4 人材育成に関する取組の実施状況とその有効性

これまで、中核人材の確保に関する取組について詳細に見てきたが、本項では中核人材の育成に焦点を当てた分析を行うこととする。

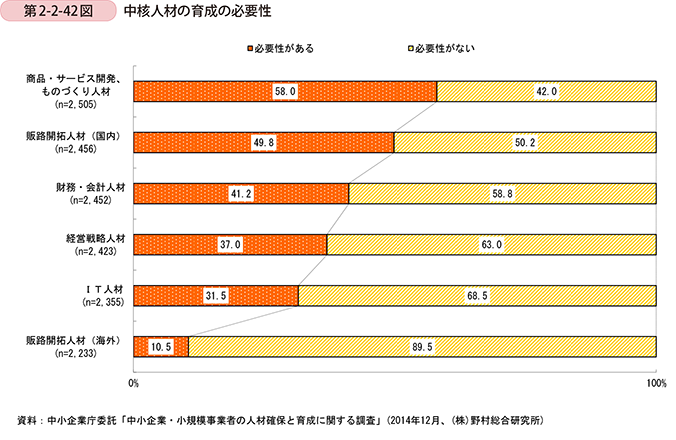

まず、中核人材の育成の必要性を第2-2-42図から見てみよう。「商品・サービス開発、ものづくり」、「販路開拓人材(国内)」と答えた企業の割合が、それぞれ58.0%、49.8%となっており、こうした人材に対する育成ニーズが高いことが分かる。他方で、「販路開拓人材(海外)」、「IT人材」と答えた企業の割合は、それぞれ10.5%、31.5%となっている。これは、中小企業・小規模事業者においては、海外展開を行う企業や、先進的なITシステムを導入する企業が、全体として見れば少ないことがあるものと考えられる。

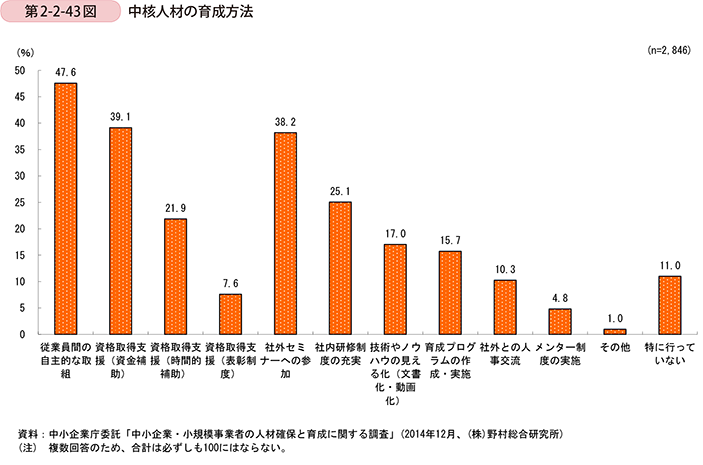

次に、人材育成に際して中小企業・小規模事業者がどのような取組を行っているのだろうか。第2-2-43図を見ると、「従業員間の自主的な取組」(47.6%)、「資格取得支援(資金援助)」(39.1%)が高い割合となっており、会社が組織だった育成を行うのではなく、従業員の自主的な取組に任せた人材育成が行われている傾向が浮き彫りになった。ただし、「社内研修制度の充実」(25.1%)、「育成プログラムの作成・実施」(15.7%)といった自社の組織だった育成プログラムや、「社外セミナーへの参加」(38.2%)、「社外との人事交流」(10.3%)といった社外リソースを活用した人材育成を行う企業も少なからず存在していることが分かる。

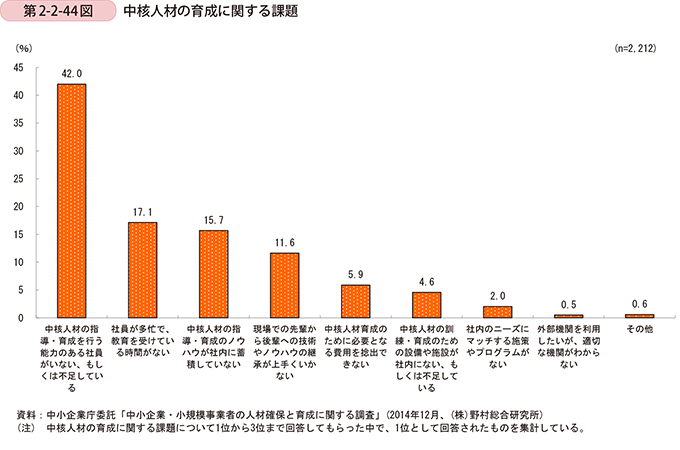

こうした人材育成に取り組む企業はどのような課題を抱えているかを見たものが第2-2-44図であるが、「中核人材の指導・育成を行う能力のある社員がいない、もしくは不足している」(42.0%)が最も高い割合となっており、人材育成を行う人材の不足という、人材不足のジレンマが生じていることが分かる。また、「社員が多忙で、教育を受けている時間がない」(17.1%)、「中核人材の指導・育成のノウハウが社内に蓄積していない」(15.7%)も課題の上位に挙げられている。

以下では、組織的な人材育成に取り組む事例を紹介する。

事例2-2-8. 丸井織物株式会社

人材育成を経営課題と位置付け、積極的な人材への投資を実践

石川県鹿島郡中能登町に位置する丸井織物株式会社(従業員223名、資本金5億7,200万円)は合繊織物やスポーツウェア素材を製造している。

同社では、「採用した以上はできる限り社員が成長できるよう会社として支援を惜しまないし、縁あって入社した以上はできる限り定着して欲しい。(宮本社長)」と考えている。こうした考え方のもと、同社は採用活動と社員育成に非常に力を入れており、様々な取組を通じて内定辞退者の数や若手社員の離職率を大きく低下させるなどの成果をあげている。

同社では2008年頃より新卒採用を強化しており、毎年10名前後の高卒者及び大卒者の採用を行っている。特に力を入れているのは学生とのコミュニケーション機会を増やすことで、学生と年代の近い女性社員2名を採用担当者(非専任)として置き、就職を希望する学生と社員との懇談会をアレンジしたり、面接前後に緊張や不安を抱える学生に積極的に声をかけるなど、学生との接点を増やすよう心掛けている。同社は工場見学等を通じて業務への理解を深めてもらうことのみならず、社員との接点を多く持つことで社風や社内の雰囲気を少しでも感じてもらい、学生に同社で働くイメージを持ってもらいたいと考えており、こうした取組が学生の入社意欲を高めることで内定辞退者が減り、また、同社としても採用のミスマッチを防ぐことにつながっている。

採用過程を経て入社した新入社員は入社後も手厚いサポートを受けることができる。同社では、入社後3年間は先輩社員がメンター役としてつく「おにいさん・おねえさん制度」を導入している。入社半年までは日々面談の機会を持ち、新入社員が入社後に抱く不安や業務内容等に関する不明点をその日のうちに解消できるよう努め、以降は週に1回、月に1回と新入社員の成長に合わせて面談頻度を変えながら育成を進めている。もちろん、単にメンター役がつくというだけでは計画的な育成はままならない。同制度の優れているところは、メンター役の育成が場当たり的にならないようしっかりした育成計画を立てているところにある。メンター役は上司とともに年間計画を立て、その計画に基づき育成を行っている。また、半年に一度メンター役による育成報告会が開かれ、育成の進捗状況を確認するとともに、参加したメンター役がお互いに育成について意見交換し、よりよい育成の在り方を学んでいるのである。場当たり的でない計画的な育成は新入社員にも自身の成長に対する安心感を与えることにつながり、結果的に同社の入社3年目までの離職率は大幅に低下している。

さらに同社では入社4年目以降にも階層に応じて様々な育成の取組を行っている。社内研修だけでも20代を中心とする中堅社員研修や管理職昇格を控える社員を対象にしたリーダー研修、幹部候補生を対象にしたジュニアボード研修から女性社員のみを対象にした研修まで、多種多様なプログラムを用意している。そして「基本の研修は社内研修だが、社外の研修にも参加する機会を増やし、社員の視野を広げるように努めている。(宮本常務)」との言葉通り、取引先である東レが主催する経営者研修や石川県が主催する若手人材海外派遣研修等にも積極的に社員を送り出している。

他方で、製造業としての技術伝承にも抜かりはない。生産合理化の中、昔ほど現場で指導の時間が持てなくなってしまったことを懸念した同社はトヨタのグローバル教育センターを参考に、社内に「技術教育センター」を設置して、高い技術を持ったベテラン社員1名を専任とし、技術指導を行っている。その他にも社員が希望すれば、実務に直結する講座から、「大人のマナー講座」といった自分磨きの講座まで様々なプログラムを無料で受講することができるなど、同社の社員育成の環境は充実している。

同社は今後さらなる成長を目指し、新しいことへ積極的に取り組んでいける人材、自ら課題を見つけて解決を図っていける人材を育成する必要性を強く認識している。これは同社の経営戦略に従って導出された経営課題の一つである。同社がこれほどまでに人材育成に投資を行っている背景には、もともと「人を育てる文化、人を育てるマインド」があったことは確かだが、それ以上に経営陣が経営課題として人材育成を捉えていることが大きい。「経営者として、社員の持つ能力をいかに高め、うまく発揮させるかが経営課題だと捉えている。」と話す宮本社長からは経営者としての揺るぎない信念が感じられた。