3 大企業からの人材確保

中小企業・小規模事業者における中核人材の確保の方法として、最近注目されているものの一つに、大企業からの人材確保がある。大企業で経験を積んだ高度な技術やノウハウを有する人材を採用することは、中小企業・小規模事業者の中核人材を採用する一つの手段として有効と考えられる。そこで、実際に大企業から人材を確保した中小企業・小規模事業者の実態を以下で見ていくこととする。

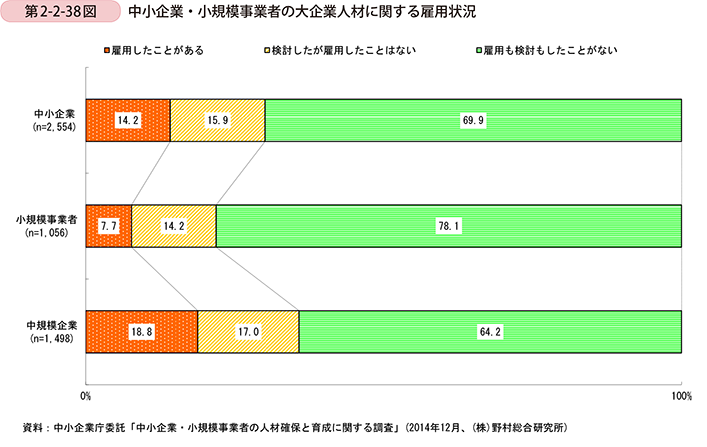

まず、大企業人材の雇用に関する中小企業・小規模事業者の実態を示したものが第2-2-38図である。「雇用したことがある」と答えた企業の割合は全体の14.2%であり、企業規模別に見ると、中規模企業において若干高い傾向にある。また、「検討したが雇用したことはない」と答えた企業の割合は全体の15.9%となっており、「雇用したことがある」と答えた企業と合わせて、約3割の中小企業・小規模事業者が大企業で就労する人材の雇用に携わった経験があることが分かる。

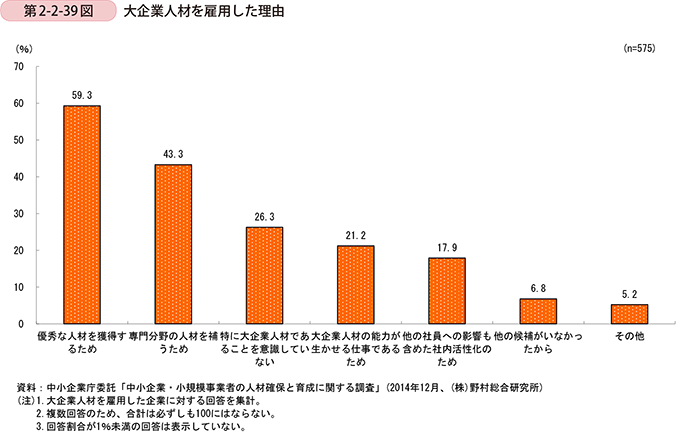

では、こうした中小企業・小規模事業者が大企業から人材を確保した理由を見ていく(第2-2-39図)。「優秀な人材を確保するため」や「専門分野の人材を補うため」と答えた企業の割合がそれぞれ59.3%、43.3%となっており、中小企業・小規模事業者が大企業の人材を中核人材として確保する手段として認識していることが分かる。

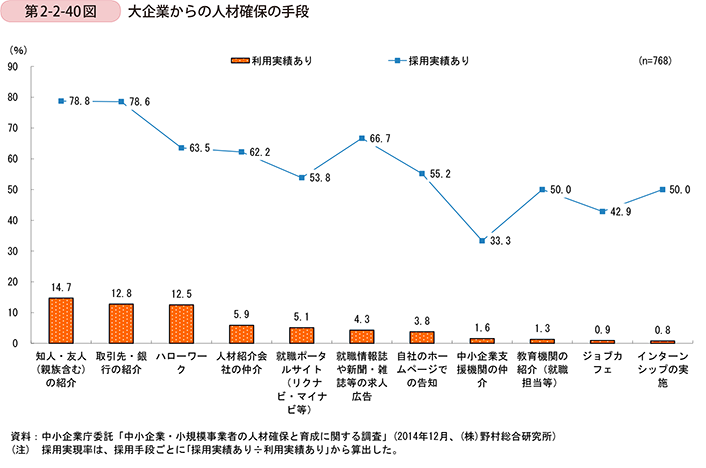

こうした大企業から人材を確保した中小企業・小規模事業者の人材採用の手段を表したものが第2-2-40図であるが、「知人・友人の紹介」と答えた企業の割合が14.7%と最も高く、次いで「取引先・銀行の紹介」や「ハローワーク」がそれぞれ12.8%、12.5%となっている。前掲の第2-2-35図(中核人材の採用手段と採用実績)と比べると、ハローワークの割合が低い。また、採用実現率については、「友人・知人の紹介」や「取引先・銀行の紹介」が高いことが分かる。

また、大企業の人材を雇用することによる満足度を聞いたものが第2-2-41図であるが、こうした人材を雇用した企業のうち、「大変満足」と回答した企業の割合は12.0%、「満足」と回答した企業の割合は45.6%となっており、6割近くの企業が大企業人材に前向きな評価をしている。一方で、「不満足」、「大変不満足」と答えた企業の割合はそれぞれ7.9%、4.9%と合計で約1割となっており、一部の企業においてはミスマッチが生じていることも事実である。

以下では、大企業から人材を確保した事例や、大企業から人材を確保するためのマッチング支援について紹介する。

事例2-2-7. 新協電子株式会社

ニッチ技術の指導者としてシニア人材が活躍

東京都日野市の新協電子株式会社(従業員27名、資本金1,000万円)は、業務・防災無線、カメラ映像等の伝送機器を製造する企業である。同社では、高い技術力を持つシニア人材を即戦力として、また、従業員の人材育成を担う人材として積極的に採用している。

同社がシニア人材を採用するきっかけとなったのは、多摩信用金庫から誘いを受けて参加したシニア人材交流会であった。そこで、元大手メーカー勤務のシニア人材二名と出会い、二人が持つ専門的な技術やノウハウ、長年培ってきた見識に魅力を感じ、採用を決断した。同社において、シニア人材は、即戦力としての活躍に加えて、人材育成に関して二つの大きな役割を担っている。

一つ目は、知識や技術の伝承者としての活躍である。大手メーカーでの長年の勤務を通じて蓄積してきた知識や技術を活かして、同社の若手社員の設計内容の評価やアドバイスを行い、世代を通した技術の移転を実現している。

二つ目として、大手メーカーで計画されているものと同レベルの社員育成計画の立案があげられる。成果に直結する育成方法を求めるがゆえに、近視眼的になりがちな中小企業・小規模事業者において、中長期の育成計画を設定できるシニア人材の重要性は大きい。

シニア人材を雇用する上で中西社長が最も重視しているのは、自由な働き方を提供することである。趣味の時間や家族との旅行、親の介護等、それぞれの事情を踏まえて、無理のない形で働いてもらえるように、シニア人材の勤務できる日程を優先して出勤予定を決めている。「企業としては、できるだけ多く出勤してもらい、若手にどんどん知識を伝承してほしいところではあるが、シニア人材の「働きたい」という意欲と、働ける時間を優先し、無理を強いないことが重要。」と中西社長は語る。同社は、シニア人材の活躍に期待し、現在も技術領域が近い人材を探し出し、積極的に採用を行っている。

コラム2-2-4

マネジメントメンター制度

マネジメントメンター制度は、地域の金融機関が主体となり、関東経済産業局に登録された豊富な経験・知識を有する大企業OB等(マネジメントメンター)と売上向上や生産管理、財務管理等の課題を抱える中小企業・小規模事業者とのマッチングを行う制度である。

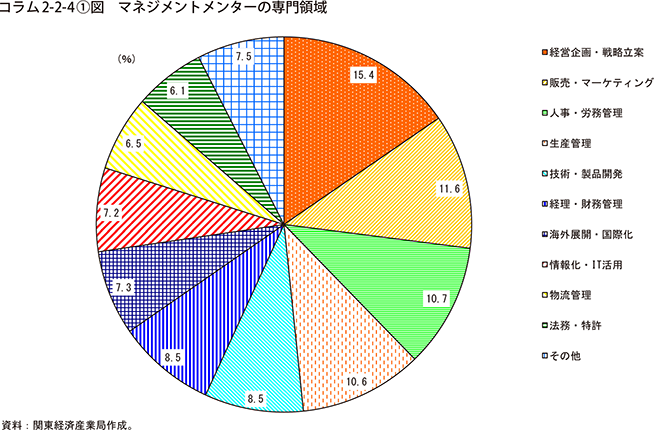

マネジメントメンターは、関東経済産業局のHPで募集しており、首都圏を中心に、約1,300名が登録しているが、その専門領域は経営企画・戦略立案、販売・マーケティング分野等と多岐に渡っており、様々な課題に対応が可能である。

中小企業・小規模事業者は、金融機関(信用金庫が中心)が開催する新現役交流会に参加し、経営課題の解決のために求めるマネジメントメンターとのマッチングを、三段階のステップを経て行う。第一段階では、金融機関が主体となり、顧客である中小企業・小規模事業者に対してヒアリングを実施し、経営課題シートを作成する。第二段階では、経営課題シートを関東経済産業局がマネジメントメンターに発信し、対応可能なマネジメントメンターは新現役交流会に申込みをする。第三段階として、企業経営者・幹部と金融機関担当者等、マネジメントメンターの3者が交流会にて面談を行う。その後、二次面談を行い、企業側の期待と、マネジメントメンター側の意思・知識・経験を確認し最終マッチングを行う。マッチング成立後は、国の専門家派遣制度等を活用し(例えば、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 専門家派遣活用の場合は、最大3回まで無料でマネジメントメンターを企業へ派遣)、支援を行い、その後も必要に応じて、顧問契約等を締結し継続的な支援につながっているケースもある。

新現役交流会は、平成25年度は22回開催され、延べ1,472人のマネジメントメンター、439社が参加しており、支援(国の専門家派遣制度等の活用による支援)が成立した企業は180件(約4割)、うち90件(約2割)は継続支援に至っており、マッチング率は非常に高い。

コラム2-2-5

多様な「人活」支援サービス創出事業

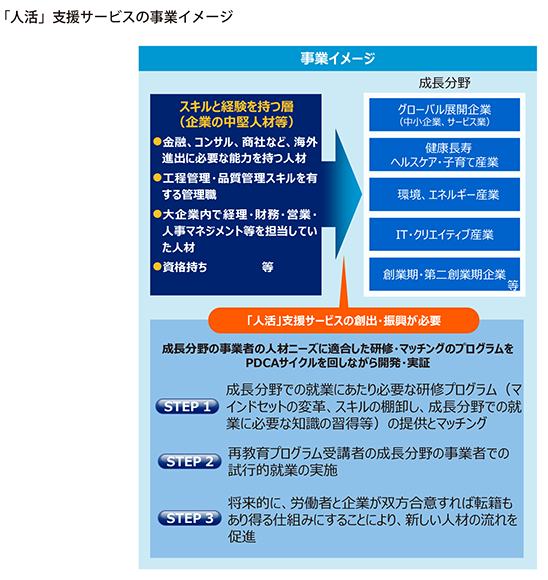

我が国では急速なグローバル化や少子高齢化等の進展により、産業構造の転換が不可避な状況となっている。このため、成長分野の中小企業やベンチャー企業、海外進出を積極的に展開している企業等が発展し、経済成長への牽引力を高めることが必要である。

しかし、そのような企業では、必ずしも十分な人材が確保できていない。このため、経済産業省では、スキルと経験を持つミドル人材に対して、成長分野での就業にあたり必要な研修プログラムの提供とマッチングを一体的に行うサービス(「人活」支援サービス)を提供する産業の創出・振興を図るため、平成25年度からモデル事業を実施している。

本事業では、こうした新しい人材の流れを促すため、ミドル人材のマインドセットの変革及びスキルの棚卸を通じて自律的なキャリア形成を促す研修プログラムを提供し、その上で、まずは「お試し」として、成長分野の企業において出向等就業を行う。将来的に、労働者と企業双方が合意をすれば転籍もあり得るという仕組みにすることで、新しい人材の流れを促し、成長分野の企業における人材活用の成功事例の組成・普及等による「人活」支援サービスの創出・振興を図っている。