3 デザイン・ブランドの活用

■デザイン性の活用

イノベーションの達成には商品・サービスの付加価値を高めることが重要であるが、商品・サービスのデザインやブランドにも戦略的に取り込む必要がある。デザインやブランドは、顧客に対し、商品・サービスの存在力を示すものであり、顧客に対する商品・サービスの説明を補強するものである。しかし、中小企業・小規模事業者の限られた資源では、こうしたデザインやブランドを自社のみで作り出すことは困難である。中小企業・小規模事業者がデザイン性やブランド力を高めるためには、他者との連携をすることも重要であると考えられる。

以下の事例は、製造業の集積地として知られている東大阪市において、東大阪市が主体となって、デザイン性に注力しているプロジェクトの事例(事例2-1-15)と、デザインとコンセプトに徹底的なこだわりを持ち、製品開発をしている事例(事例2-1-16)を紹介する。

事例2-1-15. 東大阪市

世界的工業デザイナーによるデザインの資源価値向上について

東大阪市は大阪府の東部に位置し、「モノづくりのまち東大阪」として全国的に知られている。工場密度は全国第1位26であり、日本でも有数の中小企業集積地である。東大阪市内の製造業は20人未満の小規模事業者が9割を占めており、ものづくりの基盤となる技術を得意とする企業が集積している。他方、東大阪市には大企業が少なく、系列に属さない企業が約9割を占めており、各企業の特化した技術力をつなぎあわせて製造していくとこから、「横受け」、「仲間受け」という言葉が生まれている。

昨今、新興国の台頭により我が国の製造業の経営環境は厳しさを増し、我が国のものづくりを支えている中小企業は技術力だけで戦うことが困難になってきている。東大阪市では、このような状況の中で、下請企業からの脱却を掲げ、これまで高めてきた技術力を最大限に活かすため、「デザイン」という資源に着目し、より付加価値の高い独自性の高い製品を世界に送り出すため、「東大阪デザインプロジェクト」を始動させた。同プロジェクトでは、デザインと技術力を融合させるため、世界的な工業デザイナーの喜多俊之氏が市のデザインクリエイティブアドバイザーに就任し、市内企業にデザインの重要性等について指導を行っている。

具体的には、東大阪市がデザインに関するセミナーを開催。喜多氏が諸外国でのデザインの動向やデザイン性を高めることによる効果等を解説。また、セミナーの中で企業が実際に製品を持ち込み、喜多氏より直接アドバイスを受ける。アドバイスは公開方式を採用し、他社のアドバイスの内容も共有できる仕組みとなっている。このような取組を通して、東大阪市としては、市内企業のデザイン開発のきっかけとなる素地づくりを進めており、同プロジェクトを通じて誕生した製品の中には、海外へ販路を広げたものもある。

株式会社オーシン(従業員15名、資本金800万円)が開発した「COOKPOT」は、ガスとIHの両方で使える土鍋で、熱伝導プレートと土鍋を分離させる新しい発想を取り入れ、現代の食卓にフィットする機能的なデザインとなっている。また、世界でも使える土鍋とするため、「蒸す」「煮る」「炊く」「焼く」に対応する機能を有している。2010年にパリで行われた展示会で、喜多氏のブースに同社の製品を出展したことがきっかけとなり、2011年2月にフランスでの販売を開始し、着実に販路を拡大している。さらには、このアイテムの開発をヒントに、新たな製品開発にも着手している。

株式会社ユーコン(従業員4名、資本金1,000万円)では、LEDの特性を活かした薄型照明を開発した。この照明は、面発光のパネル照明で、喜多氏のアドバイスにより光源を和紙で柔らかく包み、デザイン性の高い空間を演出する。また、天井からの全面照明や壁面での照明としても使用でき、大手百貨店等で使用されている。

日本化線株式会社(従業員20名、資本金1,000万円)の「曲げロック」、「曲げフック」は製品を変えず、パッケージの力で高付加価値化に成功。自由自在に曲げることができる商品の特徴を活かし、防災用品としても使用できるという、これまでとは異なる用途を前面に押し出したパッケージデザインにしたところ、メディアでも取り上げられ、大手雑貨店等への販路が拡大し、売上が増加した。

また、プロジェクトの一環として、デザイン会社とものづくり企業とのマッチング会も実施している。デザイナーと企業の一対一ではなく、東大阪市内のデザイン会社と複数の中小企業が連携し、新たな東大阪発のブランドを立ち上げて活動を行っている。東大阪市では、こうしたプロジェクトを通して、「モノづくりのまち」としての優位性を更に高めていく方針である。

26 総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査」。可住地面積1キロ平方メートルあたりの製造業の事業所数。工場数が4,000以上の市区町村を集計。

事例2-1-16. 株式会社ヴェルト

デザインエンジニアとの連携により、デザイン性が高く、

コンセプトを確立した商品を生み出した事例

東京都世田谷区の株式会社ヴェルト(従業員1名、資本金7,650万円)は、「腕時計型」のウェアラブル製品の企画・製造販売をする企業である。2012年に創業した企業で、我が国のものづくりの最先端の技術と熟練技能の強みを融合できるウェアラブル製品を開発し、我が国を代表する企業を目指している。

ウェアラブル製品は、リストバンド、眼鏡、指輪等の身につけるデジタル製品で、様々な形態があるが、同社は、より自然なふるまいで必要な情報を確認できると考える「腕時計型」に着目した。また、カメラ内蔵など相手に対するプライバシー侵害にならないよう、利用者に敬意を払い、十分な配慮をしている。カメラ機能を搭載することは技術的に可能だが、あえて「やらないこと」の意味も重視する。こうした本当に必要な機能を厳選することで、他のウェアラブル端末に比べ、シンプルなデザインかつ洗練されたデザインとなっている。

このようなデザイン性が高く、独自のコンセプトやブランドが確立した製品を生み出すために、同社は、デザインエンジニア27と連携をしている。連携先の企業は、デザインと技術、ファッションと機能のバランスを考え、かつ既存の発想の枠を超えることができる技術者集団であり、これらの戦略的な連携により、同社は、商品のコンセプトを固め、具体的な製品の形状・デザインも首尾一貫している。例えば、同社のロゴには、過去と未来、人と人、モノとコトをつなぐ存在を象徴する六角形の唐草文様が施しており、そのコンセプトを反映すべく、製品の文字盤も六角形にしている。こうした抽象的なコンセプト(思想)に具体性を持たせ、製品に落とし込んでいくには、デザインにも技術にも精通したデザインエンジニアの存在が非常に重要になると同社は考えている。

野々上CEOは、時計型のウェアラブル製品をさりげなく手に取り、「我々は、技術そのものではなく、技術との付き合い方を考える会社。技術が飽和する中では、気づきを与える商品が求められる。近頃、携帯電話やスマートフォン等は、確かに便利だが、あらゆる場所で、誰もがずっと画面を見続けている。電車の中で、目の前にお年寄りが立っていても全く気づかない。偶然や新たな気づきを失い、何か大切なことを忘れていないだろうか。」と、現代社会の技術との付き合い方に疑問を抱いている。こうした状況を改善したいという思いが、同社の製品に込められているといえよう。

27 「デザインエンジニア」とは、デザイナーとしての能力と、エンジニアとしての能力の両方を備えている設計職のことをいう。

■ブランドの確立

このようなデザイン性に着目し、持続的にコンセプトを打ち出していく中で、そのコンセプトが会社の基盤となり、ブランドが確立していくと考えられる。以下では、知名度は低いが伝統のある刃物製造の産業をブランド化させ、販路を拡大させた事例(事例2-1-17)と、伝統産業の和紙を用いた新しい製品による新事業の展開に可能性を感じ、工業デザイナーと連携することでブランドを確立し、海外販路展開に成功している事例(事例2-1-18)を紹介する。

こうしたデザイン性や、ブランドを活用した商品・サービスの高付加価値化を推進するために、経済産業省では、特定ものづくり基盤技術に「デザイン開発に係る技術」を追加するとともに、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の内容を改訂している。これにより、デザイン性の向上やブランドの創出等に係る技術開発を行う場合において、その計画が特定研究開発等計画の認定を受けることで、戦略的基盤技術高度化支援事業や政府系金融機関による低利融資制度等の、様々な支援を受けることができる。このような支援を活用することで、特定の領域において強みを持っていた中小企業・小規模事業者が、市場分析や知的財産権の取得等の、製品設計を総合的に実施する体力を備え、市場での存在感を示すことが可能となるといえよう28。

28 特定ものづくり基盤技術に関する詳細は、後述のコラム2-1-4を参照。

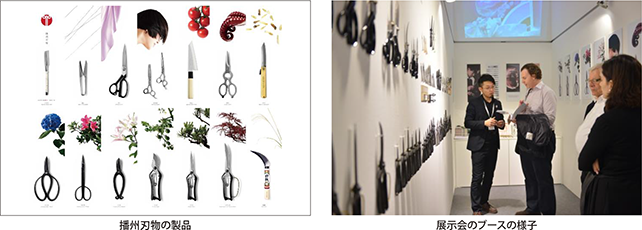

事例2-1-17. 小野金物卸商業組合(播州刃物)

若手デザイナーが250年続く刃物産地を世界に通用するブランドへと進化させた事例

小野市を含む兵庫南西部は播州地方と呼ばれ、約250年前に刃物製造が始まったとされる。しかし、世界に誇る匠の技と歴史はあるものの、家庭用の刃物としての知名度は低く、安い海外製品の普及や職人の高齢化等の課題に直面し、同市の出荷額は50年前の約半分にまで落ち込んだ。

「このままでは生き残れない。伝統的な職人の手仕事の良さを伝えよう」との思いから、小野金物卸商業協同組合の若手メンバーが中心となり、ばらばらになっていた鍛冶屋を一つにまとめ、「播州刃物」というブランドを立ち上げた。そして、2013年6月に東京で開催された国際見本市「インテリアライフスタイル」で商品を発表したことがきっかけとなり、国内外のメディアに複数取り上げられたほか、フランスの流通仲介人の目にも留まり、2013年9月のパリデザインウィークへ出展を果たした。

その後も播州刃物の販路は拡がっていく。盆栽用のハサミ等、昔ながらの刃物が「日本らしい」と好評を得て、パリやベルリンのセレクトショップでの販売が決まり、さらにシンガポールのインターネットショップ、ニューヨークの雑貨店や文具店での取扱いが決まった。職人が手作業で仕上げる製品ならではの切れ味や、研直しが利く点が買い手に評価されているという。

こうした播州刃物の躍進においては、地域が一丸となって海外展開を目指した点に加え、「デザイン」や「ブランディング」への視点が欠かせない。ブランドのデザインを手掛けたのは、同市のデザイン業を営む合同会社「シーラカンス食堂」の代表を務める小林新也氏である。播州刃物プロジェクトの中心人物でもある小林氏はブランドのイメージや商材の魅力を効果的に伝えるためのリーフレットをデザインし、自らが各国を飛び回り、海外への販路拡大を推進した。さらに、2014年2月には、東京のデザイナーである辰野しずか氏と共同で、播州刃物に彩りを加えた、美しくデザイン性の高い「BANSHU HAMONO 101」シリーズも始めた。101というネーミングには、積み重ねてきた伝統に1%の新しい彩りを加えることで、次の歴史を作るという想いが込められている。

また、服飾、美容師、造園等のハサミを使う業界のプロフェッショナルと対話を重ね、使い手の要望を聞きだし、その要望を基に新しいデザインを起こし、地域の鍛冶屋が製造を担い、商品の改良を進めた。こうした、中小企業だからこそできる密なコミュニケーションと地道な商品の改善が、長い歴史を持つ刃物を現代の市場のニーズに合った魅力ある商品へと進化させている。同時に、このようなプロフェッショナルとの対話が、「播州刃物」を各業界へ効果的にPRすることに繋がっている。

こうした取組の背景には、小林氏の「美術大学で学んだことを活かして、地元の産業を活性化し、後継者に悩む産地の問題を解決したい」という強い意志が原動力であり、若いデザイナーの熱意と行動力が、今まで実現に至らなかった産地の結束を生み、海外への販路を切り開いた好例といえる。

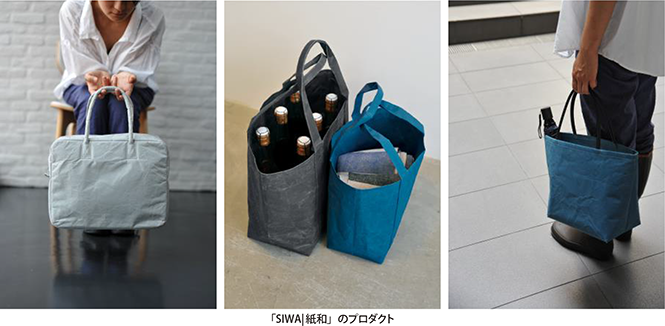

事例2-1-18. 株式会社大直(SIWA)

新素材開発と外部デザイナーとの連携により、

世界に通用するブランドを立ち上げた和紙メーカー

山梨県の甲府盆地南西に位置する市川三郷町は、1,000年以上続く和紙の産地として知られている。この土地で古くから障子紙の製造・販売等を営んできた株式会社大直(従業員50名、資本金1,000万円)は、近年、和紙の新しい可能性を切り開いた和紙メーカーとして注目されている。

同社が2008年に発表したブランド「SIWA|紙和」は、同社が開発した破れにくい障子紙「ナオロン」を布や革等のように縫い上げて、バッグや財布等様々な商品に仕立てたものである。紙ならではの質感の良さや、丈夫で軽く水にも強いという素材の特徴、そして洗練されたデザイン等が評価され、我が国を含む世界18カ国で販売され人気を博している。

同社のSIWA事業は、和紙という伝統的な産業において、画期的な新素材の開発によりイノベーションを起こした事例として興味深いが、それだけではなく、外部のプロダクトデザイナーとの連携により「デザイン」や「ブランディング」という視点を取り入れ、高い成果を上げているという点も重要である。

「SIWA」というブランド名やそのコンセプト、そして各プロダクトのデザインは、山梨県出身の著名なプロダクトデザイナーである深澤直人氏が手掛けている。深澤氏は、同社の「ナオロン」の持つ「一度シワが入ると戻らない」という欠点に着目し、それを素材の魅力として捉え直して「SIWA」のコンセプトを作り上げていった。このような「欠点」を「魅力」に変えるような逆転の発想は社内からは発生しづらく、まさに外部との連携によって初めて達成できたイノベーションだといえる。

また、深澤氏はこうしてできたSIWAのコンセプトやプロダクトを「ブランド」に昇華させるうえでも重要な役割を果たしてきた。同社は、2008年の「インテリアライフスタイル展」にてSIWAを発表したが、その展示会でのブース設計や陳列の仕方、資料のデザインにいたるまで、深澤氏が細部まで深く関わっている。その結果、SIWAのブースは中小企業が発表するブランドとしては異例の完成度となり、大いに注目を集めた。広告費をそれほどかけられない中小企業にとって、新商品を販売する際の販路開拓は悩みの種となることが多いが、SIWAに関してはこの展示会をきっかけに知名度が高まり、販売開始と同時に多数の引き合いが入ったという。

このように、大直とSIWAの成功は、自社開発の新素材と外部デザイナーとの出会い、そのチャンスを活かすための社員の並々ならぬ努力の末に実現したものであり、中小企業による新規事業開発、イノベーションの好事例ともいえよう。

コラム2-1-4

特定ものづくり基盤技術について

経済産業省では、ものづくり基盤技術振興基本法に規定するものづくり基盤技術のうち、それを活用する事業活動の相当部分が中小企業・小規模事業者によって行われるものであり、中小企業・小規模事業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化や新たな事業の創出に特に資するものを、特定ものづくり基盤技術と定めている。

2014年6月の日本再興戦略において、地域の中小企業・小規模事業者の革新に向け、特定ものづくり基盤技術にデザイン等を追加するなどの支援制度を見直すよう指摘がなされ、その指摘を受ける形で2015年2月、特定ものづくり基盤技術に、「デザイン開発に係る技術」が追加され、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の内容も同時に改訂された。

同指針によると、デザイン開発技術とは、「製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求することにより、製品自体の優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる総合的な設計技術」と定義されている。具体的には、〔1〕製品の形状、色彩、質感、装着性の向上、構造の最適設計、感性価値・ブランドの創出等、審美性向上に係る技術開発、〔2〕ユーザーエクスペリエンスや人間工学への配慮、ユーザビリティの向上、安全設計等、ユーザー価値・経験に対応した技術開発に分類されている。

この「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に照らし、経済産業大臣が特定研究開発等計画の認定を行うこととしている。この認定を受けた中小企業・小規模事業者は、様々な支援を受けることができる。具体的には、(1)戦略的基盤技術高度化支援事業、(2)特許料及び特許審査請求料の軽減、(3)政府系金融機関による低利融資制度、(4)中小企業信用保険法の特例、(5)中小企業投資育成株式会社法の特例、等の支援策がある。

こうした支援策を通じて、加工技術や成形技術の保有、審美性の追求等、単一領域における強みを持っている中小企業・小規模事業者が、市場分析から周辺技術の調査・課題発見、様々な領域における必要な研究開発、試作、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等)の取得及び取扱い等、製品設計を総合的に実施する体力を備えることが期待されている。さらに、消費者や川下事業者等に対して製品の魅力を独自に提案できる企画力・提案力を身に着け、市場で存在感を示し、市場での競争力を高めることができると考えられる。

コラム2-1-5

デザイン業界の動向

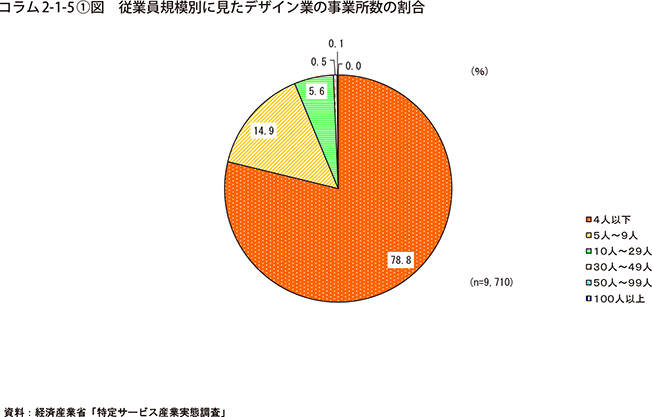

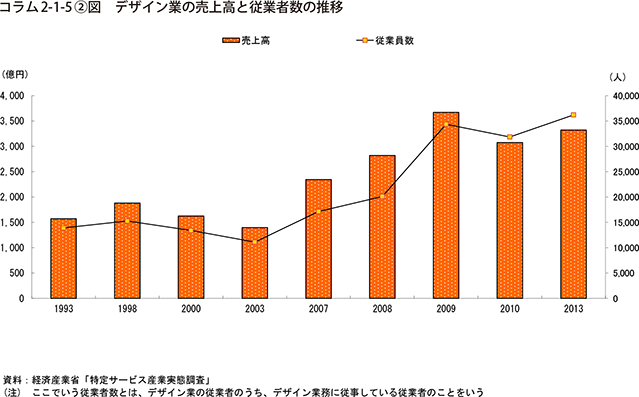

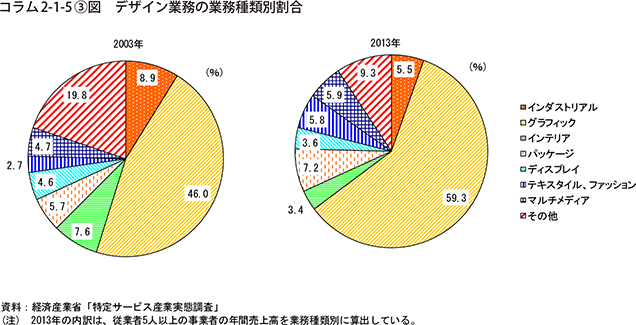

我が国において、デザイン業界の分類は、学術研究、専門・技術サービス業の中の小分類「デザイン業」に区分されている。経済産業省が実施している、「特定サービス産業実態調査」によると、デザイン業に分類される事業所は9,710あり、そのうち、従業者規模が100人未満の事業所が9,707であることから、ほぼ100%近い事業者が中小企業・小規模事業者であることが分かる(コラム2-1-5〔1〕図)。従業者規模の推移を見ると、2003年には11,113人であったが、2013年には36,220人となっており、3倍超と急増している。また、年間の売上高は3,322億円となっており、2003年の1,396億円と比較すると、10年間で2倍以上に増加しており、市場規模が拡大していることが分かる(コラム2-1-5〔2〕図)。さらに年間の売上高を業務種類別に見ると、グラフィック部門は2003年では46.0%であったが、2013年には59.3%となっており、グラフィック関連のニーズが増加していると考えられる(コラム2-1-5〔3〕図)。このことから、デザイン業においては、情報化の進展によるグラフィック関連の需要増加が牽引し、市場が拡大しているといえよう。また、特定サービス産業実態調査が把握しているのは、「デザイン業」を主業としている事業者であり、製造業における社内デザイナー(インハウスデザイナー)は含んでいない。このような企業内に存在するデザイン業務の従業者を含めれば、デザイン業界の市場規模は更に拡大傾向にあることが推察される。

■まとめ

以上、本章では、中小企業・小規模事業者のイノベーションと販路開拓について、その取組の状況と事業者が直面する課題について分析してきた。イノベーションについては、イノベーションの類型別や需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別に分析を行い、地域需要志向型のイノベーションによる収益性拡大の可能性について触れた。また、中小企業・小規模事業者がイノベーションを促進させるには、市場のニーズを見据えた取組が重要であることを示した。さらに、組織形態に着目すると、企画・開発部門のような専門の部門を設けることが有効であり、そこには小規模事業者にとって、ある種の「小規模の壁」が存在することが分かった。

販路開拓に関しては、販路開拓する市場を既存市場・新規市場に分け、市場分析の状況や売上目標の達成状況等を分析した。その中で、販路開拓における課題は、新規市場の開拓、既存市場の開拓のどちらにおいても、情報収集等のマーケティングに関するものや、販路開拓に対応する人材の不足が大きいことが分かった。

こうした分析を受け、ITの活用や、企業間連携、デザイン・ブランドの活用によるイノベーションの実現や販路開拓の取組について、事例を中心に紹介をしてきた。経営資源に制約のある中小企業・小規模事業者であっても、このような取組を行うことで、イノベーションを達成し、また、販路開拓を行うことで、収益力を強化していくことは十分に可能である。経済構造の変化や社会構造の変化により、我が国中小企業・小規模事業者の経営環境は依然厳しい状況にあるが、市場のニーズを踏まえた上で、こうしたイノベーションや販路開拓を推進することは、今後の中小企業・小規模事業者が発展していくための鍵ではないだろうか。なお、本章において中小企業・小規模事業者において人材の不足に関する課題が挙げられているが、こうした人材に関する課題とその解決のための方策については、次章以降にて詳細に分析していく。