2 他者との連携によるイノベーションの達成・販路開拓

前項では、限られた経営資源を補完する要素として、ITの活用による中小企業・小規模事業者の生産性の向上、販路拡大の手法を見てきた。他方、第1節で見てきたとおり、イノベーションの活動を活性化させるためには、「企画・開発部門」の部門を設け、イノベーションのアイデアを出し、そのアイデアを形にしていく組織機能が重要であることを示しているが、中小企業・小規模事業者の限られた資源の中では、全ての企業がその機能を自社で賄うことは難しい。そのため、こうした機能を代替するための、他者との連携が必要であると思われる。本項では、このような他者との連携により、イノベーションや販路開拓を進める取組を見ていく。

■製造業と非製造業のそれぞれの強みを活かした連携

製造業と非製造業の連携により、それぞれの製造機能、販売機能の強みを活かすことで、イノベーションを達成し、販路開拓につなげることも可能である。以下では、中小製造業者と中堅商社との連携による事例を紹介する(事例2-1-13)。

事例2-1-13. 株式会社内村

地域中小企業と強力タッグにより、東南アジア市場を切り開いた中堅商社

大阪市西区立売堀にある株式会社内村(従業員90名、資本金9,600万円)は、創業70年の中堅商社である。1939年に工業用ゴム製品の専門商社として創業して以来、顧客の要望に見合う製品等を的確に提供するため、積極的な海外展開25を図ると同時に技術部門の強化に努め、高圧ホース金具等のメーカー機能も備えるようになった。現在では高圧ホースをはじめとする建設用機械部品、産業用機械部品等の各種工業製品を扱うとともに、国際物流ソリューション提案や環境・資源循環分野でのマーケティングまで、幅広く事業を展開している。

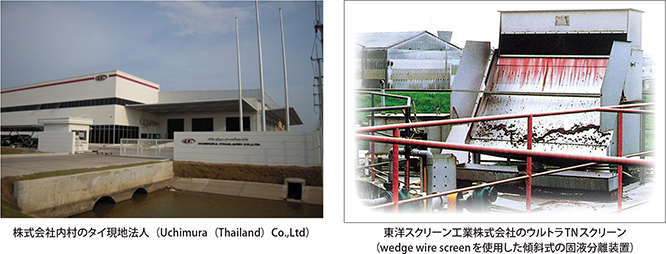

特に環境分野においては、近年、奈良県斑鳩町の東洋スクリーン工業株式会社(従業員70名、資本金2,000万円)の排水処理部品「wedge wire screen」を東南アジア市場で切り拓いたことが注目されている。

東洋スクリーン工業株式会社の分級用スクリーンは、スリット幅5マイクロメートルから制作可能で、分離対象物の固体サイズ、液質等にあわせて一品一様で制作できる優れた品質のものであるが、当時、東南アジアにおける直接的な拡販活動は行っていなかった。また、同種の商品は、すでに世界中で販売されているが、ユーザーのニーズに合わせた仕様打合せ等が都度必要な場合も多く、大手商社ではなかなか採算が取れないニッチな市場となっていた。

そこで同社は、大手建設機械向け部品の販売拠点としての現地法人を既に東南アジアに持っていたことから、その拠点を活かした販路開拓の取組を始めた。具体的には東洋スクリーン工業株式会社と強力なタッグを組み、現地拠点を上手く活用しながら製品のフレーム部を現地生産することでコスト削減に成功し、競合メーカーとも価格で対抗できるようになり、タイ、インドネシア、ベトナム等の販路を開拓した。

また、経済産業省やジェトロの支援策も積極的に活用し、各地の環境関連の展示会に数年継続して出展することで、アジア諸国での同社の知名度も上がり、また、販売実績が増えたことで、大手エンジニリング会社からも認知され、その後の拡販につながっている。

この様に、東洋スクリーン工業株式会社の海外販路開拓成功の裏には、顧客の望むモノを「的確に提供」するポリシーのもと、顧客と堅い信頼関係を構築し、展示会等での素早いフォローと適切なスクリーニングや、各国で異なる商習慣を踏まえた的を射たビジネス交渉を展開するなど、同社の徹底したきめ細やかなサポートがあった。

こうした技術力を持った中小企業と中堅商社のタッグによる海外販路開拓の事例は、地域の関係者の間では「内村・東洋モデル」として有名である。東南アジアでの今後の環境意識の高まりとともに、関西からアジアへ、中小企業と中堅商社の強力タッグによる更なる躍進が期待される。

25 2015年2月末時点で、アジアを中心に7カ国9拠点に展開している。

この取組では、大手では採算がとれないニッチな市場に着目した中堅商社が、技術力のある中小製造業と連携し、製品の製造工程に工夫をすることで、販路開拓に成功したといえる。製品そのものの改良ではなく、製造工程の一部を海外に移すものであり、海外拠点を有する商社との連携なしには達成できなかったと考えられる。このように、海外での販路開拓に知見のある中堅商社と、技術力のある中小製造業者という自社の強みを活かしあうことで、中小企業・小規模事業者であっても、大企業に劣らない販路開拓が実現できるものと考えられる。

■中小企業・小規模事業者の最大の特徴を共有することで強まる連携

ここまで中小企業・小規模事業者の連携事例を見てきたが、こうした企業間の連携を推進するには、参加する企業の相互理解を深めることが必要であると考えられる。以下では、企業の理念を映像化することで物語を作ることで、企業間の連携を強め、新商品の開発や人材育成によるイノベーションを達成している事例を紹介する(事例2-1-14)。

事例2-1-14. 株式会社大阪ケイオス

映像を通じた企業の「ものがたり」の発信と企業間連携の推進

大阪府大阪市の株式会社大阪ケイオスは(従業員6名、資本金190万円)は、東大阪市の中小企業・小規模事業者の企業間連携に取り組む企業である。株式会社新日本テック(大阪府大阪市)の和泉康夫社長の、「“ものづくり”企業は製品の性能ばかりを語っているが、むしろ、企業の“ものがたり”を映像化することによって、作り手の思いを理解してもらい、心に響かせたい」という思いが発端となり、東大阪の中小企業の経営者に声をかけ、2010年に大阪ケイオスを設立した。名前の由来は「chaos(混沌)」だが、参加各社の元気なエネルギーが満ちた状態をイメージしており、一人ひとりがその中から新しいものを創造していきたいという思いが込められている。

同社が取り組んだ映像作成は、合同会社アースボイスプロジェクト(神奈川県鎌倉市)の榎田竜路氏がプロデュースしたものであり、製品のみの紹介ではなく、社長の思いや職場の雰囲気等、企業の個性がストーリーとして語られており、映像を見た人にインパクトを与えるものとなっている。

このような“ものがたり”の映像化から始まった大阪ケイオスだが、人材採用・育成、共同受注、製品開発等、さまざまな企業間連携の場として発展してきている。例えば、大阪ケイオス参加企業は、1社あたり毎年1~5名程度の新卒採用を行っているが、その規模では個社で人材育成を行うことが難しい。そのため、参加企業全体で内定者研修・新入社員研修を行っている。企業間で連携して研修を行うことによって、効率的な人材育成ができるだけではなく、企業の垣根を越えて「同期の絆」が生まれ、社員同士の横のつながりが企業力の連携に繋がっている。またこうした取組を通じた知名度の向上により、採用段階で応募者が増え、多様性も高まっている。

また、参加企業内での共同製品開発も進んでいる。兵庫県のソフトウェア会社が、パンをスキャンして値段を表示する機器を開発したが、そのデザインを大阪ケイオス参加企業で行った。通常は設計から試作品の製造まで行うと非常に時間がかかるが、協働作業によって非常に早い期間で試作品が完成した。こうした新商品開発の機会得られたのも、大阪ケイオスのホームページで各社が映像を公表し知名度が向上したことや、大阪ケイオスでの活動を通じて企業間連携が進んだことによる影響が大きい。

和泉社長は、「各社が得意なものを持ち寄って、ひとつのチームを作ると、各企業のストライクゾーンを外れた新しい仕事にも対応できるようになる。新しい仕事に貢献していくのが生きる道である」と話している。

こうした企業の思いを映像によって形にし、企業間で共有することも企業の連携を推進するためには必要と考えられる。

この事例では、中小企業・小規模事業者の最も大きな特徴である、社長の思いや職場の雰囲気等、定性的な要素を映像にして発信することで、企業の知名度も向上し、また、それを連携している企業間で共有することで、企業間の結束が高まり、人材の育成や商品の共同開発等の新しい取組を実現できたといえよう。企業間の連携をする上では、こうした企業理念等の定性面も共有し、親交を深めることが重要であるといえよう。