第4節 IT、外部資源、デザインを活用したイノベーションと販路開拓

前節までに見てきたとおり、イノベーションを達成することで生産性を向上させ、また、市場のニーズに合った商品・サービスを開発し、販路開拓を行うことで、収益性を高めることが可能であることが示された。しかし、中小企業・小規模事業者においては、その達成に向けた人材やノウハウが不足していることも課題として挙げられている。また、少子化に伴う労働人口の減少により、人材の確保も簡単ではない状況であるといえよう。こうした経営資源に制約がある中で、中小企業・小規模事業者がイノベーションを達成するには、近年加速度を増すIT技術を効果的に取り込むことも重要であると考えられる。本節では、ITを活用したイノベーションや販路開拓について、事例を交えながら見ていきたい。

1 ITの活用による販路開拓

■インターネットの活用状況とホームページの活用状況

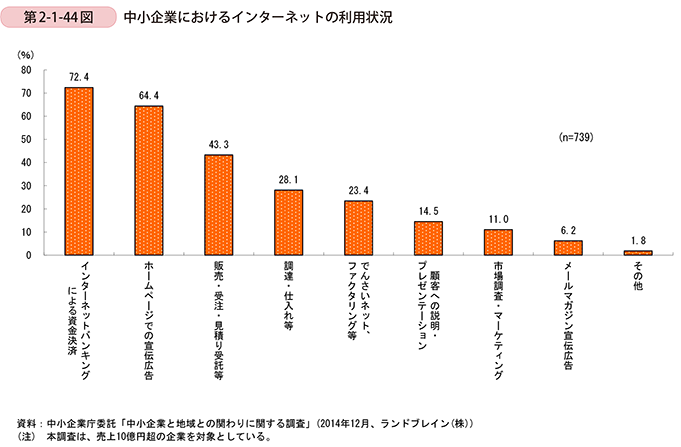

まずは、中小企業におけるインターネットの利用状況を見ていく。なお、本項では、「中小企業と地域との関わりに関する調査21」を中心に見ていく。第2-1-44図は、どのような業務にインターネットを活用しているかを示したものである。最も多いのは、「インターネットバンキングによる資金決済」であり72.4%の事業者が利用していることが分かる。また、次いで「ホームページでの宣伝広告」と回答した企業が64.4%となり、「販売・受注・見積り受託等」、「調達・仕入等」となっている。但し、本調査の調査対象の中小企業は売上高10億円超の企業となっていることから、比較的規模の大きい企業であることには注意が必要であるが、インターネットを経常的な業務に利用していることが分かる。他方で、「市場調査・マーケティング」のような、市場の把握に関する項目に関しては、インターネットの利用が低い状況である。

第2-1-45図は、ホームページの開設目的や用途を示したものである。中小企業の60%超の企業がホームページを保有している状況であるが、その目的としては、「自社紹介による信用力の向上」が最も高く、次いで「販売促進」、「新規受注先の拡大」、「商品説明」となっている。このような、自社の紹介や商品紹介、販路拡大の項目を合計すると、90%近くの企業が情報発信、販路開拓目的にホームページを利用していることが分かる。

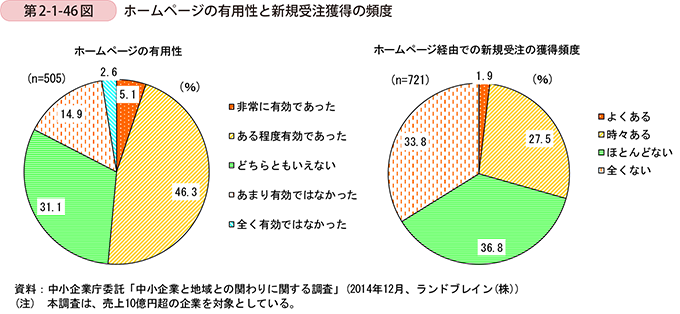

では、ホームページ開設による効果はどうだろうか。第2-1-46図は、ホームページ開設企業に、ホームページ作成目的の達成状況を尋ねたものである。「非常に有効であった」と回答した企業と、「ある程度有効であった」と回答した企業を合わせると、51.4%となっているが、「どちらともいえない」、「あまり有効ではなかった」、「全く有効ではなかった」と回答した企業を合わせると48.6%となっており、半数の企業が効果を感じていないことが分かる。他方、ホームページによる新規受注の獲得頻度に関しては、「よくある」と「時々ある」と回答した企業を合わせると29.4%おり、ホームページから新規顧客との接点が発生するケースが少なからずあることが分かる。ホームページを活用することで情報発信を行うことは重要であるが、こうした新規受注に結び付けるためには、閲覧者の気を引く工夫も必要である。以下では、ホームページを活用することにより新規顧客への販路が開拓した事例を紹介する(事例2-1-7)。

事例2-1-7. 三郷金属工業株式会社

ITを活用した営業活動による一社依存からの脱却

大阪府守口市・門真市はパナソニック株式会社の企業城下町として知られている。三郷金属工業株式会社(従業員120名、資本金2,600万円)は1946年に創業し、パナソニックの協栄会社として電池の二次加工を中心に取り組んできた。5~6年前までは、パナソニックからの受注生産の繰り返しだったが、徐々に仕事が減ってきており、「共汗共育共創(共に汗をかき、共に育ち、共に創る)」によって世に打って出る会社に踏み出した。

今まで取り組んできた電池という「製品」にフォーカスするのではなく、0.2mmで溶接できる「技術力」にフォーカスして、業態を変革してきている。その結果、自動車向けや社会インフラ向けの溶接に、その事業範囲が拡大してきている。現在は、溶接屋(つなぎ屋)としての第二創業を目指している。「つなぎ屋」とはモノとモノをつなぐことを意味している。モノとは「物(製品)」でもあり「者(人)」でもあるため、物×者をつなぐことも含意している。

改革の一環として、ホームページやソーシャルメディアを通じた新しい営業活動を展開している。近年の営業は、プッシュ型からプル型に変わってきている。児島貴仁社長は「製造業は自社の技術や品質に自惚れ、「良いモノさえ作っていれば売れる」と思っているが、きちんと発信をしなければならない」と話している。同社では、検索サイト、ソーシャルメディア、製造業専門サイト、外国雑誌等、すべてを会社のホームページに誘導するようにしている。ホームページには「静のコンテンツ」と「動のコンテンツ」がある。前者は会社概要等の固定したコンテンツで、後者はブログ等のコンテンツである。社外パートナー(ウェブの専門家)を交えたホームページ改善会議を毎月開催し、「どういった内容だとアクセスが高いのか」、「どんな検索ワードからホームページにアクセスしてきているのか」等を分析し、日々の改善に活かしているため、アクセスは伸び続けている。

こうした取組の結果、同社は対事業者向け(BtoB)の企業であるにも関わらず、顧客からの問い合わせの50%はホームページを介したものになっている。2014年度も48件の新規顧客を獲得している。

この事例では、主要な取引先からの受注が減少する中で販路開拓の必要性に迫られ、社内改革を進める中で、自社のホームページを活用し、発信力を高めている。ホームページ内の内容を、「静のコンテンツ」と「動のコンテンツ」とに分け、アクセス数等を分析し、毎月見直しをしていくことで、自社のホームページを通じた情報発信力を向上させている。こうした努力が、ホームページ経由での新規販路開拓に結びついているといえよう。

■クラウド・コンピューティングの活用

ITの利用は生産性の向上に役立つものであるが、中小企業・小規模事業者では経営資源が限られており、サーバーやソフトウェアを自社で全て調達することは、コストに見合わない可能性もある。こうした経営資源の制約を克服するものが、クラウド・コンピューティング22である。

以下の事例は、地域需要志向型の小規模事業者が、クラウド・コンピューティングを導入することにより、イノベーションを達成し、業務の効率化を図ることで収益性が改善した事例である(事例2-1-8)。

事例2-1-8. 株式会社スリーオーク

クラウドの利用により情報共有と業務の効率性を進めた事例

東京都大田区の株式会社スリーオーク(従業員8名、資本金300万円)は、不動産・宅建業を手がける企業である。2000年に創業し、地域に根づいた不動産業として、地元を回って、物件情報を収集することで、きめ細かな対応をしている。

これまで、地元の不動産業というと、紙で物件情報を示し、ファクシミリでやりとりをすることも多かったが、近年、大手による不動産のポータルサイトも増え、膨大な物件情報が流通し、自由に検索が出来るようになっている。以前は、不動産業者として、物件情報を自社で抱えている方が有利な面もあったが、現在は需給が逆転しており、市場を取り巻く環境も大きく変わっている。

こうした中、2009年に同社もいち早く、大手IT企業が提供しているクラウド・コンピューティングを導入。物件情報や経営情報等の重要な情報は、自社の専用の情報システムで管理をしているが、クラウドを用いた、データ管理やカレンダー機能等を活用することで、社内の情報共有と業務の効率化を進めることに成功した。

また、家主をはじめ関係者との信頼関係を築くため、家賃情報等をリアルタイムで更新することで、正確かつ迅速な情報共有を徹底している。少人数で事業をしているうちは問題がなかったが、従業員が増えてくると、こうしたIT活用による情報共有が不可欠になったという。こうした取組の結果、同社では業務効率が改善し、収益性が向上している。

中小企業によるクラウド等のIT活用について、塩澤社長は「当社が所属する東京都不動産協同組合でも、大手IT企業と連携し、クラウド・コンピューティングを提供しており、中小企業にも利用しやすい環境が整いつつある。中小企業単独では大手と勝負することは難しいが、やる気がある20社ぐらいが集まれば、IT活用も含めて様々な可能性が出てくる。」と話している。

この事例では、従業員の増加に伴い、社内の情報共有の重要性が増したことから、クラウド・コンピューティングを導入し、正確かつ迅速な情報共有が可能となっている。こうした、業務効率が改善することで収益性が向上しており、ITによりイノベーションを達成し、生産性を向上させた事例といえよう。

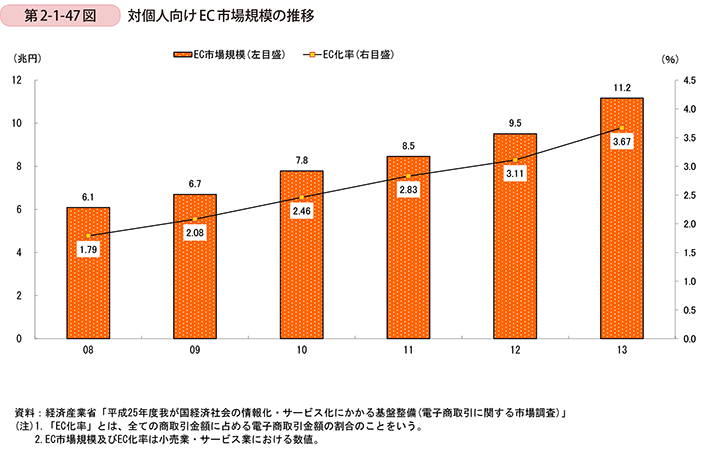

情報化の進展により、企業間の取引や、企業と消費者との取引にもITが導入され、EC市場も拡大傾向にある。第2-1-47図は、対個人向けEC市場規模の推移を示したものである。対個人向けのEC市場は2008年には6.1兆円であったが、2013年には11.2兆円にまで増加し、5年間で2倍近い伸びとなっており、また、EC化率も増加傾向にあり、EC市場が拡大しており、今後も増加することが予想される。こうした拡大するEC市場に着目し、海外の消費者向けのECサイトを開設し、販路を開拓している事例(事例2-1-9)と、中小企業・小規模事業者がEC市場に参入するための支援を行う事業者の事例を紹介する(事例2-1-10)。

事例2-1-9. 株式会社ナビバード

日本の衣服、雑貨、工芸品などをまとめて配送するため

配送費を大きく抑制したサービスを展開する海外向け専門のオンラインショップ

大阪市内の中心部、船場郵便局の向かいにある配送センターからは毎日大量のEMS23が船場郵便局に運び込まれている。ここが世界の120カ国70万人のユーザーに日本の商品を送り届ける、EMSの年間取扱量が日本一のベンチャー企業、株式会社ナビバードの本社である。

大手通販会社の社員であった山中和也氏は、社内ベンチャーとして立ち上げたインターネット海外専門通販事業を引継ぎ、2004年に独立し、海外在住の女性向けファッションや雑貨を取り扱う「JSHOPPERS.com」事業を開始した。海外通販事業への参入を考える複数の通販カタログ会社を束ね、各社の商品をワンストップで購入できるサービスを提供した。また、日本語、英語、中国語等の多言語対応のサイトにし、日本で流行している商品を海外の消費者に販売を行った。当時はインターネット通販の黎明期で、オンラインでのクレジット決済も普及していなかった。独立当初、プロモーションには非常に経費がかかり苦しい時期もあったが、大手通販会社と資本・業務提携をしてからは営業もしやすくなり、順調に売上を伸ばしていった。

ところが、2011年に出資会社と袂を分かち、独立系の通販サイトとして再出発することとなった際、全売上の7割を占めていたそのECサイト事業の一部を分割譲渡したため、それまで9億円あった売上が3億円に減少した。

この苦境を乗り越えるべく、山中社長は新しい展開に力を入れた。まず、個人的に関心を持っていた日本の伝統工芸品を専門に扱うサイト「JCRAFTS.com」を2012年に別サイトとして立ち上げた。そして、海外発送に対応していない日本のショッピングサイトの商品を海外へ転送する「転送JAPAN」を2013年に立ち上げることにより、徐々に売上も伸び、利益が回復しつつある。また、2014年にはJR西日本と提携して「JAPAN SQUARE」をオープンし、西日本を中心とした食品・工芸品・地域情報を世界中の顧客に発信する事業を開始するなど異業種他社との連携も開始した。こうした取組が奏功し、現在ではファッションから食品・伝統工芸まで幅広い商品ラインナップを取りそろえることができている。

ファッション中心の「JSHOPPERS.com」は、顧客の8割が女性で、年齢層は20代~30代、販売地域はアジア・北米・豪州が中心であったが、「JCRAFTS.com」や「JAPAN SQUARE」がオープンすることで、顧客の年齢層が5才アップし、男女比が5対5となり、欧州向けの販売も増加するなど、商圏が拡大し、新規顧客の獲得につながった。また、フェイスブック等のSNSを利用した情報発信のほか、現地の新聞・雑誌、ポータルサイトを使ったプロモーションも功を奏し、2014年度の売上は12億円、売上高、経常利益とも増加傾向にある。

ナビバードの強みは、様々な商品をまとめて配送するため、配送費を大きく抑えられる点にある。また、商品のメーカーや販売会社は、煩雑な輸出手続きをすることなく同社に商品を卸すだけで海外に商品を売ることができる。このように売る側、買う側双方にメリットを提供できるビジネスモデルを展開したことが、販路開拓に成功した秘訣の一つであろう。

23 「EMS」とは、国際スピード郵便のことをいう。

事例2-1-10. 株式会社オープンロジ

中小企業や個人事業主の物流業務のアウトソーシング支援をする企業事例

東京都豊島区の株式会社オープンロジ(従業員5名、資本金6,500万円)は、物流業務のアウトソーシング支援事業を手がける企業である。電子商取引の市場が成長を続ける中、中小企業や小規模事業者を主なターゲットとして事業を展開している。

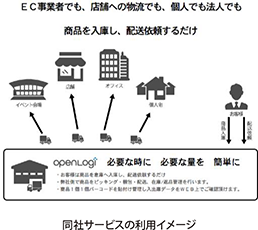

中小企業や小規模事業者は、商品の梱包から発送作業までを自社で行っていることが多いが、同社はこのような物流業務を受託している。大手の物流サービスでは、見積りから契約まで時間がかかり、料金体系が複雑だが、同社では分かりやすい料金体系にしている。そのため、中小企業・小規模事業者は、同社のサービスを利用することで、物流業務の負担軽減に繋がり、商品・サービスの開発やマーケティング、仕入・販売等の本業に専念でき、また、コストの削減にも繋がっている。

こうしたサービスが提供できている背景には、商品の倉庫への入庫から保管、出庫までを一元的に管理が出来るウェアハウス・マネジメント・システム(WMS)の構築が大きな役割を果たしている。このシステムは、同社の伊藤社長が、前職で出版業界の電子商取引の立ち上げに関わり、そこで培った物流業務の経験やシステム運用のノウハウを活かして構築した。自社では倉庫を持たず、ITシステムを活用し、他社の稼働していない「空き倉庫」等の遊休スペースと利用者とをマッチングすることで、信頼性が高く、安価な料金体系のサービスを実現している。

現在は、常温の倉庫の活用が中心で、カタログ、アパレル、小物等の配送が主要な業務となっているが、今後は、保冷等にも対応した倉庫を活用するサービスも検討している。また、近年、国内の事業者による海外への個別発送も増えているため、その手続の代行を支援する業務も強化している。

伊藤社長は、「当社のミッションは、社名が示すとおり、物流をオープンにし、新しい時代の商流に対応するモノの流れが最適化された社会の創造にある。物流はわかりにくいというイメージを変え、誰も解決ができていない課題に挑みたい。」と力強く語った。

株式会社ナビバードの事例では、海外も含めたEC市場の拡大に商機を見出し、商品の売り手と買い手の双方にメリットが発生するプラットフォームを構築することで、販路開拓に成功したと考えられる。また、株式会社オープンロジの事例では、EC市場に参入する際に中小企業・小規模事業者のネックになっている、梱包から発送作業までを請け負うことで、事業者が抱える課題を解決している。こうしたサービスを利用することで、一定の地域でしか販売されていない高付加価値の商品を、域外への販路を開拓することが可能となる。このように中小企業・小規模事業者が、ITを活用できるための支援の必要性が今後更に拡大することが予想される。

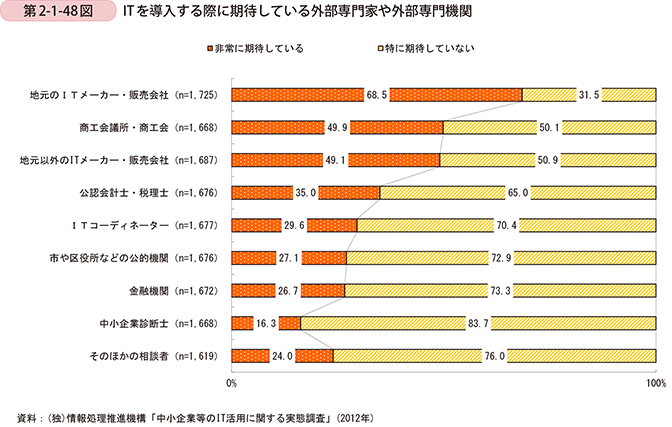

第2-1-48図では、中小企業・小規模事業者がITを導入する際に期待している外部専門家や外部専門機関を示しているが、この中では、「地元のITメーカー・販売会社」への期待が最も高くなっている。こうしたITを導入するためのノウハウや、人材が不足している企業は、地場のITベンダーが積極的にサポートすることが求められていると考えられる。

■ITを活用した新しい市場への挑戦

ここまでは、既存の商品をITの活用により販路開拓する事例を見てきたが、ITを活用することで、新たなサービスを生み出し、イノベーションを達成している中小企業・小規模事業者も存在する。以下では、こうしたITを活用したからこそ達成できた、新しい市場の創造に取り組んでいる事例を紹介する(事例2-1-11、事例2-1-12)。

事例2-1-11. 株式会社スペースマーケット

需要サイドと供給サイドをつなげるCtoCのサービスに着眼し、

空きスペースを利用した事業の立ち上げに成功した事例

東京都新宿区の株式会社スペースマーケット(従業員12名、資本金63,826,900円)では、一時的にレンタルスペースを使いたいという利用者(需要サイド)のニーズと、空きスペースを有効活用したいというオーナー(供給サイド)のニーズをマッチングするサービスを提供している。同社のウェブサイトでは、レンタルスペースの内装・設備や可能なアクティビティ等の利用者が求める情報が網羅されていることに加え、オーナーと利用者がメッセージをやり取りできる機能や決済機能も整備されており、ウェブサイト上ですべてが完結する利便性が強みである。

同社が提供しているようなCtoC24型のサービスを通じた、利用者同士による所有物の共有化は「シェアリングエコノミー(共有型経済)」と呼ばれている。同社の重松大輔社長は海外の成功事例に着目し、国内でもいずれ本格的にシェアリングエコノミーの波が到来するとの確信を持っていた。前々職での大手電気通信事業者でのPR業務、前職での結婚式場等への営業訪問を通じて、世の中の様々なスペースが時間帯によって有効活用できていないことや、PRイベントや打ち合わせのスペース確保に担当者が苦慮する状況を目にしており、事業の立ち上げを決意した。

現在、スペースマーケットのウェブサイトでは、飲食店、一軒家、寺院等、通常の会議室用以外のスペースも多く取り扱っている。これらのスペースの利用者がソーシャルメディアに写真を添付して投稿することで、視覚的なインパクトが強い情報が拡散するため、サービスの拡大に大きく寄与している。また、情報がインターネット上に蓄積されてサービスの可視化が進むことにより、その情報を見た利用者のサービスへの要求水準が高まる。その結果、オーナーがサービスを向上させるインセンティブが生まれ、サービス改善の好循環を生み出している。

非日常的なスペースを提供していることについて、重松社長は「イベントを開催する際、場所や食事をいつもと違ったものにするだけで、参加者は本気になるし、メディアの反応も良くなり、盛り上がる。ユニークなレンタルスペースを提供することによって、今までにない新しい出会いを生み出していきたい。」と話している。

こうしたシェアリングエコノミーによる市場の創造は、ITが普及する中で生まれたものであり、今後もこうした新しい市場が、形成されていくことが予想される。

24 「CtoC」とは、「Consumer to Consumer」の略であり、一般消費者間の取引のことをいう。

事例2-1-12. 株式会社ジモティー

CtoCの取引仲介ビジネスの新しい形を示したベンチャー企業

株式会社ジモティー(東京都渋谷区)は、2011年に設立されたIT系のベンチャー企業であり、「クラシファイドサイト」と呼ばれるジャンルのWEBサイトを我が国で初めて軌道に乗せ、「CtoCの取引仲介ビジネス」の新しい可能性を示した企業として注目されている。

クラシファイドサイトとは、居住地域や利用目的によって分類された掲示板の集合体のようなWEBサイトで、個人を中心に誰でも手軽に広告を掲載できる場として、米国をはじめ世界中で利用が広がっている。実際に、米国の最大手のクラシファイドサイトである「Craigslist」は、毎月の閲覧数が30億回とも言われ、個人間での物品の売買等、フリーマーケットやガレージセールに近い感覚で利用されている。

しかし、ジモティーがこの事業を開始した当初、我が国においてはクラシファイドサイトの認知度は極めて低く、WEBサイトの立ち上げには大変な苦労があったという。広告の投稿者を募るため、実際のフリーマーケットに足を運び一人ひとりに説明して回った時期もあった。幸い同社の将来性を評価する出資者は多く、ベンチャー企業がスタートアップ期に直面しやすい資金難に陥ることなく、同社のクラシファイドサイト「ジモティー」は月間利用者数約400万人を超える規模にまで拡大している。

同社のWEBサイトは、現在では「地元の掲示板」として積極的に活用され始めており、特に、引っ越し時の家具・家電等、不要になったものを近隣に住む人に無料または格安で譲るというタイプの取引が活発に行われている。また、直接会っての取引がジモティーの基本であり、利用者に安心感を与えている。このように、ジモティーは個人から個人へのモノの流れをスムーズにすることで、ごみの減量やリサイクルに係る社会的コストの低減に貢献しているという点でも注目に値する。

また、同社のWEBサイトはモノのやりとりだけではなく、例えば地域のイベント告知や困りごとの相談等にも活用されており、将来的には地域住民間でのあらゆるコミュニケーションを仲介するインフラとして成長していく可能性を秘めている。

この二つの事例では、商品やサービスを提供する側と受け取る側をマッチングさせていることが事業のポイントであるが、消費者のニーズが多様化する中で、消費者のニーズを満たすには、ITを活用して情報を集約することで、このようなマッチングを推進していくことが重要であると考えられる。また、こうした市場は、情報化の進展により急速に発達するものであり、このような市場に対応するにはスピードを重視した経営が必要である。中小企業・小規模事業者の長所の一つに迅速な経営判断が可能な点が挙げられ、まさにこうした市場を牽引できるのは、中小企業・小規模事業者といえるだろう。