4 販路開拓のプロセスにおける中小企業・小規模事業者が抱える課題

■販路開拓における支援策

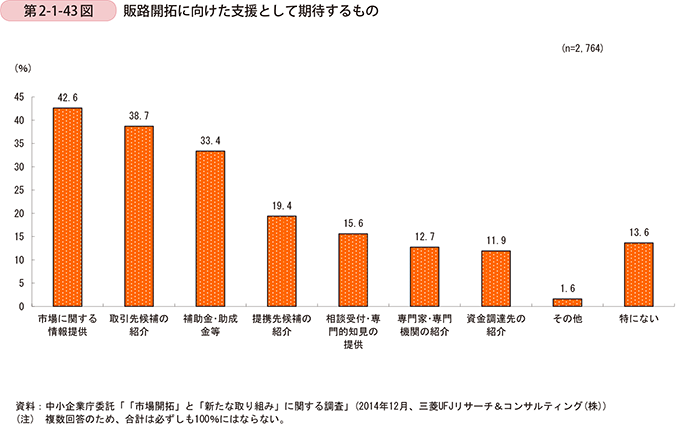

第2-1-43図は、中小企業・小規模事業者が販路の開拓に向けた支援として期待するものである。「市場に関する情報提供」が最も多く、次いで、「取引先候補の紹介」、「補助金・助成金等」となっている。40%超の中小企業・小規模事業者が市場把握のための情報を望んでいることが分かる。市場の把握を行う意思はあるものの、自社だけでは市場の情報収集や市場の分析ができない状況にあるといえよう。

|

第2部 中小企業・小規模事業者のさらなる飛躍

|

4 販路開拓のプロセスにおける中小企業・小規模事業者が抱える課題

■販路開拓における支援策

第2-1-43図は、中小企業・小規模事業者が販路の開拓に向けた支援として期待するものである。「市場に関する情報提供」が最も多く、次いで、「取引先候補の紹介」、「補助金・助成金等」となっている。40%超の中小企業・小規模事業者が市場把握のための情報を望んでいることが分かる。市場の把握を行う意思はあるものの、自社だけでは市場の情報収集や市場の分析ができない状況にあるといえよう。

販路開拓において、多くの企業が市場動向の把握に関して問題を抱えており、また、その市場の把握を行うための支援を必要としているが、市場の把握を行うためには何が必要であろうか。まずは、再度自社の商品・サービスのコンセプトに立ち返り、「誰に」、「何を」、「どのように」販売するのか、明確にしていくことが重要である。この「誰に」を明確にするためには、市場のニーズを把握する必要があり、市場のニーズが無ければ、いくら商品やサービスを提供しても売れることはない。こうした市場のニーズに関する情報も含め、販路開拓の支援を(独)中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」)が「販路開拓コーディネート事業」(コラム2-1-2を参照)にて支援を行っている。また、中小機構では、販路開拓のため、新しい顧客とのマッチングサービスを行うため、ウェブマッチングサイトである「J-GoodTech(ジェグテック)16」を開設している。

このような支援事業を活用することで、中小企業・小規模事業者が市場に関する情報の収集能力を高めることができ、市場のニーズを満たす商品・サービスを提供し、販路開拓を推進していくことが可能になると考えられる。

コラム2-1-2

販路開拓コーディネート事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業・小規模事業者の販路開拓を支援するため、販路開拓コーディネート事業を行っている。

事業では、優れた新商品(新製品・新技術・新サービス)を持ちながら、新規性が高く具体的な市場が顕在化していない、また広域的な販路開拓を行いたいが手がかりがないなど、単独での販路開拓が困難な中小企業・小規模事業者を対象とし、首都圏市場や近畿圏市場へのアプローチを支援している。

事業の対象となる事業者は、〔1〕中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた中小企業、〔2〕首都圏・近畿圏を市場とする、優れた新商品・新技術・新サービスを活用して、販路開拓を目指す中小企業となっている。

事業では、商社・メーカー等の出身者からなる販路開拓の専門家(販路開拓コーディネーター)を配置し、マーケティングの企画から、テストマーケティング17まで行っている。

マーケティング企画の段階では、顧客対象や販売市場の絞り込みや、競合商品の確認、商品の優位性の確立をアドバイスしている。テストマーケティングの段階では、事前準備として、市場投入の適否、商品の最終仕様、説明資料等を検討するなどし、商品化までの評価を行っている。また、テストマーケティングの実施段階では、販売を想定している市場の企業とのマッチングを行い、その企業へ同行訪問を実施している。販路開拓コーディネーターの支援は、複数名で対応することもあり、企業へのアプローチに関しても、複数の企業にわたって行うこともある。

平成25年度の実績は126件あり、また、支援をした企業が1年以内に具体的な商談に至ったマッチング率は72.1%となっており、過去5年間の実績を見ても、支援企業数は毎年100件を超え、マッチング率は70%以上と高い水準を維持し、中小企業・小規模事業者にとって効果的な支援がなされている。

中小企業・小規模事業者にとっては、経営資源が乏しく、こうした市場開拓に費やすコストや人員に制約があり、自社のみで満足のいく販路開拓を行うことは難しい。こうした事業を通じて、中小企業・小規模事業者の販路が開拓するとともに、販路開拓の専門家と一体になって販路開拓を実施する中で、中小企業・小規模事業者のマーケティングの能力が向上し、中小企業・小規模事業者の更なる自立が達成されるといえよう。

17 テストマーケティングとは、新しい商品や新しいサービスの販売にあたり、限られた地域で少数に対して販売するマーケティングの手法をいう。

コラム2-1-3

海外への販路開拓とその実現に向けた支援策

本節では中小企業・小規模事業者の販路開拓について扱っているが、中小企業・小規模事業者の開拓すべき市場として、海外の市場も大きな選択肢の一つである。我が国では少子高齢化による社会構造の変化により、需要が減少傾向にある一方で、海外の市場に目を向けると、アジアをはじめとする新興国では人口増加や所得水準の向上等により市場が拡大傾向にある。こうした状況の下、本コラムでは中小企業・小規模事業者の最近の海外展開の現状について、2014年10月に公表された「海外進出に関する企業の意識調査18」に基づいて概観した上で、中小企業・小規模事業者の海外への販路開拓に対する支援策について概略を述べていく。

1.海外への展開状況

まず、海外への展開に際し、中小企業が重視している国・地域について見ていく。コラム2-1-3〔1〕図は、中小企業が生産拠点・販売先として重視している国・地域である。生産拠点としては、ベトナムが11.0%と最も高く、次いで中国、タイ、インドネシア、ミャンマーと続く。販売先としては、中国が11.7%と最も高くなっており、次いで米国、タイ、ベトナム、インドネシアと続く。また、上位10か国を見ると、生産拠点・販売先ともに、米国以外は全てアジアの国・地域が占めている。このように、中小企業においても、拡大傾向にあるアジアの市場を視野に入れた海外展開の展望を有しているが、生産拠点として重視する国、販売先として重視する国が異なってきている点は、注目に値するであろう。

18 (株)帝国データバンクが、平成26年9月に企業23,561社を対象に実施したアンケート調査。回収率46.6%。

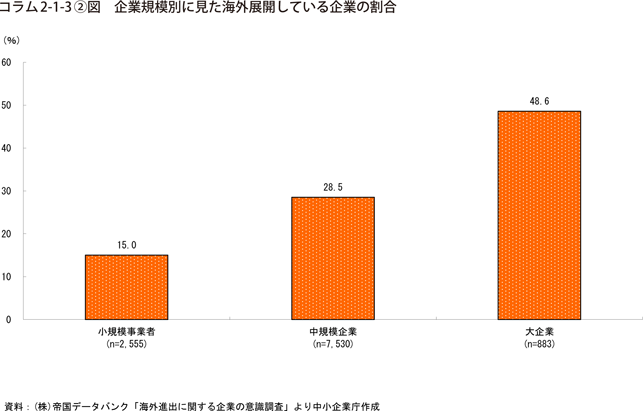

次に、実際に海外展開19している企業の割合を企業の規模別に見ていく(コラム2-1-3〔2〕図)。小規模事業者では15.0%の事業者が海外展開をしており、中規模企業では28.5%、大企業では48.6%が海外展開をしている。このことから、企業の規模が大きくなるにつれて、海外展開する企業の割合が上昇していることが分かる。

19 ここでいう「海外展開」とは、現地法人や生産・販売拠点の設置等の直接的な海外展開と、間接的な輸出や業務提携等の間接的な海外展開を包含した概念のことをいう。

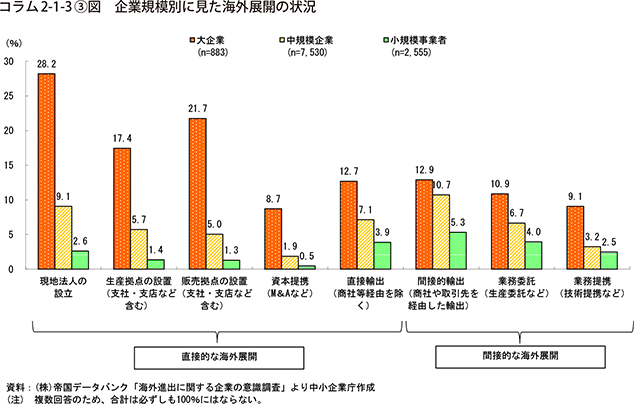

次に、海外展開を、直接的な海外展開と、間接的な海外展開に分けて見ていく。ここでいう直接的な海外展開とは、現地法人の設立、生産拠点や販売拠点等の拠点の設置、M&Aによる資本提携、商社等の経由をしない直接輸出のことをいい、間接的な海外展開とは、商社や取引先等を通じた間接的な輸出、生産委託等の業務委託、技術提携等の業務提携のことをいう。

コラム2-1-3〔3〕図は、企業規模別に海外展開の具体的な取組状況を見たものである。直接的な海外展開を見ると、大企業と中規模企業では「現地法人の設立」を実施している企業の割合が最も多くなっており、小規模事業者では「直接輸出(商社等経由を除く)」を実施している企業の割合が最も多くなっている。

間接的な海外展開を見ると、全ての規模の企業で「間接的輸出(商社や取引先を経由した輸出)」を実施している企業の割合が最も多くなっている。

企業規模別に見ると、全ての項目において、大企業の取組状況が最も高く、次いで中規模企業、小規模事業者となっている。また、大企業と中規模企業との差を見ると、「現地法人の設立」は19.1%、「生産拠点の設置」は11.7%、「販売拠点の設置」は16.7%となっており、10%を超えている項目が多く見られる。他方で、「間接的な輸出」は2.2%、「業務委託」は4.2%、「業務提携」は5.9%となっており、間接的な展開の項目は、大企業と中規模企業の差は大きくない。このことから、企業の規模が大きくなるにつれて、間接的な海外展開を中心として海外展開が進むが、一定以上の規模まで成長すると、より高い収益性を求めて、直接的な海外展開にも力を入れていることが推察される。

また、中規模企業、小規模事業者では「間接的な輸出」が最も多くなっており、海外展開を進める最初のきっかけとして、商社や取引先を経由した間接的な輸出を行っていることが考えられるが、より高い収益性を確保するためには、直接的な輸出や、現地法人の設立や生産・販売拠点の設置等、直接的な投資を進めていくことが重要であるといえよう。また、そうした海外展開を進めるためにも、今後こうした企業への支援がより一層重要になっていると考えられる。

2.海外展開に向けた支援策

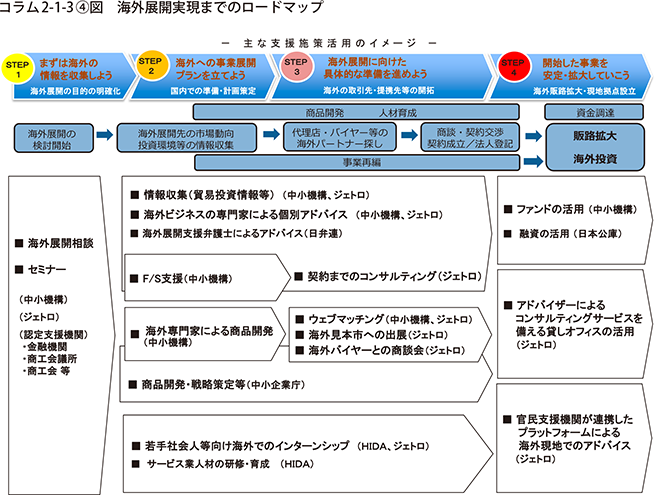

ここからは、中小企業の海外展開に向けた支援策について見ていく。海外展開の支援をしている機関は、(独)中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。)、(独)日本貿易振興機構(以下、「ジェトロ」という。)、商工会・商工会議所等、数多く存在する。ここでは、海外への販路拡大や現地拠点設立を、最終的に実現に至るまでのプロセスに分解し、それぞれのプロセスごとに応じた支援策の概要を紹介していく。

まず、海外展開の実現までのプロセスを、〔1〕海外展開の目的を明確化するための「情報収集の段階」、〔2〕国内での準備・計画を策定する「海外への事業展開の計画を立てる段階」、〔3〕海外の取引先・提携先等を開拓する「海外展開に向けた具体的な準備を行う段階」、〔4〕海外への販路拡大や現地拠点設立を行う「開拓した事業を安定・拡大させていく段階」の四つに分類する。以下では、この四つのプロセス毎に、その段階で発生する課題と、その課題への支援策を紹介していく。

〔1〕「情報収集の段階」

海外展開を考える場合、海外進出への目的や、その方法等に関して、情報を収集する必要がある。具体的には、各国の概況、政治・経済、ビジネス動向や、貿易為替制度や投資制度、統計データや調査レポート等である。こうした情報収集のための支援策としては、ジェトロ海外情報ファイル(ジェトロ)、中小企業国際化支援ナビゲーター(日本商工会議所)等がある。

〔2〕「海外への事業展開の計画を立てる段階」

必要な情報を収集した次の段階は、海外への事業展開の計画を立てる必要がある。

具体的には、輸出入や現地法人を設立する際の手続きや法規制等は、国内での手続きとは異なっている場合があり、こうした各国の事情に応じた計画を策定する必要がある。また、策定する計画の実現可能性についても、専門家によるアドバイスを踏まえて事前に評価することが有効である。

具体的な支援施策としては、貿易投資相談(ジェトロ)、事業可能性調査(F/S)支援(中小機構)、中小企業海外展開支援弁護士紹介制度(日本弁護士連合会)等がある。

〔3〕「海外展開に向けた具体的な準備を行う段階」

海外展開の事業計画の策定が終われば、具体的な準備を進める段階になる。ここでは、販路を開拓するためのマーケティングや展示会への出展、さらには海外展開に対応する人材の教育・研修等が想定される。

具体的な支援策としては、CEOネットワーク強化事業(中小機構)、輸出有望案件発掘支援(ジェトロ)、国際即戦力育成インターンシップ事業((一財)海外産業人材育成協会/ジェトロ)等がある。

〔4〕「開拓した事業を安定・拡大させていく段階」

海外展開を開始した後も、その事業を安定・拡大していく必要がある。この段階では、事業拡大に向けた資金調達や海外関連保険、知的財産権・法律問題への対応、現地スタッフの採用等が考えられる。

具体的な支援策としては、中小企業海外展開現地支援プラットフォーム(ジェトロ)、中小企業輸出代金保険((独)日本貿易保険)、海外展開・事業再編資金((株)日本政策金融公庫)等がある。

以上、中小企業・小規模事業者の海外展開に関して、その実現までのプロセスごとに支援策の概略を見てきたが、詳細については、中小企業庁が作成しているポータルサイト「ミラサポ20」や、「中小企業海外展開支援施策集」を参照されたい。これらの施策集では、更に細かな目的別に見た、海外展開の施策が記載されており、中小企業・小規模事業者は自らのニーズに合った支援策を探すことが可能である。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |