3 中小企業・小規模事業者の商品・サービスの開発と価格決定力

■新商品・新サービスの開発状況

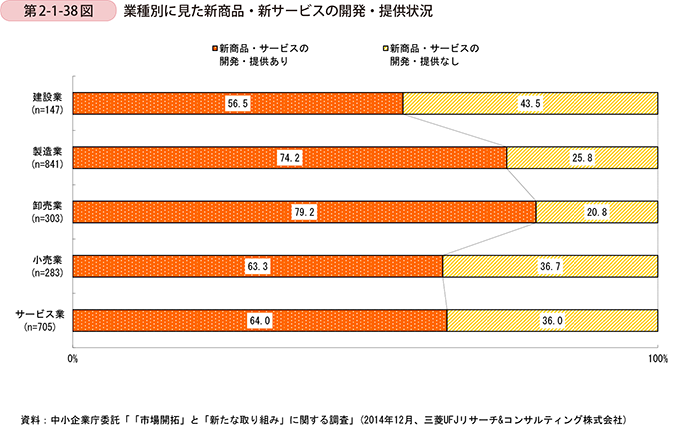

次に新しい販路を開拓していくための新商品の開発の状況を見ていく。第2-1-38図は、業種別に見た、過去3年間における新商品・新サービスの開発・提供の状況を示したものである。製造業や卸売業では70%超の企業が新商品・新サービスの開発を行っており、新しいものへの関心が他の業種に比べ高くなっていることが分かる。

|

第2部 中小企業・小規模事業者のさらなる飛躍

|

3 中小企業・小規模事業者の商品・サービスの開発と価格決定力

■新商品・新サービスの開発状況

次に新しい販路を開拓していくための新商品の開発の状況を見ていく。第2-1-38図は、業種別に見た、過去3年間における新商品・新サービスの開発・提供の状況を示したものである。製造業や卸売業では70%超の企業が新商品・新サービスの開発を行っており、新しいものへの関心が他の業種に比べ高くなっていることが分かる。

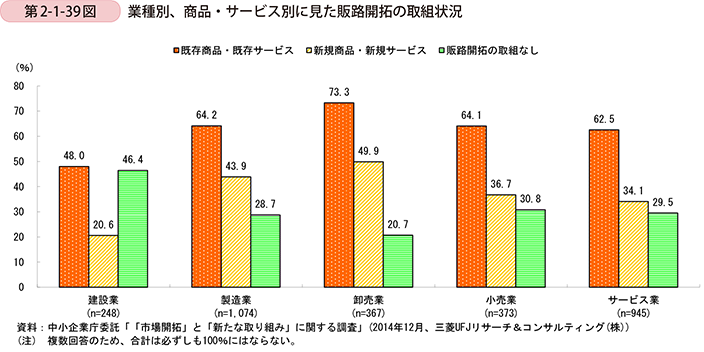

では、こうした新規の商品・サービスの開発状況は、販路開拓に影響するのであろうか。第2-1-39図は、事業者が販売・提供する商品・サービスを、「既存商品・既存サービス」と「新規商品・新規サービス」に区分し、その区分別に販路開拓の取組状況を示したものである。全ての業種において、既存の商品・サービスを使った販路開拓を取り組む割合が最も高くなっているが、製造業と卸売業では、他の業種に比べて新規の商品・サービスでの販路開拓に取り組んでいる割合が高くなっている。これは、第2-1-38図で見たとおり、製造業、卸売業では、新規の商品・サービスの開発・提供に取り組む企業の割合が高いことから、新規の商品・サービスでの販路開拓も活発になっていると考えられる。

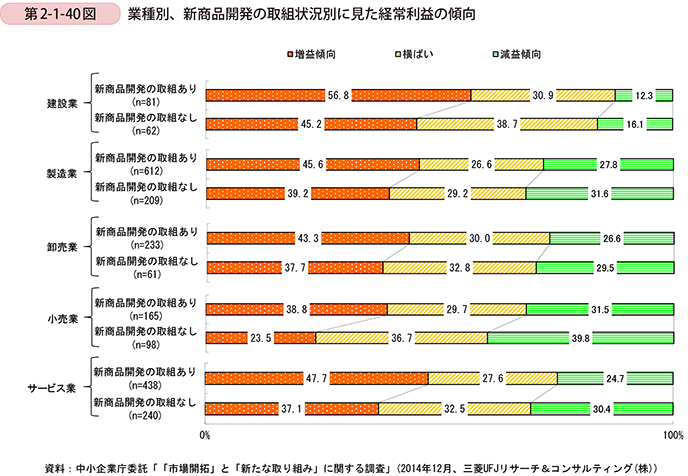

第2-1-40図は、新商品・新サービスの開発・提供状況別に経常利益の傾向を見たものである。全ての業種において、新商品・新サービスの開発・提供を行った企業の方が、経常利益は増益傾向にあることが分かる。新商品・新サービスを提供していくことで、変化する顧客のニーズに応えることができ、収益性も向上していくと推察される。

■価格決定力

販路開拓において、適正な収益を獲得できるかは、価格決定力が自社にあるかどうかが重要である。第2-1-41図は、価格決定力を有している先を業種別に示したものである。自社にあると回答した先は小売業が70%超と最も多く、次いで卸売業、サービス業、建設業、製造業と続く。製造業、卸売業、小売業と、顧客が消費者に近づくにつれ、価格決定力が自社にある割合が高まっていることが分かる。

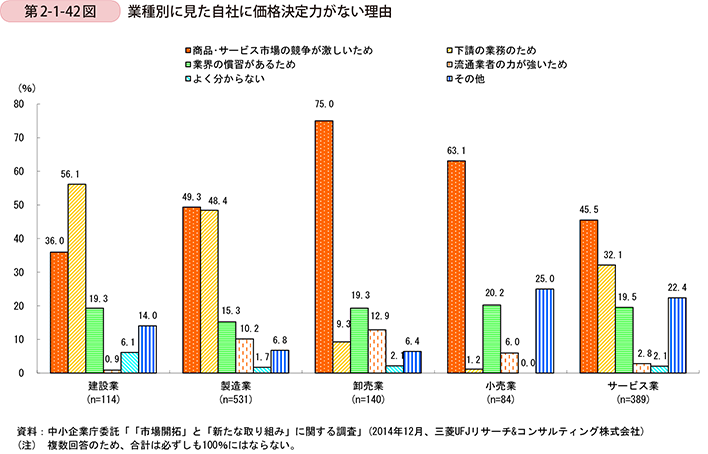

次に、価格決定力が自社にないと回答した企業に対し、自社に価格決定力がない理由を尋ねたものが、第2-1-42図である。卸売業、小売業に関しては、「商品・サービス市場の競争が激しいため」と回答する企業が圧倒的に多くなっている。過度な市場競争に巻き込まれることにより、価格決定力を失っている状況にあるといえると同時に、他の追随を許さない商品・サービスを継続的に提供していくことができれば、価格決定力を保持することができるといえよう。

建設業、製造業は、「下請の業務のため」と回答した企業が50%近くになっている。競合他社による価格競争に加え、下請業務という取引構造の性質により、発注者からの価格提示や、値下げ要請を受けざるを得ない状況にあると考えられる。

このように、取引構造や業種によって違いがあるものの、自社に価格決定力を持つことで、収益性は向上することから、新商品・新サービスの開発を継続的に行い、価格の決定力を高めていくことが重要である。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |