2 中小企業・小規模事業者の販路開拓における課題

■市場の調査・分析

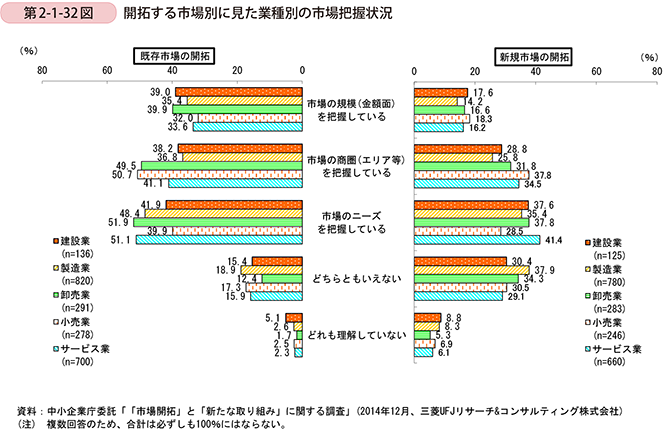

まず、市場の把握状況について見ていく。前述のとおり、市場を開拓する際には、開拓する市場を把握することが必要であるが、ここでは市場の要素を「規模(金額面)」、「商圏(エリア、対象顧客等)」、「顧客のニーズ」の三つの要素に分類する。第2-1-32図は、開拓する市場を既存市場と新規市場の二つに分類し、市場を開拓する際にどの程度市場を把握しているかを尋ねたものである。卸売業、小売業は商圏を把握していると回答した企業が他の業種に比べて高く、業種特性上、商圏の把握が重視されることが示されている。また、小売業は、他業種に比べて市場のニーズを把握できていると回答した者の割合が、既存市場の開拓、新規市場の開拓ともに低くなっている。

既存市場の開拓時と、新規市場の開拓時の市場の把握度合いを比較すると、新規市場の開拓時は、既存市場の開拓時に比べ、全般的に市場の把握度合いが低くなっている。これは、既存市場については普段の経営の中で、取引先から情報を得るなどして、市場を把握していくことができるが、新規市場を把握するためには、一定の人員やコストをかける必要があるため、市場を把握しづらい状況にあるのではないかと考えられる。

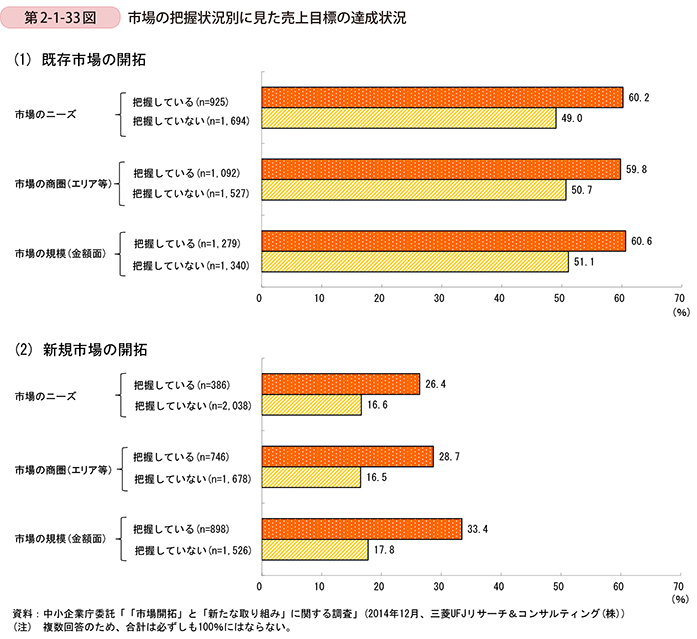

では、市場の把握を行うことが、どの程度売上目標の達成に寄与するのであろうか。第2-1-33図は、市場の把握状況別に見た、売上目標を達成した企業の割合を示したものである。既存の市場の開拓では、「市場のニーズの把握」、「市場の商圏(エリア等)」、「市場の規模(金額等)」のどの項目においても、市場を把握していると回答した企業が売上目標を達成している割合は、60%近くになっており、把握していないと回答した企業が売上の目標を達成した割合を上回っている。また、新規の市場の開拓では、既存の市場開拓時に比べて売上目標を達成している割合が少ないものの、市場を把握している企業の方が、把握できていない企業と比べ、総じて売上目標を達成している割合が高くなっている。このことから、市場のニーズ、市場の商圏、市場の規模等を把握している企業ほど、売上目標は達成できている傾向にあることが分かる。

事例2-1-6. クリーン・ブラザーズ株式会社

自社の事業の強みと弱みを見極め、販路開拓に成功した事例

大阪府大阪市のクリーン・ブラザーズ株式会社(従業員26名、資本金1,000万円)は、飲食店の企画・運営、美術展の企画・運営、デザイン事業等の多種多様な事業を手がける企業である。

同社は、1998年にアーティストが自給自足のために、空きビルや施設の清掃をするプロジェクトから活動を始め、これまで様々な人と現場を繋げ、多様性を生かした多くの事業を生み出してきた。

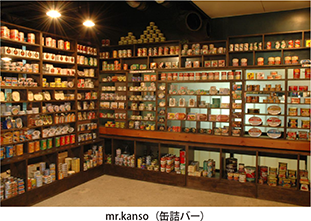

2002年、大阪市西区の南堀江に缶詰とお酒を楽しめるお店として「mr.kanso(缶詰バー)」を開店。大手倉庫会社より、「地区の開発のために一時的に空き地がでる。この空き地を貸すので、何か事業をやってみてはどうか。」と提案され、様々なアイデアを考案した。通常の飲食店では、食材のロスが出たり、調理が必要になると調理する従業員の人件費もかさんだりすると考え、調理が不要な「缶詰バー」に辿りついた。また、缶詰のラベルやデザインは、アートとしての価値もあり、世界各国の缶詰を並べると、かなりのインパクトがあった。

第1号店の開店当時は、屋根さえなく、テーブルもドラム缶だったが、ユニークな取組としてメディア等の取材や口コミでも取り上げられるようになり、徐々に顧客が増えていった。自社の強みと弱みを冷静に分析した上で、口コミ等も上手く活用したマーケティングが奏功し、2015年3月末時点で、全国に直営店8店舗、フランチャイズ店も35店に上っている。また、缶詰バーは、食材の在庫ロスがなく、1人で小さなスペースで始められるので、初期投資が少なく、フランチャイズとしても気軽に始めやすい利点があるため、今後も国内外への出店攻勢が続くと見込まれる。

同社の川端社長は、「新たな販路を開拓する際は、人と人とのつながりが果たす役割も大きい。今後は、缶詰バーを起点にした地域のコミュニティづくりに貢献もしたい。バーには様々な人が来るので、多様なつながりが生まれコミュニティの活性化に役立つ。また、缶詰は備蓄が可能である点を活かすことで、地域の防災対策にも一役を担うことができるのではないか。」と話している。

このようにアート分野に携わってきた自社の強みを活かしたことが、マーケティングに成功し、新たな販路の開拓に繋がったといえよう。

次に、今後の市場調査に対する意識について見ていく。第2-1-34図は、今後の市場調査の意識に関して、開拓する市場別に尋ねたものである。既存の市場及び新規の市場の開拓の双方において、60%超の企業が更なる市場調査を行う意思があることが分かる。現状の市場把握で十分であると考えている企業は、既存市場開拓においては30.4%、新規市場の開拓においては18.2%となっている。第2-1-32図で見たとおり、新規市場の把握度は低い状況にあるが、その状況に満足している企業は比較的少ないといえる。

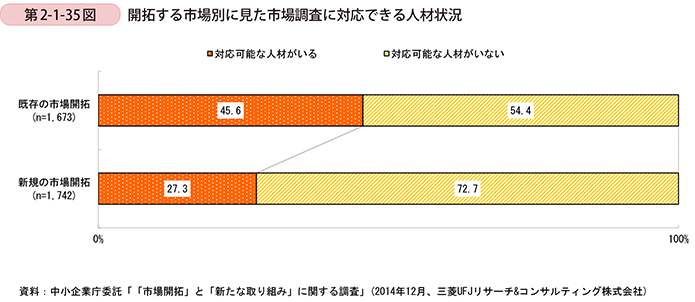

第2-1-35図は、市場を調査する意思はあるが、対応できる人材がいるかどうかを表したものである。既存の市場開拓においては、40%超の企業には対応可能な人材がいるが、新規の市場開拓においては、対応可能な人材がいる企業は30%を下回っている。つまり、中小企業・小規模事業者も、販路を開拓していくために、新規市場も含めた市場調査を実施する意思はあるものの、人材不足等の要因から、十分な調査ができていない状況にあるといえる。

■販路開拓の人材が不足している企業の課題

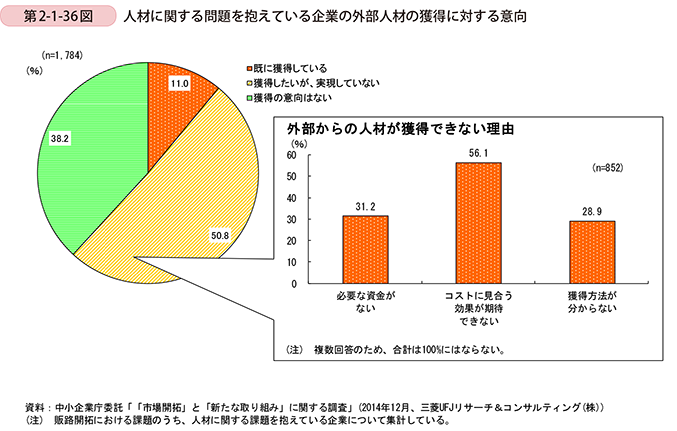

第2-1-30図、第2-1-31図では、販路開拓における課題として、「新規顧客の発掘等が出来る営業の人材がいない」と回答した企業が最も多く、市場に直接向き合うことが必要な企業には、人材不足の問題が深刻であるといえよう。第2-1-36図は、販路開拓において人材に関する問題を抱えている企業において、外部からの人材の獲得15に対する状況と、人材が獲得できていない場合のその理由である。「既に獲得している」と回答した企業は11.0%おり、「獲得したいが、実現できていない」と回答した企業が50.8%、「獲得の意向はない」と回答した企業が38.2%となっている。そして、外部人材が獲得できない理由は、「コストに見合う効果が期待できない」と回答した企業が56.1%あり、希望している人材を獲得するにはコストが高すぎると考えていることが分かる。また、「獲得方法が分からない」と回答した企業も28.9%存在する。

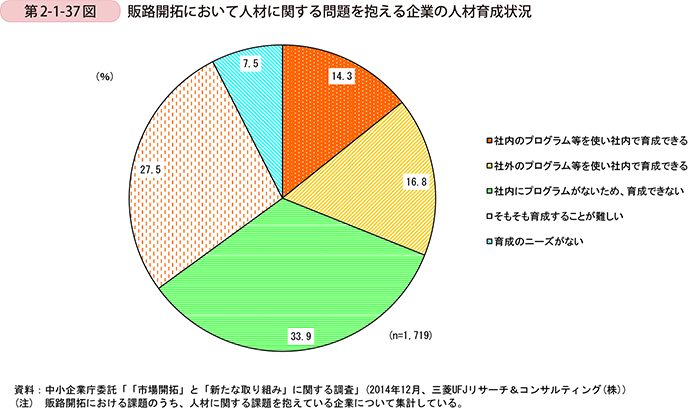

第2-1-37図は、人材に関する問題を抱える企業に対し、その育成状況について示したものである。「社内のプログラム等を使い社内で育成できる」と回答した企業と、「社外のプログラム等を使い社内で育成できる」と回答した企業を合わせると30.1%になる一方で、「社内にプログラムがないために育成ができない」と回答した企業が33.9%、「そもそも育成することが難しい」と回答した企業が27.5%となっている。人材の育成に関する解決策がない企業が30%近くおり、何らかの支援を行う必要があると推察される。こうした人材の獲得、育成に関しては、第2章にて詳細に分析していく。他方で、中小企業・小規模事業者は経営資源に乏しく、従業員の採用や教育にコストがかけられない事業者も多い。こうした企業におけるイノベーションや販路開拓の在り方は、次節以降で詳細に見ていく。