2 イノベーションの達成とイノベーション達成への課題

前項までは、イノベーション活動の状況に着目したが、本項では、イノベーションの達成状況と、その具体的な内容、そしてイノベーションの達成に向けた課題について取り上げる。前項の冒頭に記載したとおり、ここではイノベーション活動の結果、収益性の向上、生産性の向上、新しいノウハウの獲得、従業員の能力向上等、具体的な成果を得られることを「イノベーションの達成」としている。

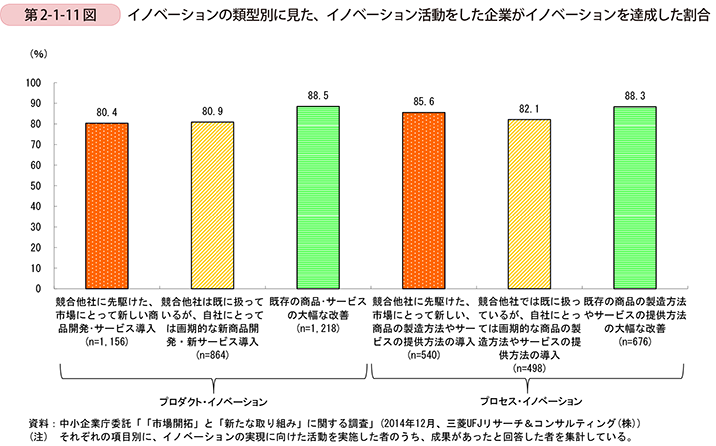

■イノベーションの類型別に見たイノベーションの達成状況

イノベーション活動を行った企業が、イノベーションを達成した割合を示したものが、第2-1-11図である。プロダクト・イノベーションでは、「競合他社に先駆けた、市場にとって新しい商品開発・サービス導入」を達成した企業の割合は80.4%、「競合他社は既に扱っているが、自社にとっては画期的な新商品開発・新サービス導入」は80.9%、「既存の商品・サービスの大幅な改善」は88.5%となっている。プロセス・イノベーションでは、「競合他社に先駆けた、市場にとって新しい、商品の製造方法やサービスの提供方法の導入」を達成した企業の割合は85.6%、「競合他社は既に扱っているが、自社にとっては画期的な商品の製造方法やサービスの提供方法の導入」は82.1%、「既存の商品の製造方法やサービスの提供方法の大幅な改善」は88.3%となっている。イノベーション活動を実施した企業の中で、イノベーションを達成することで収益力の拡大や生産性の改善等の効果を得た企業の割合は、全ての項目で80%を超えており、さらに、既存の商品・サービスを大幅に改善する取組を達成している企業の割合は88%を超えており、イノベーション活動を行ったが、何の効果も得られず、イノベーションの達成に至らなかった企業の割合は少ないことが分かる。

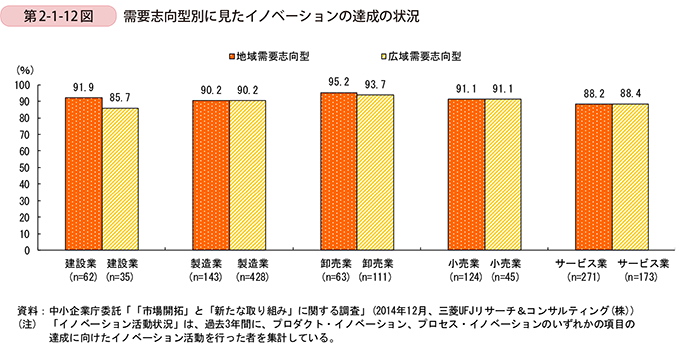

■需要志向別に見たイノベーションの達成状況

第2-1-12図は、需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別に見たイノベーションの達成状況である。需要志向や業種によらず、イノベーション活動を行った企業のうち、イノベーションを達成した企業の割合は90%近くになっており、何の効果も得られず、イノベーションを達成できなかった企業の割合は少なくなっている。

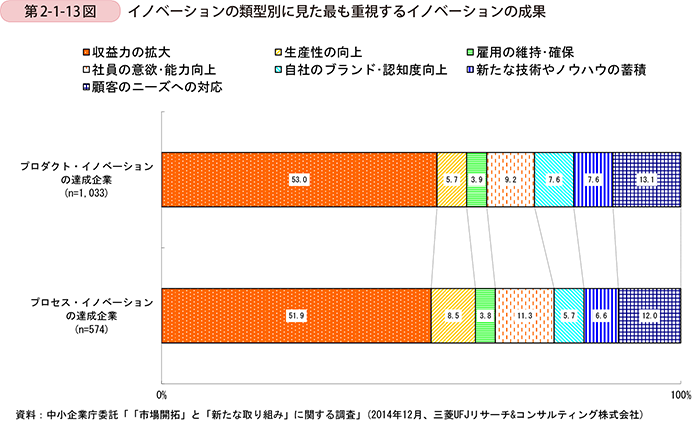

■イノベーションの達成による成果

次に、イノベーションを達成した際の具体的な成果について見ていく。

第2-1-13図は、達成したイノベーションの類型別に見た、最も重視するイノベーションの成果である。プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーションともに、50%超の企業が、収益性の向上を最も重視しており、次いで、顧客ニーズへの対応を重視している。

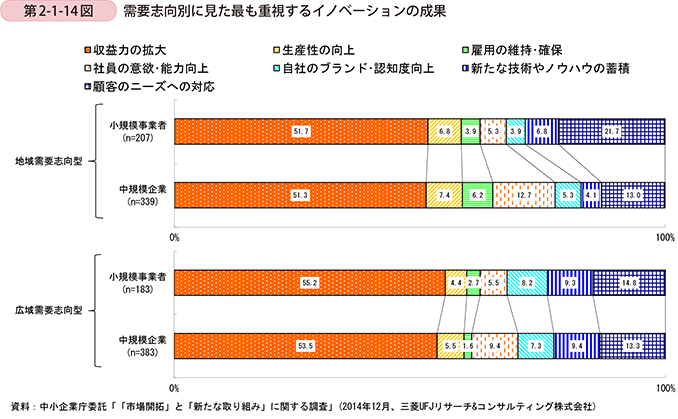

第2-1-14図は、最も重視しているイノベーションの成果を、需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別、企業規模別に示したものである。全体としては、「収益力の拡大」と回答した企業が約半分となり、最も多くなっている。中小企業・小規模事業者においては、イノベーションによる生産性を向上させることによって、収益性力を向上させることを最も重視していることが分かる。また、企業規模別で見ると、中規模企業の方が小規模事業者と比較して「社員の意欲・能力向上」を重視していることが分かる。

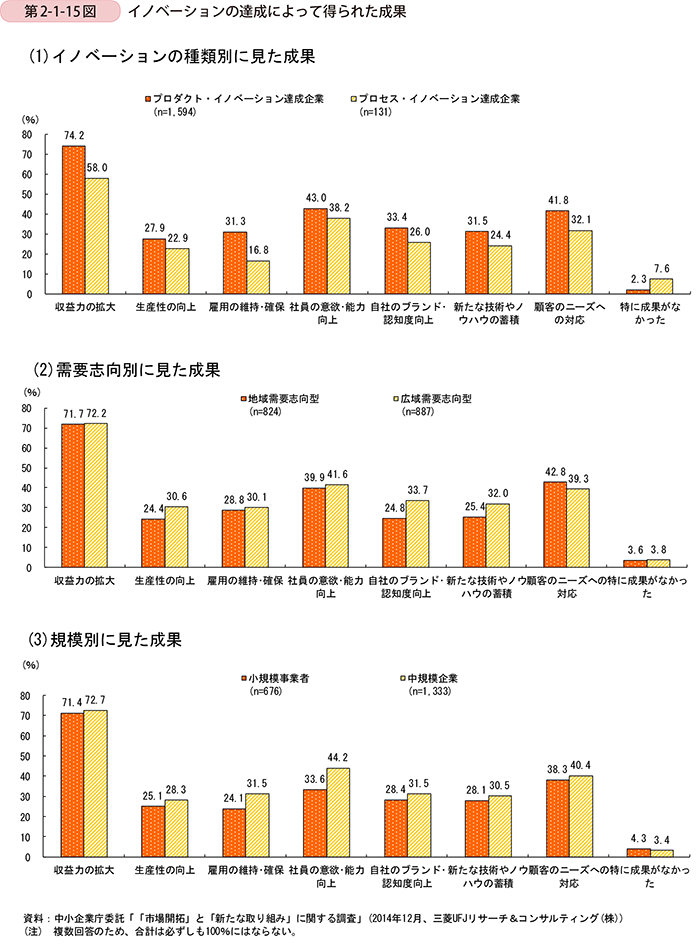

次に、中小企業・小規模事業者がイノベーションの達成によって実際に得られた成果を、それぞれイノベーションの類型別、需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別、企業規模別に見たものが第2-1-15図である。全体としては、「収益力の拡大」と回答した企業が最も多くなっている。イノベーションの類型に注目すると、プロダクト・イノベーションを達成した企業の方が、全ての項目において総じて成果が出ていることが分かる。需要志向に注目すると、広域需要志向型の企業の方が「自社のブランド・認知度向上」、「新たな技術やノウハウの蓄積」等、知的資産に関する項目への成果を得ている企業が多い一方で、地域需要志向型の企業の方が、「顧客のニーズへの対応」をイノベーションの成果として得ている割合が高い。また、企業規模に注目すると、中規模企業では、「雇用の維持・確保」、「社員の意欲・能力向上」等、人材面への効果を感じている企業が多い。これは、第2-1-9図にて示したとおり、イノベーションを推進するための取組として、中規模企業は人材を意識した取組が活発であることによるものと考えられる。

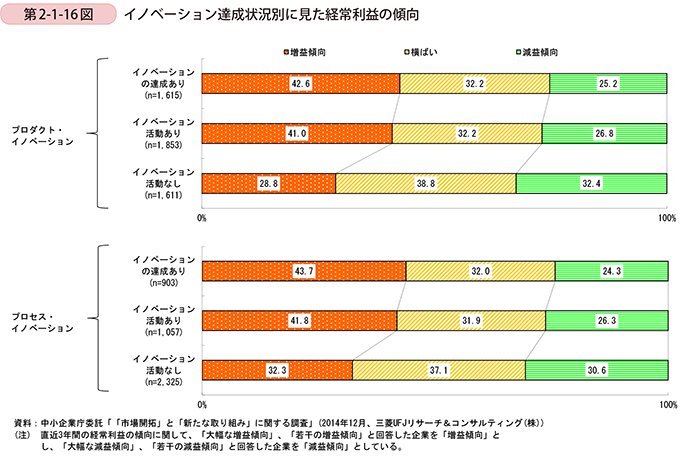

次に、イノベーションの類型別、需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別に見た、イノベーション活動の状況と収益の関係を見ていく。第2-1-16図は、企業が達成したイノベーションの類型別に、経常利益の傾向を示したものである。プロダクト・イノベーションを達成した企業と、プロセス・イノベーションを達成した企業ともに、経常利益が増益傾向にあると回答した企業は、40%を超えている。イノベーション活動を行っていない企業、イノベーション活動を行った企業、イノベーションの達成をした企業の順に経常利益が増益傾向にある割合が増加しており、プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーションともに中小企業・小規模事業者の収益性を向上させる効果があると考えられる。

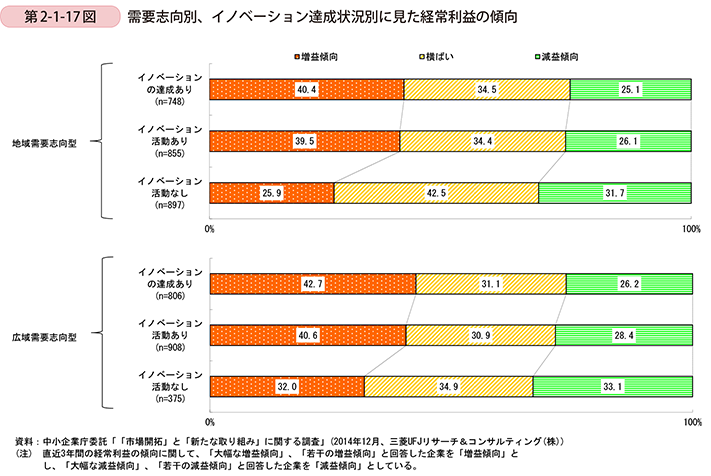

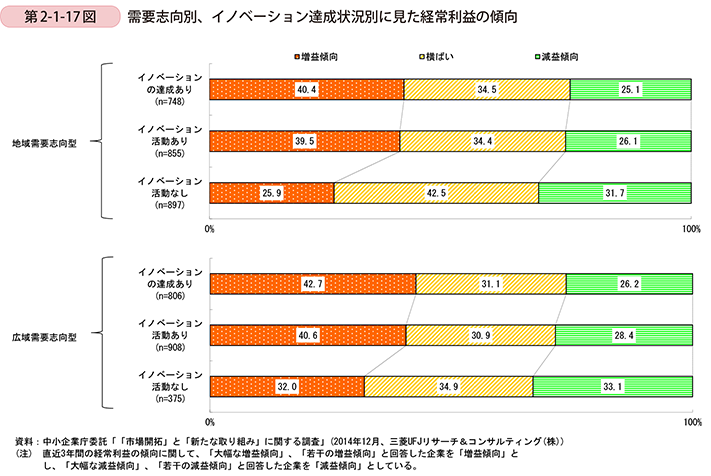

第2-1-17図は、需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別に、イノベーション活動の状況と経常利益の傾向の関係を示したものである。地域需要志向型の企業、広域需要志向型の企業ともに、イノベーション活動を行っていない企業、イノベーション活動を行った企業、イノベーションを達成した企業の順に、経常利益が増益傾向にある割合が増加している。また、イノベーション活動の有無による、経常利益が増益傾向にある企業の割合の差は、地域需要志向型の企業では13.6%、広域需要志向型の企業では8.6%となっており、地域需要志向型の方がその差は顕著になっている。このことから、広域需要志向型の企業と比較して相対的に安定している地域の需要を志向する企業は、イノベーション活動を行うインセンティブが弱いゆえに、イノベーション活動を行った企業は、むしろ収益が上がりやすい傾向にあるといえる。つまり、地域需要志向型の企業は「伸び代」があり、地域需要志向型の企業だからこそ、イノベーション活動による収益力が向上する余地があると考えられる。また、第2-1-6図で示したとおり、小売業・サービス業は地域需要志向型の企業が多いが、こうした非製造業においては、イノベーションによる伸び代が大きく、収益力を高める余地があるといえよう。

以上より、我が国の中小企業・小規模事業者の収益力のより一層の向上を図るためには、こうした地域需要志向型の企業にも着目し、その活動を支援していくことも重要と考えられる。

事例2-1-3. 株式会社諏訪商店

地域の需要を志向する製造卸売業が、小売業へ参入して業績を向上させた事例

千葉県市原市の株式会社諏訪商店(従業員83名、資本金1,000万円)は、地元、千葉県の観光土産・名産物を中心とした製造卸販売業、小売業、各種企画等を手がける企業である。

同社は、1969年の創業以来、製造卸販売業を営み、対事業者(BtoB)向けのビジネスを行ってきたが、二代目である諏訪社長が、1996年に入社した頃には、同業他社との競争も激化し、事業への閉塞感が社内に漂い始めていた。

諏訪社長は、入社後、ドライブインで試験販売をした際、直接顧客と接する小売業の楽しさに気づき、対消費者(BtoC)向けのビジネスに大きな可能性を感じるようになった。そして、1997年にまずは通信販売事業を開始。1990年代後半の不況の影響により売上が減少する中で、事業への危機感が募ったこともあり、2002年に「房の駅」を出店し、小売業に本格的に参入した。

卸売業から小売業への本格参入したのは、卸売業として得意先の商品を取り扱うだけではなく、独自性のある売り場を設け、地元である千葉県を自由に表現することで、業績の改善や新たな事業の拡大につながると考えたからである。

同社では、農家や漁師との直接のつながりを活かし、年間500アイテムに上る新商品を開発し、地域の需要をふまえた、こだわりの商品と品揃えを意識している。こうした取組が奏功し、房の駅の顧客層は、県内の地元顧客が8割を占めるようになっている。東日本大震災の影響で、卸売業の売上が減る中でも、「房の駅」は、地元の顧客で賑わっていた。

なお、現在、売上の内訳は、卸売業が6割、小売業が4割となっている。以前は、売上等の変動に翻弄されていたが、小売業に参入してから、卸売業とのバランスも取れ、業績も安定している。また、「房の駅」で商品を見てから、卸売業に引き合いがくるようになるなど、小売業と卸売業の相乗効果も大きいという。

同社の諏訪社長は、「将来、『房の村』として、房の駅を中心に、宿泊施設等も備えた、食のテーマパークをつくりたい。県内の観光地は、点在しているが、それらを結ぶ、拠点にすることが夢。県内を中心にした地元の顧客で賑わっていて、観光客がその賑わいに目を留めて、そこに自然と引き寄せられることが理想である。」と力強く語った。

このように、地域の需要に着目し、顧客のニーズを踏まえた商品を提供することで売上が好調に推移するとともに、地域需要志向型の企業がイノベーションを達成し、収益性を改善させた事例といえよう。また、小売業への参入により経営の軸を複線化したことが、経営上のリスクのヘッジに繋がり、経営力が強靭になっているという点からも、イノベーションに成功している事例といえよう。

■イノベーション達成に向けた課題

次に、中小企業・小規模事業者のイノベーションを達成させるための課題を整理する。イノベーションを達成させるための課題には、〔1〕そもそもイノベーション活動を行っていない点、〔2〕イノベーション活動を行っているが達成に至っていない点の二つの視点からの分析が考えられる。

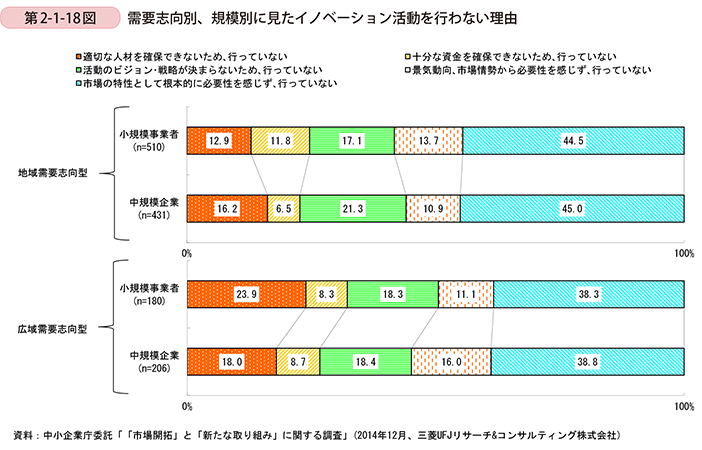

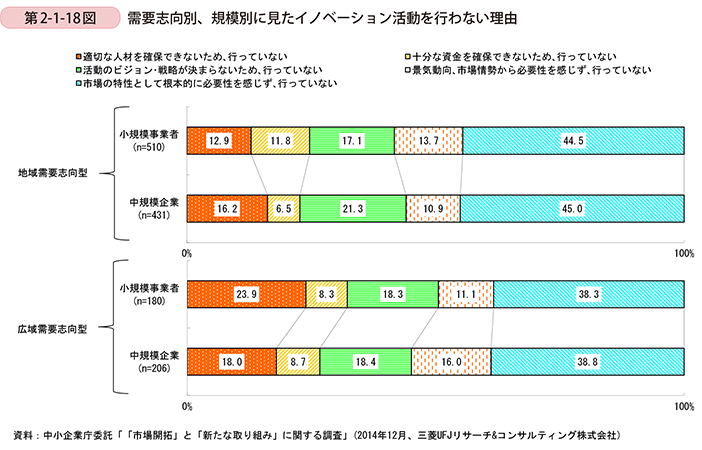

第2-1-18図は、イノベーション活動を行っていない理由を示したものである。「市場の特性として根本的に必要性を感じず、行っていない」と回答した企業と、「景気動向、市場情勢から必要性を感じず、行っていない」と回答した企業を合わせると50%超となり、過半数の企業は、イノベーション活動に取り組む必要性を感じていない。市場の特性や市場動向等の理由によりイノベーション活動をしていないものの、人口減少等により域内需要の減少が加速する可能性もあるため、こうしたイノベーションの必要性を感じていない企業であっても、成長の源泉と言えるイノベーションに取り組み、競争力を高めていく必要があると考えられる。他方で、約半数の企業はイノベーションの必要性を感じながらも、人材面や資金面の理由により、取り組めていないことが分かる。また、広域需要志向型の企業では、地域需要志向型の企業と比べると、人材の不足が原因と答えた企業が多くなっており、特に広域需要志向型の小規模事業者では、20%超の事業者が人材の問題によりイノベーション活動ができないと回答している。広域の需要をターゲットにすることで事業拡大の意思が強いものの、人材不足という問題に直面していることが分かる。

■イノベーションに一歩踏み出すきっかけとなる取組

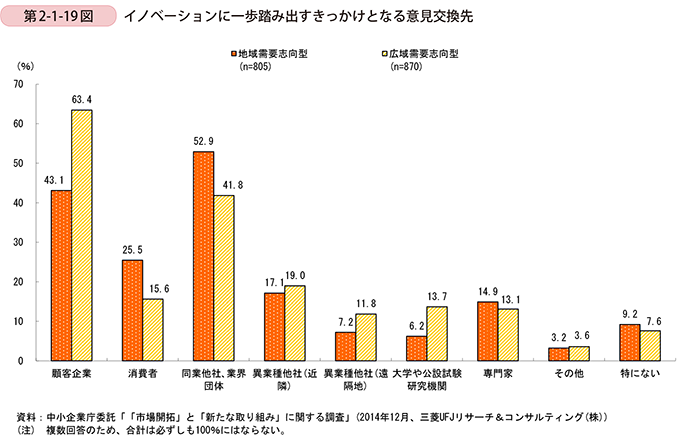

第2-1-9図で示したように、広域の需要を志向するほど、社外との協働が増える取組を活発に行っている一方で、地域需要志向型の企業では社外との協働に課題を抱えていると考えられる。第2-1-19図は、イノベーションに一歩踏み出すきっかけとして、重要と考えている意見交換先を、需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別に見たものである。地域需要志向型の企業では、「同業他社、業界団体」と回答する企業が最も多く、次いで「顧客企業」となっている。広域需要志向型の企業では、「顧客企業」と回答する企業が多く、次いで「同業他社、業界団体」となっている。地域需要志向型の企業、広域需要志向型の企業ともに、顧客企業や同業他社等の経営上の接点が多い事業者等との意見交換を最も重視していることが分かる。また、広域の需要を志向するほど、遠隔地の異業種企業や、大学や公設試験研究機関等との意見交換を重視する傾向にあり、広域需要志向型の企業は幅広い意見交換先も重要と考えている。

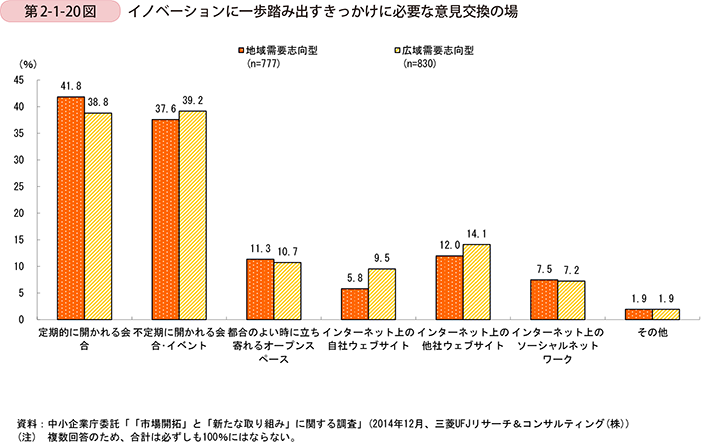

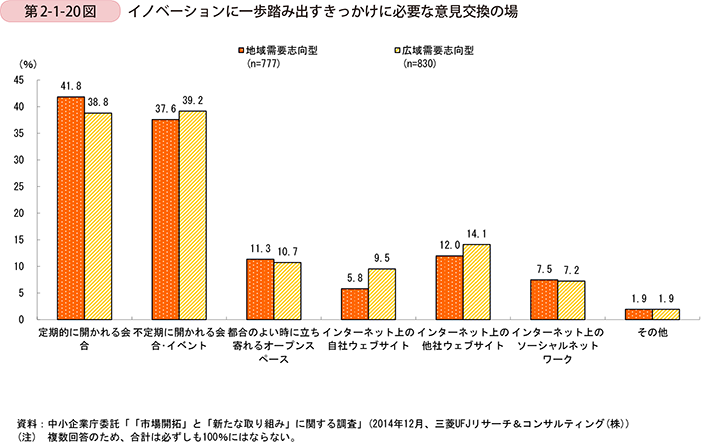

第2-1-20図は、イノベーションに一歩踏み出すために必要としている意見交換の場を、需要志向(広域需要志向/地域需要志向)別に示したものであるが、需要志向の違いによらず、「定期的に開かれる会合」、「不定期に開かれる会合・イベント」と回答する企業が多くなっている。他方で、インターネット上のウェブサイトやソーシャルネットワーク等の、インターネットを通じた意見交換については重視していない傾向にあることが分かる。情報技術の進展により、コミュニケーション手段に変化が発生しているものの、イノベーションを推進するための意見交換としては、顔と顔を突き合わせる手法を重視する傾向にあることが分かる。

以下では、地域の企業同士が意見交換の場を持つことにより、イノベーションを推進している事例を紹介する(事例2-1-4)。

事例2-1-4. 村式株式会社

地域での連携によりイノベーションを起こした事例

神奈川県鎌倉市の村式株式会社(従業員16名、資本金1,000万円)は、ウェブサイトの企画・構築やマーケティング支援のためのシステム開発やコンサルテーション8等のサービスを主力事業としている。中でもeコマース9やクラウドファンディング10のプラットフォーム構築を得意としており、大手広告代理店と協業運営するeコマースサイトや、鎌倉を盛り上げるためのクラウドファンディングサイトを運営している。

住吉ユウ社長は、2006年に大手印刷会社の同期入社のエンジニア5人で東京都内に創業したが、2年後には鎌倉に移転している。移転当時、鎌倉にはITの産業集積はわずかであり、経済合理性や効率性の観点からいえば都内のほうが圧倒的に立地は良かったが、歴史や地域の雰囲気に惹きつけられ、協働する顧客や社員との関係性を重視して、最終的には直感を信じて移転を決断した。

鎌倉を盛り上げたいとの思いがあった住吉社長は、鎌倉に本社をおくIT企業の経営者らとカマコンバレー有限責任事業組合を設立し、鎌倉を盛り上げるための活動を行っている。月に一度開催される定例ミーティングでは、NPO法人等の団体や商店主、学生など、鎌倉をよりよくするための活動をしている人の話を聞き、100人程度の参加者が課題を解決するためのブレインストーミングをすることで、多種多様なアイデアが生み出されるとともに、参加者はその活動や地域の課題を「自分ゴト」として捉え、各自が自発的に支援をするようになっている。この取組によって培われる地域内の信頼関係や、思いのある人を応援しようとする関係性が広がっていくことで、参加者同士の仕事にも発展している。また、カマコンバレーでは個別のプロジェクトも進められており、鎌倉をよりよくするために活動する人たちのためのクラウドファンディングサイト「iikuni」、建長寺で禅の体験とハッカソン11を組み合わせて成果を目指す「ZenHack」等が企画されている。さらに、地域の経営者が10人程度集まって詳細な事業計画を公開し合う会議を開くことで、互いに真剣なアドバイスや厳しい指摘をする関係性が生まれ、協働への発展や、経営の決断のスピードが格段に速まる成果も生じている。

住吉社長は、「カマコンバレーでは参加企業同士が競合にもなり得るが、互いに仲が良いので、地域全体で共生して成果を出すという価値観が共有できている。そのため、互いにノウハウやビジョン、スキルを共有し合える関係性ができており、それがイノベーションの源泉となっている。」と話している。

8 「コンサルテーション」とは、異なる専門性をもつ複数の者が、援助対象である問題状況について検討し、よりよい援助の在り方について話し合うプロセスをいう。

9 「eコマース」とはインターネット等のネットワークを利用して、契約や決済等を行う取引形態をいう。

10 「クラウドファンディング」とは、インターネットを介して不特定多数の人々から資金調達をすることをいう。詳細は中小企業白書(2014年版)第3部第5章を参照。

11 「ハッカソン」とは、ソフトウェア開発者が、一定期間集中的にプログラムの開発やサービスの考案等の共同作業を行い、その技能やアイデアを競う催しをいう。

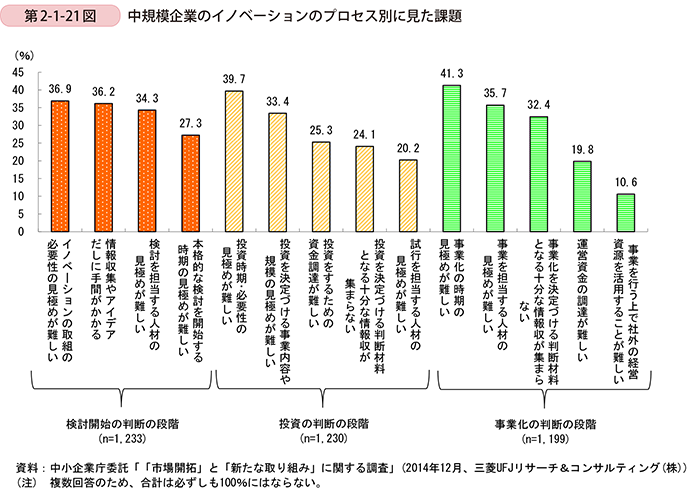

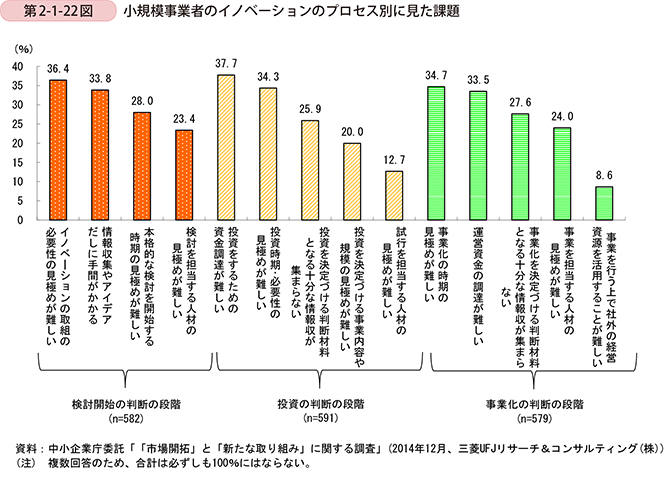

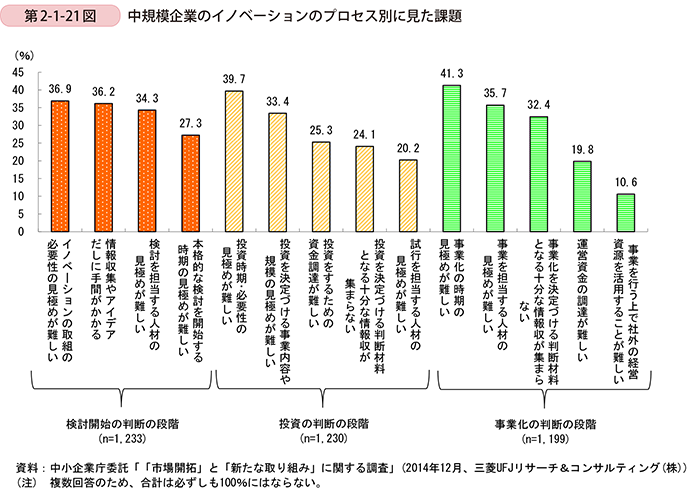

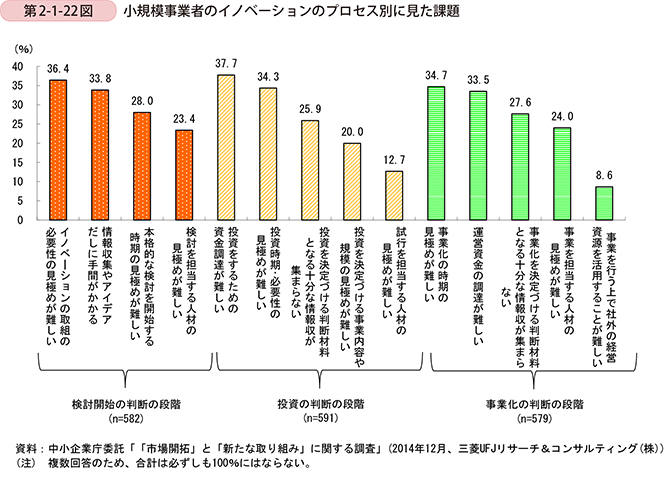

■イノベーションのプロセス別に見た課題

次に、イノベーションを達成させるために活動している企業が抱えている課題について見ていく。第2-1-21図、第2-1-22図は、イノベーションの活動のプロセスを、「検討開始の判断の段階」、「投資の判断の段階」「事業化の判断の段階」の三つの段階に分解し、それぞれのプロセスごとに抱える課題を企業規模別に示したものである。

中規模企業の課題は、検討開始の判断の段階では「イノベーションの取組の必要性の見極めが難しい」、投資の判断の段階では「投資時期・必要性の見極めが難しい」、事業化の判断の段階では「事業化の時期の見極めが難しい」と回答した企業が多くなっており、自社の経営資源への課題よりも、市場の動向を見極めた上での経営上の決断に最も多くの課題を抱えている傾向にある。これは、グローバル化の進展による市場の変化や、リーマン・ショック等の景気変動を経験し、市場動向や景気の先行きを見極めることがより難しくなっていることが原因として推察される。また、事業化の判断の段階では「事業を担当する人材の見極めが難しい」と回答した企業も多く、事業としてイノベーションを推進していくための適正な人材の配置等に課題を抱えていることが分かる。

小規模事業者の課題は、検討開始の判断の段階では「イノベーションの取組の必要性の見極めが難しい」、事業化の判断の段階では「事業化の時期の見極めが難しい」と回答した事業者が多く、中規模企業と同様、経営上の決断に大きな課題を抱えている。また、投資の判断の段階では「投資をするための資金調達が難しい」と回答した事業者が最も多く、また、事業化の判断の段階でも「運営資金の調達が難しい」と回答した事業者も多いことから、資金面での課題も大きいことが分かる。他方で、「人材」に関する課題はどの段階でも下位であり、経営資源の中でも資金面での課題、すなわち、資金繰りの課題により、イノベーション活動が停滞する要因があると考えられる。

このように、中小企業・小規模事業者は、イノベーションを取り組むにあたり、市場動向を見極めた上での経営上の判断に課題を多く抱えている傾向にある。これは、本章の冒頭でも示したとおり、中小企業・小規模事業者が大企業と異なる成長パターンを歩む中で、自社の技術面のみならず、市場を意識した経営の重要性が増していることが原因として考えられる。このように、市場を意識した経営に注力していくことが、中小企業・小規模事業者のこれからの発展の鍵になるであろう。

■組織体制とイノベーション活動の状況

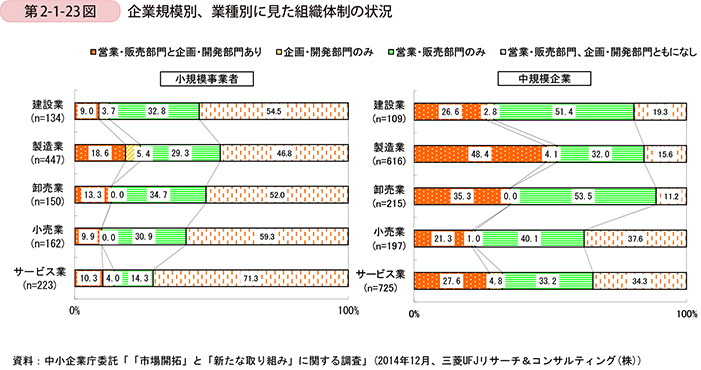

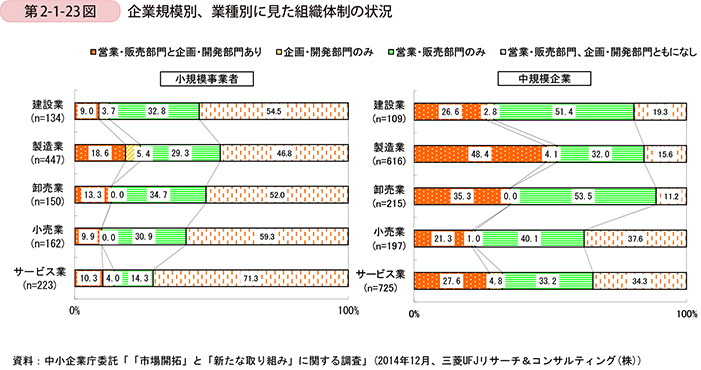

イノベーション活動を自社で行っていくためには、会社としての体制の整備や、専門部署の設置が必要と考えられるが、中小企業・小規模事業者の組織体制の整備状況はどうなっているのだろうか。第2-1-23図は、「営業・販売部門」と、「企画・開発部門」に関して、それぞれの部門の設置状況を、企業規模別、業種別に見たものである。「企画・開発部門」のみを設置している企業が少ないことから、組織の成長・発展の過程では、まず「営業・販売部門」が置かれ、その後「企画・開発部門」が置かれると考えられる。業種別に見ると、小規模事業者では、組織体系に業種別の差異は大きく見られないものの、中規模企業では業種ごとの特徴が見られる。例えば、製造業において企画・開発部門を設置している企業が50%超となっており、商品開発に力を入れている企業が多いことが分かる。また、卸売業では、88.8%の企業が営業・販売部門を設置しており、販売力の強化に力を入れていることが分かる。他方、小売業、サービス業では、どちらの部門も設置していない企業が30%を超えており、他の業種と比べると、体制の整備や専門部署の設置が進んでいないことが分かる。

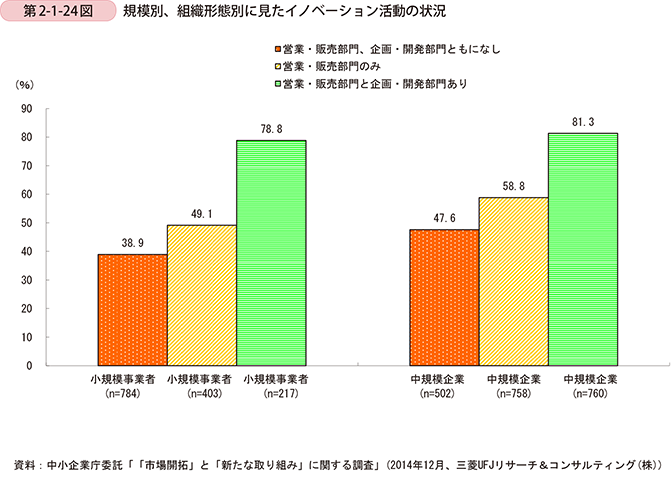

こうした組織の体制別に見たイノベーションの活動状況を企業規模別に表したものが、第2-1-24図である。中規模企業・小規模事業者のいずれにおいても、営業・販売部門も企画・開発部門も設置していない企業は、イノベーション活動を行っている割合が50%を切っているが、その両方の部門を設置している企業は、イノベーション活動を行っている割合は80%近くとなっている。組織の成長につれてイノベーション活動が活発になっており、その傾向は企業規模に関わらず同様である。つまり、イノベーション活動には組織体制が重要な要素となっているといえよう。第2-1-23図でも見たとおり、小規模事業者は経営資源が限られており、全ての企業が販売・営業部門、特に企画・開発部門を保有することは困難であることから、イノベーションの取組状況に差が出てしまうのはやむを得ない面もあり、イノベーション活動における「小規模の壁」があると考えられる。しかし、こうした小規模事業者ならではの課題を、他者との連携によって克服したり、ITによってその代替となる仕組みを構築したりすることができれば、イノベーション活動を活発化させ、収益を伸ばしていく事も可能であると考えられる。

このように、本節では、中小製造業の下請構造の変化に焦点を当て、その変化への対応として、中小企業・小規模事業者のイノベーションの取組について見てきたが、限られた経営資源の中でも、特定の技術に特化した技術力の高い企業同士が連携することで、イノベーションを達成し、新規の販路開拓を行っている企業もある。以下では、特定の技術に特化した企業が連携することでイノベーションを達成し、大手企業への販路開拓等に成功した事例を紹介する(事例2-1-5)。この事例では、中核となる機能を持った企業等が企業連携の中心に存在し、その企業間ネットワークの軸となることで全体の調整機能を果たし、川下企業からの受注を獲得しやすい状況が生まれている。このように、中小企業・小規模事業者の企業連携においては、ネットワークの軸となる機能が必要だと考えられる。

事例2-1-5. 企業間連携を行う4グループ

中核企業等が中心となって企業連携を果たすことで受注を拡大している例

中小企業・小規模事業者の企業連携の成功のためには、中核となる企業や機能が存在していることが重要であると考えられる。中核機能という軸が全体を調整する役割を果たし、川下企業からの受注を獲得しやすい状況を生むと考えられる。以下では、こうした中核となる企業や機能を中心に、企業が連携している事例を紹介する。

大阪市に本社を置く由良産商株式会社は、航空機部品の完成品を一貫生産する体制を目指し、大手精密機器メーカーの協力を得て、石川県で同様の取り組みを目指していた企業と連携した4社のコア企業を中心に、東北から九州に全国に点在する優良な機械加工の中小企業とのネットワークを形成し、共同で航空機部品を供給するワンストップサービス体制を立ち上げた。

由良産商株式会社はこの取組の中核企業として、〔1〕契約の窓口、〔2〕エンジニアリング(受注内容の工程分解、メンバー企業への工事表作成等)〔3〕品質管理、〔4〕納期管理、〔5〕非破壊検査を担い、川下企業が求めるJIT(Just in Time)、KIT(キット化納入)に対応している。由良産商株式会社が中核企業としての役割を果たすことで、この取組では、最適LOT生産の実現、材料の一括購入、間接費の削減、物流費の削減、在庫圧縮によるコストダウンでの受注競争力アップ及び加工企業群が製造のみに集中できる体制が構築されている。さらに、川下企業側は、調達コストの削減、低コスト安定調達、KIT/JITによるリードタイム短縮等の受注メリットを享受している。

また、平成25年には、コア企業の4社がグループ企業間でのイコール・パートナーシップを維持するために、コンサルティング機能を担う法人「JAPAN AERO NETWORK株式会社」を設立し、大手精密機器メーカーのOBを招き入れ、グループの戦略・方針を立案、決定している。こうした活動を通じ、参画企業の技術力・組織力の向上及び川下メーカーとの調整機能等を強化した結果、平成25年12月には大手メーカーと完成品部品の長期供給契約締結を実現した。

京都府精華町に本社を置くゼネラルプロダクション株式会社は、精密機械部品の製造・販売を行っている。高度な加工技術を持つ中堅・中小企業、特に単工程(鋳造、鍛造、加工、熱処理、表面処理、プレス、成形、金型等)で日本、若しくは世界でトップレベルの位置にある会社をまとめ、工程間の管理をしながら製造し、最高品質の部品やユニットを世界中に販売することを目標としている。同社は株式会社タカコの石崎社長が中心となって設立したが、設立の背景には、各社が単工程に特化しているために、海外メーカーが発注しづらい状況となっていることに問題を感じたことにあった。こうした問題意識から、同社が中核会社として受注の統括を行い、川下企業の受注を引き受けている。そして、受注アイテム別に約150社の中からサプライヤーを選定し、工程設計を行い、材料調達から鍛造・鋳造、加工、熱処理、研磨、表面処理、検査といった品質・工程管理等を行い完成品の納品をしている。こうした活動の結果、平成24年には、大手自動車会社の一次サプライヤーに認定され、Tier1として部品を生産・納入することを実現した。

京都府にある京都試作ネットは、京都府南部の機械金属関連の29社の中小企業で構成された、部品加工から装置開発まで「試作に特化したソリューション提供」を行っている専門サイトである。

参加する企業各社が、「切削」、「プレス板金」、「樹脂加工」、「表面処理」等のコア技術を持っており、企業同士のネットワークを形成することで、単独の企業では不可能な複数工程を実現し、難度の高い試作の依頼も引き受けている。こうした部品加工から装置開発まで一貫した体制整備を行ったことで、現在では、全国から月100件程度の問い合わせがあり、そのうち単工程での試作を含め、2~3割程度の受注に至っている。

顧客からの試作依頼はホームページを通じて行われる仕組みが構築されており、2時間以内に見積りを返し、顧客の製品開発を効率化することに注力しており、「コスト」ではなく、開発段階で最も重要視される「スピード」を最優先としている。なお、参加企業自らがビジネスを積極的に取りに行くという意識を維持・向上するとともにメンバー企業間の連携を促進するため、輪番制で事務局機能を担っている。また、ブランド化戦略の一環として、「京都」に拘り、京都を一大「試作加工集積地」にすることを目標としている。

京都市にある株式会社CAPABLEは、半導体封止プロセス用金型を製造できる全国の精密金型加工事業者約50社と連携し、世界の半導体メーカーや半導体部品メーカーからの受注を拡大している。半導体封止プロセス用金型は、ITバブル崩壊後、高品質なものについては高価格化、納期の長期化が進む一方で、低価格、短納期のコピー金型メーカーが台頭したが、品質面での問題があった。もともと大手商社のIT部門から半導体装置メーカーの社長を務めた経験のある同社の河原社長は、日本の精密金型の新たなビジネスモデルを構築するため、同社がマーケティングやユーザーのニーズの把握を行い、受注した際には、設計や連携する精密金型メーカーに対してその加工技術レベルに応じて適したパーツの加工指示を出し、最終的に同社での検査・品質保証を経て、納品し、代金回収まで行うことで、市場のニーズに則した高品質、適正価格、短納期を実現する仕組みを構築した。この仕組みにより、参加する金型メーカーは、製造に特化することが出来るとともに、他の受注とのバランスを保ちながら新規のビジネスを手がけることが可能となる。設立3年目の現在は、半導体封止プロセス用金型を中心にビジネス展開を行い、年間4億円程度の売上が上がっているが、将来的には自動車・産業機械の研究開発型の金型分野への進出を目指している。

コラム2-1-1

全国イノベーション調査から見る

我が国のイノベーション

本コラムにおいては、民間企業のイノベーション活動の実態や動向を把握する目的で、文部科学省が実施している「第3回全国イノベーション調査」に基づき、我が国のイノベーションの実態を国際比較も含めて概観したい。

まず、本調査におけるイノベーションの定義について、イノベーションという言葉の意味する内容の歴史的な変遷を踏まえて概説する。

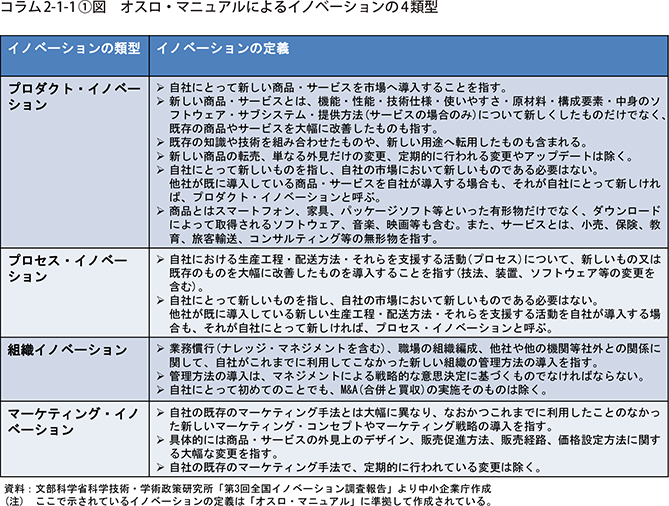

イノベーションの概念が生まれたのは1912年に遡る。オーストリアの経済学者J.シュンペーターにより提唱され、イノベーションとは“既成の概念を覆すような新規の技術や材料、生産手段、産業や組織の再編等によってもたらされる革新”と定義された。この定義からも分かるように、イノベーションとは広い概念であり、一般には新しい技術の発明を指す言葉であると誤解されているが、それだけでなく新しいアイデアから価値を創造し、社会に変化をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革を意味する。こうしたイノベーションの意味するところは、現在、経済成長に不可欠なイノベーションという概念について整理する必要性、また、グローバルにイノベーションに関する調査を行う必要性から、経済協力開発機構(OECD)12が中心となってオスロ・マニュアルをまとめている。オスロ・マニュアルの初版が発行された1992年当初は、製造業を中心とした技術に関するイノベーションについて議論がなされていたが、現在では、サービス業を含む非製造業におけるイノベーションの重要性が認識され、非技術的なイノベーションも加えた、四つのイノベーション(プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーション、組織イノベーション、マーケティング・イノベーション)が定義されている。

それぞれの意味するものは、新製品・サービスの市場への導入をプロダクト・イノベーション、製品・サービスを生産・配送する新しい方法の導入をプロセス・イノベーション、業務慣行・職場組織・対外関係に関する新しい方法の導入を組織イノベーション、製品の外見を新しくすることや販促/販路/価格設定に関する新しい方法の導入をマーケティング・イノベーションとしている(詳細についてはコラム2-1-1〔1〕図を参照)。

12 OECDは「Organisation for Economic Co-operation and Development」の略で、本部をフランスのパリに置く、先進国間での先進国間の自由な意見交換・情報交換を通じて、1)経済成長、2)貿易自由化、3)途上国支援に貢献することを目的とした組織のこと。

こうした、イノベーションの定義に基づき、現在では世界約80ヶ国・地域で、オスロ・マニュアルに準拠したイノベーションに関するデータの収集が行われており、日本においては、全国イノベーション調査がそうした役割を担っている。以下では、2013年に行われた第3回全国イノベーション調査に基づき、我が国のイノベーションの実態を概観する。

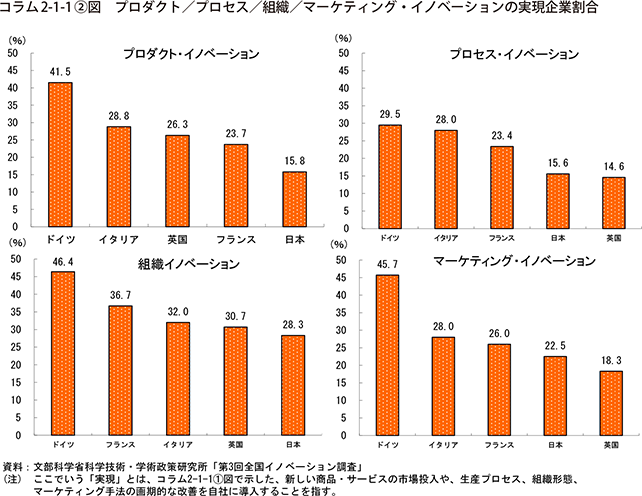

コラム2-1-1〔2〕図は、欧州諸国のイノベーションの状況を上記の4類型に基づき、その実現企業の割合を比較したものである。プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーション、組織イノベーション、マーケティング・イノベーションのいずれを見ても、我が国のイノベーション実現の割合は低くなっていることが分かる13。

13 ここでいう「イノベーションの実現」とは、コラム2-1-1〔1〕図で示した新しい商品・サービスの市場投入や、生産プロセスや組織形態、マーケティング手法の画期的な改善を自社に導入することを指す。

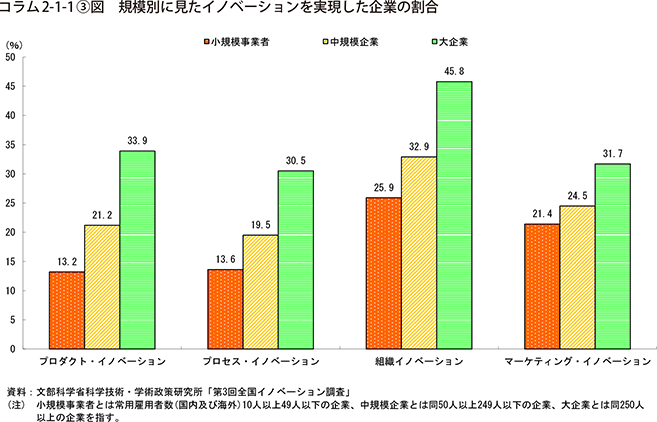

コラム2-1-1〔3〕図は、我が国のイノベーションの実現状況を、企業規模別に見たものである。企業の規模ごとにイノベーションを実現した企業の割合に顕著な違いが見え、大企業から中規模企業、中規模企業から小規模事業者と規模が小さくなるに従い低くなっている。こうした傾向は、イノベーションの四つの類型のいずれにおいても見て取れる。

こうした状況を踏まえて、イノベーションの実現に向けた阻害要因を、「イノベーションの実現に向けた活動を実施する段階」、「活動を実施してから実現する段階」の二つの段階に分けて、企業規模別に見ていく。

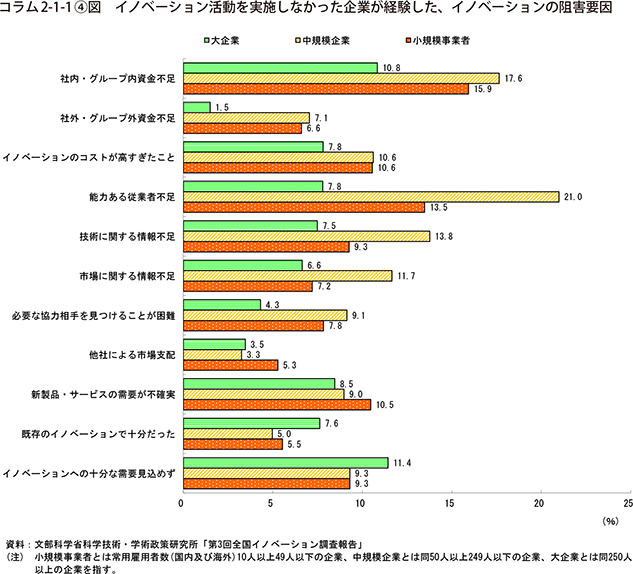

まず、イノベーション活動を実施しない企業が経験した阻害要因について、コラム2-1-1〔4〕図から見ていく。大企業においては、「イノベーションの十分な需要見込めず」といった市場環境に基づく経営判断としてイノベーションを実施していない理由が最も高く、また、「社内・グループ内資金不足」が続く。次に、中規模企業や小規模事業者においては、全体として、阻害要因としての回答割合が高くなっており、また、中規模企業では「能力ある従業者不足」、小規模企業では「社内・グループ内資金不足」といった、経営資源の不足に関する要因が高い割合となっていることが分かる。

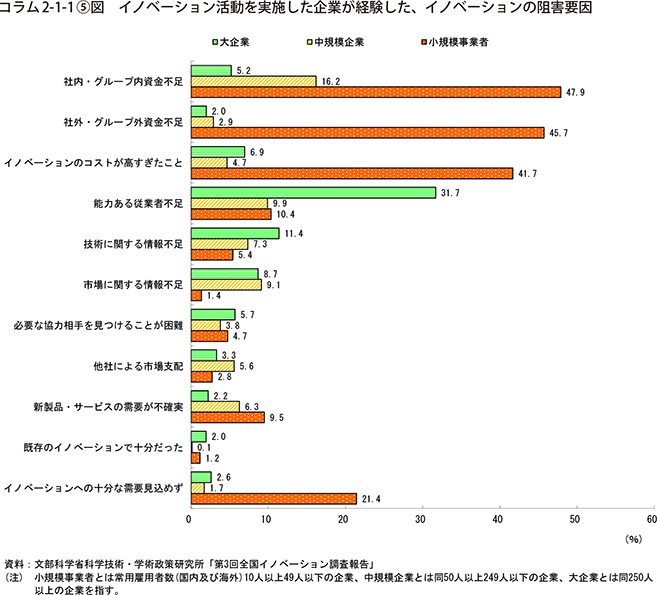

次に、イノベーション活動を実施した企業が、実現に至るまでの阻害要因について見ていく(コラム2-1-1〔5〕図)。大企業においては、「能力ある従業者不足」が突出して高く、一般的には大企業は優秀な人材を確保・育成しているイメージがあるものの、実際には、時代の最先端の技術等を扱いイノベーションを担う人材等に課題を抱えていることが分かる。他方で、中規模企業においては、「社内・グループ内資金不足」が最も高く、次いで、「能力ある従業者不足」となっている。最後に、小規模事業者については、「社内・グループ内資金不足」や「社外・グループ外資金不足」、「イノベーションのコストが高すぎること」といった、資金に関する項目が顕著に高いことが分かる。この点に関しては、オスロ・マニュアル内の中小企業のイノベーションに関して、「金融」が大きな課題であるという記載があるように、中小企業、特に、小規模事業者のイノベーションの活発化に向けた資金調達の重要性が浮き彫りになった。

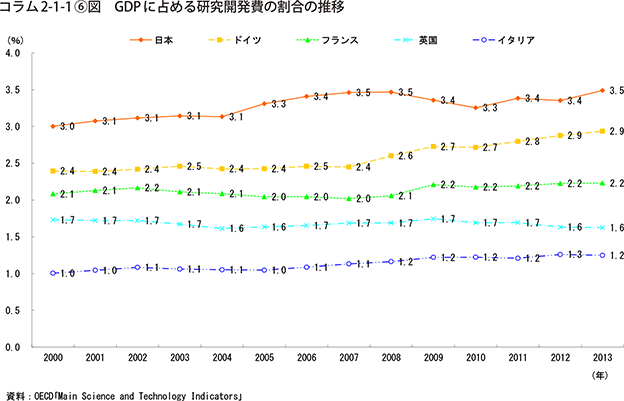

では、イノベーションと関係性の高い、研究開発に投じる資金として、我が国の研究開発費の実態を以下で見ていく。コラム2-1-1〔6〕図から、我が国のGDPに占める研究開発費の割合の推移を国際比較すると、欧州諸国に比べて我が国ではGDPに占める研究開発費が高い水準で推移していることが明確に分かる。

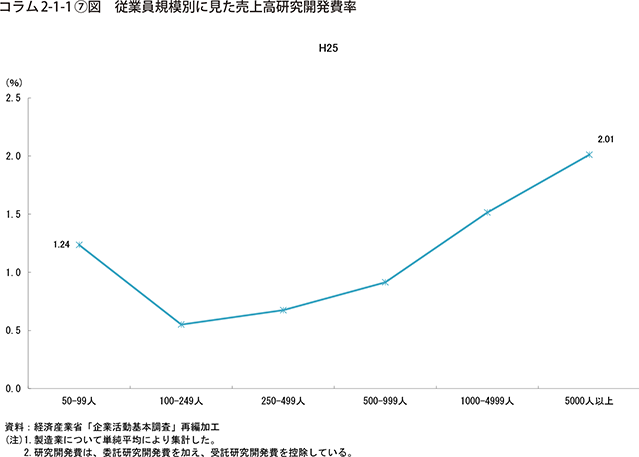

しかしながら、コラム2-1-1〔7〕図から従業員規模別の売上高研究開発費を見ると、規模が大きくなるにつれて売上高に占める研究開発費の割合が高くなっていることが分かり、我が国の研究開発は規模の大きな企業が担っているという様子がうかがえる。

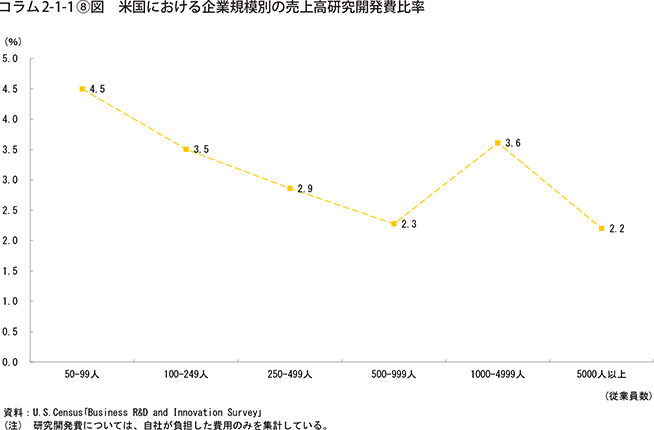

他方で、海外に目を向け、アメリカの企業規模別の売上高研究開発費率を見てみると(コラム2-1-1〔8〕図)、むしろ規模の小さな企業ほど売上高研究開発費率は高く、規模が大きくなるについてその割合は低くなっており、我が国とは異なり、規模の小さな企業が研究開発を積極的に行っている現状が明らかになった。

このように、我が国における研究開発を伝統的に担っているのは、規模の大きな企業であり、中小企業、特に、小規模事業者は経営資源、とりわけ資金面で大きな課題を抱え、イノベーションが十分に行えていない実態を見てきた。昨今では、本章の冒頭で見てきたように、製造業を中心に、規模の大きな企業から安定的な受注を受けて事業を行うといった、中小企業・小規模事業者の産業構造が変化しつつあり、そうした庇護に預かっていた中小企業・小規模事業者が自らの足で立ち、主体的な研究開発を行う必要性が出てきている。今後、こうした動向を後押しするとともに、我が国のイノベーションを活発化するためには、志ある中小企業・小規模事業者(ベンチャー企業も含む)において十分な経営資源の利活用が可能な環境を整備することが重要と考えられる。

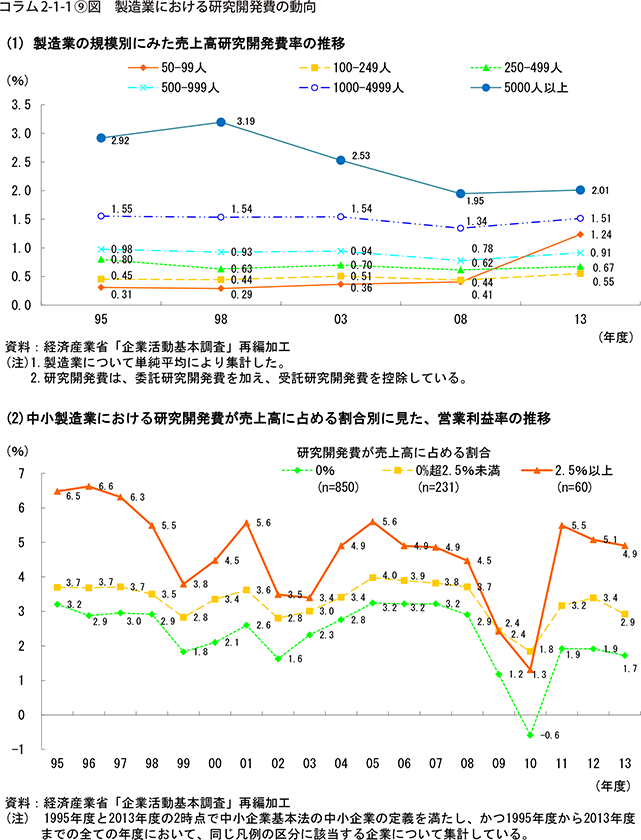

コラム2-1-1〔9〕図(1)は、製造業の従業員規模別に見た売上高に占める研究開発の割合を示したものである。企業規模が大きくなるほど、研究開発費の売上高に占める割合が上昇していることが分かる。また、経年での変化を見ると、従業員数が5,000人以上の企業においては、売上高に占める研究開発費は減少傾向にある一方で、従業員50人以上99人以下の規模の小さな企業においては、その比率が徐々に上昇していることが分かる。我が国の産業構造が変化する中で、中小企業・小規模事業者にも主体的に研究開発に取り組むようになり、研究開発費を投じるようになってきている様子がうかがえる。

また、コラム2-1-1〔9〕図(2)は、中小製造業における売上高が研究開発費に占める割合と営業利益率の推移を見たものである。リーマン・ショック付近での特異的な動きはあるものの、総じて、売上高に占める研究開発費率が高い企業ほど、営業利益率も高い水準で推移しており、中小企業の研究開発活動が営業利益率の向上に好影響を与えていることが分かる。