第1章 中小企業・小規模事業者のイノベーションと販路開拓

第1部で見てきたとおり、経済のグローバル化、人口減少等といった、我が国における中長期的な経済・社会構造の変化の中で、我が国の中小企業・小規模事業者の経営環境は、ますます厳しいものとなっている。こうした構造的な変化の下で、中小企業・小規模事業者の取引構造も変化しており、中小企業・小規模事業者は市場に直接向き合う必要性が拡大しつつある。本章では、こうした中小企業・小規模事業者が直面する状況や事業者が抱える課題を確認しつつ、その課題を解決する方策としてのイノベーションや販路開拓の取組について分析していく。

第1節 大企業と中小企業の取引構造の変容

第1部第3章第1節において、中小企業の中で収益力の差が広がっており、高収益の中小企業では高収益の大企業と同程度の収益率を実現している一方で、低収益の中小企業における収益悪化が、中小企業全体の収益を下押ししていることを確認してきた。こうした現象の背後にある構造的要因として、大企業と中小企業・小規模事業者の間の取引構造の変容があるものと考えられる。

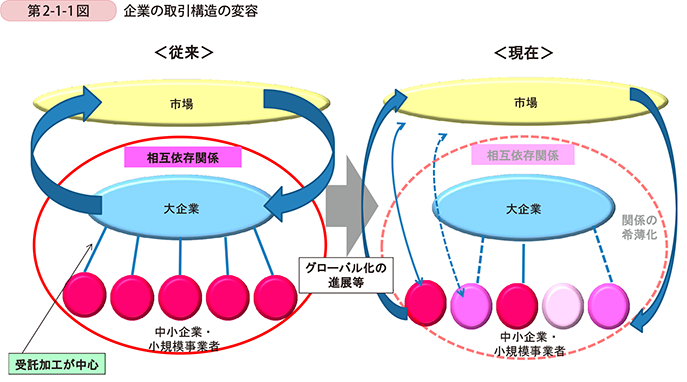

ここで、製造業における大企業と中小企業・小規模事業者の取引関係を考えてみると、従来から、大企業と中小企業・小規模事業者との間は、「系列」構造に代表される下請取引構造が存在し、大企業の下請を行う中小企業・小規模事業者は、単工程の受託加工を中心とした生産活動を行っていた。そして、このような強固な産業構造に組み込まれた中小企業・小規模事業者は、発注スペックに従い納期とコストを遵守して加工するというビジネスモデルの中で、技術やノウハウを磨いてきた。また、こうした企業には、独自の営業活動が不要で、広告宣伝等の販売促進活動に経営資源を注力しなくてもよいといったメリットがあった1。しかし、グローバル化の進展、不況の長期化等を背景とした、大企業の海外生産移転の進展、業績悪化等により、大企業側から見て強固な下請構造を維持していくメリットや体力が失われ、下請企業から見ても下請であるメリットは失われてきた2。この結果、大企業と中小企業・小規模事業者の間の取引関係が希薄化していったと考えられる(第2-1-1図)。

1 詳細の分析については、中小企業白書(2003年版)を参照。

2 詳細の分析については、中小企業白書(2003年版、2005年版)を参照。

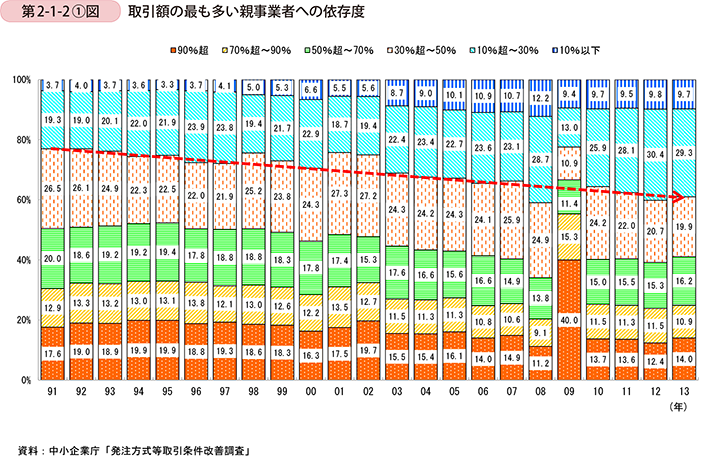

第2-1-2〔1〕図は、下請関係にある取引に関して、委託した事業者を親事業者、受託した事業者を下請事業者とし3、下請事業者における取引額が最も大きい親事業者への売上の依存度を示したものである。リーマン・ショック発生直後の2009年には、取引額の最も大きい親事業者への依存度が一時的に急上昇しているものの、1991年に依存度が30%を超えている中小企業・小規模事業者は77.0%であったが、2013年には61.0%に減少している。

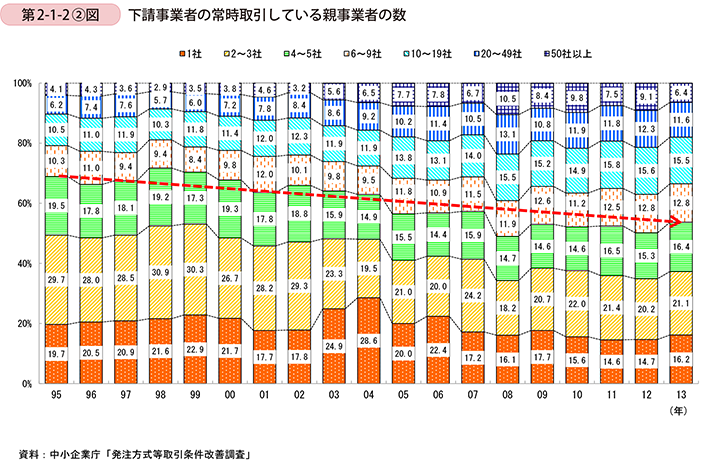

また、第2-1-2〔2〕図は、下請事業者が常時取引をしている親事業者数の推移を見たものである。1995年には親事業者の数が5社以内であった中小企業・小規模事業者は68.9%となっているが、2013年には53.7%となっている。

以上から、下請企業が常時取引している親事業者の数は増加傾向にあり、また、取引額の最も大きい親事業所への依存率は低下傾向にあり、企業間の取引関係は、少数の取引先に密接に依存したものから、多数の取引先との多面的な取引関係へと緩やかに変化している。その結果、従来の固定的な取引関係が、緩やかになってきているといえよう。

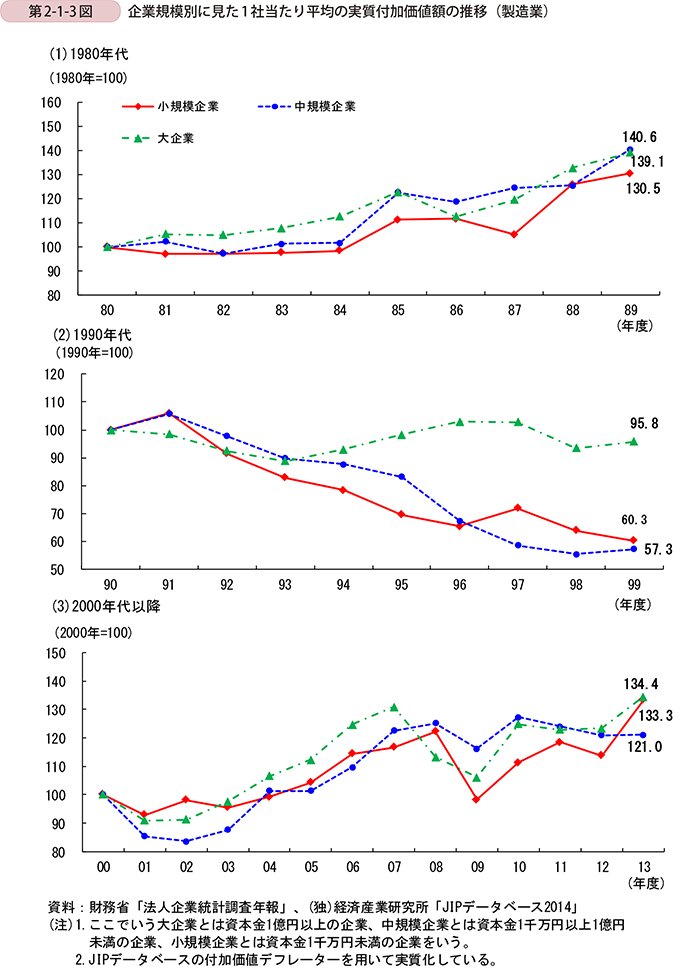

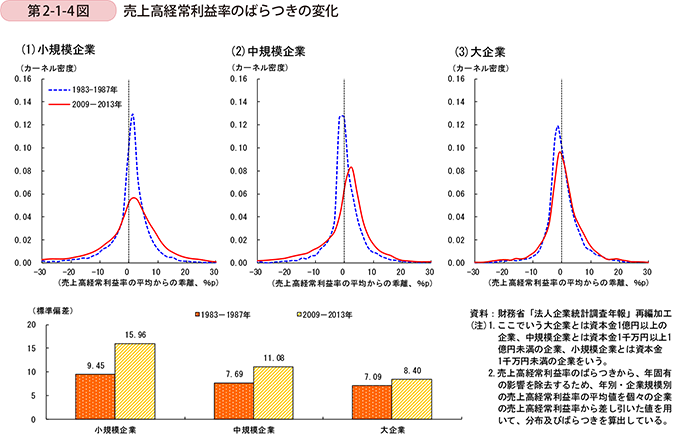

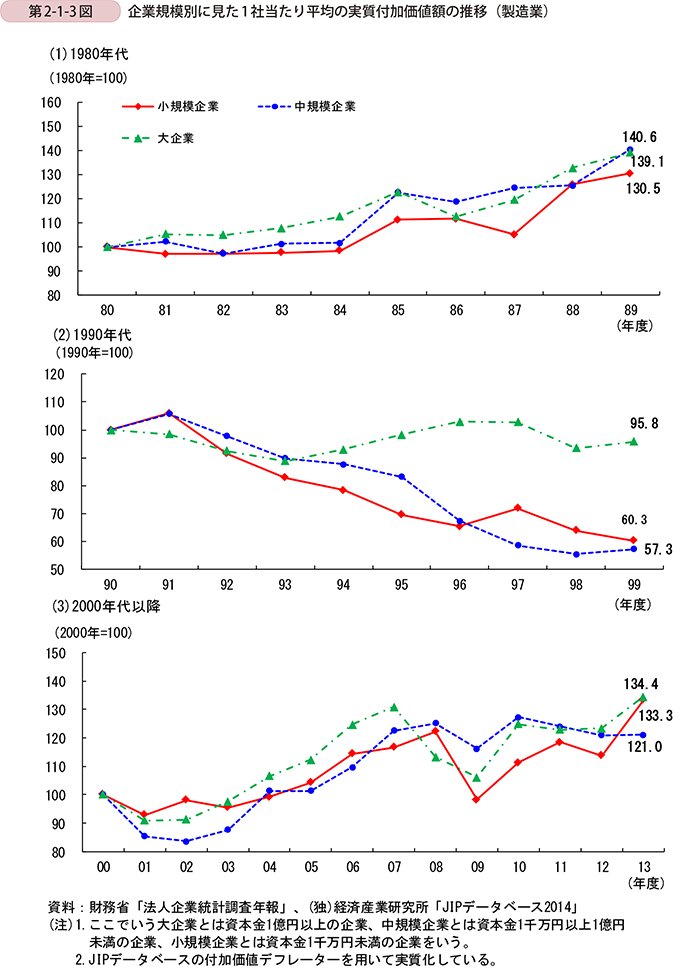

また、こうした取引構造の変容により、大企業と中小企業の成長の仕方にも大きな変化が見られた。第2-1-3図は、大企業と中小企業の実質付加価値額の指数の推移を示したものである。これを見ると、1980年代は下請構造の下、大企業とともに中小企業も成長していたが、1990年代に入り、大企業と中小企業の間の取引関係の希薄化が進む中、大企業が底堅く推移する一方で、中小企業は大きくマイナス成長となったが、2000年代以降は、再び大企業、中小企業ともに成長している。ただし、第1部第3章で確認したとおり、1980年代と2000年代以降とでは大企業と中小企業の状況が大きく異なっている。1980年代の中小企業は大企業の下請として存在しており、市場の不確実性に晒される機会が少なかったため、全体の収益率のばらつきも小さかった。これに対して、2000年代以降の中小企業は、大企業との取引関係の希薄化が進んだため、市場と直接向き合わなくてはならない状況にあり、市場の不確実性の下、高い収益率を実現する企業とそうでない企業の収益率の差が拡大し、特に小規模になるほど企業全体の収益率のばらつきも大きくなっている(第2-1-4図)。

以上で見てきたとおり、中小企業間における収益力の差の広がりの背景には、下請取引構造の変容があり、これによってもたらされた大企業との取引関係の希薄化によって、中小企業・小規模事業者は市場と直接向き合い、自ら市場から需要を獲得しなければならない状況となり、市場からの需要の獲得に成功した企業とそうでない企業との間で収益力の差が生まれているものと考えられる。このような新しい環境の中で、中小企業・小規模事業者に求められるイノベーションや販路開拓の在り方が変わり、さらにはそれを担う人材に求められるものが、質・量ともに変わってきていると考えられる。

以降では、上記の問題意識に基づき、中小企業・小規模事業者自らが市場と向き合う中で、いかにして市場から需要を獲得し、収益力を高め、成長発展につなげていくかについての具体的方策を示すため、〔1〕需要志向に応じたイノベーションの実現、〔2〕市場のニーズを踏まえた販路開拓、〔3〕中核的な役割を果たす人材が不足している問題を中心として、分析を行っていくこととする。

事例2-1-1. 株式会社TOP

厳しいグローバル競争に翻弄され、苦難の中で大手電機メーカーの子会社から自立し、起死回生を成し遂げた企業

福井県越前市の株式会社TOP(従業員380人、資本金1,800万円)は、自動車向け、家電向けの小型モーターの製造を主力としている企業である。

同社の前身は、大手電機メーカーが100%出資する子会社であり、家電用・自動車電装用モーター等を生産してきたが、中国製品との競合や取引先メーカーの海外シフトが重なって業績が悪化。これを受け親会社は、2003年に当該子会社の清算を決断した。しかし、当時、当該子会社の社員だった山本惠一代表取締役社長には、「自社でこれまで培ってきたモーター製造技術は今後も必ず必要となるため、国内家電メーカーの調達の受け皿を担いたい」という思いがあり、そして何よりも、会社清算時点における従業員数は600人を超えており、「地域の雇用を支えなければならない」という強い思いがあった。こうした思いから、山本社長を含む当時の社員3人が資金を持ち寄り、当該子会社の事業を引き継ぐ形で、同年に新会社の株式会社TOPを設立した。なお、社名は、当該子会社が立地していた武生(現在の越前市になる前は武生市であった)の地にモノづくりを残す決意を込め、“Takefu Original Production”から名付けられている。

設立後も当面は部品仕入から製品納入まで元親会社の協力を得る形で事業を行ってきたが、いずれは自前による開発や営業体制を整えることで、元親会社からの脱却ができなければ自社に活路はないという強い危機感を抱いていた。実際に、元々親会社の下請として生産を行っていればよかったため、自らが積極的に営業や開発を行う気風は薄く、新規取引先の開拓への対応は難しく、あてがあるわけでもなかった。同社の転機は、2年後の2005年に、新事業展開の必要性から開発部隊を同社に新設した時期に訪れた。自動壁紙糊付機のメーカーから機械の軽量化の相談を受け、自社のモーター製造技術を活かし、当時重量にして100キロを超えていた機械を約28キロまで軽量化することに成功、この開発をきっかけに様々な分野の開発に乗り出した。

同社の開発の中でも新事業展開の鍵となったのが、電気自動車用モーターの開発である。大手自動車メーカーの依頼により、電気自動車用モーターを数年がかりで開発した。そのモーターを搭載した電気自動車は2008年の洞爺湖サミットでも披露され、注目を集めた。これで軌道に乗ったかと思われた矢先、リーマン・ショックによって電気・自動車産業は大きく生産を縮小したため、同社も会社存続の危機に陥ったが、大手自動車メーカーから今度はハイブリッドモーターの開発の依頼が舞い込み対応したところ、当該モーターを搭載した自動車は予想以上のヒット商品となり、苦境を乗り越えた。

こうして、独自の開発部隊を持ち、新事業展開に取り組んだ結果、自動車向けモーターへと事業領域が広がり、現在では自動車向けモーターは8割を占めている。また、独自商品は売上の半分を占めるまでになっており、自立の道を歩んでいる。2013年には、設立10年ということもあり、将来に向けた発信ができないかと模索し、他社と共同で小型電気自動車の開発をし、その成果としてコンセプトカーを東京モーターショー2013に出展している。山本社長は、「東京モーターショーでの出展の反響は大きく、これまで取引がなかった企業からも問合せを受けるようになった。また、モーター製造という部品屋としてだけでなく、モーターを応用したアイデア提供も可能な複合的なデバイスメーカとして社会からの見方も変わってきたように思う。」と語った。

事例2-1-2. 日伸工業株式会社

ブラウン管テレビと時代を共にしてきた下請企業から自立し、グローバル企業へと躍進した企業

滋賀県大津市にある日伸工業株式会社(従業員430人、資本金9,000万円)は、自動車関連部品の加工を中心に行う企業である。

同社は、元々、ブラウン管テレビ用部品の製造を主力としていた企業であり、最盛期には売上の約9割をブラウン管用部品関連が占めていた。しかし、世界的なブラウン管テレビの需要減少に伴い、同社も薄型テレビ用部品の製造に関わったものの、他社との厳しい競争もあり、2010年にはテレビ関連事業から撤退している。

同社の事業形態は元々、電機メーカーが製造するブラウン管テレビの一部の部品を、メーカーの指導を受けながら製造するというものであったため、自ら新たな事業を開拓していくという意識は薄かったが、ブラウン管テレビの製造停止が予測できた時期から、自社の売上の大部分が近い将来消失するという危機意識が芽生え、新たな事業分野への開発に着手し始めるようになった。こうした動きが奏功し、現在ではハイブリッド車用の電池部品やABS4、エアバック等の部品を中心とした自動車関連の売上を大きく伸ばしている。

しかし、同社が自動車分野に参入し、売上を伸ばすことができたのは、同社の技術力に加えて、同社の持つグローバルなネットワーク力があったからである。同社は、国内電機メーカーの海外進出に合わせて世界各地に拠点を置いており、現地で生産を行ってきた基盤があった。同じく海外に拠点を置く自動車メーカーは、各国の規制から現地での調達を高めることを求められていたことから、現地での部品調達が可能な同社に白羽の矢が立ち、自動車業界に参入できたという経緯がある。また、海外における顧客からの評価が、国内での新規の相談や取引につながっていることもあるという。こうした同社の技術力、ネットワーク力から、2014年には海外大手自動車部品メーカーからの受注をはじめ、直近におけるABS等のブレーキ分野では、同社が世界シェアの20%を占めるまでに至っている。

今後について、清水貴之代表取締役社長は、「自動車関連事業の売上を更に伸ばし、ハイブリッド自動車・電気自動車向けの電池部品やブレーキ関連部品を中心に世界シェアを更に高めていくことを考えており、そのために、部品別、国別の取引状況を『戦略マップ化』し、拡大できるマーケットを探っているところである。」と語る。さらに、「現在、世界各地で展開している拠点が、それぞれ個別にノウハウを持っているケースもあり、これを全社で集約し、共有していく必要があると考えている。現在、この取組を実行中であり、これにより更に強固な営業、開発体制が構築できる。」と力強く語った。

4 Antilock Blake Systemの略。急ブレーキや滑りやすい道路におけるブレーキ操作において、車輪のロックによる滑走発生を低減する装置をいう。