4 就業構造の変化の背景にある構造的要因

前節から、製造業では、繊維、その他の製造業、電気機械が全体の減少に大きく寄与しており、サービス業では、医療・福祉、対事業所サービス、飲食・宿泊の従業者数の増加が全体の増加に大きく寄与していることが分かったが、以降ではこうした業種の就業者数の増減の背景にある構造的要因を探るとともに、そこから見える地域ごとの特徴について見ていくこととする。

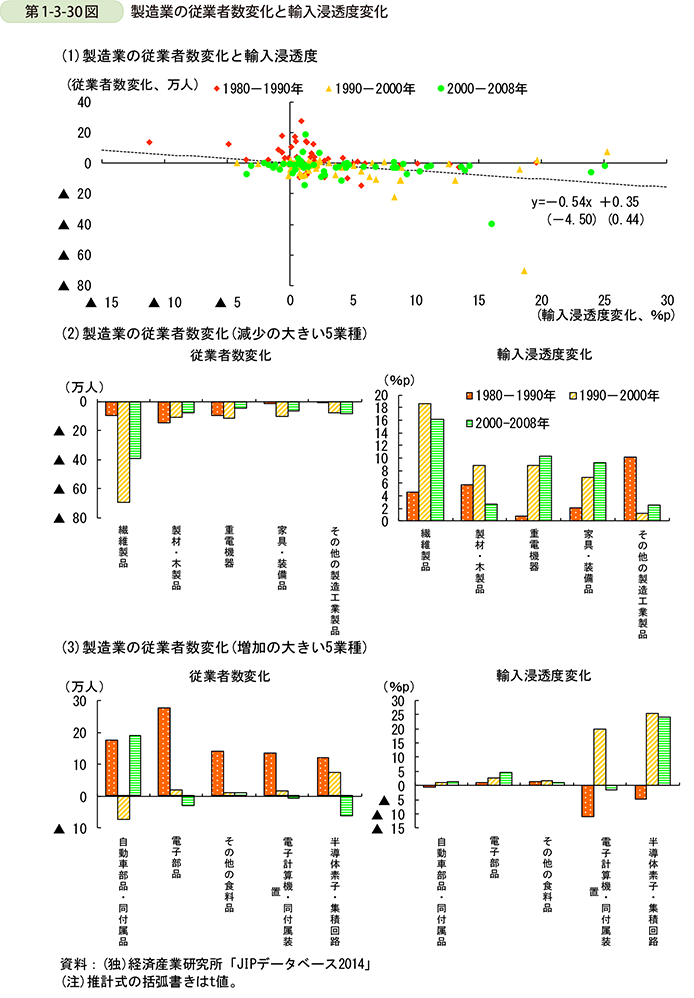

まず、地域における製造業の就業者数の減少の背景の一つとして、グローバル化の影響があるものと考えられる。製造業の就業者数の変化と輸入浸透度(国内に供給されている製品のうち輸入品の占める割合)との関係を見ると、輸入浸透度が高いほど従業者数の減少が大きい傾向にあることが分かり、1980年代と比べて1990年代、2000年代では輸入浸透度が高まり、従業者数が減少している様子が見て取れる(第1-3-30図)。

また、従業者数の減少の大きい5業種を見ると、繊維製品、製材・木製品(その他の製造業に分類)、重電機器(電気機械に分類)、家具・装備品(その他の製造業に分類)、その他の製造工業製品(その他の製造業に分類)となっており、特に繊維製品においては輸入浸透度の高まりとともに従業者数が減少している傾向が顕著に見て取れる。また、製材・木製品、重電機器、家具・装備品においても輸入浸透度が相当程度上昇していることが分かる。

これに対して従業者数の増加が大きい5業種を見ると、自動車部品・同付属品(輸送機械に分類)、電子部品(電気機械に分類)、その他の食料品(食料品に分類)、電子計算機・同付属装置(電気機械に分類)、半導体素子・集積回路(電気機械に分類)となっているが、とりわけ自動車部品・同付属品、その他の食料品では輸入浸透度の高まりはほとんど見られない。他方、電子計算機・同付属装置、半導体素子・集積回路では輸入浸透度に顕著な高まりが見られる。

第1-3-28、30図から、どの地域においても生じている繊維とその他製造業の就業者数の減少は、グローバル化による輸入浸透度の高まりと関係がある可能性が高いといえる。また、広域から需要を獲得することで大きく生産を増加させている電気機械と輸送機械を比較すると、電気機械では輸入浸透度に高まりが見られ、全体として従業者数が減少しているのに対し、輸送機械では輸入浸透度の高まりが見られず、従業者数も2000年代では増加していることから、広域から需要を獲得している業種の雇用についても、輸入浸透度が重要であることを示唆しているといえる。

次に、サービス業の従業者数の変化の要因及び地域の特徴について、サービス業の従業者数変化で寄与の大きい3業種(医療・福祉、対事業所サービス、飲食・宿泊)に着目して見ていく。サービス業の特徴として生産と消費の同時性という性質が指摘されており、この性質に基づけば、サービス業の活動はその土地に根差しているものによって規定されているとも言うことができる。したがって、以降の分析では、市区町村別のデータを用いてサービス業の活動の背後にある経済・社会構造の要因を探っていくこととする。

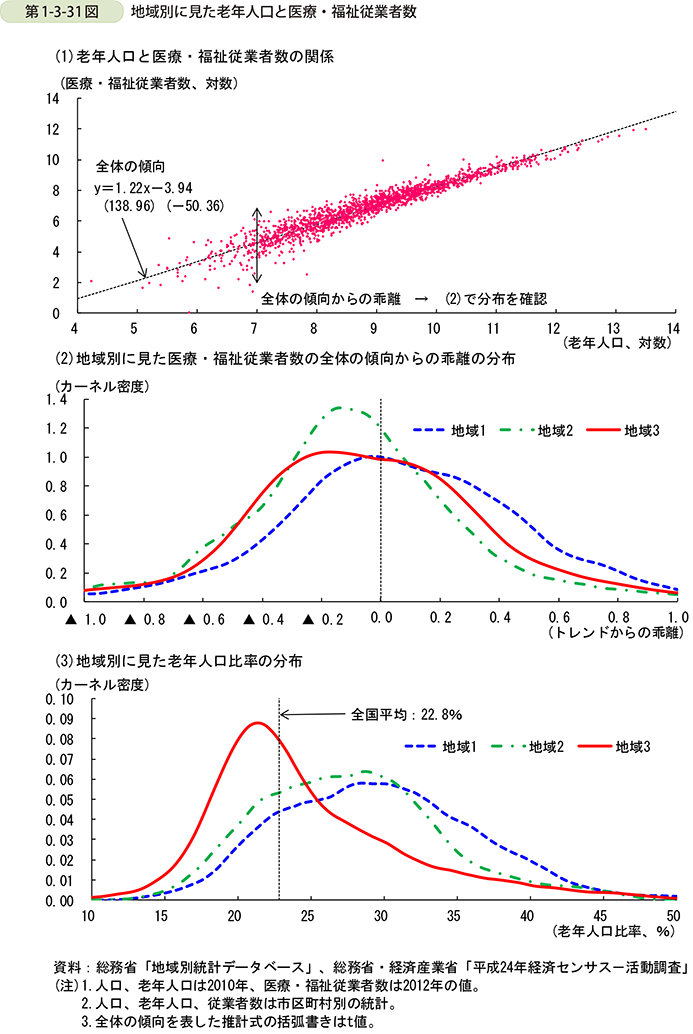

第一に、医療・福祉の従業者数について見ていく(第1-3-31図)。医療・福祉の従業者数が大きく増加している背景の一つとして、高齢化の進展があるものと考えられる。そこで、老年人口と医療・福祉従業者数の関係を見ると、老年人口が多い市区町村ほど医療・福祉従業者数が多いという関係にある。また、市区町村の老年人口の規模が小さくなるほど、全体の傾向からの乖離のばらつきが大きくなっているのが分かり、市区町村間で老年人口の規模に応じた医療・福祉従業者数に差が出ている。

こうした市区町村間における老年人口の規模に応じた医療・福祉従業者数の差には、地域ごとの特徴が表れているだろうか。全体の傾向からの乖離の分布11を地域別に見ると、全体の傾向よりも医療・福祉従業者数が多い市区町村は、地域1が最も多く、続いて地域3、地域2となっている。これに対して、全体の傾向よりも医療・福祉従業者数が少ない市区町村は、地域2が最も多く、続いて地域1、地域3となっている。また、地域1と地域3は全体の分布の形状が似ている。

続いて、地域別に老年人口比率の分布を見てみると、老年人口比率が全国平均よりも高い市区町村は、地域1が最も多く、続いて地域2、地域3となっている。他方、老年人口比率が全国平均よりも低い市区町村は、地域3が最も多く、続いて地域2、地域1となっている。また、地域3と比べて、地域1と地域2は全体の分布の形状が似ており、地域3よりも高齢化が進んでいる。

以上から、最も高齢化が進行している地域1では、医療・福祉従業者数も相対的に多くなっているのに対し、同じく高齢化が進行している地域2では、医療・福祉従業者数が相対的に少ない実態が明らかになったといえる。

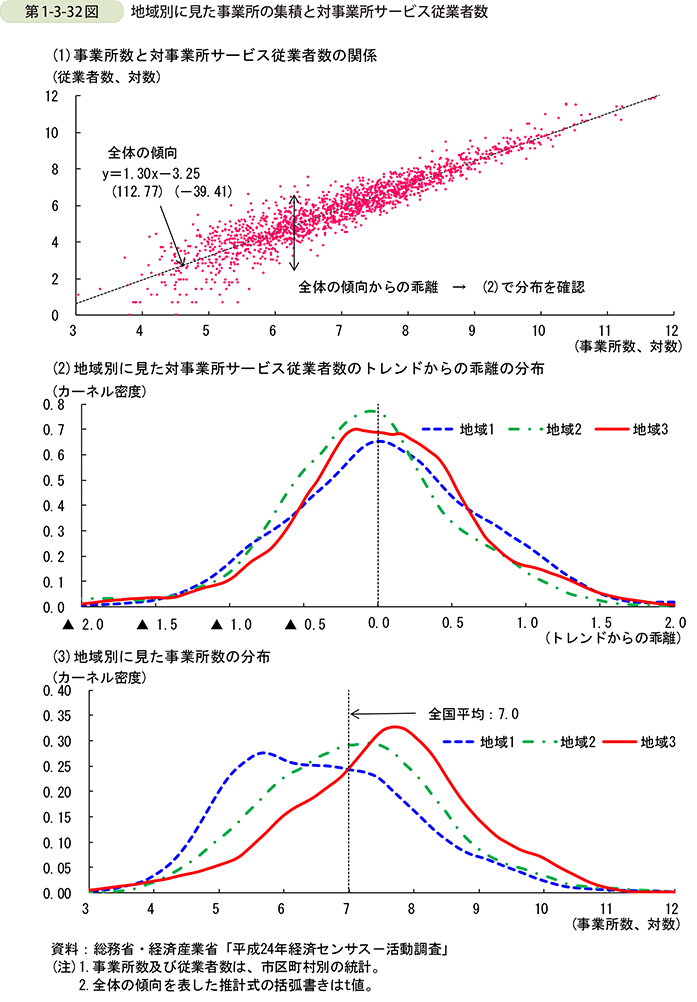

第二に、対事業所サービスの従業者数について見ていく(第1-3-32図)。対事業所サービス業の従業者数は、その事業の性質上、事業所の集積と関係が深いものと考えられる。そこで、市区町村ごとの事業所数と対事業所サービス業の従業者数の関係を見ると、全体の傾向として、事業所数が多くなるほど対事業所サービス業の従業者数も多く傾向があることが分かる。また、事業所の集積の規模が小さくなるほど、全体の傾向からの乖離のばらつきが大きくなっており、全体の傾向よりも従業者数が少ない市区町村が目立っている。

こうした市区町村間における事業所の集積の規模に応じた対事業所サービス従業者数の差には、地域ごとの特徴が表れているだろうか。全体の傾向からの乖離の分布を地域別に見ると、全体の傾向よりも対事業所サービス従業者数が多い市区町村は、地域1、地域3と比較して地域2で少なくなっている。これに対して、全体の傾向よりも対事業所サービス従業者数が少ない市区町村は、地域1、地域3と比較して地域2で多くなっている。また、地域3と比較して地域1ではばらつきが大きいといった特徴がある。

続いて、事業所の集積の規模の分布を地域ごとに見ると、事業所数が全国平均よりも多い市区町村は、地域3が最も多く、続いて地域2、地域1となっている一方、事業所数が全国平均よりも少ない市区町村は、地域1が最も多く、続いて地域2、地域3となっている。

以上から、地域1と地域3と比べて事業所の集積規模の分布が中間的である地域2においては、地域1と地域3と比べて事業所の集積に応じた対事業所サービス従業者数が相対的に少ない実態が明らかになったといえる。また、地域1では集積が一定規模以下の市区町村が多く、こうした市区町村では全体の傾向よりも従業者数が少ない傾向が目立つ。

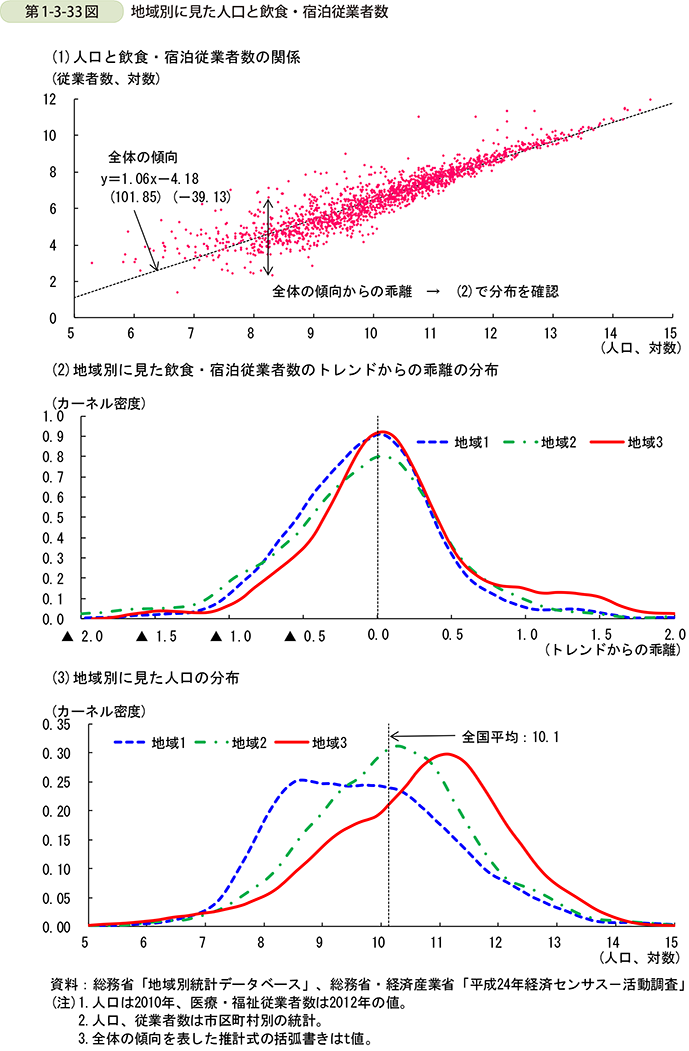

第三に、飲食・宿泊の従業者数について見ていく(第1-3-33図)。飲食サービスを始めとして、従業者数はその土地の人口と関係が深いものと考えられる。そこで、市区町村ごとの人口と飲食・宿泊の従業者数の関係を見ると、全体の傾向として、人口が多くなるほど飲食・宿泊の従業者数も多い傾向にあることが分かる。また、人口の規模が小さくなるほど、全体の傾向からの乖離のばらつきが大きくなっているとともに、全体の傾向よりも従業者数が多い市区町村が目立つ。これは、飲食・宿泊サービスは、その市区町村外の人の需要も満しているため、必ずしも人口の制約を受けていないことを示している。

こうした市区町村間における人口の規模に応じた飲食・宿泊従業者数の差には、地域ごとの特徴が表れているだろうか。全体の傾向からの乖離の分布を地域別に見ると、全体の傾向よりも飲食・宿泊従業者数が多い市区町村は、地域1、地域2と比較して地域3で多くなっており、特に一定以上の乖離がある市区町村が多くなっている。これに対して、全体の傾向よりも飲食・宿泊従業者数が少ない市区町村は、地域1、地域2と比較して地域3で少なくなっている。

続いて、人口の規模の分布を地域ごとに見ると、人口が全国平均よりも多い市区町村は、地域3が最も多く、続いて地域2、地域1となっている一方、人口が全国平均よりも少ない市区町村は、地域1が最も多く、続いて地域2、地域3となっている。

以上から、地域3では人口が多いのみならず、人口規模に応じた従業者数が全体の傾向よりも多い市区町村が多いことから、地域内のみならず地域外からの需要の獲得も盛んであることが推察される。

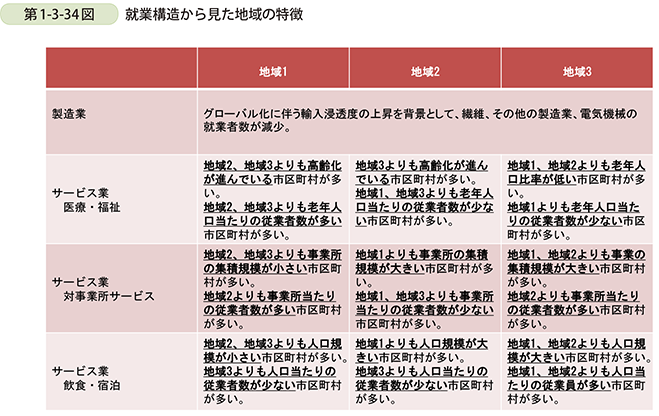

本節では、地域の就業構造の変化に影響を与えていると考えられる経済・社会構造の要因について探ってきた。製造業の就業者数の減少については、グローバル化に伴う輸入浸透度の上昇が関係していることを示し、非製造業の中でも大きく増加しているサービス業の就業者数については、地域の高齢化への対応、地域の事業所が求める需要への対応等を背景としていることが分かった(第1-3-34図)。

また、地域別の特徴を見てみると、製造業ではグローバル化に伴う輸入浸透度の上昇に関係した就業者数の減少が、地域に共通の現象として確認された。他方、地域性の強い産業であるサービス業では、高齢化の進展の中、地域1では医療・福祉従業者の数が相対的に多い一方、同程度に高齢化が進展している地域2では相対的に少ないことが分かった。また、事業所の集積に応じて発展する対事業所サービスについても、地域2は地域1、地域3と比べて事業所の集積規模に応じた対事業所サービス従業者数が少ない傾向にあることが分かった。また、飲食・宿泊では特に人口の多い市区町村が多い地域3において、域内及び域外の需要を盛んに取り込んでいることが分かった。