第2節 金利・為替・物価

本節では、中小企業・小規模事業者を取り巻く外部環境として、金利・為替・物価の動向について確認する。

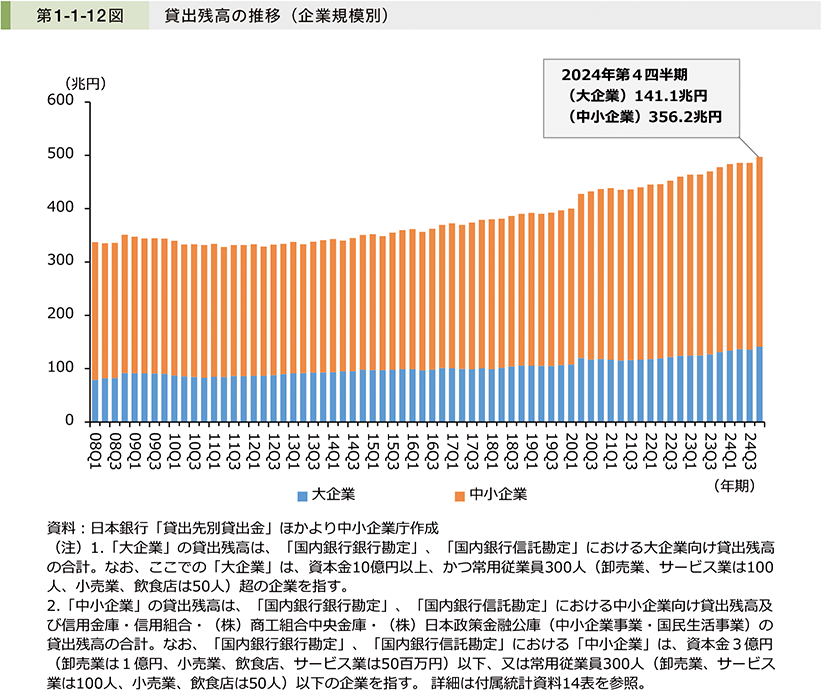

第1-1-12図は、企業規模別の貸出残高の推移を見たものである。「大企業」、「中小企業」向けの貸出残高は共に、昨年に続いて増加傾向にあることが見て取れる。

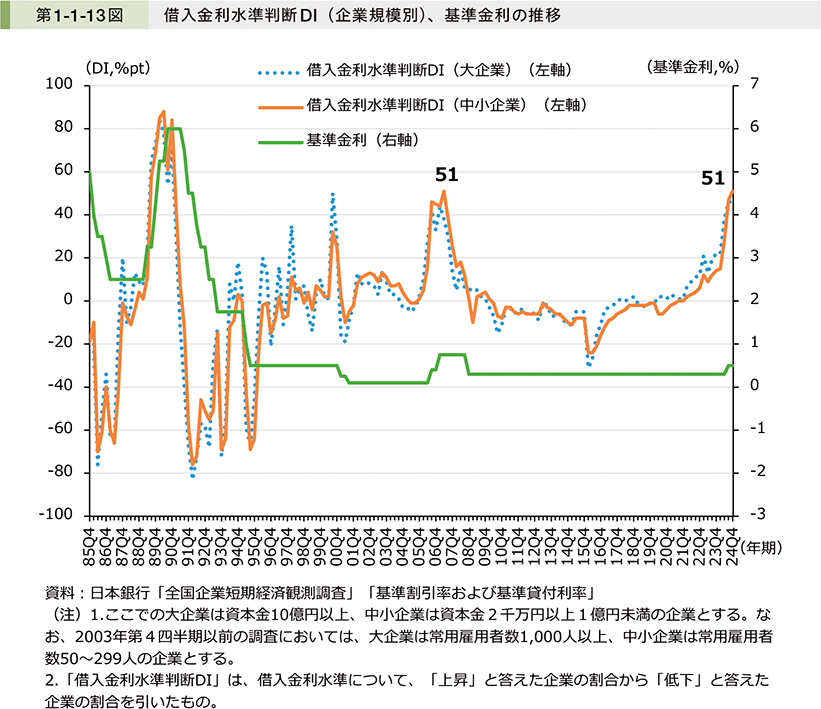

第1-1-13図は、企業規模別の借入金利水準判断DI及び基準金利の推移を見たものである。直近2024年第4四半期における借入金利水準判断DIは、前回、政策金利の引上げが行われた2007年以来の水準となっている。大企業、中小企業共に金利の上昇を実感している企業が増加していることが分かる。

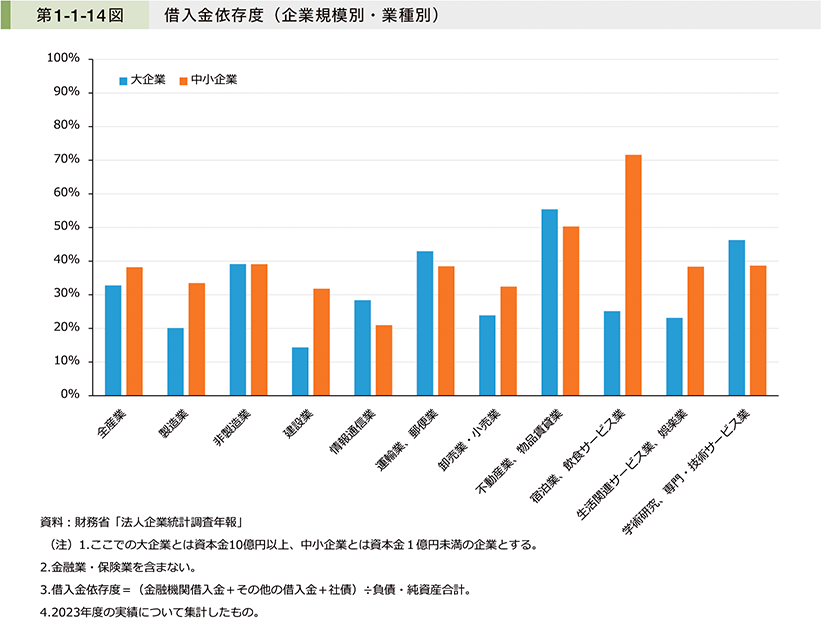

第1-1-14図は、企業規模別及び業種別に借入金依存度を見たものである。「全産業」を見ると「中小企業」は「大企業」と比較して借入金依存度が高い。業種別に見ると、特に「宿泊業、飲食サービス業」では企業規模間の差が大きく、「中小企業」では7割を超えている。借入金利の上昇は支払利息の増加による経常利益の下押しにつながり、借入金依存度が高い業種では特にその影響が大きいと考えられる。

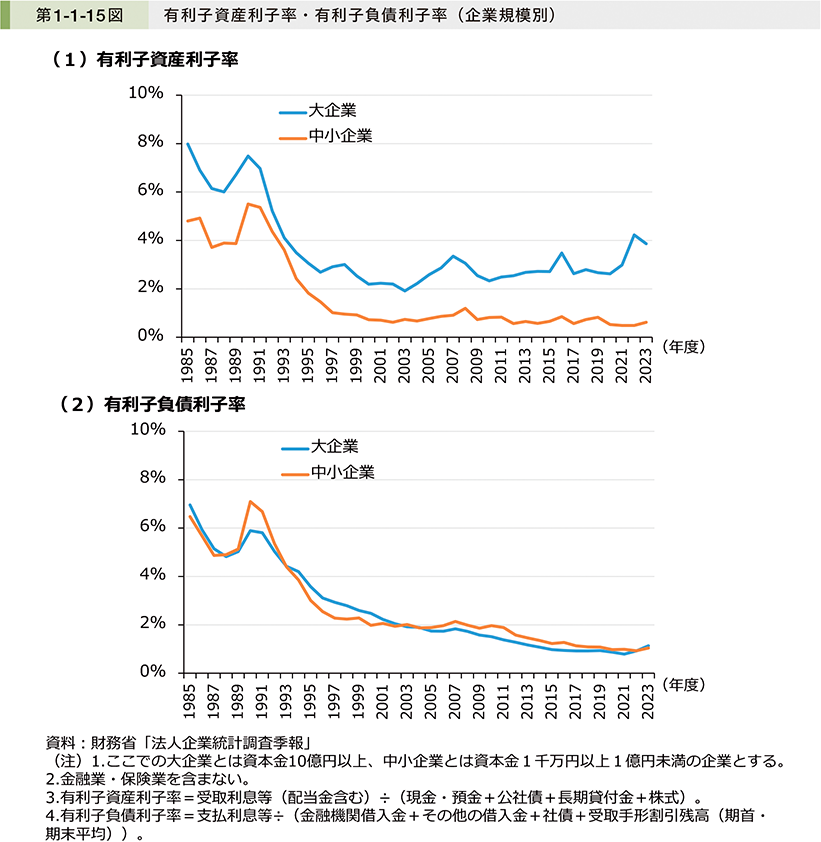

第1-1-15図は、企業規模別に有利子資産利子率及び有利子負債利子率を見たものである。金利の上昇局面では、支払利息の増加による利益の下押しだけでなく、資産運用において受取利息等の増加がもたらす恩恵もあると考えられる。しかし、「中小企業」は「大企業」に比べて有利子資産保有量が少なく、その恩恵を受けにくい構造にあるといえる。

コラム1-1-1 外部環境の変化がもたらし得る企業収益への影響

1.分析の背景・目的

日本銀行は、2024年3月にマイナス金利政策の解除を決定し、同年7月には政策金利を0.25%に引き上げ、更に2025年1月には0.5%への引上げを決定した。これにより、我が国経済は「金利のある世界」に回帰したといえる2。

政策金利の引上げは借入金に対する支払利息の増加・収益圧迫につながり得る3。実際に第1-1-13図で確認したように、2024年第4四半期の借入金利水準判断DIは2007年と同等の水準まで上昇し、多くの企業が金利の上昇を実感していることが分かる。このように、政策金利の上昇による影響としては、短期的には借入金利の上昇を通じた支払利息の増加が目立つが、中長期的に見れば、インフレ下で価格を柔軟に設定しやすい環境において、製品・商品・サービスに掛けた分のコストや生み出した付加価値を価格に転嫁しやすくなることで、思い切った投資・イノベーションや生産性の向上を促し得ることも指摘されている4。

本コラムでは、政策金利の上昇が企業収益にどのような影響を与え得るかについて、様々な仮定を置きながら分析した。分析に当たっては、先行研究5に基づき、可能な限り推計方法を簡素化するとともに、企業規模別に算出することを目的とし、「金利のある世界」における中小企業・小規模事業者の収益を推計することを試みた6。

2 2007年2月、日本銀行が政策金利の誘導目標を0.25%から0.5%に引き上げた。その後、2008年に段階的に0.10%まで引き下げられ、2016年にはマイナス金利政策が導入された。2024年の引上げは2007年の引上げ以来、17年ぶりとなる。なお、2007年のような一時的な引上げにとどまらないとの見方もあり、そうした「金利のある世界」は約30年ぶりともいえる。

3 (株)帝国データバンクは「借入金利が1%上昇すると企業の7%が赤字に陥る」という主旨の分析を発表している(「『マイナス金利解除』と金利上昇に伴う企業の借入利息負担試算」(2024年3月))。

4 (株)日経BP(2024)、(株)日経BP(2025)

5 服部・有田(2024)

6 本分析で用いた主な資料は以下のとおり。服部直樹・有田賢太郎編著「【展望】金利のある世界-シミュレーションで描く日本経済・金融の未来図」、財務省「法人企業統計調査」、経済産業省「企業活動基本調査」、内閣府「国民経済計算」「中長期の経済財政に関する試算(令和7年1月17日経済財政諮問会議提出)」、日本銀行「基準割引率および基準貸付利率」「無担保コールO/N物レート(毎営業日)」「外国為替市況」ほか。

2.分析の概要

本分析の概要は、以下のとおり。

(1)推計対象期間:2024年度~2027年度

(2)推計対象:下記の2通りの状況を仮定して推計し、比較した。

①「金利上昇」ケース:2027年度までに、政策金利が段階的に1.5%まで上昇した場合

②「金利据置き」ケース:2027年度まで政策金利が0.5%の据置き7であった場合

(3)企業規模:法人企業統計調査の規模区分に基づき、下記のとおり分類した。

①大企業:資本金10億円以上の企業

②中規模企業:資本金1千万円以上1億円未満の企業

③小規模企業:資本金1千万円未満の企業

※本分析における「中小企業」は、②と③の合計を指す。

7 2025年1月、0.5%への追加利上げが決定されたことを受けて、このように仮定した。

3.分析における推計方法、仮定

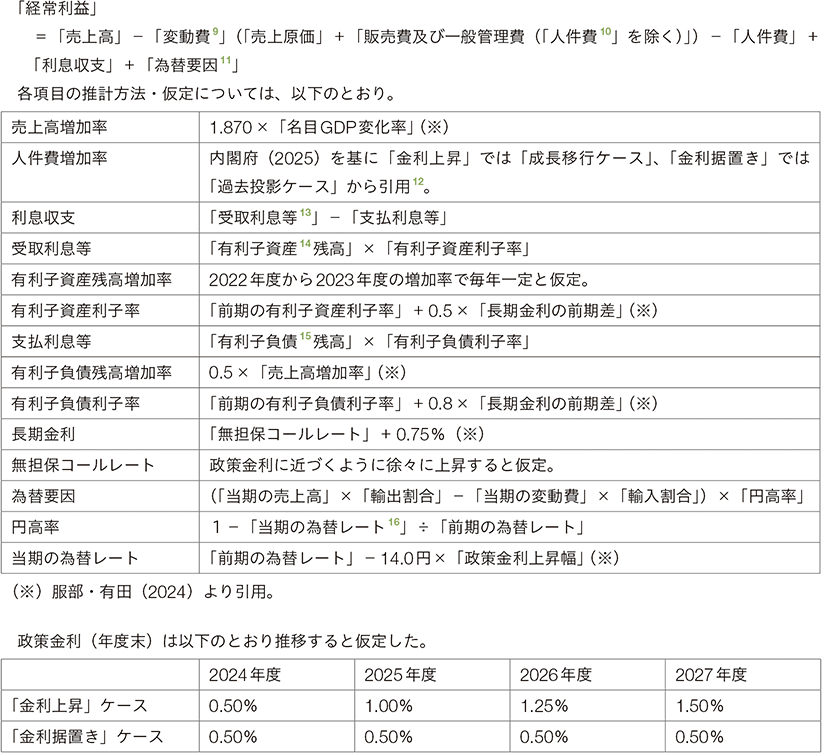

本分析では、2023年度の実績8を基に「経常利益」が政策金利の変動などの外部環境変化によってどのように推移するかを推計した。本分析における経常利益の定義は以下のとおり。

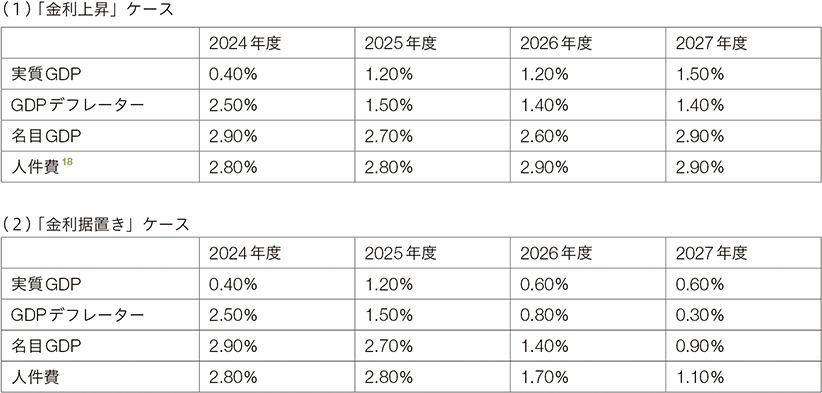

また、GDP等の増加率(年度平均)については先行研究や内閣府の推計などを踏まえ、以下のとおり仮定した17。

8 財務省「法人企業統計調査」

9 変動費率は、仕入値に対する価格転嫁の促進や、企業努力による生産効率化等により改善していくとも考えられるが、推計を簡素化するため推計期間において一定とした。なお、「売上高」-「変動費」を「限界利益」とする。

10 「人件費」=「役員給与」+「役員賞与」+「従業員給与」+「従業員賞与」+「福利厚生費」

11 経済産業省「企業活動基本調査」(2022年度決算実績)を用いて、企業規模ごとの輸出比率・輸入比率を算出し、2024年度から2027年度にかけて輸出比率・輸入比率が一定と仮定した場合の為替変動による為替差益・差損への影響を試算した。なお、本項目では従業者数300人未満の企業を「中小企業」、従業者数300人以上の企業を「大企業」としており、輸出比率・輸入比率に関しては中規模企業、小規模企業共に「中小企業」の数値を用いている。

12 内閣府(2025)は、今後10年間程度の経済財政の展望として、①TFP(全要素生産性)上昇率が直近の景気循環の平均並みで将来にわたって推移する想定の「過去投影ケース」、②TFP上昇率が過去40年平均程度まで高まる想定の「成長移行ケース」、③TFP上昇率がデフレ状況に入る前の期間の平均程度まで高まる想定の「高成長実現ケース」の三つのシナリオを推計している。

13 「受取利息等」は実績値の算出上、配当金を含むことに留意が必要。

14 「有利子資産」=「現金・預金」+「株式(流動資産、固定資産)」+「公社債(流動資産、固定資産)」

15 「有利子負債」=「金融機関借入金(流動負債、固定負債)」+「その他の借入金(流動負債、固定負債)」+「社債」

16 ここでの為替レートは、ドル円レート(円/ドル・年度平均)として算出している。ただし、2024年度の実績値には、作成時期の都合上、2024年4月~2024年12月までの平均値を使用した。

17 名目GDP=実質GDP+GDPデフレーター。なお、「金利上昇」ケースでは内閣府(2025)の「成長移行ケース」、「金利据置き」ケースでは「過去投影ケース」から引用している。

18 人件費の増加率に関して、過去の賃上げ率等を参照するに大企業と中小企業の水準や推移は異なると考えられるが、本分析においては、内閣府(2025)に基づき大企業、中小企業共に同様の水準で推移すると仮定した。

4.分析結果

以上の仮定に基づき、2024年度から2027年度まで4年間の推計を行った。

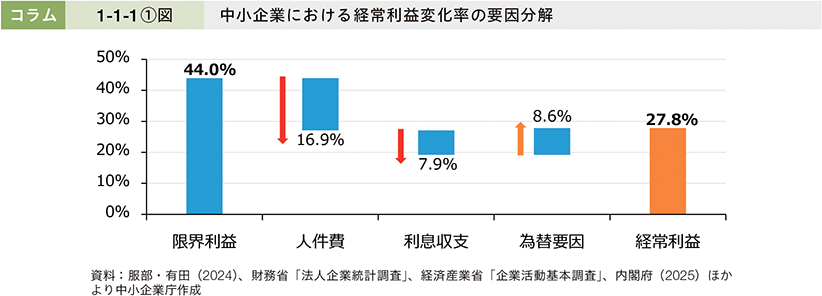

コラム1-1-1①図は、「金利上昇」ケースと「金利据置き」ケースにおける推計値について、4年間の差額を累計したものである。中小企業においては、2024年度から2027年度にかけて経常利益が27.8%増加すると推計された。また、経常利益変化率について要因分解を行うと、主な増加要因は売上高増加に伴う「限界利益」の増加で、主な減少要因は「人件費」の増加であることが見て取れる。

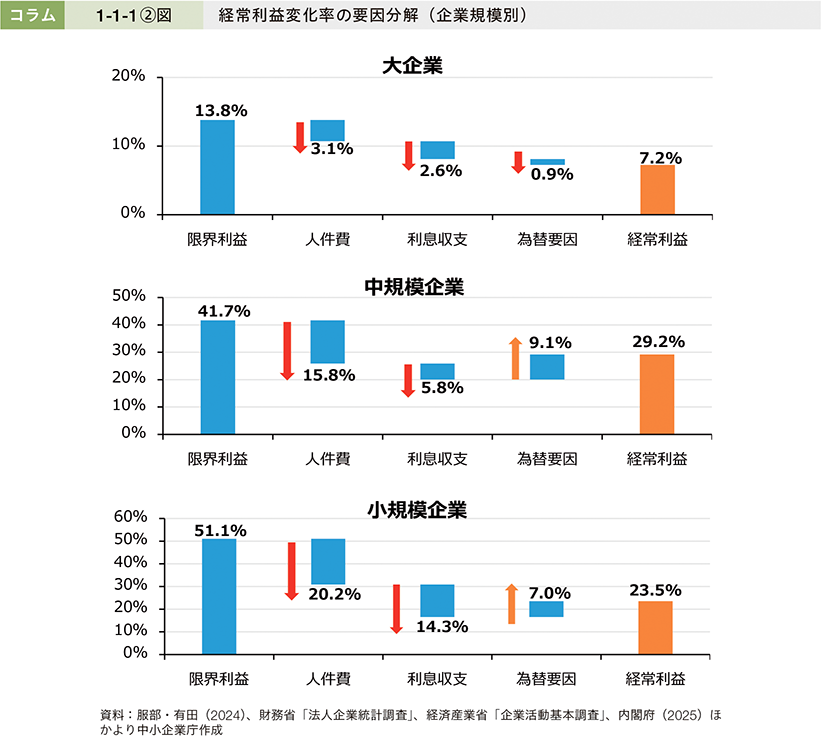

また、企業規模別に同様の集計を行ったところ、2024年度から2027年度にかけて「大企業」では7.2%、「中規模企業」では29.2%、「小規模企業」では23.5%、経常利益が増加すると推計された(コラム1-1-1②図)。以上の結果から、政策金利の引上げは、物価上昇局面で実施されるものであり、こうした局面では、全体の平均として見た中小企業の売上高・限界利益は拡大する傾向にあることから、金利が上昇しなかった場合に比べて企業収益の押し上げに寄与する可能性があると考えられる。柔軟な価格設定による値上げを実施できれば、賃上げによる人件費の増加や金利上昇による支払利息の増加といったマイナスの影響を加味しても、中小企業の最終的な経常利益が押し上げられる可能性があることが分かる19。

なお、このシミュレーションにおいては、外部環境の変化に伴い各企業が適切な行動をとることが想定されており、実際には、今後の企業行動によって異なる結果となり得ることが予想される。ここまで述べてきたように、具体的には、コスト増加要因を他のコストカットで対応するだけではなく、イノベーションの推進や投資行動によって、付加価値や業務効率の向上を積極的に行うとともに、適切な価格設定を進める等の取組が重要といえる。中小企業・小規模事業者が外部環境の変化を好機と捉え、行動変化の契機とすることに期待したい。

19 これまで述べてきたとおり、本分析は先行研究等に基づき様々な仮定を置いた上での推計結果を取りまとめたものであり、将来的な一つの可能性を示したに過ぎない。また、本分析は2025年1月までの情報、見通しを基に作成しており、公開時には本分析の仮定と実際の環境が異なっている可能性があることにも留意が必要。

コラム1-1-2 中小企業金融の現状

1.中小企業金融を取り巻く現状

感染症の感染拡大時における中小企業・小規模事業者(以下、「事業者」という。)への資金繰り支援策等を経て、民間金融機関における実質無利子・無担保融資(以下、「民間ゼロゼロ融資」という。)の返済も本格化する中、足下では、物価高騰・人手不足といった厳しい経営環境下で、事業者は複雑化する経営課題への対応が求められている。そうした中で、中小企業金融は、引き続き重要な局面を迎えている。

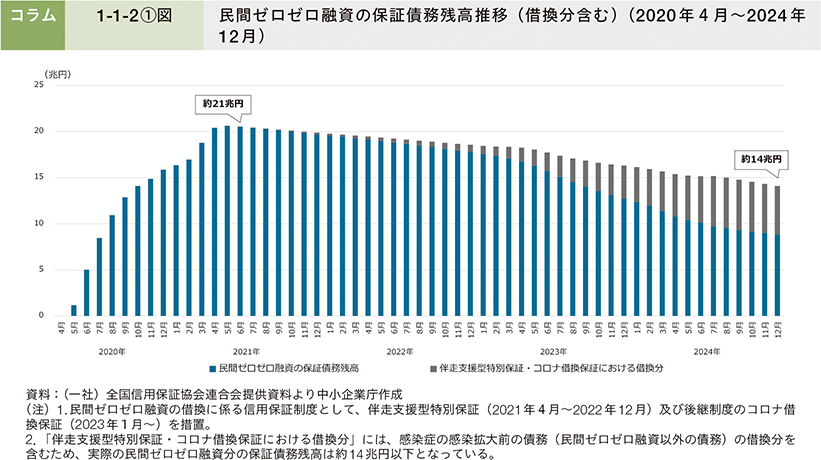

感染症の感染拡大時に講じた民間ゼロゼロ融資については、2024年12月末時点で7割近くが完済又は返済中であるものの、信用保証協会の代位弁済率は感染拡大前の水準に到達しつつあり、今後は、2023年に措置した「コロナ借換保証」の返済が本格化していく点にも注意が必要である(同保証利用者のうち、約8割が2年以内の据置期間を設定している)。

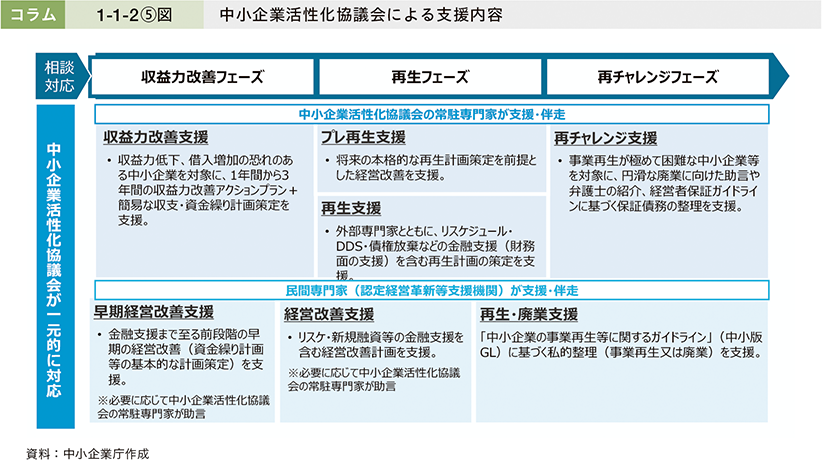

加えて、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する中小企業活性化協議会においては、小規模事業者からの相談を中心に、2024年4月以降の相談件数は前年同期比約20%増、再生計画策定件数は同約13%増、再チャレンジ支援に至っては同約70%増となるなど、感染症の感染拡大後の経営環境下で支援のニーズも高まっている現状がある。

2.モニタリングの在り方

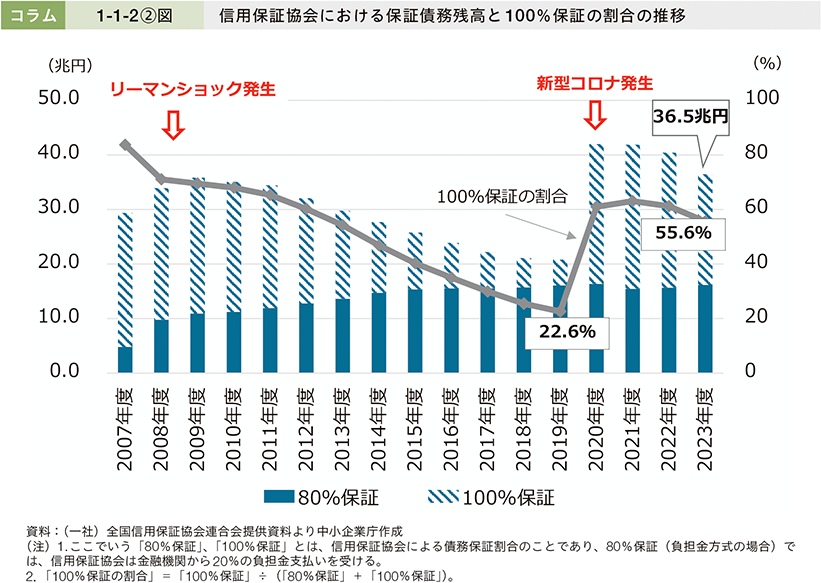

感染症の感染拡大時に講じた民間ゼロゼロ融資は、融資先の経営状況にかかわらず緊急避難的に政府がリスクを取り、資金繰り支援を行うものであった。そうした結果、「100%保証」をはじめとする保証付融資が増加するとともに、保証申込時にプロパー融資(保証を伴わない融資)を伴う割合は減少した。望まない廃業・倒産や地域経済への悪影響を防ぎながら、経営状況の回復及び成長・持続的発展を目指す事業者を後押しするためには、適切なモニタリング体制を構築し、経営状況の変化の予兆を早期かつ即時的に捉えて、適切な事業者支援につなげていくことが重要である。

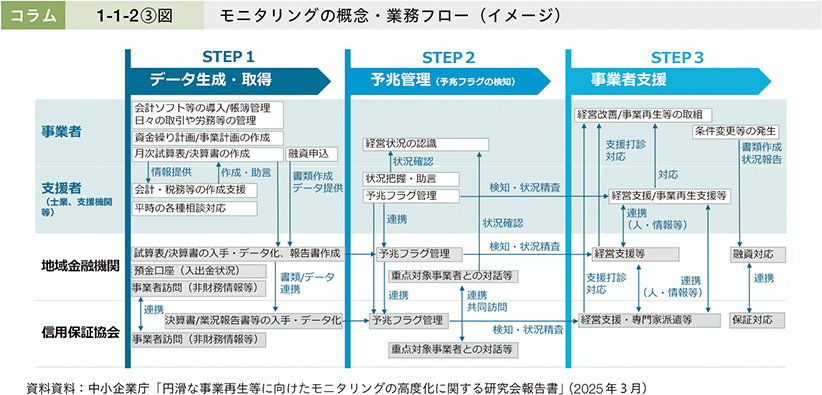

このためには、①事業者が必要なデータを生成し、そのデータを信用保証協会・地域金融機関・支援者(士業、政府系支援機関、その他専門家等)が取得する、②当該データを基に信用保証協会・地域金融機関・支援者が予兆管理を行う(予兆フラグの検知)、③関係者で連携しつつ必要な事業者支援を行う、といったモニタリングの流れの中で、事業者と関係者間の対話等も通じて、事業者が自らの経営状況を適切に把握することの重要性を認識するとともに、初期段階で経営課題に気付き、支援を受け入れて経営改善に取り組む必要性について理解(腹落ち)するなど、事業者自身の行動変容につなげていくことが重要である。

3.円滑な経営改善・事業再生等に向けて

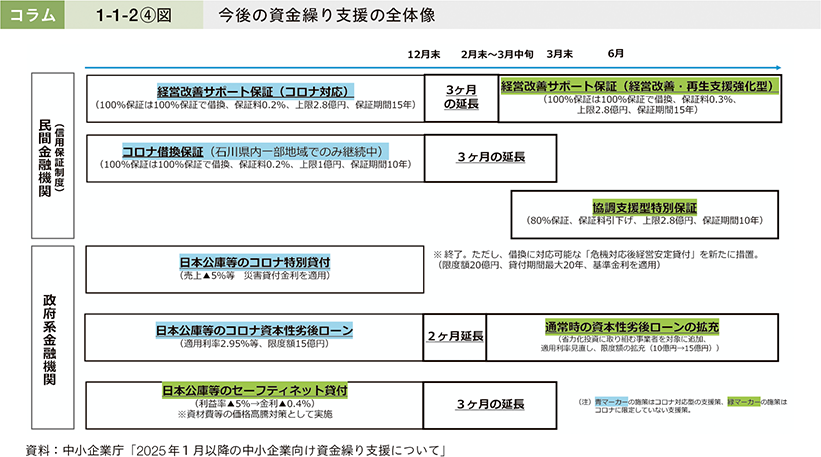

前述のようなモニタリングをはじめ、早期の経営改善・事業再生や成長志向の事業者への支援のため、中小企業庁では、例えばコラム1-1-2④図やコラム1-1-2⑤図のように、様々な施策で事業者をサポートしている20。

円滑な経営改善・事業再生等に向けて最も大切なことは、「早期」に相談し、「早期」に適切な支援へとつなげることである。地方創生を促進する観点からも、地域のサービス供給と雇用の受け皿として地域における各産業を牽引する事業者は、欠かすことのできない存在である。こうした重要な経営資源を絶やさないためにも、「早期」に経営課題を感知し、各種支援策を活用していくことも効果的な選択肢となる。

特に、全国47都道府県に設置されている中小企業活性化協議会は、金融機関、民間専門家、各種支援機関とも連携し、事業者の収益力改善、事業再生、再チャレンジを地域全体で支援している機関である21。借入れや資金繰りに悩みを抱える事業者においては、どのようなことでも、まずは相談に行ってみることが重要である。

20 2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援メニューの詳細については、中小企業庁ホームページに掲載している。

・2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援について

(https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241128001/20241128001-1r.pdf)

・資金繰り支援のご案内(2025年1月以降の支援メニュー)

(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/pamphlet/shikinguri_shien.pdf)

21 中小企業活性化協議会で実施している支援策の詳細については、中小企業庁ホームページを参照(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html)。

コラム1-1-3 ローカルベンチマークの活用

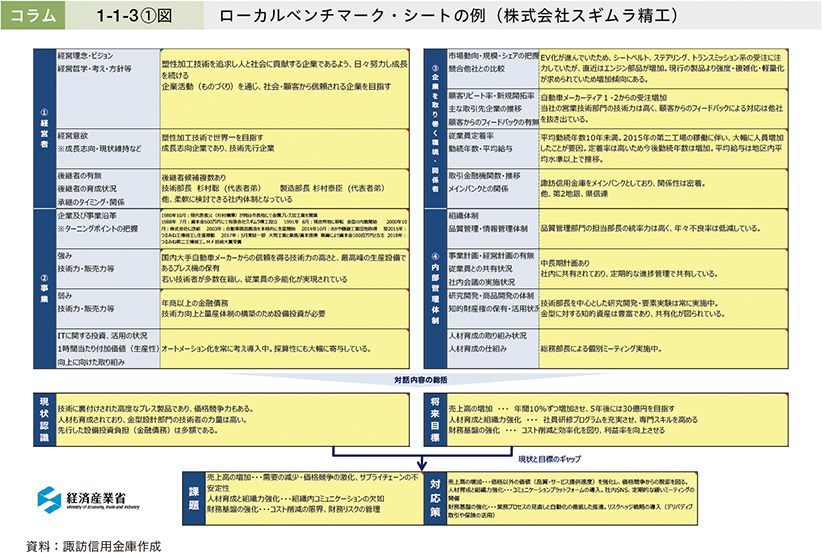

ローカルベンチマーク(以下、「ロカベン」という。)は、いわゆる「企業の健康診断」であり、企業の経営状態を把握するためのツールである。企業の経営者と金融機関・支援機関等が対話をしながら「ローカルベンチマーク・シート」を作成・活用することで、企業の経営改善等を目指すものであり、「6つの指標22」による財務情報に加えて、「業務フロー」、「商流」、「4つの視点23」による非財務情報によって企業の抱える課題や強みを把握できる点が特徴である。

ロカベンは、企業の経営者が自社の事業について理解を深めることに役立つだけでなく、金融機関・支援機関等と共に、財務諸表や事業計画では見えてこない事業者の強みや弱みの評価(事業性評価)の手段として活用することで、新たな融資契約へつなげることも可能と考えられる。ここからは、実際に金融機関がロカベンを活用して取引先の企業を支援した事例を紹介する。

22 「6つの指標」は、「売上増加率」「営業利益率」「労働生産性」「EBITDA有利子負債倍率」「営業運転資本回転期間」「自己資本比率」のことを指す。

23 「4つの視点」は、「経営者への着目」「事業への着目」「企業を取り巻く環境・関係者への着目」「内部管理体制への着目」のことを指す。

事例:諏訪信用金庫による株式会社スギムラ精工の支援事例

長野県岡谷市の株式会社スギムラ精工は、自動車部品をはじめとした各種精密部品の設計、金型製作、加工を行う金属プレス加工業者である。同社は、顧客のニーズにワンストップで対応できる一貫した加工技術に強みを持ち、コロナ禍を経ても売上げの増加傾向が続く地場の優良企業である。一方で、売上増加に伴う売上債権等の増加に加え、近年の資材高騰の影響もあり、増加が続く運転資金の資金繰りに不安を抱えていた。このような課題を認識した同社は、メインバンクの諏訪信用金庫に対し、現状の財務構造改善についての相談を行った。

相談を受けた諏訪信用金庫の奥山真司部長は、同社の今後の成長性を見込み、成長に応じた更なる資金調達の可能性を考慮し、他行を巻き込んだシンジケートローン24の組成を企図。既存の借入れを見直し、追加の運転資金実行も伴うシンジケートローンのスキームを実行に移すには、同社に対しての緻密な事業性評価が求められた。

そこで、同金庫はロカベンを活用し、「商流・業務フロー」及び「4つの視点」の観点から同社の強みを可視化し、今後も売上げの増加傾向が続くことの裏付けなど事業性評価の確認を行った。「商流・業務フロー」においては、工場の現地調査や同社の従業員との対話を経て、生産工程を含めた業務フローを図としてまとめた。理論に基づくプレス成型技術によって、加工性を高めるための前工程等を廃止した独自の生産工程により、コスト低減、生産数量増加を実現し、高精度部品をスピーディーに加工することが可能な同社の強みを可視化した。

「4つの視点」においては、同社の非財務的な強みである、経営者・内部管理体制に着目。創業者である父親から事業を受け継いだ長男の杉村博幸社長を中心に、技術部長を務める次男、製造部長を務める三男といった現場を熟知した役員による、必ずしも経営者の指示がなくとも自走できる、レベルの高い分業・管理体制といった強みに加え、総務部長として社長夫人がキーマンとなり女性が働きやすく男性社員も育休取得ができる働き方の体制整備と外国人技能実習生を含め人材育成を行ってきたことによる人的資本の厚さという強みを確認した。また、適切な給与の引上げにより社員のやる気を引き出してきている点にも注目した。定量的な側面のみならず、こうした定性的な強みとなる情報を引き出すことが可能である点もロカベンの特徴である。奥山部長は、適切な情報開示があったから、ロカベンによる整理がはかどり適切な事業性評価が行えたと同社を評価している。そして「金融は頼もしく、そして優しくなければならない。地域の企業様と一緒に成長を歩むことが地域の豊かさにつながる」と語る。

ロカベン活用による同社の経営状態や強みの情報は関係機関の共通認識となり、同社に対し諏訪信用金庫、商工組合中央金庫、長野県信用農業協同組合連合会は、2024年7月、総額18億6,000万円にも及ぶシンジケートローンを組成。同融資の活用により、長短借入金のバランスが是正され、将来予定する積極的な事業展開に向け、一層の経営基盤の強化に取り組むことが可能となった。作成されたロカベンは、現在も同社の伴走支援に活用されている。

このようにロカベンは、企業の経営者が自社の事業を見つめ直して可視化する機会となるほか、金融機関・支援機関等が事業性評価において活用することにより、連携先を巻き込むような踏み込んだ支援へつなげることが可能である。経済産業省は引き続きロカベンの普及・利用促進に取り組んでいく。

ロカベンの作成に当たっては、初めての利用者でも理解しやすいように記入事例や解説、対話例などを盛り込んだ作成ガイドである「ローカルベンチマーク・ガイドブック25」を策定している。SDGsやDXの取組事例も掲載しており、これらの取組についてもロカベンを通じて整理・共有することで、ステークホルダーに対し、自社の目指す方向性を説明することが可能になる。中小企業・小規模事業者、また、支援機関等においても、ロカベンの活用が進展していくことに期待したい。

24 シンジケートローンとは、大型の資金調達ニーズに対して、複数の金融機関が協調して、同一の融資契約書に基づき融資を行う信用供与の方法のことである。

25 経済産業省ホームページにて公開している(https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/guide.html )。

)。

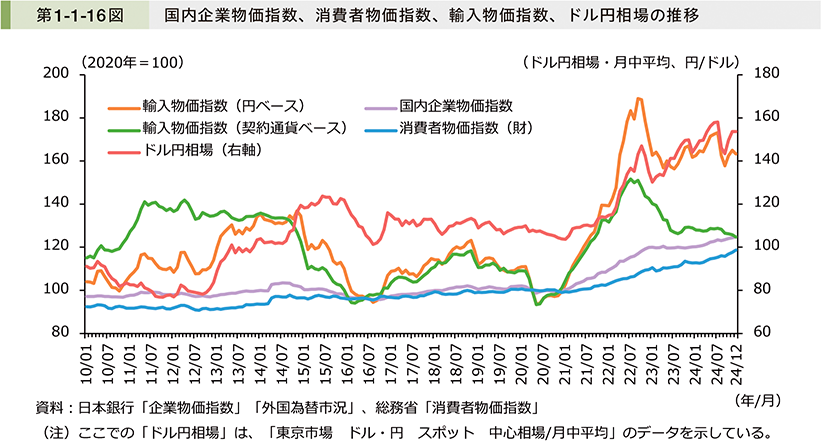

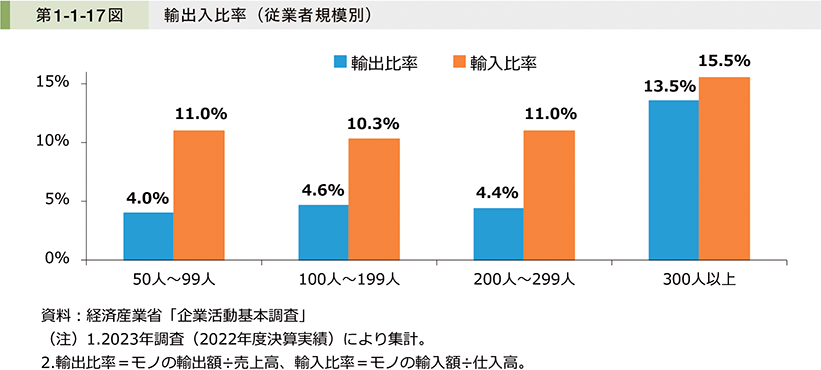

続いて、物価・為替等の動向について確認する。政策金利の引上げ等に伴い、今後為替レートが円高方向に動く可能性はあるものの、歴史的な円安・輸入物価高は2024年度も継続している(第1-1-16図)。また、従業者数300人未満の企業では、「300人以上」の企業に比べて「輸入比率」が「輸出比率」を大きく上回っており、円安に起因した輸入物価高による利益下押しの影響を受けやすいといえる(第1-1-17図)。

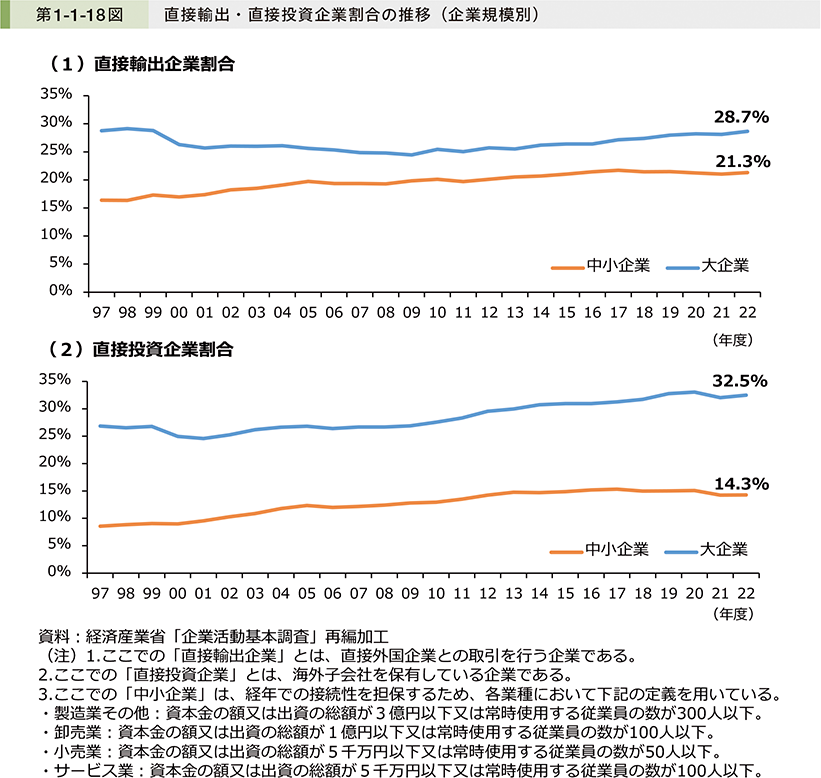

第1-1-18図は、経済産業省「経済産業省企業活動基本調査」(以下、「企業活動基本調査」という。)を用いて、企業規模別に直接輸出企業割合、直接投資企業割合の推移を見たものである。これを見ると、「中小企業」においては、直接輸出企業割合及び直接投資企業割合共に、1990年代の水準から上昇傾向にあるが、足下はおおむね横ばいで推移していることが分かる。

コラム1-1-4 新規輸出1万者支援プログラム

1.新規輸出1万者支援プログラムの概要

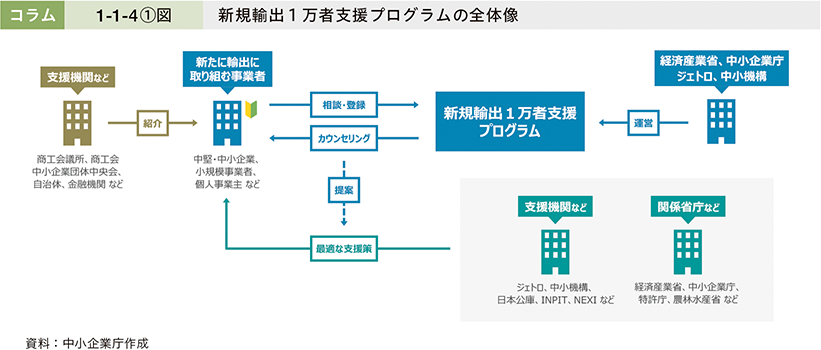

「新規輸出1万者支援プログラム」は、経済産業省、中小企業庁、独立行政法人日本貿易振興機構(以下、「ジェトロ」という。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。)が一体となり、新たに輸出に挑戦する事業者を支援するためのプログラムである。

2022年12月16日に開始した本プログラムでは、登録した事業者に対して、ジェトロのコンシェルジュがカウンセリングを行い、事業者の海外展開の目標や準備状況から課題を整理し、中小機構、ジェトロ及び各支援機関の支援策を提案し、輸出の実現に向けて一気通貫の支援を行っている。

本プログラムでは、輸出実現に向けた事業者のステージや抱えている課題や悩みに応じて、以下のような支援策を提案している。

(1)輸出準備ステージの支援

海外展開戦略の立案やターゲット市場の絞り込みが必要な事業者に対しては、中小機構の専門家が相談に応じ、輸出先の国・地域の検討、商材の市場適合化、ビジネスモデルの仮説検証等を支援している。

(2)輸出挑戦ステージの支援

輸出準備が整った事業者には、ジェトロによる輸出商社とのマッチング支援や海外ECサイトを活用した間接輸出、専門家による伴走支援や海外見本市への出展支援を通じた直接輸出の実現を支援している。

(3)輸出継続・拡大ステージの支援

輸出実現後も海外ビジネスの継続や拡大を図れるよう、自立化に向けて、社内人材の育成、資金支援、知的財産保護に関する支援、貿易リスクに関する支援を提供している。

2.新規輸出1万者支援プログラムを通じた輸出実現状況

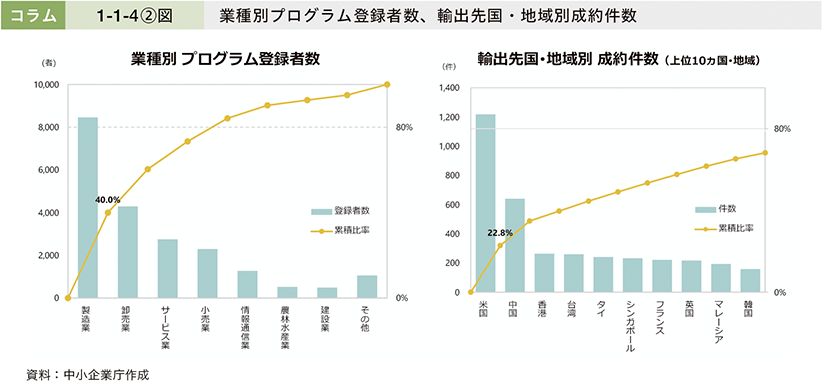

本プログラムは、2024年11月時点で全国の登録者が2万者を超え、うち2,800者超が輸出実現に至っている。登録者全体の約4割を製造業が占め、モノの輸出、特に食品関連の輸出挑戦が中心となっているが、サービス業や小売業も1割超の登録があり、海外への店舗出店やサービス輸出に取り組む事例も存在している。

輸出先国・地域別の成約件数では、米国向けの輸出が約2割を占めている。本プログラムでは、直接輸出に取り組むことが難しい中小企業・小規模事業者に対しては、国内の輸出商社や越境EC等を通じた間接輸出による海外展開のアプローチを提案している。特に成約件数が最も多い米国に関しては、ジェトロがAmazon社と連携した「JAPAN STORE」を展開するなど、中小企業・小規模事業者にとって市場開拓に挑戦しやすい環境の整備を進めている。

3.新規輸出1万者支援プログラムの活用事例

ここからは、本プログラムを活用し、新たな輸出を実現した事例や継続的な海外販路開拓に取り組む事例を紹介する。

事例:株式会社イノウエ

埼玉県秩父郡長瀞町に本社を置く株式会社イノウエは、1949年創業の老舗菓子店で、川越市内の豆菓子専門店は「小江戸まめ屋」として地元に愛されている。秩父地方の幻の大豆「秩父借金なし大豆」を使用した和菓子で、最高技法の手技で作る希少な逸品の「きなこまめ」や、日本お土産アカデミーでグランプリ賞を受賞し、日本一の土産に選出された実績もある「秩父借金なし大豆のお漬物」等、職人の技術と高品質な商品の品ぞろえを武器に事業を展開していた。

同社の経営方針を転換するきっかけは、2019年からのコロナ禍による売上低迷であった。国内市場の伸び悩みを以前から感じていた井上社長は、腕利きの和菓子職人の手技で作り上げた豆菓子の味を世界中に広め、海外需要を獲得したいと考えるようになっていた。そうした中、取引先の商社からジェトロを紹介され、新規輸出1万者支援プログラムの存在を知り、海外展開への挑戦を決意。2023年5月に本プログラムへ登録し、海外市場開拓を目指した本格的な取組を開始した。

初の海外展開で現地の情報収集が必要と感じた同社は、ジェトロの「海外ブリーフィングサービス」を利用し、タイや近隣国の市場規模や規制、現地の食文化や味の嗜好等の調査から始めた。同年9月からはジェトロの「新輸出大国コンソーシアム」で専門家のハンズオン支援を受けながら、海外商談に向けた準備を進めた。

2024年1月にはバンコクで開催された「JAPAN SELECTION」に出展。プロモーションや商談を重ねた結果、現地の日系小売事業者から高く評価され、テスト販売のオファー獲得につながった。帰国後も交渉と準備を重ね、同年8月からバンコクのタニア地区店舗でテスト販売を開始したほか、11月には「Siam Takashimaya 6周年記念」にポップアップ店舗を出店するに至った。

同社は、更なる海外市場の開拓を目指し、常温長期保存やハラール対応等、輸出規制をクリアする商品の開発・生産に向け、新工場建設に着手。秩父の食材をいかした豆菓子を世界中に広めるため、今後も海外市場の開拓に取り組んでいく。

事例:東海バネ工業株式会社

1944年に大阪府大阪市で創業した東海バネ工業株式会社は、「単品のばねでお困りの方々のお役に立つ」を経営理念に、生産ロット平均5個の「多品種微量」の受注生産で顧客の要望に応えてきた。「1本のばねで困っている顧客がいれば、他社がやりたがらない仕事でも喜んで引き受ける」を信念に挑戦を続けた結果、人工衛星用の極小ばねから東京スカイツリーの制振装置に使う巨大ばねに至るまで、世界で唯一の製品を扱う職人集団となり、国内26業種、約4,900社との取引実績を有している。

価格競争を避けるためにも新規顧客開拓が経営課題である同社は、2019年から海外市場の開拓に着手し、ジェトロの「新輸出大国コンソーシアム」による支援を受け、米国やタイへの販路構築を実現させていた。実現当時の取引量は僅かであったものの、同社の技術力は海外でも高い評価を集め、海外からの相談は年々増加傾向にあった。そのため、「海外での認知度を高めれば世界でも存在価値を発揮できる」と考えた夏目直一社長は、海外事業部門の新設を決断。2023年5月に新規輸出1万者支援プログラムに登録した同社は、本格的な海外展開に乗り出した。

プログラム登録後は、中小機構の「海外展開ハンズオン支援事業」を利用し、対象国・地域の選定やビジネスモデル仮説の立案に取り組んだ。工作機械業界を重点ターゲットにしていた同社は、業界を牽引するドイツ、スイスに、今後成長が期待される台湾も候補に追加し、参入可能性の調査を進めた。ドイツ、スイスの2か国は、専門家の助言を受けて現地調査を実施した結果、EUの非関税障壁の高さに苦戦しながらも、2社との商談を実現させた。商談実現に加え、現地調査や海外企業との面談のノウハウを社内に蓄積できたことは大きく、台湾市場に関しては2024年3月に開催された「台湾国際工作機械展」への出展と併せて地元企業4社を訪問するなど、海外事業部門を中心とした海外市場開拓は着実な進展を見せている。

職人の養成システムを確立し、若手への技能伝承に取り組む同社は、人材育成にも余念がない。海外市場開拓に挑戦する傍ら、ジェトロの「中小企業海外ビジネス人材育成塾」に担当者を派遣し、海外事業戦略立案やプレゼン資料作成のポイント、商談スキルの習得を進めている。同社は中期ビジョンに「世界から相談される会社になる」を掲げ、今回の経験をいかしながら海外事業の更なる拡大に取り組んでいく。

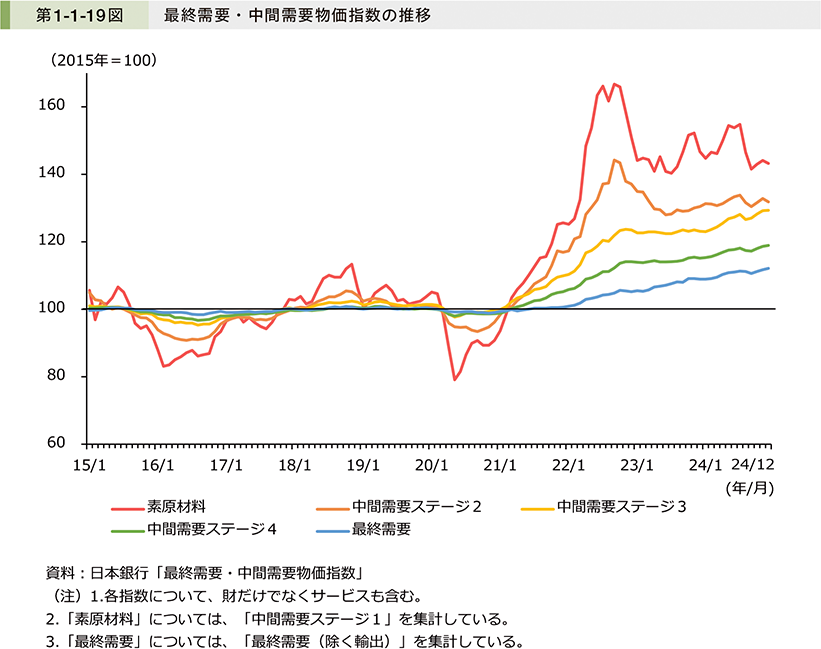

第1-1-19図は、日本銀行「最終需要・中間需要物価指数」を用いて、需要段階別の物価の推移を見たものである。これを見ると、「素原材料」は2022年と比較すると低下したものの、中長期的に見れば高水準が続いている。「中間需要」や「最終需要」についても、上昇を続けている。

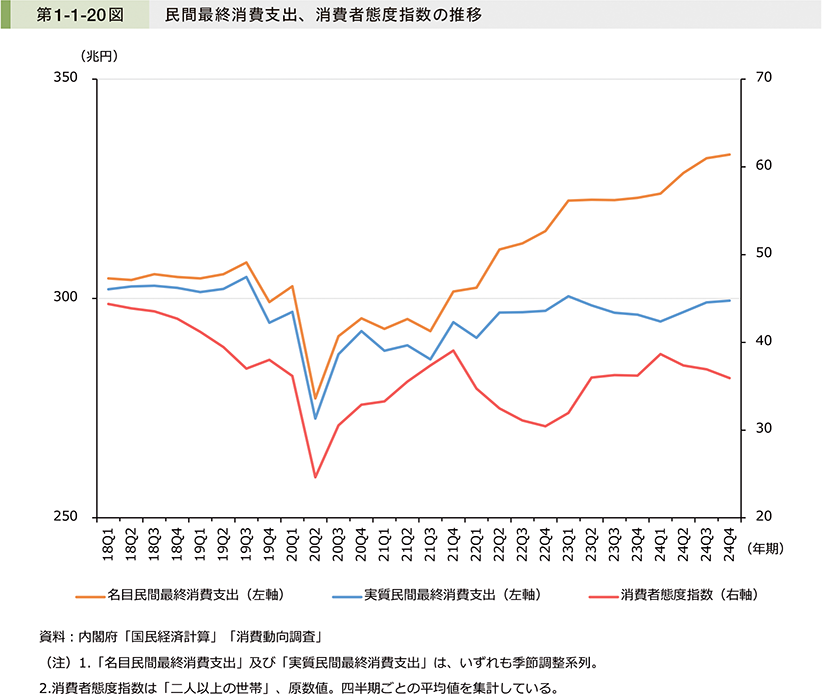

第1-1-20図は、民間最終消費支出及び消費者態度指数の推移を見たものである。足下の「名目民間最終消費支出」は上昇したものの、「実質民間最終消費支出」は伸び悩んでおり、「消費者態度指数」も2024年第1四半期をピークに低下傾向にある。物価高等の影響は個人消費にも及び、こうした消費動向の変化を踏まえた経営判断が重要になってくるといえる。

コラム1-1-5 テキストデータを活用した景気判断と消費動向変化の把握

1.本コラムの背景・目的

中小企業・小規模事業者を取り巻く外部環境は足下で大きく変化しており、円安に起因した輸入物価高による原材料価格やエネルギー価格の高騰は、企業のコスト構造に大きな影響を与えただけでなく、消費者物価の上昇を通じて個人の消費動向にも波及している。したがって、企業が経営戦略を検討するに当たって、このような外部環境の変化や、それが企業の行動や消費の動向にもたらす影響を把握することは重要であり、景況感や市場動向を反映した企業側・消費者側双方の現場の声を分析することで、公的統計のみでは把握しきれない情報を得ることにつながる可能性がある。

そこで、本コラムでは、内閣府「景気ウォッチャー調査26」から取得したテキストデータを用いて、生成AIを活用したテキストマイニングを行うことで、景気判断、企業の行動、消費の動向の時系列変化と業種別の違いを分析し、外部環境がこれらにどのような影響を及ぼしているのかについて考察する。

また、昨今の大規模言語モデルをはじめとする生成AIは技術進歩が目覚ましく、企業が抱える問題意識や経営課題を検索するシステムを構築することも、技術的に可能になりつつある27。しかし、単にChatGPTなどの大規模言語モデルに問いかけて検索するだけでは、膨大な情報の中から確率的に生成された「もっともらしい」出力が提示されるだけであり、根拠が不明確な印象論の域を出ない。むしろ、景気ウォッチャー調査などの特定のエビデンスに基づいた出力によって現状を把握することの方が有用と考えられる。これを実現するために、景気ウォッチャー調査の回答を基にベクトル検索を行った結果を出力するRetrieval Augmented Generation(RAG)28を使用することも考えられるが、それでは本コラムのコラム1-1-5②図などで示すような、因果関係の波及を含む全体像を捉えることが難しい。

その中で近年注目されているのが、Graph RAGやKnowledge Graph RAG29という手法で、外部から取得した情報を因果関係などに基づき整理したデータベースを背後に構築しておき、問われた内容に対してデータベース内の関連情報を検索した結果を出力する方法である。今回は、そうした検索システムを作る際のデータベース構築を試行するというもう一つの意図もあるため、特定のキーワードを指定してそれとつながる因果関係を抽出し、作成したネットワークの有用性の検証も行った。

26 内閣府「景気ウォッチャー調査」は、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的として、毎月実施される調査である。家計動向、企業動向、雇用等、代表的な経済活動項目の動向を敏感に反映する現象を観察できる業種の、適当な職種の中から選定した2,050人を調査客体とする。また、調査事項は、5段階で評価する「景気の現状に対する判断(方向性)」・「景気の先行きに対する判断(方向性)」と、選択式で回答する「景気の現状判断の理由」、自由回答である「景気の現状判断の理由の追加説明及び具体的状況の説明」・「景気の先行きに対する判断理由」となっている。今回の分析では、このうち「景気の現状に対する判断(方向性)」・「景気の先行きに対する判断(方向性)」のデータと、「景気の現状判断の理由の追加説明及び具体的状況の説明」・「景気の先行きに対する判断理由」のテキストデータを使用している。

27 Xiong et al.(2024)

28 「RAG」とは、構造化されていない外部の情報源から、問題に対して関連する情報を検索し、その情報を利用して回答文を生成する手法である。

29 「Graph RAG」及び「Knowledge Graph RAG」では、外部の情報源をグラフ形式で構造化したデータベースから検索することで、従来の「RAG」と比較して、全体の因果関係や文脈などを踏まえた、より精度の高い回答生成が可能となる。

2.分析手法の概要

テキストマイニングとは、大量のテキストデータから有用な情報や知識を抽出するプロセスである。テキストデータに含まれる膨大な情報を効率的に整理することで、重要なトレンドや傾向を把握することが可能になる。本分析では、2017年4月から2024年11月までの景気ウォッチャー調査から取得したデータのうち、「景気の現状判断の理由の追加説明及び具体的状況の説明」・「景気の先行きに対する判断理由」の文字数が50以上のものを使用した。使用した回答数は134,840件である。景気ウォッチャー調査には、例えば以下のような回答が含まれる。

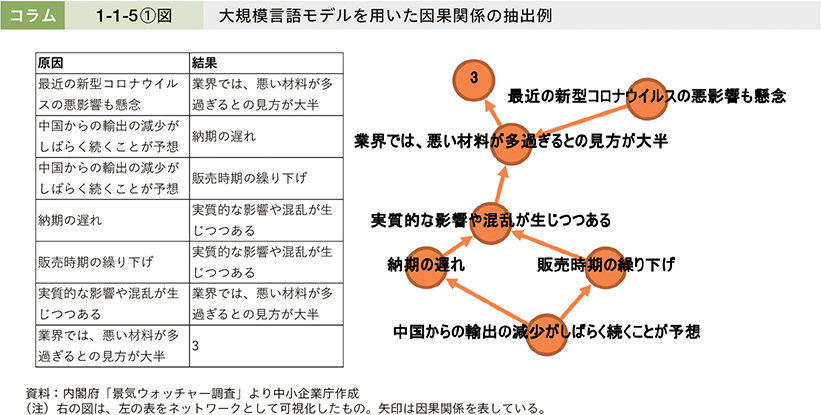

「2020年1月;近畿;その他非製造業[衣服卸](経営者);・最近の新型コロナウイルスの悪影響も懸念されるが、既に中国政府の発表で、中国からの輸出の減少がしばらく続くことが予想される。これに伴い、納期の遅れや、販売時期の繰り下げといった、実質的な影響や混乱が生じつつある。業界では、悪い材料が多過ぎるとの見方が大半を占める。;□」

この「□」は5段階で評価する「景気の現状に対する判断(方向性)」・「景気の先行きに対する判断(方向性)」を表し、本コラムでは、景気の現状及び先行きを良いと判断する順に「◎」を5、「○」を4、「□」を3、「▲」を2、「×」を1といった数値に変換して扱う。

テキストデータは表形式でまとまっている構造化データとは異なり、元の非構造化状態のままでの分析が困難である。そのため本コラムでは、大規模言語モデルの一つである「claude-3-5-sonnet-2024102230」を活用し、因果表現のペアを抽出した。その抽出例を示したコラム1-1-5①図を見ると、元の回答から因果表現がネットワークとしてまとまっていることが確認できる31。

抽出した表現をそのままネットワーク分析に用いることも可能だが、例えば「レストラン関連はディナー利用が伸び悩んでいる」、「レストランのディナー帯の利用が伸び悩む」などは同じ意味としてまとめることで、複数の回答のつなぎ合わせがより有用となる。この処理について最も簡単な方法は、Matsuoka et al.(2024)で示されているように、各表現を文埋め込みによってベクトル表現に変換し、k-平均法32やノイズを含むアプリケーションのための密度に基づく空間クラスタリング(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise、以下「DBSCAN33」)などのクラスタリング手法を用いることである。しかし、今回のケースでは「新型コロナウイルスが終息傾向」、「新型コロナウイルスの出口がなかなか見通せない」、「新型コロナウイルス感染の脅威が高まっている」が同じものと判定されるなど、景況感に関係する正負の向きの情報を適切に抽出できない。特に、正負の向きに関する情報の区別がつかないことは、景況感の分析という観点からは致命的な問題となる。

そこで今回の分析では、フレーズ埋め込みのクラスタリング結果を大規模言語モデルによって更に改良する方法を採用した。これによって「新型コロナウイルス感染症の5類移行」、「新型コロナウイルスの5類感染症への移行」、「新型コロナウイルスが5類感染症に移行」などが同じ意味としてまとめられ、表記揺れをより人間の判断に近い分類に整理できる34。本分析では、このように表記揺れを吸収した表現をノードとして構築したネットワークを使用する。

30 GPT-4oとClaudeのそれぞれの抽出結果を比較したところ、後者の方が精度が高かったため、本コラムではClaudeを採用した。

31 本稿の作成においては、久野遼平氏(中小企業庁事業環境部調査室、東京大学大学院情報理工学系研究科講師)が中心となって分析作業を行った。実際のプロンプトでは因果表現以外も抜き出しており、ここでは扱っていないが、今回の分析で使用した正確なプロンプトなどは、以下の「GitHub」にて久野氏が整理・公開している(外部サイト:https://github.com/hisanor013/HierarchicalNarratives)。

32 「k-平均法」は、各グループの中心点となるk個のデータを選び、各データを最も近い中心点のグループに割り当てることで、類似したデータをk個のグループに分類する手法である。

33 「DBSCAN」は、各データの位置から確認した密度を用いて、密度が高い場所にいるデータは同じグループとして結合していく手法である。どのデータからも離れているデータはノイズ(外れ値)として扱われるという特性がある。

34 本分析作業の詳細は、久野氏が講師を務める東京大学大学院の講義の関連記事において取りまとめている(外部サイト:http://dss.i.u-tokyo.ac.jp/blog/practical-graph-rag-1/)。

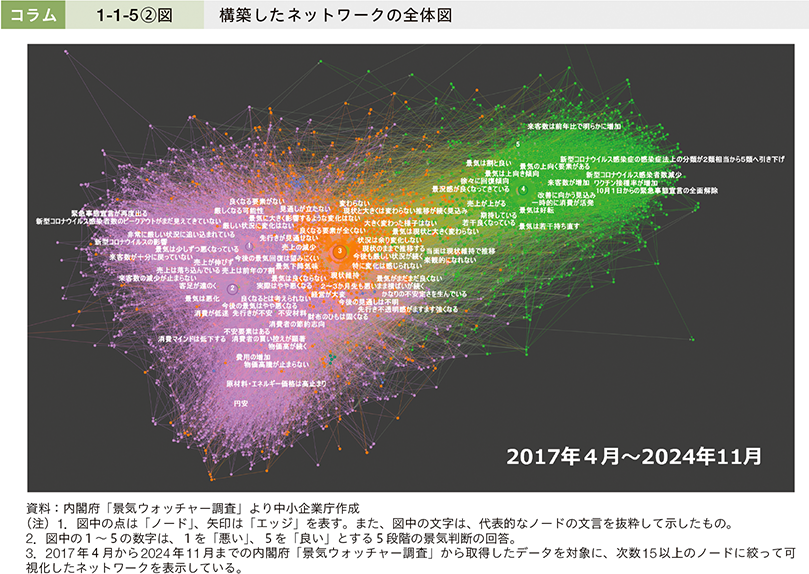

3.マクロの分析結果

景気ウォッチャー調査の134,840件の回答から因果関係を抽出して構築したネットワークは、ノード数124,286、エッジ数284,439という比較的巨大なネットワークとなる35。このサイズのネットワークの可視化は困難であるため、次数15以上のノード36に絞ったものをコラム1-1-5②図に示す37(ノード数2,681、エッジ数60,638)。各ノードのサイズは次数を表し、色はコミュニティ抽出によるクラスタリング結果を示している38。全体として、右側には景気判断が上向きを表す「4」や「5」に向かう表現が、左側には下向きを表す「1」、「2」に向かう表現が分布していることが分かる。中立を表す「3」はその中間に位置し、コミュニティ抽出の結果では他と色が異なっており独立したコミュニティを形成していることも注目に値する。これは、多様な回答者が景気判断について言及しているにもかかわらず、景気判断の理由付けにある程度の共通性が見られることを示唆している。

次に時期ごとのネットワークの変化を分析する。2017年4月から、各年度を上半期と下半期に分けて分析を行う。なお、本分析のデータ収集時点に公開されていたデータの最新時点は2024年11月であったため、2024年度下半期は2か月分のデータしか含まれていないことに留意が必要である。

35 ここでの「ノード」とはテキストデータから切り出した単語やフレーズといった要素を表し、「エッジ」とは因果関係といったノード同士の関係性やつながりを表す。

36 ここでの「次数」とは、各ノードにつながっているエッジの数を表す。次数が低いノードは、エッジが少なく他のノードとの関係性が薄いため、全体のトレンドや傾向を把握するに当たり、ここでは次数15以上のノードに絞る処理を行っている。

37 本コラムにおける全ての図表の詳細版は、以下の久野氏個人のホームページにて確認可能(外部サイト:https://www.rhisano.com/figures)。

38 久野・大西・渡辺(2024)に基づく。

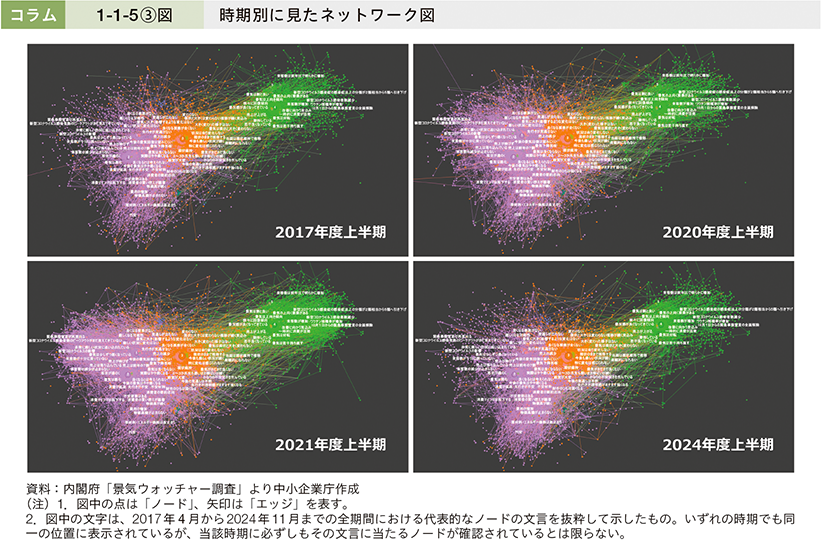

コラム1-1-5③図は、2017年度上半期・2020年度上半期・2021年度上半期・2024年度上半期の各時期のネットワークを可視化したものである。これを見ると、2017年度上半期においては、左上の「新型コロナウイルスの影響」を起点としたネガティブな影響に対応する部分のエッジが見られない。一方、2020年度上半期と2021年度上半期については、2020年度上半期では「新型コロナウイルスの影響」を起点とした負の影響に関するエッジが増加し、2021年度上半期では右上に位置するワクチン接種などの正の影響に対応するエッジも増加している。2024年度上半期では「新型コロナウイルスの影響」に関するエッジは減少し、下部に見られる物価高や円安の負の影響が顕著となっている。このように構築したネットワークは、時期ごとの特徴の違いを明確に捉えている。

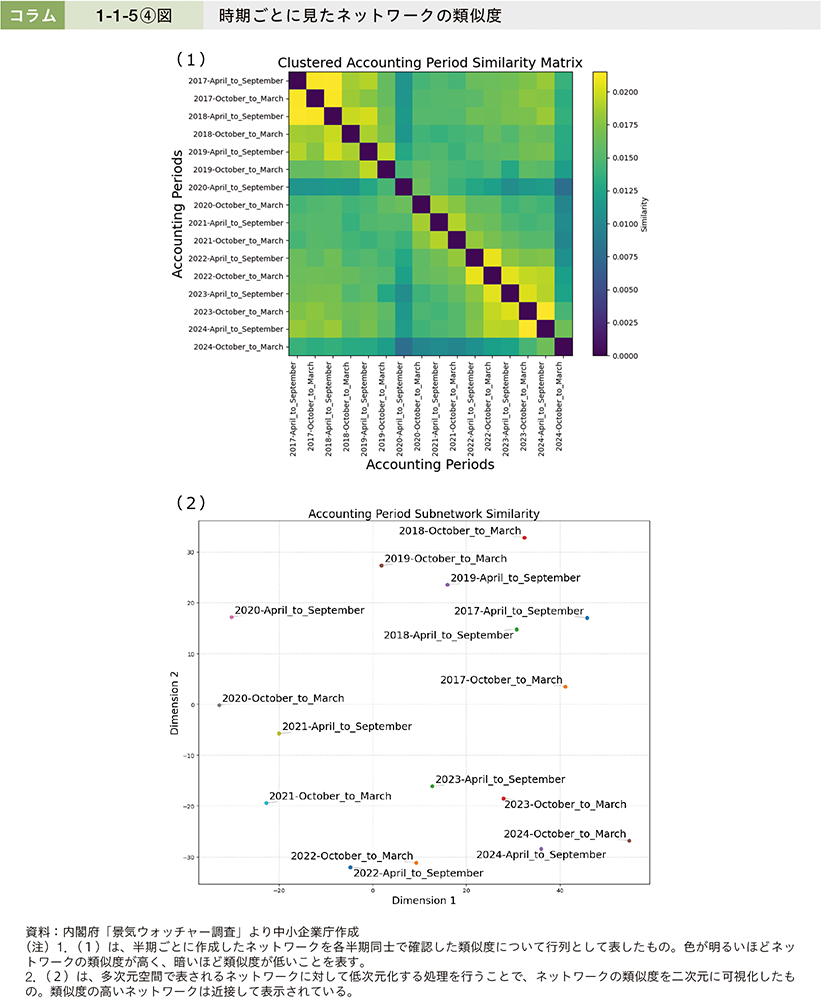

このような時期によるネットワークの違いを定量的に分析するため、期間ごとのネットワークの類似度を計算したものをコラム1-1-5④図に示す。(1)からは、ネットワークが1年から1年半程度は類似性を保持すること、また2020年度上半期がいずれの時期とも類似度が低く、特異な時期となっていることが明らかとなっている。2024年度下半期の特異性については、データ量が十分に蓄積されていないことが要因と考えられる。コラム1-1-5④図の(2)は、参考として、ネットワーク間の類似度を基に各時期をt分布型確率的近傍埋め込み法(t-distributed stochastic neighbor embedding、以下、「t-SNE」という39。)によって低次元化したものを示したものである。この図からは、時間的に近接する期間のネットワークが空間的にも近接して配置される傾向が明確に表れている。

39 詳細は、van der Maaten and Hinton(2008)による。

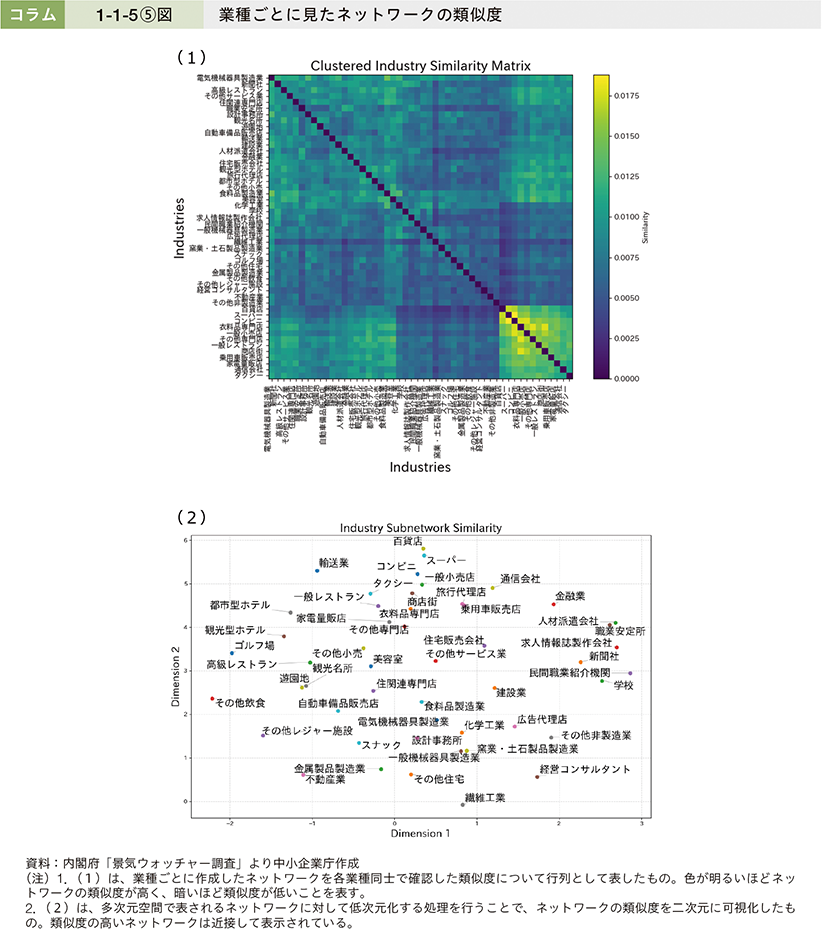

コラム1-1-5⑤図は、業種間における同様の分析結果を示したものである。(1)のネットワークの類似度を表した行列から、「スーパー」、「コンビニ」、「衣料品専門店」などの間で高い類似度が観察される。また、(2)のネットワーク間の類似度を基に各業種をt-SNEによって低次元化した図からは、事業環境が類似している業種が空間的に近接して配置される傾向が見られ、これは直感的な業種間の関係性とも整合的である。このような分析結果は、構築されたネットワークがマクロ的な産業構造を適切に捉えていることを示唆している。

4.ミクロの分析結果

ここまではネットワークをマクロの視点から分析してきた。次にミクロ的な観点から、各業種におけるナラティブ40の相違を分析する。この分析の目的は、指定時点における特定キーワードを起点とするナラティブの業種間の違いを明らかにすることである。同時に、Graph RAGやKnowledge Graph RAGを構築する上で、本コラムで作成したネットワークの有用性を検証するという目的もある。

40 ここでの「ナラティブ」とは、「物語」や「叙述」などと訳され、出来事や状況を伝える一連のストーリーを意味する。すなわち、本コラムにおける「ナラティブ」とは、ノード同士の因果関係などから構築された、回答者の景況感の認識に至る一連のストーリー構造を表す。

ここでは昨今の物価高に着目し、特定キーワードを起点として、景気判断の「1」~「5」に至るまで五つのエッジで構成されるパスを分析対象とする。しかし、この方法では、業種によってはそうしたパスが全く存在しない場合や、非常に多くのパスが抽出される場合がある。特に後者の場合、個々のパスの精査に多大な労力を要する。

そこで本コラムでは、パスに含まれる情報を用いて順位付けを行った上位の結果を表示する。具体的には、パスが複数のエッジの連なりによって構成され、各エッジには少なくとも一つ以上の裏付けとなる景気ウォッチャー調査の回答が存在することから、回答に付随する時点や業種の情報を活用する方法を採用した。

まず、エッジごとに裏付けとなる回答の時点情報に注目し、指定時点との最小時間差をそのパスの時間として設定した。このパスの時間に対して指定時点からの時間的距離に応じて指数関数的に減少するウェイトを設定し、エッジごとにウェイトを算出した。各パスのウェイトは、パスを構築する五つのエッジのウェイトの平均値として定義した。指定時点になるべく近いパスの方が、その時点におけるナラティブをより正確に反映していると考えられるため、ウェイトの大きい順に並び替える。次に、パスを構築する五つのエッジにおいて指定業種以外の回答の使用を最大一つまでに制限し、指定業種の回答のみで構成されるパスを優先的に配置した。これら二つの基準で大部分の順位付けが可能となるが、順位の曖昧さが残る可能性を考慮し、各エッジを支える回答数の平均値も補助的な情報として付加した。これらの情報を活用することで、特定時点における特定のキーワードに関する業種別ナラティブの相違を効率的に把握することが可能となる。

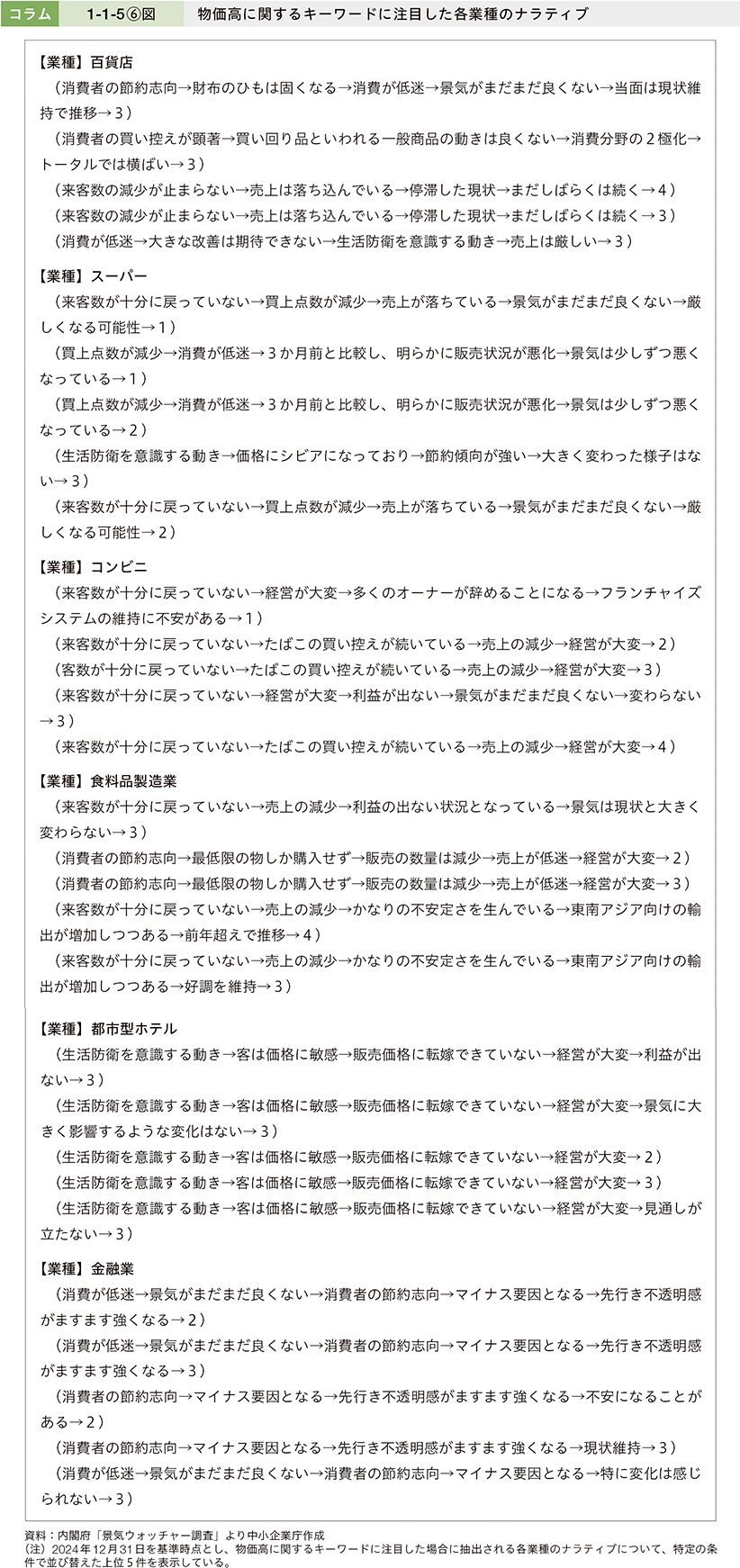

ここでは、2024年12月31日を基準時点とし、次の物価高に関するキーワードに注目した。「消費者の節約志向」、「財布のひもは固くなる」、「買上点数が減少」、「消費者の買い控えが顕著」、「来客数が十分に戻っていない」、「生活防衛を意識する動き」、「消費が低迷」、「来客数の減少が止まらない」、「可処分所得は大して増えていない」、「客足が遠のく」の計10個である。これらは各ノードについて大規模言語モデルに消費動向との関係を尋ねた結果、関係があると判断されたもののうち、出現回数が多かった上位10件に該当する。

これらのキーワードから出発して5ステップで景気判断にたどり着くパスを、上記の基準に基づいて並び替え、いくつかの業種についてまとめたものがコラム1-1-5⑥図である。この図から分かることは、どの業種も「消費者の節約志向」という共通の課題に直面していることである。各業種の経営者の回答からは、「来客数が十分に戻っていない」や「売上の減少」といった具体的な影響が浮かび上がってきた。

しかし、この共通した逆風の中で、各業種は異なる対応策を模索している。「食料品製造業」では、国内市場の縮小に対して「東南アジア向けの輸出が増加」しており、新たな成長の可能性を見いだしている。この動きは、他の業種とは一線を画す前向きな戦略として注目される。一方、「都市型ホテル」は「販売価格に転嫁できていない」状況に直面し、「経営が大変」な状況が続いている。また、小売業界内部でも、業態による違いが顕著である。「百貨店」では「消費分野の2極化」という構造変化への対応を迫られる一方、「スーパー」では「買上点数が減少」という課題に直面している。「コンビニ」は、「たばこの買い控えが続いている」や「フランチャイズシステムの維持に不安がある」という独自の課題を抱えている。他方で、「金融業」は、これらの消費動向をマクロの視点から注視しており、その分析から「先行き不透明感がますます強くなる」という認識を示している。この見方は、多くの業種で共有されている「景気がまだまだ良くない」という認識とも呼応している。

5.分析結果のまとめ

本コラムでは、内閣府「景気ウォッチャー調査」を用いて因果関係を表すネットワークを構築して分析した結果を紹介した。最初に、そのネットワークの時間的推移や業種ごとの違いに焦点を当てたマクロ分析を行い、時期や業種ごとに適切なネットワークが形成されていることを確認した。次に、ミクロの視点から2024年12月時点の消費動向に関する業種別のナラティブを分析したところ、全業種が「消費者の節約志向」という共通課題に直面し、多くの業種で「景気がまだまだ良くない」という認識が共有されていることが判明した。

その一方で、この厳しい環境下でも、各業種の事業者は自らの特性に応じた対応策を模索していることも判明した。例えば、食料品製造業では「東南アジア向けの輸出が増加」した結果、「前年超えで推移」あるいは「好調を維持」といった動きが見られ始めており、一つの方向性を示唆している可能性がある。現状、多くの業種で「現状維持」や「大きく変わった様子はない」という停滞的な見通しが示されているものの、各業種が直面する課題の性質は異なるため、求められる解決策も業種ごとに異なる。この状況は、我が国の事業者が単一の処方箋ではなく、業界特性に応じた多様な対応策を必要としていることを示している。

最後に、今回構築したネットワークは、マクロの観点からもミクロの観点からも意義のあるものといえる。将来的にはこうした技術と生成AIを更に掛け合わせることで、テキストデータからエビデンスに基づいた示唆を与える検索システムが構築され、そこから把握できる情報が経営戦略検討や政策立案において有効活用されることが期待される。