中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は、2023年5月に感染症が5類に移行した一方で、物価高騰・人手不足など引き続き様々な課題に直面している。特に人材や資金など経営資源の制約がある中で、中小企業・小規模事業者が単独でこうした課題に対応していくことは難しい可能性がある。そのため、これまで中小企業・小規模事業者が抱える経営課題の解決を支援してきた支援機関25の役割は、今後も引き続き重要となると考えられる。

25 ここでいう「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、金融機関、税・法務関係士業、中小企業診断士、コンサルタント等の認定経営革新等支援機関等を指す。

そこで、本章では、中小企業支援機関を対象とした「中小企業支援機関の現状と課題に関する調査」26を用いて、支援機関の現状と課題、支援体制の強化について分析していく。

26 本アンケートの詳細は第2部第2章を参照。

第1節 支援機関の現状と課題

1.支援機関の現状

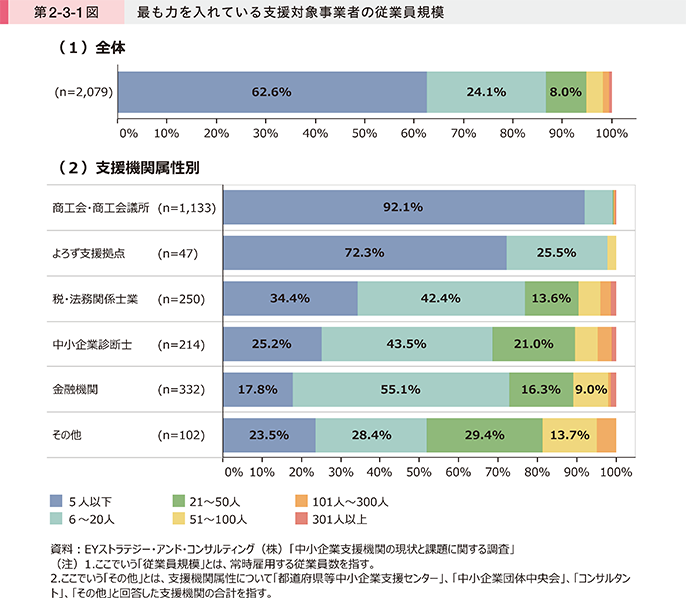

まず、支援機関の現状について確認する。第2-3-1図は、最も力を入れている支援対象事業者の従業員規模について見たものである。これを見ると、支援機関全体として、約6割の支援機関が「5人以下」と回答しており、比較的規模が小さい企業を中心に支援を行っている様子が見て取れる。

また支援機関属性別に見ると、「5人以下」と回答する割合が、商工会・商工会議所では9割以上、よろず支援拠点では7割以上と高い。

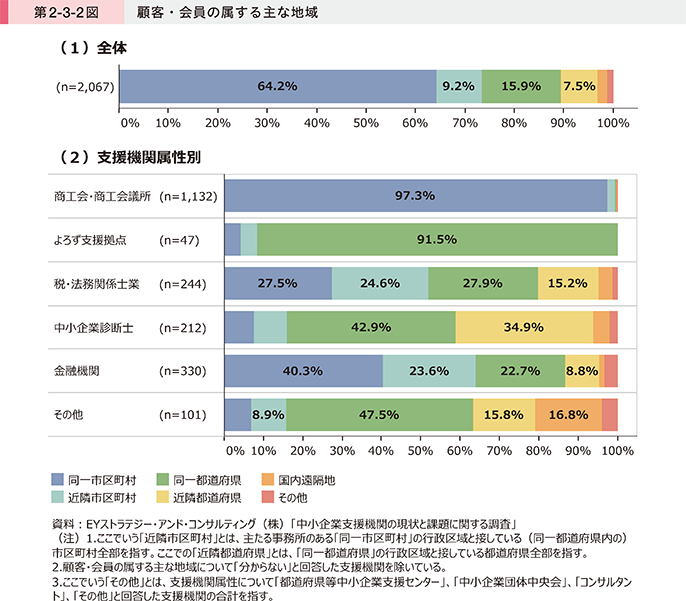

第2-3-2図は、支援機関の顧客・会員の属する主な地域について見たものである。これを見ると、支援機関全体では約6割の支援機関が「同一市区町村」と回答しており、地域に根ざして中小企業・小規模事業者を支援している支援機関が多いと考えられる。

支援機関の属性別に見ると、「商工会・商工会議所」や「金融機関」は「同一市区町村」と回答する割合が高い。また、「よろず支援拠点」や「中小企業診断士」では「同一都道府県」と回答する割合が高く、支援機関によって顧客・会員の属する主な地域にばらつきがあることが分かる。

続いて、事業者側の支援機関の活用状況について見ていく。

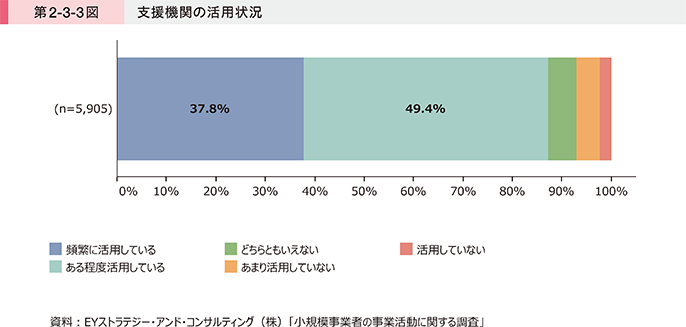

第2-3-3図は、小規模事業者における支援機関の活用状況を見たものである。これを見ると、支援機関を「頻繁に活用している」、「ある程度活用している」と回答した事業者は、8割以上となっている。小規模事業者の大半が事業活動を進めていく上で、支援機関を活用している様子がうかがえる。

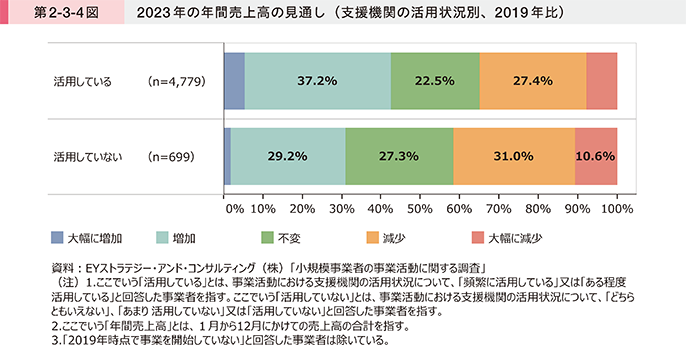

第2-3-4図は、支援機関の活用状況別に、事業者の2023年の年間売上高の見通しを見たものである。これを見ると、支援機関を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者よりも、2019年と比較した2023年の年間売上高の見通しが「大幅に増加」、「増加」すると回答した割合が高い傾向にあることが分かる。

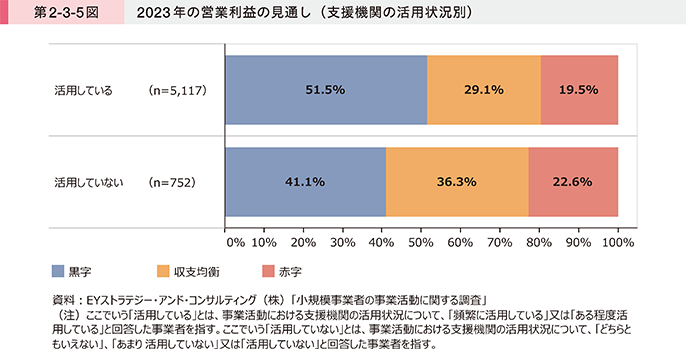

第2-3-5図は、支援機関の活用状況別に、事業者の2023年の営業利益の見通しを見たものである。これを見ると、支援機関を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者よりも、2023年の営業利益の見通しが「黒字」になる割合が高い傾向にあることが分かる。第2-3-4図の結果も踏まえ、支援機関を活用することの効果が、支援対象事業者の業績面に現れている可能性が示唆される。

2.支援機関の課題

前項で確認したとおり、支援機関を活用することは事業者の業績面にも好影響をもたらす可能性があり、事業者にとって支援機関の存在は今後も重要になると考えられる。一方で、支援機関が今後、事業者を支援していくに当たっては課題も存在する。

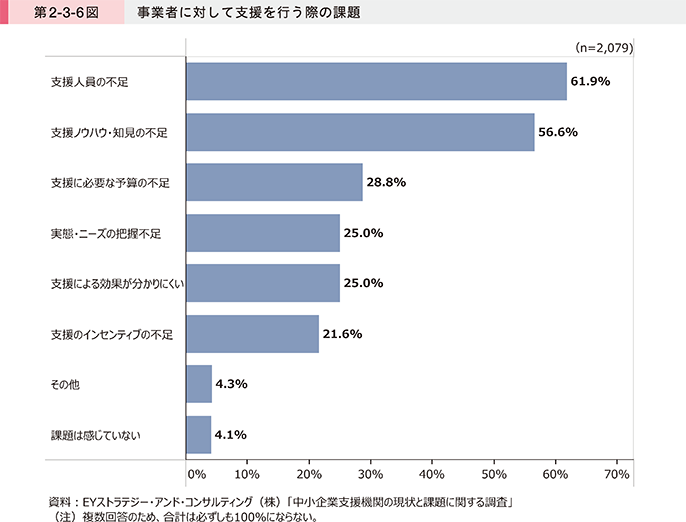

第2-3-6図は、支援機関が事業者に対して支援を行う際の課題について見たものである。これを見ると、「支援人員の不足」や「支援ノウハウ・知見の不足」を課題として挙げる割合が高い。

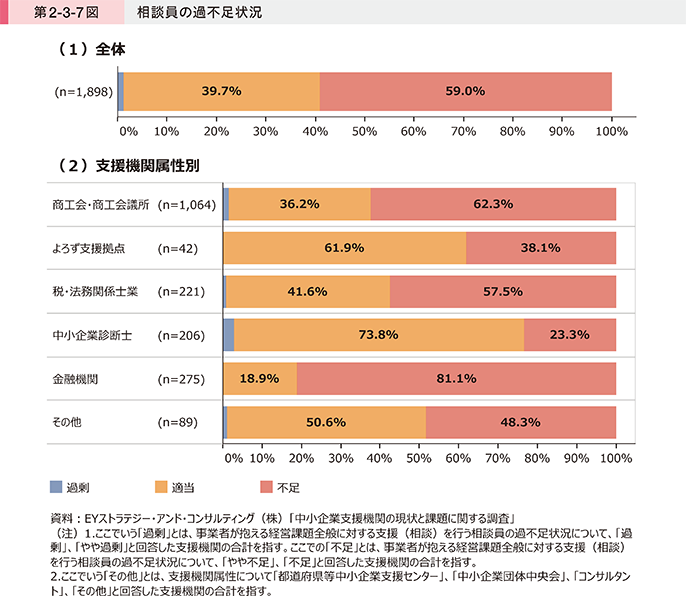

第2-3-7図は、事業者が抱える経営課題全般に対する支援(相談)を行う相談員27の過不足状況について見たものである。これを見ると、支援機関全体としては、半数以上が「不足」と回答している。また、支援機関属性別に見ると、「金融機関」、「商工会・商工会議所」、「税・法務関係士業」の順に「不足」と回答する割合が高くなっており、これらの支援機関において特に人手不足が実感されている様子がうかがえる。

27 ここでの「相談員」とは、中小企業・小規模事業者の経営相談に対応可能な社員・職員のことを指す。

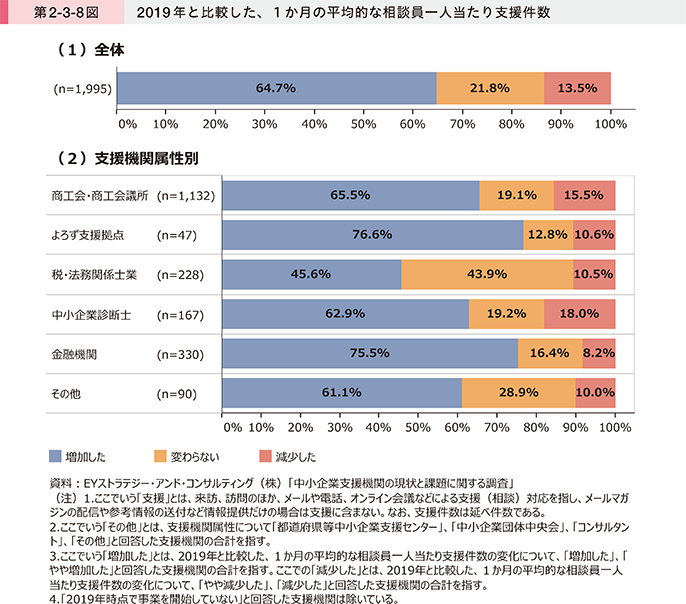

第2-3-8図は、2019年と比較した、1か月の平均的な相談員一人当たり支援件数を確認したものである。これを見ると、支援機関全体として、2019年と比較して、1か月の平均的な相談員一人当たり支援件数が「増加した」と回答した割合が約6割となっている。大半の支援機関が、相談員一人当たり支援件数の増加を実感しており、相談員にかかる業務負担が大きくなっている可能性が示唆される。

支援機関属性別に見ると、「よろず支援拠点」、「金融機関」、「商工会・商工会議所」、の順に、相談員一人当たり支援件数が「増加した」と回答した割合が高くなっている。

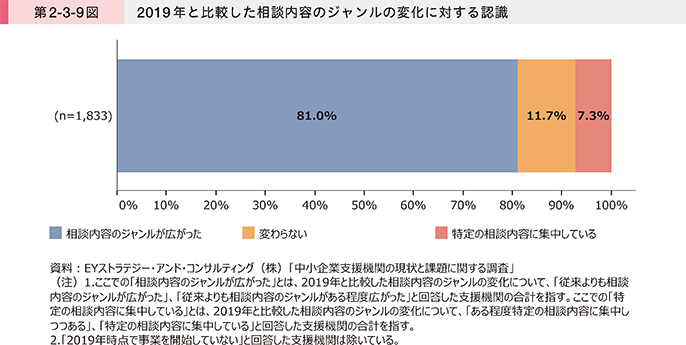

第2-3-9図は、支援機関に対して、2019年と比較した相談内容のジャンルの変化に対する認識を確認したものである。これを見ると、支援機関全体としては、「相談内容のジャンルが広がった」と回答する割合が8割を超えており、事業者から支援機関に寄せられる相談内容が多様化していると感じる支援機関が多い様子がうかがえる。

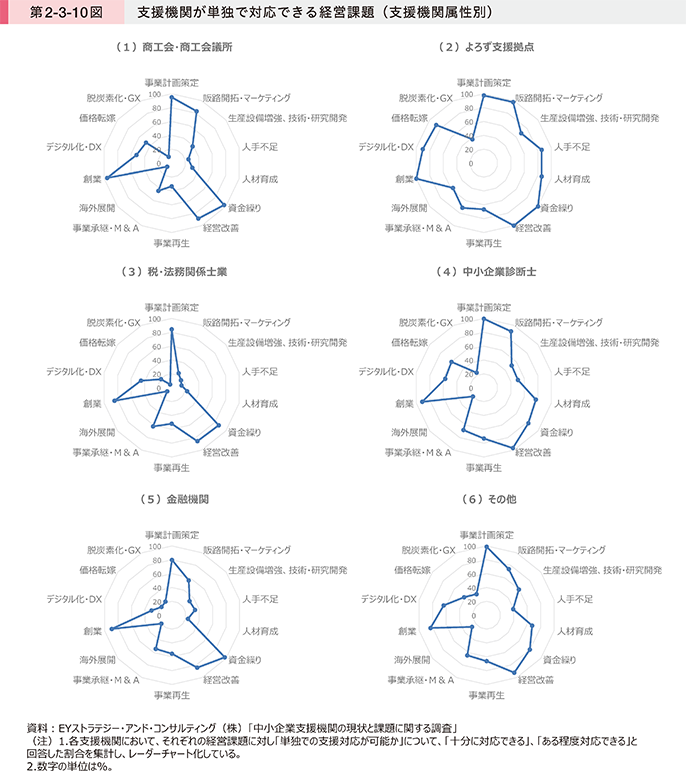

第2-3-10図28は、支援機関属性別に、支援機関が単独で対応できる経営課題を見たものである。これを見ると、経営課題のうち「事業計画策定」、「資金繰り」、「経営改善」、「創業」は全ての支援機関において対応できる割合が高い。一方で、「生産設備増強、技術・研究開発」や「脱炭素化・GX」は、対応できる割合が低くなっており、支援機関ごとに単独で対応できる経営課題に差があることが分かる。

28 各支援機関について、回答数(n)は以下のとおり。

〔1〕商工会・商工会議所

事業計画策定:n=1,073、販路開拓・マーケティング:n=1,070、生産設備増強、技術・研究開発:n=1,068、人手不足:n=1,072、人材育成:n=1,066、資金繰り:n=1,069、経営改善:n=1,070、事業再生:n=1,065、事業承継・M&A:n=1,068、海外展開:n=1,068、創業:n=1,072、デジタル化・DX:n=1,068、価格転嫁:n=1,070、脱炭素化・GX:n=1,071。

〔2〕よろず支援拠点

事業計画策定:n=42、販路開拓・マーケティング:n=42、生産設備増強、技術・研究開発:n=42、人手不足:n=42、人材育成:n=42、資金繰り:n=42、経営改善:n=42、事業再生:n=42、事業承継・M&A:n=42、海外展開:n=42、創業:n=42、デジタル化・DX:n=42、価格転嫁:n=42、脱炭素化・GX:n=42。

〔3〕税・法務関係士業

事業計画策定:n=229、販路開拓・マーケティング:n=228、生産設備増強、技術・研究開発:n=227、人手不足:n=226、人材育成:n=227、資金繰り:n=230、経営改善:n=230、事業再生:n=227、事業承継・M&A:n=229、海外展開:n=227、創業:n=229、デジタル化・DX:n=228、価格転嫁:n=229、脱炭素化・GX:n=228。

〔4〕中小企業診断士

事業計画策定:n=212、販路開拓・マーケティング:n=208、生産設備増強、技術・研究開発:n=208、人手不足:n=206、人材育成:n=209、資金繰り:n=209、経営改善:n=210、事業再生:n=210、事業承継・M&A:n=208、海外展開:n=207、創業:n=207、デジタル化・DX:n=206、価格転嫁:n=209、脱炭素化・GX:n=208。

〔5〕金融機関

事業計画策定:n=277、販路開拓・マーケティング:n=276、生産設備増強、技術・研究開発:n=274、人手不足:n=275、人材育成:n=275、資金繰り:n=278、経営改善:n=276、事業再生:n=277、事業承継・M&A:n=278、海外展開:n=276、創業:n=277、デジタル化・DX:n=277、価格転嫁:n=276、脱炭素化・GX:n=276。

〔6〕その他

事業計画策定:n=89、販路開拓・マーケティング:n=88、生産設備増強、技術・研究開発:n=89、人手不足:n=89、人材育成:n=89、資金繰り:n=89、経営改善:n=89、事業再生:n=89、事業承継・M&A:n=87、海外展開:n=89、創業:n=89、デジタル化・DX:n=88、価格転嫁:n=89、脱炭素化・GX:n=89。