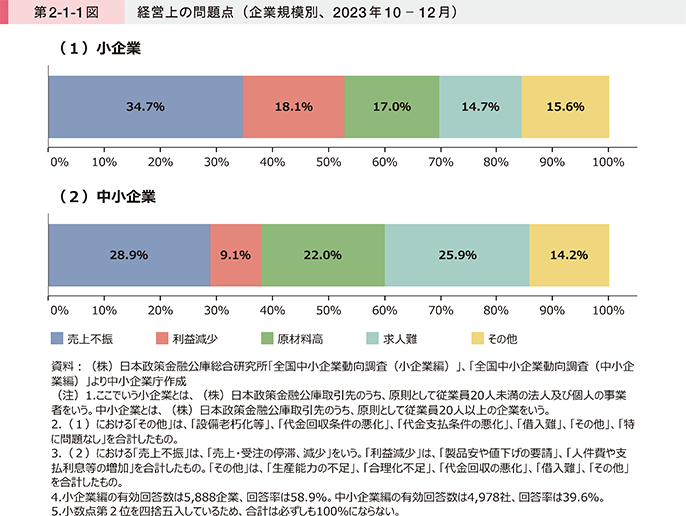

第1部で確認したとおり、感染症の感染拡大以降、経済社会活動の正常化が進む中で、小規模事業者の業況判断DIが、足下では約30年ぶりの高水準を記録するなど明るい兆しが見られる。一方で、経営上の問題点を見ると、従業員20人未満の規模の小さい事業者は、「売上不振」の占める割合が中小企業と比べ高く、厳しい経営環境にある(第2-1-1図)。

このような状況の中で、小規模事業者が売上げを確保し、事業を持続的に発展させていくためには、「ヒト・モノ・カネ」といった経営資源を活用していくことが重要になると考えられる。また経営資源を活用するに当たり、時間やノウハウが限られる小規模事業者単体で取り組むことは難しい側面があり、支援機関の役割も重要になると推察される。

そこで、本章では、小規模事業者を対象とした「小規模事業者の事業活動に関する調査」1を用いて、小規模事業者が直面する課題やそれらに対応するための取組について分析する。

1 EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)「小規模事業者の事業活動に関する調査」:EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)が、2023年12月に商工会及び商工会議所の会員のうち、小規模事業者を対象にWebアンケート調査を実施(有効回答数:6,080件)したものである。

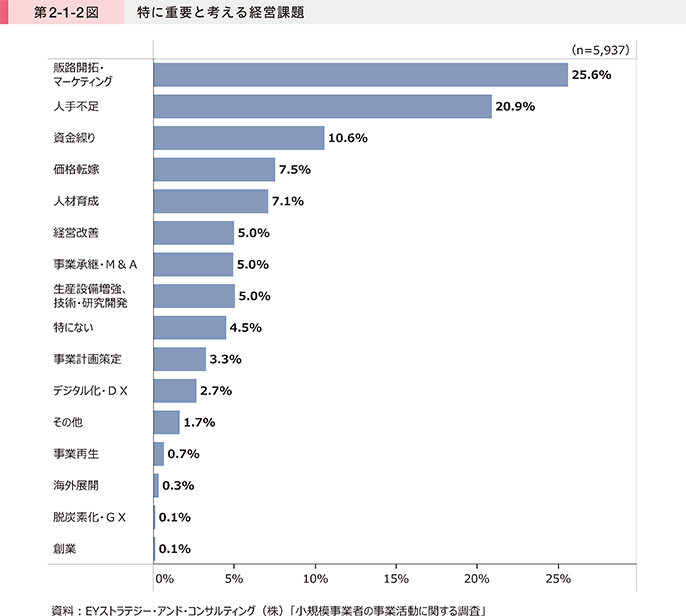

特に小規模事業者が重要と考える経営課題として「販路開拓・マーケティング」、「人手不足」、「資金繰り」が上位に挙げられている(第2-1-2図)ことから、自社が取り扱う製品・商品・サービス(モノ)を適正な価格で販売し、より多くの顧客に提供する取組や、資金(カネ)や人手(ヒト)を確保する取組について、支援機関による支援も踏まえながら分析を行う。

第1節 小規模事業者の売上げの確保に向けた取組

1.売上げの状況

第2-1-1図のとおり、規模の小さい企業にとって、依然として売上げの確保は経営を行う上で重要な課題と考えられる。

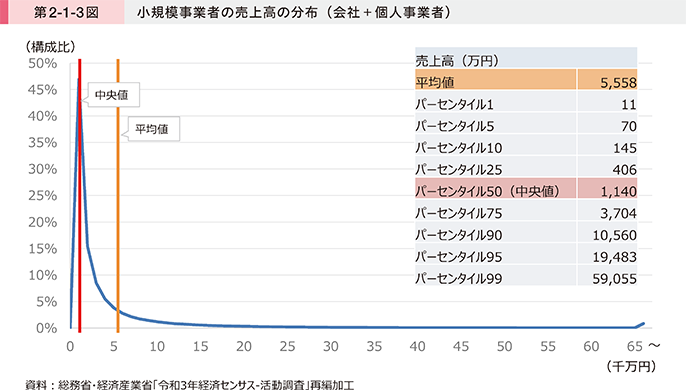

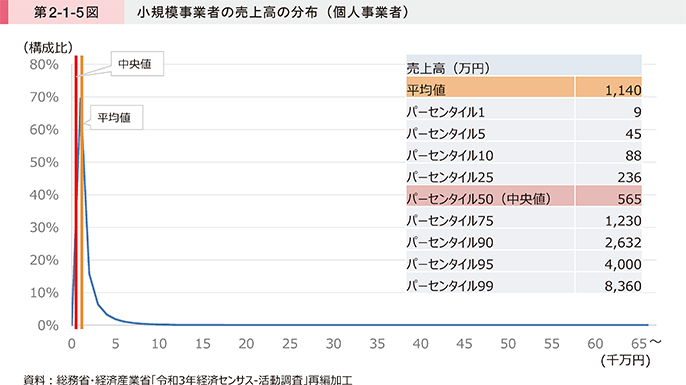

まず現状について確認する。第2-1-3図は、横軸に売上高区分を1,000万円ごとに取り、縦軸に企業数の構成比を取って、小規模事業者の売上高の分布状況を示したものである。小規模事業者の売上高の中央値は1,140万円で、売上高1,000万円以下に約半数の小規模事業者が存在していることが分かる。

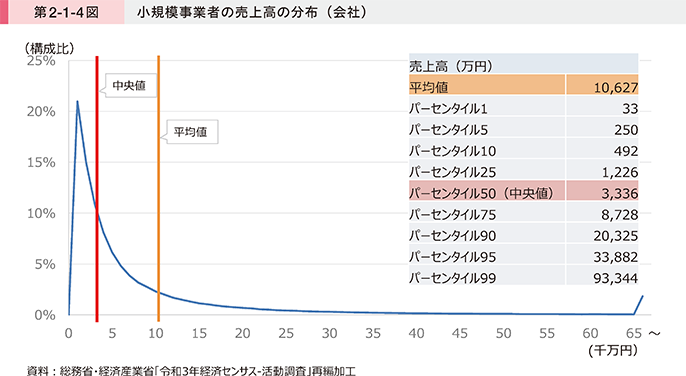

第2-1-3図を「会社」と「個人事業者」に分けて、売上高の分布状況を確認したものが第2-1-4図及び第2-1-5図である。これを見ると、最も構成比の高い区分は「会社」、「個人事業者」共に、売上高が1,000万円以下であるものの、その構成比は「会社」が約2割であるのに対し、「個人事業者」は約7割となっている。

第2-1-6図は、企業規模別に、損益分岐点比率の推移を見たものである。損益分岐点比率とは、売上高が現在の何%未満の水準になると赤字になるかを表す指標であり、売上高の減少に対する耐性を示す。これを見ると、「大企業」の損益分岐点比率は、2022年度時点で47.9%まで改善している一方で、「中規模企業」では83.6%、「小規模企業」では89.5%と、改善はしているものの「大企業」との格差が大きくなっている。特に「小規模企業」は、感染症の感染拡大前から、「大企業」や「中規模企業」と比較して、損益分岐点比率が高い傾向が続いている。このことから、再び感染症の感染拡大時のような売上高が大きく減少する局面が来れば、多くの小規模企業が苦境に陥るおそれがあるものと考えられる。

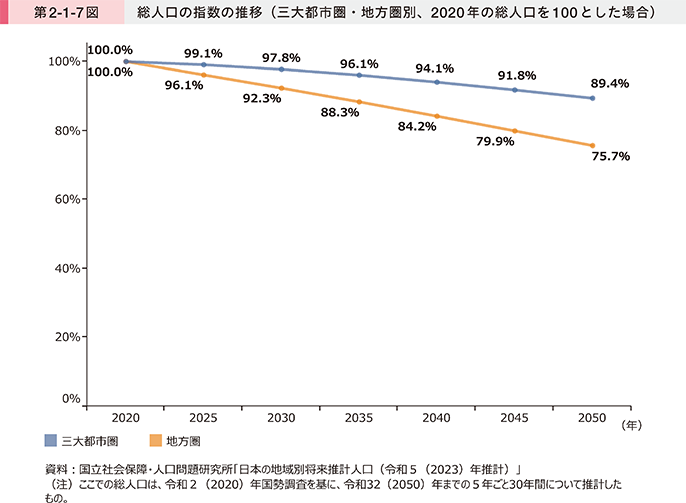

第2-1-7図は、三大都市圏2・地方圏3別に、2020年の総人口を100とした場合における総人口の推移の推計を見たものである。これを見ると、「三大都市圏」と比較して、「地方圏」は2025年以降、総人口の指数が低い傾向で推移していくと予想されていることが分かる。

2 本章における「三大都市圏」とは、下記の東京圏、大阪圏、名古屋圏の市区町村が含まれる都道府県を指すものとし、具体的には、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)、名古屋圏(愛知県、三重県)とする。「東京圏」とは、首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町の区域をいう。「大阪圏」とは、近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域をいう。「名古屋圏」とは、中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村をいう。

3 本章における「地方圏」とは、「三大都市圏」以外の都道府県を指すものとする。

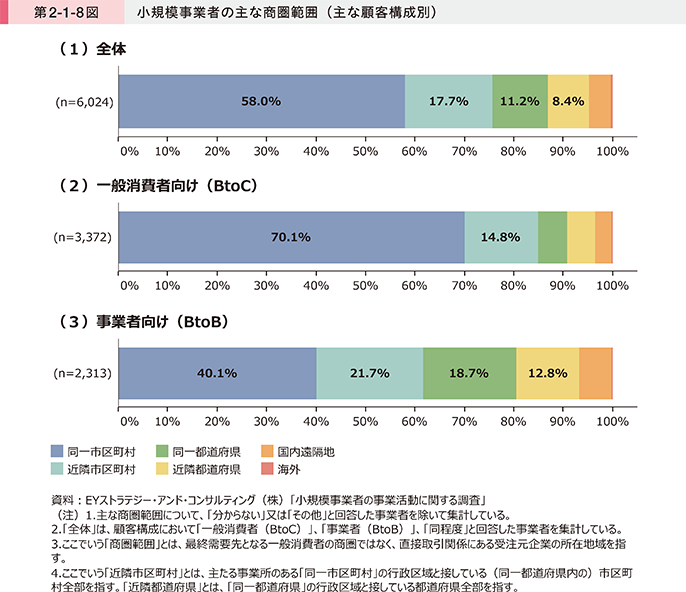

第2-1-8図は、主な顧客構成別に、小規模事業者の主な商圏範囲を見たものである。これを見ると、約6割の小規模事業者が、主な商圏範囲として「同一市区町村」と回答していることが分かる。また、主な顧客構成別に見ると、特に一般消費者向け(BtoC)に事業を営んでいる小規模事業者において、約7割が「同一市区町村」と回答している。小規模事業者は近隣地域に商圏が限定されている場合が多く、人口減少や地域経済の疲弊が進展することにより需要の縮小に直面する可能性がある。このことから、小規模事業者が地域の枠を超えた新たな需要の獲得に取り組むことは重要と考えられる。

2.適正な価格の設定

企業が売上げを確保するためには、自社が取り扱う製品・商品・サービスの付加価値に見合った適正な価格を設定することが重要となる。

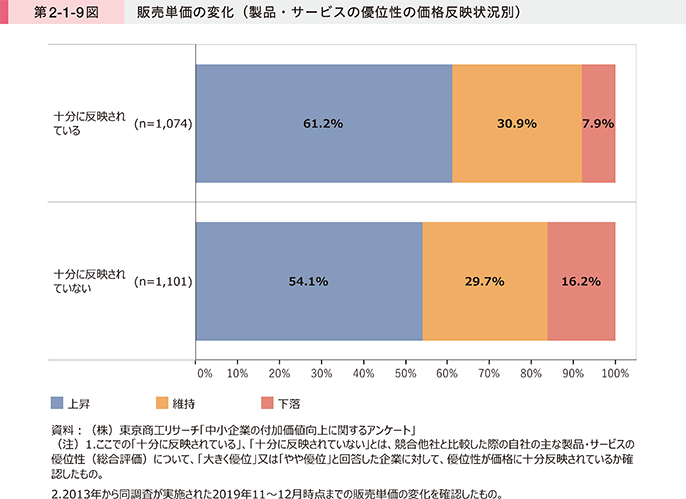

第2-1-9図は、中小企業を対象としたアンケート4より、製品・サービスの優位性の価格反映状況別に、2013年から2019年までの販売単価の変化を見たものである。これを見ると、製品・サービスの優位性が価格へ「十分に反映されている」企業は、「十分に反映されていない」企業と比較して、販売単価が上昇したと回答する割合が高い。このことから、自社の製品・商品・サービスの優位性を高めることは、販売単価の向上に寄与し売上げの確保につながると考えられる。

4 (株)東京商工リサーチ「中小企業の付加価値向上に関するアンケート」:(株)東京商工リサーチが2019年11~12月にかけて、従業員5人以上の中小企業20,000社を対象にアンケート調査を実施(回収4,548件、回収率22.7%)したものである。

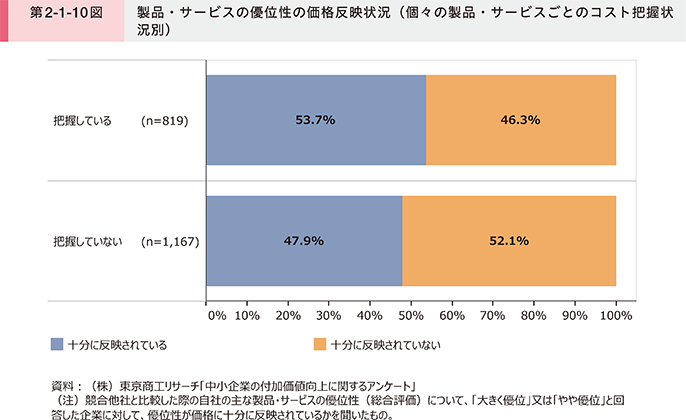

第2-1-10図は、個々の製品・サービスごとのコストの把握状況別に、製品・サービスの優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると、個々の製品・サービスごとにコストを「把握している」企業は、「把握していない」企業と比べて、優位性が価格に「十分に反映されている」と回答した割合が高い。

適正な価格を設定するためには、足下の状況を見直し、自社が取り扱う個々の製品・商品・サービスを生み出す際にかかるコストを把握することが有効と考えられる。

一方で、小規模事業者は時間や人手が限られており、事業者単体で適正な価格設定を図ることは難しい可能性がある。そのため、支援機関からの支援を活用していくことが重要である。実際に事例2-1-1のように、商品ごとの価格や原価、粗利益を再確認し、価格設定を見直したことで赤字体質から脱却した企業も存在する。また事例2-1-2のように、支援機関を活用して経営者自ら知識・スキルの習得に努めながら、価格転嫁や新製品開発に取り組み、利益率向上を実現した企業も存在する。

事例2-1-1:LEATHER WORK MAKE

支援機関を活用し、製品の原価を把握しながら価格設定を見直したことで赤字体質から脱却することに成功した企業

所在地 沖縄県北谷町

従業員数 3名

資本金 個人事業者

事業内容 その他の小売業

▶製品が売れても赤字の状態が続き、支援機関へ相談

沖縄県北谷町のLEATHER WORK MAKE(レザーワークメイク)は、皮革製品の製造・販売を手掛ける企業である。代表の山城良太氏が2018年に創業した当初から、顧客の注文に応じて型紙から起こして手作りで丁寧に仕上げていく皮革製品は品質が高く、注文が相次いだことから、休む暇もなく製造に当たっていた。しかし、製品が売れても売上総利益を十分に確保できず、家賃等の経費を差し引くと赤字となり、事業継続に必要な運転資金が減少する状況に陥っていた。「このままでは店が続けられない」と危機感を抱いた山城氏は、金融機関から紹介を受けて沖縄県よろず支援拠点に相談し、経営改善に取り組み始めた。

▶支援機関の助言を受けながら価格設定の見直しや店舗の集客力・顧客満足度の向上を図る

山城氏は、沖縄県よろず支援拠点のコーディネーター(以下、「CO」という。)に相談する中で、原材料費に利益を乗せただけで販売価格を設定しており、製造にかかる人件費や水道・光熱費等の間接経費を考慮していない状況にあることを認識した。そこで、COの助言を受けながら、製品を作る際に掛かった時間や費用を製造工程ごとに計測し、十分な利益を確保できるよう価格設定の見直しを行った。「顧客へ価格設定の根拠や手作りの付加価値を丁寧に伝えたことで、多くの人に価格の改定を受け入れてもらえたと感じている」と山城氏は振り返る。

また、山城氏は、COの力を借りながら、毎月の売上目標を設定した上で、目標から逆算して必要となる製品の生産量を決定するほか、材料の棚卸しを定期的に行い不良在庫の発生を防ぐなど、数字を用いて経営状況を把握しながら管理する手法を取り入れていった。さらに、COの助言を受けて、何の店か一目で分かる看板の設置や、顧客の導線を踏まえた製品の陳列方法の見直し等も行い、店舗の集客力・顧客満足度の向上を図った。

▶赤字体質からの脱却に成功するとともに、経営者としての基本を身につける

一連の取組は、客単価の上昇や顧客数の増加につながり、創業当初と比較して月次の売上げが5~6倍に拡大。利益も伸びており、赤字体質からの脱却に成功した。また、資金繰りに余裕が生まれたことから、店舗の近くに工房を新設するとともに、皮革製品の製造を担う職人など従業員3名を新たに採用。採用に当たり、COから労務関係の知識を学んだほか、製造工程の流れや各工程の標準時間をまとめたフロー図を作成するなど、従業員の作業を標準化できるように工夫した。「沖縄県よろず支援拠点の支援をきっかけに、感覚に頼らず実際の数字を見て経営を管理する意識が高まり、経営者の基本が身についたと感じている。今後は従業員の育成に注力しつつ、従業員が増えたことで空いた時間を活用して新しい店舗の構想も練りたい」と山城氏は語る。

事例2-1-2:マルハチ工業株式会社

支援機関を活用して経営者自ら知識・スキルの習得に努めながら、価格転嫁や新製品開発に取り組み、利益率向上を実現した企業

所在地 愛知県一宮市

従業員数 5名

資本金 1,000万円

事業内容 輸送用機械器具製造業

▶経営経験がない中、急きょ事業を引き継ぐ

愛知県一宮市のマルハチ工業株式会社は、主に自動車用の金属パイプ部品の製造・販売を手掛ける企業である。同社の田中好江社長は、先代社長である父親が病気で倒れたことを受け、急きょ同社の経営を引き継ぐこととなった。入社当初、田中社長には企業経営の経験がなく、経営に関する知識やスキルが十分に備わっていない状況にあった。また同社は当時、リーマン・ショックや東日本大震災の影響で、業績が悪化しており資金繰りにも苦慮していた。打開策を模索する中、取引金融機関から紹介され、愛知県よろず支援拠点の支援を受けることを決めた。

▶支援機関を活用しながら、経営の知識・スキルの習得に励みつつ、価格転嫁など経営改善を実現

田中社長は、経営に関する知識やスキルを習得するため、同拠点のコーディーネーター(以下、「CO」という。)から、2年間にわたり2週間に1回の頻度で指導を受けた。毎回の指導では、実際の月次決算のデータを、同社の経営状況と照らし合わせながら分析することで、田中社長は決算書の見方や財務分析の手法など経営管理に必要な知識を取得していった。また、分析を行う中で、取扱製品ごとに原価や利益率を確認したところ、事業を継続する上で十分な利益を確保できていないことが判明。COの助言を受けながら、仕入先に対して割高な製品の値下げ交渉を行うとともに、販売先とも交渉し販売価格の見直しを図った。交渉に当たっては、分析結果を基に価格を見直す根拠を明確に示すとともに、自社の付加価値を言語化し取引先へ伝えていくことを心掛けた。他にも在庫管理をデジタル化し不要在庫の圧縮を図るなど、COの支援を通じて経営改善を進めていった。このような一連の取組の結果、同社の利益率は向上。キャッシュフローも改善し、資金繰りの安定化にもつながった。

▶既存事業の利益率向上を達成するとともに、自社製品の開発にも着手

事業の立て直しを実現した同社は、自社製品開発に取り組んでいる。現在、力を入れているのは、福祉施設向けのトイレットペーパー過剰利用防止装置「TOMECO(トメコ)」の開発だ。同製品は、元々は、子供がトイレットペーパーをガラガラと回して出す「いたずら」を阻止するための道具として、市販することを想定せずに開発したものであった。しかし、製造業が集まるイベントに出品した際にニュースで取り上げられたことを契機に、福祉施設関係者から問合せを受けたことで、高齢者や障害者にもトイレットペーパーの使い過ぎを防止するニーズがあることを認識。専門家派遣制度でアドバイスを受けつつ、事業再構築補助金を活用しながら開発した。一宮市と連携し、2023年10月から市内の福祉施設20か所で同装置の実証実験を行っており、2024年の販売を目指している。

もともと受注生産が主体だった同社が、自社製品開発に取り組んだことは取引先からも評価されている。取引先と対等な関係で価格交渉ができるようになり、既存事業の利益率向上にもつながるという副次的な効果もあった。「新規事業を通じて、自社と同様に新製品・サービスの開発に挑戦する事業者と接点を持つことができた。既存事業にも力を入れつつ、自社の新しい可能性を追求していきたい」と田中社長は語る。

3.新規顧客の獲得

〔1〕国内の販路開拓

売上げを確保する上で、適正な価格設定を行い、販売単価を上げるとともに、新規顧客を獲得し、自社が取り扱う製品・商品・サービスの販売数量を増やしていくことも重要である。

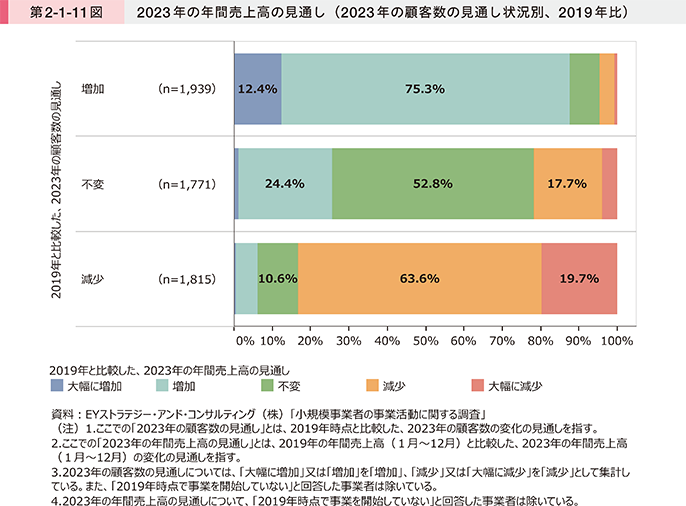

第2-1-11図は、2023年の顧客数の見通し状況別に、2023年の年間売上高の見通しを確認したものである。これを見ると、2019年と比較して2023年の顧客数の見通しが「増加」である事業者は、「不変」、「減少」である事業者よりも、2023年の年間売上高の見通しについて「大幅に増加」、「増加」と回答した割合が高い。なお、顧客数を増やすための取組の一つとしては、新規顧客の獲得が重要であると考えられる。

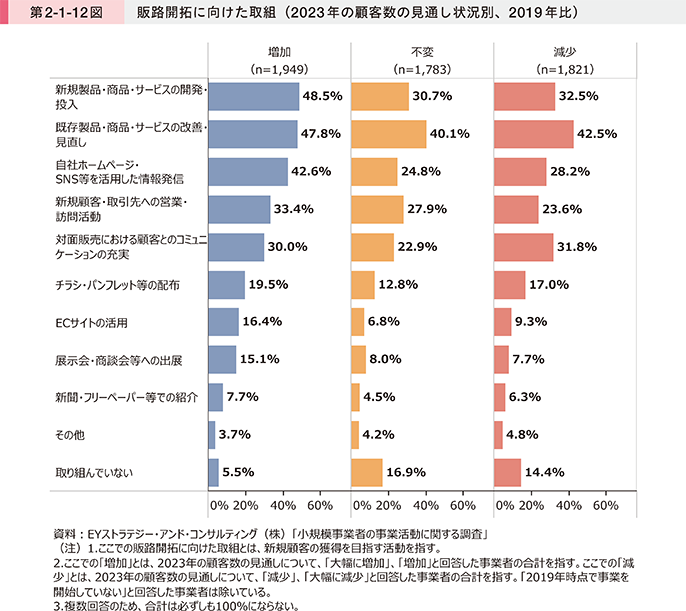

第2-1-12図は、2023年の顧客数の見通し状況別に、販路開拓に向けた取組について見たものである。これを見ると、2019年と比較して2023年の顧客数が「増加」の見通しである事業者は、「不変」、「減少」の見通しである事業者と比べて、大半の取組について実施している割合が高い。

特に「新規製品・商品・サービスの開発・投入」、「自社ホームページ・SNS等を活用した情報発信」については、「増加」の見通しである事業者と「不変」、「減少」の見通しである事業者の差が大きく、顧客の獲得に向けて重要な取組であると考えられる。

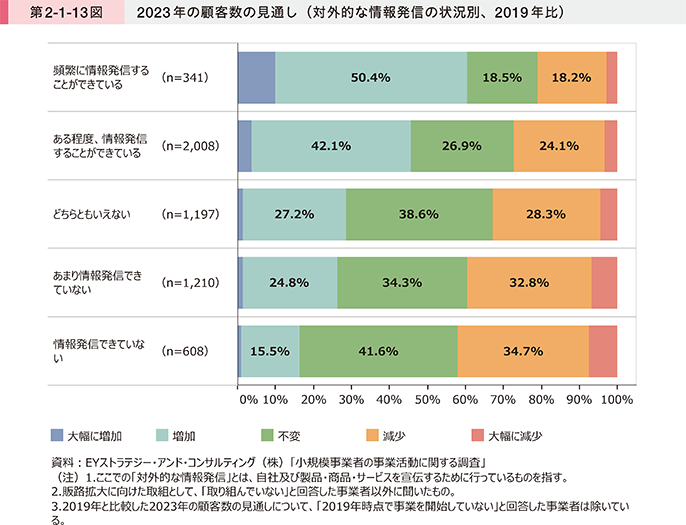

第2-1-13図は、対外的な情報発信の状況別に、2023年の顧客数の見通しを見たものである。これを見ると、「頻繁に情報発信することができている」事業者ほど、2023年の顧客数の見通しが2019年と比較して「大幅に増加」、「増加」と回答する割合が高い傾向にある。このことから、自社及び製品・商品・サービスの魅力を積極的に情報発信していくことは、顧客数の増加につながっていると考えられる。

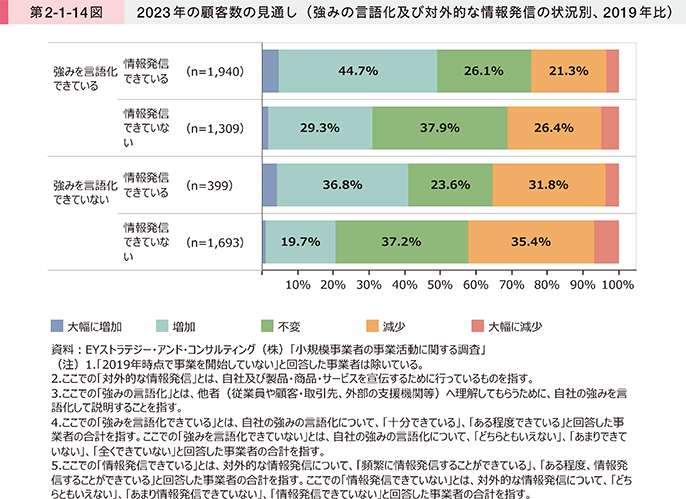

第2-1-14図は、強みの言語化及び対外的な情報発信の状況別に、2023年の顧客数の見通しを見たものである。これを見ると、自社の「強みを言語化できている」かつ「情報発信できている」事業者ほど、2023年の顧客数の見通しが2019年と比較して「大幅に増加」、「増加」と回答する割合が高い傾向にある。このことから、自社の強みを言語化し、それを積極的に対外的に発信していくことが顧客の獲得につながっていると考えられる。

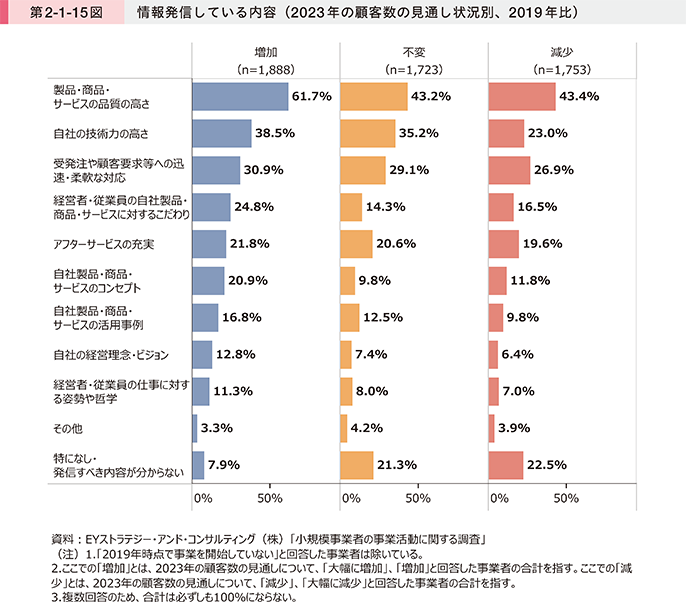

第2-1-15図は、2023年の顧客数の見通し状況別に、情報発信している内容について見たものである。これを見ると、2019年と比較して2023年の顧客数の見通しが「増加」である事業者は、「不変」、「減少」である事業者と比べて、特に「製品・商品・サービスの品質の高さ」と回答する割合が高く、全ての内容について情報発信している割合が高いことが分かる。

先行研究5では、経営資源の制約等の観点から、中小企業が新しい市場を開拓する上で、ターゲットとなる市場を明確にすることの重要性が指摘されており、小規模事業者にも当てはまると考えられる。

5 田中道雄(2014)「中小企業マーケティング」、中央経済社

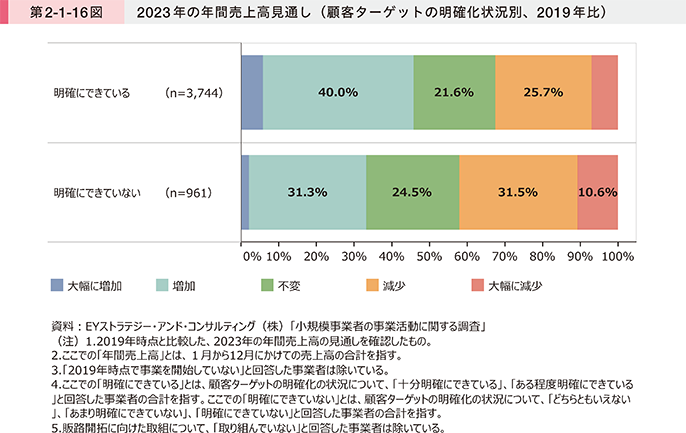

第2-1-16図は、販路開拓に取り組んでいる事業者を対象として、顧客ターゲットの明確化状況別に、2023年の年間売上高見通しを見たものである。これを見ると、販路開拓に向けた取組を行っている事業者のうち、顧客ターゲットを「明確にできている」事業者ほど、2023年の売上高見通しについて2019年と比較して「大幅に増加」、「増加」と回答する割合が高い傾向にあることが分かる。このことから、販路開拓を行う上で、顧客ターゲットを明確にすることが重要だと示唆される。

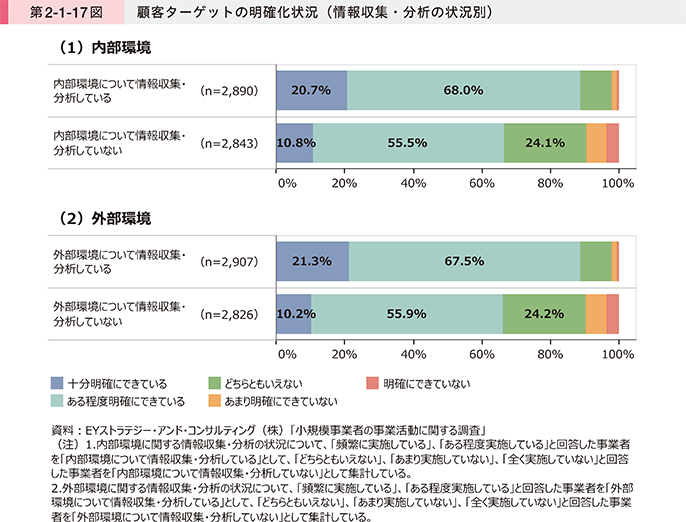

第2-1-17図は、内部環境及び外部環境の情報収集・分析の状況別に、顧客ターゲットの明確化状況を見たものである。これを見ると、内部環境及び外部環境について情報収集・分析している事業者ほど、顧客ターゲットを明確にできている傾向にあることが読み取れる。このことから、顧客ターゲットを明確にする上で、日頃から自社の経営環境について情報収集・分析を行うことが重要だと考えられる。

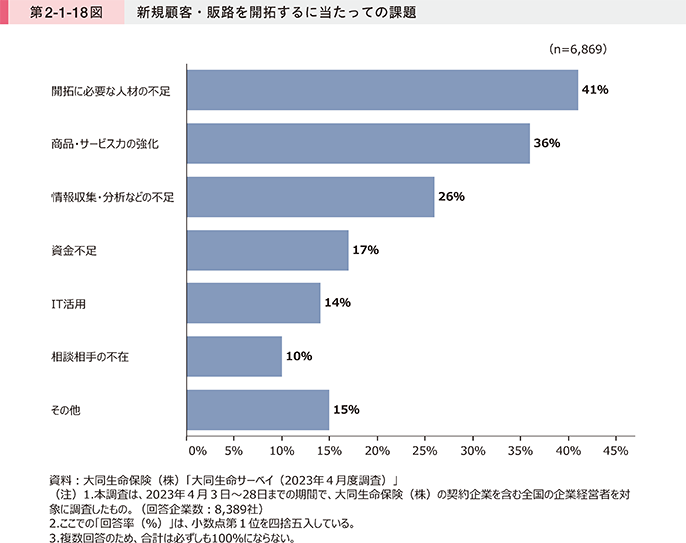

一方で、新規顧客の獲得を行う上で課題も存在する。第2-1-18図は、「大同生命サーベイ(2023年4月度調査)」を基に、全国の中小企業経営者を対象として、新規顧客・販路を開拓するに当たっての課題を見たものである。これを見ると、「開拓に必要な人材の不足」と回答する割合が4割を超えており最も高く、「商品・サービス力の強化」、「情報収集・分析などの不足」と続いている。

上記のように人材不足等の課題を抱える企業も存在することから、小規模事業者が単体で新規顧客の獲得に取り組むことは難しい可能性がある。そのため、支援機関の存在は重要と考えられ、実際に支援機関の支援を受けながら、情報発信や顧客ターゲットの明確化を行い、新規顧客の獲得につなげている事業者も存在する。

事例2-1-3は、支援機関の支援を受けながら、顧客ターゲットを明確にして、新規顧客の獲得に取り組んだ企業の事例である。

事例2-1-4は、自社の強みを認識し、情報発信を継続的に行うことで新規顧客の獲得につなげた企業の事例である。

事例2-1-3:珈琲ゆるりん

支援機関の支援を受け、顧客ターゲットを明確化した取組を行った企業

所在地 岐阜県岐阜市

従業員数 8名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食店

▶競合店の開業が相次ぎ売上げが減少、よろず支援拠点に経営改善策を相談

岐阜県岐阜市の珈琲ゆるりんは、同市中心部近くの住宅地でコインランドリーを併設した喫茶店を営む企業である。代表の伊藤竜也氏は、1996年からコインランドリーを運営していたが、併設されていた喫茶店の閉店に伴い、借り手が不在となったことと、もともと飲食店の経営に興味を持っていたため、2016年に妻の絵理加氏とともに喫茶店とコインランドリーの同時運営を始めた。同時運営を開始した当初は、喫茶店の売上げは好調に推移していたが、その後、同じ商圏内で喫茶店とコインランドリーの競合店の開業が相次ぎ、顧客が流出し、売上げが減少していた。また、運営面では、利用者がモーニングの時間帯(午前7時~同11時30分)に集中してランチ以降の集客が少ないという課題を抱えていた。「現状のままの経営で、この先大丈夫なのか不安を感じた」と危機感を募らせた伊藤氏は、2019年に岐阜県よろず支援拠点に対して、経営改善に向けた支援を求めた。

▶利用者の実態を調査して現状と課題を把握、新たな顧客層をターゲットとして明確化した取組を開始

伊藤氏から相談を受けた同拠点の加藤由紀子コーディネーターは、まず利用者の実態を調査し現状を把握するよう助言した。それを受けて同店では、時間帯ごとの利用者を男女別、年齢層別に記録し、注文メニューなどとともに詳細な表にまとめた。その結果、利用者は60~80歳代の女性高齢者が中心となっており、ほぼ同じ時間帯に来店していることが判明。高齢の利用者の場合、徒歩・自転車などの天候に左右される来店手段となるため、売上げに波が出ることから、同拠点と相談した結果、今後は来店手段が主に自動車であり、1グループ当たりの単価も高い40~50歳代の女性やファミリー層をメインターゲットに据えることとした。また、課題であったランチ以降の集客を増加させるため、2020年6月に当時周辺の喫茶店では行っていなかったモーニングを終日提供する「一日中モーニング」を導入したほか、モーニングメニューも拡充し、メインターゲットとなる顧客層が満足できるメニューとした。さらに、小規模事業者持続化補助金を活用して、「一日中モーニング」を強調したインパクトのある看板の設置のほか、メニュー表や食器を刷新することで、新たな顧客層の取り込みに注力した。

▶ターゲットである新たな顧客層へのシフトに成功し、利用者数・売上げが増加

一連の取組の結果、40~50歳代の来客が増加し、新たなメインターゲットへのシフトに成功。新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降も、これまで1日当たり80~90人だった平均利用者数は、平日で120人、土日で150人程度となり、売上げも増加。さらに、課題だった午前中の利用者の集中も緩和され、朝と昼食兼用や遅めの昼食などの時間帯に集客効果が出ている。同店では、利用者の増加やメニューの増加に対応して、直近で2名の従業員を増員した。「一人で悩まずに岐阜県よろず支援拠点に相談したことで経営を改善することができた。この店を長く続けるため、今後は私たちが不在でも営業を任せられる人材の育成にも取り組んでいきたい」と伊藤氏は語る。

事例2-1-4:くらさか風月堂

自社の強みを認識し、情報発信を継続的に行うことで新規顧客の獲得につなげた企業

所在地 三重県伊賀市

従業員数 1名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食料品小売業

▶事業の先行きに不安を感じる中、専門家からのアドバイスを受けて、新規顧客の獲得に挑戦

三重県伊賀市のくらさか風月堂は、1920年に創業した和菓子店を営む企業である。3代目店主の倉阪浩充氏は、先代である父の逝去に伴い、25歳で家業を承継。承継後もこれまでと同様に、冠婚葬祭で供される引き出物の受注生産や、地元のスーパーを通じた販売に取り組んできた。しかし、地域行事の減少や生活様式の変化により、和菓子の注文は年々減り、これまでと同様の事業運営を続けることへの不安と事業展開の行き詰まりを感じていた。そのような中、同市の中心市街地活性化事業の一環で、同店は、2010年に経営アドバイザーから助言を受ける機会を得た。経営アドバイザーの指摘により、「歴史と趣のある店構え」や「堅実な手仕事」、「魅力ある手作りの和菓子」という強みを認識した倉阪氏は、新たな顧客獲得に挑戦することを決意した。

▶新たなターゲットに向けた情報発信の強化により、ファン層を創出

新規顧客の獲得に向けて、倉阪氏は、長期的な顧客となる可能性の高い30~40歳代の女性の顧客を増やすことを目標とした。店舗の魅力を知ってもらい、ファンになってもらうことが重要との経営アドバイザーの助言を踏まえ、情報発信の強化に着手。妻の千鶴氏と協力しながら毎日同時刻にSNSで普段の和菓子作りの様子を発信。上野市駅の駅前広場で定期的に開催されるフードマーケットなど様々なイベントにも出店した。季節に合わせた和菓子の企画や、伊賀産品を使った和菓子をPRすることで、地道にファン層を創出していった。

また、来店客数の増加に向けて、店舗の改装にも着手。築90年が経過する店舗の外観をいかし、立ち寄りやすい、落ち着いた雰囲気を演出するとともに、和菓子と一緒にお茶を楽しめる休憩スペースを設置した。

さらに、2018年には、小規模事業者持続化補助金を活用し、EC販売体制を整え、遠方から商品を購入できるようにした。

▶新規顧客の獲得と売上げ増加を実現、地域とつながる和菓子で伊賀の魅力伝える

このような一連の取組の結果、売上げは取組前と比べて2~3割増加し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降も増加傾向にある。2016年から開始したInstagramのフォロワーも、約9,400人(2024年3月時点)に上るなど、着実に同店のファン層の拡大に成功。ターゲットとした30~40歳代の女性の顧客を中心として、遠方からの新規顧客の獲得につなげた。

2024年春には、5年間の和菓子作りの修業を終えた長男も作り手として加わる予定であり、「職人が一人増えるので、いろいろ販路を広げながらまたやっていけるのが楽しみ」と千鶴氏も期待する。「今後は、観光客向けの和菓子作りの実演や、古風な店舗をいかした飲食店としての和菓子の提供など、和菓子屋にしかできない事業を構想している。これからも地域貢献や伊賀の魅力を発信していきたい」と倉阪氏は語る。

〔2〕海外展開

事業の海外展開に挑戦することも、新規顧客獲得につながる重要な取組である。

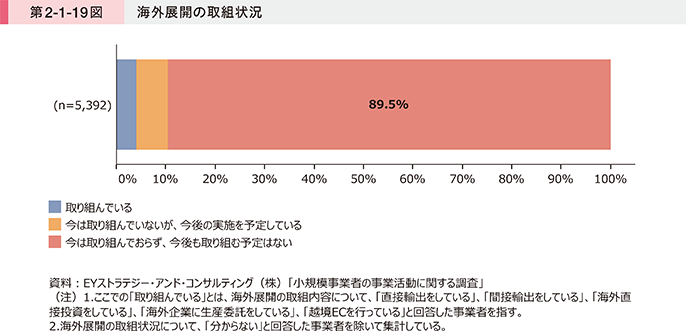

第2-1-19図は、海外展開の取組状況について見たものである。これを見ると、約1割の事業者が「取り組んでいる」又は「今は取り組んでいないが、今後の実施を予定している」と回答している。小規模事業者においても、僅かではあるが海外展開に取り組んでいる、又は今後の取組を予定している事業者が存在している。

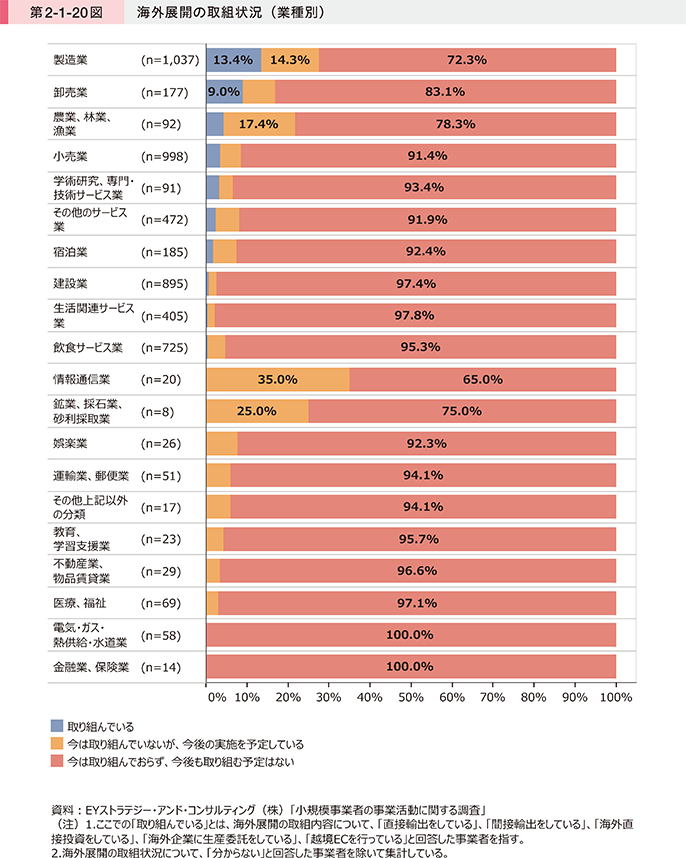

第2-1-20図は、業種別に海外展開の取組状況を見たものである。これを見ると、「取り組んでいる」と回答した割合が最も高いのは「製造業」であり、13.4%の事業者が海外展開に取り組んでいる。一方、本調査では一概にいえないが、海外展開に取り組んでいない業種も多く見られる。

一方、事業の海外展開に取り組むに当たって、(株)日本政策金融公庫総合研究所(2023b)6では資金面と人材面が大きな阻害要因となっていると指摘している。

6 (株)日本政策金融公庫総合研究所が、海外展開の予定又は関心がある小企業に、これまで海外展開を行ってこなかった理由を尋ねたところ、「資金がない」が54.9%と最も多く、次いで「人材がいない」(52.1%)、「販路を確保できない」(47.6%)が多い結果となった。

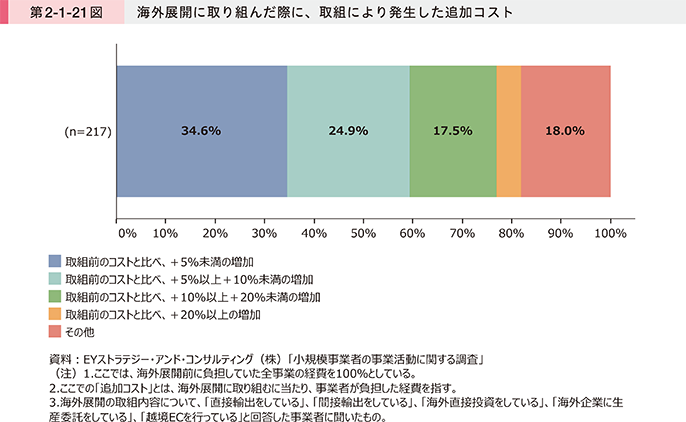

第2-1-21図は、海外展開の取組によって発生した追加コストについて確認したものである。これを見ると、「取組前のコストと比べ、+5%未満の増加」と回答した事業者が最も多い。このことから、海外展開に取り組むに当たっては、少ないコストでも取り組むことが可能であることが示唆される。

海外展開の取組は、資金、人材、ノウハウなどの内部資源が限られる小規模事業者にとってはハードルが高いと考えられている可能性が高い。しかしながら、支援機関や補助金等を有効に活用することで、資金面や人材面の課題を解決し、海外展開に取り組む事業者も存在する。

事例2-1-5は、国内で製品の高付加価値化に取り組み、更に新たなニーズを模索するために欧米市場への販路拡大に向けて、支援機関や補助金を活用しながら海外展開に取り組んでいる企業の事例である。

事例2-1-5:有限会社鏡畳店

海外展開により新たなニーズを追求し、新規市場の創出を目指す企業

所在地 山形県寒河江市

従業員数 5名

資本金 1,500万円

事業内容 その他の製造業

▶畳市場の縮小と畳製造業の下請体質を脱却するため、路線転換に着手

山形県寒河江市の有限会社鏡畳店は、1916年の創業以来100年超にわたり消費者のニーズに応え、畳の製造と販売を手掛けている企業である。近年、日本人の生活スタイルの洋風化で新築住宅の和室の減少が進み、畳の新規設置や畳替え需要は、落ち込みに歯止めが掛からない状況が続いている。そのほかにも多くの畳店が、中国い草を用いた畳の安値競争に追い込まれ、事業者数は年々縮小している。そのような中、2008年に就任した鏡芳昭社長は、畳産業の縮小と畳製造業の下請体質に危機感を抱き、自社の販売品を国産い草製の畳に切り替え、高品質・高価格路線に転換することを決断。さらに、「畳の衰退を食い止めるためには、新たな市場の創造が必要」との思いから、国産畳表の新たな流通システムの構築と、米国や欧州などへの海外向け販路開拓に着手した。

▶国内の新たな流通システムを構築し、支援機関も活用して海外販路開拓に取り組む

鏡社長は2007年、事業に賛同する全国の畳製造業者9名と連携して畳道場株式会社を設立。さらに、国産い草のシェアで9割を占める熊本県八代市の30の農家とともに国産畳の生産販売組合を立ち上げた。畳職人が毎年産地研修に出向き、農業体験を通じて農家との信頼関係を深めるとともに、トレーサビリティーの向上や中間マージンの削減に取り組むことで、良質な国産畳表を適正価格で販売できる流通網を整えた。

一方、海外への販路開拓は、2013年の構想開始から事業化に至っていなかったが、2017年に知人の紹介で米国イリノイ大学のジャパンハウスから畳替えを受注した際、畳に対して固定観念がない海外での事業に手ごたえを感じ、海外に販路を広げる取組を本格化させることを決断。その後、畳道場株式会社のメンバーも加わり畳のプロモーションを各国で展開することで、具体的な案件に結び付けた。さらに2021年には、国産畳表を使ったインテリア向け新製品の開発や海外への販路開拓を行うプロジェクトが、経済産業省の「令和3年度JAPANブランド育成支援等事業費補助金」に採択された。これを受け、一般社団法人山形県国際経済振興機構の協力を仰ぎ、〔1〕米国市場でのマーケティング調査・販路構築、〔2〕オンライン商談会やリアル展示会への参加、〔3〕海外向けプロモーション動画の制作、〔4〕インテリア素材としての新製品試作などを実施し、各国の市場開拓の余地を明らかにした。

▶欧米市場に展開することで新たな形の畳のニーズを追求、アイデアを逆輸入して国内市場の創出を目指す

このような取組を進めた結果、畳の販売先としては、従来の畳の使用方法と全く違った視点を持つ欧米市場と親和性が高いことが判明。欧米市場への拡販を進めた結果、同社の海外売上高は全体の10%を占めるまでに成長。鏡社長が「今後、更に海外売上高比率は上がると考えている。海外ビジネスの魅力を強く感じている」と期待するように、欧米市場での引き合いは多い。イタリアの高級家具メーカーに、自社開発品「いぐさロール」を椅子の座面として納入し、フランスでは、アーティストとのコラボでホテルの壁材用に畳を提供する商談を進めるなど、新たな形の畳のニーズも追求している。「欧米市場に展開することで、現地のこれまでにない畳の使い方や見せ方のアイデアを逆輸入して畳の再定義につなげ、新たな国内市場を作りたい」と鏡社長は語る。