第1章 令和6年能登半島地震の被災地域の状況

2024年1月1日16時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生した。今回の震災では、住宅や道路・港湾施設等の損壊に加え、停電や断水が広範に発生し、これらは能登地方を始めとする、石川県、富山県、新潟県、福井県の一部地域に甚大な影響をもたらした。同年1月11日には「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を激甚災害の「本激」として指定する政令が閣議決定されている。本章では、令和6年能登半島地震の被災地域の状況を概観するとともに、当該災害の影響を確認する。

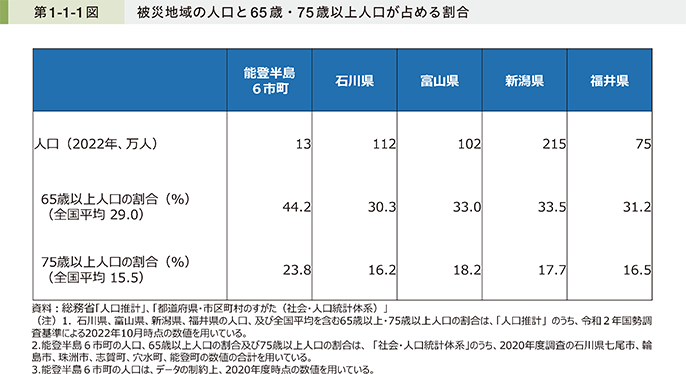

はじめに、被災地域の経済概要について見ていく。第1-1-1図は、被災地域の人口と65歳・75歳以上人口が占める割合について、見たものである。これを見ると、石川県、富山県、福井県、新潟県のいずれも、65歳以上人口の割合と75歳以上人口の割合が全国平均を上回っている。中でも、能登半島に位置する、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町(以下、「能登半島6市町」という。)においては、65歳以上人口の割合は44.2%、75歳以上人口の割合は23.8%となっており、被災以前から高齢者の割合が高いことがうかがえる。

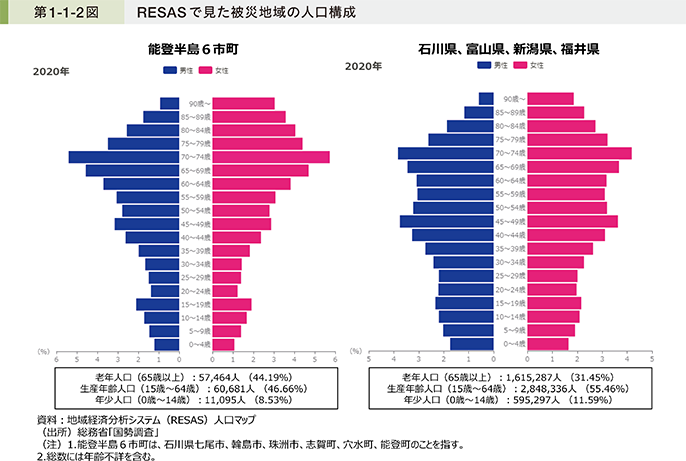

第1-1-2図は、地域経済分析システム(RESAS)1を用いて、被災地域の人口構成を見たものである。これを見ると、能登半島6市町は、被災以前から生産年齢人口の割合が低い状況であることが分かる。

1 地域経済分析システム(RESAS)は、地方創生の様々な取組を情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局が提供している。

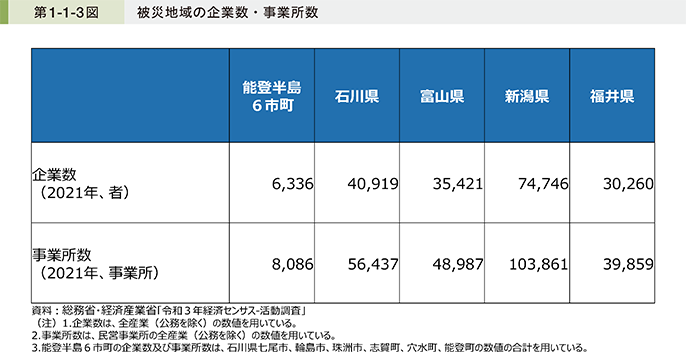

第1-1-3図は、被災地域の企業数・事業所数を見たものである。これを見ると、当該地域に本社を置く企業数は新潟県が最も多く、次いで石川県、富山県、福井県の順となっている。能登半島6市町では6,336者となっており、石川県に本社を置く企業の約15.5%を占めていることが分かる。

また、事業所数について見ると、新潟県が最も多く、次いで石川県、富山県、福井県の順となっている。能登半島6市町には8,086事業所が存在し、石川県内に存在する事業所の約14.3%を占めていることが分かる。

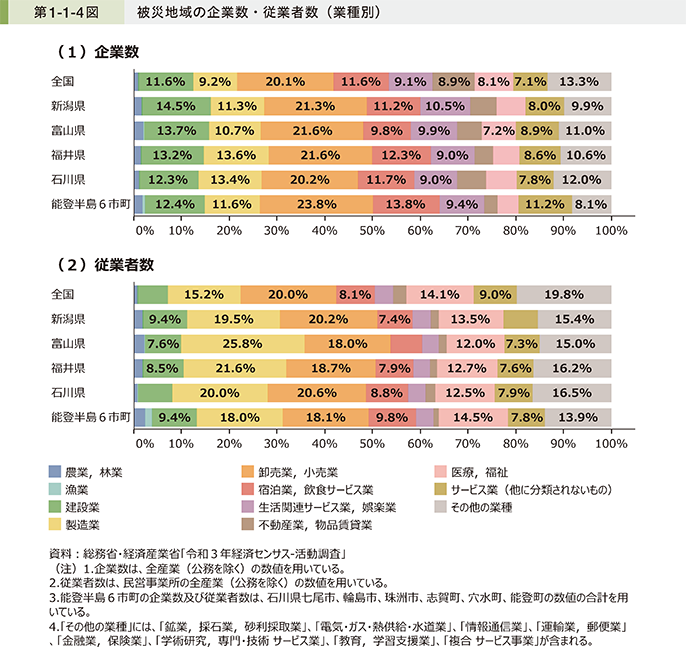

第1-1-4図は、被災地域の企業数及び従業者数の業種別割合を見たものである。これを見ると、企業数の業種別割合では、能登半島6市町は全国と比較して「製造業」、「卸売業,小売業」、「宿泊業,飲食サービス業」などの割合が高く、「建設業」の割合も若干高いことが分かる。従業者数の業種別割合では、能登半島6市町は全国と比較して、「建設業」、「製造業」、「宿泊業,飲食サービス業」などの割合が高くなっていることが分かる。

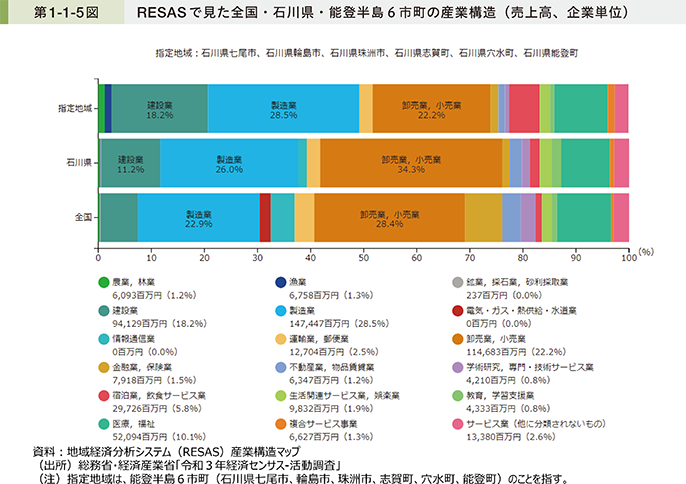

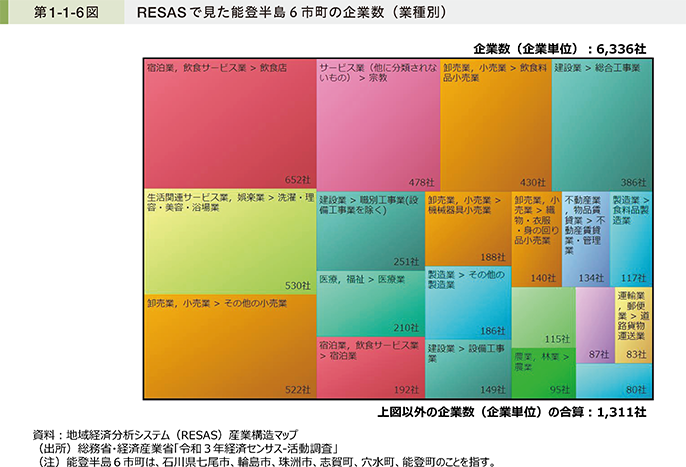

第1-1-5図は、地域経済分析システム(RESAS)の産業構造マップを用いて、全国と石川県、能登半島6市町の売上高を、業種別に見たものである。これを見ると、能登半島6市町は、全国と石川県と比較して「卸売業,小売業」の割合が低い一方で、「建設業」の割合が高いことが分かる。また、第1-1-6図は、地域経済分析システム(RESAS)の産業構造マップを用いて、能登半島6市町の企業数を業種別に見たものである。これを見ると、「飲食店」が最も多く、次いで「洗濯・理容・美容・浴場業」となっていることが分かる。

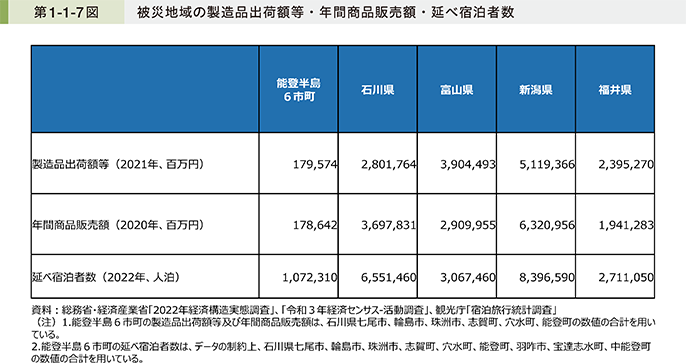

第1-1-7図は、被災地域の製造品出荷額等及び年間商品販売額、延べ宿泊者数を見たものである。これを見ると、製造品出荷額等では新潟県が最も多く、次いで富山県、石川県、福井県の順となっている。能登半島6市町における製造品出荷額等は約1,796億円であり、石川県における製造品出荷額等の6.4%を占めていることが分かる。

年間商品販売額については、新潟県が最も多く、次いで石川県、富山県、福井県の順となっている。能登半島6市町における年間商品販売額は約1,786億円であり、石川県における年間商品販売額の4.8%を占めていることが分かる。

また、延べ宿泊者数については、新潟県が最も多く、次いで石川県、富山県、福井県の順となっている。能登半島6市町の延べ宿泊者数に限っては、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に加え、羽咋市、宝達志水町、中能登町のデータも含まれていることに留意が必要ではあるが、当該地域の延べ宿泊者数は約107万人泊であり、石川県における延べ宿泊者数の16.4%を占めていることが分かる。

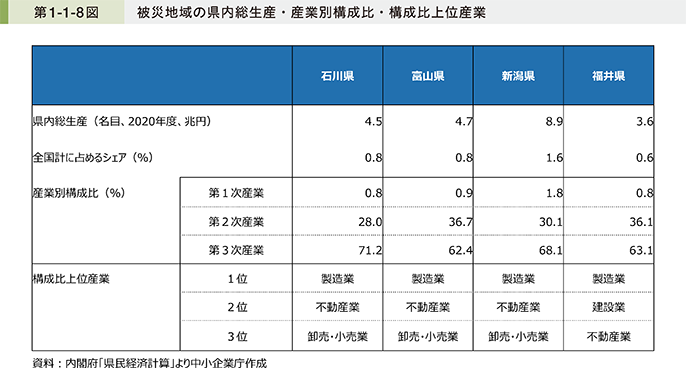

第1-1-8図は、内閣府「県民経済計算」を用いて、被災地域の県内総生産と産業別構成比、構成比上位産業を見たものである。これを見ると、県内総生産は新潟県が最も多く、次いで富山県、石川県、福井県の順となっている。また、石川県の県内総生産の全国計に占めるシェアは0.8%となっている。

さらに、石川県の県内総生産のうち、第1次産業、第2次産業、第3次産業の構成比は、それぞれ0.8%、28.0%、71.2%となっていることから、第3次産業が中心となっていることが分かる。一方で、県内総生産を構成する上位産業は、1位から順に、製造業、不動産業、卸売・小売業となっていることが分かる。

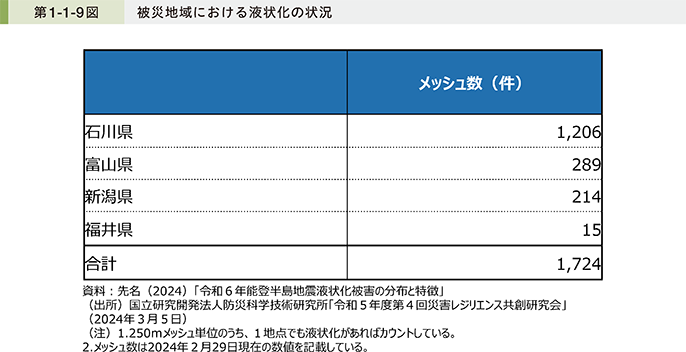

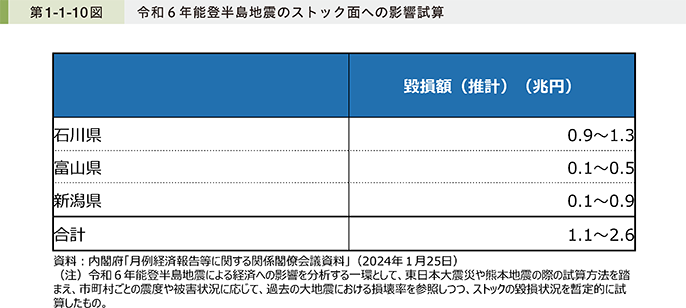

ここまで、令和6年能登半島地震の被災地域の状況を見てきたが、最後に、被害状況を確認する。国立研究開発法人防災科学技術研究所の「令和5年度第4回災害レジリエンス共創研究会」では、被災地域において液状化が発生したことが報告されている(第1-1-9図)。また、第1-1-10図は、内閣府が公表した石川県、富山県、新潟県を対象とした試算結果である。これを見ると、石川県・富山県・新潟県の毀損額は約1.1~2.6兆円と推計されていることが分かる2。今回の試算は被害額を積み上げたものではなく、市町村ごとの震度に基づいた機械的な試算であり、幅を持って見る必要があるが、今後も被害状況の把握に努め、復旧・復興を支援していくことが重要である。

2 内閣府(2024b)によると、石川県を中心とした北陸三県に加え、新潟県などの幅広い地域における産業の主要な生産拠点を持つ企業と地場の企業、それらから影響を受け得るセットメーカーなどにおいて、建物や設備の損傷等の被害が多数発生していることが報告されている。