第2節 支援体制の強化に向けた取組

1.相談員の支援能力向上に向けた取組

前節のとおり、事業者から寄せられる相談内容のジャンルが広がる一方で、支援機関は人手不足や支援ノウハウの不足といった課題を抱え、相談員にかかる業務負担が増加している様子がうかがえた。このような状況の中で、支援機関においては組織的に支援能力を高めていくことが重要になると考えられる。

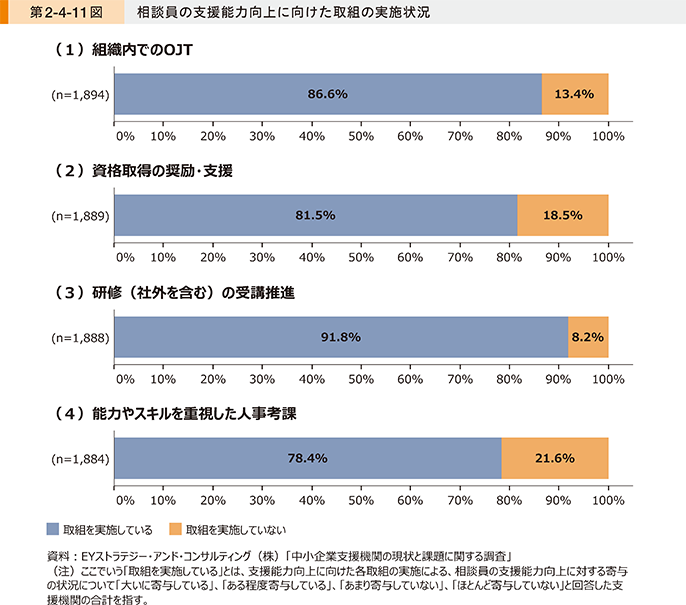

第2-4-11図は、相談員の支援能力向上に向けた取組の実施状況について見たものである。これを見ると、いずれも「取組を実施している」と回答する割合が7割を超えている。特に「研修(社外を含む)の受講推進」は9割を超えている。支援機関の大半が、相談員の支援能力向上に取り組んでいる様子がうかがえる。

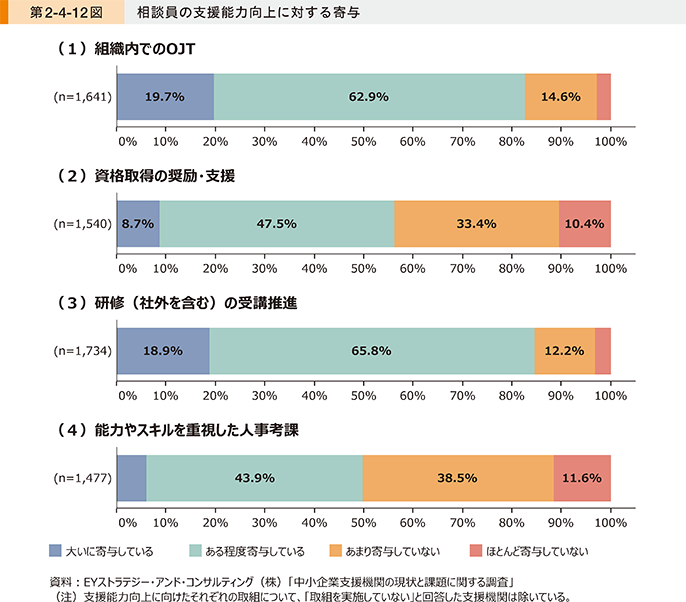

第2-4-12図は、第2-4-11図で挙げた取組が相談員の支援能力向上にどの程度寄与したか確認したものである。これを見ると、「組織内でのOJT」や「研修(社外を含む)の受講推進」について、「大いに寄与している」、「ある程度寄与している」と回答した割合が8割を超えている。

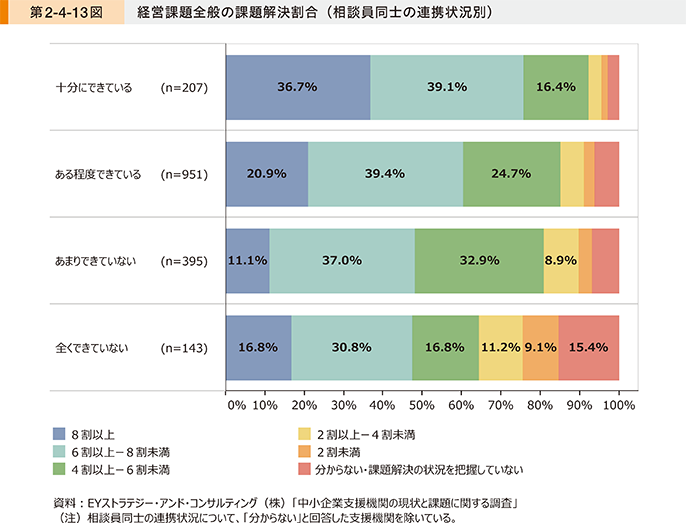

第2-4-13図は、相談員同士の連携62状況別に、経営課題全般の課題解決割合63を見たものである。これを見ると、相談員同士の連携が「十分にできている」、「ある程度できている」支援機関は、連携が「あまりできていない」、「全くできていない」支援機関と比較して、課題解決割合が高い傾向にあることが分かる。事業者の相談内容の専門性や課題解決の難易度に応じて、相談員同士で連携を図ることが、事業者の課題解決を図る上で重要になると考えられる。

62 ここでいう「相談員同士の連携」とは、事業者の相談内容の専門性や課題解決の難易度に応じて、相談員同士で連携することを指す。

63 ここでいう「課題解決」とは、経営課題に対して何らかの対応策を講じ、一定程度目標が達成されたり成果が出たりした状態を指す。ここでいう「課題解決割合」とは、支援対応件数に対する、課題解決数の割合を指す。

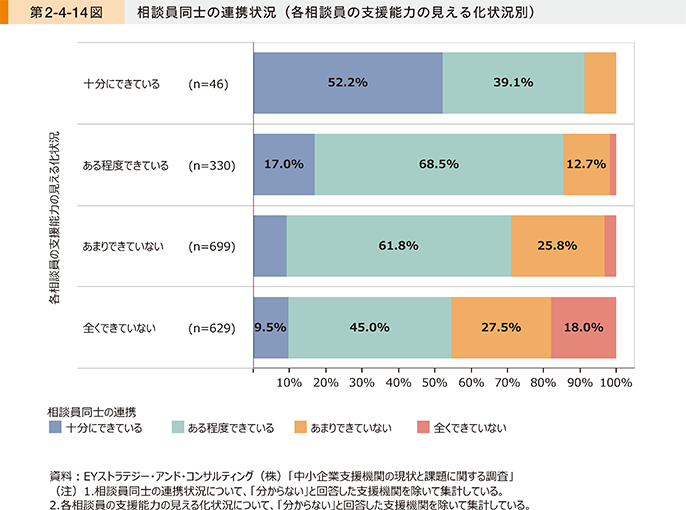

第2-4-14図は、各相談員の支援能力の見える化状況別に、相談員同士の連携状況を見たものである。これを見ると、各相談員の支援能力の見える化が「十分にできている」、「ある程度できている」支援機関は、見える化が「あまりできていない」、「全くできていない」支援機関と比較して、相談員同士の連携が「十分にできている」又は「ある程度できている」と回答する割合が高い。このことから、各相談員の支援能力を見える化することで、相談内容の専門性・難易度に応じて、相談員同士で連携をすることができる可能性が示唆される。

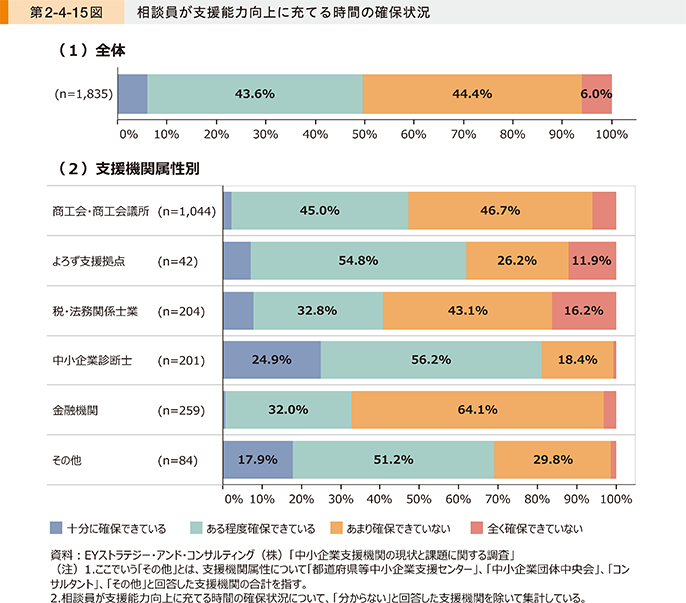

一方で、支援機関が単独で支援を行うには限界がある可能性がある。第2-4-15図は、相談員が支援能力向上に充てる時間の確保状況について見たものである。これを見ると、相談員が支援能力向上に充てるための時間を「あまり確保できていない」、「全く確保できていない」と回答する支援機関が合わせて5割程度となっている。特に「金融機関」においては、「十分に確保できている」、「ある程度確保できている」と回答した割合が3割程度にとどまっている。第2-4-8図で示したとおり、相談員にかかる業務負担が増加している中で、相談員の支援能力を向上させるための時間を十分に確保できていない支援機関が存在すると考えられる。

2.支援機関同士の連携

前節で確認したとおり、事業者から寄せられる相談内容が多様化する中、支援機関が単独で対応できる経営課題にはばらつきがある。さらに、相談員の支援能力を向上させるための時間を十分に確保できていない支援機関も存在しており、支援機関が単独で支援を行うことが難しい可能性がある。そのため、今後も支援体制を強化していく上では、支援機関同士が連携していくことも重要になると考えられる。

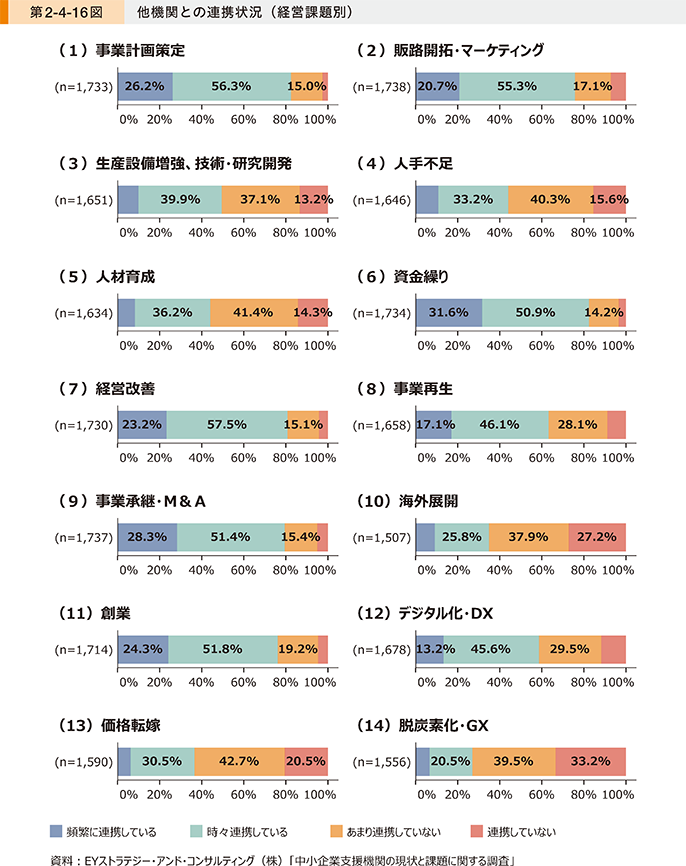

第2-4-16図は、経営課題別に他機関との連携64状況を見たものである。これを見ると、「事業計画策定」、「販路開拓・マーケティング」、「資金繰り」、「経営改善」、「事業承継・M&A」、「創業」では、支援機関同士の連携が頻繁に行われている傾向にある。一方で、「海外展開」、「価格転嫁」、「脱炭素化・GX」については、支援機関同士の連携があまり行われていないことが分かる。

64 ここでの「他機関との連携」とは、支援機関同士の、支援対象事業者の紹介や支援上の相互補完、業務分担等を指し、連携を持ちかける場合と持ちかけられる場合の両方を含む。なお、セミナーや相談会の共同開催は含まない。

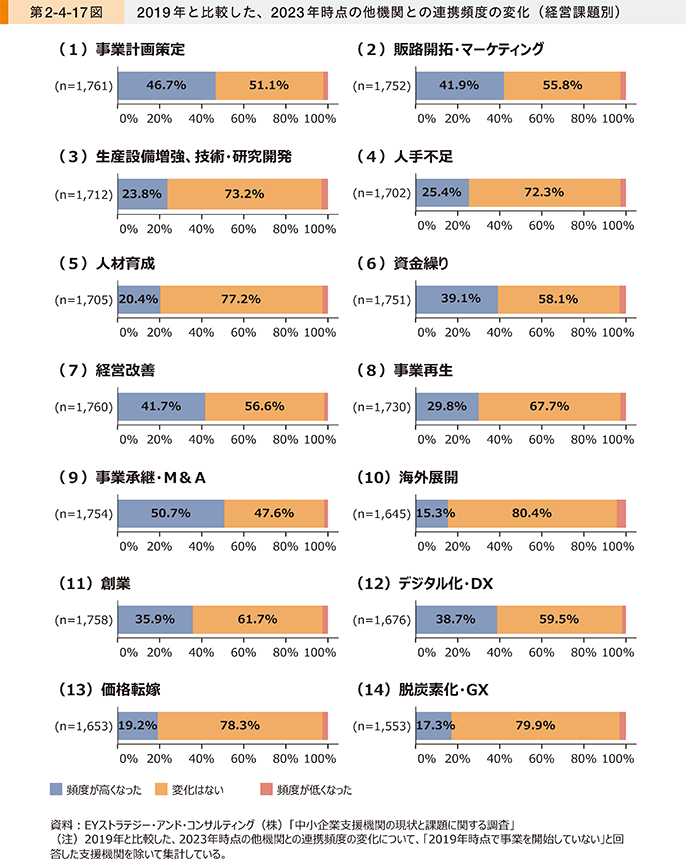

第2-4-17図は、経営課題別に、2019年と比較した、2023年時点の他機関との連携頻度の変化を見たものである。これを見ると、多くの経営課題で連携する頻度に変化がない一方で、「事業計画策定」、「販路開拓・マーケティング」、「経営改善」、「事業承継・M&A」では、「頻度が高くなった」と回答する割合が4割を超えており、他の経営課題と比較して、支援機関同士で連携する頻度が高くなっている様子がうかがえる。

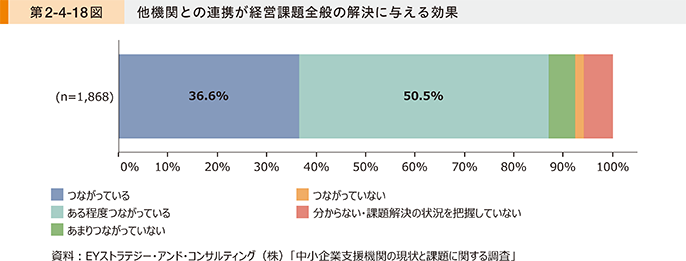

第2-4-18図は、他機関との連携が経営課題全般の解決に与える効果について見たものである。これを見ると、約9割の支援機関が、他の支援機関と連携することが経営課題の解決に「つながっている」、「ある程度つながっている」と回答していることが分かる。事業者の経営課題の解決を図る上で、支援機関同士で連携することは重要であると考えられる。

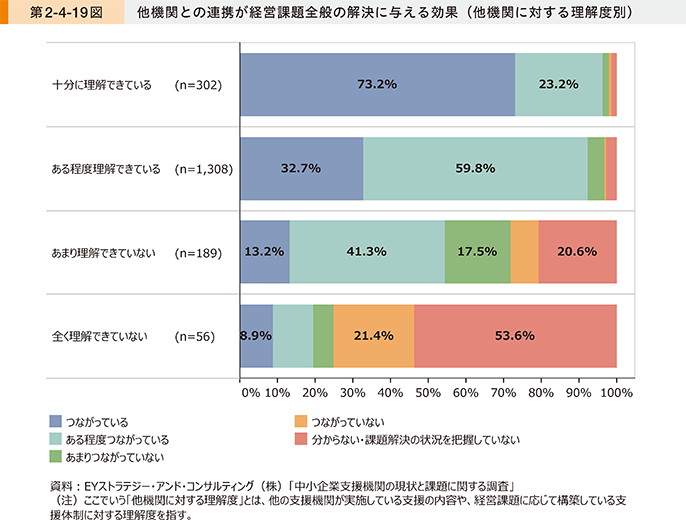

第2-4-19図は、他機関に対する理解度別に、他機関との連携が経営課題全般の解決に与える効果を見たものである。これを見ると、他機関について理解できている支援機関ほど、支援機関同士で連携することが経営課題全般の解決に「つながっている」と回答する割合が高い傾向にある。他機関との連携に当たっては、連携相手に対する理解度を高めることが重要と示唆される。

他機関と連携した支援機関を跨ぐ横断的な支援体制のコーディネートも、地域全体の支援能力の向上につながっている。例えば、埼玉県内の事業者に対する経営面の支援活動を行う商工会議所の広域機関である一般社団法人埼玉県商工会議所連合会では、県内の広域課題や各商工団体が抱える困難な案件の解決と職員の育成を実施する際に、同会の広域指導員が川越商工会議所の経営指導員の支援先の訪問に同行するなど、実務を通じたノウハウの共有を図るための積極的な取組65が行われている。

65 2022年版小規模企業白書 第2部第1章第3節

また、他機関と連携した研修活動を行うことで、経営支援員の効果的な能力の向上が期待できる。実際に、事例2-4-1のように、他機関と連携して経営支援員を対象とした研修を実施する取組が見られている。

このほか、今後も支援体制を強化していく上では、支援機関に対する支援も重要である。事例2-4-2のように、外部から支援を受けながら、組織として支援能力を高めている支援機関の事例も存在する。

事例2-4-1:石川方部商工会広域連携協議会

支援能力向上と支援機関同士の連携を図り、多様な課題に対応する支援機関

所在地 福島県石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町

▶事業者の相談内容の多様化が進む中、職員の支援能力向上が課題

福島県石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町の石川方部商工会広域連携協議会は、同町村の商工会(石川町商工会、玉川村商工会、平田村商工会、浅川町商工会、古殿町商工会)で構成する組織である。商工会同士が連携し支援体制の強化を図ることを目的として、2004年に福島県商工会連合会が主導し、県下に22の広域連携グループが設立されたものの一つである。同協議会内の各商工会では、経営指導員やその業務を補助する経営支援員が所属し、事業者から寄せられる相談に対応している。このうち経営支援員は、商工会に採用されて間もない職員も多く、事業者から相談を受けた際に、その場で対応できず、逐一経営指導員の判断を仰ぐ形となり、支援がワンテンポ遅れる状況にあった。さらに、相談内容も、かつては税務関係が多かったものが、事業再構築や海外展開、省力化と多様化しており、より円滑な支援体制を構築する必要性が高まっていた。

▶研修を通じて、支援能力の底上げに取り組み、商工会同士の連携強化にもつなげる

そこで、同協議会の藤田達夫主任広域経営指導員は、支援能力の底上げを図るため、2020年から協議会内の商工会に所属する経営支援員を対象に、事業者を支援する際の知識やスキルの習得を目指した研修を始めた。2年間にわたる長期間で実施し、1年目は、会員の話を丁寧に聞いて課題を把握する「対話と傾聴」等の基礎的な支援手法などを学ばせた。2年目は、より実践的な手法の習得に向けて、事業者の利用頻度が高い「小規模事業者持続化補助金」に関する支援をテーマとした研修を企画。実際に経営指導員とともに同補助金の利用ニーズが高い事業者の発掘から、申請時に必要な経営計画書の作成に至るまで実務を経験させた。また、研修に参加した経営支援員には、学んだことを受講レポートとしてまとめ、研修後に所属する商工会の経営指導員に共有するルールとすることで、経営支援員のスキル向上に対して、経営指導員も一緒に考えることを促した。

研修の結果、経営支援員は相談を受けた際に、事業者と対話しながら自らの判断で課題の整理や解決策の提案を行うことが可能となった。経営指導員も、より高度な支援に集中できるようになったという。また、研修を通じて異なる商工会の職員同士の交流が増加。得意な専門知識を持つ職員へ気軽に相談できる環境が生まれるなど、商工会間の連携が強化され、円滑な事業者支援につながる契機となった。

▶外部専門家とのネットワークも積極的に構築

さらに、藤田主任広域経営指導員は、事業者の相談内容が多様化していることを受け、販路開拓や事業承継、創業など得意分野を持つ外部の専門家と積極的に連携を図っている。中小企業大学校東京校の講習会へ参加するなど、専門家と接点を多く持つとともに、SNSなどを通じて日常的に相談に乗ってもらえる関係を構築してきた。「外部の専門家と協議会の経営指導員、経営支援員がチームを組み、事業者が抱える課題の解決につなげた案件も出てきている。今後も協議会を構成する各商工会の支援能力を高めながら、職員の職種に関係なく、組織一丸となって個々の事業者に合った支援策を考えられる組織を目指していきたい」と藤田主任広域経営指導員は語る。

事例2-4-2:土浦商工会議所

外部機関の支援を受けながら、経営指導員の支援能力を高めている支援機関

所在地 茨城県土浦市

▶今後も事業者に頼られる組織であり続けるため、支援能力の向上を図る

茨城県土浦市の土浦商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、事業者から販路開拓や資金繰りなど様々な経営課題について相談を受ける機会が増加した。しかし、これまで小規模事業者による補助金申請の支援などの取組が多かった同所では、一定の規模がある企業への支援や本質的な経営課題まで踏み込んだ支援のノウハウが不足していた。そのような中、関東経済産業局から、「経営力再構築伴走支援に係るOJT事業」(以下、「OJT事業」という。)の案内を受け、同所の飯野晃中小企業相談所長、菅原伸司商工振興課課長補佐、色川祐貴商工振興課主幹は、支援能力の向上につながると考え、参加することを決めた。

▶外部機関の事業を活用して、課題設定型伴走支援の手法を実践的に学習

OJT事業は、事業者を支援することを通じ、商工会議所の経営指導員が「対話と傾聴」を重視した課題設定型の伴走支援の手法を学ぶ。そのため、同所に今後の経営のあり方について相談を寄せていた、創業100年を超える土浦市の老舗企業を同事業の支援対象企業として選定。同所から参加した3名のほか、関東経済産業局の職員2名と指導役の経営コンサルタント1名の計6名でチームを組み、2022年10月から1年以上にわたり支援した。支援を始めた当初は、支援対象企業の経営者や経営幹部に対して、同社の顧客や競合の動向など47項目にわたるインタビューを実施。その後、メンバーの6名で議論を重ね、経営ビジョンの策定や新規顧客獲得など、支援対象企業が取り組むべき課題を整理した。また、中盤以降は、支援対象企業内でプロジェクトチームを立ち上げてもらい、インタビューや議論を通じて挙げられた課題を踏まえながら、支援対象企業が5年後に目指すべきビジョンや経営戦略を策定していった。

OJT事業に参加した飯野中小企業相談所長は、「対話と傾聴を重ねながら、支援対象企業が抱える本質的な課題まで踏み込む支援を経験することができた。特に、当所の指導役を担当した経営コンサルタントは、膨大な量の会話からポイントを簡潔にまとめており、そのインタビュー手法は大いに参考になった」と振り返る。

▶他機関と連携して支援ノウハウの横展開に取り組む

2023年には、同所が幹事を務めた茨城県内の八つの商工会議所が集う経営指導員研修で、関東経済産業局や茨城県よろず支援拠点から協力を得て、課題設定型伴走支援の手法を学ぶ研修を実施した。座学だけでなく、県内の企業4社に研修会場に来てもらい、経営指導員がヒアリングや課題設定を実践する機会を設けた。参加者からは「学びが多かった」と好評を得たという。本研修をきっかけに茨城県主催による県内の商工会との合同指導員研修が企画されるなど、他機関と連携して支援能力を高める動きにもつながった。「2023年10月からは、今回とは違う職員を新たにOJT事業に派遣し、支援ノウハウを吸収させている。OJT事業で得た学びを同事業に参加していない経営指導員にも共有し、組織全体の支援能力の底上げを図りたい」と飯野中小企業相談所長は語る。

3.伴走支援の実施状況

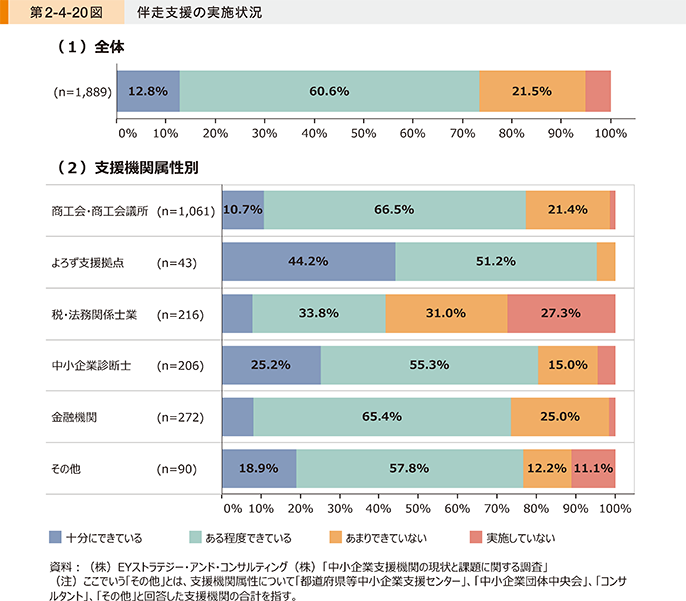

最後に伴走支援66の実施状況について確認していく。第2-4-20図は、伴走支援の実施状況を見たものである。これを見ると、支援機関全体では、伴走支援を「十分にできている」又は「ある程度できている」と回答した割合の合計が7割を超えている。支援機関属性別に見ると、特に「よろず支援拠点」と「中小企業診断士」において、「十分にできている」と回答した割合が高い。支援機関において、伴走支援の取組が浸透していることが分かる。

66 ここでの「伴走支援」とは、経営者等との「対話と傾聴」を通じて、本質的な経営課題に対する気付きを与え、自己変革・行動変容を促す、「課題設定」を重視した支援手法により行う支援のことを指す。

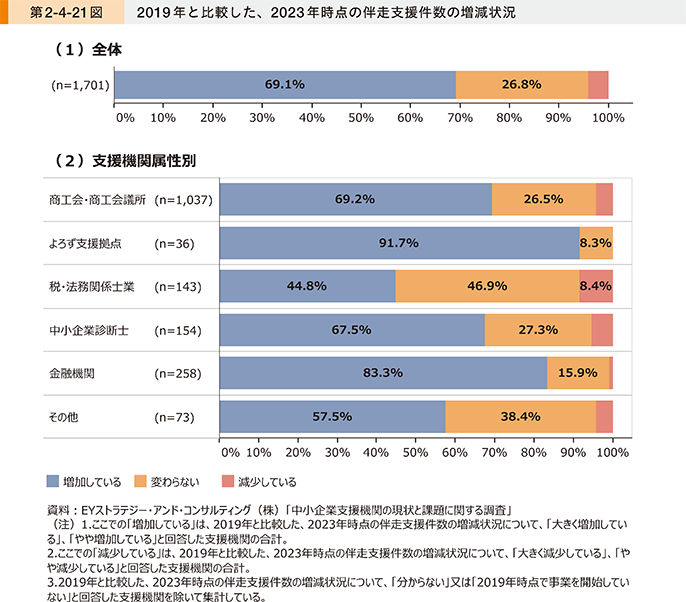

第2-4-21図は、2019年と比較した、2023年時点の伴走支援件数の増減状況を見たものである。これを見ると、支援機関全体では伴走支援件数が「増加している」と回答した割合が約7割となっている。また、支援機関属性別に見ると、特に「よろず支援拠点」と「金融機関」が「増加している」と回答した割合が高いことが分かる。

いずれの支援機関も伴走支援件数が「増加している」と回答した割合が「減少している」と回答した割合を上回っており、2019年と比べ、2023年時点では伴走支援の取組が着実に進展している様子がうかがえる。

コラム2-4-1では、中小企業庁が主導する伴走支援の普及・推進に係る取組について紹介する。

コラム2-4-1:「経営力再構築伴走支援」ガイドラインとプラットフォーム

1.経営力再構築伴走支援について

環境変化が激しく、不確実性が高まる時代において、中小企業が事業を継続し、更なる成長を遂げていくには、経営者自らが自社の経営課題を見極め、様々な環境変化に迅速・柔軟に対応していく「自己変革力」を高めることが重要となっている。しかしながら、日常業務で多忙な経営者が単独で意識や行動を変え、組織や事業を「自己変革」させていくことは容易ではなく、第三者による伴走支援が必要となっている。

そこで、中小企業庁では、中小企業の経営力そのものを高め、自己変革・自走化を目指す支援方法である「経営力再構築伴走支援」(以下、「伴走支援」という。)について、全国の支援機関への普及・推進を図っている。

2.伴走支援ガイドライン

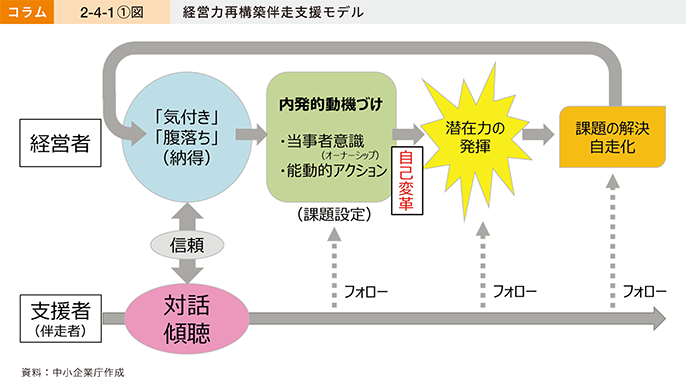

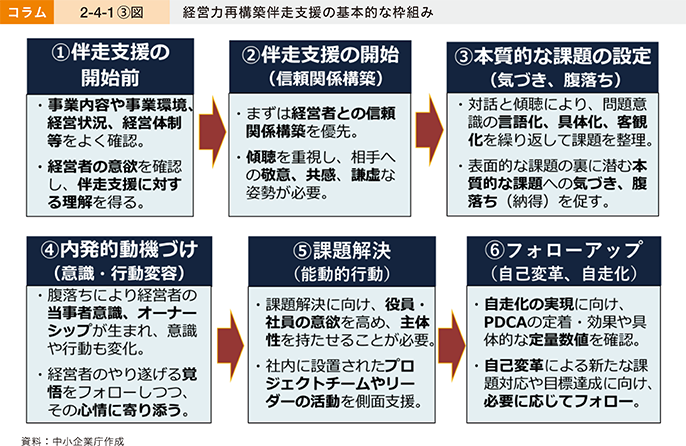

伴走支援の基本理念や具体的な支援の進め方、留意点等を実際の支援事例や効果的なノウハウを含めて取りまとめ、「伴走支援ガイドライン」として、支援機関向けに2023年6月に公表した。ここでは、伴走支援について、「経営者等との対話と傾聴を通じて、事業者の本質的課題に対する経営者の気付き・腹落ちを促すことにより内発的動機付けを行い、事業者の能動的行動・潜在力を引き出し、事業者の自己変革・自走化を目指す支援方法」と定義している。

中小企業が自己変革し、様々な課題解決や将来ビジョンに向けて自走化していくには、経営者が自身や組織の本質的な課題に気付き、深い納得感と当事者意識を持てるように促すことが重要となる。売上げが上がらない、営業力が弱いなどの表面的な課題の奥底にはその真因となる本質的な課題が存在している。その課題への気付き・腹落ちは当事者である経営者等の能動的な行動と組織の潜在力発揮につながっていく。こうした課題設定に力点を置いた支援のベースとなるのが「対話と傾聴」であり、経営者との信頼関係構築である。

伴走支援ガイドラインでは、伴走支援を支える理論として、既存の知識や技術で解決が可能な「技術的問題」と当事者自身が問題の一部であり解決策が分かっていない「適応課題(適応を要する課題)」の存在について紹介している。この適応課題には、当事者が対話を通じて問題の定義や解決策を探求し、自らの捉え方や思い込み、習慣を変えることが必要とされる。また、組織の潜在力発揮には、支援者と当事者が共同で課題を設定し、当事者が主体となって実行する課題解決を側面支援する「プロセス・コンサルテーション」が有効である、としている。中小企業の自己変革に向けた伴走支援モデルは、これらの考え方の下、構築した。

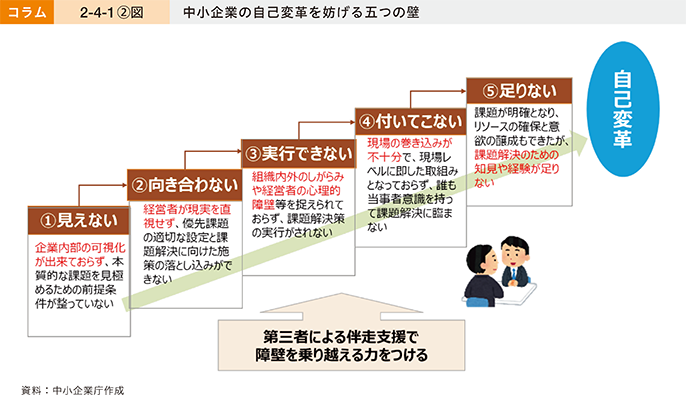

中小企業が自己変革を進めていくに当たっては、それを妨げる典型的な五つの壁があると考えられる。これらの壁には、経営者や組織の適応課題も含まれており、伴走支援を通じて内発的な動機付けによる意識変革や行動変容を促し、事業者自らが障壁を乗り越えていける力をつけていくことが必要となる。

伴走支援の具体的な進め方については、コラム2-4-1〔2〕図のステップを基本的な枠組みとしており、それぞれのステップごとに望まれる支援手法や逆に避けるべき点に触れながら留意点等を取りまとめている67。また、ここでは、実際に伴走支援を実施している「支援者の声」を紹介し、今後の学びとなるよう、うまくいった事例だけでなく、「こんなことも…」というタイトルでうまくいかなかったケースも掲載している。さらに、支援を受けた「経営者の声」として、経営者から見た支援のメリットや気付きの点を紹介している。

67 伴走支援ガイドラインでは、「伴走支援開始前」の段階を「事業者と接する前」と「伴走支援に入る前」に分けているが、ここではまとめて記載する。

伴走支援ガイドラインは、中小企業庁のホームページで公開している。中小企業への伴走支援の参考にされたい。

(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/keiei_bansou/guideline.pdf)

3.伴走支援プラットフォーム

全国の中小企業支援者による伴走支援の事例やノウハウを収集、蓄積して支援者同士で共有し合えるプラットフォームをオンライン上に構築し、2023年8月から運営を開始した。業種や事業規模等の異なる様々な支援事例やそこから得られた支援ノウハウを閲覧することができ、支援者自らも事例を投稿して掲載ができる仕組みとなっている。また、SNSによるコミュニティ機能も設けており、支援者からの情報発信や支援事例に対するコメントの投稿等も可能となっている。

本プラットフォームや伴走支援ガイドラインの活用等を通じて、伴走支援手法の更なる普及・定着と支援者のスキル向上に取り組んでいく。

(https://bansoushien.smrj.go.jp/)