第7節 DX(デジタル・トランスフォーメーション)

感染症の感染拡大や、地政学リスクや不確実性の増大などを背景に、企業を取り巻く環境や顧客ニーズが激変する中で、中小企業・小規模事業者においても、変化に柔軟に対応するための事業変革を進めるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の重要性が高まっている。また、我が国では、人口減少・少子高齢化が進んでおり、将来的に生産年齢人口の減少が見込まれる中、人手不足の深刻化により企業活動の維持が困難となることも懸念される。こうした状況下で、DXの取組は人手不足の解消や、持続可能な社会の構築に寄与することが期待されるだけでなく、生産性向上を通じた供給力強化や新規事業創出による需要獲得など、企業価値や競争力の向上にもつながる可能性を秘めている。

中小企業白書(2021)では、感染症の感染拡大を受けて、我が国の中小企業におけるデジタル化への意識の変化がうかがえることを確認した上で、デジタル化に向けた全社的な意識の醸成や経営者の積極的な関与の重要性を示した。また、中小企業白書(2022)では、デジタル化の取組状況を四つの段階に分類し、感染症の感染拡大に伴ってデジタル化の取組を進展させた企業が一定数見られたことなどを明らかにした。さらに、中小企業白書(2023)では、デジタル化の取組を進展させるための戦略やデジタル人材等について分析し、ビジョン・目標の設定や業務の棚卸しなどを戦略的に実施すること、デジタル人材の確保・育成に向けて求めるスキルや人材像を明確にすることが重要であると指摘している。

本節では、「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」77の結果を基に、過去3年間の白書の分析を踏まえながら、中小企業・小規模事業者のDXの取組状況を確認した上で、DXの実現による企業価値や競争力の向上といった効果や課題について分析していく。

77 本アンケートの詳細は、第1部第2章第3節を参照。

1.DXの取組状況

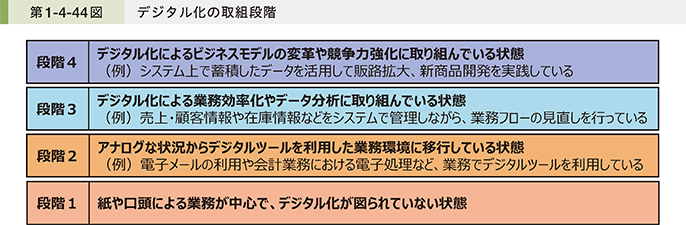

はじめに、本項では中小企業・小規模事業者のDXの取組状況を見ていく。中小企業白書(2022)では、デジタル化の取組状況を四つの段階に分けて、取組段階を確認している78。「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」においても、調査対象企業の取組段階を確認しており、本節では、この取組段階を活用して分析を進めていくこととする。各段階は、〔1〕紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態(段階1)、〔2〕アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態(段階2)、〔3〕デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態(段階3)、〔4〕デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態(段階4)に大別されている(第1-4-44図)。

78 デジタル化の取組段階は、以下の資料で用いているフレームワークを基に作成した。

経済産業省(2019)「DX推進指標」

経済産業省(2020a)「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会DXレポート2(中間取りまとめ)」

内閣府(2021a)「令和3年度年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)-レジリエントな日本経済へ:強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速-」

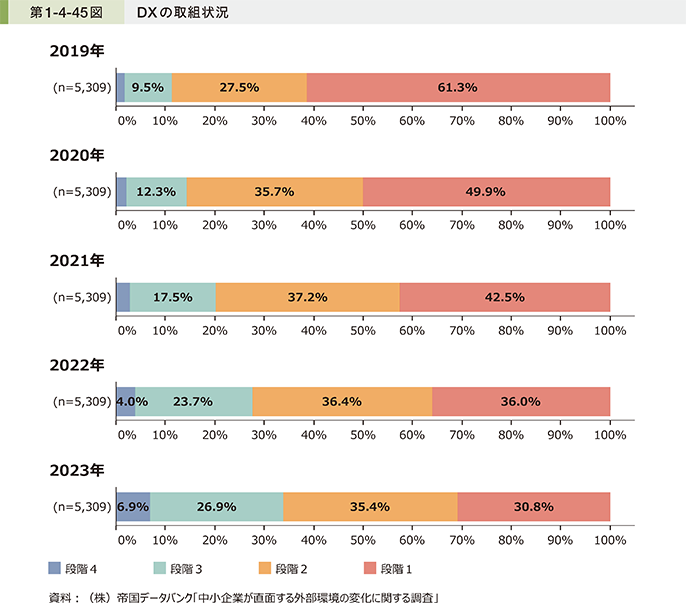

第1-4-45図は、2019年から2023年までの5年間におけるDXの取組状況の推移を見たものである。これを見ると、DXに向けた取組に着手する企業は年々増加しており、特に「段階3:デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態」の企業は、2019年の9.5%から2023年には26.9%と3倍近い水準まで増加していることが分かる。一方で、電子メールなどのデジタルツールの利用といった初歩的な取組にとどまっている企業も多く、2023年時点でも段階1~2の企業は66.2%と過半数を占めているほか、段階4に達している企業も6.9%と少ない状態であることから、DXの進捗状況は依然途上段階にある。

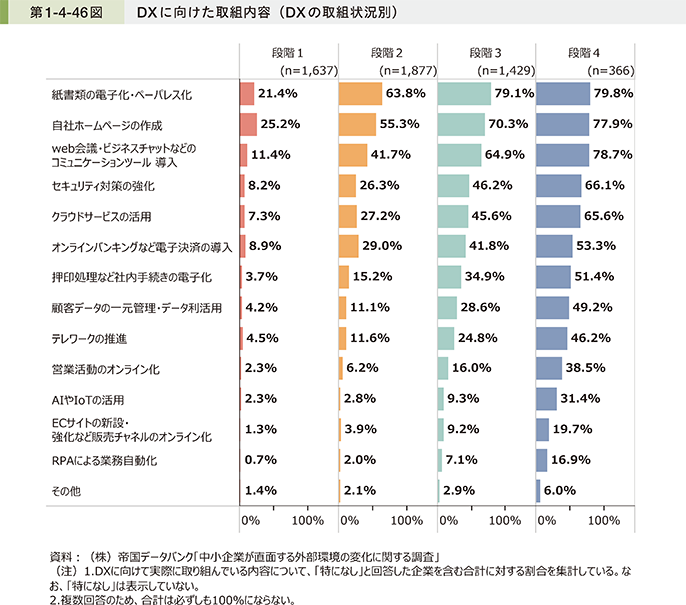

第1-4-46図は、DXに向けた具体的な取組内容を、DXの取組状況別に見たものである。これを見ると、いずれの段階の企業においても、「紙書類の電子化・ペーパレス化」や「自社ホームページの作成」に取り組む企業が多いことが分かる。特に「顧客データの一元管理・データ利活用」や「営業活動のオンライン化」といった取組に関しては、取組状況が段階2以下の企業と段階3以上の企業との間で取組比率の差が大きく、DXの推進やビジネスモデルの変革に効果の高い取組であることが示唆される。

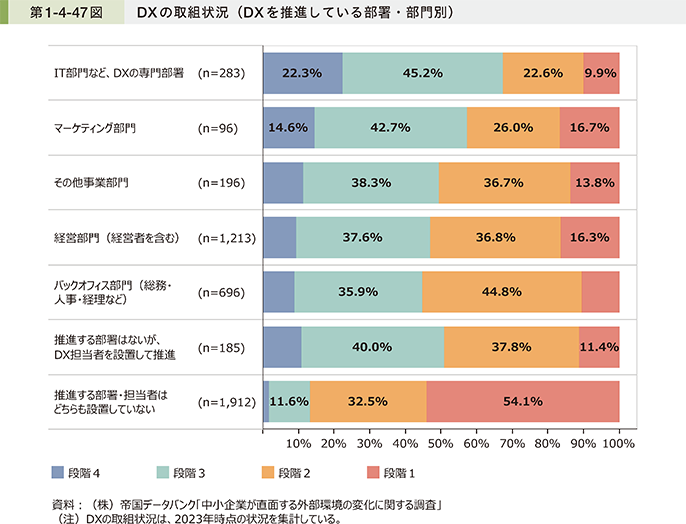

第1-4-47図は、DXの取組を最も推進している部署・部門別に、DXの取組状況を見たものである。これを見ると、推進する部署・担当者がいる企業の中では、「経営部門(経営者を含む)」でDXへの取組を推進していると回答した企業が1,213社と最も多いことが分かる。また、DXを推進する部署・部門別に現在の取組状況を見ると、「IT部門など、DXの専門部署」を設置してDXを進めている企業で、全社的なDXの取組状況が最も進展している傾向にある。ただし、いずれかの部署・部門でDXを推進している、又はDX担当者を設置している企業は、「推進する部署・担当者はどちらも設置していない」と回答した企業と比べて、いずれも取組状況が進展しており、推進担当の有無による影響が大きいと推察されることから、DXの取組を加速させるためには、推進担当を明確にして取組を進めることが重要であると考えられる。

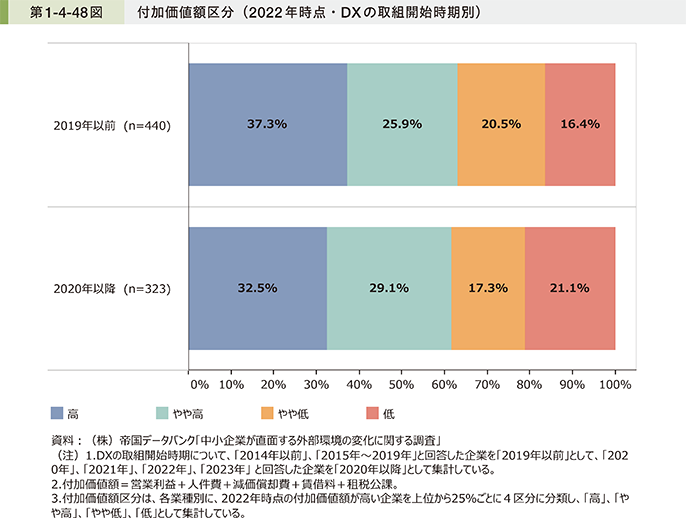

第1-4-48図は、DXの取組を開始した時期別に、2022年時点の付加価値額区分を見たものである。これを見ると、DXの取組を2019年以前から開始している企業は、2020年以降に開始した企業と比べて、2022年時点の付加価値額区分が高い傾向にあることが分かる。このことから、DXに早期から取り組むことで、業務効率化や新規ビジネス創出などを通じて、長期的には高付加価値化につながる可能性が示唆される。

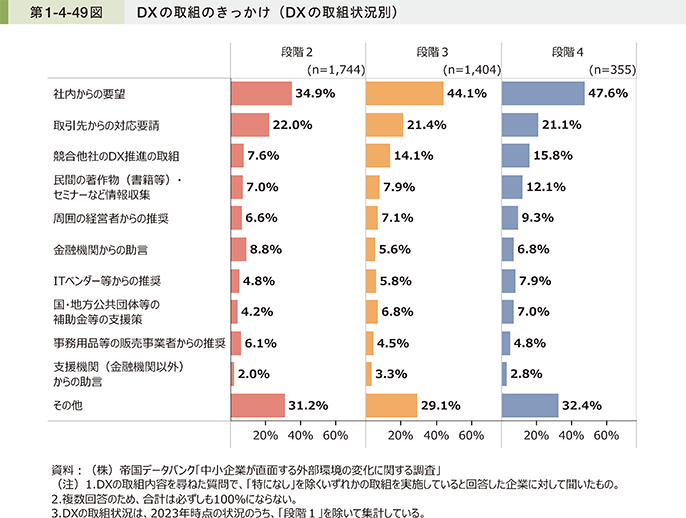

第1-4-49図は、現在のDXの取組状況が段階2~4の企業における、DXに取り組んだきっかけを見たものである。これを見ると、「社内からの要望」をきっかけとしてDXに取り組み始めた企業が最も多いことが分かる。また、取組状況別に見ると、段階3、段階4の企業では、段階2と比べて「競合他社のDX推進の取組」や「民間の著作物(書籍等)・セミナーなど情報収集」をきっかけとする企業が多いことが分かる。このことから、競合他社の状況を把握することや積極的な情報収集などを通じて、自主的にDXの取組を開始した企業ほど、現在の取組状況が進んでいる傾向にあることが見て取れる。

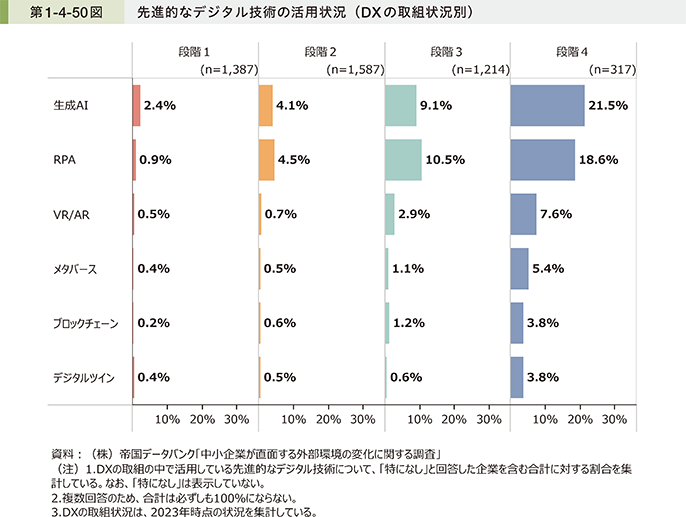

昨今、生成AIやRPAなどの先進的なデジタル技術も普及しつつあり、これらの技術を活用しながら、ビジネスモデルの変革や競争力向上に努めることも効果的であると考えられる。

第1-4-50図は、DXの取組における、先進的なデジタル技術の活用状況を見たものである。これを見ると、全体的な傾向としては、DXの取組において先進的なデジタル技術を活用している企業はまだ少ないものの、取組状況が段階3、段階4の企業においては一部で「生成AI」や「RPA」を活用する動きが見られる79。このことから、DXの取組を通じてビジネスモデルの変革や競争力強化を実現するためには、こうした先進的なデジタル技術の活用も有効であることが示唆される。

79 ここでの各選択肢に関しての定義は、以下のとおり。

生成AI…ユーザーから入力された情報に応じて、テキスト・画像・音楽・映像などのコンテンツを生成することができる人工知能(AI)のこと。

RPA…「Robotic Process Automation」の略語で、ソフトウェアロボットによりパソコン上の単純な作業を自動化する技術のこと。

VR/AR…VRは「Virtual Reality:仮想現実」の略語で、主にヘッドセットなどを用いて現実世界を仮想空間に完全に置き換える技術のこと。ARは「Augmented Reality:拡張現実」の略語で、主にスマートフォンやタブレット端末などを用いて現実世界に仮想空間を重ね合わせる技術のこと。

メタバース…現実世界とは異なる空間で他者との交流や経済活動を可能とする、インターネット上に構築された三次元の仮想空間のこと。

ブロックチェーン…取引記録をブロックと呼ばれる単位でデータを管理し、それらを連結させて保管することで、不正や改ざんを防ぐ暗号化技術のこと。

デジタルツイン…現実の物体やシステムなどをサイバー空間内に再現することで、現実世界のシミュレーションやモニタリングを可能にする技術のこと。

2.DXの実現による効果と課題

〔1〕DXの実現による効果

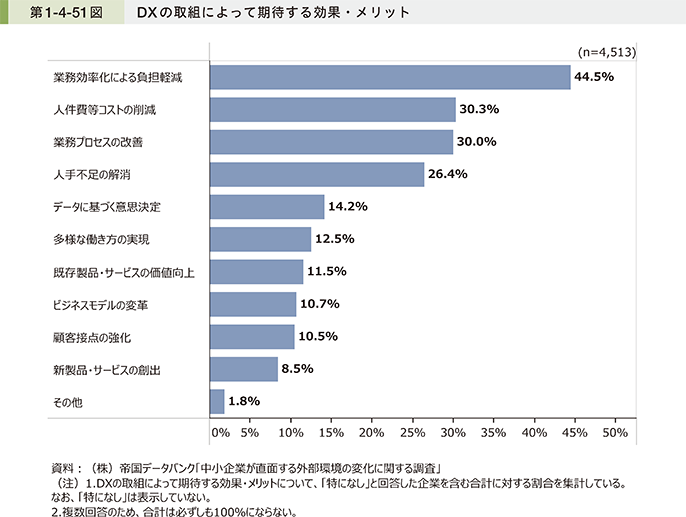

続いて、DXの実現による効果と、推進する上での課題について見ていく。第1-4-51図は、DXの取組によって期待する効果・メリットを見たものである。これを見ると、中小企業・小規模事業者の多くは、DXに取り組む効果・メリットを「業務効率化による負担軽減」と考えており、「新製品・サービスの創出」や「既存製品・サービスの価値向上」を期待してDXに取り組む企業は少ないことが分かる。

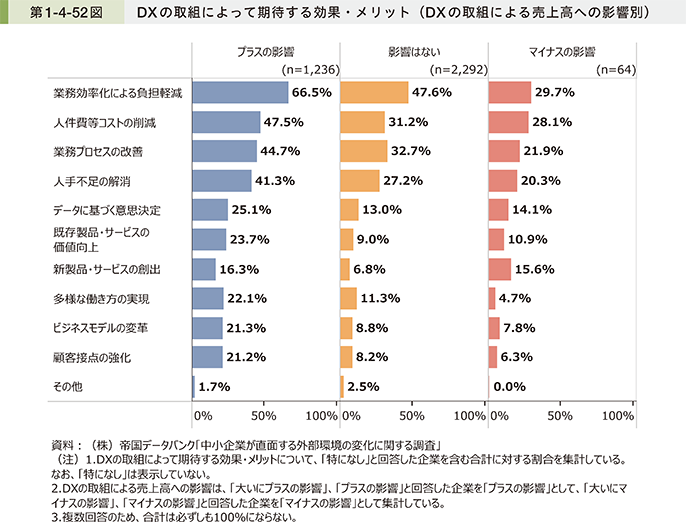

第1-4-52図は、DXの取組によって期待する効果・メリットを、取組による売上高への影響別に見たものである。これを見ると、DXの取組を通じて売上高にプラスの影響が生じていると回答した企業ほど、「業務効率化による負担軽減」や「業務プロセスの改善」だけでなく、「既存製品・サービスの価値向上」や「新製品・サービスの創出」といった効果まで期待して取り組んでいたことが分かる。このことから、DXの取組は、業務負担の軽減だけでなく既存製品・サービスの高付加価値化や新規事業創出などによる業績向上の成果へつなげることも意図して進めることが重要である。

事例1-4-5では、デジタルツール活用による業務効率化にとどまらず、それを起点とした多角化経営に取り組んで新規ビジネスを創出し、業績拡大を実現している企業の事例として、グランド印刷株式会社を紹介する。

事例1-4-5:グランド印刷株式会社

DXで新規事業創出を促し、多角化経営で成長を続ける企業

所在地 福岡県北九州市

従業員数 55名

資本金 1,200万円

事業内容 印刷・同関連業

▶ビジネスモデル転換とシステム開発による業務効率化で経営環境の変化に対応

福岡県北九州市のグランド印刷株式会社は、1969年の創業時から手掛けるシルクスクリーン印刷技術を基盤に、広告看板・サイン、段ボールディスプレイ、壁紙などのデザイン・印刷を手掛ける企業である。2008年、広告関連ビジネスの東京集中に対応するため、同社は東京支店を開設して営業活動の拡大に乗り出した。ところが、直後に発生したリーマン・ショックで経営環境は激変。当時、東京・福岡両支店の支店長として顧客開拓の先陣に立っていた小泊勇志社長は、広告代理店の下請を脱してエンドユーザーと直接つながる新たなビジネスモデルへの転換を推し進めるとともに、帳票処理や情報共有といった業務フローの煩雑さを解消するため、デジタルツールの導入と独自の基幹システム開発に取り組んだ。

▶広告代理店を通さない直接販売で営業拡大、DXで業務フローの煩雑さを解消

経営環境の変化に直面した同社は、営業対象を住宅不動産業に絞り、小規模な不動産会社や工務店向けに「入居者募集」「売地」などを記した広告看板を直接売り込んだ。さらに、数百種類のデザインをテンプレート化してカタログを作り、顧客が簡単に商品を注文できるWebサイトを開設して通販事業を開始。これまでの対面営業ではスキルやノウハウの個人差が大きく営業の属人化という課題を抱えていたが、営業担当者の力量に頼らず、パート社員など誰が営業を担っても同様の売上げが確保できる非対面の販売基盤を整えた。一方、営業活動の拡大により本社と東京・福岡両支店の3拠点間の業務フローが膨らみ煩雑さが増したため、2009年にクラウドツールの活用によるDXに着手。グループウェアやビジネスチャットを順次導入した上で、最終的にはITコーディネータの支援も受けながら、全体を統合する独自の基幹システムを開発・稼働させた。売上げや請求・入金処理、顧客データ、工場生産計画といったあらゆる情報の一元管理が可能となったことで、業務フローの見直しが進み、残業時間の減少や有給休暇取得率の向上など、職場環境が改善し、女性従業員比率も30%から70%まで増加した。「DXは、誰もが活躍できる環境整備につながる。今後は、障害者雇用にも取り組んでいきたい」と小泊社長は語る。

▶販売データの蓄積・分析で新規事業を創出、シナジー効果を追求した多角化経営で事業拡大

同社独自の基幹システムは、受注拡大のためのマーケティングにも活用されている。エンドユーザーである顧客の業種や購入商品、購入頻度、購入のきっかけなどの販売データを蓄積・分析することで、顧客のニーズに即した新たなサービスや商品の創出が容易になり、年間2~3件の新規事業創出が常態化して成約率も向上。新型コロナウイルス感染症の感染拡大局面でも、段ボール製パーティションや多彩な絵柄のフェースシールドといった新規事業で、過去最高の売上げを記録した。同社は、シナジー効果が見込まれる複数の事業を統合・連携させて成長を目指す「連邦多角化経営」を掲げ、DXの取組を通じて、新規事業で蓄積した販売データを連携させて更なる新規事業につなげる好循環を実現している。

〔2〕DXを推進する上での課題

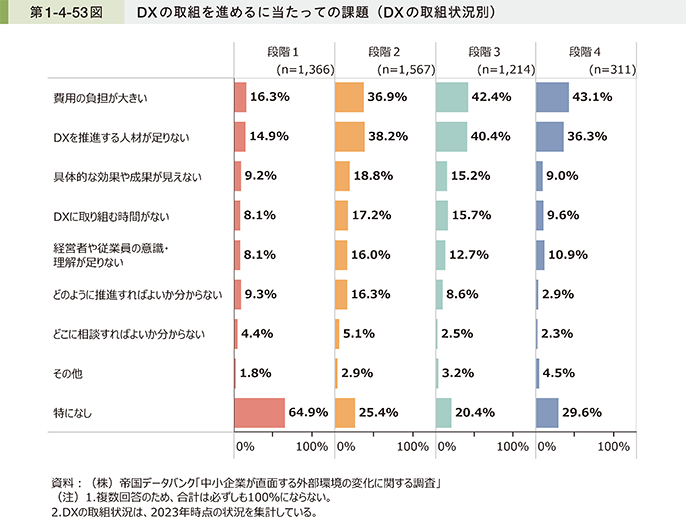

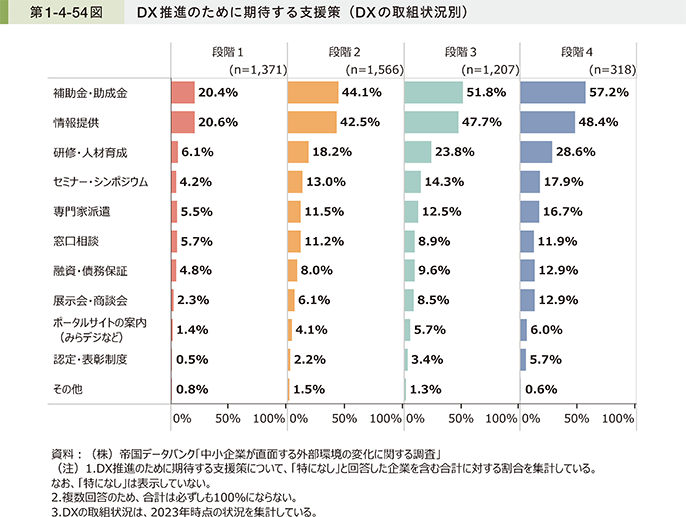

第1-4-53図は、DXの取組状況別に、取組を進めるに当たっての課題を見たものであり、第1-4-54図は、DXの取組状況別に、DX推進のために期待する支援策を見たものである。これを見ると、具体的なDXの取組に着手している段階2以上の企業では、「費用の負担が大きい」や「DXを推進する人材が足りない」が取組を進めるに当たっての課題として多く挙げられている。これに対応して、期待する支援策としても、「補助金・助成金」や「情報提供」がいずれの段階の企業でも多く挙げられているほか、特に取組状況が進展している企業では、「研修・人材育成」や「セミナー・シンポジウム」、「専門家派遣」も期待している傾向にあることが分かる。

環境省(2022b)では、DXの進展により、エネルギーの最適利用やCO2排出量の把握・削減といったGXの取組の効率化が可能となる「DXによるグリーン化」の重要性が指摘されている。また、他方でDXの進展に伴う電力消費増加に対しては、地域における再生可能エネルギーを活用した消費電力のグリーン化や災害に強いデジタル基盤構築などの取組を通じ、「DXのグリーン化」を推進することも重要であることから、DXとGXは「車の両輪」として取り組むべきであるとされている80。

80 詳細は、環境省(2022b)「GXを支える地域・くらしの脱炭素~今後10年を見据えた取組の方向性について~」を参照。

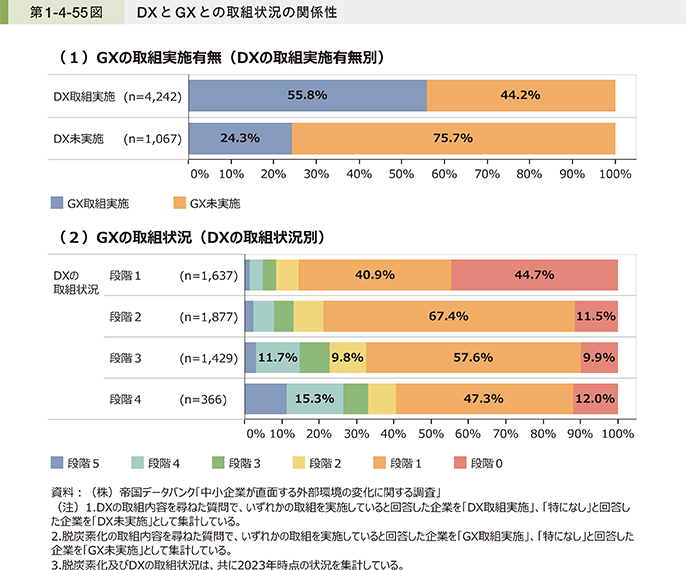

第1-4-55図は、DXとGXとの取組状況の関係性を見たものである。これを見ると、DXに取り組む企業ほどGXにも取り組んでいる傾向にあり、またDXの取組段階が進んでいる企業ほどGXの取組段階も進んでいる傾向にあることから、DXとGXには相乗効果があることがうかがえる。このことから、DXとGXを同時並行的に取り組むことが双方の取組状況を進展させる上で有効であると推察される。

DXの推進に当たっては、デジタル環境の活用増加に伴いサイバーリスクが増加することや、オンラインモールなどでの非対面の取引増加に伴い取引上の問題が発生するリスクが増加することといった課題に対処することも重要である。コラム1-4-8では、中小企業のサイバーセキュリティ対策の必要性を説明するとともに、対策の実施に係る支援策を紹介する。また、コラム1-4-9では、デジタルプラットフォームでの取引において生じた問題に関する悩みや相談に対応する「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」について紹介する。

コラム1-4-8:中小企業のサイバーセキュリティ対策

1.セキュリティ対策の必要性

テレワークやクラウドサービスの利用など、デジタル環境の活用が進む一方で、ランサムウェアなどサイバー攻撃が多様化・巧妙化することにより、大企業のみならずサプライチェーンを構成する中小企業もサイバー攻撃の脅威にさらされている。サイバー攻撃へのセキュリティ対策が十分でなかった場合には、自社への影響のみならず、情報漏えいなどにより他社、ひいては社会へ被害が拡大するおそれがある。このような情勢において、経営者によるリーダーシップの下、サイバーセキュリティ対策を実施していくことが事業継続や企業価値の向上などの観点からも重要である。

経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、サイバーセキュリティの実施に当たって活用・参照できるガイドラインや導入支援のツールを公表している。

2.中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」は、情報セキュリティ対策に取り組む際に経営者が認識し実行すべき指針(コラム1-4-8〔1〕図)と、社内において対策を実践する際の手順や手法(コラム1-4-8〔2〕図)をまとめたものである。経営者編と実践編から構成されており、個人事業主と小規模事業者を含む中小企業の利用を想定している。

![コラム1-4-8〔1〕図 [経営者編]経営者が認識すべき「3原則」と実行すべき「重要7項目」](images/c1_4_08_1.png)

![コラム1-4-8〔2〕図 [実践編]できるところから始める](images/c1_4_08_2.png)

2023年12月に公表した同ガイドラインの第3.1版では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する方策としてのテレワークの普及や、情報セキュリティ対策の必要性上昇といった社会動向の変化などを踏まえ、テレワークを安全に実施するためのポイントやセキュリティインシデント(情報漏えいや改ざん、破壊・消失、情報システムの機能停止、又はこれらにつながる可能性のある事象など)が発生した際の対応を具体的な方策として追加した。また、付録として新たにインシデント対応の基本ステップや相談窓口等を解説した「中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」を追加した。

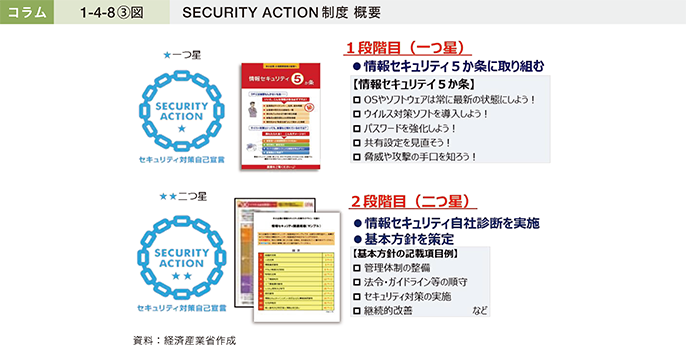

3.SECURITY ACTION(セキュリティ・アクション)

「SECURITY ACTION」は中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度である。「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに2段階の取組目標として、(1)情報セキュリティ5か条に取り組むこと(一つ星の自己宣言)、(2)情報セキュリティ自社診断を実施して自社の状況を把握した上で、基本方針を策定すること(二つ星の自己宣言)を用意しており、情報セキュリティを向上させるためにステップアップすることができる。

デジタル化やサイバーセキュリティ対策などを支援するIT導入補助金の申請に当たって、「SECURITY ACTION」の「一つ星」又は「二つ星」を宣言していることが申請要件となるなど、各種補助金・助成金制度においても活用されている。

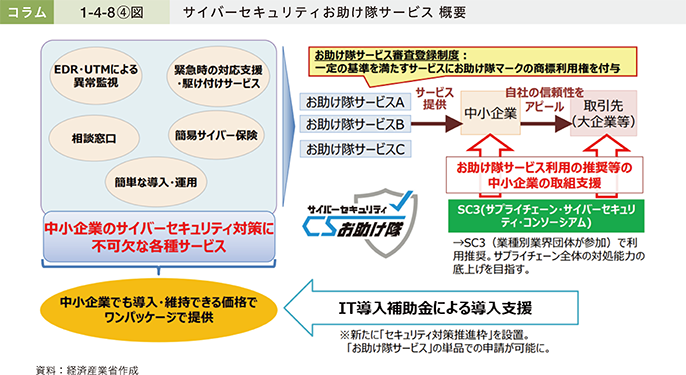

4.サイバーセキュリティお助け隊サービス

「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、中小企業のサイバーセキュリティ対策に不可欠な各種サービス(相談窓口、システムの異常監視、緊急時の対応支援、簡易サイバー保険など)をワンパッケージで安価に提供するサービスである。

本サービスの利用については、IT導入補助金の加点・補助対象となっている。IT導入補助金における「通常枠」及び「デジタル化基盤導入枠」においては、オプションとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」をメインツールと組み合わせて申請をした場合、申請採択における審査時の加点対象となるほか、「セキュリティ対策推進枠」においては、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」のみでの申請をすることが可能となっている。

5.IoT機器を開発する中小企業向け製品セキュリティ対策ガイド

「IoT機器を開発する中小企業向け製品セキュリティ対策ガイド」では、IoT機器等の開発においてセキュリティ対策を行う第一歩としての取組を提示している。具体的には、設計や開発段階からセキュリティを考慮することが重要であり、機器のライフサイクルフェーズを通じた対策を整理することを、最初に取り組む事項として示している。また、予算や人員等のリソースに限りのある中小企業がセキュリティ対策を効果的に進めた事例集等、セキュリティ対策を実施する際の参考情報を示している。

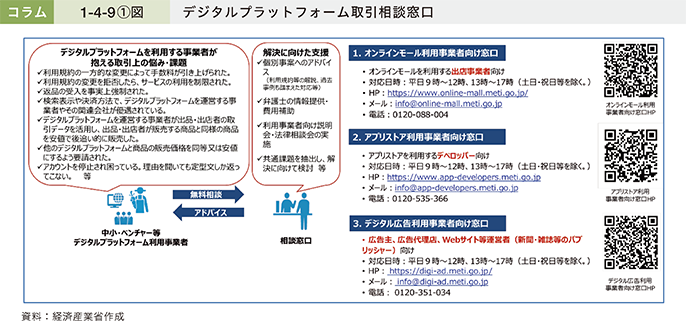

コラム1-4-9:デジタルプラットフォーム取引相談窓口

オンラインモールなどのデジタルプラットフォームは、イノベーションの担い手であり、また、中小企業やベンチャー企業等に対して、海外展開を含め新規顧客の開拓機会を提供するなど、様々な便益をもたらす。もっとも、多数の取引を、約款で取り決め、システムで迅速に処理していることなどから、取引上の問題が発生しても運営事業者から十分な説明を受けることができないといった課題も発生している。

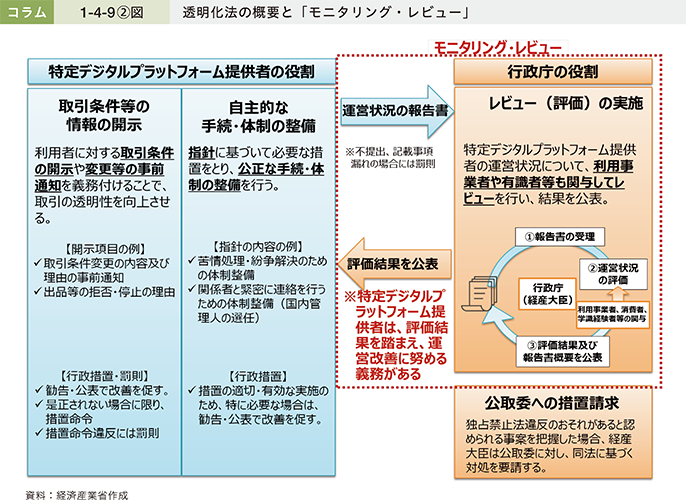

そのような課題に対応すべく、2020年5月に「デジタルプラットフォーム取引透明化法」(以下、「透明化法」という。)81が成立し、2021年2月に施行された82。

81 正式名称は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和2年法律第38号)。

82 規制対象事業者(特定デジタルプラットフォーム提供者)として、現在、オンラインモール分野ではアマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社、LINEヤフー株式会社、アプリストア分野ではApple Inc.及びiTunes株式会社、Google LLC、デジタル広告分野ではGoogle LLC、Meta Platforms,Inc.、LINEヤフー株式会社を指定している。

これに加え、取引上の悩み相談を受け付ける窓口として「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」が開設されている。具体的には、(1)オンラインモールを利用する出店事業者向け、(2)アプリストアを利用するデベロッパー向け、(3)デジタル広告プラットフォームを利用する広告主、広告代理店、Webサイト等運営者(新聞・雑誌等のパブリッシャー)向けと三つの分野の相談窓口を、経済産業省の委託事業として運営している83。

83 その他、上記三つの分野以外のデジタルプラットフォームに関する取引実態や利用状況についての相談・情報提供窓口として、経済産業省Webフォームを設置している。

「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」(以下、「相談窓口」という。)は、大きく分けると二つの役割を担っている。

1.個別事案に対するアドバイス

相談窓口では、デジタルプラットフォームを利用する事業者から寄せられた取引上の課題等に関する悩みや相談に、専門の相談員が無料で応じている。利用規約の解説や過去の事案を踏まえた対応等について個別にアドバイスを行っているほか84、デジタルプラットフォームへの照会や弁護士についての情報提供など、相談者の希望も踏まえ、事案に応じた対応を行っている。

84 相談窓口では、相談者に安心して相談してもらえるよう、窓口に寄せられた相談情報に関しては、相談者の利益が害されないよう、細心の注意を払いながら取り扱っている。相談内容に応じて特定デジタルプラットフォーム提供者への照会を行うこともあるが、相談の解決や事実関係の把握のために特に必要な場合に限って行うこととしている。また、照会するに当たっては、相談者の了解を事前に得た上で行っているなど、相談者に配慮した運用としている。

令和4年度は、オンラインモール分野では「商品等提供利用者(利用事業者)からの苦情の申し出又は協議の申し入れをするための方法に関する事項」、アプリストア分野では「取引の全部拒絶(アカウント削除等)に関する事項」、デジタル広告分野では「ブランドセーフティに関する事項」に関する相談が多く寄せられた。

2.共通課題の抽出と解決に向けた検討

相談窓口では、悩み相談を受け付けるのみならず、ヒアリングを通じて、デジタルプラットフォームを巡る取引関係について情報収集も行っている。令和4年度に相談窓口に寄せられた情報提供件数は、三つの分野で合計3,669件であった85。

85 各相談窓口において受け付けた情報の内容に応じてカウントされた件数であり、ポジティブな内容やネガティブな内容等を含む。

これらの情報は、経済産業省において、取引環境の改善に向けた施策に役立てられる。例えば、相談窓口は、窓口に寄せられた声から共通の課題を抽出し、経済産業省に報告する86。経済産業省は、報告された情報を基に、デジタルプラットフォームの運営事業者から提出された報告書や有識者等からの意見聴取なども踏まえて、デジタルプラットフォームの運営状況についての評価を行う。この「モニタリング・レビュー」と呼ばれる評価プロセスは、透明化法に基づき毎年度実施されるものであり、評価対象となるデジタルプラットフォームの運営者は、評価の結果を踏まえて運営改善に努める義務を負う。

86 利用事業者の声から抽出した課題の整理については、2023年度第2回デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリング会合 資料1-1(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/2023_002_01_01.pdf)18~22頁、資料2(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/2023_002_02_00.pdf

)21~24頁を参照されたい。

2024年2月、経済産業省は2023年度の大臣評価を公表した87。本評価においても、デジタルプラットフォームの運営事業者に対し、利用事業者の声を踏まえ、一定の改善を要請しているところ、契約解除通知に問合せ先が明記されていないといった実務的な問題点も取り上げ、その是正を求めている。このような具体的な問題点がモニタリング・レビューで取り上げられているのも、利用事業者の声が発端となっている。

87 経済産業省「『特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価』を取りまとめました」(2024年2月2日)(https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240202005/20240202005.html )

)

デジタルプラットフォームの改善状況は、理論的な検証のみならず、日々、取引を行っている現場の声によって、その実態を把握することが重要である。

そのような現場の声を受け止める相談窓口は、経済産業省による透明化法の運用を支え、デジタルプラットフォームを巡る取引環境改善の要の存在となっている。