第5節 GX(グリーン・トランスフォーメーション)

地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、脱炭素化への機運は世界的に高まっており、我が国でも2030年度の温室効果ガス46%削減、2050年カーボンニュートラル実現という目標に向けて、自らの事業活動に伴う排出だけでなく、原材料や部品の調達、製品の使用段階も含めてサプライチェーン全体の排出量を削減する動きが出てきており、中小企業・小規模事業者においても脱炭素化を進める必要性は高い。また、脱炭素化の取組を進めることは、地球温暖化の防止に貢献できるだけでなく、自社の事業のGX(グリーン・トランスフォーメーション)を促し、新たな需要を獲得することにつながるなど、収益向上に寄与する可能性も秘めている。

本節では、「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」73を用いて、中小企業・小規模事業者の脱炭素化の取組状況や、GXの実現による効果や課題について確認する。

73 本アンケートの詳細は、第1部第2章第3節を参照。

1.脱炭素化の取組状況

はじめに、本項では中小企業・小規模事業者の脱炭素化の取組状況を見ていく。中小企業白書(2023)では、脱炭素化の取組状況を六つの段階に分けて、取組段階を確認している。今回「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」においても、調査対象企業の取組段階を確認しており、本白書では、この取組段階を活用して分析を進めていくこととする74。

74 本節で扱う脱炭素化の取組段階は、環境省(2022a)を基に作成した。具体的な各段階は下記のとおりとなっている。

段階0:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解していない

段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している

段階2:事業所全体での年間CO2排出量(Scope1、2)を把握している

段階3:事業所における主要な排出源や削減余地の大きい設備等を把握している

段階4:段階3で把握した設備等のCO2排出量の削減に向けて、削減対策を検討・実行している

段階5:段階1~4の取組を実施しており、かつ情報開示を行っている

〔1〕脱炭素化の取組状況

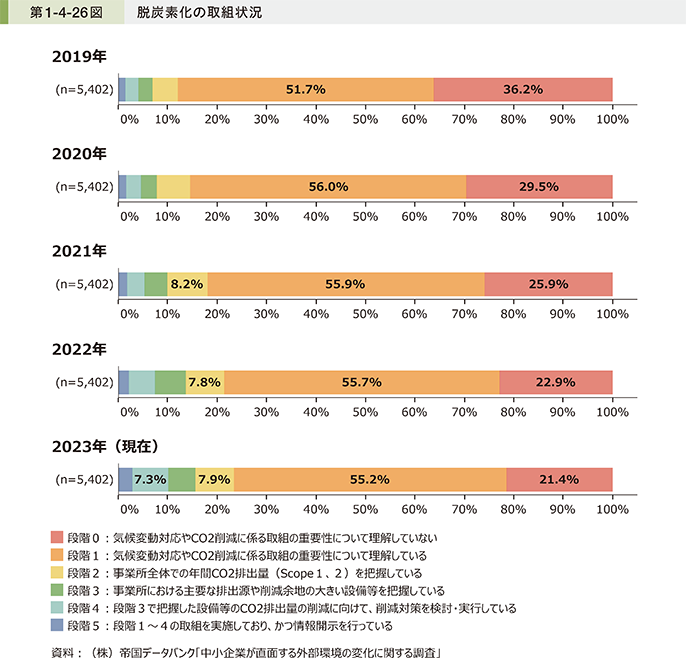

第1-4-26図は、2019年から2023年までの5年間における脱炭素化の取組状況の推移を見たものである。これを見ると、脱炭素化に取り組む企業は年々増加しており、取組状況も徐々に進展してきていることが分かる。しかしながら、「段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している」の企業が依然として最も多く、段階2以上の企業の割合は2023年時点でも2割程度と少ない状況にあるため、脱炭素化の取組の重要性を理解するところから、実際の取組着手に至るまでに障壁を抱える企業が多いことが示唆される。

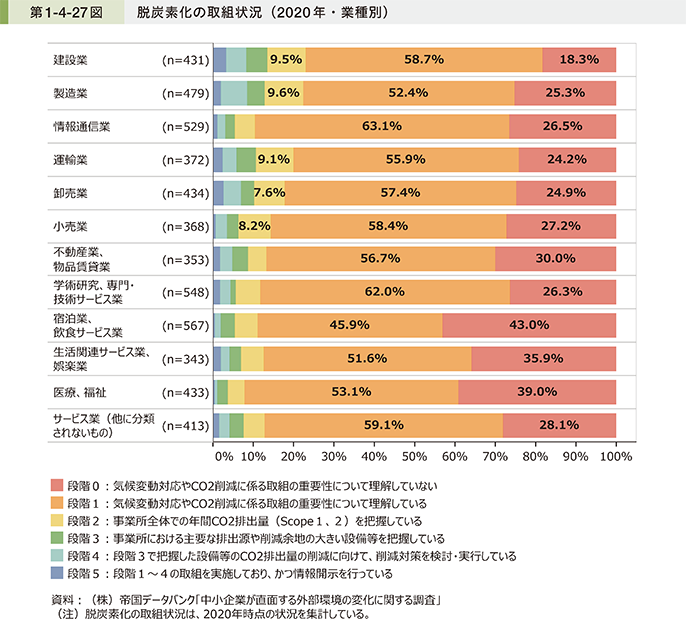

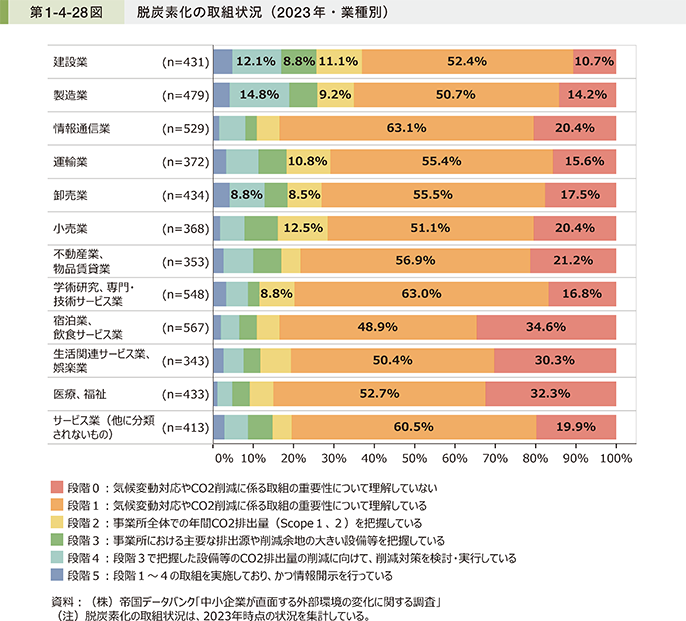

次に、第1-4-27図、第1-4-28図は2020年と2023年の二つの時点における業種別の脱炭素化の取組状況を見たものである。これを見ると、特に製造業や建設業で取組が進んでいる傾向にある一方で、業種ごとのCO2排出量の多寡や取引先からの協力要請の有無などを背景として、2020年以降の取組状況の進展するペースは業種によって差が出てきていることが分かる。

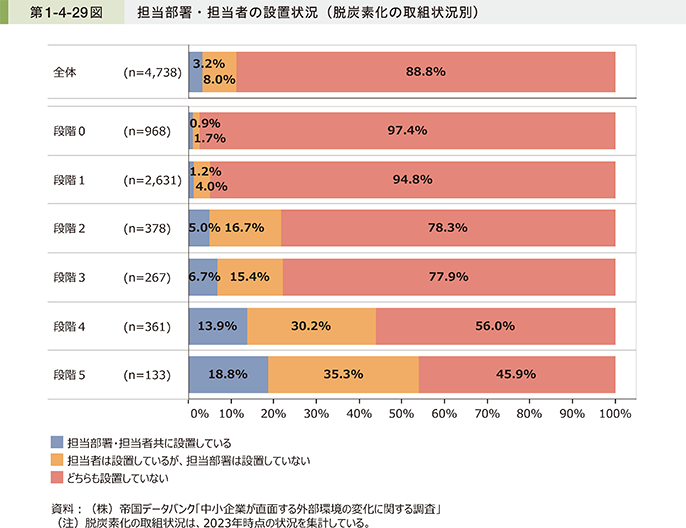

第1-4-29図は脱炭素化の取組状況別に、担当部署・担当者の設置状況を見たものである。これを見ると、脱炭素化の担当部署又は担当者を設置している企業は全体で11.2%と少ないものの、取組状況別に見ると、取組状況が進んでいる企業ほど取組担当を設置している企業の割合が高い傾向にあることが分かり、段階0の企業で取組担当を設置しているのは2.6%であるのに対し、段階5の企業では54.1%と大きく差が開いている。このことから、脱炭素化の取組を進展させるには、推進担当を明確にして取組を進めることが重要である。

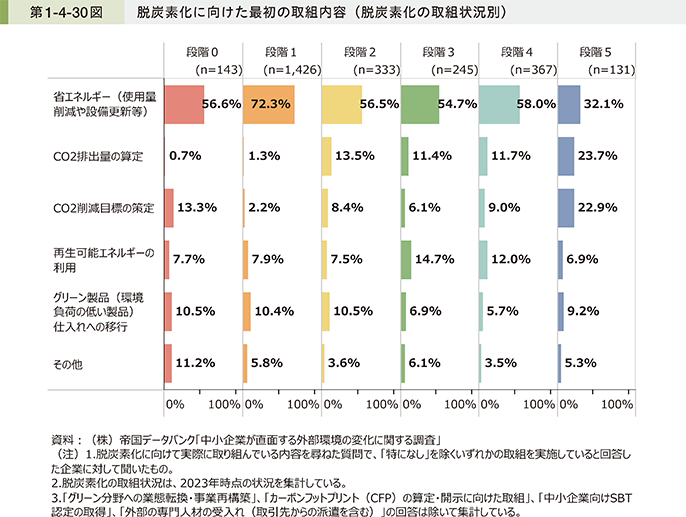

第1-4-30図は、脱炭素化の取組状況別に、最初に行った取組内容を見たものである75。これを見ると、最初に着手した脱炭素化の取組としては「省エネルギー(使用量削減や設備更新等)」が最も多く挙げられているが、取組状況別に見ると、2023年時点で段階5となっている企業では「CO2排出量の算定」や「CO2削減目標の策定」を最初に取り組んだ企業も多く、当初から目標を明確にして戦略的に取り組んできた企業ほど現在の取組状況も進んでいる傾向にあると考えられる。

75 ここでの各選択肢の用語について、本調査における定義は、以下のとおり。

カーボンフットプリント(CFP)…商品やサービスのライフサイクル全体(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)を通して排出された温室効果ガスの排出量をCO2量に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みを指す。

SBT認定…パリ協定が求める水準を満たした温室効果ガス排出削減目標「Science Based Targets」(略称「SBT」)を設定している企業が取得することのできる認定を指す。なお、中小企業向けSBT認定では、通常のSBT認定と比較して削減対象範囲や認定費用などの要件が緩和されている。

グリーン分野…環境問題に配慮した経済活動分野のことで、具体的には、内閣官房ほか(2021)「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」で定められている重点14分野を指す。14分野については次のとおり。1.洋上風力・太陽光・地熱、2.水素・燃料アンモニア、3.次世代熱エネルギー、4.原子力、5.自動車・蓄電池、6.半導体・情報通信、7.船舶、8.物流・人流・土木インフラ、9.食料・農林水産業、10.航空機、11.カーボンリサイクル・マテリアル、12.住宅・建築物・次世代電力マネジメント、13.資源循環関連、14.ライフスタイル関連。

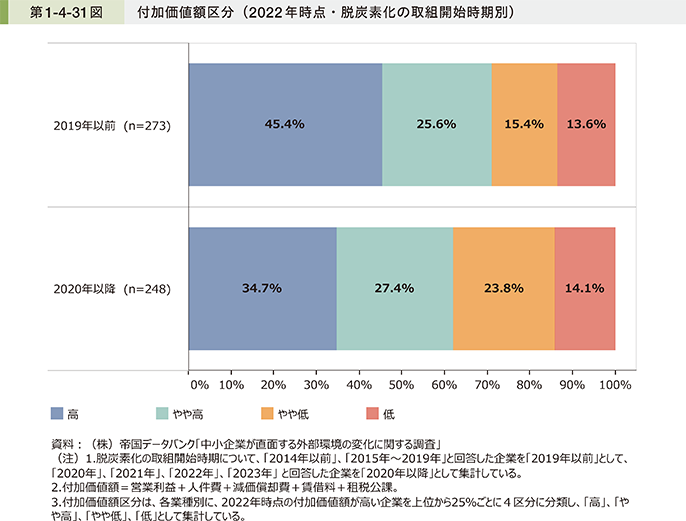

また、第1-4-31図は脱炭素化の取組開始時期別に、2022年時点の付加価値額区分を見たものである。これを見ると、脱炭素化の取組を「2019年以前」から開始している企業は、「2020年以降」に開始した企業と比べて、2022年時点の付加価値額区分が高い傾向にあることが分かる。このことから、脱炭素化に早い時期から取り組むことで、新規需要獲得などを通じて、長期的には付加価値向上にもつながっている可能性が示唆される。

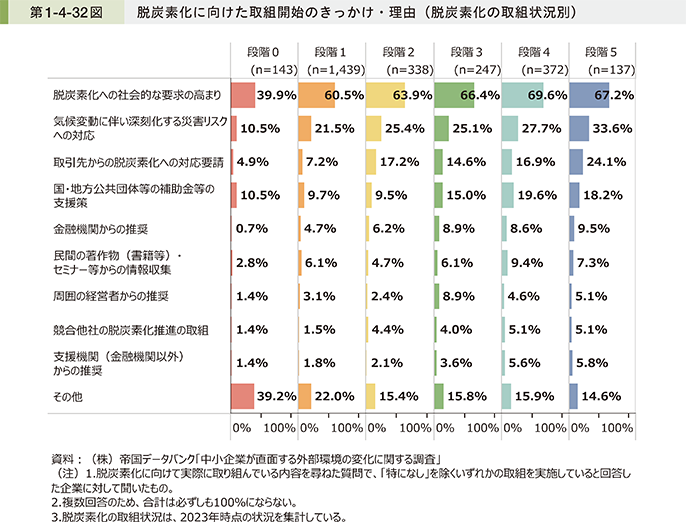

第1-4-32図は、脱炭素化の取組状況別に、脱炭素化に向けた取組開始のきっかけ・理由を見たものである。これを見ると、「脱炭素化への社会的な要求の高まり」をきっかけとして主体的に取組を始めた企業が最も多い。また、取組状況別で見ると、「取引先からの脱炭素化への対応要請」や「国・地方公共団体等の補助金等の支援策」をきっかけに始めた企業ほど、現在の取組状況が進展している傾向にあることが分かる。このことから、脱炭素化の取組を加速させる上では、取引先からの協力要請や補助金等の支援策利用といった外部からの関与を受けることも重要な要素になっている可能性が示唆される。

〔2〕サプライチェーン一体となった脱炭素化の取組

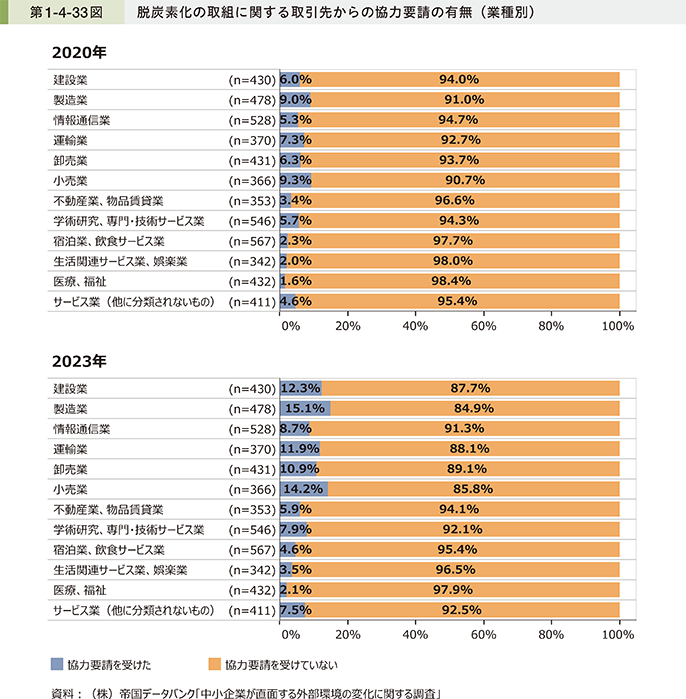

第1-4-33図は、2020年と2023年の2時点における、脱炭素化の取組に関する取引先からの協力要請の状況を、業種別に見たものである。これを見ると、2050年カーボンニュートラル実現が宣言された2020年と比べて、いずれの業種においても2023年時点の取引先からの協力要請は増加していることが分かる。一方で、業種別での二極化も進みつつあり、特に製造業や小売業、建設業、運輸業で協力要請が増加している。

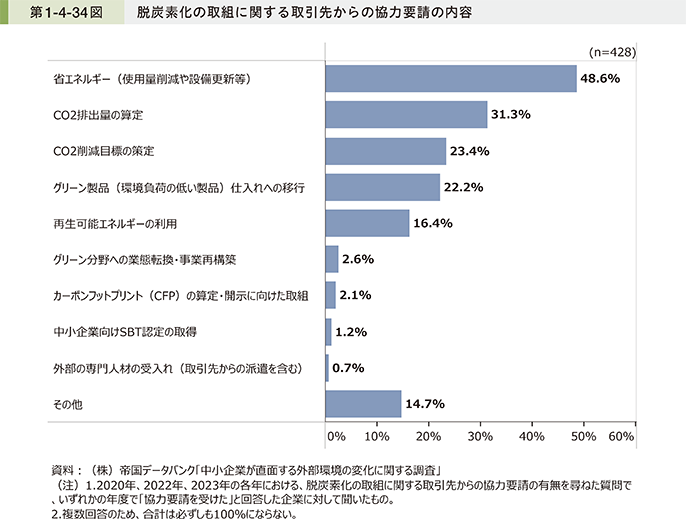

第1-4-34図は、脱炭素化の取組に関する取引先からの協力要請の内容を見たものである。これを見ると、協力要請の具体的な内容としては、「省エネルギー(使用量削減や設備更新等)」や「CO2排出量の算定」、「CO2削減目標の策定」が多く挙げられているが、「グリーン製品(環境負荷の低い製品)仕入れへの移行」にも一定数の回答が集まっていることから、環境負荷の低い製品への需要が一定程度生じていることも推察される。

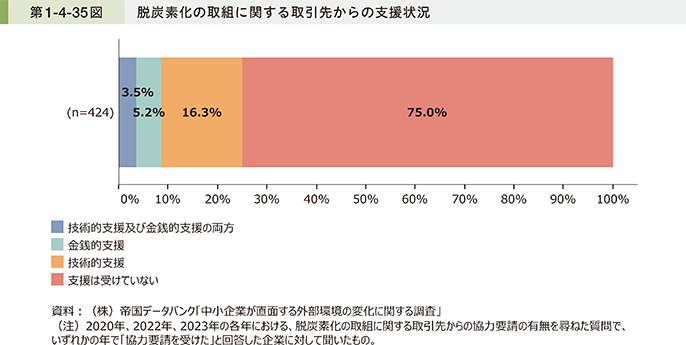

また、第1-4-35図は、脱炭素化の取組に関して、協力要請と併せて取引先から受けている支援状況を見たものである。これを見ると、取引先から協力要請だけでなく「技術的支援」や「金銭的支援」を併せて受けている企業は、合わせて25.0%存在し、サプライチェーン一体となって脱炭素化の取組を進める動きも相応に存在していることが推察される。

2.脱炭素化・GXの実現による効果と課題

〔1〕脱炭素化・GXの実現による効果

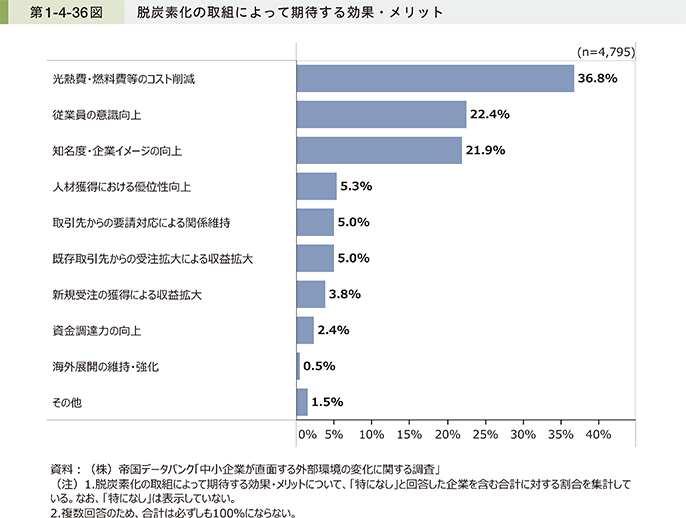

続いて、脱炭素化・GXの実現による効果と、推進する上での課題について見ていく。第1-4-36図は、脱炭素化の取組によって期待する効果・メリットを見たものである。これを見ると、中小企業・小規模事業者の多くは脱炭素化に取り組む効果・メリットを「光熱費・燃料費等のコスト削減」や「従業員の意識向上」、「知名度・企業イメージの向上」と考えており、受注拡大や業績向上などの機会として考えている企業は少ないことが分かる。

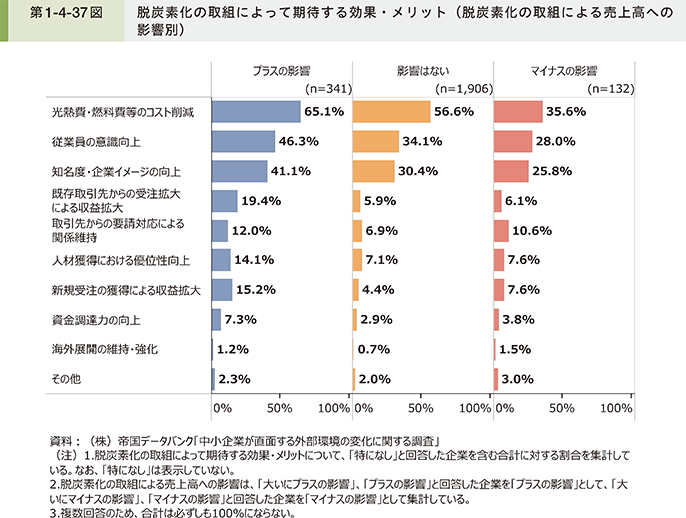

第1-4-37図は、脱炭素化の取組によって期待する効果・メリットを、取組による売上高への影響別に見たものである。これを見ると、「光熱費・燃料費等のコスト削減」や「従業員の意識向上」といった回答は、売上高への影響のプラス・マイナスを問わず多く挙げられているが、「既存取引先からの受注拡大による収益拡大」や「新規受注の獲得による収益拡大」を期待して脱炭素化に取り組んでいる企業では、実際に売上高にもプラスの影響が生じている傾向にあることが分かる。このことから、脱炭素化の取組は、コスト削減だけでなく新規需要獲得などによる業績向上の成果へつなげることも意図して進めることが重要である。

事例1-4-3では、GXの取組を新規需要獲得の好機と捉えて、主体的なイノベーションにより成長を遂げている久保井塗装株式会社の事例を紹介する。

事例1-4-3:久保井塗装株式会社

GXとDXに向けた取組を通じ、競争力を高め続ける企業

所在地 埼玉県狭山市

従業員数 20名

資本金 5,300万円

事業内容 プラスチック製品製造業

▶住宅街で創業、常に地域の環境と向き合いながら事業展開

埼玉県狭山市の久保井塗装株式会社は自動車部品、建築金物、航空宇宙部品等を対象とした工業塗装を手掛ける企業である。同社は1958年に東京都大田区で創業したが、立地場所が住宅街の中にあり、使用する工業用塗料には有機溶剤が含まれることから、環境対策に細心の注意を払いながら事業を行ってきた。同社の窪井要社長は「環境問題に注力しなければ事業を継続できないことが企業のDNAに刻まれている」と語る。さらに、同社は大手自動車メーカーが脱炭素に向けた具体的な実現目標を掲げたことを受けて、2035年までに脱炭素・廃棄物ゼロの実現を目指すこととしている。

▶環境負荷低減や「DX」の経験をいかし、「脱炭素・廃棄物ゼロ」への転換を推進

工業塗装業界が揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制への取組を求められる中で、同社は環境負荷低減が競争力向上につながると考え、サポイン事業(現「Go-Tech事業」)やものづくり補助金等を活用、IoTにより塗料使用量を最小限に抑える高効率塗装技術の開発に取り組み、実用化に成功した。また、自社開発した塗装工程管理のIoTシステムは同業他社向けに販売し、事業化も実現している。こうした経験は、同社の省エネ・脱炭素への取組でも役立っている。経済産業省の省エネ診断を受けて認識した省エネ余地の大きさから、省エネへの取組を推進するために、データロガーを導入して機器ごとにエネルギー消費量を計測した。同社の脱炭素に向けた先進的な取組も、最初の一歩は照明をLEDに取り替えるといった分かりやすいものであった。

▶「脱炭素・廃棄物ゼロ」や「DX」を鍵に、ものづくりの変革を目指す

窪井社長は同社が所属する一般社団法人首都圏産業活性化協会(TAMA協会)に「カーボンニュートラル研究会」を立ち上げ、東京農工大学と協力して事業所内でのエネルギー消費量を最小限に抑えるエネルギーマネジメントシステムの開発にも着手している。大手企業が製造工程全体のCO2排出量の把握に努めている現状から、将来的に製品ごとのCO2排出量を明記することが必要となった場合に、エネルギー消費量の算定・削減を進める取組が高い競争力をもたらす期待感も大きい。また、近く着工する新工場では、太陽光発電設備の導入など再生可能エネルギーを積極的に活用する考えで、再生可能エネルギーへの転換を進めることにより、国際情勢に起因するエネルギー価格高騰といった外部環境の変化への耐性を強化し、エネルギーコストの低減も狙っている。工場建設資金の融資の際には、脱炭素やサーキュラーエコノミーを重視していることが金融機関からも高く評価されたという。「中小企業が事業を発展的に継続していくために、脱炭素に向けて取り組むことは2035年以降のものづくりにとって必要不可欠だ。さらに、サーキュラーエコノミーの側面でも、廃棄物が出ることを前提としたものづくりから、廃棄物を極力出さないものづくりへ変容しようと行動している」と窪井社長は語る。

〔2〕脱炭素化・GXを進めるための課題

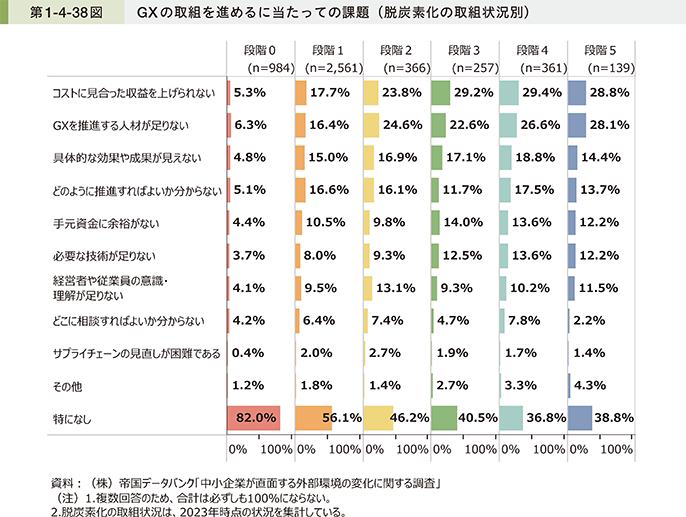

第1-4-38図は、脱炭素化の取組状況別に、GXの取組を進めるに当たっての課題を見たものである。これを見ると、いずれの段階の企業においても「コストに見合った収益を上げられない」や「GXを推進する人材が足りない」が課題として挙げられている。また、段階1以下の企業では、「どのように推進すればよいか分からない」を課題に挙げる企業が比較的多いことに加えて、「特になし」と回答している企業が最も多いことから、取組の進め方が分からないだけでなく、何が課題であるかを把握できていない企業も多く存在することが推察される。

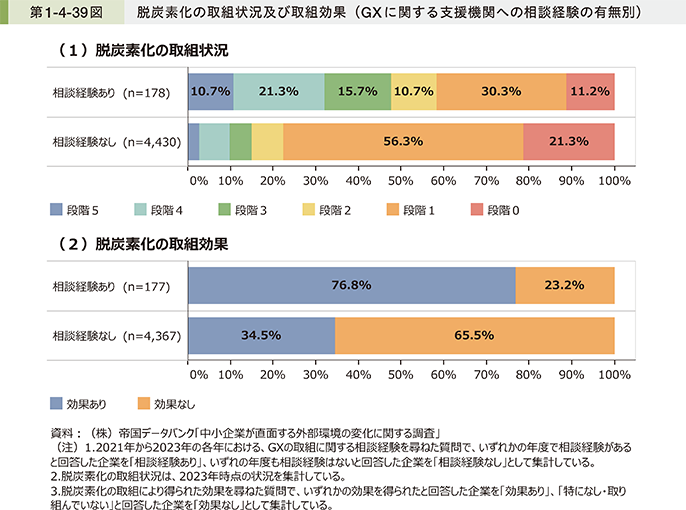

第1-4-39図は、GXに関する支援機関への相談経験の有無別に、脱炭素化の取組状況や取組効果の有無を見たものである。これを見ると、支援機関への相談経験がある企業ほど取組状況が進展している企業の割合が高く、取組による効果を得られたと回答する企業の割合も高い傾向にあることが分かる。この結果から、GXに向けた取組をより円滑に進めるためには、支援機関を活用することが有効であると考えられる。

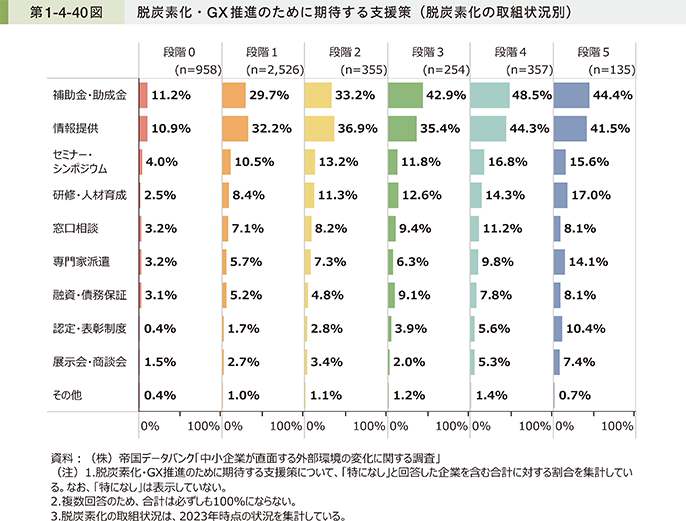

第1-4-40図は、脱炭素化の取組状況別に、脱炭素化・GX推進のために期待する支援策を見たものである。これを見ると、いずれの段階の企業においても、期待する支援策として「補助金・助成金」や「情報提供」が多く挙げられている。また、取組状況が進展している企業ほど、更に取組を加速・強化させるための「研修・人材育成」や「認定・表彰制度」、「専門家派遣」などの支援策を期待している傾向にあることが分かる。

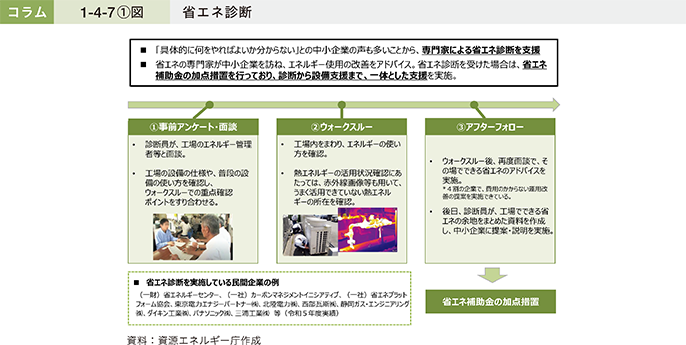

ここまで見てきたとおり、脱炭素化・GXの取組を推進するためには、支援機関の活用が有効であると考えられること、また推進する上で人材や情報の不足を課題に挙げる企業も多いことから、支援機関のサポートも重要である。コラム1-4-7では、脱炭素化の取組を行う中小企業の事例と、そうした取組をサポートする支援機関の事例を紹介する。

コラム1-4-7:中小企業の脱炭素に向けた取組

中小企業が脱炭素化に取り組むに当たっては、(1)脱炭素化に向けた対策について知る、(2)自社の温室効果ガスの排出量やエネルギー使用量を把握する(測る)、(3)排出量等を削減する、というステップで進めることが重要である。また、情報の不足や人手不足などの課題を挙げる事業者の割合も多いことから、脱炭素化に向けた取組をサポートする支援機関も重要である。ここでは脱炭素化に向けた取組を行う中小企業の事例と、そうした取組をサポートする支援機関の事例を紹介する。

事例:サンエー電機株式会社

福井県福井市のサンエー電機株式会社は、プリント基板の設計・実装・組立や分析計測器の組立・調整等の事業を行う総合電子機器メーカーである。同社は、各工場に「省エネ推進チーム」を配置し、工場間で優良事例を横展開するなど、省エネ活動が企業文化として根付いていた。そのような中、取引先のメーカーにおいて、サプライチェーン単位で省エネ・省CO2を捉える考え方が普及してきたことから、サプライチェーンに連なる同社としても、更なる省エネ・省CO2に取り組むこととした。

同社は、最初に経済産業省の省エネ診断を活用し、エネルギー消費量の見える化に取り組んだ。その上で、電力会社の協力で収集した各設備のエネルギーの使用比率を算出し、空調設備の室外機のフィンの清掃や蛍光灯のLED化を図るなど、診断結果の報告書で提案された七つの改善策を実行した。

さらに、独自の取組として、自作のソフトと各種センサーを空調設備や製造設備に取り付けることで設備の稼働状況を見える化し、設備を効率的に運用するとともに、夜間・休日のコンプレッサの稼働を停止するなどの行動改善を実施した結果、取組前後でエネルギー消費量を8%削減することに成功。コスト面でも約182万円/年の削減につながった。

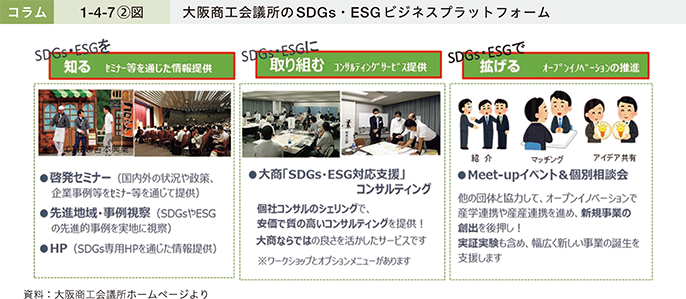

事例:大阪商工会議所

大阪府大阪市の大阪商工会議所は、2019年から国内商工会議所の中でもいち早く中堅・中小企業のSDGsやESGに向けた取組の支援を開始した。2021年には「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」を設立し、「知る」、「取り組む」、「拡げる」の三つの面から事業を展開している。

例えば、(1)「知る」では 脱炭素をめぐる社会情勢や企業の先進取組事例などのセミナー等を通じた情報提供、(2)「取り組む」では CO2排出量算定の支援などの専門事業者と連携したコンサルティングサービスの提供、(3)「拡げる」では 脱炭素をテーマにした技術ニーズマッチング会や展示商談会の開催に取り組んでいる。このような事業を通じ、グリーン分野における中堅・中小企業のビジネス機会創出を応援している。

同所は、カーボンニュートラルにつながる取組に注力しているが、上記(2)の取組は一つのモデルケースとなり、日本商工会議所が全国の商工会議所に同種の取組の実施を呼びかけることになった。