本章では、我が国経済の動向について概観するとともに、中小企業・小規模事業者の動向及び中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境について見ていく。

第2節 雇用

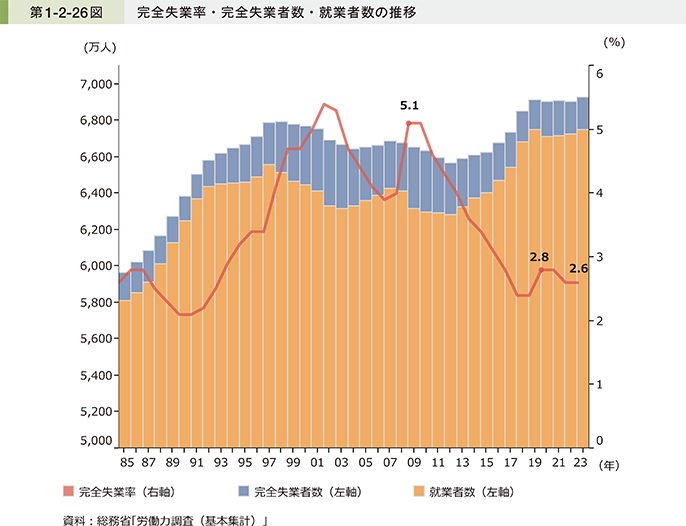

本節では雇用の現況について見ていく。まず、完全失業率の推移を確認する。第1-2-26図(再掲)で示したとおり、完全失業率は2002年をピークに、リーマン・ショック以降の2009年、2010年における一時的な上昇を除いて、長期的には低下傾向で推移してきた。2020年に入ると、感染症の感染拡大による影響から上昇傾向に転じたが、以降は就業者数が緩やかに増加したことに伴い、低下傾向で推移している。

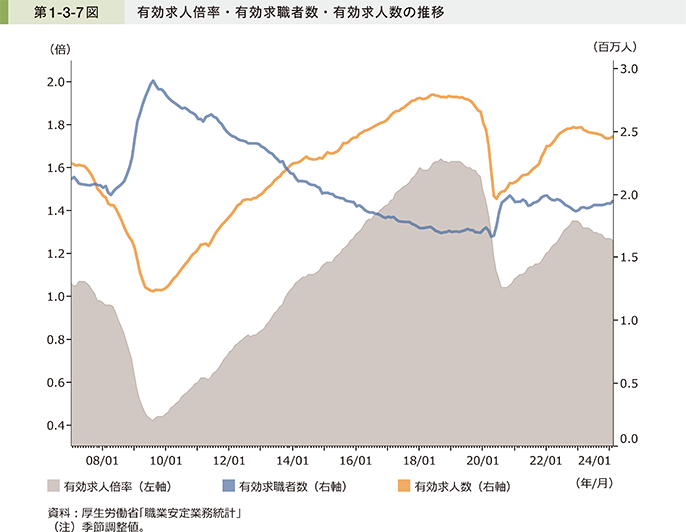

第1-3-7図は、厚生労働省「職業安定業務統計」を用いて、有効求人倍率・有効求職者数・有効求人数の推移を示したものである。これを見ると、有効求職者数は2020年の感染拡大以降、一時的に増加し、2021年以降はおおむね横ばいで推移している一方、有効求人数は増加していたことが分かる。しかし、足下では有効求人数が減少傾向となっており、有効求人倍率も低下していることが分かる。

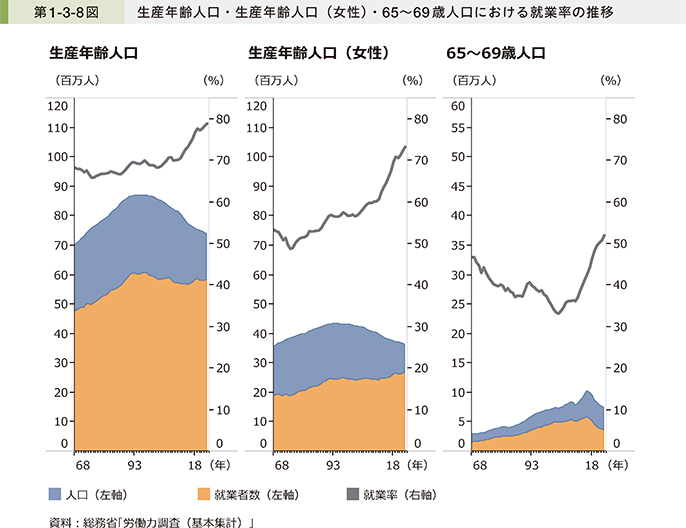

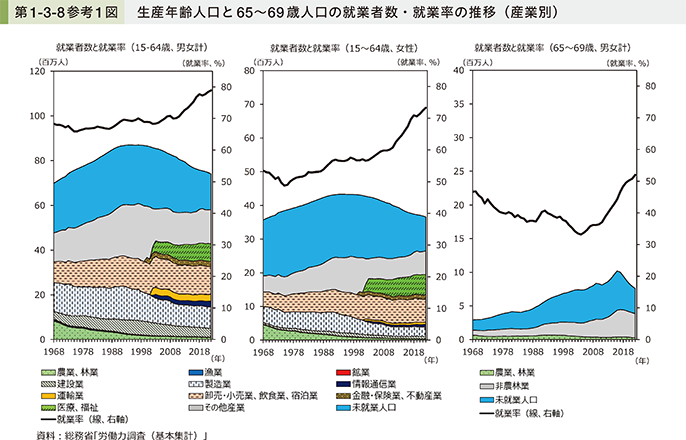

第1-3-8図は、総務省「労働力調査(基本集計)」を用いて、生産年齢人口・生産年齢人口(女性)・65~69歳人口における就業率の推移を示したものである。これを見ると、生産年齢人口は長期的に減少傾向にあるが、女性の生産年齢人口の就業者数や、高齢者である65~69歳人口の就業者数は共に増加し、就業率も上昇してきたことが分かる。しかし、2019年から足下の2023年にかけては、女性の生産年齢人口の就業者数は横ばいで推移し、65~69歳人口の就業者数は減少傾向となっている。このことから、生産年齢人口の減少が進む中で、労働力を女性・高齢者から補う形で全体の就業者数が維持されてきたものの、足下ではそれも頭打ちとなり、人材の供給制約に直面していることが示唆される。

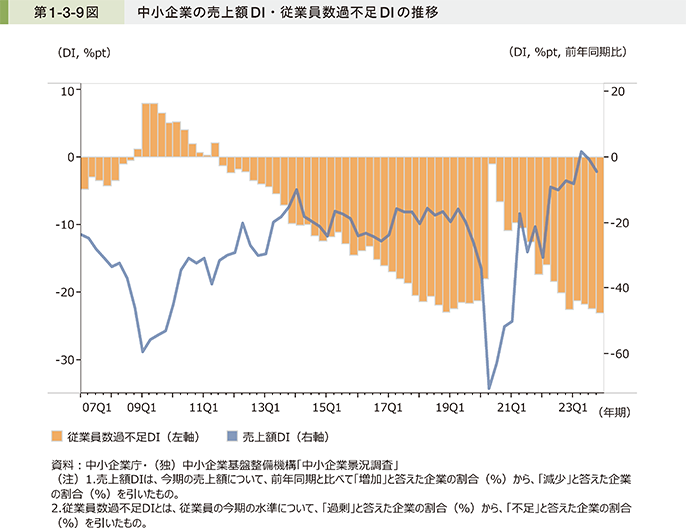

続いて、中小企業の雇用の状況について確認する。第1-3-9図は、景況調査を用いて、中小企業の売上額DI、従業員数過不足DIの推移を見たものである。これを見ると、需要回復を受けて中小企業の売上げが回復基調にある一方で、人手不足感は徐々に強まっていることが分かる。このことから、中小企業において、需要回復を受けて人手不足が引き続き深刻な課題となっていることが示唆される。

深刻な人手不足を受けて、外国人労働者の活用も今後期待されている。第1-3-10図は、総務省「労働力調査(基本集計)」及び厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」を用いて、外国人労働者数と就業者数全体に占める割合の推移を見たものである。これを見ると、外国人労働者数は、感染症の感染拡大の影響により、2020年から2022年にかけて上昇幅が小さくなったが、足下では急激に増大し、2023年10月末時点では204.9万人となっている。また、就業者数全体に占める割合も、3.0%となっていることが分かる。

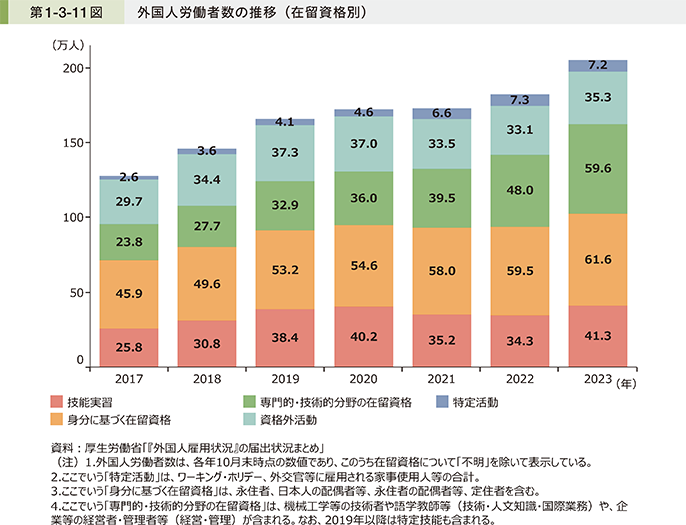

第1-3-11図は、外国人労働者数の推移について、在留資格別に見たものである。これを見ると、「身分に基づく在留資格」が最も多く、2023年10月末時点では61.6万人となっている。次いで、「専門的・技術的分野の在留資格」、「技能実習」が多く、それぞれ、59.6万人、41.3万人となっている。

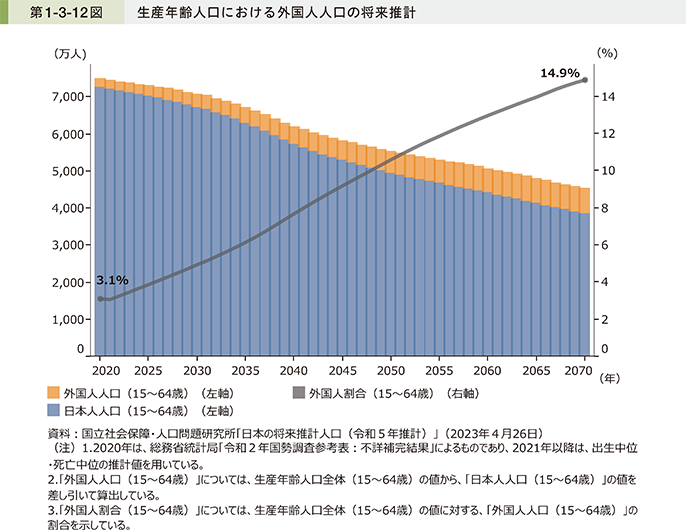

第1-3-12図は、生産年齢人口における外国人人口の将来推計を見たものである。これを見ると、国内の生産年齢人口全体のうち、日本人人口が減少していく中で、外国人人口が増加していき、生産年齢人口全体に占める比率は2020年の3.1%から2070年には14.9%まで上昇することが、推計値から示唆される。

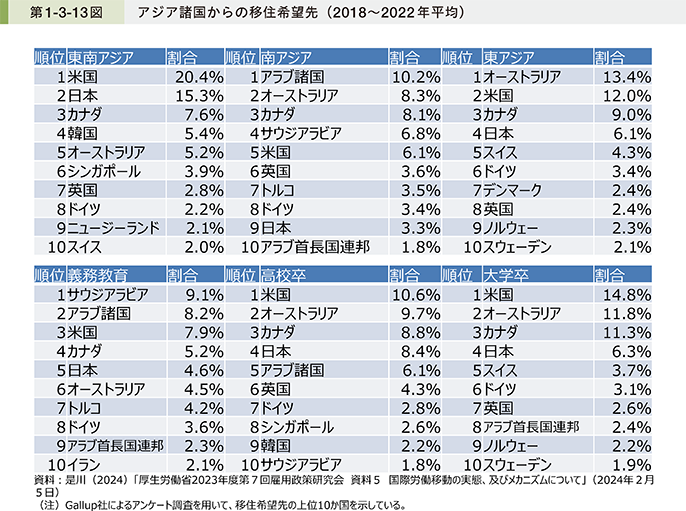

ここでは、外国人の国際人口移動に関する研究を紹介する。是川(2024)の分析によると、アジア諸国からの国際移民は年間約590万人であるのに対して、OECD諸国へは約230万人、そのうち日本へは約48万人が流入しており、韓国や米国を抜いて最大の受入れ国となっている43。また、アジア諸国からの移住希望先に関するアンケート集計結果においては、日本は東南アジア、東アジア地域を中心として、他国と比べて高い移住希望先となっており、学歴別に見ると「高校卒」や「大学卒」などの学歴層から選ばれている傾向にある(第1-3-13図)。

43 詳細は、是川(2024)を参照。

また、昨今、政府では、技能実習制度及び特定技能制度の見直しと、「育成就労」制度の創設に向けた取組が進められている。「育成就労」とは、人材育成・確保を目的とした制度であり、3年間の就労を経て「特定技能1号44」への移行に向けた人材育成を目指すことを通じて、段階的に技能水準を向上させ、長期にわたって人材の定着を図ることが可能である45。こうした制度を活用し、長期での育成が可能で定着の見込みも高い外国人労働者を受入れできるため、中小企業・小規模事業者においても活用のポテンシャルは高まっていると考えられる。

44 ここでいう「特定技能1号」は、特定産業分野(生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもの)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格を指す。

45 育成就労制度の詳細については、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和6年2月9日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)及び「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」(令和6年3月15日閣議決定)を参照。

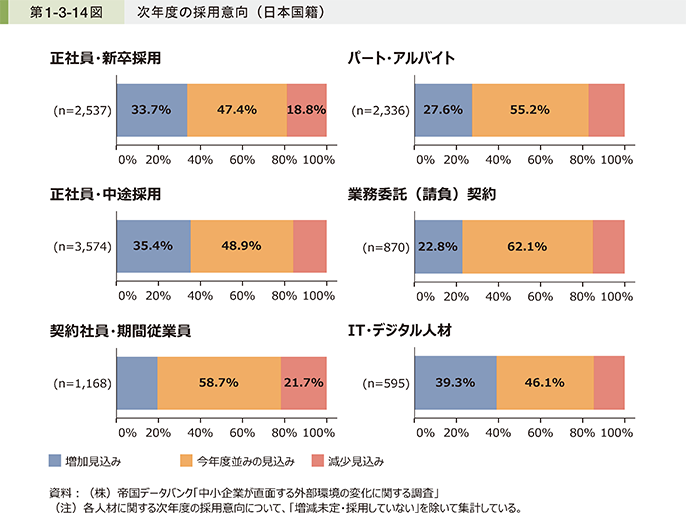

第1-3-14図は、「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」46を用いて、日本国籍の人材に関して、次年度の採用意向について見たものである。これを見ると、「正社員・新卒採用」、「正社員・中途採用」、「IT・デジタル人材」については、採用意向として「増加見込み」としている回答が多い。

46 本アンケートの詳細は、第1部第2章第3節を参照。

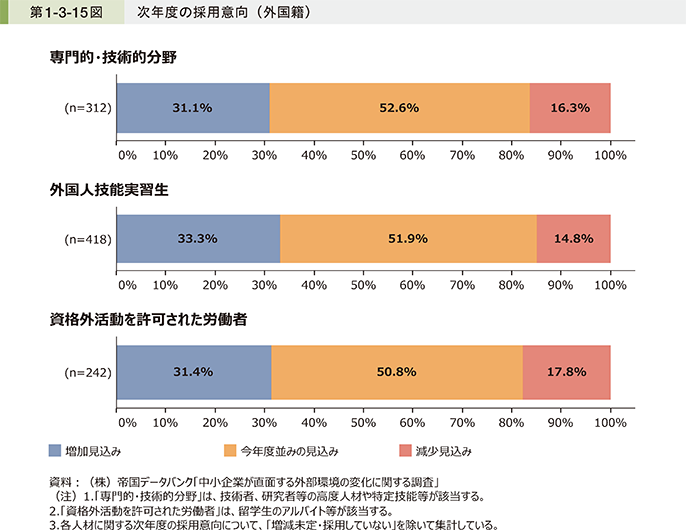

また、第1-3-15図は、外国籍の人材の採用意向を見たものである。これを見ると、外国人材を採用している企業においては、「外国人技能実習生」や「資格外活動を許可された労働者」だけでなく、「専門的・技術的分野」についても、「増加見込み」としている回答が3割程度となっている。

また、建設業、医療・福祉、運送業等の業界では、時間外労働の上限規制の特例が解除されることに伴って、人手不足がより深刻化する「2024年問題」への対応も迫られており、効率化を通じて労働環境の改善を行い、生産性を維持しつつ、適正な労働時間の水準を保つ必要がある。

事例1-3-1では、2024年問題に向けて、人手不足に対応するため労働環境の改善に取り組み、効率化によって輸送力を向上させている運送業の中小企業の事例として、有限会社黒潮重機興業を紹介する。

事例1-3-1:有限会社黒潮重機興業

DXで輸送能力向上・労働環境改善を図り、『2024年問題』に対応した企業

所在地 宮城県多賀城市

従業員数 18名

資本金 3,000万円

事業内容 道路貨物運送業

▶「2024年問題」対応と業務プロセス効率化に向け、独自の運行管理システムを開発

宮城県多賀城市の有限会社黒潮重機興業は、建設用の重機や資材の運搬サービスを専門に行う企業である。地元の宮城県内にとどまらず、東北地域や全国各地も対象に、特殊車両のトレーラーで重機を運搬している。同社の業務は、顧客からの緊急の依頼が大半で、搬送先は山奥の土木工事現場など位置の特定が難しい場所が多い。そのため、日々の配車調整や運転手への搬送情報の指示など、煩雑な業務プロセスの簡易化、効率化が経営課題となっていた。同社の菅原隆太社長は、2024年4月に運転手の時間外労働の上限規制の適用が開始されて人手不足が深刻化するとされる「2024年問題」への対応も見据え、独自の運行管理システムを開発・導入することで、輸送能力向上と労働環境改善に取り組んだ。

▶全運転手にタブレットを配布、DXで配車効率向上と業務負担軽減を実現

菅原社長は同社で運転手として勤務していた経験を基に、先代経営者からの事業承継後、紙や黒板で配車の段取りを組んでいた業務プロセスをDXで刷新する必要があると判断。〔1〕Excelでの配車計画策定〔2〕通話アプリLINEによる目的地情報の運転手との共有〔3〕予定表アプリでの受注履歴の蓄積・活用という3段階でシステム化を進めた。よく使われている汎用ソフトを用いることで運転手の抵抗感を和らげ、コストも抑制した。さらに、配車、顧客、地図、運搬履歴などのデータが数年分蓄積された段階で、全体を統合したシステム開発を外部に発注し、2019年に運行管理システム「KRSION(クロシオン)」を完成させた。同システムの稼動後は、全運転手に情報共有ツールとしてタブレットを配布。GPS(全地球測位システム)による現在地確認や運行状況、搬送先の詳細情報の共有がリアルタイムで可能となり、配車効率が向上して、「1台当たりの仕事量が約10%上がった」と菅原社長は話す。また、運転手の日報作成を自動化して業務負担を大幅に減らすとともに、情報管理の一元化で見積りや請求業務を効率化し、労働環境改善と生産性の向上につなげた。

▶システム導入で信頼性が高まり受注増加、人材定着や若年採用にも効果

東日本大震災後の復興需要が収まりつつある中でも、運行管理システム導入により、過去のデータを蓄積・活用して注文への即応力を磨くことで顧客からの信頼感が高まり、大手顧客などからの受注増につながった。また、業務の簡素化で残業削減や有給休暇取得が促進された結果、人材定着や若年層の獲得にも効果があった。好業績が続く背景もあり人材採用が進んだことで、運転手は現在14名と震災時と比べて2倍の陣容を確保できており、何も問題なく「2024年問題」を乗り越えられる状況にあるという。さらに、同社はクロシオンを全国の同業他社向けに外販する計画も有しており、2024年にリリースを予定している。「現行システムをバージョンアップした上で、積極的にPRしていきたい」と菅原社長は語る。