第3節 中小企業におけるイノベーションの課題

次に、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「中小企業のイノベーションの現状に関する調査」6を用いて、中小企業のイノベーションの課題について確認していく。

6 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「中小企業のイノベーションの現状に関する調査」:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が2023年1~2月にかけて、従業員数が20~299人の中小企業等の経営者や経営層等の個人18,968者を対象にアンケート調査を実施(回収1,011社、回収率5.3%)。なお、本調査におけるイノベーションとは、「付加価値のある製品・サービスを開発し、新たな市場に展開すること」や「既存の技術の新しい価値や販売方法を生み出すもの」とし、工場・事業所の生産性向上に資するイノベーションは排除しないが、結果的に売上げの向上につながるものとされている。

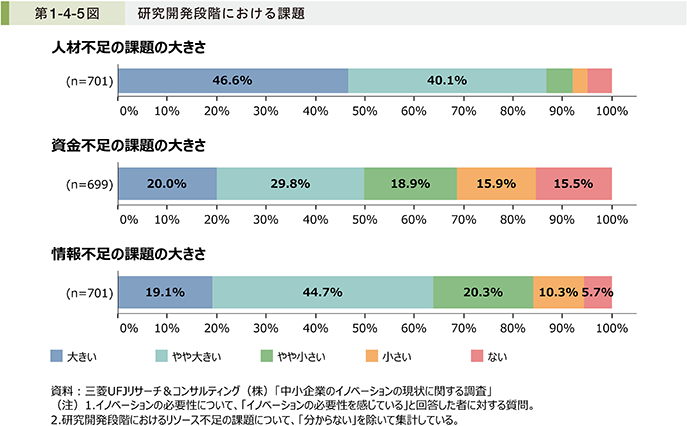

1.研究開発段階でのリソース面の課題

第1-4-5図は、イノベーションにおける、研究開発段階でのリソース面の課題を見たものである。これを見ると、研究開発段階においては、人材不足の課題が最も大きいことが分かる。

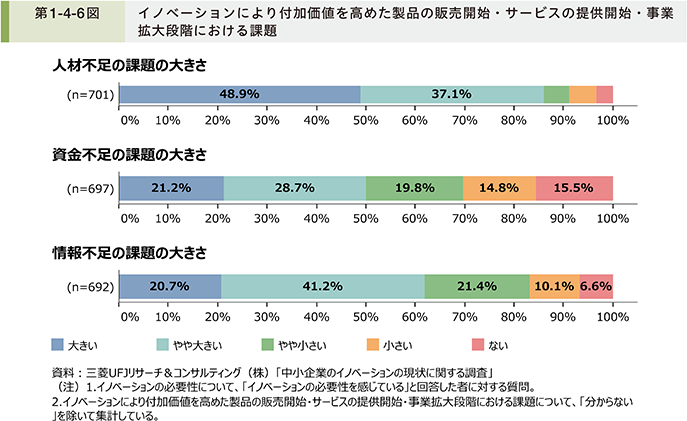

2.事業提供開始・事業拡大段階でのリソース面の課題

第1-4-6図は、イノベーションにより付加価値を高めた製品の販売開始・サービスの提供開始・事業拡大に取り組む上でのリソース面の課題を見たものである。これを見ると、研究開発段階と同様に、人材不足の課題が最も大きいことが分かる。

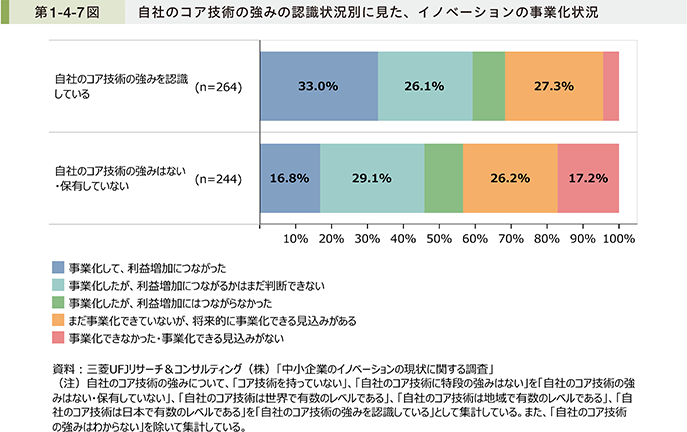

3.コア技術への理解

第1-4-7図は、自社のコア技術の強みの認識状況別に、イノベーションの事業化状況を見たものである。これを見ると、自社のコア技術の強みがあると認識している企業ほど、イノベーションの事業化や、それによる利益増加につながっている傾向がある。このことから、イノベーションの事業化においては、自社のコア技術の強みを認識していることが重要であることが分かる。

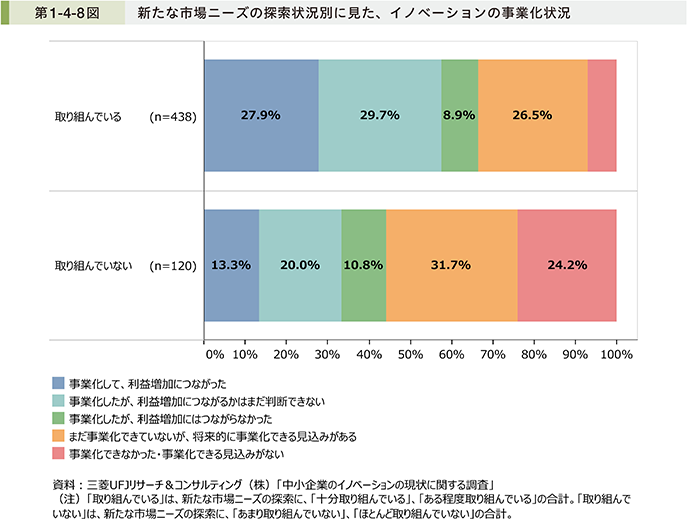

4.新たな市場ニーズを踏まえたイノベーション

第1-4-8図は、新たな市場ニーズの探索状況別に、イノベーションの事業化状況を見たものである。これを見ると、新たな市場ニーズの探索に取り組んでいる企業は、取り組んでいない企業と比べて、イノベーションの事業化や、それによる利益増加につながっている傾向がある。このことから、イノベーションを事業化し、収益を生み出すためには、事業として提供する新たな市場ニーズを探索することが重要であることが示唆される。

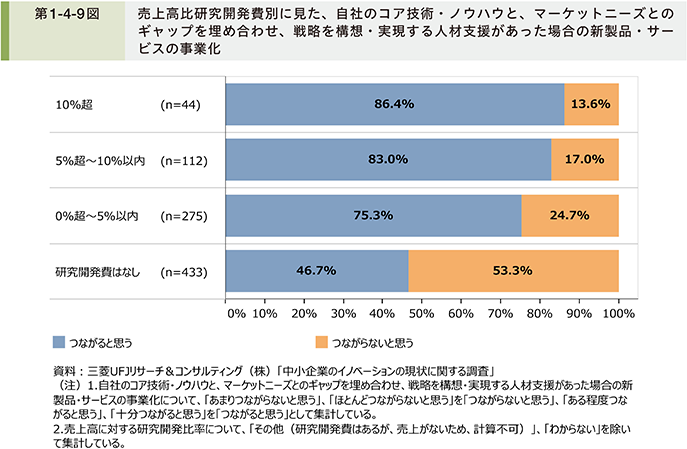

5.コア技術とマーケットをつなぐ人材の重要性

第1-4-9図は、売上高比研究開発費別に、コア技術とマーケットをつなぐ人材に対する重要性の認識を見たものである。これを見ると、売上高に対する研究開発比率が高い企業においては、自社のコア技術・ノウハウと、マーケットニーズとのギャップを埋め合わせ、戦略を構想・実現する人材支援があった場合に、新製品・サービスの事業化につながると考える傾向にある。このことから、研究開発投資を進める企業にとっては、事業化に向けて、自社のコア技術・ノウハウをマーケットニーズとマッチングさせる人材支援が重要であることが分かる。

本章では、研究開発投資の状況や、イノベーションの実現状況について確認し、イノベーションの事業化におけるリソース面での課題、企業自身が持つコア技術の強みへの理解、市場ニーズの探索の違いを通じたイノベーションの事業化の状況について確認してきた。事例1-4-1では、自社のコア技術を磨きつつ、市場のニーズをつかみ、新たな事業分野へのイノベーションに取り組む企業を紹介している。

コラム1-4-1では、中小企業のイノベーション創出に向けて中小企業庁において実施している「中小企業のイノベーションの在り方に関する有識者検討会」の議論などについて紹介している。また、コラム1-4-2では成長型中小企業等研究開発支援事業(通称:Go-Tech事業)を、コラム1-4-3では特許庁I-OPENプロジェクトを、コラム1-4-4では、スタートアップ型企業の持つ、革新的な技術シーズの社会実装を、それぞれ事例も交えながら紹介している。

事例1-4-1:日伸工業株式会社

自社のコア技術とマーケットニーズを結び付け、新たな事業分野へのイノベーションを続ける企業

所在地 滋賀県大津市

従業員数 980名(海外含む)

資本金 9,000万円

事業内容 金属プレス製品製造業

▶世界規模でシェアを拡大していた主力商品の需要が激減し経営危機に

滋賀県大津市の日伸工業株式会社は、小物精密金属プレス加工を行う企業である。1959年に創業し、テレビ用ブラウン管部品の製造を主力として成長してきた。1990年前後からは、国内各家電メーカーの海外進出とともに、米国、シンガポール、インドネシア、中国等に工場を展開し、世界的にシェアを拡大した。ブラウン管の部品製造では精密なプレス成形加工の技術に加え、傷やバリだけでなく、金属粉や加工油の付着がないきれいな部品が要求され、同社は家電メーカーの指導の下で技術を磨き上げていった。しかし、2000年頃から、ブラウン管式テレビの需要は急速に減少し、2005年~2006年には売上げが最盛期の3分の1近くまで落ち込むなど、厳しい経営状況に陥った。

▶危機的状況を機に、自社のコア技術をいかせる新たなマーケットへ進出

とにかく新たな仕事を見つけようと、全社一丸となって営業活動を展開する中で、電動化へシフトし始めていた自動車業界への参入の手掛かりをつかんだ。ブラウン管の部品製造で培った、深絞り等の塑性加工(プレス加工)技術と清浄技術という同社のコア技術が、自動車業界のニーズに合致し、2008年には自動車用リチウムイオン電池部品などの受注獲得につながった。その後も技術開発を続け、2015年から「関西ものづくり新撰」に8回連続選定を受けたほか、「ものづくり日本大賞」の優秀賞を2度受賞するなど、着実にコア技術の強化を進めた。

2019年には、同社のコア技術が、さらに新たな分野に挑戦するきっかけを引き寄せた。同社ホームページを通じ、新規顧客から、医療機器の部品に関する問い合わせがあったのだ。当初は、リスクが高いと断念したものの、医療機器分野における金属部品市場の存在に気付き、以前より交流のあった公益財団法人滋賀県産業支援プラザに相談。そこで紹介された医工連携研究会や大学のセミナーなどで業界の研究を続け、自社で試作品の開発にも取り組む中、コーディネーターの仲介もあり、医療機器メーカーとの商談が成立した。同社の清水貴之代表取締役社長は、「産業支援プラザのコーディネーターが、医療機器メーカーのニーズと当社のコア技術を非常によく理解してくれていた。その橋渡しがあって初めて医療機器分野への参入が実現した。」と振り返る。

▶イノベーションを続け、技術力でグローバルニッチトップを目指す

同社は自動車部品生産を開始した2000年前半以降、ほぼ右肩上がりの成長を続けてきた。現在、売上げの約8割を車載用電池部品等の自動車関連の部品が占めるようになったほか、経済産業省の「グローバルニッチトップ企業100選」にも選ばれているコイン電池などの製品もあり、ブラウン管部品が主力であった20年以上前と比べて大きく事業構造は変化した。2023年からは、上述の医療機器部品も量産に入る予定だ。また、ブラウン管部品から自動車部品へ、そして医療機器分野へとイノベーションを続けることで、従業員のモチベーションアップ、人材の確保や育成にもつながっている。清水社長は、「今後も自分たちのコア技術をしっかり磨き上げ、技術で貢献できる仕事のニーズを探して、グローバルニッチトップを追求したい。」と語る。

コラム1-4-1:中小企業のイノベーションの創出

中小企業の稼ぐ力を強化するという観点で、イノベーションは大幅な成長をもたらす有力な手段の一つである。しかしながら、2023年に行った中小企業庁の委託調査7(以下、「中小企業のイノベーションの現状に関する調査」という。)によると、イノベーションの必要性を感じている中小企業は7割を超えるにも関わらず、実際に取組めている企業は44%に留まっており、必要性は感じていても取り組めていない企業が少なくない。

7 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「中小企業のイノベーションの現状に関する調査」

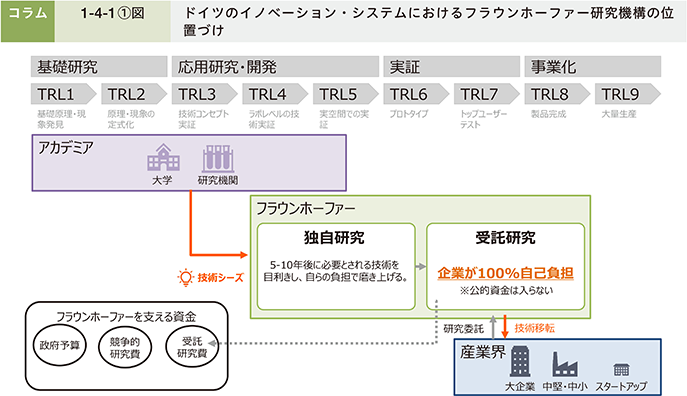

他国ではイノベーションの創出のためにどのようなエコシステムがあるのだろうか。例えばドイツには、「フラウンホーファー研究機構」という応用研究機関がある。ドイツ各地に76の研究所を保有し、研究員数は約30,000名という規模である。

フラウンホーファー研究機構は、世界の技術動向や産業界のニーズを調査するなど強いマーケティング機能を有している。5~10年後に必要とされる技術の目利きを行い、アカデミアから技術移転を受けた技術シーズを研究開発することでプロトタイプレベルまで磨き上げる。さらにその先の実用化に向けた開発は、企業からの受託研究として実施され、資金は企業が100%負担することとなっている(コラム1-4-1〔1〕図)。原則として、受託研究費が増えるほど政府からの資金提供が多くなる仕組みであり、これが受託研究を増やす強力なインセンティブとなっている。そのために5~10年後に必要とされる技術の目利きを積極的に行っているのである。

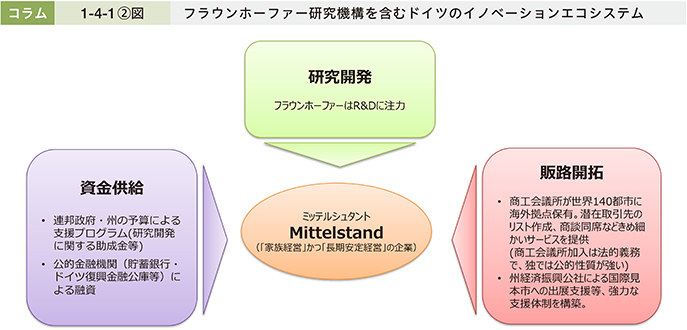

また、事業化に当たっては、資金供給・販路開拓といった面で、連邦政府や公的金融機関、商工会議所や州経済振興公社による強力な支援体制がある(コラム1-4-2〔2〕図)。

このように、ドイツでは、技術シーズの開発から事業化まで、強力なイノベーションエコシステムを形成している。

中小企業庁では、令和4年12月から「中小企業のイノベーションの在り方に関する有識者検討会」を開催し、フラウンホーファー研究機構の仕組みも参考にしながら、中小企業によるイノベーション創出に向けた課題や方策を検討している。

検討を進める中で見えてきたのが、ニーズ探索における課題だ。技術のみを高めても、市場ニーズの探索を行っていないと販売先が見つからない。「中小企業のイノベーションの現状に関する調査」によると、イノベーション活動の成果として新事業が利益につながった中小企業の割合は、ニーズ探索に「取り組んでいる」場合が27.9%であるのに比べて、実施していない場合は13.3%であり、ニーズ探索の重要性がうかがわれる(第1-4-8図)。

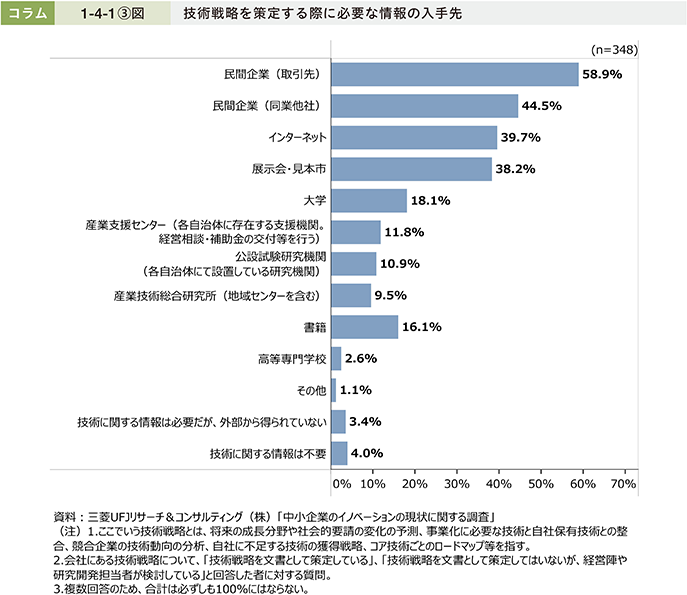

また、中小企業がニーズ探索において必要な情報の入手先としているのは、取引先が約59%と最も多いことも課題である(コラム1-4-1〔3〕図)。

既存の顧客のニーズを丁寧に吸い上げることは、既存事業を改善したり拡大したりするためには重要であるが、それがむしろ破壊的イノベーションにつながりにくくなる要因であることは、クレイトン・クリステンセン著『イノベーションのジレンマ』で明らかにされているとおりであり、ニーズの探索先を広げる必要性が見えてくる。

一方、逆に、流行りのニーズを追うだけでコア技術・ノウハウに結び付いていなければ、他社との差別化ができず淘汰されていくことも容易に想像できる。つまり、現在の顧客にとどまらない市場のニーズと自社技術・ノウハウとを比較し、不足している機能(課題)があれば、研究開発等でそれを克服し、ニーズとのギャップを埋めて整合させる取組が重要と考えられる。これらの作業を何度も行き来し、試行錯誤を続けることが、市場のニーズにマッチする革新的な新製品・新サービスを生み出していくことにつながるのではないか。

前述の検討会では、こうした問題意識の下、中小企業のイノベーション活動を事業化まで支援する仕組みを議論中である。中小企業のイノベーションの創出に資するエコシステムの形成について更なる検討を深めてまいりたい。

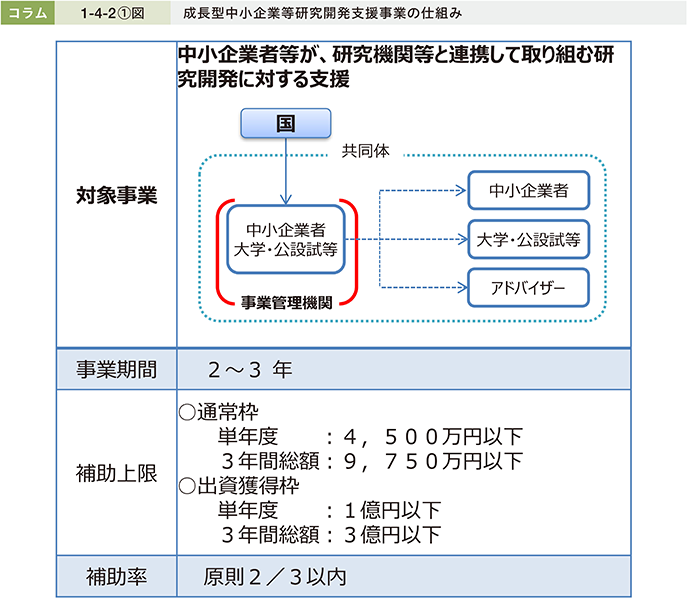

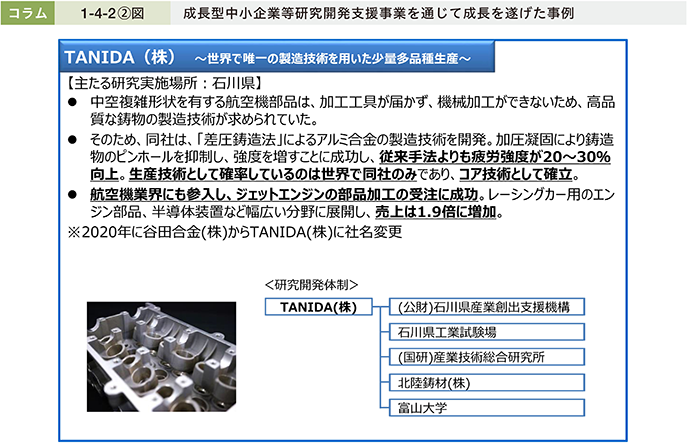

コラム1-4-2:成長型中小企業等研究開発支援事業(通称:Go-Tech事業)

成長型中小企業等研究開発支援事業(通称:Go-Tech事業)は、ものづくり基盤技術及び先端技術を活用した高度なサービスに関する研究開発等の取組を支援し、中小企業の成長を通じて、我が国製造業及びサービス業の国際競争力の強化及びイノベーションの創出を図ることを目的としている。

具体的には、中小企業者等が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組を最大3年間支援する。

本事業は、令和3年度まで実施していた「戦略的基盤技術高度化支援事業(通称:サポイン事業)」と革新的なサービスモデルの開発支援事業である「商業・サービス競争力強化連携支援事業(通称:サビサポ事業)」を統合し、令和4年度から「成長型中小企業等研究開発支援事業」として実施しており、引き続き中小企業者等の研究開発等を支援している。

また、平成18年度にサポイン事業が創設されて以来、これまで延べ2,600件以上の中小企業の研究開発プロジェクトを支援。令和3年に実施した効果測定の結果、採択企業は非採択企業と比べ、採択から10年で毎年の売上が約4億円、雇用者数が約15人プラスの効果があること等が確認されており、本事業を通じて研究開発に取り組んだ結果、成長を遂げた事例も多い。

中小企業庁では、本事業で取り組んだ研究開発成果のPRの場として、Webサイト「サポインマッチ・ナビ」などを用意しており、こうしたツールを通じて、研究開発成果の事業化の取組を後押ししていく。

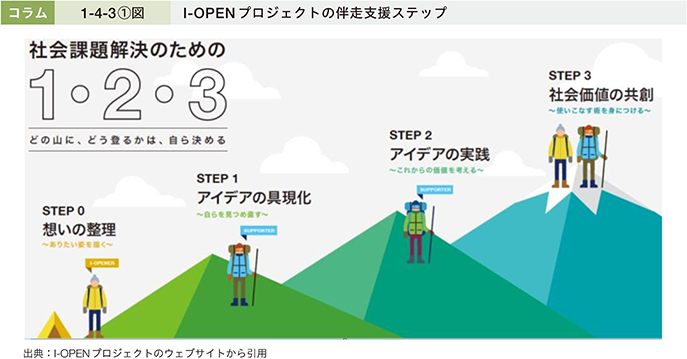

コラム1-4-3:社会課題解決×知的財産~特許庁I-OPENプロジェクト~

他者との競争を中心とした社会経済活動から、他者との競争とともに他者との共創によって社会が抱える課題を解決することがより重要とされる社会経済活動へと社会構造変革が起きている。そして、このような動きに合わせて「知的財産の役割」も変化してきている。

この変化を捉え、令和3年度より特許庁が開始したI-OPENプロジェクトでは、環境問題、ジェンダー平等、貧困問題等の社会課題を解決して豊かな社会の実現に取り組むソーシャル・イノベーター、特に、知的財産にまだ馴染みのないようなスタートアップや非営利法人、女性や若者などの多様なプレイヤーが、知的財産やビジネスに精通した専門家からなるチームによる伴走支援を受け、知的財産の活用を通じ、他者と共創して社会課題を解決していくための支援を行っている。

このプロジェクトでは、このような「豊かな社会を願い、想いと創造力から生まれる知財をいかして、未来を切り開く情熱を有する人たち」をI-OPENERと呼び、このプロジェクトを通じ、知的財産を通じてI-OPENERが自身の活動を推進し、想いに共感する仲間の輪を広げ、その活動を社会課題解決に繋げる事例が生まれている。

例えば、Synflux代表取締役社長の川崎氏は、ファッション業界における衣服設計時に大量に発生する生地の端切れ問題を課題と考え、この廃棄される生地を削減できるシステムを開発したところで、令和3年度の特許庁I-OPENプロジェクトに参加し、知的財産やビジネスの専門家による複数回のメンタリングを通じて、以下の取組を実施した。

●自社の現状を分析し、ミッションビジョンバリュー(MVV)策定

●ファッション産業のあらゆるプレイヤーと一緒に社会課題に取り組むための知財戦略策定

●コア技術に係る特許出願(2022年)

これをきっかけに衣服設計時に廃棄されるテキスタイルを削減できるシステムの「特許」をはじめとした知財戦略を中心に、オープンイノベーションやコラボレーションを進めることで、環境負荷の高い衣服づくりのシステム、仕組みレベルからファッション界を変革させるといった考えに至り、今後も、知的財産を活用して想いに共感する多くの企業と連携していきたいとしている。

また、伴走支援の実績を踏まえて、社会課題解決に取り組む際に役立つ知的財産に関わる知識やスキルの講義動画の作成、情報発信や、知的財産を活用して社会課題の解決に取り組む方同士がコミュニティを形成するためのプラットフォームづくりに取り組んでいる。

そして、これらの取組を通じて、社会課題解決×知的財産という文脈における「新たな知的財産の価値」を見いだし、その普及・定着を目指した情報発信を行っていく。2025年の大阪・関西万博においても本プロジェクトの取組を情報発信する予定としている。

<参考1>「I-OPEN」の命名由来

目から鱗が落ちることを英語でeye-openingというが、その響きで、「何かを発見したときの驚き」を表現しながら、それを「I」と表現することで、知的財産(Intellectual Property)とイノベーション(Innovation)そして、自分自身(I)をひらく、という意味を込めて名付けられた。

<参考2>I-OPENプロジェクトのウェブサイト

I-OPENプロジェクト-ひらけ、自分!-

https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/i-open/index.html![]()

コラム1-4-4:スタートアップの持つ新技術の社会実装

スタートアップ型企業の持つ、革新的な技術シーズの社会実装の実現、すなわち当該技術から生まれた製品・サービスの国内外での市場の獲得は、当該事業者の成長とともに社会課題の解決にも資する、という意味で重要である。こうした社会実装に取り組もうとする、必ずしも事業規模、人的リソース量、資金力が大きくないスタートアップ型企業を後押しするには幾つもの手段があるが、例えば、関連活動に伴う投資リスクの軽減や、標準化戦略の展開支援が挙げられる。

まず、こうした社会実装の好例の一つとして、トイメディカル株式会社の例を紹介する。同社は、「おもちゃのように、使う人皆を笑顔にするような製品を創り続けていきたい」という思いを掲げ、病院向けのディスポーザブル商品の開発からスタートした企業。ある病院で透析患者から受けた「本当に食事制限が苦痛。また昔のように熊本ラーメンが食べられるようなものを作ってほしい」という相談から新たなチャレンジが始まった。自社では全く解決の糸口が見えない中、熊本大学との共同研究によって昆布やわかめなどに含まれる「アルギン酸類」が体内の過剰な塩分を吸着する効果に着目。そこから2年の歳月と多くの失敗を乗り越え、摂取した塩分を吸着して体外に排出するサプリメント(=デルソル)を開発した。

現在はこの塩分吸収抑制技術を応用して普段の食事に関わる商品開発に注力し、大手食品メーカーやサプライヤーとの連携を深めながら、これまでにない新たな市場の創造を目指す。2022年には世界規模で問題となっている塩分過剰摂取の問題解決に取り組むスタートアップとして、「J-Startup KYUSHU」にも選定された。これまでの医療機器開発会社から、フードテック企業へと軸足をシフトしていく。

このように、社会課題を解決する技術を有するスタートアップを「ディープテック・スタートアップ」と呼ぶことが多い。ディープテック・スタートアップは、研究開発にかかる期間が長く、事業性が不透明であり、かつ、社会実装の実現に必要となる投資規模もソフトウェア系のスタートアップよりも大きい傾向にある。そうしたリスクの大きな投資を支援するため、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)において、令和5年3月よりディープテック・スタートアップ支援事業がスタートした。

本事業は、令和4年に取りまとめられた「スタートアップ育成5か年計画」に含まれており、ディープテック・スタートアップの事業成長に必要な実用化に向けた研究開発だけでなく、事業化・社会実装に必要な量産化実証(1件あたり補助上限25億円)も支援することにしている。さらに、知財取得や標準化活動関連経費も支援対象に含めることで、革新的な技術の社会実装の実現・加速に向けた様々な活動を支援することにしている。

また、社会実装に向けて標準化を活用している中小企業の例として、(株)三重ロボット外装技術研究所の例を紹介する。同社は、「人とロボットが共存できる」親和性を目指し、人間とロボット、設備とロボットなどの間において、衝突や接触時の安全性を確保することを目指した。そのために、少ないセンサーで接触の検知を可能としつつ、衝突時にはその衝撃を吸収するという二つの機能を兼ね備えた「衝撃吸収型接触検知外装カバー(接触検知カバー)」を開発した。しかし、接触の検知にせよ、衝撃の吸収にせよ、その度合いが客観視・定量化されないことには、開発した製品の効果や価値を市場に届けることはできない。そこで、同社は標準化に着目し、接触検知及び衝撃吸収の性能を客観的に示すことができるような、性能試験の方法について日本産業規格(JIS)の開発に取り組んだ。後述の「新市場創造型標準化制度」を活用した結果、2023年3月20日にJIS B8451-1が制定された。

上記のようなJISや国際規格(ISO規格やIEC規格など)は、業界単位の合意を通じて策定されることが一般的であった。しかし、こうした業界単位での取り組みは、全国に広がる中堅・中小企業等にとって、必ずしも参画が容易ではない(※)側面もあった。したがって、業界団体等が扱わない規格であっても、規格策定のための新規の委員会等の立ち上げを可能とするよう、後押しする「新市場創造型標準化制度」を設けている。業界単位の提案を経由せずに個社で提案が可能となり、その際には「(一財)日本規格協会(JSA)」の専門家がサポートを行うこととなる。

この制度を創設した2014年以降、これまでこの制度に採択された案件は2023年2月時点で56件であり、そのほとんどが、中堅・中小企業提案によるものである。2022年度には、中堅・中小企業等による知的財産の戦略的活用を支援している(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)と連携し、弁理士等を派遣するスキームを導入した。このスキームにより、特許と標準を組み合わせた事業戦略の検討が可能となった。

(※)中堅・中小企業が規格開発しようとした際に、新技術であるが故にその内容を扱う業界団体等が存在しない、あるいは存在しても、一企業から業界団体等に対して、規格開発の検討を働きかけることが容易ではない、といった課題がある。