第2節 賃金の現況

前節では、企業間取引や価格転嫁の現況について確認した。本節では、中小企業・小規模事業者における賃金の動向、及び賃上げの動向を確認する。

1.賃金の動向

〔1〕最低賃金の動向

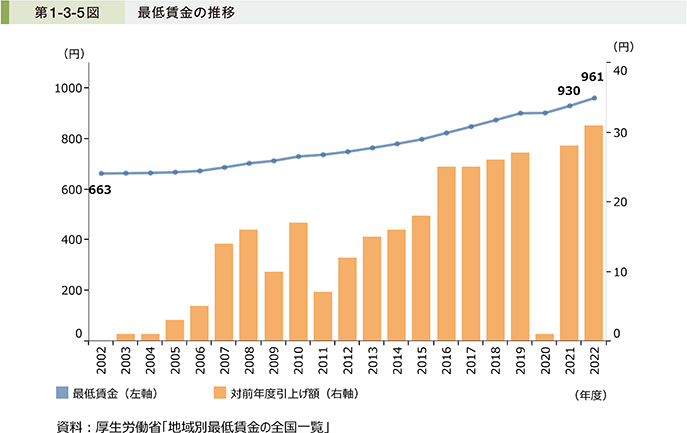

第1-3-5図は、2022年度までの厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」を基に、最低賃金の推移を見たものである。これを見ると、2021年度において全国加重平均で930円であった最低賃金は、2022年10月に過去最大の全国加重平均で31円の引上げが実施されたことにより、2022年度においては全国加重平均で961円となっている。

〔2〕時間当たり所定内給与額の分布

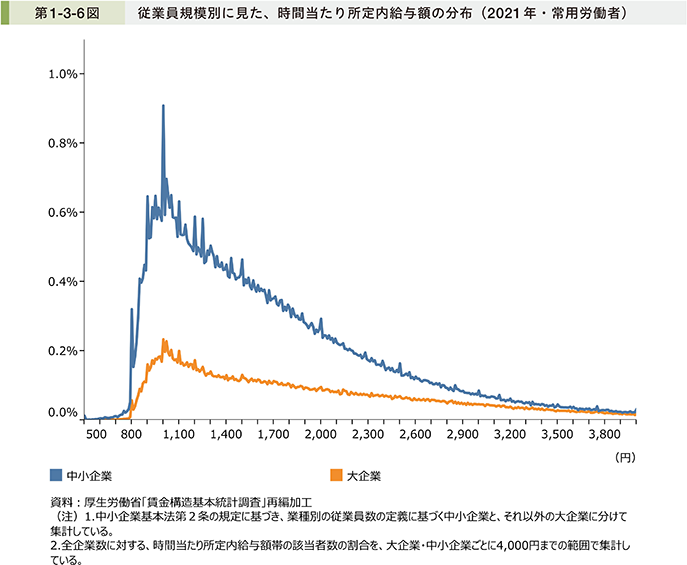

第1-3-6図は、従業員規模別に、2021年の常用労働者における時間当たり所定内給与額3の分布を見たものである。これを見ると、大企業は低賃金帯での構成割合が少ないが、大企業と中小企業共に時間当たり所定内給与額が1,000円近くで多く分布していることが分かる。

3 ここでいう「所定内給与額」とは、きまって支給する現金給与額から時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当、交代手当として支給される超過労働給与額を引いた額を指す。

〔3〕賃金の推移

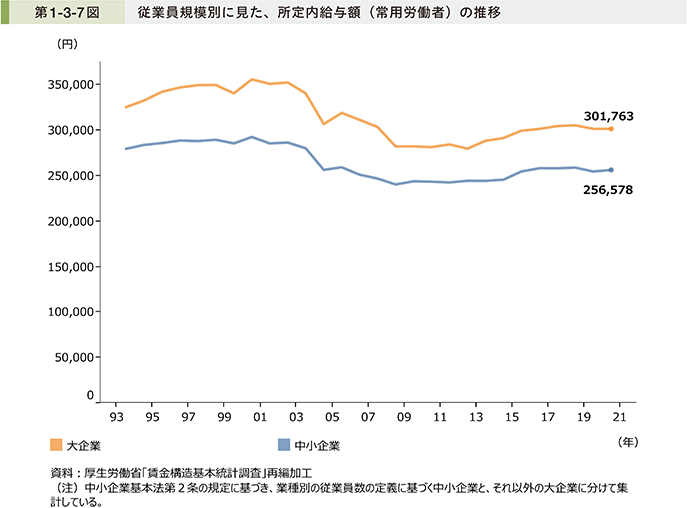

第1-3-7図は、従業員規模別に常用労働者の所定内給与額の推移を見たものである。これを見ると、2021年において、大企業では301,763円、中小企業では256,578円となっている。

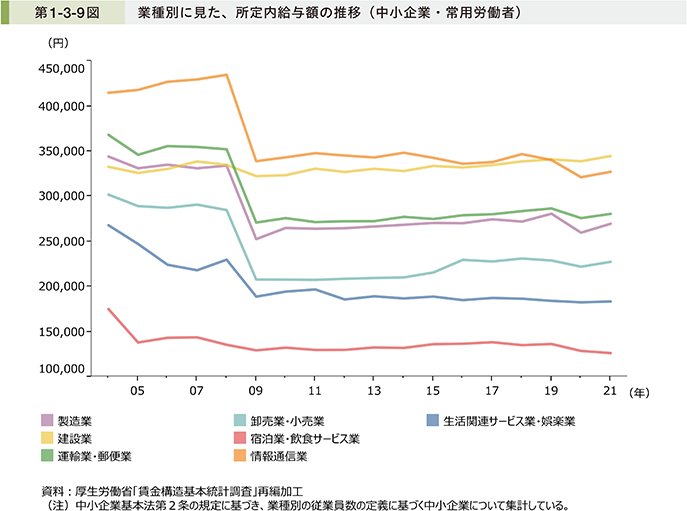

〔4〕業種別の賃金の推移

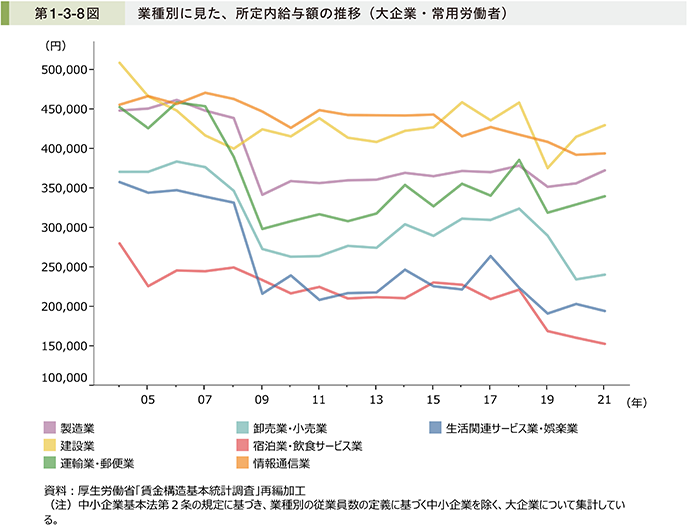

第1-3-8図、第1-3-9図は、大企業、中小企業において、業種別に常用労働者の所定内給与額の推移を見たものである。まず、第1-3-8図を見ると、大企業においては、リーマン・ショック以降に多くの業種において所定内給与額が減少し、その後緩やかに回復傾向が続いたものの、感染症流行後において、卸売業、小売業をはじめ、宿泊業、飲食サービス業などにおいて所定内給与額が減少していることが分かる。次に、第1-3-9図を見ると、中小企業においては、大企業と同様に、リーマン・ショック以降に多くの業種において所定内給与額が減少した後、直近10年において所定内給与額は大きく変動していない。また、感染症流行後においては、一時的に落ち込んだ製造業や情報通信業についても、その後持ち直していることが分かる。

2.賃上げの動向

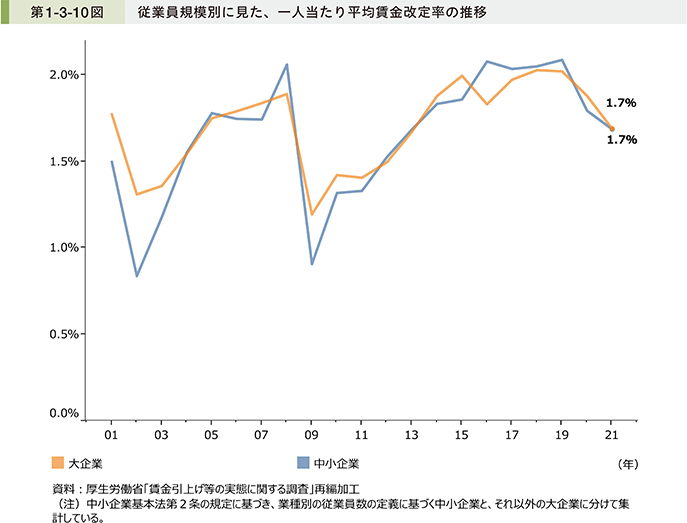

〔1〕賃金改定率の推移

第1-3-10図は、厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」を基に、従業員規模別に、一人当たり平均賃金改定率の推移を見たものである。これを見ると、2021年における大企業と中小企業の一人当たり平均賃金改定率は約1.7%となっており、規模別に見ると賃金改定率には大きな差がないことが分かる。

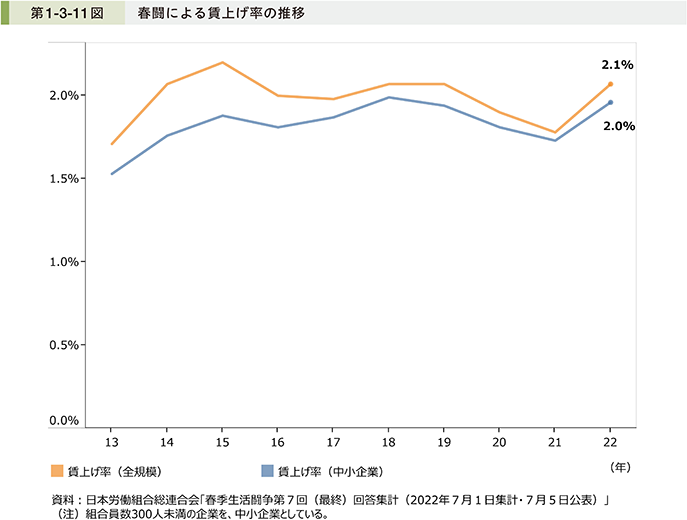

〔2〕春闘による賃上げ率の推移

第1-3-11図は、日本労働組合総連合会「春季生活闘争第7回(最終)回答集計(2022年7月1日集計・7月5日公表)」を基に、2013年から2022年までの賃上げ率の推移4を見たものである。これを見ると、2022年の春闘による賃上げ率の状況としては、全規模で2.1%、中小企業においては2.0%となっている5。

4 ここでの賃上げ率については、平均賃金方式(組合員の平均賃金をいくら引き上げるかについて、一人平均の労務コストを基に交渉する方式)での賃上げ状況の推移を見たものである。

5 なお、春季生活闘争第1回回答集計(2023年3月17日集計、3月17日公表)において、平均賃金方式で回答を引き出した805組合の加重平均で、全規模では3.8%、組合員数300人未満の企業では3.5%の賃上げ率となっている。

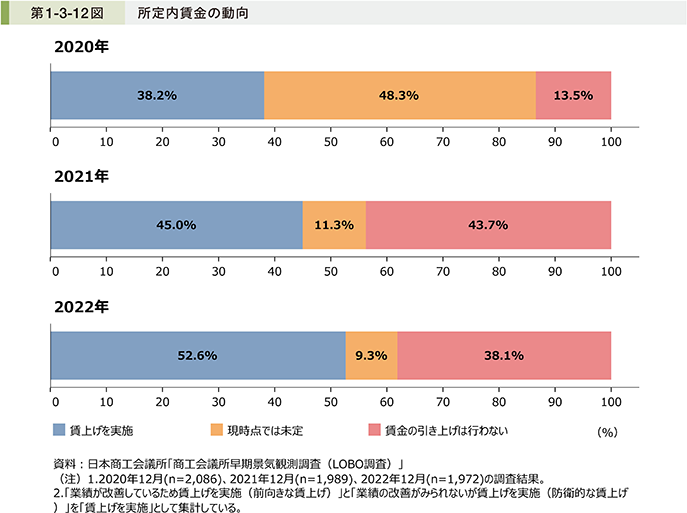

〔3〕中小企業・小規模事業者における賃上げの状況

第1-3-12図は、日本商工会議所「商工会議所早期景気観測調査(LOBO調査)」6を用いて、2020年から2022年までの所定内賃金の動向を見たものである。これを見ると、感染症流行後、賃上げを実施している企業の割合は増加しているものの、2022年における「賃上げを実施」と回答した割合は半数程度にとどまっている。

6 日本商工会議所「商工会議所早期景気観測調査(LOBO調査)」:日本商工会議所が、2020年12月、2021年12月、2022年12月において、商工会議所の会員企業を対象にアンケート調査を実施(2020年12月:配布数2,758社、有効回答2,086件、回収率75.6%。2021年12月:配布数2,619社、有効回答1,989件、回収率75.9%。2022年12月:配布数2,525社、有効回答1,972件、回収率78.1%)。

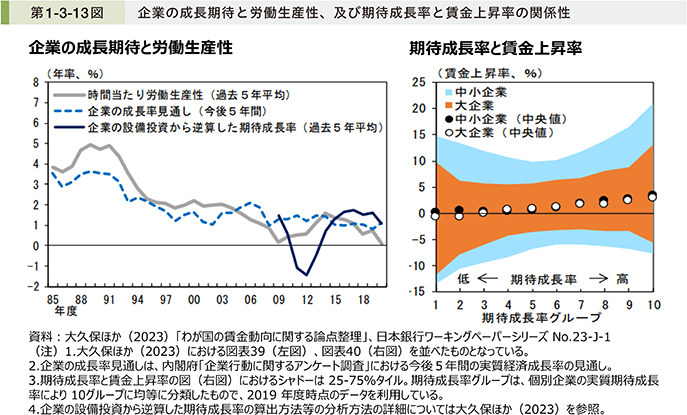

〔4〕賃上げのための価格転嫁と生産性向上

ここでは、賃上げと生産性等の関係性について分析した研究を紹介する7。第1-3-13図は、大久保ほか(2023)の分析において、企業の成長期待と労働生産性の関係性、及び期待成長率と賃金上昇率の関係性を見たものである。これを見ると、設備投資額から算出される企業の1年後の実質付加価値の期待成長率は、労働生産性の変動と連動するほか、期待成長率と名目賃金上昇率には、企業規模によらず緩やかな正の相関関係があるという。このことから、成長期待の高まりが資本装備率(資本の労働対比での投入比率)の上昇を通じて労働生産性の上昇につながることや、生産性の向上が賃上げにつながることが示唆されている8。

7 大久保ほか(2023)

8 大久保ほか(2023)によると、高齢化によって労働供給(投入)が減少している状況下においては、一般に設備投資が増えて資本装備率が上昇した場合、労働生産性の上昇を通じて賃金が上がりやすくなるとされている。

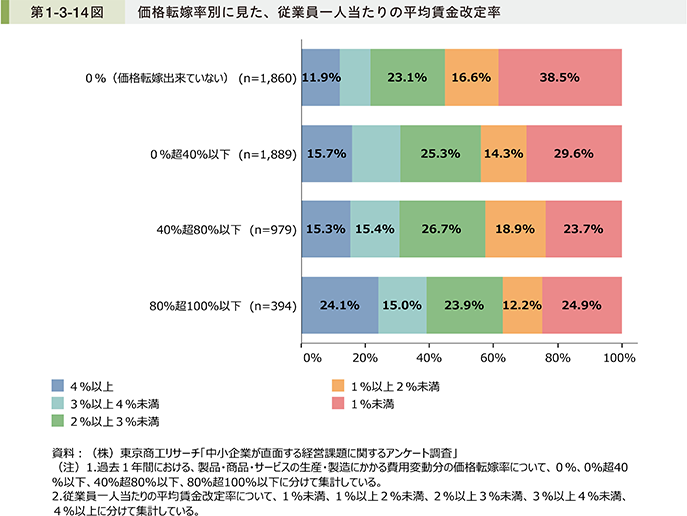

第1-3-14図は、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」9を用いて、価格転嫁率別に従業員一人当たりの平均賃金改定率を見たものである。これを見ると、価格転嫁率が高い企業ほど、従業員一人当たりの平均賃金改定率も高い傾向にある。今回の調査では一概にいえないものの、賃上げを推進するためには、価格転嫁を進めることが重要であることが示唆される。

9 本アンケートの詳細は、第1部第1章第3節を参照。

コラム1-3-1では、価格転嫁の促進や生産性向上を通じて、賃上げに取り組む中小企業の事例を紹介している。また、事例1-3-1では子育て世代に優しい休暇・時短制度などの導入により社員の定着や採用力強化につなげ、成長を遂げている企業の事例を紹介している。

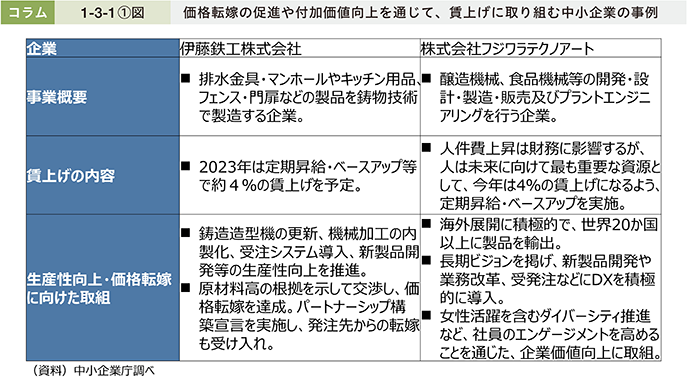

コラム1-3-1:価格転嫁の促進や生産性向上を通じて、賃上げに取り組む中小企業

足下で物価高騰が進む中、中小企業でも賃上げの必要性が高まっている。他方、持続的に賃上げを実施していくためには、賃上げに配分する原資を確保することが必要である。本コラムでは、中小企業庁が企業に対してヒアリングなどを実施する中で把握した、価格転嫁や生産性向上に工夫しながら取り組むことで、賃上げの実現に前向きに取り組む中小企業の取組内容をいくつか紹介する(コラム1-3-1〔1〕図)。

伊藤鉄工株式会社は、排水金具・マンホールやキッチン用品、フェンス・門扉などの製品を鋳物技術で製造する企業である。2023年は、定期昇給・ベースアップ等で約4%の賃上げを予定しており、賃上げの原資の獲得のために生産性向上と価格転嫁に取り組んでいる。特に生産性向上においては、生産設備の更新や機械加工の内製化、受注システムの導入、新製品開発等を進めている。また、原材料高の根拠を示して交渉することで価格転嫁に向けた努力を進めているほか、パートナーシップ構築宣言を実施し、自らの発注先からの転嫁も受け入れるなど、価格転嫁に積極的に取り組んでいる。

株式会社フジワラテクノアートは、醸造機械、食品機械等の開発・設計・製造・販売及びプラントエンジニアリングを行う企業である。人件費上昇は財務に影響するものの、人は未来に向けて最も重要な資源と考え、2023年は4%の賃上げになるよう、定期昇給・ベースアップを実施することを決定した。海外展開に積極的で世界20か国以上に製品を輸出しており、また、長期ビジョンを掲げ新製品開発や業務改革、受発注などにDXを積極的に導入して、生産性・収益向上に取り組んでいる。また、女性活躍を含むダイバーシティ推進など、社員のエンゲージメント高めることにも力を入れており、エンゲージメント向上が企業価値向上にもつながると語っている。

このように、中小企業の賃上げに向けては、価格転嫁や生産性向上に様々な形で取り組むことで、その原資を獲得することが重要な取組であることが分かる。

事例1-3-1:株式会社シンコーメタリコン

多能工化と、子育て世代に優しい休暇・時短制度で社員の定着につなげ、成長を遂げている企業

所在地 滋賀県湖南市

従業員数 81名

資本金 3,000万円

事業内容 その他の金属表面処理業

▶社員が定着しない労働環境を改善すべく、抜本的な社内改革に着手

滋賀県湖南市の株式会社シンコーメタリコンは、1933年創業の金属やプラスチックの表面に機能皮膜を形成する溶射加工を手掛ける企業である。同社の立石豊社長が社長に就任した1994年頃は、ベテラン社員の多くが定年を迎える時期であり、若手社員の育成が急務となっていた。さらに、溶射加工はきつい・汚い・危険のいわゆる“3K”の仕事であり、労働環境も良いとはいえず、社員の離職率が40%と高水準であった。こうした人材面の課題を解決しなければ成長を目指す前に会社が衰退してしまうと考えた立石社長は、抜本的な社内改革に着手した。

▶「多能工化」で社員が休みやすい環境を整え、子育て世代に優しい勤務制度などの導入を進める

立石社長が最初に取り組んだのは、社員の能力開発を目的としたジョブローテーションの実施だった。営業、製造など採用形態にかかわらず、社員に3か月で全ての部署を経験させたことで、社員が「多能工化」し、ベテランが抜けた穴を若手が補うだけでなく、全社的な社員の技術レベル向上に成功。その後も取組を継続したことで、工場の繁忙期には総務部の人員も製造業務に加わるといった対応が可能になり、全社的に残業時間も削減された。立石社長が次に取り組んだのは、社員の定着率を高めるための各種休暇制度の整備であった。女性社員の育休制度を導入した上で、2012年には育休中の女性社員が月に1度赤ちゃんと一緒に出勤する「子育て面談」を開始。これにより、女性社員がブランクを感じずに育休から職場復帰できるようになったほか、先輩ママに子育ての悩みを相談する場としても重宝された。その後、男性社員の育休制度も導入し、7日間連続での育休取得を義務付けている。また、2015年には全社員に7日間連続で休暇を取得することを義務付け、リフレッシュによる社員のパフォーマンス向上を企図。これにより、社員同士で互いの業務をカバーし合う雰囲気が生まれ、多能工化も促進された。このほかにも、女性社員を取締役に登用し、子育て中の社員を対象とした短時間勤務制度や、出勤時間を5分単位で前後できるスライドワーク制度を整備するなど、常に社員が働きやすい環境づくりに取り組んでいる。

▶社員の定着と生産性の向上で更なる成長を目指す

こうした社内改革の結果、現在の離職率は数%台まで低下するなど、人材が定着。一人当たりの月ベースの残業時間も5年前と比べて10時間削減されるなど、生産性が向上した。こうした働きやすい環境整備を進めたことにより、社員のパフォーマンスが向上し、売上高・利益が拡大したほか、生み出した利益を賞与や福利厚生で社員に還元したことで、社員のモチベーション・パフォーマンスが向上するという好循環が生まれた。2018年度には「ホワイト企業大賞」を受賞するなど、労働環境の良さを対外的にもアピールしたことにより、地域で「働きやすい企業」というイメージを獲得し、優れた人材の確保にもつなげている。「社員が120%のパフォーマンスを発揮できるよう福利厚生を充実させているが、そのためには多能工化と社員同士の連携が不可欠。チームワークを大切にして更なる成長につなげていきたい。」と立石社長は語る。