本章では、感染症の流行、為替変動や気候変動等、激変する外部環境に対する中小企業の取組について、確認していく。

第1節 感染症流行による影響と新たな取組

本節では、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」1の結果から、中小企業・小規模事業者に焦点を当て、感染症流行による影響や新たな取組について見ていく。

1 本アンケートの詳細は、第1部第1章第3節を参照。

1.感染症流行による中小企業・小規模事業者への影響

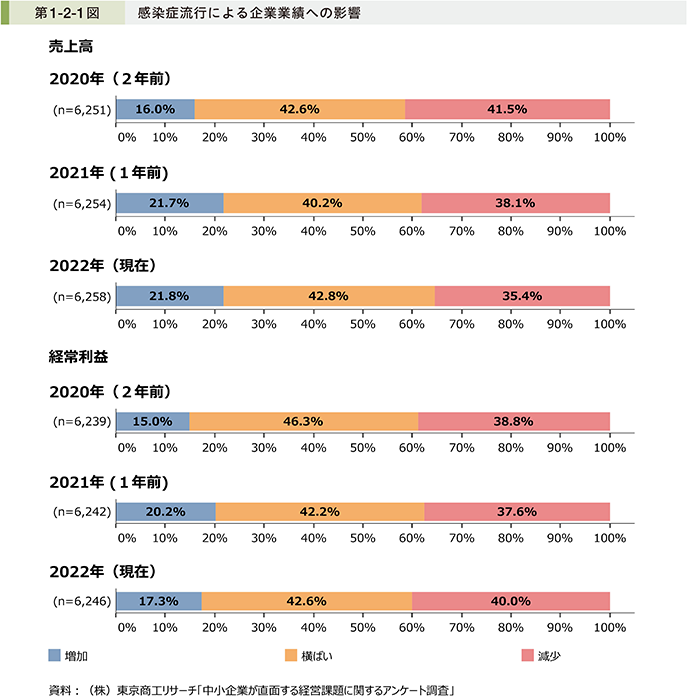

〔1〕感染症流行による企業業績への影響

第1-2-1図は、感染症流行が2020年、2021年、2022年の各年に及ぼした中小企業・小規模事業者の企業業績への影響について見たものである。これを見ると、経常利益は2021年に若干の改善は見られたものの、足下では減少傾向にある。一方で、売上高については2020年から増加の傾向にあり、感染症流行以降に、一定程度回復している兆候が見られることが分かる。

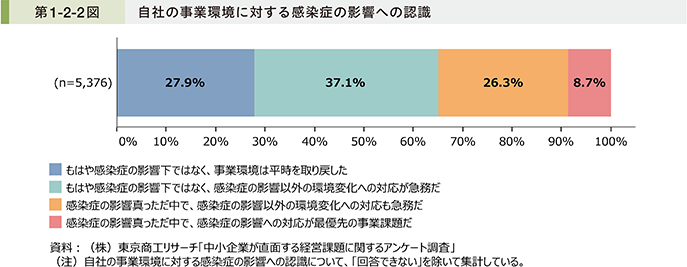

〔2〕自社の事業環境に対する感染症の影響への認識

第1-2-2図は、自社の事業環境に対する感染症の影響への認識を見たものである。これを見ると、「もはや感染症の影響下ではなく、事業環境は平時を取り戻した」、「もはや感染症の影響下ではなく、感染症の影響以外の環境変化への対応が急務だ」としている回答が、それぞれ27.9%、37.1%となっており、合わせて65.0%の企業が自社の事業環境について感染症の影響下にないと回答していることが分かる。

2.感染症流行を踏まえた、中小企業・小規模事業者の新たな取組

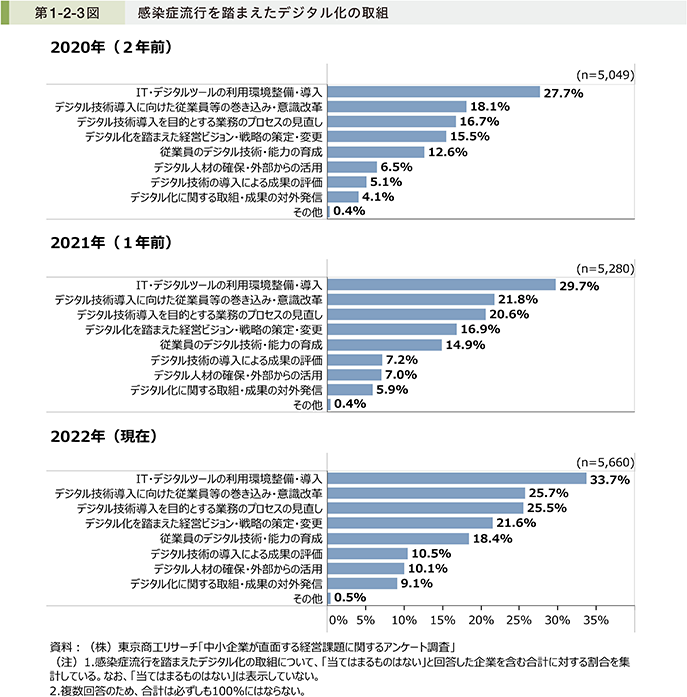

〔1〕感染症流行を踏まえたデジタル化の取組

第1-2-3図は、2020年から2022年までの3年間において、感染症流行を踏まえたデジタル化の取組について見たものである。これを見ると、2022年(現在)においては「IT・デジタルツールの利用環境整備・導入」を始め、多くの項目で3年間を通じて上昇傾向にあり、感染症流行を踏まえたデジタル化の取組が浸透しつつあることが分かる。

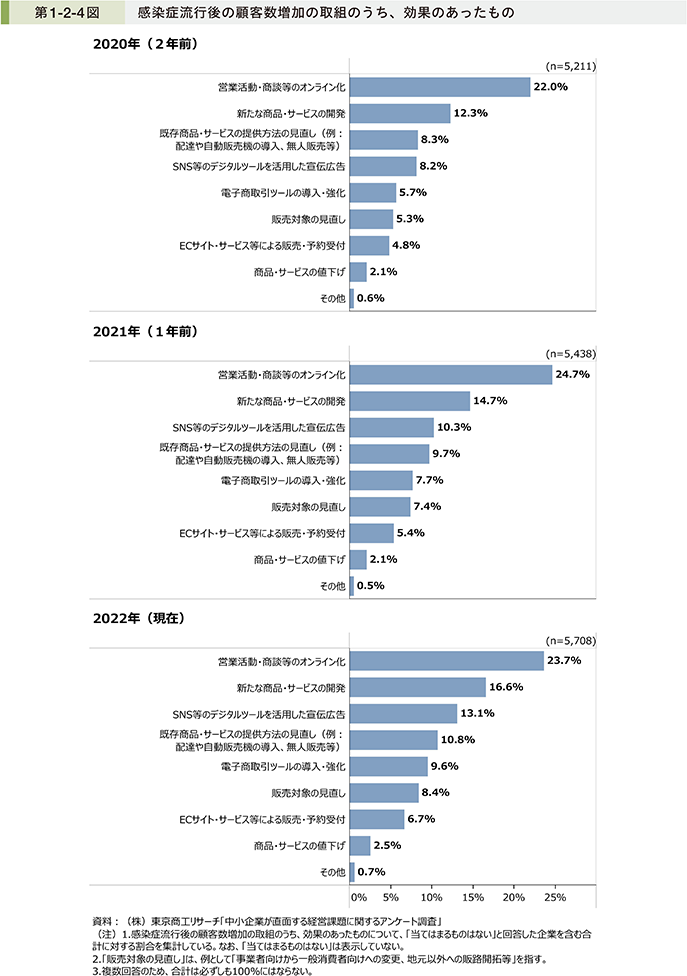

〔2〕感染症流行後の顧客数増加の取組

第1-2-4図は、2020年から2022年までの3年間において、感染症流行後の顧客数増加の取組のうち、効果のあったものを見たものである。これを見ると、「営業活動・商談等のオンライン化」が3年間の中で最も高く、次いで「新たな商品・サービスの開発」が高い割合となっており、2022年(現在)では16.6%となっている。このことから、感染症流行の影響を踏まえてIT技術を用いた営業活動を行うだけでなく、感染症流行による外部環境の変化に対応した新商品・サービスへの転換を行うことも、顧客数増加に向けて効果的であることが分かる。

〔3〕感染症流行を踏まえた事業再構築

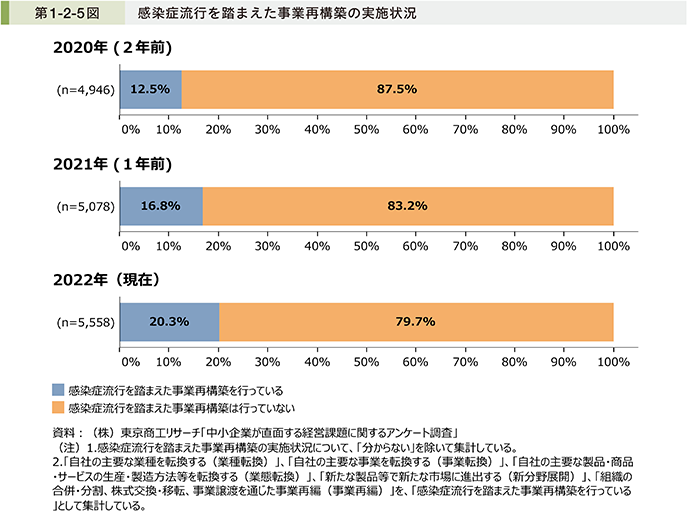

第1-2-5図は、2020年から2022年までの3年間において、感染症流行を踏まえた事業再構築の実施状況について見たものである。これを見ると、「感染症流行を踏まえた事業再構築を行っている」企業が2020年から増加している傾向にあることが分かる。

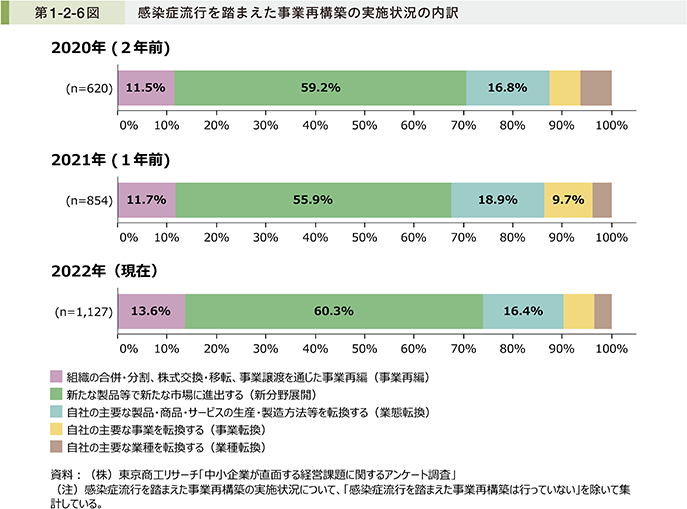

第1-2-6図は、2020年から2022年までの3年間において、感染症流行を踏まえて実施している事業再構築の内訳を見たものである。これを見ると、「新たな製品等で新たな市場に進出する(新分野展開)」の回答割合が最も高く、2022年(現在)では60.3%となっている。それに次いで、「自社の主要な製品・商品・サービスの生産・製造方法等を転換する(業態転換)」も回答割合が高く、2022年(現在)では16.4%となっている。また、「組織の合併・分割、株式交換・移転、事業譲渡を通じた事業再編(事業再編)」も2020年から2022年の3年間において増加している。このことから、感染症流行を契機に、中小企業・小規模事業者における事業再構築が、新分野展開や業態転換を中心として進展し、事業再編も徐々に増加している兆候が見られることが分かる。

コラム1-2-1では、事業再構築補助金の制度について紹介している。また、コラム1-2-2では、「事業再構築虎の巻」として、事業再構築補助金の計画書作成に向けた重要な要素について紹介している。

コラム1-2-1:事業再構築補助金

経済産業省では、ウィズコロナ時代の経済環境の変化に対応するために、中小企業等の思い切った事業再構築の挑戦を支援する事業として、「事業再構築補助金」を実施するための基金を造成している。予算規模としては、これまで令和2年度第3次補正予算で約1兆1,000億円、令和3年度補正予算で約6,000億円、令和4年度予備費で約1,000億円が措置されており、新たに令和4年度第2次補正予算で約5,800億円が基金に積み増され、多くの中小企業の再構築計画を手厚くサポートする環境を整備している。

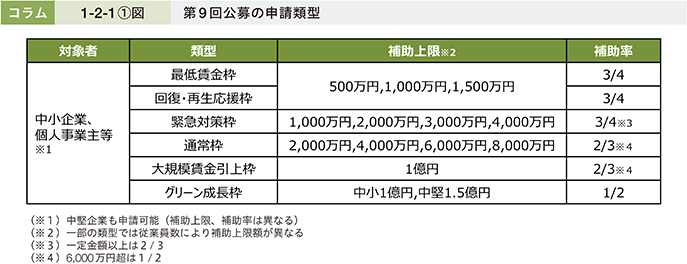

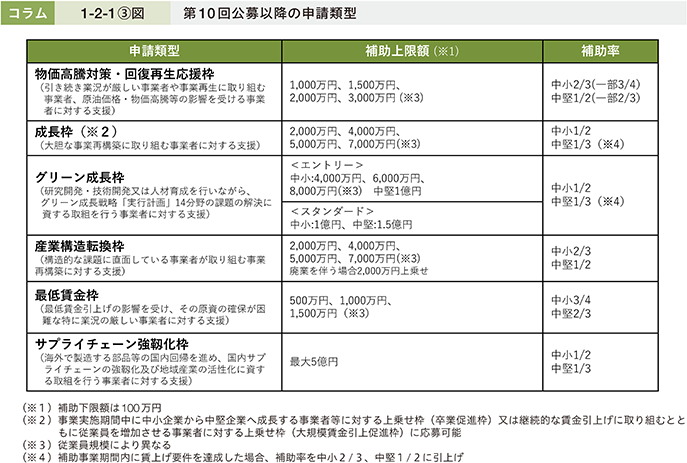

中小企業等が補助金に申請する際の主要な要件は、〔1〕コロナ禍により売上げが減っていること、〔2〕新分野展開、業態転換、事業・業種転換等、指針に示す「事業再構築」を行うこと、〔3〕認定経営革新等支援機関(国の認定を受けた中小企業診断士、金融機関等)と事業計画を策定することである。申請類型は、通常枠をはじめ、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向けの「回復・再生応援枠」、最低賃金引上げの影響を受けてその原資の確保が特に困難な業況の厳しい事業者に向けた「最低賃金枠」、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者向けの「グリーン成長枠」等、様々なメニューが用意されており、事業者は業況や目的に応じた類型を選択することができる。

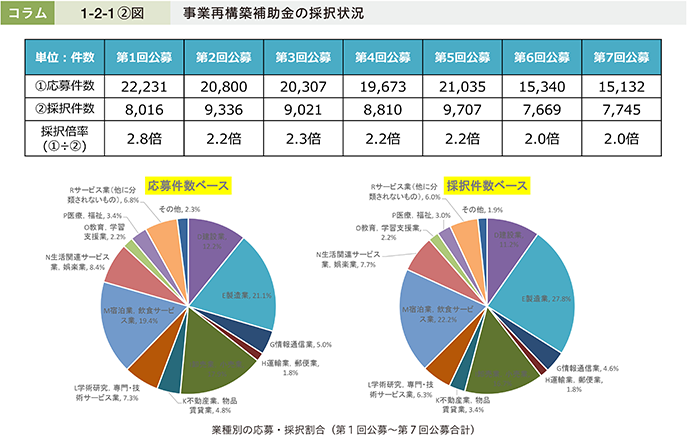

2023年3月末日までに実施された全7回の公募の実績として、延べ13万件を超える申請のうち、合計約60,000件が採択されている。日本標準産業分類で業種別の応募割合及び採択割合を分析すると、特に製造業、宿泊業・飲食サービス業、卸売・小売業の割合が多い特徴はあるものの、幅広い業種で活用されていることが分かる。

また、経済環境や事業者からのニーズを踏まえて、随時、申請類型の見直しや要件の緩和などの運用改善を重ねてきている。第10回公募以降は、コロナや物価高騰により依然として業況が厳しい事業者への支援として「物価高騰対策・回復再生応援枠」を措置することに加え、産業構造の変化等により事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者への支援として「産業構造転換枠」、海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」、成長分野への事業再構築を支援するべく売上高減少要件を撤廃した「成長枠」を新設するなど、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援する。

コラム1-2-2:事業再構築虎の巻

経済産業省では、令和2年度第3次補正予算以降、ウィズコロナ時代の経済環境の変化に対応するために、中小企業等の思い切った事業再構築の挑戦を支援する事業として、「事業再構築補助金」を実施している。これまで7回の公募を実施し、既に多く活用されている補助金であるが、“事業再構築”を自社で考えるに当たっては、「どのようなテーマに取り組めばよいのか分からない」「良い事業計画を作るのが難しい」という声も多く、申請したいけれど躊躇してしまうという事業者もいるようだ。

そこで、これまでの公募を通じて蓄積された約8万件の申請書をAIに読み込ませて分析し、有望な事業再構築に共通する特徴をまとめた「事業再構築に向けた事業計画書作成ガイドブック」を公表した。以下で概要を紹介する。

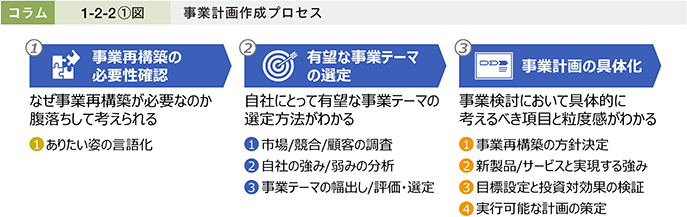

事業計画作成に向けて必要なプロセスとしては、〔1〕事業再構築の必要性確認、〔2〕有望な事業テーマの選定、〔3〕事業計画の具体化、の3点が挙げられ、それぞれについて詳しく解説している。

〔1〕事業再構築の必要性確認

新型コロナウイルスや物価高騰等の影響を受けて、事業を行う環境は大きく変化した。そのような変化の中、自社のありたい姿を改めて見つめ直す必要がある。自社のありたい姿とは、「5~10年後に実現したい事業・経営や顧客への価値」を描くことである。その実現のためには、会社をはじめたきっかけ、お客様に喜ばれたいという思い、地元への愛着など、経営者自身の根本にある動機や経験を棚卸しし、改めて自社のありたい姿を明確にする必要がある。自社のありたい姿が定まったら、自社のありたい姿と現状のギャップを埋めるために、どのような“事業再構築”が最適であるか、考えることが、事業計画作成の第一歩である。

〔2〕有望な事業テーマの選定

事業再構築の取組を通し、大きく成長するためには、“いま流行りのテーマ”ではなく、“自社にとって有望な事業テーマ”を見定めることが重要である。自社が置かれている環境の分析、自社の強み・弱みの把握をした上で、自社に合った事業テーマを選定していく。事業環境分析に当たっては、市場規模・トレンド、競合他社の動向、顧客ニーズの変化といった観点について、HPの情報や口コミ、有識者や顧客へのヒアリング、データ分析等を通し、今までの自社リソースをどう活かせるか、棚卸しする。

自社の強み・弱みの整理に当たっては、事業環境分析の結果をSWOT分析の考え方で整理することが有効である。

上記分析・整理をした上で、事業テーマ候補から、自社の「事業環境」「強み」の観点から勝機のあるテーマを選定していく。公表しているガイドブックでは、統計上有望な事業テーマについて分析した結果を掲載しており、テーマ候補検討の参考に活用できる。

〔3〕事業計画の具体化

有望な事業計画に共通して含まれる項目が「市場/顧客」「SWOT」「財務状況/収益計画」「遂行方法/スケジュール」など13項目あり、これらの項目について検討した結果を計画に落とし込むことで、具体的で説得力のある計画を作成することができる。

一方で、調査・分析、戦略、財務等多岐に亘る検討は自社内だけでは難しいことも多い。そこで、「認定経営革新等支援機関」として登録されている中小企業診断士や金融機関など、経営の専門家に相談し、客観的な助言を得ながら考えを深めることが有効である。

そのほか、事業テーマの傾向を分析した結果、業種別の事例、アクションに繋げるためのツール類等、事業計画作成にかかる参考情報が多分に盛り込まれており、これから事業再構築補助金への申請を考える事業者は必読の内容となっている。

参考HP

・事業再構築補助金事務局HP トップページ(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/![]() )

)

・事業再構築補助金事務局HP 虎の巻掲載ページ(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/toranomaki.php![]() )

)

・認定経営革新等支援機関検索システム(https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea![]() )

)