第2節 小規模事業者におけるデジタル化とデータ利活用

近年、デジタル化の取組が推奨されており、小規模事業者においてもデジタル化の取組への期待は高まっている。本節では、(株)東京商工リサーチが「令和3年度中小企業実態基本調査委託費(中小企業の経営戦略及びデジタル化の動向に関する調査研究)」2において実施した、中小企業・小規模事業者を対象としたアンケート調査の結果を主に用いて、デジタル化やデータ利活用の状況を小規模事業者・中規模企業3の別に確認していく。

2 (株)東京商工リサーチ「中小企業のデジタル化と情報資産の活用に関するアンケート」:(株)東京商工リサーチが2021年11~12月にかけて、中小企業・小規模企業者20,000社を対象にアンケート調査を実施(回収4,877社、回収率24.4%)したものである。

3 本章内におけるアンケート分析で使用する「小規模事業者」は従業員20人以下、「中規模企業」は同21人以上の事業者と定義している。

1.小規模事業者のデジタル化

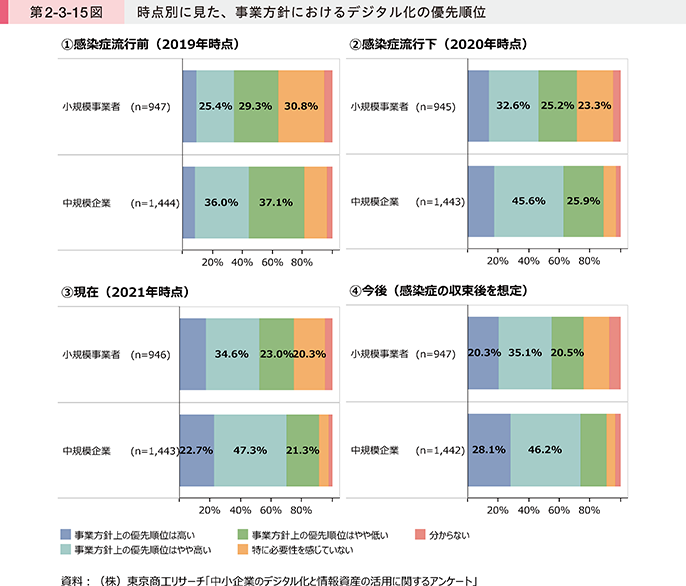

第2-3-15図は、時点別に見た、事業方針におけるデジタル化の優先順位について示したものである。これを見ると、小規模事業者は、中規模企業と比較して優先順位が高いと答えた割合は低いものの、時点を追うごとに事業方針上のデジタル化の優先順位が高まっていることが分かる。

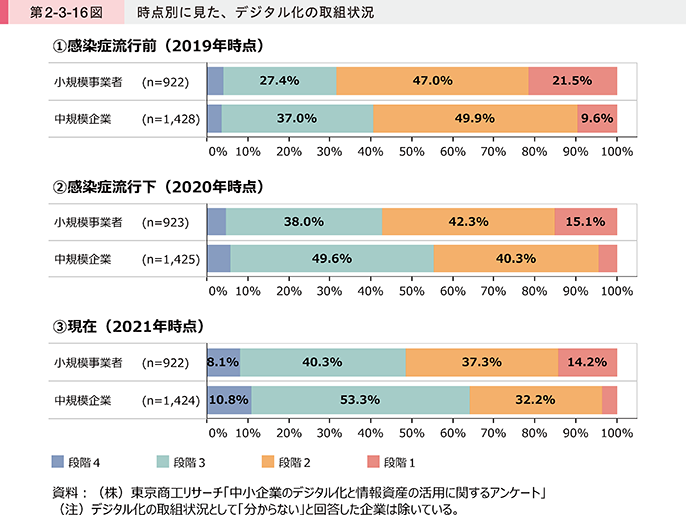

第2-3-16図は、時点別に見た、デジタル化の取組状況の段階4を示したものである。これを見ると、小規模事業者では感染症流行前(2019年時点)で7割近くが段階1~2の状況にあり、デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいなかったことが分かる。感染症流行下(2020年時点)に入ると、段階4の割合にほぼ変化がないものの、段階1~2の割合が減少し、段階3の割合が増加していた様子が見て取れる。現在(2021年時点)では、段階3~4の割合がやや増加しており、感染症流行を契機に業務効率化やデータ分析に取り組んだ小規模事業者の割合は約半数となった。

4 「段階1」とは紙や口頭でのやり取りが中心であり、デジタル化による業務の効率化は図られていない状態。「段階2」とは連絡に社内メールを使用、会計処理・給与計算・売上日報などにパソコンを利用するなど、アナログからデジタルに向けたシフトを始めた状態。「段階3」とは業務効率化のための社内規定の整備や業務フローの見直しなどに取り組み、商品・サービス別売上の分析や、顧客管理、在庫管理などに向けたデジタル化に取り組んでいる状態。「段階4」とはマーケティング・販路拡大・新商品開発・ビジネスモデル構築などのためにデータが統合されたシステムなどを活用することで、デジタル化による経営の差別化や競争力強化に取り組んでいる状態を指している。2022年中小企業白書第2部第3章第2節第2-3-20図を参考にされたい。

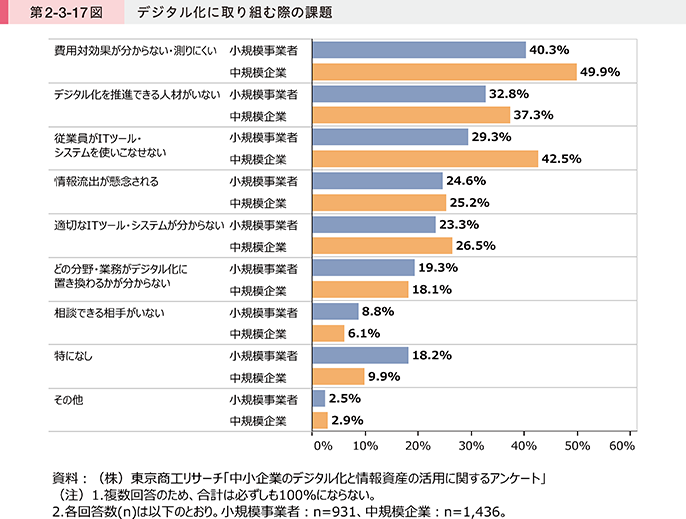

第2-3-17図は、デジタル化に取り組む際の課題について示したものである。「費用対効果が分からない・測りにくい」と回答した割合が最も高いことが分かる。また、「特になし」と回答した小規模事業者の割合は、中規模企業に比べ高いことが分かる。

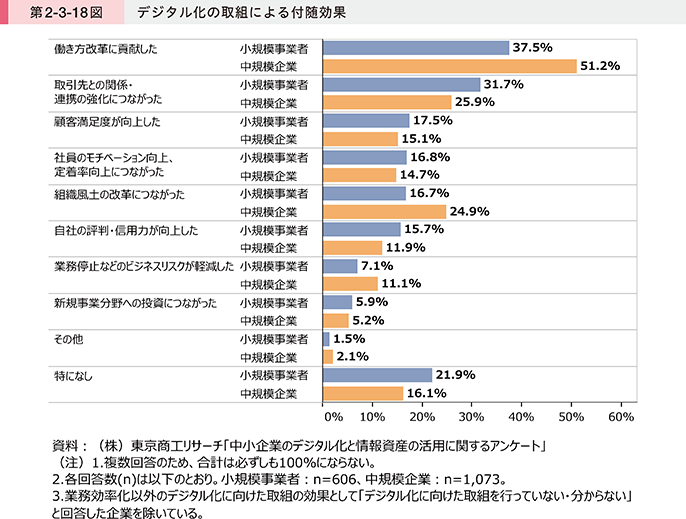

第2-3-18図は、デジタル化の取組による付随効果について示したものである。これを見ると、「取引先との関係・連携の強化につながった」、「顧客満足度が向上した」、「社員のモチベーション向上、定着率向上につながった」、「自社の評判・信用力が向上した」、「新事業分野への投資につながった」の項目において、小規模事業者は中規模企業と比べて効果を実感する割合が高く、取組の意義が大きいことが分かる。

2.小規模事業者のデータ・情報資産5の管理状況と利活用の実態

続いて、小規模事業者における情報の管理状況や利活用の実態について確認していく。

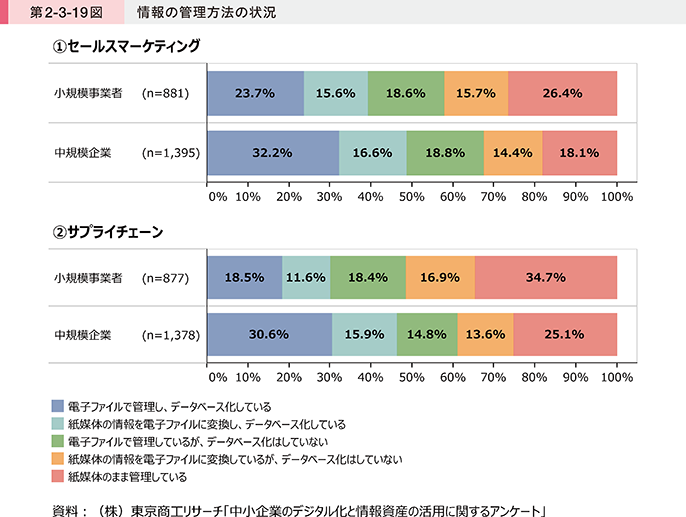

第2-3-19図は、情報の管理状況について示したものである。小規模事業者は、中規模企業と比べて、「電子ファイルで管理し、データベース化している」と回答した割合が低く、「紙媒体のまま管理している」と回答した割合が高いことが分かる。小規模事業者においては、セールスマーケティング、サプライチェーンともに、電子化への着手やデータベース化への障壁が高いことがうかがえる。

5 ここでのデータ・情報資産は、セールスマーケティングにおいては、「顧客・販売情報」を、サプライチェーンにおいては、「受発注、生産・在庫情報」を指す。

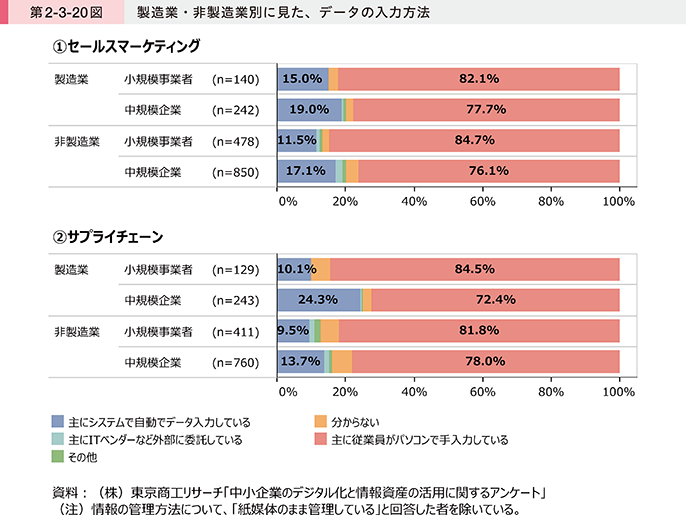

第2-3-20図は、製造業・非製造業別に、データの入力方法を示したものである。「主にシステムで自動でデータを入力している」と回答した企業は1~2割程度存在するものの、多くは「主に従業員がパソコンで入力している」と回答した割合が高く、小規模事業者においては、製造業・非製造業問わず、8割を超えていることが分かる。

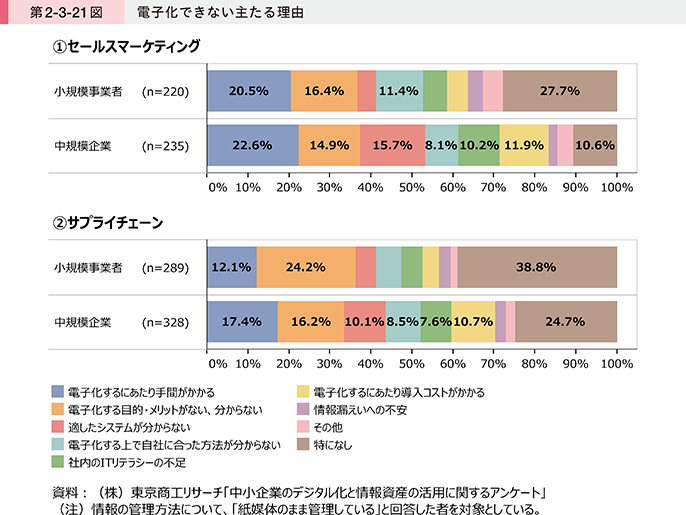

第2-3-21図は、情報の管理を「紙媒体のまま管理している」と回答した企業において、電子化できない理由を示したものである。小規模事業者においては、「特になし」と回答した企業の割合が高いことが分かり、紙媒体での管理に特段の不便さを感じていないことがうかがえる。一方で、具体的に挙げられた課題について見てみると、セールスマーケティングでは「電子化するにあたり手間がかかる」、サプライチェーンでは「目的・メリットがない、分からない」が挙げられており、電子化への意識が高まっていない可能性が示唆される。

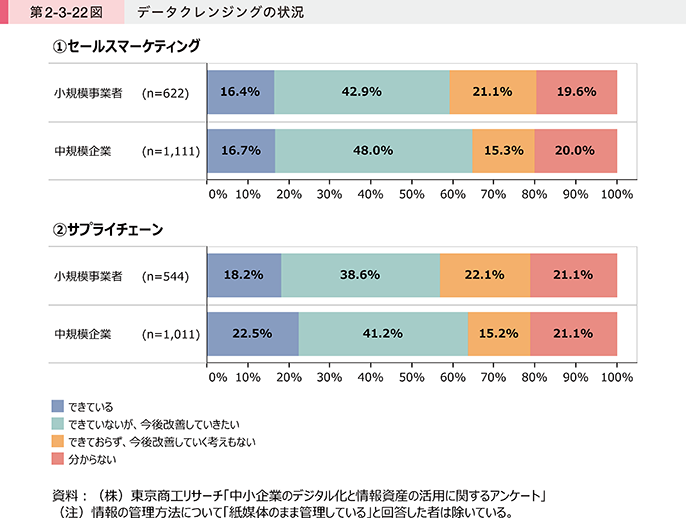

第2-3-22図は、データクレンジング6の状況について確認したものである。企業規模による差は小さく、実施できている割合はいずれも2割程度であることが分かる。

6 データクレンジングとは、データベースなどに保存されているデータの中から、重複や誤記、表記の揺れなどを探し出し、削除や修正、正規化などを行ってデータの質を高めることを指す。

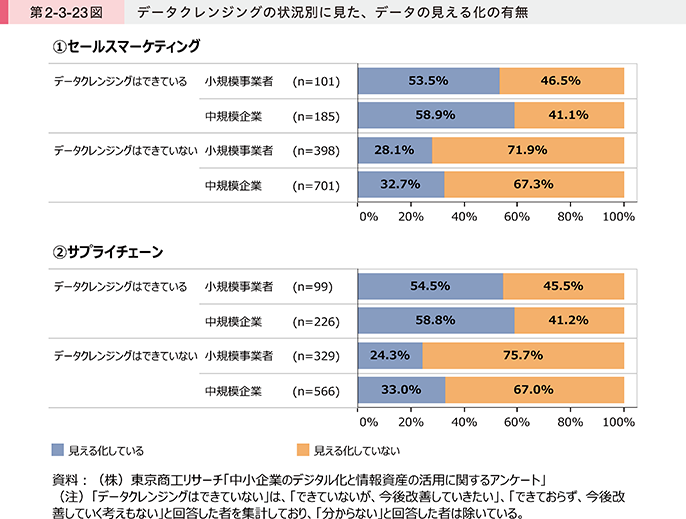

第2-3-23図は、データクレンジングの実施状況と、見える化7の実施状況の関係を確認したものである。データクレンジングを実施している方が、データの見える化を実施している割合が高いことが分かる。

7 見える化とは、データをグラフやチャートで表現することが可能で、データの特徴を視覚的に把握できることを指す。

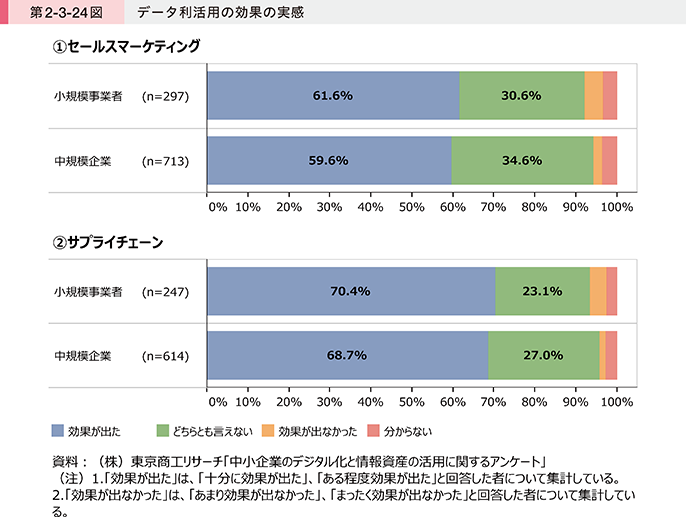

第2-3-24図は、データ利活用の効果について確認したものである。これを見ると、小規模事業者がデータを利活用することにより効果を実感した割合は、中規模企業と同程度であることが分かる。

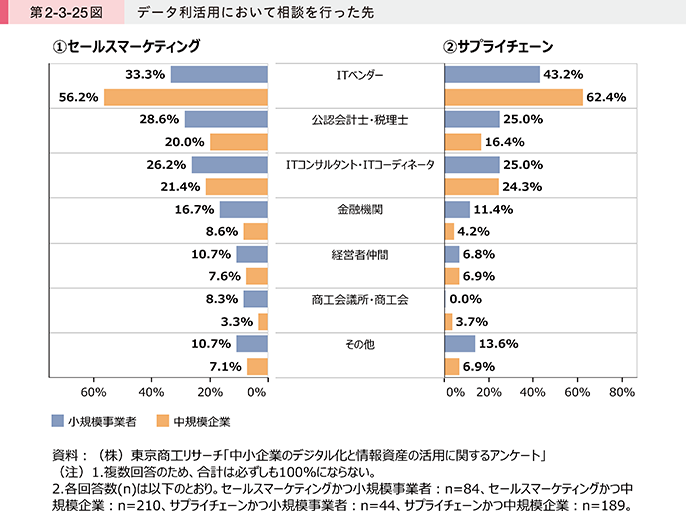

第2-3-25図は、利活用の際に相談を行った先について確認したものである。小規模事業者に関しては、「ITベンダー」が相談先としては最も多く、「公認会計士・税理士」や「金融機関」などの身近な先にも相談する割合が中規模企業と比べると高いことが分かる。

続いて、事例を2件紹介する。事例2-3-1は、経営者が自らITリテラシーを高め、HPや動画を活用したマーケティングに取り組んだことで、震災後の危機を新たな顧客獲得のチャンスに変えた酒類製造販売業者である。

事例2-3-2は、SNSの活用により、需要のあるエリアや顧客層を把握するほか、過去の売上データを分析し売上予測に役立て、売上増加・原価率削減を実現し、効率的な経営を行う洋菓子製造販売業者である。

事例2-3-1:有限会社佐々木酒造店

ITリテラシーを高め、HPや動画を活用したマーケティングに取り組んだことで、震災後の危機をチャンスに変えた企業

所在地 宮城県名取市

従業員数 9名

資本金 300万円

事業内容 酒類製造業

▶本社店舗と酒蔵は全壊するも、創業の地で復活を目指す

宮城県名取市の有限会社佐々木酒造店は、「宝船 浪の音」をはじめとする清酒の製造・販売を行う老舗酒蔵で、創業151年を迎える。東日本大震災前の販売先は、遠方でも車で片道30分程度の県内沿岸部の料亭や旅館が中心となっていた。しかし、津波により同社の店舗や酒蔵は全壊し、廃業した販売先も少なくない状況に追い込まれた。壊滅的な状況の中で、同社の佐々木洋専務は、阪神淡路大震災で大きな被害を受けた蔵元の櫻正宗株式会社から製造設備の支援を受けつつ、「蔵や地酒はその土地の文化。文化を失えば町も消えてしまう。いまできることを少しずつ積み重ねましょう」とのメッセージを受けて、その言葉を胸に時間をかけてでも創業の地で地酒をつくることを決めた。

▶SNSの情報発信により地域の復興と新たな顧客獲得に取り組む

同社は、2012年2月に名取市復興仮設商店街に仮設店舗を構え、同年12月には名取市復興工業団地内に入居し、仮設の酒蔵で酒造りを再開した。しかし、地酒の原料となる米を生産する農家や販売先の飲食店など、酒蔵の復興には町全体の再建が欠かせず、新たな需要を獲得するため仮設店舗事業を広く発信していく必要があった。そこで、佐々木専務が中心となり、Googleのプロジェクト「イノベーション東北」に手を挙げた。このプロジェクトでは、Googleのサービスを活用し、SNSを用いた効果的なマーケティングや顧客からのレスポンスを受けるための工夫を学んだ。また、株式会社リクルートライフスタイル(現リクルート株式会社)のサポートを得て、仮設商店街の全店舗でタブレット端末を使った決済システムを導入した。当初はITツールの利活用に苦手意識を抱く店舗もあったが、不慣れな事業者や従業員には佐々木専務が手助けを行い、少しずつ仮設商店街の各店舗から賛同を得られるようになった。その結果、各店舗もSNSで情報発信する際に商品を雑然と並べるのではなく、どのようにレイアウトすれば見栄えが良くなるかなど顧客を意識した視点を次第に取り入れるようになった。佐々木酒造店も震災後から自社のSNSなどを通じて県外からの商談のほか、台湾や香港、韓国といった海外からも商談が舞い込むようになった。オンラインの酒蔵見学も酒造りが落ち着いている夏の時期には実施するようになり、新たなファンの獲得にもつながっている。2019年10月に創業の地に再建した酒蔵で酒造りを復活する旨をSNSで発信した際は特に反響が大きく、佐々木専務は多くのファンに支えられている手応えを感じた。足元は感染症の影響もあり、震災前の売上げまでは回復していないが、販売先の拡大などの効果が出てきている。

▶地域の魅力を発信していくことで交流人口の増加を図る

佐々木専務は、動画やホームページを活用した次なる取組として、東北全体の観光業にも力を入れていく考えを持っている。地域の魅力や特産品の生産者の思いを発信することで交流人口を増やし、持続的な地域振興につなげ、実際に東北の地に来てもらうことで、震災の伝承、防災意識の啓もう、そして復興とは何かを多くの人に実感してもらうことが狙いだ。「ITツールは手段なので目的ではない。ただ工夫することで、時間や場所を選ばず、地域の美味しい食や美しい景色を今まで接点がない人に広く知ってもらうことができる。」と佐々木専務は語る。

事例2-3-2:株式会社ありの子

SNSと来店客の分析を連動させ、無駄のない店舗運営、売上増加につなげた企業

所在地 大分県大分市

従業員数 7名

資本金 100万円

事業内容 菓子製造・販売業

▶多くのケーキをつくるものの売れ残る

大分県大分市の株式会社ありの子は、子供に喜ばれるかわいいデコレーションケーキが人気の菓子店である。現在こそ、福岡県など県外からの来店客も増えたが、2012年6月の開店当初はケーキの売れ残りに頭を悩ませており、原価率が50%だった。状況を打開しようと、同社では店舗の周辺3kmの3,000軒に営業をかけた。加えて、(公財)大分県産業創造機構が主催するITセミナーに参加。SNSによる情報発信を学び、同社でも始めることとした。

▶来店客へのアンケートも実施し、SNSでの情報発信に生かす

1,000人ほどのフォロワーがついたが、客足は伸びなかった。セミナー受講の際に知った専門家派遣制度を活用し、Facebookの運用分析をしてもらったところ、フォローしているのは見込み客にもならないような人が多いことが分かった。そこで、単に情報発信するのではなく、来店客のアンケートも取り入れながら客層を分析。その結果、SNSのメインターゲットは30代女性を想定していたが、実際は子や孫を持つ40代から60代の女性が中心であることが判明した。専門家からは、時事ネタを交えながら、顧客層に響く内容を発信することも学んだ。SNSマーケティングが集客の武器になることに気付いた同社は、現在はTwitterを1日に3回、Facebookは週1回、Instagramは1日1回、ホームページは週2、3回更新している。他の洋菓子店の動向も見ながら発信に工夫を加え、ウェブサイトとの連動で検索SEO対策(検索エンジンで自社のサイトが多く露出されるように行う対策)にも取り組んだ。一連の取組の結果、Twitterは40,000人近くのフォロワーがつき、創業時と比べて知名度も向上。大きな投資は行わない一方で、自分たちの労力を惜しまずに情報発信を続けたことで売上高は創業時と比べて2.5倍に増えた。

▶過去の販売実績のデータから売上げを予測し、無駄を減らす

同社が現在注力するのは、Googleマイビジネス。店舗情報自体はどの店舗も掲載されるが、誤った営業時間が掲載され、機会損失をしていることに取締役の阿部一刀氏が気付いた。阿部取締役は独学で専門書を3冊読み、Googleにオーナー申請をして正しい営業時間に修正。加えて「閲覧数」「検索数」「アクティビティ数」といったデータを取得し、1週間、1か月、3か月の時間軸の中でどの程度の人数がどのようなワードで同社を検索しているのか、市内または市外から何人の人が訪れているのか、電話がかかってきた件数と数年分の同日売上データから、ある程度の売上げを予測し、それに応じたケーキ量をつくり、シフトを組んだ。売上げの推移とウェブサイトの分析を掛け合わせて、その日の需要が正確に予測できるようになったことで商品の売れ残りが減り、原価率も32%に下がった。Twitterと連動することでGoogleマイビジネスの閲覧数も増え、相乗効果も生み出している。ただ、Googleマイビジネスの検索ワードは依然として、「ケーキ屋」「ケーキ」が多く、「ありの子」は3番目に来るため、直接店名で検索される機会が増えるよう、「#ありの子」をSNSに投稿の際につけるなど工夫を凝らしている。「SNSの情報発信により、県外からのお客さんの来店も増えた。今後も変革を恐れず店名の由来である、まっすぐひたむきに働くありのように、お菓子でお客さまを幸せにしたい。」と川邉誠社長は語る。