第2節 地域の持続的な成長に向けた連携の方向性

本節では、小規模事業者が事業活動として地域課題解決に向けた取組を行う際の他の事業者との連携状況に焦点を当てて分析していく。ここでいう連携は、共通の地域課題に対して、他の事業者との間で連携の目的や理想の姿を共有した上で、取り組む事業活動上の連携(共同での商品・サービス開発、販路開拓等)を指し、取引先との受発注や委託関係の構築、支援機関や他の事業者との慈善活動(自治活動やボランティア等)といった事業活動外の連携は含めないこととする。

1.地域課題解決に取り組む小規模事業者による連携

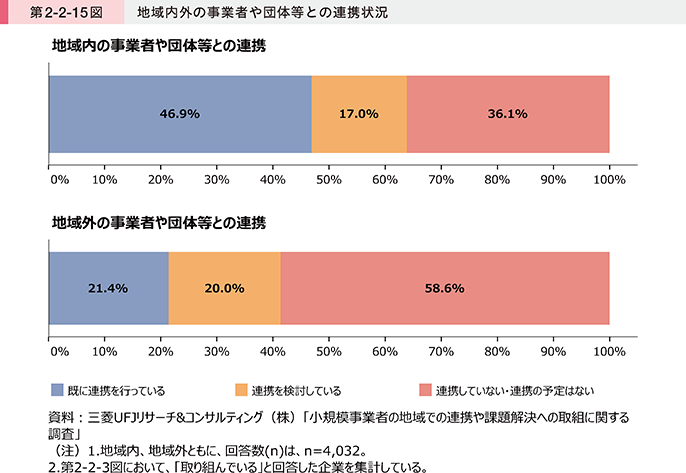

第2-2-15図は、小規模事業者が地域課題解決に向けて地域内外の事業者や団体等と連携を行っているかを示したものである。地域内の事業者や団体等との連携については、6割以上の小規模事業者が「既に連携を行っている」又は「連携を検討している」と回答している一方、地域外の事業者や団体等との連携については、「連携していない・連携の予定はない」と回答した小規模事業者が約6割という結果となった。

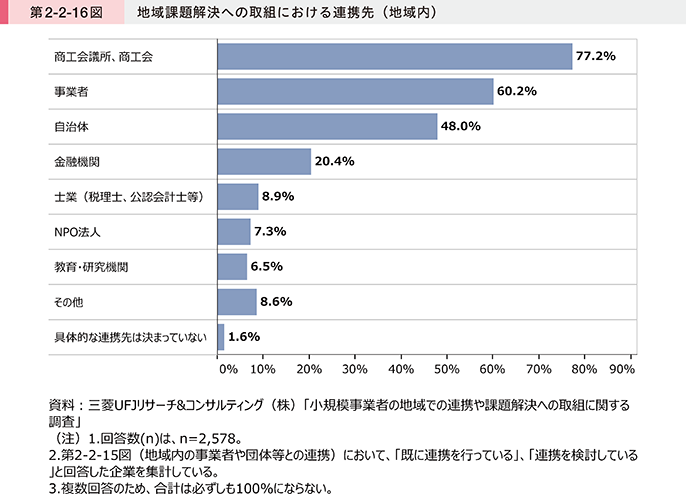

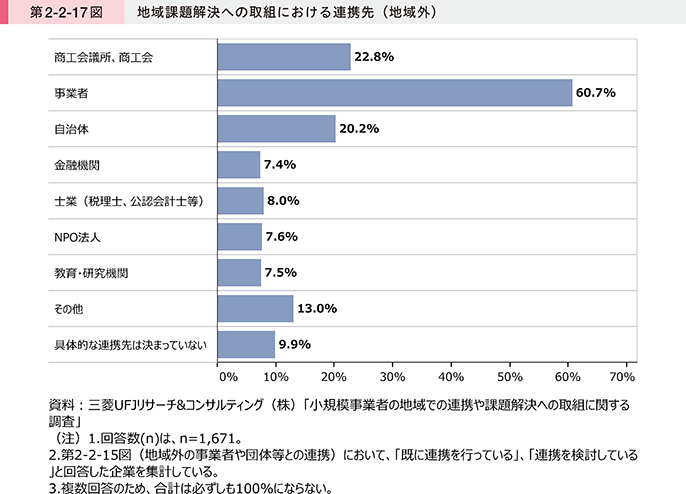

第2-2-16図、第2-2-17図は、前掲の第2-2-15図において、「既に連携を行っている」又は「連携を検討している」と回答した小規模事業者が、地域内及び地域外で実際に連携をしている連携先を表したものである。地域内で連携している連携先については、商工会議所、商工会と回答した小規模事業者が約8割と最も多く、次に約6割が事業者と回答している。他方で、地域外で連携している連携先については、事業者が約6割と最も多い割合となり、次に商工会議所、商工会、自治体であることが見て取れる。

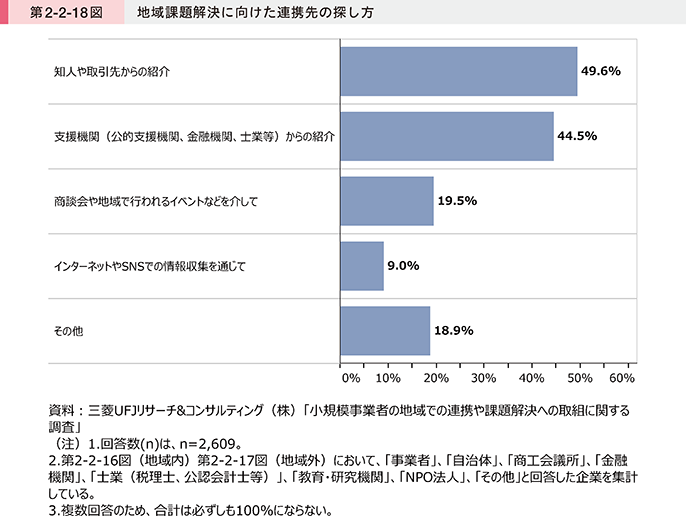

第2-2-18図は、地域課題解決に向けて具体的な連携先を確保している小規模事業者が、どのような手段で連携先を探しているかを示したものである。知人や取引先、支援機関(公的支援機関、金融機関、士業等)を通じて、具体的な連携先を見つけることが多いことが分かった。

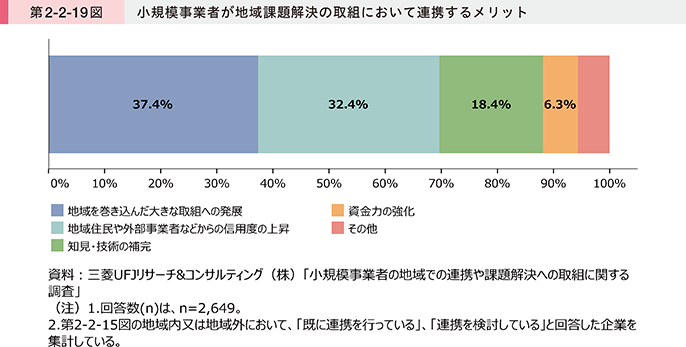

第2-2-19図は、小規模事業者が地域課題解決に向けた取組を行う際に連携するメリットを確認したものである。これを見ると、地域を巻き込んだ大きな取組へと発展することをメリットに感じ、連携を行っている小規模事業者が多いことが見て取れる。

事例2-2-2は、自社が所在する地域産業の実態を目の当たりにしたことを契機に、他の事業者や支援機関、自治体といった自地域における複数の連携先とともに、地域課題解決に向けて取り組んでいる事例である。

事例2-2-2:株式会社マウンテンディアー

地域の多様な連携先と手を携えながら太田産ニットの再興に向けた取組を進める企業

所在地 群馬県太田市

従業員数 6名

資本金 1,000万円

事業内容 小売業

▶太田市のニット産業衰退に直面

群馬県太田市の株式会社マウンテンディアーは、婦人服ブランド「to touch」と、地元産のニット製品を地域ブランドとした「OTA KNIT」の企画・販売を行う企業。山鹿雅明社長は2012年に太田市にUターンしたと同時に、デザイナーである妻と共に同社を立ち上げた。「to touch」のアイテムとして扱うニット製品の生産を依頼しようと市内のニット工場を訪ねた矢先、ニット産業の衰退を知った。かつて太田市には、株式会社SUBARUの前身である中島飛行機株式会社の技術者が手紡機を作り、ニット産業の礎を築いた歴史がある。ピーク時の1980年代には200社あったニット工場も、バブル崩壊を機に生産拠点が海外に移り衰退。山鹿社長は、残る8社と共に太田市のニット産業を盛り上げられないか模索した。

▶「OTA KNIT」を立ち上げ、販路開拓に向けた実績作りに着手

当初、山鹿社長はニット工場にファクトリーブランドの立ち上げを提案したが、工場では営業に充てられる人的資源が限られるため、実現は難しかった。そこで、8社が加盟する太田ニット工業協同組合(現在は解散)の了承を得た後、2017年にOTA KNITのブランドを立ち上げ、工場がニットを生産し、同社が企画やマーケティング、営業を担う体制で、認知度向上に取り組んだ。もともと存在した太田ニットというブランドを、今治タオルのようにロゴと組み合わせて商標登録し、リブランドすることで、ニット工場が希望すれば商標を使えるようにした。

販路開拓に当たり、実績作りとして2017年に応募した「平成29年度グッドデザインぐんま」において、同社が企画し、市内の有限会社トネニットが生産した「ファインウールドットマフラー」が優秀賞を受賞。2017年度、2018年度の2度にわたって、太田市が進める「おおたシティプロモーション認定事業」に同社が認定された。さらに、2018年には地元商工会の支援を受け、OTA KNITとしてギフトショーに出展。これを契機として、高崎市出身のギタリスト・布袋寅泰氏とのコラボレーション商品として、ギタリズム柄のマフラーが販売された。

▶次の世代へ地元産業を継承するために

さらに、次世代につなぐための後継者不足も課題となる中、2021年には太田市出身の20代のデザイナー2人がOTA KNITに関心を持ち、新ブランド「Mebuki」が立ち上がった。これは同社が企画、費用を支援し、生産は市内の株式会社イノウエに依頼した上で、若手2人がデザインやマーケティングを担っており、「土に還るニット」と銘打って、クラウドファンディングを実施したところ、目標金額の3倍である305万円を集めた。また、これまで難しかった若年層への認知が進み、大型商業施設や百貨店からの出店依頼や、ラジオ番組出演など、波及効果が大きかった。

市内のニット工場でもファクトリーブランドが立ち上がるなど、OTA KNITという地場ブランドへの関心が少しずつ高まっていることに対応して、地域内の変化が生まれている。「70年に渡り継承されてきたニット産業を、私たちが次の世代に継承するという思いがある。新たに若い世代が加わるなど新生したOTA KNITとして、今後も地元産業の飛躍に向け、取組を続けていきたい。」と山鹿社長は語る。

![市内のニット工場とともに、「OTA KNIT]の認知度向上に取り組む、認定事業にも選ばれた有限会社トネニットのマフラー、ロゴマークと太田ニットを組み合わせて商標登録した](images/j2_2_02.png)

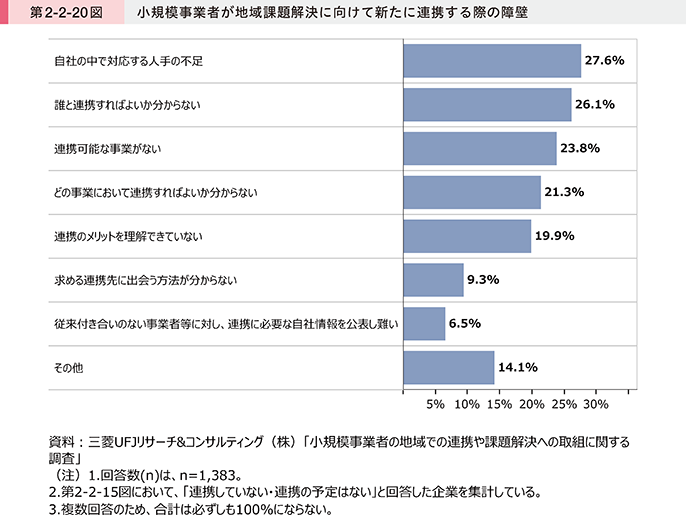

第2-2-20図は、地域課題解決に向けた取組において他者と連携を行っていない小規模事業者に対して、新たに連携を行う際に感じる障壁を確認したものである。「自社の中で対応する人手の不足」や「誰と連携すればよいか分からない」といった課題を抱えていることが見て取れる。

事例2-2-3は、連携を行う事業者の間で連携の目的を共有することで、所在する地域で直面した課題に共に取り組む事例である。

事例2-2-3:石巻うまいもの株式会社

打撃を受けた石巻市の水産関連事業の継続に向けて、同じビジョンを共有しながら連携を進める企業

所在地 宮城県石巻市

従業員数 5名

資本金 450万円

事業内容 小売業

▶東日本大震災で石巻市の水産業が大打撃を受ける

宮城県石巻市の石巻うまいもの株式会社は、水産関連事業をはじめとする地元企業が参画し、「石巻金華ブランド」でお茶漬け、釜めしの素などをシリーズで展開する企業。2011年の東日本大震災により、石巻市の水産業は水揚げ量の大幅な減少など打撃を受けた。地元の水産業の再生に向けて企業の新たな取組が必要となる一方、個々の経営資源には限界があるという思いから、2013年、取引関係や地域のつながりから地元12社が集まり、「石巻うまいもの発信協議会」を設立した。

▶株式会社を設立し、新商品の共同開発を目指す

以降、任意団体として商品開発や、販路拡大に向けたイベント等の企画運営を行い、2016年にアンテナショップ開設に先駆け、石巻うまいもの株式会社を設立した。当時、会社設立に参加したのは10社。ほとんどが水産関連企業だが、石巻港で水揚げされる豊富な魚種を背景に、各社が得意とする商品は異なる。そこで、同社参画企業である山徳平塚水産株式会社の平塚社長と株式会社丸平かつおぶしの阿部社長がリーダーシップを発揮しつつ、それぞれの会社が得意分野を踏まえながら役割分担を行い、お土産として、軽く常温で持ち運べ、日持ちする商品としてお茶漬けの共同開発を目指した。

▶工場・販路の相互活用という連携の強みを最大限に生かした運営で販売を拡大

同社は共同でお茶漬けの開発を始め、2018年に「石巻金華ブランド」として商品化した。同社の共同開発の特徴は、「バーチャル共同工場」だ。企業連携により10社を一つのバーチャルな工場群として見立て、共に商品開発に取り組む。例えば、レトルト加工が必要なお茶漬けを製造する際には、レトルト設備を持つ2社に、その他の企業がその工程を依頼している。このように10社が開発プロセスに関与する仕組みを確立したことによって、企画段階でのアイデアやノウハウの共有や、単独ではできない加工を施した商品の開発が可能となった。さらに、同社では、統一ブランドの商品パッケージの制作やアンテナショップ、ECサイトを通じた小売、百貨店等への卸売を担っている。連携することで、資材や販促ツールの制作費用の効率化も実現した。主力のお茶漬けは、JALの国際線の機内食に採用されるなど知名度を上げ、地元百貨店の贈答用や空港、新幹線駅の土産物、通販により、売上げを拡大している。

会社設立から6年が経過した現在も、各社の経営者が出席する月1回以上の全体会議を実施し、密に連携を取っている。「意思決定者が毎回集まって意見を出し合う。異論があっても多数決は取らず議論を尽くして物事を決める。」と佐藤会長は結束力の高さを説明する。連携の強みを最大限にいかしながら、お茶漬けに続いて釜めしの素、スープカレーなど新たなシリーズを増やし、販売を今後も拡大していく。

2.小規模事業者が他者と連携する際に支援機関が果たす役割など

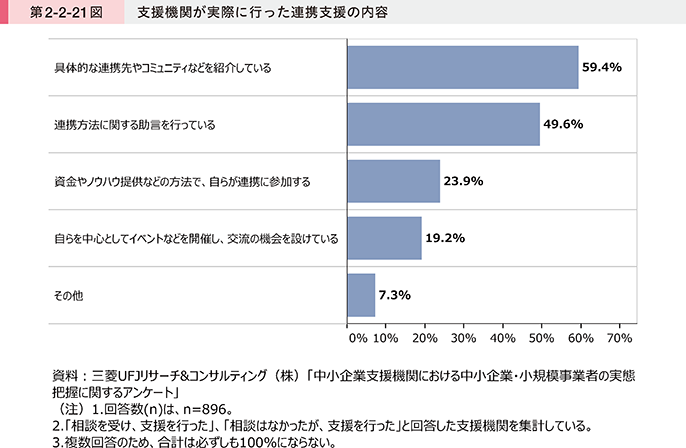

第2-2-21図は、支援機関が小規模事業者に対して行った連携支援の内容を見たものである。小規模事業者が他者との連携を検討する際に、支援機関においては具体的な連携先やコミュニティの紹介、連携方法に関する助言を行う割合が高いことが見て取れる。小規模事業者が地域課題の解決に当たって、他者と共同で対応していく際には、支援機関のネットワークやノウハウを活用していくことが重要と考えられる。

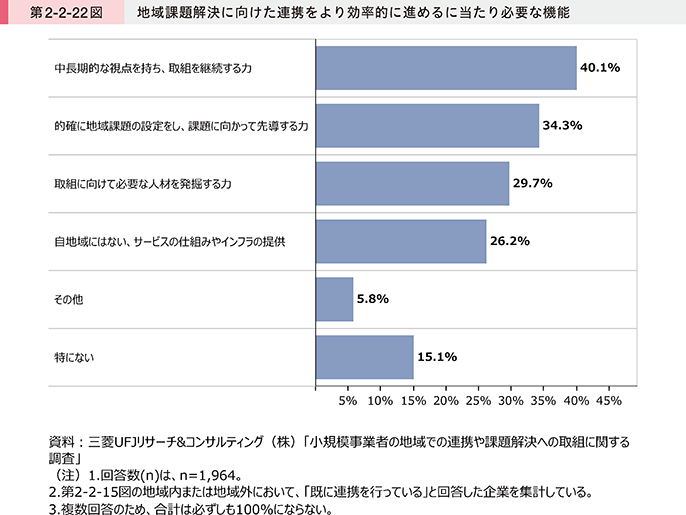

第2-2-22図は、地域課題解決に向けた取組において他者との連携を既に行っている小規模事業者に対し、連携をより効率的に進めるために必要と感じている機能を見たものである。これを見ると、「中長期的な視点を持ち、取組を継続する力」と答えた小規模事業者が約4割と最も多く、次に、「的確に地域課題の設定をし、課題に向かって先導する力」の割合が高い。「自地域にはない、サービスの仕組みやインフラの提供」を挙げる小規模事業者も一定数確認される。

事例2-2-4は、地域課題解決に向けた取組において連携を積極的に行い、自社がその連携を先導している事例である。また、事例2-2-5、事例2-2-6は、自地域にないインフラを提供することで連携をより効率的に進めている事例である。

事例2-2-4:一般社団法人ドット道東

地域の様々なプレイヤーとの連携を先導し、情報発信を通じて道東エリアの活性化を進める法人

所在地 北海道北見市

従業員数 5名

事業内容 広告業

▶地元の情報発信の乏しさを実感

北海道北見市の一般社団法人ドット道東は、道東地域(オホーツク、十勝、釧路、根室)に縁のある事業者、クリエイターと地域の活性化に資するプロジェクトを組成し、自身は広告の制作を中心に行う法人である。同法人の中西拓郎代表理事は、高校卒業後に一度地元の北見市を離れ、同郷の友人と「いつかは地元に戻りたい」という思いを共有しつつも、地元の情報全般を入手できないと感じていた。2012年、情報発信の乏しさに問題意識を持った中西代表は北見市にUターンした後、地元のフリーペーパー制作会社で、取材・執筆・デザインなど、情報発信のノウハウを1年間学んだ。独立後、全国の地域活性化事例に精通したゲストを招きながら、道東地域の魅力を伝えるイベントを複数回開催。2019年5月に、これらの活動を支えた中心メンバー5人が理事となり同法人を設立した。

▶「理想を実現できる道東にする」ことを目指し、様々なプレイヤーと連携

5人は意見交換を重ね、同法人のビジョンを、道東に暮らす人、携わる人自身の理想が実現していくことを意味する「理想を実現できる道東にする」とした。5人のコアメンバーとは別に、過去のプロジェクトを通して、道東に縁のある40人程度のクリエイターが緩やかに結びつき、PR、イベント企画、ブランディング等、様々な需要に対応。クリエイターのスキルだけでなく出身地やキャリア、関心事など様々な要件から、同法人が受注した案件との親和性の高さを見極め、案件を割り当てていく。クライアントである企業とクリエイター、時には自治体や支援機関とも協業しながら、課題解決に取り組んでいる。

▶広大な道東エリアにおいて多様な連携を生みだすことで、インナーブランディングを実現

最初のプロジェクトとして進めた道東アンオフィシャルガイドブック「.doto」は、道東エリアのクリエイターやクラウドファンディングで募った制作支援者など50名以上の関係者で制作し、日本地域コンテンツ大賞地方創生部門最優秀賞を受賞。2020年には、「士幌まちなか見える化プロジェクト」として、町民に愛される道の駅を目指す士幌町の道の駅と、商店街の活性化を目指す士幌町商工会からそれぞれ受けていた依頼をつなげ、実施。第三者として大学生インターンをプロジェクトに投入し、パンフレットの制作をはじめとしたPRを一体で行うことで、関係の薄かった同地域内の2か所の商業エリアの間で客が循環するようなった。また、ここで活用した大学生インターンも同法人の取組の一つである。Uターンや移住を前提に道東と関わるきっかけ作りを目指し、2020年に開始した求人情報メディア「#道東ではたらく」において、地元企業への長期滞在型の実践型インターンシップを実施し、獲得した人材である。このプロジェクトの中では、学生のインターン派遣にとどまらず、社会人を対象に、地元企業とのマッチングを行うほか、自治体による地域おこし協力隊も獲得している。このように、同法人では、道東の様々な関係者を巧みにつなげ、プロジェクトに巻き込むことで、道東地域の活性化に資する価値を生み出し続けている。

今後も、広大な土地に町や人が点在する道東地域において、地域のネットワークや情報を最大限活用し、様々なプロジェクトの伴走支援を行うことで、プロジェクトに関わる人が道東に当事者意識を持てるよう地域のインナーブランディングを実現し、地域の活性化につなげていく。

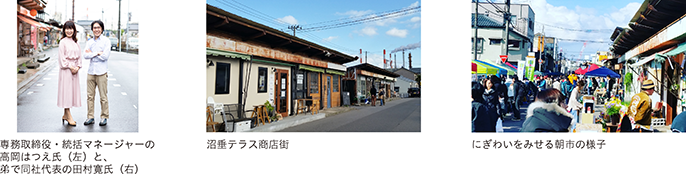

事例2-2-5:株式会社テラスオフィス

長屋型空き店舗の管理・運営を通して、地域のシャッター通りの再生に取り組む企業

所在地 新潟県新潟市

従業員数 4名

資本金 800万円

事業内容 不動産管理業・小売業

▶にぎわっていた市場がシャッター通りに

新潟県新潟市の株式会社テラスオフィスは、沼垂市場通りの活性化を目指し、同地区の長屋型空き店舗を中心に不動産管理を行う企業である。沼垂市場通りは、1960年代以降、青果物や日用品の小売業をはじめとする市(いち)と呼ばれる多くの商店が立ち並び、多くの人々でにぎわっていた。しかし、商店主の高齢化や大型商業施設の建設による郊外化が進展し、商店は次々と閉店。2010年には数店舗を残し「シャッター通り」と化していた。同社専務取締役・統括マネージャーの高岡はつえ氏と、弟で同社代表の田村寛氏は、沼垂市場通りにある大衆割烹店の家に生まれ、活気に満ちた通りの様子を見て育った。割烹店2代目店主となった田村氏は、沼垂市場通りに活気を取り戻さなければ、自店の将来も危ういと考えていた。

▶新店舗開店を契機に長屋の一括買い上げへ

2010年、田村氏は沼垂市場通りの長屋型店舗の一角に、「地域の台所」をコンセプトとした、佐渡ソフトクリームと手作り惣菜を売る「Ruruck Kitchen」を開業。2011年にはカフェ、2012年には陶芸工房を同じ長屋に開業する経営者が現れ、いずれも田村氏が長屋を所有する市場組合との交渉の間に入り、契約までこぎつけた。シャッター通りにおしゃれな3店舗ができたと地元のメディアで紹介され、2013年頃には出店希望の相談が相次いだ。しかし、市場組合の規約等の問題で、4店舗目以降の開業ができなかった。市場組合と話し合いを重ねていく中で、長屋全体を一括で買い上げる案が挙がったことを機に、田村氏は事業計画を作成し、金融機関に融資を打診した。2014年春、田村氏は高岡氏と共に同社を設立し、長屋を一括購入。「ACTIVE再生プロジェクト」を立ち上げ、沼垂市場通り一帯の開発を始めた。プロジェクト以前から営業する店舗とは賃貸借契約を結び直した。新規出店希望者に対しては、共に沼垂市場通りを再生するメンバーを選ぶ視点で面談を行った。事業計画に不安がある者には、商工会議所等で新規創業のノウハウ等の指導を受けるように導きながらテナントを集めた。

▶「ここでしか出会えないモノ・ヒト・空間」をコンセプトに、さらに魅力的な商店街に

2015年春に、沼垂市場通りは「沼垂テラス商店街」として再出発した。ノスタルジックな空間におしゃれな店舗が並ぶ様子がメディアに取り上げられ、観光スポット化した。平均年齢30歳代(当時)の新規開業者たちは、刺激を与え合い、協力しながら商店街を盛り上げている。毎月第1日曜日には、朝市や冬市といったイベントを、商店街の常設店舗以外の外部店舗も巻き込みながら開催している。

現在、長屋型店舗には25店舗程度が入居しているが、それ以外にも周辺地域の空き家、空き店舗にサテライト店を開業させ、沼垂テラス商店街全体で30以上の店舗が営業。「ここでしか出会えないモノ・ヒト・空間」という商店街が掲げるコンセプトがブランド価値を生み、UターンやIターンしての出店者や賃貸関係がなくても商店街に加盟を希望する事業者も現れた。「さらに魅力を増すことで、商店街を発展させ、さらにはこの土地に住みたいと思う人を増やしていきたい。」と高岡氏は語る。

事例2-2-6:株式会社とくし丸

インフラを提供しながら、地域の事業者とともに買い物弱者対策や高齢者の見守りに取り組む企業

所在地 徳島県徳島市

従業員数 33名

資本金 1,000万円

事業内容 小売業

▶母親が買い物弱者であったことを契機に新事業を構想

徳島県徳島市の株式会社とくし丸は、地域スーパーが取り扱う生鮮食品や生活雑貨等の移動販売を行う企業である。人口減少や少子高齢化が進む中、流通機能や公共交通機関の弱体化などを理由に、全国で日常の買い物に困る「買い物弱者」が増加している。徳島の中山間地域に暮らす、住友達也取締役ファウンダーの母親も買い物弱者であったことを契機に、全国各地に同様に買い物に困っている人々がいるのではないかと考え、移動スーパー事業を開始した。

▶販売パートナー、地域スーパー、とくし丸本部の「三方よし」

2012年、住友氏は株式会社とくし丸を設立。とくし丸本部(以下本部)、本部と提携する地域スーパー、地域スーパーが取り扱う商品の移動販売を行う販売パートナーの三者が連携して移動販売を行うモデルを考案した。個人事業主である販売パートナーが冷蔵機能と商品棚を搭載した専用車両で地域スーパーから商品を預かって買い物客宅を巡回して代理販売を行う。生鮮食料品から日用雑貨まで約400品目・約1,200点に及ぶ商品を車両に積載して、移動が困難な高齢者宅まで出向くため、顧客は商品を手に取って選ぶ買い物の楽しさを味わえる。

販売パートナーは頭金100万円で車両をリースすることで開業でき、売上げについては地域スーパーと一定の割合で分け合う。地域スーパーは、本部にロイヤリティーとして車両1台当たり一定の初期費用と月額費用を支払う。本部は車両提供のほか、市場調査や品質管理、販売パートナーの採用面接支援などノウハウの提供により地域スーパーや販売パートナーを支援している。さらに、地域スーパーの商品1点あたりの金額に10円~20円の手数料を上乗せし、販売パートナー、地域スーパー、本部が分け合う仕組みをとっている(地域スーパーによって手数料は異なる)。このように、本部、地域スーパー、販売パートナーの三者が互いに支え合い、利益を分配するビジネスモデルを構築した。

また、連携の枠はその三者を超えて、支援機関や自治体にも広がっている。商工会議所・商工会によるとくし丸の事業紹介や、自治体と商工会議所・商工会の連携による助成を実施する地域も存在する。

▶全国展開を進め、地域に欠かせぬインフラに

徳島で始まった事業も、現在では全国47都道府県を網羅し、車両台数は1,000台に迫るまでに拡大。地域住民同士の関係性が希薄になる中、毎週2回指定コースを巡回するとくし丸は顧客から歓迎されるようになり、地域によってはとくし丸の買い物をきっかけに人々が集まって交流する場を創出している。また、商品販売にとどまらず、お客様からの要望に応じてハガキ投函、電球交換、除雪作業の手伝いなどを販売パートナーの裁量で対応するケースもある。加えて、複数の自治体等と「見守り協定」を結び、高齢者の見守り役としての役割も果たしている。「買い物支援を通じて、見守りをはじめ、特殊詐欺の防止、健康管理など高齢者の他の課題も見えてきた。これらの課題解決に向けて、新たなサービスを提供できるようチャレンジを続けていきたい。」と執行役員の佐藤禎之氏は語る。

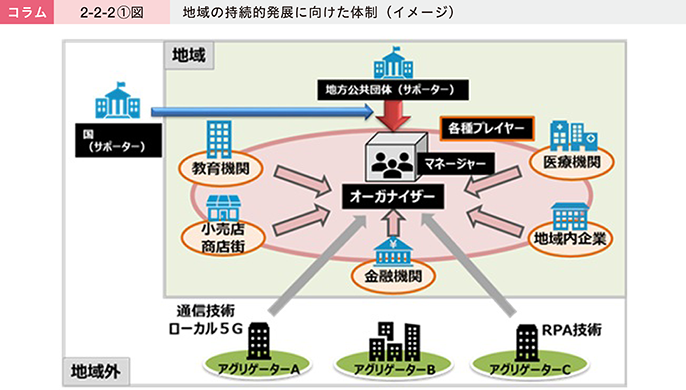

コラム2-2-2:地域の持続的発展に向けて

人口減少・少子高齢化により、地域の市場が縮小する中、小売業、飲食サービス業、理容業など地域住民に必要となる生活必需品や生活関連サービスを提供し、住民の生活を支える機能を果たす役割を担っている事業所も、多くの地域で減少している。こうした状況をそのまま放置すれば、将来的には、多くの地域が住民の生活に必要な機能を十分に提供できなくなることが想定される。

一方で、感染症の流行がもたらしたデジタル・非接触型サービスの普及や地方移住、兼業・副業への関心の高まりは、これまで地域が必要な機能を維持するために直面してきた需要の減少、人材不足といった課題を解決し得る可能性を高めている。例えば、5Gネットワーク等の新技術やシステムを有効に活用することにより、従来はリアルで提供されていた買物や医療サービスもデジタルを組み合わせたハイブリッドでの提供の可能性も出てきており、人口減少下でもサービスを維持できる可能性が高まってきている。

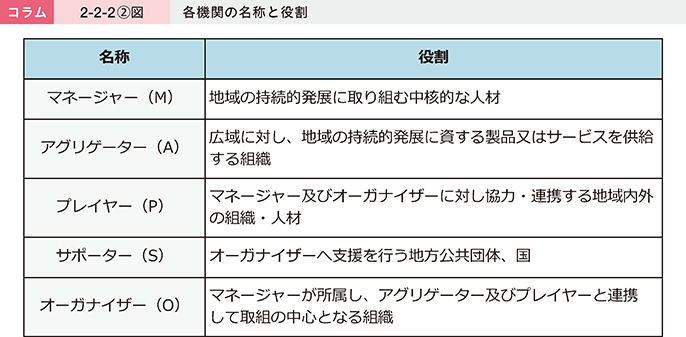

経済産業省では、こうした多岐にわたる地域課題に取り組むための地域で中心的な役割を担う事業者を核とした地域内外の連携体制の構築に関し、「地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会」において、「MAP'S+O」という体制を整理した。

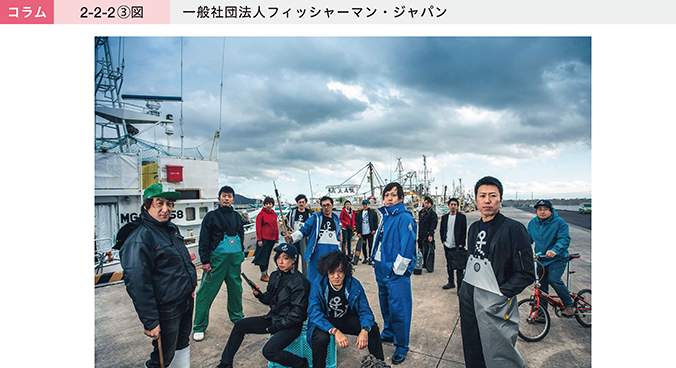

例えば、世界三大漁場の一つである三陸沖を抱え、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻市では、漁業の担い手不足や水産物流通の課題を克服し、漁業を持続可能な産業にしていくため、「三陸の海から水産業における“新3K”(カッコいい、稼げる、革新的)を実行するトップランナーになる」をコンセプトに「一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン」が、オーガナイザー(O)として、地域の漁師、水産加工会社や教育機関といったプレイヤー(P)と連携し、水産業の仕組みを変える取組、漁業の魅力発信、人材育成、東アフリカにおける海産物バリューチェーン構築などにも取り組んでいる。

例えば、水産業の仕組みを変える取組として、生産者直営の飲食店「ふぃっしゃーまん亭」を東北の玄関口である仙台空港にオープンさせ国際認証ASC、MSCを取得したサスティナブルシーフードを提供したり、地元自治体と連携して、未来のフィッシャーマンを育てる『TORITON PROJECT』や、報酬が魚払いのユニークな副業マッチングサービス『GYOSOMON!』を推進するほか、大手アパレルメーカーである(株)アーバンリサーチや漁業ITベンチャーである(株)ライトハウスなど地域外のアグリゲーター(A)とも連携し、漁業の魅力を伝える漁師のかっこいいウェア製作・販売や水産業のDX化を通じた生産性向上を進めている。こうした取組を他地域でも積極的に展開し、地域課題を解決しつつ、100億円の新産業を生み出すため、国、県、市といったサポーター(S)とも連携しながら取り組んでいる。

なお、「MAP'S+O」の体制は、一つの理想的と思われる体制を整理したものであり、各地域それぞれの特性を踏まえた連携体制の構築が重要である。また、地域におけるサービス提供を継続的に実施していくためには、複数の地域の需要を束ねて実施していくといった視点や特定の地域で成功したモデルを他の地域に横展開していくことにより、成功確率を高めていくことが可能になると考えられ、初期の段階から、広域的な展開を実施していく視点が重要となる。

こうした視点に立ち、経済産業省としても、令和2年度より地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業費補助金により、地域における「MAP'S+O」の体制作りや地域における広域的な実証の取組を支援しているところであり、令和4年度も引き続き取り組んでいくこととしている。