本章では、地域の持続的な発展を見据え、小規模事業者が地域課題の解決に取り組む姿を明らかにする。ここでは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が実施した「事業者アンケート調査」1と「支援機関アンケート調査」2の結果を基に、地域課題解決に向けた取組を行う小規模事業者の収益性、他の事業者や支援機関との連携に着目して分析を行う。

1 詳細は第2部第1章第1節を参照。

2 詳細は第2部第1章第2節を参照。

第1節 小規模事業者による地域課題の取組

1.地域の経済圏と小規模事業者

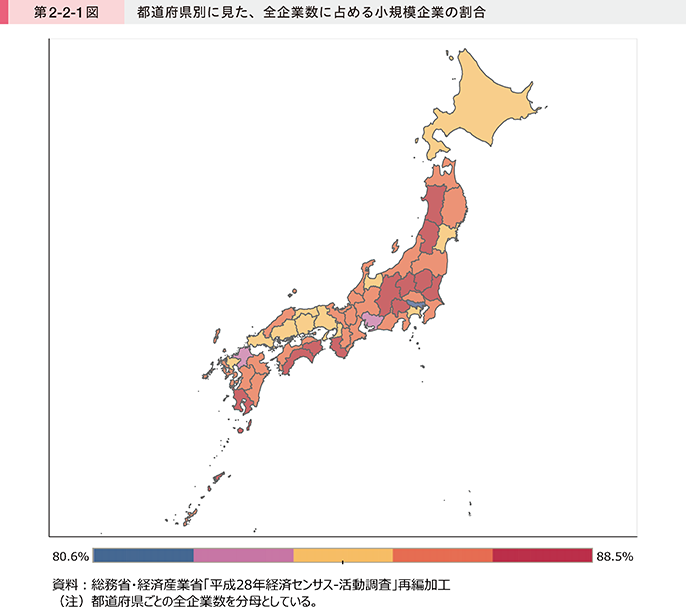

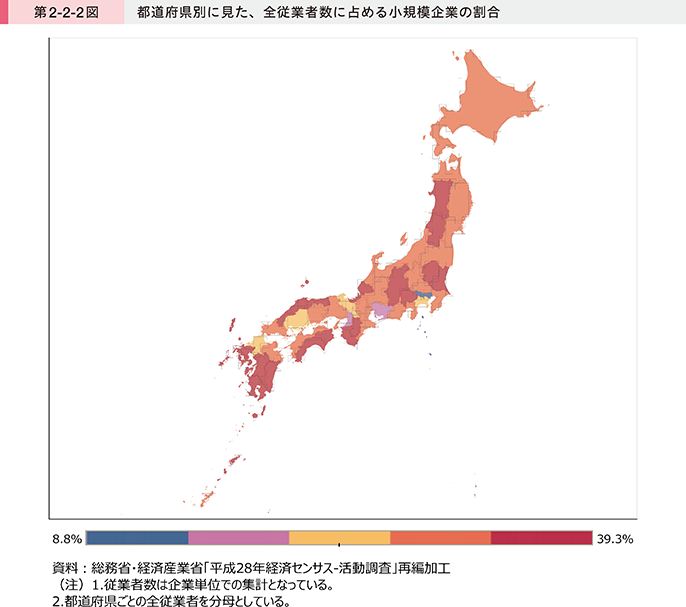

第2-2-1図、第2-2-2図は、都道府県別に、全企業に占める小規模企業数の割合と小規模企業で働く従業者数の割合を見たものである。東京都や大阪府、愛知県といった都市部と東北地方や四国地方等を比較すると、その割合に差があるが、小規模企業は地域経済を支える存在であることがうかがえる。

2.地域課題に対する小規模事業者の認識と取組

本項では、地域課題の解決に向けて小規模事業者が取り組む具体的な取組内容を明らかにするとともに、地域課題解決に向けた取組の自社内における位置付けやその利益状況について取り上げる。

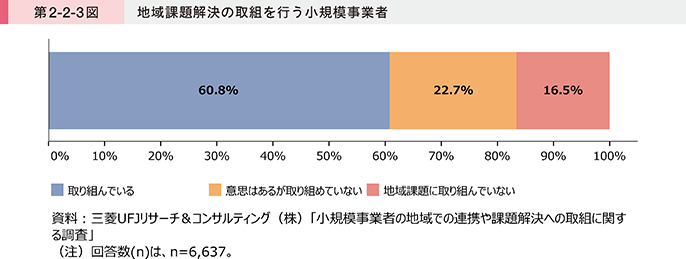

第2-2-3図は、地域課題解決に実際に取り組む小規模事業者の割合を確認したものである。これを見ると、約6割の小規模事業者が実際に地域課題解決に向けた取組を行っていることが分かる3。

3 地域住民に対して、地域の課題解決に向けて中心的な役割を担う存在を確認したアンケートにおいては、地域内の小規模事業者への期待が大きいことが示されている。詳細は2020年版小規模企業白書第2部第1章第2節第1項第2-1-13図を参照されたい。

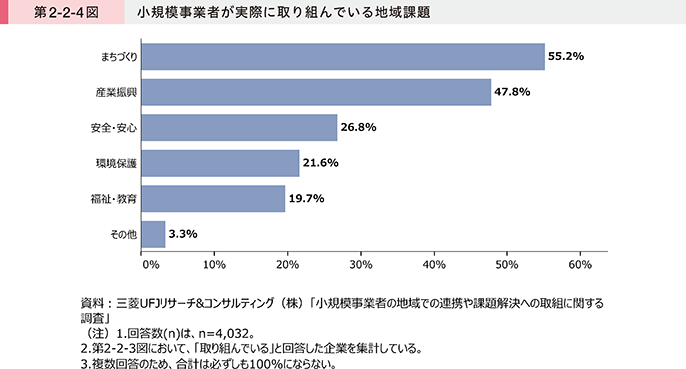

実際に、小規模事業者が地域課題解決に取り組んでいる例として、地域の清掃活動、緑化活動を行う事例や、地域の子供を対象に体験学習を実施する事例、地域の学生のインターンシップ受入れを行う事例4など多数の取組が存在する。ここでは、2020年版小規模企業白書5と総務省作成の自治体CIO育成地域研修教材6で述べられている地域課題を基に整理を行い、地域課題7を「まちづくり」、「産業振興」、「安全・安心」、「環境保護」、「福祉・教育」、「その他」と分類した。

4 大阪府商工会連合会「CSR事例集~地域から信頼される企業をめざして~」

5 2020年版小規模企業白書第2部第1章第2節

6 総務省「自治体CIO育成地域研修教材(平成29年度改訂版)1-4自治体全体の課題及びICTシステムの課題認識」

7 ここでいう「まちづくり」とは、商業機能の低下、交通サービスの拡充、地域の祭り・伝統行事・イベントの開催、空き家・耕作放棄地対策、「産業振興」は、地場産業の振興、地域資源の活用、労働者不足・後継者不足への対応、雇用創出(地元採用・UIJターン受入れ)、「安全・安心」は、防災対策、防犯対策、交通安全、「環境保護」は、自然環境の保全、街の景観保全、廃棄物処理、エネルギー対策、「福祉・教育」は、高齢者支援、障がい者支援、子育て支援、教育支援、リカレント教育、医療・介護サービス支援を指す。

小規模事業者が実際に取り組んでいる地域課題としては、「まちづくり」が約55%と最も高く、次いで「産業振興」が約48%となっている(第2-2-4図)。

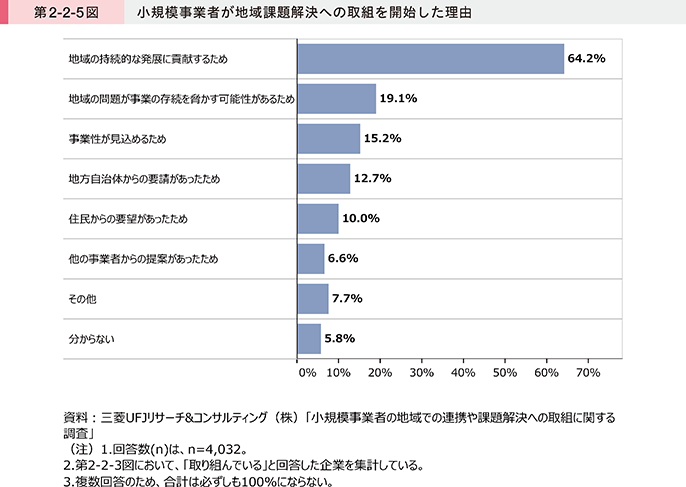

第2-2-5図は、地域課題解決に向けた取組を行っている小規模事業者が取組を始めた理由を示したものであり、「地域の持続的な発展に貢献するため」が最も割合が高く、6割を上回っている。

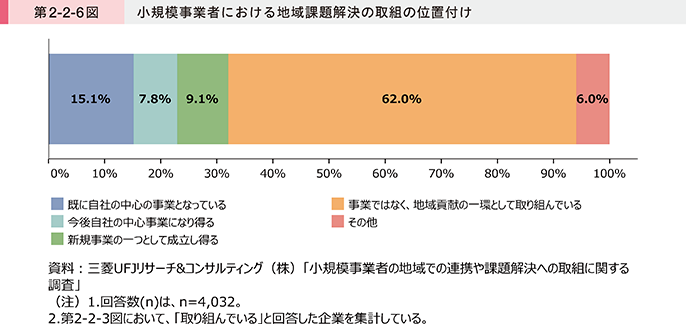

続いて、第2-2-6図は、各小規模事業者が地域課題解決に向けた取組を行うに当たり、その取組が自社内においてどのような位置付けにあるのかを表したものである。これを見ると、「事業ではなく、地域貢献の一環として取り組んでいる」と回答した小規模事業者が約6割と最も多い。前掲の第2-3-5図で示した地域課題解決に向けた取組を開始した理由において、「地域の持続的な発展に貢献するため」が最も多い回答となったことも踏まえると、地域課題解決に向けた取組を事業としてではなく、地域貢献の一環として取り組む傾向にあることが見て取れる。

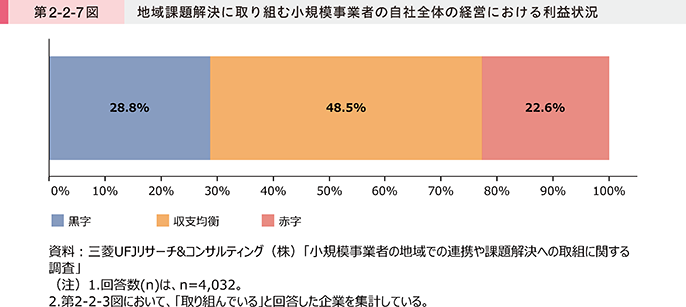

第2-2-7図は、地域課題解決への取組を行う小規模事業者における会社全体の利益状況を示したものである。これを見ると、地域課題解決に取り組む小規模事業者においては、自社の経営が黒字と回答した者は約3割、収支均衡と回答した者は約5割であった。

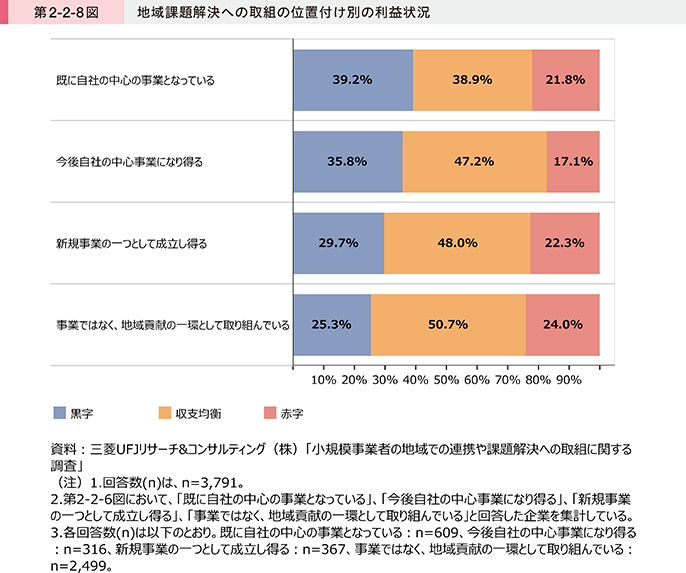

第2-2-8図は、前掲の第2-2-6図と第2-2-7図の結果から、地域課題解決への取組が小規模事業者にとって自社の中心の事業となっているのか、事業ではなく地域貢献の一環として実施しているかなど、その位置付け別に自社の利益状況を見たものである。これを見ると、地域課題解決への取組を事業として捉えている小規模事業者8においては、他者に比べ黒字と回答した割合が高い。

8 ここでいう地域課題解決への取組を事業として捉えている小規模事業者とは、「既に自社の中心の事業となっている」、「今後自社の中心事業になり得る」、「新規事業の一つとして成立し得る」と回答した小規模事業者をいう。

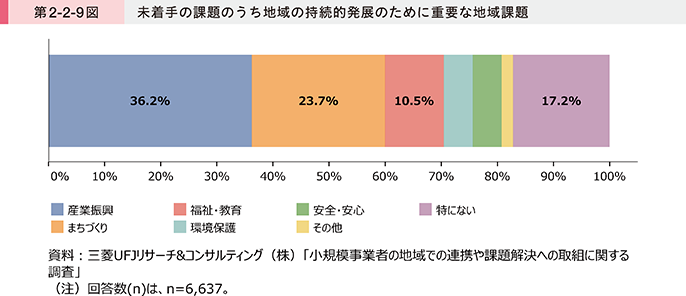

第2-2-9図は、現在未着手の地域課題のうち、今後の地域の持続的発展のために小規模事業者が重要と考える地域課題を確認したものである。現在未着手の課題のうち、解決すべき地域課題が存在すると回答した小規模事業者は8割以上であり、中でも「産業振興」と回答した割合が最も高い。

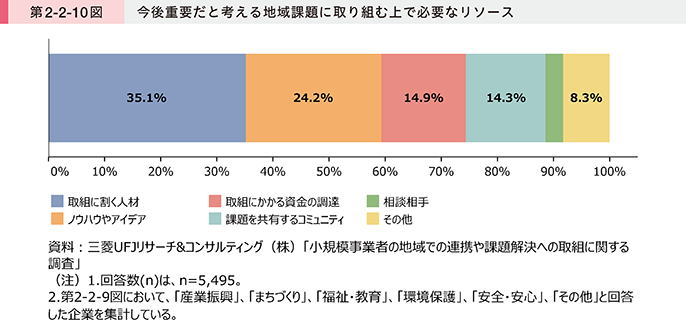

第2-2-10図は、前掲の第2-2-9図で確認した未着手ではあるが今後重要だと考える地域課題に新たに取り組む際、小規模事業者が不足していると感じるリソースについて示したものである。これを見ると、その地域課題解決の取組に割く人材が不足していると感じる小規模事業者が最も多い。

3.支援機関から見た地域課題と小規模事業者

本項では、地域の小規模事業者と関わりの深い支援機関が地域の抱える課題に対して行っている取組を明らかにする。

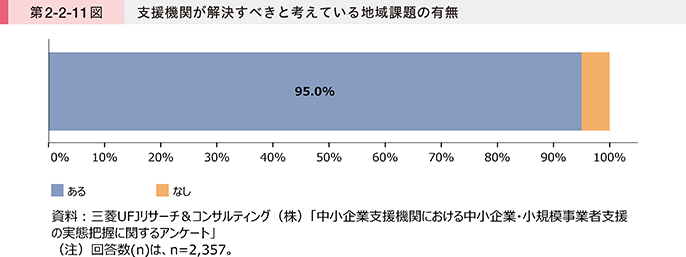

第2-2-11図は、各支援機関が所在する地域において、解決すべきと考えている地域課題の有無を示したものである。「ある」と答えた支援機関は95%に上り、多くの支援機関が地域に対して何らかの課題を認識しているといえる。

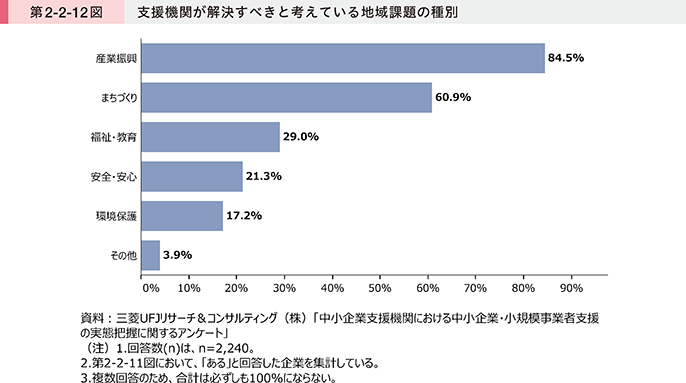

第2-2-12図では、解決すべき地域課題があると回答した支援機関が認識している課題の種別を確認した。これを見ると、8割以上の支援機関が解決すべき地域課題として「産業振興」と回答している。第2項の第2-2-9図の結果と照らすと、小規模事業者、支援機関ともに、今後、地域において重要な課題は「産業振興」と回答した割合が最も高く、両者の間で同様の認識がされていることが分かった。

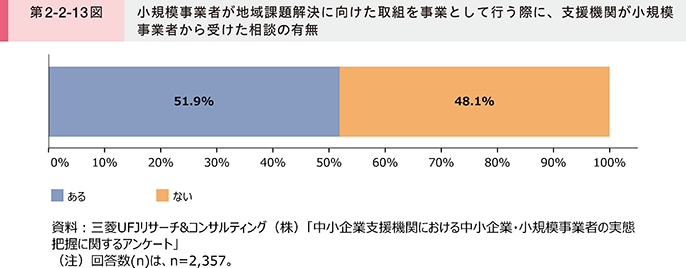

第2-2-13図は、小規模事業者が地域課題解決に向けた取組を事業として行う際に、支援機関が小規模事業者から受けた相談の有無について確認したものである。地域の抱える課題を認識している支援機関が多数存在する一方で、実際に小規模事業者から相談を受けたことのある支援機関は約5割程度であることが見て取れる。

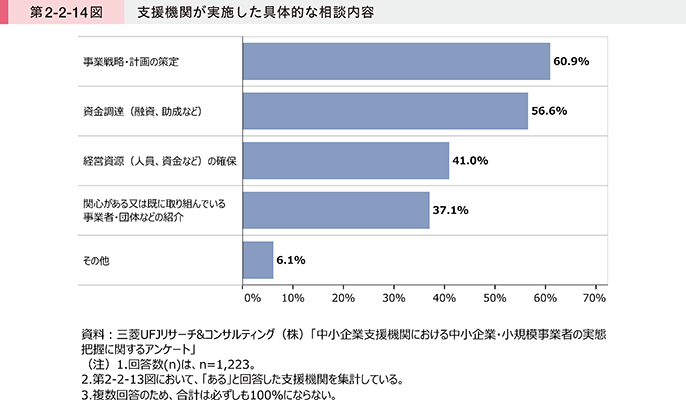

第2-2-14図は、前掲の第2-2-13図において、小規模事業者から相談を受けたことがある支援機関に対し、応じた相談の内容について尋ねたものである。支援機関は、事業戦略・計画の策定や、資金調達(融資、助成など)に関する内容の相談を受けている割合が高い。

事例2-2-1は、地域課題解決に向けた取組を自社の中心事業に位置付け、収益を上げている企業の事例である。

事例2-2-1:株式会社ソマノベース

土砂災害リスクの低い山づくりという地域課題に向けた取組を収益性も確保しながら事業として進める企業

所在地 和歌山県田辺市

従業員数 0名

資本金 100万円

事業内容 山林活用支援

▶山林の管理放棄により土砂災害のリスクが高まっている

和歌山県田辺市の株式会社ソマノベースは、「土砂災害の人的被害ゼロ」をミッションに掲げ、山林活用支援事業などを展開するソーシャルベンチャーである。2021年に25歳の若さで同社を立ち上げた奥川季花社長は、2011年、台風12号の集中豪雨による紀伊半島大水害で被災したことを機に、土砂災害のリスク低減により地域に貢献したいと考えるようになった。大学時代にはソーシャルマーケティングを学ぶ傍ら、各地の林業家を訪問。国産材の価格低下で管理が放棄される山が増え、土砂災害のリスクを高める原因になっているとの現実を再認識した。

▶循環型の観葉植物栽培キット「MODRINAE」を開発

起業準備を進める中で、国産材の価格下落は一事業者だけでは解決が難しい問題であるという現実に直面し、林業界が抱える様々な課題を集約するウェブプラットフォームの構築を目指した。35歳以下の起業家を支援するプロジェクト「100BANCH」に参加し、そこで知り合ったウェブデザイナーやクリエイターと協力して、各地の林業事業体のホームページ制作やSNS運用代行などを請け負うようになった。ソマノベースの屋号で活動する一方、林業界の内実を深く知るため、和歌山県田辺市の林業事業体「株式会社中川」に広報担当として就職した。

2021年に田辺市に完全に移住すると、中川に勤務する傍らソマノベースを法人化。そして新事業として始めたのが循環型の観葉植物栽培キット「MODRINAE」(モドリナエ)の販売である。これは、購入者に植林用の広葉樹「ウバメガシ」のドングリを苗木になるまで育ててもらい、2年後に皆伐地に植林するという商品である。植林が災害リスク低減に貢献するだけでなく、購入者が森林に関心を持つきっかけにもなる。さらに、苗木を2年間育てた購入者が、植林地域で育った木材を使ったオリジナル製品を購入できる準備を進めており、地元の木材加工業者の収益アップも期待できる。奥川社長はテストマーケティングを兼ねた資金集めとしてクラウドファンディングを活用したところ、目標金額100万円に対して約1か月半で135人の支援者から約140万円が集まった。

▶より広範囲での事業展開も視野に

「MODRINAE」のメディア露出後、企業からの問合せの急増を契機に、企業向けに複数の栽培キットをセットにした商品の開発を構想。この構想に対しては、「SDGsへの理解を深めるために新人社員を植林活動に参加させたい」、「持続可能性のある製品開発のヒントになる」との声も多く、大企業からも問合せがあった。また、障害者の自立支援に役立てようと、地元の障害者施設に苗木の育成・管理を委託する話も進めている。各地の林業事業体とも連携して、田辺市以外の山に植林することも計画中であり、自治体からの相談も増加。例えば、高知県高知市では、鏡川流域の環境改善に取り組んでおり、そのプロジェクトのメンターとして奥川社長は参加した。

防災と林業に関わる様々な研究成果や知見が現場に届いていないことが問題だと考える奥川社長は、林業家とともに適切な山の整備のアドバイスを行うような組織構築も構想中。そのために、「MODRINAE」事業を通して、業界内におけるヒト・モノ・カネといった体制整備も進める。「地域の人々が自分たちの山を継続的に守っていくためのお手伝いをしたい。50年、100年先を見据えた事業を展開していく。」と奥川社長は語る。

コラム2-2-1:社会課題解決と経済成長の両立を目指すゼブラ企業への注目

近年、日本でもゼブラ企業という概念が着目されつつある。

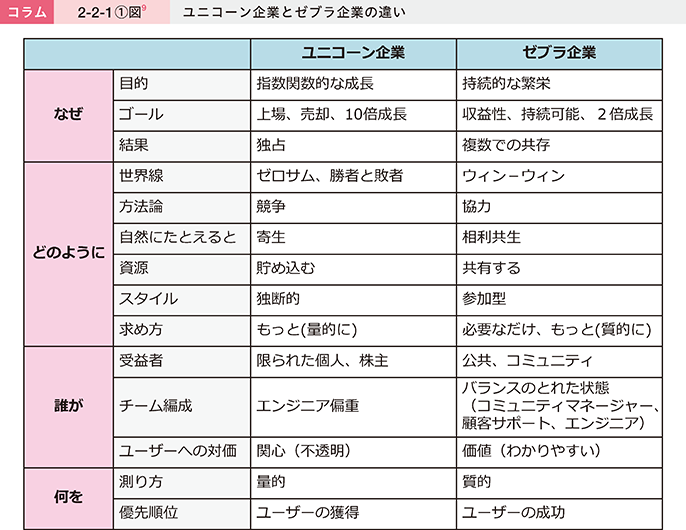

ゼブラ企業は、2016年に、4人のアメリカ人女性起業家が提案した概念で、利益と時価総額を重視するユニコーン企業と対比させて、社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業を白黒模様、群れで行動するゼブラ(シマウマ)に例え、命名された。

ユニコーン企業が利益の最大化、急成長を志向する一方、ゼブラ企業は、社会課題解決と経済成長の両立を目指し、持続的な繁栄を目指す。また、競争による勝者を目指すユニコーン企業に対し、ゼブラ企業は協力によりwin-winの関係をめざし、公共機関やコミュニティなども含めた関係者が利益を享受できることを目指す。

彼女らは、この概念を普及していくため、2017年にZebras Unite(ZU)を設立。アメリカ、ドイツ、イギリス、シンガポール、オーストラリアなど世界中でZUの支部が設立され、そのコミュニティは2022年現在、20,000名以上に拡大している。日本においても2019年にTokyo Zebras Uniteが発足し、ゼブラ企業の啓もう活動を進めている。

9 Zebras Unite 資料より、中小企業庁が翻訳、作成。

国内でゼブラ企業を支援する動きも広がっている。Tokyo Zebras Uniteを運営し、ゼブラ企業の啓もうと浸透を行ってきた3名が、2021年に(株)Zebras and Company(以下、Z&C社)を設立。ファンド形式ではなく直接投資の形で投資を行うことにより、エグジットの期限を設けない投資を行い、既存の投資手法で対象にならなかった企業の支援を行っている。

また、Z&C社は、自社で投資するのみならず、社会的インパクトと成長を両立するための「思いあるファイナンスプラン」をデザインするFinance For Purpose(F4P)事業を行ってゼブラ企業の資金調達を支援したり、エグジットを前提としない新たな投資スキームを「LIFE type1」と命名し、投資契約のプロトタイプを公開して新たな投資手法の普及に努め、ゼブラ企業への投資家・支援者を広げる育成活動を実施したりするなど、ゼブラ企業を支援するエコシステム作りを進めている。

地域に根ざすゼブラ企業の一例としては、例えば、島根県大田市大森町を拠点とする(株)石見銀山 群言堂グループのグループ会社(株)石見銀山生活観光研究所が挙げられる。

石見銀山を中心とした大森町は銀山の都市として栄えながらも銀の枯渇により鉱山が閉鎖されて住民人口が減少し、その後、世界文化遺産として登録されたことで過剰な観光客が来訪するオーバーツーリズムを経験した後に観光客が大幅に減少するなど、繁栄と衰退を繰り返してきた地域であった。

観光客を増やし続けなければ町の経済が成り立たないモデルでは、住民の暮らしやすさを損ね、地域の魅力が埋もれてしまうリスクがあり、単純に観光客の数を増やすのではない、地域内の収益を高める取組が必要とされていた。

同社はこれまで企業や個人事業者が個別で収益を上げていたモデルを、みんなで一緒に商品開発やサービス提供をすることで、利益を分配できる事業モデルに変える構想を検討している。具体的には、町を観光するフリーパスを導入し、施設への入館や、交通のレンタサイクル・バスの利用をワンチケットで可能にする仕組みなど、地域一体型経営というコンセプトで地域経済全体に裨益するビジネスを作ることを目指している。また、設立母体となったライフスタイルブランド「群言堂」とも連携して大森町の生活文化と全国の消費者との接点を増やすとともに、投資家の協力を得てハードとソフトの両面に投資を行い、未来の子供達が誇れる魅力あるまちづくりを目指している。

このように、日本国内でも、持続可能な地域づくりや社会課題解決を目的としながら事業成長と両立させているゼブラ企業が存在し、そうしたゼブラ企業への支援が広がりつつある。今後、社会的インパクトの重視、より長期目線での投資・経営姿勢が広がっていくことで、小規模事業者・中小企業の金融手法の多様化等により、持続可能な地域社会の実現につながっていくことが期待されている。