第3節 支援機関の活用

第1節、第2節において、事業見直しを実施する際に支援機関を活用することの重要性について指摘した。

本節では、支援機関アンケート調査の結果を基に、事業見直しの実施における支援機関の活用状況や支援機関から見た小規模事業者の支援について分析する。

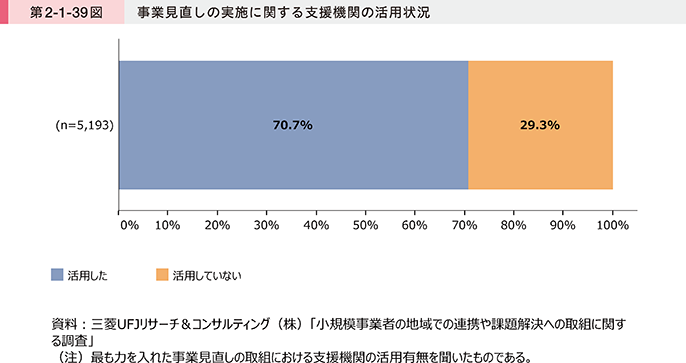

第2-1-39図は、事業見直しの実施における支援機関の活用状況を確認したものである。これを見ると、事業見直しを実施した小規模事業者のうち、約7割が支援機関を活用していることが分かる。

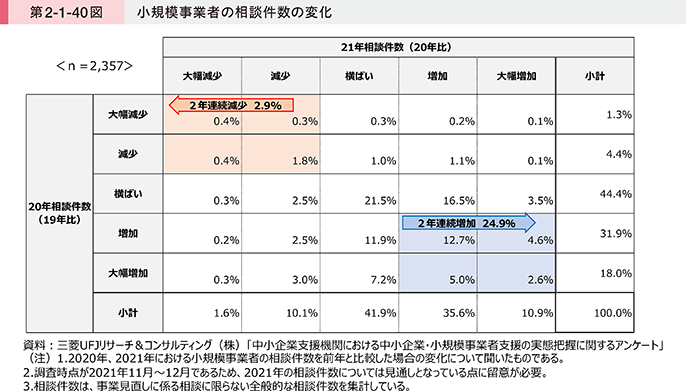

第2-1-40図は、小規模事業者による相談実態を確認するため、支援機関に対して2020年と2021年の各年における小規模事業者からの相談件数について、前年と比較した相談件数の増減を確認したものである。これを見ると、約4分の1の支援機関が2年連続で小規模事業者からの相談件数が増加したと回答している一方で、2年連続で減少したと回答した支援機関は2.9%にとどまっており、感染症流行以降の小規模事業者からの相談ニーズが増加してきていることが分かる。

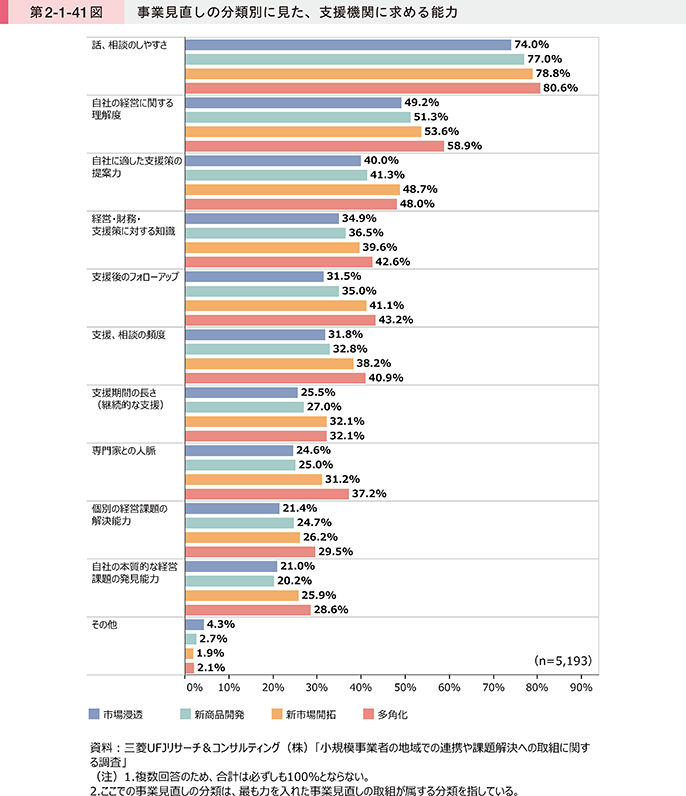

第2-1-41図は、最も力を入れて取り組んだ事業見直しの分類別に、小規模事業者が支援機関に求める能力を示したものである。これを見ると、どの分類においても「話、相談のしやすさ」と回答した小規模事業者が7割以上と最も高いことが分かる。また、全体的な傾向として、「市場浸透」や「新商品開発」に比べ、「新市場開拓」や「多角化」に取り組む小規模事業者では、支援機関に対し、各能力を求める回答割合が高くなっていることが確認できる。小規模事業者にとって、新たな市場や販路の開拓の際に、第三者の力をより多く必要としている傾向があることがうかがえる。

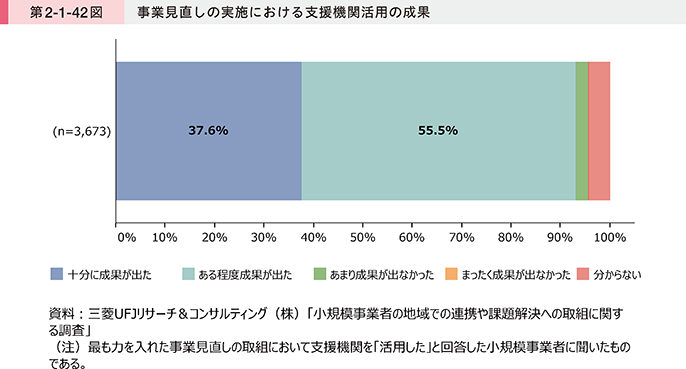

第2-1-42図は、事業見直しの実施における支援機関活用の成果を確認したものである。これを見ると、約9割の小規模事業者が一定の成果を感じていることが分かる。

第1節及び第2節において、事業見直し実施の際に支援機関を活用することで今後の売上げへの期待感につながっていることを確認しており、こうした点を含めて支援機関を活用することの重要性がうかがえる。

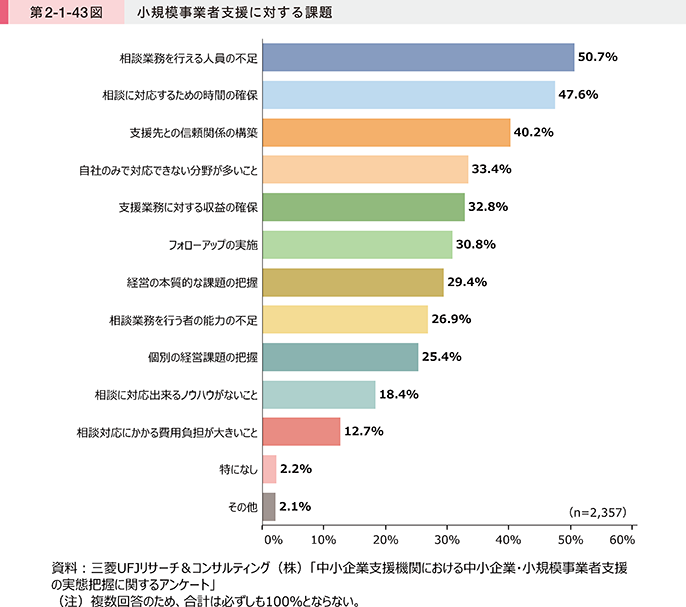

第2-1-43図は、支援機関における小規模事業者への支援に対する課題を確認したものである。これを見ると、「相談業務を行える人員の不足」と回答した支援機関が50.7%と最も高い。次いで、「相談に対応するための時間の確保」が47.6%、「支援先との信頼関係の構築」が40.2%と続いている。第2-1-40図で確認したとおり、感染症流行以降の小規模事業者からの相談ニーズが増加してきており、小規模事業者への支援に対する人員や時間の確保に課題を抱える支援機関が一定数存在していることが考えられる。

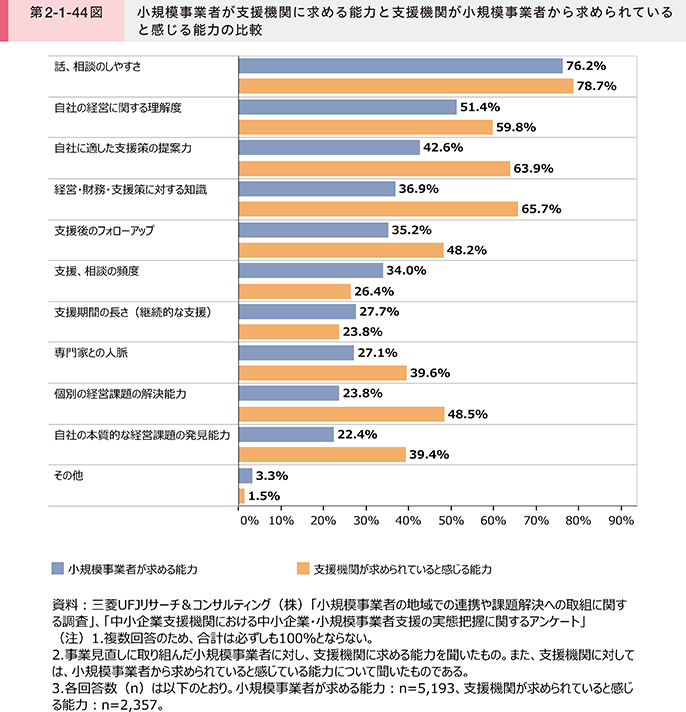

最後に、小規模事業者が支援機関に求める能力と支援機関が小規模事業者から求められていると感じる能力の違いについて確認する(第2-1-44図)。これを見ると、「経営・財務・支援策に対する知識」、「自社に適した支援策の提案力」、「個別の経営課題の解決能力」は支援機関において回答率が高いものの、小規模事業者の回答率とのギャップが大きく、具体的な解決策の引き出しに対する双方の重要度の違いが確認できる。一方で、「話、相談のしやすさ」は、小規模事業者・支援機関ともに回答率が最も高く、小規模事業者の現状や抱える悩みに傾聴する能力を重視している点は、双方ともに共通していることがうかがえる。

以上、事業見直しの実施における支援機関の活用状況や支援機関から見た小規模事業者支援における課題について見てきた。

事例2-1-7は、対話と傾聴を重視した経営支援の実践に取り組む商工会議所の事例である。また、事例2-1-8は、感染症下で新たなチャレンジを行う小規模事業者に対して、事業計画書の作成支援などを通じて寄り添いながら支援を行う商工会の事例である。

事例2-1-7:川越商工会議所

対話と傾聴を重視した事業者への支援の実践に取り組む商工会議所

所在地 埼玉県川越市

▶若手の経営指導員がスキル不足を痛感していた

埼玉県川越市の川越商工会議所(会員数4,105事業所、2022年3月25日現在)は、対話と傾聴を重視した事業者への支援の実践を進めている。2014年に小規模基本法の制定や小規模支援法が一部改正され「経営発達支援事業」が追加されるなど、商工会議所に求められる役割が増加した中で、同所では比較的年齢の若い経営指導員が多く、経営支援の経験も浅かったことから、知識やノウハウの底上げが急務であった。2015年に支所を設置し、当時30代だった2名の経営指導員が常駐した際にも、事業者の表面上の課題の発見や解決策の支援などには対応できたものの、事業者が抱える課題の本質には完全にたどり着けておらず、支援機関としての質の向上に壁を感じるようになる。次第に、同所の中で他所での優れた支援方法を学びたいという機運が高まっていった。

▶最前線で活躍する経営指導員から学び、対話と傾聴を重視した支援の実践を積む

2016年、他所で行われた研修会にて、秩父商工会議所の経営指導員で中小企業診断士の黒澤元国氏9が講師を務めることを知り、同氏が豊富な支援実績を持ち、全国各地で経営支援人材の育成にも取り組んでいたことから、同所からも参加した。以後も黒澤氏が登壇する機会には積極的に参加した。黒澤氏からは、経営診断に必要な分析手法、支援機関・金融機関・専門家等との連携による支援など幅広く経営指導員としてのスキルを学んだが、とりわけ意義深く感じたのが「事業者の悩みに向き合う姿勢」と「対話と傾聴の重視」だ。2021年からは、黒澤氏が埼玉県商工会議所連合会の設けた広域指導員となったことを受け、支援先に同行してもらうなど、更に積極的に学びの場を設けた。黒澤氏の指導の下、対話と傾聴を重視した支援を取り入れるようになると、事業者の何気ない一言の中に重要な要素が隠れていることを実感するようになった。また、今までは事業者からの相談時に問合わせがあった内容に対して答えていくという受け身の姿勢だったが、事業者の話をしっかりと聞き、広い視点で捉えられるようになったことで、事業者の本質的な課題が何なのか、様々な解決策の可能性を事業者と共に考えることを実践するようになった。その結果、経営者自身に本質的な課題に気づいてもらうことの重要性が体感でき、経営指導員が積極的に事業者の悩みに向き合えるようになった。

9 経営改善普及事業発足60周年経済産業大臣表彰優良経営指導員(特別枠)受賞(2021年3月)、中小企業庁「伴走支援の在り方検討会」委員

▶相談件数が増加するとともに、組織力の強化にもつながる

対話と傾聴を重視した支援を実践するようになると、事業者からの相談件数も増加した。経営支援を受けた事業者の満足度が高まったことにより、事業者が他の事業者に同所を紹介してくれることが増え、また、連携した専門家や金融機関が同所を推薦してくれるようになったことが件数増加の要因だ。さらに、以前は1案件につき担当者が一人で対応するのみだったが、他の経営指導員やそれ以外の職員も積極的に関わって最善の対策を考える関係性ができた。また、一部の経営指導員は自己啓発に努めるようになるなど、組織力の強化にもつながっている。今後は、支援の成功事例を所内で共有して横展開を図り、更なる経験値の向上を図っていく考えだ。「現在は、まだ対話と傾聴を重視した支援を実践しようと努力しているフェーズ。一部の経営指導員が実践している“かかりつけ医”のような伴走型支援を全経営指導員が実践できるように、今後も経験値を積み上げていきたい。」と竹澤穣治専務理事は語る。

事例2-1-8:大野町商工会

事業計画書の作成支援を通じて、アフターコロナにチャレンジする小規模事業者を支援する商工会

所在地 岐阜県大野町

▶アフターコロナに向けて意欲的に取り組む小規模事業者への支援に注力

岐阜県大野町の大野町商工会(会員数495事業所、2022年2月末現在)は、事業計画書の作成支援などを通じて、小規模事業者に寄り添いながら支援を実施している。岐阜県では令和3年度、感染症の影響による経営上の困難を乗り越え、事業転換などアフターコロナに向けて意欲的に取り組む小規模事業者を支援する「アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金」が実施された。この補助金では、商工会・商工会議所の支援担当者が申請の際の事業計画書及び補助事業計画書の策定から実績報告書の取りまとめまで、トータルで支援することも実施している。同商工会では、町内の多くの小規模事業者が感染症流行の影響によって売上げが減少傾向にあったことから、同補助金を活用しながら新たな取組にチャレンジする小規模事業者への支援に注力した。

▶事業計画書の策定に寄り添い、補助金採択後までトータルサポート

同補助金では、申請の際に事業計画書を作成することが要件となっているが、小規模事業者は事業計画書を作成したことがなく、自社の経営分析も実施したことがないケースが多い。そこで同商工会は、国の伴走型小規模事業者支援推進事業を活用して定期的に経営計画の個別相談会を開催し、事業者と同商工会の経営指導員、中小企業診断士の三者によって話合いができる機会を設けた。相談会では、事業計画書を初めて作成する小規模事業者の心理的ハードルを下げるため、相談しやすい雰囲気作りを心掛けながら、SWOT分析(市場機会や事業課題を発見する目的で、自社の強み・弱み・機会・脅威の四つを洗い出す分析)や決算分析のほか、経営方針などについてのヒアリングを実施。事業者にとっては自社を見つめ直す機会になるとともに、自社の立ち位置や今後進むべき方向性が徐々に見えてくる。さらに、事業者には個別相談会に複数回参加してもらうことで、潜在する課題の洗い出しを行い、今後の取組の方向性も明確化された上で事業計画書が作成でき、円滑な事業実施にもつなげている。また、同商工会では補助金採択後のサポートも重視。事業実施中も事業者と常に連絡を取り合い、事業の進捗に悩む事業者には再度の個別相談会への参加を勧めるなど、事業完了まで事業者に寄り添いながら支援を実施している。

▶補助金の採択件数は県内トップに

一連の取組により、大野町における同補助金の採択件数は17件(申請数17件)となり、県下でトップの採択件数を記録した。同商工会の支援を受けて同補助金を活用した事例として、大野町内の墓石店がある。ネット販売による墓石の価格競争や墓じまいの動きも広がる中で売上減少に悩んでいた同店は、同商工会のサポートの下で事業計画書を作成し、墓石の販売促進という面では厳しい環境にあると分析。補助金を活用してミニショベルカーを購入し、墓じまいを受注できる体制を整えたことで、新規顧客の獲得に成功している。同商工会では、今後も個別相談会を継続して実施し、アフターコロナに向けて意欲的に取り組む事業者に寄り添いながら支援していく予定としている。「こうした補助金を活用して事業経営の向上に取り組んでいる事例などを周知しながら横展開を図っていき、多くの事業者への支援を充実させていきたい。」と豊吉巧巳経営指導員は語る。