第2節 持続的な成長を見据えた中長期的な事業見直し

前節では、感染症による小規模事業者への売上高の影響を明らかにするとともに、売上減少を契機として実施した事業見直しの取組状況について確認した。

本節では、「事業者アンケート調査」と三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が「令和3年度中小企業実態調査委託費(小規模事業者の経営環境変化に伴う地域での連携や課題解決への取組に関する調査研究)」において実施した支援機関を対象としたアンケート調査5(以下、「支援機関アンケート調査」という。)の結果を基に、今後の市場動向を見据え、中長期的な視点で持続的な成長を目指す小規模事業者の事業見直しの取組を確認し、さらに他の事業者と共同で新商品開発や販路開拓に取り組む事業者間連携について分析する。

5 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「中小企業支援機関における中小企業・小規模事業者支援の実態把握に関するアンケート」

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が、2021年11月~12月に経営革新等支援機関を対象に実施したWebアンケート調査(有効回答数:2,357件)。

本アンケートの回答数内訳については、以下のとおり。

商工会・商工会議所:n=1,112、金融機関:n=239、中小企業診断士:n=162、税理士・公認会計士:n=737、その他支援事業者:n=107。

なお、本節においては以降、特に言及しない限りは「売上げの減少以外で事業見直しに取り組んだ小規模事業者」6について取り上げるものとする。

6 ここでは、事業見直しに取り組んだ理由に「売上げの減少」と回答していない小規模事業者を「売上げの減少以外で事業見直しに取り組んだ小規模事業者」としている。

1.中長期的な視点で持続的成長を目指す事業見直しの取組

〔1〕売上減少以外を契機として実施する事業見直しの取組

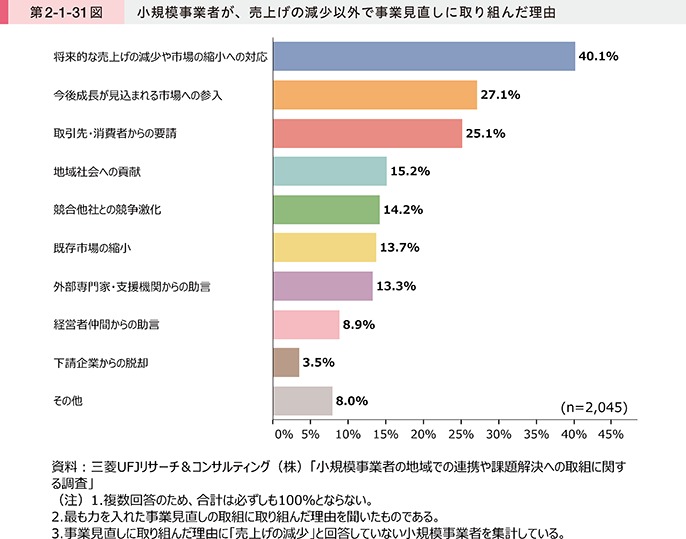

第2-1-31図は、小規模事業者が、売上げの減少以外を契機として事業見直しに取り組んだ理由を確認したものである。これを見ると、「将来的な売上げの減少や市場の縮小への対応」が40.1%と最も高く、「今後成長が見込まれる市場への参入」が27.1%と続いている。将来を見据えて事業見直しに取り組む小規模事業者が一定数存在していることが分かる。

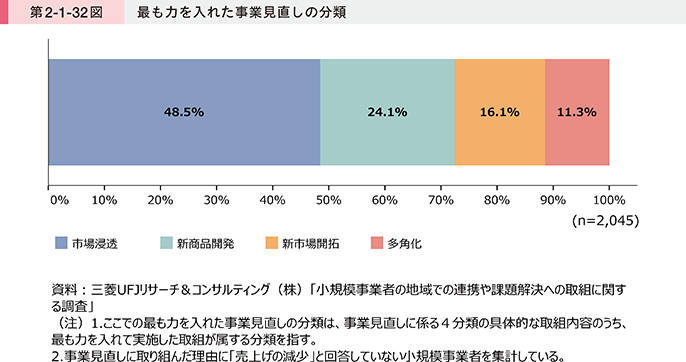

第2-1-32図は、事業見直しの4分類のうち、最も力を入れた事業見直しの分類について確認したものである。これを見ると、「市場浸透」が48.5%と最も高く、既存の市場と既存の製品等の下で消費者や取引先の購買力を高める取組を行ったことが見て取れる。また、約3割が「新市場開拓」または「多角化」に最も力を入れて取り組んでおり、新たな市場の開拓を行った小規模事業者も一定数存在することが分かる。

〔2〕事業者間連携

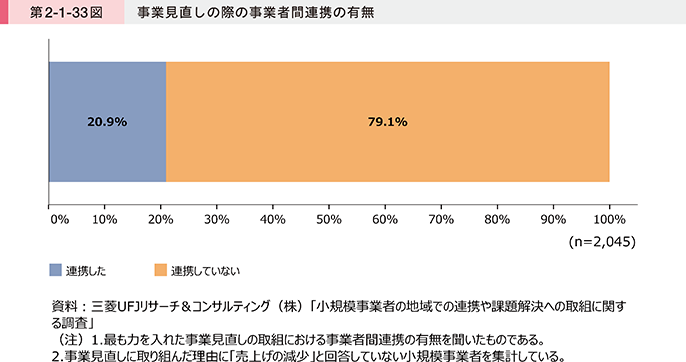

第2-1-33図は、事業見直し時における事業者間連携7の有無について確認したものである。これを見ると、約2割の小規模事業者が事業者間連携を行ったことが分かる。

7 ここでの事業者間連携とは、事業見直しの実施に当たり、自社以外の企業や事業者と協力して新商品・サービス等の開発やプロモーション活動、テイクアウトの提供、ECサイトの展開等を実施することを指す。

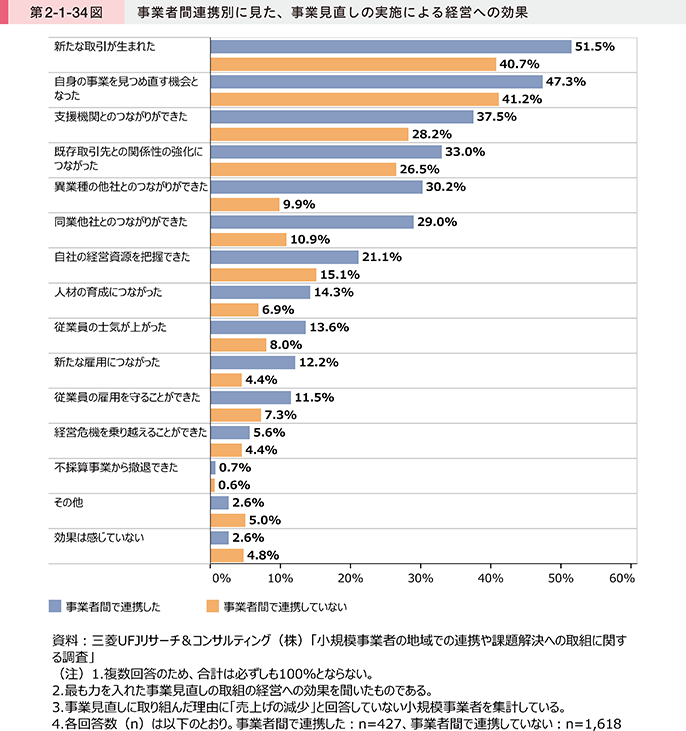

第2-1-34図は、事業者間連携の有無別に、事業見直しの実施による経営への効果を確認したものである。これを見ると、事業者間連携を行った小規模事業者の方が、事業者間連携を行っていない小規模事業者に比べ、多くの項目で回答割合が高くなっていることが分かる。また、「支援機関とのつながりができた」、「異業種の他社とのつながりができた」、「同業他社とのつながりができた」といった事業者間連携による他者とのつながりだけでなく、「新たな取引が生まれた」、「自社の経営資源を把握できた」などの項目においても、事業者間連携の有無による効果の差が大きいことが見て取れる。

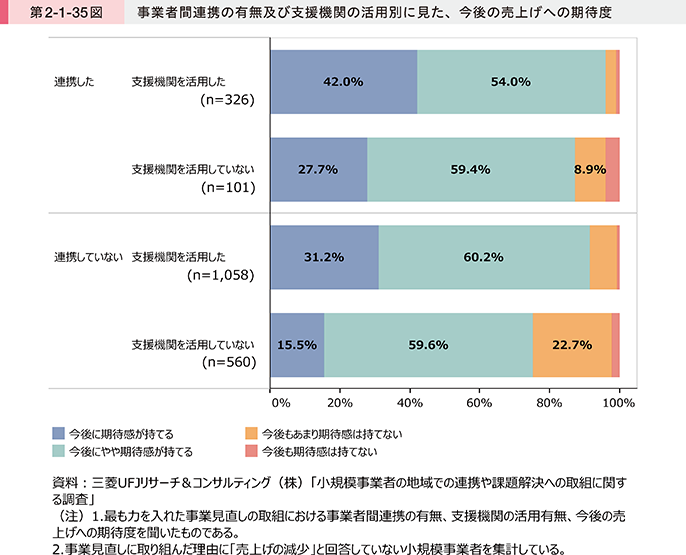

第2-1-35図は、事業者間連携の有無と支援機関の活用有無別に、今後の売上げへの期待度を確認したものである。これを見ると、事業者間で連携し、支援機関を活用した小規模事業者が今後の売上げに最も期待感を持っていることが分かる。小規模事業者が事業見直しによって持続的な成長を目指す上で、事業者間連携や支援機関の活用が重要であることがうかがえる。

事例2-1-4は、商品開発から製品化に至るまでの過程や製造工程を複数の企業と連携を図ることで新商品を開発し、新たに消費者向け市場に進出した製造業の事例である。

事例2-1-5は、感染症の流行により売上げに大きな影響を受けた水産業者との連携により、講座内容の充実につなげる料理教室の事例である。

事例2-1-6は、地域の飲食店や首都圏流通バイヤーなどとの連携により、新商品開発のノウハウを身につけ、更なる展開につなげている事業者の事例である。

経営資源に限りのある小規模事業者にとって、複数の事業者と連携して事業の見直しを行うことで、自社のみでは出来ない新製品開発や新たな販路の開拓などにつながる可能性がある。

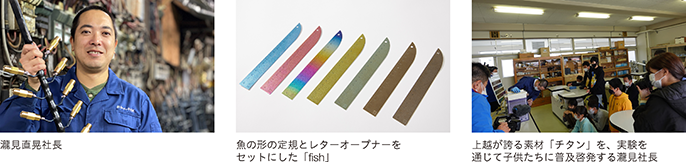

事例2-1-4:新和メッキ工業株式会社

商品開発から製品化に至るまでの過程で地元の事業者と連携し、業績の拡大と地域活性化を目指す企業

所在地 新潟県上越市

従業員数 15名

資本金 1,000万円

事業内容 製造業

▶感染症下で売上げが半減し、新たな事業の柱を模索

新潟県上越市の新和メッキ工業株式会社は、顧客のニーズに合わせて金属にメッキ加工の表面処理を施す企業である。同社では、電子部品向けの金メッキ事業への参入や、研究開発型のメッキ屋として「新和ZiNT ®」や「亜鉛ダイキャスト向け積層ニッケルメッキプロセス」の開発など直近7年間で様々な新規事業を立ち上げ、その結果、売上げが倍増するなど業績は順調であった。しかし、感染症の流行によって2020年4月に緊急事態宣言が発令されると、好調だった電子部品向け金メッキの受注が大幅に減少し、売上高は一時的に半減する。今後の受注も見通せない状況が続き、同社の瀧見直晃社長は、新たな事業の柱を構築する必要性を感じていた。

▶地元の業者と連携し、一般消費者向け商品を開発

こうした中、上越市が立ち上げた、チタンを利用した町おこし事業「チタンのまち上越」の担当者から瀧見社長に声が掛かる。担当者の勧めで、市内の製造業者などが出席する勉強会に参加すると、チタン製造のトップシェアである日本製鉄株式会社の工場が市内にあることなどを知った。また、陽極酸化と呼ばれる表面処理の手法を通じてチタンがとても綺麗に発色する様子を見て、メッキ処理で培ったノウハウをいかせる分野であると確信。自社製品を開発し、初めて一般消費者向けの市場に参入する検討を始めた。その後、一般消費者向けの市場への参入を決めたのは、地元が誇る素材であるチタンを使って地元で加工を行い、同社が表面処理を施した製品をたくさんの人の手に取ってもらうことで、地域の活性化につなげたいとの瀧見社長の想いからだった。チタンを取り扱うことが初めてだったため、素材メーカーである日本製鉄株式会社に指南を仰ぎつつ、市内加工業者の株式会社滝田と連携し、情報とノウハウを共有。試行錯誤しながら研究を重ね、チタン製生活道具のブランド「iroiro(イロイロ)」を立ち上げた。さらに、新潟県長岡市でデザインを手掛けるTWOOL株式会社と連携し、デザイナーと共にブランドコンセプトやプロダクトデザインなどを作り上げた。ブランド商品第一弾として、魚の形の定規とレターオープナーをセットにした「fish」を開発すると、一般消費者への販売の足掛かりを上越市役所や(公財)にいがた産業創造機構に相談。クラウドファンディングを勧められると、初日で当初の目標金額を達成。最終的に約200万円もの金額が集まり、単価1,500円の低価格帯の中で大きな売上げを記録する結果となった。

▶今後は「iroiro」を収益の柱に育てるとともに、チタンを活用して地元の製造業を盛り上げていく

同社では研究開発型のメッキ屋という立ち位置を守りつつ、「iroiro」のブランド確立に向けて、キャンプで使うペグやマルチトレーなど2022年は4商品のリリースを予定している。5年後には売上げを全社売上高の5分の1まで引き上げ、収益の柱に育てる計画だ。また、上越市内の小学校でチタンの発色体験授業を実施。生徒自身に陽極酸化処理の電圧を考えさせ、自分で発色体験を行う。大好評で2022年度も複数の学校で実施し、夏休みには自由研究用ワークショップも開催予定である。「持続可能な社会を実現するためには『地域の元気』が必要。上越市内の製造業を盛り上げるため、地元で作られているチタンを活用し、各社のノウハウを積み重ね、子供たちを巻き込みながら様々な活動を行っていきたい。」と、瀧見社長は語る。

事例2-1-5:スマイルスマイズ

感染症により売上げが減少した水産加工会社との連携により、売上回復と講座内容の充実につなげた料理教室

所在地 福岡県福岡市

従業員数 1名

資本金 個人事業者

事業内容 料理教室

▶緊急事態宣言により予約がゼロに

福岡県福岡市のスマイルスマイズは、宮崎知花氏が経営する料理教室である。大手料理教室に13年間正社員として勤務していた宮崎氏は2014年に独立し、自宅での料理教室を開講。受講料一人5,000円から最大4人までの少人数制の教室は、宮崎氏の気さくな人柄と丁寧な指導が評判となって生徒が集まり、安定して利益を得ていた。しかし、感染症流行の影響により、2020年3月からは対面での指導が難しくなった。翌4月からZoomを利用したオンライン教室を開講するようになったものの、手探り状態でスムーズな配信ができず、リピートする生徒はほとんどいなくなった。緊急事態宣言解除後の同年6月から対面のレッスンを再開したが、感染リスクの懸念から生徒は戻らず、全く予約が入らない状況が続いた。

▶宮城県の水産加工会社と連携して「魚の販売+料理レッスン」を開講

再びオンライン教室への切り替えを余儀なくされた宮崎氏は、オンライン教室の運営ノウハウを福岡県よろず支援拠点コーディネーターの小屋真伍氏に相談。小屋氏の助言を基に、講座のプランを1回1時間、受講料1,000円から気軽に受けられるように改定。「家飲み」のニーズに応えるべく、「お酒好きのための飲みながらおつまみを作るレッスン」などユニークな講座を用意し、講座のラインナップを充実させた。さらに、集客からリピートまでの導線を整えるために、レッスン検索プラットフォーム「ストアカ」への登録、無料講座から有料講座への誘導、LINEを活用したリピート促進などの取組を実施。この一連の取組が功を奏し、徐々にオンライン教室に予約が入るようになった。こうした中、愛知県在住で同じ大手料理教室出身の料理家・淺井美咲氏から、宮城県石巻市の水産加工会社である盛信冷凍庫株式会社と連携したオンライン教室開講の話を聞いたことがきっかけで、2020年10月、水産庁の「令和2年度水産物販売促進緊急対策事業」の補助金を活用し、「お魚販売+料理レッスン」の講座を開始した。これは、同講座を予約した生徒の自宅に盛信冷凍庫株式会社から教材の魚が直送され、その魚を活用してオンラインでレッスンを行うというもの。感染症流行の影響により、水産物の売上減少に苦しんでいた盛信冷凍庫株式会社にとっては講座実施の度に魚の売上げにつながり、宮崎氏にとっても日本全国どこからの受講でもサイズや鮮度が同じ魚を使ってオンラインレッスンができるようになることから、双方にとってメリットがあった。

▶連携により売上げが回復、講座内容の充実にもつながる

「お魚販売+料理レッスン」は、開始から5か月間で335名の生徒が受講するなど反響は大きく、大人気の講座となった。この講座が売上げを牽引し、2021年の年間売上げは感染症流行以前とほぼ同水準まで戻った。2022年からは、盛信冷凍庫株式会社に加えて淺井氏とも連携して「お家でお魚Cooking講座推進協議会」を立ち上げ、講座内容に更に磨きをかけている。淺井氏と講座内容やレシピを統一し、時間帯をずらして教室を開講することで、生徒が希望時間に受講しやすい仕組みを整えた。一つの魚種に特化して4回1セットのコース制とし、講座ごとにマイスターの認定証も授与。第1期生はサバに特化した講座を開講し、30名がすぐに満席になった。「連携することで一人では思いつかないことができる。今後も連携の幅を広げ、更に講座内容を充実させたい。」と宮崎氏は話す。

事例2-1-6:伸東養魚有限会社

飲食店やバイヤーとの共同開発を通じて“売れる商品”のノウハウを学び、更なる販路開拓にも取り組む企業

所在地 静岡県湖西市

従業員数 4名

資本金 700万円

事業内容 水産養殖業

▶市場や飲食店向けのヒラメの出荷量が急減

静岡県湖西市の伸東養魚有限会社は、食中毒の原因となる寄生虫の混入が極めて少ない地下浸透海水を浜名湖畔から汲み上げ、ヒラメ約4万尾を専門に養殖する陸上養殖事業者である。神経締めしたヒラメを首都圏の魚類市場・仲卸市場に年間約10数トン卸販売するほか、飲食店にも直接販売する。同社では、感染症下の2020年4月に豊洲市場への出荷が約4割減り、飲食店からの注文もほぼゼロになるなど、事業者向けの販売に大きな影響を受けた。一方で、一般消費者向けの販売は外出自粛に伴う巣ごもり需要を取り込むことができており、同社の徳増邦彦社長は一般消費者向けの商品に注力していくこととした。

▶飲食店やバイヤーと連携し、一般消費者向け商品を共同開発

「津本式」と呼ばれる血抜き処理を施すことでヒラメの消費期限が伸び、地方への発送も可能となったことで、一般消費者向けの商品販売が行えるようになり、安定的な成長も期待できた。そのため、2019年12月に初めてヒラメ4枚切り身フィレ商品を一般消費者向けに販売すると、2020年9月には地元の飲食店と連携し、「伸東ヒラメ極み丼セット」を共同開発した。これはもともと、2019年に同店と「伸東ヒラメ極み丼」を共同開発し、メニュー化されていたものを一般家庭でも食べられるように加工したもの。ネットショップで販売を開始すると、累計で2,000個の注文が入るなど好評となり、静岡県が主催する「ふじのくに新商品セレクション2020」の金賞を受賞した。

着々と取組を進めていたが、それでも一般消費者向けの商品販売は手探り状態であったため、更なる成長を見据えて販路開拓や新商品開発の方法を新居町商工会に相談し、静岡県商工会連合会と共に戦略を練った。それぞれの勧めで、第一線で活躍するバイヤーが地域の資源や技術を活用して、商品開発・改良から販路開拓までを一気通貫で支援する全国商工会連合会主催の「buyer's one(バイヤーズ・ワン)」にも手を挙げ、バイヤーと冷凍ヒラメ4枚切り身フィレの昆布締め商品を共同開発。バイヤーが営むスーパーマーケットの店頭で、2021年の年末用の商材として販売すると、用意した50セットが完売した。

▶他の事業者との連携により売れる商品づくりのノウハウを学び、更なる販路開拓を目指す

「buyer's one(バイヤーズ・ワン)」の利用をきっかけに、大手飲食チェーン系列のオンラインネットショップ運営会社及び自然食品販売会社とマッチングし、同社の「伸東ヒラメの生ハム」や「昆布締め伸東ヒラメ」などの新たな商品の販売に向け、バイヤーによる消費者に刺さる商品作りの目線を取り入れながら準備を進めている。結果として、同社は飲食店やバイヤーとの連携により、一般消費者向け商品の開発・販売に弾みがつき、売上高も出荷量が落ち込んでいた時期からほぼ元の水準まで回復しつつある。「他の事業者との連携により、新商品の開発につながるとともに、売れる商品づくりのノウハウが学べた。このノウハウをいかして一般消費者、百貨店、高級スーパーへと更に販売を広げたい。」と徳増社長と妻の幸江氏は口をそろえる。

2.事業見直しで直面した課題

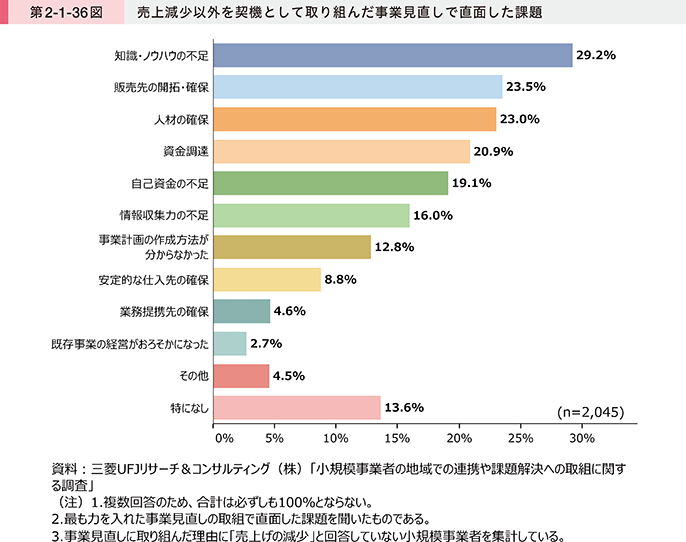

第2-1-36図は、事業見直し時に直面した課題について確認したものである。これを見ると、「知識・ノウハウの不足」や「販売先の開拓・確保」、「人材の確保」などの課題の他に、「自己資金の不足」、「資金調達」など資金面に関する課題を感じた小規模事業者が一定数存在していることが分かる。

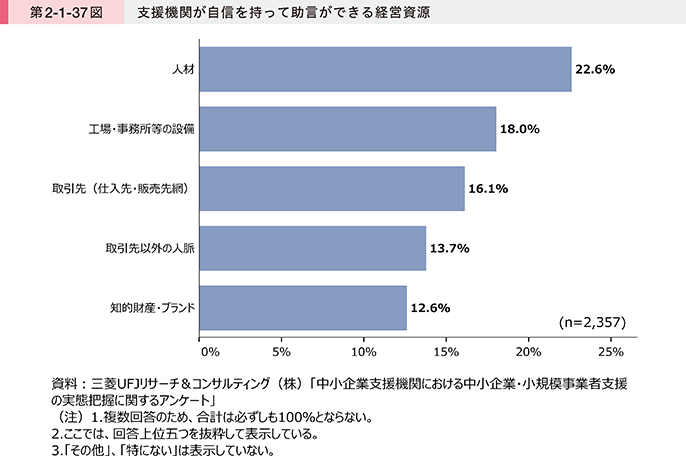

第2-1-37図は、支援機関に対し、自信を持って助言ができる経営資源について確認したものである。これを見ると、小規模事業者が事業見直し実施の際に直面した、人材や販売先の課題において、自信を持って助言ができると回答する割合が高いことが分かる。

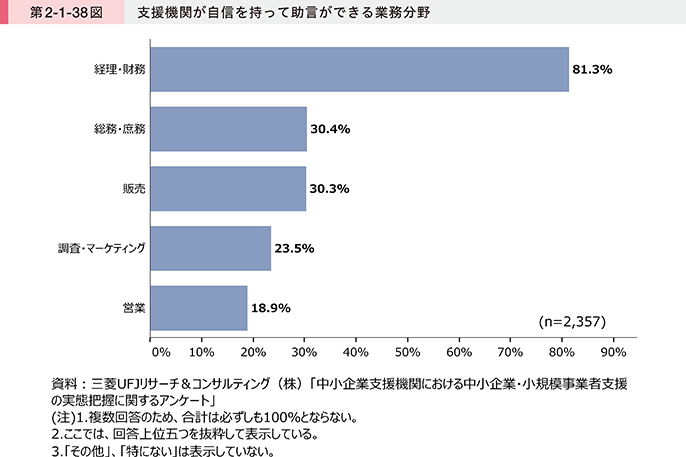

第2-1-38図は、支援機関に対し、自信を持って助言ができる業務分野について確認したものである。これを見ると、「経理・財務」と回答する割合が81.3%と最も高い一方で、「販売」や「調査・マーケティング」、「営業」と回答する支援機関も一定数存在することが分かる。小規模事業者が事業見直し時に様々な課題に直面する中、支援機関による助言が重要な役割を担うことがうかがえる。

コラム2-1-1:アウトソーシングの活用

小規模事業者の人材不足を解消する手段として、アウトソーシング8の活用が挙げられる。感染症流行以降、小規模事業者は大きな影響を受けているが、自社のリソースで対応しきれない部分の業務については、アウトソーシングの実施に伴う効果が期待できる。

8 ここでいうアウトソーシングとは、金額の大小・対応頻度・期間を問わず、外部企業に業務を依頼することを指す。

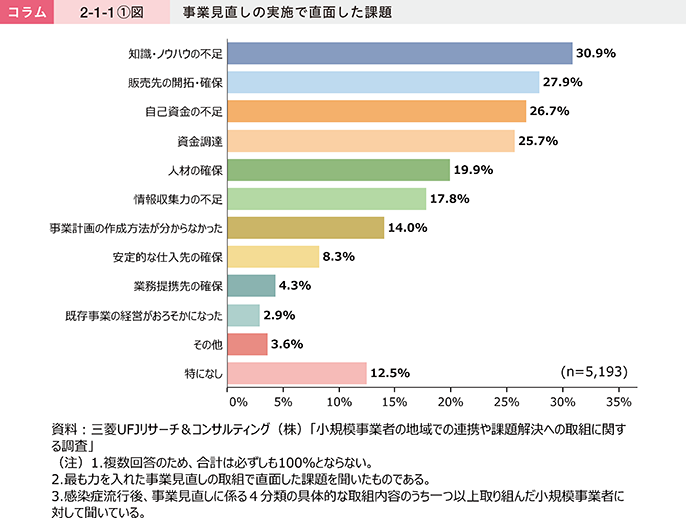

前述の第2-1-36図では、売上減少以外を契機として取り組んだ事業見直しで直面した課題について確認したが、ここでは、売上減少などの契機にかかわらず、事業見直しに取り組んだ小規模事業者が事業見直しの実施時に直面した課題を確認している(コラム2-1-1〔1〕図)。これを見ると、事業見直しに取り組むにあたって、「知識・ノウハウの不足」や「販売先の開拓・確保」などの課題のほかに、「自己資金の不足」や「資金調達」といった資金面や、「人材の確保」といった課題に直面していることが分かる。

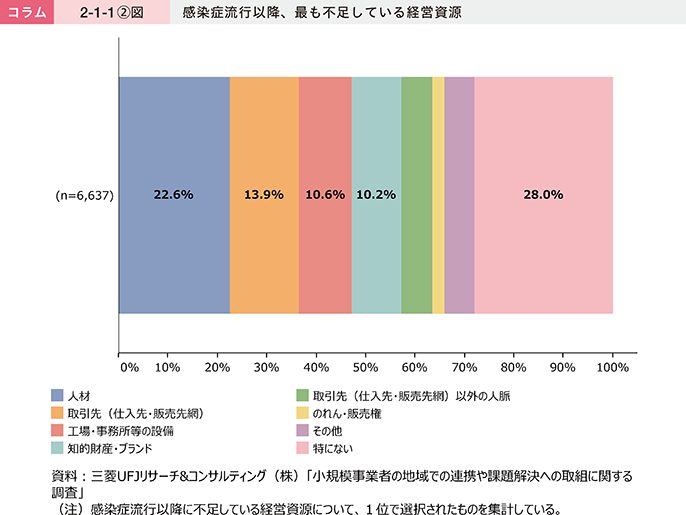

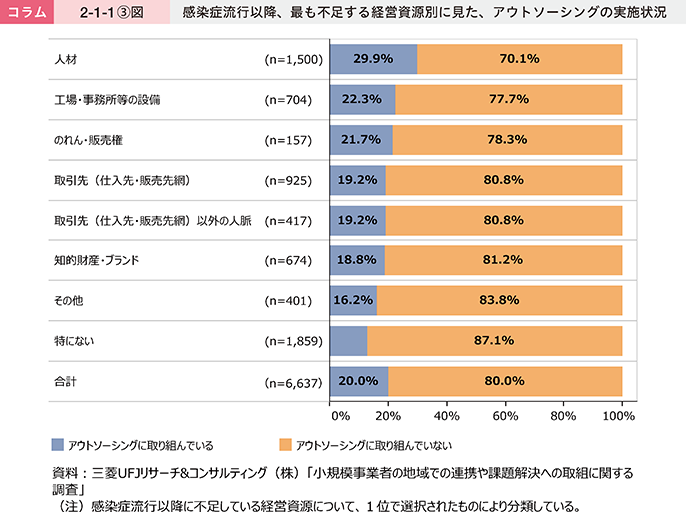

コラム2-1-1〔2〕図は、小規模事業者が保有する経営資源のうち、感染症流行以降、最も不足していると感じる経営資源について確認したものである。これを見ると、「特にない」と回答した小規模事業者が28.0%と最も高いものの、次いで「人材」が22.6%となっている。

以上から、事業見直しの実施の際や感染症流行以降の経営資源において、人材不足を感じている小規模事業者が一定数存在していることが確認できる。

コラム2-1-1〔3〕図は、最も不足している経営資源別に見たアウトソーシングの実施状況を確認したものである。人材が不足していると回答した小規模事業者において、アウトソーシングを実施している割合も最も高いことが分かる。

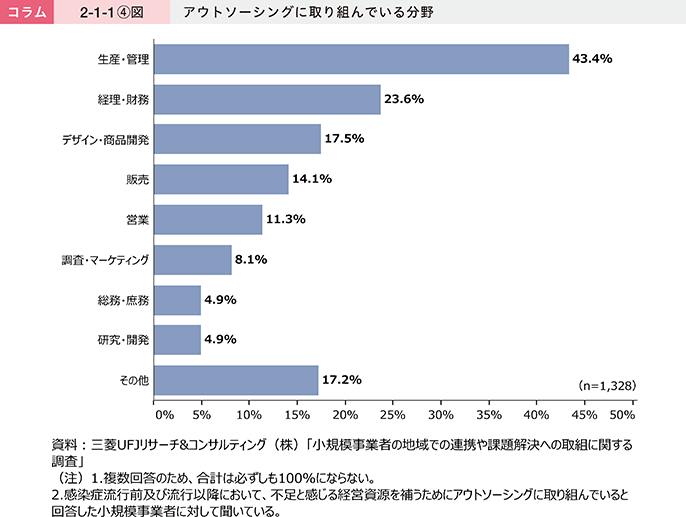

コラム2-1-1〔4〕図は、アウトソーシングに取り組んでいる小規模事業者に対して、その分野について確認したものである。「生産・管理」、「経理・財務」の順に回答した割合が高いことが分かる。

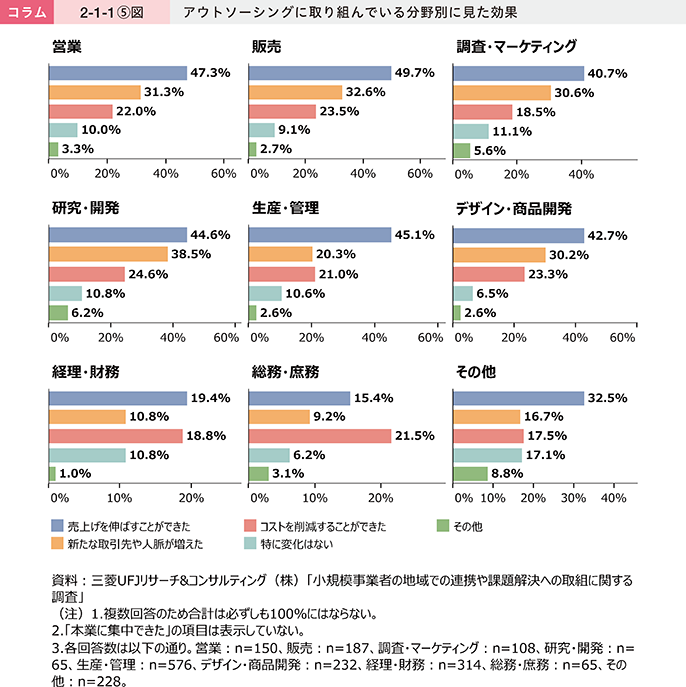

コラム2-1-1〔5〕図は、アウトソーシングに取り組んでいる分野別に見た効果について確認したものである。経理・財務や総務・庶務においては、「コストを削減することができた」の割合が高い。「売上げを伸ばすことができた」は多くの分野で回答割合が相対的に高くなっており、取組の効果がうかがえる。

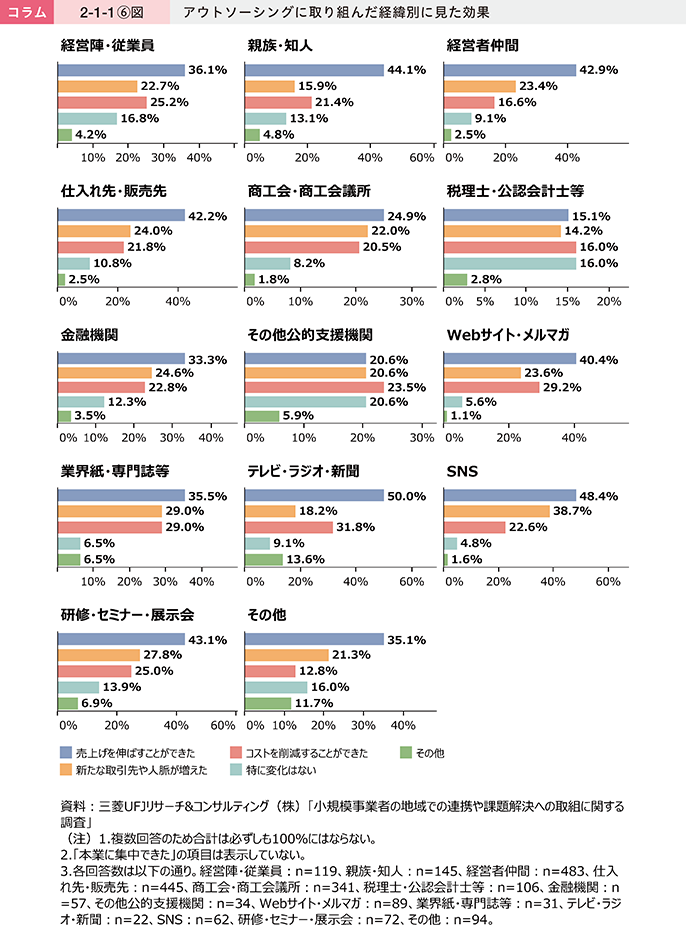

コラム2-1-1〔6〕図は、アウトソーシングに取り組んだ経緯別に見た効果について確認したものである。小規模事業者では、特に「経営者仲間」、「仕入れ先、販売先」、「商工会・商工会議所」を情報源としてアウトソーシング先を見つけていることが分かる。また、Webサイトやメルマガ、テレビ・ラジオ・新聞などの各種媒体から日常的に情報収集を行い、アウトソーシングのきっかけを掴むことの重要性もうかがえる。

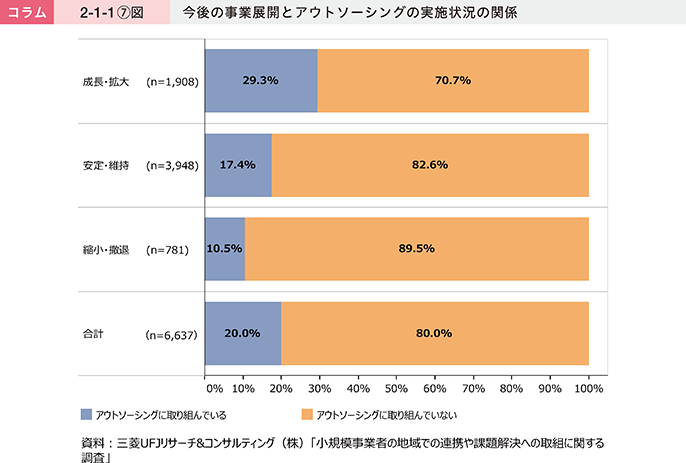

コラム2-1-1〔7〕図は、今後の事業展開とアウトソーシングの実施状況の関係について確認したものである。「成長・拡大」と回答する小規模事業者においては、約3割がアウトソーシングを実施しており、「安定・維持」、「縮小・撤退」と比べて高い割合であることが分かる。「成長・拡大」していくためにも、小規模事業者が、自社のリソースのみでなく、アウトソーシングを取り入れることの重要性を意識していることがうかがえる。

ここまでアウトソーシングの実施状況について確認してきた。実施している小規模事業者の割合は、全体としては多くないものの、とりわけ人材が不足している小規模事業者においてはアウトソーシングの実施割合が他と比較して高いことを確認した。また、成長・拡大を志向する小規模事業者においても、実施状況が高いことを確認した。

コラム2-1-1〔5〕図のように、アウトソーシングに取り組むことで、売上げや新たな取引先・人脈を広げるなどの効果が見て取れる。

事例1は、花火の製造業で、パッケージデザインなどをアウトソーシングしている小規模事業者である。デザイナーには、商品の見た目だけでなく販売戦略の考案にも携わってもらい、日頃の連携を大切にしている。主軸商品である線香花火の魅力は広く伝わり、売上向上に至っている事例である。

また、小規模事業者において、現有する資源に限りがある中で不足する経営資源を補うためのアウトソーシングの実施は重要であるが、現有する経営資源の更なる有効活用も、小規模事業者が発展を続けていくためには重要である。

事例2は、みそ・しょう油の製造業で、よろず支援拠点との関わりを契機とし、複数の支援機関と連携しながら新商品を考案した事例である。商品開発には、自社の発酵技術を応用し、地物の野菜を活用している。

事例3は、日本酒・焼酎を主力とした製造業である。感染症下で苦戦を強いられたビール製造企業から、廃棄見込みのビールを仕入れ、自社の蒸留設備を活用し、蒸留酒の共同開発を行った事例である。

事例1 筒井時正玩具花火製造所株式会社

地元の素材にこだわり、デザイナーと共に販売戦略を練り、伝統商品を守り続けている企業

所在地 福岡県みやま市

従業員数 5名

資本金 800万円

事業内容 花火製造業

▶安価な輸入花火との価格競争の中、自社商品の国産線香花火を模索

福岡県みやま市の筒井時正玩具花火製造所株式会社は、子供向けの玩具花火を製造・販売する企業である。国内唯一であった福岡県八女市の線香花火製造所の技術や職人を、3代目として筒井良太社長が1999年に継承。しかし、海外の安価な輸入品との価格競争にさらされ販売は苦戦が続いていた。職人を抱えているので生産は止められず、在庫の山も積み上がっていった。筒井社長は自社の品質・付加価値を追求し、それまでOEM(相手先ブランド)が大半だったが、自社のオリジナル商品の販売を模索した。日中は業務に取り組み、明け方まで国産線香花火を開発する日々が続いた。

▶デザイナーと共に販売戦略を練る

筒井社長は2009年に地元商工会に勧められ、経営革新計画を申請。翌年、「商売繋盛による雇用創出」をテーマに、総合デザインの視点を導入し、地元にある資産をプロデュースする「九州ちくご元気計画」に参加した。安価な輸入品との差別化に当たり、商品の伝え方をデザインするという概念を知る。自社に取り入れたいと考えた矢先、デザイナーの中庭日出海氏と出会った。本格的な自社ブランド第一弾として、「大切な人に贈るギフト商品をつくりたい、作り手の思いがしっかりと伝わるようなブランドを確立したい、販売ルート開拓をしたい」という同社の目指す方向性を中庭氏と確認したうえで着手した。同社は地元の素材にこだわり、火薬には宮崎産の松煙、紙は福岡県八女市の手すき和紙、最高級の線香花火のセットには九州産のハゼの実から抽出されたロウでできた和ろうそくと、九州の山桜でつくったロウソク立てを付属。デザインは中庭氏に考案してもらった。完成した商品を2011年のギフトショーに出展すると、一目で高品質と分かる桐の箱に入った、和紙を草木染めした花火は、インテリア関係者の注目を集めた。以降、さまざまな問い合わせや商談が舞い込んだが、それまで9割を問屋ルートで販売していたため、最初にどのようなお店に置いてもらうかも同社の意図を汲んだうえで中庭氏が率先して行った。その結果、新たな販売先として百貨店やセレクトショップとの取引が生まれた。2014年には消費者の声をより身近に感じられるよう、同社製の花火が直接購入できる中庭氏がデザインを監修したギャラリーを開設し、多くの利用客を集めている。現在も花火の開発は同社で注力し、デザインについては中庭氏が手掛ける。

▶直接取引が1割から7割になり、10年で売上げが倍増

同社と中庭氏との連携により、売上げはここ10年で倍増し、以前は9割が問屋経由だった販売は直接取引が7割に増えた。同社では、さらにファンを増やし、商品の付加価値を伝えるための種まきを進める。東京では3割の子供が花火をやったことがないという調査結果を知り、2020年に川べりにある線香花火職人の家をリノベーションして、思い切り花火ができるゲストハウス「川の家」をオープン。2022年中には同社が運営管理するびわ畑や薬草、線香花火を通じて心の浄化が図れる「山の宿」もオープン予定である。「今までやってきたブランディングを生かして、今後も地域情報や豊かな自然をひっくるめて、花火の情報を発信したい。」と筒井今日子取締役は語る。

事例2 マスイチ醸造株式会社

支援機関の助言と既存の経営資源を活用して、新商品の開発につなげた企業

所在地 富山県富山市

従業員数 4名

資本金 1,000万円

事業内容 製造業

▶味は良いのに形が悪い規格外の野菜を活用したい

富山県富山市のマスイチ醸造株式会社は、1894年に創業したみそ・しょう油を製造する企業である。4代目の角康平社長は、つくり手の顔が見える安心感が同社の特徴だと言う。2020年秋、なのはな農業協同組合女性部部長の谷井悦子氏が、品質的には問題ないものの形が悪い規格外の野菜について、調味料に加工して活用することを発案。組合の管内に同社があったり、組合との取引もあったことから、同社で事業化できないかと相談された。角社長は、みそ・しょう油一筋の同社で製造が可能なのか、事業として成立するのかといった点の判断に迷いつつ、地域の課題解決と産業振興に貢献したいとの思いを強くした。

▶農商工連携推進事業へのキーワードは「醸」

角社長は、以前から度々相談に乗ってもらっていた富山県よろず支援拠点コーディネーターで農学博士の大塚耕太郎氏に相談。食品加工の専門家である大塚氏がリードしながら、同社、農協、富山市北商工会と事業化を実現する道筋や障壁、それを克服するための手段、協力体制などについて話合いを重ねた。商品化第1弾は、農協女性部でレシピを考案した「玉ねぎ万能たれ」とし、角社長は工場で試作を繰り返しながら製造のめどが立った。また、大塚氏から、資金支援を受けるために(公財)富山県新世紀産業機構が募集する「とやま中小企業チャレンジファンド」の助成事業に応募してはどうかとの提案があり、いくつかのカテゴリーの中で「農商工連携推進事業」に狙いを定めた。応募書類の作成の際も大塚氏の助言を仰いだ。角社長は同社の持つ経営資源を見つめ直す中で、社名にもある「醸(かもす)」に焦点を当てることを思いついた。角社長の祖父が建造した工場は築100年近くの建屋で、みそ・しょう油づくりに使う杉の木樽も古いものである。そこには酵母や乳酸菌など様々な微生物が生息し、発酵により旨みと香りをもたらす。角社長は万能タレの製造工程を見直し、同社固有の技術・ノウハウを応用することで玉ねぎを発酵させ、それを材料とした。

▶大勢が関わる連携事業で経営者として成長

これらの取組が評価された結果、同社の「発酵玉ねぎを活用した新しい調味料の開発と販路開拓事業」は、とやま中小企業チャレンジファンド(農商工連携推進事業)助成金交付事業として採択された。マーケティング支援に加わった株式会社ジェック経営コンサルタントの指揮により、小容量のサンプルを1,200本作り、農協の直売所での配布や、職員による試食会を実施。スマートフォンのQRコードや郵送によるアンケートで貴重な意見や感想を回収した。料理研究家の瀬尾三礼氏に考案してもらった万能タレ料理レシピも販売時には添付する予定だ。こうした農商工連携は、富山県商工会連合会の若井孝裕氏が大きく取りまとめた。「大勢の方を巻き込んで事業を進めることができ、経営者として成長できた。発酵玉ねぎ万能たれ商品化が完了したら、第2弾(発酵ニンジンドレッシング)に取りかかりたい。」と角社長は語る。

事例3 戸塚酒造株式会社

他社資源と自社技術を融合して、感染症下ならではの新商品開発に成功した企業

所在地 長野県佐久市

従業員数 13名

資本金 150万円

事業内容 酒類製造業

▶廃棄予定のビールを賞味期限のないクラフトスピリッツに生まれ変わらせる

長野県佐久市の戸塚酒造株式会社は、江戸時代から続く老舗の酒蔵である。同社は地域の原材料にこだわりながら、酒造りに適した品種の酒米を厳選するとともに、軟水である八ヶ岳山麓の伏流水を使っており、すっきりとした味わいがある。感染症下の2020年5月に、同社に旧知の仲であった株式会社ヤッホーブルーイングから余剰ビールの活用について相談を持ちかけられた。取引先飲食店へのビール樽の販売が軒並みストップし、株式会社ヤッホーブルーイングが製造する約12,000リットルが廃棄処分となる可能性があったためである。このビールを原料にしたクラフトスピリッツ(蒸留酒)の共同開発の話が持ち上がり、戸塚酒造株式会社はすぐにこの話を引き受けた。

▶焼酎の蒸留技術を応用し、5か月で商品化

原料や生産設備は揃っていたものの、完成品のビールを蒸留するのは同社にとって初めての試みとなった。苦戦を強いられると感じたが、同社の経営資源である70年の焼酎蒸留技術を応用できるのではとの目算もあり、開発に取り掛かる前に両社で何度も業務内容の摺り合わせを実施した。余剰ビールを同社が原材料として仕入れて商品開発・販売も行い、株式会社ヤッホーブルーイングは、得意とするマーケティングやテイスティング部分を担当した。スピリッツ蒸留の免許を取得する間に、商品のパッケージやコンセプトを詰めた。感染症の収束が見えない中、笑顔で身近な人たちと未来を語れるようになればという思いから「未来ヅクリ2020」という商品名に決めた。未来へのアクションにつながる会話が生まれる様子を表現するために、ボトルには「ふきだし」をイメージしたキャラクターをデザインし、売上げの一部を食品ロス削減と生活困窮者支援を目的に活動する「フードバンク信州」に寄付するなど「良い未来ヅクリ」につなげるために動いた。同年8月の免許取得後にビールを蒸留すると、想定に近い仕上がりとなり、「プレーン」と蒸留過程で果実を漬け込んだ「ジュニパーベリー」の2種類計1,600本を造った。ビールは賞味期限のない蒸留酒へと生まれ変わり、同年10月に事前申込みによる抽選販売を開始した。株式会社ヤッホーブルーイングによるプレスリリースやSNSによる事前の情報発信も奏功し、2週間の抽選期間を設けたところ、1週間で用意した本数の倍の申込みがあり、即完売。県内を中心に展開するスーパー「ツルヤ」でも販売し、2か月で売り切った。

▶これまでと異なる若い顧客層に商品をリーチ

両社の顧客層は重なる部分もあるが、戸塚酒造株式会社の顧客層は40代から60代が多く、それよりも若い層にもリーチできた。2021年も感染症の波が引かず、需給予測が難しい中、6,000リットルの余剰ビールが発生。これまでの知見を生かしつつも、銀座STARBARマスターバーテンダーの岸久氏の助言も受けながら、山梨県南部町の「南部の木(ヒノキ)」など8種類のボタニカル(植物)を使用した商品開発を進め、「クラフトジン」を完成させた。同年10月から販売し、一般消費者やツルヤ以外にも星野リゾートで販売されるなど、波及効果をもたらしている。「細かいことでも両社で相談し、お互いを信頼しながら製品化できたことが大きい。今後も新たな取組があれば、今回の経験を生かしていきたい。」と戸塚繁社長は語る。