感染症の流行により、経営環境を取り巻く変化のスピードは一層加速している。感染防止による直接的な影響に加え、消費者の意識・行動の変化やデジタル化の進展など、アフターコロナに向けた新たな経営環境への対応が求められている。

小規模企業白書(2021)では、こうした経営環境の変化を転機と捉え、柔軟に販路開拓や新事業創出などに取り組むことの重要性を確認している。

本章では、小規模事業者が感染症流行後に取り組んだ事業の見直しについて、現下の売上回復・維持・向上のための取組と、中長期を見据えて持続的な成長を目指す取組に分けて分析を行う。

第1節 現下の事業見直し

本節では、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が「令和3年度中小企業実態調査委託費(小規模事業者の経営環境変化に伴う地域での連携や課題解決への取組に関する調査研究)」において実施した小規模事業者を対象としたアンケート調査1(以下、「事業者アンケート調査」という。)の結果を基に、感染症の影響が長期化する中での小規模事業者の売上高などへの影響や、感染症下で売上減少を契機として実施した売上回復・維持・向上のための取組について分析する。

1 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「小規模事業者の地域での連携や課題解決への取組に関する調査」

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が、2021年11月~12月に商工会及び商工会議所の会員のうち、小規模事業者を対象に実施したWebアンケート調査(有効回答数:商工会の会員6,362者、商工会議所の会員275者)。

1.感染症の流行が長期化する中での小規模事業者への影響

〔1〕売上高

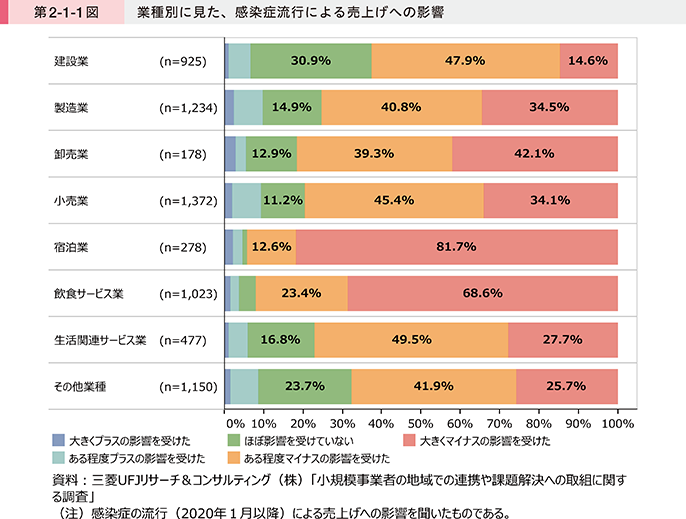

第2-1-1図は、感染症流行による売上げへの影響を業種別に確認したものである。これを見ると、宿泊業や飲食サービス業は、他の業種と比べて「ある程度マイナスの影響を受けた」、「大きくマイナスの影響を受けた」と回答している割合が高く、他の業種と比較して感染症流行による影響が大きいことが分かる。

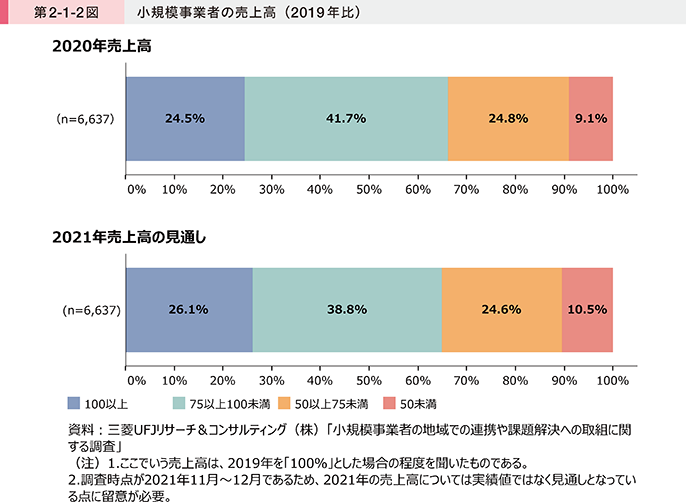

第2-1-2図は、小規模事業者の2020年の売上高と2021年の売上高の見通しについて、それぞれ感染症が流行する前の2019年と比較したものである。これを見ると、両年ともに7割以上の小規模事業者において、2019年と比較した売上高が100未満であったと回答しており、感染症の流行が多くの小規模事業者の売上高に影響を与えていることが分かる。

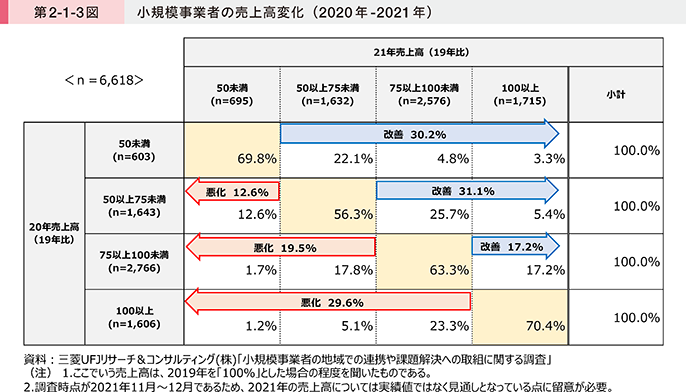

第2-1-3図は、2020年の売上高を縦軸、2021年の売上高を横軸に取り、2019年と比較した売上高の変化を確認したものである。これを見ると、2020年の売上高が「50未満」及び「50以上75未満」であった小規模事業者のうち、約3割において売上高が改善しているものの、約7割が感染症流行の影響を引き続き受けていることが分かる。一方で、2020年の売上高が「100以上」であった小規模事業者のうち、約7割が引き続き「100以上」であり、感染症流行の影響を受けている小規模事業者とそうでない小規模事業者に二極化している様子がうかがえる。

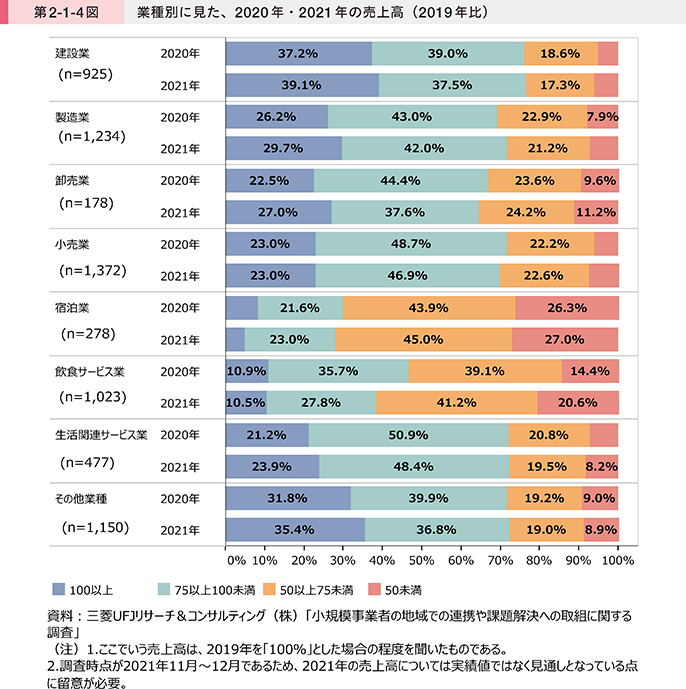

第2-1-4図は、2020年の売上高と2021年の売上高の見通しを2019年と比較して業種別に確認したものである。これを見ると、多くの業種において、2019年比の売上高が「100以上」と回答している小規模事業者の割合は、2020年に比べ2021年で増加している一方、「50未満」と回答した割合も増加しており、感染症からの売上高の回復に差が生じていることが見て取れる。また、宿泊業、飲食サービス業においては、他の業種と比較して売上高が「100未満」と回答した割合が高く、特に宿泊業においては、「50未満」と回答した割合が約3割に上るなど、売上高への影響が特に大きいことが分かる。

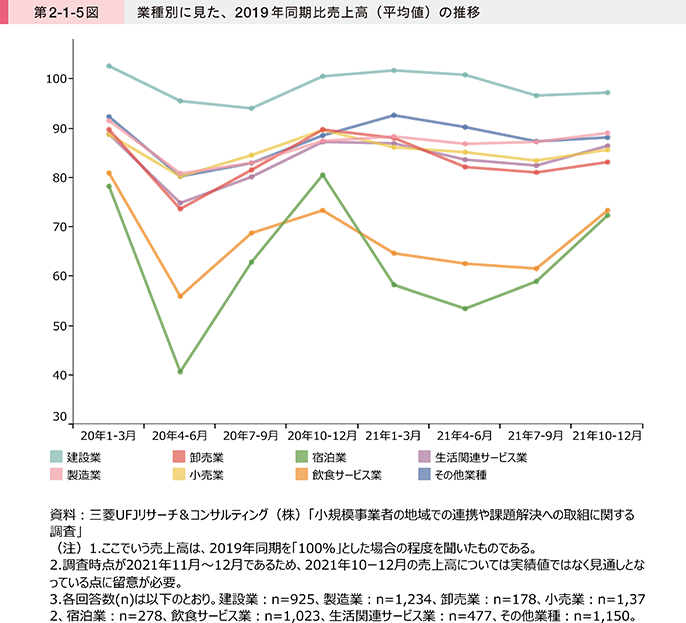

第2-1-5図は、2019年同期比の売上高(平均値)の推移を業種別で四半期別に示したものである。これを見ると、宿泊業、飲食サービス業においては、2019年の売上高の水準から大きく低下していることが分かる。小規模企業白書(2021)によれば、宿泊業、飲食サービス業では、他の業種と比べて売上高が感染症流行前の水準に戻るまでに長期間を要すると考えている割合が高く、2021年下半期頃になっても感染症流行前の水準に戻らないと考える割合が過半数を超えていた2。こうした結果とともに、現状においても売上高が回復に至っていないことが分かる。

2 2021年版小規模企業白書第2部第1章第2節 第2-1-14図

〔2〕廃業に対する意識・検討状況

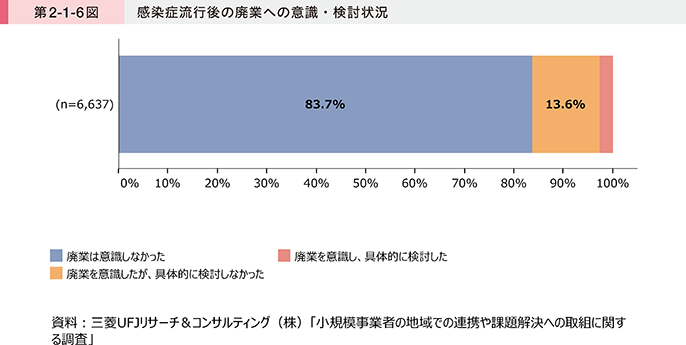

第2-1-6図は、感染症流行後の廃業に対する意識・検討状況を確認したものである。これを見ると、8割以上の小規模事業者では「廃業は意識しなかった」と回答している一方、2割未満ではあるものの、廃業を意識した小規模事業者が存在することが分かる。

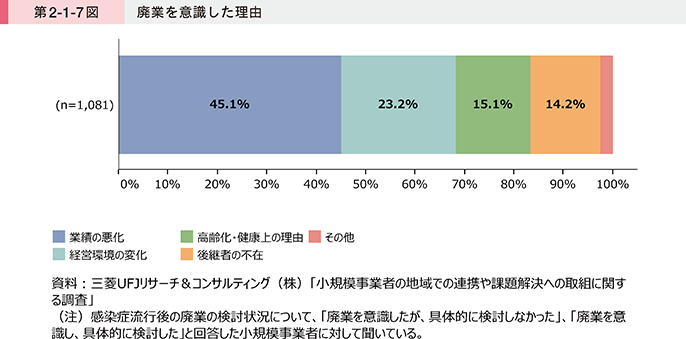

第2-1-7図は、感染症流行後に廃業を意識したと回答した小規模事業者にその理由を聞いたものである。これを確認すると、「業績の悪化」と回答した割合が45.1%と最も高い一方で、「高齢化・健康上の理由」や「後継者の不在」と回答した割合も合計で3割程度存在していることが分かる。第1-1-79図で見たとおり、経営者の平均年齢は上昇傾向にあり、休廃業・解散件数増加の背景には経営者の高齢化が一因にあると考えられることから3、感染症流行後の廃業を意識した理由は、業績への影響だけではないことがうかがえる。

3 詳細は第1部第1章第7節を参照。

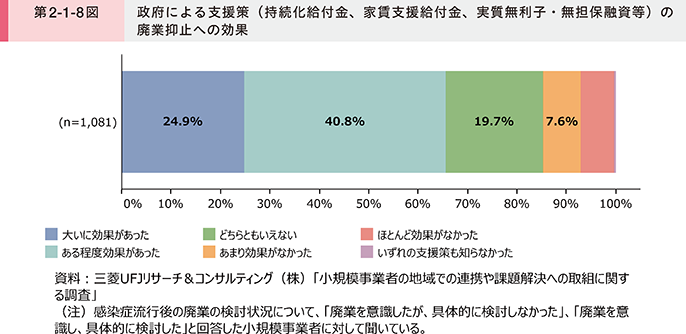

第2-1-8図は、感染症流行後に廃業を意識したと回答した小規模事業者に、政府による支援策(持続化給付金、家賃支援給付金、実質無利子・無担保融資等)が廃業を思いとどまらせる効果があったかを確認したものである。これを見ると、約3分の2が廃業を思いとどまらせる効果があったと回答しており、これらの支援策が一定の効果を果たした可能性がある。

2.売上減少を契機とした事業見直しの取組

ここからは、感染症下で小規模事業者が取り組んだ売上回復・維持・向上のための取組(以下、「事業見直し」という。)について見ていく。

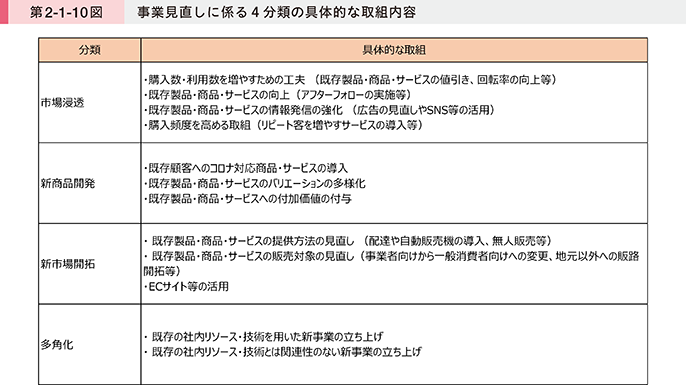

本章では、事業見直しの取組を第2-1-9図のとおり、〔1〕既存の市場に既存の製品・商品・サービスを投入する市場浸透の取組、〔2〕既存の市場に新規の製品・商品・サービスを投入する新商品開発の取組、〔3〕新規の市場に既存の製品・商品・サービスを投入する新市場開拓の取組、〔4〕新規の市場に新規の製品・商品・サービスを投入する多角化の取組の四つに分類した。また、各分類の具体的な取組内容を第2-1-10図に整理している。

〔1〕売上減少を契機とした事業見直しの取組状況

本節では、感染症により売上げにマイナスの影響を受けた小規模事業者が実施した事業見直しの取組状況を把握する。

なお、本節においては以降、特に言及しない限りは「感染症により売上げにマイナスの影響を受けた小規模事業者」4について取り上げるものとする。

4 ここでは、感染症による売上げへの影響に「ある程度マイナスの影響を受けた」、「大きくマイナスの影響を受けた」と回答した小規模事業者を「感染症により売上げにマイナスの影響を受けた小規模事業者」としている。

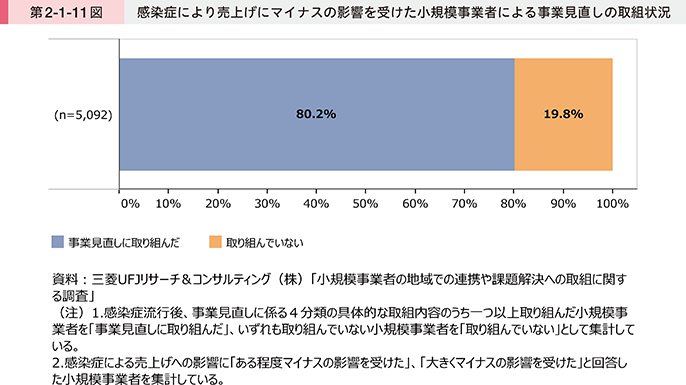

第2-1-11図は、小規模事業者に対し、感染症流行後における事業見直しの取組状況を確認したものである。これを見ると、約8割が「事業見直しに取り組んだ」と回答していることが分かる。感染症により売上げに大きな影響を受ける中で、小規模事業者が積極的に事業見直しに取り組んできたことがうかがえる。

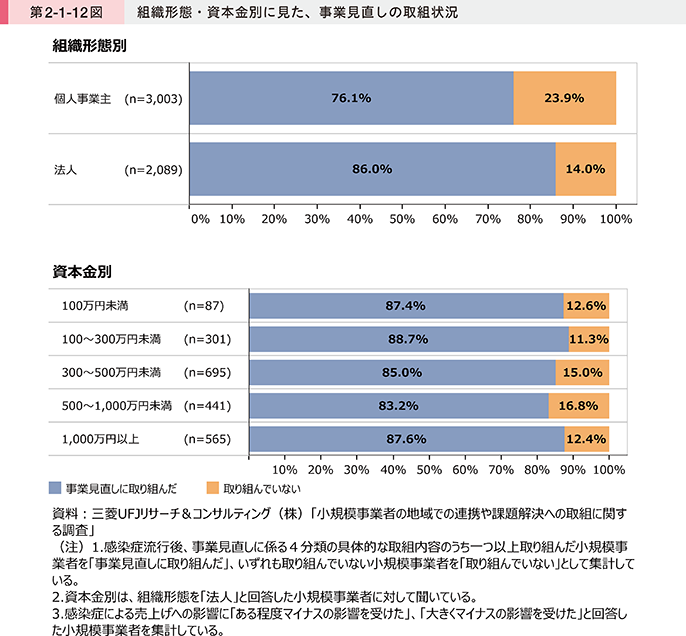

第2-1-12図は、組織形態と資本金別に、事業見直しの取組状況を確認したものである。これを見ると、組織形態別では個人事業主と比べて法人の方が事業見直しに取り組んでいる割合が高いものの、個人事業主においても約4分の3が事業見直しに取り組んでいることが分かる。また、資本金別では、どの資本金区分においても8割以上の小規模事業者が事業見直しに取り組んでおり、比較的規模の小さい小規模事業者においても積極的に事業見直しに取り組んでいることが見て取れる。

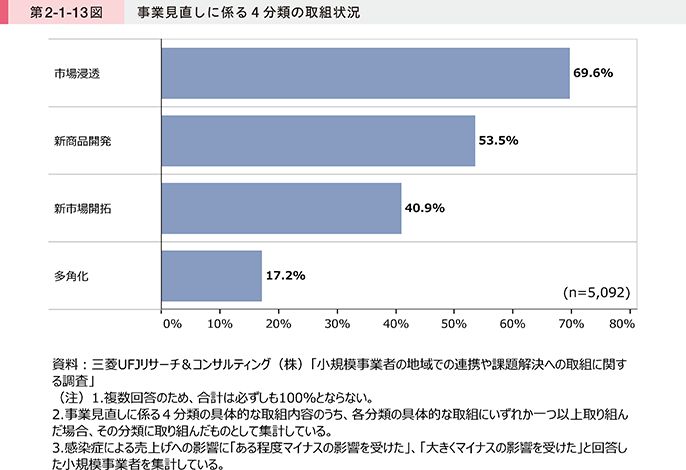

第2-1-13図は、事業見直しに取り組んだ小規模事業者に対し、事業見直しの4分類のうち、取組がどの分類に該当するのかを確認したものである。これを見ると、「市場浸透」に取り組んだ小規模事業者は69.6%と最も高く、次いで「新商品開発」が53.5%、「新市場開拓」が40.9%、「多角化」が17.2%となっている。

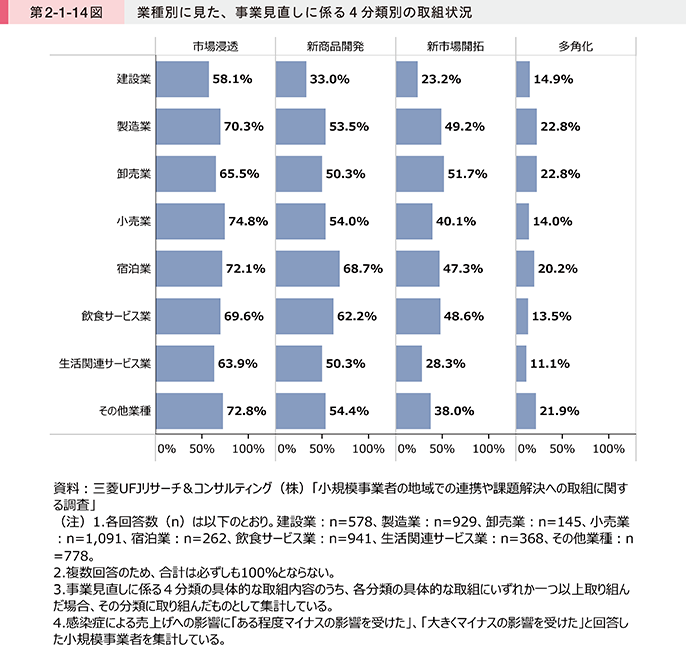

第2-1-14図は、事業見直しに取り組んだ小規模事業者において、取組の内容を業種別と4分類別に確認したものである。これを見ると、「市場浸透」は小売業、宿泊業、その他業種、「新商品開発」は宿泊業、飲食サービス業、「新市場開拓」は卸売業、製造業、「多角化」は卸売業・製造業で多いことが分かる。また、感染症による売上げへの影響が大きかった宿泊業・飲食サービス業においては、どの分類においても取り組む割合が高い傾向にあり、売上げの回復に向け、事業の見直しに積極的であることがうかがえる。

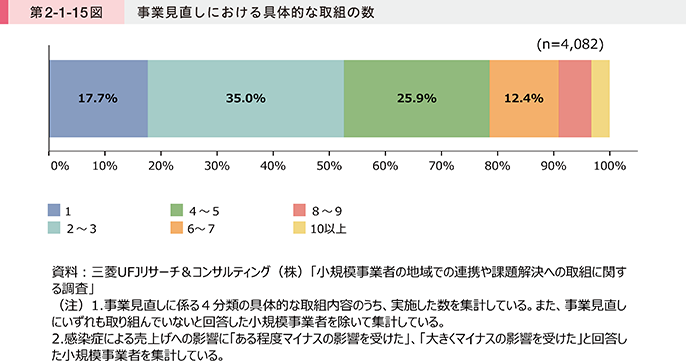

第2-1-15図は、第2-1-10図で示した4分類の具体的な取組内容のうち、実施した数について確認したものである。これを見ると、「2~3」の取組を実施したと回答した割合が35.0%と最も高いほか、8割以上が二つ以上の取組を実施したことが分かる。感染症下において、小規模事業者の多くが事業見直しのために複数の取組を進めてきたことが見て取れる。

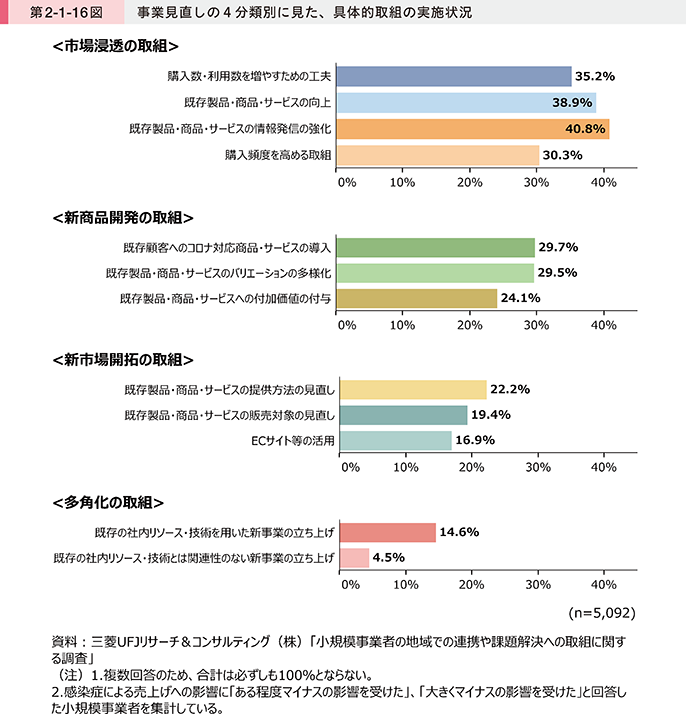

第2-1-16図は、事業見直しに係る4分類別に、具体的な取組の実施状況を確認したものである。これを見ると、市場浸透の取組である「既存製品・商品・サービスの情報発信の強化」に取り組んだ小規模事業者が40.8%と最も多く、次に「既存製品・商品・サービスの向上」が38.9%と続いている。

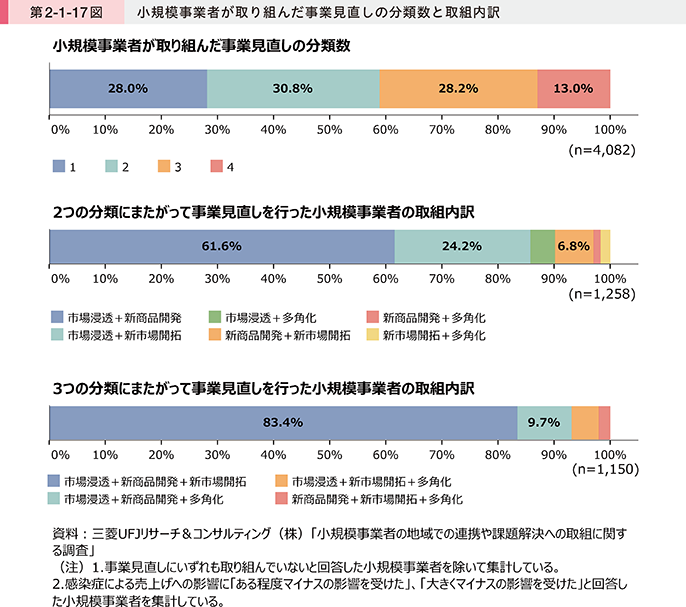

第2-1-17図は、事業見直しに係る4分類のうち、小規模事業者が取り組んだ事業見直しの分類数について確認したものである。これを見ると、7割以上が二つ以上に取り組んだことが分かる。また、二つの分類にまたがって事業見直しを行った取組の内訳を確認すると、「市場浸透+新商品開発」が61.6%と最も高く、次に、「市場浸透+新市場開拓」が24.2%と続いている。さらに、三つの分類にまたがって事業見直しを行った取組の内訳を確認すると、「市場浸透+新商品開発+新市場開拓」が83.4%と大部分を占めている。複数の分類にまたがって事業見直しを行った小規模事業者は、市場浸透を軸にした組み合わせが大半を占めることが分かる。

〔2〕取組開始時期

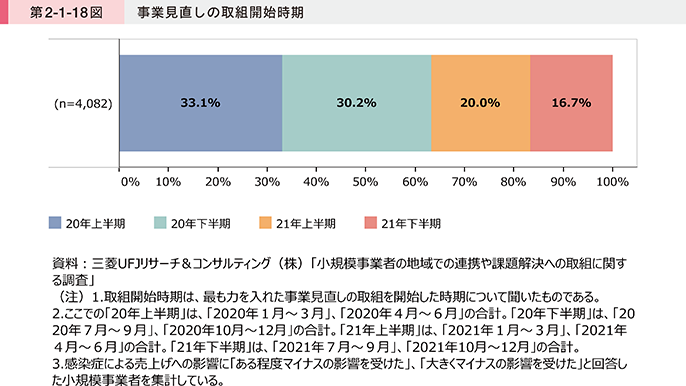

第2-1-18図は、事業見直しの取組開始時期を確認したものである。これを見ると、感染症の流行により第1回目の緊急事態宣言が発令された2020年4月~6月を含む2020年上半期に開始した小規模事業者が33.1%と最も多く、半数以上が2020年下半期までに開始していたことが分かる。

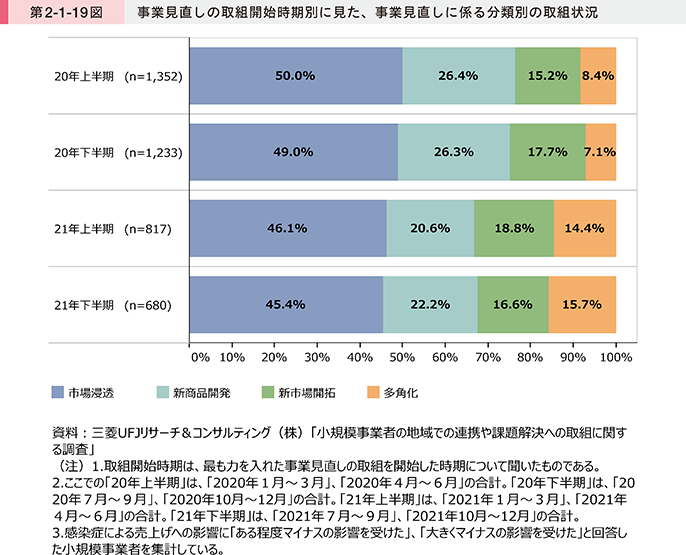

第2-1-19図は、事業見直しの取組の開始時期別に、最も力を入れて取り組んだ事業見直しの分類が何であったかを確認したものである。これを見ると、2020年は市場浸透や新商品開発に取り組む小規模事業者が多い一方で、2021年に入ると、多角化に取り組む割合が増えていることが見て取れる。感染症による影響が長期化する中、将来を見据えて多角化に踏み切った可能性がある。

3.事業見直しの効果

前項では、売上減少を契機として実施した事業見直しの取組実態について明らかにした。本項では、小規模事業者が実施した事業見直しの効果について、事業計画書の作成や支援機関の活用を含めた複数の視点から分析する。

〔1〕業績以外の経営への効果

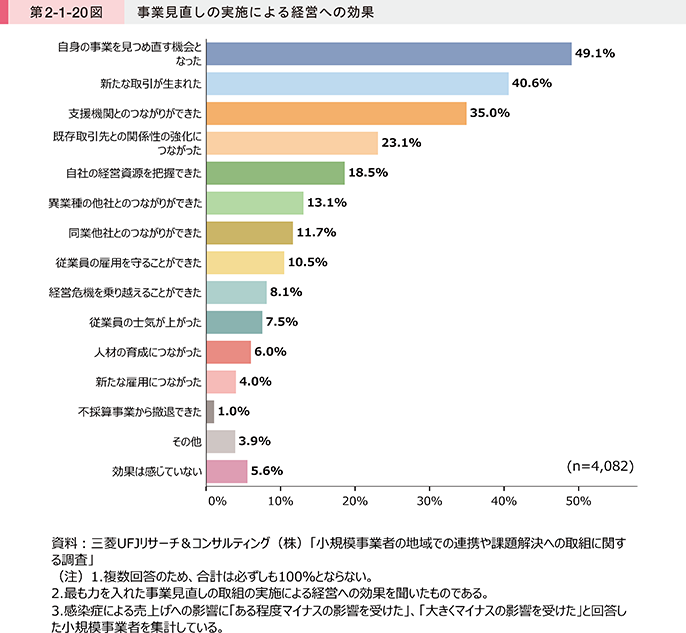

第2-1-20図は、事業見直しの実施による経営への効果を確認したものである。これを見ると、「自身の事業を見つめ直す機会となった」と回答した小規模事業者が49.1%と最も高く、次いで「新たな取引が生まれた」が40.6%、「支援機関とのつながりができた」が35.0%、「既存取引先との関係性の強化につながった」が23.1%と続いている。これらの回答結果から、事業見直しの実施を通じて、他者との関係性の構築や強化につながった可能性があることがうかがえる。

〔2〕売上高の変化と今後の売上げへの期待度

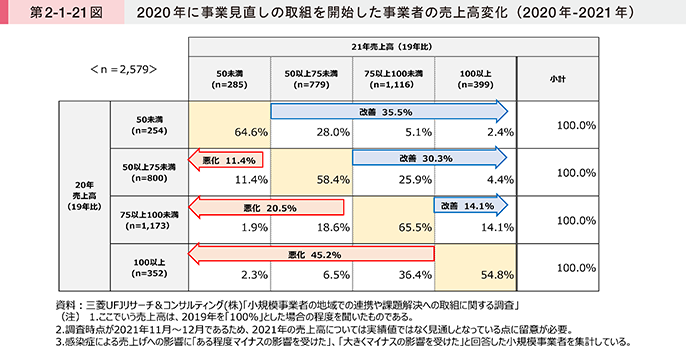

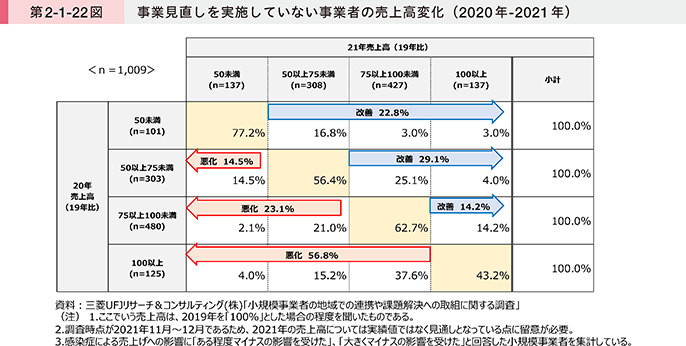

始めに、事業見直しを実施した小規模事業者と実施していない小規模事業者の売上高の変化を確認する。第2-1-21図は、2020年に事業見直しの取組を開始した小規模事業者の2020年と2021年の売上高の変化を示したものである。それに対して第2-1-22図は、事業見直しを実施していない小規模事業者の2020年と2021年の売上高の変化を示したものである。この二つを比較すると、2020年に事業見直しを開始した小規模事業者の方が2021年の売上高が改善している傾向にあることが確認できる。また、2020年の売上高が2019年比「50未満」であった小規模事業者の2021年の売上高を確認すると、2020年に事業見直しの取組を開始した小規模事業者では35.5%が改善しており、事業見直しを実施していない小規模事業者の22.8%と比べて、改善率が高いことが分かる。

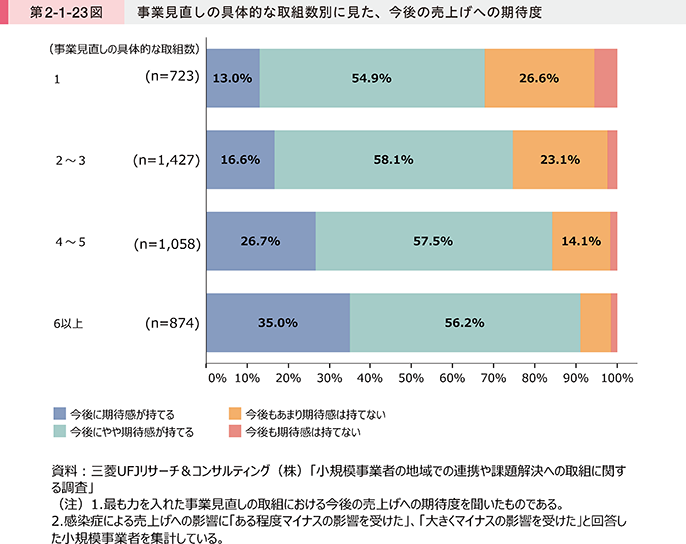

次に、事業見直しを実施した取組の数により、今後の売上げへの期待度に変化があるかを確認する。第2-1-23図は、第2-1-10図で示した事業見直しの具体的な取組内容の取組数別に、今後の売上げへの期待度を確認したものである。これを見ると、取組数が多いほど今後の売上げへの期待度が高まっていることが分かる。複合的に事業見直しの取組を進めることで今後の売上げへの期待感につながっていることがうかがえる。

事例2-1-1は、リモートロックシステムなどによる接触の回避や、ワーケーションスペースの設置など、感染症下で複合的に取組を進めることによって売上回復を図る旅館の事例である。事例2-1-2は、感染症下でアルコールの提供が困難となり、ビアホールを一時休業する決断を余儀なくされるが、ハンバーガーのテイクアウト専門店に業態転換することで人気に火が付いた飲食店の事例である。事例2-1-3は、感染症の流行によって主体であった紙媒体の広告が激減する中、今後も広告媒体の多様化が更に進んでいくことを予測し、ドローンやVRを活用した新事業に着手した事例である。

事例2-1-1:株式会社中林工務店(旅荘つゆくさ)

フロント業務の撤廃やワーケーションスペースの設置など、顧客のニーズ変化に柔軟に対応する旅館

所在地 岐阜県高山市

従業員数 4名

資本金 3,000万円

事業内容 建設業(宿泊業)

▶インバウンドの利用が急増するも感染症流行により売上げが半減

岐阜県高山市の株式会社中林工務店は、建設業を主力事業としながら、奥飛騨温泉郷で宿泊業として客室9部屋の旅荘つゆくさを営む企業である。同旅館では、他の旅館施設がターゲットとしない一人客や素泊まり客を中心に集客してきた。2013年からは増加したインバウンド需要に対応するため、高山北商工会が実施するインバウンド支援の講座などを受講。館内案内表記の多言語化や中国語版のパンフレット作成に取り組むなど、外国人旅行者の受け入れ態勢を整えることで、素泊まりを好むインバウンド需要を取り込み、近年、同温泉郷において日本人旅行者が減少傾向にある中、同旅館の宿泊者数は増加傾向にあった。しかし、感染症流行の影響でインバウンド需要が激減すると、同旅館の2021年8月期の売上高は、感染症流行前の2019年同期と比較して約4割まで落ち込んだ。

▶フロントの無人化、ワーケーションスペースの設置など着々と取組を実施

同旅館の中林徹司社長は、感染症の流行に伴って人々の密集や接触の回避などが意識されるようになる前から、旅館の運営を担当していた高齢の両親が年齢に関係なく、持続的に旅館の運営ができるようにするため、フロント業務の無人化に着手していた。具体的には、ネット回線で客室ドアの開閉ができるIoTを活用したリモートロックシステムを構築して鍵の受渡しをなくしたほか、予約受付を英語でも対応できるネットのみの限定や、クレジットカードによる事前決済のみの精算に限定したことに伴い、入室対応や金銭の受渡し業務を撤廃。平成30年2月からはチェックイン・アウトをセルフとし、フロントを無人化した運営を開始した。こうした一連の取組により、感染症下では接触の回避につながり、フロント業務の無人化は時宜を得た対応となった。また、フロント業務のオペレーションが減った分、故郷に帰ったような気さくかつ落ち着いた接客が提供できるようになり、同旅館のファンが増えるという副次的な効果もあった。

フロント業務の無人化以外にも、感染症流行後には、衝立の設置や抗菌対策を施した床材や畳の導入などの感染症対策を着々と実施。また、セルフチェックインの方法などを紹介する館内説明動画を作成し、感染症対策を進めることと並行して宿泊客の利便性向上にも努めている。さらに2021年9月には、元々食堂だった空きスペースを有効利用して、ワーケーションスペースを設置。今後は、連泊するほど安くなるような仕組みの導入を検討しており、長期滞在の宿泊客をターゲットとした新たな旅のスタイルにも対応していく予定である。

▶一連の取組は宿泊者から好評、宿泊者数も回復傾向

一連の取組に対して宿泊者からは、「感染症対策も十分で、非接触で泊まれる」、「セルフな部分は多くとも、宿の方の応対はとても温かく丁寧」といった口コミが寄せられ、2022年1月、2月の国内宿泊者が前年比約2.6倍となるなど徐々に回復しつつある。今後も宿泊者のニーズと持続的な旅館運営の両面を見据えながら取組を進めていく考えである。「1969年の開業から50年以上経過している旅館だが、大掛かりな建替えでなくても、時間があるときに少し手を加えることでお客さんは利用して下さる。今後も顧客ニーズに対応しながらサービスを提供していきたい。」と中林社長は語る。

事例2-1-2:独逸屋バーガー

ビアホール時代の人気メニューを活用したテイクアウト専門店に業態転換し、感染症の収束を見据えて業務を継続する飲食店

所在地 愛知県豊橋市

従業員数 4名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食サービス業

▶感染症流行による外出自粛で売上げが激減

愛知県豊橋市の独逸屋バーガーは、ビアホール独逸として、ビアホールを営んでいた飲食店である。代表の太田現氏は、6年前に両親から事業承継した。創業は1972年で、2022年7月で50周年を迎える。3回に分けて注ぐ樽生ビールが特徴で、料理はドイツ料理を中心に和洋問わず提供していた。リピート率は約8割と高く、夏の繁忙期には1階の40席と2階の100席が全て埋まるほどの人気店で、経営は順調であった。しかし、感染症の流行による外出自粛の影響が出始めた2020年3月以降は、団体客の予約が全てキャンセルとなり、売上げが激減した。2020年4月に緊急事態宣言が発令されると、ビアホールを一時休業。6月から再開するも、感染症の予防意識などからビアホールに客足は戻らず、売上げは通年で8割減少した。

▶ハンバーガー専門のテイクアウト店への業態転換を図る

商売として成り立たない状態だったが、太田代表は廃業を考えたことはなかった。「父が始めた店を続けたい」との思いが強く、行き着いた先がビアホールからテイクアウト専門のハンバーガー店への業態転換だった。もともとハンバーガーが好きで、国内外の旅先などでハンバーガーを食べ歩き、自分ならもっとオリジナリティのあるハンバーガーが作れると考えていたことや、感染症の収束後にビアホールを再開できるように厨房を使って店を維持できることが決め手となった。店内で飲食するスペースを設けずにテイクアウトのみにしたのは、なじみの顧客への配慮や感染リスクを抑える目的があった。豊橋市の補助金を活用し、受渡し口などの改装を実施。受渡し口は、駐車場があり厨房も近いビアホールの裏側に配置することで、客席を使用せず空調などの経費を少なくした。こうして、感染症下での対策と感染症収束後のビアホール再開の両面を見据えながら準備を進め、2021年3月にプレオープン。4月から本格的にオープンした。

▶こだわりの詰まったハンバーガーで、人気に火が付く

ビアホール時代に人気だった煮込みハンバーグにデミグラスソースをからめたこだわりの詰まったハンバーガーは、昔からのリピーターを中心に好評を得る。さらに、準備段階からの様子などをSNSでアピールすると、新聞やテレビで紹介されるようになり、「煮込みハンバーグを食べるためのハンバーガー」と人気に火が付いた。利益はビアホール時代には及ばないが、感染症下で確かに経営を支えている。太田代表は、テイクアウトへの業態転換を経験し、「何が利益を出し、客層はどうなっているのかなど、自分の店を客観視して分析することができた。経験値も高まり従業員への感謝も深まった。」と語る。感染症の収束後にビアホールを再開するまでは、ハンバーガーのテイクアウト専門店として、柔軟に営業を続ける。

事例2-1-3:有限会社市場印刷

広告媒体の多様化を機会と捉え、ドローンやVRを活用した新事業創出に取り組む企業

所在地 兵庫県姫路市

従業員数 12名

資本金 500万円

事業内容 印刷業

▶主要事業である紙媒体の広告売上げが感染症によって激減、更に今後も減少が見込まれた

兵庫県姫路市の有限会社市場印刷は、分譲地やモデルハウスへの集客を目的とした住宅・不動産会社向けの広告制作を行う企業である。主要事業は、チラシなどの紙媒体による広告印刷だが、同社にはデザイナーが7人在籍し、デザイナーのデザイン・企画力をいかしたイベントの企画提案までを手掛ける。多いときは紙媒体のチラシの売上げが全体の50~60%を占めていたが、近年は、新聞購読者の減少と連動して紙媒体によるチラシの売上げは減少傾向にあった。さらに感染症の流行により、非対面・非接触の告知方法が急増したことが拍車をかけた。2020年度のチラシの売上げは、前年度比で4割程度減少した。今後、感染症が収束してもチラシを主体とした紙媒体の広告は減少していくことが見込まれ、チラシなどの広告物印刷に代わって継続的に受注できる商材を確立する必要があった。

▶ドローンとVRによる新規事業に着手

一方、2020年度のWebや動画などのコンテンツ制作は前年度比で約8割増加。同社の高島泰輔社長は、今後も広報媒体の多様化が進み、ドローンやVRなどを活用したデジタル広告の需要が更に高まると予測していた。

もともと同社では、2014年からドローンを使った分譲地などの空撮を行っていたが、機材の故障リスクから多くの注文を外注により対応してきた。その場合、同社の手数料を含めると顧客の費用負担が大きく、撮影を諦めざるを得ない状況が数多くあった。そんな中、2021年春頃に姫路商工会議所から事業再構築補助金の紹介を受ける。姫路商工会議所の支援を受けながら改めて事業計画書を作成し、ドローンやVRを活用した新事業創出に取り組むことにした。2021年6月に同補助金に採択されると、最新のドローンを導入し、自社単独での分譲地の空撮サービスを開始。外注した場合よりも低価格帯を実現し、顧客の要望にきめ細やかに対応できるようになった。さらに、屋内のVR撮影が可能なマーターポート社製3Dスキャンカメラに加えて、屋外の撮影が可能なライカ社製の3Dスキャンカメラを購入し、モデルハウス、ショールームにおいて屋内外全てのVR撮影の提供を開始。これにより、ドローンによる分譲地の空撮に加えて、住宅展示場やモデルハウスの外観から内観までのVR撮影・画像作成をトータルで行えるようになり、デジタル広告における同社の競争力が強化された。

▶今後はドローン空撮写真を商材に事業の拡大を目指す

同社の空撮サービスを利用した住宅会社の顧客からは、「分譲地のドローン撮影からそのままモデルハウスの玄関を通り、室内3D撮影した画像につなげることにより今までにない広告を作成できた」との声があったほか、今までに取引のなかった業種の顧客からもドローンやVRを通じて引き合いを受けるようになった。2022年4月には、エリアを絞ってあらかじめ撮影しておいた分譲地の空撮画像を集めたECサイト「ドローンフォトバンク」を構築し、ドローン空撮写真を商材としてSNS広告やチラシ・看板などの分譲地の販促提案を行うことで、売上げへの更なる相乗効果を目指している。「ドローンとVRを活用した新規事業を軌道に乗せて、全社売上高に占める新規事業比率を2024年度には15%超、4,620万円に引き上げたい。」と高島社長は語る。

〔3〕事業計画書の作成と支援機関の活用

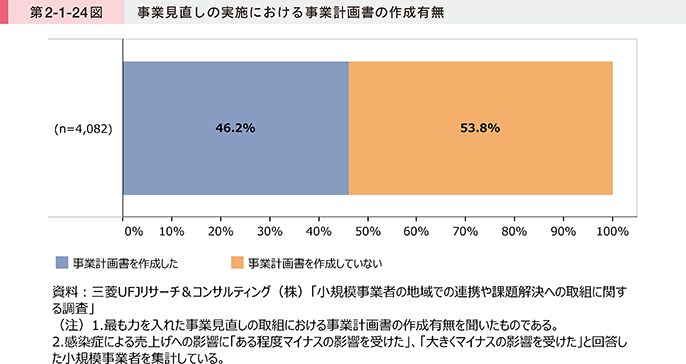

第2-1-24図は、事業見直しの際の事業計画書の作成有無について確認したものである。これを見ると、約半数の小規模事業者が事業見直しの実施の際に事業計画書を作成したことが見て取れる。

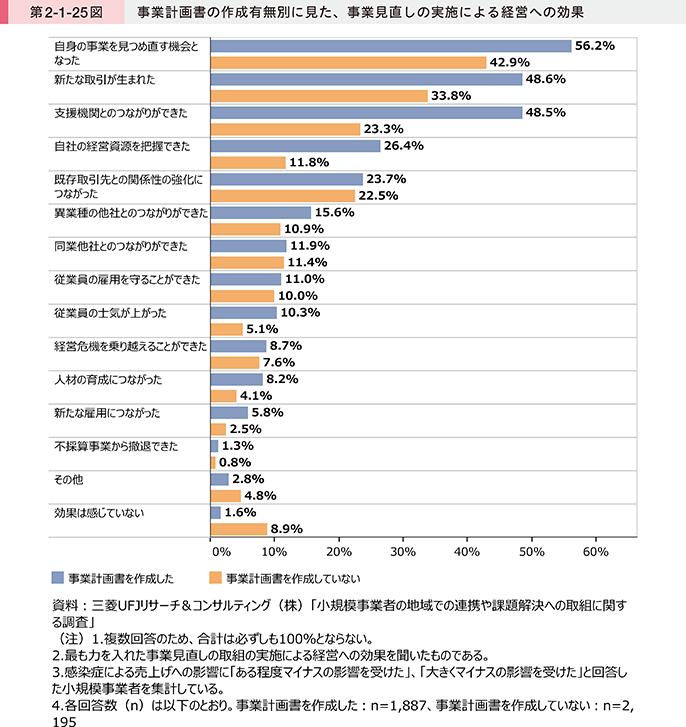

第2-1-25図は、事業計画書の作成有無別に、事業見直しの実施による経営への効果を確認したものである。これを見ると、事業計画書を作成した小規模事業者の方が、作成していない小規模事業者に比べ、多くの項目で回答割合が高くなっていることが分かる。特に、「自身の事業を見つめ直す機会となった」、「新たな取引が生まれた」、「支援機関とのつながりができた」、「自社の経営資源を把握できた」の四つの項目においては、事業計画書の作成有無による効果の差が大きいことが見て取れる。

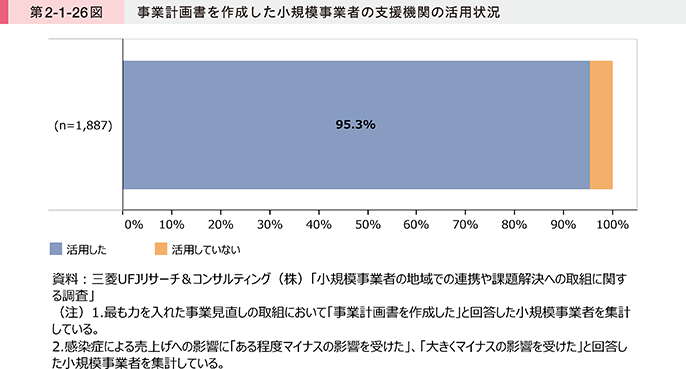

第2-1-26図は、事業見直し実施の際に事業計画書を作成した小規模事業者における支援機関の活用有無を確認したものである。これを見ると、事業見直しの実施の際に事業計画書を作成した小規模事業者のうち、9割以上が支援機関を活用していたことが分かる。

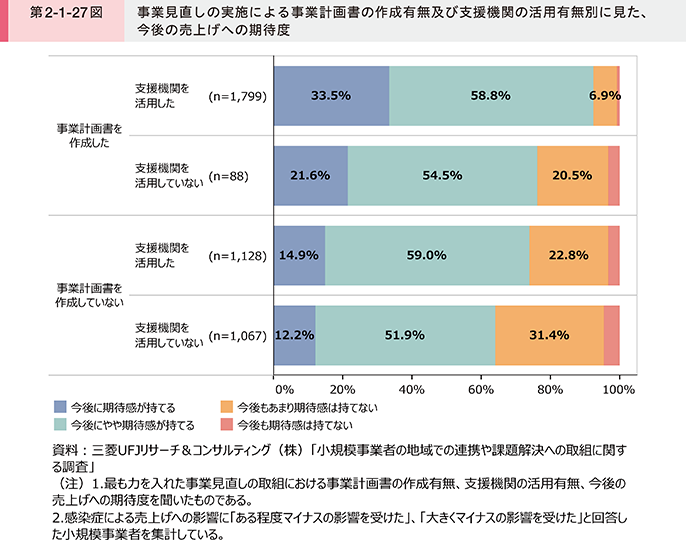

第2-1-27図は、事業計画書の作成有無と支援機関の活用有無別に、今後の売上げへの期待度を確認したものである。これを見ると、事業計画書を作成し、支援機関を活用した小規模事業者が今後の売上げに最も期待感を持っていることが分かる。小規模事業者が事業見直しによって売上回復・拡大を実現する上で、事業計画書の作成や支援機関の活用が重要であることがうかがえる。

4.事業見直しの課題

前項では、現下の事業見直しにおいて売上回復・拡大を実現する上で、事業計画書の作成や支援機関を活用することなどの重要性を確認したが、ここでは事業見直しを実施していない小規模事業者について見ていく。

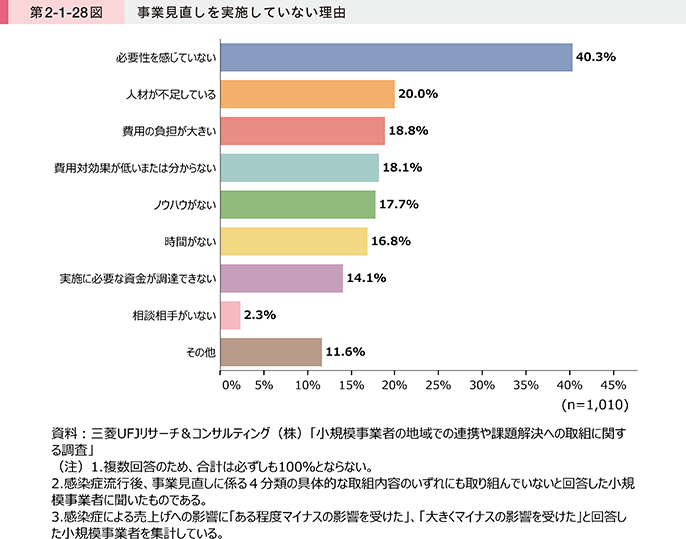

第2-1-28図は、事業見直しを実施していない小規模事業者にその理由を確認したものである。これを見ると、「必要性を感じていない」と回答した小規模事業者が約4割存在することが分かる。

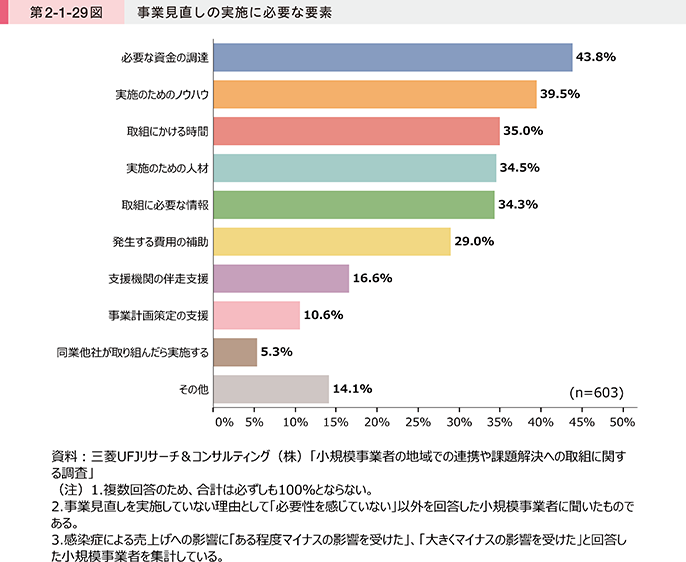

第2-1-29図は、事業見直しを実施していない小規模事業者のうち、「必要性を感じていない」と回答した小規模事業者以外に事業見直しの実施に必要な要素を聞いたものである。これを見ると、「必要な資金の調達」や「実施のためのノウハウ」と回答した割合が高いことが分かる。

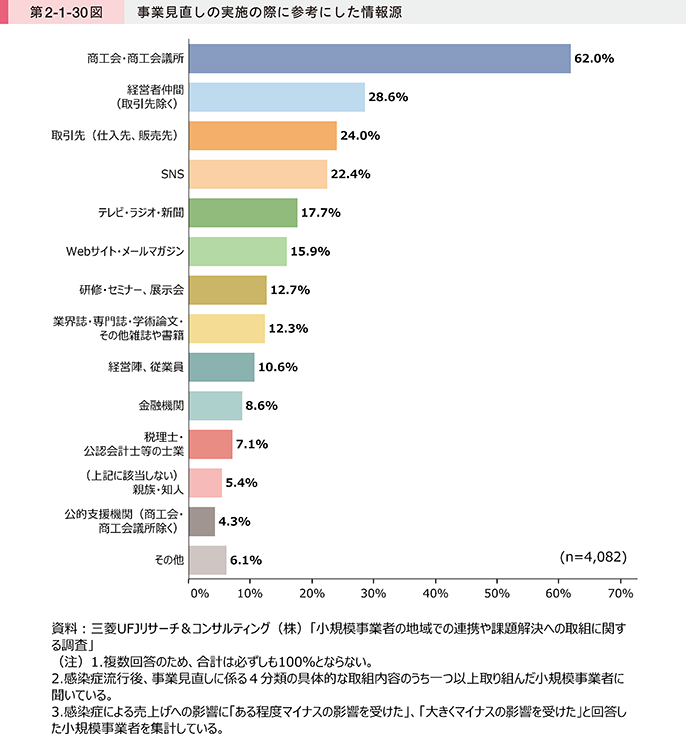

第2-1-30図は、事業見直しを実施した小規模事業者が、実施する際に参考にした情報源を示したものである。これを見ると、「商工会・商工会議所」と回答した割合が高く、「経営者仲間(取引先除く)」、「取引先(仕入先、販売先)」と回答した小規模事業者も一定数存在することが見て取れる。事業見直しを実施した小規模事業者の多くは、第三者との関わりの中で事業見直し実施のヒントを掴んでいることが推察される。

今後、事業見直しの実施を検討している小規模事業者、必要性を感じながらも実施できていない小規模事業者は、支援機関や経営者仲間などからの情報を上手く活用しながら、事業見直しの実施に向けて検討を進めることが重要といえるだろう。