第3節 経営力再構築伴走支援などの中小企業に対する支援の在り方

中小企業、小規模事業者が昨今置かれている状況は、大企業によるサプライチェーンの見直し、事業環境に影響を与えるような様々な制度改正、世界的な脱炭素・カーボンニュートラルやデジタル・トランスフォーメーション(DX)への動き、急速に進む人口減少、自然災害の頻発や新型コロナウイルスの感染拡大など、経営環境が激変する中で、厳しい状況にある。

こうした経営環境が変化し、先を見通すことが困難な時代においては、しっかりと経営課題を見極め、進むべき道を描いていくことが必要であり、第三者である中小企業支援機関や支援者が経営者に寄り添ってこの難しい課題に取り組むことが求められている。

中小企業、小規模事業者に寄り添って支援を行うことは、中小企業、小規模事業者の潜在力の発揮、政策の有効活用、ひいては日本経済の成長、発展にとって重要であり、これを担う中小企業支援機関、支援者は、大きな社会的役割を担っているといえる。本節では、ポストコロナ時代における中小企業支援の在り方について、見ていく。

1.支援機関によるサポートの現状と事業者の自己変革に向けた課題

ここでは、自社が取り組むべき課題を設定する前提となる、自社を取り巻く事業環境の把握状況について、外部の支援機関などによるサポートの有無別に確認していく。

〔1〕自社の事業環境の把握状況

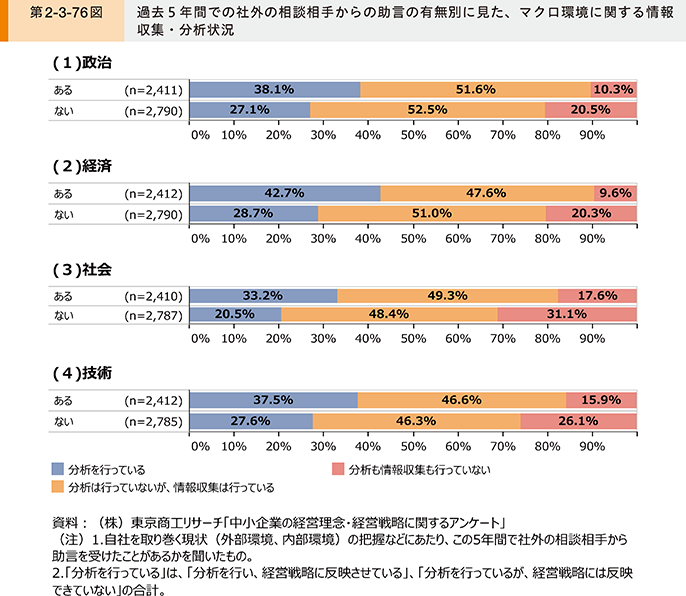

ここでは、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」17を基に確認していく。第2-3-76図は、過去5年間での社外の相談相手からの助言の有無別に、マクロ環境に関わる情報収集・分析状況について見たものである。これを見ると、社外の支援機関などから助言を受けたことがある企業の方が、いずれの項目においても情報収集・分析を行っていると回答した割合が高いことが分かる。

17 詳細は第2部第1章第3節第1項を参照。

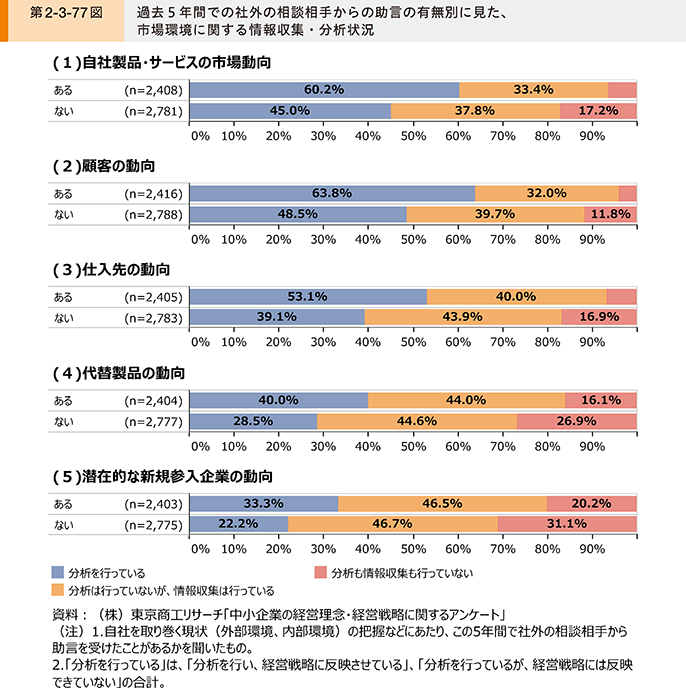

第2-3-77図は、過去5年間での社外の相談相手からの助言の有無別に、市場環境に関する情報収集・分析状況について見たものである。外部の支援機関などから助言を受けたことがある企業の方が、いずれの項目についても情報収集・分析を行っていると回答した割合が高いことが分かる。

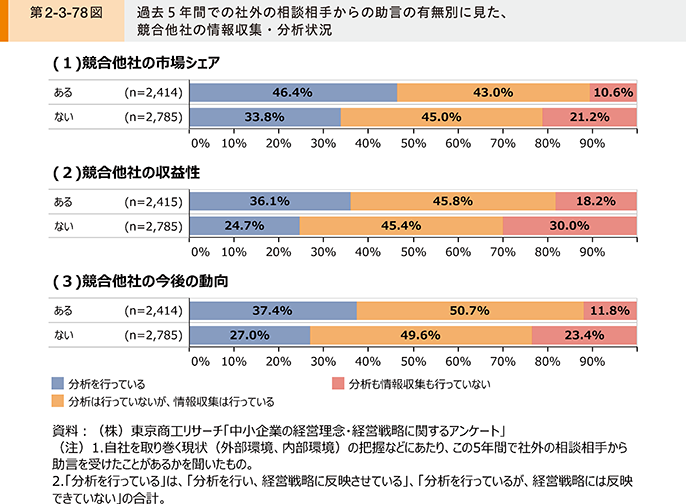

また、第2-3-78図は、過去5年間での社外の相談相手からの助言の有無別に、競合他社の情報収集・分析状況について見たものである。外部の支援機関などから助言を受けたことがある企業の方が、いずれの項目についても情報収集・分析を行っている割合が高いことが分かる。

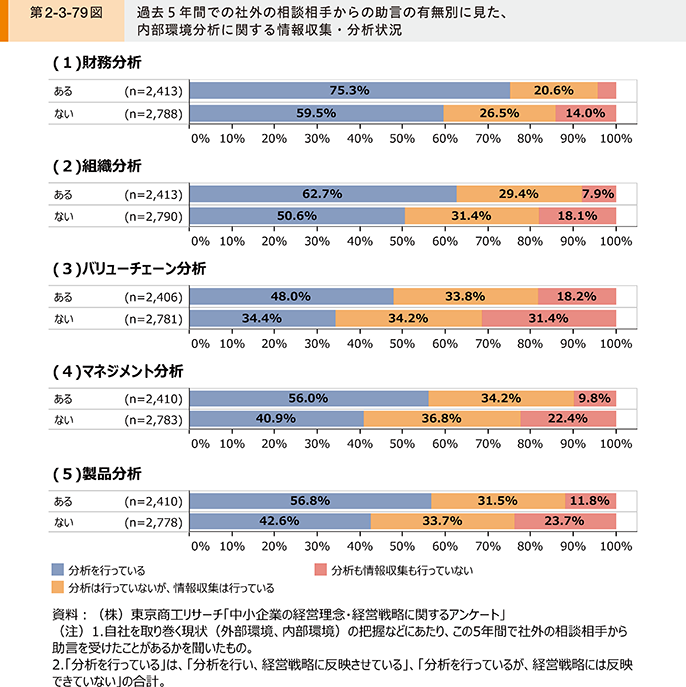

最後に、第2-3-79図は、過去5年間での社外の相談相手からの助言の有無別に、自社の内部環境に関する情報収集・分析状況について見たものである。外部の支援機関などから助言を受けたことがある企業の方が、いずれの項目についても情報収集・分析を行っている割合が高いことが分かる。

ここまで見てきたように、支援機関などの社外からの助言を得ている企業の方が、自社を取り巻く事業環境を把握及び分析している傾向にあることが分かった。経営資源の限られる中小企業においては、経営課題の把握の前提となる、自社を取り巻く事業環境の分析のために、外部の支援機関などを活用することも重要といえよう。

〔2〕事業者の自己変革に向けた取組

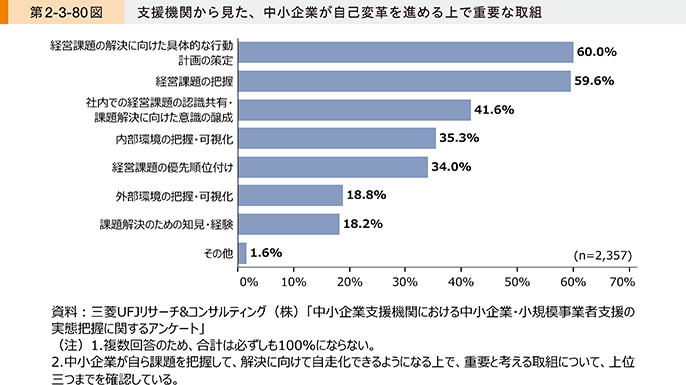

ここからは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が「令和3年度中小企業実態調査委託費(小規模事業者の経営環境変化に伴う地域での連携や課題解決への取組に関する調査研究)」において実施した支援機関を対象としたアンケート調査18の結果を基に確認していく。第2-3-80図は、支援機関から見た、中小企業が自己変革を進める上で重要な取組について確認したものである。これを見ると、「経営課題の解決に向けた具体的な行動計画の策定」、「経営課題の把握」が重要であると回答した支援機関の割合が高いことが分かる。

18 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「中小企業支援機関における中小企業・小規模事業者支援の実態把握に関するアンケート」:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が、2021年11~12月に経営革新等支援機関を対象に実施したWebアンケート調査(有効回答数:2,357件)。

〔3〕支援機関による支援の現状

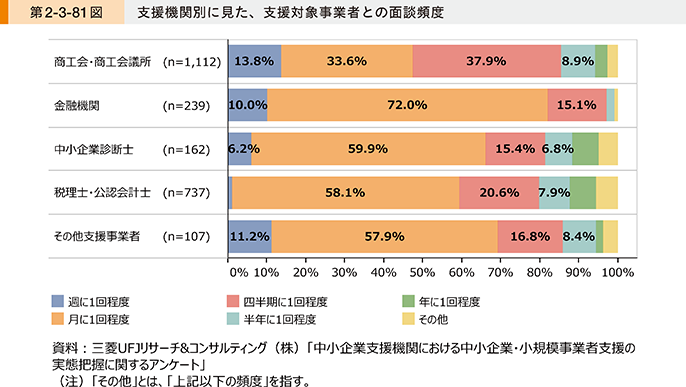

続いて、支援機関による支援対象事業者への支援の現状について確認していく。第2-3-81図は、支援機関別に、支援対象事業者との面談頻度について見たものである。これを見ると、面談頻度が月に1回程度とする支援機関が多い傾向にあることが分かる。

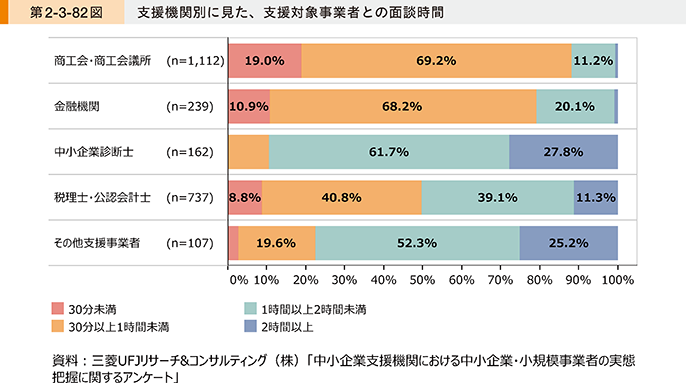

第2-3-82図は、支援機関別に、支援対象事業者との面談時間について見たものである。商工会・商工会議所や金融機関では、「30分以上1時間未満」の割合が6割超と最も高く、中小企業診断士やその他支援事業者では、「1時間以上2時間未満」が最も高い。

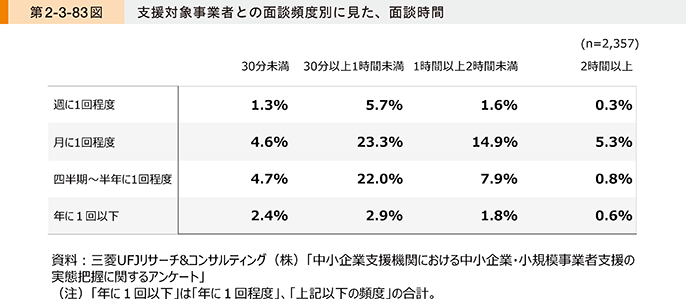

さらに、第2-3-83図は、面談頻度別に、支援対象事業者との面談時間について見たものである。いずれの面談頻度においても1回の面談時間は「30分以上1時間未満」が最も多くなっている。

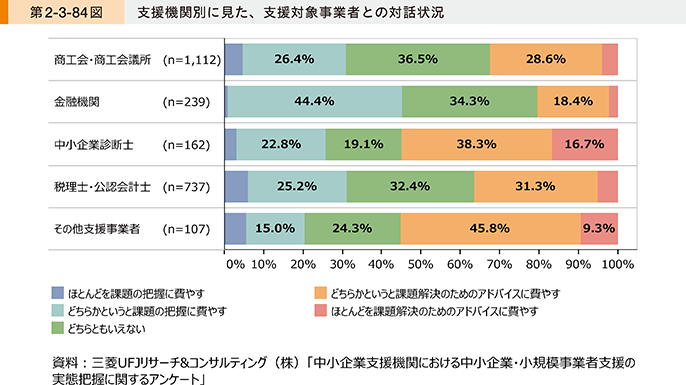

最後に、第2-3-84図は支援機関別に、支援対象事業者との対話状況について見たものである。これを見ると、金融機関においては、課題の把握に対話時間を費やす割合が高い一方、金融機関以外の支援機関においては課題解決のためのアドバイスに対話時間を費やす割合が高くなっている。全体としては課題解決、課題把握の双方に、対話時間が費やされていることが分かる。

2.今後の支援の在り方~経営力再構築伴走支援モデル~

〔1〕中小企業が迫られるビジネスモデルの革新

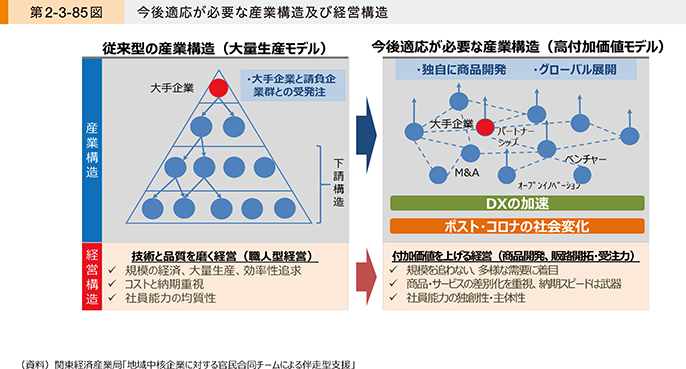

経営環境が不可逆的に変化する中にあって、大企業であっても、従来のビジネスモデルから脱却し、新たなバリューチェーンの構築、ビジネスモデルの組み換え、経営資源の大胆な再配分が必要となっている。その影響は、グローバル展開による成長を目指すグローバル型中小企業、独自技術によるスケールアップを狙うサプライチェーン型中小企業にも確実に及ぶ状況となっており、自社の技術力、製品の質、開発力、提案力などを基に、常に新しい販路を開拓する姿勢が必要となってくる(第2-3-85図)。

このように、不確実性の高い時代は、戦後復興期と異なり、唯一の正解は存在せず、こうすればうまくいくという必勝の方程式(ビジネスモデル)は、見出すことが困難となっている。様々な着想(アイデア)、基盤(シーズ)技術、人的つながり(ネットワーク)、売り方・買い方(マーケティング)等の経営資源のどこに成功の原石が埋もれているのか分からない状況にあっては、数多くの挑戦と苦難を積み重ねること、失敗したとしても再チャレンジすることが、新たな時代の未来を切り拓き、成長を実現することにつながるといえる。

〔2〕経営者に求められる「自己変革力」

これまでの新型コロナウイルス感染症流行下の2年間、緊急的な中小企業支援として、持続化給付金、一時支援金・月次支援金、事業復活支援金、実質無利子・無担保融資等の資金繰り支援、事業再構築補助金等の支援策が実施されてきた。

今後、ポストコロナ時代を迎えるに当たって、中小企業、小規模事業者においても「経営力そのもの」が大きく問われることになる。経営者自らが、環境変化を踏まえて経営課題を冷静に見極め、迅速果敢に対応・挑戦する「自己変革力」が求められている。

グローバル展開による成長を目指すグローバル型中小企業、独自技術によるスケールアップを狙うサプライチェーン型中小企業、さらには、地域資源を活かした事業で持続的発展を目指す地域資源型中小企業、地域に密着したサービスの維持・発展を目指す地域コミュニティ型中小企業、いずれの企業経営においても、大きな経営上の課題が出てきている時代にあり、まさに「経営力そのもの」の向上、「自己変革力」を身に付けることが求められている。

〔3〕中小企業・小規模事業者に対する第三者の支援の必要性

経営環境の変化が激しく、不確実性が高い時代において、経営改善を目指す場合であっても、成長を追求する場合であっても、中小企業、小規模事業者が有する限られた経営資源に鑑みれば、これを経営者が独力で行うことは難しい。そこで、第三者による支援が重要となってくる。

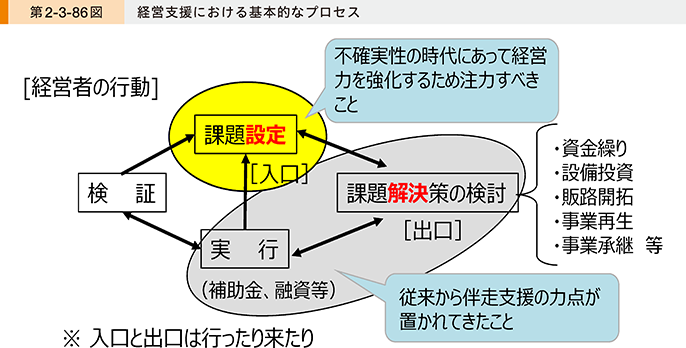

経営者、その支援者が取るべき基本的なプロセスは、「経営課題の設定→課題解決策の検討→実行→検証」であり、第2-3-86図のように、課題設定を「入り口」として課題解決を「出口」とするものである。

しかしながら、このプロセスは必ずしも一方向に流れるものではなく、課題解決策の検討の過程で課題設定に戻ったり、実行の過程で解決策の再検討を行ったりというように、行ったり来たりすることが多い。

〔4〕経営課題の設定に対する支援の重要性

これまで国や地方自治体は、中小企業、小規模事業者が直面する経営課題を解決するために利用できる様々な施策ツールを提供することに力を注いできたが、これは同時に、課題解決策の検討、実行プロセスにおける支援が広く行われてきたともいえる。その一環で補助金申請サポートのような伴走支援も行われてきた。

従来型の大量生産モデルに基づく産業構造の下で、中小企業、小規模事業者における経営課題がある程度共通していた時代においては、経営課題がどこにあるのかを見極めるプロセスをしっかり行わなくとも、課題解決策が大きく外れることがなかったため、こうした支援が比較的有効に機能してきた。

他方、経営環境の変化が激しく、複雑さを増した時代においては、企業の直面する課題は様々であり、効果的に経営課題を解決するためには、そもそも経営課題が何であるのかということについての正確な分析から入らなければならない。また、課題解決に取り組んでいる中で、別の経営課題に直面し、その課題分析を行った上でなければ効果的な経営改善に至らないといったケースも多々ある。

したがって、今日では、課題設定プロセスについて、課題解決策の検討プロセス等と同様、あるいはそれ以上にしっかりと支援することが求められる。その際、経営者本人にとっての「本質的経営課題」にまで遡って特定、把握することが重要である。

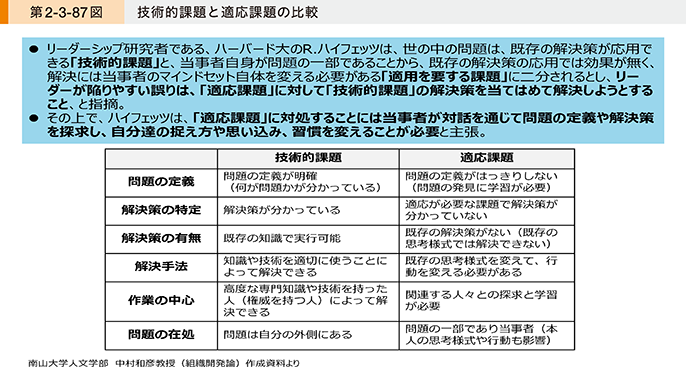

〔5〕経営者の「腹落ち」の必要性

経営環境の変化が激しい時代においては、経営を見直したり、成長を実現したりするために、直面する多くの課題を乗り越えていくことが必要である。その際、経営者には、困難な壁に直面してもやり切る意思、状況に応じて臨機応変に対応できる柔軟性、経営者の独りよがりにならず社全体を巻き込む統率力等が求められる。このように、経営改善や成長に向けた取組は、リーダーシップ研究者R・ハイフェッツ(ハーバード大)の考えに基づけば、既存の解決策が応用できる「技術的課題(Technical Problems)」ではなく、既存の解決策がなく、当事者のマインドセット自体を変える必要がある「適応を要する課題(Adaptive Challenges)」そのものである。このため、当事者である経営者が十分に「腹落ち」(納得)していなければ、その考えや行動を変えることはできず、誰かに言われたことを鵜呑みにするだけでは「腹落ち」には至らない(第2-3-87図)。

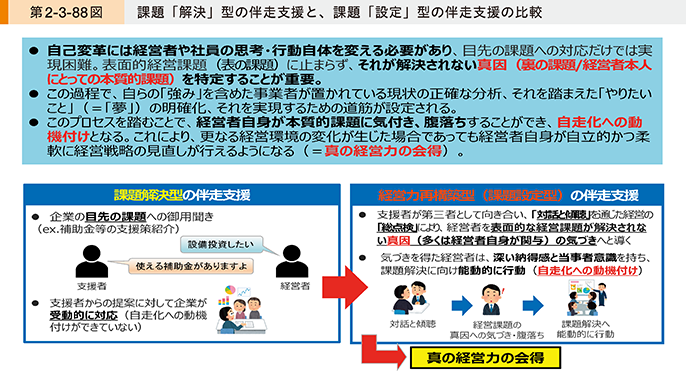

経営者が腹落ちすれば、当事者意識を持って、自ら能動的に行動を起こすようになる。すなわち、「内発的動機づけ」が得られ、困難があっても最後までやり切ることができるようになり、結果として企業・事業者の「潜在的な力」が引き出され、それが最大限発揮される。経営者がこのような状態に達すれば、経営課題の解決に向けて「自走化」できるようになったと評価でき、「自己変革力」を身に付けたといえる(第2-3-88図)。

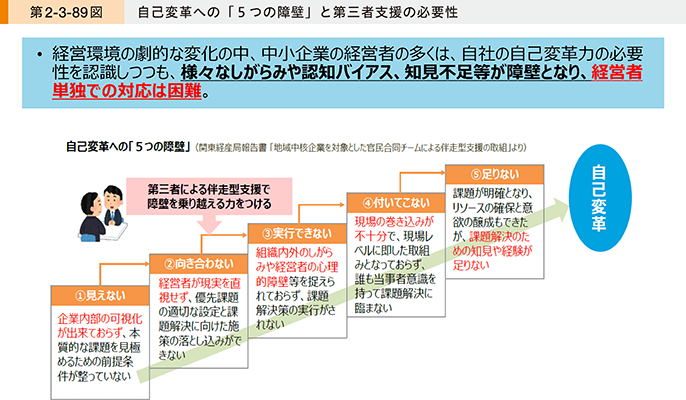

他方、経営者が独力で腹落ちに至ることは容易ではない。多くの中小企業、小規模事業者に見られる、自己変革を妨げる典型的な障壁の中には、経営者が自社の課題に「向き合わない」姿勢が問題となっているケース、例えば、過去の成功体験などが「認知バイアス」となり、経営者が現実に向き合えなくなっているような例も少なくない。このような経営者は、経営環境を客観的に認識することができなかったり、複数の選択肢から最適なものを選び取ることが困難であったりするため、第三者である支援者から課題設定プロセスへの支援を受けながら、課題解決に向けた取組に腹落ちしていくのが通例である。また、腹落ちに至った後のフォローも支援者が行うことで「自己変革力」の会得までしっかりとした道筋が描かれたことになる(第2-3-89図)。

〔6〕「対話」を重視した支援モデル

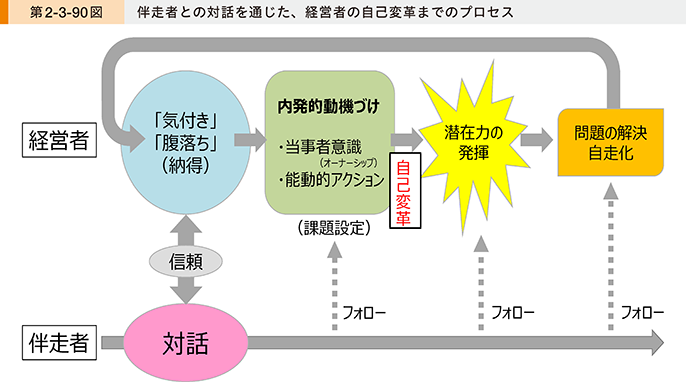

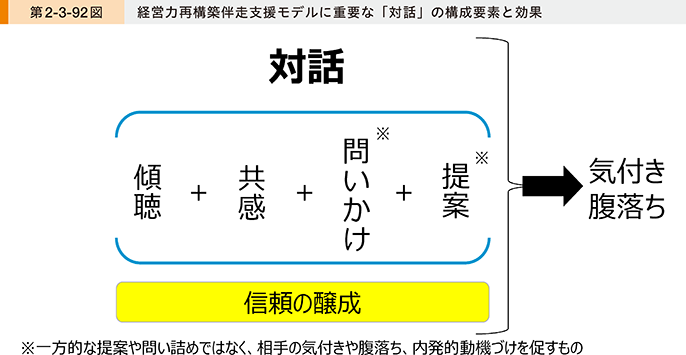

経営者が「腹落ち」するための最善の方法は自ら答えにたどり着くことである。しかし、中小企業、小規模事業者の経営者が独力でそこに至ることは現実的には難しい。そのため、まずは第三者(支援者)に経営者自らの頭の中にある想いを伝えて「言語化」することが大事である。支援者は、相手の言葉にしっかりと耳を傾け(傾聴)、共感を示しつつ、適切な問いかけを通じて、相手の想いを整理していき、具体的な形に導いていく。このプロセスを踏むことで、経営者は考えが整理され、自ら答えにたどり着いたと実感することができ、結論に対して「腹落ち」することになる(第2-3-90図)。

第三者からの提案であっても「腹落ち」するためには、信頼できる人からの提案なのだと感じられることが必要である。そのためにも、支援者は経営者との対話を通して信頼感を醸成しなければならない。

これまであまりウエイトが置かれてこなかった経営課題の設定プロセスへの支援であるが、これは、他のプロセスへの支援と比べて、経営実態や経営環境についての深い理解と洞察が求められる支援である。この実現のためには、経営者、社員等との対話を重ね、分析するために十分な情報を最大限引き出すことが必要である。ここでも経営者や従業員との間で信頼関係を醸成することが重要である。

〔7〕経営力再構築伴走支援モデルの三要素

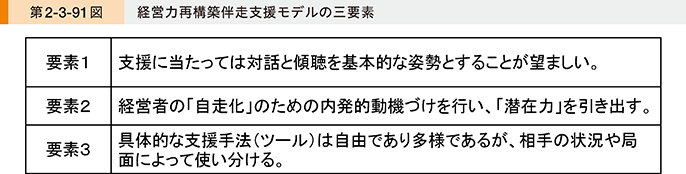

事業の成長、持続的発展を目指す中小企業、小規模事業者を支援する際に生じる問題点検型のアプローチの課題を解消するためには、まず目先にある問題の解決を目的に据えるのではなく、経営者の自己変革力、潜在力を引き出し、経営力を強化・再構築することを目的とすべきである。経営力再構築伴走支援を実施するに当たって踏まえるべきは、第2-3-91図に示す三要素である。

経営者の自己変革力を引き出し、経営力を強化する目的を達成するためには、経営者との対話、さらに必要であれば経営幹部、後継者や従業員等とも対話することが必要である。対話する際、相手の話をしっかりと聞き(傾聴)、相手の立場に共感することが重要であり、そのような姿勢によって、相手の信頼感を十分に得ることが支援の前提となる。傾聴によって聴き出した内容をベースとして、さらに問いかけを発することによって、相手の想い、考えを余すところなく言語化してもらうとともに、その問いかけによって相手の頭の中を整理し、出口の具体化を促していくのが「好ましい対話」であるといえる。

また、経営力強化のためには、経営者が取り組むべきことに腹落ち(納得)し、当事者意識を持って、能動的に行動することが必要である。「内発的動機づけ」が適切に行われれば、経営環境に変化が生じた場合であっても、経営者自身が自立的かつ柔軟に経営を正しい方向に導くことができると期待され、企業がその「潜在力」を最大限に発揮されることにつながる。これが「自己変革力」、「自走力」であり、この能力の涵養を意識して支援を行うことが望ましい(第2-3-92図)。

実際の支援に当たっては、例えば、経営の現状分析のためにローカルベンチマークを使う、経営の未来像を描くために経営デザインシートを使うといった、支援に当たっての具体的に有用な手法は多様にあり、これまで慣れ親しんだ手法がそれぞれの支援者にある。それを尊重し、自由に実施することが適当と考えられる。支援対象者やその置かれている局面によって、最適な手法を用いることが重要である。

〔8〕経営難に直面している中小企業、小規模事業者に対する支援のあり方

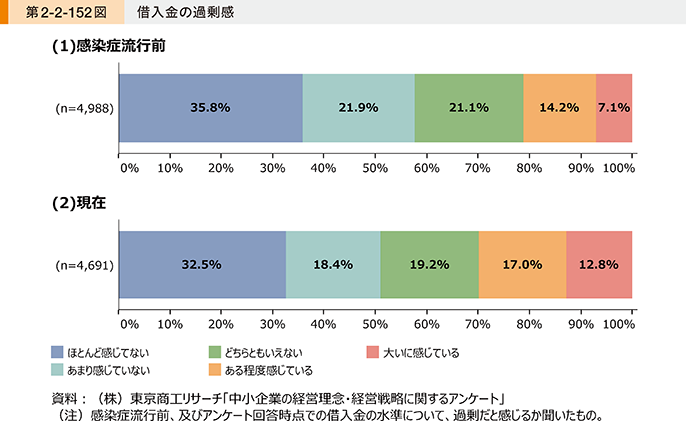

債務の過剰感があり、経営が厳しい中小企業、小規模事業者にとっては、目先の債務をどう返済するかが中心的な経営課題であり(第2-2-152図(再掲))、時間をかけて経営者の腹落ちを促したり、緻密な課題設定支援を行ったりしている余裕はない場合が多い。

こうした企業、事業者に必要な支援は、返済原資を得るための速やかな収益力改善支援、事業再生支援、場合によっては廃業を促し、円滑な廃業を支援しつつ、経営者の再チャレンジを促すことである。必要に応じて、経営者が嫌がるようなことをあえて迫る厳しい姿勢も重要となる。また、目先の危機を乗り越えるため、資金繰り支援等の課題解決支援策をまずは早急に利用するような割り切りも必要である。

したがって、経営者の腹落ちを促すことで企業の潜在力を引き出すこと、経営課題の設定への支援に力点を置く「経営力再構築伴走支援モデル」は、経営が危機に陥っていて、対策を講ずることが待ったなしの状況にある企業、事業者に向くモデルではなく、比較的健全に経営が行われていて、事業の成長、持続的発展を目指している企業、事業者や経営改善が必要ではあるが一定の時間をかける余裕がある段階にある企業、事業者を対象とすることが適当なモデルといえる。

〔9〕経営力再構築伴走支援モデルによる伴走支援の意義・可能性

課題設定と経営者の腹落ちに重きを置く「経営力再構築伴走支援モデル」について、大きく二つの意義・可能性があると考えられる。

一つ目は、中小企業政策の浸透力強化や裾野拡大である。これまで、中小企業、小規模事業者の様々な課題について予算、税等の課題解決ツールの施策が展開されてきたが、これを活用して実際にその課題を乗り越えて成果を出すまでには、更に経営上の様々なボトルネックがあることが多かった。経営力再構築伴走支援モデルは、経営者の課題設定力を高め、経営者や従業員の腹落ちによる潜在力を引き出すものであり、こうした経営上のボトルネックを乗り越え、中小企業、小規模事業者の成長力を一層高め、円滑な事業承継を促し、停滞している経営改善を後押しするといった実際の行動や成果に結びつく可能性を高めるものと考えられる。これは、予算の有効活用という観点からも重要である。

また、課題解決のための施策ツールに力点を置いた支援は、情報感度の高い一部の事業者にしか施策が届かない側面もあったのではないかと考えられる。経営力再構築伴走支援モデルにおいて、経営課題の設定プロセスにも力点を置くことにより、課題設定支援を通じて、これまで中小企業支援施策を利用する発想がなかった事業者にも施策を届けることが可能となり得る。

さらには、経営力再構築支援によって、より多くの中小企業・小規模事業者が「自己変革力・経営力」を身に付けることにより、国や自治体の提供する補助金等に頼らずとも、自ら成長や持続的発展を実現できることが期待される。

二つ目は、「新しい資本主義」に必要な「人への投資」の実現という意義・可能性である。中小企業、小規模事業者が自己変革力を発揮することで、付加価値を生み出す力が高まれば、賃上げや人材投資といった人的資本への投資余力を生み出す可能性が増すことになる。

また、全国で経営力再構築伴走支援を実施できるよう、支援人材の質的向上を図ることができれば、伴走支援を実施する者を通じて、中小企業の経営者、個人事業主、従業員という「人」の潜在力を引き出すことができる。このことは、間接的に「人」の能力を涵養するという意味において、広義の「人への投資」ともいえる。これにより、中間層を構成する多くの中小企業、小規模事業者が「経営力再構築伴走支援モデル」の開発・普及を通じてその潜在力を発揮することができれば、大企業と中小企業、小規模事業者の共存共栄、人口減少に打ち勝つ地域経済社会の創出等により、日本ならではの「新しい資本主義」を実現する可能性を高めることにつながる。

コラム2-3-6:事業環境変化対応型支援事業

中小企業、小規模事業者を取り巻く環境が大きく変化する中で、経営の方向性を見極めることが徐々に難しくなってきている。こうした不確実性の高い時代においては、生産性向上、事業継続、販路拡大等を実現していくためには、経営者が変化に柔軟に対応できる「自己変革力」を高めることが必要となる。

そのためには、経営者が深い納得感と当事者意識を持てるよう、支援者が第三者として向き合い、対話と傾聴を通じた経営の伴走支援を行うことが重要となる。

足下の課題である、最低賃金への対応や税制改正等の事業環境変化に、中小企業、小規模事業者が円滑に対応できるよう、各種の相談窓口の体制を強化し、併せて、課題設定型の伴走支援を全国で実施するため、令和3年度補正予算において「事業環境変化対応型支援事業」が措置された。本事業の具体的な内容は以下のとおり。

(1)「経営力再構築伴走支援」研修プログラムの策定・伴走支援の実施・データベース構築

中小企業大学校にて、「対話と傾聴」や「経営者の経営課題の真因を引き出す手法」等に関する研修プログラムを開発する。

その上で、中小企業、小規模事業者の支援に関わる人材として、企業経営者OB、経営指導員OB、フリーランスの中小企業診断士等を想定して公募し、中小企業大学校で開発した研修プログラムを受講してもらい、「経営力再構築伴走支援」の担い手として支援を実施する。

(2)商工会、商工会議所等の中小企業支援機関の体制強化

商工会・商工会議所等の中小企業支援機関における相談窓口・巡回指導の体制を強化する。必要に応じて、「経営力再構築伴走支援」に関する研修プログラムを受講した支援員が、中小企業等を訪問する形で「経営力再構築伴走支援」を実施できるように体制を構築する。

コラム2-3-7:伴走型支援の浸透

いくつかの中小企業支援現場においては、公的支援機関による伴走支援の効果が出始めている。本コラムでは、埼玉県商工会議所連合会及び兵庫県多可町商工会による支援事例について、紹介する。

支援事例1:埼玉県商工会議所連合会による支援事例

1 支援対象の概要・業種、支援の開始時期等

株式会社新井精密(創業:1984年10月)、事業内容:精密部品加工、

事業領域:自動車分野、空圧分野、医療機器分野 等

従業員数:約90名

支援開始:2015年(継続中)

2 支援の概要

〔1〕背景

創業1984年、埼玉県秩父市の精密部品加工業である。創業者は繊維業界勤務後、脱サラし、夫婦二人の内職で事業をスタートさせた。誠実さと粘り強さで少しずつ取引先の信頼を勝ち得て、事業を拡大していった。

現社長は2代目である。大学に通いつつ、休みは家業を手伝い、卒業後に入社。学習意欲が高く、金融系シンクタンクのマネジメントスクールに参加し、自己研鑽を重ねた。

製品の高性能化に伴い、部品に求められる品質や精度が高度化の一途をたどる中、積極的に設備投資を行い、技術力を向上させるとともに、約70台のCNC旋盤による24時間365日のフル活動生産体制を構築した。

支援担当者との出会いは2015年である。新工場建設の投資計画の作成、および最新型CNC旋盤の導入に関する補助金活用支援について、メインバンクから紹介があった。経営者との対話を重ねているうちに、投資計画だけでなく、今後の成長戦略についてサポートしてほしいとの依頼があった。

〔2〕経営者の想いと悩み

支援担当者は、まず経営者の想いを聴くことから始めた。最初に経営者が口にしたのは、「家業から企業への脱皮」であった。専務取締役時代から、生産管理や業務改善等の手法は理解していたが、「人の管理」「資金繰り」「設備投資」「新規顧客開拓」など根本的問題への対応は場当たり的で、「社長の仕事とは何か」、自問自答する毎日が続いていた。その一方で、「結果で示すしかない」と意気込み、改革を前に進めようとすると、社員との軋轢が生まれ、創業経営者との間にも壁を感じるようになった。

経営者には、会社を永続的に発展させることが経営者の使命であり、そのためには成長戦略を描き続けなければならないとの信念があった。支援担当者は、経営者の考えを尊重し、まずは5年後の成長目標を経営者と共有することにした。経営者は5年後の目標年商10億円(相談時点では6.4億円)を掲げ、それを達成するために重点経営課題を支援担当者と話し合った。あわせて支援担当者は、創業経営者との面談の機会をつくり、経営者との間に生じた壁とは何かを特定することにした。

〔3〕将来の成長に向けた課題設定

創業経営者との対話でわかったのは、古参社員の処遇に対する不満である。改革に向け、経営者が若手社員を抜擢すればするほど、創業経営者と苦楽を共にしてきた社員が蚊帳の外に置いていかれるような気がしてならなかった。対話の機会が減少し、社長は譲ったものの、株式の承継が進まない理由はそこにあった。支援担当者はその旨を経営者に伝えた。経営者は、家業から企業に生まれ変わる中でも、人とのつながりの重要性を痛感した。それを踏まえて、将来の成長に向けた課題を以下のとおり設定した。

〔1〕全ての社員がやりがいを持って働くことのできる新たな組織デザインの構築

〔2〕目標年商10億円の達成に向けた費用対効果の高い投資戦略の実施

〔3〕株式の承継(事業承継の完結)

将来の成長に向けた課題設定

3 課題解決に向けた自走の内容

古参社員には高度な技能を有する者が多い。経営者は古参社員全員と面談し、若手社員に対する技術指導や品質管理指導の配置に理解を求めた。その一方で、経営幹部に若手人材を登用するとともに、社内に不足しているノウハウについては国のプロフェッショナル人材制度を活用し、マネジメント力の強化を図った。

投資戦略として成果を上げたのが、IoTシステムとQR生産管理システムの導入である。QR生産管理システムとはモノの流れをリアルタイムに把握できるシステムとして自社開発したもので、IoTシステムの多くを補完するものとして運用している。これにより、工場の生産性は10%以上向上、高収益体質につながっている。

株式の承継は、新たな組織デザインの構築とともに完了した。古参社員の処遇についても創業経営者から一定の理解が得られたためである。

4 伴走支援の成果

同社は2021年決算において目標年商10億円を達成、同年には第二工場も建設した。IoTシステムとQR生産管理システムの導入をきっかけにさらなる生産性向上投資を進め、経常利益率10%以上も確保している。また経営者に戦略的意思決定に割く時間が生まれ、課題であった「家業から企業への脱皮」が進みつつある。

社内管理体制が充実したことにより、新規取引を希望する顧客は後を絶たない。コロナ不況の中でも増収増益を実現している。すでに第二工場の稼働も100%に近づいており、さらなる規模拡大に向けて戦略を構想中である。

同社のこれまでの成功要因を紐解いてみると、やはり課題設定の妥当性によるところが大きい。真の経営課題にいかにして到達するか。そのカギは対話力にある。

支援事例2:兵庫県多可町商工会による支援事例

1 支援対象の概要・業種、支援の開始時期等

サカモトメタル株式会社、事業内容:卸売業

事業領域:電線解体、非鉄金属買取 等

支援開始:集中支援機関は、2012年~2015年(以降はスポット支援を随時実施)

2 支援の概要

同社は、建設現場や解体現場等で発生する金属を買い取り、リサイクル処理した後で大手金属商社等に金属資源として売却している。中でも銅の取り扱いがメインで、ビニール等で覆われた「被覆銅線(写真)」の買い取りも積極的に進めている。リーマンショック発生後の平成21年に事業承継を行った同社では、新社長が深刻な打撃を受けた経営の立て直しに向けて奔走していた。

平成24年度に商工会の勧めで取り組んだ経営革新計画が当社最初の中期事業計画策定となった。

その翌年(平成25年)には再び経営革新にチャレンジすることになる。当時活動していた未来創造実践部(現在の商工会壮青年部的な位置づけの本会独自組織)の仲間と共に、部の事業として更なる経営の高みを目指して取り組むこととなった。

支援担当者として初期から最終段階まで最も重要視したのは“徹底的なヒアリング”である。会社のこれまで、現在の状況、そして今後に向けて経営者がどのような想いや夢を持っているのか、どんなことに関心があり何がやりたいのかについて傾聴を心掛けた(ポジティブアプローチ)。加えて、兵庫県下でも数少ない業態の事業者であったため、業界特有の商慣習や用語、仕組み・業務の流れ等についてもしっかり聞き取ることを念頭に置き、支援過程における社長とのコミュニケーションが円滑にとれることを心掛けた。

同社2回目の経営革新計画について、社長の夢や想いが計画書として形になりかけていた平成26年の年明けすぐに事件は起こった。微細導線の中国向け輸出が完全に止まる事態に見舞われたのである。微細導線(写真)とは電話の通信線やLANケーブルの中などに用いられる“超極細の被覆導線”のことである。線径が細すぎて中の銅線を取り出すことが困難で、取り出せたとしても歩留まりが低く採算が合わないことから国内で処理をしている企業は当時無かった。そこで、世界の銅消費の40%を占め日本国内よりも高値で取引されていた中国へと他社同様に輸出しており、輸出額は当社売上高の30%超を占めていた。しかし中国国内での経済成長の減速や環境汚染問題の深刻化(PM2.5問題等)によりビニール等で覆われたままの微細導線など雑線輸入が急速かつ厳しく規制されたことで、日本からの輸出が完全にストップ、日本国内の関係業界はパニック状態に陥った。

極めて深刻な事態に陥り、商工会を訪れた坂本社長は「非常にまずいことになった、リーマンショック並みの危機で、下手をすれば廃業を考えなければならない」と困窮、担当者としても「このような時に支援者として一体何ができるのだろうか」と苦境に立たされた。しかしそれでも何か道を見つけることができないかと社長と今後について何度も話し合った結果、今回の発生課題への対応として「〔1〕中国依存からの脱却、〔2〕微細導線の効果的な処理が出来る体制の確立、〔3〕中期的な資金繰り対策」を中心に取り組むこととした。また同時にこれまでの経営革新支援は中断し、この難局を突破するための新たな挑戦に向けて支援ビジョンを変更、事業者として出来ること、支援者として出来ることを分担し専門家も交えながら支援を強化した。

その後の平成26年2月末、新しい計画に向けて必死で機械メーカー回りを進めていた坂本社長から「ようやく微細導線の処理を確立できる処理ラインの提案をしてくれるメーカーが見つかった。この提案にかけたい、力を貸してほしい」と連絡を受けた。詳細の説明を受け、新たなライン構築によって有効な課題解決が図られると感じため、微細銅線の処理を確立し「ピンチをチャンスに変えて行く」という社長の夢の実現に向けてギアを上げていった。すぐ目の前まで締め切りが迫っていた“ものづくり補助金”の申請に向けて昼夜問わず坂本社長と連絡を取り合った。「今この一歩一歩の支援が事業者の明るい未来に必ずつながるんだ」と全力で寄り添いながら支援の流れを作り突破力のある支援を展開、念願叶い、見事に採択を得ることができた(平成26年4月)。

補助金採択後、すぐさま新事業における経営革新計画の策定支援を進めた。今回の取組が十分な新規性・独自性を持っていたことは勿論だが、新事業成功に向けてより緻密な計画に落とし込み着実な実行支援の必要性を感じていたのと、商圏を県外に広げていくうえで県知事のお墨付きを得ることは効果的であると考えたからである(平成26年6月認定)。その後も、人材育成・資金繰り・情報化・持続化補助金など支援を継続し、支援成果としては売上高の回復や利益率の改善、販路開拓など従来の経営課題が解消され、見事にピンチをチャンスへと変えることができたことも挙げられるが、最も大きい成果は自社でPDCAを回す体制が定着されたことで、早期課題発見力や危機対応力が強化され自走できる体制に貢献できたことである。

(その後も、ものづくり補助金の2回目採択などスポット支援を行っている。)

支援の振り返り

《支援実施前と実施後の変化(事業者)》

支援実施前はまだ明確な事業計画書を持っていなかった同社であるが、事業計画策定支援を重ねるごとに、また成功体験(認定・採択)を経るごとに徐々に事業計画に基づく経営の体制が整っていった。事業承継直後は非常に厳しい状況下にあったが、支援を通じて事業が前進・成長すると共に、経営に対する意識が一層深まり、今では苦手だったパソコンも使いこなすようなった坂本社長は財務についても猛勉強され、現在では日々の売り上げに対して徹底した予実管理を行うことで経営の安定に結びつけている。自社の経営を前進させるために支援機関や施策活用が有効であると手ごたえを感じる中で、時々の経営課題の解決にむけて商工会を有効に活用いただいたと考えている。

また支援の過程において、坂本社長は事業実施に不可欠な従業員の育成にも支援初期では苦慮されていたが、人事評価の導入や従業員個々の特性理解に注力すると共に、自社の経営ビジョンを従業員と共有することに段階的に取り組まれていった。

現在では1年に1度、自社の経営方針の発表と共に従業員が夢を発表する場も設けられており、経営者としての成長、社員の成長が「強い会社づくり」に繋がっていると強く感じられる。

《支援において心掛けたこと(支援者)》

・初期から最後まで一貫した丁寧な傾聴(敬聴)

⇒社長の想い・夢を大事にしながら、分からないところについては詳しくお聞きする等、その後の支援においてコミュニケーションが円滑に図られるよう取り組んだ。

・紆余曲折の中、経営者の夢の実現に向けて支援方針を修正(診断力・判断力)

⇒支援開始当初は社長の想いや夢を大事に、本質的課題の解決に向けた傾聴型ギャップアプローチで支援を行っていたが、支援ビジョンを変更したあたりからは、ありたい姿を構想する強み発見型アプローチにて支援を行った。紆余曲折あり、その中において状況に対する診断力や判断力が試された。

・早めの支援で流れを作れたこと(突破力)

⇒支援においてスピード感は重要と考えている。特に待ったなしの窮状に陥った今回のケースでは支援ビジョン変更から次の支援策に移行するまで短期間で集中支援ができた。

・専門家派遣や補助金等を含めて有効な支援メニューを適宜活用できたこと(編集力)

⇒事業者支援を有利・有効に進めていくために、目先のことだけでなく今後のことも含めて支援メニューを選択(編集)しながら支援を行うことを心掛けた。

・絶対に諦めない支援への気持ち(情熱)

⇒不測の事態で支援者としても窮地に立たされたが、困っている事業者を何とか支援したい、力になりたい、応援したい、その気持ちが最後まで背中を押してくれた。

・支援者として支援のPDCAを回せたこと

⇒事業者は事業のPDCAを、支援者は支援のPDCAを回すことが重要と考える。本事例では常に次の支援を構想しながら坂本社長と共に走ることができたと考えている。

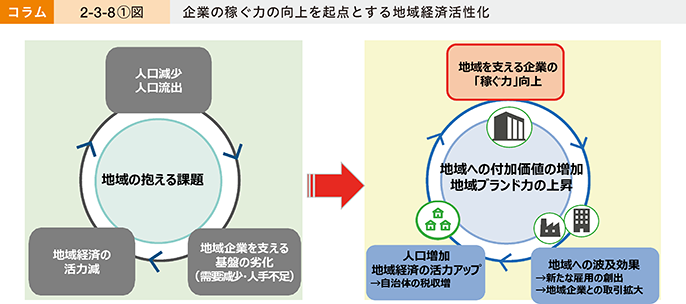

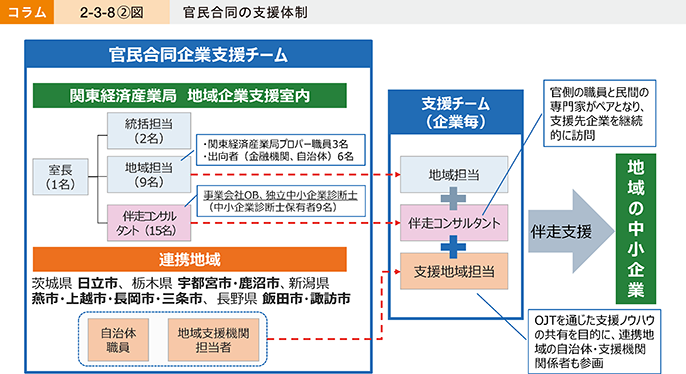

コラム2-3-8:地域中核企業に対する官民合同チームによる伴走支援

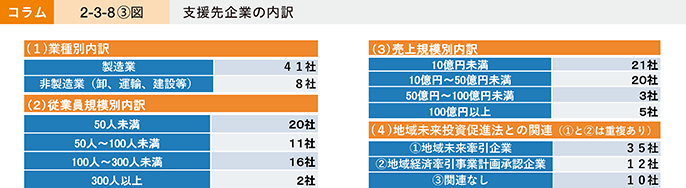

関東経済産業局では、人口減少の続く地方圏において、地域を支える中核企業の稼ぐ力の向上を起点に、質の高い雇用と地域内取引が創出され、人口と経済活力が維持される好循環の実現を図るため、令和元年6月に職員と民間専門家(独立系の中小企業診断士、大手事業会社の経営幹部OB等)による官民合同の企業支援チームを結成、経済産業大臣選定の地域未来牽引企業など地域経済への波及効果が期待される地域中核企業を対象として、企業の自己変革力(自ら経営課題を設定し取組を進められる力)の向上を目指した課題設定型の伴走支援を、管内の9自治体19と連携し実施してきた。現在までの支援企業数は約50社、その大半が製造業で、従業員50名以上、売上10億円以上の地方においては比較的規模の大きい企業が、約6割を占めている。

19 茨城県日立市、栃木県宇都宮市・鹿沼市、新潟県長岡市・三条市・燕市・上越市、長野県飯田市・諏訪市

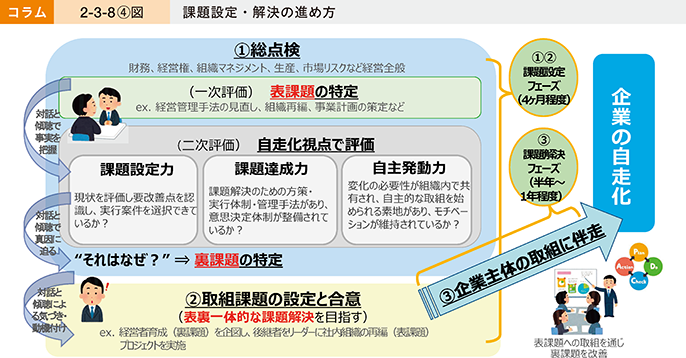

本支援活動では、官民の担当者がペアとなり、連携自治体とともに企業を訪問して、支援を打診する「プッシュ型」で始まり、課題設定の段階では、経営者や幹部社員と対話と傾聴を繰り返して信頼関係を築きつつ、まずは目先の経営課題(「表の課題」)の把握に努める。その上で、それら課題を自社で解決できない背景を探ることで、企業が将来にわたって自社改革を進めていく上で乗り越えるべき本質的な課題(「裏の課題」)をも見出していく(コラム2-3-8〔4〕図「〔1〕総点検」)。関東局官民チームは、そのような「裏の課題」こそが、企業が自己変革を果たす上での鍵になると考えていることから、課題設定に当たっては、経営者が表面的な課題のみならずこの本質的な課題にも気付き、深く納得した上で、能動的に課題解決に取り組むことができるよう心がけている。

先述の「表の課題」や「裏の課題」といった考え方は、本支援活動を特徴付ける重要なポイントとなるため、実際の支援事例を基にした架空のケースで説明したい20。

20 実際の支援ケースは、事例2-3-10(株式会社清和モールド)及び事例2-3-11(株式会社三友製作所)を参照。

支援先A社の目下の経営課題は、データ基づく経営管理を行い、無駄な業務や経費を削減して収益性を向上させることである。社長も以前からこれを課題と認識していて、先代から事業を承継した直後、その知見を持つ人材も幹部社員として中途採用していたが、具体的な取組は手つかずとなっていた。取組が進まない要因は、社長の父親で、会長に退いてからも社内に影響力を持つ先代の意向だった。先代は数字や計画で社員を縛ることは、社員の和を重んじる社風に馴染まないとの考えで、古参社員中心にこれに同調する者も少なくなく、社長も彼らに配慮せざるを得ない状況だった。

本支援活動では、このケースの場合、データに基づく経営管理の導入を「表の課題」、これに消極的な先代社長や古参社員とのしがらみの克服が「裏の課題」、つまり、改革を進める上での本質的な課題と捉える。このような本質的課題を捉えることなく、目下の課題に対する解決策(例えば、専門家による指導や業務システムの導入)のみ提供しても、同社が将来にわたって自ら自社改革を継続することは難しいと考えられる。社長が、父親や古参社員からも理解を得つつ、改革に前向きな社員を巻き込み「表の課題」の解決にリーダーシップを発揮するには、どのような社内体制、目標設定、具体的取組が必要か、など、支援先企業それぞれの実態に応じた現実的な打ち手を、当事者である経営者と一緒に考えるプロセスが、本支援活動最大の山場となる。

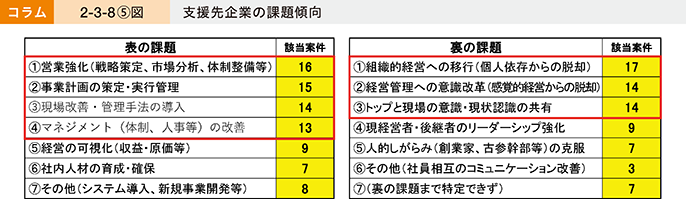

これまでの支援先企業における表・裏の課題傾向をとりまとめたところ21、目下の経営課題としては、「営業力強化」、「事業計画の策定・管理」、「現場改善」や「組織マネジメント」、本質的な課題としては、「組織的経営への移行」(社長が一人で引っ張る属人的経営からの脱却など)、「経営管理への意識改革」(感覚的経営からの転換など)、「トップと現場の一体性の醸成」等が顕著に見られた。「地域未来牽引企業」に選ばれる地域中核企業であっても、その多くが、将来的な成長に向け、経営力そのものの強化を必要としている状況を本支援活動で実感している。

21 支援先企業のうち、課題設定が終了した39社(令和3年末時点)について、関東経済産業局地域企業支援室において分析(1社当たり複数課題を設定)。

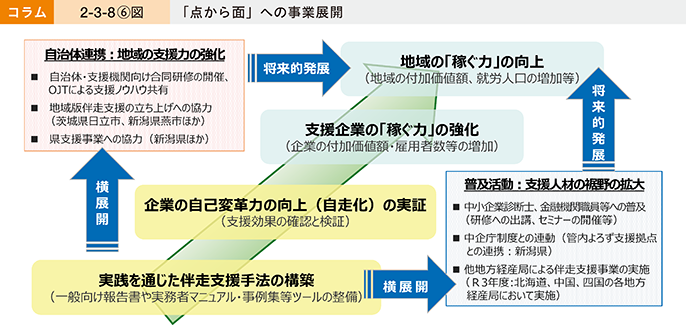

本支援活動の主眼は、効果的な伴走支援手法を構築して、これを関東経産局管内の自治体や、他の地方経済産業局に横展開させるとともに、支援の担い手(中小企業診断士や金融機関職員、事業会社OB人材等)を掘り起こし、政策効果を「点から面」に広げることにある。そのため、当局では活動開始当初より、〔1〕支援の実践を通じた知見蓄積とマニュアル化、〔2〕自治体・他経産局等への横展開、〔3〕中小企業診断士、地域金融機関職員など支援人材の裾野拡大の3点を重点的に推進してきた。これまで、令和2年度に一般向け報告書を公表するとともに実務者マニュアル・事例集等ツールを整備し、令和3年度からは管内の連携自治体や、北海道・中国・四国の各地方経産局においても、地域中核企業を対象とした官民合同の支援活動が開始されている。今後も支援手法の改善と普及を精力的に進めながら、活動のゴールである、「企業の稼ぐ力の向上を起点とする地域経済活性化」を目指していきたい。

事例2-3-10:株式会社清和モールド

伴走型支援により、自社の取り組むべき課題を設定し経営ビジョンの社内への浸透、組織的な営業体制を確立した中小企業

所在地 新潟県燕市

従業員数 27名

資本金 1,000万円

事業内容 生産用機械器具製造業

▶課題整理のために外部の目を求める

新潟県燕市の株式会社清和モールドは、大型のプラスチック金型などを製造する企業である。金型の緊急対応修理から培った高い技術力や充実した試作設備を強みに受注基盤を築いている。業績自体は順調に推移していたが、同社の清水啓輔社長は、新規顧客の開拓など、今後を見据えた自社の取り組むべき課題について、一度外部の視点から洗い出す必要性を感じ、過去にコンサルタントを入れて失敗した苦い経験があった役員を説得、関東経済産業局から紹介された伴走型支援事業を活用することにした。

▶第三者の視点で認識した二つの最優先課題に取り組む

2020年5月に同社に対する伴走型支援事業がスタート。自社の本質的な課題を洗い出し、取り組むべき課題を設定するために、清水社長ほか5名の経営幹部に絞って、関東局職員とコンサルタントらで構成する合同チームによるヒアリングが行われた。各経営幹部が感じる現状認識や課題が丁寧に抽出され、清水社長自身も自分の考えを言語化する中で課題が整理された。面談は毎月1回以上の頻度で、1回につき2時間程度、長いときは3時間を超えることもあった。最終的に12個に整理された課題の中で、二つを最優先課題として設定した。

一つ目は、中長期的なビジョンの社内への共有。「生産重視で会議は最小」とする社内文化を尊重するあまり、幹部とビジョンを共有するのに十分な時間が取れていなかった。この課題の解決策として、改めて社長が幹部にビジョンを伝え、幹部間で忌憚なく意見を述べ合う場を設けた。その後自走し、社内会議の開催を月1回ほどに増やし、会社の将来像やビジョン、経営課題を共有する場として積極的に活用している。

二つ目は、属人的ではない営業体制の構築。既存の営業体制は見積依頼への対応から納期対応、価格交渉まで取締役工場長が全て担っていた。こうした中で、工場長が怪我で出社できない状況が1か月ほど続き、重要業務を特定の個人に集中させすぎてしまうことのリスクを清水社長は痛感した。この課題の解決策として、営業の業務フローを機能別に整理し、清水社長が顧客対応の一部を受け持ち、設計課長が見積り機能の一部を、また製造課長が修理改造の窓口機能の一部を担う、といったように数名で分散した柔軟な営業体制に改めた。

▶社内体制を充実させ、新規顧客の開拓へ

伴走型支援事業を通じて、幹部間で将来のビジョン、意識、危機感などの共有が進み、社内での対話や問題点の把握、課題解決へのアクションがよりスムーズになるなど、同社では自律的な経営改善のプロセスが定着し始めている。また、上述の柔軟な営業体制の整備以外にも、社内の技術継承の必要性に気付き、マニュアルの整備に取り組むなど、社内体制の整備が着実に進んでいる。

今後は、大型かつ複雑化した金型需要が更に増えると見込み、建機や農機、産業用機器向けの新規顧客開拓を狙う。また長期的には、現在海外生産がメインである金型の土台部分の製造を同社が国内で担うことによる、安定的なサプライチェーン体制の構築も見据えている。「自分が苦手と認識している部分を指摘され、耳が痛いこともあったが、今回の事業を通じて会社の未来に強い手ごたえを感じている。今後も社内体制を充実し、既存顧客からの支持をがっちり固めながら、新規顧客の開拓に向けた情報収集と準備を進める。」と清水社長は語る。

事例2-3-11:株式会社三友製作所

伴走型支援を通じて中期経営計画を策定し、次世代の経営陣の育成につながった中小企業

所在地 茨城県常陸太田市

従業員数 250名

資本金 4,500万円

事業内容 電気機械器具製造業

▶次世代への事業承継に漠然とした不安

茨城県常陸太田市の株式会社三友製作所は、医療分析機器関連品の製造を行う企業である。戦後間もない1946年に精密機械加工で創業し、1950年代には工業計器やカーエアコン部品などの加工品を手掛け業容拡大をしていった。1970年代後半になると、社内設計開発部門の強化や大学、産業技術総合研究所と連携し、従来から一部手がけていた医療関連分野へ進出。現在の主力事業に成長している。業績自体は堅調に推移していたものの、加藤木克也社長は、次世代に対して経営を引継ぎ、さらに会社を成長させていくためにどのように事業承継を行えば良いのか不安を感じていた。そうした中、日立地区産業支援センターから声がかかったこともあり、外部の視点で経営方針や今後の方向性についてアドバイスを仰ぐことを目的に、2019年に伴走型支援事業の活用を決めた。

▶後継者と幹部が中心となり中期経営計画を策定

関東経済産業局の職員とコンサルタントからなる合同チームによる約4か月間にわたるヒアリングを通じ、加藤木社長自身、会社の課題を見つめ直すことができた。ヒアリングの結果、第二の柱となる事業の構築、複数ある拠点間の連携、次世代幹部の育成などの課題があることが分かった。加藤木社長が当初感じていた課題でもあった事業承継に関連し、次世代幹部の育成を特に重要な課題として設定。この課題を解決するために、加藤木社長が選択した手段は、次期経営陣による中期経営計画の策定だった。

これまで同計画は加藤木社長がほとんど一人で作成していたが、新年度の計画を策定する時期でもあったため、後継者である加藤木真紀取締役をリーダーに、次世代の幹部候補からなるプロジェクトチームを組成し、中期経営計画の策定を任せることとした。計画の策定では、「10年後のありたい姿」をテーマの中心に据え、2020年7月から12月まで、加藤木取締役を含めた幹部社員7名が集まり、会社の今後について徹底的に議論を行った。持続的な成長のためには自社製品の開発が必要である、といった意見で一致し、プロジェクトチームによる中期経営計画は完成した。

▶中期経営計画の策定を通じ、次世代の経営陣の育成・士気向上につながる

一連の取組を通じて、加藤木取締役ら次世代の幹部候補らの間で、明確なビジョンの共有が可能になり、連帯感の醸成につながった。また、工場などの各拠点の担当者も参加したため、各拠点の課題が共有され、拠点間の連携も進展した。さらに策定した中期経営計画の実行に向け、「事業再構築補助金」に申請。新規事業として、自社製品である吸引型局所プラズマ加工装置の開発を進め、第二の柱となる事業の育成を目指している。「計画策定を通じて、各自が自分事として経営を考えられるようになった。トップだけでなく皆が同じ方向性を向く事が大切です。」と加藤木社長は語る。

コラム2-3-9:対談:日本商工会議所創立100周年これからの中小・小規模企業支援に向けて

商工会議所は1878年、全国に先駆けて東京、大阪、神戸で発足、現在は全国515か所で中小・小規模企業の身近な経営支援機関として事業者に寄り添っている。日本商工会議所は、地域経済に立脚した活動を担う各地商工会議所の全国組織として1922年に創立され、2022年に創立100周年を迎えた。各地の商工会議所の様々な活動をサポートする日本商工会議所の加藤正敏中小企業振興部長と、中小企業政策に造詣が深い成城大学の村本孜名誉教授がこれまでの支援を振り返り、これからの支援について議論した。

世論をまとめる機関としてのスタート

村本 商工会議所の組織自体の歴史は非常に古いです。世界最初の商工会議所がフランスのマルセイユに1599年に誕生。その後、欧州諸国にフランスに範をとった商工会議所が次々に設立されました。

加藤 日本では、江戸時代に結ばれた英国との「貿易に関する不平等条約」解消に向け交渉した際に、伊藤博文公が英国パークス公使に「不平等条約の解消は世論です」と述べたところ、パークス公使から「商工会議所や国会もないのに何が世論だ」と指摘されました。そこで1878年に東京では渋沢栄一翁、大阪では五代友厚翁、神戸では神田兵右衛門翁という当時の経済界の重鎮が中心となり、商工業者の世論を代表する商工会議所を設立しました。1922年に商工会議所の常設の全国組織(日本商工会議所の前身)が置かれ、それから100年となります。

村本 1922年というと大正11年ですね。大正時代末期には中小企業を含め様々な組合が発足し、それをどうまとめていこうかと当時の大蔵省や農商務省が施策を実施した頃になります。農商務省は1925年に農林省(現農林水産省)と商工省(現経済産業省)に分離されました。中小企業政策は商工省が担当します。その後、戦時体制に入っていきます。

加藤 戦後の1953年になって、現在の商工会議所法が施行されました。地域総合経済団体である商工会議所は現在、企業支援や地域振興、人材育成(簿記検定等)、民間経済外交などに取り組んでいます。日本商工会議所では、各地の商工会議所の活動をサポートすべく、「中小企業の活力強化」と「地域経済の活性化」に向け、商工会議所で集約した意見を総理大臣はじめ関係大臣に提出し実現を働きかけるとともに、特に経済産業省・中小企業庁と深く連携し、政策の検討や普及・活用支援に取り組んでいます。

経営指導員が伴走型の経営支援を実施

村本 日本の中小企業政策は他国と比べても、主導的で先進的です。諸外国の方が特に関心を持つのは、商工会議所の経営指導員制度です。経営指導員の中には中小企業診断士や税理士の資格保有者もいらっしゃり、一定のレベルで支援に当たります。中小企業の経営相談対応にあたる専門家を育成することに、どこの国でも苦労しています。戦前から経営指導の専門家を育成・組織化しているのは先進的です。

加藤 経済団体として発足した商工会議所が経営支援にも取り組み、法律上は、1960年から小規模企業支援(経営改善普及事業)、1973年から経営指導を前提とした無担保・無保証・低利融資(マル経融資)を実施しています。全国約5,200人の経営指導員等(商工会議所職員の約6割)が、事業者の課題解決に向け「伴走型の事業計画策定・実行支援」に取り組んでいます。昨今の感染症流行下での寄り添った支援は、多くの事業者の皆様に喜んでいただいています。

村本 我が国の中小企業支援は諸外国と比べて充実している一方で、補助金や支援メニューごとに窓口が異なり、複雑化しています。

加藤 仰るとおりです。そこで経営指導員等は、国・地方自治体等の様々な支援メニューを集約し、相談者に最適な情報を提供するよう努めています。また、相談に応じるには信頼関係が必須ですので、専門知識に加え、人間力やコミュニケーション能力も必要です。また感染症流行を機に、オンラインでの経営支援にも対応しています。

地方自治体や金融機関との連携

村本 ほかの支援機関との「連携」という視点も欠かせません。

加藤 我が国産業の「苗床」である小規模企業等にとって、経営指導員は悩みや経営課題を相談できる身近な相手です。経営指導員は、課題の明確化や解決に向けた道筋を示す「ナビゲーター」であるとともに、他の組織との連携支援の中核となる「コーディネーター」の役割があると伝えています。一例ですが、居酒屋を経営している商工会議所青年部メンバーは、感染症流行初期の頃に始めた高齢者施設への給食事業が軌道に乗ってきたため、事業再構築補助金を活用してセントラルキッチンを建設することになりました。その際、経営指導員が事業計画策定のサポートをしつつ、資金調達に向け金融機関と連携して支援しました。他にも、創業・スタートアップ、新製品・サービス開発、海外を含む販路開拓、知的財産、クラウド会計を含むデジタル化、グローバル化、事業承継・引継・再生など、他の支援機関や専門家等と連携し支援するケースは多くあります。また、オープンイノベーションによる付加価値向上や取引の適正化に向け、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築を目指す「パートナーシップ構築宣言」を推進しています。

村本 感染症流行下で、新たな成長源をつくり出すために事業者が見直さなければならないことが盛り沢山です。

加藤 商工会議所は、困窮する事業者に対し、引き続き支援金や資金繰り支援等により、経営者の心が折れないよう事業と雇用の継続を支える必要があります。他方、感染症流行下からの再起に向け、生産性向上やビジネスモデル転換、イノベーションなどに果敢に挑戦する事業者に対し、政府の支援策等も活用しつつ、より高度な伴走支援を行うことが求められます。さらに、中小企業の活動基盤である地域経済の活性化に向け、地方自治体や地域金融機関、他の支援組織、大学・研究機関などと連携し、地域総ぐるみで取り組む必要があります。

5年先10年先を見据えた戦略構築を

加藤 世界情勢の不確実性は高く、消費者ニーズは変わりやすく、グローバル化やデジタル化、グリーン化が進むなど、中小企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化しています。中小企業は一旦立ち止まって、自社の存在意義やなりたい姿、顧客に提供する付加価値をしっかり考えた上で、手を打っていく必要があります。その際、第三者の視点も大事ですので、商工会議所など最寄りの支援機関にご相談いただければと思います。

村本 商工会議所をはじめとする支援機関の役割は、現場を見てそこからどういう政策が今後必要かということから始まり、施策だけではなくてどのように実現するか仕組みを考えていかなければいけません。国や自治体では限界があるので、現場で見て、気づいたところをフォローしていくことが必要です。中小企業支援は、現在は野球で言えば3割程度の打率を、5割に上げていただくことを期待しています。

加藤 身が引き締まる思いです。日本商工会議所や515商工会議所は、経営支援等を通じて経営者の声を集約し、それを政策提言として政府・地方自治体に要望し、実現した政策の活用を支援するという政策提言・活用支援サイクルを回しつつ、地域経済を支える中小・小規模企業の経営課題解決に資する伴走型支援により一層取り組みます。

【略歴】

加藤正敏(かとうまさとし)1969年生まれ。中央大学法学部卒。日本商工会議所に入所後、広報、総務、地域振興、産業政策、中小企業振興、青年部等を担当。民間経済団体の立場から、政府の各種政策に関わる。

村本孜(むらもとつとむ)1945年生まれ。一橋大学大学院修了。中小企業政策審議会委員、中小企業基盤整備機構副理事長、金融庁参与などを歴任。著書に『中小企業支援・政策システムの体系化』など。