本章では、共通基盤としての取引適正化とデジタル化、経営力再構築伴走支援について確認していく。

第1節 取引適正化と企業間取引

本節では、(株)東京商工リサーチが実施した「令和3年度取引条件改善状況調査」1の結果から、中小企業における感染症流行後の企業間取引の状況を確認する。

1 (株)東京商工リサーチ「令和3年度取引条件改善状況調査」:(株)東京商工リサーチが2021年9月から10月にかけて、全国88,800社(うち発注側事業者8,200社、受注側事業者80,600社)の企業を対象にアンケート調査を実施(有効回答25,888件(うち発注側事業者2,438件、受注側事業者23,450件)、回収率29.2%(うち発注側事業者29.7%、受注側事業者29.1%))。

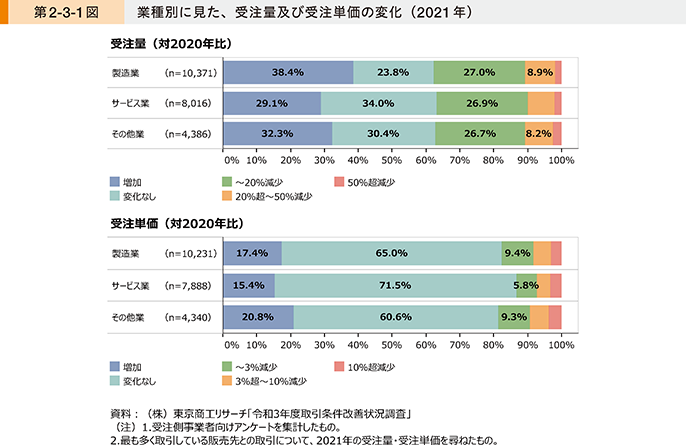

第2-3-1図は、最も多く取引している販売先との取引において、業種別に、2021年の受注量及び受注単価の変化について見たものである。業種に関わらず、4割程度の企業で、2020年と比べると受注量が減少していることが分かる。一方で、製造業では4割程度、サービス業やその他業では3割程度の企業で、受注量が増加しており、一部の企業では、感染症流行による影響から回復している様子も見て取れる。また、受注単価については、業種に関わらず、減少しているのは2割程度となっており、多くの企業では横ばいか増加傾向となっている。

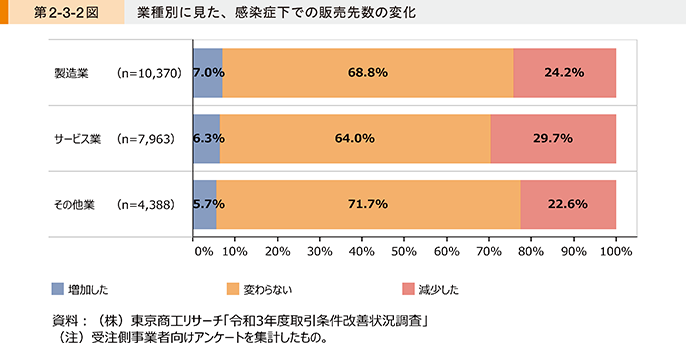

第2-3-2図は、業種別に、感染症下での販売先数の変化について見たものである。いずれの業種も2割超の企業で、販売先数が「減少した」と回答していることが分かる。一方で、1割未満ではあるものの、感染症下においても販売先数を増加させている企業も存在する。

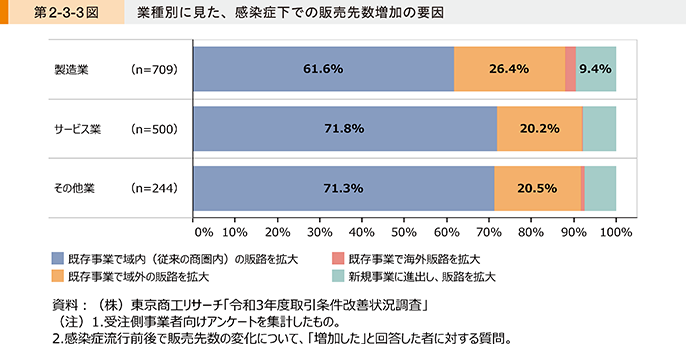

第2-3-3図は、業種別に、感染症下で販売先数を増加させた企業の増加要因について見たものである。これを見ると、いずれの業種においても、多くの企業が「既存事業で域内(従来の商圏内)の販路を拡大」と回答していることが分かる。また、製造業では、「既存事業で域外の販路を拡大」や「新規事業に進出し、販路を拡大」の割合が相対的に高いことが分かる。

第2-3-4図は、感染症下での販売先数の変化の状況別に、取引先との接触頻度について見たものである。これを見ると、販売先数を増加させている企業では、接触頻度も増加させている割合が相対的に高く、販売先数を減少させている企業では、接触頻度も減少している割合が高いことが分かる。リモート商談など、コミュニケーション方法が多様化する中で、適切な接触頻度を維持する姿勢が重要といえよう。

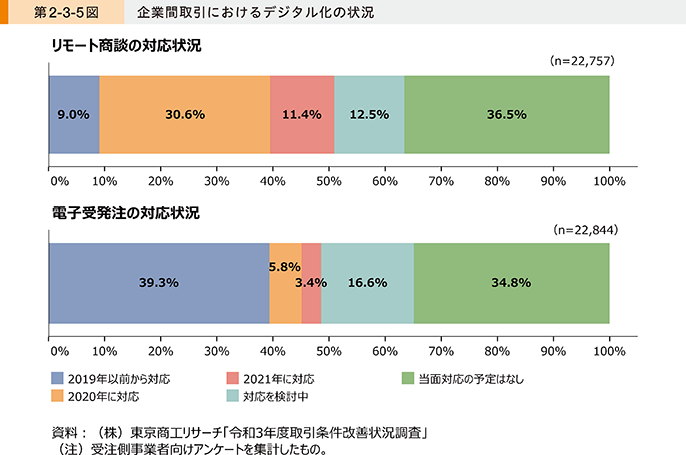

第2-3-5図は、企業間取引におけるデジタル化の状況について見たものである。これを見ると、いずれも5割前後の企業が既に対応済みであることが分かる。また、リモート商談については、2020年に対応した企業が3割超と高く、感染症の流行を契機に多くの企業が対応したことが分かる。電子受発注については、4割程度の企業が2019年以前から対応していたことが分かる。

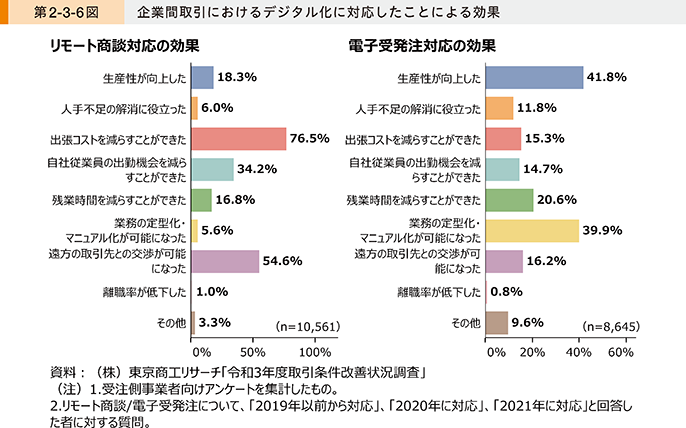

第2-3-6図は、企業間取引におけるデジタル化に対応したことによる効果について見たものである。リモート商談においては、感染症対策として対応した企業が多いものの、「出張コストを減らすことができた」や「遠方の取引先との交渉が可能になった」といったコスト削減などの効果を実感する企業が多いことが分かる。電子受発注においては、「生産性が向上した」や「業務の定型化・マニュアル化が可能になった」といった業務効率化に関する効果が上位となっている。

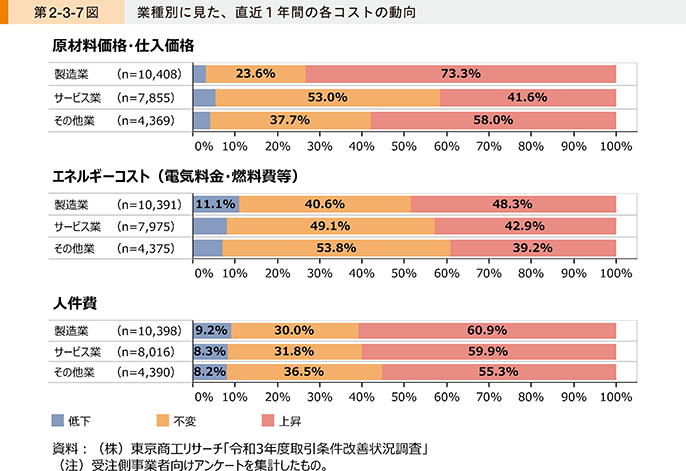

第2-3-7図は、業種別に、直近1年間の各コストの動向について見たものである。いずれにおいてもコストが低下している企業は1割程度となっており、多くの企業では、コストが横ばいから上昇傾向にあることが分かる。

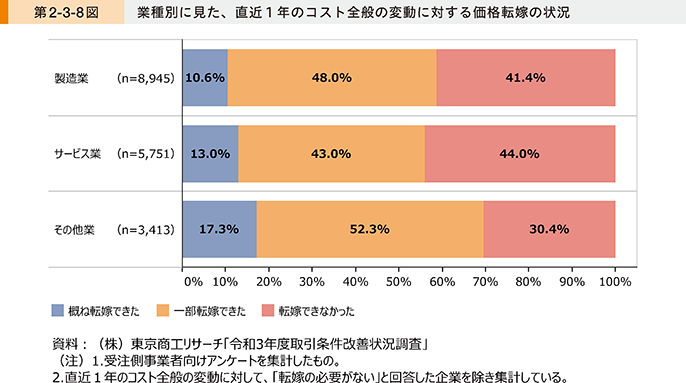

第2-3-8図は、業種別に、直近1年のコスト全般の変動に対する価格転嫁の状況について見たものである。これを見ると、「概ね転嫁できた」と回答したのはいずれの業種においても2割未満である。「転嫁できなかった」と回答したのは製造業やサービス業では4割超、その他業でも3割超となっている。

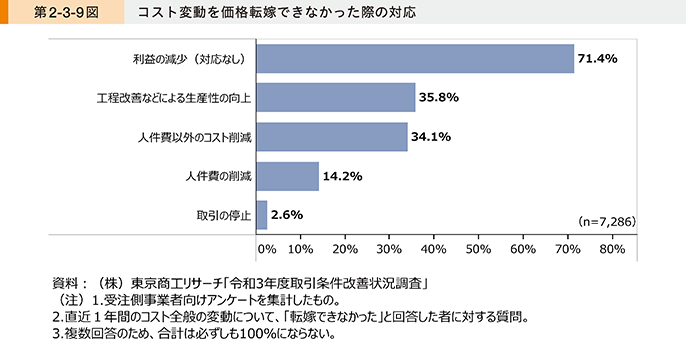

第2-3-9図は、コスト変動を価格転嫁できなかった際の対応について見たものである。これを見ると、7割超の企業で価格転嫁できていないことが、利益の減少に直結していることが分かる。こうしたことからも、依然として価格転嫁は企業間取引における課題となっている様子が見て取れる。

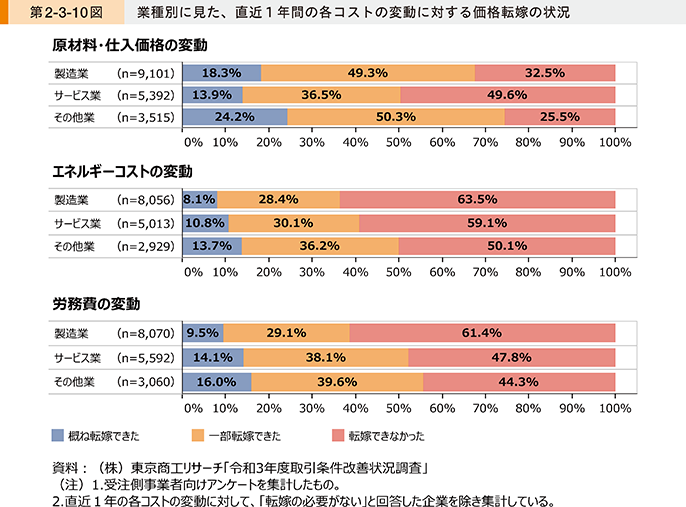

第2-3-10図は、直近1年間の各コストの変動に対する価格転嫁の状況について見たものである。製造業やその他業では、原材料・仕入価格の変動は比較的価格転嫁できているものの、エネルギーコストや労務費の変動は価格転嫁できていない様子が見て取れ、コストの内容によっても、価格転嫁の可否が異なっていることが分かる。また、サービス業では、原材料・仕入価格の変動についても、「転嫁できなかった」とする割合が5割程度と相対的に高い。

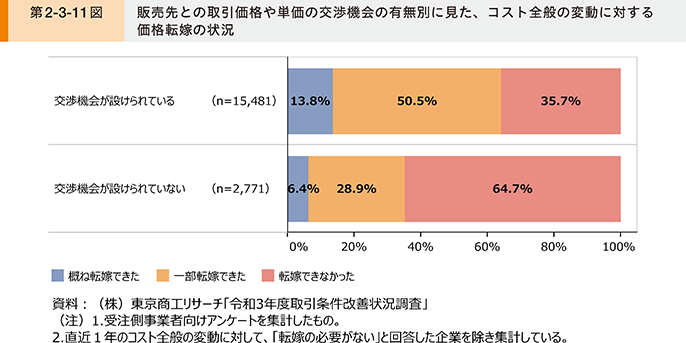

第2-3-11図は、取引価格や単価の交渉機会の有無別に、コスト全般の変動に対する価格転嫁の状況について見たものである。これを見ると、販売先との交渉機会が設けられていない企業では、「価格転嫁できなかった」とする割合が6割超と高い。価格転嫁に向けては、販売先との交渉の機会を設けることが重要である。

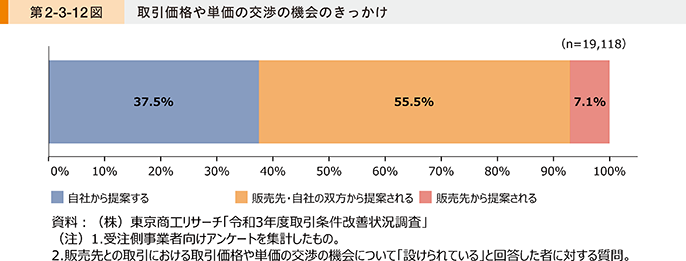

第2-3-12図は、取引価格や単価の交渉の機会のきっかけについて見たものである。「自社から提案する」や「販売先・自社の双方から提案」が合わせて9割超となっており、交渉機会を設けるためには、自社から積極的に提案する姿勢が重要といえよう。

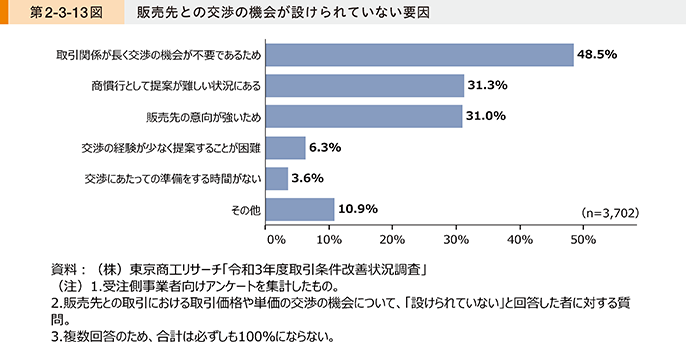

第2-3-13図は、販売先との交渉の機会が設けられていない要因について見たものである。「取引関係が長く交渉の機会が不要であるため」が5割程度と最も高い。一方で、「商慣行として提案が難しい状況にある」や「販売先の意向が強いため」といった回答も3割超となっており、適正な価格転嫁に向けて、発注側事業者においては、受注側事業者が価格交渉をしやすい環境を提供するような取組が期待される。

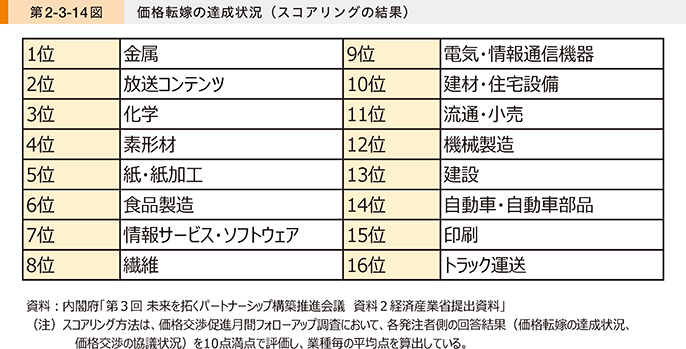

第2-3-14図は、業種別の価格転嫁の達成状況について見たものである。これを見ると、「金属」や「放送コンテンツ」などにおいて、価格転嫁が進展している様子が見て取れる。

コラム2-3-1:取引適正化に向けた取組について

「未来志向型の取引慣行に向けて」(2016年9月)の公表以降、中小企業庁では、取引適正化に向けた重点5課題(〔1〕価格決定方法の適正化、〔2〕支払条件の改善、〔3〕型取引の適正化、〔4〕知財・ノウハウの保護、〔5〕働き方改革に伴うしわ寄せ防止)を設定し、サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善に向けた取組を行ってきた。

2021年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大による中小企業の状況や最低賃金を含む人件費の上昇、原油価格や原材料価格の高騰などの影響を踏まえ、(1)パートナーシップ構築宣言の推進、(2)「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づく価格転嫁対策、(3)価格交渉促進月間、(4)「取引適正化に向けた5つの取組」の公表など、特に、価格転嫁のしやすい取引環境の整備に向け、必要な対策を講じてきた。また、取引適正化に向けたツールの充実にも取り組んだ。

本コラムでは、2021年度における具体的な取組内容を中心に紹介する。

パートナーシップ構築宣言

大企業と中小企業が強みを出し合って互いに稼ぐためには、また、それにより持続可能な好循環を生み出すためには、中小企業が特定の大企業に依存することなく競争力を高めつつ、「共存共栄」の関係を構築する必要がある。しかし、足元では、中小企業はデジタル化の遅れや人手不足、価格転嫁の課題など様々な困難を抱えている。

中小企業庁と内閣府は、これらの課題を克服するため、2020年5月に経済界・労働界の代表及び関係閣僚をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」を立ち上げ、「共存共栄」の考え方を産業界全体に浸透させ、価値創造型の企業連携や取引適正化を徹底することを目的に「パートナーシップ構築宣言」の枠組みを導入した。具体的には、〔1〕サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携、〔2〕親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の遵守、を重点的に取り組むことで新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものであり、6,000社を超える企業が宣言している(2022年2月末現在)。宣言企業は名刺や自社ホームページ等に「ロゴマーク」を掲載して、PRに活用できる。実際に、イメージアップにつながり取引先からの評価が変わったといった声も届いている。宣言企業の更なる拡大のため、経済産業省の一部の補助金について加点措置を講じている。2022年2月には第3回会議を開催し、出席した萩生田経済産業大臣から、「パートナーシップ構築宣言の推進に取り組む」旨の発言があり、政府としても更なる普及拡大に努めていく。

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ

2021年12月27日、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議」が開催され、岸田総理から、主要な業界団体に対して、価格転嫁への対応の要請を行った。同日、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できる環境を整備するための「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(以下、「転嫁円滑化施策パッケージ」という。)が策定された。あわせて、事業所管省庁から約1,500の事業者団体を通じて、価格転嫁の円滑化に向けた対応等に関する要請を行った。

同施策パッケージでは、1~3月を「集中取組期間」とするとともに、主に中小企業庁では以下の取組を実施する。(その他、公正取引委員会において、「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する執行強化」も行う。)

〔1〕価格転嫁円滑化スキームの創設(公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁)

〔2〕下請法の執行強化(公正取引委員会・中小企業庁)

〔3〕下請Gメンによるヒアリング等(中小企業庁)

〔4〕パートナーシップ構築宣言の拡大・実効性強化(中小企業庁)

〔5〕下請Gメンの体制強化(中小企業庁)

価格交渉促進月間

労務費や原材料費が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を申し込むことすら難しい実態が存在していることなどから、中小企業庁では、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが取引価格に適切に反映されることを促すべく、9月を「価格交渉促進月間」に設定した。

この価格交渉促進月間の実施に伴い、2021年9月には、経済産業大臣・(一社)日本経済団体連合会会長・日本商工会議所会頭・主要企業の経営者等が一堂に会したキックオフイベントを開催した。また、幅広い業界団体等を通じた周知を行い、発注側企業に対して、価格交渉に応じるよう働きかけを行った。

さらに、価格交渉促進月間終了後の10月から、その成果をフォローアップするために、受注側中小企業に対し、発注側企業との価格交渉の状況について、下請Gメンによる重点的なヒアリング調査(2千社程度)や、アンケート調査(4万社に対して配布)を実施した。アンケート調査の結果、発注側企業との価格交渉については1割程度が、価格転嫁については2割程度が、全く実現していない状況にあることが判明した。また、業種別の実施状況についてもスコアリングし、業種ごとの価格交渉および価格転嫁の状況を公表した。加えて、このアンケート結果と下請Gメンによるヒアリング結果を踏まえ、受注側中小企業からの評価が良好でない企業等に対しては、下請中小企業振興法に基づく「助言」を実施した。

加えて、9月に次いで価格交渉の頻度が高い3月についても、「価格交渉促進月間」に設定した。月間終了後のフォローアップとして、4月以降、下請Gメンによる重点的なヒアリング調査(2千社程度)と、アンケート調査(15万社に対して配布予定)を予定している。

取引適正化に向けた5つの取組

2022年2月10日に開催された「第3回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」にて、萩生田経済産業大臣から「取引適正化に向けた5つの取組」を発表した。「取引適正化に向けた5つの取組」は、中小企業の賃上げ原資の確保や、エネルギー価格・原材料価格の上昇に対応するため、転嫁円滑化施策パッケージの着実な実施に加えて、大企業と下請中小企業との取引の更なる適正化に向けて、以下の5つの取組を実施するものである。

(1)価格交渉のより一層の促進

〔1〕下請中小企業振興法に基づく「助言(注意喚起)」の実施

〔2〕価格交渉促進月間を3月にも実施

〔3〕下請中小企業振興法の振興基準の改正

(2)パートナーシップ構築宣言の大企業への拡大、実効性の向上

〔1〕宣言企業全社への調査、宣言企業の下請取引企業への調査

〔2〕コーポレートガバナンスに関するガイドラインへの位置づけ、補助金によるインセンティブ拡充の検討

(3)下請取引の監督強化

〔1〕下請Gメンの体制強化

〔2〕商工会・商工会議所と下請かけこみ寺の連携による相談体制の強化

〔3〕業種別ガイドライン・自主行動計画の拡充・改定

(4)知財Gメンの創設と知財関連の対応強化

〔1〕「知財Gメン」の新設

〔2〕「知財取引アドバイザリーボード」の開催

〔3〕商工会議所、工業所有権情報・研修館等の関係機関との連携

(5)約束手形の2026年までの利用廃止への道筋

〔1〕産業界の各業界に対する、自主行動計画改定の要請(利用の廃止に向けた具体的なロードマップ(段取り、スケジュール等)の検討))

〔2〕金融業界に対する、2026年の手形交換所における約束手形の取扱い廃止の検討要請

また、中小企業庁では、取引適正化のための政策ツールの拡充に努めている。具体的には、次の通り。

下請Gメンによる下請中小企業ヒアリング

2017年より、中小企業庁及び地方経済産業局に下請Gメンを配置している。現在、全国で120名体制で、年間4,000件超の下請中小企業へのヒアリングを実施している。下請Gメンが直接、企業を訪問してヒアリングすることにより、書面調査では把握できない親事業者等との取引上の問題の収集につなげている。具体的には、対価の設定方法や、約束手形等の支払条件、その他取引適正化に向けた各種取組の実施状況、業界の好ましくない商慣行や親事業者の不適切な行為など、ヒアリング先企業と取引先との取引実態を幅広く聴取している。2021年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、一部で電話等のリモートでのヒアリングも開始し、2021年12月までに累計約27,100件の下請中小企業ヒアリングを実施した。

また、2022年度からは人員を倍増させ(248名)、年間1万件超のヒアリングを実施する。得られた情報は、〔1〕事業所管省庁や業界団体に対する業種別ガイドラインや自主行動計画の改定・策定に向けた働きかけ、〔2〕下請代金法による取締りの端緒情報としての活用、〔3〕下請中小企業振興法の振興基準の改正や指導・助言の実施に向けた活用、などにつなげていく。

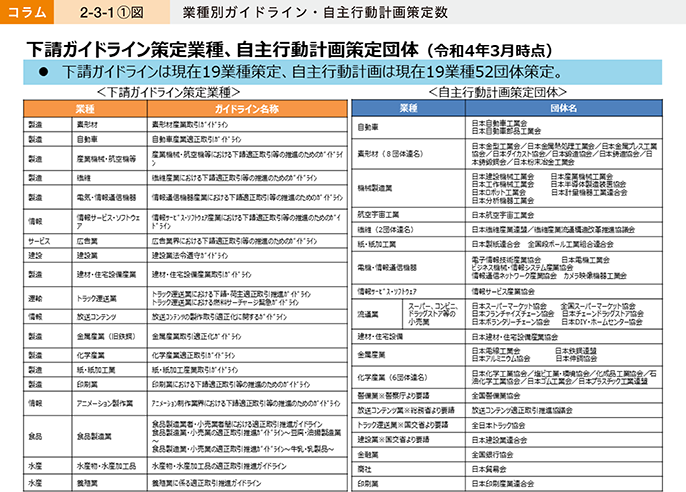

業種別ガイドライン

業種の特性に応じて下請代金法等の具体的な解説を行うとともに、望ましい取引事例(ベストプラクティス)を示し、公正な下請取引を推進することにより、親事業者と下請事業者双方の競争力の維持・向上を目指すため、事業所管省庁が策定するもの。2022年3月までに19業種が策定済であり、2021年度には水産物・水産加工業、養殖業、食品製造業・小売業の3業種にて新たに策定された。

自主行動計画

業界団体が、サプライチェーン全体での「取引適正化」と「付加価値向上」に向けて、自ら策定するもの。2022年3月までに19業種52団体が策定済であり、2021年度には(一社)日本伸銅協会(金属業)および(一社)全国銀行協会(金融業)、(一社)日本貿易会(商社)、(一社)日本印刷産業連合会(印刷業)の4団体にて新たに策定された。なお、全国銀行協会および日本貿易会においては、約束手形の利用の廃止に向けた取組に関してのみで策定している。

コラム2-3-2:パートナーシップ構築宣言に関する取組状況

コラム2-3-1では、取引適正化に向けて2021年度に中小企業庁が実施した取組や今後実施する内容について紹介し、パートナーシップ構築宣言についても今後宣言内容の実効性を高めていくことを示した。ここでは、パートナーシップ構築宣言内容に関する取組状況を確認する。

パートナーシップ構築宣言は、〔1〕サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携、〔2〕親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の遵守、を重点的に取り組むことで新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表権を有する者の名前で宣言するものであり、約6,900社を超える企業の皆様に宣言していただいている(2022年3月末現在)。宣言文ひな形では、

1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組む(IT実装、グリーン分野等)

2.「振興基準」の遵守

(1)取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合に協議に応じること

(2)手形などの支払条件として下請代金は可能な限り現金で支払い、手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、支払サイトを60日以内とするように努めること

(3)取引先も働き方改革に対応できるように、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行わないこと

等の内容が含まれており、宣言内容に関する取組が取引現場に浸透することで、取引先とのパートナーシップを強化することが期待される。

こうした宣言の周知状況や取組内容について、パートナーシップ構築宣言を行った事業者全社を対象に、書面調査を実施して確認したところ、以下のとおりとなった。

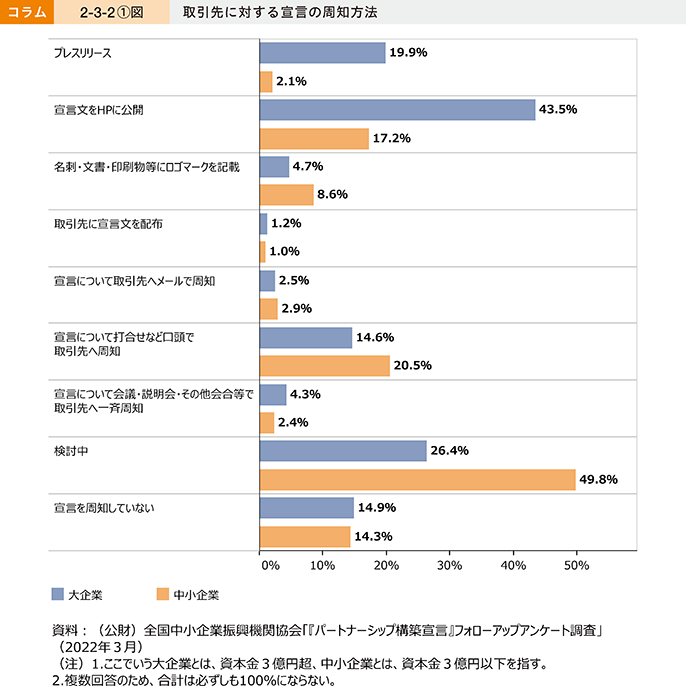

まず、コラム2-3-2〔1〕図は、取引先に対する宣言の周知方法に関する状況を示したものである。これを見ると、宣言文のホームページへの掲載を行っている大企業は約4割であり、「検討中」との回答を除けば、次にプレスリリースを行っている割合が高い。これに対して中小企業は、「検討中」との回答を除けば、打合せなどの場で口頭により取引先に周知する企業の割合が最も高く、次いでホームページへの掲載割合が高い。こうした中で、取引先に対して宣言文の配布やメールにより丁寧に周知を行っている企業も一部存在しており、取引先にしっかり認識してもらう観点から同様の取組を行う企業が一つでも多く増えることが期待されるといえよう。

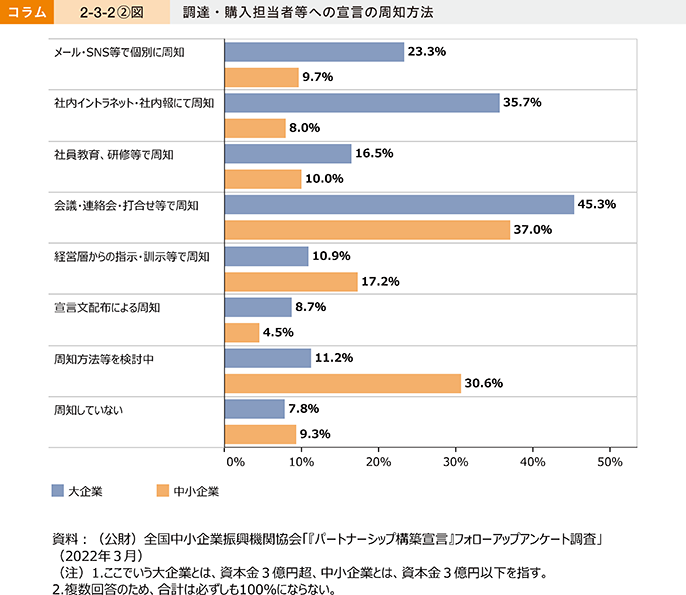

次に、コラム2-3-2〔2〕図は、自社内の調達・購入担当への宣言に関する周知方法について状況を示したものである。これを見ると、企業規模によらず、会議・連絡会・打合せ等で担当者に周知を行う企業の割合が最も高く、大企業においては、次いで社内イントラネット・社内報にて担当者に周知を行う割合が高い。なかには、社員教育や研修等に組み込んでいる好例もある。

一方で、調達・購入担当への周知を行っていない企業も一部存在しており、こうした企業は前述の方法で既に取り組んでいる企業があることも認識しながら、改善に努めることが期待される。

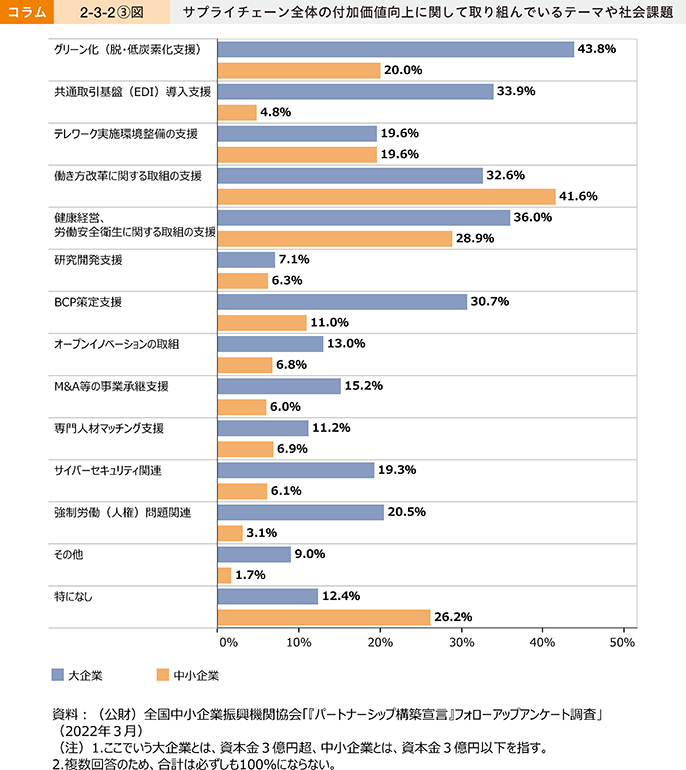

コラム2-3-2〔3〕図は、前述の宣言文1に関連して、パートナーシップ宣言構築企業がどのようなテーマや社会課題に関して取引先との連携を行いながら、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組んでいるのかを示したものである。これを見ると、サプライチェーンの中で牽引役が期待される大企業については、グリーン化支援の分野が約4割で最も多く、健康経営等に関する取組の支援、共通取引基盤(EDI)導入の支援、働き方改革に関する取組の支援がそれぞれ3割台で続く。また、中小企業は、働き方改革に関する取組の支援が約4割で最も多く、健康経営、労働安全衛生に関する取組の支援が約3割で続く。

一方で、サプライチェーン全体の付加価値向上に関する取組を特に行っていない企業も一部存在しており、他社の取組動向を参照しながら、自社でも取組に向けたアクションを取ることが望ましい。

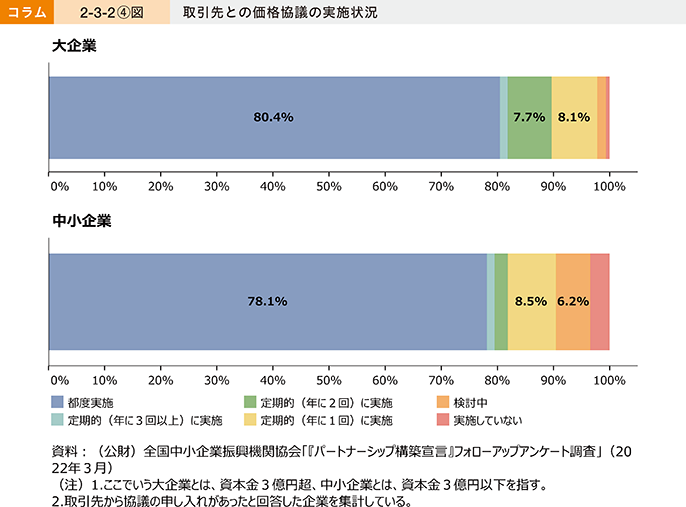

最後に、コラム2-3-2〔4〕図は、前述の宣言文2.(1)に関連して、価格協議の申入れがあった場合の対応状況を示したものである。これを見ると、企業規模によらず、約8割の企業は申込みを受けた都度、協議を実施していたものの、申入れがあった場合でも協議を実施していない企業も一部存在していた。

一連の結果から、パートナーシップ構築宣言企業の多くは、宣言に関する社内外への周知を行い、宣言内容の取引現場への浸透を進めるとともに、サプライチェーン全体の付加価値向上に向けた取組や取引適正化に向けた行動を実践していることが確認された。一方で、一部の企業ではこうした取組が十分に行えていないことも分かった。パートナーシップ構築宣言は、幅広い企業に宣言してもらうことだけでなく、各企業において宣言内容を取引現場で実行してもらうことも重要である。

パートナーシップ構築宣言を行っている企業において、他の宣言企業がどのような取組を実行しているかに関心を高めてもらいながら、取組の改善を図り、サプライチェーン全体での付加価値向上や取引先との共存共栄の構築がより一層実現されることが今後期待される。