第3節 中小企業経営者の経営力を高める取組

1.中小企業における経営理念・ビジョンの浸透

本節では、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート23」を主に用いて、中小企業における経営理念・ビジョンの浸透について分析していく。

23 詳細は第2部第1章第3節第1項を参照。

〔1〕経営理念・ビジョン策定の現状

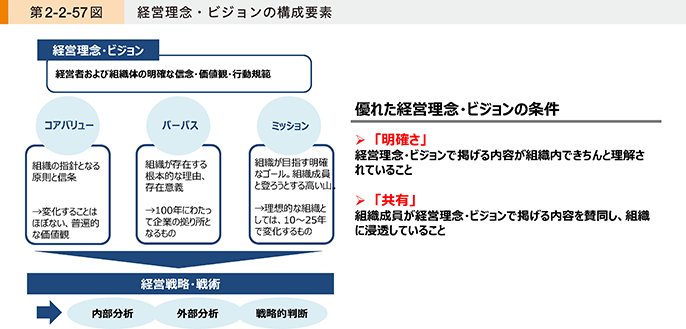

Collins・Porras(1995)は、経営理念・ビジョンとは〔1〕コアバリュー、〔2〕パーパス、〔3〕ミッションの三つの要素で構成されると説明し、経営理念・ビジョンと経営戦略、経営戦術の関係を示している(第2-2-57図)。その中で、優れた企業が持つ経営理念・ビジョンとして、「明確さ」(組織内できちんと理解されていること)と、「共有」(組織成員が賛同し、組織に浸透していること)の二つの条件を指摘し、これらが満たされることで経営理念・ビジョンが初めて真の効果を発揮すると説明している。他方で、二つの条件を満たしていない組織は、取り巻く環境の変化や課題に対する経営戦略が曖昧となり、対症療法的な経営判断や戦術遂行とならざるを得ないと指摘している。

そこで(株)東京商工リサーチが実施した今回の調査では、調査対象企業に対して自社が掲げる経営理念・ビジョンの明確化の現状や組織における浸透状況、理解及び浸透に向けた取組について確認した。

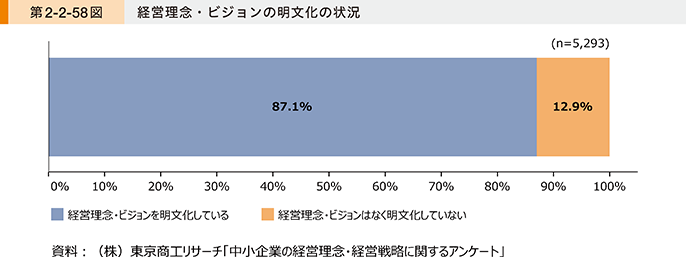

第2-2-58図は、経営理念・ビジョンの明文化の状況を示したものである。これを見ると、約9割の企業が経営理念・ビジョンを定めており、明文化していない企業は1割程度であることが分かる。

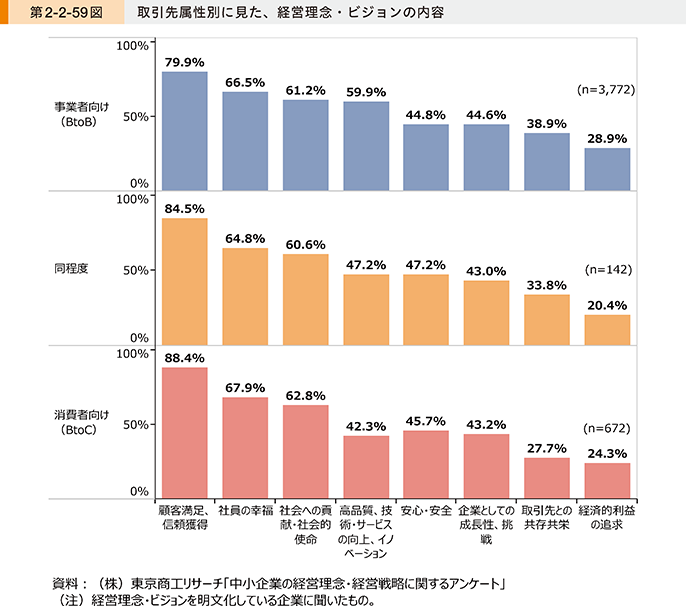

第2-2-59図は、取引先属性別に見た、経営理念・ビジョンの内容を示したものである。これを見ると属性を問わず、「顧客満足、信頼獲得」を掲げる割合が最も高く、次いで「社員の幸福」、「社会への貢献・社会的使命」が高いことが分かる。特にBtoCは、顧客を意識した経営理念・ビジョンを掲げる企業がBtoBと比べて1割程度高くなっており、約9割が顧客からの信頼獲得を念頭に置いている。BtoBは、「高品質、技術・サービスの向上、イノベーション」を回答する企業がBtoCと比べて2割程度高くなっており、約6割が掲げている。自社の企業活動における付加価値を高めていく意識の傾向が見て取れる。

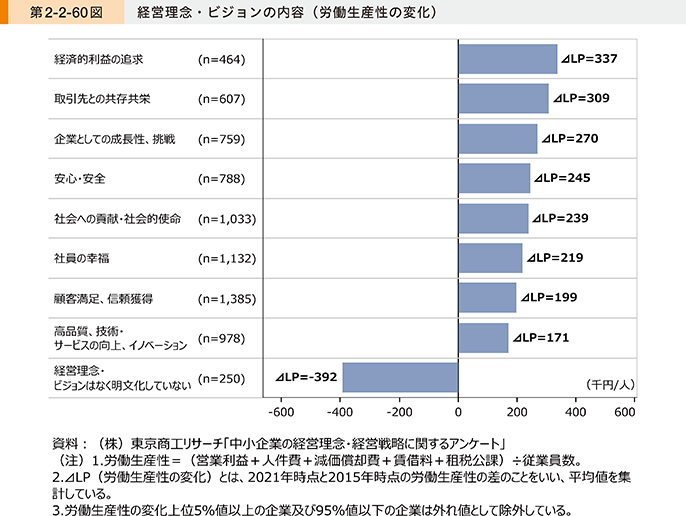

第2-2-60図は、経営理念・ビジョンの内容別に見た、労働生産性の上昇幅を示したものである。今回の調査結果で一概にはいえないが、経営理念・ビジョンを明文化している企業は明文化していない企業と比べて、労働生産性の上昇幅が大きい結果が確認される。経営理念・ビジョンを明文化していない企業は、Collins・Porrasが指摘するように、経営理念・ビジョンが明確となっていないことから目の前の課題に対する経営戦略が曖昧となっている企業も少なくないとみられ、結果として感染症流行前後での企業業績にも影響を与えている可能性が考えられる。

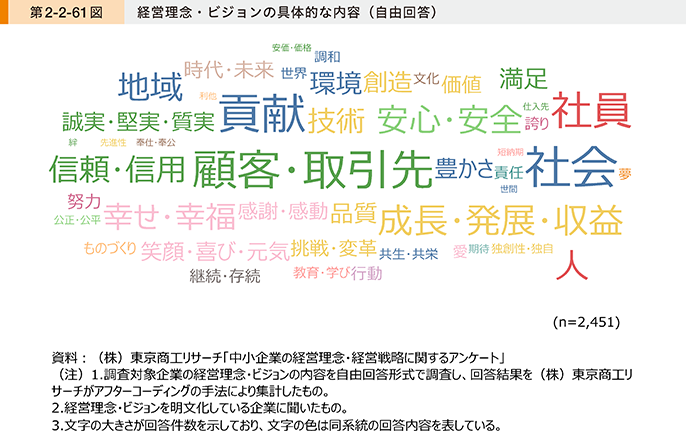

次に、明文化していると回答した企業に対して、経営理念・ビジョンの具体的な内容を確認したものが第2-2-61図である。調査対象企業は任意の自由回答形式で回答しており、(株)東京商工リサーチがアフターコーディングの方法により集計している。これを見ると、「顧客・取引先」、「社会」、「社員」といったステークホルダーを意識した経営理念・ビジョンを掲げる企業が多く、第2-2-59図の結果とおおむね整合している。また、「貢献」、「信頼・信用」、「安心・安全」、「価値」といった言葉からは、ステークホルダーと向き合う中で、経営者が重視する価値観や考え方が想起される。

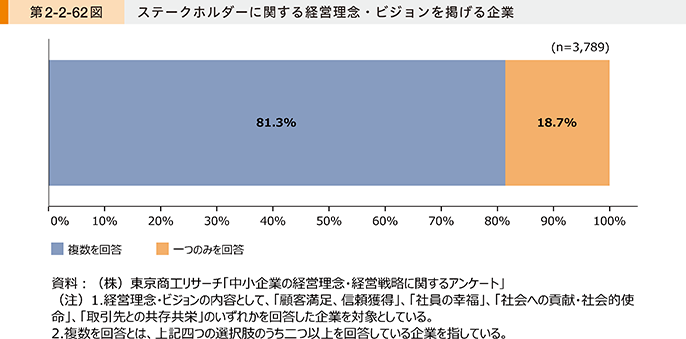

第2-2-62図は、ステークホルダーに関する経営理念・ビジョンを掲げる企業について示したものである。これを見ると、8割以上の企業は、複数の利害関係者を意識した経営理念・ビジョンとなっている。

近江商人の「三方よしの精神」に代表されるように、特定の利害関係者ではなく、企業を取り巻く複数のステークホルダーとの共生を追求した経営理念・ビジョンを掲げる企業が少なくないことが見て取れる。

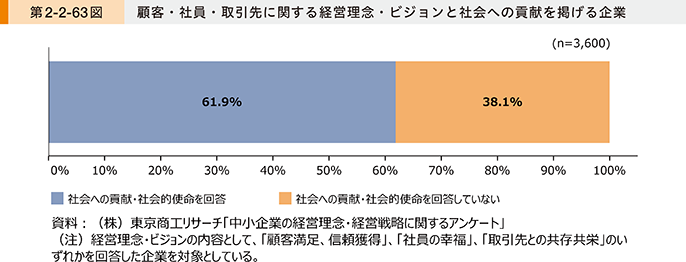

さらに第2-2-63図は、社員・顧客・取引先に関する経営理念・ビジョンと社会への貢献を掲げる企業との関係を示したものである。これを見ると、社員や顧客・取引先に関する経営理念・ビジョンを掲げる企業は、6割以上が社会への貢献も経営理念・ビジョンに含んでいる。社会的な貢献も念頭に置いた経営理念・ビジョンを打ち出すことで、社会における自社の存在意義も追求していることが見て取れる。

ステークホルダーへの貢献・信頼獲得を重視したパーパス経営が世界的に注目されている中で、今回の調査結果を鑑みると、我が国の中小企業は、企業を取り巻く利害関係者(顧客・社員・取引先・社会)との結びつきを意識してきた企業が一定数存在することが確認される。

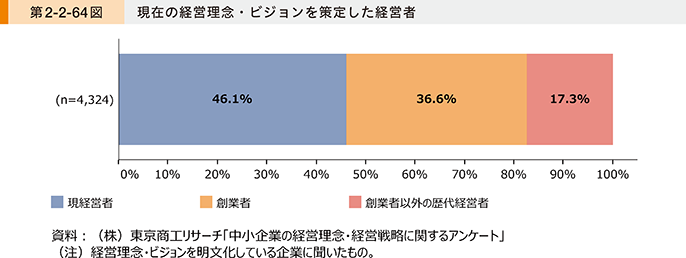

次に、現在の経営理念・ビジョンを策定した経営者について確認していく(第2-2-64図)。これを見ると、現経営者が策定した企業と歴代の経営者が策定した経営理念・ビジョンを継承している企業がそれぞれ約5割となっている。

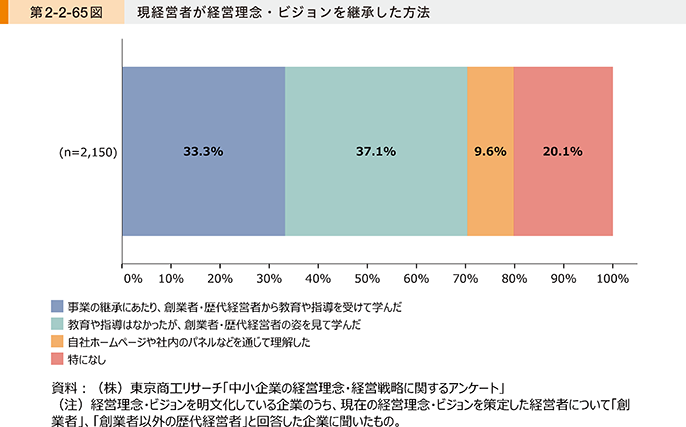

歴代の経営者が策定した経営理念・ビジョンを継承している企業を見ると、現経営者が事業承継するに当たり、3割以上は経営理念・ビジョンについて教育や指導を直接受ける機会があったことが分かる(第2-2-65図)。他方で、「特になし」と回答した企業など直接的な教育や指導がなかった企業も少なくないことが分かる。

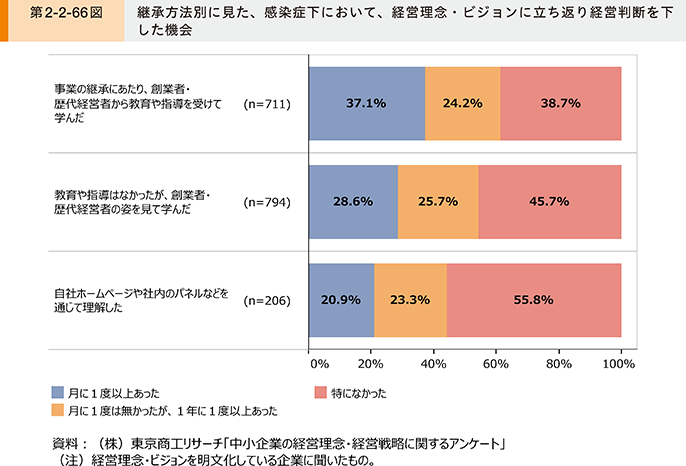

第2-2-66図は、継承方法別に見た、感染症下において、経営理念・ビジョンに立ち返り経営判断を下した機会について示したものである。これを見ると、事業の承継に際し、創業者・歴代経営者から教育を受けて直接的に経営理念・ビジョンを学んだ企業は、間接的に学習・理解した企業に比べ、経営理念・ビジョンに基づいて経営判断を下した割合が高いことが確認できる。経営理念・ビジョンを直接的に継承してきた企業は、感染症下という有事に的確な経営判断を下す基準が求められる中で、経営理念・ビジョンを経営判断のよりどころの一つとしていたことがうかがえる。

円滑な事業承継を目指す企業は、事業承継ガイドライン24でも示されているとおり、後継者と早い段階から対話を重ね、自社の存在意義や目指す未来像をしっかりと後継者に教育や指導していくことが重要といえよう。

24 中小企業庁(2016)

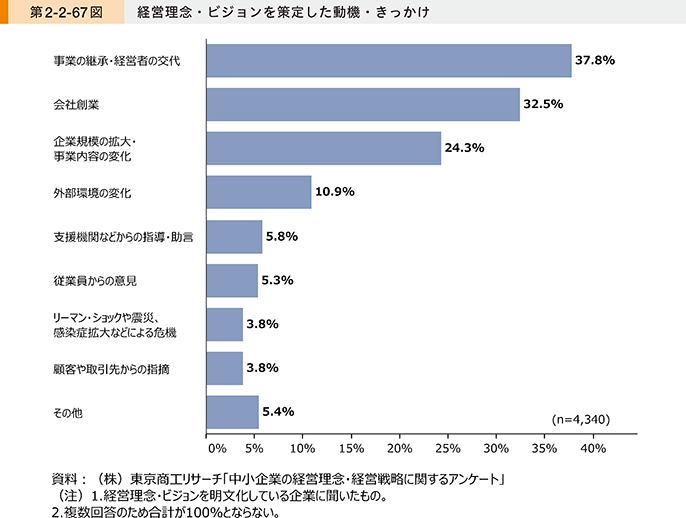

次に、経営理念・ビジョンを策定した動機・きっかけを確認する(第2-2-67図)。これを見ると、約4割の企業が「事業の継承・経営者の交代」を機に策定したことが分かる。中小企業白書(2021)において、後継者が事業承継後に意識的に取り組んだこととして「経営理念の再構築」が上位に挙げられている25が、今回の結果からも、事業承継が経営理念・ビジョンを策定する動機・きっかけとなったことが見て取れる。

25 2021年版中小企業白書 第2-3-36図

また、「事業の継承・経営者の交代」、「会社創業」に次いで、「企業規模の拡大・事業内容の変化」、「外部環境の変化」が挙げられている。経営体制の変化のみならず、事業内容や外部環境の変化を機に経営理念・ビジョンを策定した企業も確認できる。

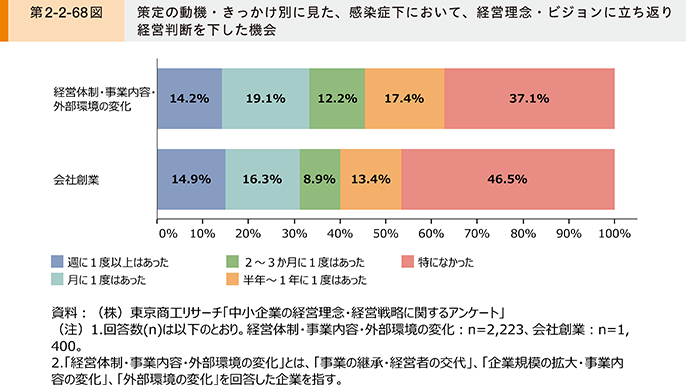

前掲の結果を踏まえて、経営体制・事業内容・外部環境の変化(以下、「社内外の変化」とする。)を機に策定した経営理念・ビジョンに着目する。第2-2-68図は、策定の動機・きっかけ別に見た、感染症下において、経営理念・ビジョンに立ち返り経営判断を下した機会を示したものである。これを見ると、社内外の変化を機に経営理念・ビジョンを策定した企業は、会社創業を機に策定した企業と比べ、経営理念・ビジョンに立ち返って経営判断を下した割合が高いことが分かる。外部環境が大きく変化した感染症下という局面において、社内外の変化を機に策定した経営理念・ビジョンが重要な役割を担っていた様子がうかがえる。

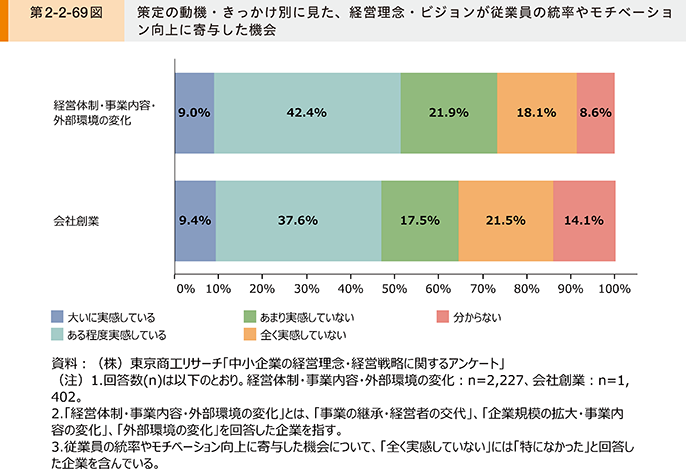

第2-2-69図は、前掲の第2-2-68図と同様に、策定の動機・きっかけ別に見た、従業員の統率やモチベーション向上に寄与した機会を示したものである。経営者側から確認した調査ではあるが、社内外の変化を機に経営理念・ビジョンを策定した企業は、会社創業を機に策定した企業に比べ、従業員の統率やモチベーション向上に寄与した機会を実感していることが確認できる。

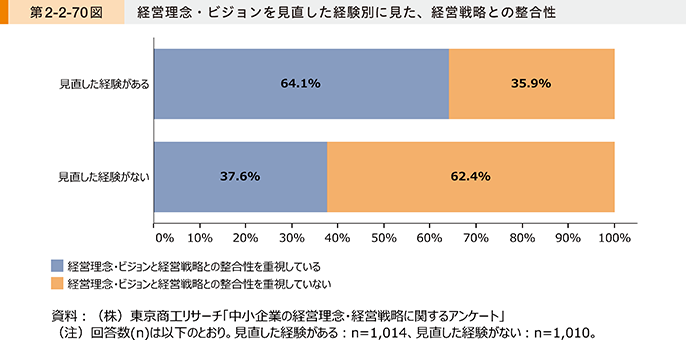

第2-2-70図は、経営理念・ビジョンを見直した経験別に見た、経営戦略との整合性を示したものである。これを見ると、見直した企業の6割以上は、経営理念・ビジョンと経営戦略との整合性を重視していることが分かる。他方で、経営理念・ビジョンは経営戦略と有機的に本来結びつくものだが、見直した経験がない企業は、整合性を重視している割合が4割を下回ることが見て取れる。

Collins・Porrasは、経営理念・ビジョンの構成要素であるコアバリューとパーパスは普遍的な存在としつつも、ミッションは達成されるたびに中長期的なサイクルで見直されることが優れた企業の特長であると指摘している26。会社創業時から掲げる経営理念・ビジョンが形骸化している場合には、経営理念・ビジョンを再構築し、経営戦略と結びつけていくことも重要な取組の一つといえるのではないだろうか。

26 野村(1999)も経営理念・ビジョンを随時見直している企業が少なくないことを示し、社員が行動に移しやすくなるよう実践的な経営理念・ビジョンに微修正している企業や、企業規模の拡大につれてCSRを意識し倫理的な内容を追加している企業の存在などを指摘している。経営理念・ビジョンの見直しは大がかりな変更ではなく、環境変化に応じたマイナーチェンジが大半であり、経営理念・ビジョンの焦点が曖昧、従業員に浸透していないといった問題を踏まえて、企業が成長過程で経営理念を再整備、発展させていると分析している。

以上、中小企業が掲げる経営理念・ビジョンの内容や策定した動機、見直しの状況を確認した。

事例2-2-11では、事業承継を機に経営理念・ビジョンの再構築に着手し、社内の組織風土の変革に取り組んだ企業の事例を紹介する。

事例2-2-11:株式会社共立理化学研究所

事業承継を機に企業理念の再構築に取り組み、自社の目指す姿を明確化した中小企業

所在地 神奈川県横浜市

従業員数 50名

資本金 4,000万円

事業内容 製造業(理化学機器の開発・製造・販売)

▶トップダウン型の組織と主力製品への依存に危機感を持つ

神奈川県横浜市に本社を構える株式会社共立理化学研究所は、水質簡易測定器の製造を行う企業。簡易分析と低価格を追求した主力製品「パックテスト」は市場シェア90%を誇り、水道行政や工場排水の検査などで幅広く使われる。岡内俊太郎社長が入社した当時の同社は、実父である前社長を中心としたトップダウン型の組織としてまとまっていた一方で、経営陣の指示を待つ組織体質が垣間見えていた。また、営業への意識が低くても「パックテスト」は安定的な売上げが見込めたことから、同社製品を扱う代理店との関係も希薄化し、最終ユーザーがどのように自社製品を活用しているかも把握しきれていなかった。岡内社長は、社内の各部署を経験していく中で、硬直化した組織のままでは、市場環境の変化に順応できないと危機感を持っていた。

▶自社の使命と目指すべき方向性を明確化し、自律的な組織を目指す

2013年に社長就任した岡内社長は事業承継を機に、経営層の役割を代表者としての対外的な務めや危機発生時の意思決定などに絞ることで、社員の意識が経営層ではなく顧客に集中するよう意識した。顧客志向の自発的な意見や提案を実践する自律的な組織を目指す上では組織の旗印が欠かせない。そこで取り組んだのが企業理念の再構築だった。岡内社長は、社員と積極的に意思疎通を図り、「企業として何を目指し、社員は何を期待して毎日集まっているか」を聞き出した。その結果、多くの社員は、水質測定を通じて水環境を守る同社の使命に愛着と誇りを感じていることが分かった。当時は水質以外の測定分野(食品等)にも新たに事業展開しており、岡内社長にとって意外な気付きだった。そこで新たな企業理念として「誰でもどこでもできる水質の簡易分析技術の開発と提供」を不変の使命とする旨を明文化し、視覚的にもインプットされるよう水のイラストも加えた。強みである水質測定をいかし、水質の環境分析分野で事業の幅を広げていくと目指す方向性が明確となった。主力製品の生産性向上や中国・東南アジア諸国への販路開拓を図ったほか、2020年には水質を測定する作業者が自身のスマートフォンアプリを使って水質分析を行う新サービス「スマートパックテスト」を開発した。スマートパックテストによって、最終ユーザーと直接つながることが可能となり、自社製品の活用状況やこれまで気付かなかった顧客ニーズを知る機会も生まれつつある。「企業理念の浸透には時間を要した」と岡内社長は語るが、日々の業務や顧客との実体験と結びついていく中で社内の雰囲気も変化し、社員同士の打合せや顧客への積極的な提案も増えていった。

▶次世代を担う若手社員を中心にパーパスの策定にも取り組む

現在は企業理念の形骸化を防ぐため、若手社員主体の試みとして、企業理念の上位概念(パーパス)の策定も始めている。「自社の存在意義、社会に与える価値をより明確化したい。自社製品の普及が社会貢献につながり、得られた対価が今の自社と社員の生活、人生のやりがいにもつながっていることを皆が再認識する機会にしたい。」と岡内社長は語る。

〔2〕経営理念・ビジョンの浸透

ここからは経営理念・ビジョンの組織における浸透について確認していく。髙(2009)は、組織成員における経営理念の浸透プロセスとして、経営理念への共感が行動への反映を促す効果を持つと分析し、経営理念に関する認識や理解の深まりも行動を促進すると指摘している。

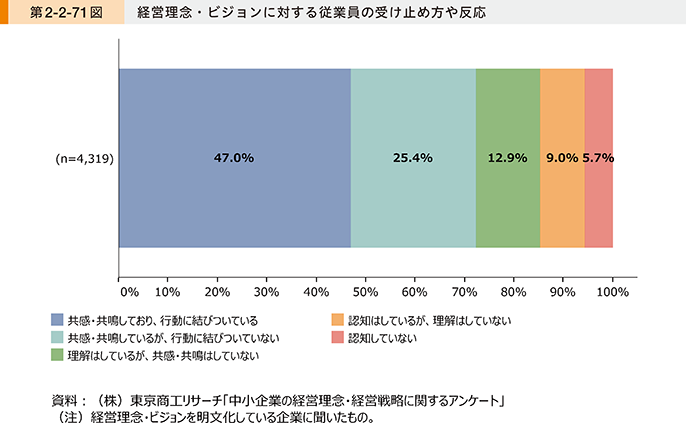

今回の調査では、経営理念・ビジョンに対する従業員の受け止め方について、(1)認知、(2)理解、(3)共感・共鳴、(4)行動への結びつきという4段階に分けて確認した(第2-2-71図)。これを見ると、経営理念・ビジョンについて従業員が理解している企業は8割以上と確認される。前目では明文化した経営理念・ビジョンを脈々と継承できている企業や社内外の変化を機に経営理念・ビジョンを策定した企業の存在を指摘したが、これらの企業は優れた経営理念・ビジョンの第1条件である「明確さ27」をある程度満たしていると考えられる。

27 冒頭の第2-2-57図参照。

他方で、従業員の自律的な行動にまで結びついている企業は5割を下回っており、第2条件である「共有」すなわち組織における浸透を課題とする企業は少なくないと推察される。

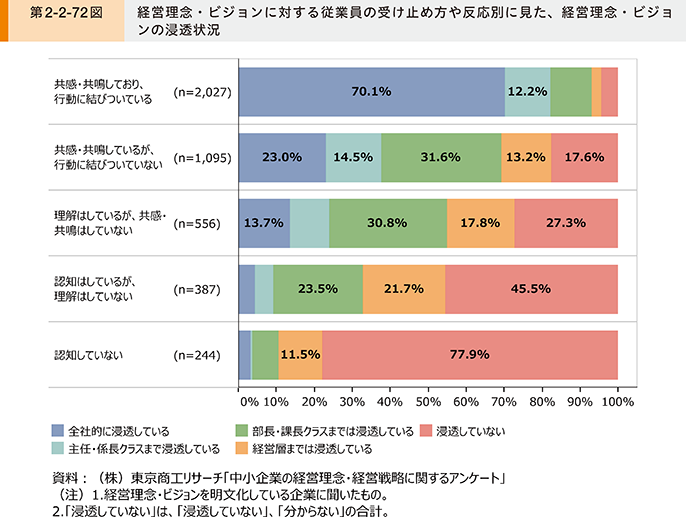

次に第2-2-72図は、経営理念・ビジョンに対する従業員の受け止め方や反応別に見た、経営理念・ビジョンの浸透状況を示したものである。これを見ると、従業員が経営理念・ビジョンに共感・共鳴して行動に結びついている企業は、経営理念・ビジョンが全社的に浸透している割合が7割以上となっている。他方で、行動に結びついていない企業は、全社的に浸透している割合が3割を下回るように、行動へ結びつくステップから遠いほど、全社的に浸透している割合は低くなっている。階層を問わず全社的に浸透させていくには、経営理念・ビジョンを組織内の認知から行動へと着実にステップアップさせていくことが重要と考えられる。

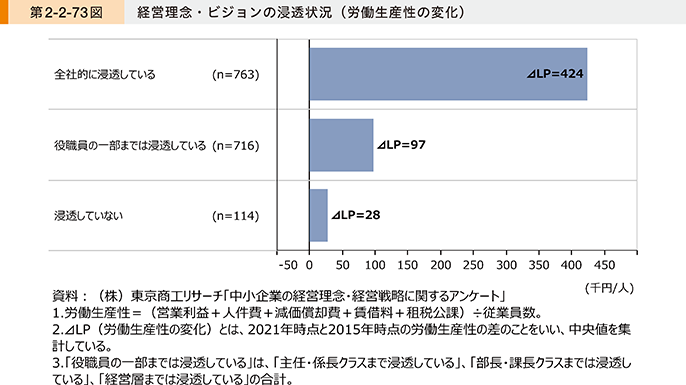

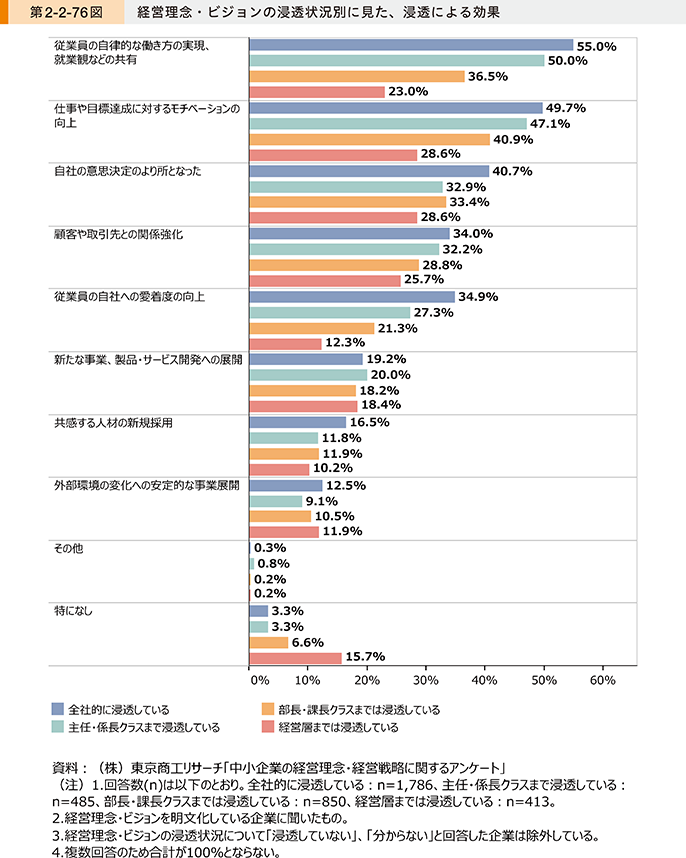

第2-2-73図は、経営理念・ビジョンの浸透状況別に見た、2015年から2021年にかけての労働生産性の上昇幅を見たものである。一概に今回の調査結果のみで説明はできないものの、全社的に浸透している企業は、労働生産性の上昇幅が大きい結果となっている。経営理念・ビジョンの浸透による効果(第2-2-76図にて後述)を通じて、企業業績にもプラスの効果が生まれている可能性が考えられる。

明確な自社の存在意義やゴールを組織で一体化させている企業が感染症下という未曽有の経営環境を乗り越えている様子がうかがえる。

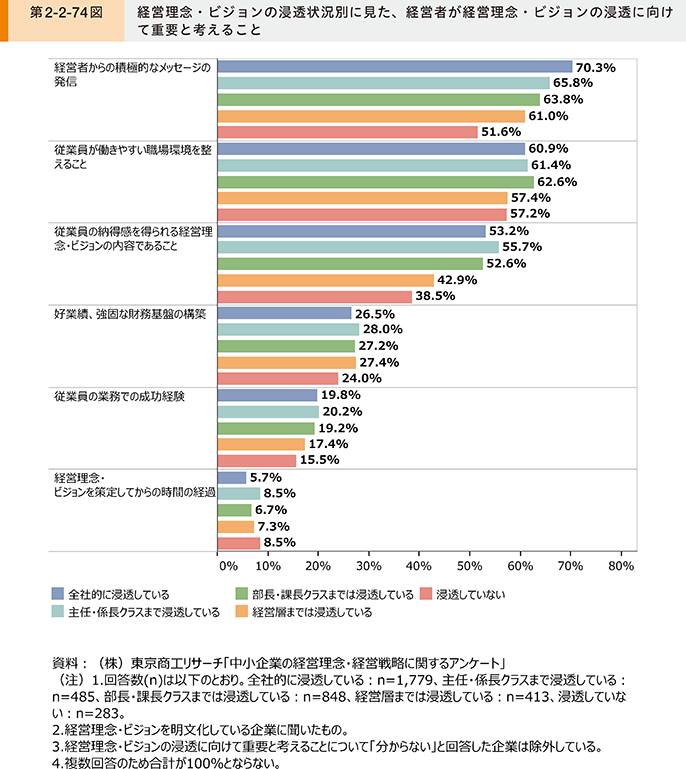

第2-2-74図は、経営理念・ビジョンの浸透状況別に見た、経営者が経営理念・ビジョンの浸透に向けて重要と考えていることを確認したものである。これを見ると、全社的に浸透している企業は、「経営者からの積極的なメッセージの発信」を重視する割合が高いことが分かる。経営理念・ビジョンを社内に浸透させていくには、自社の存在意義や目指すべき姿を自らの言葉でしっかりと伝えていくことが経営者の重要な役割の一つと考えられる。

また、経営理念・ビジョンの内容自体が従業員の納得感を得ていることも浸透していない企業との差が大きいことが見て取れる。浸透していない企業は、従業員からの共感・共鳴を得られる内容に再構築していくことも有力な選択肢になりうるのではないだろうか。

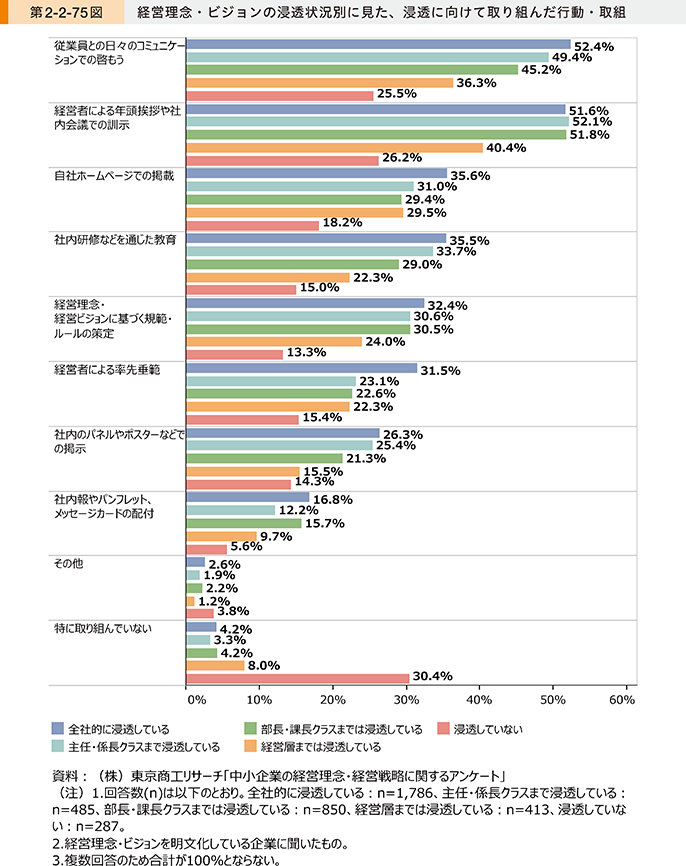

第2-2-75図は、経営理念・ビジョンの浸透状況別に見た、浸透に向けて取り組んだ行動・取組を示したものである。これを見ると、全社的に浸透している企業は「従業員との日々のコミュニケーションでの啓もう」に5割以上が取り組んでいることが分かる。また、全社的に浸透している状況に近づくほど、取り組んでいる傾向も確認される。個別のコミュニケーションによる社員の理解度の底上げは、浸透尺度を高める一因となると考えられるほか、社員の意見を通じて納得感のある経営理念・ビジョンを再整備・発展させていくヒントにもつながっていると示唆される。

「社内研修などを通じた教育」も全社的に浸透している状況に近づくほど、取り組んでいる傾向にある。第2-2-66図で後継者教育の一環として経営理念・ビジョンに関する直接的な指導・教育を実施する意義を指摘したが、従業員に対しても社内での教育を図ることによる効果が示唆される。

全社的に浸透している企業は、いずれの行動・取組についても総じて取り組んでいる傾向にある。経営理念・ビジョンの浸透に悩む企業は自社の状況に照らして効果的な取組を幅広く取り組んでいくことも重要と考えられる。

最後に第2-2-76図は、経営理念・ビジョンの浸透状況別に見た、浸透による効果28について示したものである。これを見ると、全社的に浸透している企業が総じて効果を実感している傾向にあることが分かる29。

28 先行研究の一つとして、北居・松田(2004)は経営理念の機能は、内部統合機能と外部適応機能に大別されるとしている。内部統合機能は、組織の方向性や行動のよりどころとなるものを示すことで職務の動機づけを行う機能(動機づけ機能)、組織内に共通の価値観を持つことで一体感を醸成する機能(統合機能)を有する。外部統合機能は、自社の存在意義を対外的に示すことで企業活動の正当性を示す機能(自社活動の正当化機能)、変化する社会的課題の解決に向けて、環境変化に対応する組織に変革していく機能(環境適合機能)を有するとしている。

29 横川(2010)は内部統合機能と外部適応機能に加えて、経営戦略や組織目標などの具体化を促進する効果の存在(経営実践機能)も指摘している。

従業員に与えた効果として、自律的な働き方の実現やモチベーション向上を実感する割合は全社的に浸透している状況に近づくほど、高い傾向となっている。また、自社に対するエンゲージメントの高まりも見て取れる。経営理念・ビジョンが浸透したことで、従業員の行動変容につながり職場の活性化に寄与している様子がうかがえる。

企業自体の事業活動に関する効果として、経営判断のよりどころとなっている割合も全社的に浸透している状況に近づくほど、高い傾向となっている。自社の存在意義や目指すべきゴールに対する従業員からの賛同を得ていることで、経営理念・ビジョンに軸足を置いた経営判断を下しやすくなった可能性も考えられる。顧客・取引先との関係強化についても同様の傾向が見られる。ステークホルダーを念頭に置いた経営理念・ビジョンを掲げる企業が多い中で、組織全体がステークホルダーとの関係を意識した企業活動を行っている結果、対外的な関係強化につながったと考えられる。

以上、経営理念・ビジョンの浸透について確認した。経営理念の浸透には、経営者からの明確なメッセージの発信や従業員との小まめな意思疎通による啓もう、社内教育の実践が有効であることが確認された。

最後に事例2-2-12では、新社長が創業時からの原点に立ち返り、経営理念の浸透を通じた社内の意識改革に取り組み経営危機からの復活を遂げた企業、事例2-2-13ではステークホルダーとの共存を念頭に置いた経営理念を社内に浸透させ、新たな事業の柱を構築した事例を紹介する。

事例2-2-12:株式会社常磐植物化学研究所

創業時の原点に立ち返り、経営理念の浸透を通じた意識改革に取り組んだことで、経営危機からの復活を遂げた中小企業

所在地 千葉県佐倉市

従業員数 120名

資本金 7,750万円

事業内容 化学工業

▶過剰在庫を抱えるようになり経営危機に陥る

千葉県佐倉市の株式会社常磐植物化学研究所は、植物の化学成分を解析して医薬品原薬や化粧品原料、食品添加物などを製造する素材メーカー。「利益の一端を植物化学の発展や社会福祉の増進に寄与することを目的とする」を設立趣意に、立﨑仁社長の祖父・立﨑浩氏らが中心となり創業した。原爆の後遺症に悩む人々を救う治療薬として期待された植物由来成分ルチンの製造開始が源流で、漢方薬の主成分となるグリチルリチンやイチョウ葉エキス、ブルーベリーの抽出精製など多様な素材開発を続け事業を拡大した。しかし、海外製品との競争や市場の読み違いにより過剰在庫を次第に抱えるようになり、売上高はピーク時の約40億円から24億円程度まで減少。2007年には新規の借入れが困難な状況まで追い込まれた。

▶創業時の原点に立ち返り、社内の意識改革に着手

厳しい経営状況の中で2010年に就任したのが立﨑社長だった。立﨑社長は、社会貢献への使命感や誇りが社内から薄れつつあることを実感していた。「世のため人のため」というアイデンティティを取り戻す意識改革に向けて取り組んだのが経営理念の再構築だった。当時掲げていた内容は抽象的な表現となっており形骸化していた。そこで創業時の原点に立ち返り、「価値の創造」・「技術」・「社会貢献」の三つを経営理念の柱として掲げた。例えば「価値の創造」は「植物のちからを引き出し、新たな価値を創造します」と明文化することで、社員全員が自社の目指す姿をしっかりと理解できるよう意識した。社内の浸透に向けては、毎月の朝礼で経営理念に込めた立﨑社長の考えを積極的に発信したほか、経営理念研修会を毎年欠かさずに実施。当初は反発する声もあったが、取組を継続していくことで立﨑社長の考えに共鳴する社員が次第に増えていった。新卒の入社説明会では自社の存在意義や経営ビジョンを社長自ら熱弁し、共感した博士号や薬剤師の資格を持つ優秀な社員も仲間に加わった。2015年には、同社が目指す姿をまとめた「トキワ手帳」を作成。社員の主体性を重視したところ社員の有志が7割程度を執筆するなど社内の意識の変化を実感した。トキワ手帳は現在も全社員が携帯している。2020年には経営理念にサステナブルの要素も取り入れ、トキワ手帳も改定した。

▶技術・研究開発を武器にV字回復を実現

社内の意識改革は、業績にも表れた。強みである植物由来成分の精製技術・研究開発に磨きをかけ経営再建を進めた結果、機能性表示食品制度も追い風にもなり、2022年3月期の売上高は40億円まで回復する見込みだ。機能性表示食品の対応素材として植物由来の分野では業界トップの12製品を有し、市場占有率がほぼ100%の製品も有する。取引実績は国内外2,000社超にまで及んだ。創業80周年(2029年)には、売上高50億円、従業員給与30%アップを見据える。「世界一の植物化学企業」を目標に掲げる同社は、植物の力を活用して社会貢献を実現し、植物化学分野の最前線を走り続ける。

事例2-2-13:飯田工業薬品株式会社

経営理念を社内に浸透させ、新規事業の取組により取引先との共栄を実現した中小企業

所在地 静岡県富士市

従業員数 31名

資本金 6,000万円

事業内容 化学製品卸売業

▶顧客の課題解決を実現する企業を目指し、経営理念・ビジョン・ミッションを新たに策定

静岡県富士市の飯田工業薬品株式会社は、製紙工場で用いられる化学薬品や家庭紙用包装資材を主に取り扱う専門商社である。関連会社で製造するトイレットペーパーやタオルペーパー用のパッケージフィルムは業界で高いシェアを占める。飯田悦郎社長は、主力マーケットである、パルプ・紙産業の市場が縮小し始めた2000年頃から、単にモノを売るだけでなく顧客の企業価値を高められる企業を目指し、自社のあるべき姿を再定義した。そこで、「顧客本位」「独自能力」「社会との共生」を明文化した経営理念・ビジョン・ミッションを新たに策定した。同社が地域産業である製紙業とともに発展した中で、社員一人一人が顧客目線で主体的に判断する力が求められ、人や環境にも優しい企業であることが欠かせないと考えたからだ。

▶経営理念の浸透に努め、取引先との共存・地域の環境問題の解決にもつなげる

経営理念・ビジョン・ミッションは、経営の基本方針や中期経営計画、経営戦略とともに社員手帳に明文化した。社員は社員手帳を携帯し、いつでも確認できるようにしている。朝礼や全体会議、経営計画発表会の場でも経営理念の読み合わせを徹底。自社の目指す姿を定期的に全社で再確認することで社内のベクトルがまとまっていった。新たな組織風土が醸成されつつある中で、経営理念を策定した5年後には、同社の基本精神として「ラブラドール・ハート・カンパニー」を掲げた。盲導犬として活躍するラブラドール・レトリバーのように人や社会に対して思いやりの心を持ち、利他の精神で社会に貢献していくことで信頼関係を構築する集団を目指すことを社内外に浸透させていった。

経営理念・ビジョン・ミッションの考え方は顧客視点型の新規事業にもつながった。同社は2007年に製紙の製造過程で発生するペーパースラッジ(PS灰)のリサイクル事業を開始した。顧客視点型の企業を追求するに当たり、製紙会社の経営課題をヒアリングした結果、PS灰の処理にかかる手間とコストが重荷となっていたことが判明したからだ。また、PS灰の埋立処理は富士市にとっても大きな社会課題となっていた。そこで商社としての情報・ネットワークを活用し、地域の製紙会社と県内外の運搬業者10社、産廃処理・加工業者12社を結びつけ、リサイクルシステムを構築した。2020年度は、富士市で年間に発生するPS灰や焼却灰、約5万トンを同社が処理しており、リサイクル率はほぼ100%を達成。製紙会社のコスト削減と地域の環境課題の解決につなげた同事業は、売上げの10%を占める事業の柱としても成長し、顧客との関係強化、新規顧客獲得にも寄与している。

▶経営理念・ビジョンで掲げた思いを実現すべく、お客様に愛される会社を目指す

「経営理念・ビジョンはその会社がどのような考え方で、何を目指しているかを明示したもの。経営者は経営理念・ビジョンの達成のために不断の努力を惜しまず、組織内においては機会あるごとに唱和するなどして繰り返し共有していくことが重要。」と飯田社長は経営理念・ビジョンの意義を指摘する。朝礼や全体会議、経営計画発表会の場での唱和は、現在に至るまで15年以上継続している。地域産業とともに発展してきた同社は、今後も顧客との強いパートナーシップを構築し、経営理念・ビジョンの描く姿を体現していく。

2.事業環境の分析を踏まえた経営戦略の策定

経営戦略を策定する上では、自社を取り巻く外部環境や、自社の経営資源といった内部環境の分析を行い、自社の置かれた状況を把握することが重要である。

本項では、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」30の調査結果を基に、中小企業における経営戦略の策定過程における外部環境及び内部環境の分析状況を確認する。また、自社の事業領域の見直し状況や、経営戦略の見直し状況・浸透状況についても確認していく。

30 詳細は第2部第1章第3節を参照。

〔1〕自社を取り巻く事業環境の分析

ここでは、経営戦略の策定に際して行う自社を取り巻く外部環境や内部環境に係る情報収集・分析の状況について確認していく。

(1)外部環境に関する情報収集・分析状況

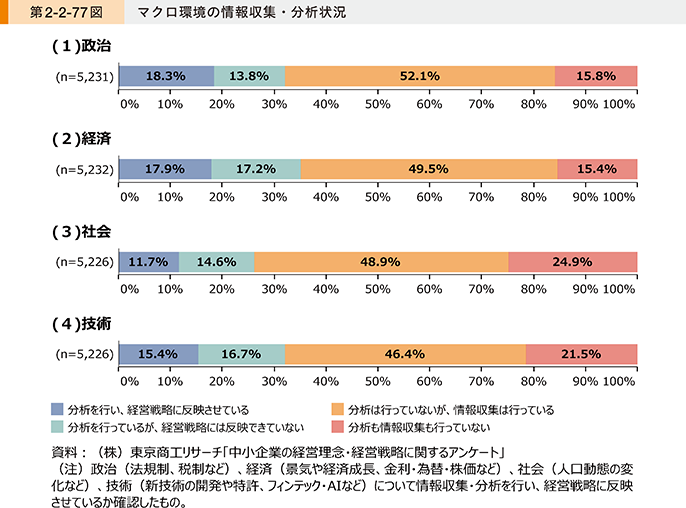

自社を取り巻く外部環境は、法制度や規制の改正や金利などのマクロ環境に加え、顧客企業や仕入先の動向などの市場環境、競合他社の状況など多岐にわたる。

第2-2-77図は、経営戦略の策定に際して行う政治(法規制、税制など)や経済(景気や経済成長、金利・為替・株価など)、社会(人口動態の変化など)、技術(新技術の開発や特許、フィンテック・AIなど)といったマクロ環境31に関する情報収集・分析の状況を示したものである。これを見ると、いずれの項目も8割前後の企業において、情報収集を行っていることが分かる。一方で、経営戦略に反映している割合は2割未満にとどまっている。

31 フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー(2008)では、政治、経済、社会、技術などの環境分析を行うことの重要性が述べられている。

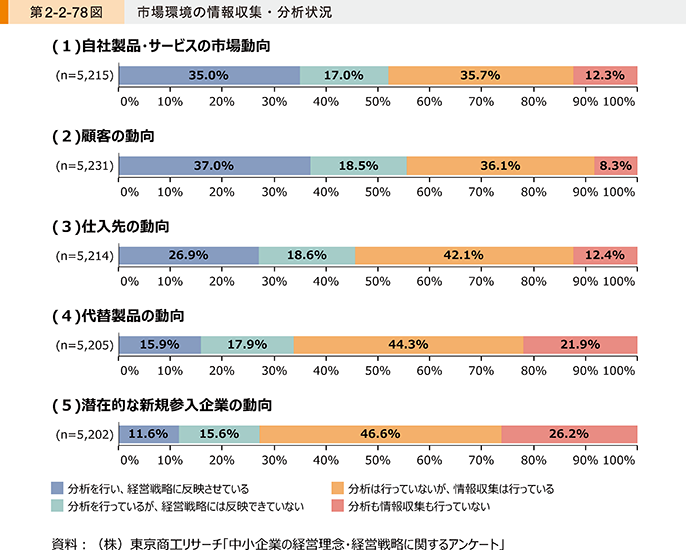

自社を取り巻く外部環境について、ここでは自社製品の市場規模や成長性といった「自社製品・サービスの市場動向」、自社の製品・サービスを販売する「顧客の動向」、原材料や商品を購入する「仕入先の動向」、自社の属する業界の製品と同じ機能を持つような「代替製品の動向」、自社の属する業界への「潜在的な新規参入企業の動向」、の五つの市場環境について情報収集・分析状況を確認していく。

第2-2-78図は、上記の市場環境に関する情報収集・分析の状況を見たものである。これを見ると、「自社製品・サービスの市場動向」や「顧客の動向」については、経営戦略に反映していると回答した割合が3割を超えており、マクロ環境と比較し、情報収集・分析を行った上で、経営戦略に反映している様子が見て取れる。一方で、「代替製品の動向」や「潜在的な新規参入企業の動向」については、経営戦略に反映できていると回答した割合が他の項目と比較して低くなっている。こうした項目について情報収集・分析を行う必要性が薄れている、又は必要性に気付いていない可能性が考えられる。

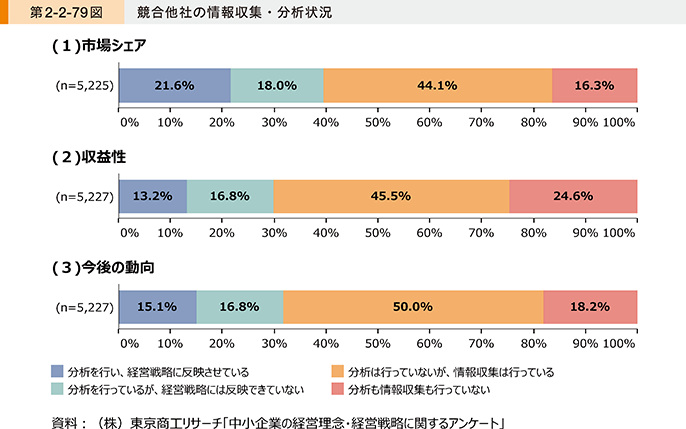

続いて、自社の属する業界の競合他社に関する情報収集・分析状況について確認する。第2-2-79図は、競合他社の市場シェアや収益性、今後の動向に関する情報収集・分析の状況を見たものである。自社製品・サービスの市場動向や、顧客・仕入先の動向と比べ、情報収集・分析を行い、経営戦略に反映させている企業の割合は少ない傾向にある。特に、競合他社の収益性に関する情報収集の実施割合が低く、競合他社となる企業情報の収集において一定のハードルがある可能性がうかがえる。

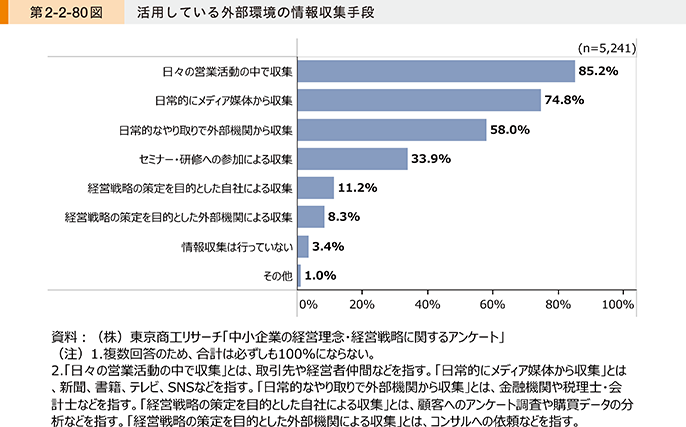

第2-2-80図は外部環境の情報収集に当たり活用している手段を見たものである。「日々の営業活動の中で収集」や「日常的にメディア媒体から収集」と回答した企業の割合が高くなっている一方、経営戦略の策定を目的とした情報収集を行っている企業の割合は1割程度と低くなっていることが分かる。

(2)内部環境に関する情報収集・分析状況

自社の強み・弱みを把握する上では、様々な面から内部環境を分析する必要がある。ここでは、「財務分析」に加えて、自社の組織体制や、社内の人材のスキルなどを把握する「組織分析」、自社の事業の商流を理解し、強み・弱みを把握する「バリューチェーン分析」、経営管理の状況を把握する「マネジメント分析」、自社の扱う製品・商品・サービスごとの特徴を把握する「製品分析」の五つの観点から32、内部環境に係る情報収集・分析の実施状況を確認していく。

32 五つの項目は主にローカルベンチマークなどを元に整理しているが、内部環境を把握する観点として網羅的ではない点に留意。その他の項目として、例えば経営者の能力やITの能力なども必要な観点である。経営者の能力については第2部第2章第3節第3項で、ITについては第2部第3章第2節で扱っているため、参照されたい。

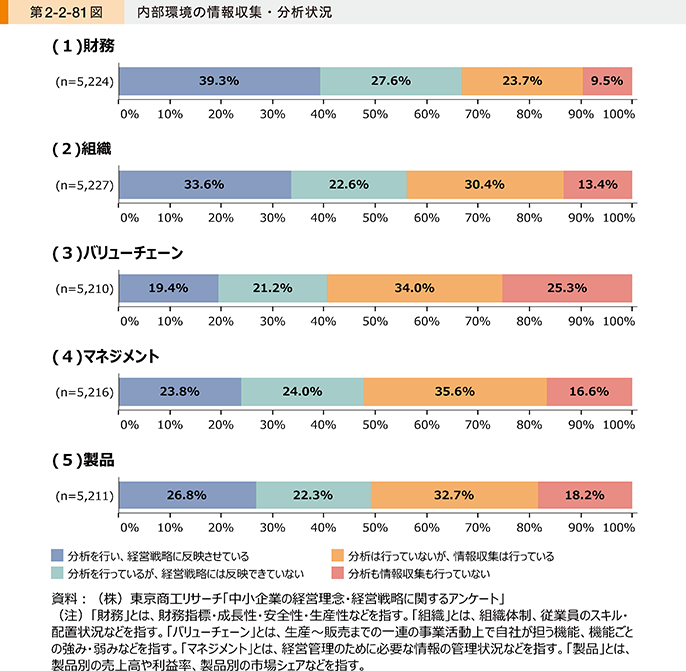

第2-2-81図は、上記の内部環境に係る五つの項目について、情報収集・分析状況を確認したものである。これを見ると、財務や組織の分析を行い、経営戦略に反映している企業の割合がそれぞれ39.3%、33.6%となっており、他の項目と比較して高くなっていることが分かる。他方、バリューチェーンについては情報収集・分析を行っていないと回答した企業の割合が25.3%であり、自社がバリューチェーン上で担っている機能を十分に把握できてない企業が一定数存在することが分かる。

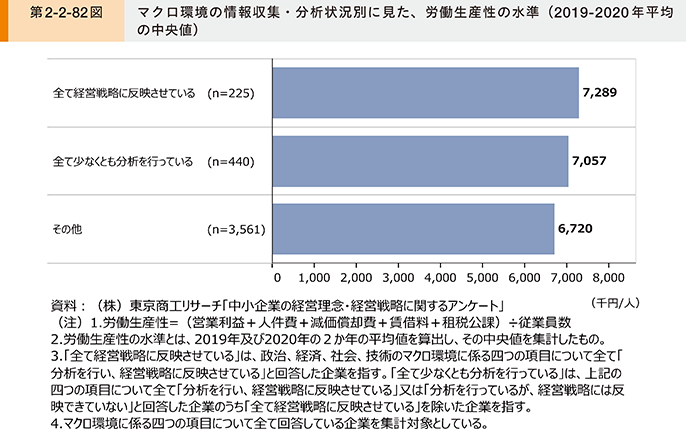

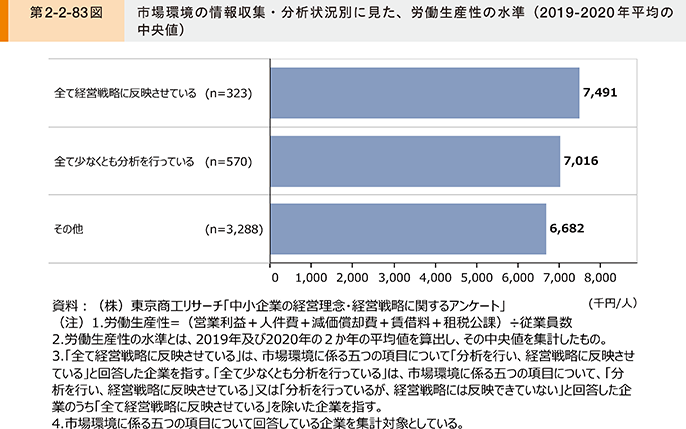

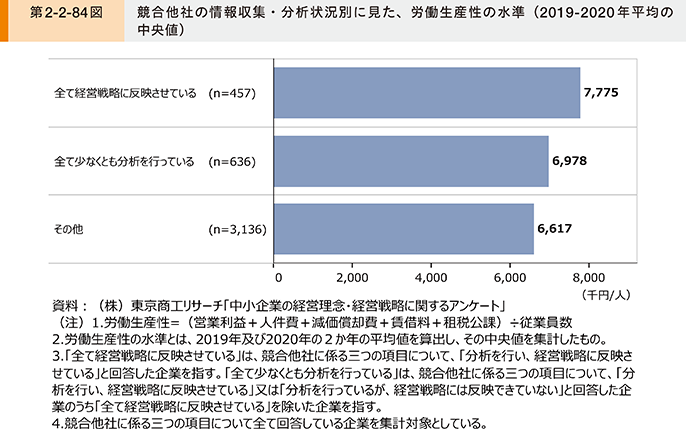

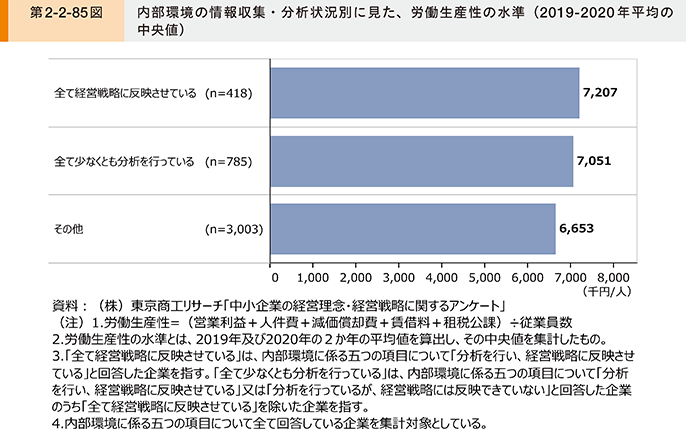

最後に、ここまで見てきた外部環境及び内部環境の項目ごとに、「全て経営戦略に反映させている」企業と、「全て少なくとも分析を行っている」企業、「その他」の企業に分けて労働生産性の水準を確認したものが、第2-2-82図、第2-2-83図、第2-2-84図及び第2-2-85図である33。各項目において、「全て経営戦略に反映させている」企業の労働生産性の水準が最も高くなっていることが分かる。今回の調査だけでは一概にはいえないものの、外部環境や内部環境の分析を行い、経営戦略に反映させることで、自社の強みをいかせる市場への進出などを通じて、企業業績にプラスの影響を及ぼしている可能性が考えられる。

33 なお、ここでは外部環境及び内部環境に係る情報収集・分析状況以外の要因による差異についてはコントロールしていない点に留意が必要である。

以上、ここでは経営戦略の策定に当たり行う自社を取り巻く外部環境及び内部環境に関する情報収集・分析の状況を確認した。情報収集・分析状況は項目ごとに差異があることや、収集した情報を経営戦略に反映している企業は一定程度にとどまっていることを確認した。

事例2-2-14は、社内のマーケティング部門などを通じて様々な情報収集を行い、自社の経営戦略の策定にいかしている企業の事例である。本事例のように、事業環境の分析を行い、事業機会を捉えていくことが重要といえよう。

事例2-2-14:株式会社はくばく

市場調査により顧客のニーズを把握し、経営戦略の策定にいかす中小企業

所在地 山梨県中央市

従業員数 420名

資本金 9,800万円

事業内容 食料品製造業

▶マーケティング部門の改革の必要性

山梨県中央市の株式会社はくばくは、大麦・雑穀などの加工品や乾麺などを製造する穀物のリーディングカンパニーである。同社は米に混ぜて炊く大麦製品を主力商品とし、発展してきた。長澤重俊社長は、大手商社勤務を経て1992年に入社。長野県に新設した蕎麦工場の立ち上げなどに携わった後、1997年に商品開発部門の責任者に就任した。同社では、1990年頃から市場調査を担当するマーケティング部門は設置されていたものの、主力商品である大麦製品の需給調整を行うことが市場調査の主目的となっており、長澤社長は、本来会社として行うべきマーケティングの機能が十分に発揮されていないことに問題意識を持っていた。

▶市場調査の目的を「需給調整」から「顧客ニーズの把握」へ転換

長澤社長は、いわゆるトヨタ生産方式を導入して需給調整をシステム化。この結果、マーケティング部門の従業員は、本来の業務である「顧客ニーズの把握」のための市場調査が行えるようになった。「直接お客様の声を聴く」を基本姿勢とし、商品のライフサイクルごとに今後の戦略を考える上で必要な情報について社内で仮説を立て、市場調査を行っている。外部調査会社を利用したアンケート調査の他、商品がどのように使われているのか、消費者から直接ヒアリングを行うことにも力を入れ、生活者目線のニーズを探っている。同部門で収集した情報は、月1回の商品戦略会議において経営陣に共有され、新商品開発の承認などいかされている。さらに半期ごとに実施する中長期的な商品カテゴリー戦略の議論でもいかされ、時代の変化に先んじた対応につながっている。

また、同社では経営陣が今後の事業方針を定める経営会議とは別に、従業員を巻き込んだ「ネクストはくばく」という会議体を設けている。従業員が主体となって、自社の組織的な課題や新規事業の発掘など、より長期的な会社の課題について議論を行い、議論内容を経営戦略の策定にいかしている。マーケティング部門の存在に加え、「ネクストはくばく」などの従業員を巻き込んだ取組を通じて、同社では、経営陣だけでなく従業員も、今後の会社経営に影響を及ぼす可能性がある、自社を取り巻く様々な事業環境の変化に対してアンテナを高めることにつながっている。

▶集めた情報を活用し、市場創造につなげる

マーケティング部門に代表される、「顧客ニーズの把握」の取組の効果だけではないものの、同社はこれまで雑穀やもち麦といった新たな市場ニーズをいち早く察知し、投資を行うことで事業機会を掴み、「市場創造」を行ってきた。これらの製品の売上げは数十億円規模まで成長し、同社の主力製品へと成長している。「市場のニーズをつかむことは重要。商品の誕生、成熟といったライフサイクルの中でニーズが変わることもあり、常に工夫が必要になる。更に生活者に密着した情報を集め、単なる素材メーカーではなく素材の活用法を提案できるよう、経営戦略に活用していきたい。」と長澤社長は語る。

〔2〕事業領域の見直し

自社を取り巻く事業環境の変化によっては会社の存続基盤である競争優位が毀損し、現状の事業領域の見直しを迫られることもある。ここでは、事業領域の見直し状況について確認していく。

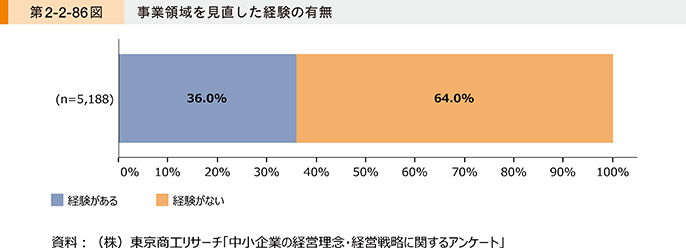

第2-2-86図は、過去に事業領域34の見直し経験があるかを確認したものである。見直しを経験した企業は36.0%であり、64.0%の企業が自社の事業領域を見直したことがないことが分かる。

34 ここでいう事業領域とは「どのような顧客に、どのような価値を、どのような技術によって提供するのかで定まる、事業を行う領域のこと」を指す。

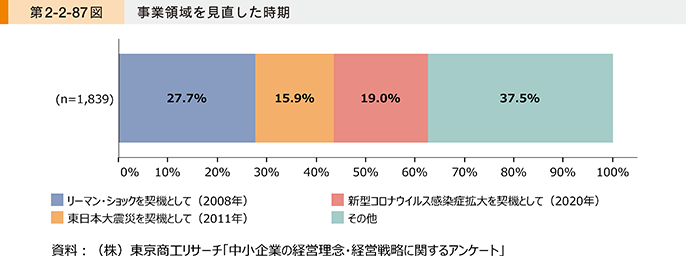

続いて、過去に事業領域を見直した経験があると回答した企業について、見直した時期を確認したものが第2-2-87図である。これを見ると、リーマン・ショックや東日本大震災、新型コロナウイルス感染症拡大を契機としている企業が多いことが分かる35。経済ショックなどが起こった際には、売上げ、利益の減少や、サプライチェーンへの影響といった企業の事業継続に係る影響が生じることから、事業領域の見直しを迫られたものと推察される。

35 その他について、企業ごとに時期や理由の回答が異なる点に留意。

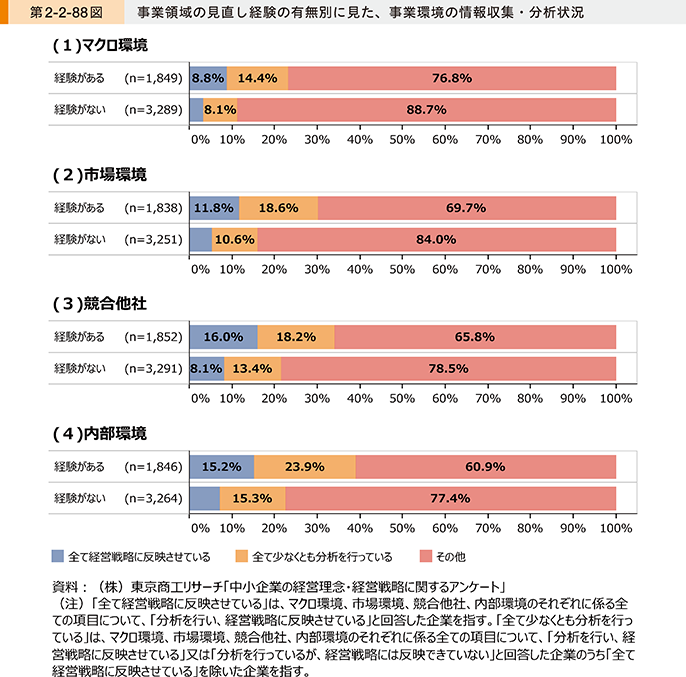

続いて、事業領域を見直した経験別に、事業環境の分析状況について確認する。第2-2-88図を見ると、事業領域を見直した経験がある企業は、見直した経験がない企業と比較して、各項目において分析を行い、経営戦略に反映させている「全て経営戦略に反映させている」企業及び「全て少なくとも分析を行っている」企業の割合が高い傾向にあることが分かる。

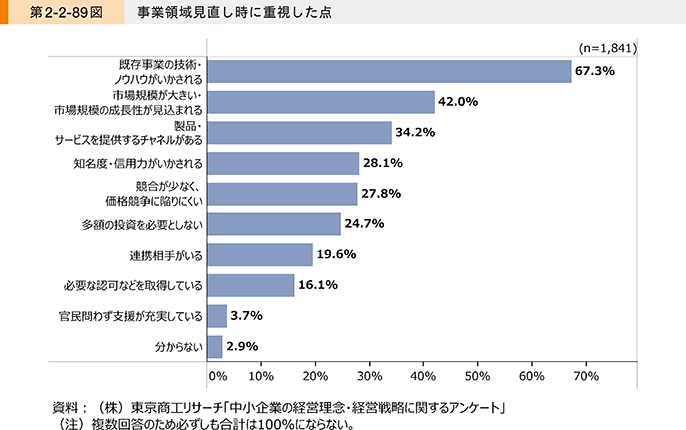

第2-2-89図は過去に事業領域を見直した経験がある企業について、事業領域の見直し時に何を重視したかを確認したものである。「既存事業の技術・ノウハウがいかされる」の回答割合が最も高く、次に「市場規模が大きい・市場規模の成長性が見込まれる」の回答割合が高くなっていることが分かる。現在の事業領域の見直しが必要と考えている企業においては、こうした項目を意識して、自社を取り巻く事業環境の分析を行うことが有効といえよう。

最後に、事例2-2-15では、自社の事業領域を把握し、事業環境の変化に合わせて自社の持つ強みをいかし、顧客にどのような価値提供をするのかという観点で事業領域を見直し、事業を拡大させた企業を紹介している。自社を取り巻く事業環境の変化に応じて、自らの強みをいかせる事業領域がどこであるかを判断し、常に見直しを行っていくことが重要といえよう。

事例2-2-15:パック・ミズタニ株式会社

段ボールを軸に自社の事業領域をしっかりと認識し、顧客ニーズをつかみながら事業領域を拡大していった中小企業

所在地 大阪府大阪市

従業員数 130名

資本金 4,800万円

事業内容 パルプ・紙・紙加工品製造業

▶顧客の海外現地拠点新設、内製化により新たな収益源の確保が急務に

大阪府大阪市のパック・ミズタニ株式会社は、自動車部品や精密機械を安全に運ぶための段ボール製造を軸に110年の歴史を誇る。祖業は木箱業を手掛けていたが、強化段ボールの製造に進出するなど、創業以来、事業環境の変化に合わせて事業領域を変えることを厭わない気質が備わっていた。1970年頃から段ボール製造と並行して、自動車メーカー向け補給部品の包装・梱包を主とした庫内物流の請負を開始し、事業を拡大してきた。リーマン・ショック後に同業他社の売上げが急減する中、事業の多角化が奏功し、売上げの落ち込みを3割程度に抑えた。しかしその後、売上げの大半を占めていた輸出向けの段ボールが顧客の現地拠点新設により減少。庫内物流も顧客の内製化により売上げが減少する見通しの中、新たな収益源の確保が急務となった。

▶「ハコ」から「ハコブ」へ事業領域拡大

これまで庫内物流は自動車メーカー1社のみにサービスを提供してきたが、水谷社長は、50年にわたる取引の中で培った物流ノウハウ、安全や品質に対する高い意識は同社にとっての強みであり、他社にもこのサービスを展開できるのではないかと考えた。新たに物流企画事業を立ち上げるため、2015年に兵庫県西宮市に100坪の倉庫を借り、翌年、物流企業で営業経験のあるマネージャークラスの人材を採用。既存の取引先や採用した人材のツテで顧客を開拓していった。トラックで出荷物を運ぶ一般的な物流と異なり、同社が提供する物流は顧客の工場内の作業や資材管理にまで焦点を当てる。顧客視点で考えると、人件費などで固定費となりうる資材の入出庫管理から梱包・包装、組立て、在庫管理まで同社が受け持つことで、物流に係る経費を毎月の出荷量に応じた変動費に変えられるメリットがある。「ハコ」(=荷姿)という同社の従来の事業領域のみでは品質・納期の差別化が難しく価格競争に陥りやすい状況下で、同社ならではの「ハコブ」(=運送)という付加価値を加えたことで、事業領域の拡大につながった。

▶事業領域拡大後の売上げは1.5倍に

段階的に業容拡大していき、2020年3月に西宮市の倉庫を1,000坪増床した矢先、感染症の流行により顧客への訪問営業ができなくなってしまう。売上状況に見合わず、倉庫の賃貸料が経営の負担となる中、打開策として、「2か月200坪無料キャンペーン」を実施し、倉庫の利用状況を逆手に取って広告宣伝として活用。オンライン営業を進める中で、海外とのサプライチェーンの断絶や工場の操業停止による仕掛品や完成品置場不足の顧客ニーズと合致し、4か月後にはほぼ満床となった。

既存事業における売上減少という事業環境の変化に対応し、「ハコ」を軸に「ハコブ」へと事業領域を拡大した結果、顧客とより深く関わることになり、物流企画事業開始前に比べて売上高は1.5倍に増えた。「お客様の製品ライフサイクルにどこまで寄り添えるか。物流現場にこそ全てがあり、そこに集中することで今後も新たなアイデア、事業を生み出したい。」と水谷社長は長期的な展望を語る。

〔3〕経営戦略の運用

ここでは、経営戦略の運用に関して、経営戦略の見直し、経営計画への落とし込み、経営戦略の浸透、KPIによる経営管理の状況について確認していく。

(1)経営戦略の見直し

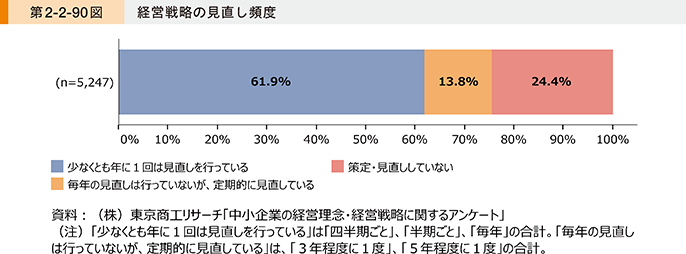

はじめに、経営戦略の見直し状況を確認していく。第2-2-90図は、経営戦略の見直し頻度を確認したものである。これを見ると、6割以上の企業は、年に1回以上の頻度で経営戦略の見直しを行っている一方で、経営戦略の定期的な見直しを行っていない企業も一定程度存在することが分かる。

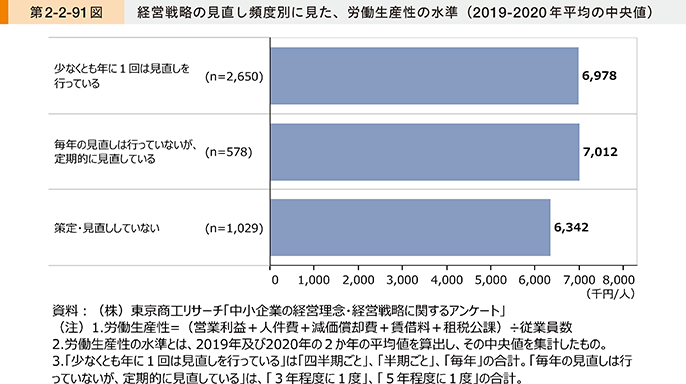

続いて、第2-2-91図は経営戦略の見直し頻度別に、労働生産性の水準を示したものである36。経営戦略の見直しを行っていない企業と比べ、見直しを行っている企業の方が労働生産性の水準がやや高い傾向にあることが分かる。今回の調査では一概にはいえないものの、自社を取り巻く事業環境の変化に合わせ、定期的な経営戦略の見直しを実施することの重要性が示唆される。

36 なお、ここでは経営戦略の見直し頻度以外の要因による差異についてはコントロールしていない点に留意が必要である。

(2)経営計画への落とし込み状況と経営戦略の浸透度

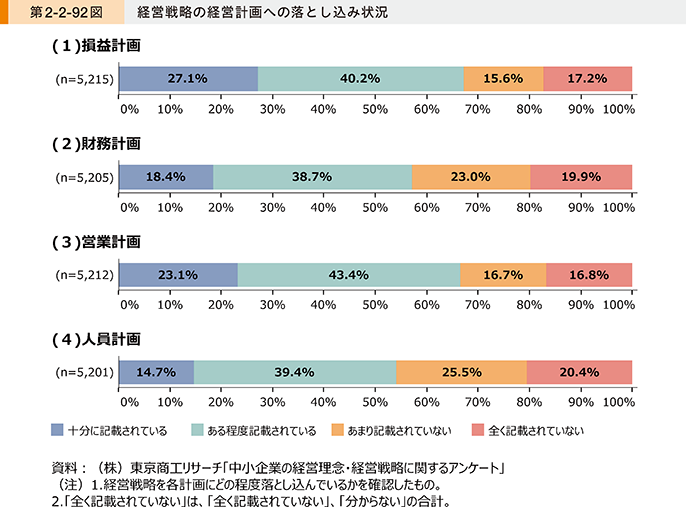

第2-2-92図は経営戦略を、損益計画、財務計画、営業計画、人員計画のそれぞれにどの程度落とし込んでいるかを確認したものである。損益計画や営業計画に比べ、設備投資を含んだ財務計画や従業員の採用・配置を含む人員計画に落とし込んでいる企業の割合はやや低いことが分かる。

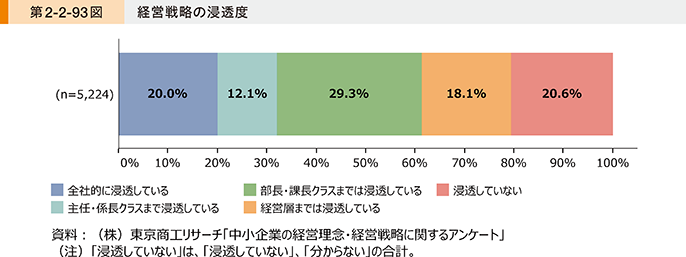

第2-2-93図は経営戦略の浸透度を確認したものである。これを見ると、管理職以外の従業員にまで浸透している企業が20.0%となっている一方で、浸透していない企業も20.6%と一定数存在することが分かる。

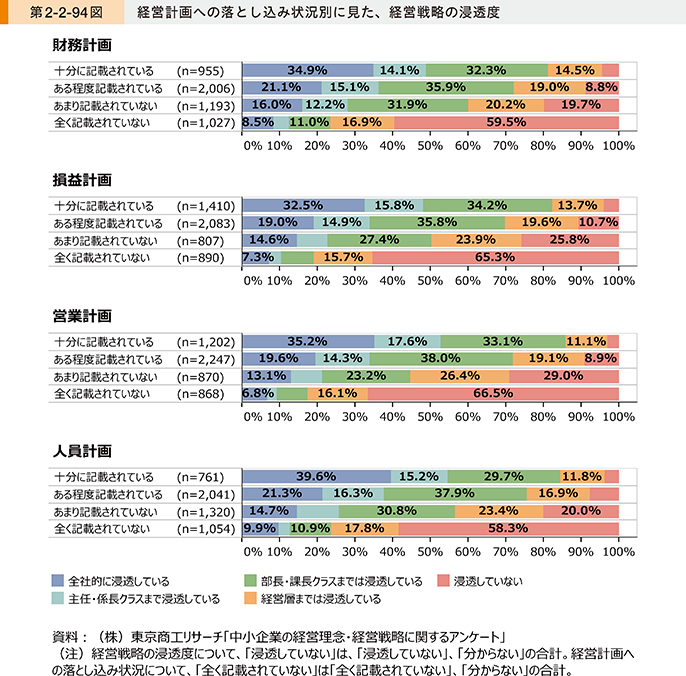

続いて、第2-2-94図は、経営戦略の浸透度を、経営計画への落とし込み状況別に見たものである。いずれの項目においても、経営計画へ十分に記載されているほど、経営戦略が社内に広く浸透していることが分かる。策定された経営戦略を従業員に浸透させていく上では、具体的な数値や施策を計画に落とし込み、内容を充実させることが重要といえよう。

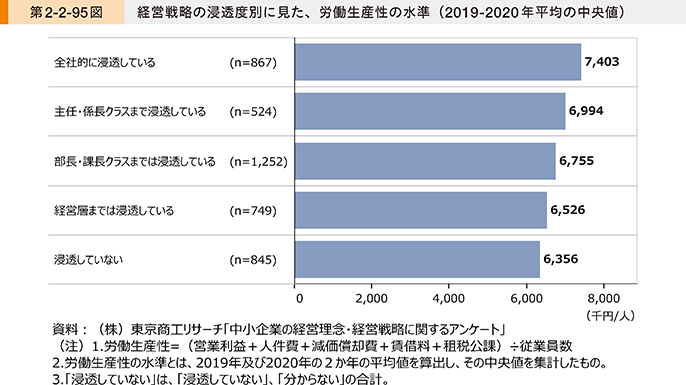

続いて、第2-2-95図は、経営戦略の浸透度別に、労働生産性の水準を示したものである37。これを見ると、経営戦略の浸透度が高い企業において、労働生産性の水準が高い傾向にあることが分かる。経営者側から見た調査であり、今回の調査だけでは一概にはいえないものの、経営戦略が全社的に浸透することで、従業員が何をするべきかが明確化され、企業業績にもプラスの効果が生まれている可能性が考えられる38。

37 なお、ここでは経営戦略の浸透度以外の要因による差異についてはコントロールしていない点に留意が必要である。

38 参鍋(2015)では、経営戦略の周知を高めることで、従業員の生産性改善の意欲を高め、ひいては個人の生産性・企業業績を高める効果があることを指摘している。

(3)KPIによる経営管理

経営戦略を策定し、具体的な施策に落とし込んだ経営計画に基づいて事業を行っていく上で、計画が順調に進んでいるかを管理するために用いられるものとしてKPI39が挙げられる。ここでは、KPIによる経営管理の状況について確認する。

39 ここでいうKPI(重要業績指標)は、「いわゆる生産目標や売上目標のことではなく、売上げ、コスト、無駄、品質、在庫、エネルギー消費、納期の厳守、顧客満足度に関する数値などで、最終目的を達成するため企業活動が順調に進んでいるかどうかを示す企業全体での指標」としている。

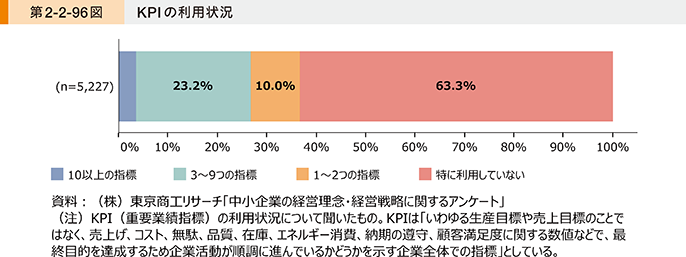

第2-2-96図は、KPIの利用状況を見たものである。KPIを利用している企業は36.7%と一定数存在するものの、利用していない企業の方が多くなっている。

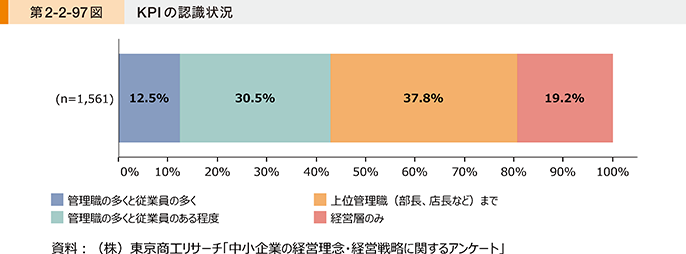

ここからは、KPIを利用している企業について見ていく。第2-2-97図はKPIの社内における認識状況を示したものである。経営者側から見た調査ではあるものの、従業員の多くまでKPIを認識している企業は12.5%にとどまっていることが分かる。

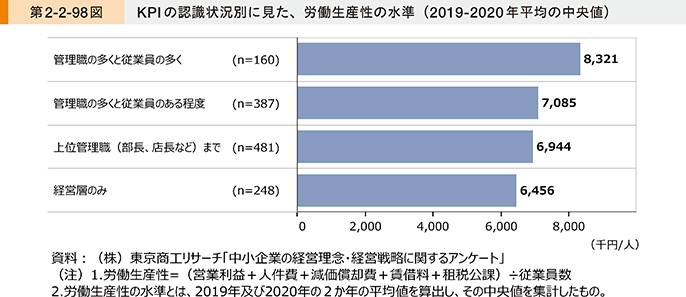

また、KPIの社内における認識状況別に、労働生産性の水準を見ると40、従業員の多くがKPIを認識している企業において、労働生産性の水準が最も高いことが分かる(第2-2-98図)。今回の調査だけは一概にはいえないものの、自社の経営目標を達成するため企業活動が順調に進んでいるかどうかを示す指標であるKPIを従業員の多くが認識することで、従業員が企業業績を高めるために取るべき行動を実施しやすくなり、企業業績にプラスの効果が生まれている可能性が考えられる。

40 なお、ここではそれぞれKPIの認識状況及びKPIの確認頻度以外の要因による差異についてはコントロールしていない点に留意が必要である。

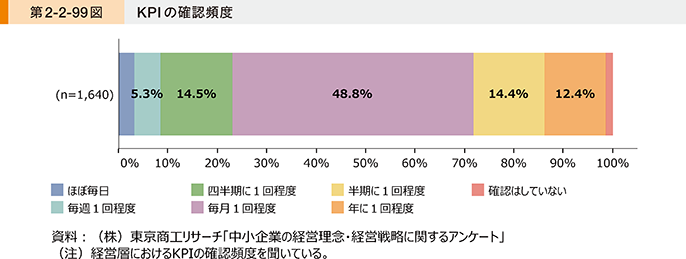

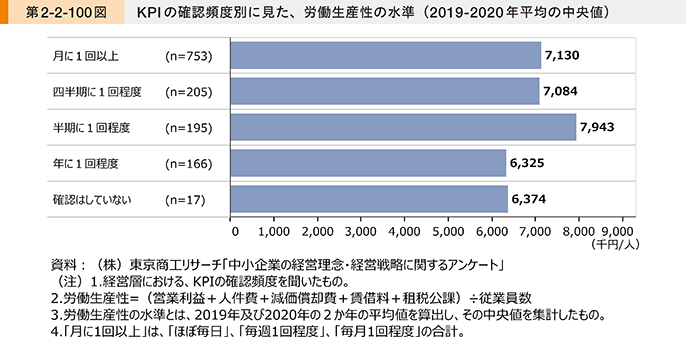

最後に、経営層によるKPIの確認頻度を見ると、月に1回以上確認している企業が約7割となっている(第2-2-99図)。また、確認頻度別に、労働生産性の水準を見ると40、年に1回程度又は確認していない企業と比べて、半期に1回以上確認している企業の方が労働生産性の水準が高い傾向にあることが分かる(第2-2-100図)。今回の調査だけでは一概にはいえないものの、KPIをより高い頻度で定期的に確認することで、自社の経営目標達成に向けてPDCAサイクルを有効に回すことができ、企業業績にプラスの効果が生まれている可能性が考えられる。

40 なお、ここではそれぞれKPIの認識状況及びKPIの確認頻度以外の要因による差異についてはコントロールしていない点に留意が必要である。

以上、ここでは経営戦略の見直しや経営戦略の浸透状況、経営戦略の管理におけるKPIの活用状況について確認してきた。

最後に、事例2-2-16は、自社の経営理念や経営戦略を手帳型の冊子にまとめて全従業員に配布し、社内に浸透させることで、従業員の意識がそろい、成長につなげている企業の事例を紹介している。

事例2-2-16:正栄産業株式会社

自社の経営理念・経営戦略を組織内に浸透させ、社内一丸となった経営を実現している中小企業

所在地 富山県富山市

従業員数 150名

資本金 5,000万円

事業内容 木造建築工事業

▶事業が拡大する中で従業員との目線合わせの必要性を感じる

富山県富山市の正栄産業株式会社は、住宅事業を主軸に、インテリア、飲食、介護と顧客の生活に関わる四つの分野で事業を展開する企業。1997年の創業以来、右肩上がりの成長を続けてきた。しかし、リーマン・ショック時に経常利益が4割程度減少するなど、大きな影響を受けた。これをきっかけに同社の森藤正浩社長は、改めて組織としての団結力を高め、生産性を向上させることが重要だと考えた。会社の規模が大きくなり、事業を多角化する中でも皆が同じ目標に向かって進むため、「全社員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人々の生活文化の向上、進歩発展に貢献すること。」といったグループ経営理念や、「楽しい生活文化を生み出すエンジンになろう!」といったグループビジョンを策定し、これらを社内に浸透させるための方法も模索した。

▶手帳型の経営計画書を全従業員に毎年配布し、トップダウン・ボトムアップの両輪で内容を更新

ある経営コンサルタントの著書にヒントを得てたどり着いたのは、同社の目標、行動指針などを1冊にまとめた手帳型の経営計画書であった。年に一度作成し、全従業員だけでなく取引先の金融機関などにも配布する取組を始めた。経営計画書の中には貸借対照表や損益計算書から、2024年の売上高100億円という目標に向けた事業展開や投資計画、資金繰りまで詳細に記載されている。経営方針など大きな方向性は森藤社長が描くが、クレーム対応など、実務レベルのルールはボトムアップで作成。顧客対応や営業方針などの最終方針は部門の責任者が取り決め、毎年見直しながらアップデートされる。当初は従業員の間に戸惑いもあったが、配布開始から5年が過ぎた頃から、従業員同士が計画書を基に打ち合わせを重ねる光景が日常になった。何かに迷ったときは経営計画書の中に答えがあるため、物事の判断にもスピード感を持って取り組める。一度は退職した従業員も「これ(経営計画書)があるほうが働きやすい」と条件がいい会社を辞めて、同社に復職する事例も生まれた。

▶会社と従業員の価値観が一致し、業績・取引先からの信頼も劇的に向上

同社では半期ごとに事業の振り返りを行い、チームごとに与えられた目標を達成するために計画を立てる。1か月ごとに全部門の計画達成状況が開示されるため、それを基に利益を活用して広告を打つ、経費を削減して黒字化に転換するなど、各自が当事者意識を持ちながら数字に責任を持つ。この繰り返しにより従業員の目標管理に対する意識は高まっている。2010年に経営計画書を作成してから、2021年までに売上高は2倍に増えた。

年に一度の経営計画発表会には全従業員に加えて協力会社や取引先の金融機関を招き、決意表明やMVP表彰を行う。森藤社長だけでなく、全従業員が一丸となって目標達成に向けて取り組む姿勢、熱量が取引先にも伝わり、同社に対する信頼向上につながっている。「会社と従業員の価値観が合致することで、その会社の信頼感は劇的に向上する。今後、ますます重要になる信頼を積み重ねて、富山の地でなくてはならない会社を目指す。」と森藤社長は語る。

3.中小企業経営者の経営力を高める取組

本項では、中小企業の「経営者」に着目し、全体像を概観した後、中小企業経営者の特徴や経営力を高める学習・取組、経営者に求められる知識・スキルについて分析する。

〔1〕中小企業経営者の全体像

我が国の中小企業数は2016年時点で357万社超存在しており、多種多様な存在である。当然ながら、それらの中小企業を経営する経営者についても年齢、就任経緯、経営歴など様々であるが、まず、我が国における中小企業経営者の全体像について概観する。

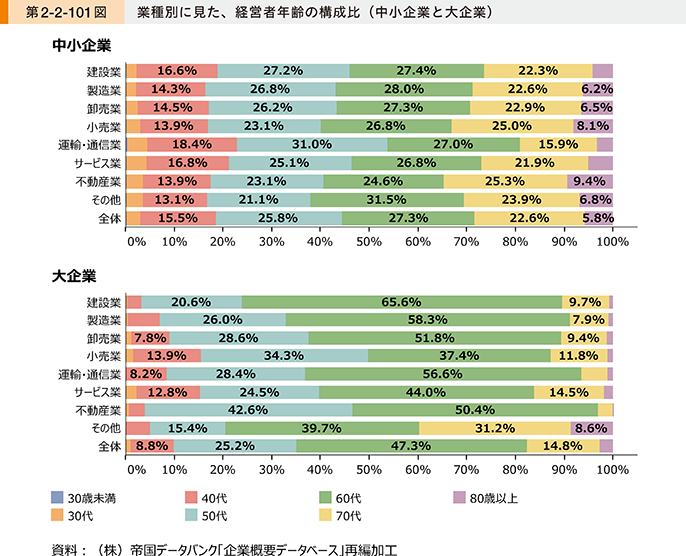

第2-2-101図は、業種別に、経営者年齢の構成比について見たものである。中小企業の経営者年齢の構成比は、業種に関わらず、50代から70代の割合がそれぞれ2割前後と広く分散していることが分かる。大企業の経営者年齢の構成比は、60代が5割前後と、比較的集中していることと比べると、中小企業においては、経営者年齢が幅広い年代で構成されていることが分かる。

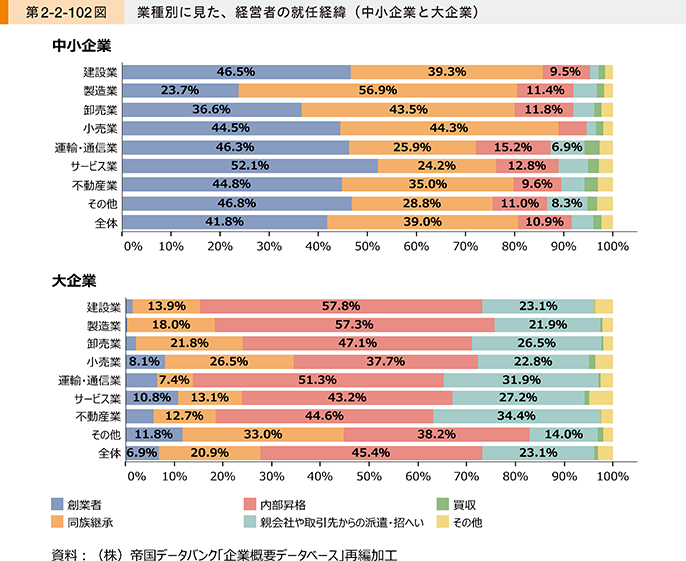

第2-2-102図は、業種別に、経営者の就任経緯について見たものである。中小企業では、「創業者」と「同族継承」の割合が高く、合わせて8割程度に達する。また、中小製造業では、「同族継承」が5割超であるのに対し、中小サービス業では、「創業者」が5割超となっており、中小企業の中でも業種による差異が見られる。一方で、大企業では、「内部昇格」や「親会社や取引先からの派遣・招へい」の割合が高く、大企業と中小企業では傾向が大きく異なっている。

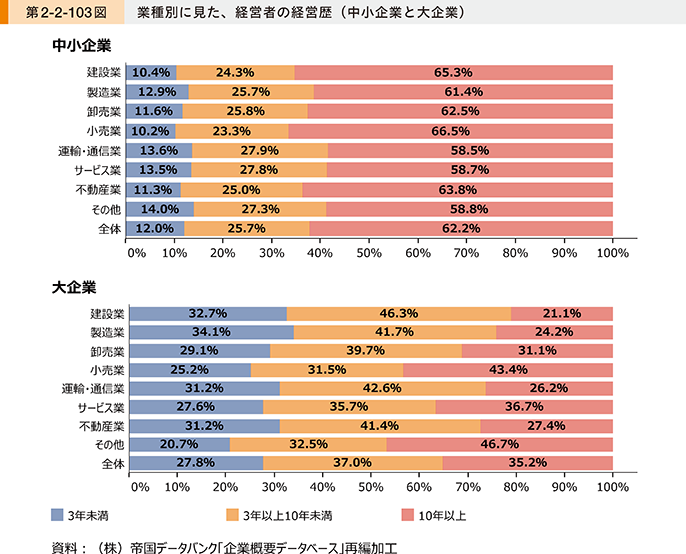

第2-2-103図は、業種別に、経営者の経営歴について見たものである。中小企業では、経営歴が「10年以上」である割合が最も高く、6割程度に達する。大企業では、「3年未満」や「3年以上10年未満」の割合が比較的高いことと比べると、中小企業の経営者は経営歴が長い傾向にあることが分かる。

〔2〕中小企業経営者に関する特徴

ここまで見たとおり、中小企業経営者は、大企業経営者と比べても多様な存在である。さらに、経営歴が比較的長い傾向にあり、中小企業経営者が企業に及ぼす影響は大きいものと推察される。こうした背景を踏まえつつ、ここからは、(株)帝国データバンクが実施した「中小企業の経営力及び組織に関する調査」41を用いて、中小企業経営者の特徴について深掘りしていく。

41 詳細は第2部第2章第2節を参照。

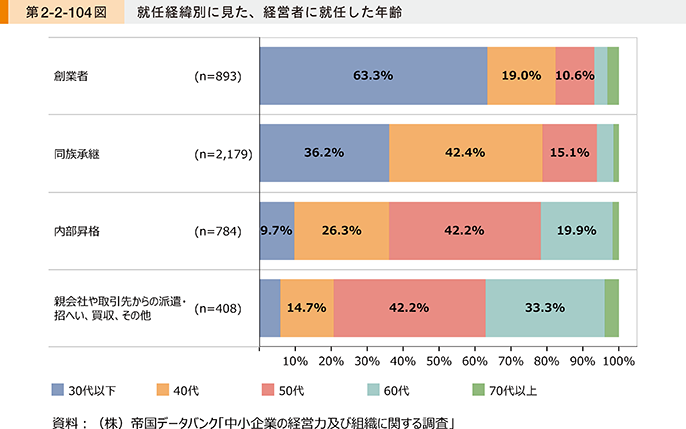

まず、第2-2-104図は、経営者の就任経緯別に、経営者に就任した年齢について見たものである。「創業者」は、30代以下が6割超と若い年代で経営者に就任する割合が高い一方、「内部昇格」や「親会社や取引先からの派遣・招へい、買収、その他」では、50代以上で経営者に就任する割合が高いことが分かる。

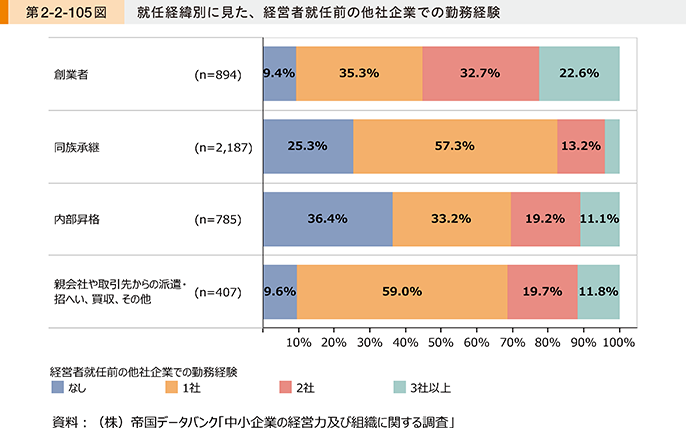

第2-2-105図は、経営者の就任経緯別に、就任前の他社企業での勤務経験について見たものである。「創業者」や「親会社や取引先からの派遣・招へい、買収、その他」では、他社企業で勤務経験がある者が9割超と高い。一方で、「同族承継」や「内部昇格」では、他社企業での勤務経験がない経営者の割合が比較的高いことが分かる。

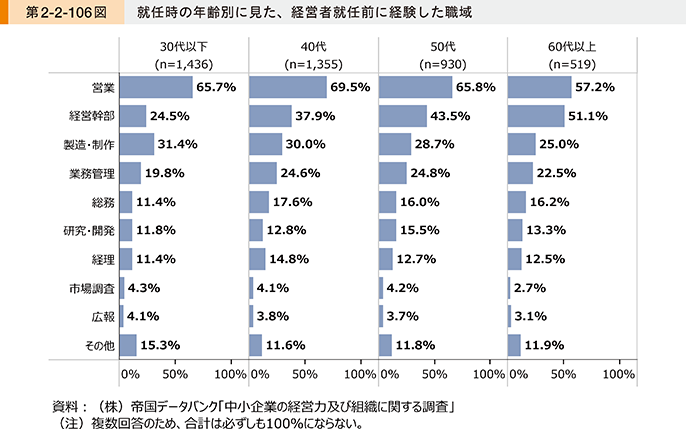

第2-2-106図は、経営者就任時の年齢別に、経営者就任前に経験した職域について見たものである。就任時の年齢に関わらず、「営業」を経験している割合が最も高い。一方、「経営幹部」は、就任時の年齢による差異が大きく、30代以下では2割程度であるのに対し、60代以上では5割を超えている。経営者就任時の年齢が高い経営者は、一定程度経営経験を積んだ後に就任している様子がうかがえる。

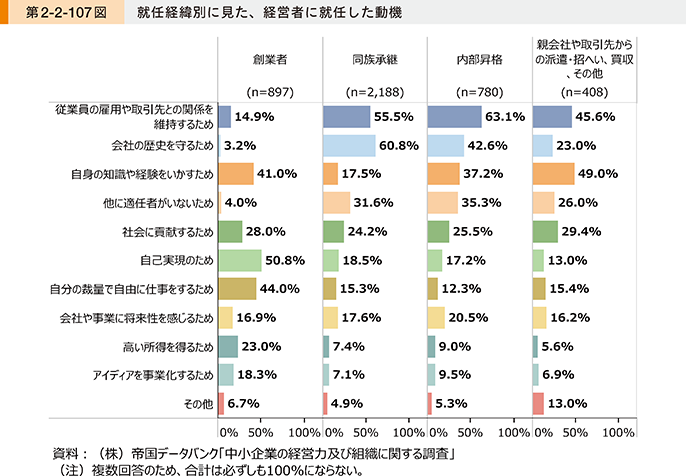

続いて、第2-2-107図は、経営者の就任経緯別に、経営者に就任した動機について見たものである。「創業者」では、「自己実現のため」や「自分の裁量で自由に仕事をするため」が上位となっている。「同族承継」や「内部昇格」では、「従業員の雇用や取引先との関係を維持するため」や「会社の歴史を守るため」が上位となっており、これまでの企業活動を次世代につなぐ動機が上位となっている。また、「親会社や取引先からの派遣・招へい、買収、その他」では、「自身の知識や経験をいかすため」が最も高い。

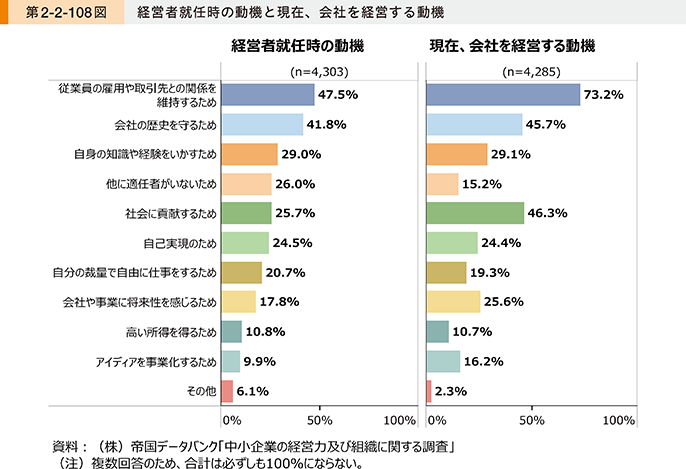

第2-2-108図は、経営者就任時の動機と現在、会社を経営する動機について見たものである。経営者就任時と現在との差異について見ると、「従業員の雇用や取引先との関係を維持するため」や「社会に貢献するため」の割合が20ポイント以上高くなっている。経営者としてのキャリアを重ねる中で、従業員や取引先といったステークホルダーや社会に対する意識が高まっている様子がうかがえる。

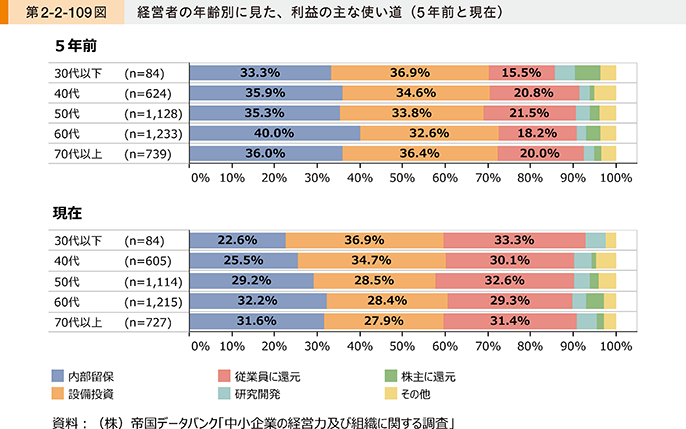

第2-2-109図は、経営者の年齢別に、5年前と現在の利益の主な使い道について見たものである。5年前について見ると、経営者の年齢に関わらず、「内部留保」が3割超となっている。一方で、現在は、年齢が若い経営者を始めとして「内部留保」の割合が低下しており、また、いずれの年齢においても、「従業員に還元」の割合が3割程度となっている。5年前に比べ、利益を従業員に還元する意識が高い経営者が増加している様子が見て取れる。

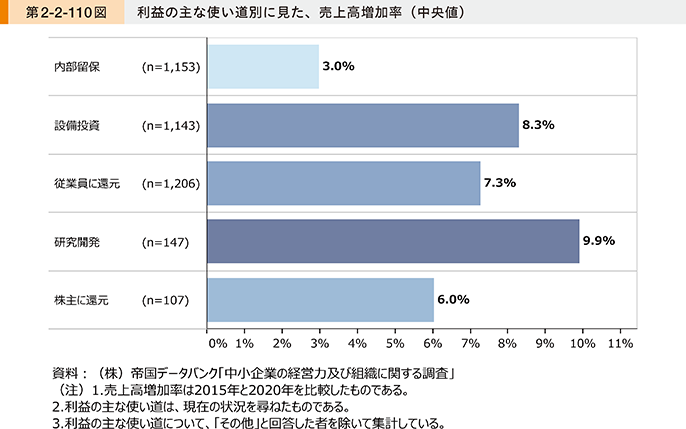

第2-2-110図は、利益の主な使い道別に、売上高増加率について見たものである。利益の主な使い道について、「研究開発」や「設備投資」、「従業員に還元」としている企業では、売上高増加率が相対的に高く、こうした投資行動が企業の成長につながっている可能性が示唆される。一方で、「内部留保」としている企業では、売上高増加率が相対的に低いことが分かる。

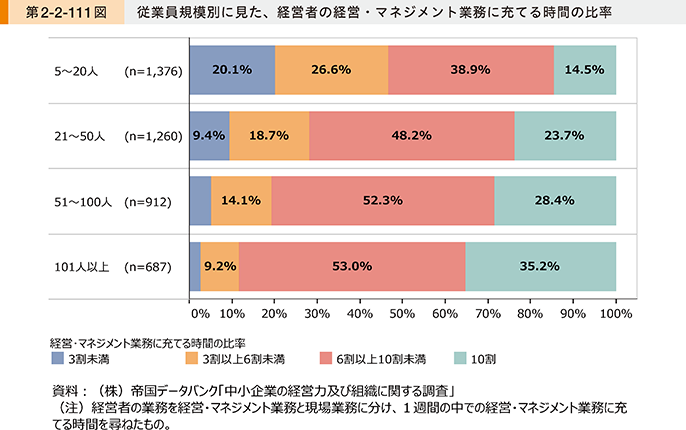

第2-2-111図は、従業員規模別に、経営者の経営・マネジメント業務に充てる時間の比率について見たものである。規模の大きい企業ほど経営者が経営・マネジメント業務に充てる時間が長い傾向にあることが分かる。従業員規模が20人以下の企業では、経営・マネジメント業務の比率が3割未満となっている経営者が2割超存在しており、経営・マネジメント業務に充てる時間を十分に確保できていない様子が見て取れる。

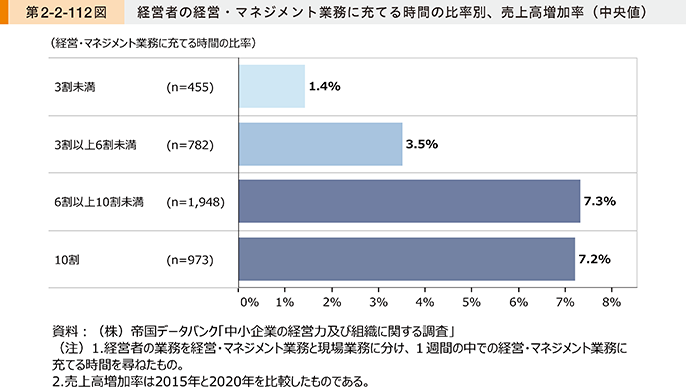

第2-2-112図は、経営者の経営・マネジメント業務に充てる時間の比率別に、売上高増加率について見たものである。経営者の経営・マネジメント業務の比率が6割以上である企業では、相対的に売上高増加率が高いことが分かる。企業の成長に当たっては、経営者が、現場業務だけでなく、企業の方針策定や組織体制の整備といった経営・マネジメント業務にも一定程度の時間を確保することが重要といえよう。

〔3〕経営者自身の経営力を高めるための学習・取組

経営者は、会社の方針を定めたり、意思決定をしたりと、一従業員と異なる知識・スキルが求められる。こうした経営知識・スキルを高めていくためには、日々の経営の中で経験値を高めていくことも重要であるが、経営者自身が社内外の学習機会を活用することが有益である。本項では、経営者の経営力を高めるための学習や取組について確認する。

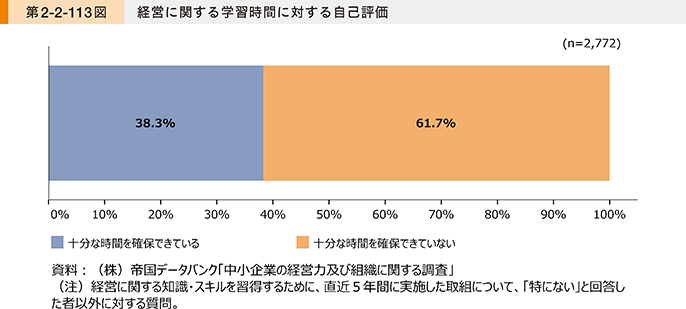

第2-2-113図は、経営者の経営に関する学習時間に対する自己評価について見たものである。これを見ると、「十分な時間を確保できていない」が6割超となっており、多くの経営者が経営に関する学習時間を十分に確保できていないと認識していることが分かる。

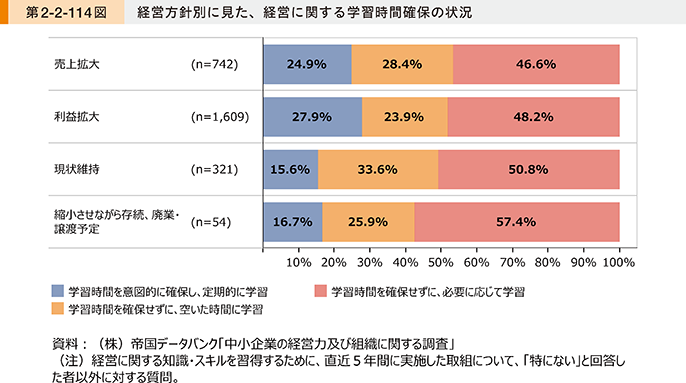

第2-2-114図は、経営方針別に、経営者の経営に関する学習時間確保の状況について見たものである。これを見ると、「売上拡大」や「利益拡大」といった前向きな経営方針を採る経営者は、学習時間を意図的に確保している割合が高いことが分かる。

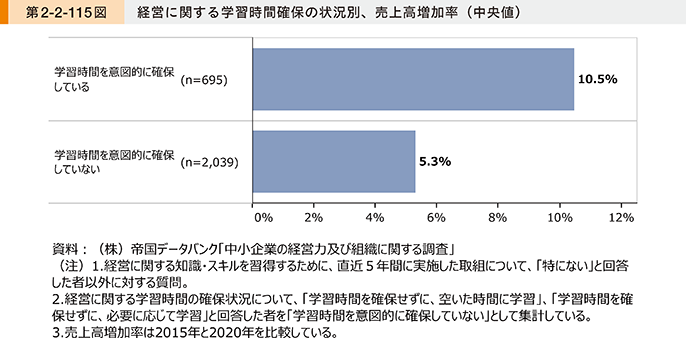

第2-2-115図は、経営者の経営に関する学習時間確保の状況別に、売上高増加率について見たものである。これを見ると、経営者が学習時間を意図的に確保している企業の方が、売上高増加率が高い傾向にあることが分かる。経営者が意図的に経営に関する学習時間を確保し、経営力を高めることで、企業の成長につながることが示唆される。

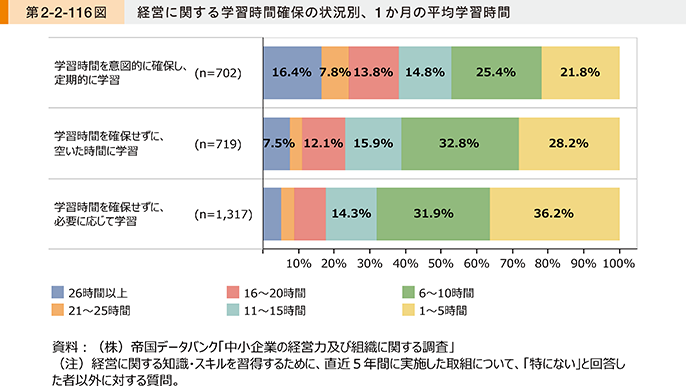

第2-2-116図は、経営者の経営に関する学習時間確保の状況別に、1か月の平均学習時間について見たものである。これを見ると、学習時間を意図的に確保している経営者の方が学習時間が長い傾向にあることが分かる。多忙な経営者業務の中で学習時間を確保するためには、意識して学習時間を作り出す姿勢が重要である。

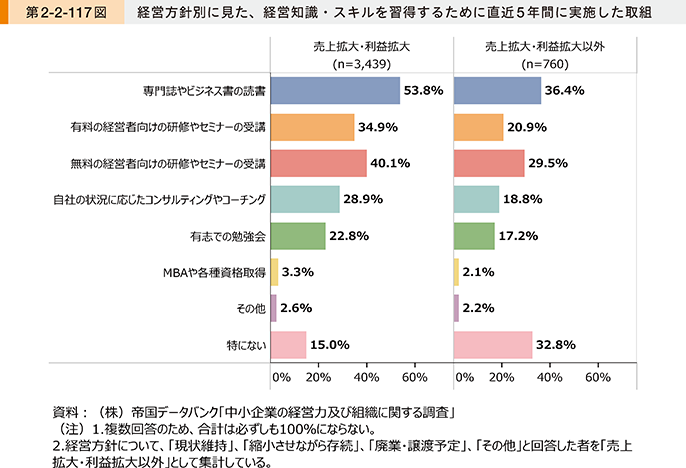

続いて、第2-2-117図は経営方針別に、経営に関する知識・スキルを習得するために経営者が直近5年間に実施した取組について見たものである。「売上拡大・利益拡大」といった前向きな経営方針を採っている経営者は、「専門誌やビジネス書の読書」や「無料の経営者向けの研修やセミナーの受講」を始め、積極的に経営に関する知識・スキルを習得するための取組を実施していることが分かる。一方で、経営方針が「売上拡大・利益拡大以外」である経営者の3割超が「特にない」としており、前向きな経営方針を採る経営者と比較すると、経営に関する学習に消極的である様子が見て取れる。

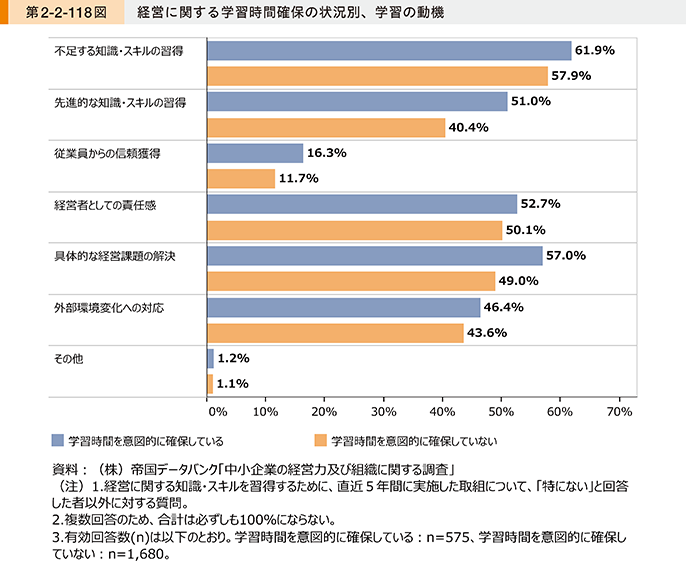

第2-2-118図は、経営者の経営に関する学習時間確保の状況別に、学習の動機について見たものである。「不足する知識・スキルの習得」や「経営者としての責任感」は、学習時間確保の状況に関わらず、5割超となっている。また、学習時間確保の状況による差異について見ると、「先進的な知識・スキルの習得」や「具体的な経営課題の解決」は特に差異が大きく、学習意欲の高い経営者はこれらの動機により学習時間を確保している様子がうかがえる。

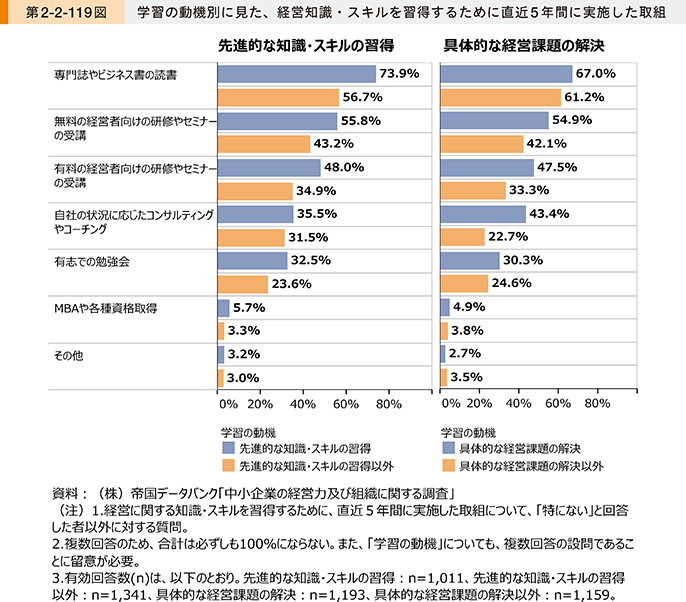

第2-2-119図は、「先進的な知識・スキルの習得」と「具体的な経営課題の解決」を学習の動機としている経営者の学習内容について見たものである。「先進的な知識・スキルの習得」を動機としている経営者とそれ以外の動機としている経営者を比較すると、「専門誌やビジネス書の読書」は特に実施割合の差異が大きいことが分かる。また、「具体的な経営課題の解決」を動機としている経営者とそれ以外の動機としている経営者を比較すると、「自社の状況に応じたコンサルティングやコーチング」は特に実施割合の差異が大きい。

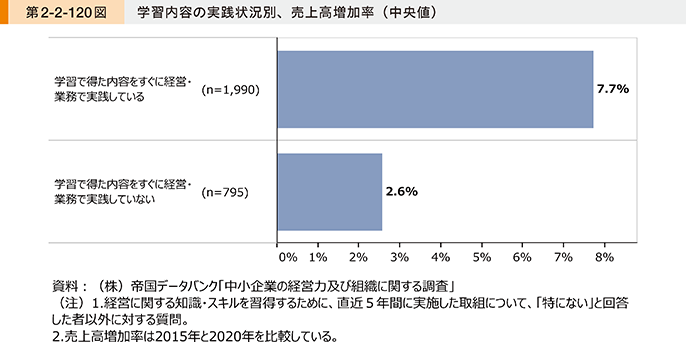

第2-2-120図は、学習内容の実践状況別に、売上高増加率について見たものである。これを見ると、経営者が学習で得た内容をすぐに経営・業務で実施している企業の方が、売上高増加率が高いことが分かる。経営者は、経営に関して学習するだけでなく、学習で得た内容をすぐに経営・業務で実践することが重要といえよう。

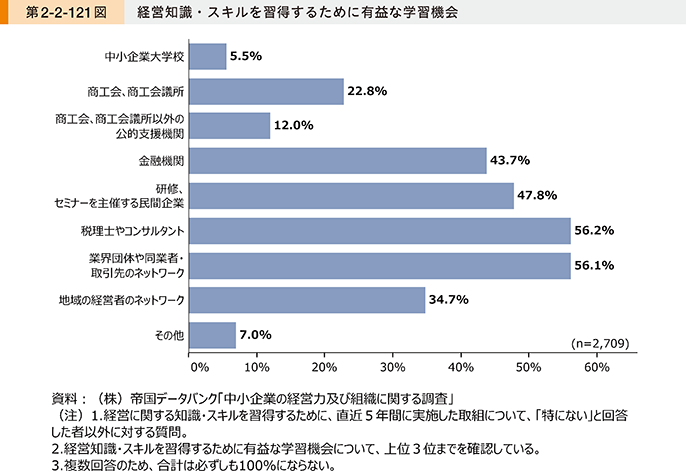

第2-2-121図は、経営に関する知識・スキルを習得するために有益な学習機会について見たものである。「税理士やコンサルタント」や「業界団体や同業者・取引先とのネットワーク」、「金融機関」といった日頃の業務における関わりの中で、経営に関する知識・スキルを効果的に習得している様子が見て取れる。また、「研修、セミナーを主催する民間企業」の割合も高く、専門的な学習機会が有益であるとする経営者も多いことが分かる。

第2-2-117図で見たとおり、意識的に経営に関する学習をせずに経営に当たっている経営者も一定数存在する。

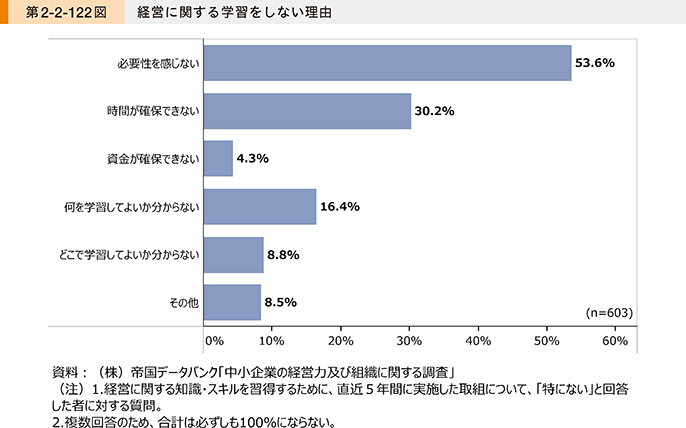

第2-2-122図は、経営に関する学習をしない理由について見たものである。これを見ると、「必要性を感じない」とする経営者が最も多く、過半数となっている。第2-2-115図や第2-2-120図で確認したとおり、経営者の学習状況と企業の成長性には一定の相関関係が見られる。学習機会の中で、顕在的な課題解決だけでなく、経営者自身も気がついていない潜在的な課題を認識することも想定され、現時点で必要性を感じていない経営者においても、一度立ち止まって自身の知識・スキルの状況を見直し、不足する分野や伸ばしたい分野について学習してみることも有益だろう。

事例2-2-17及び事例2-2-18は、経営者が経営に関する学習を通じて、知識・スキルを高め、経営で実践することで、業績を向上させている企業の事例である。

事例2-2-17:株式会社あつまる

過去の失敗に奮起し、経営の知識・哲学を学び、会社の成長と従業員の働きがいにつなげる中小企業

所在地 東京都渋谷区

従業員数 67名

資本金 1,987万円

事業内容 専門サービス業

▶自分についてきた従業員の少なさに驚愕

東京都渋谷区の株式会社あつまるは、DXソリューション事業を運営する。同社の石井陽介社長は高校卒業後、様々なアルバイトで資金をため、25歳のときに知人と共同で起業した。当初は、WEB制作事業を行っていたが、独自のマーケティング手法を取り入れたことで顧客の集客力が高まり、評判となった。会社は順調に成長し、2年目からは共同代表が大阪本社を、石井社長が福岡支社を取り仕切る2拠点体制としてきたが、共同代表と方向性の違いから対立するようになり、設立5年で分社することになった。従業員の意向を尊重してメンバーを分配することとなったが、創業時のメンバー7名全員とその後採用した従業員45名のうち、37名が石井社長の下を去ることとなった。従業員との信頼関係を築けていないことに薄々気がついていたものの、何を改善すればよいのか分からず、途方に暮れた。

▶自身の経営スタイルを一から見直す

人望のなさと我流の経営に限界を感じた石井社長は、小さくなった新会社を切り盛りしながら、一から経営の学習をしようと決意。稲盛和夫氏が主宰する盛和塾に入塾した。学習を通じて、石井社長は、自身の哲学や会社のフィロソフィ(理念)を磨くこと、従業員と向き合うこと、ビジネスモデルを絶えず見直すことの重要性などを学び、自身の経営に落とし込んだ。経営塾では多くの塾生と意見を交わし、塾を起点に知り合った多くの先輩経営者に昼夜を問わず教えを請い、自社の理念を定めることに多くの時間と労力を割いた。最後は自社の従業員と話し合いを重ね、「全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、出会った人たちに無限の可能性を伝え続ける集団である。」という企業理念が完成した。また、数字だけを見て従業員を叱責するだけだった過去の営業スタイルを改め、自ら商談の最前線に立つなど率先垂範して行動した。さらに、財務会計についても、顧問税理士に毎月勉強会を開いてもらい、理解を深めた。これにより経営方針を検討する際、キャッシュフローや貸借対照表への影響を考慮し、現実的な戦略を立てられるようになった。

▶経営に関する学びが成長の礎に

過去に、従業員と向き合わなかった反省から社内コミュニケーションに多くの時間を使った。目指す方向を共有するために「フィロソフィBOOK」を発行し、社内報などでも積極的に情報発信した。こうした取組のおかげで、「働きがいのある会社」ランキング(小規模部門)に3年連続で選出されるなど、社外からの評価を得られるまでになった。また、同社の売上高は順調に伸び、10年間の平均成長率は120%を超えた。これらの成功は、全て石井社長が経営を学ぼうと決意したことから始まった。「フィロソフィを共有し、従業員に向き合うことが何より大事。その次は背中で引っ張る姿勢と行動力。さらに会計の知識と資本政策は安定的な経営に欠かせない。経営者自身が苦しい時こそ大きな成長のチャンス。」と、石井社長は語る。

事例2-2-18:株式会社マックス

社内外での学びを積極的に実践することで、経営危機から脱し、次の時代を見据えて飛躍する中小企業

所在地 大阪府八尾市

従業員数 97名

資本金 2,500万円

事業内容 製造業

▶1905年創業の老舗化粧品メーカーを急きょ承継

大阪府八尾市の株式会社マックスは、1905年創業の化粧品等を製造、販売する企業である。戦前から小学校で馴染みのあるレモン石けんに始まり、その後、ボディーソープや入浴剤、化粧品などへ業容を拡大していった。高い品質が消費者から支持され、同社製品を継続して利用する人は多い。同社の大野範子社長は、1999年に同社に入社後、営業や新規事業開発などを担当していたが、先代社長である父の体調不良に伴い、2009年に急きょ社長に就任することとなった。大野社長は、「正直、経営者になるイメージは持っていなかった。」と振り返る。

▶経営ノウハウ習得のため、積極的に学習機会を設ける

「理系卒ではなく、工場のことも分からない。経営者として必要な財務や人事のことも分からない。経営戦略の立て方すら分からない。」と大野社長は焦りを感じていた。こうした中、リーマン・ショックによる不景気も重なって、同社の経営状態も悪化し、電車の吊革に掲載されていたMBA(経営学修士)の講座を藁にもすがる気持ちで受講した。経営者業務の傍ら、MBAを取得し、経営知識を学んだが、経営悪化が深刻化すると、構造改革の必要性から、2015年には経営塾に入塾し、企業再生の手法を学ぶなど精力的に経営ノウハウの向上に努めた。特に、当時注目されていた株式会社日本航空の経営再建について、様々な本を読み、自社の事業再生の参考にした。日本航空が経営再建に当たって導入した部門別採算制度を同社でも自社流にアレンジして導入するなど、実践できる手法は積極的に採用した。さらに、2016年には、経済産業省が主催する「女性リーダー育成研修(WIL)」に参加。多方面で活躍する人を講師にした講座やグループで1年間テーマを決めて研究、発表するグループワークなどの多様な体験を通じて、経営者としての視野や人的ネットワークが広がった。このように積極的に学習機会を設けている大野社長だが、経営者が全ての知識やノウハウを身につけることは不可能であり、専門性の高い分野はスペシャリストに任せるなど、メリハリをつけて、効率化している。

▶学んだ経営ノウハウを実践し、経営改善に成功

大野社長が社内外で得た知識やノウハウを自身の経営で積極的に実践したことで、同社はリーマン・ショック後の経営危機から脱し、現在では、次の時代を見据え、新たな事業分野への進出に注力している。「MAX VISION 2026」を策定し、「石けんメーカーから高利益・高付加価値を生み出す総合化粧品メーカーへの進化」を掲げる。敏感肌向けのボディーソープや代謝を促進する入浴剤、デオドラント商品などの“お客さまの悩みを解決する商品”を軸に開発した商品は、現在では同社の主力部門になりつつあり、10年前にはほぼなかったドラッグストアや総合スーパー、ホームセンターなど、新しい販売ルートの開拓にもつながった。大野社長は、「計画を立て、実行するための学びや、人を動かすための学びが経営改善や企業の成長に役立った。経営者は、従業員のときと異なる知識やスキルが求められることを実感した。」と語る。

〔4〕企業の成長に寄与する経営者の知識・スキル

ここまで確認したとおり、中小企業経営者は、経営・マネジメント業務と現場業務を両立させつつ、経営者としてのキャリアを重ね、経営経験や経営に関する学習を積み重ねることで経営力を高め、企業を成長させている。一方で、一般的に経営者が身につけるべき知識・スキルは一従業員が身につけるべき知識・スキルとは異なると想定されるが、経営者の状況や企業が置かれている環境などにより、経営者に求められる知識・スキルは多様であるため、必要な知識・スキルを体系的に整理した研究は少ない。そこで、本項では、アンケートから得られたデータについて因子分析42を実施することで、中小企業の経営者が身につけている資質に共通する要素を抽出し、企業の成長に寄与する経営者の知識・スキルを類型化する。経営者自身の状況と照らし合わせて、経営力を高める際の参考にされたい。なお、本分析では、経営者に必要と仮定した35の資質43を基に分析を実施しており、必ずしも全ての知識・スキルが網羅されていない点に留意されたい。

42 因子分析の詳細については、付注2-2-1を参照されたい。

43 35の資質については、「中小企業の経営力及び組織に関する調査」を実施した(株)帝国データバンクにおいて、Katz(1955)の提唱する3スキルなどを参考に設定したものである。

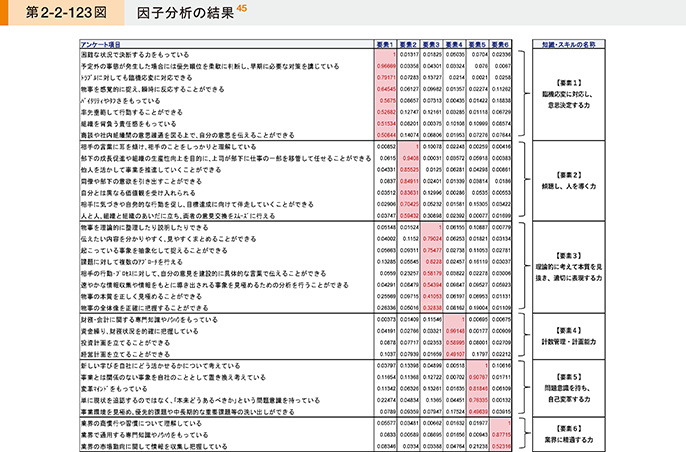

第2-2-123図は、経営者に必要と仮定した35の資質について、因子分析44を実施した上で、共通性が認められる資質ごとに分類し、類型化したものである。本分析から六つの知識・スキルが得られた。一つ目は、「臨機応変に対応し、意思決定する力」である。二つ目は、「傾聴し、人を導く力」である。三つ目は、「理論的に考えて本質を見抜き、適切に表現する力」である。四つ目は、「計数管理・計画能力」である。五つ目は、「問題意識を持ち、自己変革する力」である。六つ目は、「業界に精通する力」である。

44 本分析においては、因子軸の回転について、斜交回転により分析している。

45 表における数値は、各項目の因子負荷量を表しており、絶対値が大きいほど、共通因子に対する影響が大きいことを示す。本分析においては、原則として、因子負荷量が0.4以上であるものを共通因子として分類している。なお、「物事の全体像を正確に把握することができる」については、因子負荷量が0.4以上となるものがないため、最も高い、要素3に分類している。

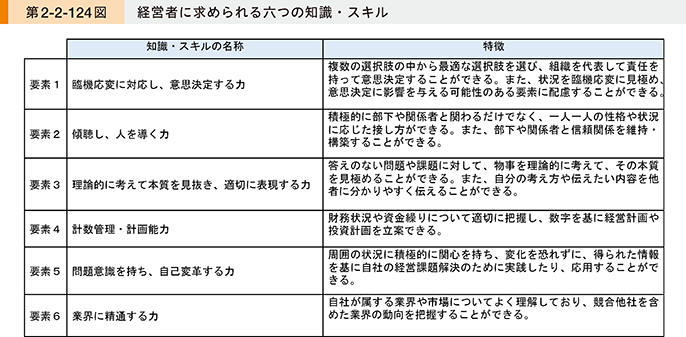

第2-2-124図は、因子分析により得られた六つの知識・スキルについて整理したものである。これらの六つの知識・スキルについて、経営者自身の強み・弱みと比較し、不足する知識・スキルについては意識的に習得することが重要である。

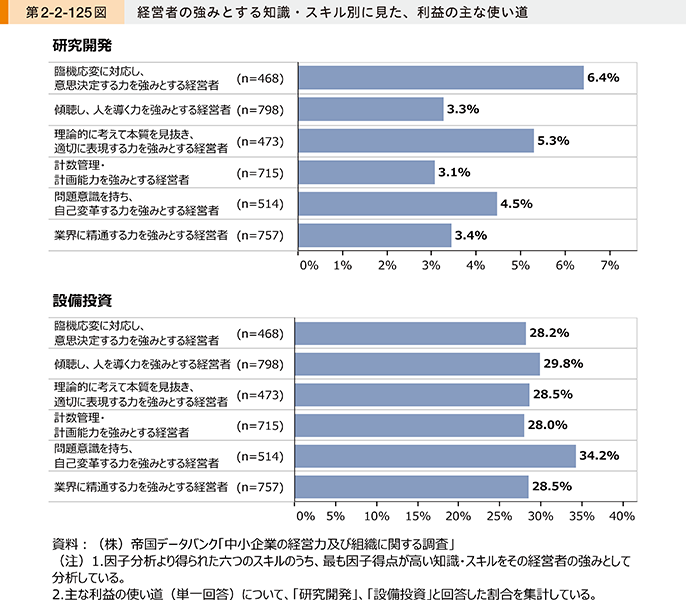

第2-2-125図は、経営者の強みとする知識・スキル別に、利益の主な使い道について見たものである。「臨機応変に対応し、意思決定する力を強みとする経営者」や「理論的に考えて本質を見抜き、適切に表現する力を強みとする経営者」は、主な利益の使い道について、研究開発とする割合が相対的に高い。また、「問題意識を持ち、自己変革する力を強みとする経営者」は、主な利益の使い道について、設備投資とする割合が相対的に高い。第2-2-110図で見たとおり、投資行動と企業の成長性は関連しており、経営者の身につけている知識・スキルがこうした前向きな投資行動につながり、企業の成長を促している可能性が示唆される。

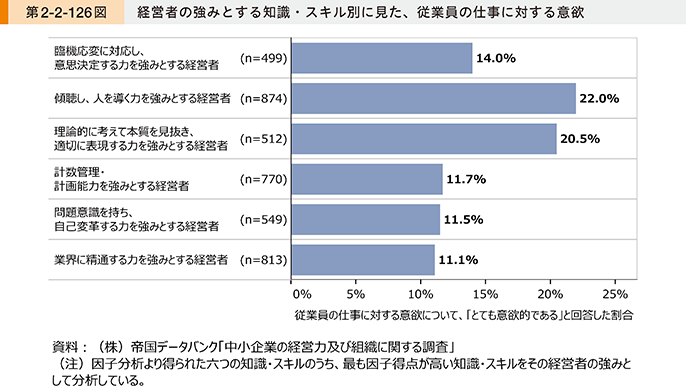

第2-2-126図は、経営者の強みとする知識・スキル別に、従業員の仕事に対する意欲について見たものである。「傾聴し、人を導く力を強みとする経営者」や「理論的に考えて本質を見抜き、適切に表現する力を強みとする経営者」の経営する企業では、従業員の仕事に対する意欲について、「とても意欲的である」割合が高い。従業員の仕事に対する意欲を引き出すためには、経営者がこうした知識・スキルを身につけることも有益であろう。

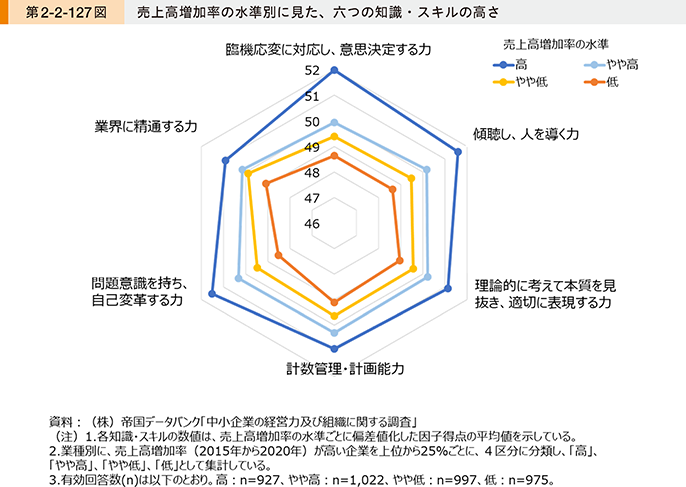

第2-2-127図は、売上高増加率の水準別に、六つの知識・スキルの高さについて見たものである。これを見ると、売上高増加率の高い企業群では、それぞれの知識・スキルについても高い傾向にあることが分かる。個々の知識・スキルは必ずしも網羅的ではなく、経営者がこれらを高めただけでは、企業が必ずしも成長できるとは限らないものの、企業の成長を実現していく上で経営者が高めるべき知識・スキルの要素であるといえる。

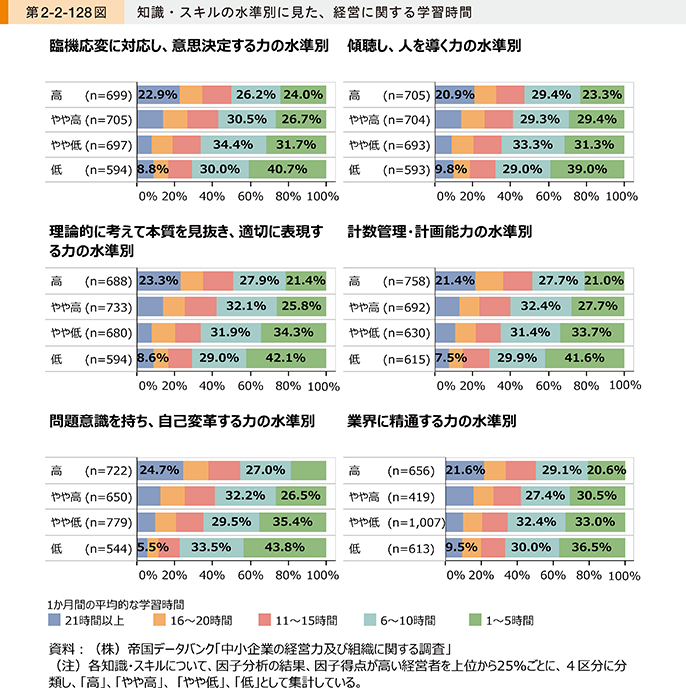

第2-2-128図は、六つの知識・スキルの高さの水準別に、経営に関する学習時間について見たものである。いずれの知識・スキルについても水準が高い経営者ほど、学習時間が長い傾向にあることが分かる。知識・スキルの向上に当たっては、日々の経営経験の中で自然と身につけるだけでなく、意識して学習することが重要と示唆される。