第2節 人的資本への投資と組織の柔軟性、外部人材の活用

企業活動における経営資源は、「ヒト」、「モノ」、「カネ」、「情報」と大別されることが多いが、その中でも「ヒト」は、他の経営資源を使う主体であり、特に重視されることが多い16。また、他の経営資源と異なり、「ヒト」には、個性や感情があることや、獲得した後の教育や訓練によって、そのパフォーマンスに差が出ることが特徴として挙げられる。そのため、企業は従業員の能力開発を行い、また、適切な人事施策により従業員の能力やモチベーションを高める取組を実施することが重要である。

16 2020年版中小企業白書第2部第1章第5節では、業種に関わらず、多くの企業が、経営資源の中で「ヒト」を最も重視していることを明らかにしている。

このように、人材を重要な経営資源として捉え、教育、評価、報酬などの人事施策を体系的に構築・運用する仕組みは、人的資源管理(HRM)と呼ばれている。これまでHRMと企業業績との関係については多くの研究が行われ、HRMと企業業績間には正の関係が見いだされている(咸(2016)など17)。本節では、(株)帝国データバンクが実施した「中小企業の経営力及び組織に関する調査」18を用いて、人的資源管理(HRM)の要素である、従業員の能力開発、人事評価、賃金などについて、分析する。また、近年は、中小企業においてもフリーランス人材や副業人材など社外の人材を活用しやすい環境も整ってきている。本節では、中小企業における組織の柔軟性や外部人材の活用についても分析する。

17 咸(2016)では、HRMシステムの構成要素について、採用・配置、トレーニング、評価及び報酬としている。

18 (株)帝国データバンク「中小企業の経営力及び組織に関する調査」:(株)帝国データバンクが2021年11~12月にかけて、従業員5名以上の中小企業20,000社を対象にアンケート調査を実施(回収4,341社、回収率21.7%)したものである。

【留意点】回収数4,341社のうち4,336社については、(株)帝国データバンクが保有するデータベースと接合し、各企業情報や財務指標について分析を行った。

1.能力開発への意識と取組

ここでは、従業員の能力開発に対する経営者の意識と中小企業の能力開発の取組状況について見ていく。

〔1〕従業員の能力開発に対する経営者の意識

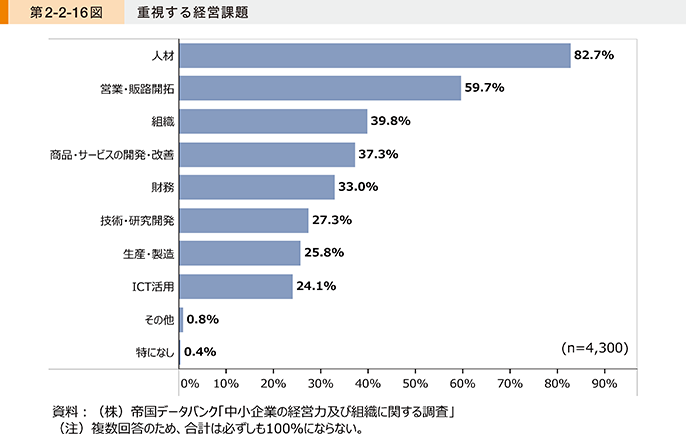

第2-2-16図は、直面する経営課題のうち重視する経営課題について見たものである。これを見ると、「人材」についての経営課題を重要と認識している割合が8割超と最も高く、経営者の「人材」に対する関心が特に高いことが分かる。

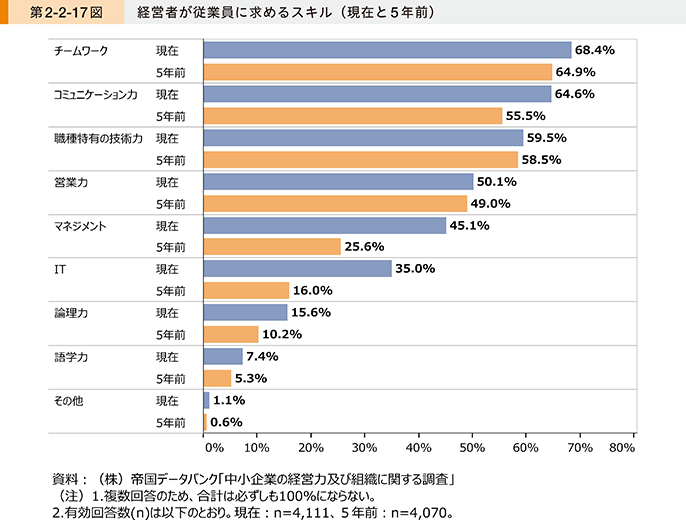

第2-2-17図は、経営者が従業員に求めるスキルについて見たものである。現在と5年前のいずれも、「チームワーク」や「コミュニケーション力」、「職種特有の技術力」が上位となっている。また、現在と5年前との差異について見ると、「マネジメント」や「IT」の割合が20ポイント程度高まっており、特に重要性が増してきている様子が見て取れる。

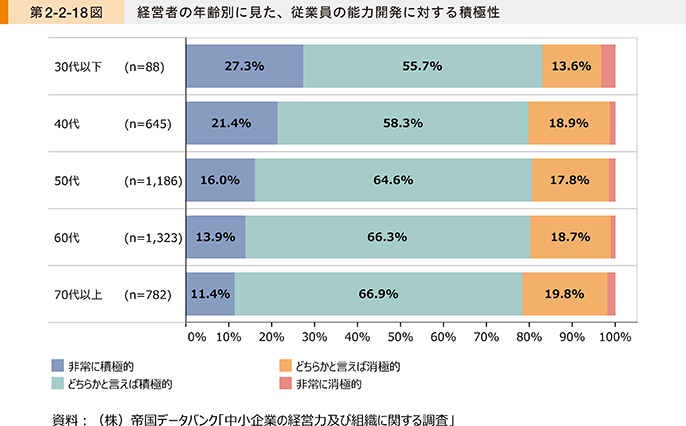

第2-2-18図は、経営者の年齢別に、従業員の能力開発に対する積極性について見たものである。これを見ると、年齢が若い経営者ほど、従業員の能力開発について積極的である様子が見て取れる。

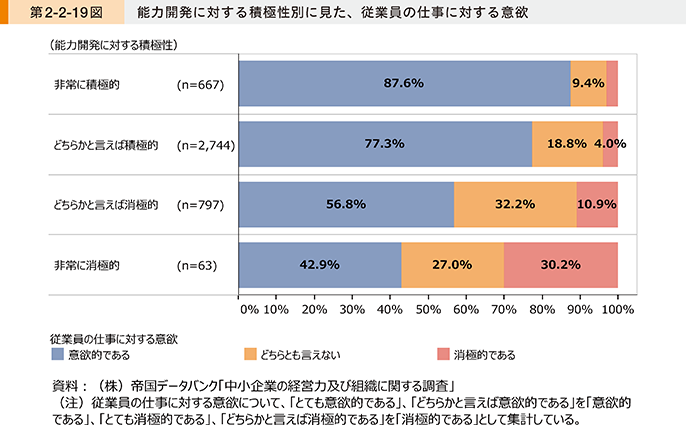

第2-2-19図は、能力開発に対する積極性別に、従業員の仕事に対する意欲について見たものである。これを見ると、経営者が従業員の能力開発に積極的である企業では、従業員の仕事に対する意欲も高い傾向にあることが分かる。経営者が積極的に従業員の能力開発に取り組む姿勢が、従業員の仕事に対する意欲の向上につながっている様子が見て取れる。

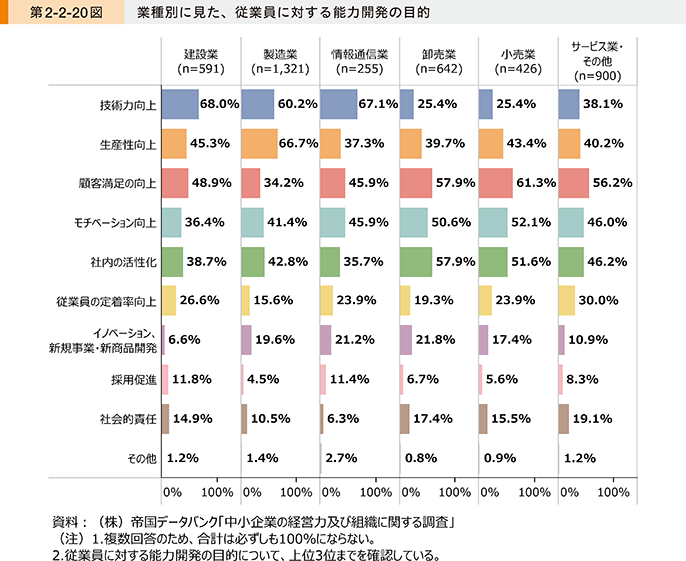

第2-2-20図は、業種別に、従業員の能力開発の目的について見たものである。建設業や情報通信業では「技術力向上」の割合が最も高く、製造業では「生産性向上」、卸売業や小売業、サービス業・その他では「顧客満足の向上」、「社内の活性化」などが上位となっている。

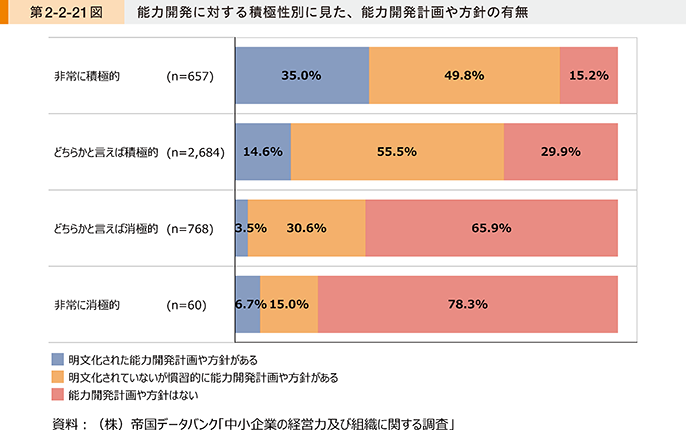

第2-2-21図は、能力開発に対する積極性別に、能力開発計画や方針の有無について見たものである。これを見ると、能力開発に積極的な企業ほど、能力開発計画や方針が明確化されている様子が見て取れる。

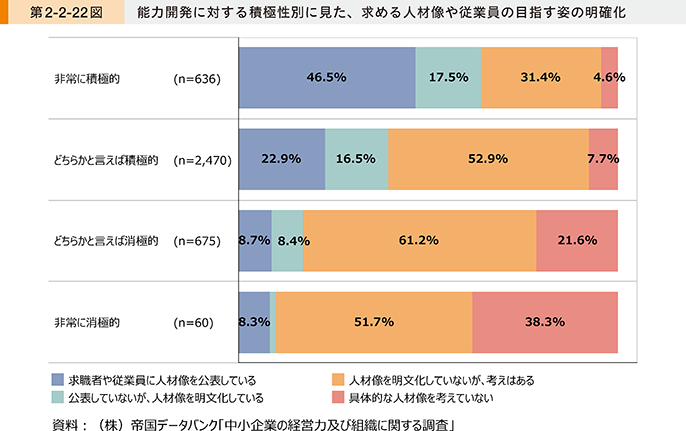

さらに、第2-2-22図は、能力開発に対する積極性別に、求める人材像や従業員の目指す姿の明確化の状況について見たものである。能力開発に積極的な企業ほど、求める人材像や従業員の目指す姿を公表したり、明文化したりしている割合が高いことが分かる。

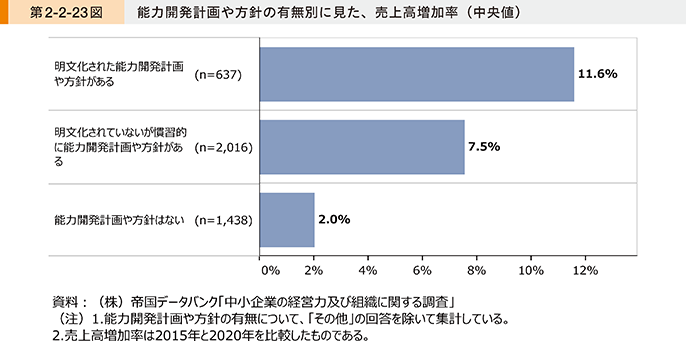

続いて、第2-2-23図は、従業員の能力開発計画や方針の有無別に、売上高増加率について見たものである。「明文化された能力開発計画や方針がある」企業では特に、売上高増加率が高い。

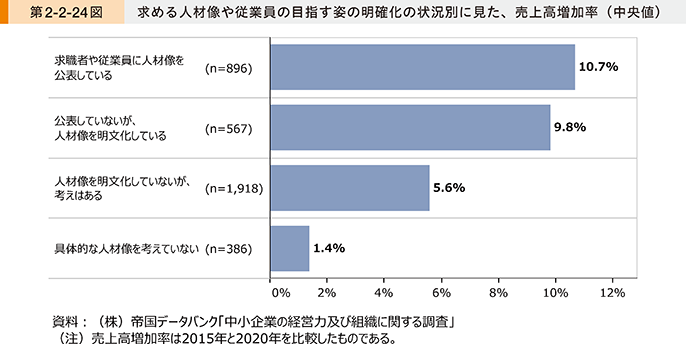

また、第2-2-24図は、求める人材像や従業員の目指す姿の明確化の状況別に、売上高増加率について見たものである。これを見ると、人材像を公表していたり、明文化したりしている企業ほど、売上高増加率が高いことが分かる。

従業員の能力開発に当たっては、能力開発計画や方針、従業員の目指す姿を具体化した上で、計画的に取り組むことが企業の成長につながることが示唆される。

〔2〕従業員の能力開発に関する取組

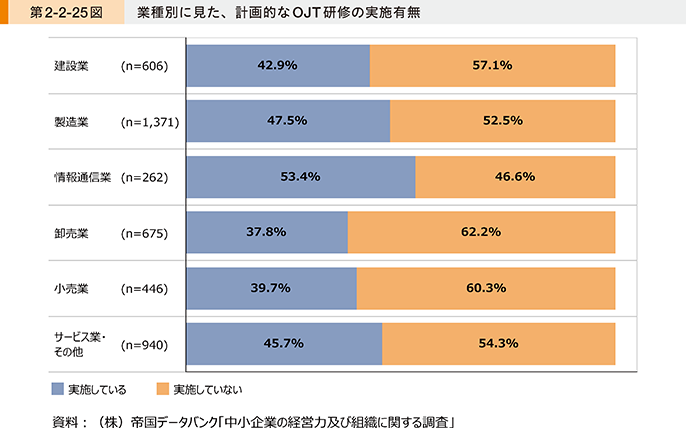

第2-2-25図は、業種別に、計画的なOJT研修の実施有無について見たものである。情報通信業や製造業では、実施している企業が5割程度であるのに対し、卸売業や小売業では4割未満となっており、業種によって実施状況に差異が見られる。

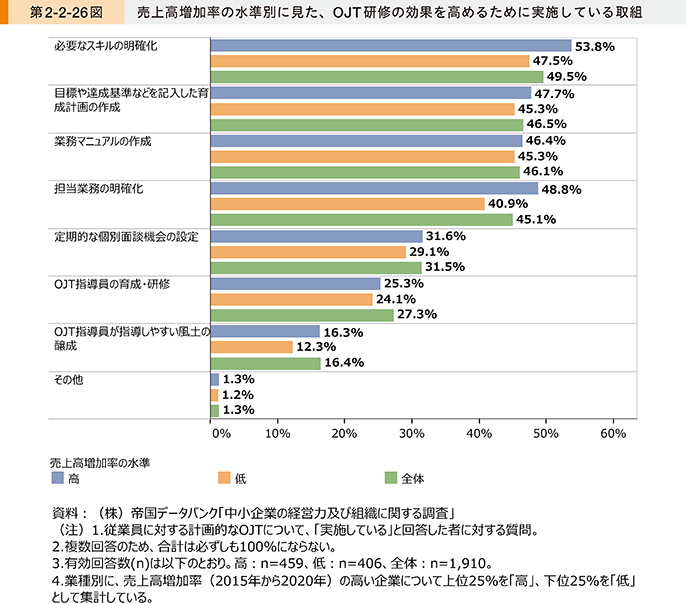

第2-2-26図は、売上高増加率の水準別に、OJT研修の効果を高めるための取組について見たものである。売上高増加率の水準に関わらず、「必要なスキルの明確化」や「目標や達成基準などを記入した育成計画の作成」、「業務マニュアルの作成」が上位となっている。また、「必要なスキルの明確化」や「担当業務の明確化」は、売上高増加率の水準による差異が大きく、企業の成長に向けてはOJT研修と合わせてこれらの取組を実施することが重要と示唆される。

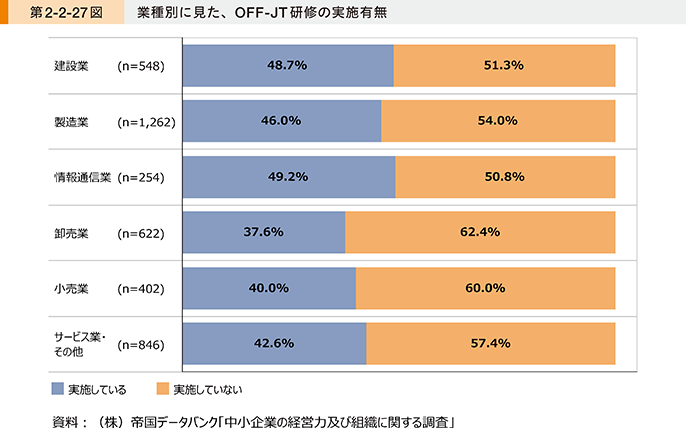

第2-2-27図は、業種別に、OFF-JT研修の実施有無について見たものである。情報通信業や建設業では、半数近くの企業でOFF-JT研修が実施されているものの、卸売業では実施している企業は4割未満となっている。

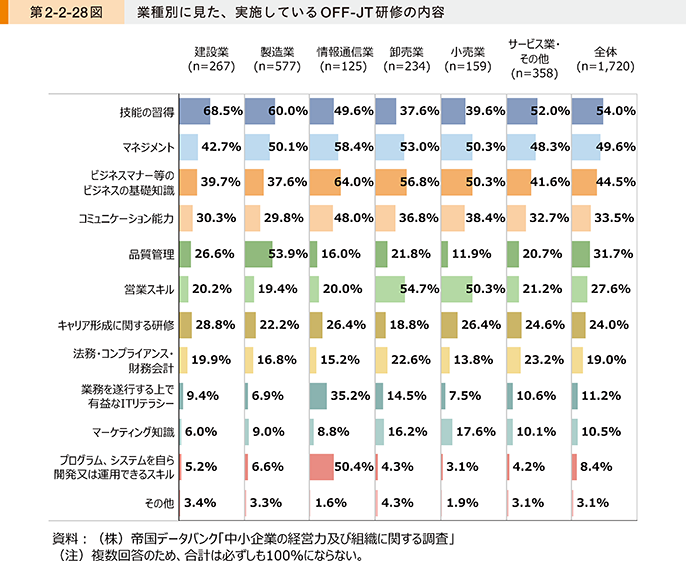

第2-2-28図は、業種別に、実施しているOFF-JT研修の内容について見たものである。「技能の習得」や「マネジメント」に関するOFF-JT研修を実施している企業が多い。そのほかにも、製造業では「品質管理」、情報通信業では、「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」や「プログラム、システムを自ら開発又は運用できるスキル」、卸売業や小売業では「営業スキル」などの割合も高く、従業員に求めるスキルに応じて、OFF-JT研修を実施している様子が見て取れる。一方で、第2-2-17図で、従業員のITスキルに対する経営者の意識が高まっていることを確認したが、「業務を遂行する上で有益なITリテラシー」や「プログラム、システムを自ら開発又は運用できるスキル」については、情報通信業以外の業種では実施割合が低い。組織としてITリテラシーを高め、デジタル化を推進するためには、企業側が従業員に対して、こうした研修や学習の機会を積極的に提供することが期待される。

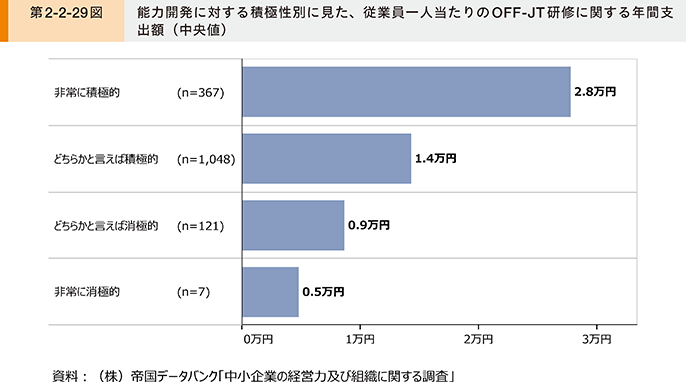

第2-2-29図は、能力開発に対する積極性別に、従業員一人当たりのOFF-JT研修に関する年間支出額を見たものである。経営者が能力開発に積極的な企業ほどOFF-JT研修に関する支出額が大きいことが分かる。

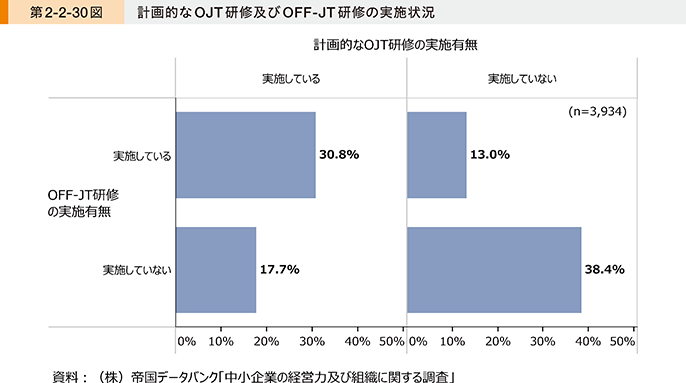

第2-2-30図は、計画的なOJT研修及びOFF-JT研修の実施状況について見たものである。いずれも実施している企業は3割程度であり、いずれか片方のみを実施している企業が合わせて3割程度、いずれも実施していない企業が4割程度となっている。

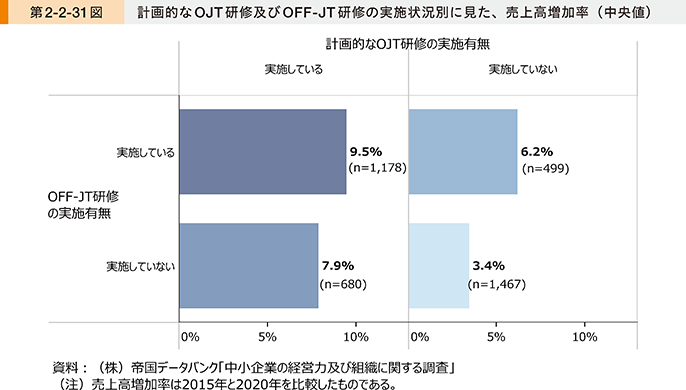

第2-2-31図は、計画的なOJT研修及びOFF-JT研修の実施状況別に、売上高増加率について見たものである。これを見ると、いずれも実施している企業では売上高増加率が最も高く、いずれも実施していない企業では最も低いことが分かる。企業の成長に当たっては、計画的なOJT研修やOFF-JT研修を実施し、従業員の能力開発を進めることが重要であることが示唆される。

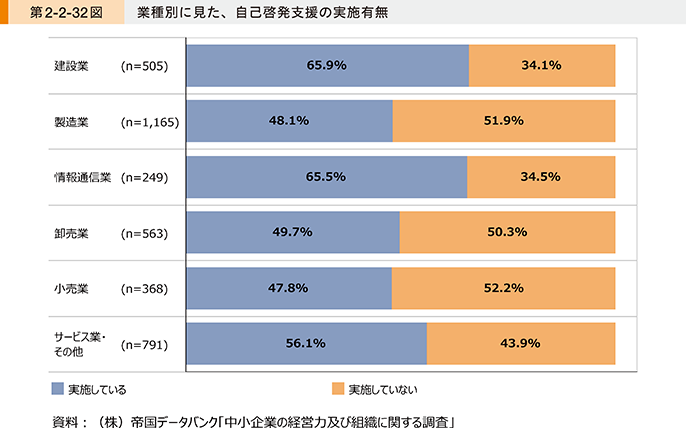

続いて、第2-2-32図は、業種別に、従業員に対する自己啓発支援の実施有無について見たものである。建設業や情報通信業では、6割以上の企業で実施しているのに対し、小売業や製造業、卸売業では、実施している企業は5割未満となっている。

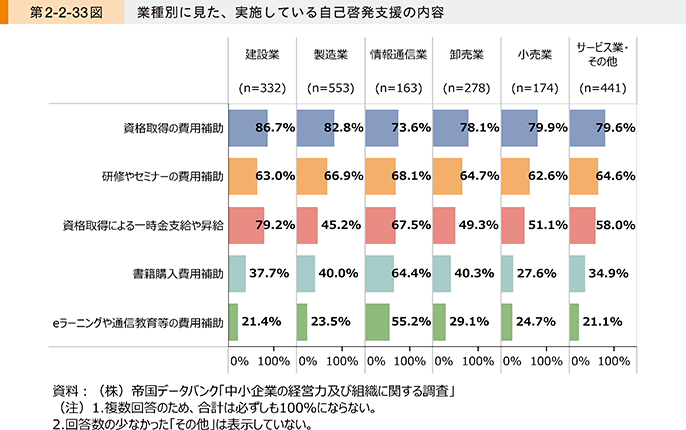

第2-2-33図は、業種別に、実施している自己啓発支援の内容について見たものである。業種に関わらず、「資格取得の費用補助」や「研修やセミナーの費用補助」が上位となっている。感染症の流行を契機に注目された「eラーニングや通信教育等の費用補助」については、情報通信業以外の業種では、実施している企業は2割程度と低いことが分かる。

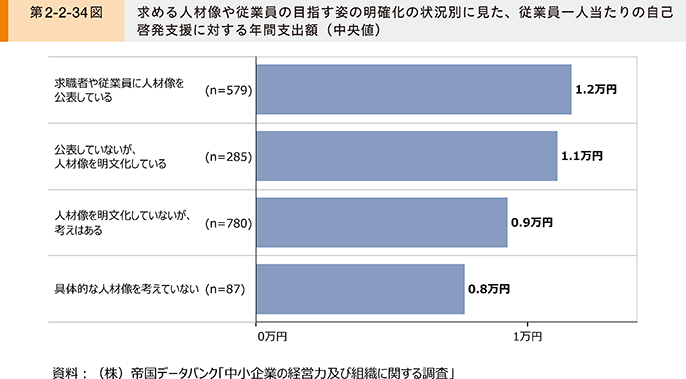

第2-2-34図は、求める人材像や従業員の目指す姿の明確化の状況別に、従業員一人当たりの自己啓発支援に対する年間支出額について見たものである。これを見ると、人材像や目指す姿を公表したり、明確化したりしている企業では、自己啓発支援に対する支出額が大きいことが分かる。人材像や目指す姿を明確化することで、従業員一人一人の自己啓発に対する意欲が高まる可能性が示唆される。

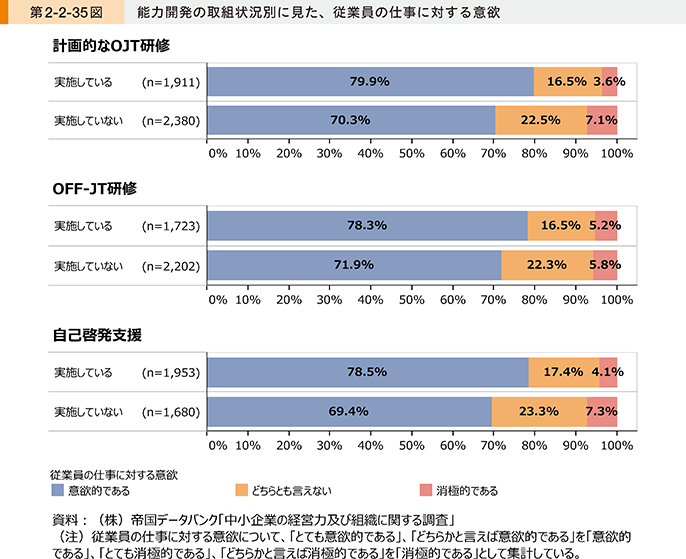

最後に、第2-2-35図は、能力開発の取組状況別に、従業員の仕事に対する意欲について見たものである。これを見ると、いずれの取組においても実施している企業の方が従業員の仕事に対する意欲が高いことが分かる。従業員の働きがいやモチベーション向上という観点からも、企業が積極的に能力開発の機会を提供することが重要といえる。

事例2-2-3は、オンライン研修を活用するなど、従前から組織全体に学ぶ文化が根付いていたことで、感染症流行の影響を受けながらも、従業員一人一人の工夫により急回復している企業の事例である。また、事例2-2-4は、社内に『ものづくり大学』を開校し、楽しみながら知識や技術を習得できる仕組みを従業員に提供する企業の事例である。

事例2-2-3:株式会社ワン・ステップ

オンライン研修を活用するなど、従業員に積極的に学びの機会を提供し、感染症流行の影響を受けながらも急回復している中小企業

所在地 宮崎県宮崎市

従業員数 26名

資本金 1,000万円

事業内容 その他の各種物品賃貸業

▶学びの機会が会社の成長につながる

宮崎県宮崎市の株式会社ワン・ステップは、ビニール製のエアー遊具を中心にイベント事業、工作キットなどの企画開発・販売を手掛ける。同社の山元洋幸社長は、学生時代に創業したため、企業勤めの経験がなく、商工会議所や中小企業大学校の研修を通じて、人事や財務、マーケティングなど会社経営のイロハを学んだ。こうした学びと同時に、仕事を通じて優秀な先輩経営者にも出会う中で、こうした経営者にはビジネスにおけるフレームワークの考え方が備わっており、それを基に経営者自身が応用し実践していると感じた。継続して学びの機会を作ることが自身だけでなく、会社としての成長にもつながると気づきを得た山元社長は、10年ほど前から従業員にも意識的に学びの機会を与えている。

▶3~5年後の従業員の姿を想定して知識を先取り

同社が研修にかける費用は年間500万~600万円程度。全従業員に少なくとも年1回以上の社外研修の機会を提供しているが、山元社長が従業員と面談しながら、各従業員の3~5年後を見据えた研修テーマを決めている。感染症下で対面研修の機会が減ると、中小企業大学校のオンライン研修「WEBee Campus」を活用した。3人の子供を抱え、時短勤務で働くある従業員は「移動がないので参加しやすい。大勢の前で発表するのは苦手だが、少人数制なので発言しやすい。」、ある管理職の従業員は「参加者同士のつながりができにくいのが難点だが、先生と直接話せるのがメリット。」とそれぞれオンライン研修の魅力を話す。「WEBee Campus」は、同一企業は同じ研修を2名まで受講できるため、拠点が異なる従業員が同じ研修を受講し、共通認識を持ちながら業務に当たることもできた。また、毎月40分程度の独自の社内研修の実施も欠かさない。社内研修では、中長期的に仕事に関する書籍を各自が読み、五つのグループに分かれ、選定理由、学んだこと、実践してみたいこと、オススメ度などを一人ずつ発表し、参加者でディスカッションする。各自が関心のある知識について、インプットとアウトプットを重ねることで、知識の定着やコミュニケーション能力の向上を促している。

▶学ぶことが組織風土として定着し、感染症流行の影響を受けるも売上げを回復

イベント事業という感染症の影響を大きく受ける業種で2020年1月頃は売上高が9割減となったが、学ぶことが組織風土として定着した結果、現状を認識し、どうすれば目標とのギャップを埋められるか一人一人が考えるようになっていた。その結果、既存事業の延長線上に感染症対策のエアー式簡易陰圧室づくりという新規事業が生まれ、26歳の若手従業員を中心に事業展開し、1億円以上の売上げにつながった。売上げの落ち込みをカバーするために各従業員が前向きに課題解決に向き合うことで、2021年12月期の売上高は、感染症流行前の2019年12月期の実績まであと一歩のところまできた。今期は感染症流行前を超える見込みである。「従業員に学ぶ機会を提供するのが会社の役目だと考えているが、従業員が自ら学ぶ組織文化が根付いていたからこそ、コロナ禍でも各自が考え、新たな事業を確立することができた。今後もこの会社に入って良かったと思ってもらえるよう、従業員とともに学び、成長していきたい。」と山元社長は語る。

事例2-2-4:ヒカリ株式会社

社内に『ものづくり大学』を開校し、楽しみながら知識や技術を習得できる仕組みを提供する中小企業

所在地 奈良県天理市

従業員数 80名

資本金 2億7,200万円

事業内容 鉄鋼業

▶問題解決力やものを正しく観る力を鍛える

奈良県天理市のヒカリ株式会社は、半世紀にわたってワイヤ製造を営む。文具・建材・自動車・電機などの幅広い産業で、顧客の要望に合わせた特殊素材づくりを得意としている。田津原将智会長の「まずやってみる」との考え方の下、様々なことに積極的にチャレンジし「経験や失敗から学ぶ」ことを企業文化とする。もう一つ大事にしているのが、「問題解決力」や「ものを観る力」。社員一人一人が自分で物事を考え、行動することが、品質改善や顧客満足の向上につながるとの考えからだ。社員のノウハウを集約し、全員に共有することができれば、元来の強みと技術力が相乗し、仕事にやりがいが芽生え、生き生きと働くきっかけになると考え、2018年4月、社内に「ヒカリものづくり大学」を開講した。ものづくり大学はビジネスや科学の基礎を学び、問題解決力やものを観る力を養うものである。「生涯学習」をうたい、従業員は、入社と同時に入学し、退職とともに卒業する。

▶将来は人事考課にも反映

現在、講座数は15。開講以来、年3講座ほど増やしてきた。「ものづくり基礎ワイヤ編」、「リレーシーケンス講座」、「エクセル初級&QC7つ道具」、「見えないモノを見てみよう!」など、テーマは本業の技術に関わる科学の基礎からビジネス関連など多岐にわたっている。経営企画室が社員からアンケートを取って、テーマを決めている。受講は原則、就業時間内で行っているため、現場に負担が偏らないよう、1回当たりの受講者数は3人~5人に限定している。ものづくり大学の単位取得を将来的には人事考課に反映させていく予定である。さらに、今後は、IoT、DX、カーボンニュートラルの講座を開き、自社工場のIoT化やカーボンニュートラルに対応した生産体制づくりにいかしていく。

▶売上げにも貢献、ブランド戦略の一つとして確立させたい

社員の評判は上々で、「自分のやっている仕事の意味がようやく分かった。」という声も聞かれ、不具合のできる原因・メカニズムを学ぶことで、自ら改善活動に取り組む従業員も増加した。毎年実施する社員満足度アンケートでも、「ヒカリに将来性がある。」、「今後もヒカリで働きたい。」という声が多くなってきており、早くもものづくり大学の成果が出てきている。さらに、YouTubeで動画を配信する「ヒカリものづくりチャンネル」を2020年から始めた。YouTubeの動画配信はホームページと合わせてブランディング戦略の一つとして開始した。YouTubeを見たという新規の問合せも増えてきており、中には大企業が来訪することもあり、手応えを感じている。人材育成のみならず、売上拡大にも効果を実感しており、「ヒカリと言えば、ものづくり大学と、ヒカリものづくり大学を一つのブランドとして確立していきたい。」と安川剛史取締役経営企画室長兼品質管理・開発部長は語る。

2.人事評価制度、賃金制度、福利厚生施策

従業員の仕事に対する意欲や能力を引き出すためには、能力開発に取り組むだけでなく、企業の特性に応じた人事評価制度や賃金制度を整備したり、福利厚生施策を実施したりするなど、体系的に人事施策を実施することも重要である。ここでは、人事評価制度、賃金制度、福利厚生施策について、中小企業の取組実態を見ていく。

〔1〕人事評価制度

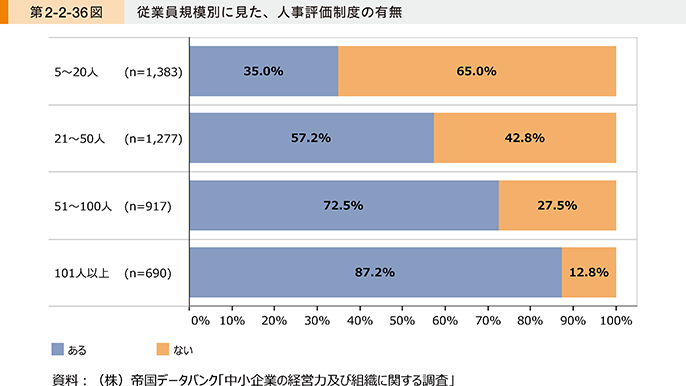

第2-2-36図は、従業員規模別に、人事評価制度の有無について見たものである。従業員5~20人の企業では、人事評価制度があるのは4割未満であるのに対し、101人以上の企業では9割程度となっており、企業規模による差異が大きいことが分かる。

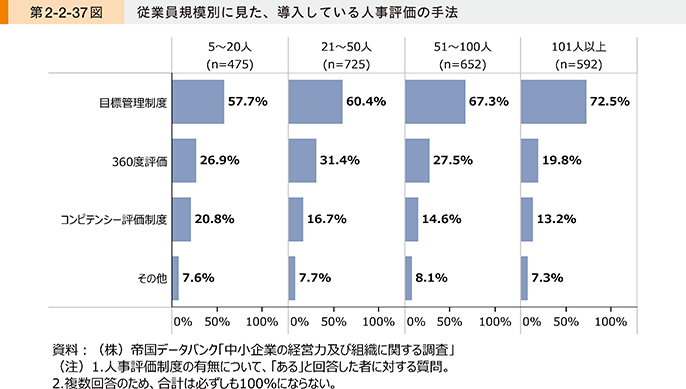

第2-2-37図は、従業員規模別に、導入している人事評価制度の手法について見たものである。半数以上の企業で、「目標管理制度」が導入されている。また、「360度評価」や「コンピテンシー評価制度」といった比較的新しい評価手法についても一定程度導入されていることが分かる。

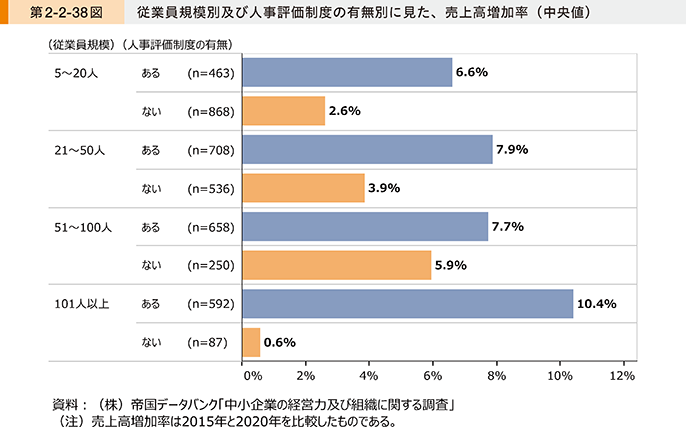

第2-2-38図は、従業員規模別及び人事評価制度の有無別に、売上高増加率について見たものである。いずれの従業員規模においても、人事評価制度がある企業の方が、売上高増加率が高いことが分かる。一般的に、人事評価制度は、従業員の配置や処遇の基準になるだけでなく、企業のビジョンや経営方針の浸透、適切なフィードバックによる従業員の育成などにも効果があるといわれているが、企業の成長性の面から見ても、人事評価制度を導入することの重要性19が示唆される。ただし、人事評価制度は、導入すればよいというものではなく、導入後に、適切に整備・運用し、公正な評価を行うことが必要20であり、こうした観点も忘れてはならない。

19 例えば、岩本(2019)は、人事評価制度導入が企業の生産性向上につながる可能性を指摘している。

20 例えば、厚生労働省(2019)は、「人事評価に関する公平性・納得性の向上」を推進することで、従業員のワーク・エンゲイジメントを向上させることができる可能性を指摘している。

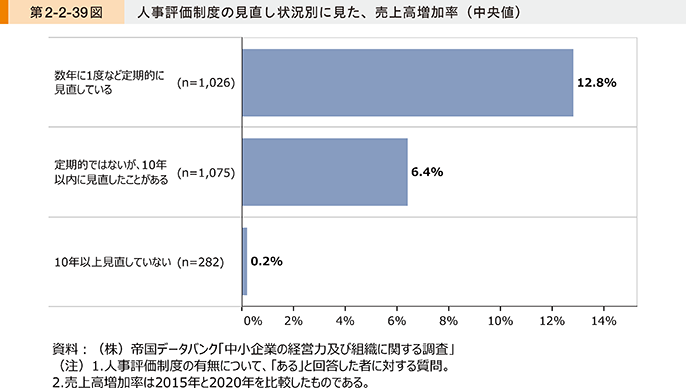

また、第2-2-39図は、人事評価制度の見直し状況別に、売上高増加率について見たものである。人事評価制度を定期的に見直している企業では、売上高増加率が高く、10年以上見直していない企業では、特に低いことが分かる。企業の成長に当たっては、人事評価制度を導入するだけでなく、外部環境や内部環境の変化に合わせて制度を見直していくことが重要である。

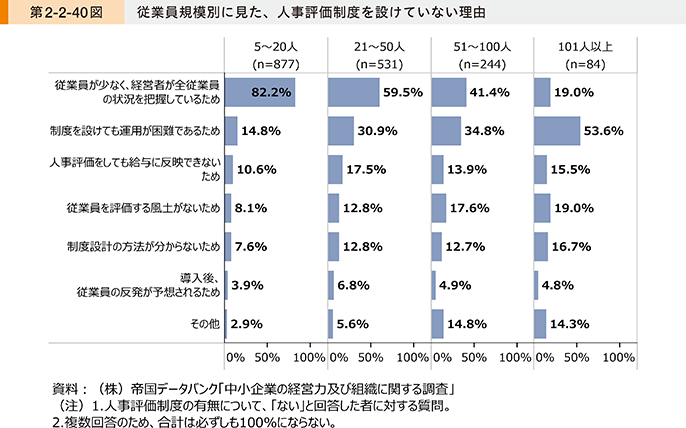

第2-2-40図は、従業員規模別に、人事評価制度を設けていない理由について見たものである。従業員規模が小さい企業では、「従業員が少なく、経営者が全従業員の状況を把握しているため」の割合が高い。一方で、規模が大きい企業では、「制度を設けても運用が困難であるため」の割合が高い。自社単独で人事評価制度を導入・運用することが難しい場合は、支援機関やコンサルタントなども活用しながら、自社に適した人事評価制度を定着させていくことが有益である。

〔2〕賃金制度

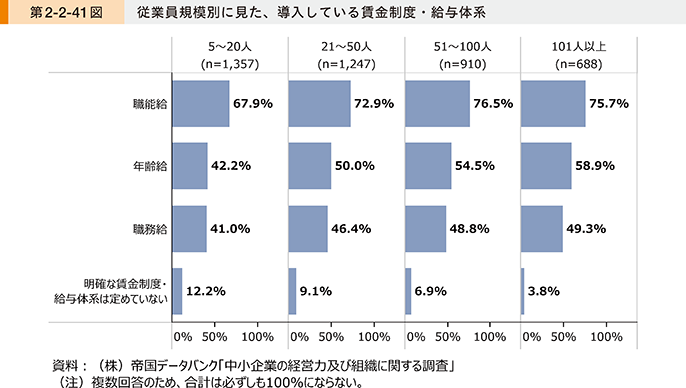

第2-2-41図は、従業員規模別に、導入している賃金制度・給与体系について見たものである。いずれの規模においても、職能給を中心に年齢給や職務給を組み合わせながら、賃金制度を整備している様子が見て取れる。一方で、規模が小さい企業を中心に「明確な賃金制度・給与体系は定めていない」とする企業が一定程度存在することが分かる。明確な賃金制度・給与体系を構築することは、従業員のモチベーションや公平感を高めると考えられ21、明確な給与体系や賃金制度を定めていない企業においては、一度検討してみることも有益であろう。

21 例えば、竹内・竹内・外島(2007)は、適切な給与・報酬制度が、従業員の態度や行動に対して、望ましい影響を与えることから、その重要性を指摘している。

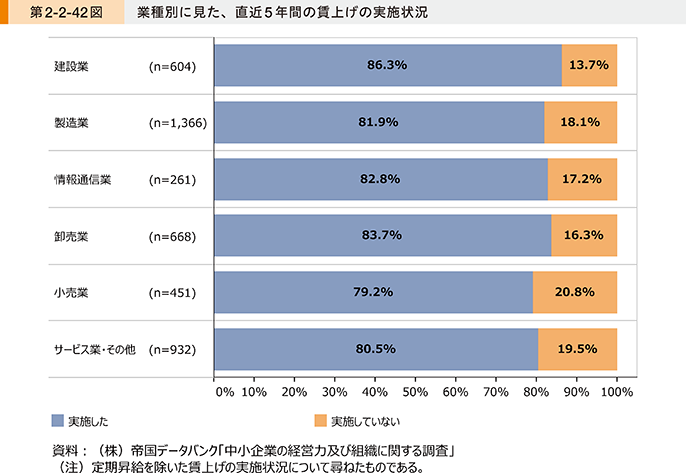

第2-2-42図は、業種別に、直近5年間の賃上げの実施状況について見たものである。これを見ると、業種に関わらず、おおむね8割程度の企業で賃上げを実施したことが分かる。

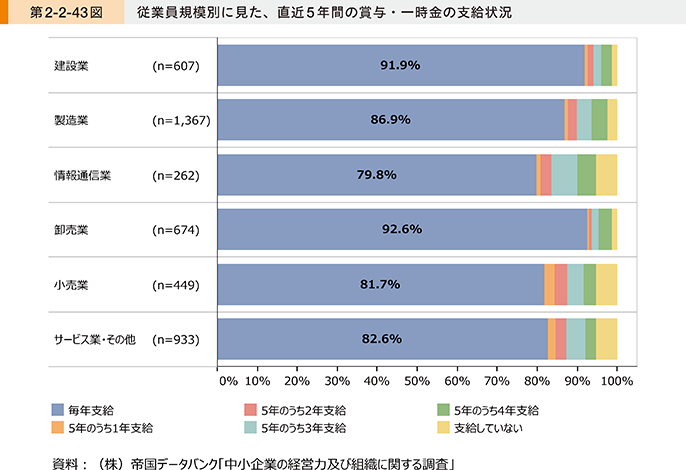

第2-2-43図は、業種別に、直近5年間の賞与・一時金の支給状況について見たものである。毎年支給した企業の割合は、卸売業や建設業では9割超となっている一方で、情報通信業では8割程度となっており、業種により多少の差異が見られるが、多くの企業で賞与・一時金の支給を実施していることが分かる。

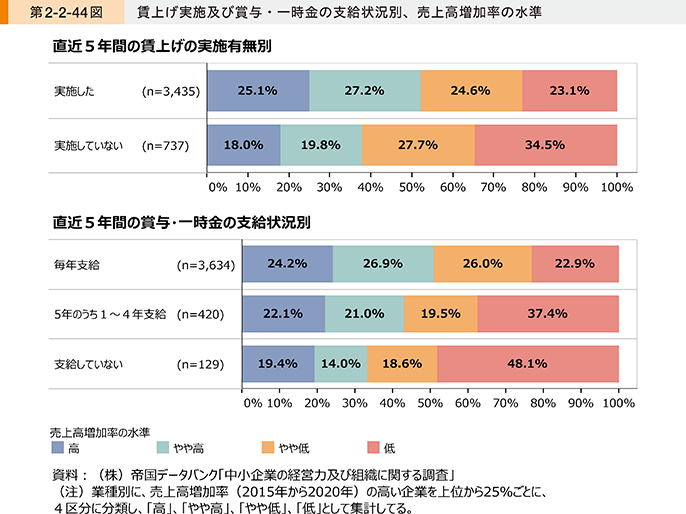

第2-2-44図は、直近5年間の賃上げ実施及び賞与・一時金の支給状況別に、売上高増加率の水準について見たものである。賃上げを実施している企業や賞与・一時金の支給を実施している企業の方が、売上高増加率が高いことが分かる。どちらが起点となるかという論点はあるものの、賃上げや賞与・一時金の支給を実施し、従業員のモチベーションを高め、企業が成長し、更に賃上げや賞与・一時金の支給を実施するという好循環を作り出すことが重要である。

〔3〕福利厚生施策

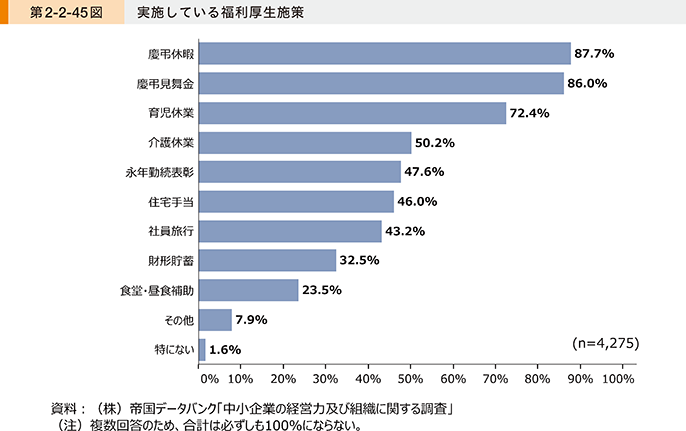

第2-2-45図は、実施している福利厚生施策について見たものである。「慶弔休暇」や「慶弔見舞金」、「育児休業」が上位となっており、多くの企業で実施していることが分かる。また、「特にない」とする企業は少なく、ほとんどの企業では何らかの福利厚生施策を実施していることが分かる。

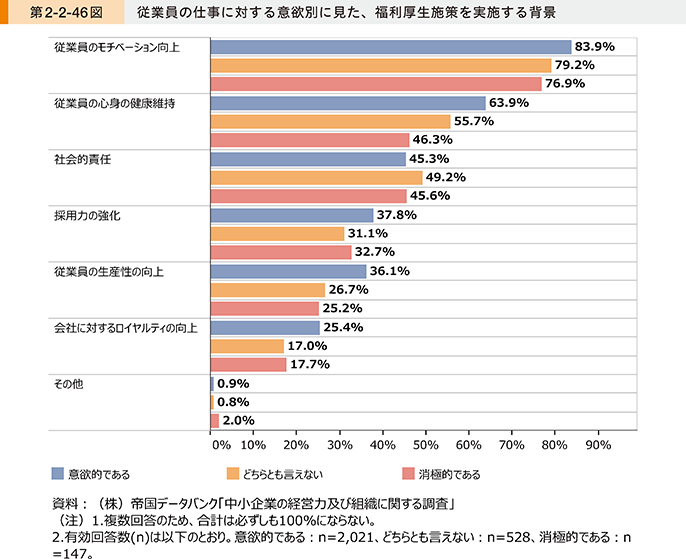

第2-2-46図は、従業員の仕事に対する意欲別に、福利厚生施策を実施する背景について見たものである。従業員の仕事に対する意欲に関わらず、「従業員のモチベーション向上」の割合が8割程度と最も高い。また、「従業員の心身の健康維持」については、従業員の仕事に対する意欲による差異が大きく、従業員が意欲的である企業では6割超となっている。近年、ワーク・ライフ・バランスの概念が浸透してきており、こうした観点に配慮して福利厚生施策を検討することで、従業員の仕事に対する意欲が高まる可能性が示唆される。

事例2-2-5は、斜陽産業といわれる業界にありながら、独自の人事評価制度を導入し、従業員の自主性を育むことで、高収益体質を実現する企業の事例である。事例2-2-6は、従業員とともに働きやすい職場環境を実現することで感染症下においても5期連続の増収増益を達成している企業の事例である。また、人事施策の見直しに当たっては、定期的、客観的に、従業員の考えや思いを把握することも有益である。事例2-2-7は、モラルサーベイを活用して人事施策を改善するなど、従業員満足度を高める経営で業務の質を向上させている企業の事例である。

事例2-2-5:岩田商事株式会社

従業員主導の人事評価制度導入で自主性を育み、高収益を上げる中小企業

所在地 大分県大分市

従業員数 52名

資本金 1,000万円

事業内容 ガソリンスタンド経営

▶逆風が吹くガソリンスタンド経営をどうしたらよいか模索する日々

大分県大分市の岩田商事株式会社は、市内でガソリンスタンド5店舗を経営する。ガソリンスタンドは、ピークの1994年度末に全国に6万421か所あったものが、2020年度末には2万9,005か所に半減。経営者の高齢化もあいまって廃業は増加の一途をたどるなど、斜陽といわれる業界にありながらも、岩田尚久社長の下で好業績を上げている。危険物に関する規制強化や脱炭素の潮流など、外部環境を変えられない中で、岩田社長は、「好業績を保っているうちに従業員の良いところを伸ばす」ことで、自社の競争力を高めようと考えた。岩田社長がこのように人材を重要視するのは、過去に自身がトップダウンで物事を決めていた経験があり、その経営では、従業員の自主性が身につかず、社長がいないと物事を判断できない組織になってしまうと痛感したからである。

▶トップダウンではなく、従業員一人一人の自主性を育む

会社の売上げを支えているのは従業員であり、従業員が納得感を持って仕事をする環境を作ることが会社の将来を形作っていくと考えた。日頃から積極的に意見を出してくれる従業員に会社運営に関する外部研修を受けてもらった。研修後にその従業員と岩田社長、講師とミーティングを持ったところ、従業員が公平に評価される仕組みの必要性から、「納得感が持てる人事評価制度」の提案を受けた。同社では、これまでも人事評価制度があったものの、形骸化していた。コンサルタントの協力を得ながら、人事評価制度を抜本的に見直し、再構築した。導入に当たっては、社長自身が前面に出るのではなく、提案した従業員を人事評価制度導入の担当に任命し、導入の方法やスケジュール等は従業員主体で検討し、準備を進めた。従業員目線で導入の必要性を丁寧に説明することで、従業員からの共感を得ながら導入することができた。新たな評価制度で重視したのは、従業員一人一人の個性や特徴を尊重し、公平感や納得感を得やすい制度にすることである。これまでは、全従業員が一律の評価基準の下で評価される仕組みであったが、従業員それぞれに良いところがあり、求められる能力も異なる。そこで、従業員自身が半期ごとに、伸ばしたい分野や課題と感じている分野などを自由に評価項目として設定できるようにした。

▶従業員のやる気を引き出すことでサービスが向上

従業員が自ら設定した評価項目を意識することで、これまで以上に各従業員が目的意識を持って業務に当たるようになった。また、新たな人事評価制度を導入したことによる一番の成果は、「従業員の良いところを伸ばす」という会社の方針が浸透したことである。結果として、従業員の責任感や自主性がこれまで以上に強くなったと岩田社長は感じている。こうした改革により、感染症流行や脱炭素化の影響を受けやすいガソリンスタンド業界にあって、同社は、従業員一人一人の工夫やサービス向上により、2021年度も好業績を維持している。岩田社長は「会社を経営することは社長一人ではできない。人材を育てることで、環境変化に対応し、会社を成長させていきたい。」と展望を語る。

事例2-2-6:株式会社三義漆器店

従業員と共に働きやすい職場環境を実現することで感染症下においても5期連続の増収増益を達成している中小企業

所在地 福島県会津若松市

従業員数 75名

資本金 1,000万円

事業内容 漆器製造業

▶企業成長のために、「働きがいのある会社」を目指す

福島県会津若松市の株式会社三義漆器店は、会津漆器製品の企画デザインから最終製品まで一貫生産する企業である。同社の曽根佳弘社長は、福島県の中小企業家同友会に参加。経営者仲間が経営理念、方針、計画を盛り込んだ「経営指針書」を作成するのに感化され、仲間に教えてもらいながら2015年に指針書を作成し、社内に公表した。指針書の作成を学ぶ中で、曽根社長は、従業員の成長が企業の成長に直結することを学び、「働きがいのある会社」を目指すことを決意。また、会社の発展には従業員と価値観を共有することが重要だと考え、何のために会社経営をするのか、自社の存在価値は何かといった指針書の中のワンフレーズを毎朝読み合わせし、意見を述べ合う取組を始めた。数年経過すると、従業員が自ら働きやすい職場環境を実現するための「ハウスルール」づくりを進めるなど、従業員一人一人が自主的に働きがいのある会社を目指す風土が生まれた。

▶働きやすい職場環境整備に会社一丸で取り組む

同社では2017年頃から、従業員の自発的な取組を促すため、社内に「美化」、「5S」、「社風」、「向上」、「親睦」、「広報」の六つの委員会を組織化している。「ハウスルール」はコミュニケーションや仕事に対する心構えなどに関する同社独自のルールについて、社風委員会のメンバーが従業員目線で作成した。当初は必携できるよう小冊子で従業員に配布していたが、現在では、指針書と一体化し、毎期、経営指針発表会で従業員に配布している。向上委員会では、社内研修「SanYoshi塾」の企画・運営や、参考となる書籍の紹介などを通じて、従業員の能力開発を行っている。委員会ごとに取組内容を確認するためのワークショップを毎月開催し、各委員会が刺激を受けながら、独自の取組を行っている。そのほか、従業員から社長への思いや改善事項、相談ごとなどを直接伝えられる「社長ポスト」を社内に設置しており、従業員の意見を基に、時間単位の有給休暇取得を可能にするなど、社内規則や制度の改善も行っている。

▶売上高、従業員数が倍増

指針書の毎朝の読み合わせや委員会活動を通じて、会社と従業員の目線合わせが進んだ結果、従業員が自発的に会社のことを考え、積極的に改善に取り組む環境が生まれた。感染症下ではあるが、5期連続の増収増益を達成。10年前と比較して売上高、従業員数はともに倍増した。求人を出すと、募集人数の3倍の応募者が集まるなど、対外的な評価や知名度も高まっている。「企業の成長のためには、従業員と価値観を共有し、同じ方向を向くことが重要である。そのために、従業員と双方向のコミュニケーションを大事にしながら、全員で働きやすい職場を作っていく。今後も目標達成に向けたプロセスを大切にしつつ、従業員と共に飛躍したい。」と曽根社長は語る。

事例2-2-7:株式会社ホクシンエレクトロニクス

モラルサーベイを活用して人事施策を改善するなど、従業員満足度を高める経営で業務の質を向上させている中小企業

所在地 秋田県秋田市

従業員数 270名

資本金 2,600万円

事業内容 情報通信機械器具製造業

▶従業員への意識調査を活用して、幸福度の可視化に着手

秋田県秋田市の株式会社ホクシンエレクトロニクスは、半導体装置、医療機器向けの電子機器の製造・開発を手掛ける。同社の佐藤宗樹社長は、感染症下で外出もままならない中、本当の幸せは何かをテーマにしたドキュメンタリー映画に出会った。経済水準が異なるインドと米国の幸福度が同じで、お金や地位で感じられる幸福感は全体の1割にすぎないという研究結果を知り、自社の従業員の幸福度向上を実現するために待遇面の改善以外に方法がないか考えた。時期を同じくして2020年の秋頃に株式会社商工組合中央金庫による従業員への幸せに関する調査実施を通じて、企業の幸福度を可視化する「幸せデザインサーベイ」を同金庫から紹介された。個人の主観的な幸福感が向上すると、生産性や創造性が向上するという研究結果を聞き、佐藤社長はこの調査を自社でも実施しようと決めた。

▶見えてきた課題を具体策に落とし込む

全従業員に対して、所要時間15分、オンライン上で答えられる約100問の設問の調査を実施。調査結果は、チームパフォーマンスや身体、マインドなど5項目について、社内全体の平均得点がレーダーチャートの形で示される。同社の結果は100点満点中53.8点とサーベイ実施企業全体の平均値である56点を下回ったものの、全体的に平均値に近かった。調査を通じて、会社の将来を考えてくれている従業員がいるという嬉しい結果が分かった反面、褒めることが浸透していない、評価基準が見えず達成感を感じられないという課題も判明。調査結果を全従業員に共有し、佐藤社長が率先して幸せに楽しく働ける会社を目指したいと話した結果、続々と改善提案の声が上がった。改善の取組の一つとして、まずは褒めることを企業風土として根付かせるため、サンクスカードの社内掲示を開始。名刺サイズのカードに日頃の感謝を込めたメッセージを書き込み、贈り合う文化が生まれた。また、これまで開示していなかった人事評価基準の50項目を従業員に開示し、従業員本人と上長による採点を実施、実務以外の評価ポイントも明確化した。こうした評価制度の刷新により、正社員ではない従業員も会社のことを考えてくれていることが分かり、初の社員登用制度を実施し、待遇改善にもつなげた。

▶調査を継続し、職場の満足度・業務の質向上へ

意識調査を始めて間もないが、働きやすい環境づくりに向けて自発的に従業員が動く、繋忙期にはギスギスしていた雰囲気が和らぐなど、体感的な効果が出始めている。近隣の同業他社と連携して協力体制を構築し、休日出勤を4割減らせた部署も生まれた。半導体関連、感染症対策関連の商品を扱うこともあり、同社の2021年度の売上高は前年比3割増となった。一連の取組の効果が現れ、1年後に実施した2回目のサーベイの結果は54.4点と0.6ポイント向上。「1年間取り組んできたからこそ、僅かながら昨年より前進した。今後もサーベイを継続し、働きやすい職場を目指し、業務の質を向上させ、会社として成長したい。」と佐藤社長は語る。

3.組織の柔軟性と外部人材の活用

ここまで、成長している企業の多くは、人的資本への投資などを通じて、従業員の能力や仕事に対する意欲を高めていることを確認した。これらの取組に加えて、組織体制のあり方についても、硬直化させることなく、柔軟性を持たせることで、環境変化に対応していくことがVUCA時代22における一つの対策であると考えられる。そこで本項では、中小企業における組織体制の見直しや人事異動の実施状況について確認する。また、経営資源の乏しい中小企業においては、社内人材のみで組織の柔軟性を高めることには限界がある。そうした企業にとっては、近年身近な存在になりつつある、フリーランス人材や副業人材などの外部人材の活用も有益であると考えられる。そこで本項では、中小企業における外部人材の活用状況についても確認する。

22 Volatility(変動性・不安定さ)、Uncertainty(不確実性・不確定さ)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性・不明確さ)の略語である。

〔1〕組織の柔軟性を高める取組

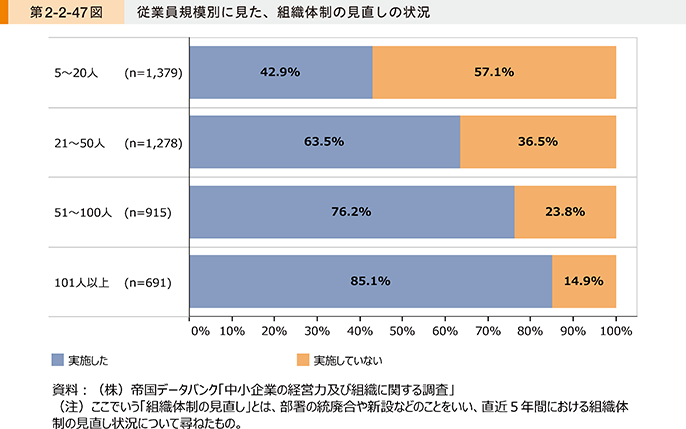

第2-2-47図は、従業員規模別に、直近5年間での組織体制の見直しの状況について見たものである。従業員規模が101人以上の企業では、8割超が実施しているのに対し、5~20人の企業では、4割程度となっており、規模の大きい企業ほど実施していることが分かる。

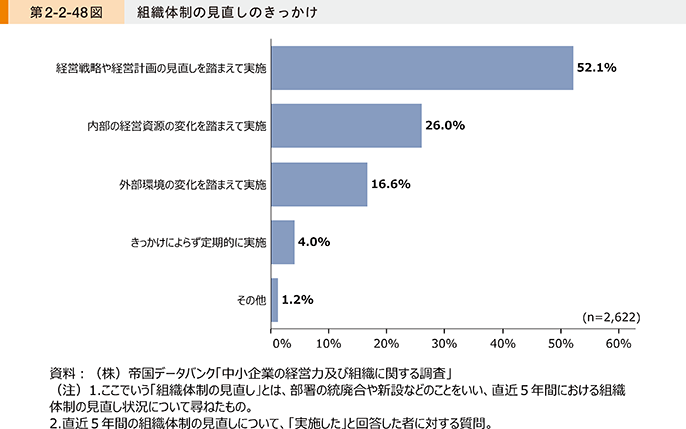

第2-2-48図は、組織体制の見直しのきっかけについて見たものである。これを見ると、半数以上の企業で、経営戦略や経営計画の見直しを踏まえて、組織体制の見直しを実施していることが分かる。多くの企業では、経営戦略や経営計画を見直した際に、それらを実現するためにふさわしい組織体制になっているかについても合わせて見直している様子が見て取れる。

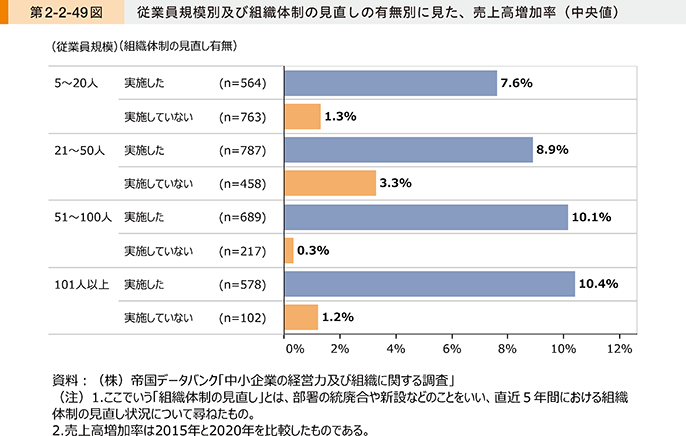

第2-2-49図は、従業員規模別及び組織体制の見直し状況別に、売上高増加率について見たものである。これを見ると、いずれの規模においても、組織体制の見直しを実施している企業の方が、売上高増加率が高いことが分かる。企業の成長に当たっては、自社の方針の見直しや環境変化に対応して、柔軟に組織体制の見直しを図っていくことが重要といえよう。

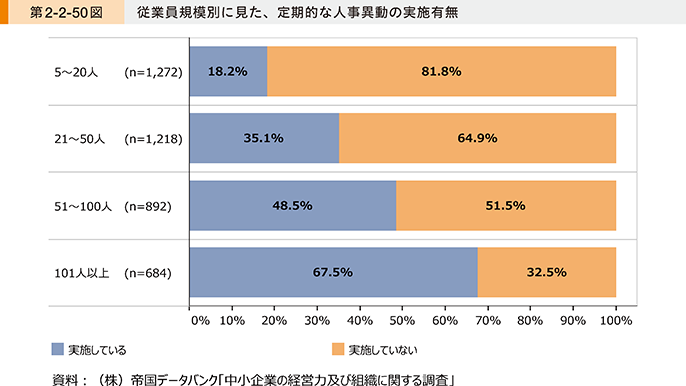

第2-2-50図は、従業員規模別に、定期的な人事異動の実施有無について見たものである。従業員規模101人以上の企業では、7割程度の企業で定期的な人事異動がある一方、5~20人の企業では2割未満となっており、企業規模による差異が大きいことが分かる。

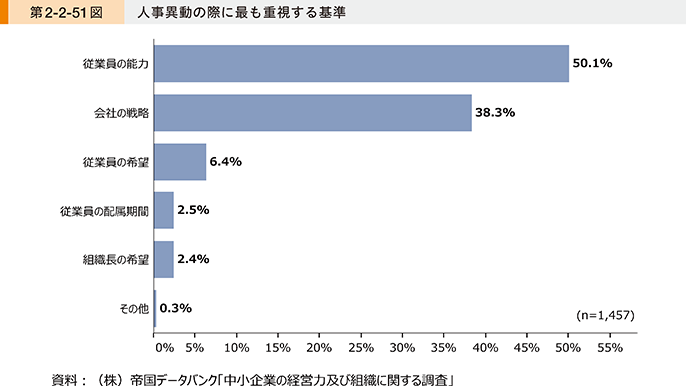

第2-2-51図は、従業員規模別に人事異動の際に最も重視する基準について見たものである。半数以上の企業で「従業員の能力」を最も重視していることが分かる。こうしたことからも、企業が能力開発の機会を積極的に提供し、意識的に従業員の能力を高めることの重要性が示唆される。

事例2-2-8は、20代社員を新支社長に抜てきするなど、大胆な組織体制の刷新を行い、外部環境の変化に対応する企業の事例である。

事例2-2-8:株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

20代社員を新支社長に抜てきするなど、大胆な組織体制の刷新を行い、外部環境の変化に対応する中小企業

所在地 京都府京都市

従業員数 118名

資本金 3,000万円

事業内容 専門サービス業

▶20年ごとに事業を変化させ、成長

京都府京都市の株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所は、官公庁に対する政策提案のコンサルティング、出版・広報業務など幅広く事業展開する。現在は仙台、東京、福岡など全国各地に支社を有している。時代の変化に対応することが企業存続の条件と考え、同社では、創業時、印刷業であったものの20年ごとに企画業務、コンサルティング業務と意識的に新事業を創出してきた。創業60年になる2024年からは「第四次創業」と捉え、次の20年の主力事業となる新たな事業、組織づくりに着手した。

▶次代を担う人材育成と新事業創出を狙いとした組織改革に着手

改革のポイントは、20年、30年先を見据えた次代の人材育成と新規事業の創出。同社の藤原壮督社長は新たなことに取り組むプレッシャーや失敗を通じて、人材が成長し、また企業として若手のアイデアや行動力で成長してきた経験があるからこそ、若い年代の役職者を増やすこととした。8人の支社長の選考に当たっては、原則40歳までの人材を中心に、藤原社長が当時の各支社長と相談を重ね、広い視野で物事を進められることなどの条件を満たした者を選出。この中には、最年少となる26歳の女性支社長も誕生した。一方で、支社長を退いた前任者には経験値が豊富なことから、本部機能を充実させる役割を担ってもらい、「第四次創業」という次のステージに向けた種まきを全方位で進めている。

▶若手の推進力を活用し、10年後の新規事業比率を40%に引上げへ

組織体制の刷新から間もないが、着任メンバーは売上目標や経費などに目配りが利くようになるなど、既に経営上の効果が出始めている。従前はやり取りが少なかった支社長間でも自主的にzoomや電話、面談などを通じた情報共有が進んでいる。その副産物として、新たな支社長を周囲の従業員が手助けする企業風土も生まれ、支社内での組織力向上を感じている。同社は新たな経営の柱の候補としてDXの推進、産業振興、地方創生、スポーツマネジメント、健康分野などを掲げているが、新体制後の初めての取組として、関西サッカーリーグ1部で活動している京都地元のサッカーチーム“おこしやす京都AC”とパートナーシップを締結。スポーツを使った町おこしを模索中である。また、新規事業として、健康分野にも注力しており、特定保健指導、メタボ健診などを官公庁から受託する延長で京都大学発ベンチャーと健康食品の共同研究を進める。「既存事業も伸ばしていきつつ、10年後には全社売上高の60%を既存事業、40%を新規事業に引き上げたい。」と藤原社長は長期的な展望について語る。

〔2〕外部人材の活用

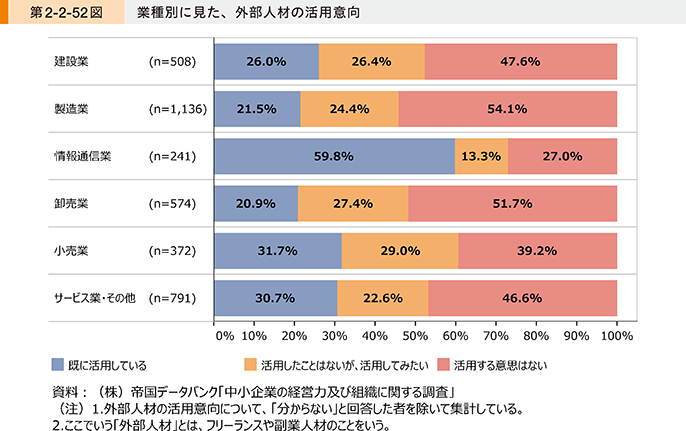

第2-2-52図は、業種別に、外部人材の活用意向について見たものである。情報通信業では外部人材を「既に活用している」企業の割合が高く、6割程度となっているが、そのほかの業種では2割から3割程度となっている。

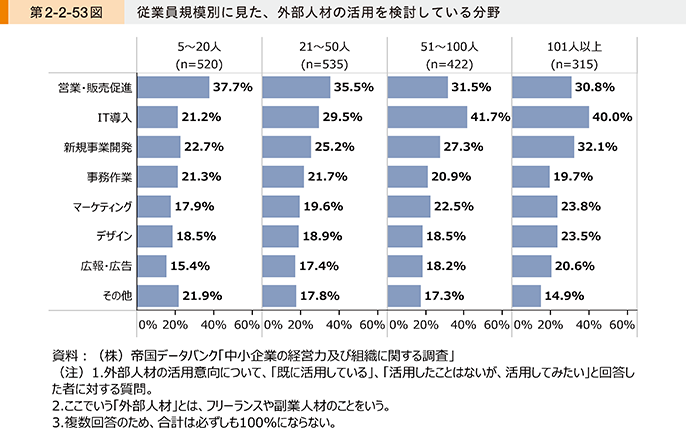

第2-2-53図は、従業員規模別に、外部人材を活用したい分野について見たものである。これを見ると、規模に関わらず、幅広い分野で外部人材の活用を望む様子が見て取れる。規模による差異について見ると、規模が小さい企業では「営業・販売促進」の割合が相対的に高く、規模の大きい企業では「IT導入」や「新規事業開発」の割合が相対的に高い。

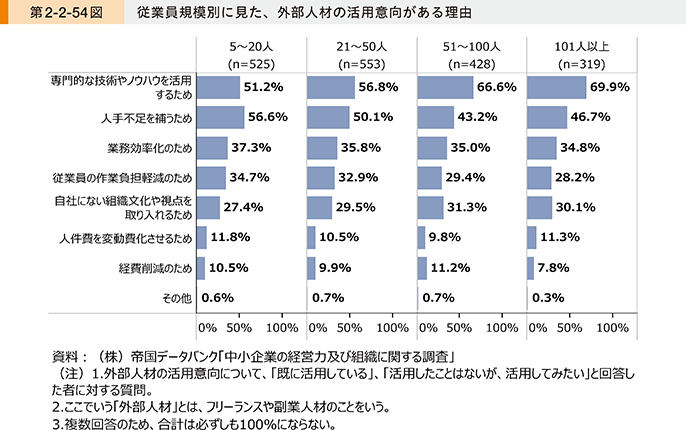

第2-2-54図は、従業員規模別に、外部人材の活用意向がある理由について見たものである。規模に関わらず、「専門的な技術やノウハウを活用するため」や「人手不足を補うため」が上位となっている。従業員規模が5~20人の企業では、「人手不足を補うため」の割合が特に高く、社内の人的資源の不足への対応として、外部人材の活用を検討している企業が多いことが分かる。また、規模の大きい企業では、「専門的な技術やノウハウを活用するため」の割合が高く、社内にはない技術やノウハウの獲得のために外部人材の活用を検討している企業が多いことが分かる。

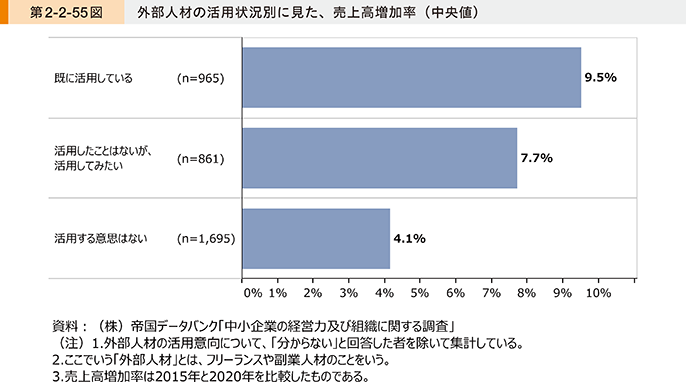

第2-2-55図は、外部人材の活用状況別に、売上高増加率について見たものである。これを見ると、「既に活用している」企業では、特に売上高増加率が高いことが分かる。外部人材を活用することで、社内にはない専門的な技術やノウハウを獲得したり、人手不足による機会損失を防いだりすることで、企業の競争力が高まっている可能性が示唆される。

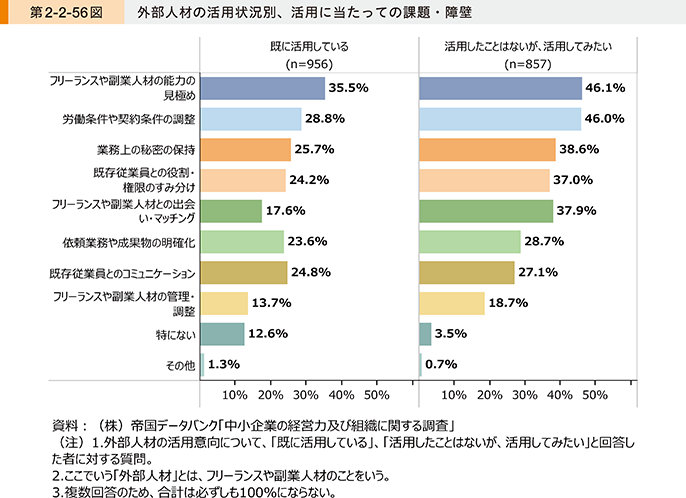

第2-2-56図は、外部人材の活用状況別に、活用に当たっての課題・障壁について見たものである。活用有無に関わらず、「フリーランスや副業人材の能力の見極め」が課題・障壁であるとする割合が最も高い。また、活用有無による差異について見ると、「活用したことはないが、活用してみたい」企業では、「フリーランスや副業人材との出会い・マッチング」や「労働条件や契約条件の調整」を、課題・障壁として挙げる割合が、20ポイント程度高いことが分かる。中小企業における外部人材の活用に当たっては、マッチング機会の充実や個別の条件の調整といった専門的な助言などの更なる支援が求められる。

事例2-2-9及び事例2-2-10は、新規事業展開のために副業人材の知見を活用したり、業務改善のためにフリーランス人材を活用している企業の事例である。これらの事例のように、自社の経営課題に応じて、専門性を持った人材の知見やノウハウを活用できることも外部人材活用のメリットであり、社内人材のみで克服が難しい経営課題に直面した場合は、外部人材を活用してみることも一つの選択肢であろう。

事例2-2-9:株式会社吉備総合電設

副業人材の専門性を活用してBtoC市場に新規参入を果たした中小企業

所在地 鳥取県鳥取市

従業員数 68名

資本金 3,000万円

事業内容 設備工事業

▶事業転換と会社の認知度向上のためにBtoC市場への新規参入が必要

鳥取県鳥取市の株式会社吉備総合電設は、県内を中心に、企業向けに電気設備や消防防災設備などの工事のほか、消防設備保守点検、消防防災用品の販売事業を営む企業である。案件当たりの単価が高い工事部門が売上げの約7割を占めているが、受注が安定しないリスクが伴う。一方、約3割を占める保守点検部門及び販売部門は、工事部門のような大型受注は見込めないものの、手堅く安定した収益で経営を支えている。同社の山下誉議社長は、安定経営を図る観点から保守点検部門及び販売部門の売上比率を高めるため、BtoC市場への新規参入が必要と考えていた。また、常に人材採用に苦労し、採用後の定着率の低さに悩まされてきたところ、原因の一つとして分析していた同社の知名度の低さも重要課題と捉えていた。こうした課題に対し、BtoC市場のECサイトを通じて一般消費者向けに販路を開拓しながら、会社をPRできればと考えた。しかし、社内にECサイト立ち上げのノウハウがなく、経営企画やマーケティングができる人材もいないため、手をこまねいていた。

▶都市部に住む副業人材とのマッチングサービスを活用し外部ノウハウを吸収

取引先の金融機関に相談すると、鳥取県が主宰する「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の活用を勧められた。この拠点では、“週一副社長”と称して、経営・事業マネジメントや企画開発などに長けた都市部の副業人材と県内企業とをマッチングするサービスを提供していた。2020年秋にこの仕組みを利用し、防災グッズを販売するECサイト立ち上げ人材の募集をかけた。副業人材からの関心も高く、募集開始から2日で大手企業や海外企業に勤める約10名の方々から連絡があった。このうち5名の方々とオンライン面談を行い、経歴だけでなく人柄や話しやすさを重視し、最終的にはIT関連企業の会社員で流通業界でも経験がある候補者に絞った。コストをかけずに日々の業務の隙間時間を利用してできることから始めたいという同社の身の丈に合った具体的な提案が候補者からあったことが決め手となった。副業人材との契約は、業務委託料月額3万円、1か月ごとの契約更新で合意。同年11月から業務を開始した。

▶スピーディにECサイト開設を実現しPR面にも手応え

当初は週末にオンラインの打合せを行い、平日は朝と夕方を中心としたLINEでのやり取りを通じて業務を進めた。約2か月間でECサイトが完成し、2021年1月にサイトをオープンした。ECサイトとしての本格稼働は、商品を拡充させてからとなるが、PRの面においてはすぐに効果が現れた。ECサイトを立ち上げたことで、地元の工業新聞や人材系情報誌、町情報誌などから取材を受けるなど、同社への問合せが増加した。知名度アップの効果は測定できていないものの、今後の人材獲得と定着率向上に期待が高まっている。「副業人材の専門性を活用することでスピーディにECサイトを立ち上げ、BtoC市場開拓の契機を得ることができた。副業人材募集から採用、協業を通じて、外部の観点や知見を獲得できたことも意義深い。」と山下社長は話す。

事例2-2-10:株式会社オキス

業容拡大に合わせて適材適所で副業人材を活用し、社内体制を強化している中小企業

所在地 鹿児島県鹿屋市

従業員数 55名

資本金 1,000万円

事業内容 食料品製造業

▶急成長により採用を増やす中、中間管理職の採用・育成が追い付かず

鹿児島県鹿屋市の株式会社オキスは、自社生産及び連携農家等が生産した生姜や人参などの野菜を、乾燥・パウダー状に加工し、販売・流通まで手掛ける企業である。2006年の創業後、3名程度の従業員で切り盛りしていたが、2015年頃より需要の拡大に合わせる形で採用を増やし、現在では55名まで急拡大したため、中間管理職の採用・育成が追い付かず、業務が岡本孝志社長に集中していた。2018年にUターン入社した同社取締役の岡本雄喜氏は何とか状況を打開できないか模索し、地方企業と都市部の副業人材をつなぐビジネスマッチングサービスに出会った。

▶適材適所でこれまで25名程度の副業人材を活用

営業戦略策定に関する募集をかけ、世界的IT企業でマーケティング業務に携わる副業人材を採用。これまでExcelで営業数字を管理していたが、副業人材は、過去5年分の売上データから商品別、地域別の売上構成比、顧客ごとの売上げの推移などあらゆる角度から同社の営業数字を見える化。今後どのように営業すべきか提案してもらい、売上高は1.2倍に増加した。シンガポールでEC事業を検討していた際は、海外ビジネスに強い別の副業人材に相談。3か月のリサーチ後にやめる結論を出したが、社内にはなかった視点で検討することができた。同社では、中間管理職の仕事は事業づくりと組織づくり、大きく分けて2種類あると考えており、組織づくりは社内に常駐していないと難しいが、事業づくりは会社から離れた場所でも取り組めることが分かった。

同社では、採用した副業人材による波及効果を最大限に引き出すため、秘密保持契約を結んだ上で等身大の自社をさらけ出している。岡本取締役は、何のために採用したのかを常に意識しながら副業人材のマネジメントに当たり、最初の面談時に目標設定を欠かさないようにしている。副業人材とのコミュニケーションはオンラインチャットを中心に進め、3週間に1度オンラインミーティングを実施するとともに、約3か月に1度同社本社にて対面で打合せをする。これまでに「海外ビジネスの開拓」、「自社メディアの構築」、「中期経営計画の策定」、「人事評価制度の改善」など4年弱で25名の副業人材を迎え入れた。同社では、副業人材がPDCAサイクルの戦略立案や検証に当たる部分を担当し、副業人材と共に練った計画を社内人材が実行し、サイクルを回す形で業務を棲み分けている。

▶継続的な経営陣の相談相手に

当初、社長業務の負荷軽減を目的に副業人材を活用し始めたが、プロジェクトが完了した後も副業人材と連絡を取り続け、課題に直面すると相談し、再度業務の依頼や、同社の実状に即した人材の紹介を行ってもらう好循環も生まれるなど、様々なメリットがあった。新たな視座を得ることで、従業員も刺激を受け、モチベーションも向上したという。直近2年間で自社工場は二つ増え、売上高は前年度に引き続き、今期、来期も前期比1.5倍の見通しである。「副業人材と共に働くことで社内の視野が広がり、自社に対する理解も深まる。ただし万能薬ではないため、受入体制を整え、新しい仲間をいかす仕組みが重要。」と岡本取締役は語る。