第1章では、感染症下の厳しい環境において、中小企業が足元の事業継続とその後の成長につなげていく方法の一つとして、事業再構築が重要であることを確認した。第2章では、「アフターコロナ」を見据えて、中長期で成長を目指す中小企業が自らの潜在的な成長可能性を引き出す上で重要な取組について考察する。

1990年代以降の日本経済の現状として、潜在成長率は米国などの先進国と比べても低水準で推移し、国際競争力も継続的に低下するなどの状況が続いている1。現在は国際的に活躍している国内の大企業もその黎明期には中小企業として、技術やビジネスモデルのイノベーションを創出し、日本経済を牽引していた。地域の生活・コミュニティを支えるといった役割など多様な役割を担う中小企業の存在2を踏まえれば、必ずしも全ての中小企業に高い成長性を求めることはできないものの、中小企業が有する経営判断のスピードやニッチな市場への参入といった特性から、より多くの中小企業に事業規模を拡大し、成長を目指してもらうことが日本経済にとって重要であり、こうした企業の成長を政策的に支援していくことも求められる。

1 経済産業省(2021)『産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会(第1回)事務局資料』

2 2020年版中小企業白書第1部第4章第2節

中小企業が付加価値を向上しながら成長するための方法としては、労働力の確保や有形資産投資の増加なども考えられるが、ブランドや人材の質といった「無形資産」への投資も付加価値向上を促す方法とされる。

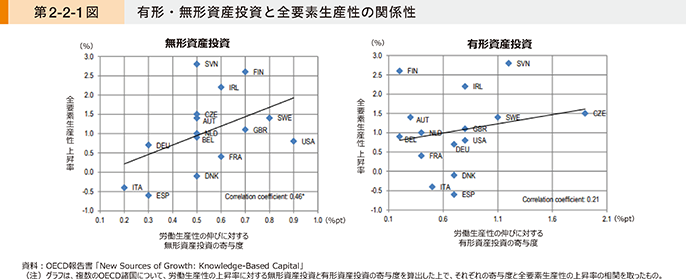

特に無形資産投資は、4S(Scalability, Sunk, Spillover, Synergy)と称した、イノベーションをよりもたらすとされる経済的特性から近年注目を集めている3。また、過去のOECD報告書でも無形資産投資の増加が有形資産投資と比べて生産性をより向上させるといった分析が示されているように、無形資産投資が成長に与える可能性が指摘されていることも踏まえ、第1節以降ではブランドの構築・維持や人的資本への投資などについて取り上げ、その重要性を確認する(第2-2-1図)。

3 ジョナサン・ハスケル、スティアン・ウェストレイク(2020)は、「無形投資が生み出す無形の知識ベースの資産は、有形資産と比べて異なる性質を持つ。それはスケーラブルで、サンクコスト(埋没費用)を持つ。そしてその便益はスピルオーバーし、他の無形資産とシナジーを示しがちだ。」と述べている。

第1節 ブランドの構築・維持に向けた取組

本節では、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」4の調査結果を基に、中小企業におけるブランドの構築に向けた取組の実施状況及びその内容や効果を確認する。また、デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営であるデザイン経営について、取組状況や効果などについて確認していく。

4 詳細は第2部第1章第3節第1項を参照。

1.ブランドの構築・維持のための取組

ここではブランドの定義を「顧客に認識される、企業や商品・サービスなどのイメージの総体」5とし、自社のブランドの構築・維持のための取組状況について確認していく。

5 特許庁(2003)

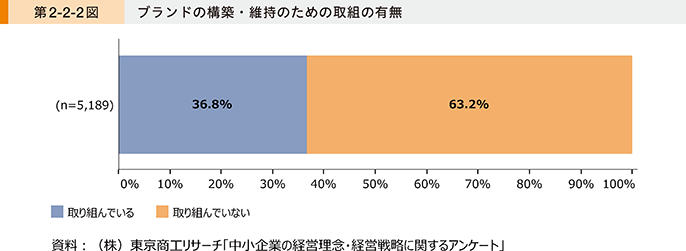

第2-2-2図は、ブランドの構築・維持のための取組について実施有無を示したものである。これを見ると、取組を実施している企業は3分の1程度となっている。

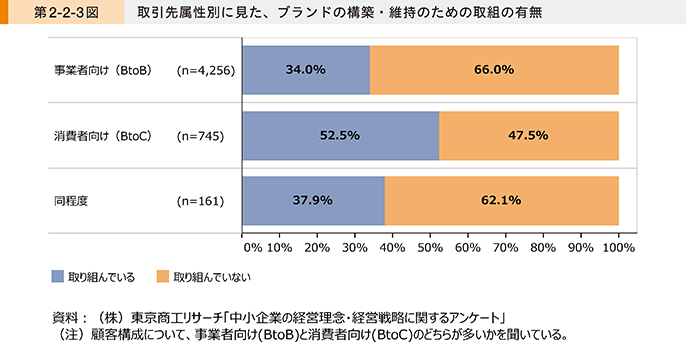

さらに、取引先属性別に示したものが第2-2-3図である。これを見ると、消費者向け(BtoC)の販売が多い企業の方がブランドの構築・維持のための取組を実施している割合が高い一方で、事業者向け(BtoB)の販売が多い企業においても、取組を実施している企業が一定数存在することが分かる。

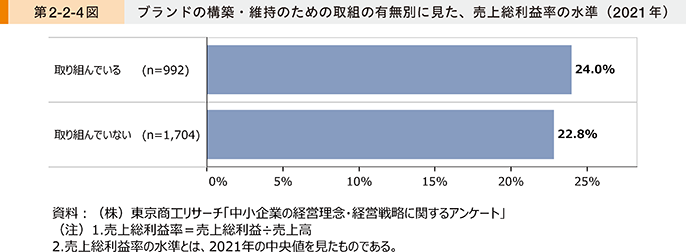

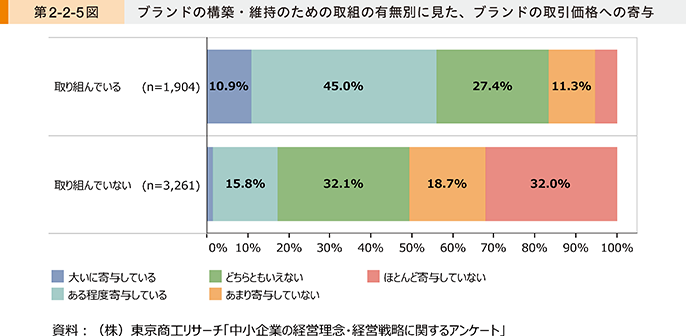

続いて、第2-2-4図はブランドの構築・維持のための取組の実施有無別に、売上総利益率の水準を比較したものである。これを見ると、取組を行っている企業の方が、取組を行っていない企業と比較して売上総利益率の水準がやや高いことが分かる6。また、第2-2-5図はブランドの構築・維持のための取組の有無別に取引価格への寄与を見たものである。これを見ると、取組を行っている企業の方が、取組を行っていない企業と比較して、ブランドが取引価格の維持・引上げに寄与している企業の割合が高くなっていることが分かる。売上総利益率を引き上げる要因としては、コストの削減などもあるため、今回の調査からは一概にはいえないものの、ブランドの構築・維持に取り組むことにより、差別化が図られ、取引価格の維持・引上げが可能となり、売上総利益率の向上など企業業績へのプラスの影響が生まれている可能性が考えられる。

6 なお、ここではブランドの構築・維持のための取組の有無以外の要因による差異についてはコントロールしていない点に留意が必要である。

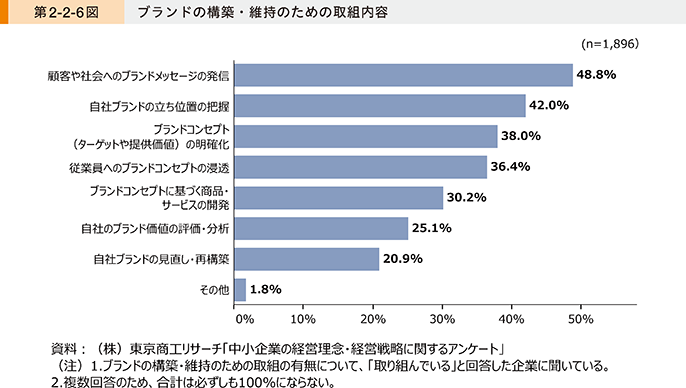

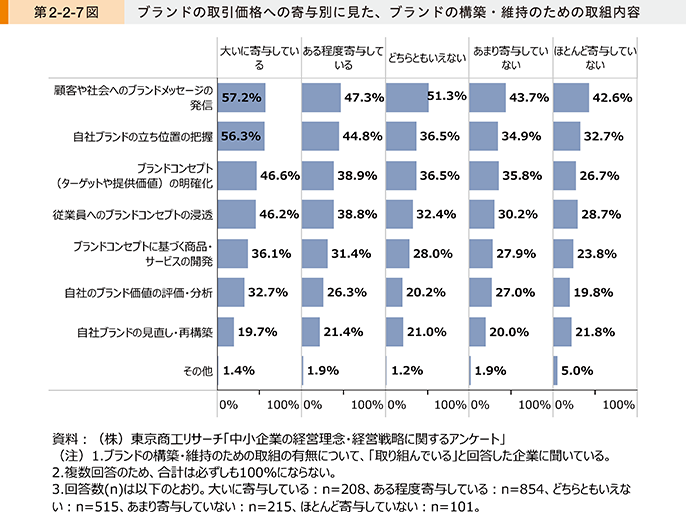

第2-2-6図は、ブランドの構築・維持のための取組内容を示したものである7。これを見ると、「顧客や社会へのブランドメッセージの発信」の回答割合が最も高く、次いで「自社ブランドの立ち位置の把握」、「ブランドコンセプトの明確化」の回答割合が高くなっていることが分かる。次に、ブランドの取引価格への寄与状況別に見たものが第2-2-7図である。これを見ると、取引価格に寄与していると回答した企業において、「顧客や社会へのブランドメッセージの発信」などのブランドの構築・維持に係る取組の回答割合が高いことが分かる。また、取引価格に「大いに寄与している」企業と「ほとんど寄与していない」企業を比較すると、「自社ブランドの立ち位置の把握」や「ブランドコンセプトの明確化」において、回答割合に大きな違いがあることから、こうした取組の重要性がうかがえる。

7 取組を実施している企業のさらに具体的な取組内容としては、HPやSNSを通じた情報発信、TV番組などのメディアへの露出、広告の出稿などが自由回答で多く挙げられていた。

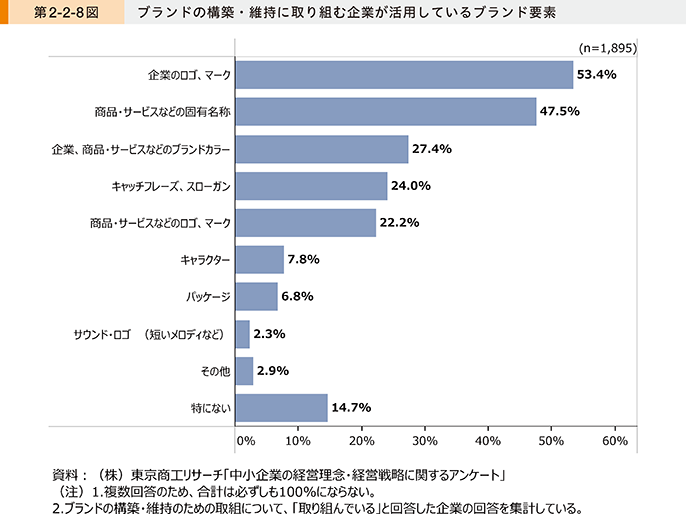

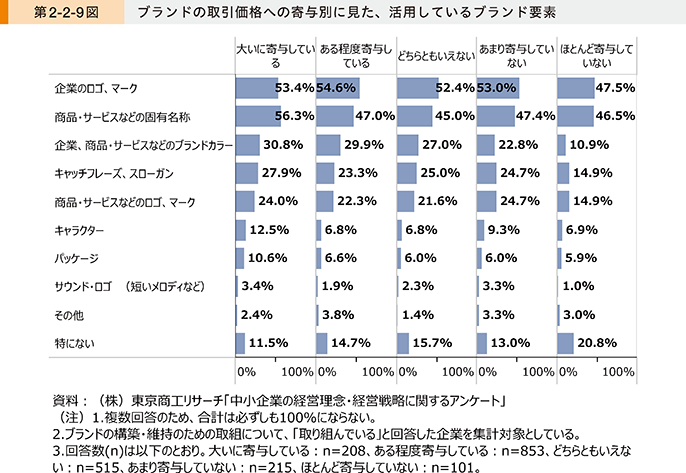

続いて、第2-2-8図はブランドの構築・維持に取り組む企業が活用しているブランドの要素を示したものである。これを見ると、「企業のロゴ、マーク」、「商品・サービスの固有名称」と回答した企業の割合が高くなっていることが分かる。また、ブランドの取引価格への寄与状況別に見たものが、第2-2-9図である。取引価格に「大いに寄与している」企業と「ほとんど寄与していない」企業を比較すると、「企業、商品・サービスなどのブランドカラー」や「キャッチフレーズ、スローガン」において、回答割合に違いがあることが分かる。

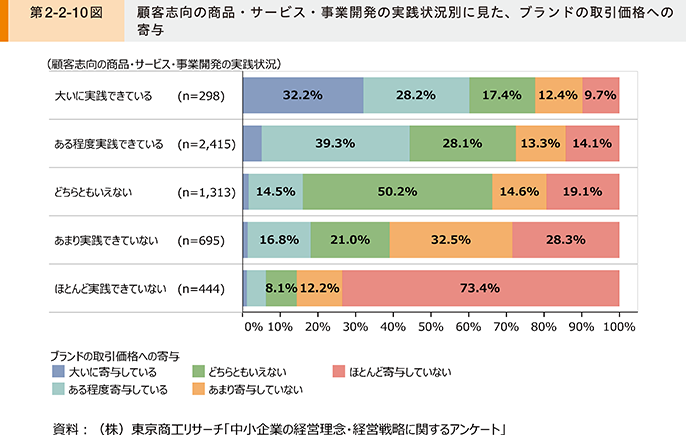

新たな商品やサービスを開発する際には、顧客の声に耳を傾けることが重要である8。第2-2-10図は、顧客志向の商品・サービス・事業開発の実践状況別に、ブランドの取引価格への寄与を示したものである。これを見ると、顧客志向の商品・サービス・事業開発を実践できている企業において、ブランドの取引価格への寄与が高い傾向にあることが分かる。顧客のニーズにあった商品・サービス・事業を開発することで、顧客からのブランドの評価が高くなり、取引価格の維持・引上げにつながっている可能性が考えられる。

8 2020年版中小企業白書第2部第1章第4節(第2-1-51図)では、企業が新製品・サービスの開発の際にきっかけとなる発想として顧客ニーズ起点が最も多くなっている。

ここまで見てきたように、ブランドの構築・維持に取り組んでいる企業では、自社のブランドが取引価格の維持・引上げにつながっていることを確認した。また、取引価格の維持・引上げに寄与していると回答した企業においては、対外的なブランドの発信に加え、自社のブランドの立ち位置の把握やブランドコンセプトの明確化を実施している割合が高く、こうした取組が重要であることが示唆される。

事例2-2-1は、海外展開を実施するも伸び悩んでいた自社ブランドについて、ブランディングデザイナーの支援などを受けて、時代にあったブランドへの見直しを実施し、ブランド力の向上につながった事例である。自社のブランド力を高めるには、自社のブランドコンセプトの明確化に取り組み、社内外に対してブランドを浸透・発信し企業文化の醸成を行うことが有効といえるのではないだろうか。

コラム2-2-1では、標準化について紹介している。自社の持つ技術の優位性を対外的にアピールしていく際に、JISなどによる標準化を行うことで客観的な数字によりその優位性を示すことができれば顧客に訴求しやすくなる。またコラム2-2-2ではブランド戦略を検討する際に重要となる、商標権について紹介している。商標権は、自社の模倣品対策の観点でも重要であると同時に、自社が新たに商品開発を行う上では他社の商標を侵害していないかという観点でも注意を払う必要がある。

事例2-2-1:近畿編針株式会社

ブランドコンセプトから見直し、新ブランドを立ち上げたことで、海外向けの売上げを伸ばし成長につなげている中小企業

所在地 奈良県生駒市

従業員数 34名

資本金 1,000万円

事業内容 その他の製造業

▶自社ブランドの海外販売が伸び悩み、ブランドイメージの刷新が課題に

奈良県生駒市の近畿編針株式会社は、1916年創業の老舗編針メーカーである。売上げの6~7割を占める竹編針を中心に編み物用具や手芸用品を展開し、世界18か国に輸出も行っている。1983年にOEM(自社の製品を他社のブランドで販売すること)などの形態で輸出事業を開始したが、海外で同社の製品がどのような評価を得ているか知らなかった。2005年に就任した尾山恭子社長は、2000年頃から海外の見本市イベントに出向き、製品が高評価を得ているのを確認した。2001年の同時多発テロを契機に、欧米諸国で編み物関連の需要が急激に高まり、同社の海外向け売上げも伸びていた中、海外卸売業者のオファーを受け、2006年頃より自社ブランド製品の輸出を開始。国内向けの伝統ブランド「K・A」の製品をそのまま輸出した。当初は売上げも堅調に推移したものの、2010年代に入ると海外での売上げは伸び悩んだ。時代遅れなデザインはおしゃれのイメージからほど遠く、尾山社長自身、現状のブランド、デザインのままでは海外ユーザーには十分に訴求できないと感じていた。

▶新ブランドの立ち上げでイメージを刷新

同社では、創業100周年に向けたブランドイメージ刷新のため、まず社名変更を検討したが、認知度の高い社名は残すべきというのが国内外の取引先の反応だった。そこで、新たなプロダクトブランドの創設に計画を変更。よろず支援拠点から紹介された株式会社SASIと共にブランドコンセプトの検討を始めた。愛着を持ってブランドを育てていく環境を醸成するため、検討は社員全員で行った。「SDGsや自然と調和したライフスタイルに情報と意識を持つ消費者」をターゲットとし、「編み物をする空間や時間を豊かにすること」をコンセプトとした。ブランド名は「編み物の世界を追求する」という意味を込めた「Seeknit」に決まった。ブランドロゴ、製品パッケージ、カタログなどを統一的にデザインしてブランドイメージを刷新し、WEBサイトにはEC機能やオンライン展示会の機能も備えた。また、日本、EU、アメリカ、中国、韓国において社名とブランドのロゴを商標登録した。こうして2015年11月に、約1年に及ぶ取組により新ブランドを立ち上げ、100周年記念事業が完了。

▶積極的な事業展開で業績も急上昇

同社は2018年に「奈良県海外展開リーディングカンパニー表彰」を受賞。これは商品特性に合致したブランド再構築を行い、海外の販路開拓につなげたことが評価されたものだ。同年にはドイツとフランスの見本市に出展し、工芸品のように美しく展示して注目された。ハンドメイド関連商品に特化したアメリカのECモール「Etsy」にも出店し、越境ECという新たな海外直売ルートを開拓した。商品に適したモールを選択したことで大手ECサイト出店時より売れ行きは好調だ。ブランド再構築の効果は大きく、新ブランド立ち上げ前と比べて売上げは約1.5倍になった。「物は同じでも見せ方を変えれば自信と勇気を持って海外で展開できる。ブランド構築は、人任せにせず、主体性を持って取り組むのが大事。ただし理想論ではなく身の丈に合ったプランをまとめるには、専門的なノウハウを持つパートナーにプロデュースしてもらうのも重要。」と尾山社長は語る。

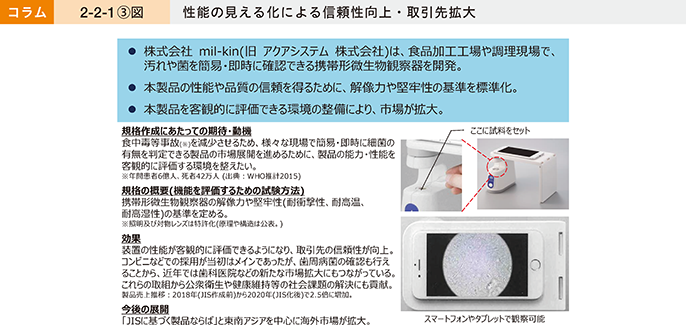

コラム2-2-1:標準化が支える中堅・中小企業等の市場展開

標準化とは

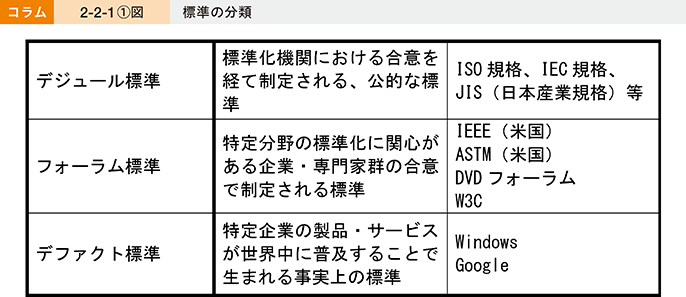

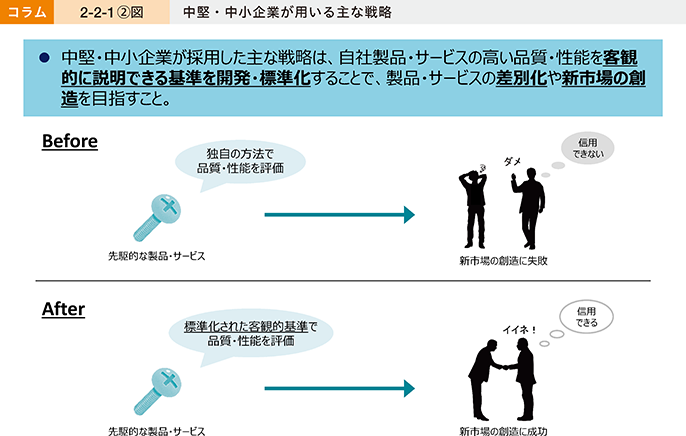

「標準化」とは、事業者やその利害関係者など、一定のメンバーの合意を得て規格(技術仕様書)を制定し、当該規格を普及させる行為のことを指す。標準は、「デジュール標準」、「フォーラム標準」、「デファクト標準」の3種類に分類され、そのいずれについても、消費者の利便性を支え、また新市場を創出する効果を持つ。近年、標準化の対象分野は、製品(モノ)の仕様にとどまらず、「サービス・マネジメント」、「社会システム」、「SDGs・環境」など、様々な分野へ大きく拡大し、企業のビジネス活動における標準化戦略の重要性がますます高まっている。

中堅・中小企業経営の壁

中堅・中小企業等の中には、大企業に比して、事業規模、人的リソース量、資金力などが低いことから、以下のような課題を抱えている企業がある。したがって、優れた製品やサービスを開発しても、その販路開拓や売上拡大を進めることができない場合がある。

〔1〕製品の良さをうまく伝えることができていない。

新しい製品の場合、従来品と単純に比較することができず、製品の良さを客観的に伝えることが難しい。

〔2〕企業・製品への信頼度が不足している。

業界や用途によっては、安全性や品質が厳しくチェックされるため、信頼性を客観的に伝える必要がある。

〔3〕新たな製品であるため、市場が未整備である

新しい市場では、様々な品質の製品がそろうため、市場全体への信頼性が低い。

標準の活用による経営戦略の可能性

こうした〔1〕~〔3〕のような、中堅・中小企業等におけるビジネス上の課題は、大企業であれば、例えば、大量の製品を市場投入することによって解消され得ることがある。しかし、中堅・中小企業等にとってそうした経営手法は、コストとリターンが折り合わない場合もあり、選択し難いケースが多いと考えられる。

そこで、例えば日本産業規格(JIS)など、デジュール標準の獲得を経営戦略において採用することで、自社技術の優位性や、製品の信頼度の高さ、あるいは創出しようとする市場の特定が可能になる。

戦略的な標準化活動を通じて、製品の販路開拓や売上拡大における課題の解決につなげていくために、中堅・中小企業等の標準化活動を支援する経済産業省の仕組みである、「新市場創造型標準化制度」、「標準化活用支援パートナーシップ制度」の二つについて紹介する。

新市場創造型標準化制度

JISや国際標準(ISOやIECなど)の策定は、業界単位の合意を通じて行われることが一般的であった。しかし、こうした業界単位での取組は、全国に広がる中堅・中小企業等にとって、必ずしも参画が容易ではない9側面もあった。したがって、比較的に小規模な企業であっても、規格策定のための新規の委員会等の立ち上げを可能とするよう、後押しする「新市場創造型標準化制度」を設けている。業界単位の提案を経由せずに個社で提案が可能となり、その際には「(一財)日本規格協会(JSA)」の専門家がサポートを行うこととなる。

9 例えば、ある特定の分野だけでは閉じない、領域横断的な融合技術やサービスなどの場合や、また、1社だけが保有する先端技術などの場合には、業界単位の合意に適さない側面がある。

この制度を創設した2014年以降、これまでこの制度に採択された案件は52件であり、そのほとんどが、中堅・中小企業提案によるものである。

この制度を活用した事例としては、食品加工工場や調理現場で、汚れや菌の有無を簡易かつ即時に確認できる携帯形微生物観察器が挙げられる。この観察器の解像力や堅牢性(耐衝撃性、耐高温、耐高湿性)に関する評価方法を標準化(JIS化)した。この取組によって、製品を客観的に評価できる環境が整い、市場の拡大につながった。

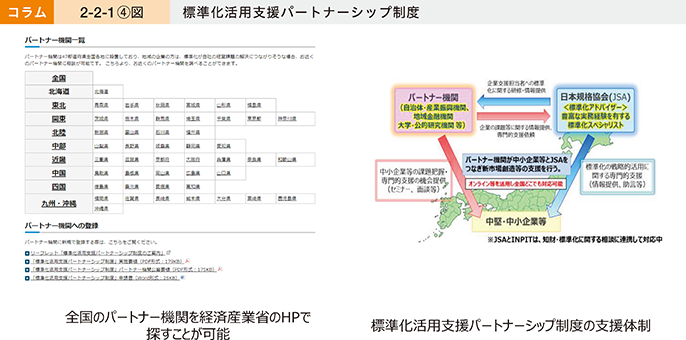

標準化活用支援パートナーシップ制度

一方で、そもそも、自社の技術が標準化になじむのかが判断できないといった場合も少なくない。

例えばJSAは、標準化活用の相談にも応じるなどの幅広い支援を実施しているが、各地域の中堅・中小企業等が標準化に馴染みがない場合などには、直接相談を持ち込むこと自体に、ちゅうちょを感じるケースもある。

そこで、各地域に根差して活動を展開している、自治体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関等に、標準化について身近に相談できるよう、「標準化活用支援パートナーシップ制度」を設けている。標準化に関する相談がある場合、地域の中堅・中小企業等は、パートナー機関として登録しているこれらの団体に、広く相談することができる。より具体的な相談になれば、パートナー機関を通じてJSAからの支援を受けることも可能である。2014年以降、パートナー機関を通じて標準化を達成した案件は、18件にのぼる。

おわりに

今後も、地域における標準化活動のパートナーシップの拡大を図りつつ、新市場創造型標準化制度もより使いやすく見直しを行うことで、地域で活躍する中堅・中小企業等の、新しく優れた技術等に関する標準化の支援を行っていく。

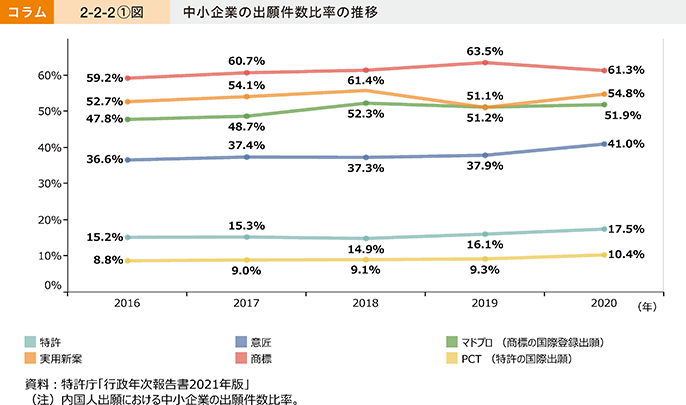

コラム2-2-2:中小企業における商標権の活用

本コラムでは、中小企業における商標権の活用状況と、今後の留意点などについて紹介する。

中小企業における知的財産権の出願動向を確認すると、商標登録出願件数における、中小企業が占める割合が60%を超え、特許出願件数に占める割合などと比較して高くなっており、中小企業においては、知的財産権の中でも商標取得に対する意識はある程度高いものと推察される(コラム2-2-2〔1〕図)。

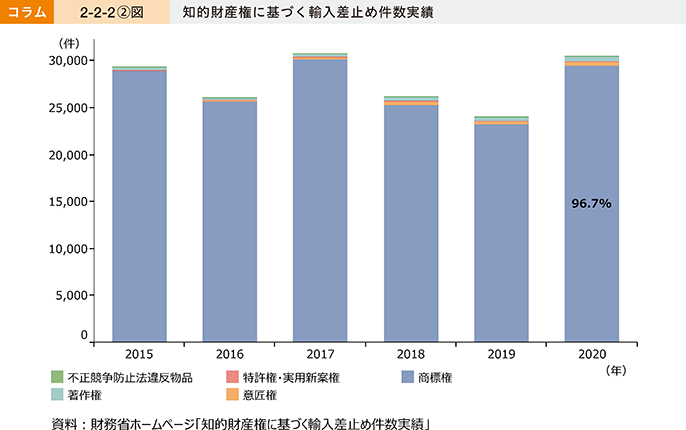

自社のブランドを保護する上では、商標の活用が重要となる。実際に、水際における輸入模倣品の取締りにおいては、商標権に基づくものが全体の90%を超えるなど圧倒的に多くなっている(コラム2-2-2〔2〕図)。

商標権を始めとした知的財産権の活用は、権利取得といった法的な側面だけでなく、権利取得の過程で自社の価値や特徴を、他社と比較して明確にすることにもつながる10。

10 2020年版中小企業白書第2部第1章第5節

感染症流行以降、EC(電子商取引)の市場規模の拡大が続いており、海外を含め既存の商圏外に簡単に出ていくことができるようになった。一方で、ECサイトによっては、出品に当たり商標登録を義務付けるものも存在する11。ECの利用を検討している事業者においては、事前に商標権について理解を深めていくことが必要となる。

11 中国アリババグループのECプラットフォームであるTmall(天猫)では、出店時審査において、取り扱う商品に関連する商標登録証などの提出が求められている。

また、商標権は他社の権利侵害になるリスクもあるという点を認識しておく必要がある。事前に十分に商標調査をしておらず、自社のオリジナル商品として販売に向けて生産や販促などを準備していたものが、既に商標登録されており、それまでに投じた販促費や在庫がそのまま損失となるケースなどが起こる可能性があり、中小企業にとっては経営への大きな痛手となりうる。

ここまで見てきたように、中小企業においても、自社のブランド価値を高める観点に加えて、リスク管理の観点からも商標を始めとした知的財産権への関心を高く持っておくことが重要といえよう。

2.デザイン経営

デザイン経営12とは、デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営である。ここでいうデザインには、ブランド構築に資するデザインとイノベーションに資するデザインの二つがあり、前者は企業が大切にしている価値や意志を表現する営み、後者は顧客の潜在ニーズを基に事業を構想する営みとして捉えられている。デザイン経営のための具体的な取組としては、経営者や経営層がデザイン責任者となり、商品・サービス・事業開発の上流工程や、経営戦略の策定段階からデザインの専門人材を活用することなどが挙げられる。

12 ここでの「デザイン経営」の定義は、経済産業省・特許庁(2018)に基づいている。

大手企業においては、BtoC企業のみならず、BtoB企業においても、デザインを企業の経営戦略の中心に据えている例も見られ13、欧米ではデザインへの投資を行う企業が高いパフォーマンスを上げているとの調査結果も示されている14。

13 経済産業省・特許庁(2018)では、デザインを経営に取り入れる企業として、BtoC企業としてアップル、ダイソンなどを、BtoB企業としてスリーエム、IBMなどを挙げている。

14 British Design Council(2012)では、デザインの投資に対して営業利益はその4倍増加することを示している。またDesign Management Institute(2015)では、デザインを重視する企業の株価はS&P 500全体と比較して、10年間で2.1倍成長していることを示している。

本項では、デザイン経営について中小企業における取組状況や取組の効果について確認していく。

〔1〕デザイン経営の認知状況及び取組状況

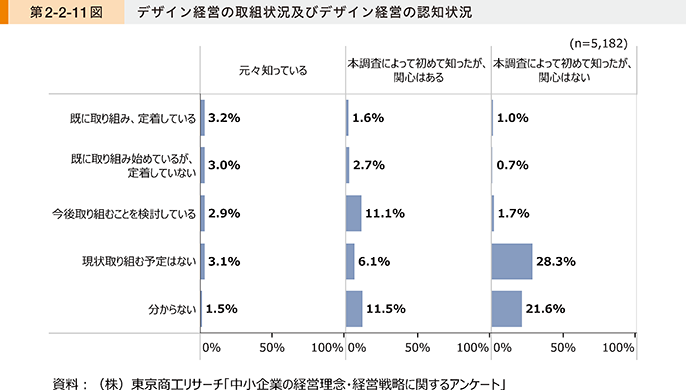

第2-2-11図は、デザイン経営の認知状況及びデザイン経営の取組状況を示したものである。これを見ると、認知状況によらず、既に取り組んでいる企業の割合は12.2%にとどまっていることが分かる。また、デザイン経営について「元々知っている」と回答した企業の割合も13.7%となっており、デザイン経営の認知度は一部にとどまっている様子がうかがえる。

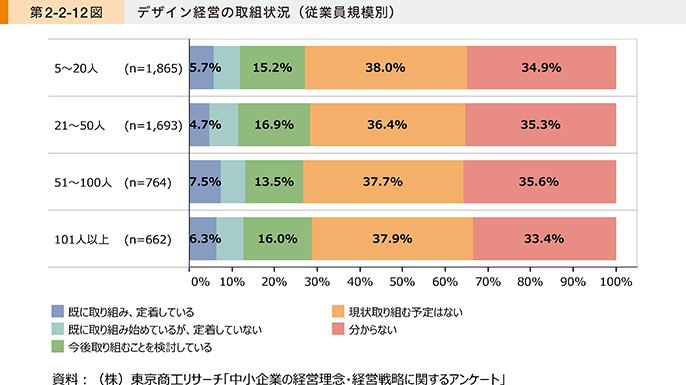

続いて、第2-2-12図はデザイン経営の取組状況を、従業員規模別に示したものである。これを見ると、デザイン経営に既に取り組んでいる企業や、今後取り組むことを検討している企業の割合は、従業員規模によって大きな差はないことが分かる。

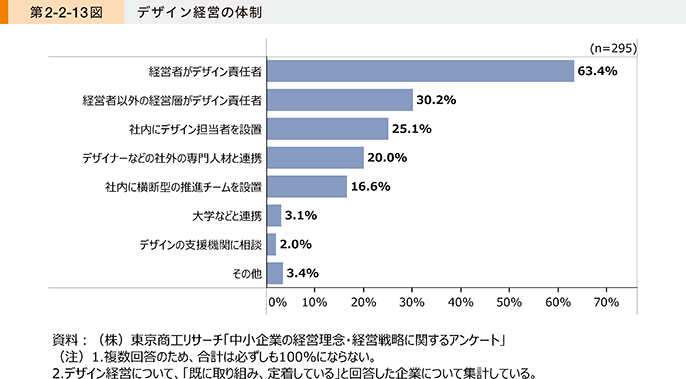

続いて、第2-2-13図はデザイン経営に「既に取り組み、定着している」企業における、デザイン経営の体制を確認したものである。これを見ると、「経営者がデザイン責任者」と回答している企業の割合が最も高くなっており、デザイン経営の取組においては、経営者による関与が重要といえよう。

〔2〕デザイン経営の効果

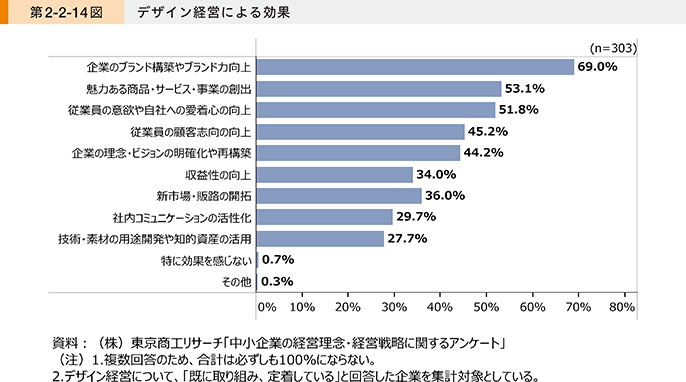

第2-2-14図は、デザイン経営に取り組むことよる効果を示したものである。これを見ると、「企業のブランド構築やブランド力向上」、「魅力ある商品・サービス・事業の創出」、「従業員の意欲や自社への愛着心の向上」と回答した企業の割合が高くなっていることが分かる。デザイン経営に取り組むことにより、ブランド力の向上が図られるだけでなく、新たな商品などの創出によるイノベーションや従業員の意欲向上といったインターナル・ブランディングにもつながっている様子がうかがえる。

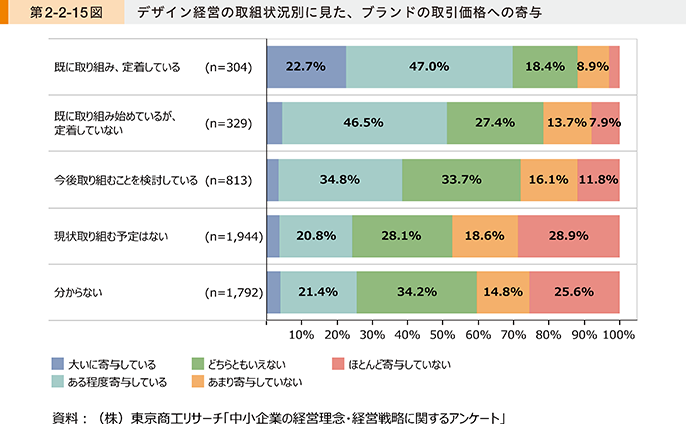

最後に、デザイン経営の取組状況別に、ブランドの取引価格への寄与を確認すると、「既に取り組み、定着している」と回答した企業において、ブランドが取引価格の維持・引上げに寄与している企業の割合が最も高くなっていることが分かる(第2-2-15図)。デザイン経営に取り組むことで、ブランド力の向上につながり、取引価格の維持・引上げにつながっているものと考えられる。

ここまで見てきたように、企業規模に関わらずデザイン経営の取組は大きく進んではいないものの、デザイン経営に取り組み定着している企業においては、ブランド力の向上のみならず、新たな商品・サービスの開発や、取引価格の維持・引上げに寄与しているとの効果を実感していることを確認した。事例2-2-2では、デザインの知識を持った人材が全くいなかった企業において、外部のアートディレクターとの出会いを契機にデザイン経営に取り組み、自社のブランド力の向上につながった事例を紹介している。中小企業は大企業と比べ、経営者がリーダーシップを発揮することで全社的な取組を行いやすいため、デザイン経営の取組を検討することは有用といえるのではないだろうか15。また、コラム2-2-3では経済産業省・特許庁が中小企業向けにデザイン経営の要素や実践例をまとめた「中小企業のデザイン経営ハンドブック」を紹介している。

15 特許庁(2020)では、社長によるデザインへの関与が積極的なケースではデザイン経営の導入が早いことを指摘している。

事例2-2-2:環境大善株式会社

社外のアートディレクターと共にデザイン経営に取り組み、自社のブランドコンセプトの明確化などを通じて、ブランド力を高めた中小企業

所在地 北海道北見市

従業員数 21名

資本金 1,000万円

事業内容 その他製造業

▶事業承継に当たり、自社のリブランディングの必要性を感じる

北海道北見市の環境大善株式会社は、牛のし尿を再利用した、消臭液、土壌改良材の製造・販売を行う企業である。同社の窪之内誠社長は、先代である父親の窪之内覚会長から事業を承継するに当たり、70代の父親世代の愛用者が多い自社製品のターゲット層の若返りを図ることが必要だと考えていた。首都圏のバラエティー雑貨を扱う企業と共に実施した既存製品のパッケージリニューアルを通じて、売上げは一時的に伸びた。一方で、単なるパッケージのリニューアルだけでは長続きはしないと窪之内社長は考え、事業承継を契機に、自社の存在意義を改めて見直し、リブランディングを行うことにした。様々なデザイナーと面談し、最終的にアートディレクターの鎌田順也氏と出会い、2018年よりデザイン経営に取り組み始めた。

▶自社の存在意義を見つめ直し、新たなブランドコンセプトを社内外へ浸透

ブランドコンセプトの見直しに際して、鎌田氏と最初に実施したのは、徹底的な自社の分析だった。自社の強み、存在意義など様々な観点から、毎週のように経営幹部も交えて議論を重ねた。半年以上に及ぶ議論を踏まえて、新たな経営理念として「発酵経営®」を掲げ、2019年2月に従業員向けに「環境ダイゼンの考え」という冊子を作成。2020年3月には、「経営指針の書」として改訂し社内に経営理念や存在意義、行動指針を共有していった。また、「『人』、『暮らし』、『健康』を整え、『地球』を健康にする。」といった内容を含む“ブランドプロミス”(顧客に約束する価値)を策定し、あわせて社名変更や新たなシンボルマークも作成した。従業員の制服や請求書など様々な箇所でシンボルマークを使用し、インターナル・ブランディングを進めていった。社外に対しても、地元紙への広告掲載やオンライン番組の配信を実施し、自社ブランドの浸透を進めた。自社の企業活動・ブランドコンセプトを言語化・発信したことで、従業員が自社の活動や技術に自信を深めるとともに、会社への愛着心の向上につながった。

▶一貫したブランドコンセプトの下で商品パッケージをリニューアル、業績も向上

2021年に入り、最後に実施したのが商品パッケージのリニューアルであった。これまでの取組で明確化されたブランドコンセプトを基に、同社が新たな顧客ターゲットとして見据える若年層への親しみやすさにも配慮しながら、対象となる百貨店や雑貨店、ホームセンターなど顧客層別にパッケージをそれぞれデザイン。20代から30代をターゲットにした女性誌に記事が3回にわたって連載されるなど反響も大きく、百貨店や雑貨店にも商品を置いてもらいやすくなった。

一連の取組により企業イメージが刷新されたことで、北見市外からの新規採用につながるなど、人材獲得にも寄与している。さらに利益率の向上や、海外との取引を含めて販路の拡大にもつながっており、来期の売上げは20%程度伸びる見込みだ。「経営者というバスの運転手が父から私に代わり、目的地は同じかもしれないが、どれくらいのスピードでどの停留所にとまるか、どういう手順で行くのかを明確に従業員に示すことができた。継続してデザインによるコミュニケーションを経営に取り込み、北見から産業をつくっていきたい」と、窪之内社長は語る。

コラム2-2-3:中小企業のためのデザイン経営ハンドブック/みんなのデザイン経営

社会や市場の変化、新しい技術の台頭など、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、これまでの事業の常識や経験が通用しにくい状況が生まれている。こうした状況下で企業が生き残るために重要性を増しているのが、デザインの考え方や手法を経営の中に取り入れる「デザイン経営」である。

経済産業省と特許庁は、2018年に「産業競争力とデザインを考える研究会」の報告書として『「デザイン経営」宣言』を公表し、ビジネスの最上流からデザインの考え方や手法を取り入れることの重要性を訴えた。この宣言を一つの契機として、スタートアップ企業や大企業を中心に、経営陣の中にデザイン責任者を置く例や、デザインの手法を新規事業開発に取り入れる例も見られるようになってきている。しかしながら、多くの中小企業にとってデザイン経営は縁遠い話であり、自分事として認識されていないのではないだろうか。

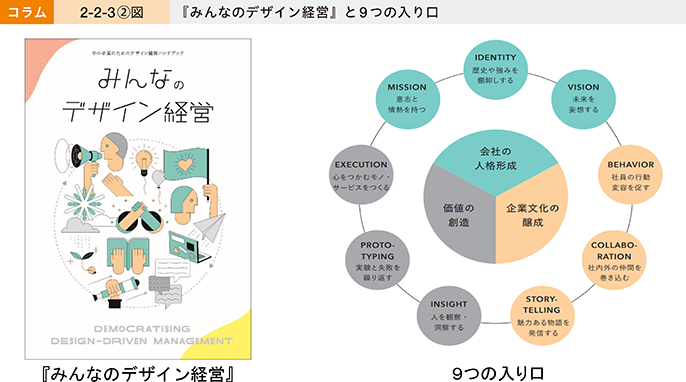

そこで、特許庁は、既にデザイン経営を実践し、一定の実績をあげている中小企業にインタビューを行い、デザイン経営の要素や実践例をまとめた『中小企業のためのデザイン経営ハンドブック みんなのデザイン経営』を2021年に発行した。

このハンドブックでは、『「デザイン経営」宣言』の中でデザインの役割として示した「ブランディング」と「イノベーション」という枠組みを発展させ、「会社の人格形成」「企業文化の醸成」「価値の創造」という三つの枠組みと九つの要素に整理している。

中でもポイントは、「意志と情熱を持つ」「歴史や強みを棚卸しする」「未来を妄想する」といった「企業の人格形成」に関連する要素を設けた点にある。企業がどのような歴史を持ち、いま何に注力し、これから先どんな未来を目指すのか。成功事例を見ると、その企業の「人格」を明確にするところに、デザインの考え方や手法が生かされ、効果を発揮しているケースが少なくない。

デザイン経営を実践するためには、経営者の決断が重要だが、成果を上げるためには社員一人一人の意識改革が欠かせない。その点、規模が比較的小さい中小企業は、一般的に社内の意思疎通が図りやすく、一体となって取り組みやすいことから、デザイン経営との相性は良いと考えられる。

企業が抱える課題への取組は無数に存在する。また、どのような取組が有効かは各社各様である。上記のハンドブックで示した枠組みや先行事例を参考に、自社の課題を掘り下げ、そこに必要な取組を洗い出し、自社ならではのデザイン経営に挑戦していただきたい。

参考HP

・「デザイン経営」宣言(産業競争力とデザインを考える研究会報告書)

(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180523001.html![]() )

)

・中小企業のためのデザイン経営ハンドブック みんなのデザイン経営

(https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/chusho.html![]() )

)