第3節 感染症下の事業再構築

感染症下において、中小企業を取り巻く事業環境は大きく変化した。中小企業は事業環境の変化に応じ、自社が競争優位に立てる事業領域へ進出することが必要であり18、事業再構築は、足元の事業継続だけでなく、事業の成長にも寄与する点でも重要である。そこで本節では、(株)東京商工リサーチが「令和3年度中小企業実態調査委託費(中小企業の経営戦略及びデジタル化の動向に関する調査研究)」において実施した、中小企業・小規模事業者を対象としたアンケート「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」19を用いて、中小企業における事業再構築20の実施状況及びその効果について確認する。

18 (株)日本政策金融公庫「2022年の中小企業の景況見通し」(2021年12月)によると、中小企業における2022年に向けた見通しに関して、今後の経営上の不安要素として、「国内の消費低迷、販売不振」が2021年に引き続き上位に位置している。また、中小企業が今後注力する分野として「営業・販売力の強化」を挙げる企業が多く存在している。

19 (株)東京商工リサーチ「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」

(株)東京商工リサーチが2021年11~12月にかけて、中小企業・小規模事業者20,000社を対象にアンケート調査を実施(回収5,318社、回収率26.6%)したものである。

【留意点】回収数5,318社について、(株)東京商工リサーチが保有する「企業情報ファイル」及び「財務情報ファイル」のデータと接合し、各企業情報や財務指標について分析を行った。

20 ここでいう事業再構築とは、新たな製品を製造又は新たな商品若しくはサービスを提供すること、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することを指す。

1.事業再構築の実施状況

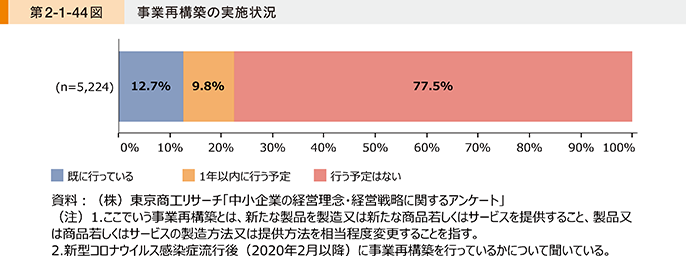

第2-1-44図は、感染症下における事業再構築の実施状況を確認したものである21。これを見ると、「既に行っている」と回答した企業の割合は12.7%、「1年以内に行う予定」と回答した企業の割合は9.8%であり、事業再構築を実施済み又は実施予定の企業は合わせて22.5%となっている。

21 事業再構築を実施している企業は、事業再構築補助金に申請している企業や採択された企業を指すわけではない点に留意。

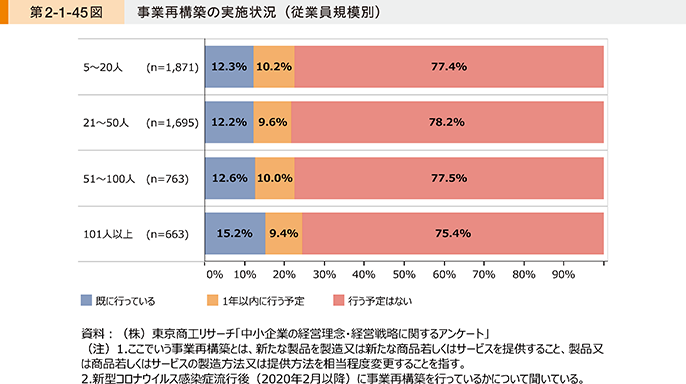

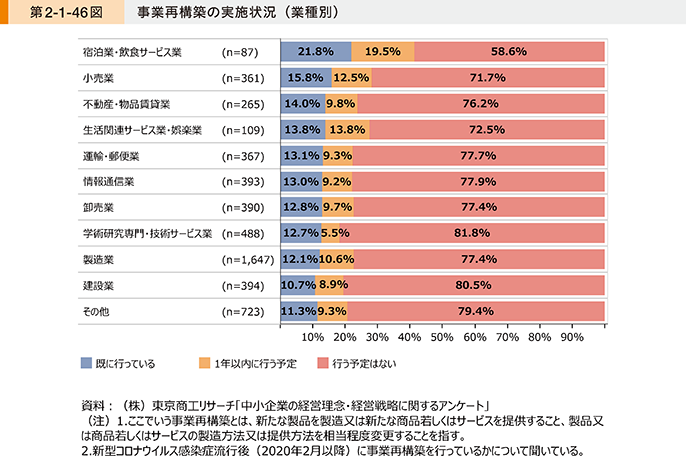

続いて、第2-1-45図は、事業再構築の実施状況を従業員規模別に示したものである。これを見ると、101人以上の従業員規模の企業において、既に事業再構築を行っている企業の割合が高くなっているものの、全体として従業員規模別で実施状況に大きな差はないことが分かる。また、第2-1-46図は、事業再構築の実施状況を業種別に示したものである。これを見ると、宿泊業・飲食サービス業において特に事業再構築を行っている割合が高くなっており、実施予定の企業を含めると、小売業や生活関連サービス業・娯楽業の割合が高くなっていることが分かる。これらの業種は感染症流行の影響をより受けた業種でもあり、売上減少が続く中で事業再構築を実施している様子がうかがえる。

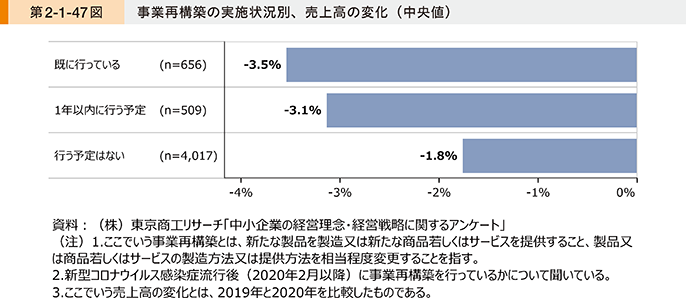

第2-1-47図は、事業再構築の実施状況別に、2019年から2020年にかけての売上高の変化を示したものである。「行う予定はない」と回答した企業と比較して、「既に行っている」、「1年以内に行う予定」と回答した企業の方が、売上高の減少率が高い傾向にあることが分かる。先ほどの第2-1-46図において業種別で確認したように、特に感染症の影響が大きかった企業において事業再構築を実施・検討している様子がうかがえる。

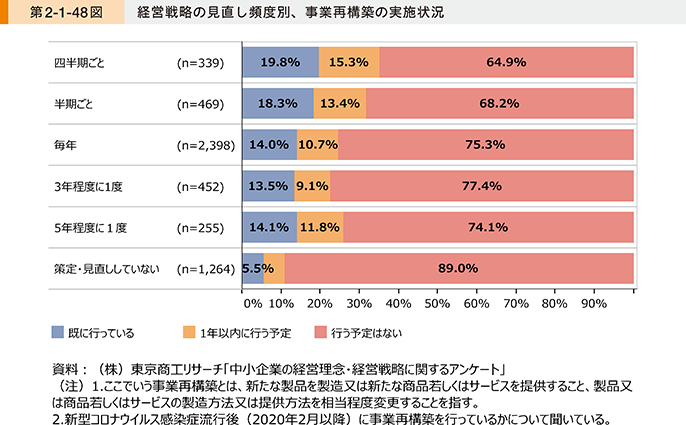

続いて、第2-1-48図は、事業再構築の実施状況を経営戦略の見直し頻度別に示したものである。これを見ると、経営戦略の見直しを行っている企業の方が「既に行っている」、「1年以内に行う予定」と回答した企業の割合が高くなっていることが分かる。定期的に経営戦略の見直しを行うことで、事業再構築の必要性や機会に気付き、事業再構築に取り組むに至っている様子がうかがえる。

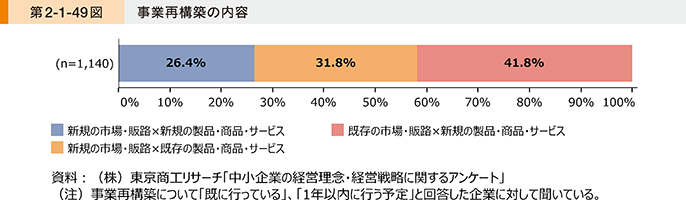

次に、実際に行われた又は行われる予定の事業再構築はどういったものであるのかを確認する22(第2-1-49図)。これを見ると、「既存の市場・販路×新規の製品・商品・サービス」の回答割合が最も高くなっていることが分かる。

22 ここでは事業再構築の内容を三つに分類している。各分類の例示は以下のとおり。

〔1〕既存の市場・販路×新規の製品・商品・サービス

(例:ヨガ教室においてオンライン配信サービスを新たに開始)

〔2〕新規の市場・販路×既存の製品・商品・サービス

(例:卸売業者がECサイトを通じた個人客向けの販売を新たに開始)

〔3〕新規の市場・販路×新規の製品・商品・サービス

(例:航空機部品製造業者が半導体関連部品の製造を開始)

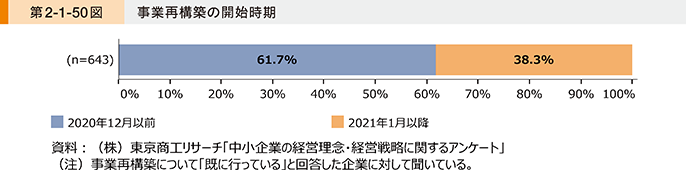

第2-1-50図は、事業再構築の開始時期を示したものである。これを見ると、感染症の影響があった最初の年である2020年12月以前に開始した企業が61.7%となっている一方で、感染症の影響が長引く中で、2021年に入ってから事業再構築に着手する企業も一定数存在していることが分かる。

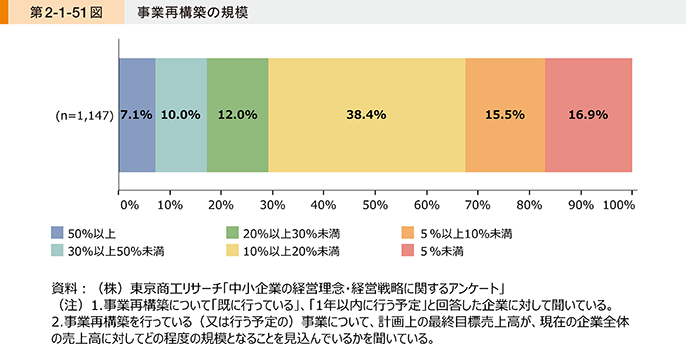

続いて、第2-1-51図は、事業再構築の事業規模を示したものである23。これを見ると、現在の企業全体の売上高に対して20%未満と回答した企業の割合が7割を超えていることが分かる。ここでの事業再構築は、主力の事業を入れ替えるような大がかりなものというよりは、新たな柱の一つとなる事業の構築を目指す規模のものが多い様子がうかがえる。

23 事業再構築を行っている又は行う予定の事業について、計画上の最終目標売上高が、現在の企業全体の売上高に対してどの程度の規模となることを見込んでいるかを聞いている。

2.事業再構築の効果

ここでは事業再構築を実施することによる効果について確認していく。

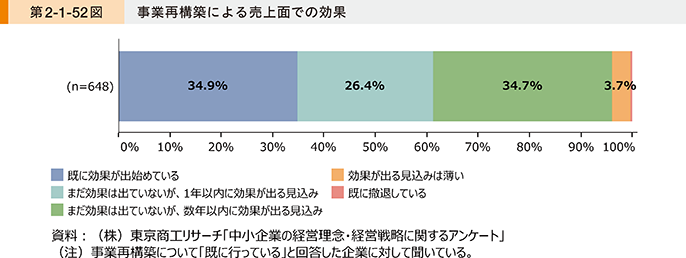

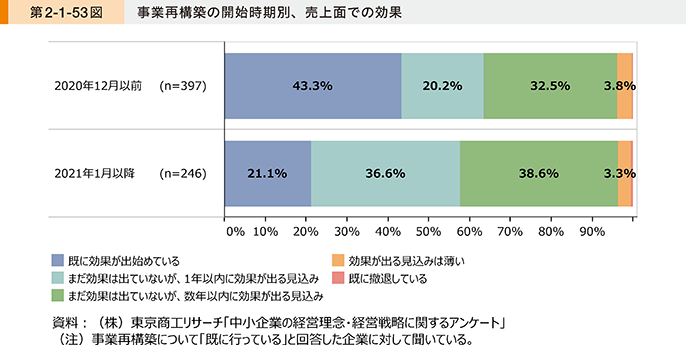

第2-1-52図は、事業再構築による売上面での効果を確認したものである。「効果が出る見込みは薄い」及び「既に撤退している」と回答した企業を除いた割合は96.0%となっており、事業再構築の実施は売上面で一定の効果が期待できることが分かる。また、事業再構築の開始時期別に見ると、2021年1月以降に事業再構築を開始した企業の方が、「既に効果が出始めている」と回答した企業の割合が低くなっていることが分かる(第2-1-53図)。売上面での効果が出るには一定程度の期間を要することから、早めに取組を開始することが重要といえよう。

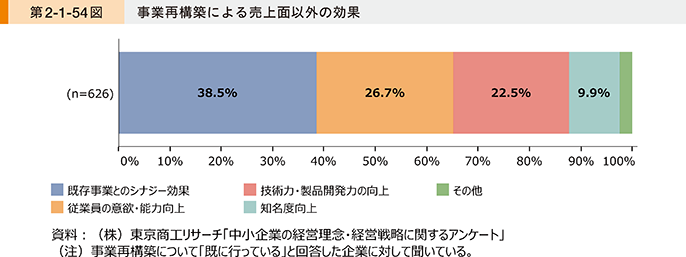

最後に、事業再構築を実施したことによる売上面以外の効果を確認する。第2-1-54図を見ると、「既存事業とのシナジー効果」の回答割合が38.5%と最も高くなっていることが分かる。事業再構築を実施することで、実施した事業以外への波及効果も期待できるといえよう。

ここまで見てきたように、感染症の影響により、事業再構築を実施している企業及び実施を予定している企業は2割程度となっている。一方、実際に事業再構築を実施している企業は、売上面での効果だけでなく、「既存事業とのシナジー効果」や「従業員の意欲・能力向上」といった売上面以外での効果を感じていることが確認できた。

事例2-1-1や事例2-1-2では、感染症の影響で主力事業が落ち込んだ中で、新たに事業の柱となるような事業を育てられるよう、事業再構築に取り組んでいる企業を紹介している。また、こうした事業再構築は行っていないとした企業の中でも、感染症下において、既存の市場、既存商品・既存のサービスの下で、情報発信の強化や商品・サービスの向上を図る取組を行う事業者も存在する24。事業環境の変化の激しい時代においては、自社が構築している競争優位を常に保つことができるとは限らないため、現在の事業について常に見直しを検討し、必要に応じて事業再構築を実施していくことが重要といえるのではないだろうか25。

24 既存の市場、既存商品・既存のサービスの下で、情報発信の強化や商品・サービスの向上を図る取組を行う事業者の取組などについては、2022年版小規模企業白書第2部1章で取り上げているため参照されたい。

25 2021年版中小企業白書第2部第1章第3節では、既存事業における新製品・サービスの開発や新事業分野への進出を積極的に実施している企業ほど、事業環境変化に対応できていることを指摘している。

事例2-1-1:株式会社村井

クラウドファンディングなどを活用し販路を拡大することで、BtoC事業を強化し事業再構築を進める中小企業

所在地 東京都豊島区

従業員数 107名

資本金 1億円

事業内容 なめし革・同製品・毛皮製造業

▶感染症下でBtoB事業が落ち込む中、一般消費者向けの製品開発・販売強化が課題

東京都豊島区の株式会社村井は、靴を作る際に必要不可欠な「靴型」、つま先・踵部分に入れる芯や足を支える土台部分などの「靴部品」を企画・製造・販売する。全国の靴業界企業約700社のうち、同社が顧客に抱えるのは400社以上。金型や製造機械を自社で設計製造できる点などが同社の強みであり、製品評価や開発においては、帝京大学や東京工科大学などの外部の知見を得ながら課題解決に当たっている。

これまで靴部品事業(BtoB)を中心に手掛けてきたが、2000年に一般消費者向けにインソールやパッドの販売を行うフットケア事業(BtoC)を始めた。徐々に市場での認知度も上がり2020年度の全社売上高のうち、フットケア事業が2割を占めるようになった。フットケア事業は感染症の影響を比較的抑えることができたものの、感染症下で靴部品事業の売上高は、2019年度比で大幅減少となった。このため、自社で売上げや利益をコントロールしやすい一般消費者向け自社製品の開発・販売の強化が喫緊の経営課題であった。

▶クラウドファンディングなどを活用し、新製品の販売を拡大

フットケア事業の強化のために、新製品として開発していた飛距離アップと球筋の安定を両立させる右利き専用のゴルファー向けインソールの投入を検討。製品のマーケティングやブランディングの方法を見直す中で、2021年1月にゴルファー向けインソールについてクラウドファンディング(以下「CF」という。)を実施した。メールや葉書によるDM、SNSでの広報の結果、公開から約3時間で当初の目標金額を達成。プロジェクト終了時のサポーターは705人、応援購入金額は達成率1,300%を超える結果となった。また、CFの実施自体が営業ツールとなり、CF終了後に実施したゴルフ専門紙へのプレゼント企画掲載など様々なマーケティング施策も功を奏し、多くの注文が舞い込んだ。顧客の反応をダイレクトに感じられると手ごたえをつかんだ同社の村井隆社長は、CF第2弾として産前産後の女性向けインソールのプロジェクトを企画、新たにギフト市場への参入を狙う。

▶フットケア事業の売上高を5年後に全社売上高の5割へ

フットケア事業の開発・販売を強化し、実際に利用する消費者との距離が近くなった結果、「ここが良かったよ」という消費者の声がより届きやすくなり、従業員の意欲向上にもつながっている。落ち込んでいた靴部品事業も回復の兆しが見える中で、今後はフットケア事業の販路を更に強化するため、事業再構築補助金を活用し、2022年中に同社のECサイトを開設。さらには本社1階のスペースを活用した、一般消費者向けの商品の素晴らしさを感じたり、「歩く」アクションのきっかけを提供したりする「歩く」をテーマにしたギャラリー設置を計画している。「『足の悩み及び靴に関する意識調査』結果によると約75%の人が足に何らかの悩みを抱えている。そうした人々の声を拾い上げ、解決につながる商品や歩くきっかけを提供することで、もっと歩くことに積極的になってもらいたい。消費者に寄り添いながら、5年後を目途にフットケア事業の売上比率を現在の2割から5割に引き上げたい。」と村井社長は語る。

事例2-1-2:株式会社和多屋別荘

サテライトオフィスの誘致など事業再構築に取り組み、多角化を進める中小企業

所在地 佐賀県嬉野市

従業員数 101名

資本金 1,000万円

事業内容 宿泊業

▶利益率の低い「一泊二食」に依存する業態に危機感

株式会社和多屋別荘は、「日本三大美肌の湯」の一つ、嬉野温泉にある1950年創業の旅館である。2万坪に及ぶ広大な敷地に110室の客室を持つ。同社3代目社長の小原嘉元氏は、旅館の再生事業を専門に行うコンサルタントとして修業後、同事業で独立。10年の実績を重ねた後、2013年頃、同社に戻り社長に就任した。大工経験のある社員による低コストかつ高品質なリフォーム、地場の名産品である嬉野茶と肥前吉田焼に嬉野温泉観光を組み合わせた「ティーツーリズム」の提案など様々な取組を実施したところ、客室稼働率は安定し、業績も堅調に推移していた。一方で感染症流行前より、「一泊二食」というベストセラー商品だけに依存した従来型のビジネスモデルの見直しの必要性を小原社長は感じていた。こうした中、感染症流行後、宿泊客の減少により売上げが半減し、その課題が浮き彫りとなった。

▶「2万坪の管理・運営」に発想を転換し、経営資源の有効活用を進める

小原社長は就任当初より自社の事業を「旅行の販売」から、「2万坪の敷地の管理・運営」へと見直す構想を練り続け、同社最大の経営資源である広大な敷地を活かしたテナントの誘致など、幅広い視野で事業を検討していた。事業再構築の取組は感染症流行前より開始していたが、契機となったのは、2019年夏に同旅館を愛用する株式会社イノベーションパートナーズ(以下、「IP社」という。)の本田晋一郎社長から、「自社のサテライトオフィスを設置できないか」という打診を受けたことであった。同社はIP社及び行政と連携し、企業立地制度なども活用しながら、サテライトオフィスを2020年4月から稼働した。感染症流行の影響を受け、旅館の営業休止を余儀なくされた時期と被ったこともあり、ここから同社はサテライトオフィス事業の拡大を加速させた。IP社と連携し、サテライトオフィスへの入居企業を探し、2021年6~10月にかけて新たに4社のサテライトオフィスへの入居が決まった。また、同社は更に取組を進めた。ワークスペースを整備する中で、ワーケーション用の宿泊プランを新設し、感染症流行で関心が高まったワーケーション需要の取り込みにも積極的に動いた。また、2021年11月には、「泊まる→通う旅館へ」をコンセプトに、有名パティスリーショップなどを誘致し、あわせて書店などを開業する「Reborn Wataya Project」を実施し、宿泊客だけでなく地元客の需要の取り込みも進めた。

▶新規事業が収益を下支え、シナジー効果も生まれる

同社がリーシング事業と呼ぶ、これらの一連の取組は新たな事業の柱となりつつある。感染症流行の影響により、引き続き宿泊事業は厳しい状況ではあるものの、リーシング事業の安定した賃料と高い利益率により、同社の収益を下支えしている。「Reborn Wataya Project」ではそれまで利用の少なかった近隣顧客による売上げが生まれるだけでなく、同社の知名度も向上し、既存事業とのシナジー効果を感じている。またサテライトオフィス事業では、依然として多くの問い合わせを受けており、2022年中には10~12社のサテライトオフィス入居を見込んでいる。「サテライトオフィスの入居企業には当社とのシナジーも期待する。現地採用された人が活躍し、世界へと羽ばたいていくのだから奥行きが深い。今後は美術館や劇場を開業させたい。」と小原社長は語る。

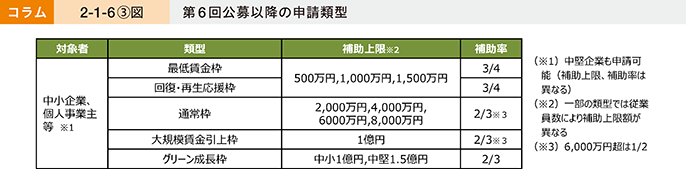

コラム2-1-6:事業再構築補助金

経済産業省では、ウィズコロナ時代の経済環境の変化に対応するために、中小企業等の思い切った事業再構築の挑戦を支援する事業として、「事業再構築補助金」を実施するための基金を創設している。予算規模としては、令和2年度第3次補正予算で約1兆1,000億円、令和3年度第1次補正予算では新たに約6,000億円が基金に積み増され、多くの中小企業の再構築計画を手厚くサポートする環境を整備している。

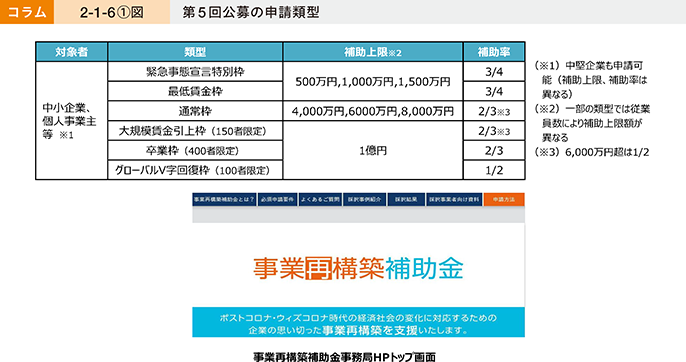

中小企業等が補助金に申請する際の主要な要件は、〔1〕コロナ禍により売上げが減っていること、〔2〕新分野展開、業態転換、事業・業種転換等、指針に示す「事業再構築」を行うこと、〔3〕認定経営革新等支援機関(国の認定を受けた中小企業診断士、金融機関等)と事業計画を策定することである。申請類型は、通常枠をはじめ、緊急事態宣言に伴う時短営業や外出自粛の影響を受けた事業者向けの「緊急事態宣言特別枠」、最低賃金引上げの影響を受けてその原資の確保が特に困難な業況の厳しい事業者に向けた「最低賃金枠」など、様々なメニューが用意されており、事業者は業況や目的に応じた類型を選択することができる。

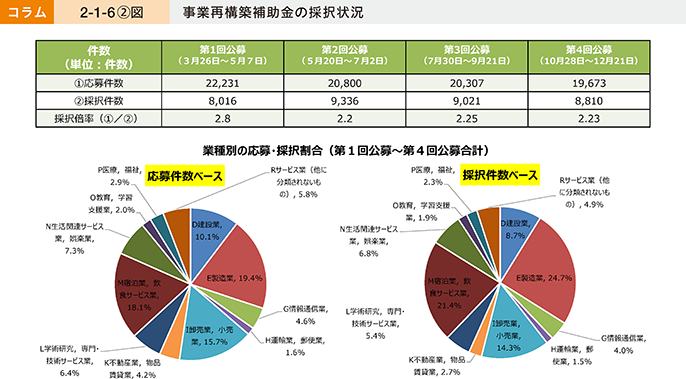

2022月3月末日までに実施された全4回の公募の実績としては、延べ8万件を超える申請のうち、合計35,000件が採択されている。日本標準産業分類で業種別の応募割合及び採択割合を分析すると、特に製造業、宿泊業・飲食サービス業、卸売・小売業の割合が多い特徴はあるものの、幅広い業種で活用されていることが分かる。

また、経済環境や事業者からのニーズも踏まえて、公募回ごとに類型の見直しや要件の緩和などの運用改善を重ねてきている。特に第6回公募以降は、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への支援として「回復・再生応援枠」を新設することに加え、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限額を引き上げ、売上高減少要件を撤廃した「グリーン成長枠」を創設するなど、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援する。