第7節 経営資源の有効活用

我が国の高齢化の進展に伴い、経営者の高齢化も進む中で中小企業の事業承継は社会的な課題として認識されている。我が国経済が持続的に成長するためには、中小企業がこれまで培ってきた価値ある経営資源を次世代に承継していくことが重要である。

本節では、休廃業・解散や経営者の高齢化の状況も踏まえつつ、事業承継やM&Aを通じた経営資源の有効活用について見ていく。

まず、休廃業・解散と経営者の高齢化の状況について確認する。

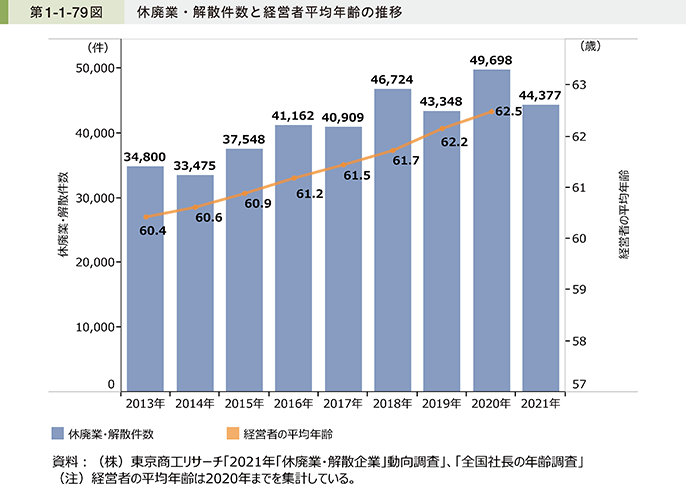

第1-1-79図は、休廃業・解散件数と我が国企業の経営者平均年齢の推移について見たものである。2021年の休廃業・解散件数は、4万4,377件であり、2020年、2018年に次ぐ、高水準である。また、経営者の平均年齢は上昇傾向にあり、休廃業・解散件数増加の背景には経営者の高齢化が一因にあると考えられ、引き続き、こうした状況への対応は喫緊の課題である。

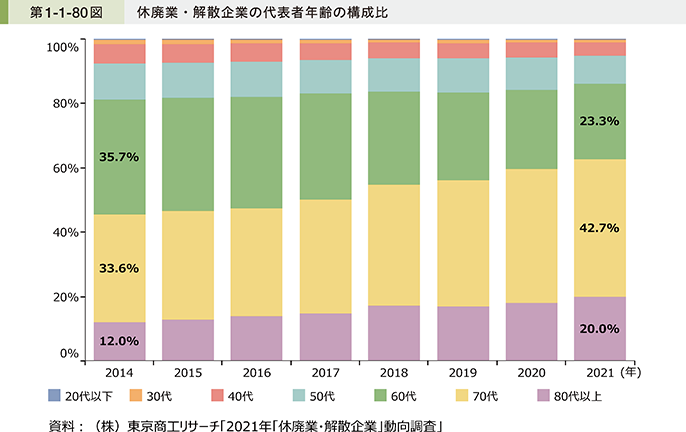

第1-1-80図は、休廃業・解散企業の代表者年齢について見たものである。2021年は、70代の割合が最も高く、42.7%となっている。また、70代以上が全体に占める割合は年々高まっており、2021年は6割超となっている。

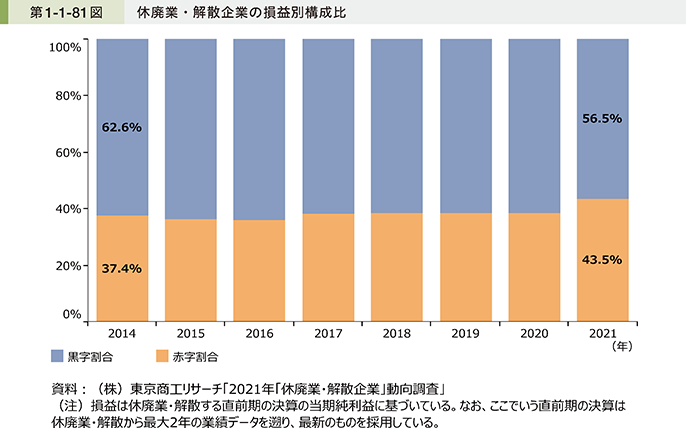

第1-1-81図は、休廃業・解散企業の損益別構成比について見たものである。これを見ると、2014年以降一貫して過半数の休廃業・解散企業が黒字であったことが分かる。一方で、2021年は黒字企業の割合が前年から低下し、6割未満となっている。

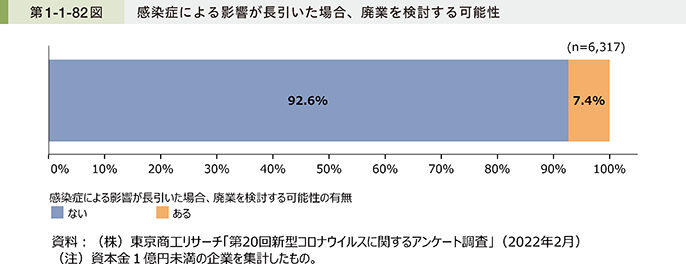

第1-1-82図は、感染症による影響が長引いた場合に廃業を検討する可能性について見たものである。これを見ると、9割以上の企業では廃業について検討する可能性はないとする一方、1割未満ではあるものの、廃業を検討する可能性がある企業が存在することが分かる。

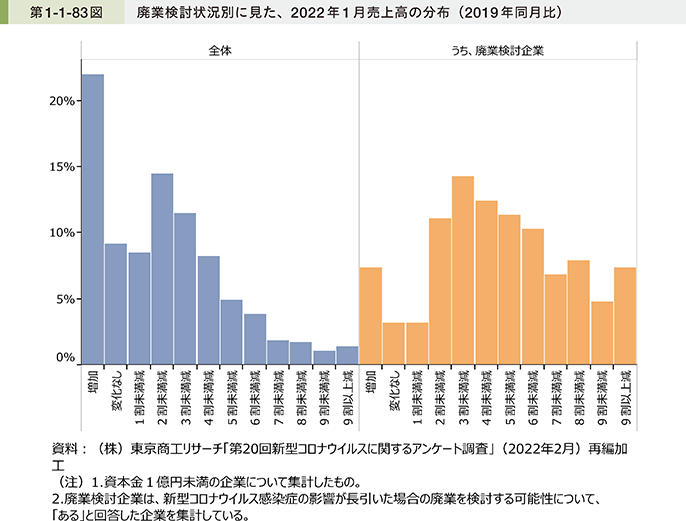

第1-1-83図は、廃業検討状況別に、2022年1月の売上高の分布について見たものである。これを見ると、感染症の影響が長引いた場合に廃業を検討する可能性がある企業では、2019年同月比の売上高の減少幅が大きい企業の割合が相対的に高いことが分かる。

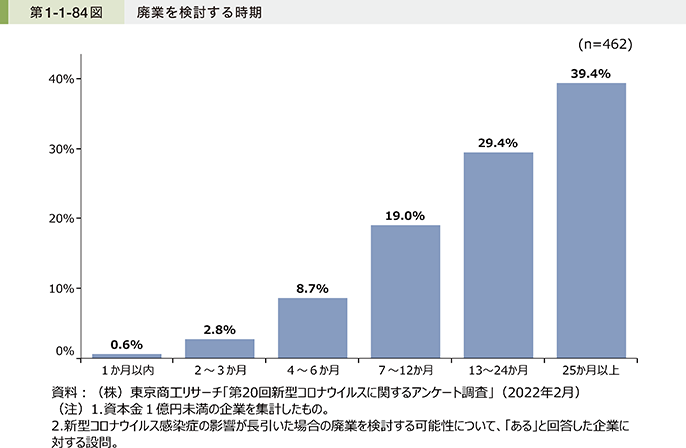

第1-1-84図は、感染症の影響が長引いた場合に廃業を検討する可能性のある企業の廃業を検討する時期について見たものである。これを見ると、3割程度の企業では1年以内に検討するとしていることが分かる。

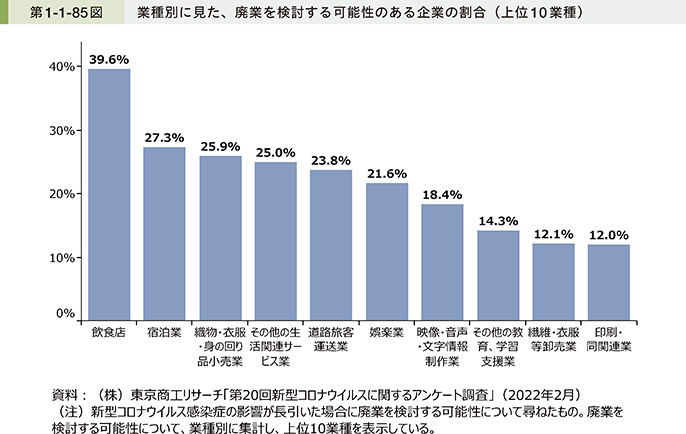

第1-1-85図は、業種別に、廃業を検討する可能性のある企業の割合について見たものである。これを見ると、飲食店では4割程度と最も高く、続いて、宿泊業や織物・衣服・身の回り品小売業で廃業を検討する可能性がある企業の割合が高いことが分かる。

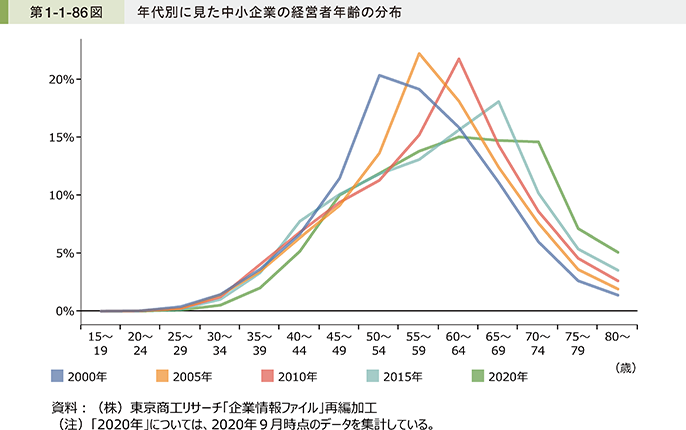

第1-1-86図は、年代別に中小企業の経営者年齢の分布について見たものである。これを見ると、2000年に経営者年齢のピーク(最も多い層)が「50歳~54歳」であったのに対して、2015年には経営者年齢のピークは「65歳~69歳」となっており、経営者年齢の高齢化が進んできたことが分かる。2020年を見ると、経営者年齢の多い層が「60歳~64歳」、「65歳~69歳」、「70歳~74歳」に分散しており、これまでピークを形成していた団塊世代の経営者が事業承継や廃業などにより経営者を引退していることが示唆される。一方で、70歳以上の経営者の割合は2020年も高まっていることから、経営者年齢の上昇に伴い事業承継を実施した企業と実施していない企業に二極化している様子が見て取れる。

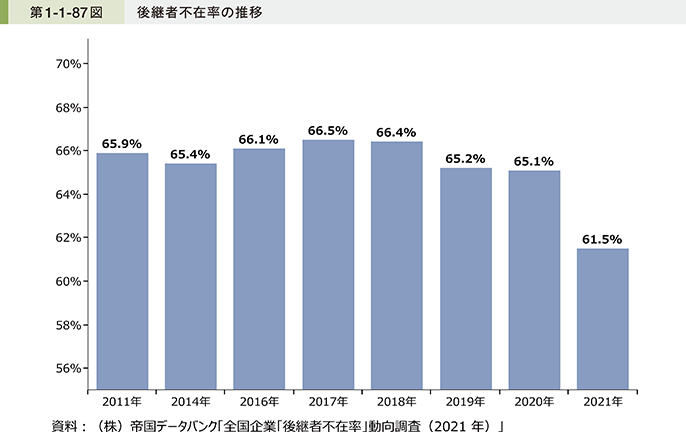

第1-1-87図は、後継者不在企業の割合(以下、「後継者不在率」という。)の推移について見たものである。後継者不在率は、2017年の66.5%をピークに近年は微減傾向にあり、2021年は前年比3.6ポイント減となる61.5%となっている。

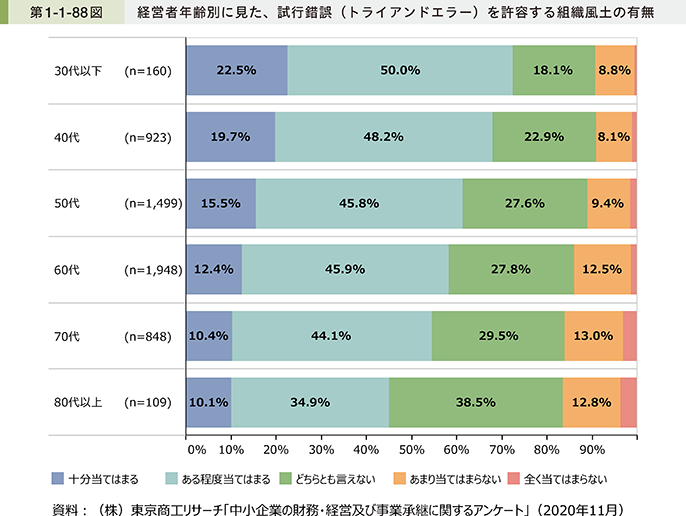

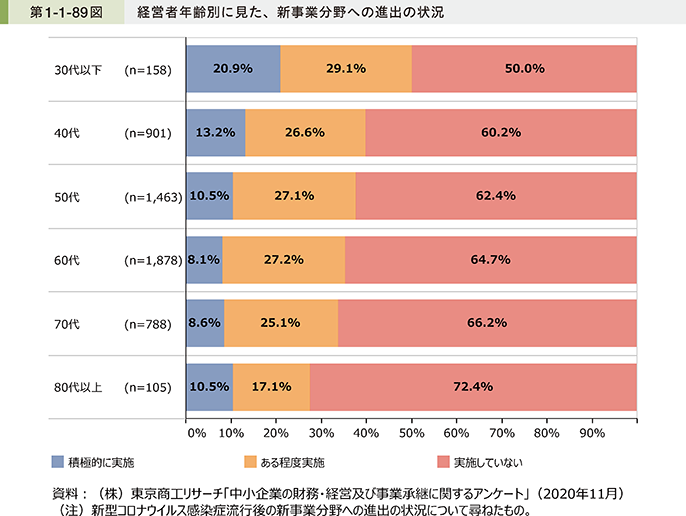

第1-1-88図は、経営者年齢別に試行錯誤(トライアンドエラー)を許容する組織風土の有無を見たものである。これを見ると、経営者年齢が若い企業ほど、試行錯誤(トライアンドエラー)を許容する組織風土があるとする企業の割合が高い傾向にあることが分かる。また、第1-1-89図は、経営者年齢別に新事業分野進出の状況について見たものである。これを見ると、経営者年齢が若い企業では、積極的に新事業分野進出への取組を実施している様子が見て取れる。こうしたことから、経営者年齢が若い企業では新たな取組に果敢にチャレンジする企業が多いことが示唆される。また、過去の中小企業白書13においても、経営者年齢が若い企業ほど、長期的な視野に立って経営を行って事業を拡大しようとする意向が強くなる可能性を指摘している。事業承継を適切に実施し、次世代の後継者に引き継ぐことで、中小企業の更なる成長が期待される。

13 例えば、2016年版中小企業白書第2部第6章第2節など。

ここからは、中小企業における事業承継の選択肢の一つとして、近年関心が高まっているM&Aの動向について確認する。

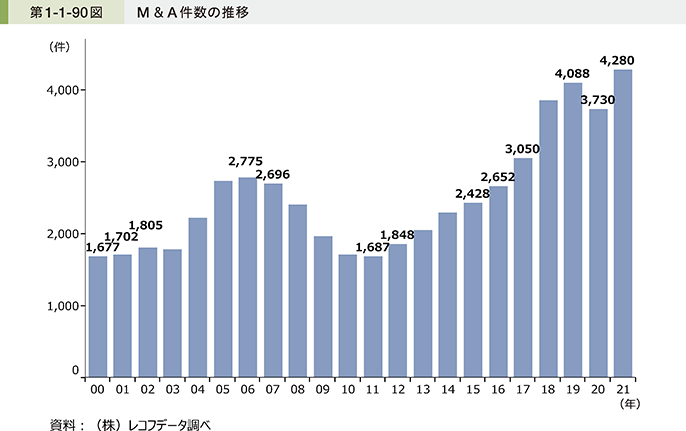

第1-1-90図は、M&A件数の推移について見たものである。(株)レコフデータの調べによると、M&A件数は近年増加傾向で推移しており、2021年は過去最多の4,280件となった。これはあくまでも公表されている件数であるが、M&Aについては未公表のものも一定数存在することを考慮すると、我が国におけるM&Aは更に活発化していることが推察される。

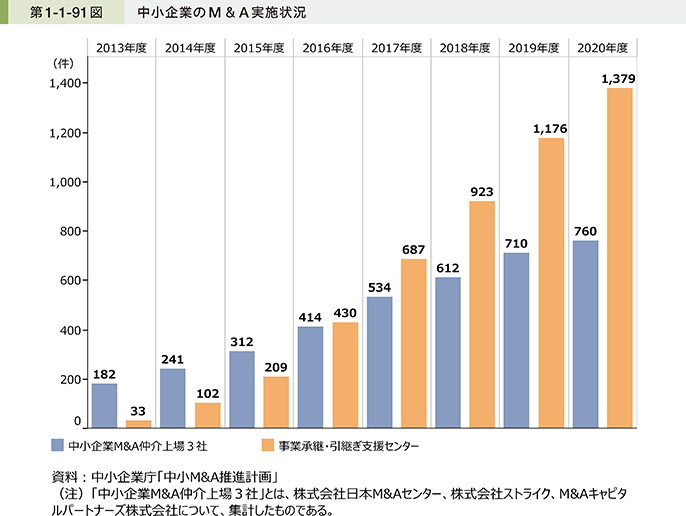

続いて、第1-1-91図は、中小企業におけるM&Aの実施状況について見たものである。中小企業のM&Aの実施状況は、公表されていないことも多く、データの制約も大きい。そこで、中小企業のM&A仲介を手掛ける東証一部上場の3社((株)日本M&Aセンター、(株)ストライク、M&Aキャピタルパートナーズ(株))の成約件数及び、全国に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターの成約件数について確認する。これを見ると、中小企業M&A仲介上場3社、事業承継・引継ぎ支援センターのいずれも成約件数が増加傾向にあることが分かる。

ここからは、買い手としてのM&A実施の状況について確認する。

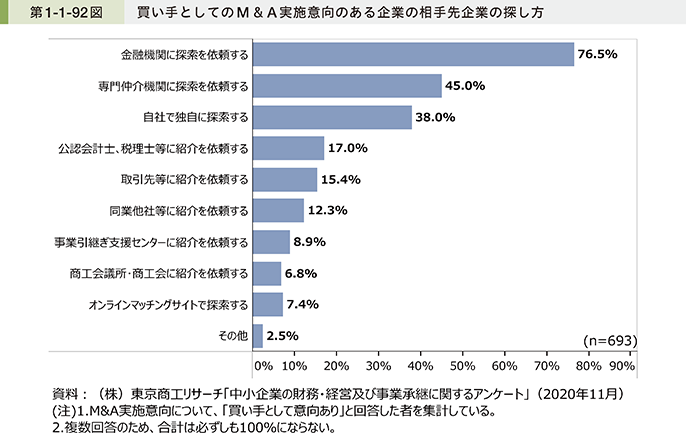

第1-1-92図は、買い手としてのM&A実施意向のある企業の相手先企業の探し方について見たものである。金融機関に探索を依頼する企業が7割超と最も高く、続いて専門仲介機関に探索を依頼する企業が4割超となっている。なお、M&A件数の増加に伴い、M&A支援機関の数も増加する中、十分な知見・ノウハウなどを有しないM&A支援機関の参入も懸念されつつあることから、中小企業庁では、2021年8月に「M&A支援機関登録制度」を創設し、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤の構築に取り組んでいる。

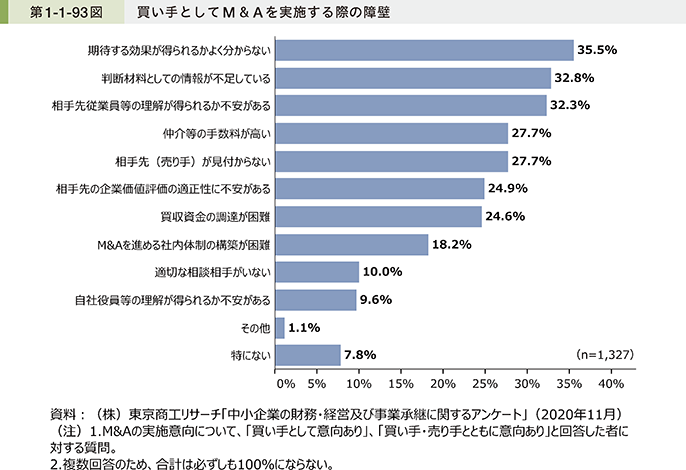

第1-1-93図は、買い手としてのM&Aを実施する際の障壁について見たものである。「期待する効果が得られるかよく分からない」、「判断材料としての情報が不足している」、「相手先従業員等の理解が得られるか不安がある」が上位となっている。このような障壁を解決するためには、まず、M&AプロセスにおいてM&A支援機関による調査などを有効活用し、情報収集や判断の助言などのサポートを受けることが重要となる。他方で、M&Aプロセスだけで全てを解決することはできないため、M&A後の円滑な統合作業(PMI)が必要となる。また、売り手においても、従業員や取引先との信頼関係の構築を重視する声が多く、これらについてもM&A実施後の統合作業(PMI)において意識的に取り組むことが重要である。

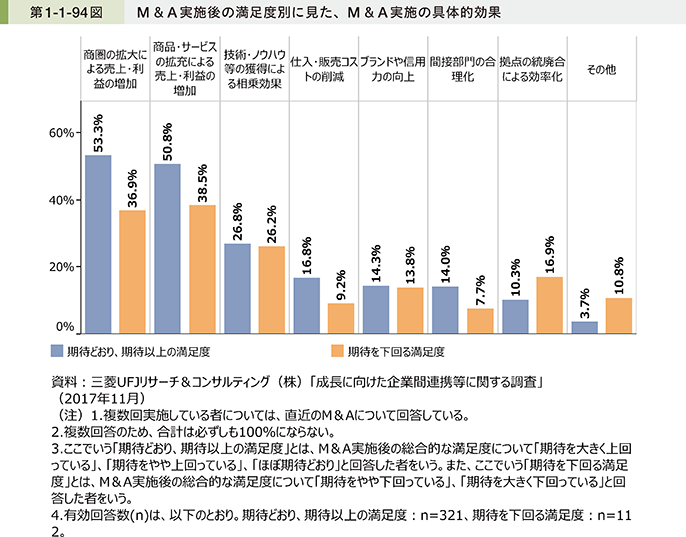

第1-1-94図は、M&A実施後の満足度別に、M&A実施の具体的効果について見たものである。これを見ると、「期待どおり、期待以上の満足度」の企業では、「商圏の拡大による売上・利益の増加」や「商品・サービスの拡充による売上・利益の増加」といった売上・利益面の向上を通じ、付加価値向上を実感している割合が「期待を下回る満足度」の企業よりも高いことが分かる。

続いて、売り手としてのM&Aについて確認する。

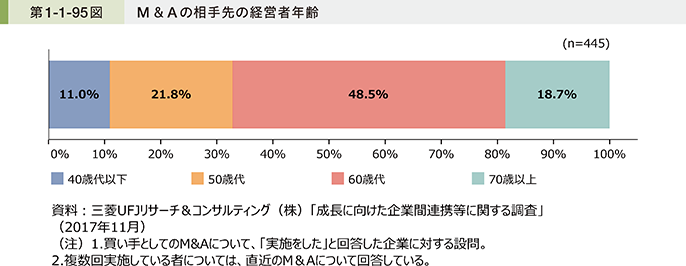

第1-1-95図は、買い手企業に、M&Aの相手先企業の経営者年齢について確認したものである。これを見ると、60歳代が約5割、70歳以上が約2割と、60歳代以上の構成比が7割程度と高いことが分かる。

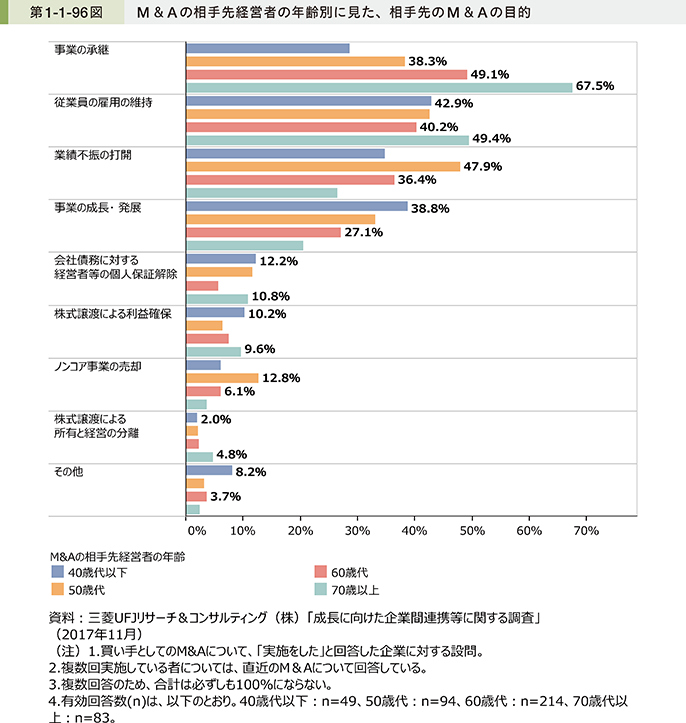

第1-1-96図は、買い手企業に対し、相手先企業の経営者年齢別にM&Aの相手先企業のM&Aの目的について確認したものである。これを見ると、相手先経営者の年齢が「60歳代」や「70歳以上」の場合、「事業の承継」を目的とする割合が最も高いことが分かる。一方で、経営者年齢が「40歳代以下」の場合は、「事業の成長・発展」を目的としてM&Aを行う割合が他の年代よりも高くなっており、企業の成長戦略としてM&Aが活用されていることがうかがえる。

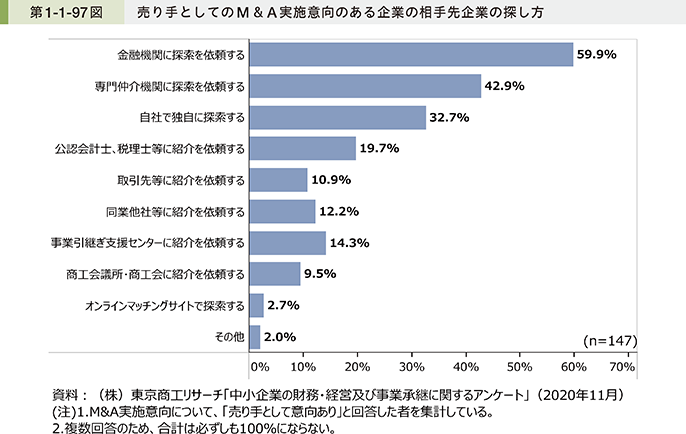

第1-1-97図は、売り手としてのM&A実施意向のある企業の相手先企業の探し方について見たものである。これを見ると、金融機関や専門仲介機関に依頼する企業の割合が相対的に高いことが分かる。また、第1-1-92図で見た買い手としての意向がある企業と比較すると、「事業引継ぎ支援センター」14や「商工会議所・商工会」に紹介を依頼する割合が相対的に高く、身近な公的機関に相談するケースも多い様子が見て取れる。

14 2021年4月より、「事業承継・引継ぎ支援センター」に改組

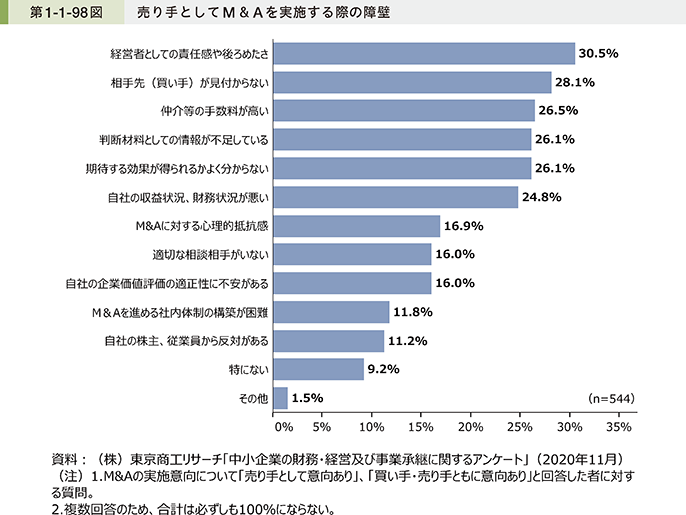

第1-1-98図は、売り手としてのM&Aを実施する際の障壁について見たものである。「経営者としての責任感や後ろめたさ」が最も高く、M&Aの意志決定の際にこうした心理的側面が影響していることが分かる。また、「相手先(買い手)が見付からない」や「仲介等の手数料が高い」といった実務的な障壁の割合も高く、売り手としてのM&Aを支援する仕組みの更なる充実が期待される。

事例1-1-1は、感染症の影響により閉店を決断した豆腐店を第三者承継し、事業多角化にチャレンジする中小企業の事例である。また、事例1-1-2は、既存の経営資源をいかして、後継者が積極的に新たな取組に挑戦する中小企業の事例である。

事例1-1-1:株式会社ヒダカラ

感染症の影響により閉店を決断した豆腐店を第三者承継し、事業多角化に挑戦する中小企業

所在地 岐阜県飛騨市

従業員数 18名

資本金 500万円

事業内容 小売業

▶大手企業を退職し、地元にUターンし起業

岐阜県飛騨市の株式会社ヒダカラは、地元飛騨地方の食材に特化したECサイト「ヒダカラ商店」の運営のほか、地域の事業者や自治体向けにブランディング、販売支援などを行う企業である。大手ECサイト運営企業に勤めていた舩坂康祐社長が妻の舩坂香菜子共同代表と共に、「飛騨をもっとホットに!」をビジョンに掲げ、2019年に設立。舩坂社長は、前職で全国各地のマーケティング支援を行っていた経験から、飛騨地方にも魅力的な地域産品が多くあるにも関わらず、消費者に魅力が伝わっていない現状にかねてから問題意識を持っており、地域の個性やこだわりを次世代に残したいと考えて、起業した。起業後は、感染症の影響で行き場をなくした飛騨の食材を詰め合わせてセット販売する「飛騨の宝箱」など、ECサイト運営事業を中心に業容拡大を図ってきた。

▶地元に愛される豆腐店の閉店を聞き、第三者承継を決意

岐阜県白川村の深山豆腐店は、当地で古くから作られてきた伝統食材「石豆腐」を製造・販売する豆腐店である。岐阜県の一大観光地である白川郷からも近く、地元客や観光客に親しまれてきたが、感染症の影響による売上減少や店主の高齢化などにより、2021年3月末で閉店することとなった。株式会社ヒダカラは当時、深山豆腐店と直接的な取引はなかったが、白川村のふるさと納税に関するプロジェクトで何度か顔を合わせたことがあった。閉店前に香菜子共同代表が同店を訪れると、店主からは冗談半分で「事業を引き取ってもらえないか」と言われた。その場では結論を出さなかったが、舩坂社長やスタッフと議論する中で、「石豆腐を途絶えさせてはいけない」、「地域の魅力を再構築できるかもしれない」という思いから、承継することを決断した。その後、具体的に収支計画を立てるなど事業の現実性を精査し、2021年4月から事業承継に向けた具体的な手続きを開始した。事業承継に当たっては、岐阜県事業承継・引継ぎ支援センターからM&Aに関する基本的な手続きや費用感の相場を教えてもらうなどのサポートを受けながら、同年8月に事業譲渡の締結に至った。

▶クラウドファンディングやテイクアウト対応など新たな取組にもチャレンジ

事業承継後は、数か月にわたって社員が先代の店主から石豆腐の製法について指導を受け、技術を習得した。さらに、製造設備購入などの資金を集めるため、クラウドファンディングに取り組んだ。同社の事業承継に対する思いと石豆腐の魅力があいまって、当初の目標である50万円を大きく上回る126万円の資金が全国から集まった。同社では、この資金などを活用して、機械の入替えや新商品の開発を進めるほか、アフターコロナを見据え、テイクアウトやイートインに対応する店舗へのリニューアルを実施した。舩坂社長は、「初めての製造業への進出という不安はあったが、クラウドファンディングを通じて石豆腐の魅力を再確認し、今回の事業承継の可能性を実感している。当社としても大きなチャレンジとなるが、地域の発展のためにも事業を成長させていきたい。」と語る。

事例1-1-2:株式会社山上木工

先代までに培った強みをいかし、後継者が新たな取組や販路開拓に積極的に取り組む中小企業

所在地 北海道津別町

従業員数 19名

資本金 300万円

事業内容 木製建具工事業

▶同社の知名度の低さを痛感するも、技術力には確かな自信

北海道津別町の株式会社山上木工は、木製家具のOEM製造から自社ブランド「ISU-WORKS」の販売製造までを手掛ける企業である。コンピュータで数値制御した高度なNC工作機械による「機械力」と、高い加工技術を持つ熟練の木工職人による「職人力」を強みとしている。3代目となる山上裕一朗専務は、大学卒業後、大手工作機械メーカーに勤務。当時は家業を継ぐという意識はなかったが、父である山上裕靖社長の助けになりたいという気持ちが強まり、2013年に同社に入社した。新規受注を得るために回った営業先では同社の知名度の低さを痛感したが、確かな技術力で作られる同社の製品品質に自信があった山上専務は、同社の今後の成長を見据え、「オホーツクから世界に」を合言葉に、同社のPRと販路開拓に積極的に取り組むこととした。

▶自社ショールームの整備や海外展開などに積極的に取り組む

山上専務は情報発信を強化するため、同社のHPを一新。さらに、動画やSNSを駆使しながら実績や技術力の高さなどを積極的に発信した。また、2015年には廃校になった小学校を活用した自社ショールーム「TSKOOL(ツクール)」の整備を開始。3年をかけてリノベーションし、同社の製品を発信しているほか、木工教室を開校するなど地元津別に人を呼び込むスポットとしても機能している。また、山上専務は自社ブランド「ISU-WORKS」の海外展開にも積極的に挑戦。2017年に経済産業省が実施した、フランスのパリにおいて地域の優れたクールジャパン商品のテストマーケティングを支援する「Challenge Local Cool Japan in パリ」事業に応募し、これに選定されると、1年間の常設展示の機会を得る。これにより海外展開の足掛かりを掴むと、現在はフランスでの展開に加え、香港においても5店舗を出店するなど、海外進出に成功。さらに今後は、台湾やシンガポール、タイなどへの進出を予定している。こうして自社のPRと海外展開を進める中、更なる実績を作りたいと考えていた山上専務は、株式会社SYD代表取締役でデザイナーの吉田真也氏とともに、2018年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が公募した「メダルケースの製造委託契約」のプロポーザルに挑戦。締切日までの僅かな日数の中で、同社の技術力をいかして0.1ミリ単位で削って修正する緻密な作業を続け、200個以上の試作品を作成した結果、受注を勝ち取る。「オホーツクから世界に」を目標として掲げていた同社において、地域の小さな会社であっても世界規模の仕事ができることを体現した瞬間でもあった。

▶昨年は過去最高の売上高を記録するとともに、今後は更なる海外展開に挑戦

一連の取組は、同社の認知度向上につながったほか、現在では直接、海外のクライアントからも仕事の依頼が来るようになるなど、国内外問わず、新規受注も増加している。また、「ISU-WORKS」の立ち上げ当初は100脚以下だった年間販売数も、2021年は1,400脚まで増加し、売上高も過去最高を記録した。

2020年、山上専務は「ISU-WORKS」の更なる海外展開に加えて、地元北海道で作られている家具やインテリア雑貨の海外輸出などを手掛ける地域商社「株式会社The Goods」を設立。これまでの海外展開などの経験を基に、自社だけにとどまらずオホーツクの魅力向上にも取り組んでいく予定としている。「先代までに培ってきた土台があったからこそ、新たな取組に挑戦できた。今後は自社ブランドだけにとどまらず、オホーツクの魅力を世界に届けるために挑戦を続けたい。」と山上専務は意気込む。

後継者不在の中小企業は、M&Aによって廃業等を回避できる可能性もある一方で、買い手企業が見つからないなどM&Aを実施できない場合には廃業等に移行せざるを得ないが、こうした場合でも経営資源の一部を引き継いでいくことが重要である。こうした経営資源を創業希望者が引き継ぐことは、創業希望者にとっても創業時におけるリスクやコストを抑える上で有用なケースも少なくないと考えられる15。

15 中小企業庁(2021)「中小M&A推進計画」

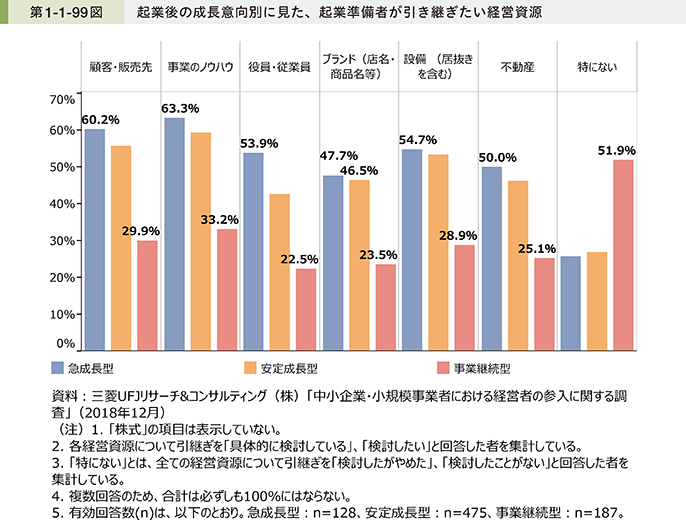

第1-1-99図は、起業後の成長意向別に起業準備者が引き継ぎたい経営資源について見たものである。これを見ると、起業後の成長意向が強いほど、経営資源の引継ぎを希望する割合が高いことが分かる。経営資源の引継ぎを支援することは、成長意向の強い起業家の支援につながる可能性が高いと考えられる。

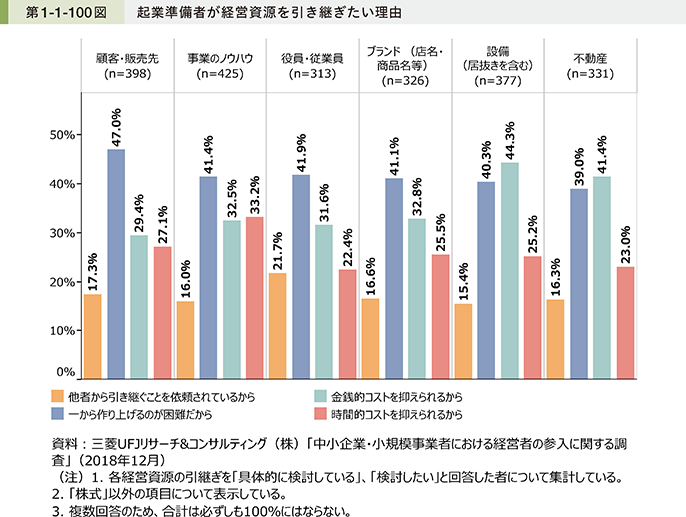

第1-1-100図は、起業準備者が経営資源を引き継ぎたい理由について見たものである。他者から引継ぎを依頼されていなくても、経営資源を引き継ぎたいと考える起業準備者が多いことが分かる。また、「設備(居抜きを含む)」、「不動産」では「金銭的コストを抑えられるから」と回答した者の割合が最も高い一方で、「顧客・販売先」、「事業のノウハウ」、「役員・従業員」、「ブランド(店名・商品名等)」では「一から作り上げるのが困難だから」と回答した者の割合の方が高いことが分かる。

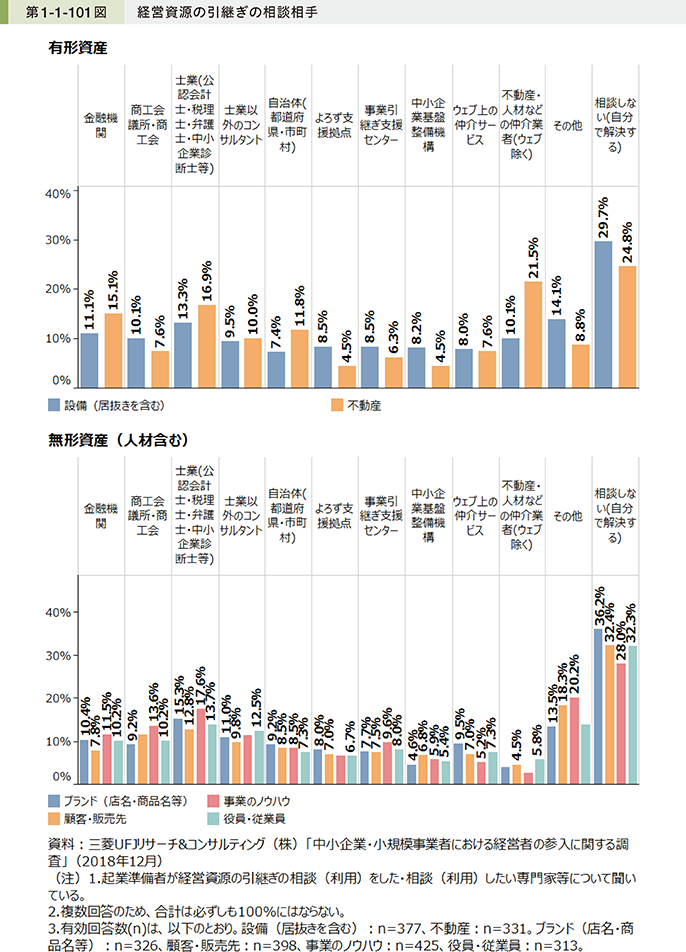

第1-1-101図は、経営資源の引継ぎの相談相手について見たものである。これを見ると、全ての経営資源について、「相談しない(自分で解決する)」の割合が最も高く、また「その他」の割合も高いことが分かる。有形資産では、「相談しない」以外では「不動産・人材などの仲介業者(ウェブ除く)」が多い一方、無形資産では、「不動産・人材などの仲介業者(ウェブ除く)」が非常に低いこと、「商工会議所・商工会」、「士業(公認会計士・税理士・弁護士・中小企業診断士等)」が相対的に高いことが分かる。各支援機関が、経営資源の引継ぎへの支援に関する情報を発信していくことも、経営資源の引継ぎの促進につながるものと考えられる。

事例1-1-3は、感染症の影響を受けながらも、事業承継を実施した事例である。

事例1-1-3:株式会社上町家守舎

感染症下で事業承継を実施し、地元の味を守り続けている中小企業

所在地 岩手県花巻市

従業員数 45名

資本金 100万円

事業内容 飲食業、その他小売業

▶長年愛される地元の名店を残すために

岩手県花巻市の株式会社上町家守舎は、花巻市のランドマークであるマルカンビルの運営を軸として、2016年に設立した地元のまちづくりに貢献している企業である。社長の小友康広氏は、同社以外でも、空き家のリノベーションを実施し商業化するなどの取組を行っており、これまでも花巻市の活性化に寄与していた。花巻市中心部で1955年から続く老舗の餃子屋「夜来香(イエライシャン)」の当時の店主である伊藤達夫氏は、自身が75歳を迎えるに当たり、事業を誰かに引き継いでもらいたい意向を持っていた。こうした中で、日々まちづくりや、地元の良いものを残していきたいと考えている小友社長がその情報を知り、事業承継の打診を行う機会を得た。「夜来香」は、伊藤氏が2代目店主として1976年から経営しており、長年地元民に愛されているお店で、花巻市内では有名店であった。現店主の菊池英樹氏は花巻市出身で、「夜来香」には何度も足を運んだことがあり、かねてより伊藤氏との交流もあった。株式会社上町家守舎では、飲食事業部長としてマルカンビル大食堂の指揮を執っており、事業承継の機会を前向きに捉えていた。「夜来香」の次期店主を菊池氏とする方向で、事業承継に向けた取組を2020年夏頃から本格的に開始した。

▶事業の譲渡主と譲受主との信頼関係の構築

当初、菊池氏が伊藤氏に接触した際は、別の事業者が引継先の候補として存在した。その後、伊藤氏が株式会社上町家守舎の事業への取組姿勢や花巻市への思い入れに感銘を受け、同社に引き継ぐことを決めた。菊池氏の「地元の味を守り抜く」との堅い覚悟と「事業内容や企業の歴史を真の部分から理解し、オーナー様の気持ちを酌み取ることが大切」との考えやその情熱は、伊藤氏にしっかりと伝わっていた。2020年11月から2か月間、伊藤氏とともに修行を実施。皮や餡まですべて手作りのこだわりある餃子で、長年親しまれた味をしっかり作り出せるよう腕を磨いた。そして、翌年2021年1月に事業承継を実施。菊池氏を店主として新たなスタートを切った。

▶事業承継を契機に生産体制を強化

事業承継前からテイクアウトの需要はあり、感染症下でも対応していた。しかし、店内での飲食が限られる時期もあったため、売上げを伸ばすことは難しかった。そこで、事業承継を実施後に同社の従業員にも餃子の作り方を伝授し、製造体制を強化した。テイクアウトの供給量を増加し、集客力のあるマルカンビル大食堂でも餃子を提供することを可能にした。その結果、事業承継前と比べ、「夜来香」店舗での売上げは感染症下でも維持し続け、店舗とマルカンビル大食堂を含めた当社全体での餃子の売上げは、2.5倍にまで伸ばすことができた。今後は、「地元のみならず、全国にこの餃子を届けられるよう、冷凍餃子の開発を目指していきたい。そして、花巻市発祥の名物商品として発信し、地元を盛り上げられるお店になれるよう、今後も頑張りたい。」と菊池氏は語る。

コラム1-1-7:中小PMIガイドライン

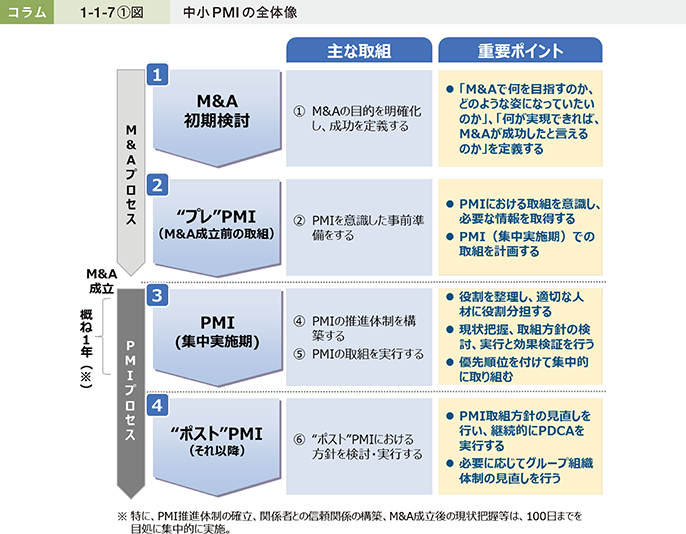

事業承継や生産性向上等の手段としてM&Aを選択する中小企業が増える一方、PMI(Post Merger Integration)と総称するM&A実施後の統合作業の重要性を認識・理解する中小企業や、それを支援する支援機関は少ない。M&Aの成立だけでなく、M&A後の中小企業の事業継続や成長を支援することで、M&Aを成功に導くことが重要である。

こうした状況を踏まえ、中小企業庁では、2022年3月16日、中小企業のM&AにおけるPMIの成功事例や失敗事例を分析するなどして、現時点の知見として譲受側が取り組むべきと考えられるPMIの取組を整理し、「中小PMIガイドライン」として取りまとめた。本ガイドラインでは、規模の大小等を問わず、幅広い中小企業においてM&Aが広がりつつあることを踏まえ、経営資源に制約のある比較的小規模な中小企業であっても対応できるよう「基礎編」を用意するとともに、必要に応じてより高度な取組にも挑戦できるよう「発展編」も用意した。

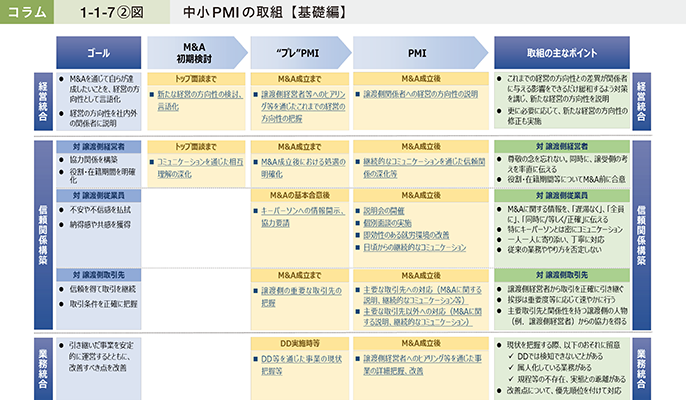

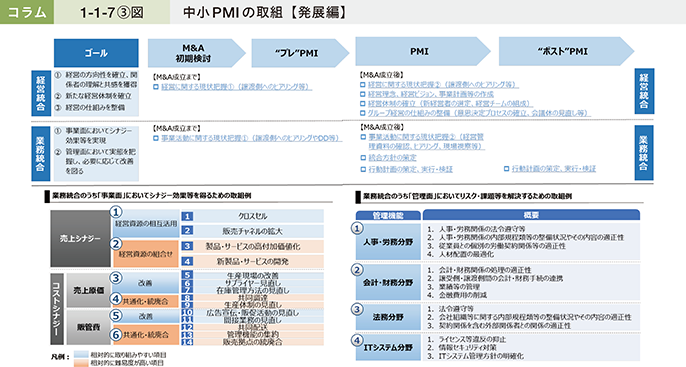

本ガイドラインでは、PMIの主な構成要素を「経営統合」「信頼関係構築」「業務統合」の3領域と定義し、PMIの推進体制や各領域における手順、求められる取組などを示した。また、M&Aの検討段階からPMIに向けた準備を進めることがPMIを円滑に実行する上で欠かせない点や、M&A成立後概ね1年の集中実施期間を経て、それ以降も継続的に取組を実施することが重要であることを示した。

譲受側の売上高が3億円以下の場合を主な対象として想定する「小規模M&A案件」において、円滑な事業の引継ぎを目指す譲受側向けの「基礎編」では、M&A成立後100日~1年程度までに求められる基本的な取組を中心に記載した。小規模案件は譲渡側の企業規模が小さいことが多く、経営者の影響力が強いことから、M&A成立後、経営者の交代時に求心力が低下し、事業の円滑な引継ぎに支障が生じるリスクがある。

このため、譲渡側の先代経営者や、従業員、取引先と信頼関係を構築することを重視する必要があるとした上で、具体的な手法として従業員向けの説明会開催や個別面談の実施、即効性のある就労環境の改善などを主として記載した。

譲受側の売上高が10~30億円程度の場合を主な対象として想定する「中・大規模M&A案件」における譲受側向けの「発展編」では、「基礎編」に記載された取組の実行を前提に、譲渡側とのシナジー(相乗効果)創出に必要な取組や、人事・労務・会計・法務等の管理機能の統合に必要な取組などを重点的に記載した。

PMIのイメージをより鮮明に持ってもらうべく「基礎編」「発展編」ともに、M&A経験のある全国の中小企業から直接ヒアリングした成功事例や失敗事例を掲載した。中小企業の皆様には、本ガイドラインが、中小企業のM&AにおけるPMIの重要性を認識し、個々の具体的な案件の状況に応じてPMIに取り組むための「道しるべ」となることを期待している。また、支援機関の皆様には、本ガイドラインを支援の「基本型」として活用いただき、独自に魅力的な支援を展開していただくことを期待している。