第6節 労働生産性と分配

将来的に人口減少が見込まれる中、我が国経済の更なる成長のためには、企業全体の99.7%を占める中小企業の労働生産性を高めることが重要である。本節では、中小企業・小規模事業者の労働生産性について現状を把握していく。

1.中小企業・小規模事業者の労働生産性と分配

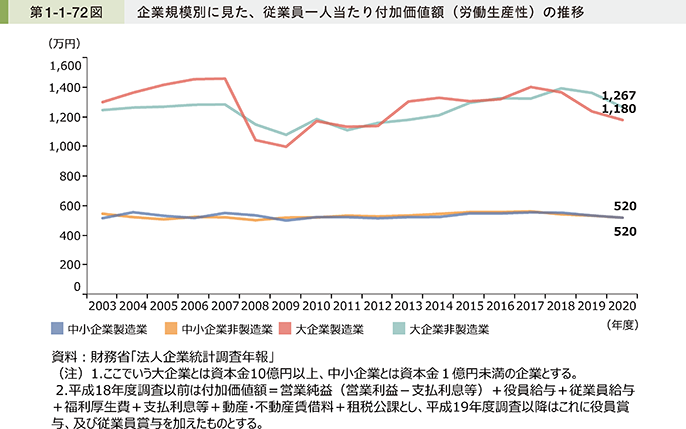

第1-1-72図は、企業規模別に従業員一人当たり付加価値額(労働生産性)11の推移を示したものである。これを見ると、中小企業の労働生産性は製造業、非製造業共に、大きな落ち込みはないものの、長らく横ばい傾向が続いていることが分かる。

11 労働生産性の算出に当たっては、厳密には分母を「労働投入量」(従業員数×労働時間)とする必要があるが、本白書ではデータ取得の制約などから、分母に「従業員数」を用いている点に留意されたい。

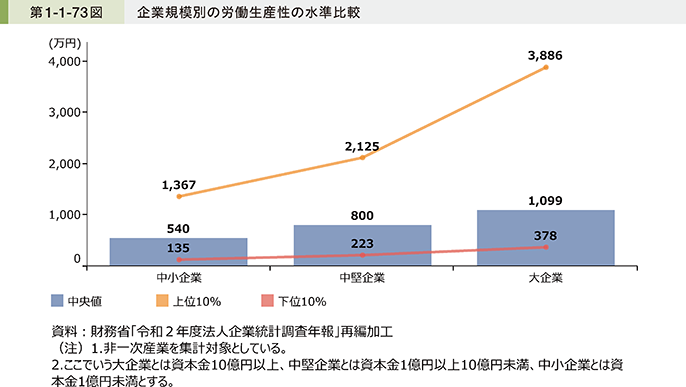

第1-1-73図は、企業規模別に上位10%、中央値、下位10%の労働生産性の水準を示している。これを見ると、いずれの区分においても、企業規模が大きくなるにつれて、労働生産性が高くなっている。しかし、中小企業の上位10%の水準は大企業の中央値を上回っており、中小企業の中にも高い労働生産性の企業が一定程度存在していることが分かる。反対に、大企業の下位10%の水準は中小企業の中央値を下回っており、企業規模は大きいが労働生産性の低い企業も存在している。

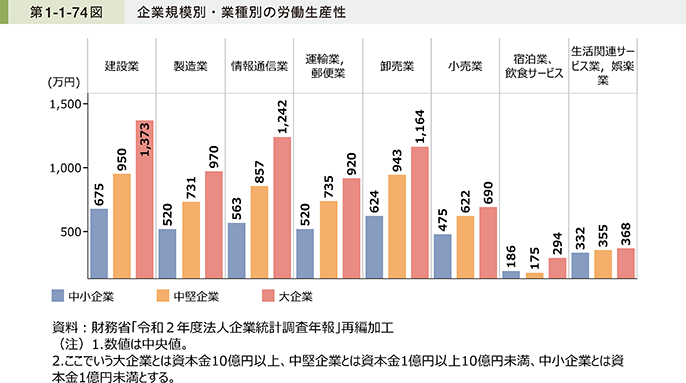

第1-1-74図は、企業規模別、業種別に労働生産性の中央値を比較したものである。これを見ると、業種にかかわらず、企業規模が大きくなるにつれて労働生産性が高くなることが見て取れる。

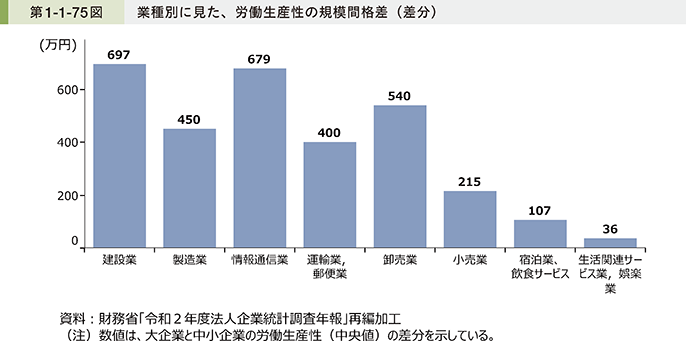

第1-1-75図は、大企業と中小企業の労働生産性の差分を用いて、労働生産性の規模間格差を業種別に示したものである。これを見ると、「建設業」や「情報通信業」、「卸売業」では大企業と中小企業の労働生産性の格差が大きいことが分かる。一方で、「小売業」や「宿泊業, 飲食サービス業」、「生活関連サービス業, 娯楽業」では、大企業も含め業種全体での労働生産性が低いこともあり、企業規模間の格差は比較的小さい。

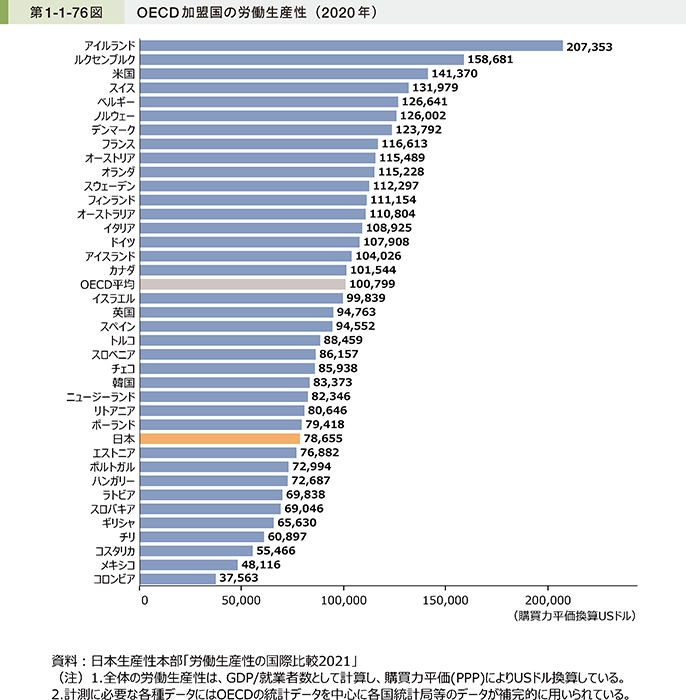

第1-1-76図は、我が国の労働生産性について国際比較したものである。日本の労働生産性については、OECD加盟国38か国中28位とOECD平均を下回り、首位のアイルランドの約4割弱程度の水準である。

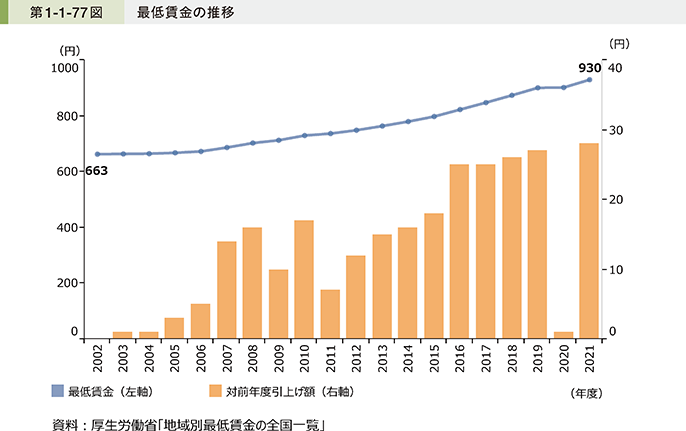

また、我が国の中小企業は感染症による経済活動への影響や高齢化・人口減少などといった構造的な変化に直面する一方で、残業規制や同一労働同一賃金といった「働き方改革」を始め、最低賃金の継続的な引上げなどへの対応が必要となっている(第1-1-77図)。

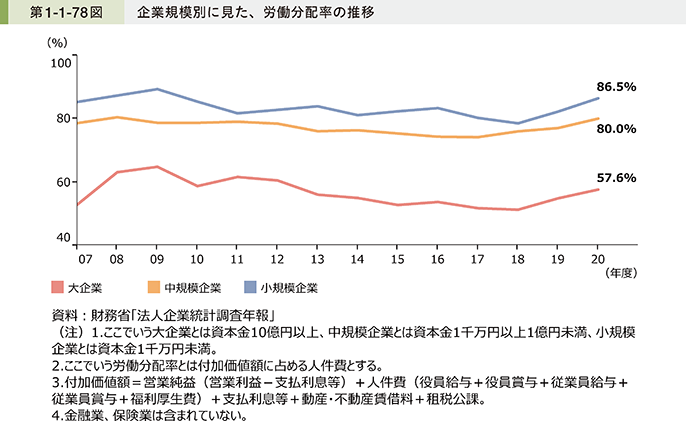

また、第1-1-78図は企業規模別に見た労働分配率12の推移であるが、大企業に比べて、中規模企業及び小規模企業では、労働分配率が長年にわたって高止まりしていることが分かる。

12 企業は事業活動により生み出した「付加価値」を基に、人件費などの諸費用を賄い、利益を得ているが、「労働分配率」とは、企業が生み出した付加価値額のうち、どれだけが労働者に分配されているかを表す指標である。

経済・社会環境の変化に対応しつつ、企業としての成長や事業の拡大を継続的に図っていくためには、収益拡大から賃金引上げへの好循環を継続させることが必要であり、起点となる企業が生み出す付加価値自体を増大させていくことが重要であると考えられる。

コラム1-1-5:中小企業生産性革命推進事業

経済産業省は、中小企業の生産性の向上を図り、足腰の強化を進めていくため、「中小企業生産性革命推進事業」を実施することを目的した運営費交付金を(独)中小企業基盤整備機構に対して交付することで、中小企業・小規模事業者の設備投資、販路開拓、IT導入等を支援している。

令和元年度補正予算から令和3年度補正予算まで5次にわたり約9,600億円の予算措置を行い、感染症の影響を受けつつも、前向きな取組を行う中小企業・小規模事業者の取組を支えるべく、特別枠を創設して補助率や補助上限額を引き上げるなど、制度を拡充している。

令和3年度補正予算では、これまでの「ものづくり・商業・サービス補助金」、「持続化補助金」、「IT導入補助金」の3事業に加えて、「事業承継・引継ぎ補助金」を新たに追加し、中小企業の生産性向上を一層強力に支援していく。

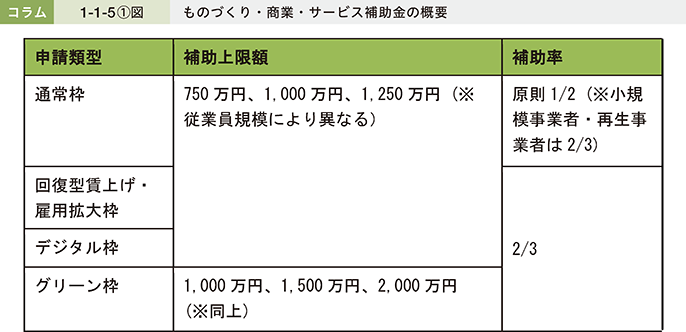

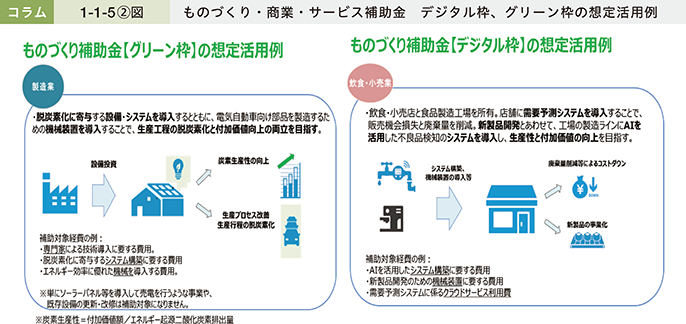

ものづくり・商業・サービス補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり・商業・サービス補助金)は、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス等の改善を行うための設備投資等を支援する事業として、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上に資する取組を幅広く支援している。

令和3年度補正予算では、通常枠に加え、DXに資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を支援対象とする「デジタル枠」、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を対象とする「グリーン枠」、業況が厳しい事業者に対して、賃上げ・雇用拡大に取り組むための生産性向上を支援する「回復型賃上げ・雇用拡大枠」、の三つの申請類型を新設し、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援する。

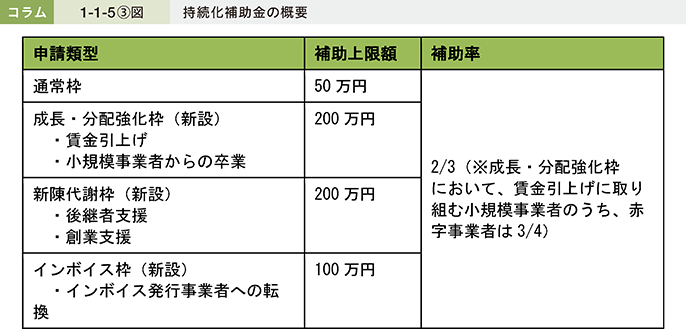

持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(通称:持続化補助金)は、小規模事業者が、変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくために行う、展示会への出展や新商品の開発、生産設備の導入等の販路開拓等の取組を支援している。申請に当たっては小規模事業者と地域の商工会・商工会議所が一体となって経営計画を作成することが求められている。

令和3年度補正予算では、通常枠に加え、賃金引上げや雇用の増加による事業規模の拡大に取り組む小規模事業者を支援対象とする「成長・分配強化枠」、後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業後間もない小規模事業者を支援対象とする「新陳代謝枠」、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応に取り組む小規模事業者を支援対象とする「インボイス枠」の3枠5類型を新設し、事業環境変化に対応する小規模事業者の取組を支援する。

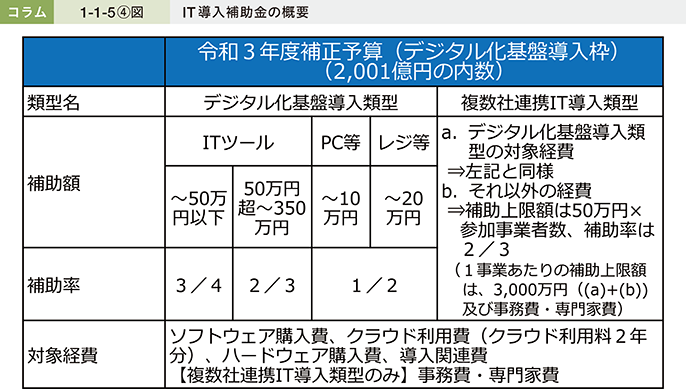

IT導入補助金

サービス等生産性向上IT導入補助金(通称:IT導入補助金)は、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツールを導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ります。

■デジタル化基盤導入類型

中小・小規模事業者に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の導入費用を支援します。

■複数社連携IT導入類型

複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援します。

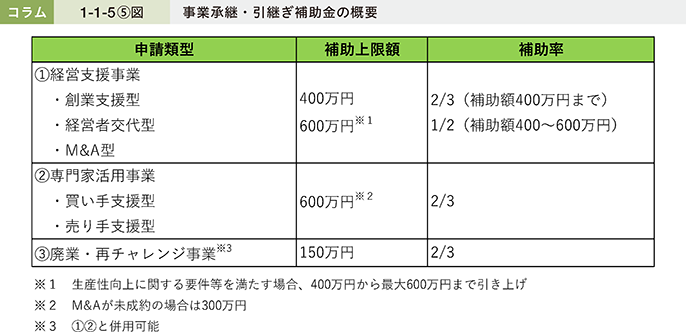

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金は、円滑な事業承継・事業引継ぎ(M&A)を後押しするため、事業承継・事業引継ぎ後の設備投資や販路開拓等の新たな取組を支援するとともに、事業引継ぎ時の専門家活用費用等を支援している。また、事業承継・引継ぎに伴う廃業等についても支援している。

支援に当たり、事業引継ぎ時の専門家活用費用のうち、フィナンシャルアドバイザーや仲介に係る手数料の補助については、あらかじめ「M&A支援機関登録制度」に登録された支援機関が提供する支援のみを補助対象とすることにより、安心な中小M&Aが推進される仕組みとしている。

令和3年度補正予算では、「中小企業生産性革命推進事業」に新たに追加することで、時期を問わずに行われる事業承継・事業引継ぎに対して、年間を通じて機動的かつ柔軟な支援が可能となった。

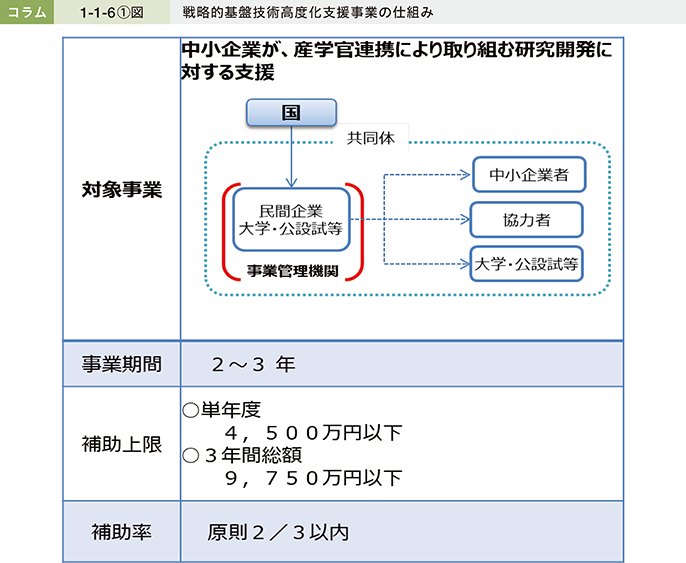

コラム1-1-6:戦略的基盤技術高度化支援事業(通称:サポイン事業)

(※)令和4年度からは「成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech)」に名前を変えて実施予定。

戦略的基盤技術高度化支援事業(通称:サポイン事業)は、「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に基づいた研究開発や試作品開発等の取組を支援し、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を通じて我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな産業の創出を図ることを目的としている。

具体的には、中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組について最大3年間の支援を行う。

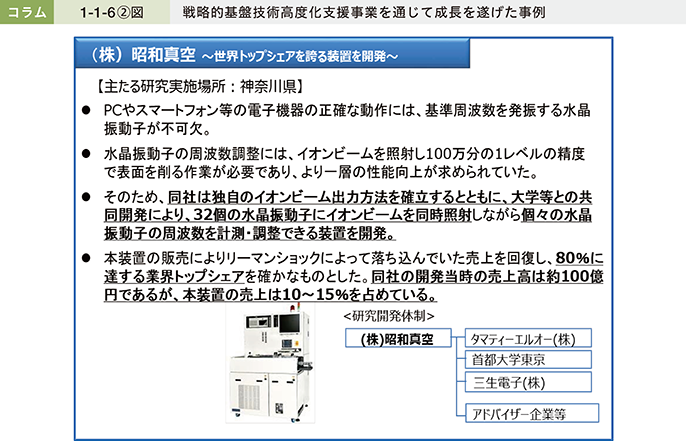

本事業は平成18年度に創設され、これまでのべ2,000件以上の中小企業の研究開発プロジェクトを支援。平成29年に実施した効果測定の結果、採択企業は非採択企業と比べ、一社当たり採択から8年で毎年の売上約20億円、売上総利益約3億円プラスの効果があること等が確認されており、本事業を通じて研究開発に取り組んだ結果、成長を遂げた事例も多数存在。

令和4年度からは「戦略的基盤技術高度化支援事業」と革新的なサービスモデルの開発支援事業である「商業・サービス競争力強化連携支援事業」を統合し、名称を「成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech)」に改め、先端技術を活用した高度なサービス開発等の取組を支援の対象に含める。また、本事業で取り組む研究開発プロジェクトに関し、出資者からの出資を受けることが見込まれる事業者を支援する「出資獲得枠」を新たに創設。

中小企業庁では、本事業で取り組んだ研究開発成果のPRの場として、展示会「中小企業テクノロジー展」やWebサイト「サポインマッチ・ナビ」などを用意しており、こうしたツールを通じて、研究開発成果の事業化の取組を後押ししていく。