第2節 感染症流行下における小規模事業者の課題と商工会・商工会議所の支援

本節では、感染症流行下における経営指導員から見た小規模事業者の経営課題を確認するとともに、商工会・商工会議所が実施した支援について分析する。

1.経営指導員から見た小規模事業者の経営課題

ここでは、「事業者アンケート調査」と「経営指導員アンケート調査」を用いて、小規模事業者の経営課題を確認していく。

〔1〕感染症流行前後の小規模事業者の経営課題

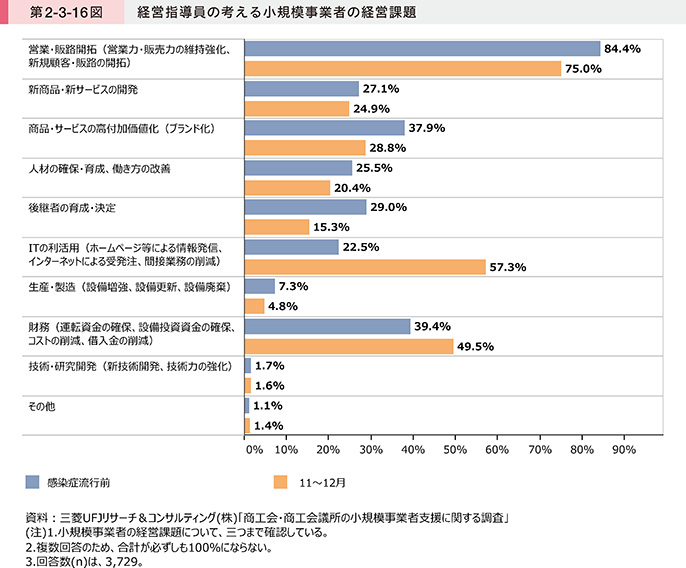

第2-3-16図は、商工会・商工会議所の経営指導員が重要と考える小規模事業者の経営課題について、感染症流行前後の変化を示したものである。これを見ると、「営業・販路開拓(営業力・販売力の維持強化、新規顧客・販路の開拓)」は感染症流行前後にかかわらず重要度が高いことが分かる。

感染症流行前後の変化としては、「ITの利活用(ホームページ等による情報発信、インターネットによる受発注、間接業務の削減)」と回答する者が特に増加したことが見て取れる。

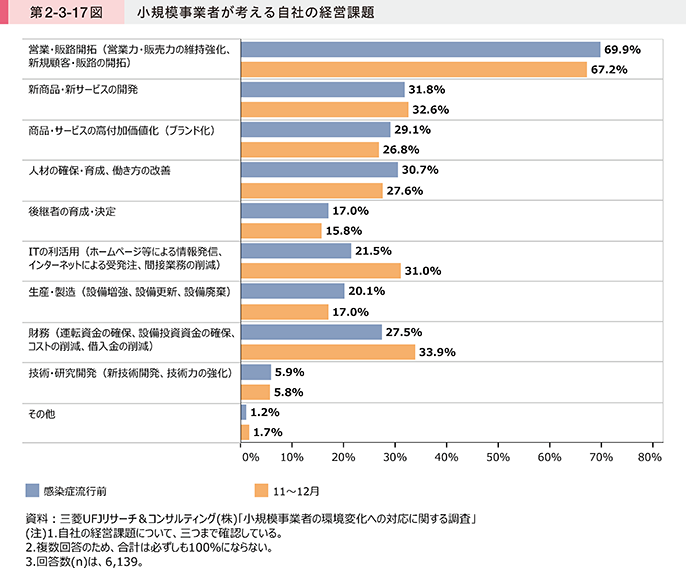

第2-3-17図は、小規模事業者が重要と考える自社の経営課題について、感染症流行前後の変化を確認したものである。「営業・販路開拓(営業力・販売力の維持強化、新規顧客・販路の開拓)」と回答している小規模事業者の割合は、感染症流行前後にかかわらず高いことが分かる。

感染症流行後は、経営指導員と同様に「ITの利活用(ホームページ等による情報発信、インターネットによる受発注、間接業務の削減)」が重要と考える経営者が増加していることが確認できる。

〔2〕経営指導員のデジタル化に対する認識

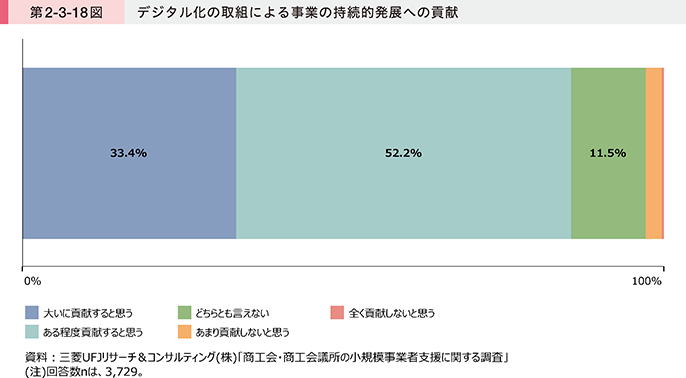

第2-3-18図は、経営指導員に対して小規模事業者が「デジタル化1」に取り組むことは事業の持続的発展へ貢献するかを聞いたものである。これを見ると、デジタル化に取り組むことが、今後の小規模事業者の持続的発展に貢献すると考える経営指導員が多いことが分かる。

1 ここでいう「デジタル化」とは、アナログデータをデジタルデータに変換・活用し、業務の効率化を図ることや、経営に新しい価値を生み出すことなどを指す。

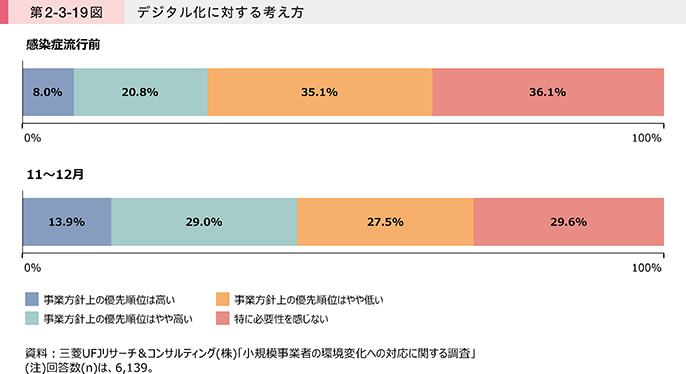

次に、小規模事業者が考える事業方針上の優先順位において、感染症流行前後での「デジタル化」に対する考え方の変化を示したのが第2-3-19図である。小規模事業者においても感染症流行前と比較して、デジタル化を「事業方針上の優先順位は高い」、「事業方針上の優先順位はやや高い」と回答する者が増加していることが分かる。

2.経営指導員の能力と感染症流行下における小規模事業者支援

ここからは、「経営指導員アンケート調査」を用いて、経営指導員の能力や感染症流行下における小規模事業者支援について確認していく。

〔1〕経営指導員の保有する資格

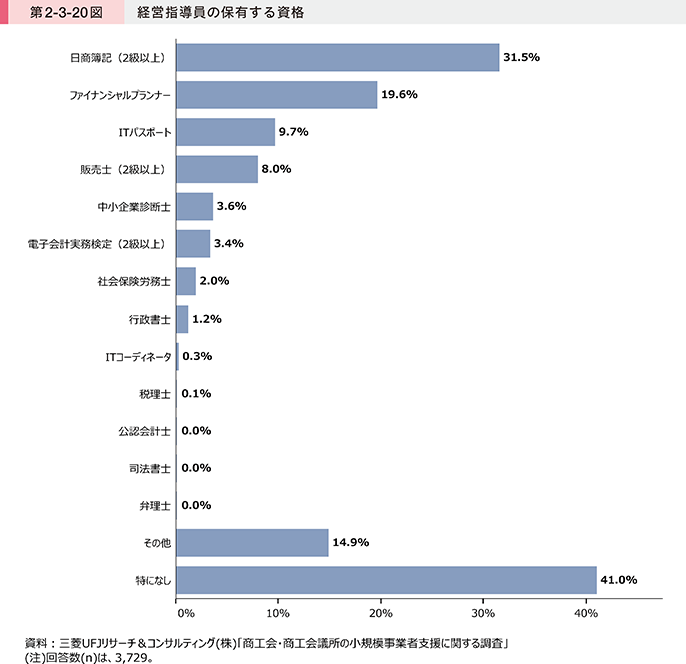

第2-3-20図は、経営指導員の保有する資格を示したものである。これを見ると、経営支援に必要となる記帳指導に役立つ「日商簿記(2級以上)」が最も多く、次いで「ファイナンシャルプランナー」の資格を保有している者が多いことが分かる。

〔2〕経営指導員の相談・指導延べ件数

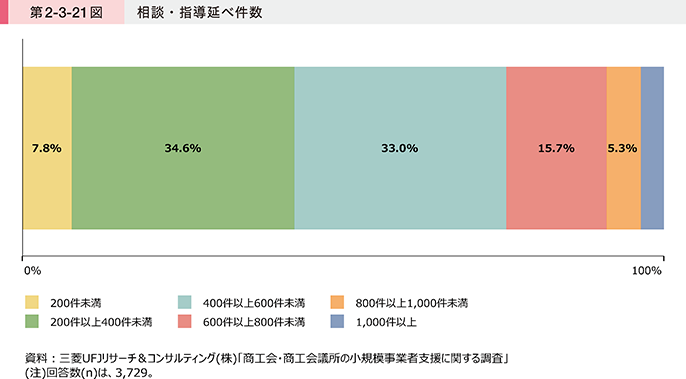

第2-3-21図は、経営指導員の1年間の相談・指導の延べ件数を示したものである。これを見ると、年間「200件以上400件未満」の経営指導員が最も多いものの、経営指導員一人当たりの相談・指導件数には個人差があることが確認できる。

〔3〕経営指導員が得意、あるいは支援した経験が多い領域

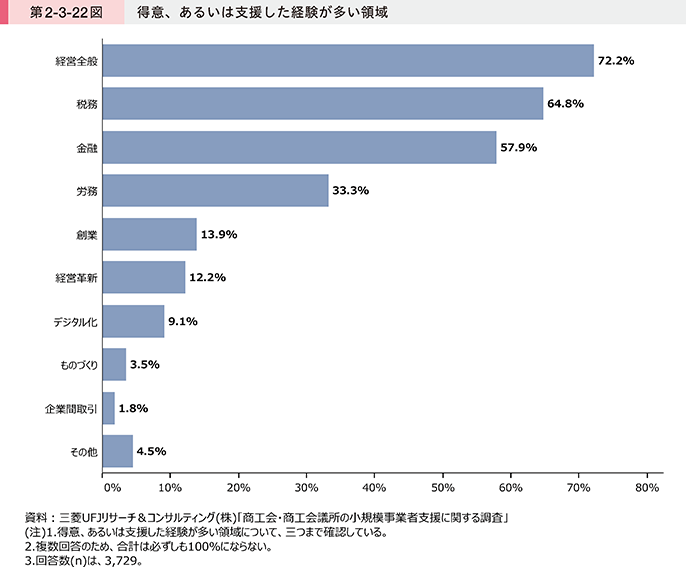

経営指導員は事業者からの様々な相談に対応すべく、多岐にわたる業務を担当しているが、なかでも得意、あるいは支援した経験が多い領域を示したのが第2-3-22図である。これを見ると「経営全般」の割合が最も高く、次いで「税務」、「金融」が挙げられていることが分かる。また、「デジタル化」については、得意あるいは支援した経験がある指導員が少ないことが確認できる。

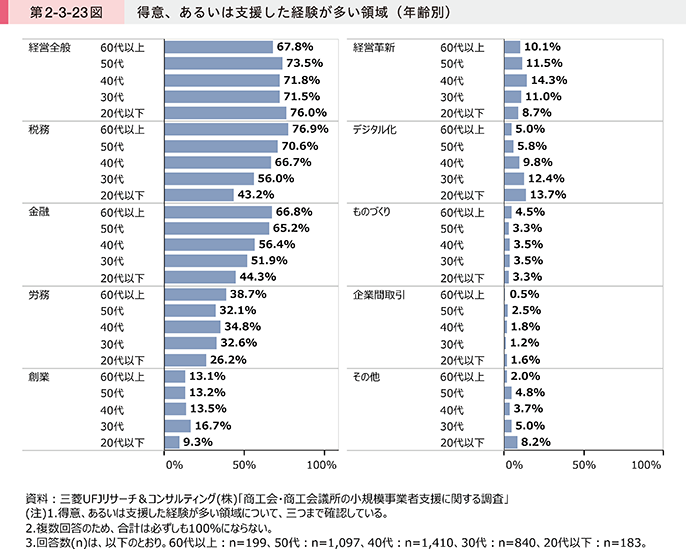

第2-3-23図では、第2-3-22図を経営指導員の年齢別に示したものである。ここでは経営指導員が最も得意、あるいは経験が多い「経営全般」で年齢による大きな差は見られない。「税務」、「金融」は年代が高いほど得意、あるいは経験が多い傾向にあることから、勤続年数に比例して習熟度が高くなっていくことが推察される。

また、「デジタル化」は年代が高い指導員ほど得意、支援した経験がある者が少なく、若い世代ほど得意、支援した経験が多いとする傾向にあることが分かる。

〔4〕対応が難しいと感じた相談内容

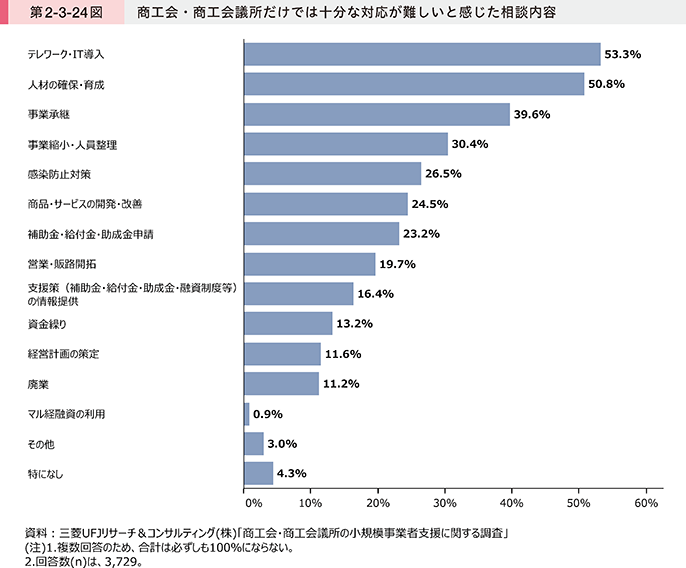

第2-3-24図は、経営指導員が商工会・商工会議所だけでは十分な対応が難しいと感じた相談内容を示したものである。これを見ると、専門知識やITベンダーとのネットワークが必要となる「テレワーク・IT導入」が最も多く、次いで「人材の確保・育成」、「事業承継」が挙げられ、このような分野における経営指導員の対応能力の向上や他機関との連携などが課題となっていることが示唆される。

〔5〕支援の質を高めるために連携を強化したい民間事業者

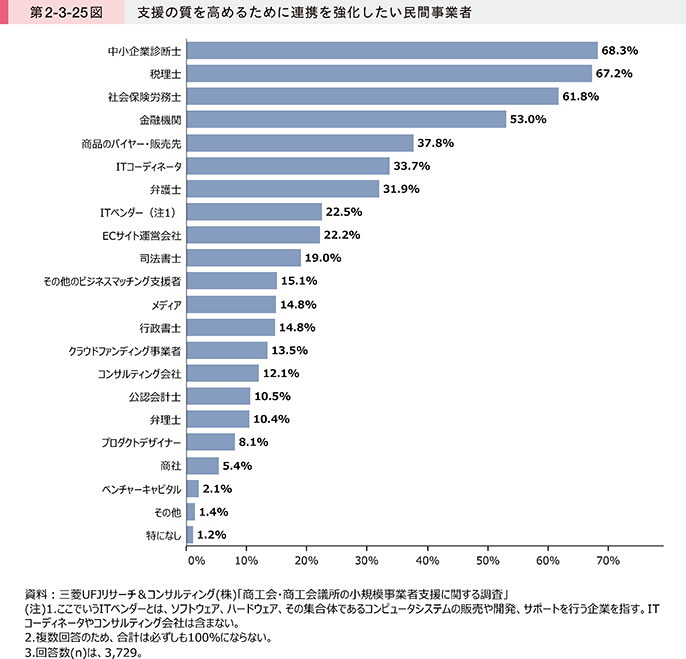

商工会・商工会議所では十分な対応が難しい相談については、外部の民間事業者などと連携することによって解決できる場合がある。第2-3-25図は、経営指導員が考える支援の質を高めるために連携を強化したい民間事業者を示したものである。これを見ると、「中小企業診断士」や、専門的な相談に対応する「税理士」、「社会保険労務士」、「金融機関」などといった民間事業者との連携を強化したいと考える者が多いことが分かる。また、「商品のバイヤー・販売先」や第2-3-24図でも見られたテレワーク・IT導入等への相談に対応すべく、「ITコーディネータ」との連携強化の意向が一定数あることから、事業者をつなぐネットワークの広がりを必要としている傾向にあるといえよう。

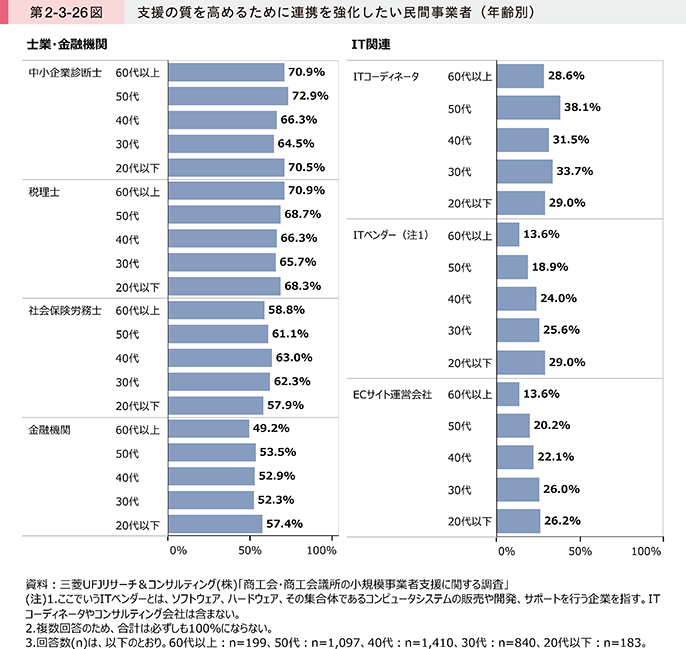

第2-3-26図では、経営指導員が連携を強化したい民間事業者のうち、上位を占める士業・金融機関とIT関連の専門家や事業者との連携意向について、年齢別に確認していく。

士業・金融機関との連携の意向については、年代による差は見られず、ITコーディネータに対しては、事業者支援の際に連携している場合もあり、全体的に一定程度連携を強化したいと希望していることが分かる。また、ITベンダーやECサイト運営会社などIT関連商品・サービスを提供する民間事業者については、若い経営指導員ほど連携を強化したいと考える者が多いことが確認できる。

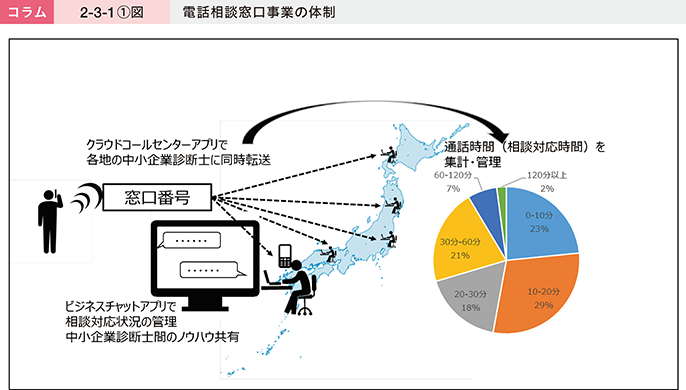

コラム2-3-1では、クラウド型のコールセンターシステムとビジネスチャットを活用して全国の中小企業診断士を窓口とする相談体制を設置した取組を紹介する。

コラム2-3-1:感染症流行下における中小企業診断士による電話相談窓口事業

感染症流行に伴う外出自粛の影響を受け、インターネットショッピングの利用率は高年齢層を含めて増加した。また、事業者側でもテレワークの実施が進み、ウェブ会議システムやビジネスチャットアプリの利用も一般的なものとなりつつある。総務省が公表した「テレワーク先駆者百選」でも中小・小規模事業者の取組が多く紹介されており、従業員全員を対象としたテレワーク勤務制度を導入している事例もある。

このようなテレワーク・リモート化の動きは、中小・小規模事業者向けの経営相談窓口の体制にも及んでいる。商工会・商工会議所においても電話やメールによる相談対応の比率が高まっている。また、地方自治体が運営する相談窓口では感染防止対策から対面式相談を中止し、電話やオンライン相談のみに舵を切ったものもある。

今後の経営相談窓口の運営に当たっては、対面式の窓口相談や巡回相談だけでなく、移動自粛やテレワークに対応した電話相談やウェブ会議システムを用いた非接触型のオンライン相談といった対応も重要になってくるだろう。

このような中、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業」によって実施した中小企業診断士による電話相談窓口事業(以下、「電話相談窓口事業」という。)を受託・運営した株式会社プロデューサー・ハウスは、全国各地の中小企業診断士とのネットワークを有し、企業と中小企業診断士をマッチングする事業や研修事業を実施する小規模事業者である。

同社は、クラウド型コールセンターシステムとビジネスチャットを組み合わせることで、100名以上の中小企業診断士が自身の事務所や自宅で全国各地から電話相談を受け付けることができる体制を構築。約5か月の窓口稼働期間中に5,000件以上の相談に対応した(コラム2-3-1〔1〕図)。

電話相談窓口事業は、育児や介護によって自宅を離れることのできない中小企業診断士や窓口常駐が難しい企業内診断士のリソースを活用できるほか、より多くの中小企業診断士によるきめ細かな相談対応が可能となるなど利点が大きい。

例えば、電話相談窓口には外国人経営者からの相談もあったが、ビジネスチャットを用いて、当該時間帯に外国語対応が可能な中小企業診断士へ転送処理することで対応した例もある。また、ビジネスチャット上での中小企業診断士間のコミュニケーションも活発化し、それに伴い国の施策を紹介する際の分かりやすい説明方法等ノウハウが蓄積・共有された。

加えて、クラウド型コールセンターシステムを用いることで相談に対応した通話時間を集計できるため、曜日や時間帯による相談件数の分析も容易となり、相談対応コストの見える化によって、従事する中小企業診断士の効率的な配置と一人当たりの負担軽減も可能となった。

商工会・商工会議所の経営指導員が支援の質を高めるために連携を強化したい先として中小企業診断士がトップに挙がっているが、このようなオンラインツールを活用することで更なる連携強化を図ることも期待される。

持続化補助金を活用する場合、通常であれば商工会・商工会議所を訪問して経営計画や事業計画の相談をするところ、感染症流行によりメールや電話を活用した相談に切り替えている事業者もいる。今後、テレワークの実施が進展していくことが予想される中、経営者が事業所以外のどこにいても電話やウェブ会議システムを活用することで、中小企業診断士への相談が容易となることが期待される。

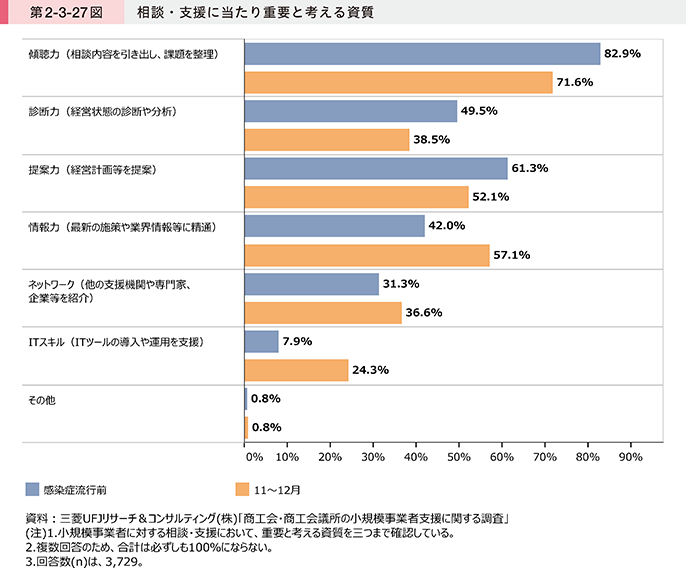

〔6〕小規模事業者からの相談や支援に当たって重要と考える経営指導員の資質

第2-3-27図は、経営指導員が考える小規模事業者に対する相談・支援に当たり重要と考える資質を感染症流行前後で示したものである。これを見ると、「傾聴力」が最も重要な資質と考える経営指導員が多いことが分かる。また、感染症流行後には、特に「ITスキル」、「情報力」を重要視するようになっており、感染症流行による経営環境の変化に合わせて、経営指導員自身の必要とする資質の認識が変化していることが確認できる。

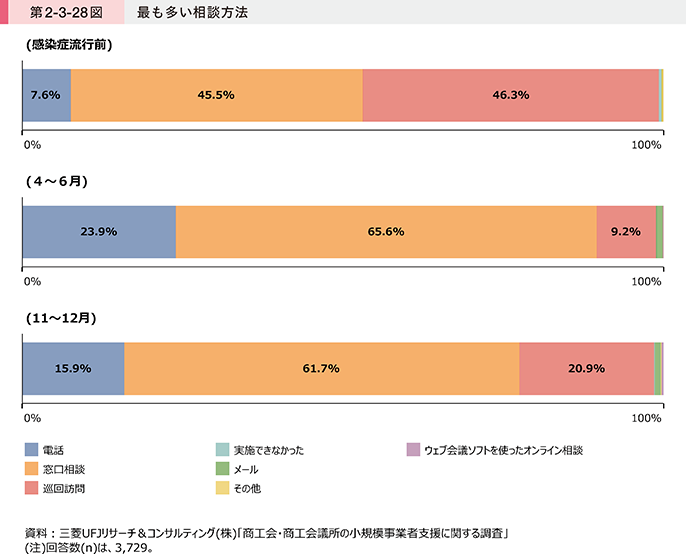

〔7〕最も多い相談方法

第2-3-28図は、感染症流行前、4~6月、11~12月の各期間における商工会・商工会議所に対する最も多い相談方法を示したものである。これを見ると感染症流行前では、「窓口相談」、「巡回訪問」が同程度で大きな割合を占めていたが、感染症流行後は「電話」や「窓口相談」が増加し、「巡回訪問」が減少していることが分かる。

また、感染症流行をきっかけにウェブ会議ソフトを使ったオンライン相談を開始している商工会・商工会議所もあるが、多い相談方法として挙げられたのは全体でわずかであったことから、対面での相談を希望する事業者が多いことが示唆される。

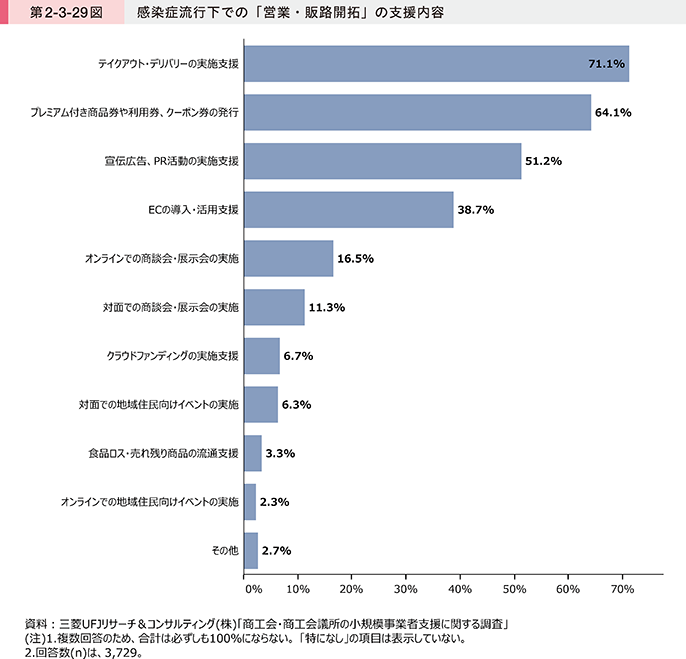

〔8〕感染症流行下で実施した「営業・販路開拓」に関する具体的な支援策

第2-3-29図は、経営指導員が感染症流行をきっかけに実施した「営業・販路開拓」に関する具体的な支援策を示したものである。これを見ると「テイクアウト・デリバリーの実施支援」が最も多く、次いで「プレミアム付き商品券や利用券、クーポン券の発行」、「宣伝広告・PR活動の実施支援」が挙げられている。また、「ECの導入・活用支援」も一定程度実施しており、商工会・商工会議所は地元事業者が感染症流行によって変化した消費行動に対応できるよう新サービス・商品提供への支援や地域活性化に向けた消費喚起といった支援に注力したことが推察できる。

事例2-3-3、事例2-3-4では、感染症流行による外出自粛等の影響を受ける事業者を支え、地域活性化に向けた支援に取り組む商工会・商工会議所の事例を紹介する。また、事例2-3-5では、商工会・商工会議所が行政と連携し、地域循環型ICカードシステムの導入によって地域の消費喚起に取り組む事例を紹介する。

事例2-3-3:山口商工会議所

テイクアウト用サイトの開設やプレミアムチケットの販売で地元事業者を支える商工会議所

消費者の変化・小規模事業者

所在地 山口県山口市

▶感染症により飲食店や宿泊施設を中心に大打撃

山口県山口市の山口商工会議所(会員数2,639事業所、2021年2月末時点)は、創業、経営革新、事業承継など伴走型の企業支援を重点的に行っている機関である。山口市は多くの飲食店を有する県の中心地で、萩・津和野など周辺観光地への宿泊拠点でもある。そのため、同所管内の会員は商業、観光サービス業が約半数を占めており、2020年の感染症流行は域内の経済に大打撃を与えた。同所は平時から山口市役所と頻繁に情報交換を行いながら事業を推進しており、感染症対策においても迅速な支援策の企画立案と事業の実行に取り組んだ。

▶情報発信から市内需要の喚起へと切れ目のない支援を実施

2020年2月、同所企画推進課は、市の企画経営課と協力して域内事業者への支援策を検討。持ち帰りサービスを実施する飲食店とそのメニューを紹介するWebサイトの構築を考案した。早速会員の飲食店に対して、持ち帰りサービスへの事業展開とWebサイト掲載を提案しながら、新たに保健所の許可が必要な店舗については同所で3~4月にまとめて申請のサポートを実施。Webサイトに掲載する店舗が40ほど集まった5月末に「テイクアウトdeやまぐち」を開設し、その後も持ち帰りサービスの情報を随時発信していった。続いて、市内消費者の需要を喚起すべくプレミアム(割増金)付きチケットを発行。幅広い業種を対象として、市民が事前にチケットを購入し、購入した店舗においてのみ利用できる「エール!やまぐち応援チケット」(利用期間:2020年6~8月)を皮切りに、市内の料飲組合に加盟する飲食店で利用可能な「エール!やまぐち飲食店応援チケット」(利用期間:同年9~10月)を発行。さらに、市内の店舗で利用できる「エール!やまぐちプレミアム共通商品券」(利用期間:同年11~翌2月)を発行するなど、矢継ぎ早に消費喚起に向けた支援策を実施した。

▶「テイクアウトdeやまぐち」はグルメサイトとして定着

「テイクアウトdeやまぐち」は、その後も飲食店からのメニュー開発の相談を受け付けながら掲載店舗を増やし、2021年2月時点で、約150店舗、メニューは約600点を紹介。SNSでの情報発信も行い、テイクアウトのみならずグルメ情報サイトとして活用されている。サイト開設後、安定して約2万PV/月を維持し、最高約4万PV/月を記録した月もあった。今後は予約機能の実装も視野に入れ、更に利用拡大を目指す。プレミアム付きチケット類の販売は、「エール!やまぐち応援チケット」こそ販売目標の半分である約5万セットであったが、その後の「エール!やまぐち飲食店応援チケット」は用意していた2万セットが完売。また、「エール!やまぐちプレミアム共通商品券」は、申込み多数により当初予定していた1人10万円の購入上限を5万円に修正するほどの人気となり、26億円分となる20万セットが早々に完売した。「感染症流行下で観光客を呼べない今こそ、DX事業に注力する事業者を始めとしたIT化支援によって、地域内の新たな魅力の発信に取り組みたい。」と企画推進課の春永亜由美氏は語る。

事例2-3-4:熊本県商工会連合会

大型イベントをオンライン開催に切り替え地元事業者のPR支援に取り組む支援機関

消費者の変化・小規模事業者

所在地 熊本県熊本市

▶感染症流行で物産展が開催の危機に直面

熊本県内49商工会からなる熊本県商工会連合会は、小規模事業者が直面する多様な課題に対して、高い専門性を持った伴走型支援ができるよう、広域ブロックごとに支援体制を構築している。同会が実行委員会の幹事団体を務めている「くまもと物産フェア」は、例年11月初旬頃に産業展示場「グランメッセ熊本」で開催され、県内の特産品が一堂に集められている。2019年の出展企業は約250社に上り、来場者数は約2万人の規模となった。「くまもと物産フェア」は、これまで事業者が提供する商品の認知度向上と販路拡大に寄与してきたが、2020年は感染症流行の影響により従来と同じ形で開催することは困難であった。

▶オンライン開催に合わせてEC導入を積極的に支援

実行委員会は、県内事業者がECサイト導入などのデジタル化により積極的に取り組む契機とすべく、オンラインで開催することを決定。「第25回くまもと物産フェア オンライン」は2020年11月2日~12月25日にWeb上の特設サイトにて開催された。出展企業は約160社、期間中の特設サイトへの訪問者数は約15,600人であった。消費者が商品を購入する際には、特設サイトから出展企業の自社ECサイトなどにリンクするシステムとした。これまでECに取り組んでいなかった事業者のうち希望者には、IT企業との連携により他社ECサイトに出店できるよう支援した。また、ECサイト掲載用の商品画像を撮影するためのオンラインセミナーも開催。期間中は、特設サイトへの訪問数を増やすため、様々な工夫を凝らした。ローカルタレントが商工会ごとに選んだ特産品を1分間で紹介する「セレクト動画」を特設サイト内に掲載。工業製品・民芸品は出展事業者による実演動画を作成した。そのほかにも商品の人気投票、くまモンやローカル戦隊ヒーローが登場する動画の掲載、特産品プレゼントなどによって特設サイトへの訪問者数を増やした。

また、感染症の流行で高校生が参加する各種大会や展示会が中止になったこともあり、例年10校に満たない高校からの出展は30校に増加した。生徒たちは動画の掲載とリモートでインタビューを受ける形で出展。遠方の学校も参加することができたため、学校側から感謝と喜びの声が寄せられた。

▶オンライン開催は好評を博し、新たなPR支援の方向性を確認

特設サイト訪問者の反応はおおむね好評で、地元の知られざる特産品を家でゆっくり見ることができて良かったという意見が多かった。企業が商品を紹介する場として更なる改善の余地はあるが、感染症流行下におけるPR支援の方向性も確認することができた。「課題も残ったが、非常に勉強になった。今後もECへの取組を継続していきたい。」と高宮貴一事務局長は語る。

事例2-3-5:庄原市キャッシュレス決済推進協議会

行政と複数の経済団体との連携による地域循環型ICカードシステムの導入

消費者の変化・小規模事業者

所在地 広島県庄原市

▶キャッシュレスの推進に向け5者が連携

広島県庄原市は、広島県北東部に位置し、人口が約34,000人で65歳以上の高齢者が43%を占めている。今後も人口減少が見込まれており、公共サービスなどに対する市民満足度の向上や事業者の事業継続が喫緊の課題であったところ、感染症の流行により地域経済が大きな影響を受けた。こうした中、市民生活への影響や地域経済の地盤沈下に危機感を抱いた庄原市、庄原商工会議所、備北商工会、東城町商工会及び一般社団法人庄原観光推進機構(庄原DMO)が連携し、地域内消費の拡大を目的として「庄原市キャッシュレス決済推進協議会(以下、「協議会」という。)」を設立した。同市内では既に東城町商工会が町内独自にICカード「ほ・ろ・かカード」を発行しており、このシステムを活用して市内全域で利用できるICカード「な・み・か(正式名称:いざなみカード。以下、「本カード」という。)」の発行を2021年3月より開始した。

▶「な・み・か」による消費喚起と地域の安全・安心の提供

同市には、「古事記」の日本誕生の女神、イザナミノミコトが眠るとされる「比婆山御陵」があり、それにまつわる多くの伝説がある。本カードにはイザナミノミコトをモチーフとしたキャラクター「なみちゃん」と、市内7地域ごとのキャラクターが登場し、市民に親しみやすいデザインとなっている。本カードの申込者数は、市が1万円分のプレミアムポイントを付与するキャンペーンを実施したこともあり、ほ・ろ・かカードへのプレミアムポイントの付与の申込みを含めて人口の9割近くに相当する約30,000人となっている。また、利用できる加盟店として、大手スーパーやJAなどを含め214店舗が登録している。

本カードは、1万円を電子マネーとしてチャージした際に100円分のプレミアムポイントが付与され、加盟店で買物をすると200円ごとに1ポイント(1円分)が付与される。また、消費の喚起のみならず、地域の安全・安心も提供している。一定期間、本カードの利用がない高齢者の情報を身内にメール通知する「高齢者見守りサービス」や、児童が登下校時に校舎に設置された専用端末にタッチすることで保護者へのメール連絡と1ポイントが自動的に付く「児童見守りサービス」の運用も可能。さらに、スマートフォンのアプリで電子会員証を提示することでもサービスが受けられ、市や加盟店からの情報配信も行う。なお、協議会はこれらサービスを展開するための手数料として、大手決済事業者に比べ格安となる決済売上げの1.5%を加盟店から徴収し、本事業の原資としている。

▶「な・み・か」を活用した地域のデジタル化を目指す

行政と複数の経済団体が連携したICカードシステムの導入により、地域内における購買データを取得し、消費者の購買動向を把握することが可能となる。その結果を基に新たな消費の創出に向けた取組を進めていく。「市民の生活満足度が向上するとともに、地元の中小事業者などの経済活動が活性化することで、持続可能な地域が構築できる。さらに、地域外へも情報発信をするためのデジタルプラットフォームを構築していきたい。」と協議会会長の後藤茂行氏は語る。