第1章では、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)流行による小規模事業者への影響や、経営環境が変化する中でも販路開拓や新事業創出などの取組が重要であることを指摘した。

本章では、「事業者アンケート調査」と「経営指導員アンケート調査」の結果を基に、商工会・商工会議所による経営相談等の実態や感染症流行下における小規模事業者への支援について分析していく。

第1節 商工会・商工会議所の相談実態と小規模事業者からの評価

本節では、感染症流行下における商工会・商工会議所への相談実態とそれに対する小規模事業者からの評価について確認する。

1.商工会・商工会議所への感染症流行下における相談実態

ここからは、「経営指導員アンケート調査」を用いて、経営指導員から見た感染症流行下における商工会・商工会議所への相談実態を確認していく。

〔1〕感染症流行下における相談件数の変化

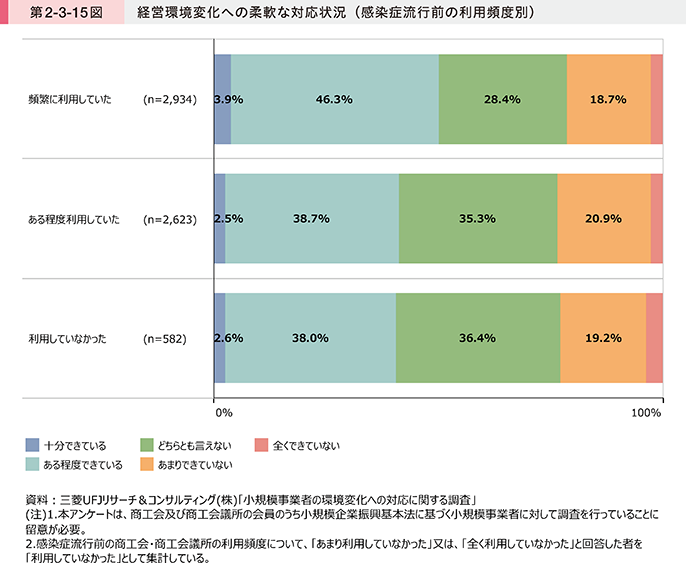

まず、商工会・商工会議所への相談件数について確認する。第2-3-1図は、感染症流行後の4~6月から11~12月における会員、非会員からの相談件数の変化を示したものである。4~6月には会員・非会員ともに相談件数が大幅に増加した。11~12月においては、4~6月に比べると「大幅増加」と回答した割合は減少しているものの、約半数が増加したと回答している。

〔2〕感染症流行によって相談が増加した業種

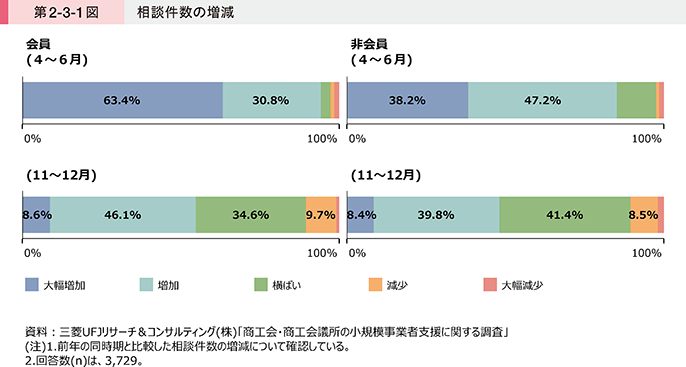

第2-3-2図は、前年と比べ全体に占める相談の割合が増加した業種の分布を示したものである。4~6月では、ほとんどの経営指導員が「飲食サービス業」からの相談が増加したと回答しており、次いで「小売業」が増加していることが分かる。また、11~12月は全ての業種で増加の割合が減少しているものの、減少幅は小さく、依然として増加傾向にあることから、11~12月においても感染症の影響が続いている小規模事業者が多いことが推察される。

〔3〕感染症流行前後の相談内容

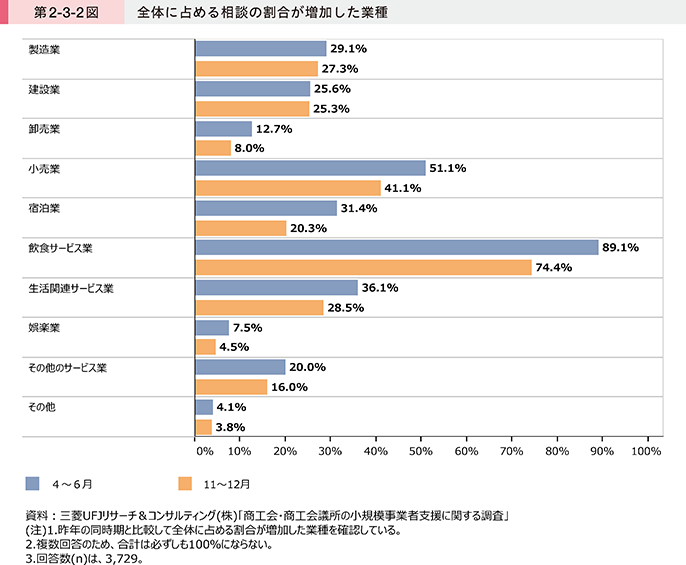

第2-3-3図は、感染症流行前、4~6月、11~12月のそれぞれの期間における相談件数が多い相談内容の推移を示したものである。感染症流行前は、「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」や「補助金・給付金・助成金申請」に加え「営業・販路開拓」や「経営計画の策定」の相談件数が多いと回答する者も一定程度存在していた。しかし、4~6月は「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」、「補助金・給付金・助成金申請」、「資金繰り」の件数が多いと回答した者が大幅に増加していることが分かる。11~12月になると「資金繰り」は減少し、「営業・販路開拓」や「経営計画の策定」の相談件数が多いと回答する者が増加していることから、小規模事業者の活動が足元の資金確保から売上げの維持・拡大へ徐々に移行していることが示唆される。

また、全体を通して、感染症流行後でも「廃業」の相談件数が大幅には増加していないことが確認できる。

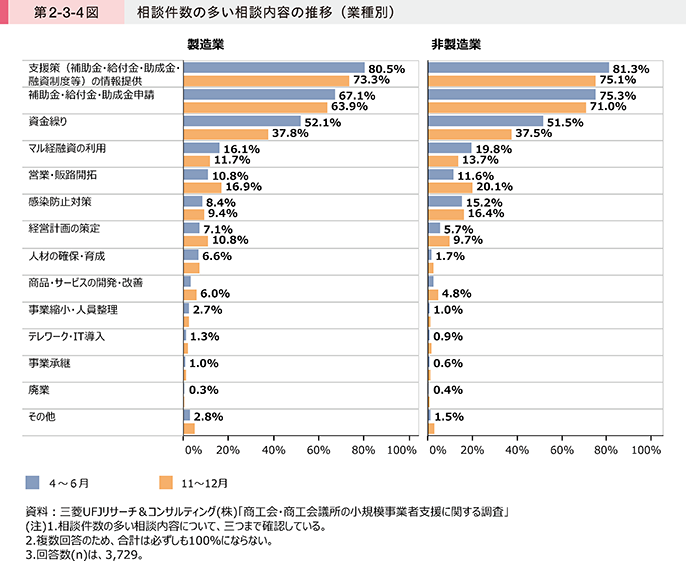

第2-3-4図は、第2-3-3図を業種別に示したものである。これを見ると、4~6月は製造業・非製造業ともに「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」と「補助金・給付金・助成金申請」、及び「資金繰り」の相談が多かったことが分かる。なかでも「補助金・給付金・助成金申請」と「感染防止対策」は非製造業が多い傾向にあり、11~12月になると、「資金繰り」はいずれの業種も減少している一方で、「営業・販路開拓」、「感染防止対策」、及び「経営計画の策定」の相談が増加していることが確認できる。

2.感染症流行下で高まる商工会・商工会議所に対する小規模事業者からの評価

ここからは「事業者アンケート調査」を用いて、小規模事業者による商工会・商工会議所の利用頻度や期待度の変化を確認していく。

〔1〕小規模事業者の利用頻度の変化

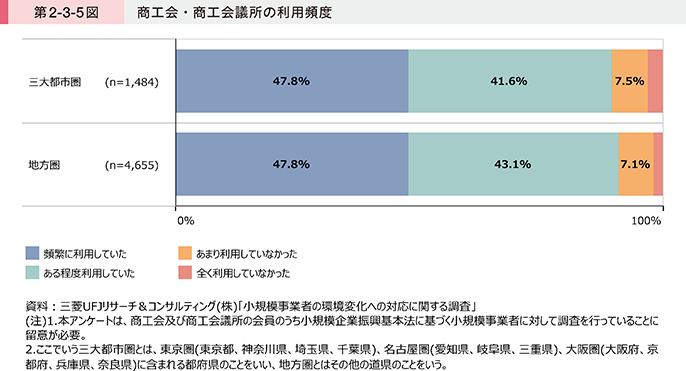

第2-3-5図は、感染症流行前における商工会・商工会議所の利用頻度の分布を地域別に示したものである。これを見ると、いずれの地域においても約半数の小規模事業者が商工会・商工会議所を頻繁に利用していたことが分かる。

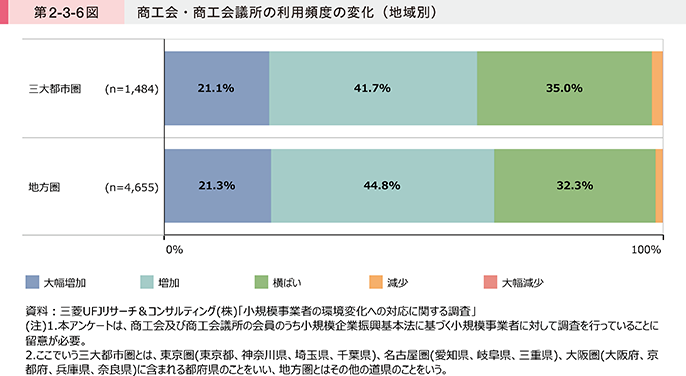

第2-3-6図は、感染症流行前から商工会・商工会議所を利用していた小規模事業者における感染症流行後の利用頻度の変化を地域別に示したものである。これを見ると、全国的に利用頻度が増加しており、三大都市圏と比べ、地方圏の小規模事業者の利用がより増加したことが確認できる。

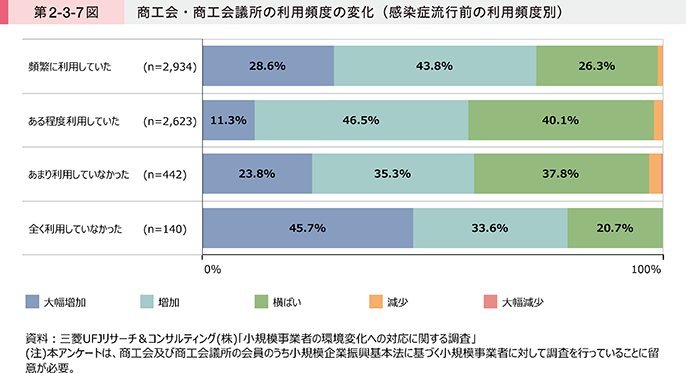

次に、第2-3-7図では、利用頻度の変化を感染症流行前の利用頻度別に確認したものである。これを見ると、「頻繁に利用していた」と回答していた者の利用頻度が更に増加していることが分かる。また、商工会・商工会議所を「全く利用していなかった」と回答していた者の利用頻度も大幅に増加していることが見て取れる。これまで全く利用していなかった小規模事業者は、感染症流行が商工会・商工会議所を利用するきっかけになったものと推察される。

〔2〕小規模事業者の期待度の変化

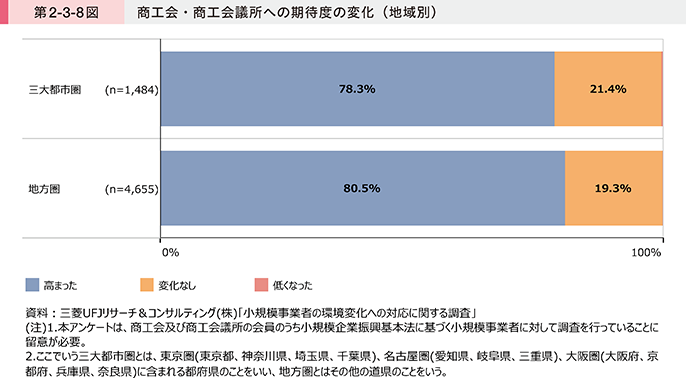

第2-3-8図は、感染症流行後における商工会・商工会議所への期待度の変化について地域別に確認したものである。これを見ると、いずれの地域においても、多くの小規模事業者による商工会・商工会議所への期待が高まっていることが分かる。

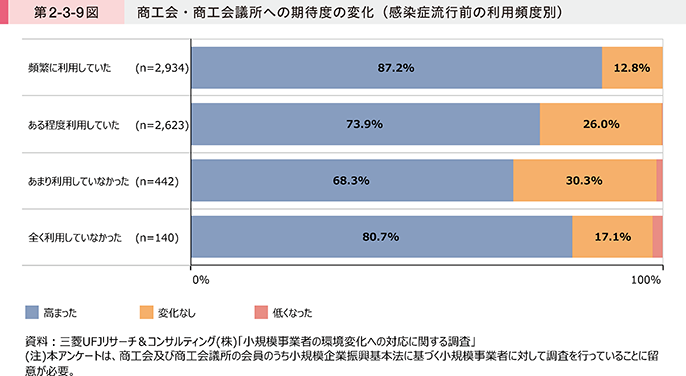

第2-3-9図は、商工会・商工会議所への期待度の変化を感染症流行前の利用頻度別に確認したものである。これを見ると、利用頻度にかかわらず商工会・商工会議所への期待は高まっていることが確認できる。特に「頻繁に利用していた」、「全く利用していなかった」と回答していた者からの期待が高くなっている。

〔3〕感染症流行下で満足度の高かった支援策

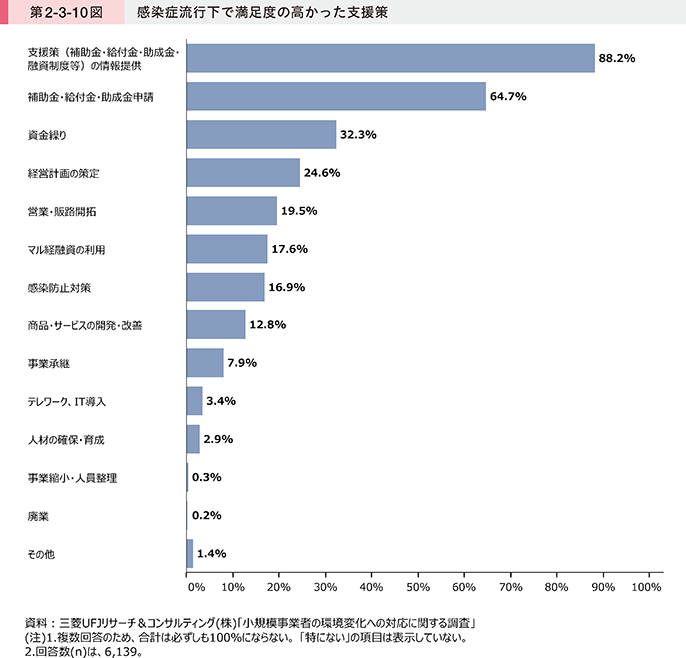

第2-3-10図は、感染症流行下で商工会・商工会議所が実施した支援のうち、小規模事業者の満足度が高かった支援策を示している。ここでは、「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」の割合が高く、次いで「補助金・給付金・助成金申請」が挙げられており、商工会・商工会議所が事業継続に向けた資金確保などの支援で重要な役割を果たしたことが示唆される。

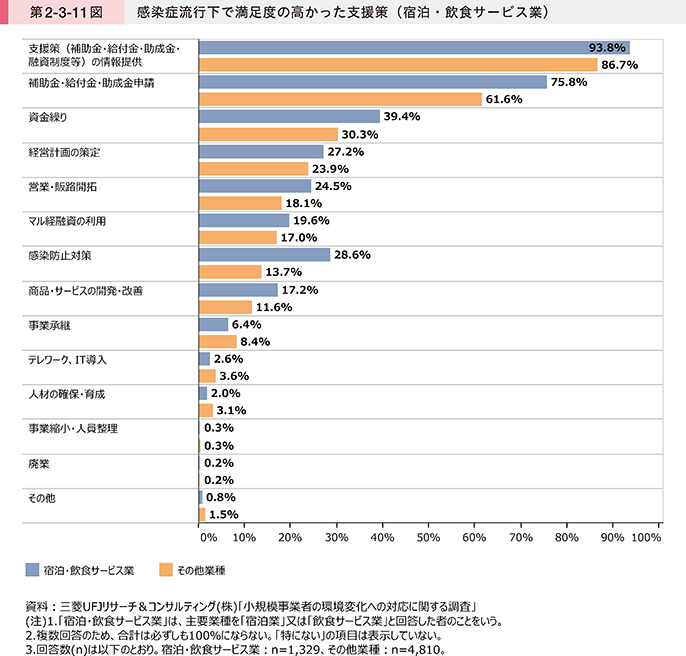

第2-3-11図は、「宿泊・飲食サービス業」と「その他の業種」に分けて満足度が高かった支援策を示している。これを見ると、第2-3-10図と同様に「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」と「補助金・給付金・助成金申請」が挙げられていることに加えて、「宿泊・飲食サービス業」は「その他業種」と比較して「感染防止対策」の割合が高くなっていることが分かる。

事例2-3-1や事例2-3-2では、感染症流行の影響を受ける中、商工会を活用し新規事業に取り組む小規模事業者を紹介する。

事例2-3-1:有限会社松輝製網

感染症流行後、商工会と連携しながら積極的に新規事業に取り組んだ企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 三重県川越町

従業員数 4名

資本金 300万円

事業内容 繊維工業

▶漁網の需要が落ち込み、売上げは大幅減

三重県川越町の有限会社松輝製網は、地場産業であった漁網の製造販売業を営みながら、その縫製技術をいかして家庭用のオーダーカーテンを製造している。感染症流行下では、観光業や飲食店の需要が減少し、沿岸漁業も大打撃を受け、同社の漁網も販売不振に陥った。カーテンの受注も伸びず、同社の売上げは前年比50%減となる月もあった。

▶社内スタッフの「デザイナー」と「着付け師」が新規事業のけん引役

同社の松岡弘高社長は、2020年3月初旬、マスクが入手できず早朝から薬局などに行列ができている光景を見て、カーテンの端切れで従業員とその家族にマスクを作って支給することを考え、すぐに実行した。支給したマスクは大好評。さらに、抗ウイルスのカーテン生地の存在を知り、4月初旬、販売を視野に商品開発を開始。パートスタッフの一人が商品パッケージや宣伝ポスター等の作成を担当した。松岡社長はそのスタッフがデザインのスキルを持っていることを初めて知り、その後も、ECサイト向けのビジュアルイメージの作成を担当させるなどプロジェクトの重要な一員になった。4月中旬には商品が完成。近隣の帽子縫製工場に協力を要請し、月産数千枚の製造能力を確保。同時進行で、他社のマスクとの差別化のための商品改良を試みていたところ、副業で着付け師をしているスタッフが、和柄マスクを考案。4月下旬には、表地に洗える着物生地、中地にカーテンの抗ウイルス生地、裏地にコットンを使用した3層構造の『清らマスク』と、着物生地は使わない2層構造の『輝らマスク』を、町内の着物店とカーテンショップで販売を始めた。社内人材の隠れた能力と、既存事業の生産技術をフルに活用することで、商品開発から1か月で発売することができた。

▶商工会が補助金の申請や販路拡大を支援

4月中旬、松岡社長は朝明商工会に見本を持ち込み、助言を求めたところ、同会の事務局長が太鼓判を押し、経営指導員が「三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金」の申請を支援。申請して1週間後には採択され、専用ミシン2台と、アイロン、アイロン台1組を購入し、5月中旬にはマスクの量産を開始。6月初旬からは、松岡社長の知人のECサイトでも販売した。商工会はその後も、新たな販路として学生服販売店を紹介したり、町役場と川越富洲原駅に常設された商工会の展示コーナーにもマスクを陳列したりと支援を継続。精力的に販路拡大に協力してくれた町内の着物店の活躍もあり、地元の病院に併設する薬局のほか、ホテルや温浴施設の売店にも商品を並べてもらえるようになった。同社にとってマスクの収益は漁網の数%程度と小さいが、仕事が減った一時期の雇用を支えた。「マスクの供給が増えた中では選んでもらうのも大変だが、新しい着物生地の柄を楽しみに待つリピーターもいる。一点物のような付加価値の高い商品として、今後も作り続けていきたい。」と松岡社長は語る。

事例2-3-2:KOYASU FARM

商工会が提案する支援策を柔軟に取り入れながら新規事業の拡大に取り組む事業者

消費者の変化・小規模事業者

所在地 福岡県宇美町

従業員数 0名

資本金 個人事業者

事業内容 乳製品製造業

▶「産みの町」宇美と親和性の高い町おこしビジネスを立ち上げ

福岡県宇美町のKOYASU FARMは、山羊の乳を使った加工食品の製造販売を行う個人事業者である。事業主の小林孝昭氏は、ガソリンスタンドを経営する父を補佐しながら、宇美町商工会青年部での活動を通じて、町おこしに貢献する新事業を検討していた。宇美町にある「宇美八幡宮」は神功皇后が應神天皇を出産したとされる地で、地名は「産み」に由来すると言われる。小林氏は古くから山羊の乳を母乳の代替品として赤ちゃんに飲ませていた歴史を知り、地名の由来と結び付けた町おこしの材料になると考え、山羊の飼育を開始。2018年に宇美町商工会の北村直之指導員と試行錯誤を重ね、ヤギミルクアイスの製造・販売を行うKOYASU FARMを設立した。

▶商工会と連携したブランドづくりを推進

小林氏は北村指導員のアドバイスを受けながら、ミルクアイスとソフトクリームの製造を開始。商工会は専門家派遣でも積極的に支援。クラウドファンディング、ブランディング、デザインなど、数多くの専門家の助言を受け、2018年秋にミルクアイス「うみあいす」が完成。また、北村指導員の協力を得て日本政策金融公庫からの融資を元に移動販売車を調達。ふだんはガソリンスタンドの隣でアイスを販売し、近隣でイベントがあれば会場に出向くようになった。商工会の提案で応募した「福岡よかとこビジネスプランコンテスト2018」で大賞を受賞し、百貨店への販路開拓につながった。さらに、ふるさと納税の返礼品への登録支援など、商工会の提案を柔軟に取り入れながら着々とブランディングを実行。2019年には商品名を「産み愛す」に変更した新デザインで「福岡デザインアワード」銀賞を受賞、2020年には「福岡県六次化商品コンクール」で審査委員特別賞を受賞した。

▶感染症流行下でも商工会と連携し販路を開拓

イベントでのソフトクリーム販売数は1日200~300個と売行きは順調であったが、感染症流行の影響により売上げの中核を担っていたイベント、催事が軒並み中止となったため販売面で大打撃を受けた。小林氏はこの時期を「次のステップに向けた準備期間」と前向きに捉え、北村指導員の支援を受けながら持続化補助金を活用した「山羊の堆肥」の商品化、ものづくり補助金を活用した2台目の移動販売車の購入など、商品開発とブラッシュアップ、事業基盤の強化を行い、再始動に向けた準備を進めた。また、商工会からの紹介によりECサイトへの卸売や通信販売の比率を高める取組を行ったほか、地元飲食店のテイクアウトメニューに「ヤギミルクアイス産み愛す」を加えてもらうなど事業者間での連携も進めた。商工会青年部のつながりから、宇美町と同じく2020年に町制施行100周年を迎える宮崎県都農町とも連携。都農町商工会も含めた両商工会のバックアップを受けながら、都農町の特産品の一つである梅とコラボした梅アイスを開発し、商工会のイベントで販売した。「ヤギミルクを宇美町の特産品にしたい。今はきゅう舎飼育だが、将来は家族連れで訪問できる牧場にして、山羊と触れ合い、山羊の親子愛の深さを感じてもらいたい。」と小林氏は語る。

〔4〕小規模事業者の外部環境や経営に関わる情報収集状況

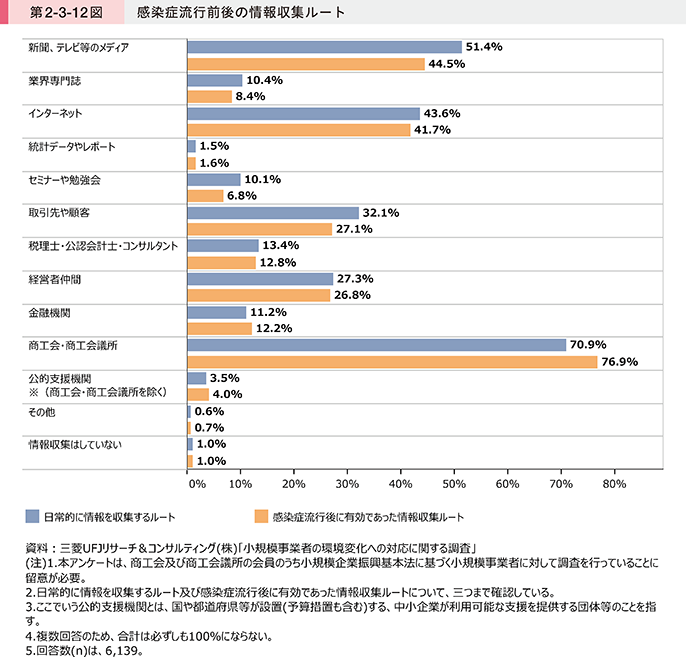

ここでは、小規模事業者による外部環境や経営に関する情報収集状況を確認する。第2-3-12図では、小規模事業者が日常的に情報を収集するルートと感染症流行後に有効であった情報収集ルートを示している。これを見ると、日常的な情報収集先として、「商工会・商工会議所」が最も多く、次いで「新聞、テレビ等のメディア」、「インターネット」が挙げられている。また、感染症流行後においても、他の情報収集先と比較して「商工会・商工会議所」は有効な情報ルートであったことが確認できる。

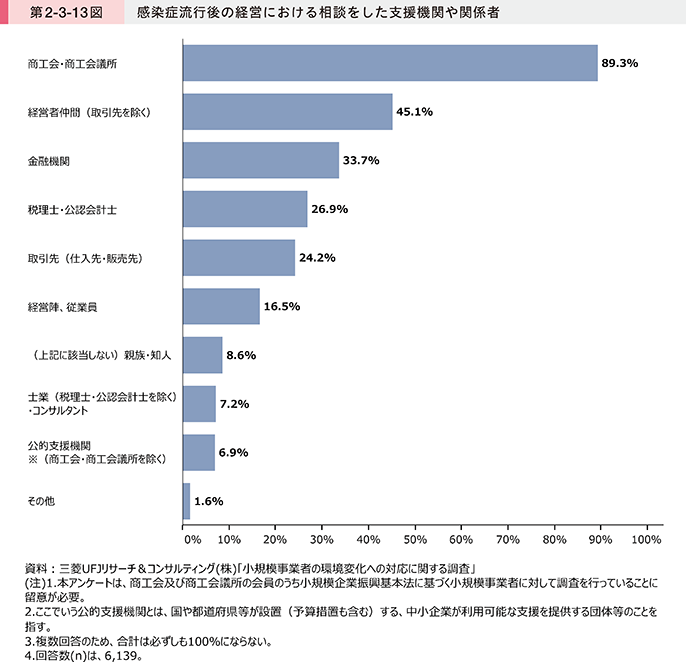

次に、第2-3-13図では小規模事業者が感染症流行後の経営に当たり相談をした支援機関や関係者を示している。これを見ると「経営者仲間(取引先を除く)」や「取引先(仕入先・販売先)」、及び「金融機関」も挙げられている中で、「商工会・商工会議所」が最も相談する機会が多かったことが分かる。

〔5〕商工会・商工会議所の利用頻度別、支援策の情報収集状況

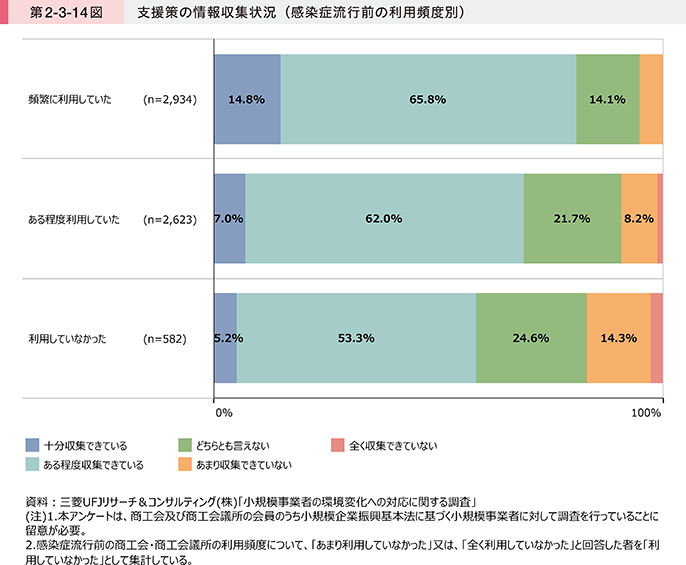

第2-3-14図では、感染症流行後における自社に関連する支援策の情報収集状況を確認する。これを見ると、感染症流行前に商工会・商工会議所を利用していた者ほど感染症流行後も情報収集ができていると回答している割合が高いことが分かる。

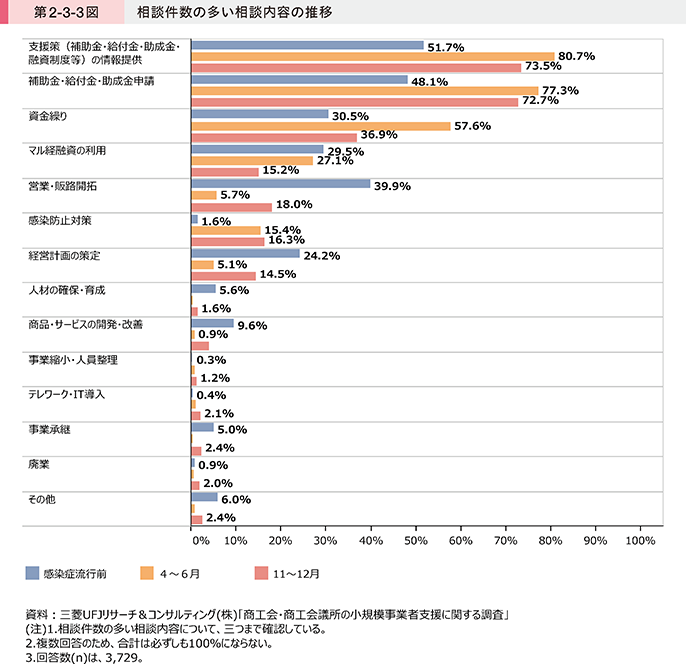

〔6〕商工会・商工会議所の利用頻度別、経営環境変化への柔軟な対応状況

第2-3-15図は、感染症流行後における経営環境変化への柔軟な対応状況を示したものである。これを見ると商工会・商工会議所を頻繁に利用していた小規模事業者ほど変化に柔軟な対応ができている者が比較的多いことが分かる。