第4節 SDGsへの取組

SDGs とは、2015 年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 年までの 17 のゴール(目標)と 169 のターゲットからなる国際目標である。採択より5年が経過し、SDGsの考え方は世界の共通認識になりつつあり、我が国においても重要な指針とされている。

ここでは、消費者のSDGsへの認知度について確認し、小規模事業者におけるSDGsの認知度、取組及び効果について考察を行う。

1.消費者のSDGsへの認知度

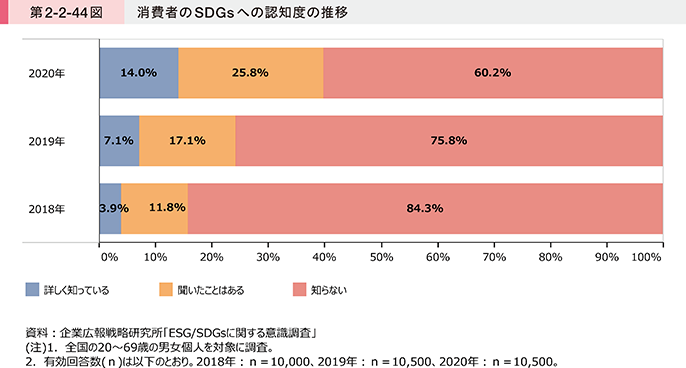

第2-2-44図は、消費者のSDGsへの認知度の推移を示したものである。これを見ると、2018年から2020年にかけてSDGsについて「詳しく知っている」と回答する者の割合が高くなっていることが分かる。また、「聞いたことはある」と回答する者の割合も高くなっており、SDGsへの認知度が高まっていることがうかがえる。

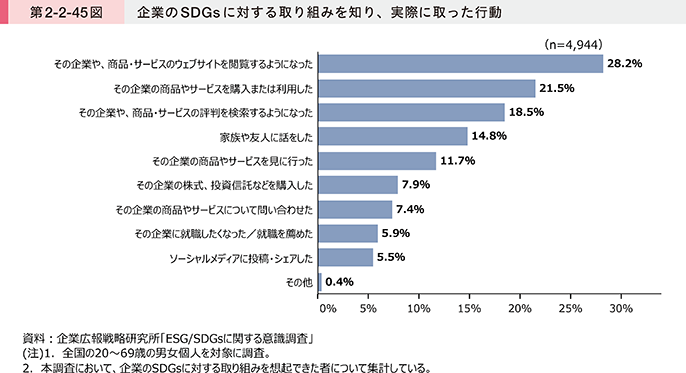

第2-2-45図は、消費者が企業のSDGsに対する取組を知り、実際に取った行動を示したものである。これを見ると、「その企業や、商品・サービスのウェブサイトを閲覧するようになった」や「その企業の商品やサービスを購入または利用した」と回答する者も一定程度存在し、SDGsへの取組は事業に好影響を与える可能性がある。

2.小規模事業者のSDGsへの取組

次に、小規模事業者のSDGsへの認知度や取組について見ていく。

〔1〕小規模事業者のSDGsへの認知度・取組状況

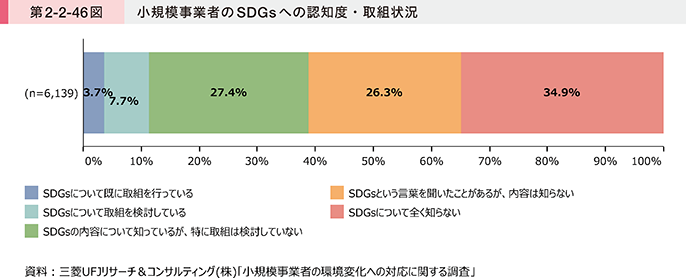

第2-2-46図は、小規模事業者のSDGsへの認知度・取組状況を示したものである。これを見ると、「SDGsについて既に取組を行っている」又は「SDGsについて取組を検討している」と回答する者は、約1割にとどまる。一方、「SDGsの内容について知っているが、特に取組は検討していない」又は「SDGsという言葉を聞いたことがあるが、内容は知らない」まで含めて約7割と、小規模事業者においてもSDGsへの認知度が高まっていることが分かる9。

9 2018年に関東経済産業局と(一財)日本立地センターが実施した、「中小企業のSDGs認知度・実態等調査」(調査対象:民間調査会社が保有するモニターに登録されている、本社が11都県に所在する中小企業の代表取締役。調査期間:2018年10月1日~10月4日。回収数:中小企業500社)では、「SDGsについて全く知らない」と回答する者が、全体の8割以上を占めていた。調査対象が異なるため、比較には留意が必要であるが、2018年当時に比べてSDGsの認知度が高まっている可能性がある。

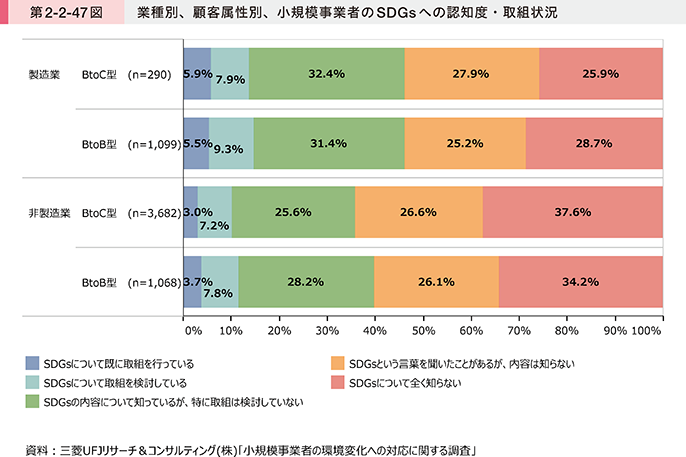

第2-2-47図は、業種別、顧客属性別に小規模事業者のSDGsへの認知度・取組状況を示したものである。これを見ると、製造業の方が「SDGsについて既に取組を行っている」又は「SDGsについて取組を検討している」と回答した者の割合が若干高いことが分かる。

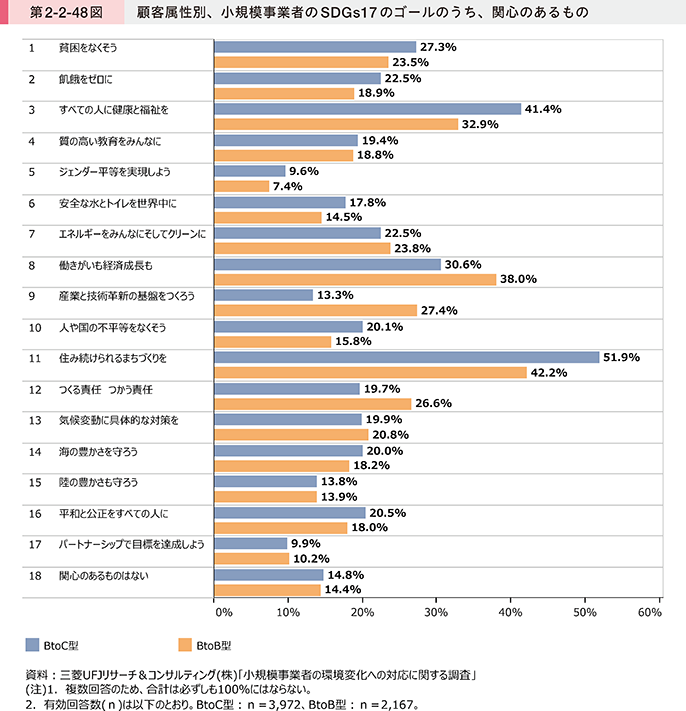

〔2〕SDGsの中で関心のあるゴール

第2-2-48図は、SDGsの17のゴールのうち、関心のあるものを聞いたものである。これを見ると、BtoC型事業者、BtoB型事業者ともに「住み続けられるまちづくりを」と回答する者の割合が最も高いことが分かる。また、「関心のあるものはない」と回答する者は1割程度にとどまり、小規模事業者の大半はSDGsのゴールのいずれかに関心を持っていることが分かる。

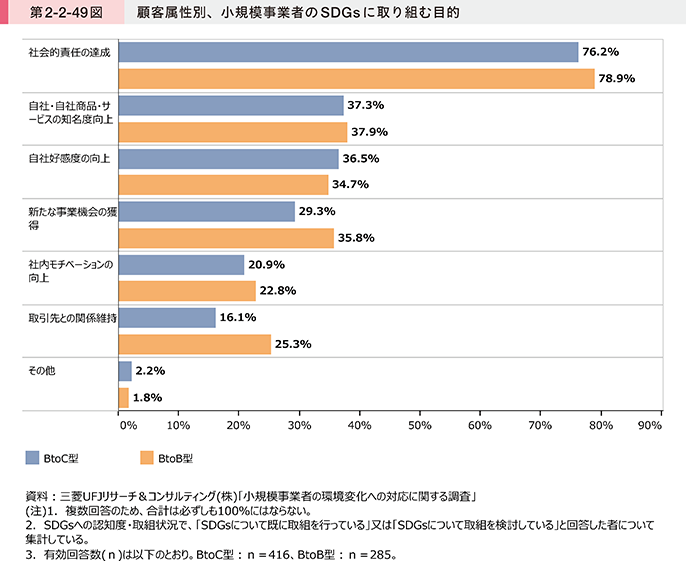

〔3〕小規模事業者がSDGsに取り組む目的

第2-2-49図は、顧客属性別に、小規模事業者がSDGsに取り組む目的を示したものである。これを見ると、「社会的責任の達成」と回答する者の割合が最も高い。また「自社・自社商品・サービスの知名度向上」や「自社好感度の向上」、「新たな事業機会の獲得」と回答する者の割合はそれぞれ約3割から約4割と、業績向上を期待する者も一定程度存在することが分かる。

顧客属性別に見ると、BtoB型事業者において「取引先との関係維持」と回答する者が約3割と一定程度存在する。

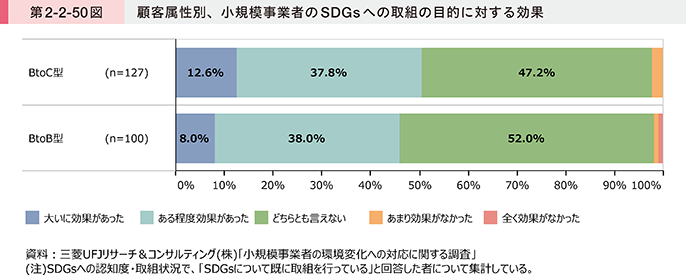

〔4〕SDGsへの取組の効果

第2-2-50図は、顧客属性別に、小規模事業者のSDGsへの取組の目的に対する効果について示したものである。これを見ると、約5割が「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答しており、BtoC型事業者の方が、若干高い結果となっている。

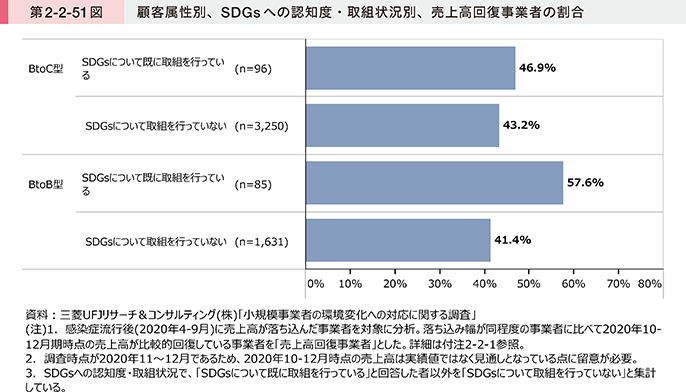

第2-2-51図は、顧客属性別、SDGsへの認知度・取組状況別に、売上高回復事業者の割合を示したものである。これを見ると、BtoC型、BtoB型事業者いずれにおいても、SDGsへの取組を行っている者の方が、売上高回復事業者の割合が高いことが分かる。SDGsへの取組は、消費者や取引先からの支持を得られ、回復に結びついている可能性がある。

以上、消費者と小規模事業者それぞれのSDGsへの認知度や取組について見てきた。最後に、商工会・商工会議所の経営指導員の、SDGsへの取組の効果に対する考えについて確認する。

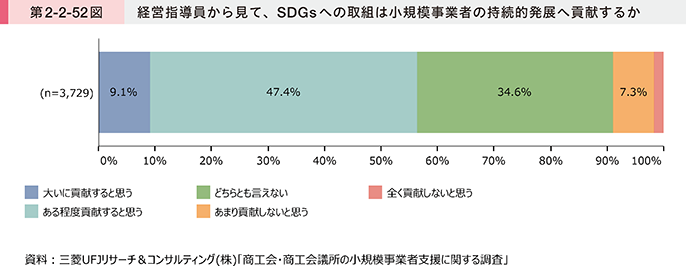

第2-2-52図は、経営指導員に、SDGsへの取組は小規模事業者の持続的発展へ貢献するかを聞いたものである。これを見ると、半数以上の経営指導員が貢献すると考えており、SDGsの重要性の認識は経営指導員へも広まりつつあり、経営指導において小規模事業者の取組への波及効果も期待される。

事例2-2-6は、SDGsに沿った新規事業に取り組み、消費者からの支持を得て、新たな事業の柱に成長させた事例である。消費者の間でもSDGsへの認知度が高まる中、SDGsへの取組は小規模事業者の成長につながる可能性があるといえよう。

事例2-2-6:株式会社きぬのいえ

サステナブルな衣類の供給を目指し、職人技をいかした染め直しの新サービスを始めた企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 埼玉県寄居町

従業員数 6名

資本金 1,000万円

事業内容 染色整理業

▶サステナブルな新規事業の模索

埼玉県寄居町の株式会社きぬのいえは、独自の染色技術でスカーフ、のれん、バッグなど小物雑貨の製造・販売を行う企業である。同社は1937年に呉服裏地の産地問屋として創業。1989年に旧埼玉県秩父繊維工業試験場が開発した「一浴多色染め」の技術供与を受け、一度に様々な色に染め上げる「欧露羅(オーロラ)染め」に発展させ、染色整理業へ事業転換した。2002年には「オーロラ染め」による自社ブランドを立ち上げ、2016年からは海外市場も開拓してきた。しかし、売上げの7割を占めるOEMが減収傾向で伸び悩んでおり、新たな収益の柱の必要性を感じていた。このような状況の中、同社3代目社長の吉田昌弘氏は、近年ファッション業界において大手を始め、SDGs達成への取組が主流となりつつあることを知った。吉田社長自身、製造・使用・廃棄という一方通行の消費構造に以前から疑問を抱いていたため、自社でもSDGsの達成に貢献できる取組ができないかと思い、サステナブルな新規事業を模索し始めた。

▶SDGsの理念に合致する古着の染め直し事業をスタート

同社は寄居町商工会主宰の事業者支援プログラム「LAYERS HOOP YORII」を活用。同プログラムは経営課題を抱える事業者が参加者とともに解決策を探るワークショップで、2019年11月から2020年2月まで計5回開催された。吉田社長は、ブランディングデザイナー、カメラマン、学生など様々な立場の参加者十数人と、既存商品のブラッシュアップや商品開発のアイデアを練った。そこで生まれたのが、退色や黄ばみの出た衣類を再生する事業のアイデアであった。「染め直しであれば新たな設備投資が不要な上、これまで培った技術ですぐに始められる。そして、SDGsの12番『つくる責任 つかう責任』に合致し、サステナブルな生産と消費のサイクルに寄与できる点が魅力だった。」と吉田社長は振り返る。同プログラム終了後の2020年6月、染め直しサービス「SOMA Re:(ソマリ)」をスタート。既存事業の染め工程の遊休時間を活用し、Tシャツ1枚1,000円からとリーズナブルな価格を実現。また、顧客からの要望にもきめ細かく応え、1枚ずつ職人が丁寧に染め上げることで安心感と満足感も提供できている。

▶「SOMA Re:」の今後の事業の柱としての可能性

「SOMA Re:」は顧客の環境意識に応えるユニークなビジネスとして、雑誌やテレビなどで取り上げられ、認知が広がり、注文が殺到。高級ブランドのシャツやパンツのほか、帽子やバッグなど数点まとめての依頼が多く、平均単価は4,000~5,000円。開始から半年で受注数500件を突破し、納期は半年待ち、売上げの5%を占めるまでになった。現在、染め直しは一人の染色職人の手で行われており、増加する注文にどう対応するかが課題となっている。「今後、『SOMA Re:』は設備投資と作業工程の見直しで効率を上げ、特殊な技術をもつクリーニング会社や古着屋との連携などでBtoBにも広げたい。さらに、染め直した古着のリユース事業も展開し、『SOMA Re:』事業単体で現在の年商規模へ成長させたい。」と吉田社長は語る。

コラム2-2-2:九州SDGs経営推進フォーラム

2015年9月の国連サミットにおいて採択されたSDGsは、経済・社会・環境の幅広い課題の統合的な解決を目指し、世界が一丸となって取組を推進している。

我が国政府においても、2016年5月に設置されたSDGs推進本部の下、実施指針やアクションプランを策定しており、経済界では大企業を中心にSDGsの取組が進んでいるものの、地域・中小企業への浸透は進んでいない。

九州経済産業局が2018年度に実施した地域企業へのアンケート調査によると、SDGsの認知度(「よく知っている」、「ある程度知っている」の割合)は26.2%と低い状況にとどまるとともに、SDGs推進の課題として、「社会的な認知度が高まっていない」(47.8%)、「マンパワーの不足」(36.3%)、「社内の理解度が低い」(32.3%)、との回答が多いなど、多くの企業がSDGs経営の導入段階で足踏みしている状況がうかがえた。

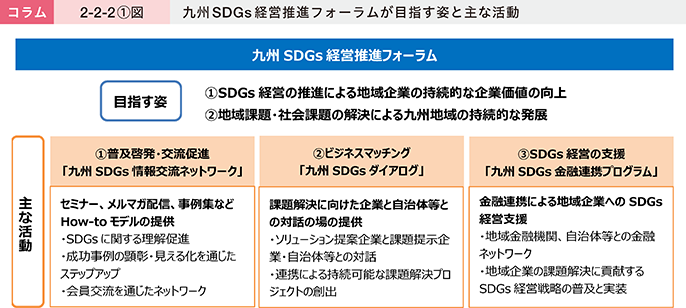

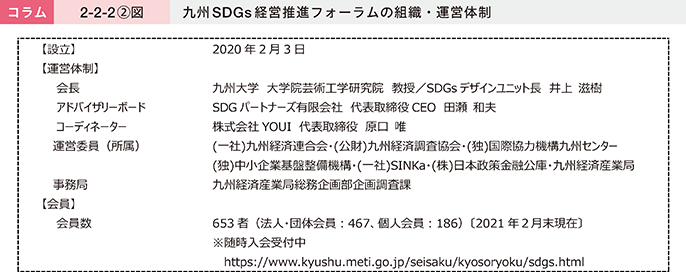

九州SDGs経営推進フォーラムの設立

そこで、九州経済産業局では、2020年2月、地域企業がSDGsを本業に埋め込み、経営戦略に実装することで、ブレない経営の創造とビジネスの潮流に乗ることを後押しするため、産学官金のプラットフォーム「九州SDGs経営推進フォーラム」を設立した。同フォーラムでは、〔1〕SDGsに関する情報提供(九州SDGs情報交流ネットワーク)、〔2〕地域・社会課題解決に向けた企業と自治体などとの対話(九州SDGsダイアログ)、〔3〕金融連携による地域企業へのSDGs経営支援(九州SDGs金融連携プログラム)などの活動を通じ、SDGs経営の推進による地域企業の持続的な企業価値の向上と、地域課題・社会課題の解決による九州地域の持続的な発展を目指している。

なぜSDGs経営が求められているのか?

企業は、SDGsを達成する上で、課題解決のための創造性とイノベーションを発揮することが期待されている。社是や経営理念に社会への貢献を掲げる企業が多くみられるように、SDGsは、利益を上げながら社会に対し善をなすという企業の本分と合致するものである。

SDGs経営に取り組むメリット

企業が本業の中でSDGsに取り組むことは、新たなビジネスチャンスとなり得る。環境・エネルギーや社会の幅広い分野の課題に、技術革新も活用して取り組み、経済成長を目指すSDGsの実現には、世界で年間5~7兆ドルの新規資金が必要になると言われており、新しい市場の源泉となっている。

一方、SDGsの取組は取引先、投資家、消費者からみた企業価値を高める。グローバルに活動する企業の多くは、SDGsの精神にのっとった事業推進を取引先にも求めており、SDGs経営はサプライチェーン内での生存戦略としても重要である。また、環境・社会・ガバナンスを考慮したESG投資は日本でも急成長している。さらに、倫理的消費(エシカル消費)という言葉が示すとおり、最近では消費者の意識が変化し、多少割高でも地球環境に優しい商品を購入するなど、SDGsに沿った製品やサービスを企業に求める傾向にある。

SDGsはミレニアル世代やZ世代と呼ばれる若年層に訴求していることが特徴の一つであり、最近では就職先を選ぶ理由として企業におけるSDGsの本質や社会的責任を強く意識する傾向がある。そのため、SDGs経営は優秀な人材確保の面でもプラスとなり得る。

SDGs経営のポイント

SDGsは2030年までの世界の「あるべき姿」を示しており、「今できること」から将来を予測するのではなく、「あるべき姿」から逆算して「今何をすべきか」、単に既存事業の延長線ではなく、「バックキャスティング思考」によって自社の戦略をより一層磨き上げることが求められる。また、多様なステークホルダーとのパートナーシップも極めて重要である。

九州SDGs経営推進フォーラムにおけるパートナーシップの取組事例としては、地域・社会課題解決に向けたビジネスマッチング「九州 SDGs ダイアログ」や、ソリューションの提供を通じてフォーラムとともにSDGs経営の推進をはかる「パートナー企業」、会員によるSDGsの普及や実践につながる多様な取組(自主事業)である「分科会」などがあり、フォーラムとして連携促進を図っている。

九州SDGs経営推進フォーラムパートナー企業の例

株式会社中村製材所は、持続可能な森林の活用と保全に資するFSC®10認証木材及び全国地域産材を取り扱うとともに、小径木や未利用材をデザイン性の高い建材・インテリア材に加工した自社特許商品(SKINWOOD®)の製造・販売を行う企業である。同時に環境と社会に責任を持つことへの普及啓発や森林教育(地元大学・セミナーへの登壇)などにも取り組んでいる。

10 Forest Stewardship Council®(森林管理協議会)。森林の管理や伐採が、環境や地域社会に配慮して行われている森林を認証する国際機関。

これら地域産材・FSC認証木材や特許商品(SKINWOOD®)は、佐賀県庁や福岡県庁を始め、全国にも店舗を所有する福岡市内有名カフェ店や佐賀市内有名眼鏡店などに納入実績があり、森林・環境教育の活動やニーズ対応商品の開発などが評価され、「佐賀さいこう企業」(2019年)、「ウッドデザイン賞2018」などを受賞。

九州SDGs経営推進フォーラム分科会の例

「中小企業のためのSDGs経営分科会」は、SDGs推進ネットワーク福岡(一般社団法人福岡県中小企業診断士協会)のメンバーが、経営支援の専門家としての経験と知見をいかし、中小企業のSDGs経営の実践的支援を行うことを目的として活動している。

〔1〕普及啓発セミナーの開催、〔2〕SDGs経営の導入支援、〔3〕認定評価書の発行のほか、ラジオ番組でのSDGs解説などを通じて、事業者のSDGs経営の普及に取り組んでいる。