第3節 自社又は商品・サービス・技術のブランド化

本節では、小規模事業者の自社又は商品・サービス・技術のブランド化(以下、「ブランド化」という。)と感染症流行後の経営に資する効果について考察する。

1.小規模事業者のブランド化の実態

〔1〕ブランド化の自己評価

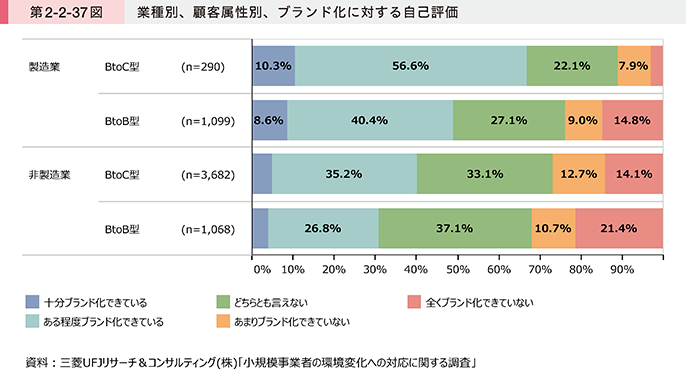

第2-2-37図は、業種別、顧客属性別に小規模事業者のブランド化に対する自己評価を示したものである。業種別に見ると製造業、また顧客属性別に見るとBtoC型事業者の方が、「十分ブランド化できている」又は「ある程度ブランド化できている」と回答する者の割合が高いことが分かる。

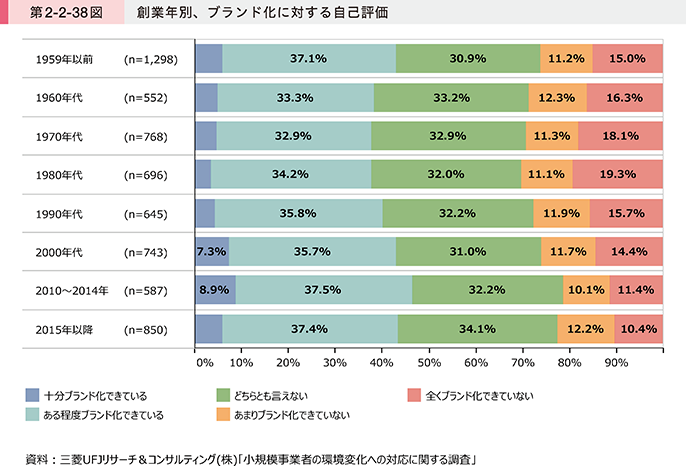

第2-2-38図は、創業年別に、ブランド化に対する自己評価を示したものである。2000年代以降に創業した者ほど、「十分ブランド化できている」又は「ある程度ブランド化できている」と回答する者の割合が高いことが分かる。また、1959年以前に創業した者においても、割合は高く、老舗企業において年月をかけブランドを築いてきた者が一定程度存在することが示唆される。

〔2〕ブランド化の特徴

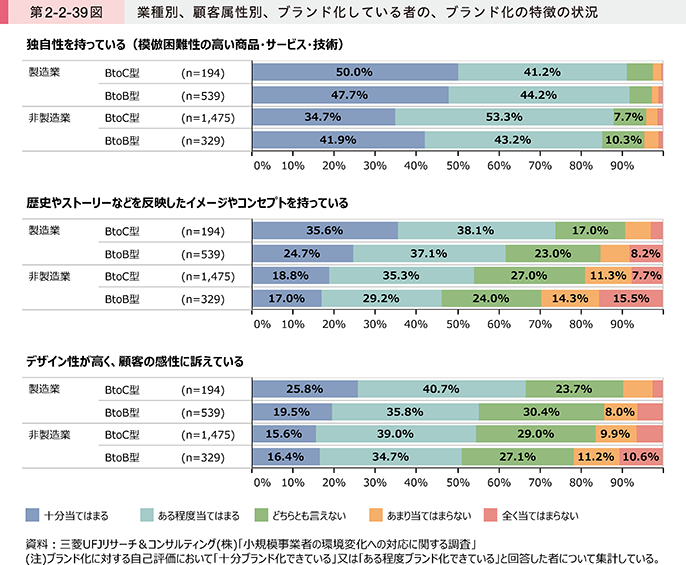

ここでは、ブランド化の特徴を「独自性を持っている(模倣困難性の高い商品・サービス・技術)」、「歴史やストーリーなどを反映したイメージやコンセプトを持っている」、「デザイン性が高く、顧客の感性に訴えている」7とし、ブランド化の特徴の実態について確認する。

7 岩崎(2013)は、「消費者1,000人アンケート」の結果より、「強いブランド」を規定する条件を〔1〕明確なコンセプト、明快なイメージ、〔2〕感性に訴求する、〔3〕独自のポジションがある、〔4〕低価格ではないとしている。

第2-2-39図は、業種別、顧客属性別に、ブランド化の特徴の状況について示したものである。これを見ると、ブランド化の特徴のうち、「独自性を持っている(模倣困難性の高い商品・サービス・技術)」において、「十分当てはまる」又は「ある程度当てはまる」と回答する者の割合が高い。一方、他の特徴においては、非製造業やBtoB型事業者において、割合が低いことが分かる。

2.ブランド化が感染症流行後の経営に資する効果

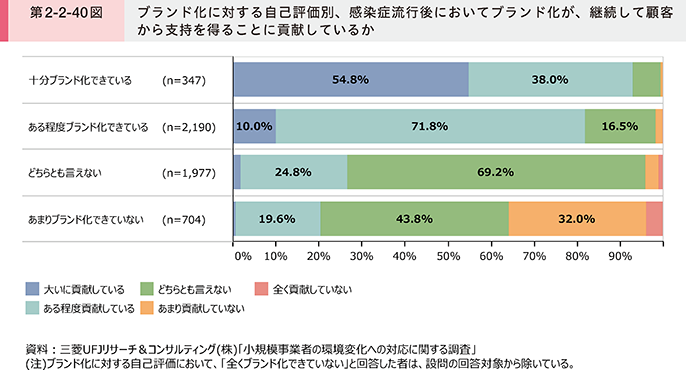

第2-2-40図は、ブランド化に対する自己評価別に、感染症流行後においてブランド化が、継続して顧客からの支持を得ることに貢献しているか聞いたものである。これを見ると、「十分ブランド化できている」者は、半数以上が「大いに貢献している」と回答している。また、「ある程度ブランド化できている」者においても、「大いに貢献している」又は「ある程度貢献している」と回答する者の割合が約8割と、ブランド化できている者の大半は顧客からの支持獲得への効果を実感していることが分かる。

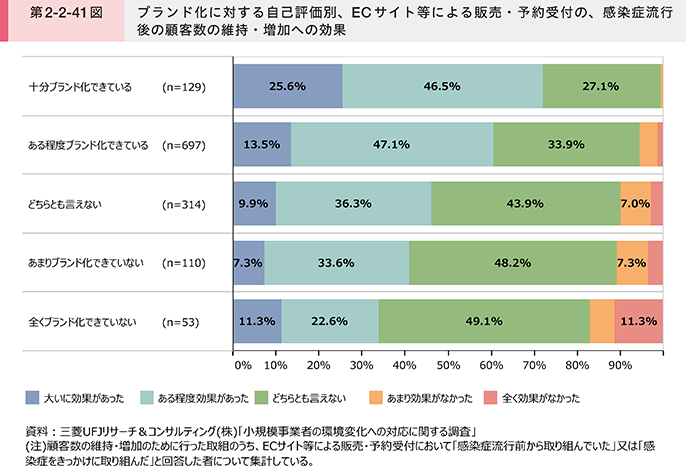

第1章第3節では、消費者においてネットショッピングを利用する者が感染症流行後、増加していることを確認したが、ECサイトでの販売におけるブランド化の効果について確認する。

第2-2-41図は、ブランド化に対する自己評価別に、ECサイト等による販売・予約受付の、感染症流行後の顧客数の維持・増加への効果について示したものである。これを見ると、「十分ブランド化できている」者ほど、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答する者の割合が高いことが分かる。ECサイトのようなリアルな接点を持つことが難しいツールの活用においても、ブランド化により顧客から選好される可能性がある。

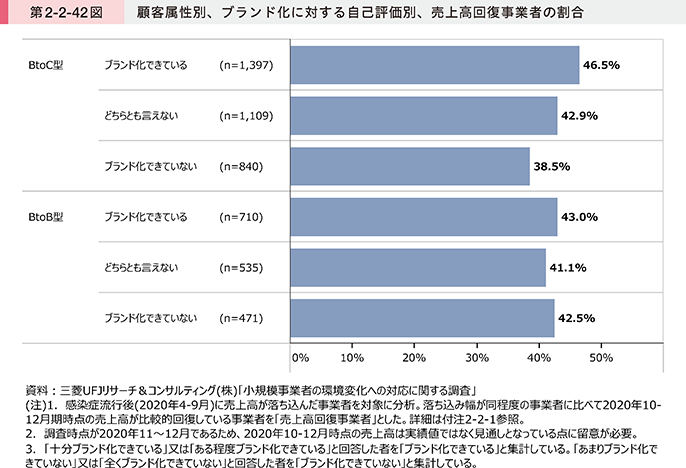

第2-2-42図は、顧客属性別、ブランド化に対する自己評価別に、売上高回復事業者の割合を示したものである。これを見ると、BtoC型、BtoB型事業者いずれにおいても、「ブランド化できている」と評価する者ほど、売上高回復事業者の割合が高く、BtoC型事業者の方がその差が大きいことが分かる。

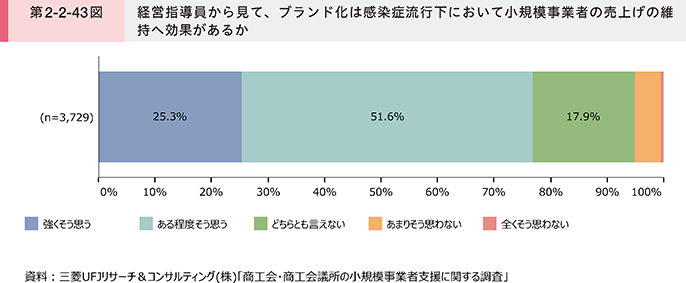

以上、ブランド化の実態とブランド化が感染症流行後の経営に資する効果について見てきた。最後に、商工会・商工会議所の経営指導員の、ブランド化の感染症流行下における効果に対する考えについて確認する。

第2-2-43図は、経営指導員に、ブランド化は感染症流行下において小規模事業者の売上げの維持へ効果があるか聞いたものである。これを見ると、多くの経営指導員が、効果があると考えており、その重要性がうかがえる。

事例2-2-4は、日頃より顧客へのブランドの訴求により顧客からの共感を得て、感染症流行後も顧客からの支持を得ている事業者の事例である。自社や自社商品の特徴を顧客へ伝えることで顧客からのブランドへの認識を高めていくことも重要といえよう。また、事例2-2-5は、官民一体で地域ブランドの育成に取り組んだ金融機関の事例である。こうした支援機関による供給体制の整備や販路開拓による地域ブランドの育成の取組も重要といえよう。

事例2-2-4:カゴノオト

地元ならではのパン菓子のブランド訴求で、ファンからの支持を獲得している事業者

消費者の変化・小規模事業者

所在地 高知県四万十町

従業員数 0名

資本金 個人事業者

事業内容 パン・菓子製造業

▶カフェ経営を始めるも、当初は経営に苦戦

高知県四万十町のカゴノオトは、東京から移住した前成照氏・小清水緑氏夫妻が営む菓子製造・小売店である。前氏はホテルのレストランで料理人として、小清水氏は障がい者施設でソーシャルワーカーとして勤めていたが、東日本大震災を契機に、生活を見つめ直そうと2011年10月に四万十町に移住した。移住後は地元の農家との交流を深め、2012年12月には地域で採れた作物を使った料理や菓子を提供するカフェ「カゴノオト」をオープン。音楽ライブやアート展示なども手掛け、地元の人や移住者が集まれる場所を提供した。しかし、人口が少ない商圏のため、集客の限界もあり、経営面では苦戦していた。

▶シュトーレンの製造小売に特化し、顧客へブランド訴求

2017年、高知県よろず支援拠点で経営改善について相談。様々な支援機関の紹介によりアドバイスを得られ、経営力の強化を意識した。特に、こうちIT事業者協同組合が事務局を務める「e商人養成塾」では、ECサイトで成功している高知の小規模事業者から多くを学んだ。そこで、自分たちの強みを考え直し、菓子の製造販売でやっていくことを決断。2013年頃から販売を開始したドイツのクリスマスシーズンの伝統的なパン菓子であるシュトーレンをメイン商品に据えて、カフェから菓子製造小売店に業態転換した。同社のシュトーレンは、四万十町の農家が育てた季節ごとの12の作物を手間暇掛けて仕込んでおり、高額ながらも高知の素材をいかした味が評価されてきた。自社と商品への信頼・共感・応援が更なる注文につながると考え、生産に至る過程や四万十町の魅力、なぜ移住したのか、どのような苦労があったかなど、自社と商品に関するストーリーをHPやSNSで、動画を交えて発信した。また、農家を訪ねた際に聞いた作物の状態や生産過程での苦労話を含めた思いも顧客に伝えてきた。

▶感染症流行下でも前年を上回る売上げを達成

こうした発信が顧客の共感を呼び、SNSで口コミが広がり、購入者は増加。手紙で満足感を伝えてくれる購入者も現れるなど、着実にファンを増やしていった。2020年は感染症流行の影響で、イベント出店の中止や来店客の減少により店舗での売上げが減少したものの、シュトーレンの底堅い人気によりECサイトでの注文を中心に、同年のシュトーレン注文本数は前年比60%増となった。また、オンラインで農家を訪ねるファンイベントにも挑戦し、好評を博した。「感染症流行下では巣籠もり需要だけでなく、消費者が人とのつながりを求めており、売上げの増加につながったと考えている。今後も自社と商品のストーリーを積極的に発信し、顧客から支持される商品作りを続けたい。」と、前氏は語る。

事例2-2-5:株式会社鳥取銀行

県産ジビエのブランド化により、地域活性化に取り組む金融機関

消費者の変化・小規模事業者

所在地 鳥取県鳥取市

▶メガバンクと協定を締結し地方創生共同プロジェクトを始動

鳥取県鳥取市の株式会社鳥取銀行は、地域活性化にも積極的に取り組んでいる地方銀行である。2015年、「地方創生への積極的な関与」を基本方針に掲げ、地方創生を最重要課題とした。翌年の2016年には、地域の豊富な資源と独自の取組を、大都市圏の企業とマッチングさせることを使命と捉えていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現・三菱UFJ銀行)との間で「地方創生に関する包括協定8」を締結し、自治体や民間企業を含めた官民一体での共同プロジェクトを始動させた。そのうち「ジビエ活用」のワーキンググループは、「販路の拡大」、「安全で、おいしいお肉へ」、「駆除から利活用へ」の三つを課題として取り組み始めた。

8 協定では、鳥取県固有の課題やニーズ、地域資源を背景に、「日本版CCRC」、「空き家対策」、「観光振興」、「ジビエ活用」の4テーマを選定した。

▶衛生的な解体処理施設の整備とハンター人材育成を支援

「販路の拡大」の取組としては、三菱東京UFJ銀行のネットワークを活用し、都市部の大手バイヤーとのビジネスマッチングを実施。バイヤーとの商談で、安心・安全や安定供給の担保、食材としてのブランド価値という具体的な課題が洗い出された。「安全で、おいしいお肉へ」の取組としては、ジビエ解体処理施設が2017年に若桜町で1軒、2020年に智頭町で1軒、それぞれ鳥取県版HACCPの認定を受けた。「駆除から利活用へ」の取組としては、捕獲装置の改善や保冷装置付き車両の導入のほか、県主催のハンター育成講座によりハンター入門者と地元猟友会とをマッチングし、捕獲から加工処理までを学ぶハンターの人材育成を支援。迅速で適切な処理による安心・安全かつおいしい「とっとりジビエ」として県産ジビエのブランド化を推進した。

▶処理頭数が増加し飲食店での活用など地域活性化に貢献

若桜町のジビエ解体処理施設では、2015年度に年間約500頭だったシカの処理頭数が2020年には年間約2,750頭に増加。同解体処理施設を運営する企業では大阪のフランス料理店とジビエカレーを共同開発したほか、鹿肉の端材でペット用ジャーキーなども開発し、都市圏へ販路を拡大。また、ジビエ肉の安定供給の体制が整備されたことで、若桜町には2019年から2020年の2年間で、ジビエメニューを打ち出した飲食店が4店オープン。感染症流行下においても、智頭町でジビエ料理のキッチンカー事業や倉吉市でドライブスルー形式でジビエの精肉を販売するウィズ・コロナに沿ったビジネスも誕生した。「取組を通じて、県外からのジビエブランドの認識が向上してきた。ジビエを一時のブームに終わらせず、地元に根付いたブランドとして発展させていきたい。」と、鳥取銀行営業統括部地方創生グループの松本公彦氏は話す。