第2節 顧客・地域とのつながり

本節では、日頃からの顧客・地域とのつながりと感染症流行後の顧客からの支持獲得に資する効果について考察する。

1.顧客とのつながり

ここでは、小規模事業者の顧客層や営業戦略の実態を概観し、常連客や上顧客5を感染症流行下においても維持できている者の特徴を分析する。

5 ここでいう上顧客とは、自社への利用や取引が多く売上げに貢献している顧客のことをいう。

〔1〕小規模事業者の顧客層・営業戦略の実態

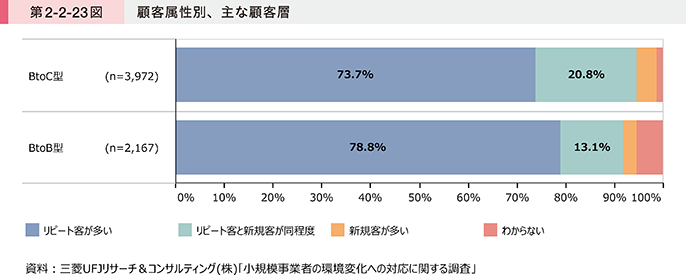

第2-2-23図は、顧客属性別に、小規模事業者の主な顧客層を示したものである。これを見ると、BtoC型、BtoB型事業者ともに、「リピート客が多い」と回答する者が大半であることが分かる。

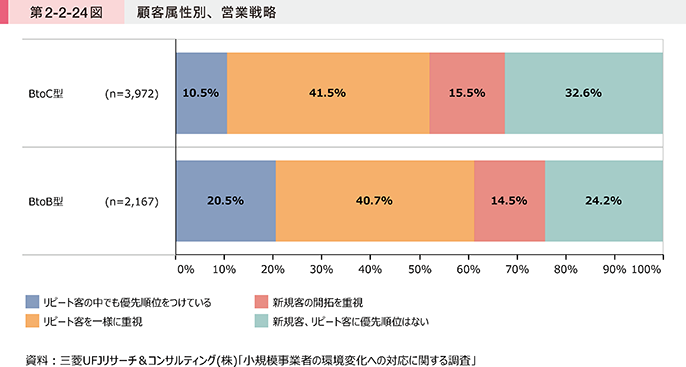

第2-2-24図は、顧客属性別に営業戦略を示したものである。これを見ると、BtoC型事業者はBtoB型事業者と比較して、「リピート客の中でも優先順位をつけている」と回答する者の割合は少なく、「新規客、リピート客に優先順位はない」と回答する者の割合が高いことが分かる。

〔2〕常連客・上顧客を維持できている者の特徴

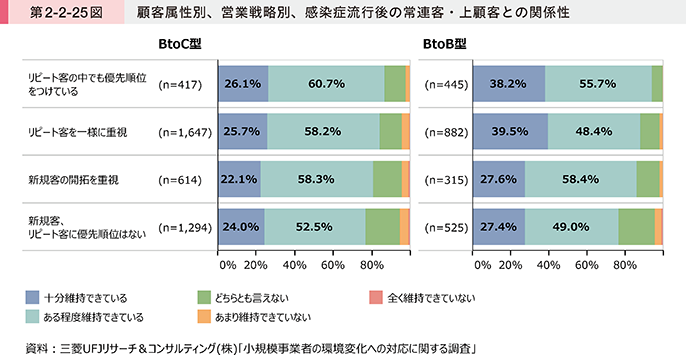

第2-2-25図は、顧客属性別、営業戦略別に、感染症流行後の常連客・上顧客との関係性を示したものである。これを見ると、いずれの戦略においても、大半の者は「十分維持できている」又は「ある程度維持できている」と回答しており、戦略間での大きな差は無いことが分かる。

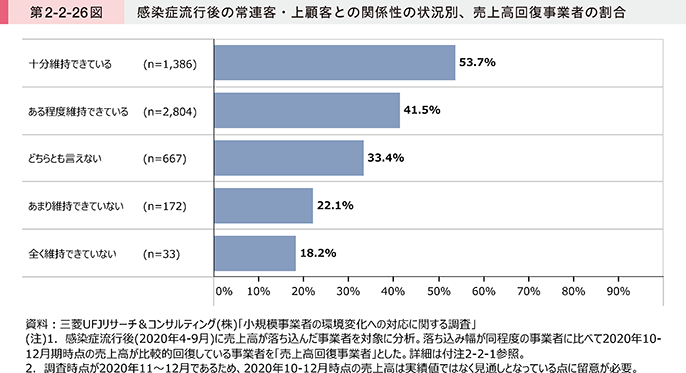

第2-2-26図は、感染症流行後の常連客・上顧客との関係性の状況別に、売上高回復事業者の割合を示したものである。これを見ると、「十分維持できている」と回答する者ほど、売上高回復事業者の割合が高いことが分かる。顧客とのつながりが強いことが、感染症流行後において売上高を回復している事業者の一つの特徴といえよう。

それでは、常連客・上顧客との関係性を維持できている者は、感染症流行前に、どのような取組を行ってきたのだろうか。

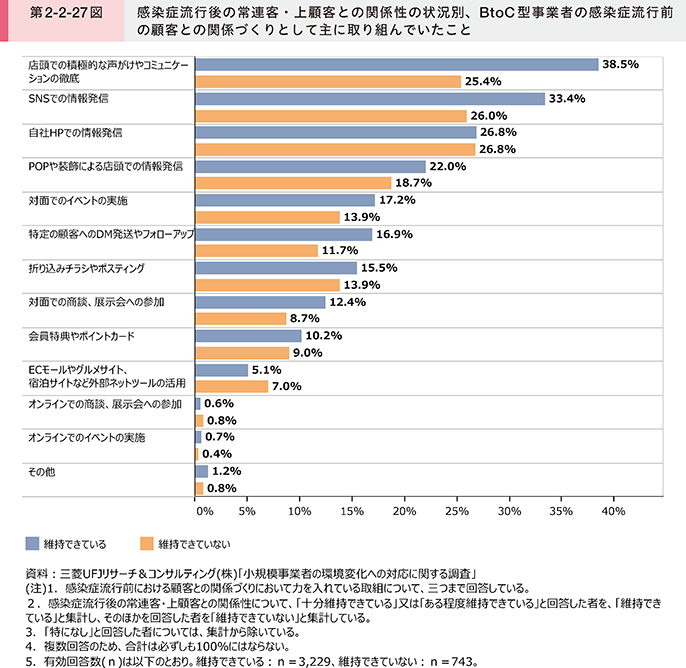

第2-2-27図は、感染症流行後の常連客・上顧客との関係性の状況別に、BtoC型事業者における、感染症流行前の顧客との関係づくりとして主に取り組んでいたことを示したものである。これを見ると、関係性を維持できていると回答する者は、「店頭での積極的な声がけやコミュニケーションの徹底」や「SNSでの情報発信」、「対面でのイベントの実施」など、日頃より双方向でのコミュニケーションを重視する者の割合が高いことが分かる。

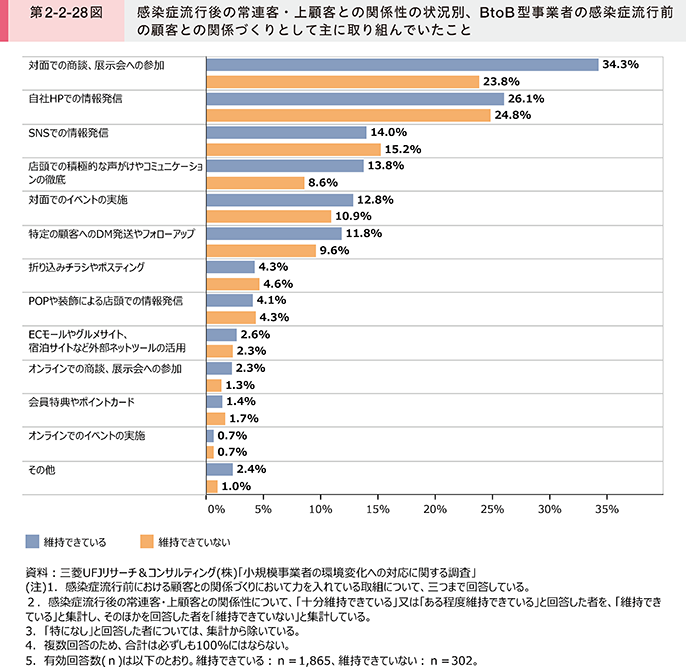

第2-2-28図は、感染症流行後の常連客・上顧客との関係性の状況別に、BtoB型事業者における、感染症流行前の顧客との関係づくりとして主に取り組んでいたことを示したものである。これを見ると、関係性を維持できていると回答する者は、「対面での商談、展示会への参加」が最も高く、BtoC型事業者同様に、日頃より双方向でのコミュニケーションを重視する者の割合が高いことが分かる。

以上、顧客とのつながりの実態と常連客・上顧客を維持できている者の特徴について見てきた。最後に、商工会・商工会議所の経営指導員の、顧客とのつながりの感染症流行下における効果に対する考えについて確認する。

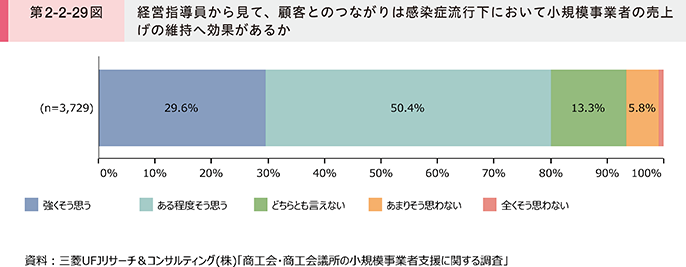

第2-2-29図は、経営指導員に、顧客とのつながりは感染症流行下において小規模事業者の売上げの維持へ効果があるか聞いたものである。多くの経営指導員が、効果があると考えており、その重要性がうかがえる。

事例2-2-1は、手書きによる独自のニュースレターが顧客との関係性を築いた事例である。また、事例2-2-2は、健康に関するセミナーや手作りバッグの教室など、本業とは直接関係のないイベントなど、販促ではない取組により顧客との関係性を強めた事例である。いずれの事例においても、日頃より顧客との強いつながりを築いていたことで、感染症流行下においても、常連客に事業を支えられている。

事例2-2-1:有限会社源泉館

心が伝わる手書きのニュースレターで築いた顧客とのつながりに支えられた温泉旅館

消費者の変化・小規模事業者

所在地 山梨県身延町

従業員数 8名

資本金 300万円

事業内容 宿泊業

▶団体客減少による1300年の伝統の危機

山梨県身延町の有限会社源泉館は戦国時代の武田信玄のかくし湯として知られる下部温泉に位置し、湯治宿「古湯坊 源泉舘」を営む企業。循環・加水・加温を一切していない温泉として1300年近い歴史を有する。社長の依田茂氏は、湯守として58代目、外湯から旅館となってからは8代目となる。依田社長が湯守を引き継いだ30年前は、県内外からの各種団体ツアー客が大型バスで訪れ、にぎわいを見せていた。しかし徐々に団体旅行は減少し始め、湯治目的で訪れる個人の宿泊客にもリピート利用してもらえていないことに課題を感じていた。2009年頃からはリーマン・ショックの影響により更に宿泊客が減少し、危機感を募らせた。

▶手書きのニュースレターで顧客との関係強化を実践

こうした現状を打破するために参加した経営セミナーで、「おなじみ様を大切にする」ことを教わり、感銘を受けた。そこで「人は忘れやすいから、旅館のことを思い出してもらおう」と女将の由有子さんと夫婦で考えたのが手書きのニュースレター「しあわせの源だより」である。旅館からのお知らせや魅力、翌月の予約状況、イベント情報、入浴に関する知識、近隣の飲食店の紹介など、親しみを持ってもらえる情報を毎月発信することにした。「しあわせの源だより」は、過去1年間に宿泊した顧客を対象に郵送。2009年6月から毎月休むことなく発行し、2021年2月で140号目を数える。初孫の成長記録やスタッフの近況報告など、温泉とは直接関係ない話題も好評で、「お便りをもらってうれしい」という反響が多く寄せられた。従業員と顧客の会話が増え、以前よりも顧客との距離が縮まったと感じるようになった。

▶感染症流行の下でも事業を支える顧客とのつながり

リーマン・ショック直後、シーズン中の客室稼働率が一時は40%前後まで落ち込んだが、「しあわせの源だより」の発行を始めてからは80~90%まで回復。発送後には予約が集中して入るような効果も得られた。2020年の感染症流行の下、一時は休業を余儀なくされたが、「しあわせの源だより」で「たすけてください!」など、ピンチを包み隠さず報告したところ、常連客を中心に予約が入り、普段よりも滞在日数を伸ばしてくれるなど事業の支えとなった。「ニュースレターという糸が常連客を結び付けてくれ、発行を継続してきた努力が報われた。近年は若いビジネスマンの湯治客も増えてきた。より多くの顧客とのつながりを保ち続けたい。」と依田社長は笑顔で語る。

事例2-2-2:株式会社カメヤ時計店

売らないイベントとSNSでの情報発信で顧客とのつながりを強化し、感染症流行下でも業績を維持する小規模事業者

消費者の変化・小規模事業者

所在地 奈良県御所市

従業員数 1名

資本金 1,000万円

事業内容 その他の小売業

▶長年の技と信用も来店客の減少傾向に危機感

奈良県御所市の株式会社カメヤ時計店は、1916年創業の時計、宝石、眼鏡などの販売・修理を手掛ける企業である。時代の変化とともに取扱商材を拡大させてきたが、携帯電話の普及や大型チェーン店の台頭により、主力事業であった時計や宝石市場の規模縮小などに直面し、近年は売上げがバブル期の40%程度まで減少。また79歳になる井上晴雄社長に付いている常連客が売上げの大半を占めており、事業承継を見据えると、顧客の若返りや来店頻度の向上が急務となっていた。後継予定者である井上知也取締役、井上雅紀子監査役は自身の技術力やサービス力に自信があったものの、地域住民の高齢化とともに来店客数が減少していることに危機感を覚えていた。

▶来店につながる販促ではないイベント開催と情報発信

同社の商材は頻繁に購入されるものではないため、購入しなくても気軽に来店してもらう必要があると考え、店内の空きスペースを活用し、健康に関するセミナーや手作りバッグの教室など、本業とは直接関係のないイベントを始めた。新型コロナウイルス感染症流行以前は月1回のペースで開催し、材料費や講師の謝金など参加者の実費負担はあるものの、常連客やその友人などを中心に毎回10名程度が参加。イベント中の参加者との何気ない会話から「小さい字が見えにくい」、「リングの修理はできますか」など、顧客の困りごとを把握することができ、本業の売上げにも貢献している。

また店頭配布用の小冊子「time」の発行やSNSを通じて、情報発信にも注力している。おすすめ商品やイベント案内だけでなく、スタッフの人柄やお店の雰囲気が伝わるような世間話や、眼鏡や健康に関する豆知識なども発信することで、顧客が気軽に来店できるよう心掛けている。結果として、新規顧客でもSNSを通じてスタッフのことを知って来店するため、安心感を持って来店できるといった効果もあった。

▶日頃の取組が感染症流行下の業績維持に貢献

新型コロナウイルス感染症の影響が本格化し始めた2020年春先は顧客が来ないことを理由に店を閉める同業者が多い中、店を開け続け、SNSの発信も毎日継続した。これらの効果もあり、従前からの常連客を中心に6月以降客足が戻り、10月の売上高は前年同期を上回った。ポスト・コロナを見据え、今後も眼鏡や時計修理、補聴器の技術力とイベント、SNSの組合せにより他店との差別化を図っていく。「感染症流行を通じて日頃からのお客様との関係づくりの重要性を実感した。市内唯一の時計店として、地域になくてはならない店と応援してもらえるよう努力していく」と雅紀子監査役は語る。

2.地域とのつながり

〔1〕小規模事業者の地域とのつながりの実態

次に、小規模事業者者の地域とのつながりについて分析する。

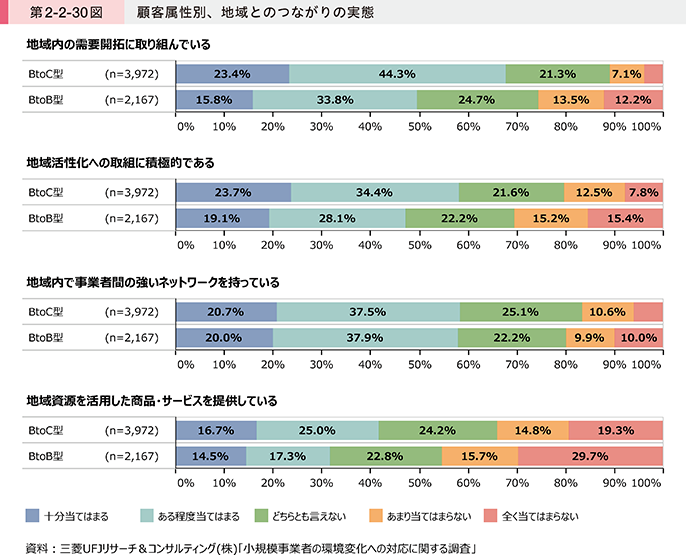

第2-2-30図は、顧客属性別に、地域とのつながり6の実態について示したものである。これを見ると、「地域内で事業者間の強いネットワークを持っている」では、BtoC型、BtoB型事業者ともに「十分当てはまる」又は「ある程度当てはまる」と回答する者の割合に差が見られないが、その他の項目においてはBtoC型事業者の方の割合が高いことが分かる。

6 「事業者アンケート調査」では、「地域内の需要開拓に取り組んでいる」、「地域活性化への取組に積極的である」、「地域内で事業者間の強いネットワークを持っている」、「地域資源を活用した商品・サービスを提供している」の四つの観点で、地域とのつながりがあるか確認している。

BtoC型事業者では、「地域内の需要開拓に取り組んでいる」者において、「十分当てはまる」又は「ある程度当てはまる」と回答する者の割合が最も高い。

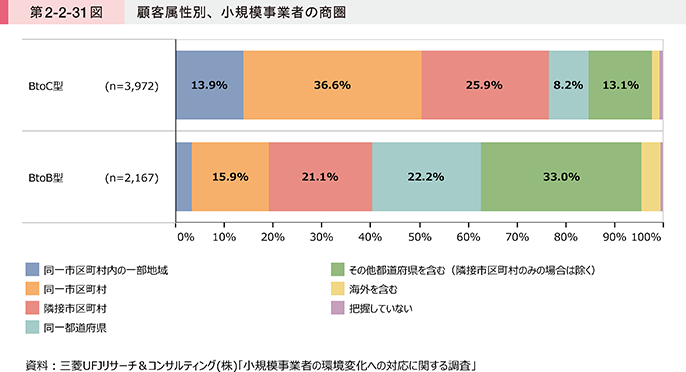

第2-2-31図は、顧客属性別に、小規模事業者の商圏について示したものである。これを見ると、商圏が「同一市区町村内の一部地域」又は「同一市区町村」と回答する者は、BtoC型事業者では半数以上と、BtoB型事業者と比べて多いことが見て取れる。前掲第2-2-30図において、BtoC型事業者の方が、特に「地域内の需要開拓に取り組んでいる」者が多いことの背景には、両者間での商圏の違いが考えられる。

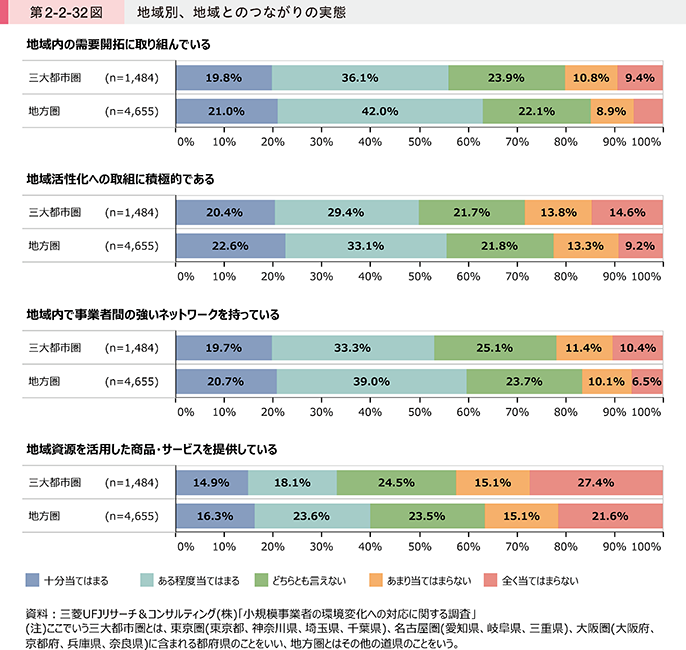

第2-2-32図は、地域別に、地域とのつながりの実態について示したものである。これを見ると、いずれの項目においても地方圏の事業者の方が、「十分当てはまる」又は「ある程度当てはまる」と回答する者の割合が高いことが分かる。

〔2〕地域とのつながりが感染症流行後の経営に資する効果

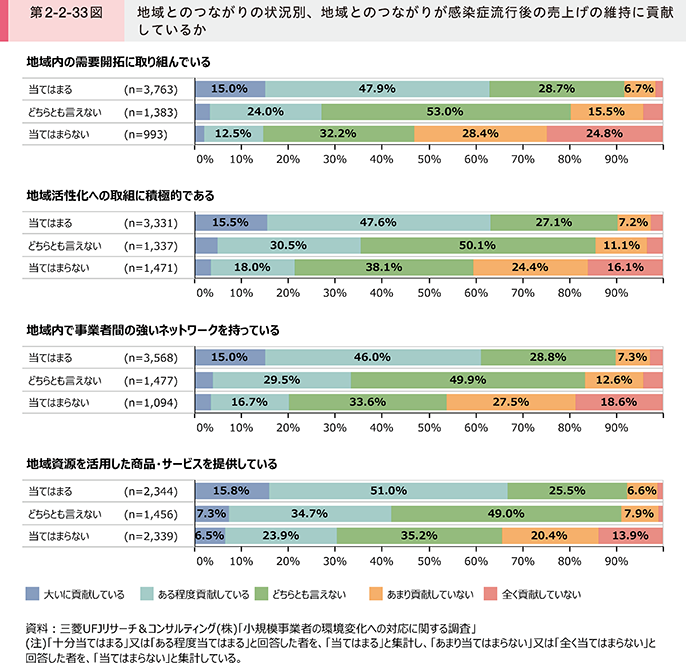

第2-2-33図は、地域とのつながりの状況別に、地域とのつながりが感染症流行後の売上げの維持に貢献しているか聞いたものである。これを見ると、いずれの項目においても「当てはまる」と回答した者は、地域とのつながりが感染症流行後の売上げの維持に貢献している様子が見て取れる。

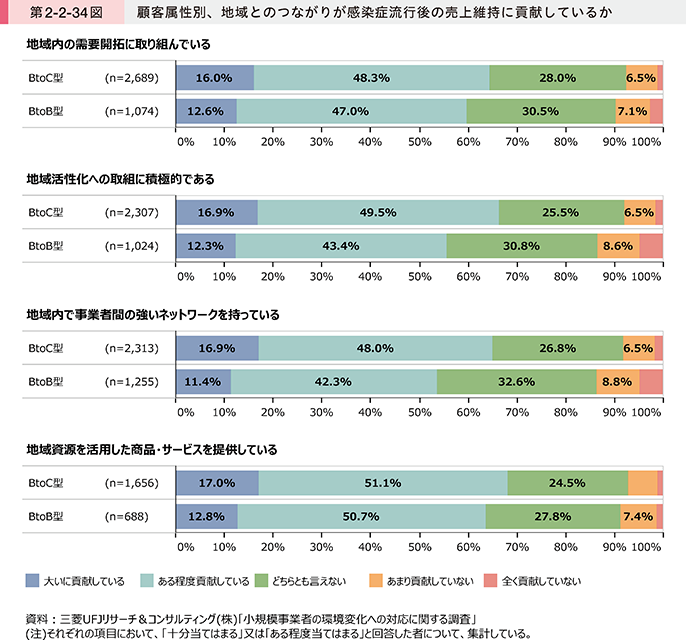

第2-2-34図は、顧客属性別に、地域とのつながりが感染症流行後の売上げの維持に貢献しているか聞いたものである。これを見ると、いずれの項目においてもBtoC型事業者の方が、地域とのつながりが感染症流行後の売上げの維持に貢献している様子が見て取れる。

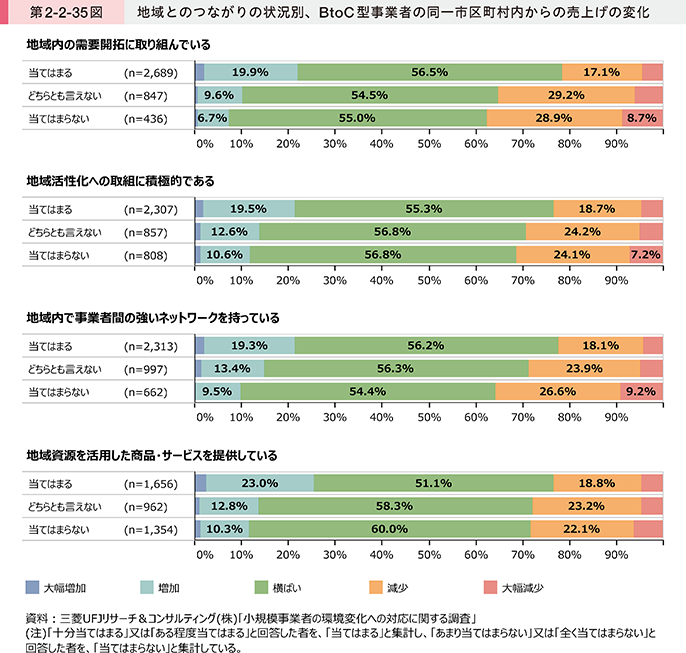

第2-2-35図は、地域とのつながりの状況別に、BtoC型事業者の同一市区町村内からの売上げの変化について示したものである。これを見ると、それぞれの項目について「当てはまる」と回答する者ほど、「大幅増加」又は「増加」と回答する者の割合が高いことが分かる。第2-1-30図で確認したように感染症流行後、消費者は自宅周辺への外出が増加していることを指摘したが、地域とのつながりが強い小規模事業者はこうした需要を取り込めている可能性がある。

以上、地域とのつながりの実態と感染症流行後の経営に資する効果について見てきた。最後に、商工会・商工会議所の経営指導員の、地域とのつながりの感染症流行下における効果に対する考えについて確認する。

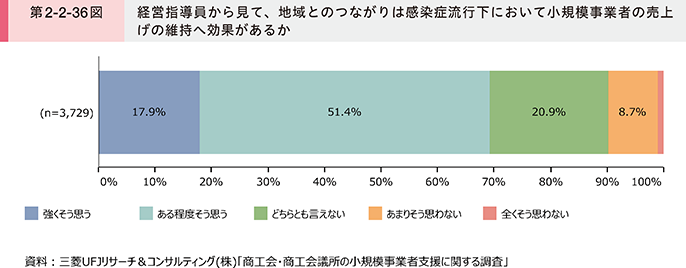

第2-2-36図は、経営指導員に、地域とのつながりは感染症流行下において小規模事業者の売上げの維持へ効果があるか聞いたものである。これを見ると、多くの経営指導員が効果があると考えており、その重要性がうかがえる。

事例2-2-3は、地域に根ざした焼酎づくりにより、感染症流行後も地域需要を中心に売上げを維持した事例である。同事例では、品質向上に加え、商品開発において地域住民の意見を取り入れ、地域イベントの実施による交流を通じて認知度を高め、地域とのつながりを深めている。

事例2-2-3:合同会社ねっか

地域に愛される焼酎づくりで地域ブランドを生み出した酒蔵会社

消費者の変化・小規模事業者

所在地 福島県只見町

従業員数 3名

資本金 300万円

事業内容 酒類製造業

▶只見町の農家の悩みを共有し、焼酎づくりを開始

福島県只見町の合同会社ねっかは、米焼酎の製造販売を営む企業である。同社の脇坂斉弘代表社員は、2000年頃より親戚が経営する南会津町の酒造会社に勤め、只見町の農家とも交流があった。昨今の米需要が減少する中、只見町の田園風景をどう守ればよいのかという悩みを米農家たちと共有してきた。南会津町などには酒蔵があるが只見町にはないことから、酒づくりを始めることによって、酒米の生産により田園風景を守るとともに、特産品として地域活性化にもつながるのではないかとの意見が上がった。只見町長からの依頼も受け、2017年に脇坂代表は酒類製造免許を取得して、焼酎づくりを開始した。

▶地域に愛される焼酎づくりを目指す

地域の農家や消費者に支持される焼酎を目指し、只見町の酒米を使い、「オール只見」によるブランド化を掲げた。香りを決める酵母は福島県ハイテクプラザと共同開発して品質を向上させ、試作の段階で地域の小売店や消費者にアンケートを実施し、意見を取り入れていった。また、従業員に地域の農家を採用し、農家の意見も最大限取り入れつつ製品開発を進めた。こうして製品化にこぎ着けたのがブランド焼酎「ねっか」である。「ねっか」は地元の方言から採っており、可能性を否定しない前向きな気持ちが込められている。「苦みがなく、すっきりして飲みやすい」、「まるで日本酒のような味わい」と高い評価も得て、地域で瞬く間に評判となった。

同社は、地域に親しみのある酒蔵となるためにも、地域イベントへの参加や開催にも積極的である。例えば、2017年より実施している小学生の田植イベントは、只見町の全3校において親子で田植を体験し、その酒米をもとに製造した焼酎を成人した際にプレゼントするものである。こうした取組により、同社の認知度は更に高まった。

▶感染症流行下においても、地域内消費を中心に売上げは増加

地域の名産品として知名度が上がり、2019年には人口約4,000人の只見町内で年間約6万本が売れるようになった。手土産や贈物としての購入が約半数を占めている。また、その品質の良さからIWSC(International Wine & Spirit Competition )2017シルバーメダルなど国際的な賞を次々と受賞し、世界的評価も獲得した。感染症の流行で、飲食店向けの需要は減少したものの、地元地域からの根強い人気から、地域の個人消費を中心に2020年は前年を上回る売上高を達成。「世界から評価を得て、地域ブランドの発信もできたが、何よりも地域から支持されることを大切にしてきた。今後も地域とのつながりを大切にし、ともに歩んでいきたい。」と、脇坂代表社員は語る。

コラム2-2-1:地域一帯型オープンファクトリー

近畿経済産業局では、2017年度から同局職員による年間「1000 社訪問プロジェクト」を実施し、地域の中堅・中小企業の実態を把握するとともに、ヒアリング結果を基にしたレポート「関西企業フロントライン NEXT」や「関西おもしろ企業事例集~兆:KIZASHI~」を公表している。

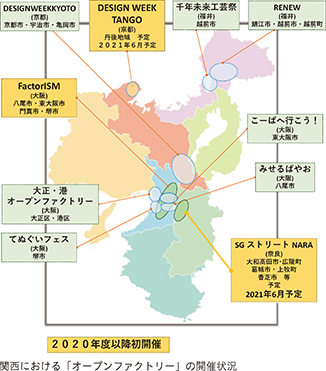

本コラムでは、「関西企業フロントライン NEXT」レポートVol.14で取り上げた「オープンファクトリー」をテーマとして、近年関西で活性化している「地域一体型オープンファクトリー」の一部を紹介する。

「地域一体型オープンファクトリー」とは、ものづくりに関わる中小企業や工芸品産地など、一定の産業集積が見られる地域を中心に、企業単独ではなく、地域内の企業などが面として集まり、生産現場を外部に公開したり、来場者にものづくりを体験してもらう取組である。関西においては、これまで多くの工場の職人と来場者の交流を生み出してきたが、2020年は、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の影響により、各イベントが軒並み中止・延期となった。そうした中でも、感染症に対する対策を徹底した上で実行された「地域一体型オープンファクトリー」がある。この中から、「RENEW」(福井県鯖江市ほか)及び「FactorISM」(大阪府八尾市ほか)について紹介する。

1.RENEW(福井県鯖江市・越前市・越前町)

福井県の中央部に位置する丹南エリア(鯖江市・越前市・越前町)は、日本でも有数のものづくりの町である。越前漆器、越前和紙、越前打刃物、越前箪笥、越前焼、眼鏡、繊維の計7つの地場産業が、端から端まで車で約40分という狭いエリアに集まっている。同エリアで年に一度開催されるのが、ものづくりを「見て・知って・体験する」体感型マーケット「RENEW(リニュー)」である。開催期間中は、約80の工房や事業所が一斉に開放される。2メートル以上もある和紙の大紙をすく現場に立ち会ったり、高く積まれた木地のサンプルを見学したり、眼鏡職人の指導を受けながら自分オリジナルの眼鏡を作ったりと、ものづくりの産地ならではの体験ができる。

RENEWは2020年で6回目を迎え、初回開催からの5年間で、産地には新たな店舗やギャラリーが20店舗以上増加した。また、通年で工房見学を楽しめる施設も開設され、就職者や移住者も増加するなど、地域の活性化につながっている。

2020年は感染症の影響により、開催が危ぶまれる状況ではあったものの、「全国が感染症で打撃を受けている中で、この町に対しても、日本全国の産地に対しても、“前を向こう”というメッセージを伝えていきたい。」という実行委員の思いから、「Re:RENEW2020」と銘打って開催することを決断した。

工房見学やワークショップを楽しめるRENEWに加え、“作り手”、“伝え手”、“使い手”をつなぐマーケット「ててて往来市 TeTeTe All Right Market」の同時開催も決定した。また、オンラインでも職人自らが製品への思いを語ったり、工房を案内したりと、現地に足を運べない人にとっても魅力的なコンテンツとして発信する「RENEW TV」や、イベント限定品を販売する「オンラインRENEWストア」の実施を行うなど、工夫を重ねていった。

開催に当たっては、来場者に対して徹底した体調管理の依頼と所属確認を実施した。この徹底した感染症対策の内容については参加者全員に共有し、マニュアル化も行った。このマニュアルは、他地域で同様のイベントを実施する組織へも提供され、感染症流行下における「地域一体型オープンファクトリー」のロールモデルとなっている。来場者数は延べ約3万2,000人、オンライン視聴者も延べ約1万4,000人に達し、売上げも期間中で約2,300万円と過去最高となった。

2.FactorISM(大阪府八尾市、堺市、門真市、東大阪市)

「FactorISM 2020 アトツギたちの文化祭」は、ものづくりの現場を一般公開し、世界に誇る日本のものづくりの現場を体験、体感してもらう文化祭のようなイベントである。大阪府内でも多くの町工場が連なる「ものづくりのまち」として有名な八尾市、堺市、門真市、東大阪市の企業が実行委員会を組成し、「こうばはまちのエンターテイメント」を合言葉に、今までに足を踏み入れることのなかったものづくりの現場で、職人や作り手の技術に触れ、感動や驚き、そして憧れを感じてもらう機会を提供することを目的として、2020年12月に初めて開催された。「FactorISM」という名称は“Factory”“ISM”“Tourism”を掛け合わせた造語で、「産地Tourismを通じて、産地やこうば(Factory)の思い、主義(ISM)を伝える」という思いが込められている。

開催直前には、大阪府で感染症が再拡大し始めていたが、「ものづくりの灯を消してはいけない」と参加企業が一致団結し、アプリケーションを活用した徹底した非対面チェックインシステムの構築や、リアルタイム・オンライン工場見学の体制づくりを急ピッチで進めた。第1回の開催にもかかわらず、リアルとオンラインの累計来場者数が約3,000名に至るなど、大きな盛り上がりを見せた。

また、オンライン配信でのトークセッションにおいては、参加地域ごとの企業群が議論するだけでなく、北陸地方など遠方で同様にオープンファクトリーに取り組む事業者との交流も実施。今後、エリアをまたいだ更なる連携が期待される。

「地域一体型オープンファクトリー」の参加企業には、数人で技能を継承しながらものづくりを行う個人事業の規模から、数百人規模の社員を抱える中堅企業、又は地域に根ざした大企業も含まれている。こうしたイベントを通じて、通常の取引関係と異なる関係が構築され、新たなイノベーションを生み出すきっかけになる可能性も考えられる。