第4節 感染症流行を踏まえた事業の見直しと対応

ここまで、感染症流行による小規模事業者への影響と消費者の意識・行動の変化を中心に経営環境の変化を確認した。ここではこうした変化に柔軟に対応した小規模事業者について「事業者アンケート調査」と事例を交えて考察する。

1.小規模事業者の感染症流行による変化の受け止め方

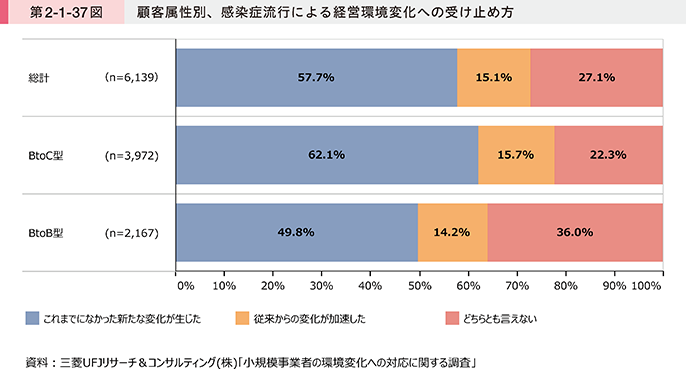

第2-1-37図は、顧客属性別に、感染症流行による経営環境変化への受け止め方を示したものである。「これまでになかった新たな変化が生じた」と回答する者の割合が最も高く、特にBtoC型事業者においてその割合が高いことが分かる。

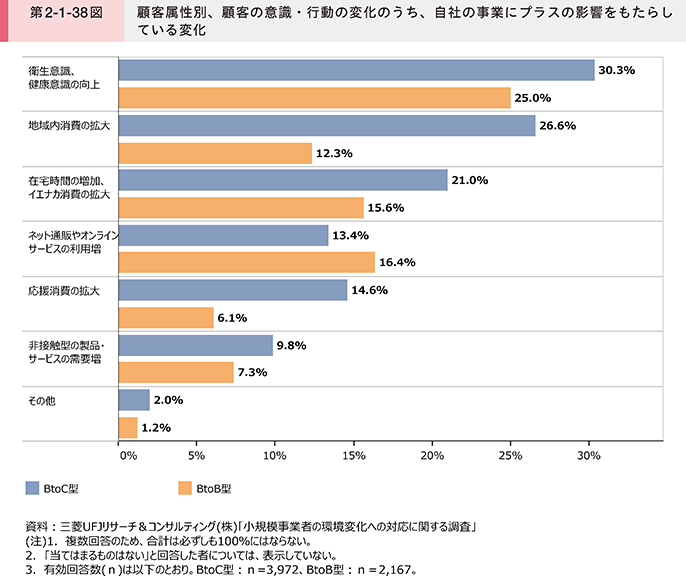

第2-1-38図は顧客属性別に、顧客の意識・行動の変化のうち、自社の事業にプラスの影響をもたらしている変化を示したものである。顧客属性にかかわらず、「衛生意識、健康意識の向上」と回答する者の割合が最も高く、BtoC型事業者では「地域内消費の拡大」、BtoB型事業者では「ネット通販やオンラインサービスの利用増」と回答する者の割合が次いで高い。感染症流行による変化が事業にプラスの影響を及ぼしていると考える事業者が一定程度存在していることが分かる。

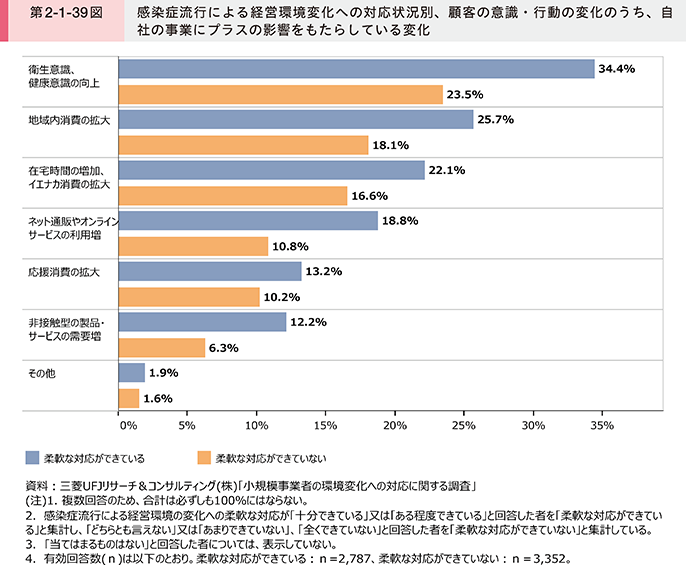

第2-1-39図は、感染症流行による経営環境変化への対応状況別に、顧客の意識・行動変化が、自社の事業にプラスの影響をもたらしている割合を示したものである。これを見ると、いずれの変化についても、「柔軟な対応ができている」と回答した者は、プラスの影響をもたらしていると回答する者の割合が高いことが分かる。

2.感染症流行下における顧客数の維持・増加のための取組

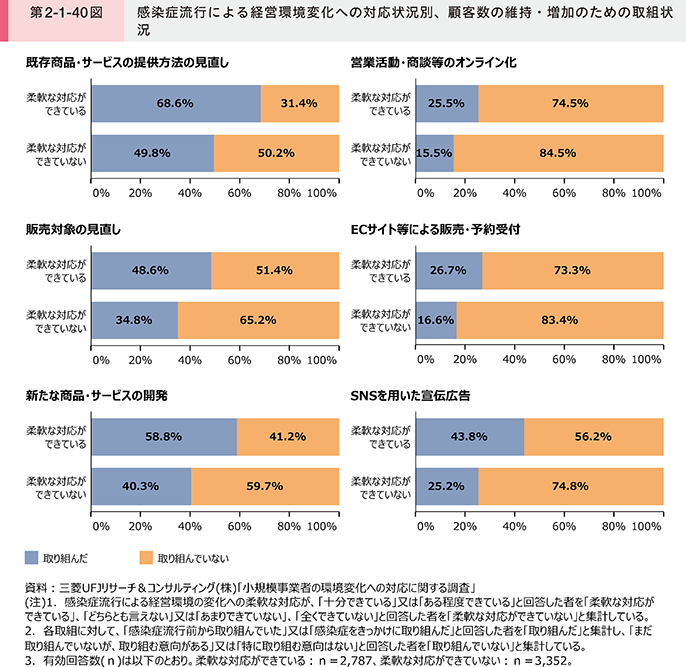

第2-1-40図は、感染症流行による経営環境変化への対応状況別に、顧客数の維持・増加のための取組状況を示したものである。いずれの取組においても、「柔軟な対応ができている」と回答する者は、「取り組んだ」と回答する割合が高いことが分かる。

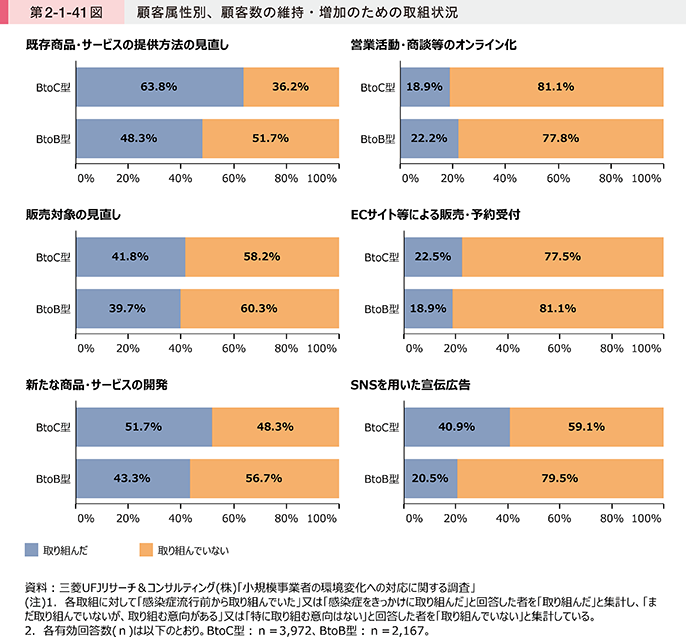

第2-1-41図は、顧客属性別に、顧客数の維持・増加のための取組状況を示したものである。これを見ると、「既存商品・サービスの提供方法の見直し」や「販売対象の見直し」、「新たな商品・サービスの開発」と比べ、「営業活動・商談等のオンライン化」や「ECサイト等による販売・予約受付」、「SNSを用いた宣伝広告」といったオンラインツールの活用に取り組んだ者は相対的に割合が低いことが分かる。

また、BtoC型事業者の方が、「営業活動・商談等のオンライン化」以外の項目において、「取り組んだ」と回答する者の割合が高いことが分かる。

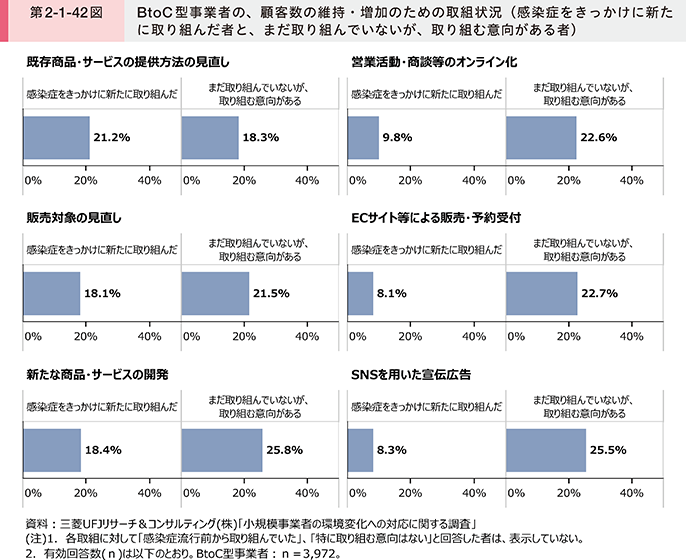

BtoC型事業者の、顧客数の維持・増加のための取組ごとに、感染症流行後に取組を始めた者と、今後取り組む意向のある者の割合を示したものが第2-1-42図である。これを見ると、「営業活動・商談等のオンライン化」や「ECサイト等による販売・予約受付」、「SNSを用いた宣伝広告」といったオンラインツールの活用においては、相対的に「感染症をきっかけに新たに取り組んだ」と回答する者の割合は低いが、「まだ取り組んでいないが、取り組む意向がある」と回答する者が一定程度存在し、オンラインツールの活用が更に進む可能性がある。

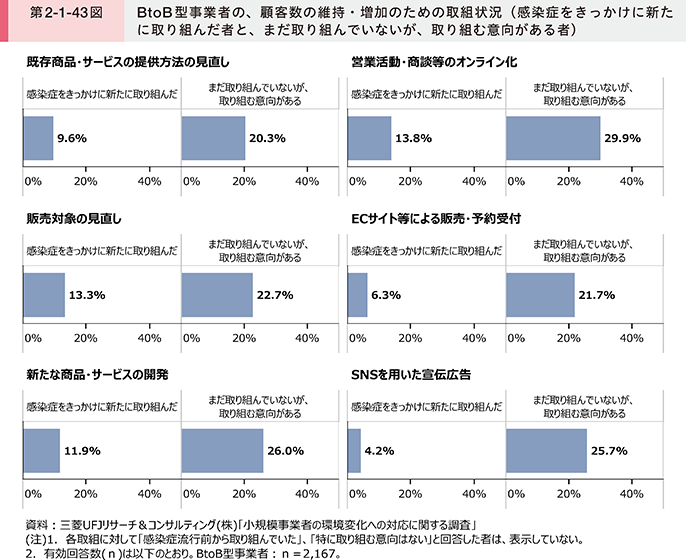

同様にBtoB型事業者の顧客数の維持・増加のための取組ごとに、感染症流行後に取組を始めた者と、今後取り組む意向のある者の割合を示したものが第2-1-43図である。これを見ると、「ECサイト等による販売・予約受付」、「SNSを用いた宣伝広告」といったオンラインツールの活用においては、相対的に「感染症をきっかけに新たに取り組んだ」と回答する者の割合は低いが、「営業活動・商談等のオンライン化」において、「感染症をきっかけに新たに取り組んだ」、「まだ取り組んでいないが、取り組む意向がある」と回答する者が一定程度存在することが分かる。

3.オンラインツールの活用

第3節では、感染症流行後、消費者のオンラインツールの利用が拡大したことを確認した。小規模事業者においても、販路開拓などのためオンラインツールを活用することが重要である。ここでは、小規模事業者の感染症流行後のオンラインツールの活用について分析する。

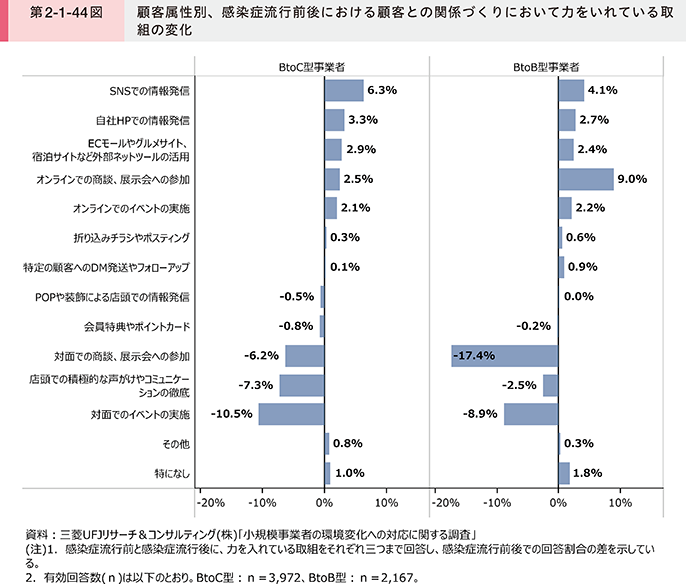

第2-1-44図は、感染症流行前後における顧客との関係づくりにおいて力を入れている取組の変化を示したものである。これを見ると、BtoC型、BtoB型いずれも「SNSでの情報発信」や「自社HPでの情報発信」など、顧客との関係づくりでは感染症流行下でオンラインツールを活用した取組に力を入れる者が増加していることが分かる。一方、「対面でのイベントの実施」や「対面での商談、展示会への参加」など、対面による関係づくりの取組に力を入れる者は減少していることが分かる。

次に、オンラインツールの活用の効果について分析をする。

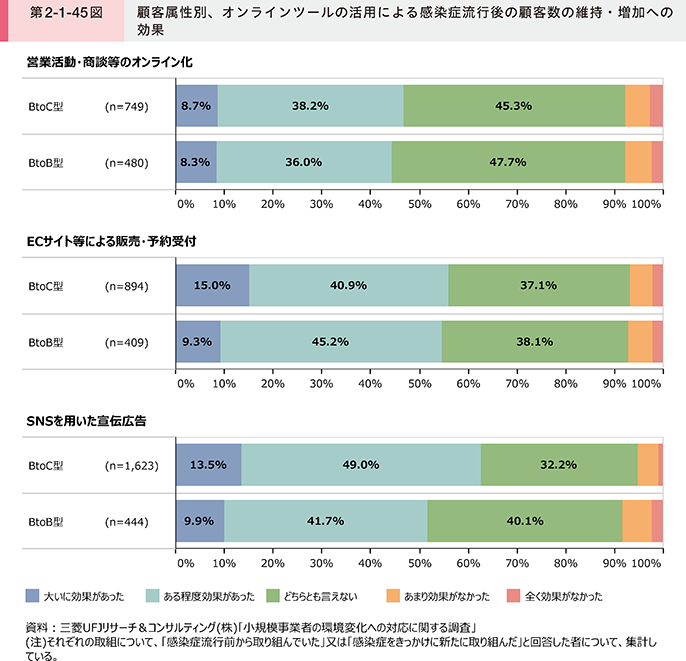

第2-1-45図は、顧客属性別に、オンラインツールの活用による感染症流行後の顧客数の維持・増加への効果を示したものである。いずれにおいても、約半数が「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答していることが分かる。

BtoC型事業者においては、「SNSを用いた宣伝広告」について、効果があったと回答する者の割合は比較的高く、BtoC型事業者に対して顧客数の維持・増加への有用性が高いことが示唆される。

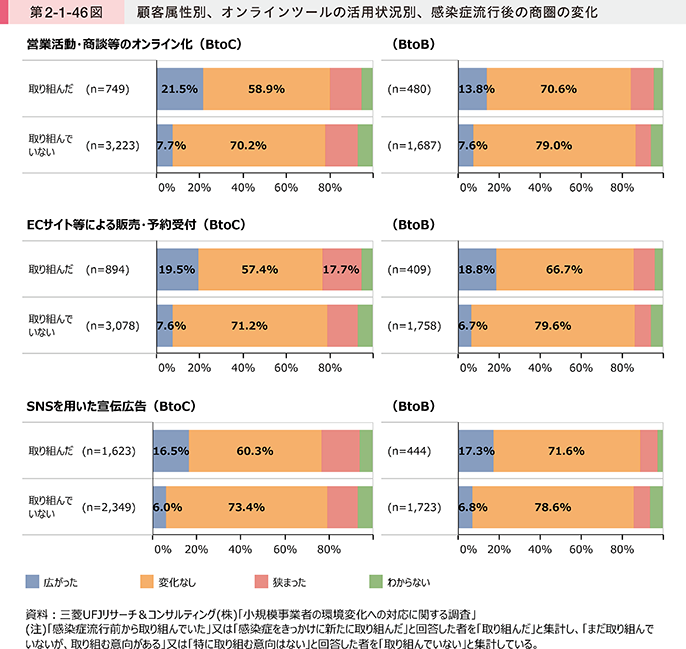

第2-1-46図は、顧客属性別、オンラインツールの活用状況別に、商圏の変化を示したものである。いずれにおいても、取組を行った者の方が、「広がった」と回答する割合が高いことが分かる。

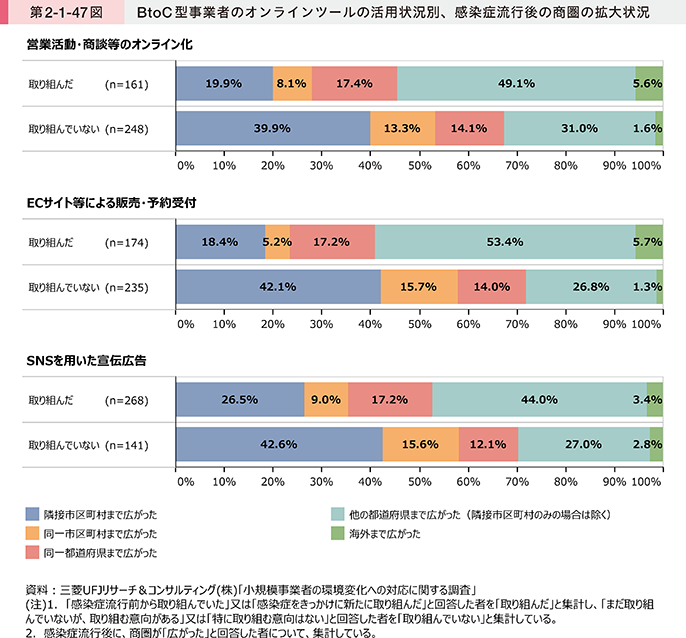

第2-1-47図は、BtoC型事業者のオンラインツールの活用状況別に、商圏が広がったと回答した者に対して、どこまで広がったかを聞いたものである。いずれのオンラインツールにおいても、取組を行った者の方が、「他の都道府県まで広がった」など広域まで広がったと回答する者の割合が高い。また、「営業活動・商談等のオンライン化」や「ECサイト等による販売・予約受付」においては、「海外まで広がった」と回答する者の割合が比較的高いことが分かる。

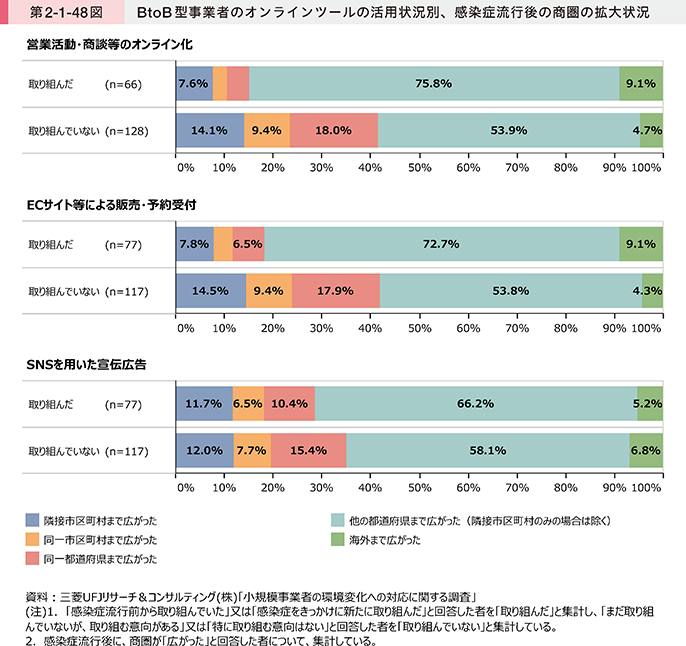

第2-1-48図は、BtoB型事業者のオンラインツールの活用状況別に、商圏が広がったと回答した者に対して、どこまで広がったかを聞いたものである。BtoC型事業者と同様に、いずれのオンラインツールにおいても、取組を行った者の方が、「他の都道府県まで広がった」と回答する者の割合が高く、「営業活動・商談等のオンライン化」や「ECサイト等による販売・予約受付」において、「海外まで広がった」と回答する者の割合が高いことが分かる。

コラム2-1-2:JAPANブランド補助金を活用した海外展開

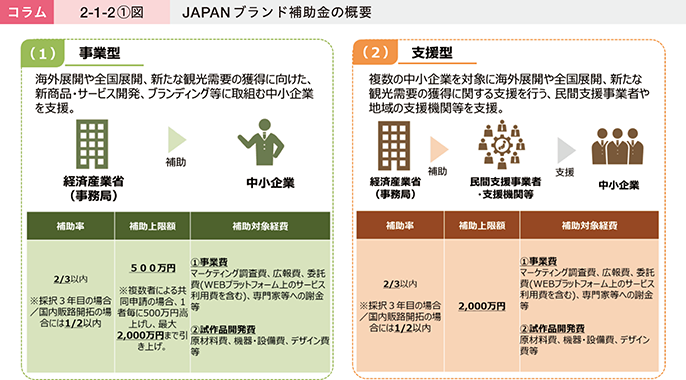

人口減少などを背景に国内市場が縮小する一方で、途上国を中心に、海外市場は成長し続けており、中小企業・小規模事業者にとっても、海外市場への挑戦は非常に重要となっている。本コラムでは、中小企業・小規模事業者の海外展開を支援する事業として、「JAPANブランド育成支援等事業」(以下、「JAPANブランド補助金」という。)について見ていく。

JAPANブランド補助金とは、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に取り組む中小企業・小規模事業者向けの補助金である。新商品・サービス開発や、展示会出展等による販路拡大、ブランディングやプロモーション等に係る経費について、1者あたり最大で補助率3分の2、上限額500万円まで補助する。

また、こうした中小企業・小規模事業者の取組を後押しする民間事業者や商工会・商工会議所等に対しても、最大で補助率3分の2、上限額2,000万円まで補助する。

本補助金では、電子商取引(EC)、オンライン商談会、クラウドファンディングなどを活用した取組を重点的に支援することにより、中小企業による新たな商流への挑戦を促進している。2020年度は、中小企業庁と独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の共催にて「海外ECサイト活用促進セミナー」を開催するなど、新しい商流の活用を促進する取り組みを進めてきた。

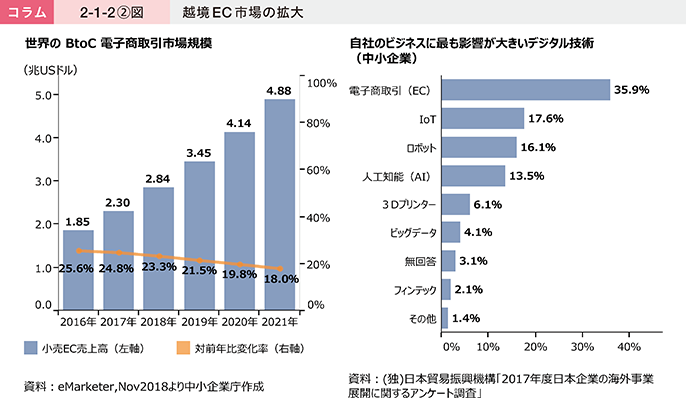

中でも、海外ビジネスを担う人材や、海外展開に取り組むための資金が不足する中小企業が海外需要にアクセスするための手段として、越境ECは極めて有効なツールである。近年の世界のEC市場は拡大傾向にあり、2021年まで毎年二桁成長が見込まれ、今後中長期的(5-10年程度)に自社のビジネスにおいて電子商取引(EC)が与える影響が大きいと考える中小企業も多い(コラム2-1-2〔2〕図)。新型コロナウイルス感染症流行を受けた渡航・外出制限等の中で、さらにその動きは加速化しており、中小企業・小規模事業者が海外展開を進める際の重要なツールになっているともいえる。

例えば、福島県の花春酒造株式会社は、越境ECを活用した海外展開に取り組んでいる、従業員数約25名の老舗企業である。1718年に創業して以来、会津若松の地で日本酒を製造している。日本酒の国内出荷量が年々低下する厳しい環境の中、新型コロナウイルス感染症流行により地元の観光旅館や飲食店が休業し、酒類を卸すことができなくなり、大きな打撃を受けた。

こうした中で、日本酒の輸出金額は年々増加傾向にあることに着目し、海外販路開拓を模索し始める。当初は大手ECプラットフォーマーを活用した越境ECに取り組んでいたが、県内企業との連携による地域振興の取り組みの一つとして、他の企業が販売するおつまみとのセット販売といった新たな販路開拓を目指して、魅力ある自社ECサイトの構築という、もう一歩踏み込んだ形での海外展開を志すようになった。令和2年度には、海外販路開拓を担う新たな部署を新設し、JAPANブランド育成支援等事業費補助金(令和2年度補正予算)などを活用して自社HPの多言語化やECサイト構築に取り組んだ。ECサイトを通じた販売や、多言語化した自社HPのプロモーションが功を奏して、2月には新たにドイツに向けての日本酒輸出が決まるなど、一定の成果が出始めている。

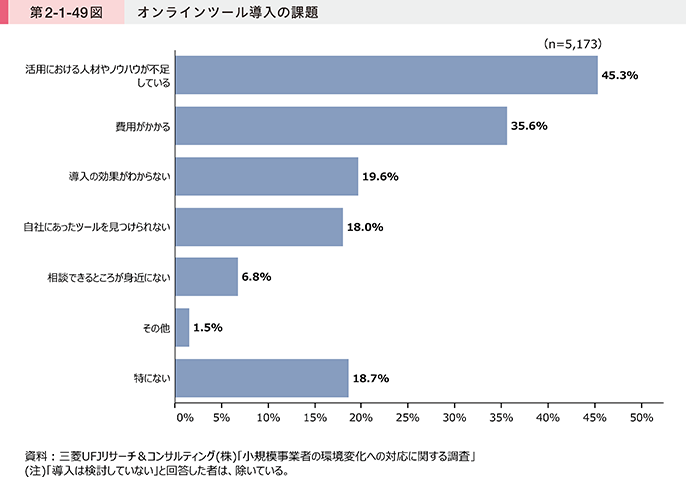

第2-1-49図は、小規模事業者におけるオンラインツール導入への課題を示したものである。これを見ると、「活用における人材やノウハウが不足している」と回答する者の割合が最も高く、次いで「費用がかかる」の割合が高い。

4.感染症を乗り越えるための小規模事業者の取組事例

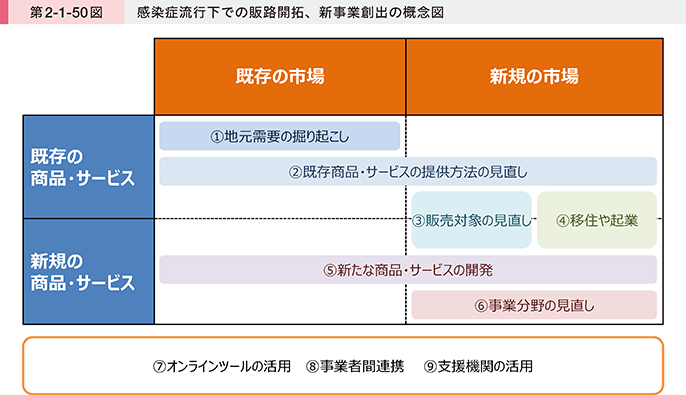

感染症が流行する中でも事業を見直し、需要獲得へ販路開拓や新事業創出への取組を行う事例から、第2-1-50図のように整理した。ここでは、事例を通して、感染症流行下における、販路開拓や新事業創出へのヒントを示したい9, 10。

9 中小企業庁では、企業の思い切った事業再構築を支援すべく、「事業再構築補助金」を措置したが、本白書で取り上げる事業の見直しを実施した企業の事例は、必ずしも当該補助金の要件を満たすものではない。

10 なお、〔9〕支援機関の活用に関して、商工会・商工会議所の分析については第3章で紹介している。

〔1〕地元需要の掘り起こし

ここでは、感染症流行下において、地元需要の掘り起こしへ注力した事業者の事例を紹介する。

事例2-1-1は、感染症の影響により域外への進出を断念する中、地元消費の掘り起こしに取り組んだ飲食店の事例である。事例2-1-2は、首都圏からの受注が減少する中、地元事業者に向けたPR動画製作を手掛け、地元地域からの受注を増加させた事例である。また、事例2-1-3は、感染症の影響により商店街の人通りが減少したことを受け、回遊性を高め地元住民の消費の促進に取り組んだ商店街の事例である。

いずれも需要の減少に対して、地元に着目して取り組んでいる。外出自粛など、消費者の移動範囲が縮小する中(第2-1-30図)、今一度地元の需要に着目することの重要性が示唆される。

事例2-1-1:出汁茶漬け 網元茶屋

包丁さばきを伝授し、『骨取り』ハモで町おこしに取り組む茶漬け店

消費者の変化・小規模事業者

所在地 愛媛県松山市

従業員数 1名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食店

▶開店以来客足を順調に伸ばすも営業自粛により売上げが激減

愛媛県松山市の出汁茶漬け 網元茶屋は、塩沢研氏が2017年8月に開店した海鮮茶漬けの店である。繁華街に店があり、酒席の締めに一杯といった客が訪れる。店の看板メニューは「骨取り」ハモの茶漬け、刺身。ハモは無数の骨があるため、「骨切り」して提供される場合が多いが、「骨取り」するのは珍しく、「骨切り」に比べて包丁を入れる回数が少ないため鮮度が落ちにくいという。味と食感が評判となり、客足は順調に伸びた。また、塩沢氏は「骨取り」ハモの味を東京の高級料理店にも広め、販路拡大を考えていた。しかし新型コロナウイルス感染症の影響を受けて状況は一変。それまで夜の12時過ぎの売上げが全体の半分を占めていたが、県の要請で店を早く閉めるようになり激減した。飲食店への需要減少により、東京進出も断念した。

▶地域の料理人に技術を教え地元での消費喚起に取り組む

ハモ料理は関西が有名なため、愛媛の海で捕れるハモも多くは関西に運ばれる。しかし感染症流行下で関西での需要も減ったことから、愛媛の漁業者も苦難に陥っていた。塩沢氏は、こうした良い素材を届けてくれる漁業者への手助けになればとも考え、地元での消費拡大に目を向けた。

愛媛のハモは他の地域に比べて身が大きく、味に優位性がある。ただ、身が大きい分、骨も多いため扱いにくく、県内の飲食店ではあまり扱われていなかった。しかし、「骨取り」ならば短時間で骨を取り除くことができて、素材を有効に使うことができる。塩沢氏は地域の飲食店へ自身の「骨取り」の技術を広めるべく、店先に「ハモの骨取り教えます」という張り紙を貼った。張り紙は愛媛新聞社の目に留まり、漁港で有名な八幡浜発のブランドを立ち上げるための取組に協力してほしいと声が掛かった。2020年10月に八幡浜市の魚市場に同市と伊方町から料理人が集まり、塩沢氏の講習を受けた。講習後はそれぞれの店で塩沢氏がさばく動画を見て包丁使いを自習。3週間後に技術認定試験を行い、和食、イタリアン、中華とそれぞれ異なる業態の料理人たち19名が合格した。

▶「骨取り」ハモの町として地元客増加、知名度向上を目指す

愛媛で水揚げされた地元産のハモは新鮮なため様々な料理に使うことができる。認定試験合格者の店では握りずし、ムニエル、チリソースあえ、カルパッチョなど多彩なメニューの創出につながった。講習後も、飲食店それぞれがSNSでつながり、共同で新メニューの開発を行うなど以前にはなかったつながりが生まれたという。また、他店でハモを味わった地元客が自店にも足を運ぶようになった。地元を「骨取り」ハモ料理が盛んな町にし、知名度を上げ、行く行くは感染症収束後の観光客呼び込みを期待している。「町がにぎわえば飲食も増える。そうなれば『締めに茶漬けを一杯』という客も戻ってくる。自分一人の腕だけではできない。手を携えてこそ、そうした人の流れを再び作れる。」と塩沢氏は手応えを感じている。

事例2-1-2:北映 Northern Films

感染症流行で苦しむ地元事業者を支援したことで、認知度向上と収益アップに成功した事業者

消費者の変化・小規模事業者

所在地 北海道北見市

従業員数 0名

資本金 個人事業者

事業内容 映像情報制作・配給業

▶感染症流行のため首都圏、関西圏の仕事が困難に

北海道北見市の北映Northern Filmsは、代表の磯川実氏を中心に映像制作、Webサイト制作などを得意とする若手クリエーターが集まり、2018年1月に設立されたプロダクションチームである。磯川代表は高校在学中にグラフィックデザイナーとして活動し、香港留学、カンボジアで映像制作会社を起業するなど様々な経験を積んだ。帰国後は北映を設立し、実写映像のみならず、モーショングラフィックや3D映像を使った企業紹介映像や商品PVの制作、デザインにこだわったWebサイトの制作など幅広く企業・個人のプロモーション活動に携わってきた。また、口コミや紹介により顧客を増やし、関東や近畿、四国など遠方を中心に受注を確保してきた。しかし、感染症流行後は、移動制限により出張撮影や打合せができず、多くの仕事が延期になってしまった。

▶苦境に陥った地元の事業者を支援するため無償で動画を作成

磯川代表は、知り合いの居酒屋店主から感染症の影響で売上げが90%減少したと聞き、このままでは身近な店がなくなってしまうと危機感を覚えた。「居酒屋やめてYouTuberになるわ」と冗談めかして言った店主の一言で磯川代表は地元事業者のプロモーション策をひらめく。それまでも北見市に貢献したいという気持ちはあったが、実行できずにいた。感染症による閑散期を利用して、無償で店舗紹介動画を作ろうと決め、2020年2月末、磯川代表はSNSで希望店舗を募集。飲食店や美容室、家具店など8件の動画を制作した。最長3分ほどの動画で、それぞれの店舗のホームページやSNS、YouTubeで見られるようにした。どの店舗からも感謝の言葉をもらった。中でも「若者がこんなに頑張っているのだから、私も頑張る。」という女性経営者の言葉がメンバーの胸に響いた。

▶地元での認知度が向上し依頼が増加

同社の取組がもたらした影響は、支援した店舗だけにとどまらない。多くのマスメディア、特に地元メディアに取り上げられたことで、同社の認知度が向上するとともに、同社の取組に興味を持った地元の企業から新規の問合せや引き合いが急増した。オフィスに問合せの客が直接訪ねて来ることもあり、地域とのつながりが弱かった以前では考えられなかった。感染症流行前は全体で10%もなかった北見市周辺の顧客売上げが、2021年2月時点では70~80%に達する。2021年2月現在に至るまで、前年以上に売上げを伸ばしている。「北見市、北海道・オホーツクとの関わりをより一層強くしていき、地元に貢献でき、愛される企業になりたい。」と磯川代表は語る。

事例2-1-3:奉還町商店街振興組合

来店者を他店にも誘導する『ぐるり奉還町』で来街者の回遊性を高めた商店街

消費者の変化・小規模事業者

所在地 岡山県岡山市

▶若手役員の取組で商店街を活性化するも、感染症流行により来街者は減少

岡山県岡山市北区の奉還町商店街振興組合は、明治時代初頭からの歴史を持つ県内でも有数の中心商店街である同商店街の約90店で構成される。同商店街は岡山駅西口の大学、専門学校、高校10数校に通う学生たちの通学路であり、地元住民が昔からの主要客。役員には若手組合員が就任し、月例会議を開くなど、店主同士の交流や議論でアイデアなどを出し合う組織風土が醸成されており、商店街の中で飛行ロボット「ドローン」のレースを開催したり、古着市を開催したりするなど、集客イベントも積極的に行っていた。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、集客イベントは軒並み中止に。近隣の学校の休校や勤務者の在宅勤務などで人通りも無くなり、緊急事態宣言が解除された後の2020年6月においても来街者は前年同月と比較して約20%減少したままであった。

▶アイデアを出し続け、回遊性を高める「ぐるり奉還町」を実施

こうした中でも、春先にマスク不足で困っているという利用客の声を聞き、同組合はマスクの無料配布を企画。地域のお寺に余っていた晒(さらし)を譲り受け、青年部のメンバーが製品化し、約500枚を無料で配布した。また、来街者の減少への対策について議論する中で、「昔と比べてお店同士の連携が希薄になっているのではないか。他店を紹介し、回遊客を増やすような取組ができないものか」という課題が浮かび上がり、2020年8月に実施したのが「ぐるり奉還町」である。この取組は、来街者が参加店を利用した際に発行されたレシートや領収書を別の参加店に提示することによって、発行日のみ様々なサービスや特典を受けることができるというものである。利用客・店舗双方の利便性を高めるため、「ぐるり奉還町」のカードとスタンプ、ポスターを作製した。これをきっかけに、お勧めの店を紹介する店主が増加し、利用客との会話も弾むようになった。人を密集させない回遊型の集客イベントということもあり、好評を博した。当初16店舗のみの参加であったが、2020年11~12月の同イベントでは50店舗まで参加店舗数が増加。2021年も2月以降、2か月間実施し、1か月間休むというサイクルで実施予定である。

▶売上げの増加に加え、地域住民、店主同士の距離が縮まる

イベント期間中は複数店舗を回遊する利用客が増加し、2020年11~12月のイベントでは各店舗の売上げは平時に比べ平均10%前後増加した。「初めてのお店は入りづらいが、イベントがあったため入りやすかった。紹介してもらって、今まで気付かなかった魅力的なお店を知ることができた。」と利用客の評価も高い。店主と地元住民との距離は縮まり、店主同士の横のつながりも強まった。「お客様との話のついでに他の店を紹介することは、昔は当たり前だった。今後も地域に必要とされる商店街を目指していきたい。」と、畝本伸三専務理事は取組に自信を深めている。

〔2〕既存商品・サービスの提供方法の見直し

ここでは、既存の商品・サービスの提供方法を見直した事業者の事例を紹介する。

事例2-1-4は、テイクアウトに事業を絞り、地域消費者のニーズに対応した飲食店の事例である。また、事例2-1-5は、感染症の影響により結婚式需要が減少する中、長期レンタルサービスを新たに始めたドレスショップの事例である。事例2-1-6は、無人の店舗運営により非接触ニーズに対応した店舗運営を実施した古着屋の事例である。

いずれも商品・サービスは変わらないものの、新しい販売方法に柔軟に変更している。消費者の感染予防意識が高まる中、非接触ニーズなどへ対応することの重要性が示唆される。

事例2-1-4:だしダイニング楓

テイクアウト商品の充実で、感染症流行下でも柔軟な営業体制を続けることができた飲食店

消費者の変化・小規模事業者

所在地 埼玉県川口市

従業員数 4名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食店

▶健康食で顧客を獲得するも、感染症により売上げ激減

埼玉県川口市のだしダイニング楓は、川口駅西口近くで地元住民を中心に家庭料理を提供する飲食店である。オープンは2019年4月。代表の田口舞純氏は創業前には料理教室を開いており、その経験をいかし、栄養バランスの良い家庭料理を提供している。これまで昼は高齢者層から30~40代の主婦層を中心に、夜はサラリーマンや家族連れなど、幅広い顧客を獲得してきた。また、地域における「孤食」、「栄養の偏り」、「不規則な食生活」を経験する高齢者が多いという問題を解決したいとの思いも店舗の営業に込められている。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行による外出自粛の影響により、夜間の団体予約の減少を始め来店客が減少し、売上げは激減した。

▶潜在ニーズを調査し、テイクアウト商品を展開

テイクアウト需要の高まりを受け、2020年3月よりテイクアウト商品の考案など準備を開始。4月の緊急事態宣言を機に、店内飲食は休業しテイクアウトのみの営業にシフトした。テイクアウトのメニューづくりにおいては、お母さんが家族のために作る家庭料理を提供するというコンセプトを崩さず、コンビニやスーパーとの差別化を図るために、その場で調理し、添加物が少なく安心して食べられる温かいお弁当を提供することを大切にした。また総菜については、周囲のスーパーで天ぷらなど冷えていてもよく売れているものを調査し、テイクアウト商品に加えた。

テイクアウト販売をする中で、コスト削減や単価の見直しも怠らなかった。例えば、問屋から仕入れた鶏肉は脂や筋を取り除く下処理を自ら行うなどして支出を抑え、グラム数を量りながら切り分け、テイクアウト商品ごとに適正な量で作り、余った部位を他の商品に使うなど、手頃な商品価格を実現した。

▶リピーターを獲得し、売上げ回復

栄養バランスの良いテイクアウト商品は評判を得て、利用客は増加。また、テイクアウトという買い求めやすさもあり、今まで訪れる機会のなかった新規顧客の購入が増加した。テイクアウトで味を知ったことで店のファンとなり、店内飲食に訪れるという固定客の確保の効果も得られた。店内営業を再開した2020年6月以降もテイクアウトの需要は落ち込まず、同年7月には前年を上回る売上高を達成した。この経験を経て、再び緊急事態宣言が発令された2021年1月以降は平日の夜間営業をテイクアウト商品のみに絞るなど柔軟な営業体制により、売上げは安定している。「感染症による影響はあったが、地域からのニーズに応えることができた。これからも『ただいま』と言いたくなる地域の台所として愛される店を目指していきたい。」と、田口氏は語る。

事例2-1-5:株式会社大人ウェディング

結婚式需要の変化に対応し、ウェディングドレスの長期レンタルサービスを始めた企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 東京都港区

従業員数 0名

資本金 200万円

事業内容 物品賃貸業

▶M&Aにより事業を引き継ぐも、感染症流行下で結婚式需要は低下

東京都港区の株式会社大人ウェディングは、都内2店舗でウェディングドレスのレンタルを行う企業である。後継者不在で譲渡先を探していた前オーナーから2020年3月に新島ユリア氏が事業を引き継いだ。新島社長は元看護師で、2人目の子供の出産を機に退職。子育てをしながらできる職を探していたところ、M&Aマッチングサイトで同社が目に留まった。自身の結婚式の経験から結婚式に携わる仕事への思い入れが強く、また看護師時代に患者一人一人に寄り添ってきた経験から、顧客のニーズに寄り添ったサービスの提供に自信もあり、ブライダル業界への参入を決意。前オーナーにも新島社長の思いは伝わり、円滑に事業譲渡された。しかし、感染症が流行する中、結婚式の縮小・中止などにより、引継ぎ当初は先行きが厳しい状況であった。

▶最大6か月の長期レンタルを開始

新島社長は以前より、当日以外にもウェディングドレスを着たいというニーズがあると感じており、長期間レンタルできるサービスを検討していた。特に、感染症流行下においては、結婚式が延期になることも増えており、長期間レンタルのニーズは高まると考えた。事業引継ぎ後、早速低価格で長期間レンタルが可能なドレスブランドを立ち上げた。基本的なレンタル期間は6か月で、結婚式当日以外の二次会や新婚旅行の度に、何度もレンタルするよりも低価格で利用できる。また、店舗では妊娠中でも着用できるなど、豊富な種類・サイズのドレスやタキシードをそろえ、他店との差別化を図っている。

▶多様化したウェディングニーズの獲得に成功

低価格かつ長期レンタルを可能にした同社のレンタルサービスは、感染症流行下で「親族だけ」、「友人だけ」、「会社の同僚だけ」というように、小規模な結婚披露パーティーを複数回に分けて開催するニーズや、「いつ挙式ができるか分からないがドレスを確保しておきたい」といった多様なニーズにも応えることができた。2021年2月には緊急事態宣言下でありながら、15件前後の契約が成立。今後は従業員を増やして営業も強化し、レンタル先の結婚式場やフォトスタジオとの提携も増やす考えである。「感染症により影響は確かに受けたが、軌道に乗せるまでの準備期間と考えている。本当に顧客が必要としているニーズに合わせサービスも工夫していきたい。」と新島社長は語る。

事例2-1-6:株式会社ダルマン

感染症流行下、『ムジンノフクヤ』で非対面型の店舗を展開する古着店

消費者の変化・小規模事業者

所在地 東京都文京区

従業員数 3名

資本金 300万円

事業内容 中古品小売業

▶ネット販売の収益性に限界を感じた

東京都文京区の株式会社ダルマンは、古着の販売とリラクゼーションマッサージ店の運営を行う企業である。2018年に創業し、古着のインターネット販売を手掛けてきたが、顧客対応からこん包、発送に掛かる労力に見合うほど収益を得られていなかった。収益性を高めるため、より効率的に販売する方法を模索していたところ、無人の書店があることを知った。「無人店舗」であれば、人件費や発送などのコストを抑えることができると考え、無人店舗の出店を計画。その間に、新型コロナウイルス感染症が流行し、アパレル小売の業界でも非対面のニーズが高まった。これを好機と捉え、2020年8月、東京都中野区の商店街に無人店舗「ムジンノフクヤ」をオープンした。

▶300点以上の商品が並ぶ無人古着店を運営

「ムジンノフクヤ」は、24時間営業で常駐するスタッフは1人も居ない。300点ほどの商品は500円単位で色分けされたハンガーにつるされており、客はハンガーの色で価格を見分けることができる。精算は現金のみで、店舗内に設置された券売機を利用するという仕組みである。顧客のニーズに沿った店舗運営にするため、来店客が自由に要望を書き込める連絡帳を用意。商品リクエストのほか、「試着時に他の来店者を知らせるベルの設置」などの要望が寄せられ、一つ一つ改善してきた。また、同社は古着のリメイクにも力を入れている。仕入れた古着のリメイクをデザイナーに依頼し、オリジナル商品を販売。顧客が来店するたびに新しい商品を目にでき、何度も足を運びたくなるように工夫している。

▶ネット販売の倍の月次売上高を達成

オープン当初からメディアで多数取り上げられ、店員に気兼ねすることなくゆっくり商品を選べる形態が好評で、リピーターも徐々に増えた。2021年2月現在、1日平均20~30点ほどの商品が売れ、毎月の売上げはインターネット販売の倍の売上高を達成している。今後はキャッシュレス決済やRFIDタグ(非接触ICタグ)のシステムを導入するなどして、利便性を高めていく予定である。また、商品の入荷状況や店内の様子をYouTubeでライブ配信することで、店内の混雑具合を公開し、集客につなげる計画も立てている。「消費者のニーズに沿うよう改善を続け、感染症流行の状況を見極めながら、多店舗展開も進めていきたい。」と平野泰敬社長は意気込んでいる。

〔3〕販売対象の見直し

ここでは、新たに消費者向け市場に進出した事業者の事例を紹介する。

事例2-1-7は、感染症の影響により受注が減少する中、消費者の非接触やマスクに対するニーズに着目し、非接触ツールの開発に取り組んだ製造業の事例である。同様に、事例2-1-8は、感染症の影響により受注が減少する中、巣籠もり需要に着目し、消費者向け製品の開発に取り組んだ製造業の事例である。消費者の需要は減少しているが、両者とも消費者の行動の変化により生じた新たな需要を捉え迅速にBtoC市場へ進出している。

事例2-1-7:山本製作所有限会社

感染症流行下での非接触・マスク需要に着目して、新たな事業分野に進出した企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 愛知県豊川市

従業員数 6名

資本金 3,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶下請体質脱却と多角化を進めるもコロナで大打撃

愛知県豊川市の山本製作所有限会社は、ダイカストや銅素材の切削加工を得意とし、金属製品の企画・設計・試作・製造を手掛ける企業である。3代目社長の田中倫子氏は2012年まで看護師として病院で働いていたが、父親の急逝を受け、後を継いだ。事業を承継した当初は、中小企業特有の下請体質が根付いており、自社の強みを発揮できていなかったが、電力関連向け部品を中核とし、田中社長のリーダーシップの下、自動車や住宅関連へと多角化を進めてきた。その結果、大手1社に依存する体質から脱却し、BtoBを中心に取引先を50社近くまで拡大してきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、2020年2月には電力関連の受注が前年同月比で50%減。田中社長が試算したところ、新たに開拓した分野の自動車・住宅関連の受注は2020年5月から8月まで前年の80%減が続く見通しとなった。

▶タッチレスツール「しっぽ貸し手」の開発により、BtoC事業へ初進出

売上げの減少が見込まれる中、危機意識をいち早く抱き、過去の医療現場での経験などからタッチレスツールの需要増を見込み、開発に取り掛かった。田中社長がこれまで多角化した際には、中小企業ならではのフットワークの軽さをいかし、量産型ではなく顧客のニーズに柔軟に対応する製品開発を大事にしてきた。今回もその方針の下、医療従事者の元同僚などから意見を聴きつつ開発を進めた。看護師から「ロッカーで使えるフックが欲しい」という声や、看護師の家族からは「食事の際に使えるマスク掛けが欲しい」という声を聴き、マスクを掛けるフックの形の着想を得た。また、見る人の癒やしになればとの思いから、ふだん工場に顔を出す猫のデザインでフックの製作を始めた。愛らしいしっぽの曲線は職人が一つ一つ手作業で曲げて作っている。そして、大ヒットとなった完成品が「しっぽ貸し手」である。BtoCへの進出は初めてだったが、販売には自社で開設したECサイトを活用。その結果、「エンドユーザーからの生の声を聴けていなかった」という同社の課題を解決し、消費者とのコミュニケーションの中で得られた声を社内にフィードバックすることができるようになった。実際に、消費者の応援の声から製作が決まった卓上マスク置き「しっぽ使っ手」の開発は、従業員のやる気にもつながった。

▶開発ストーリーが消費者の情緒に訴えヒット

「しっぽ貸し手」にはウイルスの不活化効果などの効能もあったが、それに加えて開発に至ったストーリーも発信し、消費者の情緒に訴えた。その結果、マスメディアにも多く取り上げられ、3,630円という安くはない商品であるにもかかわらず、販売累計は8,000個に及んでいる(2020年12月現在)。また、追加販売した「しっぽ使っ手」の価格はそのほぼ倍であるが、受注開始後、即日で100個が完売。累計500個の販売に至っている(2020年12月現在)。「製品の機能性だけでなく、ストーリー、情緒性、また日本のものづくりの良さもお届けしたい。変化に対応し続けることで、しなやかな成長を目指す。」と田中社長は語る。

事例2-1-8:有限会社砂原石材

巣籠もり需要に着目し、事業者向け製品を改善し家庭用販売に進出した企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 岐阜県飛騨市

従業員数 9名

資本金 500万円

事業内容 骨材・石工品等製造業

▶墓石事業から多角化に取り組み、飲食店向けに「溶岩プレート」を開発

岐阜県飛騨市の有限会社砂原石材は、飛騨地方で墓石を中心に石材の加工を手掛ける企業である。建築石材や造園・土木工事だけでなく経営の多角化に取り組み、近年では地元飛騨の石材を用いた焼肉用調理器具「飛騨溶岩プレート」を開発した。熱伝導効率が高く食材の内部まで均一に熱が通り素材の旨味を引き出せる点や、煙や焦げ目が少なく耐熱・耐久性に優れている点などが評価され、地元の旅館や高級焼き肉店を中心に好評を得てきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行による旅館や飲食店の営業自粛の影響により、「飛騨溶岩プレート」の新規注文は途絶えた。さらに、葬儀の自粛や納骨・法要の延期などで本業の墓石関連の売上げが前年同期比で4割まで落ち込んだ。

▶巣籠もり需要に着目し、「溶岩プレート」の販売を強化

感染症が流行する中、同社3代目社長の砂原吉浩氏は、外出自粛による「巣籠もり需要」に着目した。それまで「飛騨溶岩プレート」は主に飲食店向けなど業務用として販売していたが、家庭用へとかじを切ることにした。商品開発においては、消費者の多様なニーズに応えるために、従業員からも意見を求め、持ち運びにも便利な一人用や屋外バーベキュー用など、バリエーションを6種類に拡大した。自社ECサイトに加え、楽天市場やアマゾン、ヤフーショッピングなどのECモールにも出店したところ、注文は順調に増加した。

当初は、増加する注文に対して納品スピードや顧客対応が追い付かず、苦労した。そこで、納品チェック項目の基準づくりや、全ての製品を従業員が一人で加工できるよう教育し、注文に素早く対応できる体制を構築した。また、購入者からの意見・評価にも目を向け、丁寧なこん包や分かりやすい説明書など細部にも気を配った。

▶好調なECでの売上げにより、感染症流行下の収益の柱に

家庭用「飛騨溶岩プレート」の主要製品は6,000~8,000円と高価格帯であるが、例えば楽天市場では2020年5月に月間600枚の販売を記録し、丁寧な対応が評価され月間優良店舗にも選出された。同月の緊急事態宣言解除後、飲食店の営業も再開され、業務用販売の売上げも戻りつつあるが、家庭用の売上げは全体の13%を占めるまでになった。現在、更なる販売増強を目指し、「飛騨溶岩プレート」の海外進出の準備を進めている。「墓石需要は今後も減少していくだろうが、職人ならではの技術を伝承し、石材の新しい可能性を追求していきたい。」と、砂原社長は語る。

〔4〕移住や起業

ここでは、感染症流行により地方移住への関心の高まる中、都市圏から地方へ移住し、店舗移転や起業による新事業創出をした事業者の事例を紹介する。

事例2-1-9は、感染症流行下に、兵庫県赤穂市に移住し、店舗も移転した事例である。また事例2-1-10は、群馬県みなかみ町へ移住し、起業した事例である。いずれにおいても、移住に当たって事前に自治体などから情報収集をしつつ、事業のイメージをつくっている。

こうした自治体の情報提供などを通じた移住や起業への支援も重要といえよう。

事例2-1-9:オステリアメタメタ

感染症流行下においても新天地への移住により移転開業した飲食店

消費者の変化・小規模事業者

所在地 兵庫県赤穂市

従業員数 0名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食店

▶働き方を見直し地方移住を志向

兵庫県赤穂市のオステリアメタメタは、冨田新之輔氏が営むイタリア料理店である。冨田氏は6年にわたってイタリア・フィレンツェで料理の腕を磨いた。開業準備期間を経て、2014年に大阪市福島区で独立開業。2017年、実家近くの大阪市中央区に移転した。本場のイタリア料理を気軽に味わえると評判になり、店は繁盛した。しかし都市部の家賃は高く、売上げを確保するために昼はランチ営業をし、夜は酒類を提供し遅くまで営業していたことで体調が悪化することが度々あった。また、夫婦2人で切り盛りしていたため、2人の子供たちと一緒に過ごす時間が持てないこともあり、地方移住によるワークライフバランスの改善を考えた。

▶住居や店舗を念入りに調査し、移住を実施

一定の需要が見込めることを条件として、少なくとも人口5万人程度の地域を候補地として探した。そのような中、以前休日に家族で訪れた兵庫県赤穂市は人口が5万人に近く、有力候補であった。1日1,000円で泊まれる市の「お試し暮らし住宅」を利用するなどして、移住や店舗の移転先としてのイメージを確認。店舗物件の選択肢は少なかったが、人通りが多い駅と赤穂城址を結ぶメインストリートで空き店舗を探したところ、理想に近い物件を見付けることができた。市の担当者から丁寧な情報提供を受け、商店街空き店舗等活用事業補助金を利用し、移住、開業に向けた準備を円滑に進めていき、2020年1月には大阪の店舗を閉店、同年2月に赤穂市へ移住した。

▶感染症流行下でも着実に固定客を確保

感染症流行の影響による改装工事の遅れで、当初の予定を延期したものの、2020年10月に開店にこぎ着けた。全国的に感染症が流行する中であったが、冨田氏に不安はなかった。大阪において、自慢の味で固定客を獲得してきた経験もあり、赤穂でも本場のイタリア料理を味わえる店のコンセプトは変えずに営業した。また、市民農園を借り、自家栽培した野菜を店舗で扱うといった新しい試みも始めた。こうした中、リピート客も訪れるようになり確かな手応えを感じている。現在は夜のみの営業であるが事業継続には十分であり、家族と過ごす時間が増えてプライベートも充実し、体も楽になったという。「今まで大阪で営業してきた経験が、移転後の自信になった。まだ開店間もないが、今後は地域活性化のためのイベントにも積極的に参加していきたい。」と冨田氏は語る。

事例2-1-10:Licca

地域の特性に合った環境配慮型事業を移住して立ち上げた事業者

消費者の変化・小規模事業者

所在地 群馬県みなかみ町

従業員数 0名

資本金 個人事業者

事業内容 香料製造業

▶間伐材を利用したビジネスで創業

群馬県みなかみ町のLiccaは、長壁総一郎氏・早也花氏夫妻が営むアロマオイル関連製品の製造・販売を営む企業である。早也花氏が2016年頃にラオスでアロマによるリラックス効果を体感したことを契機に、アロマオイルに関連したビジネスプランの検討を始めた。2019年12月、京都市で間伐材を原料にアロマオイル(精油)を製造する事業者を視察し、燃料にも間伐材を使う環境配慮型の製法に感銘を受けた。間伐材の枝葉は利用価値がないことから、従来山林に放置されてきた。この間伐材を利用したアロマオイル関連製品の製造は、地域資源のアップサイクル11にもつながり山林整備や地域の活性化などにも貢献できると考え、創業を決断。2020年1~3月に京都でアロマオイルの製法を学ぶ一方、創業の地には、以前訪れた際に、人と森が共生する町という印象を抱いた群馬県のみなかみ町を選んだ。みなかみ町には住んだことがなかったが、町役場の担当者から移住支援事業や起業支援事業などについて丁寧な情報を得ることができ、円滑な移住と創業を実現した。

11 ここでは、本来捨てられてしまうものに新たな付加価値を加え、リサイクルにより魅力的な製品にすることをいう。

▶自伐型林業グループに所属し山の整備を行う

2020年4月に移住し、庭先に蒸留用のかまどを建設。また、里山の保全と材料の仕入を目的として自伐型林業グループに所属した。自伐型林業とは、地域住民が自ら山に入って木材を切り出す林業で、環境保護と収益確保を両立する持続可能な林業である。総一郎氏もグループに所属し、休日は山の整備を行い、間伐材を仕入れている。さらに地域の住民からは、「間伐してもらえるなら山に入って木を取っていい」と言われ、間伐材の仕入れルートが増えた。同年5月下旬より試験蒸留、ラベルのデザイン、Webサイト制作と準備を進め、7月から本格蒸留開始。杉、ヒノキなど5種類のアロマオイルを、ECサイトを通じて発売した。また、道の駅や宿泊施設、土産物店などにも販路が拡大した。

▶香りのコンサルタント、香育など新たなビジネスも

温泉街であるみなかみ町では宿泊客へのおもてなしに空間演出の重要性を感じている旅館が複数あった。「地元産精油を使いオリジナルの香りをブレンドしてほしい。」という依頼が旅館から寄せられ、対応した。こうした「香りのコンサルタント」は、アロマオイル販売と並ぶ収益の柱となった。また同年12月、「群馬イノベーションアワード2020(スタートアップ部門)」を受賞し、知名度向上に貢献した。当初一つであった蒸留釜を四つに増やし、蒸留製造量も増えて順調に増産している。今後は、工房見学やワークショップを体験できる香育(香りの教育)事業にも力を入れる。「これほど短期間で起業できたのは町の皆さんのお陰。事業を軌道に乗せ、地域経済に貢献したい。」と総一郎氏は語る。

〔5〕新たな商品・サービスの開発

ここでは、自社の技術や経営資源を活用し、新商品・サービスを開発した事業者の事例を紹介する。

事例2-1-11は、感染症の影響により受注が減少する中、楽器用マスクなどニッチな分野で新商品を開発した製造業の事例である。また、事例2-1-12は、感染症の影響による外出自粛でタクシーの利用者が減少する中、新たに買物代行サービスを始めたタクシー会社の事例である。

事例2-1-11における自社の技術の活用や事例2-1-12における既存車両の有効活用など、いつの時代においても自社の経営資源を有効に活用していくことは重要といえよう。また、事例2-1-11のように、他者の進出していないニッチな分野へ進出することも他者と差別化を図る手段として有効であろう。

事例2-1-11:テクナード株式会社

楽器演奏者用マスクを開発し、感染症流行下であってもニッチな分野に進出する企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 岐阜県羽島市

従業員数 9名

資本金 500万円

事業内容 繊維工業

▶感染症発生によるマスク不足を早くから予見

岐阜県羽島市のテクナード株式会社は、自社ブランドである消臭・吸湿機能製品「シリカクリン」シリーズを製造・販売する企業である。「シリカクリン」は消臭作用のあるシリカゲルを素材に加工したシートで、同シートを使用した靴のインソールを始めとした製品を展開。アウトドアや楽器用の消臭グッズなど、これまで様々な分野に挑戦してきた。さらに、2019年12月には「シリカクリン」の消臭ファブリックの新ブランドも立ち上げた。主力材料のシート「シリカクリン」の大半は中国で生産していたため、感染症流行の影響により2020年1月には原材料のシートの供給が止まり、生産の見込みが立たなくなり、従来事業の受注も半減した。そのような中、2020年1月に中国では既にマスク不足が起きていることを知った同社の原真澄社長は、早晩日本も同じ状況になると予想した。

▶感染症流行下のニーズに合わせたニッチなマスクを開発

国内で開発を進めていた新材料の「シリカクリンファブリック」を用いたマスクの開発に着手。同年4月にマスク製品の生産を始め、同月末から販売した。同社のマスクは呼吸がしやすい、嫌な臭いがしない、眼鏡が曇りにくいといった高い機能と自然な着け心地が多くのユーザーに評価された。また、同年8月には、感染症流行前からギター用の調湿製品などで取引のあった大手楽器店の島村楽器株式会社(以下、「島村楽器」という。)が同社のマスク製品に目を付け、装着したままサックスやフルートなどの木管楽器や金管楽器を演奏できるマスクを共同開発した。演奏者用というニッチ分野での開発となったが、販売店との意見交換などを経て、ユーザーの視点に配慮した製品開発を行うことができた。

▶多様なニッチマスクの展開により売上げが安定

島村楽器から楽器用マスクの注文が入るようになり、売上げが安定した。この経験から、原社長は「ニッチマスク開発相談窓口」を設けた。小規模メーカーならではの迅速な対応力をいかしてオーダーメイドに力を入れることで、マスク不足が解消され多様なマスクが店頭に並ぶようになってからも、複数の企業からの強い引き合いが続いた。2020年12月には、大きく口を開けて歌ってもずれにくい歌唱用マスクを開発するなど、ニッチながらも一定の需要を見込める新しい市場を開拓し続けている。「当社は以前より他社が進出しない領域に進出してきた。ニッチマスクの開発にとどまらず、今後も小規模メーカーらしい迅速な対応で新しい領域の製品を提供していきたい。」と、原社長は意気込む。

事例2-1-12:小川タクシー有限会社

外出自粛が続く中、『便利タクシー』で新サービスを提供するタクシー会社

消費者の変化・小規模事業者

所在地 千葉県東金市

従業員数 4名

資本金 300万円

事業内容 道路旅客運送業

▶地域の足として親しまれてきたが、感染症流行により利用者が激減

千葉県東金市の小川タクシー有限会社は、JR東金線求名駅近くに拠点を持つタクシー会社である。営業エリアである東金市一帯は新興住宅地で、地域住民の利用が多く、近辺には、大学や警察学校などがあり、学生や教員の利用も多い。4代目社長の小川喜晴氏は、妊婦専用のサービスである「陣痛タクシー」など他社が行わないようなサービスも手掛け、地域の足として長年親しまれてきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、地域住民の外出は減少し、タクシー利用者は激減した。緊急事態宣言が発令された2020年4月は売上げが前年同月比約30%の水準にまで落ち込んだ。以前は1日に10~15件あった電話による依頼も、2件程度に減少した。

▶外出不安が高まる中、「便利タクシー」を開始

こうした状況を打破するために何か新しいことができないかと考えていた中、タクシー事業者による有償貨物運送が許可されることとなった。飲食店の配達ニーズが増加していることに加え、外出不安により地域の高齢者が日々の薬の受取や買物にも窮していることから、外出の用事を包括的に代行する「便利タクシー」を始めた。「便利タクシー」は1時間2,000円の基本料金プラス商品代金の実費で、飲食店のテイクアウト商品の配達から、薬の受取や病院の診察の順番待ちなど、幅広いニーズに応えるサービスである。当初は知名度が低く、社長自らチラシを作るなどして、地域住民へ配布した。また、東金商工会議所が実施するテイクアウトやデリバリーの促進活動「東金お弁当わくわくガイド」への参加により、親密になった飲食店から地域住民への紹介が増え、次第に利用者が増加した。

「便利タクシー」を始めた当初、旅客に比べると手間が掛かるため、従業員からは冷ややかな反応もあったが、重い荷物や特に手間が掛かる配達を社長が率先して取り組んだことで、「便利タクシー」の必要性が従業員にも伝わり、サービスとして定着した。

▶感染症流行下においても「便利タクシー」への確かな実感

「便利タクシー」の利用者には高齢者が多く、購入量が多い買物や重い荷物を運ぶ際に重宝され、利用者から好評を得ている。また、同社の取組を知った大学教職員の依頼により、複数の飲食店から30~40個のお弁当を届けるデリバリーを月に複数回依頼されることもあった。「感染症が終息するまでは、依然厳しい状態が続くが、『便利タクシー』をきっかけに、当社の認知度が高まり、地域の事業者との親密な付き合いも増えた。現在の代行サービスにとどまることなく、地域で協力して新しいサービスも生み出していきたい。」と小川社長は語る。

〔6〕事業分野の見直し

ここでは、新しい事業分野12に進出した事業者の事例を紹介する。

12 ここでいう新しい事業分野とは、既存事業とは異なる業種の事業分野のことをいう。

事例2-1-13は、感染症の影響により旅行客が減少する中、既存の旅行企画事業で培った経験を基に始めた弁当事業に注力した旅行会社の事例である。事例2-1-14も同様に、感染症の影響により旅行客が減少した旅行会社だが、既存の経験をいかし、新たに映像制作事業に進出した事例である。事例2-1-15は、感染症の影響によるインバウンド需要の消失により顧客が減少する中、ランチ営業や販売用みその開発といった新事業に取り組んだ事例である。いずれにおいても、自社の既存事業と接点のある分野へ進出しており、新事業分野へ進出する際、既存事業の強みをいかせる分野へ進出することも意識することの重要性が示唆される。

事例2-1-13:有限会社共栄旅行サービス

地元密着型の旅行業の強みをいかし弁当の宅配事業で感染症を乗り越える企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 埼玉県草加市

従業員数 4名

資本金 300万円

事業内容 旅行業、配達飲食サービス業

▶旅行業で培った知見から、ケータリング事業へ進出

埼玉県草加市の有限会社共栄旅行サービスは、地元の各種団体や小中学校、個人を主な顧客とする地域密着型の旅行代理店である。大手旅行業者が企画するパック旅行や個人ツアーでは経験することができない「ホテルのバックヤード見学」など、独自の企画を最大の強みとしている。しかし旅行業は元々繁閑の差が大きい事業であることに加え、少子化による小中学校の減少や個人客の高齢化などの課題もあった。2019年初め、旅行業で培った全国各地の名産品や旬の食材の知識を活用し、「旅行業と安心・安全な『食』のマッチング」をテーマに経営革新計画の承認を受けてケータリング事業「MIYABI」をスタート。さらに草加商工会議所から「会議所向けにお昼の弁当を作らないか」と打診されたことをきっかけに、宅配弁当も試験的に開始した。「MIYABI」では全国各地の名産品や銘酒などの知識と、地元で生産された枝豆や小松菜、クワイ、いちごなどを使用し、新鮮な素材を使った手作りで愛情のこもった弁当の提供を始めた。しかし、感染症の流行により2020年2月以降は団体・個人旅行のキャンセルが相次ぎ、イベントの中止などによりケータリング事業の注文も途絶えた。

▶感染症流行下で弁当の宅配事業へ注力

感染症流行後、それまで試験的に実施していた弁当の宅配事業に注力した。2020年3月、草加商工会議所からの提案もあり「新型コロナウイルス感染症に立ち向かう草加市内経営革新承認企業(旅行業者)のご紹介」として、弁当の宅配事業についてプレスリリースしたところ、地元の新聞やテレビに取り上げられ、注文は増加。注文の増加に対応するため、代理店の事務所スペースを調理施設へと改修した。さらに、小規模事業者持続化補助金を活用し、チラシの作成・配布、ホームページの作成など、販売促進を強化した。

▶「注文の電話」が感染症流行下での精神的支えに

コンビニエンスストアにはない地元食材を使ったお弁当が評判になり、町内会、商工会議所などに加え、地元建設業者などからも定期的に注文が入るようになった。また、感染症流行下での巣籠もり需要ともあいまって、個人客からの注文も増加していった。「感染症が流行した直後は旅行やケータリングサービスのキャンセルの電話が多かったが、宅配弁当の『注文の電話』で精神的にも大きく救われた。今後は地域の飲食店や地元農家との連携も更に進め、ポスト・コロナに備え、旅行業と二足のわらじを履いてバランスの良い経営を継続していきたい。」と、金杉ヨシ子社長は語る。

事例2-1-14:Cerca Travel株式会社

動画配信、オンラインツアーをきっかけに映像制作事業を始めた企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 京都府京都市

従業員数 3名

資本金 500万円

事業内容 旅行業、映像情報制作・配給業

▶感染症流行下においても、新事業を模索

京都府京都市のCerca Travel株式会社は、主に京都旅のコンサルティングを手掛ける企業である。同社の井上ゆき子社長は、2006年の独立開業以来、女性の一人旅に特化したツアーを展開し、現在では顧客の好みに合わせたオリジナルの京都観光を企画し、京都を知り尽くす旅行会社として、顧客からの信頼を獲得している。また、海外からの京都人気が高まる中、欧米を中心としたインバウンド需要も取り込んできた。しかし、感染症流行の影響で、手配していた旅行はほとんどがキャンセルになり、好調であったインバウンド需要も消滅した。こうした状況下でも、井上社長はこの機会を業態転換のチャンスだと前向きに捉えた。

▶閑散とした京都の動画を配信したことから新規事業が始まる

旅行業で培った経験をいかした事業を模索し、2020年5月、同業者との情報交換中に、観光客がいない京都の現状を動画で発信するアイデアが浮かぶ。早速、SNSで『今の京都を届ける!オンラインツアー』を立ち上げた。市内と郊外の観光名所や旅館、店舗を撮影し、解説を交えた動画やバスガイドによる京都オンラインツアーを実施し、無料で配信した。スマートフォンでの撮影による手作り動画だが、開始から1週間でSNSのフォロワーが1,000人に達した。視聴者からは、「お金を払ってでも見たい」や「クラウドファンディングで応援したい」という評価の声も多く、井上社長はオンラインツアーを基にした映像制作事業に可能性を感じた。同年6月、これまで雑然とアップしていた動画を分類、整理し、ホームページ『てれんぽ』を開設。すると、京都への修学旅行が中止になった学校関係者から、「予定していたルートを撮影して映像にしてほしい」という注文が次々と入った。またシニア向けの会員制学習用動画配信サイトを運営する会社からは、「京都の歴史的建造物や史跡の案内など、京都文化を伝える映像制作をしてほしい」との注文が入った。テレビや新聞、ネットメディアなどの取材を受けるなど、オンラインツアー需要の高さを実感した。

▶新しい事業の柱として映像に関わる事業を展開

オンラインツアーを始めて9か月ほどで、動画部門の売上げは約200万円に達した。さらに、動画配信だけでなく、ライブ中継の依頼も増えた。例えば修学旅行であれば、撮影した動画に加えて、観光地からライブ中継する。学校側は生徒や先生が講堂に集まり、スクリーンでライブ中継の映像を観賞しながら質疑応答をすることで、実際に行っているような感覚を味わうことができる。また現在は京都の「今」を配信するサブスクリプション(定額料金制)動画サイトの立ち上げを予定するなど、動画部門が新しい事業の柱へと成長している。「旅行の仕事のない中、映像制作の仕事でモチベーションが上がった。少しでも良い思い出ができて、京都のファンになってくれるようにと願いを込めている。」と井上社長は話す。

事例2-1-15:有限会社山城屋

自社の強みや経営資源をいかし、感染症流行下でも新規事業に積極的に取り組む旅館

消費者の変化・小規模事業者

所在地 大分県由布市

従業員数 3名

資本金 10万円

事業内容 宿泊業

▶インバウンド旅行客が8割を占める人気老舗旅館を感染症が直撃

大分県由布市の有限会社山城屋は、湯平温泉で客室6部屋の小さな旅館を営む企業である。二宮謙児社長は、2000年代前半に国内需要の減少を危惧し、海外需要の獲得に向けた取組を始めた。自社ホームページやSNSを使った情報発信に加え、海外の現地の旅行会社や旅行雑誌に掲載依頼のアプローチをしたことにより、由布市の宿泊先として紹介された。その結果、韓国・香港・台湾・中国・オーストラリアなど、海外34か国・地域からのインバウンド旅行客が宿泊客の8割を占めるまでになった。日本らしい温かい丁寧なサービスが口コミで広まり、大手旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」の日本旅館部門において2017年には全国で3位となるなど、高い評価を得てきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行によりインバウンド需要は突如消失。国内遠方からの予約もほぼキャンセルとなったことで連日休業状態になり、売上げは一時9割減まで落ち込んだ。

▶旅館らしさをいかした新規事業に取り組む

旅館らしさをいかした新たな事業を検討する中、元々夕食の料理で評判が良かった手作りのみそを使用した「茄子の味噌田楽」に着目し、みその商品化を思い付き、由布市商工会に相談した。その後、商工会から紹介を受けたPB(プライベート・ブランド)商品を得意とするコンサルティング会社とともに、ラベルデザインの考案や協力工場を選定し、工場にレシピを伝え試作していった。長年みそづくりに携わってきた大女将が納得できる商品になるまで半年掛かったが、試行錯誤を繰り返して旅館で提供する味を再現し、2021年2月、自社ECサイトと地元の百貨店で完成した商品「大女将秘伝の味噌」の販売を開始した。また販売に際しては、ホームページやSNSにみそを使ったレシピ動画を紹介することで、旅館の料理を自宅で楽しめるように工夫した。

二宮社長は地域住民の意見にも耳を傾けた。以前から、「立ち寄り湯はやっていないのか」「ランチはやらないのか」との問合せが多かった。こうした要望に対して、昼食付きの日帰りプランを始めたところ、旅館の風情と味が気軽に楽しめると地元でも評判となった。

▶新たな収益源に確かな手応え

「大女将秘伝の味噌」は、当初450個製造したが、販売開始後間もなく完売し、すぐに増産した。今後は輸出も視野に入れている。日帰りプランは、県内客の獲得に貢献し、リピート客も増え、平日においても着実に利用客が増えた。また、旅館の裏山にある地元の人からも忘れ去られた88体に及ぶ石仏群への参道を整備し、芝桜を植えるなど、温泉街の魅力向上にも積極的に取り組んでいる。「感染症により宿泊業だけやっていればいいという状況ではなくなった。活用できる経営資源は何でも活用し、収益の柱を作っていきたい。」と、二宮社長は語る。

〔7〕オンラインツールの活用

ここでは、オンラインツールの活用により販路開拓や新事業創出に取り組んだ事業者の事例を紹介する。

事例2-1-16は、外出自粛により来店客が減少する中、SNSを活用して顧客との接点を増やした小売店の事例である。事例2-1-17は、外出自粛によりスタジオでの営業ができない中、オンラインヨガに取り組んだヨガスタジオの事例である。事例2-1-18は、外出自粛により宿泊客が減少する中、新たに「オンライン宿泊」を始めたゲストハウスの事例である。

オンラインツールの活用は、顧客との関係性の維持や事業の継続に有効である。また、遠方の顧客など新たな顧客の開拓という効果も期待できる。

事例2-1-16:株式会社クローネ

感染症流行による来店客数減への対策に、SNSを活用して顧客との接点を増やした企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 神奈川県鎌倉市

従業員数 3名

資本金 300万円

事業内容 家具小売・卸売業

▶感染症流行後に来店客数が減少し、売上げが激減

神奈川県鎌倉市の株式会社クローネは、鎌倉駅前に2店舗を構え、北欧のインテリア雑貨を中心に輸入販売する企業である。自社ECサイトも運営するほか、全国のインテリアショップや百貨店などの店舗への卸売も手掛け、商品ラインナップを拡充させてきた。30~40代の女性を中心に遠方からの来店も多く、売上げは堅調に伸びていた。しかし、新型コロナウイルス感染症流行により風向きが一変。緊急事態宣言が発令された2020年4月には来店客数は前年比で4割減少し、売上げも激減した。休業を余儀なくされた卸売先も多く、卸売事業の業績も悪化した。

▶SNSの活用を強化し、顧客との接点を増やす

売上げの回復を目指す同社は、来店客数の減少と卸売事業の不振を補うために店のファンとの接点を増やそうと、SNSの活用を強化した。まずは顧客にSNSを見てもらうことが大事だと考えた同社の澤口亮社長は、店舗スタッフによる商品説明の短編動画を「クローネ1分チャレンジ」と題してインスタグラムに投稿。動画の視聴者からは、商品を購入したいという問合せが相次いだ。また、顧客の利便性を考え、ECサイトに案内するのではなく、メッセージ上で簡単に購入決済ができるよう対応したことも評判を得た。

さらに、顧客との双方向のコミュニケーションを重視し、2020年7月からインスタグラムのライブ機能を使って動画をライブ配信することにした。配信のタイミングは毎週火曜の開店前と閉店後で、1回の配信時間は30分~1時間程度。配信中にリアルタイムで視聴者からメッセージを受け付け、視聴者の関心の高い商品を詳しく紹介したり、視聴者と一緒に新商品を企画したりしている。2021年1月時点で、動画配信の回数は計58回を数え、視聴者目線で作る動画は次第に評判となり、インスタグラムを窓口とした注文は右肩上がりで伸びていった。テレビ番組のように配信日時を固定したことで、定期的に参加する視聴者も増加した。

▶感染症流行下の来店客数減をネット販売が補い、前年並み売上げを維持

感染症流行の影響により2020年3~9月の売上げは前年比60~80%程度に落ち込んでいたが、動画のライブ配信が軌道に乗った10月以降は前年を上回る水準で推移し、2021年3月期の売上高は、自社ECサイトでの販売が店舗販売と卸売事業の落ち込みをカバーし前年と同程度を確保する見込みである。SNSのフォロワーには地方在住者も多く、感染症流行前と比べて地方からの注文も増加した。今後は、企画した商品をライブ限定で販売し、店頭にそろえる前に顧客の評価を確認するといった取組も始める。「動画視聴者が来店するケースが増え、スタッフとの会話が増えた。何よりも顧客とのコミュニケーションを大事にし、近くに来た際には、気軽に立ち寄ってもらえる店を今後も目指していきたい。」と澤口社長は語る。

事例2-1-17:大洗海風ヨガスタジオ

レッスンのオンライン化で新たな顧客層を取り入れたヨガスタジオ

消費者の変化・小規模事業者

所在地 茨城県大洗町

従業員数 3名

資本金 個人事業者

事業内容 その他の教育、学習支援業

▶子供からお年寄りまで3世代が集まる地域密着型ヨガスタジオ

茨城県大洗町の大洗海風ヨガスタジオは、商業施設内でヨガウエアやマットなどを扱う店舗兼スタジオとして2018年4月にオープン。スタジオでのレッスンと併せて商店街や学校などへの出張レッスンを行い、地域密着でヨガ体験を広めてきた。スタジオでは基本的な呼吸法やめい想法を学びヨガを手軽に楽しめるビギナー向けプログラムと、補助道具を使ってポーズを行いリラクゼーション効果が得られる経験者向けプログラムを展開。そのほか天井からつり下がった布にくるまり浮遊感でリラックスできる空中ヨガは、2人同時に体験することもでき、親子や孫連れ、観光客にも人気となった。2年間で定期的に通う会員が60人と順調に増加し、2020年中には100人を目指していた。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により2020年3月から5月までスタジオは休止した。

▶オンラインヨガを開始し、シニア向けにヨガDVDを配布

感染症が流行する中、以前の状態に戻らないと考えた小林綾子社長は、新しい生活様式に合わせ、オンラインでのヨガレッスンを開始。ふだん通っているスタジオからレッスンを配信し、少しでも利用者が安心できるよう工夫した。また、開始した当初は1回の参加費を1,000円と安い料金設定にしたことで、気軽に参加してもらうことができ、若い世代を中心に利用者は徐々に増加した。

一方、小林社長には「外出制限がかかる中、特にシニア層には運動習慣を続けてほしい」という願いがあったが、シニア層の中には、パソコンやスマートフォンの操作に不慣れな人もいた。そんなとき、78歳の母がDVDを使って毎日決まった時間に運動をしているのを見て、パソコンやスマートフォンよりDVDの方がなじみがあるのではないかと考えた。早速、茨城県の感染症拡大防止協力金を活用し、家でできるヨガ・ストレッチDVDを制作。1,500円で販売するとともに、大洗町長に提案し300枚を町民に無料配布した。町役場など5か所で配布され、地元紙にも取り上げられたことで、スタジオやオンラインヨガの知名度が高まり、利用者からも好評を得て、問い合わせも相次いだ。

▶オンラインヨガで新規顧客の開拓へ

2020年6月にはスタジオを再開したが、オンラインヨガのレッスンも引き続き実施。感染症流行前までに通っていた会員のうち半数は利用をやめてしまったが、2020年12月までに定期的に利用する会員がスタジオとオンライン両者合わせて50人まで戻った。障がいのある人や育児や介護で家を空けられない人、また遠方の人など、オンラインレッスンなら自宅で参加でき、これまでアプローチできなかった顧客層を開拓できるようになった。現在は、理学療法士などと連携したオンラインのヨガセラピー事業など、新事業の展開も考えている。「オンラインレッスンの取組を通してアフター・コロナに向けた事業展開の可能性が広がった。オンラインの受講者を更に増やしていきたい。」と、小林社長は語る。

事例2-1-18:合同会社WhyKumano

新サービス『オンライン宿泊』で、新規顧客を開拓したゲストハウス

消費者の変化・小規模事業者

所在地 和歌山県那智勝浦町

従業員数 2名

資本金 56万円

事業内容 宿泊業

▶インバウンド需要を獲得するも感染症流行により開店休業状態に

和歌山県那智勝浦町の合同会社WhyKumanoは、ゲストハウスを運営する企業である。代表社員の後呂孝哉氏は那智勝浦町と同じく熊野エリアに属する新宮市の出身。大学・会社員時代の10年間を関東で過ごした後、地元熊野の魅力を世界に発信したいとUターンし、2019年5月、「WhyKumano Hostel & Cafe Bar」を開業した。日本全国を旅しながら旅行に関連した事業構想を練る中で、旅の一番の魅力は地域住民や他の旅行者との交流体験にあり、宿泊客とスタッフが自然な形で交流できるゲストハウスは理想的な業態で、熊野の魅力を発信するのに最も適していると考えたからである。世界遺産の熊野古道を訪れる外国人観光客を中心に宿泊客を獲得し、開業後約9か月間は客室の稼働率は5~6割と好調な滑り出しだった。インバウンド客が7割を占め、宿泊客の出身国は50か国に及んだ。しかし、2020年2月から感染症流行の影響が深刻化し、3月下旬には開店休業状態となった。相部屋を前提としているゲストハウスはどこも敬遠され、WhyKumanoも客足の回復が見通せない状況に陥った。

▶ゲストハウスの魅力を疑似体験できる「オンライン宿泊」

休業を決断する宿泊業者や飲食業者が多い中、後呂氏は休業ではない道を模索した。客も宿泊したいのにできない状況にあるならば、宿泊業者として潜在顧客に対し何らかのサービス提供で応えたいと考えた。2020年4月、後呂氏は蛇口からお湯が流れるだけのYouTube動画「オンライン銭湯」をたまたま見付けた。この動画が1日で2万回再生されていたことに触発され、オンライン宿泊を思い付いた。これは、ビデオ通話アプリを使ってゲストハウス宿泊や熊野での出会いを疑似体験するもので、1回の定員は6~7名、1泊1,500円に設定。SNSで予約し、支払はオンライン決済アプリで完了する。現実の宿泊と同様に、まずフロントでのチェックイン、館内の案内を行い、全員で乾杯した後、スタッフが地図アプリなどを画面共有しながら熊野の観光名所や特産品などを紹介するのが一連の流れである。後呂氏は参加者の発言を促し、まるでゲストハウスのラウンジで語り合っているような空間を作ることを大事にしている。翌朝には参加者のSNSにメッセージとともに、熊野での観光をイメージした動画が届くようにするなど、工夫を凝らしている。

▶収益の支えのみならず新規顧客開拓にも効果

オンライン宿泊は、メディアで取り上げられた影響もあり、4月に開始してから3か月連続で予約枠が毎日全て埋まる人気となった。7月からは通常の宿泊を再開し、オンライン宿泊の回数を減らしたが、2021年2月時点で累計参加者は500名を超えた。旅行を控えている人だけでなく、育児や介護、ペットのために旅行したくてもできない人、移動や宿泊が困難な障がいを持つ人、海外在住者などの参加も目立った。地元のゲストハウスに興味があるという地域住民も多かった。また、オンライン宿泊利用者のうち30名以上が、その後実際にゲストハウスに宿泊するなど、オンライン宿泊は感染症流行下での収益を支えるだけでなく、平時では実現できなかった新規顧客の掘り起こしにも役立った。「外出自粛になればオンライン宿泊のニーズが高まり、感染者が減少すれば通常の宿泊ニーズが高まる。今後もオンラインとリアルの両輪で、切れ目のないサービス提供を続けていきたい。」と後呂氏は語る。

〔8〕事業者間連携

ここでは、事業者間連携により販路開拓や新事業創出に取り組んだ事業者の事例を紹介する。

事例2-1-19は、感染症の影響により宿泊客が減少する中、地域の事業者と連携して新しい宿泊プランなどを企画した旅館の事例である。事例2-1-20は、地域の飲食店が連携してドライブスルーマーケットなどを企画し、地域の消費需要を掘り起こした事例である。また事例2-1-21は、感染症の影響により既存の販路の受注が減少する中、地域内の事業者と連携協定を結び、販路の確保や業務効率化に取り組んだ事例である。

経営資源に限りがある小規模事業者だが、事業者間連携は販路開拓や効率化を促し、新事業にも付加価値を与える機会となる可能性がある。

事例2-1-19:旅館 比与志

SNSでの丁寧な情報発信と地元事業者との連携で感染症を乗り越える旅館

消費者の変化・小規模事業者

所在地 埼玉県秩父市

従業員数 6名

資本金 個人事業者

事業内容 宿泊業

▶好調な業績が感染症流行により一転、休業へ

埼玉県秩父市の旅館 比与志は、1963年に創業した、全7室の旅館である。3代目支配人の前川拓也氏は、大学在学中からテレビCM制作を経験し、大学卒業後もフリーのCM制作、助監督やロケコーディネーターとして活躍していたが、30代半ばに入ると2014年に家業である同旅館で働き始めた。それまで同旅館では50~60代の宿泊客が中心であったが、30代女性をメインターゲットに定め、薪ストーブやデザイナーズ家具などを取り入れ、内装をリニューアルした。2019年6月にはインスタグラムによる情報発信を開始し、館内施設やサービス、周辺の観光情報に加え、四季折々の秩父の風景を中心に発信した。前職で一流カメラマンの技術を間近に見てきた経験を、写真の撮影や加工にいかしている。インスタグラムのフォロワーは順調に増加し、若い女性の宿泊客が顕著に増え、単月で2020年2月は前年比170%の売上げとなった。しかし、新型コロナウイルス感染症流行の影響で3月はキャンセルが相次ぎ、4月からは休業を余儀なくされた。

▶インスタグラムでの丁寧な情報発信を続け、地元事業者とのコラボ企画も打ち出す

2か月半の休業中に、母の女将から事業を承継した。前川氏は、休業中にも顧客維持と新規顧客開拓のためのインスタグラム発信は継続した。一方、感染症流行の影響により困難な状況に陥った地域の飲食店を目の当たりにし、地域全体で秩父を盛り上げる必要性を感じたこともあり、地域の事業者と連携した取組に力を入れた。

まず、地元の創作料理店と連携し、朝食を旧暦の二十四節気にちなんだ内容に磨き上げ、2週間ごとにメニューが変わるようにした。食材も、秩父にこだわった旬の食材を用意し、宿泊客が楽しめるような工夫を凝らした。また、人気パティスリーの焼き菓子付きプランやアクティビティ施設のチケット付きプラン、タロット占いやエステ付きプランなど地域の様々な事業者とコラボレーションした宿泊プランを企画した。こうしたコラボレーションの様子もインスタグラムで発信したところ、30代女性を中心とした利用客から口コミで高評価が広がっていった。

▶好調な再スタートを切り、地元事業者へも効果が波及

2020年6月下旬に営業を再開すると、順調に予約が入り、GWを含む2か月半の休業期間があったものの2020年全体では前年比95%の売上げ となった。また、地元事業者とコラボレーションした新プランをインスタグラムで発表すると、コラボレーションした事業者のインスタグラムのフォロワーも呼応して増加し、実際に足を運ぶ客も増加。「当館のPRは、インスタグラムを中心に行っている。地域の事業者とのコラボ企画の評判は特に高く、今後も地域内の連携を大切にしていきたい。」と前川氏は話す。

事例2-1-20:さ~どぷれいす

地域の飲食店と連携して、新たな需要の掘り起こしに取り組む企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 高知県高知市

従業員数 3名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食店

▶中心商店街の人の流れが変わり、営業自粛で売上げが激減

高知県高知市の「さ~どぷれいす」は、梶原あいみ氏が代表を務め、同市内でカフェや居酒屋を営業している。梶原代表は2013年に市の中心商店街である帯屋町商店街でカフェ「シュシュ」をオープン。その後も居酒屋を開店するなど、2019年には4店舗の飲食店を経営するまでになった。しかし、2020年4月の緊急事態宣言の発令を受けて営業自粛を余儀なくされ、売上げは9割減少した。カフェのランチタイムに弁当の販売を開始したが、スーパーや専門店の低価格帯の商品には太刀打ちできず、売れ残ることも多かった。「完売したとしても利益はごく僅か。八方塞がりの状態だった。」と梶原代表は振り返る。

▶ドライブスルーマーケットを始めとしたイベント開催に取り組む

対策を検討する中、仕事終わりはまっすぐ家に帰る、休日も家で過ごす、といった消費者意識の変化が生じていることに気が付いた。梶原代表は、まず非接触・外出自粛のニーズが高まっていた2020年4、5月においてドライブスルー形式で弁当販売することを思い付く。しかし、小規模店舗の自社だけで大掛かりなイベントを実施することは困難であった。そこで、近隣の飲食店に呼び掛けを行ったところ、他店も同じ悩みを抱えており、2020年5月2日~6日には、大型家具店の駐車場で「ドライブスルーマーケット」を共同で開催した。7店舗11種類の弁当を販売したところ、渋滞ができるほどの盛況ぶりで、5日間で2,000食以上が売れた。会場を変えて開催した第2弾、第3弾では11店舗が参加した。その後も、地域の飲食店と連携して、テイクアウト商品を共同販売する「お弁当マルシェ」の開催や、商店街を歩行者天国にする「柳町de宵祭り」など、次々とイベントを開催した。「柳町de宵祭り」は、歩行者天国のエリアを設け、テイクアウト専用の地域産品でそろえたメニューを屋外テーブルで食べてもらうといった趣向で、延べ5,000人以上の客が訪れ、各店の宣伝にもつながり、その後、客足が伸びた店も多かった。

▶同業者との結束が強まり、新しい事業計画が生まれた

こうしたイベントにより、一定の売上げの確保につながったほか、困難な時期を飲食店同士で連携して乗り越える過程で、店舗同士で活発に意見を言い合える関係ができた。次の一手として、屋台村の建設やドライブインシアターの開催のほか、3輪自動タクシーの「トゥクトゥク」を地域の飲食店で共同購入し、観光や店の送迎へ活用する計画などが立ち上がっている。「感染症が流行する中では消費者のニーズも常に変化していくが、新たな計画を打ち出し、地域の店舗で力を合わせて一つ一つ実現していく。ピンチをチャンスに変えてきた経験をいかし現在はアドバイザーとしても活動しており、高知のにぎわいを、早く取り戻したい。」と、梶原代表は意気込んでいる。

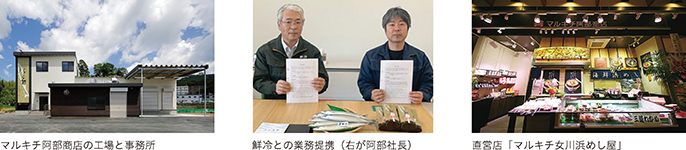

事例2-1-21:有限会社マルキチ阿部商店

感染症が流行する中で、他社と連携して経営効率化と販路開拓に取り組んだ企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 宮城県女川町

従業員数 11名

資本金 300万円

事業内容 食料品製造業

▶好調だった水産加工製品の販売が感染症の流行により低迷

宮城県女川町の有限会社マルキチ阿部商店は、水産加工業を営む企業である。女川町はカキやホタテ、サケ、ホヤなどの養殖業が盛んで、サンマの水揚げが全国トップクラスの女川漁港を擁する。同社は、女川特産のサンマを使った昆布巻や、ホヤで卵を包み込んだ郷土料理などの加工品を、昔ながらの手作りにこだわって作っている。2011年の東日本大震災では津波で工場を失う被害に遭ったが、石巻市の仮設工場での営業を経て再建を果たした。2017年には女川駅前の商業施設に直営の物販店をオープン。震災直前と比べると、2019年の売上げは約1.5倍になっていた。しかし、感染症の流行により2020年2月から4月の全体の売上げは前年比30%減と大きく減少した。特に直営店では客数も低迷し、同時期の売上げが前年比60%減とダメージが大きかった。

▶地域の同業者と経営資源を共有し、経営効率化とブランド力強化を狙う

感染症の影響が出始めた2020年3月に、女川町の水産加工会社の株式会社鮮冷(以下、「鮮冷」という。)から業務提携の話があった。鮮冷は、水産物の細胞を壊さず劣化を防ぐCAS(Cells Alive System)凍結機を備え、食品安全管理の国際規格FSSC 22000の認証を取得している従業員70名規模の企業であり、ホタテを中心に業務用加工食材や小売用総菜などに強みを持ち、ホテルや飲食店、スーパーなどに販路を持つ。マルキチ阿部商店の阿部淳代表取締役社長は、震災時にも助け合って苦難を乗り越えてきたこともあり、鮮冷の社長と親しい付き合いがあった。販売不振が続く中、両社が協力し合って経営効率化を図るとともに、女川の水産加工品のブランド力を高めたいという意見が一致し、2020年5月30日に「販路の共有」、「設備の共有」、「ノウハウの共有」、「人材資源の共有」、「原材料の融通」の五つについて業務提携を結んだ。製造面では、マルキチ阿部商店の小ロットへの迅速な対応力が鮮冷に役立つ一方、鮮冷の高い生産能力が大きなロットの新商品企画を可能にする点はマルキチ阿部商店に役立つなど互いにメリットがあると考えた。

▶連携により原材料費の低減や販路拡大に貢献

業務提供の効果は「原材料の融通」ですぐに表れた。仕入量が圧倒的に多い鮮冷に一括仕入れしてもらうことで原材料費が下がり、粗利が拡大した。また、それぞれが営業時に互いのパンフレットを持ち合い、連携していることをアピールするなど販路拡大に努めたことで、2020年内にマルキチ阿部商店は六つの新規取引先を開拓することができた。2021年からは「ノウハウの共有」に積極的に取り組み、新製品の共同開発などを企画している。また、労務関連の環境が整えば、サンマの水揚げが盛んな9~12月の繁忙期には人材を融通し合う予定である。「鮮冷とマルキチ阿部商店には『恩返しをしたい』という思いが共通している。震災復興の際に世界中の方から頂いた御恩を、豊かな海の恵みをいかした製品を世界中に届けることでお返しし、いかなる環境下でも地域で共に手を取り合うことにより、持続的な貢献をしていきたい。」と阿部社長は話す。

〔9〕支援機関の活用

最後に、感染症流行下における支援機関などの支援サービスの事例を紹介する。

事例2-1-22は、飲食店のテイクアウトの周知を支援する信用金庫の事例である。事例2-1-23は、中小企業が海外展開をする際に、煩雑な手続の支援や認知度が低い商品でも海外展開へ挑戦する機会を提供する支援機関の事例である。また、事例2-1-24は、中小企業のECによる販売促進を支援するECプラットフォームを運営する企業の事例である。いずれの事例においても、知名度の低さから新商品・新サービスを打ち出しても、消費者などに認知されないという小規模事業者の課題解決の支援に取り組んでいる。

小規模事業者が新規顧客獲得や新商品・サービスの開発に当たり販路開拓を課題と感じる者は多く、またPR活動においてコストの負担や時間的余裕のなさ、人材不足などが挙げられる13。こうした経営課題に対して、支援サービスを活用していくことも有用である。

13 2017年版小規模企業白書第2部第3章第1節

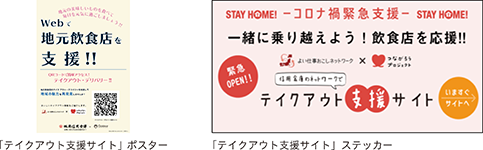

事例2-1-22:城南信用金庫

『テイクアウト支援サイト』で感染症流行下の飲食店テイクアウトを支援する信用金庫

消費者の変化・小規模事業者

所在地 東京都品川区

▶感染症流行下で飲食店の課題を認識

東京都品川区の城南信用金庫は、東京都、神奈川県を中心に事業を展開しており、地域金融機能を発揮し、地域貢献活動にも積極的に取り組んでいる。新型コロナウイルス感染症の流行により首都圏の飲食店は影響が大きく、外食需要の減少により苦境に立たされている。同信金も資金繰りを中心に事業者への金融支援に取り組んできたが、特に飲食店からの相談が多数寄せられていた。丁寧に相談に乗る中で、飲食業界は、テイクアウト事業が収益の柱となりつつあるが、小規模な店舗ではその取組が認知されておらず、消費者を店舗へ誘導できないといった悩みを抱えていることが分かり、金融支援のみならず飲食店の集客に関する支援の必要性を認識した。

▶地域の飲食店を対象とした「テイクアウト支援サイト」を立ち上げ

同信金は、全国の信用金庫約7,400店舗のネットワークを活用したビジネスマッチングサイト「よい仕事おこしネットワーク」の事務局として、事業者間のマッチングを仲介してきた。こうした経験をいかし、2020年5月には、中小企業・小規模事業者を支援するための「つながろうプロジェクト」の始動を発表し、飲食店支援ツールとして「テイクアウト支援サイト」を立ち上げた。

このサイトは、飲食店のテイクアウトやデリバリー情報等を消費者向けに発信することで、飲食店の情報発信力を補完するものである。飲食店側は、信金を通じて手数料不要で登録ができ、信金と取引がなくても登録することができる。また、地域に詳しい信金の強みをいかし、他のWebサイトには掲載されていない地域の名店を数多く掲載している点が特徴である。サイトの画面には、店舗一覧が地図とともに表示され、各店の所在地や電話番号、営業時間、メニューなどが閲覧できるほか、現在地から近い店を探す機能もある。

▶消費者からの認知度向上、地域内の飲食店の支えに

「テイクアウト支援サイト」は、同信金の営業エリアである東京、神奈川にある飲食店から試験的に始め徐々にエリアを拡大していった。同信金の職員はITに不慣れな高齢の飲食店主にも丁寧なサポートを実施することにより登録件数を増やしてきた。また都内の22信金にも参加を呼びかけたところ、同行を含めた都内18信金が取組に参加。2021年3月中旬時点で登録店は1,200を超えるまでに拡大している。また、QRコード入りのポスターとステッカーを用意し、信金の営業店や営業担当者による周知活動に取り組み、地域の消費者からの認知度も高まった。あるスリランカ料理店では、お昼時間にはテイクアウト目的の客が間断なく訪れるようになり、店内飲食売上げの不足を補うまでになったという。「融資だけでは時間稼ぎに終わってしまう。信金の信用力を最大限いかして地域の事業者を支えていきたい。」と、川本恭治理事長は支援への思いを語る。

事例2-1-23:一般社団法人北海道国際流通機構

輸出に係るコストとリスクを低減し、中小企業の海外進出を支援する機関

消費者の変化・小規模事業者

所在地 北海道札幌市

事業内容 運輸に附帯するサービス業

▶北海道の中小企業の海外輸出を応援するために設立

一般社団法人北海道国際流通機構(以下、「HIDO」という。)は、海外企業との個別商談に向けたきめ細かい支援やアフターケアなど、輸出に挑戦する北海道の中小企業を育成・支援するための各種サービスを提供する支援機関である。海外への輸出を考える中小企業にとって、代金回収のリスク、高い営業コスト、複雑な手続などが障壁となることが多い。特に北海道からの輸出に当たっては物流・商流の機能が首都圏などと比べて弱く、海外輸出に挑戦しやすい環境が整っていなかった。これらの課題解決を目指して、中小企業の輸出を拡大することを目的に設立されたのがHIDOである。

▶「希望の拠点」により台湾への輸出の足掛かりを容易に

輸出未経験の中小企業には、情報提供から海外販路獲得への戦略の策定・実行や輸出実務の代行など、輸出開始まで総合的に支援している。一方、輸出経験者に対しては、販路拡大、輸出実務、資金調達など、更なる輸出拡大に必要な支援を実施している。他にも、商品の前払による買取りや小口貨物集約による輸出など、煩雑な輸出手続・ノウハウを持たない中小企業でも低リスクで輸出を行うことができる仕組みを構築してきた。

HIDOの特徴的な取組としては、台湾の台中市で「食」と「観光」を総合的に情報発信する「希望の拠点」事業がある。本事業は、1ロット10kg程度と少量の商品を台湾最大規模である同市内の観光地、麗宝楽園アウトレットモールにある北海道アンテナショップに送り、同ショップを運営する台湾の販売会社がアンテナショップでの販売のほかインターネット通販、百貨店催事などで参加事業者商品の販売を委託販売形式で行う。全ての企業が低リスクで挑戦が可能であり、知名度の低い中小企業でも挑戦できる環境を提供するのが狙いである。

▶HIDOを通じて感染症流行下においても円滑に海外展開した企業も

「希望の拠点」を活用し、海外への販路開拓をスムーズに実現した企業として、株式会社Kカンパニー(北海道札幌市 従業員数:6名 資本金500万円)がある。同社はアパレル店舗の運営の他、食品・雑貨の卸売業を営み、2016年には、道内の酒蔵に委託して、海外の人も気軽に飲める日本酒「NEKOSAKE(ネコ酒(さけ))」を開発し、海外へ販路を広げていた。更に輸出対象国を増やしたいと考えた同社は、2018年にHIDOの会員になった。「希望の拠点」で「NEKOSAKE」商品を販売したところ、台湾企業数社より問い合わせがあった。HIDOは海外での日本酒市場開拓のためにとにかく数を売りたいというKカンパニーの要望を最大限考慮し、各社との交渉を含めた円滑な手続を進め、年間500万円以上の総代理店契約の成約にまで至った。「感染症が拡大する中でも契約までスムーズに手続をしてくれた。感染症でブラジル、アメリカ、メキシコなどへの輸出がストップしてしまったが、HIDOを介して進出した台湾への販路が業績の支えになっている。」とKカンパニーの中嶋圭取締役は語る。

2020年12月時点でHIDOに参加する会員企業106社のうち、36社が同事業を利用し、アンテナショップでの総売上金額1,000万円の成果を生んだ。今後は、「希望の拠点」を他国にも展開していけるよう、各国で協力企業を確保することが課題である。「感染症流行下という厳しい状況が続くが中小企業の発展を考えると、『海外』という選択肢を閉ざす必要はない。今後も中小企業の育つ環境を作っていきたい。」とHIDOの鳥取義之代表理事は語る。

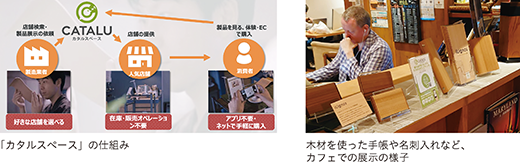

事例2-1-24:株式会社Catalu JAPAN

製品と店舗をつなぐ新しい流通サービスにより、地方中小製造業の販路開拓を支援する企業

消費者の変化・小規模事業者

所在地 東京都中央区

従業員数 6名

資本金 200万円

事業内容 販路開拓支援サービス

▶販路獲得に悩む地方中小製造業者の流通を支援する「カタルスペース」

東京都中央区の株式会社Catalu JAPANは、様々な店舗でのマーケティング・プロモーションから販売までを可能にする流通の支援事業を展開する企業である。消費者へ販売したい製品を持つ中小製造業者と集客力のある都心のサービス店舗をWeb上でマッチングし、店舗の遊休スペースを活用して製品の展示を促す流通支援サービス「カタルスペース」を提供する。同社が注目したのは、地方中小製造業者の販路獲得の問題である。中小製造業者は製造ロットが小さいため、卸・小売経由の流通網を簡単に増やすことができないことが多い。一方、大手ECモールに掲載しても膨大な商品に埋もれてしまう。また、自社ECサイトを立ち上げても、サイトまで集客できないといった課題もある。そこで同社が解決策として開発したのが、店舗の集客力・伝達力とECをかけ合わせた「カタルスペース」である。同サービスでは、展示された製品にQRコードが掲示され、製造業者の関連する情報サイトや自社ECサイトへ誘導し、消費者は気に入った製品を購入するという体験型ECの側面も持つ。

▶「カタルスペース」専用のECモールを開設

同社の吉本正社長は以前より、地方の中小製造業者は自社ECサイトを持っていない者も多く、「カタルスペース」を利用して消費者へのプロモーションができても、実際に継続した販売につなげていくことが難しいという話を聞いていた。この度の感染症流行下でEC活用の重要性は更に高まったことを受け、地方の中小製造業者の販路開拓に貢献すべく、「カタルスペース」専用のECモールを開設し、自社ECサイトを持たない事業者にも使いやすい形に整備。同ECモールは実店舗で商品に出会って、ネットで購入するという仕組み自体は変えず、モールを利用した購入者が同じ商品を自宅に居ながらリピート購入しやすい仕組みとした。

▶感染症流行下で製品のリピーターづくりや店舗の利益増加に貢献

ECモール開設などの効果もあり、感染症流行前と比較して、「カタルスペース」への登録製造業者数は約5倍、登録店舗数も約3倍に伸びた。ある食品加工業者は開発直後の漬物製品を飲食店で展示・販売を行ったところ購入者の半数をリピーターとして獲得し、当該店舗での食材にも採用され、定食の副菜として提供されるようになった。Catalu JAPANは、飲食店の顧客を多く持つガス事業者や、飲食店以外にもホテルなどとの提携を進め、展示・販売の可能性を広げている。「今後は、海外店舗での展示・販売を可能にしていくほか、アフター・コロナにおいてはインバウンド旅行者向けに多言語対応を行い、海外発送を行いたい。さらに、店舗やネットで蓄積されたデータを中小製造業者に提供することにより、製品開発のための情報提供もしていきたい。」と吉本社長は語る。

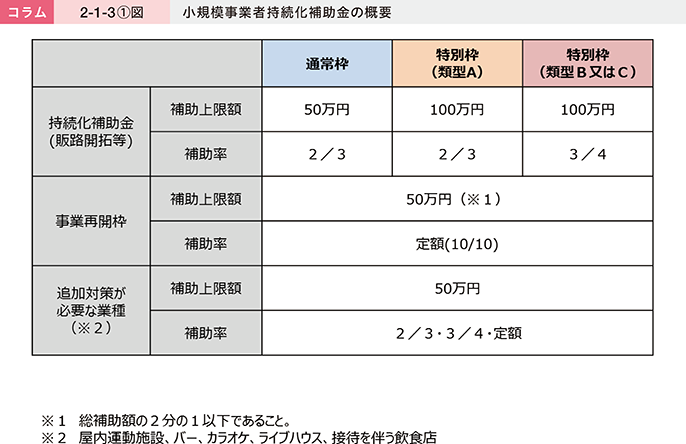

コラム2-1-3:「小規模事業者持続化補助金」~経営計画に基づく販路開拓~

小規模事業者の「事業の持続的発展」は小規模企業振興基本法の基本原則であり、同法の創設を契機に、小規模事業者の販路開拓による事業の持続的発展を支援する「小規模事業者持続化補助金」が予算措置されてきた。ここでは、これまでに延べ約16万者の販路開拓を支援してきた「小規模事業者持続化補助金」について概観する。

事業概要

本補助制度は、小規模事業者が、展示会への出展や新商品の開発、生産設備の導入等、販路開拓に取り組む費用を支援している。申請に当たっては「経営計画書」の添付を要件とし、経営計画に基づく経営を促している。なお、令和元年度補正予算では、通年で公募し、複数の締切りを設けて審査・採択を行うことで、事業者の予見可能性を高め、十分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・事業実施することが可能となった。

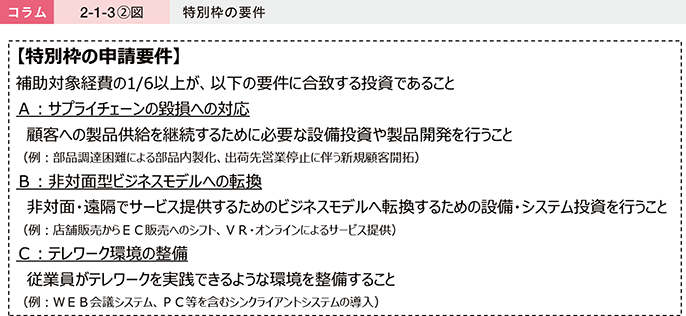

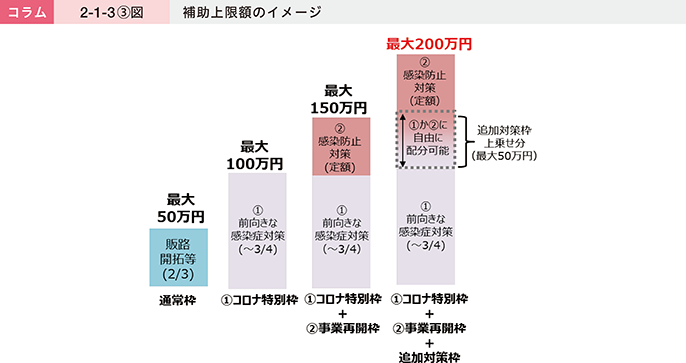

さらに、令和2年度第1次補正予算では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援するための特別枠を創設し、令和2年度第2次補正予算では、小規模事業者の事業再開を強力に後押しするため、業種別ガイドライン等に基づいて行う取組への支援を拡充した。

事例1 株式会社ちづや

プライベートブランド商品のEC販売強化により、持続力のある経営基盤の構築を目指す企業

2017年5月に焼き肉店「ちづや」を創業。国産の良質肉の調達にこだわり、他店ではまねできない斬新なメニュー開発にも注力し、「焼肉以上の価値」が感じられる店舗づくりや、豊かな食文化の創造を目指し、妥協なき挑戦を続けている。

2020年4月の緊急事態宣言を受けて、グループ予約を中心にキャンセルが急増し、売上げが大幅に減少したため、同月中旬より店内営業を休止し、テイクアウトのみの営業に切り替えた。5月上旬まではテイクアウト需要はあったものの、それ以降は予約も減少した。4月の売上げは前年同月比47%減となり、5月以降も厳しい状況が続いた。

そこで、統計データを活用し、焼き肉店がプロデュースするプライベートブランド(以下、「PB」という。)が焼き肉のたれ市場の拡大をけん引しているとの予測を立て、店舗と商品双方のブランド価値を高めていく戦略を立案した。自社PB商品「焼肉のたれ」の販売に向けてはECサイトにおいて本格的な販売準備を進め、EC機能を備えたホームページの制作と付随するプロモーションやデザインにおいて補助金を活用した。

店舗来店型の焼き肉やテイクアウト中心のビジネスから、EC販売を中心とした自社PB商品の販売による非対面の収益源を確保したことで、持続力のある経営基盤を構築した。

今後、新型コロナウイルス感染症の影響で経営が厳しい飲食店に対し、これまでの経営ノウハウや今回のEC販売で得た販売促進ノウハウを他社に提供するサービス(コンサルティング)も見据えている。同業者とともに食文化を支える企業への成長を目指す。

事例2 日本料理 魚繁大王殿

琵琶湖産湖魚を使ったメニュー開発及びテイクアウト・デリバリー事業により、売上げの回復を目指す企業

日本料理魚繁大王殿は1970年創業の地域に根付いた従業員5名の日本料理店。地元滋賀県産の食材をふんだんに使用した料理を提供しており、「ハレの日」や地元企業の接待、宴会コースでの利用が多く、店内飲食が売上げの約70%を占めている。店内飲食だけでなく、「琵琶湖八珍14」を用いた商品の開発・販売にも力を入れてきた。

14 琵琶湖の特徴的な魚介類である、ビワマス、ニゴロブナ、ホンモコ、イサザ、ゴリ、コアユ、スジエビ、ハスの計8種。

2020年3月、4月は例年であれば歓送迎会シーズンの売上げが見込める時期だが、新型コロナウイルス感染症の影響による周辺企業の宴会自粛に伴い、店内飲食の売上げが減少した。そこで、テイクアウト需要やデリバリーサービスを活用した弁当需要が伸びてきたことに注目した。テイクアウトやデリバリーの品数を増やすため、補助金を活用して新たな設備を導入し、新商品開発を行うこととした。一方で、テイクアウトやデリバリーに取り組む飲食店が増え、競争が激化してきたため、独自のルートを活用して仕入れた琵琶湖産湖魚の地域食材を使ったメニューを開発し、弁当箱や紙袋を独自のパッケージデザインに改良することで差別化を図った。

テイクアウトやデリバリー用として新たに開発した商品により新規顧客も獲得することができ、売上げが回復している。