第3節 感染症流行による消費者の意識・行動の変化

前節において、顧客属性別ではBtoC型事業者、業種別では飲食サービス業や宿泊業は、感染症流行による経営環境の変化の影響が大きいことを指摘した。ここでは、感染症流行後の消費の動向と消費者の意識・行動の変化について確認する。

1.感染症流行による国内消費への影響

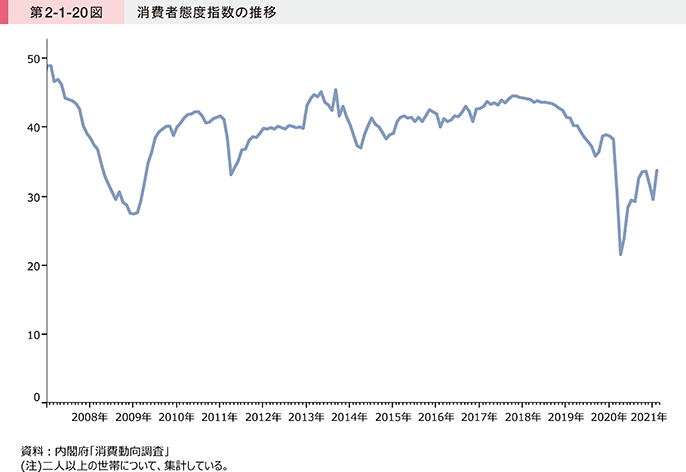

〔1〕消費者マインドの推移

第2-1-20図は、内閣府「消費動向調査」における消費者態度指数の推移を示している。感染症流行後において、リーマン・ショック時や東日本大震災後のように消費者態度指数は大きく落ち込み、持ち直しの動きはあるものの感染症流行前の水準に回復していないことが分かる。

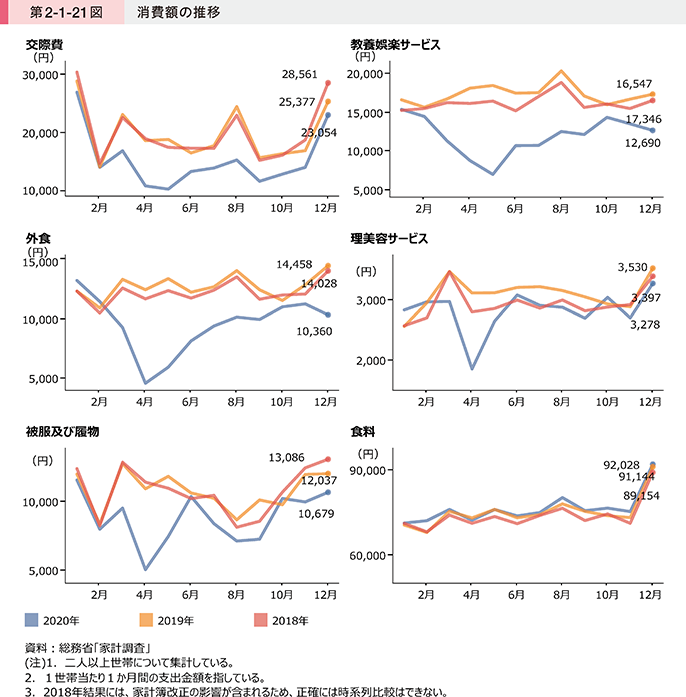

〔2〕消費額の推移

第2-1-21図は、総務省「家計調査」における主要品目の消費額の推移を示したものである。これを見ると、「食料」などの支出弾力性5の低い品目や「理美容サービス」などの生活必需サービス6について影響は小さい。一方、「交際費」や「外食」など外出を伴う品目や、「被服及び履物」や「教養娯楽サービス」などの支出弾力性の高い品目については前年までと比較して、低い水準で推移していることが分かる。

5 総務省「家計調査」では、消費支出が1%変化したときに、各品目の支出が何%変化するかという弾力性を計算している。一般に消費支出が減少すると、支出弾力性の高い品目の支出は削減されやすい傾向にある。

6 新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」ではホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等を生活必需サービスとしている。

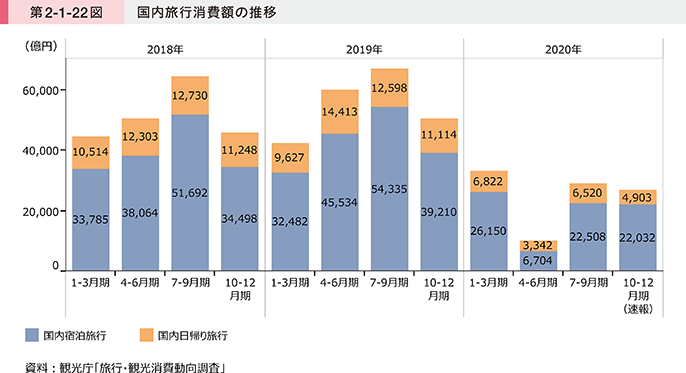

第2-1-22図は、国内旅行消費額の推移を示したものである。これを見ると、感染症流行により、2020年4-6月期に大きく落ち込み、7-9月期以降は持ち直しているものの感染症流行前の水準に回復していないことが分かる。

続いて、インバウンド需要の動向として、訪日外国人数の推移を確認する(第2-1-23図)。感染症の拡大防止のための入国制限や渡航自粛などにより、2020年2月から訪日外国人数は大きく減少し、4月以降はゼロ近傍の水準で推移している。

コラム2-1-1:AT(アドベンチャーツーリズム)

感染症流行以前の北海道の観光は、国内客が伸び悩む中、アジア系インバウンドが増加し全体の入込数は増加傾向にあった。しかしながら繁忙期における利用客の更なる集中による人手不足や外注費の高騰などの新たな課題も生じた。また、需要を獲得するための競争の中で、サービス価格を上げることも難しかった。

そういったことから、観光関係者は感染症流行以前より、今後は、単に「数」だけではなく、「消費単価の向上」も目指していくことが重要と認識していた。

このような中で、北海道内の観光関係者が注目し始めたのが「アドベンチャーツーリズム(Adventure Tourism)」(以下、「AT」という。)である。

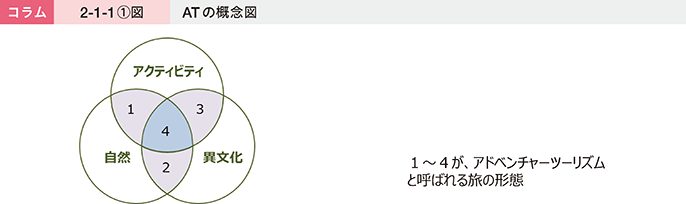

ATとは

ATとは、「アクティビティ」、「自然」、「異文化体験」の3要素のうち、二つ以上で構成される旅行のことをいう。「アドベンチャー」から連想されるハードなアクティビティだけではなく、バードウォッチングや自然散策、食や文化的体験等のソフトなものも含まれている。

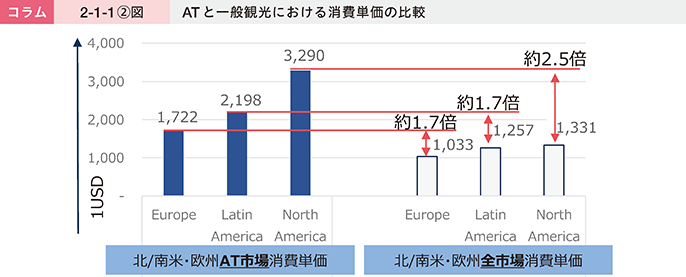

ATは欧米を中心に発展してきた旅行形態で、世界で約70兆円の市場規模といわれており、AT旅行者の消費単価は一般旅行者を大きく上回っている。

AT推進の意義

AT旅行者の受け手となるのは、地域を知り尽くした地場の中小旅行会社のほか、アクティビティ提供事業者も中小・小規模事業者が多く、宿泊においても小規模旅館、民宿等の利用が期待される。また、日本的な食文化や生活様式などもコンテンツとなるATでは、いわゆる「観光地」ではない地域も観光ビジネスの場となり得る。

AT旅行者は単に消費単価が高いだけでなく、地域への経済効果が団体旅行より大きいとされており、AT推進は、地域のあらゆる産業や中小・小規模事業者への支援、観光地ではない地域への支援にもつながる。

北海道経済産業局の取組

北海道経済産業局では、先行してATに注目していた北海道運輸局を始めとした道内の行政機関や業界と連携して、2017年度からATの推進に取り組んでいる。

地域中核企業・創出支援事業を活用し、ATの可能性に着目していた(株)鶴雅リゾートの取組を支援する形で始まり、北海道が世界的に見てATのデスティネーション(目的地)となり得るのかを検証するため、ATの世界的団体である「Adventure Travel Trade Association(略称:ATTA)」の会長他を招へいし、道東地域の視察で十分な可能性を見いだすとともに、全道的なムーブメントの醸成を図るべく札幌でシンポジウム「Adventure Connect」を開催した(2017年9月)。

その後、ATの世界大会「Adventure Travel World Summit(略称:ATWS)」に専門家等を派遣し、世界のATの動向を把握するとともに、道内関係者の意識醸成を図るための第2回「Adventure Connect」(2018年9月)の開催や、ATTA関連の大型招へいツアー「Adventure Week JAPAN」を実施(2019年2月末~3月上旬)することで、北海道を世界に発信してきた。

こうした中、ATWSを北海道で開催することが、日本や北海道がATのデスティネーションとして世界的に認知されるきっかけになるとの共通認識の下、北海道経済産業局、北海道運輸局、北海道、札幌市、釧路市、北海道観光振興機構の6機関により、「ATWS北海道誘致準備会」を設立(2019年3月)。その後、観光庁、日本政府観光局(JNTO)など、関係省庁・機関の協力の下、ATTAに対しATWS2021北海道開催の提案書を提出(2019年5月)し、2020年1月に北海道でのATWS2021開催が内定。

2020年4月には、道内経済団体、観光関連団体・事業者、各行政機関等が参画した「ATWS2021北海道実行委員会」(会長:北海道知事)を設立。事務局が北海道庁内に設置され、北海道経済産業局も事務局メンバーとして参画。

なお、この間北海道経済産業局では、共同・協業販路開拓支援事業を活用し、関係者を支援している。例えば、北海道観光振興機構に委託し、道内の中小旅行会社、アクティビティ関係者等のATWS2019(スウェーデン)への派遣事業を行ったほか、感染症流行下においては、ポスト・コロナも見据えた全国8地域10社の中小旅行会社連携による日本全国をカバーする広域的コースの造成(ハンズオン支援、国内商談会・海外商談会の実施)を実施している。

現在、2021年9月のATWS開催に向け、地域一丸となって準備を進めている。

今後の展望

ATは、地域への波及が大きく、少人数で付加価値の高いツアーであることから、オーバーツーリズムを避けた環境や地域に配慮した持続可能な旅行形態として、世界的にも注目されている。将来的に日本全体がATのデスティネーションとなることを目指し、北海道のほか日本国内の各地でATに注目し、地域を巻き込んだ取組が始まりつつある。

また、感染症流行下で通常の観光が大きな影響を受ける中、「密」を避けたいというニーズの高まりに対して、ATの「少人数での旅行」、「自然を満喫するアウトドア観光」といった旅行形態はポスト・コロナの新しい観光形態として期待される。

2.感染症流行後の消費者の意識・行動の変化

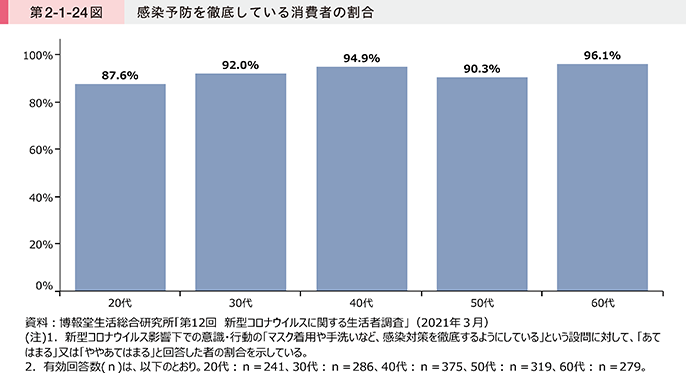

〔1〕感染予防意識の高まり

第2-1-24図は、マスク着用や手洗いなど、感染対策を徹底している消費者の割合を年代別に示したものである。これを見ると、いずれの年代も約9割の消費者は、感染症流行下において感染予防意識が高い状態であることが分かる。

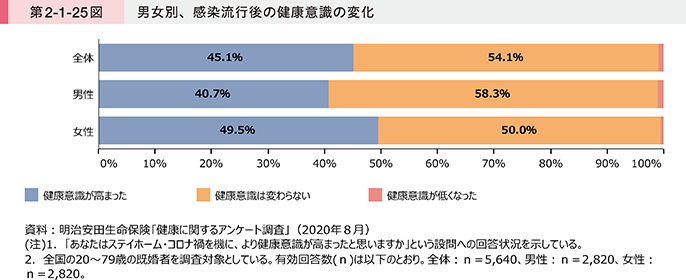

第2-1-25図は、男女別に、感染症流行後により健康意識が高まった消費者の割合を示したものである。「ステイホーム・コロナ禍」を機に、より健康意識の高まった者が半数近く存在することが考えられる7。

7 明治安田生命保険「健康に関するアンケート調査」では、健康意識が高まったと回答した者に対して、どのような健康意識が高まったか調査しており、「食事・栄養に気を配るようになった」(50.9%)や、「運動を心がけるようになった」(35.3%)など、健康増進に向けて生活習慣の改善に取組む回答が多い結果となっている。

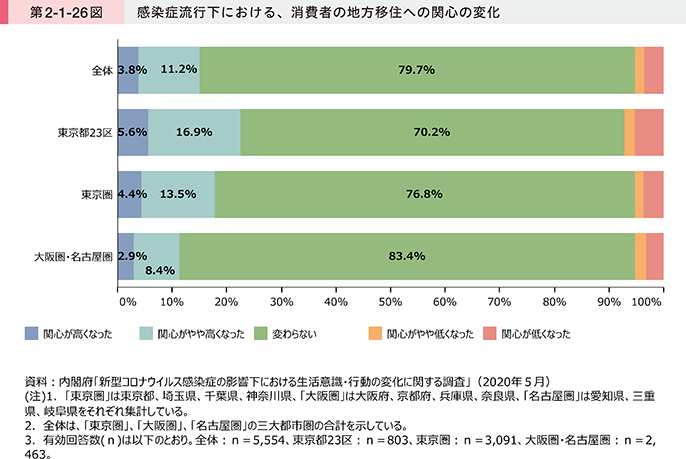

第2-1-26図は、感染症流行下における消費者の地方移住への関心の変化を示したものである。感染症が特に流行した「東京都23区」や「東京圏」を中心に、地方移住への関心が高まった者が一定の割合存在することが分かる。

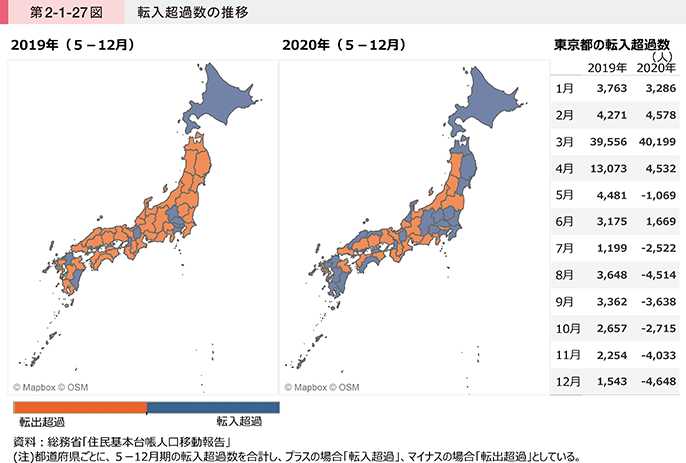

第2-1-27図は、2019年(5-12月)と2020年(5-12月)の都道府県ごとの転入超過数の状況を示したものである。これを見ると、2019年(5-12月)において転入超過となった都道府県は、東京都を始めとした10都道府県だが、2020年(5-12月)においては、東京都が転出超過に転じた上、転入超過となった道府県が25道府県と増加していることが分かる。

〔2〕移動範囲の縮小

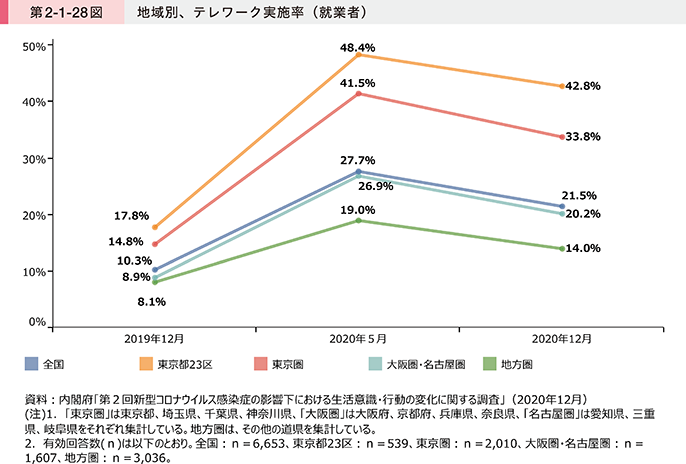

感染症の流行により広まった働き方の一つにテレワークが挙げられる。人の移動を抑制するためテレワークが推奨された結果、働き方に変化が起きた。

第2-1-28図は、地域別に就業者のテレワーク実施率を示したものである。これを見ると、2020年5月時点で全国の就業者の約3割がテレワークを実施し、2020年12月時点では2割程度まで減少したものの、感染症流行前の2019年12月時点と比較すると高い水準であることが分かる。また、地域別には、東京都23区や東京圏では他の地域と比較して実施率が高いことが分かる。

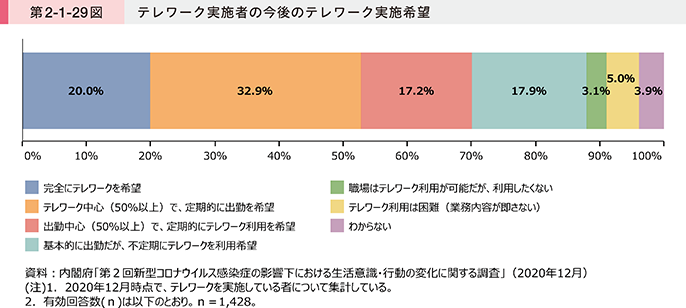

テレワークを実施した者のうち、今後のテレワークの実施希望状況を示したものが、第2-1-29図である。約7割が「完全にテレワークを希望」又は「テレワーク中心(50%以上)で、定期的に出勤を希望」、「出勤中心(50%以上)で、定期的にテレワーク利用を希望」と回答しており、テレワークを継続したいと考える者が一定程度存在することが分かる。

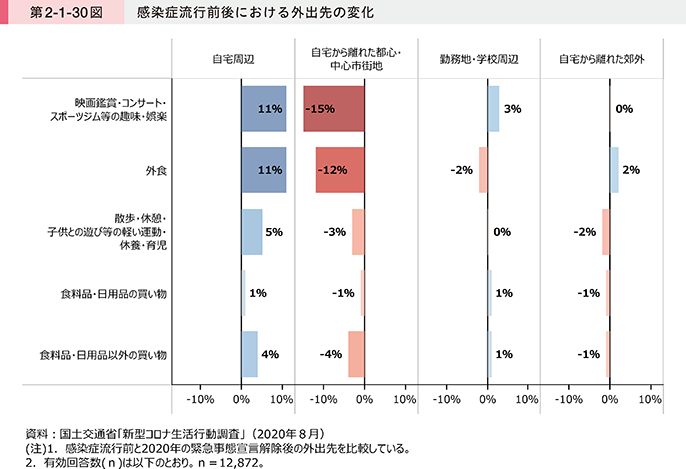

第2-1-30図は、感染症流行前後における消費者の外出先の変化を示したものである。「映画鑑賞・コンサート・スポーツジム等の趣味・娯楽」や「外食」を中心に、いずれの項目においても、自宅周辺への外出が増加しており、自宅から離れた都心・中心市街地への外出は減少していることが分かる。

〔3〕オンラインツール利用の増加

テレワークや外出自粛による在宅時間の増加に伴う変化として、消費者においてオンラインツール利用の増加が挙げられる。

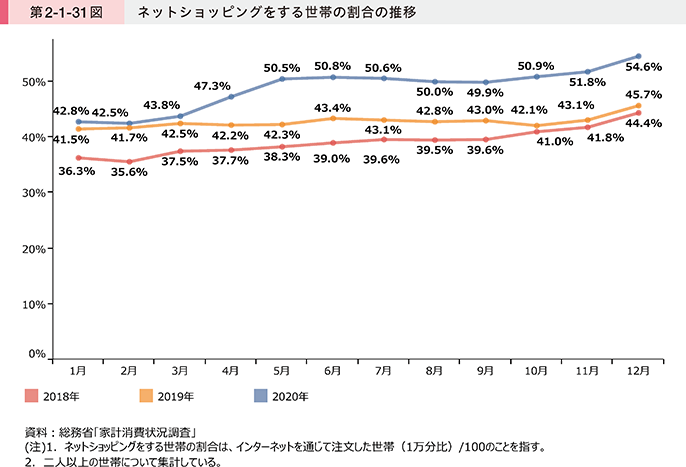

第2-1-31図は、ネットショッピングをする世帯の割合の推移を示したものである。これを見ると、2019年にかけてネットショッピングをする者の割合は増加傾向にあったが、感染症が流行した2020年4月以降、前年までと比較して大幅に増加していることが分かる。

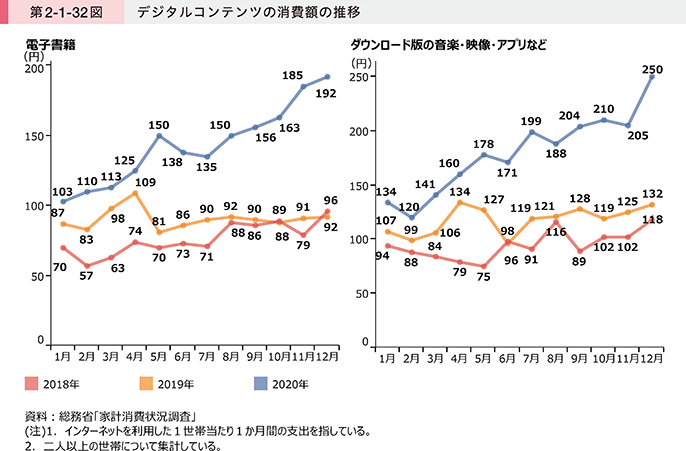

第2-1-32図は、デジタルコンテンツの消費額の推移を示したものである。これを見ると、感染症が流行した2020年4月以降、前年までと比較して大幅に増加していることが分かる。

第2-1-31図より、ネットショッピングをする者の割合は、感染症流行以前から増加傾向にあったことを確認したが、ここからは近年の消費者のオンラインツール利用の実態について確認する。

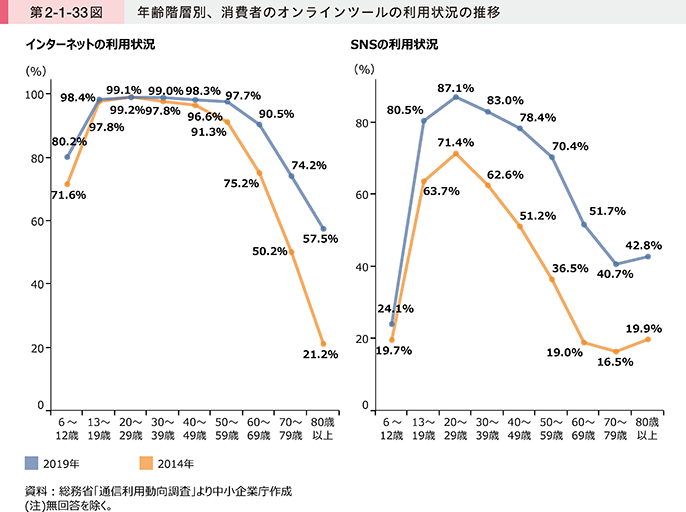

第2-1-33図は、年齢階層別に、2014年と2019年の消費者のインターネットとSNSの利用状況の推移を示したものである。インターネットの利用、SNSの利用共に、利用する者の割合が増加しており、特に2014年には利用する者の割合が低かった60歳以上の高齢層においても大きく増加していることが分かる。

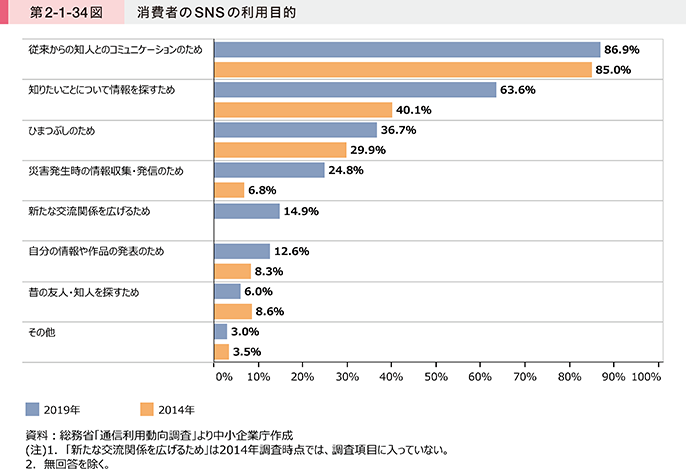

第2-1-34図は、消費者のSNSの利用目的を示したものである。2014年と2019年の差に着目すると、「知りたいことについて情報を探すため」や「災害発生時の情報収集・発信のため」と回答する者の割合が大幅に増加しており、SNSの活用が消費者にとって、実用的なツールとなりつつあることが分かる。

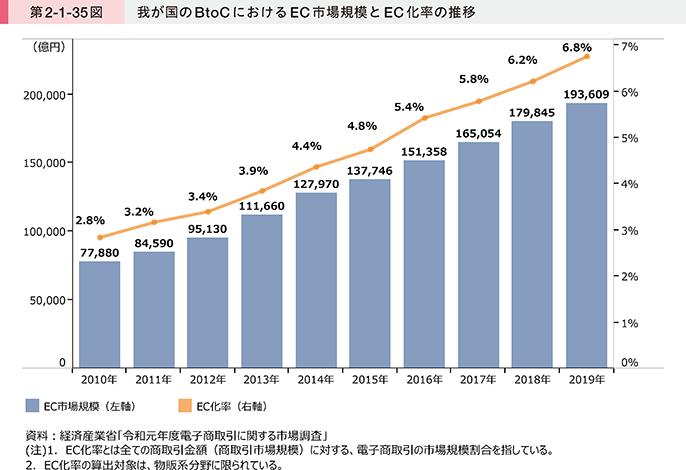

また、BtoC市場におけるECの市場規模とEC化率を示したのが、第2-1-35図である。BtoC向け市場において、ECの市場規模が拡大傾向にあることが分かる。

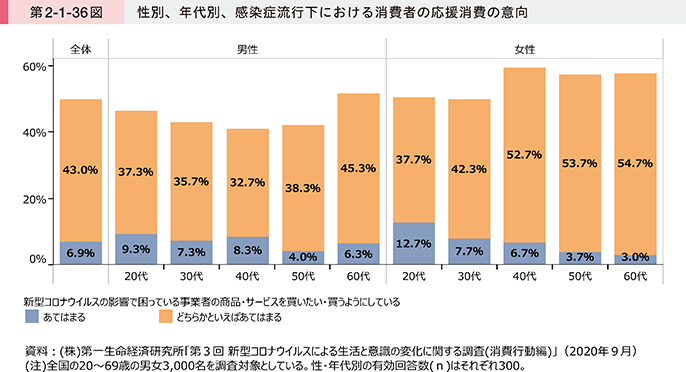

〔4〕応援消費

感染症流行下において事業者が感染症の影響を受ける中、応援消費の高まりが見られる。応援消費とは、災害や感染症などの外的要因により事業に支障を来している事業者を商品・サービスの購入により支援することであり、東日本大震災の際に定着した考え方である8。

8 渡辺(2014)は、東日本大震災において、自粛ではなく、被災地の産品を積極的に購入することで復興を支援しようという「応援消費」の動きが巻き起こり広がっていった、と述べている。

第2-1-36図は、感染症流行下における消費者の応援消費の意向を示したものである。これを見ると、約半数の消費者が、感染症流行の影響で困っている事業者を消費で支援する意向があることが分かる。応援消費は、感染症流行下での事業継続の一助となる可能性もある。