第4節 共通基盤の整備

いずれの類型においても、企業の活動を共に支えるための共通基盤として、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築や、災害などに備える事業継続力強化の取組が重要である。

1.大企業と中小企業の共存共栄

感染症の影響が長引く中、中小企業の取引条件の悪化が懸念されている。「しわ寄せ」を防ぎ、大企業と中小企業が協力して感染症という危機を乗り越えるためには、取引の適正化を徹底することが不可欠である。経済産業省では、取引適正化の実現に向けて、産業界に対して自主行動計画の策定などを働きかけてきた。引き続き、取組状況をフォローアップしつつ、課題に応じた対策を講じていくことが必要である。

また、個々の企業が、取引先との連携による生産性向上に取り組むことや、望ましい取引慣行の遵守を経営責任者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」の仕組みを構築した3。今後、宣言する企業が増え、実効的な取組が広がることが期待される。

3 詳細はコラム1-1-7を参照。

2.事業継続力の強化

自然災害や感染症などの危機に対応するためには、各企業が保険加入などの事前対策を講じてリスクに備えておくことが必要である。経済産業省では、2019年7月から事業継続力強化の認定制度を開始した4。

4 詳細はコラム1-1-9を参照。

面(地域)で被災する自然災害への対応策として、サプライチェーン上の垂直的な連携や、組合などによる水平的な連携により、中堅・大企業を含めた複数事業者が連携した計画の策定も有効である。しかし、中小企業以外が連携事業継続力強化計画に参画しても、実質的な支援が受けられないことなどから、策定が進んでいない。そのため連携事業継続力強化計画を策定した中堅企業が、自然災害などにより影響を受けた場合には、一定の金融支援を受けられるような制度が検討されている。

また、地方自治体などが中小企業に対して所在地域の災害リスクを周知することを促進し、中小企業が、ハザードマップを踏まえて計画を策定し、想定される災害をカバーする保険へ加入するなど、事前の備えを行うような促進策が検討されている。

コラム1-3-1:中小企業・小規模事業者政策の政策評価

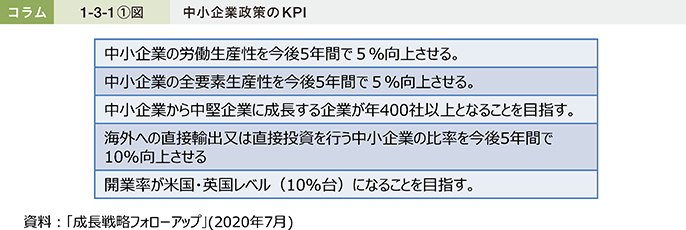

成長戦略フォローアップ(2020年7月閣議決定)において、中小企業政策のKPIを「中小企業全体の生産性向上」に見直すとともに、中小企業・小規模事業者の事業活動を通じた地域コミュニティの持続的発展の促進を目標として位置づけた。

このようなKPIを達成するためにも、今後の中小企業政策の立案においては、施策の効果を的確に分析・検証し、効果の高い施策を追求していくことが重要である。中小企業庁「中小企業政策審議会制度設計ワーキンググループ」では、支援策を活用した企業の変化の因果関係を明らかにする検証を行った。

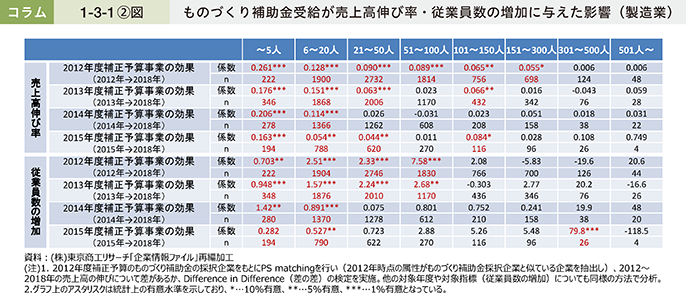

〔1〕ものづくり補助金

中小企業が行う新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善などのための設備投資を支援するものづくり補助金は、中小企業の規模拡大の観点からも効果が期待される施策の一つである。売上高伸び率や従業員数の増加に与えた影響を企業規模別に明らかにするため、ものづくり補助金に採択された企業と、属性が類似する採択されていない企業を比較した分析を行った。分析の結果、規模の小さい企業群を中心にプラスの効果が確認された。規模の大きい企業群など、効果が統計的に優位となっていない部分については、サンプル数の問題や、補助上限の影響など様々な理由が考えられる。

〔2〕戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(サポイン事業)

中小企業が産学官連携により取り組む研究開発を支援するサポイン事業は、事業化率や総予算投入額に対する支援した研究開発などに関する売上げ累積額などを事業のアウトカム指標としているが、補助上限が高く、中堅企業へと規模拡大を目指す中小企業への支援という観点からも中心的な施策の一つである。

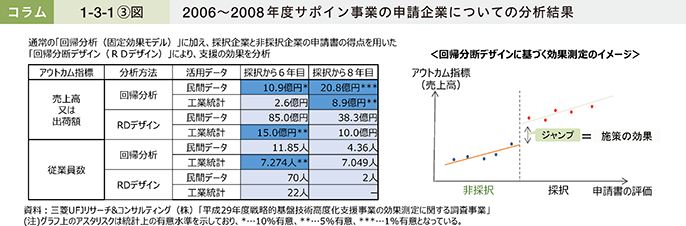

売上高又は出荷額の増加に与えた影響については、中小企業庁の調査事業で詳細な分析が行われている。補助金採択の有無を変数とした回帰分析に加え、採択企業と非採択企業の申請書の得点を用いた回帰分断デザイン(RDデザイン)により支援の効果を分析しており、採択企業は、同等の特性を持つ非採択企業と比べて、採択から6~8年後に、毎年の売上高が20億円程度プラスの効果があることが確認されている。