第2節 M&Aを通じた経営資源の有効活用

M&Aにはなじみのない中小企業も多かったが、近年、事業承継の選択肢として、あるいは企業規模拡大や事業多角化の手段などとして中小企業にとっても身近な存在になりつつある。

本節では、中小企業のM&Aの動向や実施意向について分析する。はじめに、M&Aの動向について概観した上で、(株)東京商工リサーチの「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」を基に、中小企業のM&A実施意向について分析する。最後に、感染症流行の影響を踏まえたM&Aに対する考え方の変化について確認する。

1.中小企業のM&Aの動向

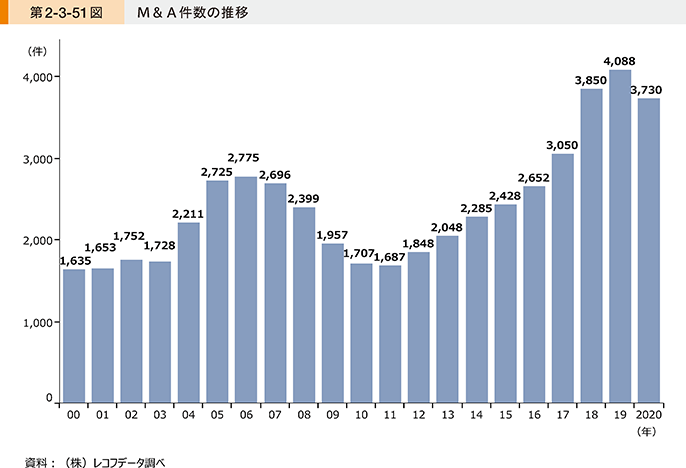

はじめに、我が国企業のM&Aの件数について確認する(第2-3-51図)。(株)レコフデータの調べによると、M&A件数12は近年増加傾向で推移しており、2019年には4,000件を超え、過去最高となった。足元の2020年は感染症流行の影響もあり前年に比べ減少したが、3,730件と高水準となっている。これらはあくまでも公表されている件数であるが、M&Aについては未公表のものも一定数存在することを考慮すると、我が国におけるM&Aは更に活発化していることが推察される。

12 大企業も含めた我が国企業全体のM&A件数である。

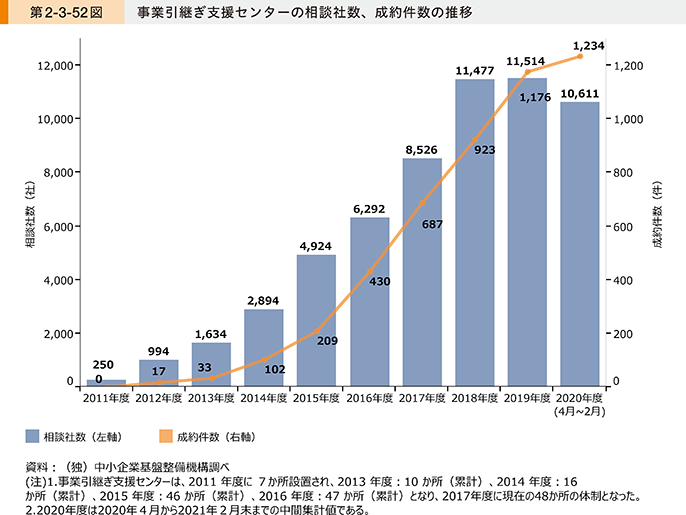

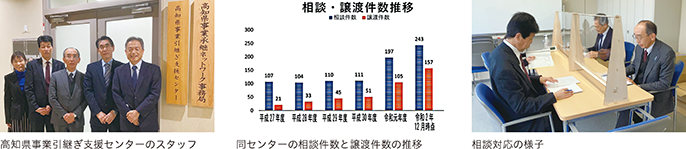

また、第三者に事業を引き継ぐ意向がある中小企業者と、他社から事業を譲り受けて事業の拡大を目指す中小企業者等からの相談を受け付け、マッチングの支援を行う専門機関として、事業引継ぎ支援センターが全都道府県に設置されている。第2-3-52図は、事業引継ぎ支援センターの相談社数と成約件数の推移を見たものである。これを見ると、相談社数・成約件数ともに近年増加傾向にあることが分かる。このことからも大企業だけでなく、中小企業においてもM&A件数が増加していることが分かる。

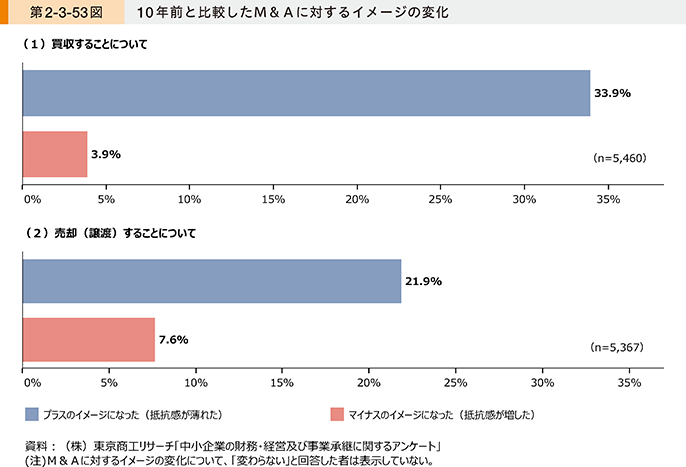

こうした中小企業のM&A件数増加の背景には、経営者のどのような意識の変化があるだろうか。第2-3-53図は10年前と比較した中小企業のM&Aに対するイメージの変化について確認したものである。これを見ると、買収することについては33.9%で、売却(譲渡)することについても21.9%で「プラスのイメージになった」としており、いずれも「マイナスのイメージになった」を大きく上回り、M&Aに対するイメージが向上してきていることが分かる。

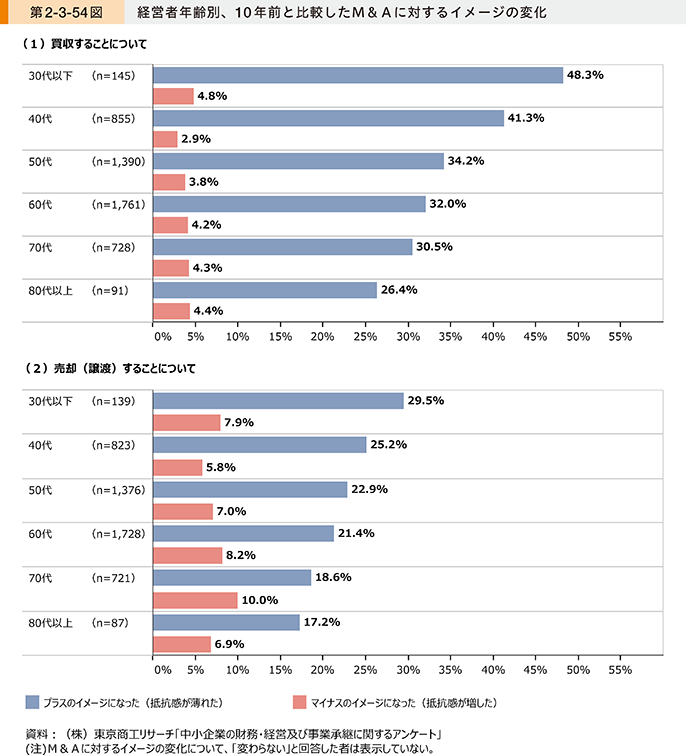

続いて、第2-3-54図は経営者の年齢別に、10年前と比較したM&Aに対するイメージの変化を見たものである。これを見ると、買収すること、売却(譲渡)することのいずれも、経営者年齢が若い企業ほど「プラスのイメージになった」とする割合が高いことが分かる。また買収することについては、全ての年代で「マイナスのイメージになった」とする割合は5%以下となっている。ただし、売却(譲渡)することについては、買収することに比べると、経営者年齢が高まるほど、「プラスのイメージになった」と「マイナスのイメージになった」の差が縮まっていることが分かる。

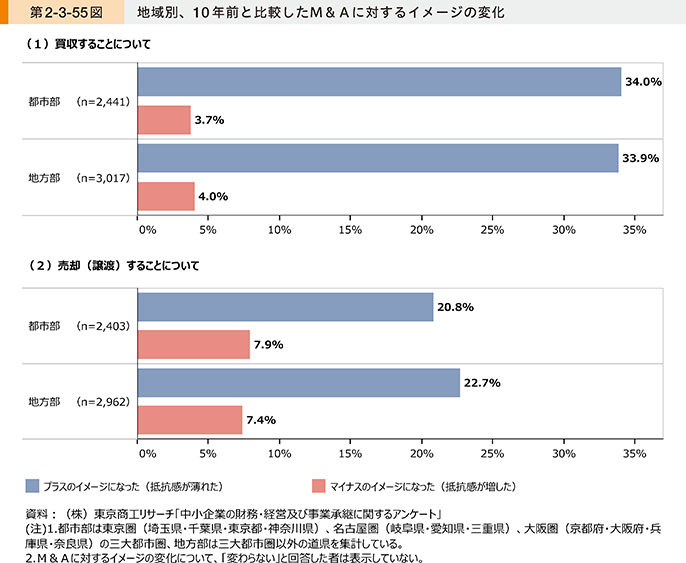

続いて、第2-3-55図は、地域別にM&Aに対するイメージの変化を見たものである。これを見ると、買収すること、売却(譲渡)することのいずれも地域による傾向の差は見られない。都市部の企業だけでなく、地方部の企業にとってもM&Aが身近な手段になってきている様子がうかがえる。

事例2-3-6では、M&Aにより地元企業同士がグループ会社化し、それぞれの強みをいかしてグループ全体で事業拡大を図る企業を紹介している。

事例2-3-6:不動技研工業株式会社

M&Aにより地元企業をグループ化し、それぞれの強みをいかして事業拡大を図る企業

事業承継・M&A

所在地 長崎県長崎市

従業員数 345名

資本金 2,400万円

事業内容 技術サービス業

▶先細りが懸念される事業領域の見直しを模索

長崎県長崎市の不動技研工業株式会社は火力発電プラントのボイラーやタービン、舶用機械の設計などを手掛ける企業である。2018年に過去最高益を計上した同社だが、脱炭素を目指す世界的潮流の中で主要市場である火力発電事業の先細りが懸念され、新規顧客の開拓や新規事業への進出など事業領域の見直しを検討するようになった。そのような中、2018年夏、同社とは旧知の仲である株式会社PAL構造(以下、「PAL構造」という。)から同社に対し、M&Aの話が持ち掛けられた。PAL構造も長崎県内に位置し、各種構造物の設計を強みとしており、好業績を維持しながらも後継者不在が経営課題となっていた。打診のあった翌日以降、同社は社内で議論し、前向きに進めるべくメインバンクに相談するなど、M&Aの準備を開始した。交渉の過程で、PAL構造からは、経営陣や従業員の継続雇用、当面は事業内容の変更をしないことなどが条件として提示された。

▶同業ながら異なる強みにより相互補完し合うことで事業拡大へ

両社は共に大手重工・エンジニアリングメーカーを主要顧客とする設計業ではあるが、プラントや舶用機械の設計・エンジニアリングに強みを持つ同社と、各種構造物の基本設計・構造解析に強みを持つPAL構造は得意分野が異なる。同社は、互いの強みを融合させることにより新規顧客の開拓や新規事業への進出が可能となると判断し、M&Aを決断。2019年4月、PAL構造は同社のグループ企業となった。M&Aに当たっては、PAL構造の独自性を最大限に担保した。同年6月、両社の間でPMI(M&A後の統合効果を最大化するための統合プロセス)委員会を設置し、四つの事業領域(エンジニアリング・建設・自動車・ICT)で両社の課題抽出を実施。さらに、シナジー効果が期待できる11の協業分野に対応するPMI分科会を設置した。各分科会には各社から2、3名が参加し、活動は2021年1月まで続けられた。

▶PMIによるきめ細かな課題抽出と分科会による取組で統合効果を最大化

PMIの効果は程なく現れた。設計にはPAL構造が得意とする上流工程と同社が得意とする下流工程のすみ分けがある。両社で共同受注することにより、かつては専門分野外と断念していた案件も、作業分担することで対応できるようになった。兵庫県にある同社の拠点にPAL構造の従業員も常駐し協業を進めているほか、グループとして今後注力していくICT分野では、両社から人材を融通するなど連携を深めている。グループで見ると規模が大きくなり、また設計業務の範囲が拡大したことで人材採用が以前より容易になるなどの効果も得られた。グループの統括のために2020年2月に設立された株式会社不動技研ホールディングスの濵本浩邦代表取締役会長は、今後、それぞれの異なる企業カラーが新たな付加価値を生み出すことに期待する。「不動技研工業の高収益体質をPAL構造にも浸透させることで、グループ全体で力強い成長を遂げたい。また、従来のPAL構造のベンチャー企業精神により新分野に果敢に挑戦していく姿勢を維持して、更なる事業領域の拡大を狙いたい。」と濵本会長は語る。

2.M&A実施意向

ここまで見たとおり、我が国全体のM&Aの件数増加やM&Aに対するイメージの向上に伴い、今後中小企業のM&Aが更に浸透していくと考えられる。本項では、(株)東京商工リサーチの「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」を基に、今後の中小企業のM&Aの実施意向について分析していく。

〔1〕M&A実施意向

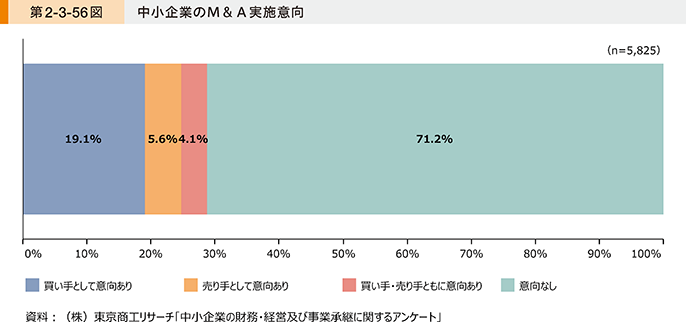

はじめに第2-3-56図は、中小企業のM&A実施意向を確認したものである。これを見ると、3割程度の中小企業において、何らかの形でM&Aを実施する意向があることが分かる。買い手・売り手の別に見ると、買い手意向がある企業の割合が19.1%と高く、売り手意向がある企業は5.6%となっている。また、買い手・売り手両方の意向があるとする者も4.1%存在する。

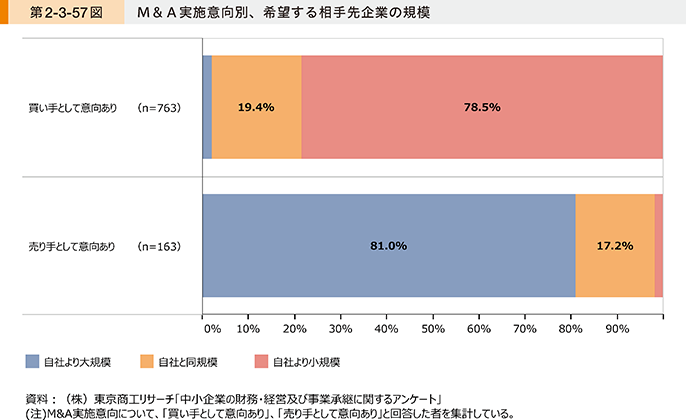

続いて、第2-3-57図は、M&A実施意向別に希望する相手先企業の規模を確認したものである。買い手として意向のある企業では「自社より小規模」を希望する割合が高く、売り手として意向のある企業では「自社より大規模」を希望する割合が高いことが分かる。

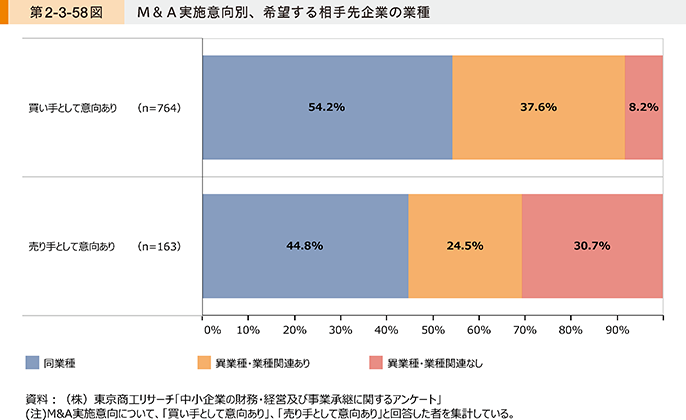

続いて、第2-3-58図は、M&A実施意向別に希望する相手先企業の業種を確認したものである。買い手として意向のある企業では「同業種」が54.2%、「異業種・業種関連あり」が37.6%となっており、自社と関連する業種を希望する割合が高い。一方で、売り手として意向のある企業では「異業種・業種関連なし」が30.7%となっており、買い手として意向のある企業と比較すると、幅広い業種で相手先企業を検討している様子がうかがえる。

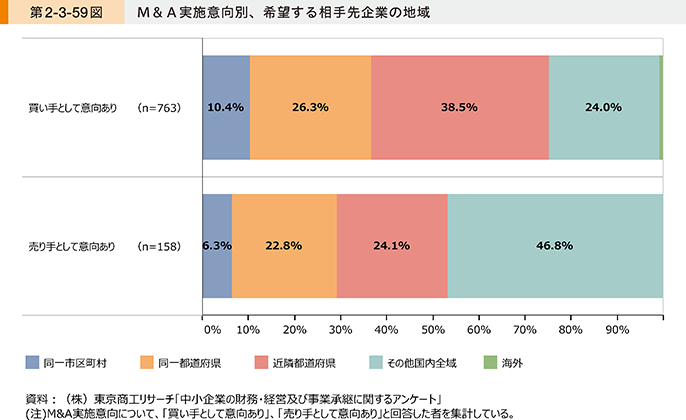

続いて、第2-3-59図は、M&A実施意向別に希望する相手先企業の地域を確認したものである。これを見ると、買い手として意向のある企業では相手先企業を比較的近隣の地域で検討している一方、売り手として意向のある企業では「その他国内全域」が46.8%と最も高く、広いエリアで相手先企業を検討していることが分かる。

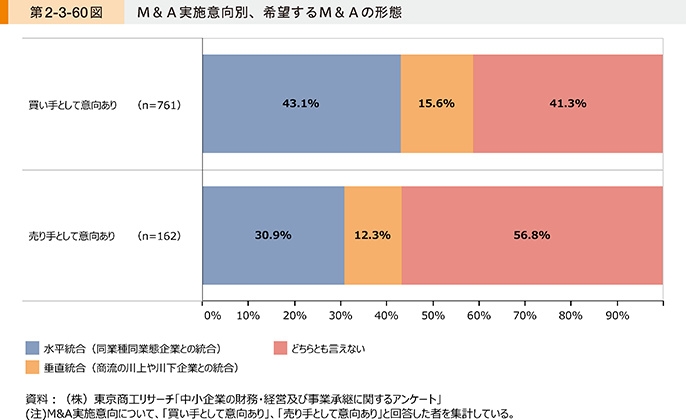

続いて、第2-3-60図は、M&A実施意向別に希望するM&Aの形態について確認したものである。これを見ると、買い手として意向のある企業、売り手として意向のある企業のいずれも「垂直統合(商流の川上や川下企業との統合)」よりも「水平統合(同業種同業態企業との統合)」を希望する傾向にあることが分かる。

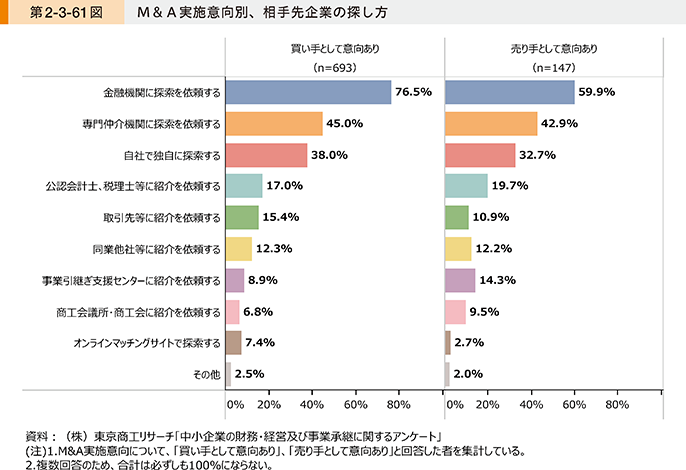

続いて、第2-3-61図は、M&A実施意向別に相手先企業の探し方について確認したものである。買い手として意向のある企業、売り手として意向のある企業のいずれも金融機関や専門仲介機関に依頼する割合が高い。また、売り手として意向のある企業では、「事業引継ぎ支援センター」や「商工会議所・商工会」に紹介を依頼する割合が相対的に高く、身近な公的機関に相談するケースも多いことが分かる。

コラム2-3-4:M&A実施有無別のパフォーマンス比較

本コラムでは、(株)東京商工リサーチの「企業情報ファイル」を基に、2015年に買い手としてM&Aを実施した企業と実施していない企業とのパフォーマンスの差について分析13する。

13 なお、本分析においてはM&A実施有無以外の要因(業歴や経営者年齢など)による差異についてはコントロールしていない点に留意が必要である。

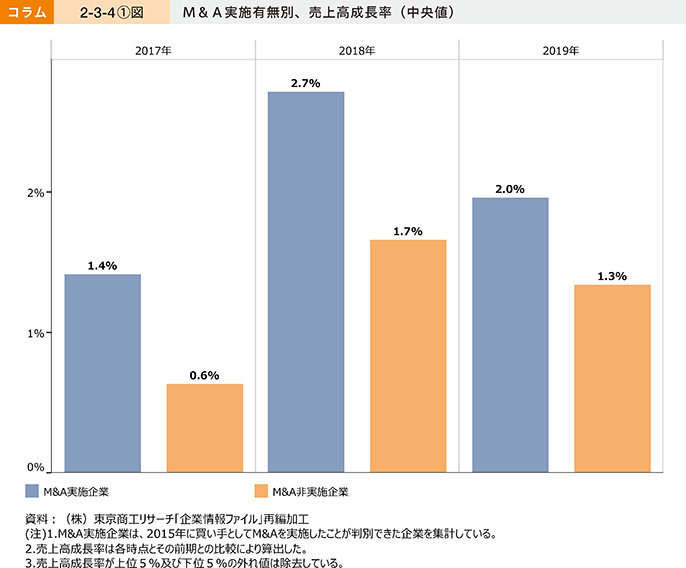

はじめに、コラム2-3-4〔1〕図は、2015年のM&A実施有無別に、売上高成長率について表したものである。これを見ると、2017年から2019年にかけてM&A実施企業の方が売上高成長率が高い傾向にあることが見て取れる。

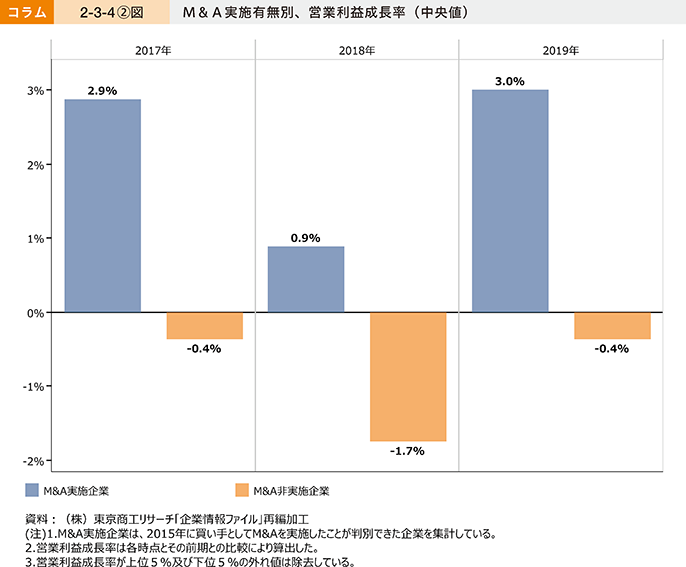

続いて、コラム2-3-4〔2〕図は、2015年のM&A実施有無別に、営業利益成長率について表したものである。これを見ると、2017年から2019年にかけてM&A実施企業の営業利益成長率が非実施企業の成長率を上回っている様子が見て取れる。

以上より、本分析においてM&A実施有無と売上高成長率、営業利益成長率は相関関係がある様子が見て取れ、特にM&Aが営業利益率の向上に貢献している可能性があると考えられる。

〔2〕買い手としてのM&A実施意向

ここからは、買い手としてのM&A実施意向のある企業について詳しく分析していく。

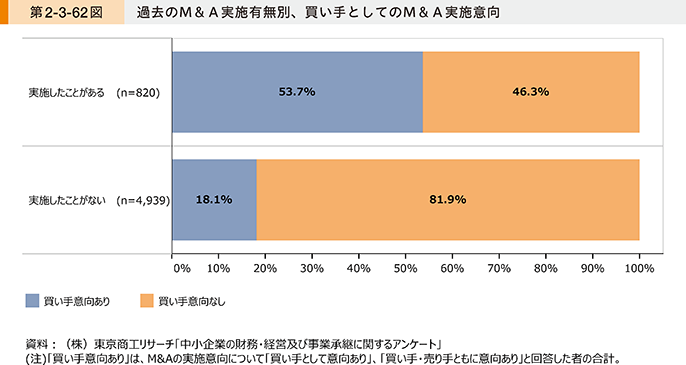

はじめに、第2-3-62図は、過去のM&A実施有無別に買い手としてのM&A実施意向を見たものである。これを見ると、過去にM&Aを実施したことのある企業では、「買い手意向あり」が53.7%となっており、実施したことがある企業で特に買い手の意向が強いことが分かる。

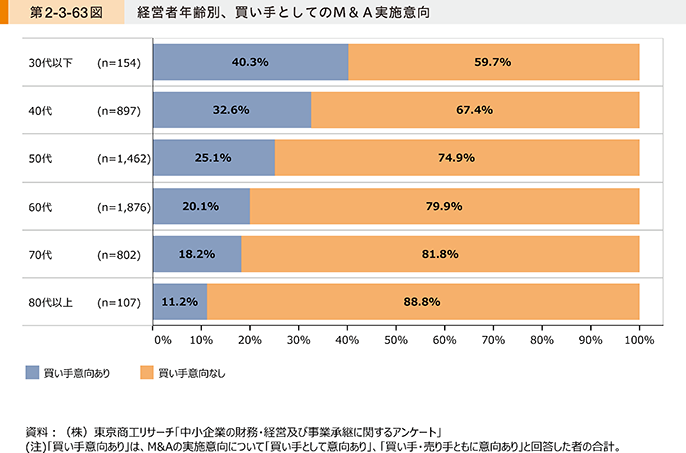

続いて、第2-3-63図は、経営者年齢別に買い手としてのM&A実施意向を見たものである。これを見ると、経営者年齢が若い企業ほど「買い手意向あり」の割合が高いことが分かる。特に、経営者年齢が30代以下の企業では4割以上で買い手意向がある。

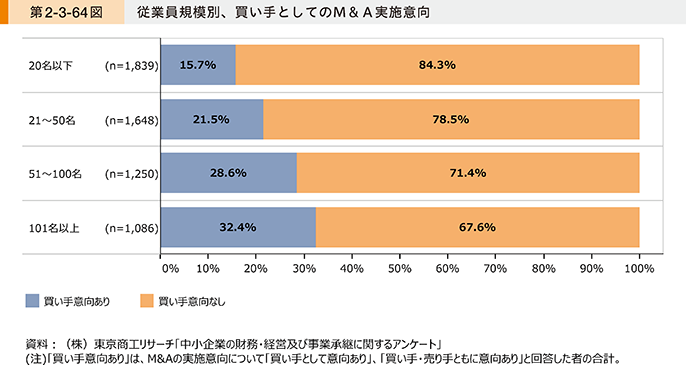

続いて、第2-3-64図は、従業員規模別に買い手としてのM&A実施意向を見たものである。これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど「買い手意向あり」の割合が高いことが分かる。

続いて、買い手としてのM&A実施意向別に財務面の特徴について分析する。

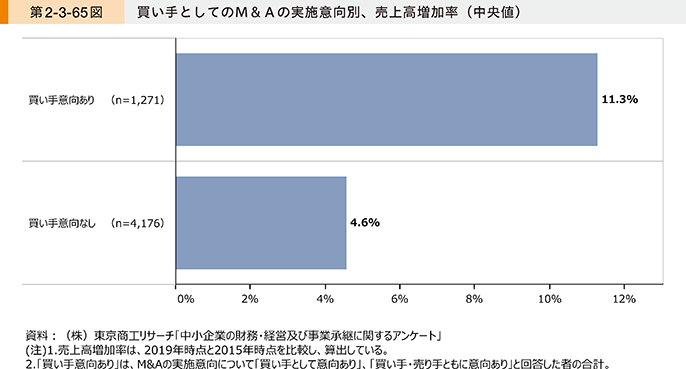

第2-3-65図は、買い手としてのM&A実施意向別に売上高増加率の中央値について表したものである。これを見ると、買い手として意向のある企業では、売上高増加率が高い傾向にあることが分かる。

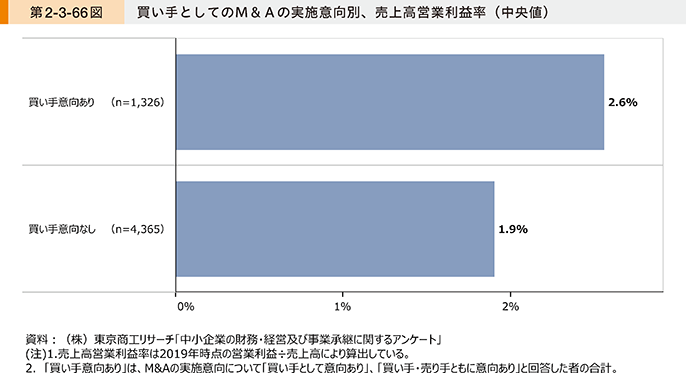

続いて、第2-3-66図は、買い手としてのM&A実施意向別に売上高営業利益率の中央値について表したものである。これを見ると、買い手として意向のある企業では、売上高営業利益率が高い傾向にあることが分かる。

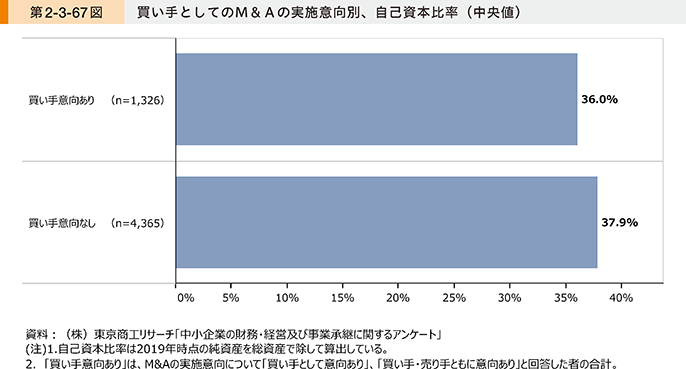

続いて、第2-3-67図は、買い手としてのM&A実施意向別に自己資本比率の中央値について表したものである。これを見ると、買い手として意向のある企業では自己資本比率は低い傾向にあるものの、大きな差は見られないことが分かる。

以上より、財務面の特徴に着目すると、自己資本の状況にかかわらず、成長基調にある企業や収益性の高い企業で買い手としてのM&Aを検討している割合が高いことが見て取れる。

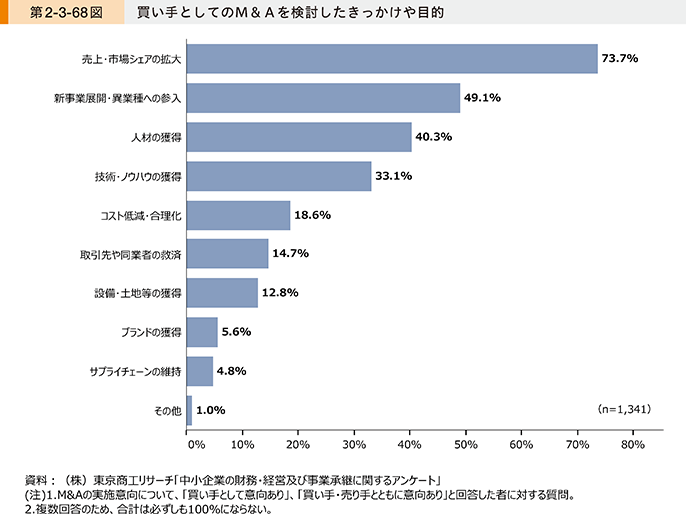

続いて、第2-3-68図は、買い手としてのM&Aを検討したきっかけや目的について確認したものである。これを見ると、「売上・市場シェアの拡大」が最も高く、次いで「新事業展開・異業種への参入」となっており、他社の経営資源を活用して企業規模拡大や事業多角化を目指している様子がうかがえる。また「人材の獲得」や「技術・ノウハウの獲得」なども上位となっている。

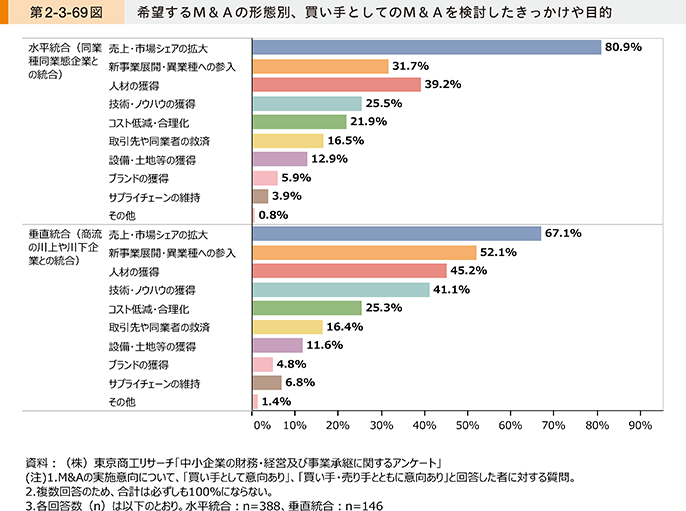

続いて、第2-3-69図は、希望するM&Aの形態別に買い手としてのM&Aを検討したきっかけや目的について確認したものである。これを見ると、水平統合の場合はほとんどが「売上・市場シェアの拡大」を目的としている一方で、垂直統合の場合は「新事業展開・異業種への参入」や「人材の獲得」、「技術・ノウハウの獲得」の割合も高いことが分かる。

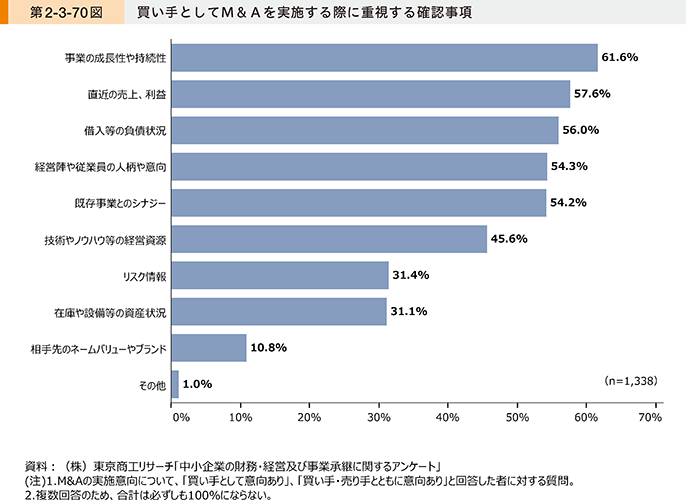

続いて、第2-3-70図は、買い手としてM&Aを実施する際に重視する確認事項について見たものである。「事業の成長性や持続性」が最も高く6割を超えており、「直近の売上、利益」、「借入等の負債状況」と続いている。

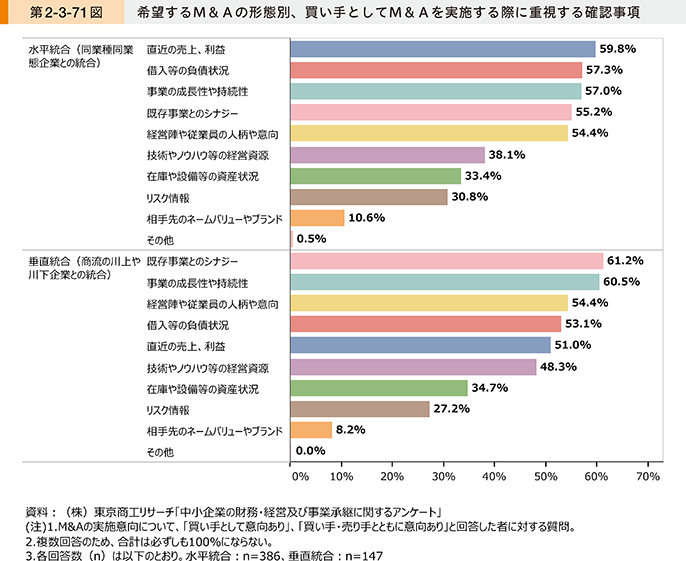

次に第2-3-71図は、希望するM&Aの形態別に買い手としてM&Aを実施する際に重視する確認事項について見たものである。これを見ると、水平統合の場合は「直近の売上、利益」や「借入等の負債状況」など財務面を重視する傾向にあり、垂直統合の場合は、「既存事業とのシナジー」や「事業の成長性や持続性」など事業そのものを重視する傾向にあることが分かる。

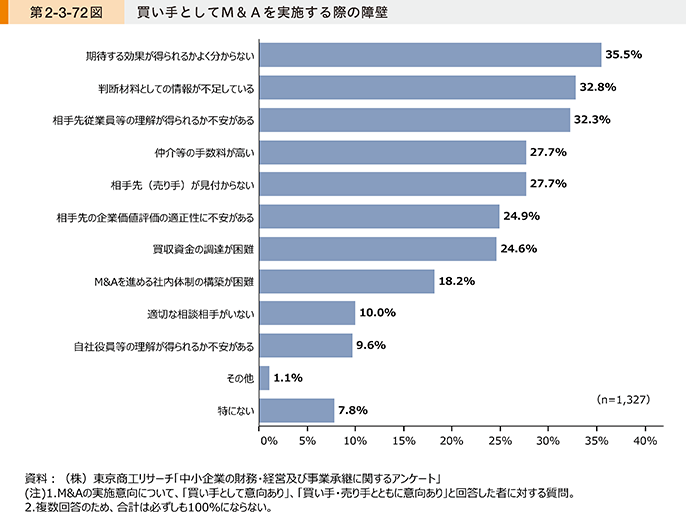

次に第2-3-72図は、買い手としてM&Aを実施する際の障壁について確認したものである。これを見ると、「期待する効果が得られるかよく分からない」、「判断材料としての情報が不足している」、「相手先従業員等の理解が得られるか不安がある」が上位となっていることが分かる。

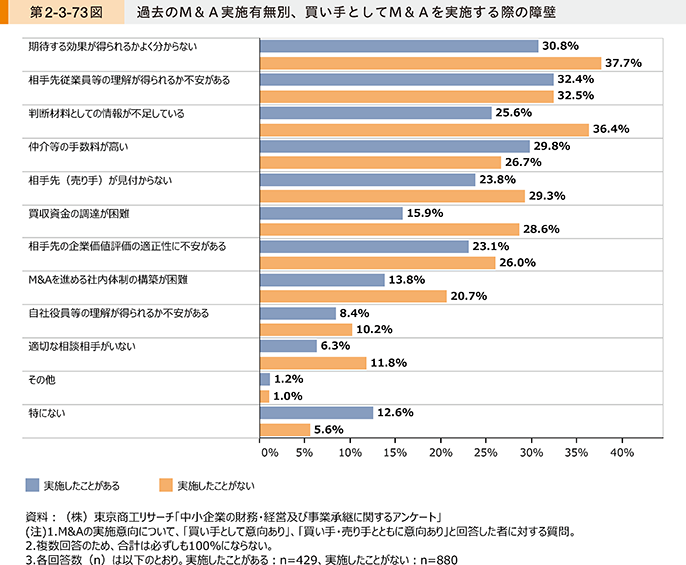

次に第2-3-73図は、過去のM&A実施有無別に買い手としてM&Aを実施する際の障壁について見たものである。これを見ると、過去実施したことのない企業の方がおおむね障壁となっている事項が多く、特に「期待する効果が得られるかよく分からない」や「判断材料としての情報が不足している」では、実施有無で差が大きいことが分かる。初めてM&Aを実施する企業においては、M&A支援機関などを有効活用し、情報収集や判断の助言を求めるなどのサポートを受けることも重要と考えられる。また、実施したことがある企業では「仲介等の手数料が高い」とする割合も高く、コストが障壁になっている様子がうかがえる。これらの企業を中心に、近年増加している低コストのオンラインマッチングサービスなどのニーズが今後更に高まっていくことが考えられる。

ここまで見てきたとおり、近年中小企業の買い手としてのM&A実施意向が高まっており、成長のための身近な手段になりつつある。事例2-3-7は、自社単独での成長戦略からM&Aによる成長戦略に転換し、首都圏進出を加速させた企業の事例である。また、事例2-3-8は業績不振に陥った同業他社から事業や従業員を引き継ぎ、事業多角化を実現した企業の事例である。さらに近年では個人事業者や起業家が買い手となり、M&Aを実施するケースも増えつつある。事例2-3-9は、後継者人材バンクを活用して、大手企業を早期退職した個人が中小企業の経営資源を引き継いだ事例である。

事例2-3-7:株式会社タカハシ包装センター

地域の市場縮小への打開策として、M&Aにより首都圏進出を加速させた企業

事業承継・M&A

所在地 島根県浜田市

従業員数 170名

資本金 3,500万円

事業内容 その他の卸売業

▶東京進出するも転勤できる人材がいないためM&Aを検討

島根県浜田市の株式会社タカハシ包装センターは、食品トレーなどの包装資材を、漁業者や食品加工業者、スーパーなどに卸す企業である。地域密着型の事業に専念しつつ、近隣県に営業所を増やしてきた。しかし、人口減少による地域市場の縮小に加え、地元顧客の廃業などもあり、同社の成長は頭打ちになった。その一方で、本社機能を地方から東京に移す顧客も見られ、同社も非常勤の東京営業所を開設。東京営業所には担当者が適時出張した。同社としても新たな需要獲得のため、本格的に首都圏に進出したいという意欲はあったが、従業員は地元志向が強く、転勤可能な人材がいない。同社の高橋将史社長は既存事業の成長が頭打ちの中、自社単独で首都圏に進出しようにも、人的資源が不足していることを痛感し、M&Aにより、首都圏の同業者の人材を含む経営資源を獲得しようと考えた。

▶M&Aセミナーで発想を転換し、スピードを意識する

2010年頃よりM&A仲介業者を通じて譲渡企業を探していたが、なかなか条件に合う企業は見付からなかった。2019年9月、高橋社長は民間の経営支援団体によるM&Aセミナーに参加。それを機に、「まず一度やってみる」、「M&Aにより成長する時間を買う」という考え方になり、スピードを意識。年内という期限を自らに課して相手企業を探し始めた。首都圏の同業者を理想としていたが、「まず挑戦してみよう」と割り切り、食品関連企業であることを条件に幅広く探した。候補としてリストアップしたのは十数社、実際に会ったのは4社。その中の1社が、食品業界などに顧客を持つ東京の印刷会社である株式会社キョウワ(以下、「キョウワ」という。)であった。異業種であるものの、企業規模と地域は当初の希望どおりで、主力市場が同業界であることも好材料となり、2019年10月に実名交渉を申し込んだ。実際に会った他の3社に比べると、キョウワの従業員は若く元気があり、真面目な社風であることも魅力と感じた。

▶初めてのM&Aの経験を糧に全国へ、そして世界へ

キョウワの窓口である社長の弟は公認会計士、高橋社長は中小企業診断士の有資格者ということもあり、契約までの確認作業はスムーズだった。一方で仲介業者が入らないM&Aであったため、自社で会計士や弁護士によるデューデリジェンスやリーガルチェックを徹底し、2019年末にM&Aを実行した。それから1年が経過し、高橋社長は「初めてのM&Aの経験が財産になった」と、首都圏市場参入への手応えを感じている。新型コロナウイルス感染症の影響で当初計画からは遅れが出てしまったが、ポスト・コロナを見据えて準備は万端に整えている。いずれは東京の拠点を活用し、首都圏から「外貨」を稼ぎたいという。「『浜田発、全国へ!世界へ!!』を掲げて、卸売業から商流の川上へ事業展開し、更なる成長を目指す。」と高橋社長は語る。

事例2-3-8:エミック株式会社

業績不振に陥った同業他社から事業を譲り受け、自社の業容拡大を実現した企業

事業承継・M&A

所在地 東京都品川区

従業員数 180名

資本金 9,080万円

事業内容 業務用機械器具製造業

▶かつて協力関係にあった企業が経営危機に

東京都品川区のエミック株式会社(以下、「エミック」という。)は、複合環境試験装置の製造・販売を主に営む企業である。1971年の設立当時は振動試験装置のみの取扱いであったが、ニーズの変化に合わせて温度試験も同時に行う複合環境試験技術を磨いてきた。複合環境試験装置は景気変動の影響を受けやすいため、近年は顧客が持ち込んだサンプルを試験する受託試験事業にも参入し、事業の多角化を図っている。一方、日測エンジニアリング株式会社(以下、「日測」という。)は、温度試験に必要な装置(特殊チャンバー)などの製造や受託試験事業を営む企業である。両社の間に資本関係はないが、エミックの創業者が個人として出資に参加し、1975年に日測を設立しており、特殊チャンバーを優先的にエミックに供給するなど当初は強い協力関係にあった。しかし、日測がリーマン・ショック後の投資失敗を端緒に経営方針を転換したことで、2010年頃より両社は取引を縮小し、エミックの創業者が保有していた株式を譲渡するなど協力関係も解消された。その後日測は業績不振に陥り、2018年に入ると、自主再建が難しくなったことで、事業譲渡のために引受先の探索を始めた。

▶同業者救済と事業多角化のためにM&Aを決意

エミックでもかつての協力企業である日測の動向については情報を得ており、注視していた。日測が、埼玉県中小企業再生支援協議会が策定支援した再生計画に基づき、譲渡先を公募していることを知ると、エミックは2018年12月に行われた入札に参加し、落札した。かつての協力企業の手助けになりたいという思いと、近年注力する受託試験事業において強みを持っていたことが入札参加の理由であった。また再生支援協議会の主導で財務査定が行われていたが、それとは別に監査法人に委託して独自のデューデリジェンスを行うなど徹底した調査を行い、M&A実施の意向を固めた。エミックが日測の受託試験事業と特殊チャンバーの製造販売事業を譲受することで合意し、M&Aは2019年7月に実行となった。

▶違う文化を持つ従業員が合流することで刺激を受ける

M&A実施により受託試験事業などの規模が拡大し、エミックの受託試験事業の売上げ、利益は約2倍となった。また景気変動の影響を受けにくい特殊チャンバーが商品ラインナップに加わったことが経営安定化にも寄与した。さらに、日測では数年前に就職氷河期世代の技術者を中途採用するなど、多様なバックグラウンドを持った従業員も多く、エミックの従業員とは異なる技術や文化を有していた。M&A実施後は互いの技術や文化の違いが刺激となり、技術を競い合う良い緊張感も生まれるなどの効果もあった。「M&Aにより日測の雇用が最大限守られ、また弊社としても事業多角化や人材育成の観点でメリットが大きかった。特に受託試験事業は今後更に成長する分野と考えており、日測の経営資源も活用しつつシェアを拡大させていきたい。」とエミックの高見哲夫会長は語る。

事例2-3-9:株式会社新家製作所

後継者人材バンクを活用して、M&Aにより創業希望者に事業を承継した企業

事業承継・M&A

所在地 石川県加賀市

従業員数 14名

資本金 1,000万円

事業内容 一般産業用機械・装置製造業

▶創業を志向する中で個人によるM&Aを検討

石川県加賀市の株式会社新家製作所は、産業用コンベアチェーン部品を中心とした金属部品の加工を営む企業である。2019年、当時社長であった新家剛氏が急逝し、長年加工現場を担っていた実弟の正幸氏が一時的に社長を継いだ。しかし、正幸氏自身も高齢な上、経営の経験もなかったため、同年11月に石川県事業引継ぎ支援センターに意欲と能力のある後継者を見付けて事業を譲り渡したいと相談した。

後に同社社長となる山下公彦氏は、石川県金沢市出身。東京の大手航空部品メーカーの生産現場で、製造、生産の技術から管理、企画、新生産拠点建設まで幅広く経験してきた。2019年に会社の早期退職研修を受け、郷里に貢献したいと思っていたこと、2018年に母親が入院したことなどから地元での創業を志向していた。創業のために中小企業診断士などの勉強をする中で、後継者不足が課題となっている中小企業の現状を知り、創業以外にも、後継者不在企業に対してM&Aを実施することで経営者になることも検討するようになった。石川県事業引継ぎ支援センターに相談に行ったことをきっかけに、創業希望者と後継者不在企業のマッチングを行う「後継者人材バンク」に登録した。

▶公的支援を活用して資金面でも円滑な手続を実現

センターが山下氏に同社のM&A案件を持ち掛けたところ、山下氏は前向きに検討し、2019年12月には正幸氏との交渉を開始した。協議、調査を進める中で、財務状態は優良ではないものの、同社には大手顧客との長年の取引があり、安定して営業黒字を計上していることが分かり、また山下氏自身の経験をいかせる事業であることから、山下氏にとっても有望な選択肢となった。同社側からは株式売却による利益を求めない譲渡金額が提示されたこともあり、2020年3月に基本合意が成立。山下氏は、センターの助言の下、経営承継円滑化法の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫の低利融資によって株式取得資金を調達した。また同社の借入金については、事業承継特別保証制度を利用し、経営者保証の付いていない融資に借り換えるなど、公的支援策を活用したことで、資金面でも円滑に手続を進めることができた。

▶両者にとってメリットの大きいM&Aが実現

2020年7月、山下氏が社長に就任。これにより、後継者不在で不安定だった同社の経営体制が安定し、地域の重要な雇用も守られた。山下社長にとっても希望どおり地元に戻って働くことができ、両者にとってメリットの大きいM&Aとなった。山下社長はこれまでの経験をいかして、IT機器やデータを積極的に活用するなど事業改革を進め、従来は勘や経験に依存していた見積りから原価管理を意識した見積りに改善したことで、採算性を確保した新規受注にもつながっている。さらに、福利厚生や安全・衛生への意識の改善にも取り組み、従業員のモチベーション向上も図っている。「まずは自社の技術、技能を次世代に承継できる体制を構築し、経営基盤を安定化させたい。また後継者問題を抱える地元の小規模製造業との連携なども積極的に進めていきたい。」と山下社長は語る。

コラム2-3-5:M&Aにおけるリスクへの対応

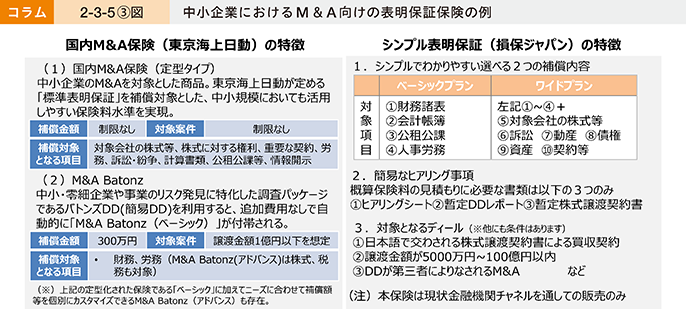

中小企業のM&Aに対する関心が高まる中、M&Aにおいては、予期せぬ簿外債務や偶発債務を引き継ぐことや、期待していた事業シナジーを生み出すことができず、業績が悪化するおそれもあることから、例えば、M&Aの実施前にデューデリジェンス(以下、「DD」という。)を行い、事前にリスクを可能な限り特定するなど、リスクに備えた取組を行うことが重要である。

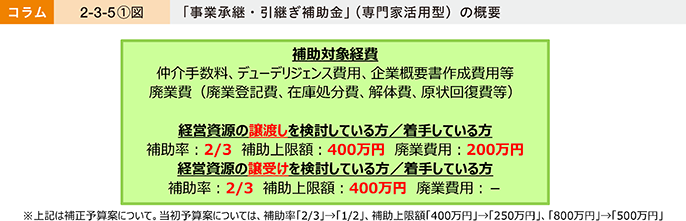

こうしたM&Aの際のリスク回避の取組を支援するため、「事業承継・引継ぎ補助金」(令和2年度第3次補正予算及び令和3年度当初予算)では、DD費用などのM&A実施時の専門家活用にかかる費用を補助することとしている。DD費用を直接補助することで、中小企業のM&Aにおいても、DDを実施しやすい環境を整備している(コラム2-3-5〔1〕図)。

また、DDを事前に実施してもなお把握しきれない簿外債務や偶発債務の発現に備えておくことも重要である。

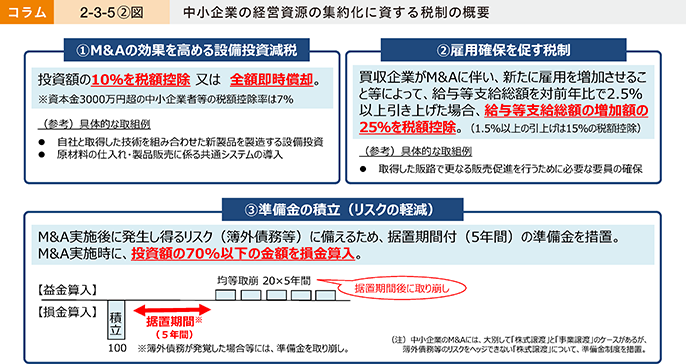

令和3年度の税制改正では、「中小企業の経営資源の集約化に資する税制」を創設することとされた。経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、M&Aの効果を高める設備投資減税、雇用確保を促す税制、リスクに備える準備金の積立を認めるものである。準備金として、M&A実施後に発生し得るリスクに備えるため、投資額の70%以下の金額を積み立てることが可能であり、その積み立てた金額を損金算入することができる(コラム2-3-5〔2〕図)。

また、最近では、民間の事業者が提供するサービスも始まっている。M&Aにおいては、譲渡側が譲受側に対して、財務や法務等に関する開示事項に虚偽がないことを表明、保証し、譲渡側が当該保証に違反した場合には、譲受側が被る損害に対して金銭的な補償を行う義務を負う、いわゆる「表明保証」を行うことが多い。一方、保証の範囲について譲渡側と譲受側の合意が得られず限定的になるケースも多い。

こうした課題に対し、一部の保険会社からは、小規模案件を含めて中小企業によるM&A向けの表明保証保険が提供され始めており、想定外のリスクを軽減するサービスとして、今後更なる発展が期待される(コラム2-3-5〔3〕図)。

〔3〕売り手としてのM&A実施意向

続いて、売り手としてのM&A実施意向のある企業について詳しく分析していく。

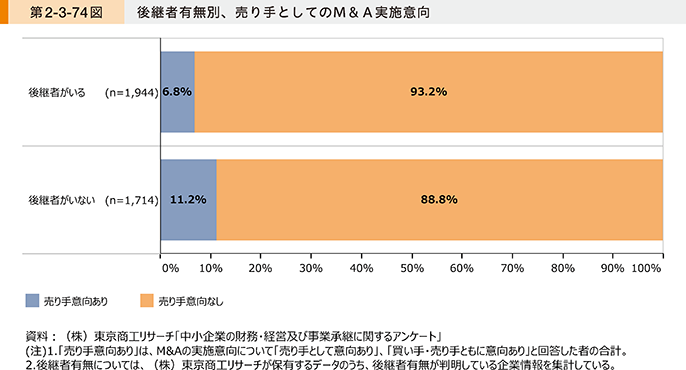

はじめに、第2-3-74図は、後継者有無別に売り手としてのM&A実施意向を見たものである。これを見ると、後継者がいない企業において、「売り手意向あり」の割合が高いことが分かる。

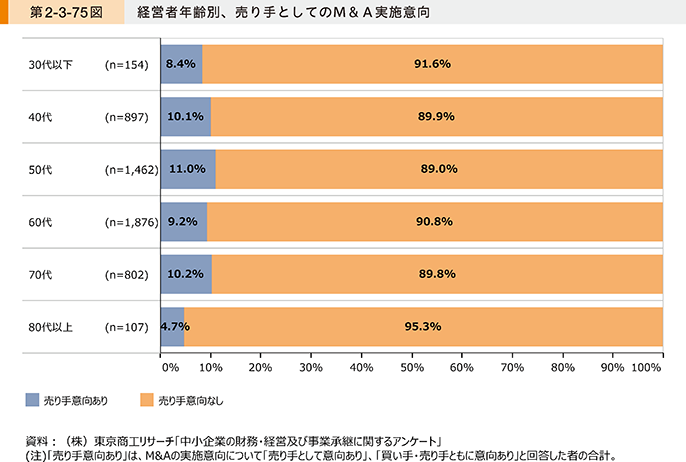

次に第2-3-75図は、経営者年齢別に売り手としてのM&A実施意向を見たものである。これを見ると、経営者年齢による売り手意向の差は大きくなく、「80代以上」を除く全ての年代において10%前後となっていることが分かる。一方で、「80代以上」においては売り手としてのM&A実施意向のある割合は低く、4.7%となっている。

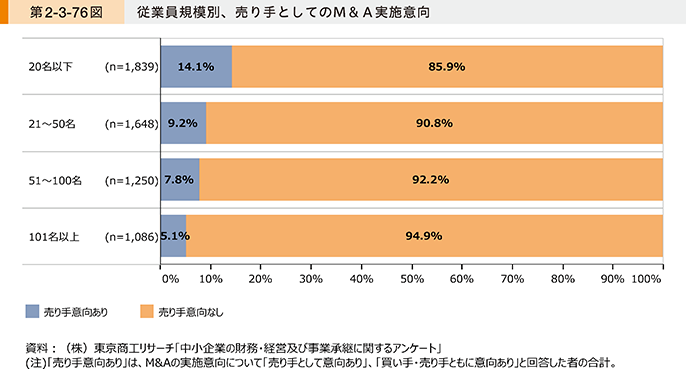

次に第2-3-76図は、従業員規模別に売り手としてのM&A実施意向を見たものである。これを見ると、従業員規模が小さい企業ほど売り手としてのM&A実施意向のある割合が高いことが分かる。

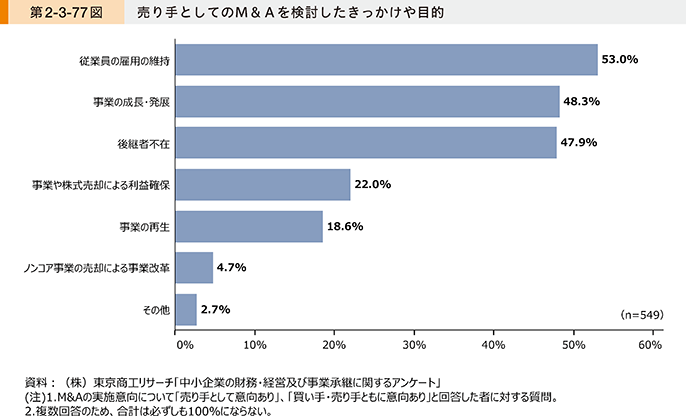

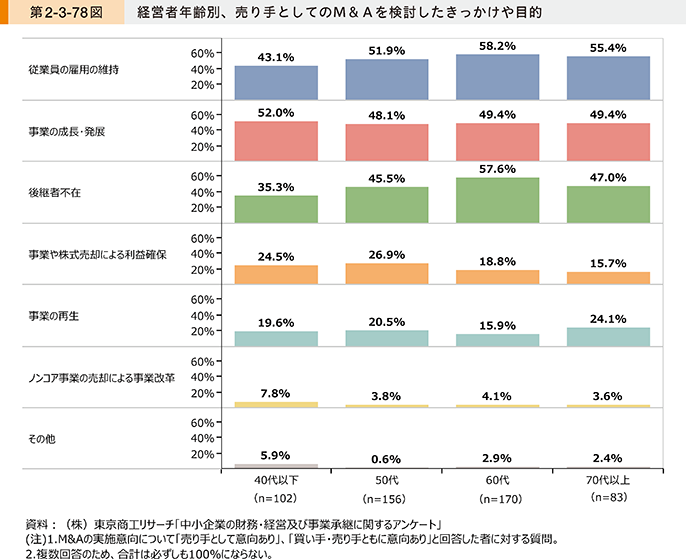

次に第2-3-77図は、売り手としてのM&Aを検討したきっかけや目的について確認したものである。「従業員の雇用の維持」や「後継者不在」といった事業承継に関連した目的の割合が高い一方、「事業の成長・発展」も48.3%と高く、約半数の企業が成長のために売り手としてのM&Aを検討していることが分かる。

次に第2-3-78図は、経営者年齢別に売り手としてのM&Aを検討したきっかけや目的について確認したものである。世代間の差に着目すると、おおむね経営者年齢が高い企業では「従業員の雇用の維持」や「後継者不在」といった事業承継に関連した目的の割合が高い傾向にあることが分かる。一方で、「事業や株式売却による利益確保」の割合は経営者年齢が若い企業で高い傾向にある。

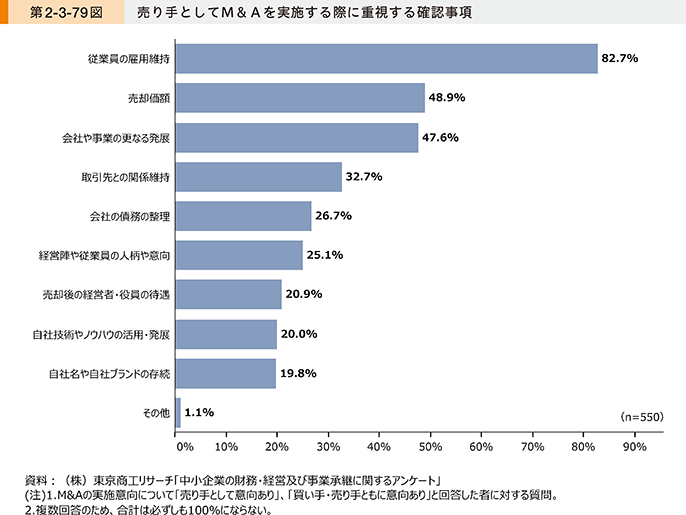

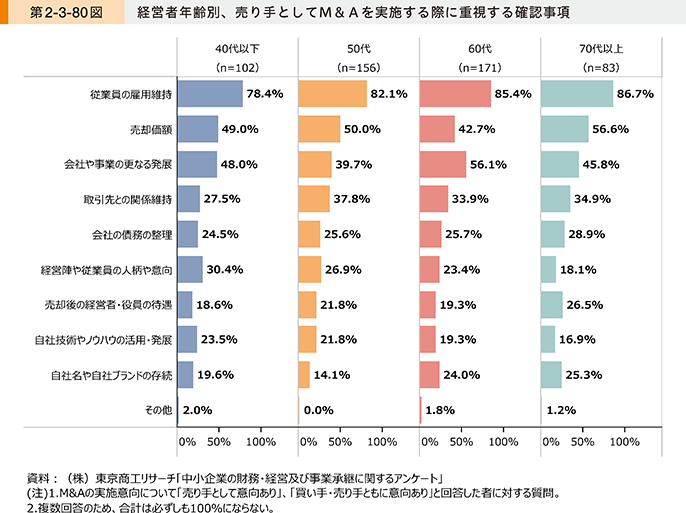

次に第2-3-79図は、売り手としてM&Aを実施する際に重視する確認事項について見たものである。これを見ると「従業員の雇用維持」が82.7%となっており、ほとんどの経営者が売却・譲渡後の従業員の雇用維持を重視していることが分かる。

次に第2-3-80図は、経営者年齢別に売り手としてM&Aを実施する際に重視する確認事項について見たものである。世代間の差に着目すると、40代以下や50代の若い年代では「経営陣や従業員の人柄や意向」を重視する割合が高く、60代や70代以上の高い年代では「自社名や自社ブランドの存続」を重視する割合が高くなることが分かる。

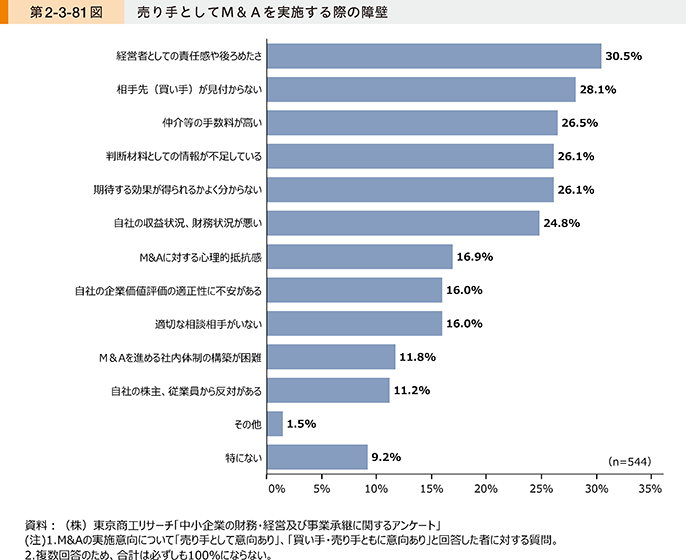

続いて、第2-3-81図は、売り手としてM&Aを実施する際の障壁について見たものである。「経営者としての責任感や後ろめたさ」が最も高く、30.5%となっている。第2-3-53図で見たとおり、売り手としてのM&Aに対するイメージは向上してきているものの、現在でもM&Aの意志決定の際にこうした心理的側面が大きく影響していることが分かる。従業員の雇用維持を重視する経営者が多いことを考慮すると、特に従業員に対する後ろめたさのような感情がM&Aの障壁になっている可能性が考えられる。また、「相手先(買い手)が見付からない」や「仲介等の手数料が高い」といった実務的な障壁の割合も高く、売り手としてのM&Aを支援する仕組みの更なる充実が期待される。

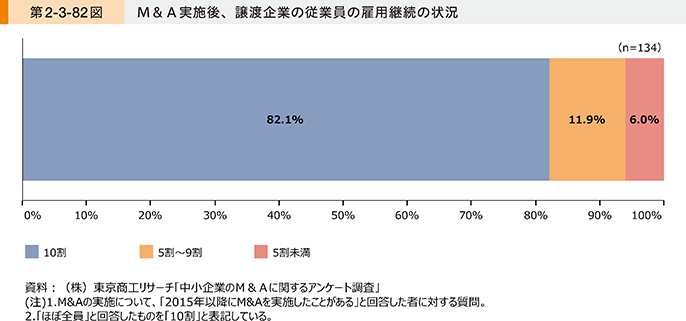

ここまで見てきたとおり、売り手としてのM&Aを検討する際には従業員の雇用継続に高い関心がある企業が多いが、M&A実施後の雇用継続の状況は実際どのようになっているだろうか。

第2-3-82図は実際にM&Aを実施した企業(買い手企業)に対し、売り手企業の従業員の雇用継続の状況について確認したものである。これを見ると、8割以上の企業でM&A実施後も全従業員の雇用を継続していることが分かる。第2-3-68図で見たとおり、人材や技術・ノウハウの獲得を目的にM&Aを実施する企業も多いことを考慮すると、M&A実施後も売り手企業の従業員の雇用が継続されるケースは多いと考えられる。従業員の雇用継続を重視する売り手企業においては、買い手企業のM&Aの目的も見極めつつ、交渉の過程において、従業員の雇用継続の希望を明確に伝えていくことが重要と言える。

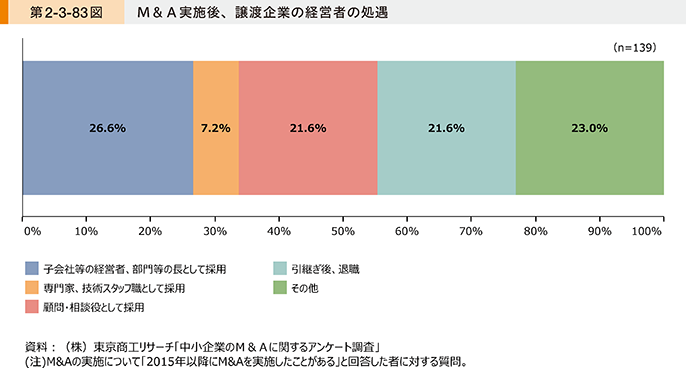

また第2-3-83図は同様に売り手企業の経営者の処遇について確認したものである。これを見ると、半数以上の企業において、売り手企業の経営者がM&A実施後も何らかの形で事業に関与していることが分かる。

ここまで見てきたとおり、様々な目的で中小企業の売り手としてのM&Aに対する関心が高まっている。事例2-3-10は、後継者不在により廃業も検討していた中で移住者に第三者承継し、事業を継続した企業の事例である。また、事業承継の手段としてだけでなく、自社の成長や再生を目的に売り手としてのM&Aを実施する企業も増えている。事例2-3-11は、生産の効率化や販路拡大、経営基盤の安定化による成長を目的に、M&Aにより他社の子会社となる選択をした企業の事例である。事例2-3-12は、M&Aによる資金面・経営面の支援を受けて経営再建を果たした企業の事例である。

事例2-3-10:有限会社ショッピング

事業存続が困難であった地域密着型スーパーを、首都圏からの移住者へ承継することで事業継続した企業

事業承継・M&A

所在地 徳島県海陽町

従業員数 18名

資本金 300万円

事業内容 各種商品小売業

▶廃業を検討するも地域のために存続を模索

徳島県海陽町の有限会社ショッピングは、地域密着型のスーパーマーケットを運営する企業である。1970年に鮮魚を中心とする食料品の移動販売を開始し、1978年には酒販免許付きの土地を購入し店舗型に転換。地域住民へスーパーマーケット形態で飲食料品を販売するとともに、地元飲食店をはじめ、給食センターや介護施設の仕入先となってきたが、後継者がいないことが課題だった。過疎化の進行とともに売上げも年々減少する中、前経営者である大黒彪央会長は60歳になった2017年頃から健康面の不安をきっかけに、廃業も含め事業存続の可否を検討するようになった。しかし、多くの人が頼りにしているスーパーマーケットを廃業すれば、地域の買物の利便性が失われる。大黒会長は地域衰退の加速を懸念し、第三者への事業承継の道を探り始めた。

▶地域貢献の理念が一致した移住者へ事業譲渡

海陽町商工会や徳島県事業引継ぎ支援センターに事業承継の相談を始めた中、偶然地域の神社に井戸を掘る活動で知り合ったのが現社長の岩崎致弘氏だった。岩崎社長は長年の東京生活の後、夫婦でキャンピングカー暮らしにて全国を旅している中、2017年に海、川、山の自然豊かな海陽町にほれ込んで移住し、山奥で自給自足的な生活を送っていた。農業と食品加工に取り組んでいたが、自然の魅力を多くの人に感じてもらいたいと思い、自然食や総菜の販売店の開業を検討していたところだった。この話を聞いた大黒会長は、岩崎社長に後継者を探していることを打ち明けた。岩崎社長が検討していたビジネスがスーパーマーケットを通じて実現できることと、地域の繁栄に貢献したいという理念の一致が、前経営者・新経営者双方にとって決め手となり、岩崎社長は正式に後継者となった。事業承継を具体的に進めるに当たり、徳島県事業引継ぎ支援センターの全面的なバックアップが得られたことで、5か月という短期間で引継ぎを完了。2020年3月から現体制での経営に移行している。

▶高付加価値商品の充実により新規顧客や旅行客の需要を獲得

前体制下の従業員8名は全員継続雇用し、更に地元のみならず町外からの移住者なども新たに雇用し、従業員を18名に増やした。料理家による無添加の総菜やすし職人によるすしなど高付加価値商品の充実を図る一方、採算を度外視した廉価品もそろえた。酒類は価格競争に陥らないよう全国的にも珍しいオーガニックワインを中心に据えた。結果、地元住民の新規顧客や旅行客の来店が増え、平均来店客数が増加した。大黒会長は「第三者承継によって事業を存続できて本当に良かった。岩崎社長には、異業種ビジネスとの協業によって海陽町で働く若者を増やし、町に活気を呼び込んでほしい。」と期待する。岩崎社長は「今後は、高齢者に優しく温かい店にしていくとともに、自社の自然栽培ファームや直営カフェ、自社ブランドの加工品製造販売、ECなどにも取り組み、地域の魅力を再構築していきたい。」と語る。

事例2-3-11:株式会社萬坊

生産の効率化や販路拡大、経営基盤の安定化による成長を目的に、M&Aにより他社の子会社となる選択をした企業

事業承継・M&A

所在地 佐賀県唐津市

従業員数 150名

資本金 2,000万円

事業内容 食料品製造業

▶本業は順調だがフグの養殖で債務超過になり経営を圧迫

佐賀県唐津市の株式会社萬坊は、活魚料理店の経営と水産物加工品の製造・販売をする企業である。1983年に日本初の海中レストラン萬坊を開店。1985年に同店の料理長が開発した「いかしゅうまい」が大ヒットし、現在は直営7店舗で販売するほか、商社の流通網に乗せて全国へ出荷している。同社の太田順子社長は2006年に入社し、直営店の立ち上げ業務などに従事した後、2012年、創業者の父の後を継ぎ社長に就任。当時は1990年代に始めたフグ養殖業の不振により債務超過に陥っていた。先代は地域に新たな産業を興すと意気込んで取り組んだが、初期投資が多額の負債となっており、最後まで黒字化の見込みが立たなかった。先代が第一線から退いたことを機に、太田社長はこれらの不採算事業から撤退するなど、経営改善を進めた。

▶会社を成長させる打開策としてM&Aを決意し、取引銀行に仲介を依頼

経営改善により利益を捻出しても返済に回るばかりで、老朽化した工場設備の改修もままならない。将来に向けた設備投資が不可欠だが、投資資金の追加融資の返済計画を練っても、将来的に債務超過に陥る可能性を捨てきれなかった。そこで、太田社長はM&Aを検討し始めた。本業には収益力とブランド力があるため、相乗効果の高い企業の力を借りることで更に成長できると考えていた。太田社長は自社が地域にとって必要な企業であると自負し、他社と連携してでも存続することが使命と考えており、M&Aに対する抵抗感もなかった。2018年12月、太田社長は取引のある福岡銀行にM&A仲介希望の意向を伝えた。太田社長の就任後、業績回復が順調だっただけに同行の担当者も戸惑いを見せたが、太田社長は経営安定化には持続的な成長が必要であり、そのためにM&Aは有効な手段だと訴え、納得してもらった。社内では、長く番頭役を務めてきた取締役に早い段階から考えを伝え、理解を得ていた。

▶財務状況の改善、販路拡大、社員教育の充実などメリットは多岐にわたる

同行から提案された約40の候補企業の中で九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR九州」という。)が最も魅力的だった。観光、特産品という点で親和性が高く、地元を大切にするJR九州の誠実な企業姿勢は、地域振興に尽力してきた自社の社風にも合う。2019年12月、第三者割当増資をJR九州が引き受け、同社を子会社化。代表取締役は太田社長が続投する内容で合意した。JR九州から太田社長と同年代の常勤取締役2名が派遣され、会社の将来を共に考える仲間を得て、経営改善が加速した。JR九州の販売網を活用して首都圏のスーパーマーケットなど新たな販路を獲得した。また、増資により調達した資金は、念願だった工場設備の改修に活用。生産性の向上を図るとともに、より環境へ配慮した排水設備を整備できた。さらに、JR九州の社員教育プログラムを社内で活用するなど、子会社化のメリットは多岐にわたる。「M&Aは売り手にとっても会社を飛躍させる一つの手段。今後は、家庭用『いかしゅうまい』の開発や海中レストランのリニューアルなど、自社単独では実現が難しかったことに積極的に取り組んでいく。」と太田社長は語る。

事例2-3-12:株式会社リース東京

M&Aによる資金面・経営面の支援を受けて経営再建を果たした企業

事業承継・M&A

所在地 東京都板橋区

従業員数 18名

資本金 600万円

事業内容 物品賃貸業

▶ニーズの変化に対応できず債務超過に

東京都板橋区の株式会社リース東京(以下、「リース東京」という。)は、病院で利用されるテレビなどのリース・レンタル業を営む企業。2000年代のテレビのブラウン管から液晶モニターへの大転換に対する準備不足などから経営が悪化。債務超過が続いた2010年頃には、当時の社長が自力再建は難しいと判断し、M&Aによる経営再建を考え始めた。2013年3月期の売上高は約7億円に対し、借入金やリース負債など合わせて12億円以上の債務があり、銀行には条件変更に応じてもらうなど厳しい資金繰りとなっていた。

▶買収側、売却側双方の従業員のコンセンサスを得たM&A

同業他社に働きかけ、伝手を頼って譲渡先を探したが、同社の財務状況を知ると交渉は進展しなかった。そんな中で唯一手を挙げたのが、業務用マットやモップのレンタルを手掛ける日本エンドレス株式会社(以下、「日本エンドレス」という。)だった。「M&Aは、日本エンドレスの財務に大きな影響を与える恐れがあったが、リース東京の過去の決算書を精査し、自分自身で現場を視察して買収を決断した。事業スタイルや人材マネジメントを徹底すればリース東京は有望であると確信した。」と日本エンドレスの成毛義光社長(現リース東京社長兼務)は話す。買収の検討段階では、日本エンドレスの全役職者を順番に送り込み、意見を収集した。一方、リース東京の全社員に対してもヒアリングを行い、買収に賛同する意志を確認。2013年8月、日本エンドレスはリース東京を子会社化した。

▶従業員のモチベーション向上とグループ会社とのシナジー効果

リース東京は日本エンドレスからの借入れにより銀行借入を返済し、本社ビルの抵当を外して売却したことで資金繰りは大幅に改善した。本業においても日本エンドレスから営業マンの派遣を受けて営業ノウハウを学び、また徹底的なコスト削減にも努めた。さらに従業員の待遇を改善し、個人目標の設定と月1回の全体会議での成績優秀者表彰を行うなど従業員のモチベーション向上にも注力した。その結果、買収2年後の2015年に黒字転換し、2018年には債務超過を解消した。足元では売上高7億円と横ばいながら、業務効率化の効果などにより経常利益1億円を計上できるまでに経営は改善した。また今回のM&Aは日本エンドレスにもメリットをもたらした。日本エンドレスはリース東京の販路を活用して従来取引のなかった医療分野に進出することができ、玄関マットや患者を清拭するおしぼりを納入できるようになるなど、シナジー効果も出てきた。「リース東京はM&Aにより経営改善だけでなく、従業員の待遇面も改善され、モチベーションも向上している。今後も働く人の可能性を伸ばす企業集団を形成できるよう努力する。」と成毛社長は語る。

〔4〕新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた中小企業のM&A実施意向の変化

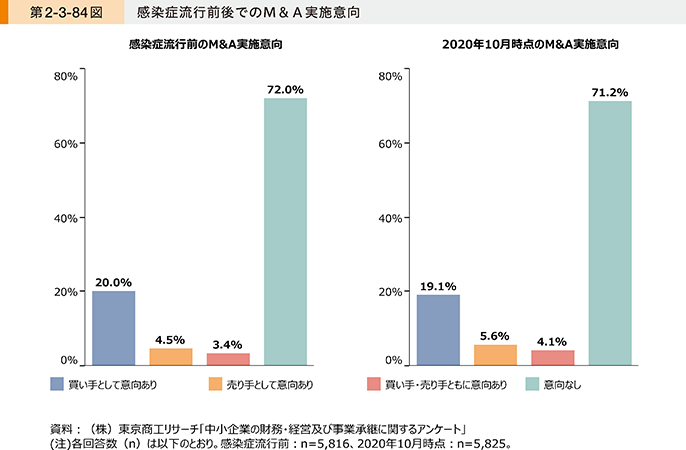

第2-3-84図は感染症流行前と2020年10月時点でのM&A実施意向について確認したものである。これを見ると、感染症流行前後での差は大きくはないものの、「買い手として意向あり」とする割合は低下し、「売り手として意向あり」とする割合は高まっていることが分かる。

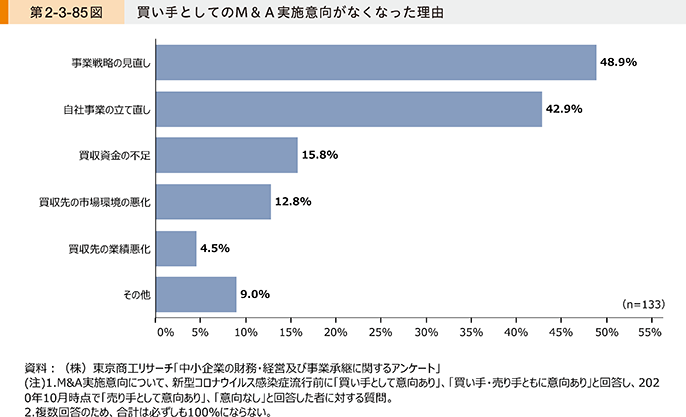

第2-3-85図は感染症流行を受けて、買い手としてのM&A実施意向がなくなった理由について確認したものである。これを見ると、「事業戦略の見直し」や「自社事業の立て直し」を理由として挙げる企業が多く、従来の成長戦略からの転換を迫られてM&Aを断念した様子がうかがえる。

一方で、感染症流行後でもM&Aを推進し、成長戦略を描く企業も存在する。事例2-3-13では、ポスト・コロナを見据えて歴史ある地元ホテルをM&Aにより事業承継した企業を紹介している。

事例2-3-13:株式会社南西観光

ポスト・コロナを見据え、歴史ある地元ホテルをM&Aにより事業承継した企業

事業承継・M&A

所在地 沖縄県那覇市

従業員数 約50名

資本金 4,500万円

事業内容 宿泊業

▶経営の安定化を目指し、M&Aによる事業多角化を検討

沖縄県那覇市の株式会社南西観光は、1974年創業の観光客向けホテルを営む企業である。同社の大田誉社長は2015年に社長に就任した。就任当時、同社が運営する「南西観光ホテル」では、修学旅行生やアジアからのインバウンド旅行客を獲得し高稼働率を維持していたが、ホテルの老朽化などの課題もあり、大田社長は中長期的な視点で南西観光ホテル事業単体での成長に不安を感じ、事業多角化を目指した。当初は物販事業など他業種への進出なども検討したが、これまでの知見をいかせるホテル業に的を絞ることにし、M&Aの活用を検討。南西観光ホテルのオペレーションを横展開できる、同規模かつ同じような客層のホテルの譲渡案件を希望した。2019年7月、取引金融機関を通じて、沖縄県事業引継ぎ支援センターに寄せられた沖縄市内にある「デイゴホテル」の譲渡に関する情報を入手した。

▶地元で愛される家族経営のホテルを引き継ぐ

デイゴホテルは、後継者不在のために2018年頃から譲渡先を探していた。家族経営で地元密着型という共通点に魅力を感じ、大田社長は前向きに検討を進めた。デイゴホテルは親近感のある接客によって、スポーツ合宿を始め、多くのリピーターを獲得していた。またレストランが地元の年配者に人気であることも強みだった。さらに、沖縄市内では珍しく客室数を超える台数の駐車場を備えていることも好材料だった。交渉の場でデイゴホテルからは、屋号の継続と従業員20名の雇用維持が条件として提示された。契約に向けて検討、準備を進める中で新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が大きく変わったが、2020年7月、M&A実施に至った。大田社長は、「国内外の人の行き来が平常に戻れば、沖縄は早期に観光客を取り戻すことができ、以前のような宿泊需要が期待できる。新型コロナウイルス感染症の影響が大きくなる中、M&Aを進めるべきか悩んだが、ポスト・コロナで利益を最大化するためにも、営業が落ち着いているときこそ将来のための投資を行い、準備を整える適切な機会だと考えた。」と語る。

▶両社の強みをいかしポスト・コロナに備える

感染症流行の影響を受け、2020年の売上高は南西観光ホテルが前年比60%減だったのに対し、デイゴホテルは48%減だった。リピーターを多く持ち、日中のレストラン事業にも強いデイゴホテルの集客力の底堅さが再確認できた。現在は、両ホテルでテレワークやワーケーション需要に応えるための共用ワークスペースの整備を進めている。また、デイゴホテルのアットホームな接客、南西観光ホテルのスマートなオペレーションという両ホテルの持ち味をいかしながら、将来的には人材交流も行うなどして、接客品質を高めていきたい考えを持っている。「地元に愛されてきたホテルを更に成長させ、伝統をしっかりと受け継いでいきたい。」と大田社長は語る。

3.中小企業のM&Aを支援する機関

ここまで見てきたように、近年中小企業にとってもM&Aは身近な手段の一つとなってきている。このようなM&Aに対する関心の高まりを受けて、事業引継ぎ支援センターやM&A仲介業者、金融機関など様々な機関(ここでは「M&A支援機関」という。)において中小企業のM&Aを支援する取組が行われている。

ここでは、(株)レコフデータの「中小M&Aに関するアンケート調査」を基に、中小企業に対するM&A支援機関の実態について支援機関ごとの特徴に着目し、分析していく。

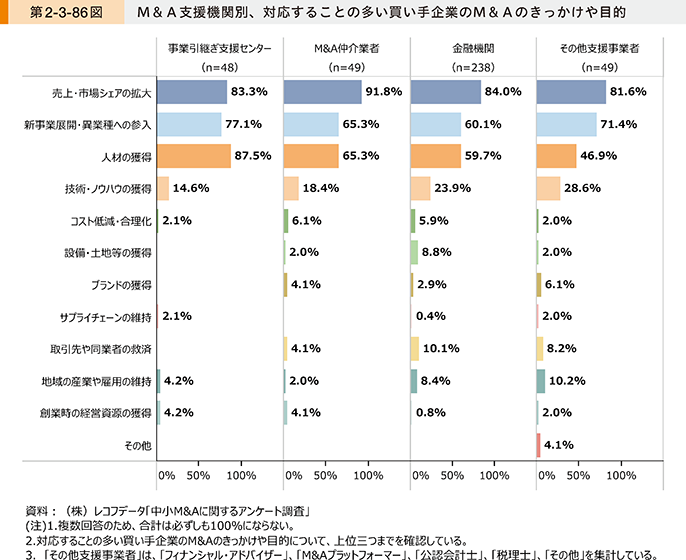

はじめに、第2-3-86図はM&A支援機関別に対応することの多い買い手企業のM&Aのきっかけや目的を確認したものである。事業引継ぎ支援センターでは、「人材の獲得」を目的とする買い手企業が最も多く、「売上・市場シェアの拡大」、「新事業の展開・異業種への参入」が上位となっている。事業引継ぎ支援センター以外では、「売上・市場シェアの拡大」の割合が特に高い傾向にあることが分かる。また金融機関やその他支援事業者では、「取引先や同業者の救済」や「地域の産業や雇用の維持」の割合も相対的に高い傾向にある。

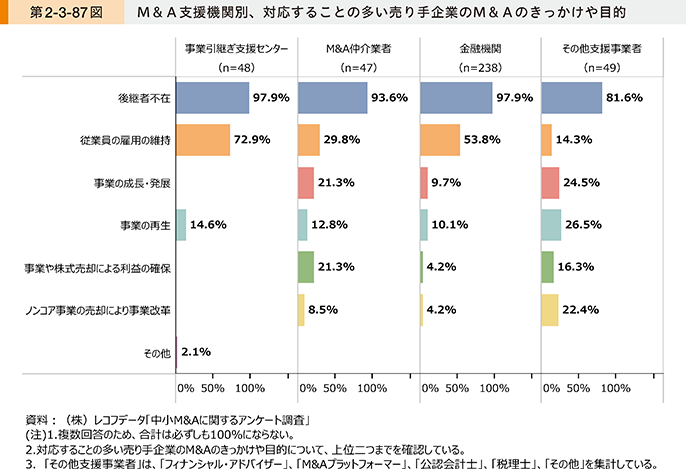

第2-3-87図はM&A支援機関別に対応することの多い売り手企業のM&Aのきっかけや目的について確認したものである。事業引継ぎ支援センターや金融機関では、「後継者不在」や「従業員の雇用の維持」の割合が特に高いことが分かる。また、M&A仲介業者やその他支援事業者では、「事業や株式売却による利益の確保」や「事業の成長・発展」を目的とする売り手企業も一定程度存在することが分かる。

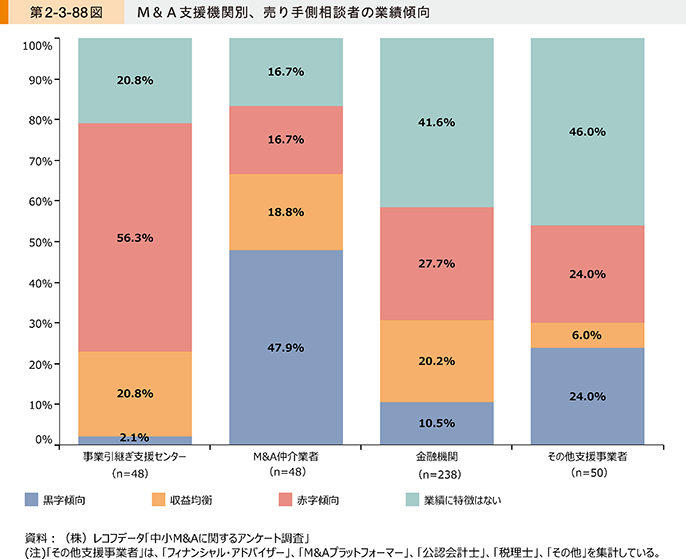

第2-3-88図はM&A支援機関別に売り手側相談者の業績傾向について確認したものである。これを見ると、事業引継ぎ支援センターでは「赤字傾向」が56.3%となっており、業績不振企業の相談にも多く対応している様子が見て取れる。一方で、M&A仲介業者では「黒字傾向」が47.9%となっており、業績好調企業が譲渡の相談に行っている様子がうかがえる。

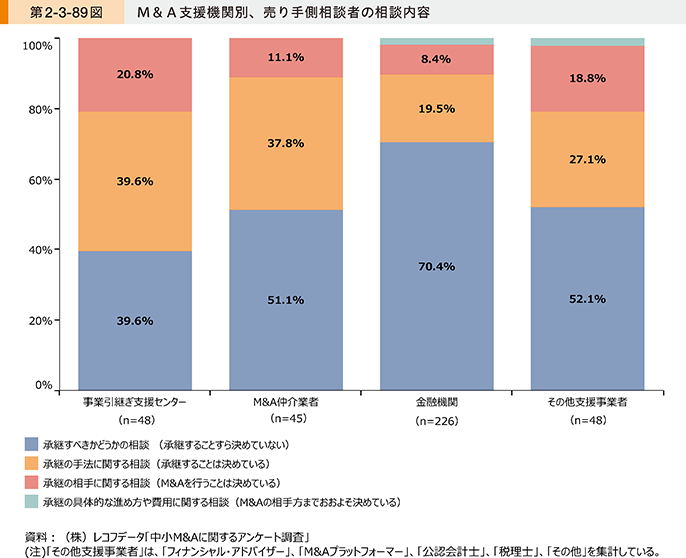

第2-3-89図はM&A支援機関別に対応することが多い売り手企業の相談内容について確認したものである。これを見ると、事業引継ぎ支援センターでは、「承継の手法に関する相談」や「承継の相手に関する相談」など、事業承継についてある程度検討が進んだ段階で相談に来るケースが多いことが分かる。一方で、金融機関では、「承継すべきかどうかの相談」の割合が最も高く、事業承継に関わる検討の初期段階で相談を受けている様子が見て取れる。

なお、中小企業庁では2021年4月より、「事業承継・引継ぎ支援センター」を開設し、円滑な事業承継・引継ぎを推進することとしている14。

14 詳細はコラム2-3-6を参照。

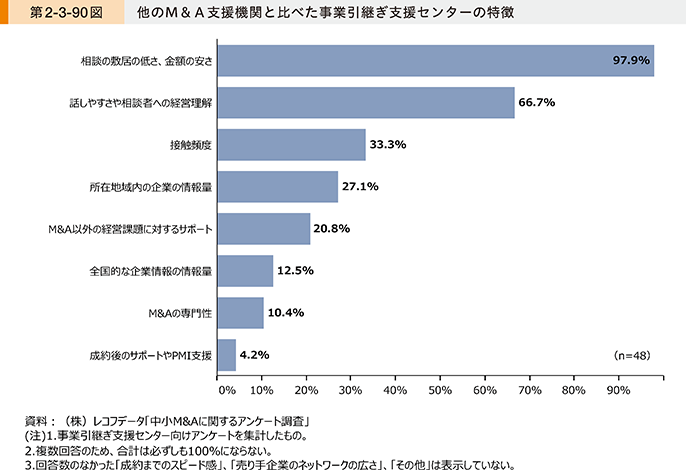

第2-3-90図は事業引継ぎ支援センターに対し、他のM&A支援機関と比べた事業引継ぎ支援センターの特徴について確認したものである。「相談の敷居の低さ、金額の安さ」や「話しやすさや相談者への経営理解」が上位となっており、事業者が気軽に相談に行きやすいことが特徴と捉えていることが分かる。

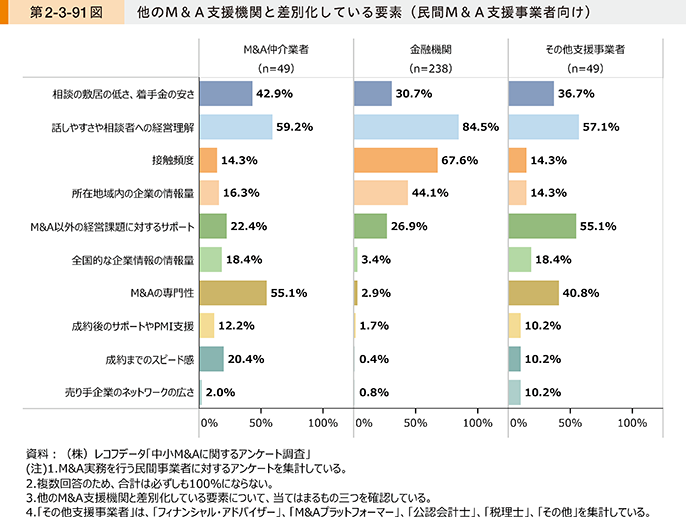

続いて、第2-3-91図は民間M&A支援事業者に対し、他の支援機関と差別化している要素について確認したものである。支援事業者別の差に着目すると、M&A仲介業者では、「M&Aの専門性」、金融機関では「話しやすさや相談者への経営理解」や「接触頻度」、その他支援事業者では「M&A以外の経営課題に対するサポート」の割合が高く、支援事業者によって差別化している要素に違いがあることが分かる。

ここまで見てきたとおり、M&A支援機関によって対応することが多い相談者や差別化している要素など特徴に違いがある。M&Aを検討している中小企業では、自社の状況に合わせて適切なM&A支援機関に相談することが重要といえよう。

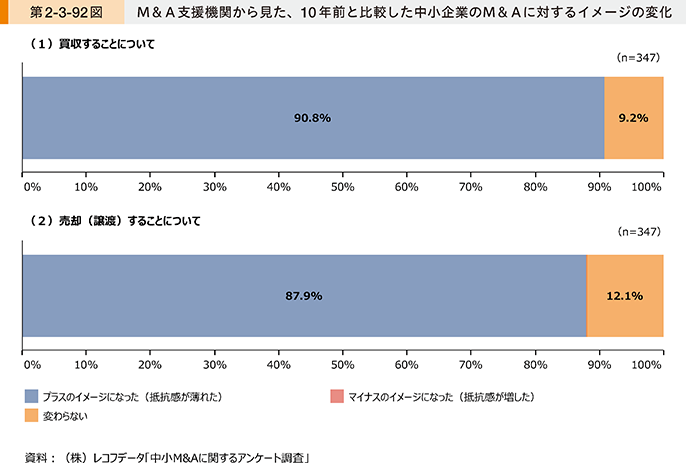

最後に第2-3-92図はM&A支援機関が中小企業のM&Aに対するイメージの変化をどう捉えているのかを確認したものである。これを見ると、買収すること、売却(譲渡)することのいずれも、「プラスのイメージになった」とする割合が9割前後となっており、ほとんどのM&A支援機関が中小企業のM&Aに対するイメージの向上を実感していることが分かる。このような中小企業のM&Aへの関心の高まりを受けて、オンラインマッチングサイトなど新たな形での中小企業のM&Aを支援するプラットフォームも増加している。今後、中小企業の課題やニーズに沿った形でM&A支援が更に充実していくことを期待したい。

中小企業のM&Aに対するイメージは向上してきているものの、中小企業にとってM&Aについての判断は、日頃の繁忙等に追われることで後ろ倒しになりがちであると指摘されている15。事例2-3-14は、「廃業から引継ぎへ」をコンセプトに、自治体などと連携した事業引継ぎ支援により中小企業のM&Aを増加させている支援機関の事例である。

15 中小企業庁(2020a)「中小M&Aガイドライン」

事例2-3-14:高知県事業引継ぎ支援センター

自治体などと連携した事業引継ぎ支援により中小企業のM&Aを増加させている支援機関

事業承継・M&A

所在地 高知県高知市

▶後継者不在企業のM&Aを支援し、廃業から引継ぎへと転換

高知県高知市の高知県事業引継ぎ支援センターは、事業承継に課題を抱える中小企業のために、事業譲受を希望する第三者への事業承継支援を主に扱う機関である。高知県では2009年から2016年の7年間で中小企業の数が約15%減少した。特に中山間地域で事業者の廃業が多く、これにより社会インフラが失われ、人口減少が加速するという悪循環に陥っている。この状況を変えるべく、同センターでは「廃業から引継ぎへ」をコンセプトに、事業承継の相談をしやすい環境づくりや譲渡件数の増加を目指し、「高知家モデル」と呼ぶ独自の取組を行っている。「高知家」とは、県全体が家族のように協力して地域を盛り上げるため、県が主導している地域振興キャンペーンであるが、事業承継の支援現場においても同センターと県内の自治体や他の支援機関が連携する仕組みを構築している。

▶全県一丸となって事業者への気付きを提供

後継者がいない事業者は、独自の後継者探しが難しい上、日々の業務を優先するために、事業承継に関する検討を先送りにしがちであり、誰に相談することもなく少しずつ事業を縮小して廃業に至るケースも多いという。同センターでは、窓口での相談受付や独自の情報発信に加え、県内の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、金融機関などと連携し、潜在的に事業承継に課題を抱える事業者に対する啓発活動を積極的に実施している。また、高知県が各市町村の発行する広報誌に同センターの存在を周知する記事を掲載して26万4千世帯に配布したり、各支援機関を通じて同センターのパンフレットを配布したりするなど、広報活動においても全県的な協力を得ている。

▶「ネームクリア」で事業譲受の希望者を公募しM&Aを実現

各支援機関との連携は、事業譲受の候補者の探索やマッチングにも及ぶ。一般社団法人高知県移住促進・人材確保センターが運営する「高知求人ネット」で事業譲受の希望者を公募しているのも特徴的。M&Aでは対象の企業名を明かさないのが普通だが、高齢経営者の場合は、むしろ企業名を明かすこと(ネームクリア)により買い手が具体的にM&Aの検討をしやすくなるなどメリットが大きいという。同センターでは、「高知求人ネット」を通じてネームクリアの案件を複数掲載しており、2020年度は、88歳の経営者が営む老舗漬物店をみそ製造業者に承継した案件や、四万十市の民宿をキャニオニング運営事業者に承継した案件などを支援した。こうした取組により、同センターの相談件数は5年間で107件から243件に、譲渡件数は21件から157件に増加した。統括責任者の原浩一郎氏は「後継者がいない事業者は、引き継いでもらえるような事業ではないと謙遜するが、よく話を聞けば事業への愛情は深く、引継ぎを強く願っている。その思いが形になるよう支援したい。諦める前に気軽に相談してほしい。」と語る。

コラム2-3-6:事業承継・引継ぎ支援センター

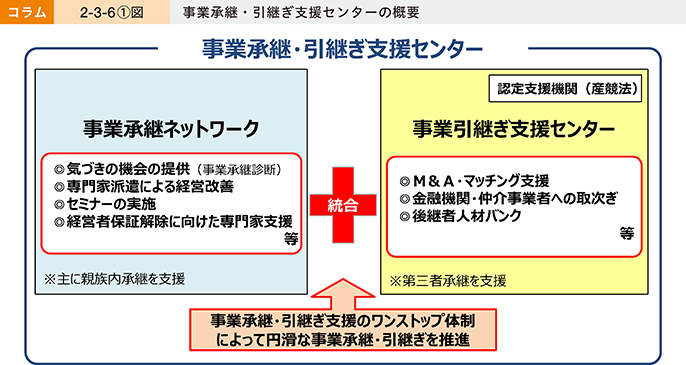

中小企業の円滑な事業承継や事業引継ぎを支援するため、2021年4月以降、全国47都道府県に「事業承継・引継ぎ支援センター」を開設する。これまでM&A等の事業引継ぎ支援を行っていた産業競争力強化法上の認定支援機関である「事業引継ぎ支援センター」に、親族内承継支援を行っていた「事業承継ネットワーク」を統合し、発展的に改組するものである(コラム2-3-6〔1〕図)。

事業承継・引継ぎ支援センターでは、事業承継診断に基づく支援ニーズの掘り起こしや、事業承継計画の策定、譲渡・譲受事業者間のマッチング等の支援をワンストップで行う。事業承継・事業引継ぎの双方について、中小企業からの相談を無料で受け付け、専門家が親身に対応することで、円滑な事業承継・引継ぎを推進する。