第4節 中小企業におけるデジタル化に向けた組織改革

前節では、我が国の中小企業がデジタル化を推進していくに当たって、アナログな文化・価値観が定着していることや明確な目的・目標が定まっていないといった組織の適応力、組織体制に関する課題がハードルとなっていることを確認した。

本節では、デジタル化の推進に向けた中小企業における組織的な行動・取組に着目し、課題を乗り越え、デジタル化を推進することができている企業の実態やデジタル化を推進していくための取組について分析していく。

1.デジタル化推進に向けた意識改革

まず本項では、中小企業における組織的な行動・取組の起点として、デジタル化推進に向けた意識について、社内の組織文化と経営者の関与という観点から見ていく。

〔1〕全社的な組織文化の醸成

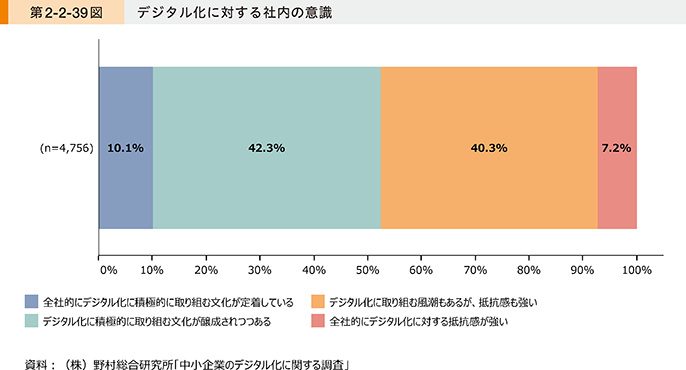

第2-2-39図は、デジタル化に対する社内の意識を示したものである。これを見ると、約半数の企業では、デジタル化に積極的に取り組む文化が定着・醸成されつつあることが分かる。他方で、デジタル化に対する抵抗感が強い企業も約半数存在していることが確認される。

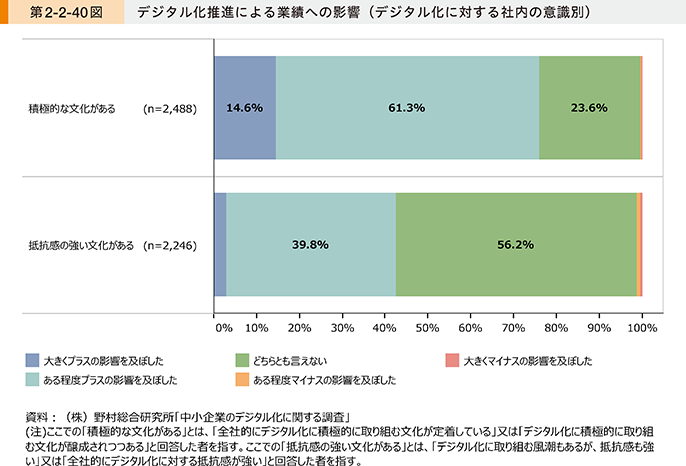

第2-2-40図は、デジタル化に対する社内の意識別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、デジタル化に取り組むことに対して積極的な文化が醸成されている企業は、プラスの影響を及ぼした割合が75.9%を占めていることが分かる。

デジタル化に取り組むことに対して抵抗感が強い企業では、「どちらとも言えない」の割合が56.2%を占めており、業績への寄与を実感できていないことが確認される。

前節においても、「アナログな文化・価値観が定着していること」がデジタル化推進に向けた主な課題となっており、デジタル化の推進に当たっては、社内における意識を改善していくことが重要と示唆される。

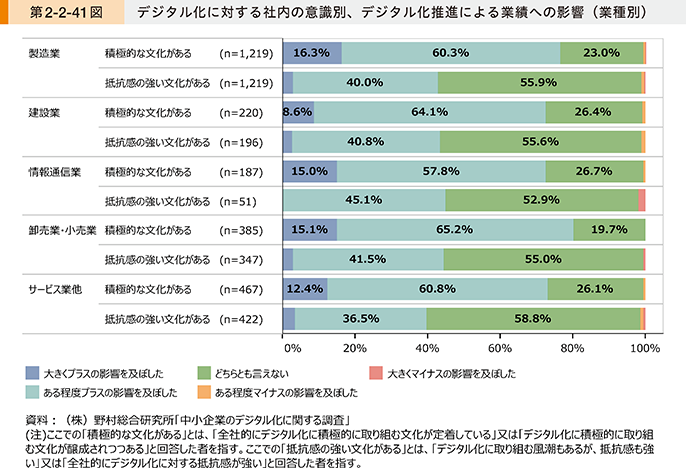

第2-2-41図は、業種別にデジタル化に対する社内の意識について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、業種にかかわらず、デジタル化に取り組むことに対して積極的な文化が醸成されている企業は、デジタル化に取り組むことに対して抵抗感が強い企業と比較して、デジタル化の取組が業績にプラスの影響を及ぼした割合が高い傾向にあることが分かる。

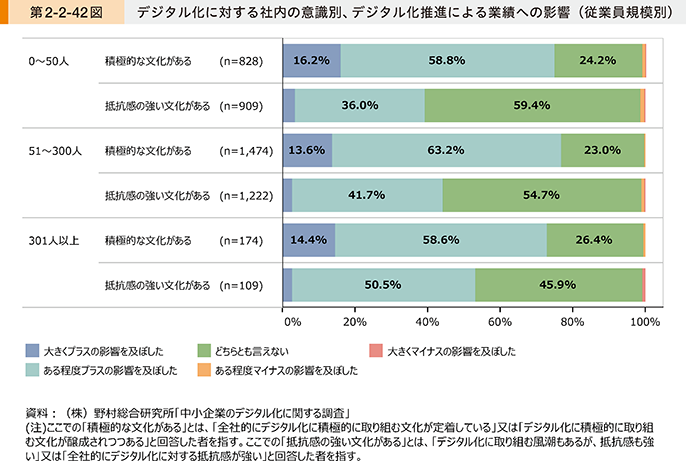

第2-2-42図は、従業員規模別にデジタル化に対する社内の意識について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、従業員規模にかかわらず、デジタル化の推進に積極的な文化がある企業は、抵抗感が強い企業と比較して、デジタル化の取組が業績にプラスの影響を及ぼしていることが分かる。

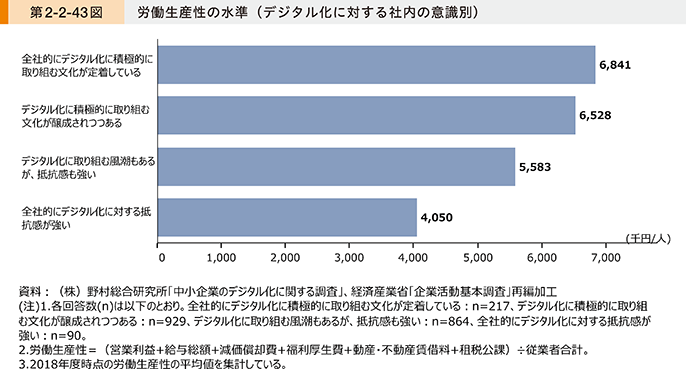

第2-2-43図は、デジタル化に対する社内の意識と労働生産性との関係を示したものである。これを見ると、全社的にデジタル化に積極的に取り組む文化が定着している企業における労働生産性の平均値が6,841千円/人と最も高く、次いで、積極的に取り組む文化が醸成されつつある企業が高い傾向にあることが分かる。全社的にデジタル化に対する抵抗感が強い企業の労働生産性の平均値は、全社的にデジタル化に積極的に取り組む文化が定着している企業の約6割の水準となっている。

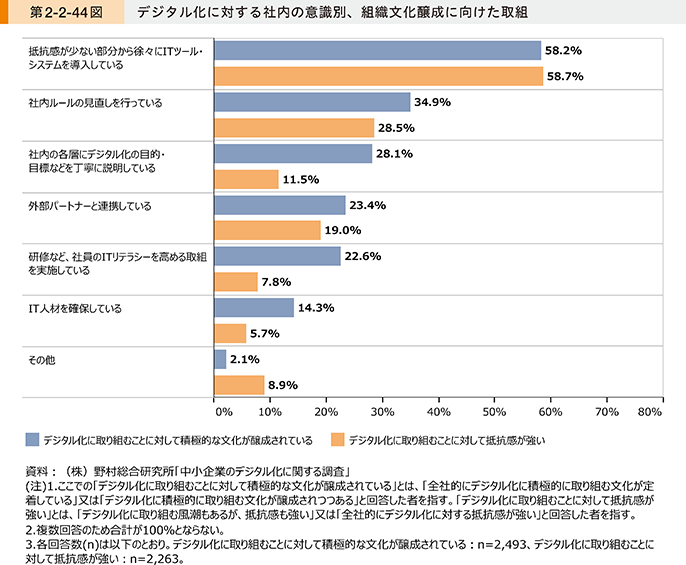

最後に、第2-2-44図は、デジタル化に対する社内の意識別に、組織文化醸成に向けた取組を示したものである。これを見ると、デジタル化に対する社内の意識にかかわらず、「抵抗感が少ない部分から徐々にITツール・システムを導入している」企業が半数以上を占めていることが分かる。

他方で、デジタル化に取り組むことに対して積極的な文化が醸成されている企業は、「社内の各層にデジタル化の目的・目標などを丁寧に説明している」・「研修など、社員のITリテラシーを高める取組を実施している」の割合が抵抗感の強い企業と比べて高い傾向にある。社内での対話・コミュニケーションを丁寧に実践し、デジタル化に向けた土壌を築いていくことが重要であることが示唆される。

以上、デジタル化に対する積極的な組織文化を醸成し、自社内に浸透していくようデジタル化の推進に向けて組織的に取り組んでいくことが重要であることが示唆された。デジタル化に積極的な組織文化の醸成に向けて、社内の丁寧なコミュニケーションを実践していった例として、事例2-2-10では、宿泊業において、デジタル化に対する社内の不安を地道に取り除くことを重視し、デジタル化に積極的に取り組む意識を浸透させていった事例を紹介している。

事例2-2-10:松月産業株式会社

従業員一人一人に寄り添い、デジタル化に向けた意識改革の推進とサービス品質の向上を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 宮城県仙台市

従業員数 240名

資本金 4,000万円

事業内容 宿泊業

▶デジタル化に向けて従業員一人一人を地道にサポート

宮城県仙台市の松月産業株式会社は、同市内に13店舗のビジネスホテルを展開する企業である。1996年に業務効率化を目的に当時の全5店舗にサーバーを設置し、予約・顧客情報のデジタル管理システムを導入。しかし、紙文化や対面コミュニケーションを重んじる仕来りが根付いていたために、デジタル化は思うように進まなかった。2010年時点でも従業員にはローマ字入力がおぼつかない者も数名いる状態であった。そこで、意識改革のためには地道な取組が必要だと考え、アルファベットの学習教材を用意し、社長をはじめ、経営幹部自ら従業員にローマ字入力を一から教えるところから開始。さらに、Excelの使い方やシステムへの情報登録の方法などを従業員一人一人に丁寧に教育を実施した。紙文化に執着し反発する従業員も多数いたが、フロントを担当する全従業員からデジタル化への不安要因を吸い上げ、200項目にもおよぶ要因を一つずつ解消していった。

▶震災を機にクラウドサービスを導入するとともに、紙台帳からの脱却を図る

2011年3月、東日本大震災によって起きた通信障害により全13店舗のサーバーはダウンした。システム復旧までの約半年間は、膨大な数の宿泊手配や伝票の仕分は手作業を強いられ、業務連絡の効率も著しく悪化した。システムの復旧・再構築においては、従業員が宿泊客とのコミュニケーションなどホスピタリティ向上のためにより多くの時間を割けるように、単純作業の省力化を最重視し、同年8月に全店舗のサーバーをクラウド化するシステムを構築。予約情報や顧客情報に加えて、経理関係の記録をデータベースで一元管理できるようにし、紙台帳からの脱却を目指した。予約会計システムに関してはベンダーから核となる数名のスタッフへの研修、その後各店舗管理者、現場スタッフへとノウハウを共有することにより短期間でのスキルの習得を図った。システムの使い方に慣れない現場スタッフには、核となった数名のスタッフが個別指導を実施し、社内のITリテラシーの底上げに取り組んだ。日々の売上げを全従業員に共有できるようになり、全店舗の中で自店舗の売上げがどのレベルにあるか分かるようになったことで競い合う意識が生まれ、売上げに貢献できることはないかとより能動的に動くスタッフが増えた。「意識改革を5、6年以上地道に継続してきた結果、ITツールを積極的に活用しようという社内全体の意識に変わってきた」と田所寛章常務は実感する。

▶全社的な意識改革により、サービス品質向上や業務効率化の動きが加速

フロントスタッフは宿泊客に合わせたきめ細やかな対応がしやすくなり、リピーター開拓も円滑に行えるようになった。ルームメイクスタッフは自分の時間当たりの清掃室数や1室当たりの不備件数が把握できるようになり、サービス品質向上や業務効率化への意識がおのずと高まった。デジタル化のメリットを実感できるようになると、従業員から新たなICT利活用の要望も出るようになった。現在では新たにICT部門を設け、現場の要望を速やかにくみ取り、自動化する体制を整えた。現在は、経理担当からの要望で給与の自動振込システムを、人事担当からの要望で自動勤怠管理システムを開発している。今後はチェックインや決済を自動化した「無人ホテル」の計画もある。「自動化でコスト削減して低価格帯の宿泊プランも充実させ、多様な選択肢をお客様に提案していく。」と同社の今中美恵社長は意気込む。

コラム2-2-9:試行錯誤を許容する組織風土の存在

本コラムでは、試行錯誤を許容する組織風土の存在傾向についてアンケート調査を用いて確認する。

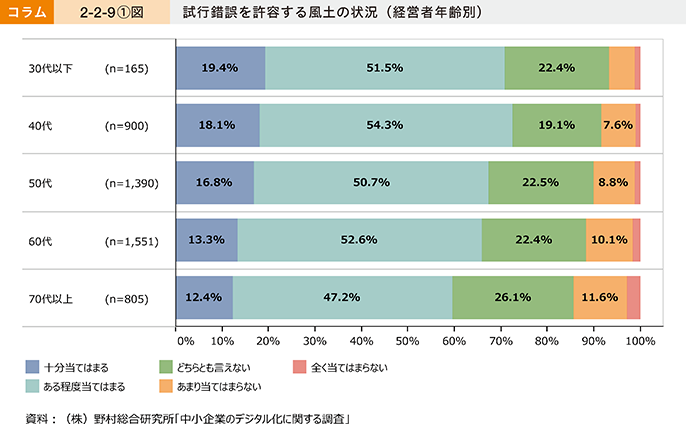

コラム2-2-9〔1〕図は、経営者年齢別に試行錯誤を許容する組織風土を示したものである。これを見ると、経営者年齢別に大きな差はないものの、30~40代以下の経営者は、当てはまると回答する割合が高いことが分かる。

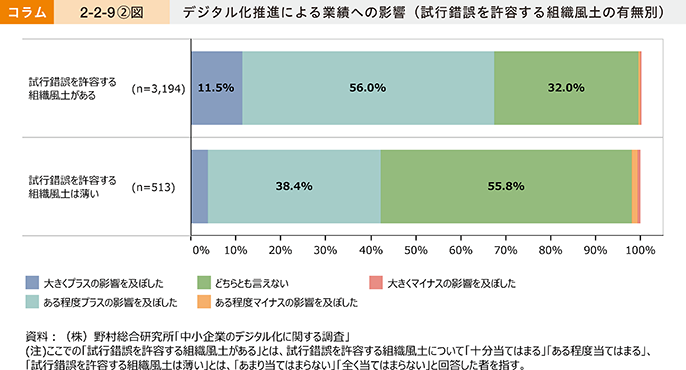

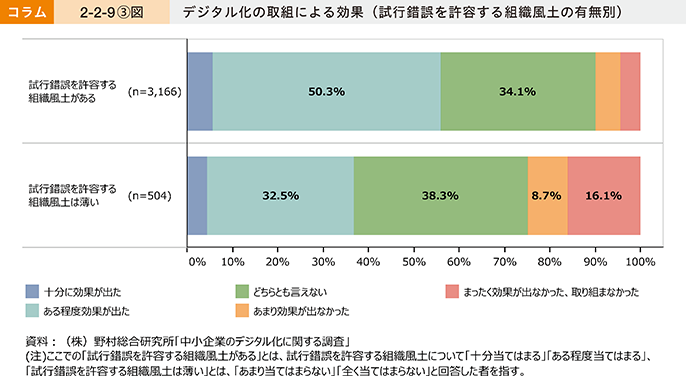

コラム2-2-9〔2〕図は、試行錯誤を許容する組織風土の有無別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、試行錯誤を許容する組織風土がある企業は、試行錯誤を許容する組織風土が薄い企業に比べて、プラスの影響を及ぼしたと回答する割合が6割強と高いことが分かる。

コラム2-2-9〔3〕図は、試行錯誤を許容する組織風土の有無別に、デジタル化の取組による効果を示したものである。試行錯誤を許容する組織風土がある企業は、試行錯誤を許容する組織風土が薄い企業に比べて、効果が出た割合が高いことが分かる。

〔2〕経営者の積極的な関与

次に、デジタル化の推進に向けた経営者の関与について見ていく。

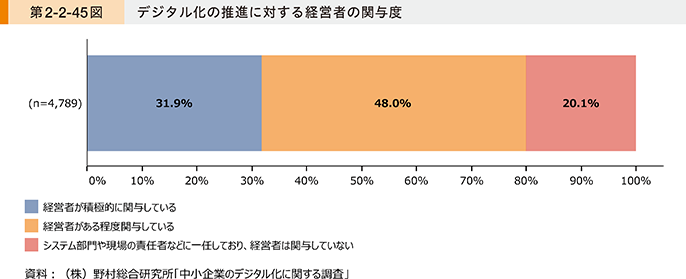

第2-2-45図は、デジタル化の推進に対する経営者の関与度について示したものである。これを見ると、「経営者が積極的に関与している」という企業が約3割存在していることが分かる。他方で、システム部門や現場の責任者などに一任しており、経営者は関与していないという企業も約2割に上ることが確認される。

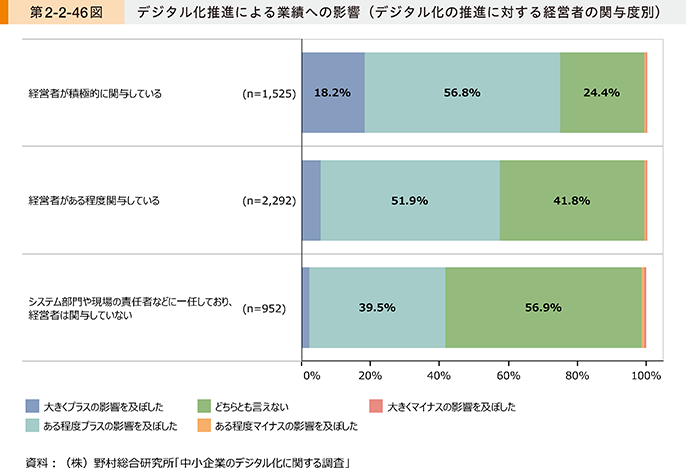

第2-2-46図は、デジタル化の推進に対する経営者の関与度別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、経営者が積極的に関与している企業は、プラスの影響を及ぼした割合が75.0%を占めていることが分かる。

システム部門や現場の責任者などに一任し、経営者は関与していない企業では、半数以上の企業が「どちらとも言えない」と回答しており、業績への寄与を実感できていないことが確認される。

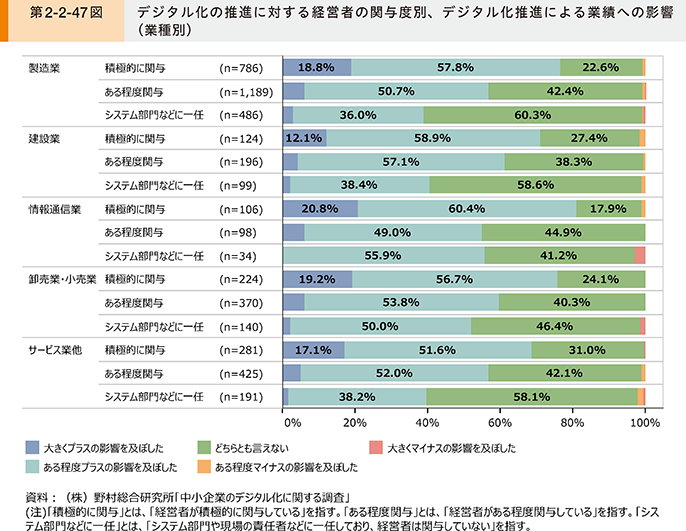

第2-2-47図は、業種別にデジタル化の推進に対する経営者の関与度について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、業種にかかわらず、デジタル化の推進において、経営者が積極的に関与している企業は、システム部門や現場の責任者などに一任し、経営者は関与していない企業と比較して、業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高い傾向にあることが分かる。

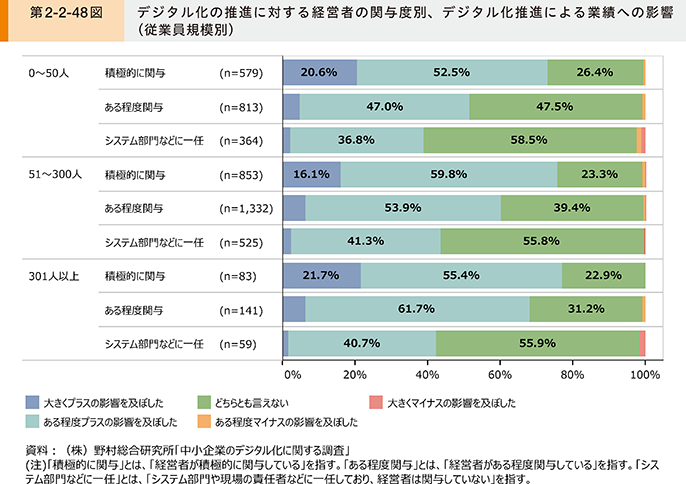

第2-2-48図は、従業員規模別にデジタル化の推進に対する経営者の関与度について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、従業員規模にかかわらず、デジタル化の推進において、経営者が積極的に関与している企業は、業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高いことが分かる。

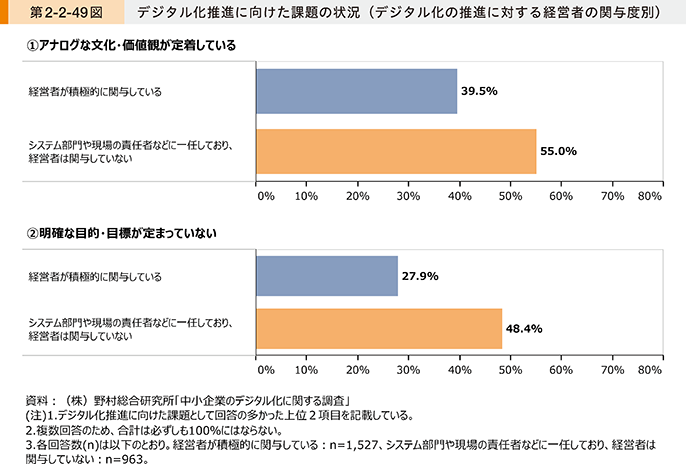

第2-2-49図は、デジタル化の推進に対する経営者の関与度別に、デジタル化推進に向けた課題の状況を示したものである。これを見ると、経営者が積極的に関与している企業は、アナログな文化・価値観の定着や明確な目的・目標が定まっていないといった課題を課題として認識する割合が低くなっていることが分かる。

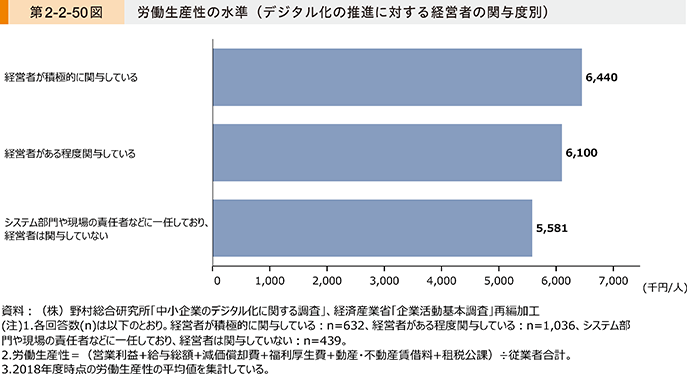

第2-2-50図は、デジタル化の推進に対する経営者の関与度と労働生産性との関係を示したものである。これを見ると、経営者が積極的に関与している企業における労働生産性の平均値が6,440千円/人と最も高く、次いで、ある程度関与している企業が高い傾向にあることが分かる。経営者は関与せず、システム部門や現場の責任者などに一任している企業の労働生産性の平均値は、経営者が積極的に関与している企業の86.7%の水準となっている。

以上、デジタル化推進に向けた経営者の関与について確認した。デジタル化の推進に向けては、全社的な意識を醸成するだけでなく、経営者が重要な経営課題と捉えて、システム部門や現場の責任者と連携しながら、自ら積極的に取り組んでいくことが重要であることが示唆された。事例2-2-11では、人材不足に悩む貸切りバス業において、経営者自らITツールを活用した新しいサービスを開発し、デジタル化による他社との差別化を図っている企業を紹介する。

事例2-2-11:平和交通株式会社

社長自らバスガイドに代わる自動観光ガイドサービスを開発し、他社との差別化を図った企業

IT・デジタル化

所在地 富山県氷見市

従業員数 35名

資本金 1,500万円

事業内容 貸切バス、タクシー、国内旅行業

▶常に悩まされてきたバスガイドの人材問題

富山県氷見市の平和交通株式会社は、貸切バス・タクシー業、旅行業を営む企業。1950年の設立以来、富山県とその隣県を主な運行エリアとして事業展開してきた同社は、バスガイド人材の問題に常に悩まされてきた。5月~11月の繁忙期と長い冬の閑散期における需要の差が激しいために、人材確保の適正化が難しい。かつては10名程度の従業員バスガイドがいたが、経営効率化を目指し派遣社員に頼る形にシフトしていった。2000年の規制緩和により貸切バスの新規参入が進むと、バスの貸切代金は半額近くに下がる一方、バスガイドは高齢化と人材不足により人件費の高騰が続き、繁忙期には1泊2日6~7万円もの派遣バスガイドの人件費が重荷になっていた。

▶iPadを活用した独自のガイドシステムを開発

同社の山田真功社長は価格競争が激化した貸切バス業界において、このままでは働く人の労働環境を守れないと判断し、サービスの付加価値を高め、価格競争から脱却する道を模索した。観光バスの文化を残すためにガイドを手助けするシステムを導入したいとも考えた山田社長は、2012年にGPSを利用したシステムの開発に取り組んだ。取引のあったベンチャー企業とともに、身近な端末であるiPadで動かせるシステムを構想し、地元のITベンダーに依頼。開発期間9か月間、費用約250万円で完成させた。iPadのタッチ操作によって自動で車内モニターにリアルタイムの車窓風景にちなんだコンテンツが流れる。タイミングの良いアナウンスと映像がバスガイドの役割を補う形である。この自動ガイドシステム「タビ子」を、取引のあった大手ツアー旅行会社にデモを行って売り込むと、ツアー採用された。バスガイドが同行しないツアーに活用され、乗客からは移動中も地元の観光情報が得られて楽しいと高評価を得た。2泊3日のツアーは通常の繁忙期でも1日の開催は1件程度だったが、北陸新幹線の開業も重なり、1日に3件同時にツアーを開催する日も出るなど、年間で約200本受注する大反響となった。

▶他社との差別化を実現し価格競争に立ち向かう武器に

「タビ子」は他社との差別化を図るツールとなり、価格競争から脱却する武器になった。繁忙期のバスガイド同行ツアーはバスガイドの高い人件費によって赤字になることさえあったが、そのようなツアーを無理に受注する必要がなくなり、山田社長の心理的な負担も軽減した。そんな「タビ子」だが、2018年に運用を中止した。iPadのバージョンアップのたびに掛かる改修費約100万円が負担となり、2回のバージョンアップへの対応後に見切りをつけた。山田社長は、この課題を解決すべく新システムの開発に自ら取り組んだ。Excelの操作によるマクロVBAという以前から学習したプログラミング言語にて社長業務と並行して開発作業を行い、ノートパソコンで動かせる「タビ子2」を約3か月間で完成させた。一部作業を外注したものの、開発費はほぼ0円であり、バージョンアップや端末追加による費用も不要。「タビ子2」は2020年4月からの稼働予定が延期となっているが、コロナ後に向けてコンテンツの充実を図っている。「将来が見通しづらい状況にあるが、オンリーワンであるための努力を続け、需要回復にできることは全て行って備えたい。」と山田社長は前を見据える。

2.デジタル化に向けた方針の策定

次に本項では、中小企業における組織的な行動・取組として、デジタル化推進に向けた事業方針とデジタル化の方針の策定について見ていく。

〔1〕事業方針及びデジタル化の取組において重視する項目

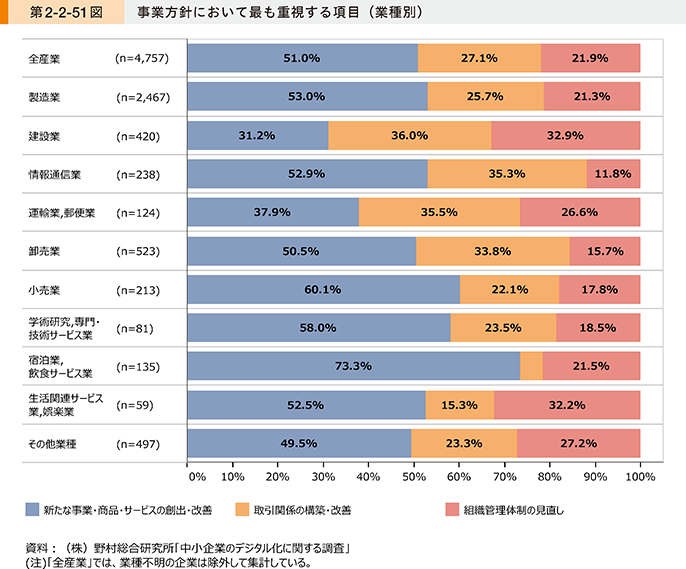

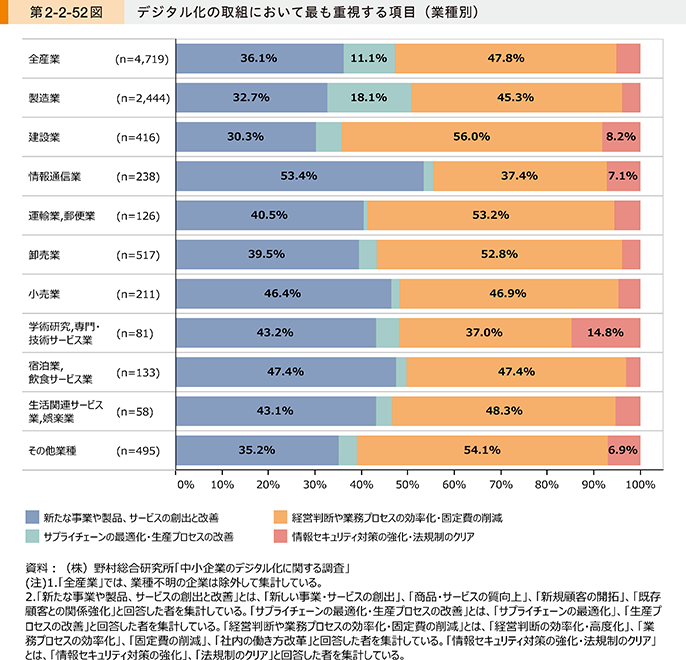

第2-2-51図と第2-2-52図は、業種別に、事業方針及びデジタル化の取組において最も重視する項目を示したものである。第2-2-51図を見ると、全産業では、事業方針においては、「新たな事業・商品・サービスの創出・改善」が最も高く、次いで「取引関係の構築・改善」、「組織管理体制の見直し」となっている。

他方で、第2-2-52図を見ると、デジタル化の取組においては、「経営判断・業務プロセスの効率化、固定費の削減」が最も高く、社内改善の取組が重視されている傾向が分かる。

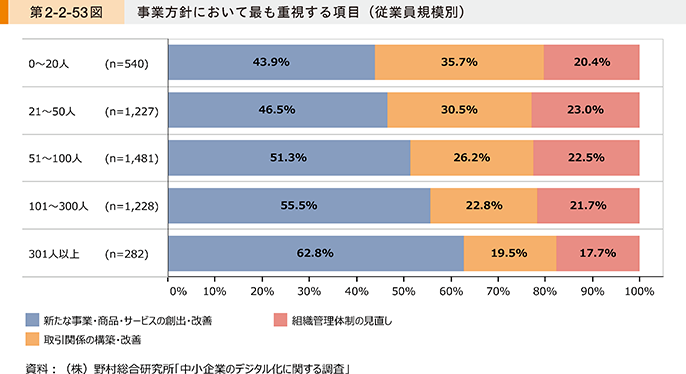

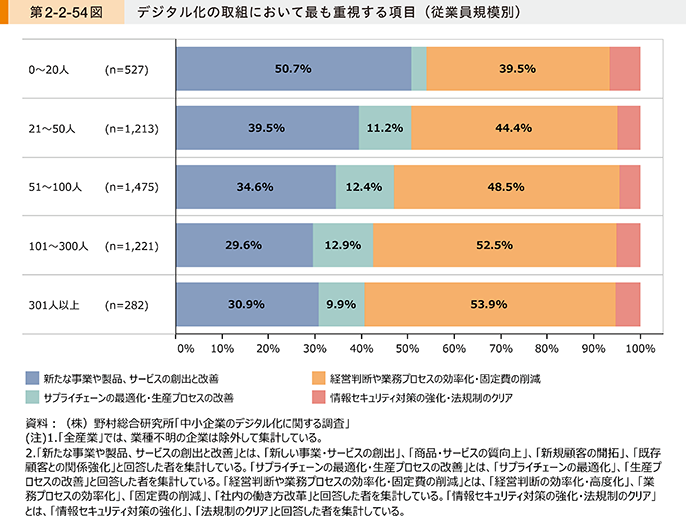

第2-2-53図と第2-2-54図は、従業員規模別に、事業方針及びデジタル化の取組において最も重視する項目を示したものである。第2-2-53図及び第2-2-54図を見ると、従業員数が多い企業では、事業方針においては、「新たな事業・商品・サービスの創出・改善」、デジタル化の取組においては、「経営判断・業務プロセスの効率化・固定費の削減」を重視する割合が高い傾向となっている。

従業員数が少ない企業では、事業方針においては、「取引関係の構築・改善」、デジタル化の取組においては、「新たな事業・製品・サービスの創出・改善」を重視する割合が高い傾向にあり、事業方針とデジタル化の取組において重視する項目に違いが見られることが分かる。

〔2〕デジタル化の方針を含んだ事業方針の立案

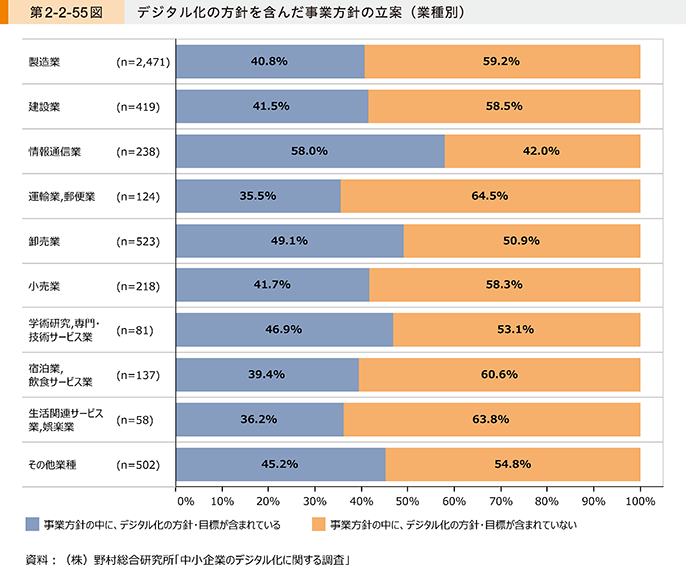

第2-2-55図は、業種別にデジタル化の方針を含んだ事業方針の立案について示したものである。これを見ると、情報通信業を除くいずれの業種においても、事業方針の中に、デジタル化の方針・目標が含まれていない企業が半数以上を占めていることが分かる。

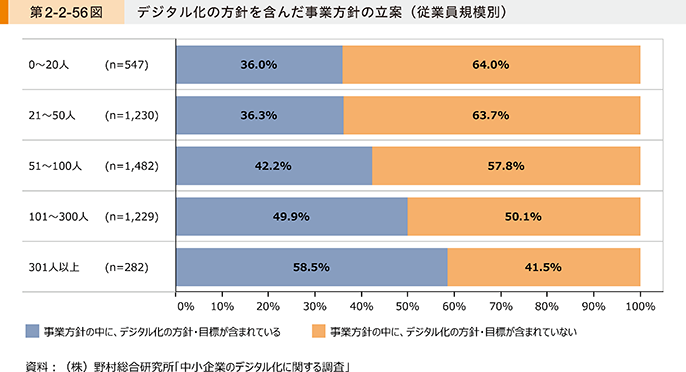

第2-2-56図は、従業員規模別にデジタル化の方針を含んだ事業方針の立案について示したものである。これを見ると、従業員数が多い企業ほど、事業方針の中に、デジタル化の方針・目標が含まれている企業が増加していく傾向にあることが分かる。

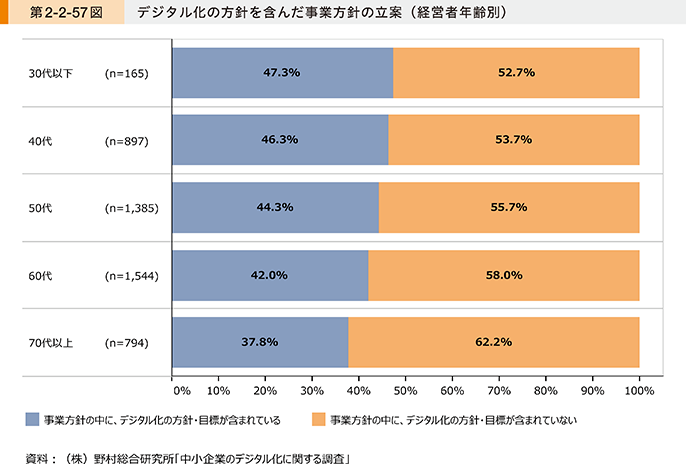

第2-2-57図は、経営者年齢別にデジタル化の方針を含んだ事業方針の立案について示したものである。これを見ると、経営者の年齢が若い企業ほど、事業方針の中に、デジタル化の方針・目標が含まれている企業の割合が高い傾向となっていることが分かる。

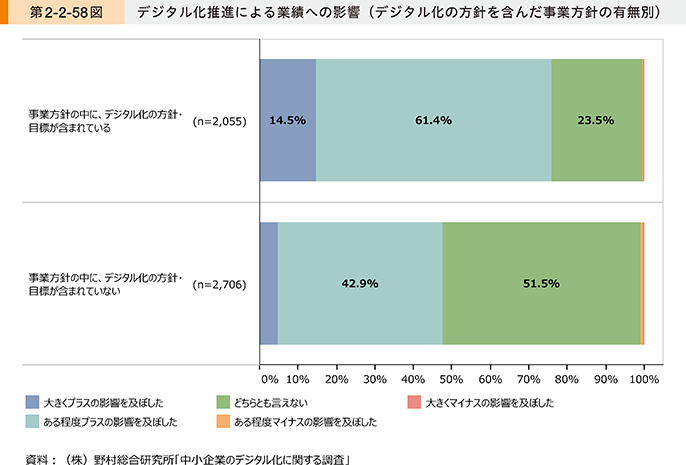

第2-2-58図は、デジタル化の方針を含んだ事業方針の有無別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、事業方針の中に、デジタル化の方針・目標が含まれている企業は、プラスの影響を及ぼした割合が75.9%を占めていることが分かる。

事業方針の中に、デジタル化の方針・目標が含まれていない企業では、半数以上の企業が「どちらとも言えない」と回答しており、業績への寄与を実感できていないことが確認される。

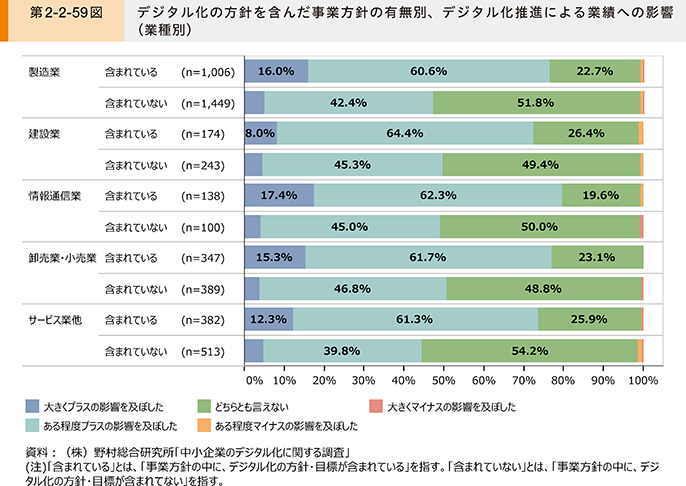

第2-2-59図は、業種別にデジタル化の方針を含んだ事業方針の有無について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、業種にかかわらず、事業方針の中にデジタル化の方針が含まれている企業は、デジタル化の取組が業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高い傾向にあることが分かる。

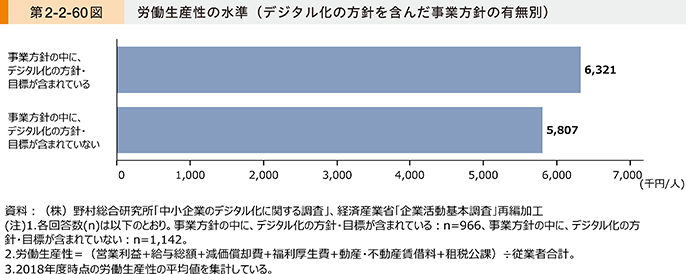

最後に、第2-2-60図は、デジタル化の方針を含んだ事業方針の立案と労働生産性との関係を示したものである。これを見ると、事業方針の中にデジタル化の方針・目標が含まれている企業の労働生産性の水準は高い傾向にあることが分かる。

以上、デジタル化を個別の取組として捉えるのではなく、デジタル化の方針・目標を明確化し、事業方針の中に位置づけ、戦略的に取り組んでいくことが重要であると示唆された。事例2-2-12では、IoTシステムを独自に構築することに取り組んだことで、社内の生産性向上と新たな事業の柱とすることに成功した例を紹介する。

事例2-2-12:協栄プリント技研株式会社

I/Oコンバーター機器の自社開発を方針として掲げ、IoTシステムの構築により、生産性向上と新規事業の展開につなげた企業

IT・デジタル化

所在地 東京都調布市

従業員数 60名(国内)

資本金 1億円

事業内容 その他の生産用機械・同部分品製造業

▶IoTシステム開発に成功も、機器導入コストがハードルに

東京都調布市の協栄プリント技研株式会社は、プレス金型製造や微細加工部品製造を手掛ける企業。自社に合ったIoTの導入を模索する中、2016年から本業に親和性のある工作機械をプラットフォームにしたシステム構築に取り組んだ。システム構築に当たっては、ファナック株式会社のIoTプラットフォーム「MT-LINKi」をベースに開発した。しかし、開発したシステムを工場で運用するには工作機械1台に対しおよそ10万円のI/Oコンバーター機器が必要となり、100台の工作機械をつなげば、相当な金額になってしまうことが当初の課題であった。

▶安価なIoT機器を自社開発し、社内の大幅な生産性向上を実現

そこで、小林明宏社長は「汎用品とは異なり機能を絞ることで安価にする」との方針を掲げ、I/Oコンバーター機器の自社開発に乗り出した。コスト面から着目したのは海外生産で、同社の工場がある中国・ベトナムを軸に検討。社内の技能実習生からの情報を基に、ベトナム企業との協業に踏み切り、I/Oコンバーター機器の自社開発を実現した。同社が構築したIoTシステムは「KPG IoTソリューション」と名付け、2020年8月に本社工場・中部工場(岐阜県海津市)・大阪サテライト(大阪府泉佐野市)・ベトナムのハノイ工場に導入し、仮想私設網(VPN)接続。社内ネットワークに接続すれば、これら工場の機械稼働状況を見ることができるようになった。導入に合わせ、生産管理ソフトウェアの刷新・CAD/CAMシステムのカスタマイズも行い、2017年上期は会社全体の残業時間が2,170時間だったものが、2019年上期には1,331時間にまで減少した。

▶外販に取り組んでいくことで、新たな事業の柱に

自社の成功体験を基に、同社では、多くの中小製造業で活用されている汎用機や旧型の制御器を搭載している装置にも対応可能な同ソリューションを新規事業として立ち上げた。工作機械20台100人規模の工場での導入コストを100万円以下に抑えることで、当面は国内・東南アジアへの拡販に力を入れている。自社のIoTシステム導入コスト削減のために開発した製品だったが、現在はこうして新たな収益源にもなっている。

現在、同社では機械をつなぐ・見える化までのIoTシステム構築に続いて、集めたデータを分析、生産改善への活用、更にトラブル予防に役立てる機械学習モデルの構築に取り組む。工作機械の異常検知を目的として、ソフトウェア関連のメーカーとも協業を始めた。同社が最終的に目標としているのは生産ラインの無人化で、2021年度からは協働ロボットを導入する予定。自社でシステム構築を実現したことについて、「社内に新しいことに楽しんで取り組む風土があり、ITに関する知識もそれぞれの社員が率先して勉強している。今後は資格を持った人材も積極的に採用し、機械学習モデルの開発を進めていきたい。」と小林社長は語る。

コラム2-2-10:デジタル化の必要性を感じたきっかけ

本コラムでは、デジタル化の必要性を感じたきっかけについてアンケート調査を用いて確認する。

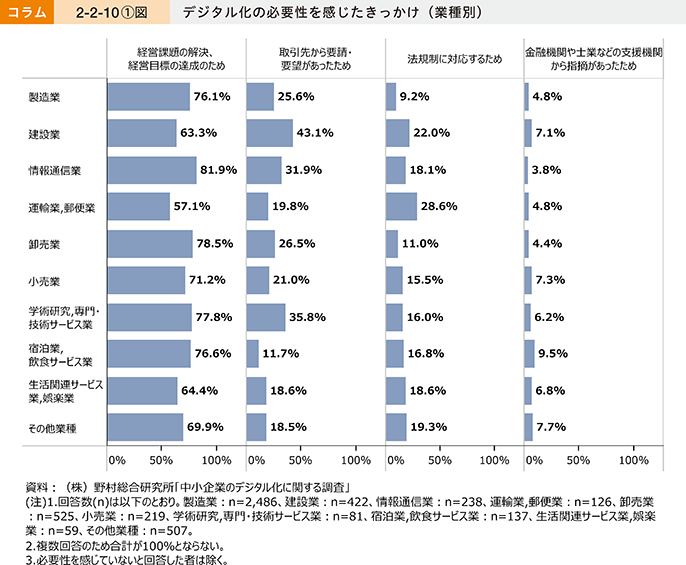

コラム2-2-10〔1〕図は、業種別にデジタル化の必要性を感じたきっかけを示したものである。これを見ると、デジタル化の必要性を感じたきっかけとして、業種を問わず、「経営課題の解決、経営目標の達成のため」が最も多い要因となっていることが分かる。また、建設業では「取引先から要請・要望があったため」、運輸業・郵便業では「法規制に対応するため」といった外的な要因も高くなっている。

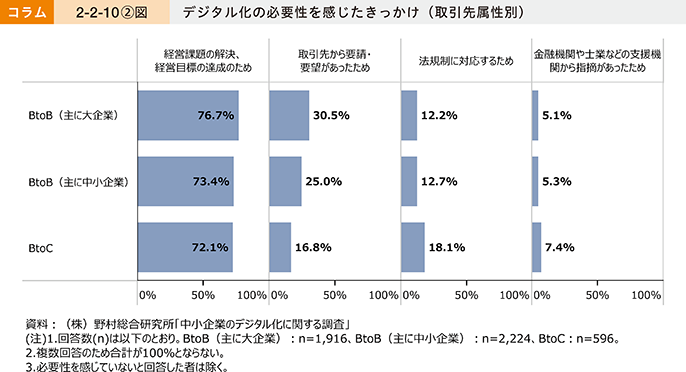

コラム2-2-10〔2〕図は、取引先属性別にデジタル化の必要性を感じたきっかけを示したものである。これを見ると、取引先にかかわらず、「自社の経営課題の解決、経営目標の達成のため」が7割強を占めていることが分かる。他方で、BtoBの企業では、取引先がきっかけとなっている割合が高い傾向にあることが確認される。

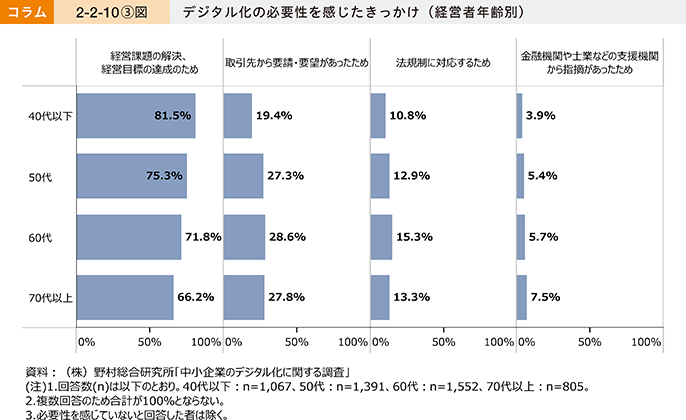

コラム2-2-10〔3〕図は、経営者年齢別にデジタル化の必要性を感じたきっかけを示したものである。これを見ると、経営者が若いほど、デジタル化の必要性を感じたきっかけとして、「経営課題の解決、経営目標の達成のため」と挙げる割合が高い傾向にあることが分かる。

3.デジタル化推進に向けた組織づくり

本項では、中小企業におけるデジタル化推進に向けた組織づくりについて、社内の推進体制と社外との連携・協業という観点から見ていく。

〔1〕社内の推進体制構築

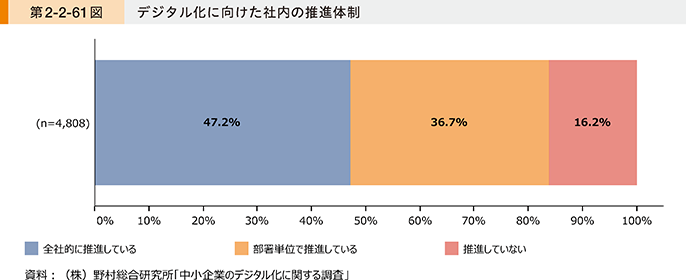

第2-2-61図は、デジタル化に向けた社内の推進体制を示したものである。これを見ると、約半数の企業は全社的にデジタル化を推進していることが分かる。他方で、3分の1以上の企業は、部署単位でデジタル化を推進している。

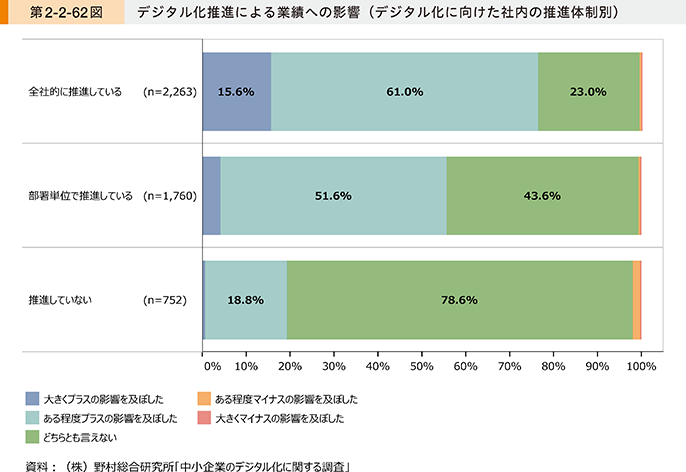

第2-2-62図は、デジタル化に向けた社内の推進体制別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、全社的にデジタル化を推進している企業は、プラスの影響を及ぼした割合が76.6%を占めていることが分かる。

部署単位で推進している企業では、4割強の企業が「どちらとも言えない」と回答しており、業績への寄与を実感できていないことが確認される。

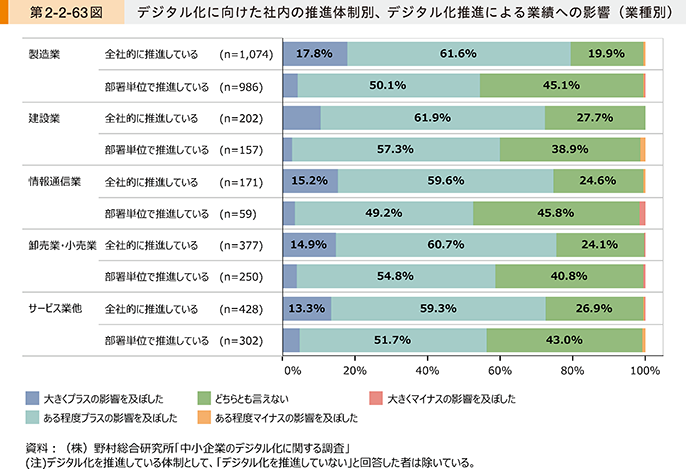

第2-2-63図は、業種別にデジタル化に向けた社内の推進体制について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、業種にかかわらず、全社的にデジタル化を推進している企業は、業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高い傾向にあることが分かる。

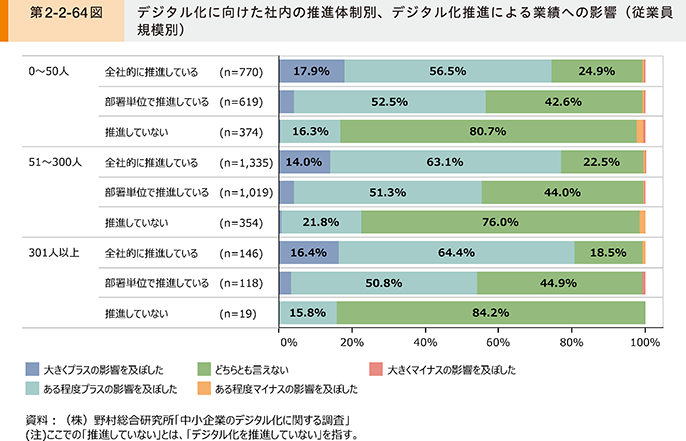

第2-2-64図は、従業員規模別にデジタル化に向けた社内の推進体制について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、従業員規模にかかわらず、全社的にデジタル化を推進している企業は、業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高いことが分かる。

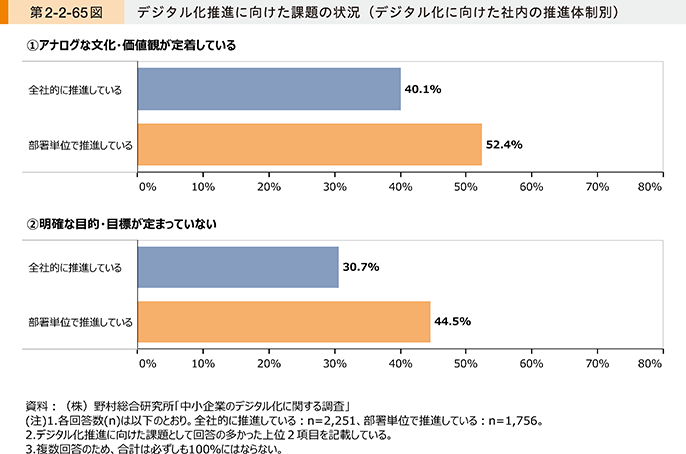

第2-2-65図は、デジタル化に向けた社内の推進体制別に、デジタル化推進に向けた課題の状況を示したものである。全社的に推進している企業は、アナログな文化・価値観の定着や明確な目的・目標が定まっていないといった課題を認識する割合が低いことが分かる。

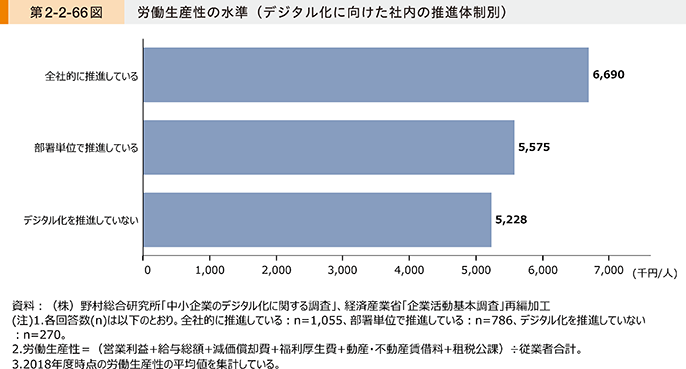

最後に、第2-2-66図は、デジタル化に向けた社内の推進体制と労働生産性との関係を示したものである。これを見ると、全社的にデジタル化を推進している企業における労働生産性の平均値が6,690千円/人と最も高い傾向にあることが分かる。部署単位でデジタル化を推進している企業の労働生産性の平均値は、全社的にデジタル化を推進している企業の83.3%の水準となっている。

以上、デジタル化の推進に向けた社内の推進体制について確認した。デジタル化の推進に向けては、個別の部署単位で取り組むのではなく、組織全体で一丸となり推進していくことが重要であると示唆された。事例2-2-13では、IoTの活用による改善の意識を全社的に浸透させていった結果、生産性向上に成功し、その経験を基に、他社のデジタル化に向けた指導・助言に取り組んでいる例を紹介している。

事例2-2-13:i Smart Technologies株式会社・旭鉄工株式会社

改善活動とIoT活用により生まれ変わり、自社のノウハウを基に中小製造業向けコンサルティングを展開する企業

IT・デジタル化

所在地 愛知県碧南市

従業員数 16名

資本金 100万円

事業内容 情報サービス業・輸送用機械器具製造業

▶新たなことに挑戦するには人材が不足

愛知県碧南市のi Smart Technologies株式会社は中小製造業向けにIoTシステムのコンサルティングを行う企業で、自動車部品を製造する旭鉄工株式会社(従業員数439名、資本金2,700万円)を母体とする。両社の社長を務める木村哲也氏は21年にわたって大手自動車メーカーで車両運動性能の先行・製品開発やトヨタ生産方式の実践などに従事し、2013年に旭鉄工に転籍した。当時の旭鉄工は「企業体が古い体質で、昭和で時間が止まっていた。製造ラインの生産性の向上が急務の課題であったが、新たなことに挑戦する風土はなかったし、人材も不足していた」と木村社長は振り返る。

▶スモールスタートを意識し、データに基づく改善活動を実施

そこで、旭鉄工ではIoTを活用することで、人手を掛けずに改善活動に取り組もうと考え、IoTモニタリングシステムの開発から現場の改善活動と人材育成を図る特別チームとして「ものづくり改革室」を創設。木村社長自ら陣頭指揮を執った。まず製造ラインにIoTモニタリングシステムを組み込み、生産設備の停止時間やサイクルタイム、生産個数のデータを収集することから始めた。そのデータをいかした改善活動を進めるためにはそれだけでは足りない。当時は、知識や情報が属人化されており、「どんなラインでどんなカイゼン活動を行ったか」という改善の事例に関する情報が紙でファイリングされるなど検索性が低く、従業員全体に共有されていなかった。そこで、改善が必要な生産ラインのそばに「カイゼンボード」を設置して掲示。現場のスタッフが毎日定刻にカイゼンボード前に集まりPDCAを回していく、ラインストップミーティングを実施した。また、知識や事例をリスト化し従業員全体に共有したことで、過去事例のノウハウの横展開も容易になり、改善が一層進んだ。改善活動を進めていく上では、少人数で小さな実績を積み上げ、次第に社内全体に改善活動の意識が波及していくよう気を配った。これらの取組により、社内全体でデータと知識と事例を積極的に共有・活用していく意識が定着した。この取組を全社的に推進した結果、100の製造ラインで生産性が平均43%向上。最も改善効果が高かったラインでは280%の生産性向上を実現。労務費は年々下がり、取組から3年で10%以上を削減できた。また、製造ラインの6割がIoT化され、スマートフォンの操作で稼働状況や問題点が抽出できるようになっている。

▶改善のコンサルティングを提供し、多くの会社で生産性向上を実現

こうした旭鉄工におけるノウハウと豊富な成功事例を他社の生産性向上活動にいかすため、中小製造業を対象にIoTシステムの提供とコンサルティングを手掛けるi Smart Technologiesを2016年に設立した。同社では生産設備の停止時間やサイクル時間を短縮し、生産効率を高めるために可視化できるIoT監視システム「iXacs」を2019年に開発。同システムはスマートフォンなどでの単純操作により、特別なIT知識や技術は必要なく、中小企業における導入コストの低減と、すぐに成果が現れることを意識した。「iXacs」によるサービスのほか、システム開発のチームと現場改善のチームが一体となり、改善に必要な知識や活動のコンサルティングを提供。現在では200社以上の導入実績を誇る。また、遠隔で製造ラインの稼働データが見える利点をいかし、感染症流行に対応したオンラインでのコンサルティングも始まっている。「生産性向上を実現するツール、ノウハウは日々進化している。生産性向上をより多くの会社で実現したい」と木村社長は語る。

〔2〕社外との共創による中小企業のデジタル化推進

次に社外との連携・協業の取組について見ていく。ここでは、中小企業のデジタル化に向けた有力な社外の存在と考えられるITベンダー、外部パートナー、公的支援機関の3者の観点から連携・協業の現状を分析する。

(1)ITベンダーの活用

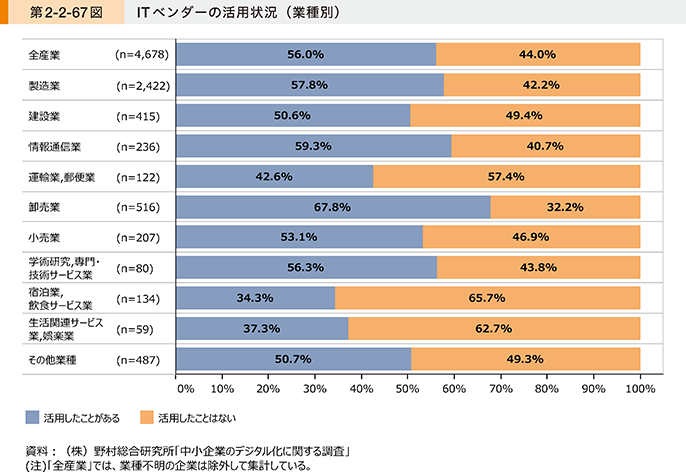

まず、ITベンダーの活用について見ていく。第2-2-67図は、業種別にITベンダーの活用状況を示したものである。これを見ると、全産業の56.0%がITベンダーを活用したことがあると分かる。

活用したことがある企業の割合は、「卸売業」が最も高くなっているが、「宿泊業,サービス業」では、約3社に1社の企業にとどまっており、業種間で活用状況に差が生じていることが確認される。

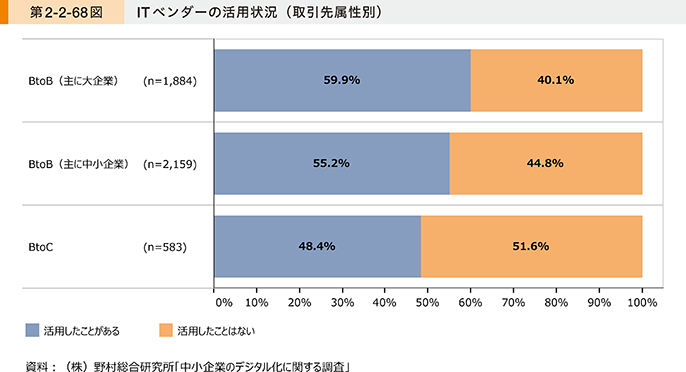

第2-2-68図は、取引先属性別にITベンダーの活用状況を示したものである。これを見ると、BtoBの企業はBtoCの企業と比較して、活用したことがある割合が高い傾向にあることが分かる。

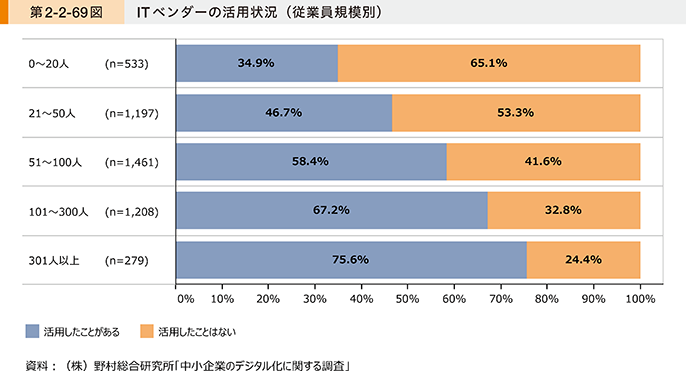

第2-2-69図は、従業員規模別にITベンダーの活用状況を示したものである。これを見ると、従業員規模の大きい企業ほど、活用したことがある割合が高い傾向にあり、301人以上の企業では75.6%を占めている。

20人以下の企業では、301人以上の企業の半数以下の割合(34.9%)にとどまることが分かる。

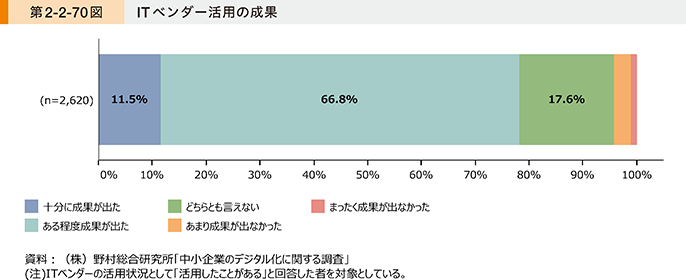

第2-2-70図は、ITベンダー活用の成果を示したものである。これを見ると、約8割の企業が一定の成果を感じていることが分かる。

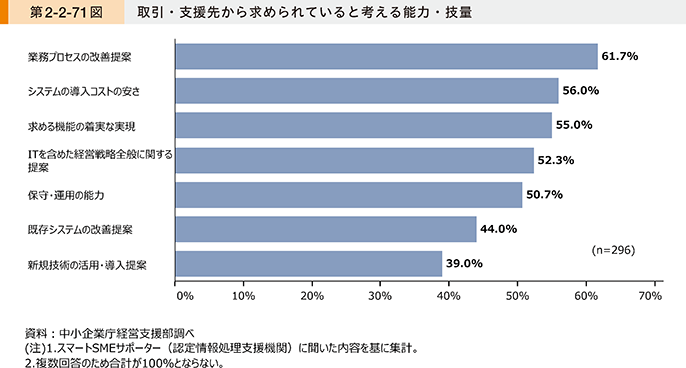

第2-2-71図は、ITベンダーが取引先・支援先である企業側から求められていると考える能力・技量を示したものである。これを見ると、「業務プロセスの改善提案」を挙げる割合が最も高いことが分かる。

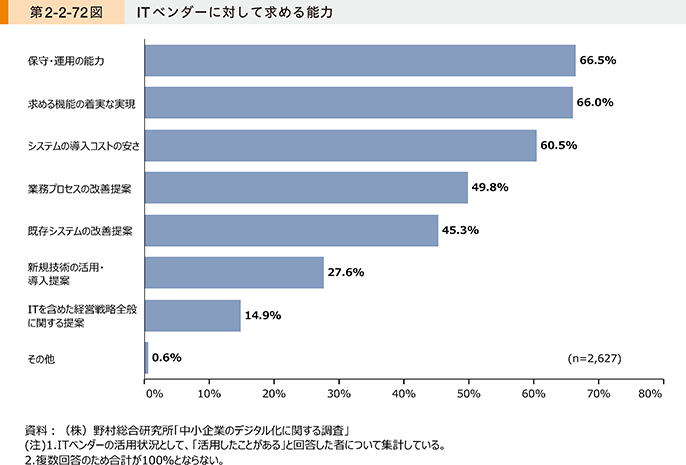

第2-2-72図は、ITベンダーに対して求める能力を示したものである。これを見ると、「保守・運用の能力」が最も高く、次いで「求める機能の着実な実現」、「システムの導入コストの安さ」の割合が高いことが分かる。

第2-2-71図と比較すると、中小企業側とITベンダー側との間に認識のずれがあり、中小企業とITベンダー側が求める提案にミスマッチが生じている可能性が考えられる。

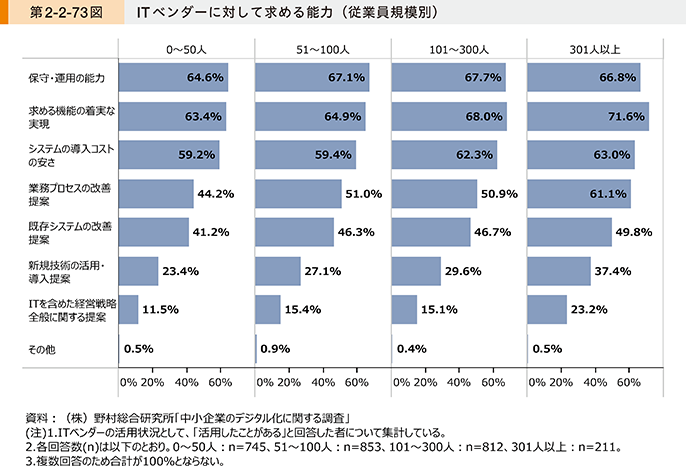

第2-2-73図は、従業員規模別に中小企業がITベンダーに求める能力を示したものである。これを見ると、上位3項目はいずれも大きな差異はないが、従業員規模の多い企業ほど「業務プロセスの改善提案」や「既存システムの改善提案」など踏み込んだ提案を求めている傾向にあることが分かる。従業員規模の多い企業は、社外のITベンダーからの提案も踏まえ、業務プロセスや既存システムなどの見直しを含んだデジタル化を推進していく考えにある傾向が示唆される。

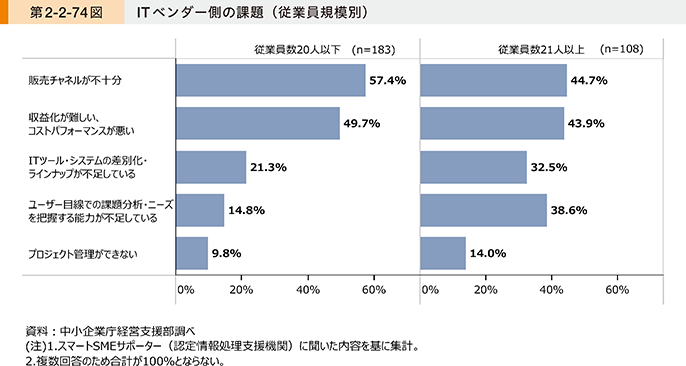

第2-2-74図は、従業員規模別にITベンダー側の課題を示したものである。これを見ると、従業員20人以下では、販売チャネルや収益化の難しさを挙げる割合が高いことが分かる。

従業員21人以上では、ユーザー目線での課題分析やニーズ把握に関する能力不足など顧客への価値提供を課題に感じる企業も一定数存在している。

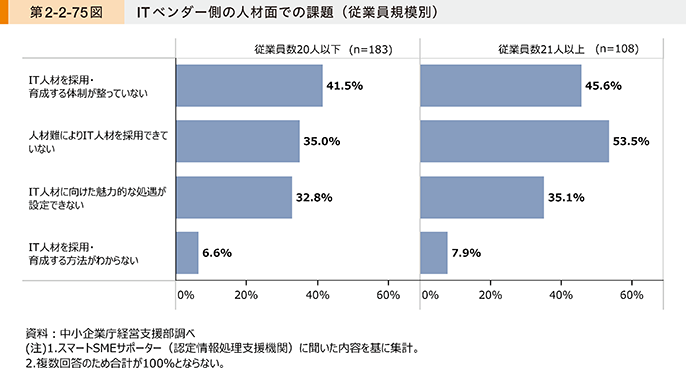

第2-2-75図は、従業員規模別にITベンダー側の人材面での課題を示したものである。これを見ると、従業員20人以下では、「IT人材を採用・育成する体制が整っていない」、従業員21人以上では、「人材難によりIT人材を採用できていない」といった課題を抱えていることが分かる。

以上、ITベンダーの活用について一定の成果を感じる企業が多いものの、企業側の求める能力とITベンダー側が求められていると認識している能力について認識のずれが生じていることや、ITベンダー側の課題について確認した。事例2-2-14では、中小企業共通EDI17の導入推進によりサプライチェーン全体でのデジタル化に取り組む企業と導入を支援したITベンダーの例を紹介している。また、事例2-2-15のように、体験型ラボの開設を通じて、自社製品・サービスの提案による新たな顧客獲得と地域のデジタル化推進への貢献を目指している企業も存在する。

17 Electronic Data Interchange(電子データ交換)

事例2-2-14:宮地電機株式会社/株式会社グローバルワイズ

中小企業共通EDIの使い勝手の良さや導入メリットを説明し、発注先企業50社超のデジタル化を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 高知県高知市/愛知県名古屋市

従業員数 294名/58名

資本金 1億円/1億円

事業内容 機械器具卸売業/情報サービス業

▶EDIの必要性を感じるも取引先企業との連携や開発費用がネックに

高知県高知市の電気工事資材専門商社である宮地電機株式会社では、日常的に取引先への大量の発注業務が発生する。2000年頃、同社でシステム開発を担当する経営管理室の中田和広氏は、それまでのFAXや電話による発注に替えて、既に流通業界などで一般化していたEDIによる発注システムが必要と考えていた。2012年に最大の発注先である大手電機メーカーが専用のEDIを準備。同社で導入してみたところ、発注業務の正確さとスピードが著しく向上した。EDIの利便性を実感した同社では、大手電機メーカーのEDIを参考に自社でも開発し、他の取引先への発注も効率化できないかと考えた。しかし、EDIを自社で開発し運用すると、発注先各社に対して個別に導入を要請する必要があることと、連携のためには技術的な情報を提供するなどの支援が必要となること、多額の開発費用が掛かるという課題が浮上した。

▶発注先企業を対象にEDI導入を促す説明会を実施

取引先の状況や意向を調査していた2013年、発注先の1社が国際EDI標準に準拠したクラウド型EDIを導入したことを聞き、ベンダーである株式会社グローバルワイズを紹介してもらった。グローバルワイズが提供するクラウド型サービスであれば、自社開発より大幅に安くEDIを導入できる。また、「中小企業共通EDI」の認定サービスとなっており、統一規格であれば汎用性や将来性が期待でき、発注先の納得も得られると考えた。検討の結果、2014年に導入を開始。同社では導入効果を大きくするため、発注先にEDIの導入を促したが、多くは受発注のやり方を変更することに抵抗感を示した。そこで同社ではグローバルワイズと連携して、2015年に同社の発注先企業を対象とした説明会を複数回開催。EDIのメリットを理解してもらうとともに、今後同社として発注先にはEDIの導入を求める姿勢を明示した。説明会に理解を示した数社がまずEDIを導入。その後、調達部門とシステム部門が連携し、発注先企業に対して個別に1社ずつ協力を依頼。各社の理解を得るため、操作説明書を同社とグローバルワイズで作成し、同社が相談窓口として対応。また、グローバルワイズからは、テスト版を各社に送付し、直接画面に触れてもらう環境を作ることでEDIのメリットを理解してもらえるよう取り組んだ。

▶インボイス制度の実施に向けて中小企業のEDI導入は加速する

これらの取組が奏功し、約2年間で発注先企業のEDI導入は52社に上った。「EDIをテスト導入してもらい、発注先企業に粘り強く説明をすることで省力化のメリットを理解してもらい、一気に導入が進んだ。自社においても発注業務に費やしていた労働時間を、マーチャンダイジング本来の仕事に充てられるようになった。」と中田氏は語る。今後、2023年10月にインボイス制度が実施されると、電子インボイスとして認められるEDI取引が重要になり、急速に普及する可能性がある。また、専用線による古い受発注システムを使っている企業も多いが、そこでよく使われているISDN回線が2024年に廃止されるため、EDI導入の契機にもなる。「大企業、中小企業を問わずデジタルデータでやり取りすることが普通という社会になれば、抵抗感はなくなり、効率化は一気に進む。気軽にEDIが使える世界に向けて、ようやく変わりつつある日本企業の意識を盛り上げていきたい。」とグローバルワイズの伊原栄一社長は将来を見据える。

コラム2-2-11:中小企業共通EDI

本制度の背景・狙い

中小企業の受発注業務では、いまだ電話・FAXが主流であり、電子化していても発注企業がそれぞれ異なるシステムの利用を指定するために、自社の業務システムとのデータ連携が進まない状況にあった。

このような状況を受け、平成28年度経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)において、業種をまたいだ企業間データ連携基盤の実証事業を行い、その成果を踏まえて、中小企業共通EDI仕様が策定された。同仕様は、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会(以下、「ITCA」という。)のホームページで公開されており、実装が可能である。

制度の概要

中小企業共通EDIは、業種をまたいだ企業間でのデータ接続を実現するために、データ接続を担うプロバイダが国連CEFACTに準拠した共通辞書を用いて、中小企業共通EDIに準拠したデータと、それ以外の仕様によるデータを変換している。

また、中小企業が日常的に利用するITツールやクラウドサービスに中小企業共通EDIへの接続機能を設けることで、中小企業は使い慣れたITツールから電子受発注を行うことが可能となる。上記を実現するためには、プロバイダと業務パッケージソフトが中小企業共通EDI仕様を適切に実装していることが必要になるが、一般の中小企業利用者には、この確認は技術的に難しい。

このため、ITCAが中小企業共通EDIに準拠し、相互接続性を確認したプロバイダやITツールなどを認証しており、対応製品やサービスの明確化を図っている。

活用のメリット

中小企業共通EDIに準拠した製品・サービスを用いてEDIを導入することで、様々な利点が生じる。FAXなどによる受発注との比較においては、〔1〕受発注データを社内システムと連動させることによる効率化・コスト削減、〔2〕入力誤りや発注漏れなどの人的ミスの軽減、〔3〕保存した取引データの検索による効率化、保存コスト削減などが挙げられる。また、他のEDIと比較すると、異なる業種間でも電子的な受発注が可能となることが期待される。

事例2-2-15:株式会社東北システムズ・サポート

東北地方で初となるRFIDやIoT技術の体験型ラボラトリーを展開し、地域企業のデジタル化推進に取り組む企業

IT・デジタル化

所在地 宮城県仙台市

従業員数 209名

資本金 9,880万円

事業内容 情報サービス業

▶東日本大震災をきっかけに、自社の経験を地元に還元したい

宮城県仙台市の株式会社東北システムズ・サポートは、ソフトウェアの受託開発や無線機器を使用したシステム導入のコンサルティング・販売を行う独立系の情報処理サービス企業である。1976年から大手企業の基幹システムの開発を手掛けたのを皮切りに、徐々に事業領域を拡大。我が国で早くからRFID(非接触ICタグ)技術の製品ソリューションを手掛け、2010年にはOEM生産により自社製品のRFID端末が完成し、低価格帯の製品を市場に投入。RFID導入のハードルを下げることに成功した。以降、ハードとソフト両方を開発・提案できる強みをいかし、大手メーカーの製造現場や倉庫の在庫、物品管理などのデジタル化を推進。同社は経済産業省「地域未来牽引企業」にも選定された。「2011年の震災がきっかけとなり、地元中小企業とのつながりの弱さに気付いた。自社の培ったノウハウを東北に還元したかった。」と同社の伊藤隆充社長は振り返る。伊藤社長は顧客への提案を通じて得た成功体験や、陥りがちな失敗事例のフィードバックを地元の顧客に直接伝えて、各社に合ったデジタル化の提案をしたいと考えた。しかし、従来の営業手法では顧客を増やすことに限界があった。

▶北東北の玄関口である盛岡市に体験型ラボを開設

そこで、同社は2015年に東北地域における事業拡大を目指し、最新情報を発信する体験型ラボ「RFID / IoT Mobile Solution Lab.」を岩手県盛岡市に開設した。同社の技術と最新機器に触れることのできる情報発信拠点として、RFIDやNFC(近距離無線通信)、モバイル製品など常時50点以上を展示。単なる製品紹介だけでなく、RFIDの基本機能の活用方法から最新のセンシング技術まで紹介し、導入効果を実感してもらうためのデモンストレーションに力を入れた。体験型ラボは予約制で、顧客から訪問してもらうことで営業担当者の移動負担を軽減。その分、顧客が抱える業務効率化などの課題やデジタル化に対する潜在的なニーズについて時間を掛けてじっくり確認できるようになった。顧客側も実際に製品に触れることで、同社の提案やデジタル化に対する知識を深めることにつながり、初動の段階でミスマッチが起こらぬよう、課題解決に向けた理解を深めることが可能となった。その後、地道な営業と宣伝活動を続けたことで次第に地域の中小企業にも認知され、問合せが増加。特にRFID関連は「簡単かつスピーディーに備品を管理できる」などと好評で、従来接点がなかった地域の医療施設などからも相談があり、新規案件の受託にもつながった。こうした取組が評判を呼び、2019年度の問合せは毎週20件以上、毎月20~30社がラボに足を運んだ。1回2時間ほどの商談で、迅速なソリューション提案を行えるようになり、営業活動の効率化にもつながっている。

▶ラボからのリモートセールスが感染症流行下での営業の武器に

2020年度は感染症の影響もあり、ラボへの来場者は減ったが、他社との差別化を図る機会と捉え、ラボから発信したオンラインセミナーが好調であった。製品のデモと商談をオンライン会議システムで実施し、十数件の契約が成立したことで、ラボを活用したリモートセールスという営業の新手法の手応えをつかんだ。「感染症の影響が続いたとしても、リモートセールスに注力することで売上げは十分に巻き返せる。今後も東北の企業が抱える経営課題をRFIDで解決していきたい。」と佐々木正己取締役は語る。

(2)外部パートナーとの協業

次に、外部パートナーとの協業について見ていく。なお、本章における外部パートナーとの協業とは、他社と連携し、互いの技術・ノウハウを活用して新たな事業・商品・サービスの創出を実現する活動のことを総称している。

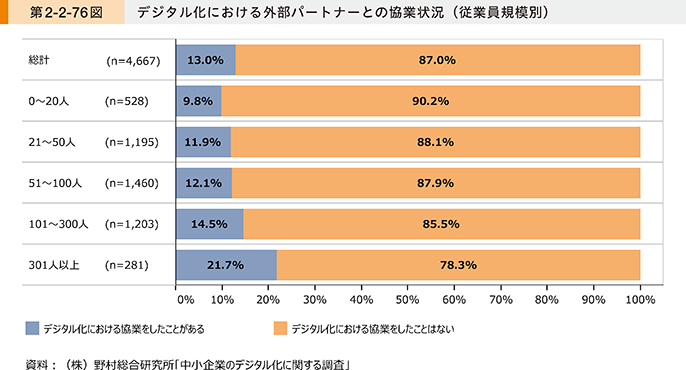

第2-2-76図は、従業員規模別にデジタル化における外部パートナーとの協業状況を示したものである。これを見ると、従業員数が多いほど、連携・協業したことがある割合が高い傾向にあるが、全体では1割強にとどまることが分かる。

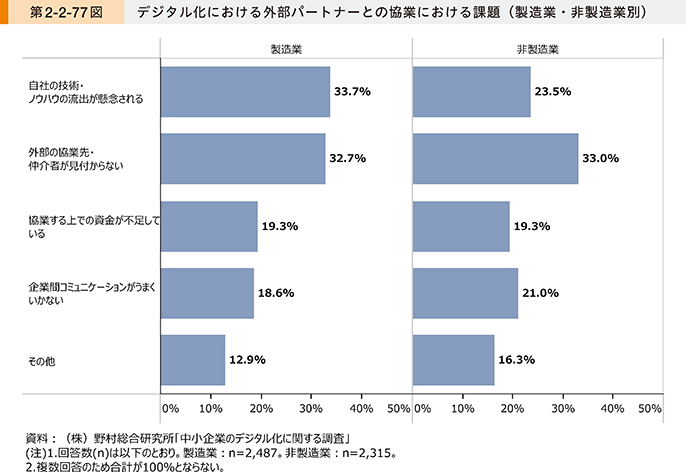

第2-2-77図は、製造業・非製造業別に、デジタル化における外部パートナーとの協業における課題を示したものである。これを見ると、製造業・非製造業共に、外部の協業先・仲介者が見付からないことを課題としている割合が高い傾向となっている。

製造業においては、自社の技術・ノウハウの流出も懸念事項となっていることが分かる。

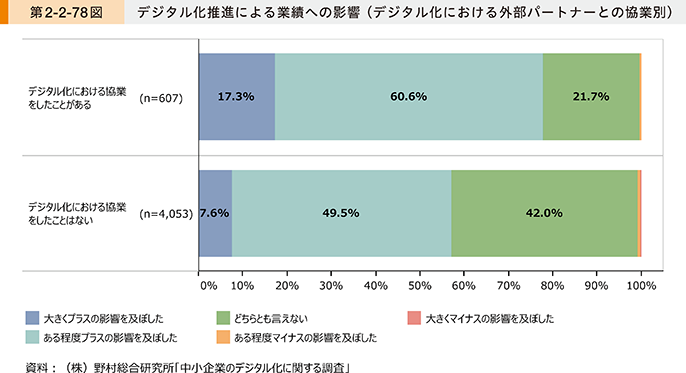

第2-2-78図は、デジタル化における外部パートナーとの協業状況別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、デジタル化における協業をしたことがある企業は、業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高い傾向にあることが分かる。

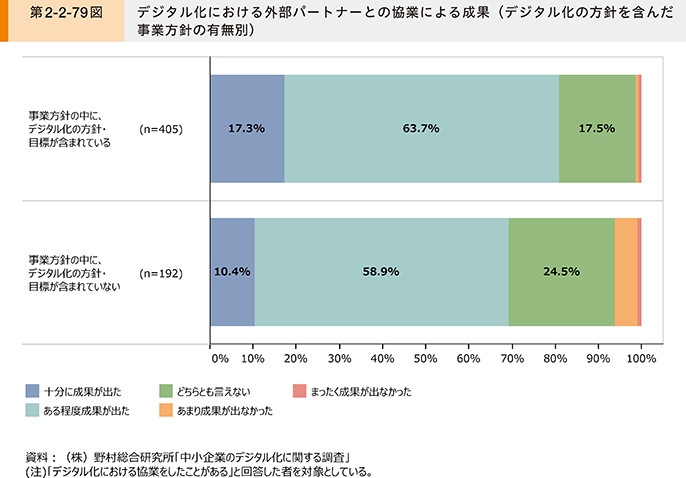

最後に第2-2-79図は、デジタル化の方針を含んだ事業方針の有無別に、デジタル化における外部パートナーとの協業による成果を示したものである。これを見ると、事業方針の中に、デジタル化の方針・目標が含まれている企業は、含まれていない企業に比べて成果が出たと実感している割合が高いことが分かる。デジタル化の方針・目標を明確化した上で外部パートナーとの協業により、自社の経営リソースを補いデジタル化に取り組む重要性が示唆される。

以上、外部パートナーとの協業について確認してきた。事例2-2-16では、大手システム会社や産・官・学の地域の210社・団体と連携し、サプライチェーン全体での効率化や情報共有についてデジタル化の観点から取り組む企業の例を紹介している。また、事例2-2-17のように、地域の生産者と連携し、果物の栽培データの有効活用による品質向上に取り組み、果物のブランド化に成功した自治体も存在する。最後に、事例2-2-18では、介護業界において、自社で蓄積された介護サービスの知見やデータを基に、大手企業との連携を図り、IoT・AIを活用した事業に取り組む例を紹介する。

事例2-2-16:ヤマガタヤ産業株式会社

大手システム会社との共創により地域の木材業界全体のデジタル化を一気通貫型で推進する企業

IT・デジタル化

所在地 岐阜県岐南町

従業員数 82名

資本金 2,300万円

事業内容 建築材料卸売業

▶岐阜県産木材の需要促進を求め、「ぎふの木ネット協議会」を発足

岐阜県岐南町のヤマガタヤ産業株式会社は、岐阜県産の木材を中心に扱う住宅資材総合商社である。吉田芳治社長は住宅の企画、設計や新工法の提案などの充実化を進めてきた。一方で、安価な海外産の木材に押され、建材としての県産材の活用は進んでおらず、「業界一丸となって県産材の需要促進を」と活路を求めた。岐阜県や岐阜大学、県内の工務店や木材メーカーの協力を得て、産官学から成る「ぎふの木ネット協議会」を2019年4月に発足させ、吉田社長が会長に就任した。協議会活性化の背景には、大手システム会社の日本ユニシス株式会社との出会いがあった。ITツールの利活用に知見があるプレーヤーが少ない木材業界において、協議会が目指すデジタル展示場の運営ノウハウなども持つ日本ユニシスとの共創により、県内木材業界のサプライチェーンのデジタル化を目指すこととなった。

▶大手システム会社との共創により、サプライチェーンのデジタル化を推進

協議会はまず、協議会の会員企業に関する情報を一元化し、県産材を活用した住宅・非住宅の建築やインテリアに関する情報をワンストップで提供できるWebサイト「ぎふの木ネット」の構築に取り組んだ。従来、木材メーカーが消費者と直接接点を持つことはなかったが、耐久性や調湿性能に優れた県産材の魅力を消費者へ直接伝えることができれば、新たな需要を掘り起こせると考えた。2019年7月に立ち上がった同サイトを通じて、県内木材業界が一丸となって情報発信できるようになったことで、消費者により効果的にアプローチできるようになった。次に、協議会と日本ユニシスは国産材・県産材を用いて地元工務店が手掛けた木造建築のモデルハウス数十棟の内外装をVR(仮想現実)や動画で内覧できる「デジタル展示場」の構築に取り組んだ。施工事例や好みに応じたモデルハウスの検索機能を実装することで、地域で活躍する工務店をより多く知ってもらい、住まいづくりの参考にしてもらいたいと考えた。工務店とのつながりを持つヤマガタヤ産業が旗振り役となり、会員企業に参加を求めたことで、地元工務店の理解を得られ、2021年5月にサービスを開始する予定となっている。その他にも、従来の商習慣や同業者間の協力不足により、サプライチェーンにおける情報の分断や業務の無駄が生じていると分析し、プレカット加工データや在庫情報・販売データなどをサプライチェーン内で情報共有できる仕組みの構築に向けて取り組んでいる。

▶なくてはならないサービスを築き上げ、サステナブルな森林環境の実現へ

協議会は数社の会員からスタートし、現在は210社・団体を擁する規模に成長した。吉田香央里取締役は「協議会の取組で地元工務店の良い施工事例を消費者に知ってもらったことで、県産材を活用した木造住宅を建てたいという問合せもあった。協議会としての消費者への発信力の高さは、既存会員の更なる賛同と新規会員の参画を得られた。」と成果を喜ぶ。岐阜県の林業の収益が増えれば林道の整備ができ、森林環境が改善されることで土砂災害などの防止にもつながる。吉田社長は「デジタル展示場は行政の補助金などを活用しての構築となる。実証実験から運用へ移行するハードルもあるが、なくてはならないサービスを築き、更なる需要促進、サステナブルな森林環境の実現につなげたい。」と語る。

事例2-2-17:加賀市

スマート農業の実証事業を推進しデータに基づく地域産業の振興を目指す地方自治体

IT・デジタル化

所在地 石川県加賀市

▶「スマートシティ加賀」が取り組む農業の実証事業

加賀市は2016年に第1回「地方版IoT推進ラボ」に選定されて以降、第4次産業革命を見据え、IoT人材の育成と最先端技術の導入による市内企業の生産性向上や技術開発力の強化を柱に、官民連携によるイノベーション施策に取り組んでいる。2019年には全国の自治体では初めてブロックチェーン技術を活用し、住民のそれぞれのニーズに応じた情報を提供するポータルサイト「加賀POTAL」を開設するなど行政サービスのデジタル化も推進。2020年からは、「人間中心の未来社会の実現」を基本理念にスマートシティ加賀構想を掲げている。そんな加賀市では、2016年より農業分野における実証事業にも取り組む。農業の現場では、熟練者の技術や経験、肌感覚に頼る部分も多い。市では、農業の担い手不足により就農人口が減少し、熟練した技術の伝承が途絶え、作物の品質低下や、安定供給に支障を来すおそれが懸念されていた。

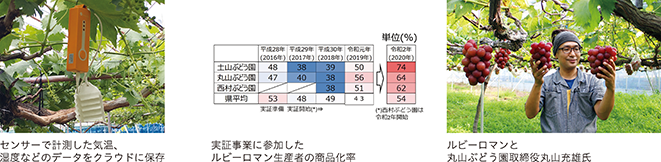

▶栽培が難しい高級ぶどう「ルビーロマン」の商品化率が大幅向上

加賀市では、これらの課題に対応するため、農家の技術を「見える化」する実証事業に取り組んだ。まず対象としたのが、石川県の名産である高級ぶどう「ルビーロマン」であった。ルビーロマンは品質維持のため、粒径が31mm以上、糖度18度以上、粒の色や房の形など厳しい出荷基準がある。また、2016年時点では明確な栽培方法が確立されておらず、商品化率は県平均が50%ほど、加賀市の平均は40%ほどであった。そこで市では、実証事業において生産者の商品化率を80%まで引き上げることを目標とした。ほ場の要所にセンサーを搭載した子機を設置し、気温、湿度、土壌中の水分量などを測定し、ほ場に行かなくてもスマートフォンで現在のデータが確認できるシステムを構築した。急激な温度変化などのトラブルが起きるとアラートが鳴り即座に対応できるようにした。シーズン終了後は、環境データと作業データをマッチングし、県の指導員、生産者、JAとで栽培管理の仮説を構築・検証し、翌年度の栽培方針を決定するなど、情報の共有を図った。4シーズン目の2019年には実証事業に参加した3軒がいずれも県平均43%を大幅に上回る商品化率を達成。2020年には74%の商品化率と県平均を大幅に上回る生産者も現れた。

▶様々な地域特産物への横展開も視野に、更なる地域農業の振興を目指す

有限会社丸山ぶどう園はルビーロマンの実証事業に参加した1軒である。「経験や勘に頼らず絶対値で管理できるのが魅力だった。栽培のコツを産地でシェアして、地域農業の振興につなげられればという思いもあった。」と同園取締役の丸山充雄氏は振り返る。同園ではビニールハウスの覆いの開閉による温度管理が正確に行えるようになり、作業効率は向上。同園の収穫したルビーロマンは、初競りで1房当たり2019年に120万円、2020年には130万円と2年連続で最高値を付けた。加賀市ではルビーロマンから1年遅れで梨とイチゴでもスマート農業の実証事業が行われており、今後は、センサーによる栽培管理を実装しデータ蓄積を継続することにより、新規就農者でも早期に栽培技術を身に付けられる可能性も高まる。また、稲作などの他の作物でもスマート農業の横展開を見据えており、「稼げる実績やワークライフバランスを保てることを示して、少しでもなり手を増やしたい。スマート農業は、農業のイメージを変えるイノベーションになる。」と加賀市農林水産課・山岸由紀夫課長は語る。

事例2-2-18:インフィック株式会社

IoT・AIの活用と大企業との連携により、介護業界のプラットフォーマーを目指す企業

IT・デジタル化

所在地 静岡県静岡市

従業員数 124名

資本金 3,000万円

事業内容 老人福祉・介護事業

▶介護事業の知見とIT技術で高齢者の自立を支援

静岡県静岡市のインフィック株式会社は、静岡県を中心に、神奈川県、埼玉県で21拠点・48事業所を有する介護総合支援事業者である。在宅から介護施設運営までの介護部門全般とシステム開発部門を持つ強みを生かし、介護分野のIoT・AI対応機器の開発にも取り組んでいる。増田正寿社長が、同事業に力を入れる背景には、介護業界の疲弊があった。「慢性的な介護の人手不足が今後も懸念される中で、高齢者の孤独死だけは何としても防ぎたい」。その切実な思いから、介護の現場で蓄積してきた経験とテクノロジーの力で、介護業界の生産性向上と高齢者の自立支援を旗印にしている。

▶「連携」で広がる新サービス

増田社長は、工場で働く従業員や環境を見守る、温度や湿度が計測可能なセンサーを目にし、遠隔で高齢者を見守る用途にも活用できるのではと考え、高齢者生活支援システム「LASHIC」の開発を2015年に開始。短期間で質の高いシステムを開発するには、自社には無い専門領域を持つ社外との連携が早道と考え、試作開発のスピード力を持つ、茨城県つくば市のベンチャー企業に機器の開発を委託。クラウドシステムの開発は都内のアプリ開発企業と連携し、東京電機大学のメンバーからもAIによるデータ解析の精度向上について技術指導を受けるなど、同社は取りまとめ役としてプロジェクトの中核を担った。2016年には、経済産業省/中小企業庁による「新連携支援事業」に採択され、IoTプラットフォームを活用した「LASHIC」が完成した。同デバイスで集積したデータを介護事業者の知見を搭載したAIで解析することにより、介護予防などに対応できることが大きな特徴。「LASHIC」はIoTプラットフォームを活用したシステムであり、同社のデバイスだけでなく、他社のデバイスやサービスも提供できるため、ポータルサイトやシルバー向けヘルスケア事業を行っている大手商社などとの連携も進めている。2019年秋には、大手通信会社が主催する「アクセラレーションプログラム」にも採択され、介護事業者や個人宅へ通信インフラの販売拡大を狙う大手通信会社と、信頼性が高く強固な通信インフラ環境と販売網を活用したいインフィックの考えが一致するなど連携の取組が広がっている。大手企業を始めとした外部パートナーとの連携により、2021年3月時点でLASHICの稼働は累計で約3,000台まで増えている。

▶胸襟を開いて話し合うことで、大手との連携を円滑化

同社では、これらの取組以外にも、経済産業省が実施する課題解決型AI人材育成事業の「AI Quest」で出会った大手企業との連携も進んでいる。介護施設を自社で運営する同社だからこそ蓄積されている介護関連データに、大手企業が関心を持ったからである。連携を円滑に進められている要因について、増田社長は「大企業との連携には一つ事を進めるのにも時間が掛かるものと認識し、それを織り込んで進めていかなければならない。更に連携の発表だけで終わるケースも少なくない。課題を共有し、その上で会社の規模にかかわらず、是々非々で話し合うことが重要。背伸びせず、できないことはできないと自社のペースを崩さない。」と話す。同社は、高齢先進国の日本のサービスとして、将来的には海外でのサービス展開も視野に入れており、今後も介護業界のプラットフォーマーを目指すべく、連携を強化していく方針である。

(3)公的支援機関の活用

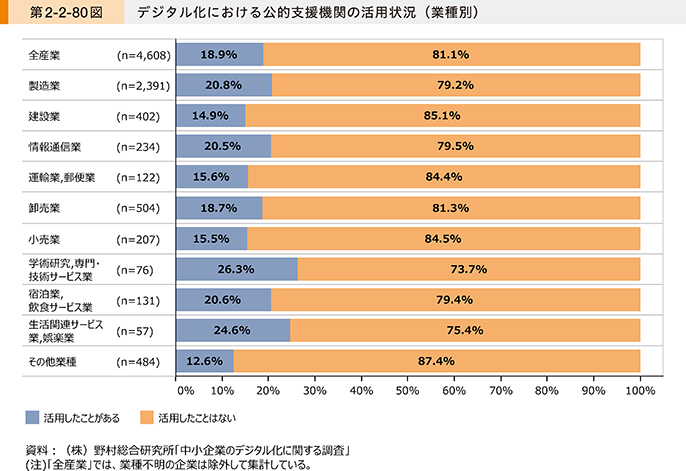

次に公的支援機関の活用について見ていく。第2-2-80図は、業種別にデジタル化における公的支援機関の活用状況を示したものである。これを見ると、業種にかかわらず、デジタル化の取組において公的支援機関を活用したことがある企業は2割程度にとどまっていることが分かる。

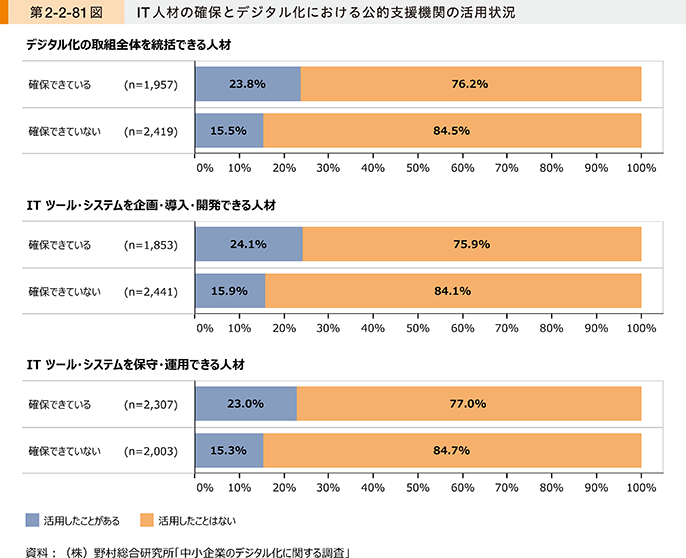

第2-2-81図は、IT人材の確保状況別に、デジタル化における公的支援機関の活用状況を示したものである。これを見ると、IT人材を確保できている企業は、確保できていない企業と比較して、公的支援機関を活用したことがある割合が高いことが分かる。

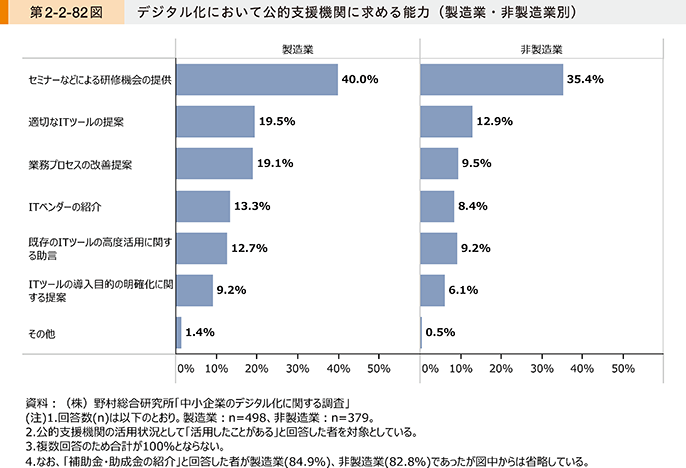

第2-2-82図は、製造業・非製造業別に、デジタル化において公的支援機関に求める能力を示したものである。これを見ると、「補助金・助成金の紹介」を除くと、製造業・非製造業を問わず「セミナーなどによる研修機会の提供」や「適切なITツールの提案」、「業務プロセスの改善提案」などの回答が多いものの、デジタル化における公的支援機関側からの提案に関する更なる認知度向上が期待される。

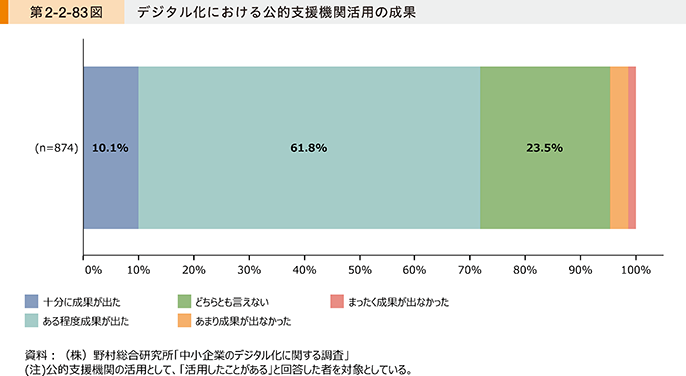

第2-2-83図は、公的支援機関活用の成果を示したものである。これを見ると、約7割の企業が一定の成果を感じたと実感していることが分かる。

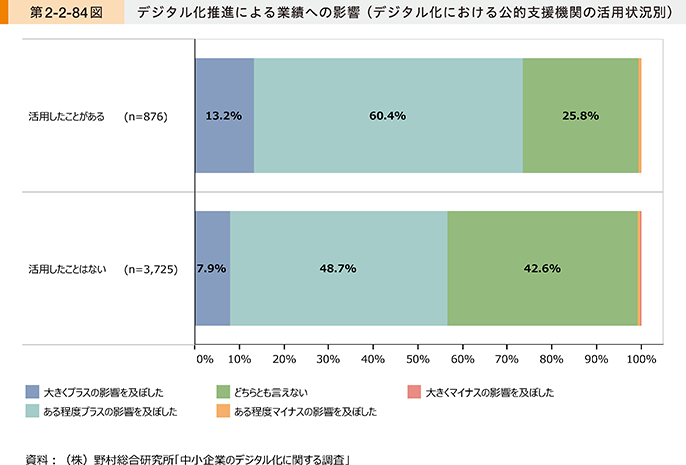

第2-2-84図は、公的支援機関の活用状況別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、デジタル化の推進において、公的機関を活用した企業は、業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高い傾向にあることが分かる。

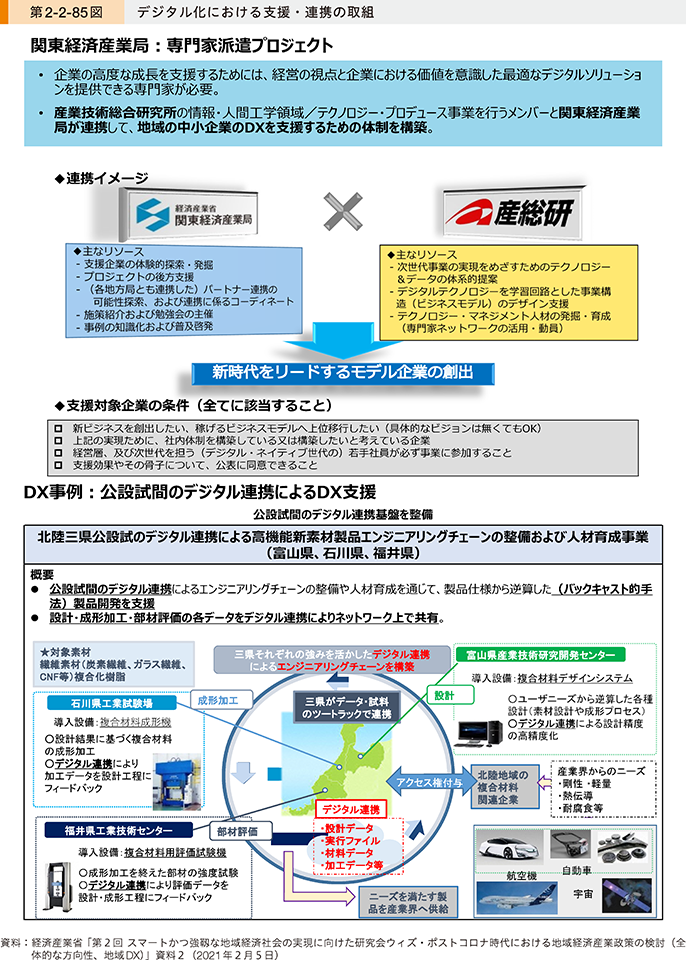

以上、公的支援機関の活用について、活用したことがある割合は少数にとどまるものの一定の成果を実感していることや業績にプラスの影響を及ぼしていることを確認した。最後に、第2-2-85図は、一例として関東経済産業局が(国研)産業技術総合研究所と連携して取り組んでいる支援施策及び北陸三県における公設試験研究機関の連携の取組である。コラム2-2-12のような地域一体型の支援連携の取組と併せて、活用を検討することも有用と考えられる。

事例2-2-19では、中小企業診断士への相談や助言を基に、自社に合った社内のデータ連携の仕組みをゼロから構築し、勤怠管理などの効率化に取り組んだ事例を紹介する。

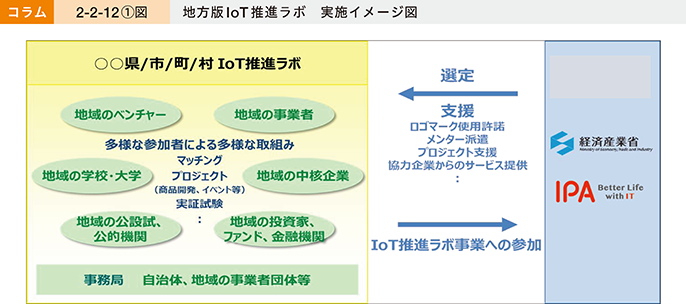

コラム2-2-12:地方版IoT推進ラボ

少子高齢化による働き手不足、地場産業の衰退などの問題は、各事業者の経営課題としてのみならず、地域全体の共通の課題として、全国各地で表面化している。これら「地域課題」を解決するためには、個社ごとに取り組むのではなく、自治体、公的機関、企業、大学など地域の多様な事業主体などが連携し、かつ、IoT・ビッグデータ・AIをはじめとするデジタル技術やデータを有効活用することが効果的である。

そこで、経済産業省・(独)情報処理推進機構(以下、IPAという。)は、産学官が連携し、IoTなどのデジタル技術を活用して効率的かつ効果的に地域課題の解決を図り、地方の経済発展を目指す地域主体の取組を「地方版 IoT推進ラボ(以下、「地方版ラボ」)という。」として選定し、支援を行っている。

選定を受けた地方版ラボは、希望に応じて主に以下の支援が受けられる。

- 地方版ラボマークの使用権付与

- 地方版ラボポータルサイト、展示会などを通じた広報

- 地方版ラボの活動促進・発展に資するメンターの派遣

応募方法などの詳細は、経済産業省Webサイト(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/local_iot-lab/index.html![]() )にて公開しているが、応募があった地域の取組については、以下3つの視点から審査を行う。

)にて公開しているが、応募があった地域の取組については、以下3つの視点から審査を行う。

1.地域性(地域の独自性があるか)

2.自治体の積極性と継続性(自立化シナリオ、キーパーソンがいるか)

3.多様性と一体感(多様な事業主体が連携し合っているか)

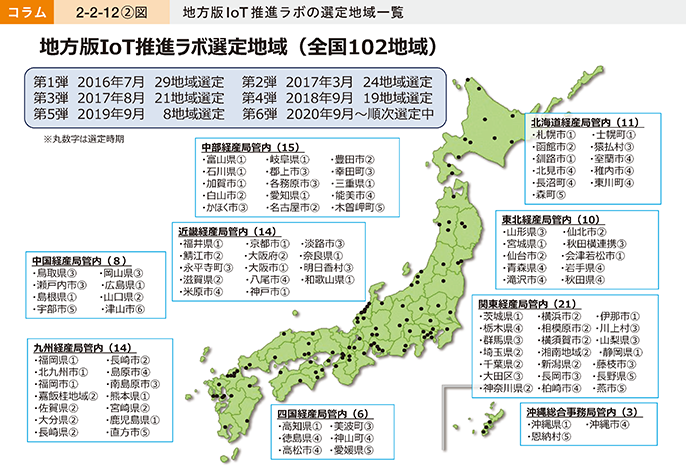

コラム2-2-12〔2〕図のとおり、2021年1月現在、これまでに102地域の取組が地方版ラボとして選定されており、各地方版ラボの活動状況などはIPAが運営する地方版IoT推進ラボポータルサイト(https://local-iot-lab.ipa.go.jp/![]() )にて随時公開している。

)にて随時公開している。

地方版ラボの活動は、各地域が抱える地域課題や主要産業などによって異なり、例えば、地域の中小企業などを対象としたIoTセミナーやITベンダーなどと中小企業のビジネスマッチング、IoTなどを活用した製品開発/実証実験、地域全体のスマートシティ計画の推進といった多岐にわたる取組が行われている。地方版ラボの取組事例をコラム2-2-12〔3〕図にて紹介する。

事例2-2-19:株式会社MPS

外部専門家からの効果的な指導・助言を受け、自社に合った勤怠管理や給与計算のシステムを一元化させた企業

IT・デジタル化

所在地 千葉県千葉市

従業員数 26名

資本金 1,580万円

事業内容 倉庫業

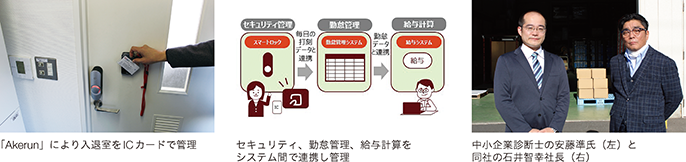

▶入退室管理システムのデータを勤怠管理に活用できないかと相談

千葉県千葉市の株式会社MPSは、物流事業とキャンペーン事務局の代行運営などを展開する企業である。個人情報を扱うことも多い同社は、2018年に事務所内における入退室の管理をより厳格化するため、スマートロック入退室管理システム「Akerun」を導入。情報セキュリティ対策の強化に成功した。デジタル化のメリットを実感した石井智幸社長は、自動的にシステム上に蓄積される入退室の履歴データを勤怠管理や給与計算にも使うことができないかと考えたが、自社に合ったITツールを選定するのが難しかった。そこで、入退室管理システム導入時にも指導・助言を得た中小企業診断士の安藤準氏に相談した。安藤氏は情報処理技術者の資格も持ち、中小企業のデジタル化支援を専門としている。

▶社外の専門家による丁寧な助言を受け、複数のシステム連携に成功

安藤氏は、デジタル化を推進していく上で、同社にとって最適なシステムか、データ連携の相性などを意識することを助言。ITベンダーによるサービスではなく、クラウドサービスを活用することによるコスト面のメリットなども指摘し、既に運用している「Akerun」での入退室の記録を、勤怠管理システムと連携させることを提案した。同時に、それらのデータを会計ソフトと連携させることで、管理者が従業員の残業や生産性を確認・運用できる仕組みづくりを丁寧に説明した。当初、石井社長にとっては、ITツールの種類が多く、自社システムを売り込みたいITベンダーによる営業もあり、迷いも多かった。しかし、安藤氏からそれぞれのメリット・デメリットなどに関する客観的な資料の提供や分かりやすい助言を受けたことで、多くの判断材料を得て導入を検討することができた。その結果、既存のクラウドサービスと組み合わせて新システムを運用することで、費用を月額数万円程度に抑えることにつながった。その後、導入と運用に向けては、従業員の抵抗感を軽減したいという石井社長の思いがあり、安藤氏の助言も得て事前の説明会や試用期間などを用意。2019年2月にシステム設定を開始し、2020年春には幕張本社内で入退室、勤怠管理、給与計算を一貫して見える化できる新システムの構築が完了した。まずは本社内で運用を開始し、順調に機能し社内に浸透してきたことを確認しながら、印西や南船橋の各事業所でも同年末に運用を開始。紙のタイムカードによる出退勤管理は完全に廃止した。

▶見える化されたデータを活用することで事業拡大を目指す

デジタル化により自動でデータを管理できるようになったことで、勤怠管理・給与計算などの事務作業は、2021年1月末時点でシステム導入前に比べて20~30%の軽減に成功した。事業拡大に伴う従業員増員の準備も整えられるようになった。今後は、一元化されたデータの更なる有効活用に向けて、安藤氏と取り組んでいく構えである。「各事業所との連携を深化させ、現場の責任者が必要な情報をいつでも入手できるようにしていく」と石井社長は語る。

4.デジタル化推進に向けた業務変革

最後に、本項ではデジタル化推進に向けた業務の変革について、見ていく。

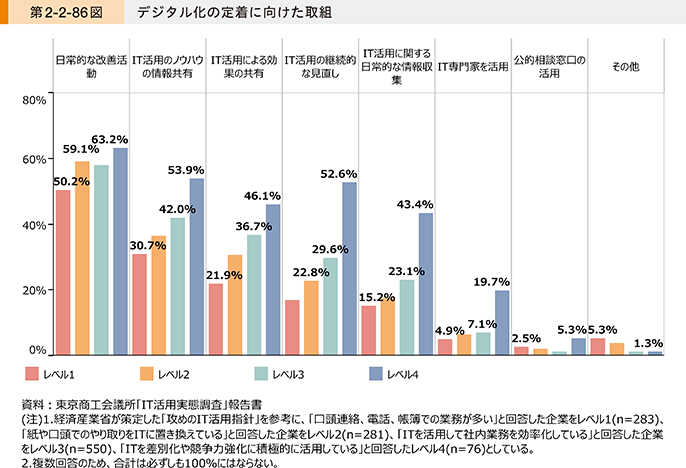

第2-2-86図は、デジタル化の定着に向けた取組を示したものである。これを見ると、「日常的な改善活動」を挙げる企業が多いことが分かる。また、IT活用レベルの高い企業は、活用レベルの低い企業と比較すると「IT活用の継続的な見直し」や「IT活用に関する日常的な情報収集」に関して20%pt以上の差が生じている。

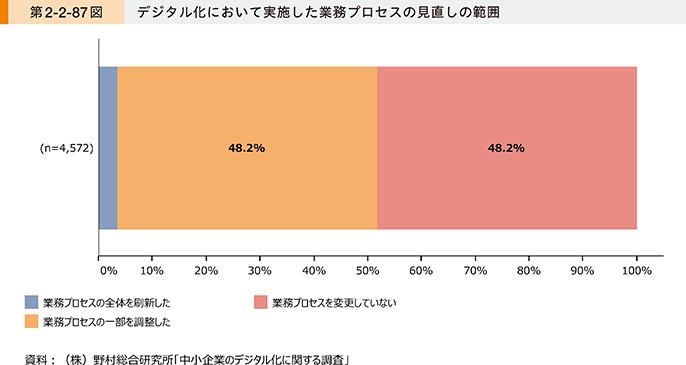

第2-2-87図は、デジタル化において実施した業務プロセスの見直しの範囲について示したものである。これを見ると、業務プロセスの一部を調整した企業が約半数存在していることが分かる。程度の差はあるが、半数以上の企業がデジタル化に伴う業務プロセスの刷新・調整を実施していることが確認される。

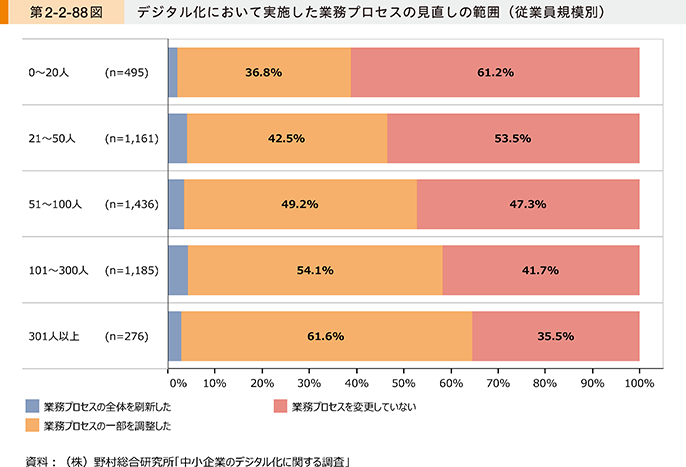

第2-2-88図は、従業員規模別にデジタル化において実施した業務プロセスの見直しの範囲について示したものである。これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど、デジタル化において業務プロセスの見直しを実施している傾向にあることが分かる。

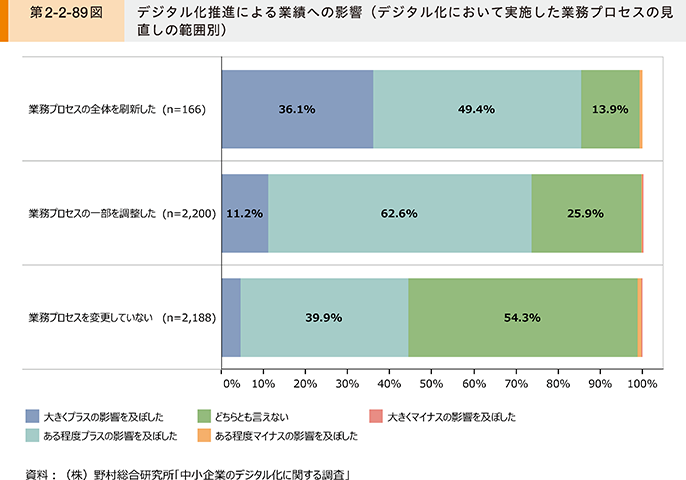

第2-2-89図は、デジタル化において実施した業務プロセスの見直しの範囲別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、業務プロセスの全体を刷新、若しくは一部を調整した企業は、実施していない企業と比較して、プラスの影響を及ぼした割合が高いことが分かる。他方で、業務プロセスを変更していない企業では、半数以上の企業が「どちらとも言えない」と回答しており、業績への寄与を実感できていないことが確認される。

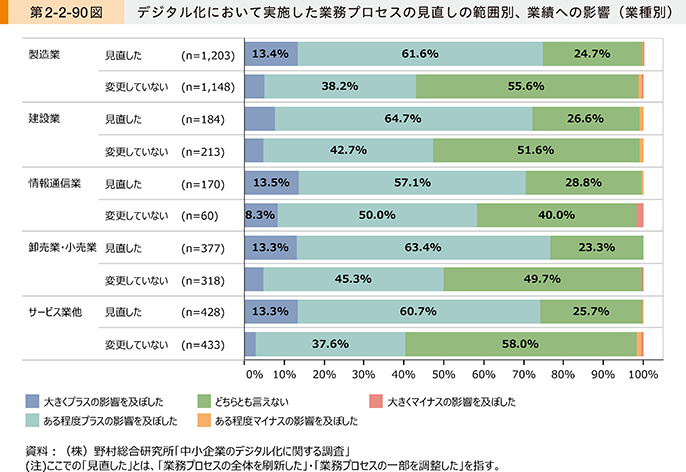

第2-2-90図は、業種別にデジタル化において実施した業務プロセスの見直しの範囲について、デジタル化推進による業績への影響を示したものを示したものである。これを見ると、業種にかかわらず、デジタル化の推進において、業務プロセスの見直しを実施した企業は、業績にプラスの影響を及ぼしている割合が高いことが分かる。

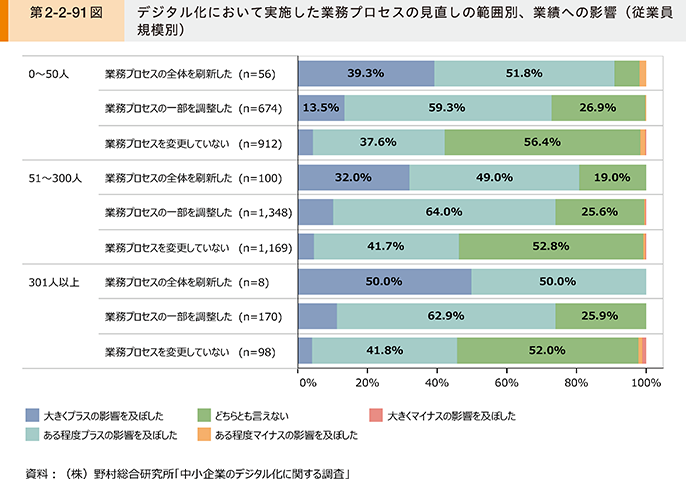

第2-2-91図は、従業員規模別にデジタル化において実施した業務プロセスの見直しの範囲について、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、従業員規模にかかわらず、デジタル化の推進において、業務プロセスの見直しを実施した企業は、業績にプラスの影響を及ぼしている企業の割合が高いことが分かる。

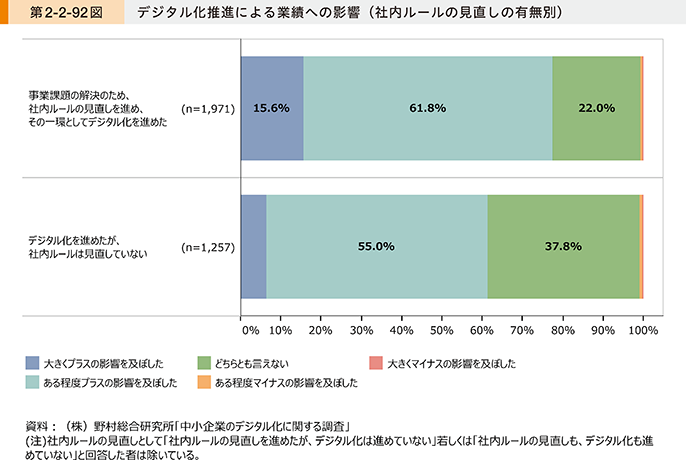

第2-2-92図は、デジタル化を進めるに当たっての社内ルールの見直しの有無別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、事業課題の解決のため、社内ルールの見直しを進め、その一環としてデジタル化を進めた企業は、デジタル化推進の取組によりプラスの影響を及ぼした割合が高い傾向にあることが分かる。

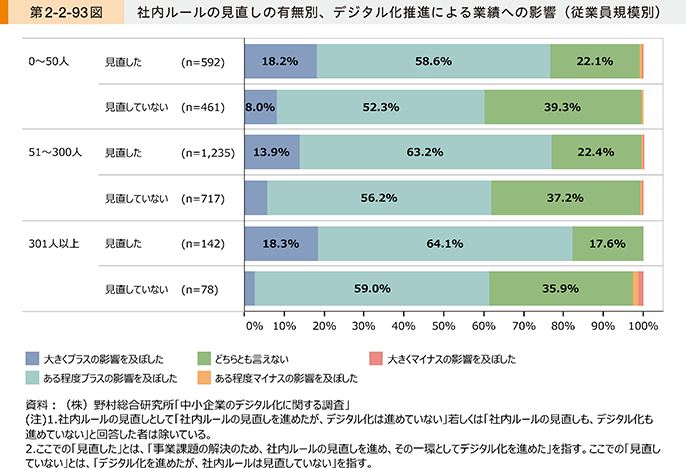

第2-2-93図は、従業員規模別にデジタル化を進めるに当たっての社内ルールの見直しについて、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、従業員規模を問わず、デジタル化を推進する際、社内ルールを見直した企業は、業績にプラスの影響を及ぼした割合が高い傾向にあることが分かる。

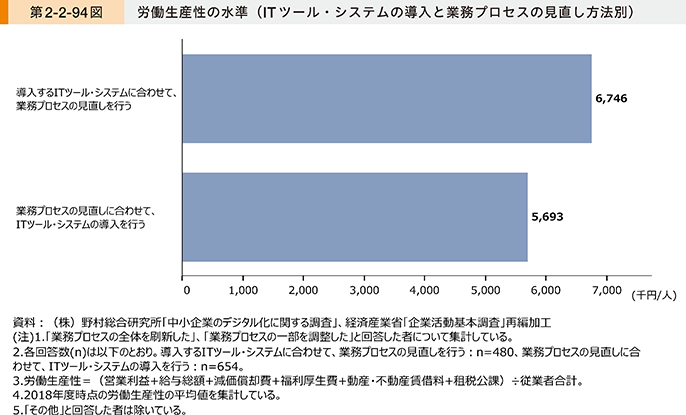

最後に、第2-2-94図は、ITツール・システムの導入と業務プロセスの見直し方法について、労働生産性との関係を示したものである。これを見ると、業務プロセスの見直しに合わせてITツール・システムを導入する企業の労働生産性の平均値は、導入するITツール・システムに合わせて、業務プロセスの見直しを行う企業の84.4%の水準となっている。ITツール・システム起点で、業務プロセスの見直しを行っていくことが有効であることが示唆される。

以上、デジタル化に向けた業務プロセスと社内ルールの見直しについて確認した。デジタル化を単に推進するだけでなく、デジタル化の取組に合わせて、業務プロセスや社内ルールなどを調整し、社内環境を整えていくことが重要であると示唆された。自社のデジタル化に合わせて現場部門と間接部門が連携しながら、社内の改善活動を効果的に実践している一つの例として、事例2-2-20における製造業の取組を紹介し、本節の結びとする。

事例2-2-20:株式会社半谷製作所

製造部門と間接部門が密に連携し、現場に即した改善活動とデジタル化を段階的に推進する企業

IT・デジタル化

所在地 愛知県大府市

従業員数 168名

資本金 4,500万円

事業内容 輸送用機械器具製造業

▶生産管理システムでの成功体験を踏まえ、間接部門のデジタル化に着手

株式会社半谷製作所は、自動車ボディー部品をはじめとした金属プレス加工製造を得意とする1次サプライヤーである。同社が生産管理のシステム化に着手したのは2005年。当時、同社の半谷眞一郎社長が取り組んでいたのは、生産状況の見える化であった。Excelによるデータの収集・分析からスタートし、ITコーディネータにデータの収集や新たに導入するシステムの相談を重ねたところ、今では時間当たりの出来高や生産ラインごとの1人当たりの生産性なども見える化できるまで進んだ。そこで、半谷社長は生産管理システムでの成功体験を踏まえて、業務効率化が課題となっていた間接部門のデジタル化に2020年より新たに乗り出した。

▶現場に即したITツールの活用により、デジタル化の気運が現場に定着

半谷社長が、間接部門のデジタル化において特に重視したのが、システムの使い勝手と単純作業の合理化。半谷社長は「現場が望んでいないものを導入しても定着しない」として、新システム導入前に、経営企画部が中心となり、現場の問題点や改善事項を徹底的にヒアリング。最終的に現場がどんなアウトプットを望んでいるかを意識しつつ、傾聴した。同時に現場業務をフローチャート化し、どの作業に時間が掛かり、どこに無駄があるのかを洗い出し、できるだけ現場に即したシステムを導入した。例えば、これまで給与明細は紙に出力し、封入・のり付けしていたが、廃止して電子化した。2020年1月から従業員のパソコンや携帯端末への給与明細の配信を始めたところ、一か月当たり半日分の作業時間の短縮につながった。年末調整も手書きにより計算ミスが多かったが、同年12月よりクラウド化。人為的なミスが大幅に減ったという。また、固定資産管理はExcelによる手入力であったが、制度改正に合わせて減価償却の計算方法を変えなくてはいけないため、専用のシステムを導入したところ、決算手続などの手間が大幅に削減された。最初はデジタル化への不安を抱えていた従業員も、現場の負担が減ることが分かると「これもデジタル化により合理化できないか」と、改善提案をする従業員も数多く現れた。

▶デジタル化への取組の気運が芽生え、部門を超えた改善活動が社内に定着

勤怠管理は現状、タイムカードによって管理しており、集計した社員の勤務状況は、総務部門しか見ることができない。これをデジタル化し、部門ごとに見える化することで、工場長や班長が部下の勤務状況を確認して業務管理に役立てる計画を立てている。2020年6月からは月1回、RPAの導入に際して社内で勉強会を開き、毎月の従業員ごとの交通費と旅費交通の給与反映、部署ごとの勤務時間集計などの自動化が進む。業務プロセスをフローチャート化し、単純、無駄、重複作業を見える化することで、改善意欲が高まっている。デジタル化の重要性を感じ勉強した結果、プログラミングができるようになった従業員もいるという。「トップがどれだけデジタル化を理解しているかで現場への浸透が決まる。私自身、情報収集を重ね、理解して先導していく。」と、半谷社長は語る。