第2節 中小企業におけるデジタル化に向けた現状

本節では、感染症流行に伴うデジタル化の取組の変化を明らかにするとともに、それぞれのITツール・システムの導入状況やIT人材、情報セキュリティ対策の現状などを確認する。

1.感染症流行前後のデジタル化に向けた取組の変化

本項では、感染症流行前後におけるデジタル化に向けた取組の変化について見ていく。

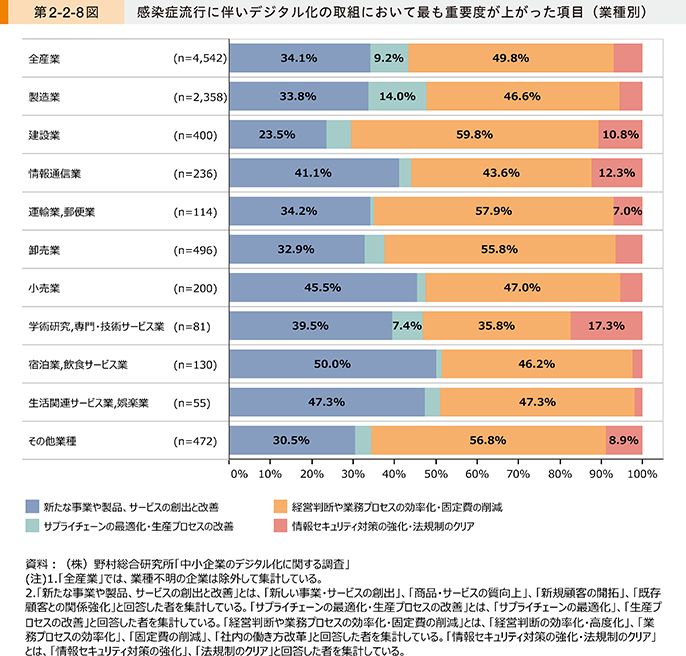

第2-2-8図は、業種別に感染症流行に伴いデジタル化の取組において最も重要度が上がった項目を示したものである。これを見ると、全産業では「経営判断や業務プロセスの効率化・固定費の削減」を挙げる割合が約半数を占めており、「建設業」、「運輸業,郵便業」において多い傾向にあることが分かる。

BtoCが主体である「宿泊業,飲食サービス業」や「生活関連サービス業,娯楽業」では、「新たな事業や製品、サービスの創出と改善」の割合が最も多く、「製造業」では、「サプライチェーンの最適化・生産プロセスの改善」、「学術研究,専門・技術サービス業」では、「情報セキュリティ対策の強化・法規制のクリア」を挙げる企業も一定数存在している。

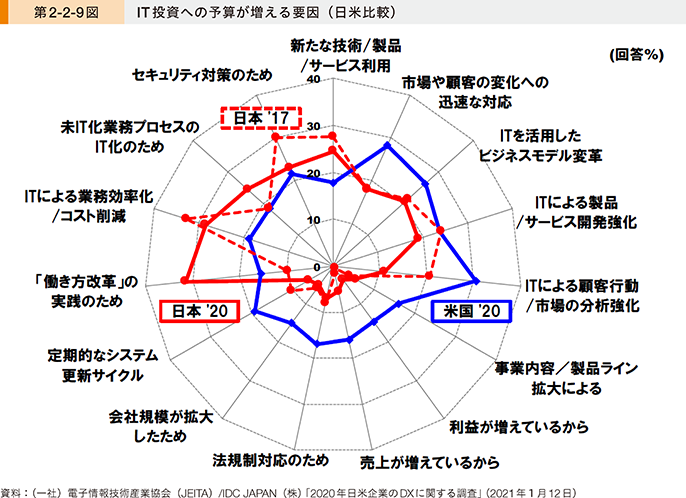

第2-2-9図は、IT投資への予算が増える要因を日米比較したものである。これを見ると、米国企業は市場や顧客などの外部環境の変化を把握するために IT投資の予算を投じている傾向にあるのに対して、日本企業は IT投資の予算の大半が働き方改革の取組や社内の業務効率化に振り分けられている傾向にあることが分かる。

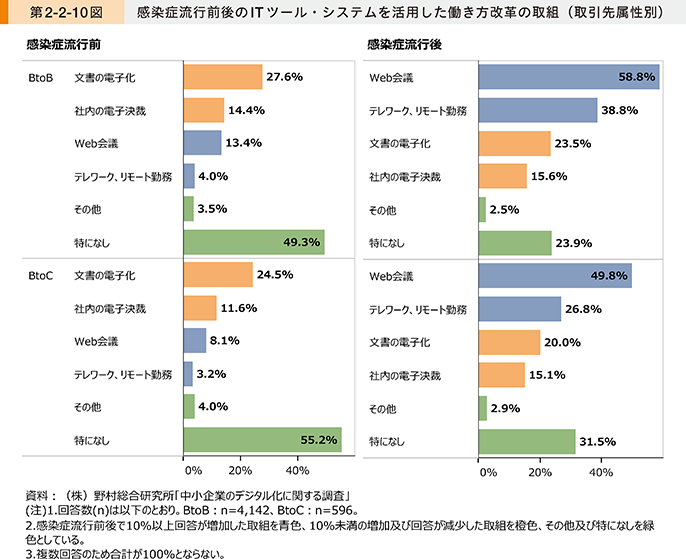

第2-2-10図は、取引先属性別に感染症流行前後で取り組んだITツール・システムを活用した働き方改革の取組を示したものである。これを見ると、感染症流行後において、「Web会議」を挙げる割合が最も高いことが分かる。「Web会議」は、BtoB(45.4%pt増)、BtoC(41.7%pt増)いずれも増加しており、感染症流行を受けて急速に取組が広まっている。

「テレワーク、リモート勤務」もBtoB(34.8%pt増)、BtoC(23.6%pt増)いずれも増加しており、柔軟な勤務形態の整備に向けた変化が見られる12。他方で、「文書の電子化」や「社内の電子決裁」は、取組が進んでいないことが分かる。

12 なお、テレワークなど柔軟な働き方の環境の整備には、適切な労務管理の実施と一体で取り組んでいくことが重要となる。適切な労務管理の実施に向けては、厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト(https://telework.mhlw.go.jp/![]() )」や「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000683359.pdf

)」や「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000683359.pdf![]() )」などを参照されたい。

)」などを参照されたい。

感染症流行を契機に、「テレワーク、リモート勤務」の環境整備が進んでいるものの、「文書の電子化」や「社内の電子決裁」などは進んでおらず、テレワークなどの更なる推進に向けては、様々な課題が散見されると考えられる。

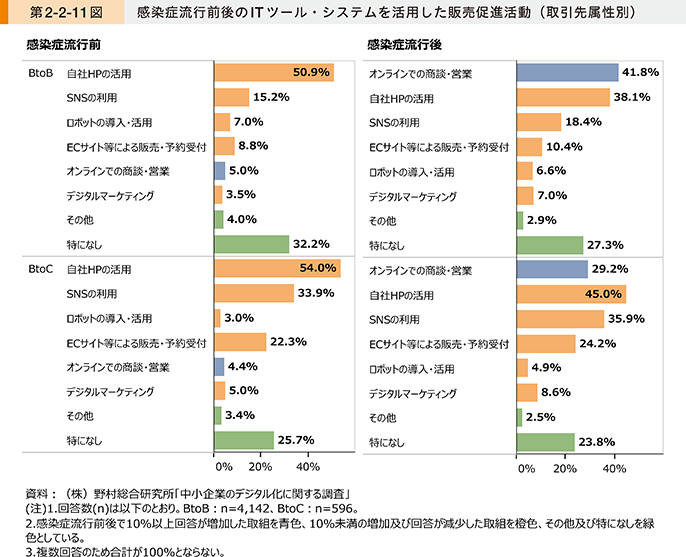

第2-2-11図は、取引先属性別に感染症流行前後で取り組んだITツール・システムを活用した販売促進活動を示したものである。これを見ると、感染症流行後、BtoBでは「オンラインでの商談・営業」、BtoCでは「自社HPの活用」に取り組む企業が4割以上を占めていることが分かる。特に、感染症流行前後で「オンラインでの商談・営業」は、BtoC(24.8%pt増)においても増加しており、感染症流行の影響を受け、対面を減らそうとしているなど、販売促進活動における取組の変化がうかがえる。

以上、本項では感染症流行を契機として重要度の上がったデジタル化の取組について確認してきた。感染症流行を機に、業務効率化目的のデジタル化に力を入れていること、働き方改革・販売促進活動の取組に変化があったことが分かった。事例2-2-1では、清酒製造業において、感染症流行を機にSNSを活用したデジタルマーケティングに一層力を入れ顧客獲得に取り組んだ事例、事例2-2-2では、自社サイトのリニューアルなどを通じて、感染症流行下における巣籠もり需要を獲得した取組を紹介する。

また、事例2-2-3のように、感染症流行前からテレワークを導入し、テレワークの定着化により、働きやすい職場づくりと優秀な人材の確保につなげている企業も存在しており、感染症流行を受けてコラム2-2-3のようなオンライン研修にも関心が高まっていることも紹介する。

事例2-2-1:有限会社渡辺酒造店

マーケティングのデジタル化により感染症流行下のピンチをチャンスに変えることができた企業

IT・デジタル化

所在地 岐阜県飛騨市

従業員数 54名

資本金 3,000万円

事業内容 酒類製造業

▶対面・紙媒体でのコミュニケーション醸成に取り組むも、最近は成長が鈍化

岐阜県飛騨市の有限会社渡辺酒造店は、18年連続でモンドセレクション最高金賞を受賞し、ANAファーストクラスの採用酒にも選ばれた「蓬莱」をはじめとする清酒の製造・販売を行う企業。従来酒販店への販売が中心だったが、酒の量販店が台頭し流通構造が激変した2000年代初頭以降は、消費者との直接取引を重視する戦略を取っている。観光客向けの老舗酒蔵の見学会や、15,000人が集まる人気の交流イベント「蔵まつり」を実施して、消費者との対面でのコミュニケーションづくりを丁寧に行ってきたほか、企画性の高いチラシの発行など紙媒体による営業にも注力。2013年から5年間で売上高倍増を達成した。ところが、若い世代の日本酒離れなど国内の日本酒市場の頭打ちには逆らえず、2018年に成長が鈍化。減収が明らかになった2019年8月決算後、「紙媒体に頼っていては更なる飛躍はない」と判断した同社の渡辺久憲社長は、営業とマーケティングをデジタル化することを決めた。

▶更なる飛躍を目指して、SNSでのマーケティングを最優先の経営課題に掲げる

まずはSNSでのマーケティングに注力した。インフルエンサーに商品を提供してインスタグラムに投稿してもらう「アンバサダー作戦」を開始。自社のフェイスブックやツイッターでの投稿頻度を上げ、内容も充実させた。ITツールに疎い営業社員には業務時間内に学習時間を設定し、ITツール利活用のスキルの底上げを図った。対面の営業機会は減ったが営業の人員は削減せず、逆に動画制作スタッフを増員した。これらの取組の結果、広告費用を抑えるとともに、日本酒の魅力を海外にも伝えていったことで欧米やアジア諸国など新たな販路獲得につなげることができた。そんなデジタル化の手応えが出始めた頃に、コロナ危機に直面した。

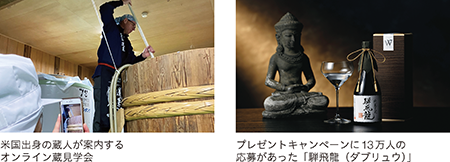

▶デジタル化を加速、オンライン酒蔵見学やSNSキャンペーンでピンチをチャンスに

2020年3月下旬に開催予定だった「150周年蔵まつり」は中止し、デジタル化に一層まい進することを決断した。新型コロナウイルス感染症流行の終息を祈願した日本酒を送料1,000円のみでネット販売し、即完売となった。また、酒造作業のライブ配信や、豪州・米国・香港などをビデオ会議アプリでつないだオンライン酒蔵見学・試飲会を開催。また、インバウンド需要向けの1本5万円の超高級酒をツイッターでのプレゼントキャンペーンに転用し、キャンペーン開始前後でフォロワー数を600から10万に増やした。さらに、BtoBの新規顧客開拓を目指し、オンライン展示会を月2回開催するなど、停滞ムードの業界をリード。戦略が功を奏し、2021年8月期の売上高は前年比93%を確保する見通しとなっている。「今後はアーンドメディア(SNSの口コミや報道などによるメディア露出)による新規集客と、アプリなどを使ったマーケティングの自動化によって、営業社員1人当たり商談件数の倍増、受注率10%アップを目指したい。」と渡辺社長は語る。

事例2-2-2:日本食品製造合資会社

デジタルマーケティングの強化によりEC市場を新たな販路として、感染症流行下の巣籠もり需要を獲得した企業

IT・デジタル化

所在地 北海道札幌市

従業員数 83名

資本金 480万円

事業内容 食料品製造業

▶EC市場を4つ目の新たな販路として模索

北海道札幌市の日本食品製造合資会社は1918年に創業、日本で初めてシリアルやオートミール、及びスイートコーン缶詰を製造・販売した老舗企業である。これら主力製品は時代の流れやブームによって売行きに波があった。安定的な売上げの確保に向けて新たな販路を模索し、一般小売店で販売されている自社製品(NB製品)、小売店や卸売店より委託を受けるPB製品、食品工場や外食産業用の業務用製品へと販路を複数化して市場の変化に強い組織作りに注力してきた。2019年度より、EC市場を新たな販路として確立させることを目標に動き出した。

▶自社サイトリニューアルなどを通じデジタルマーケティングを強化

ECに注力すると決めたのと同時期に、取引銀行である北洋銀行から経営全般に関するコンサルティングを受け、デジタルマーケティングにも目を向けてはどうかと助言を受けた。2020年1月に開催されたECの展示会「イーコマースフェア」にコミュニケーション、マーケティング、製品開発、経営及び営業部門の従業員が参加。ECやデジタルマーケティングの仕組み、顧客を自社サイトへ誘導する方法などを学んだ。同行にデジタルマーケティングに強い株式会社ニトリパブリック(株式会社ニトリホールディングス子会社)を紹介してもらい、自社サイトのリニューアルや Google・ヤフーのディスプレイ広告、検索エンジンで上位に来るための対策など、二人三脚で進めた。自社サイトの中には、近年売上げを伸ばし、健康志向の高まりから更なる売上げ拡大が見込まれたオートミールの専用サイトを設置。赤ちゃんの離乳食やダイエット、筋トレ、介護食など具体的な利用シーンが動画やレシピなどを通じて消費者に伝わるような内容になっている。2020年にはデジタルマーケティングとECに特化した専任担当者を選任。Amazonなどの通販サイトでは検索で上位に来ても欠品が出てしまうとすぐに順位が下がってしまうため、在庫調整などで通販サイトの卸売店との情報を密にして欠品を出さないようにしている。同時にどの程度デジタル広告がクリックされ、購入まで至ったかを分析することが顧客獲得に向けたノウハウにつながった。

▶在庫切れや資材調達ミスを防ぐため、生産販売管理システムを導入予定

感染症流行後の2020年4月には食品工場及び外食産業用の業務用製品が7割落ち込んだが、Amazonなどの通販サイトでの販売を含むNB製品の売上げ増加によって落ち込み分を十分にカバーすることができたという。特にオートミールは、感染症流行下におけるダイエットに有効な健康的な食品としてマスコミに取り上げられたことや専用サイトでの情報発信が追い風となり、巣籠もり需要を取り込むことができた。一方で、需要に追い付かず、欠品の発生や新商品投入スケジュールの遅延を招く時期もあった。このため、今後に向けては生産能力を増強するとともに、生産販売管理システムを新たに導入し、生産計画と在庫・注文状況を一つのプラットフォームで管理し、在庫切れや資材調達ミスなどのサプライチェーンに悪影響を及ぼす要因を排除していく方針としている。「オートミールのブームに火が付き、競争が激化している。今後も自社サイトのリニューアルなどを通じ、製品の優位性を伝えていきたい」と戸部謙ルイス代表社員は語る。

事例2-2-3:兵庫ベンダ工業株式会社

全社的なテレワークの推進に取り組み、社内の声に耳を傾けることで、働き方改革を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 兵庫県姫路市

従業員数 48名

資本金 1,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶介護や子育てのための休職や時短勤務の要望が増え始める

兵庫県姫路市の兵庫ベンダ工業株式会社は、建材の曲げ加工から組立てまでを手掛ける企業である。本社の事務職は女性が多く、2013年頃から介護のための休職や、子育てのための時短勤務の要望が目立つようになった。子育てをしながら共働きをする従業員が「長く・安心して働ける」職場環境を整備し、姫路市以外からも優秀な人材を確保することや、将来的な介護離職の防止を目的にテレワークの導入を進めようと考えた。2014年時点では、東京や大阪などに常駐する従業員や、出張や外回りのためにほとんど社外にいる従業員ら4名のみ、試験的にテレワークを活用していたが、同年12月から同様の勤務形態を事務職全員が選べるようにした。しかし、導入当初は、出社している従業員とテレワーカーとの負担の違いがあり、工場勤務者にはテレワークという考えが伝わりにくく、現場との温度差を解消する必要があった。

▶社内の温度差を解消し、「いつでも・どこでも」仕事ができるという考え方が浸透

本丸明子社長は、この温度差を解消するために、情報・状況の共有、相互の連絡が大事であると考えた。全社的なテレワークの推進に向けて、まずMicrosoft 365の予定表共有やチャット機能、社内ネット掲示板を導入し、部署内のスケジュール管理やコミュニケーション、情報共有の円滑化を推奨した。当初は使用を避ける従業員も多かったが、業務効率化のメリットが次第に伝わっていき、導入から半年後には自然と本社スタッフ全員が使うようになった。工場で勤務する従業員に対しては、3名の工場長を中心にデジタル化による業務効率化のメリットを本丸社長から丁寧に説明していったことで、「いつでも・どこでも」仕事ができるという考え方が1年後には社内全体に浸透していった。他方で、文書の電子化なども進めたが、業種柄、取引先によっては押印やFAXの文化が根強く、紙の図面の持込みもあることから、出社して業務に対応せざるを得ない従業員から不満の声も上がった。そこで、FAXや持込み図面については担当者を決めず、臨機応変に対応するよう社内のルールを変更したところ、不満は解消され、自然と社内で協力し合うようになっていった。これらの取組の結果、場所に縛られない働き方が浸透し、事務職からの休職や時短勤務の要請は無くなり、また、優秀な人材の確保に大きな効果があった。ITや映像などの専門人材、法務、広報、産学官連携担当は東京、大阪、神戸といった各地で仕事をしており、勤務地の限定がない従業員は、2021年2月現在で7名に増加した。

▶感染症流行下でも速やかに柔軟な勤務態勢に移行

感染症流行下においても、既にテレワークとフレックスタイム制が根付いていた同社は、テレワークと時差交代制出勤を組み合わせた勤務体制へ速やかに移行し、業務を遂行できた。「現在は感染症による影響でテレワークの重要性が唱えられている、大事なのは「皆が安心して安全に働ける環境」を築くこと。これからも社員の声に耳を傾け、安心・安全な職場づくりにまい進していきたい。」と本丸社長は語る。

コラム2-2-3:webを活用した中小企業大学校の新しい研修スタイル(WEBee Campus)

(独)中小企業基盤整備機構では、全国9か所に設置した中小企業大学校において、中小企業の経営者、管理者、後継者向けの研修や、中小企業支援機関の職員を対象とした研修など、様々な研修を実施している。長年にわたって対面型の集合研修を実施してきたが、2018年に、オンライン研修に特化した中小企業大学校web校を新たに設置。web会議システムを活用したリアルタイム双方向通信の研修サービス「WEBee Campus(ウェビーキャンパス)」を開始した。

当初は、各地の大学校から遠く離れた地に立地する企業や、多忙な経営者・管理者などにも研修の機会を提供する目的でスタートしたが、2020年4月の新型コロナウイルス感染症流行に伴う緊急事態宣言発令後に受講申込みが増加。中小企業大学校web校ではコース数を増やすなどの対応を行い、受講数増に対応している。

オンライン研修の受講については、研修会場までの移動時間や旅費がかからないことをメリットとして挙げる中小企業がある一方、オンラインでの研修受講に抵抗を感じていたものの、感染症流行に伴い他県の研修会場への移動が難しいため、これを選択したケースもあり、中小企業における研修の受講スタイルに変化が現れてきている。

(WEBee Campus)https://webeecampus.smrj.go.jp/![]()

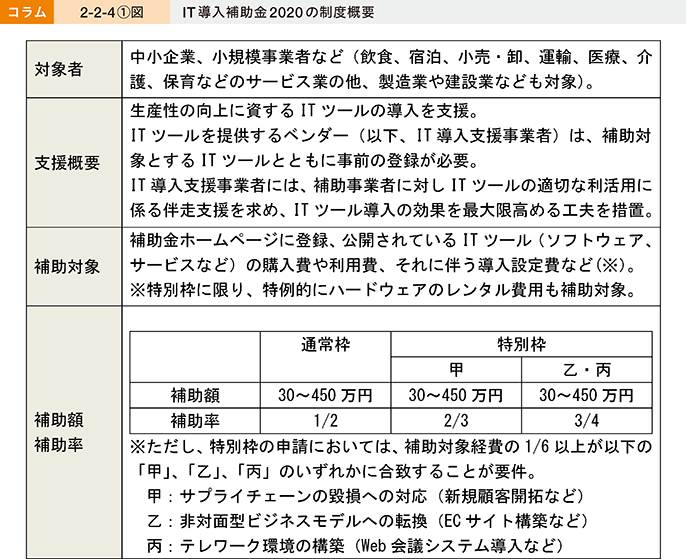

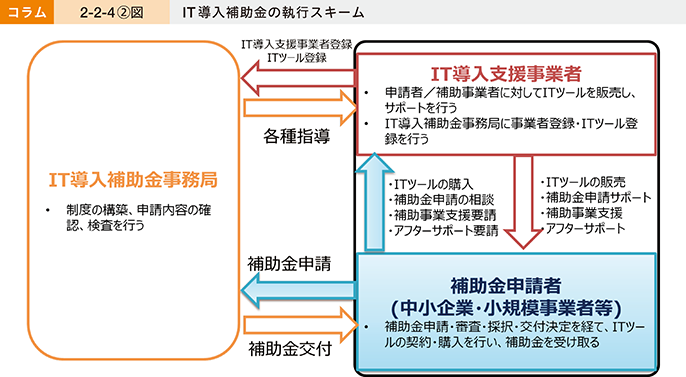

コラム2-2-4:サービス等生産性向上IT導入支援事業

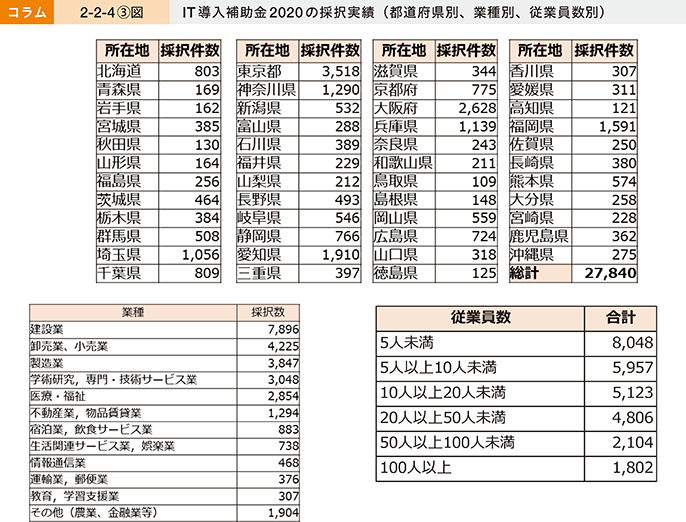

サービス等生産性向上IT導入支援事業(以下、「IT導入補助金」という。)は、中小企業などの生産性向上を目的に、中小企業などがバックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得などによる生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)を導入する際の経費を補助する制度である。

令和2年度事業(以下、「IT導入補助金2020」という。)においては、上記制度(以下、「通常枠」という。)に加えて、感染症への対策などを目的に、生産性の向上のみならず、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に資するITツールを導入する事業者を優先的に支援する「特別枠」を創設。IT導入補助金2020では、約28,000件の事業者を支援し、感染症流行前後における中小企業などのIT活用を推進した。(IT導入補助金2020では、2020年3月から公募を開始し、複数回に分けて、同年12月まで公募を実施。)

2.ITツール・システムの導入状況

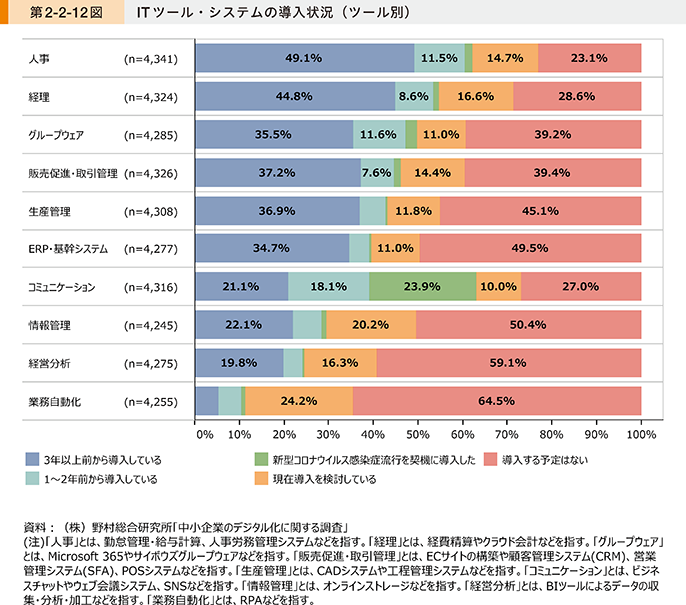

第2-2-12図は、ITツール・システムの導入状況を示したものである。これを見ると、「人事」や「経理」関連のITツールの導入が他の分野と比較すると、以前より進んでいることが分かる。

「コミュニケーション」関連のITツールは、「1~2年前から導入している」若しくは「新型コロナウイルス感染症流行を契機に導入した」と回答する割合が4割を超えており、働き方改革の取組が進んでいることが示唆される。

「業務自動化」や「経営分析」関連のITツールについては、現段階では導入予定のない企業が6割前後を占めている。

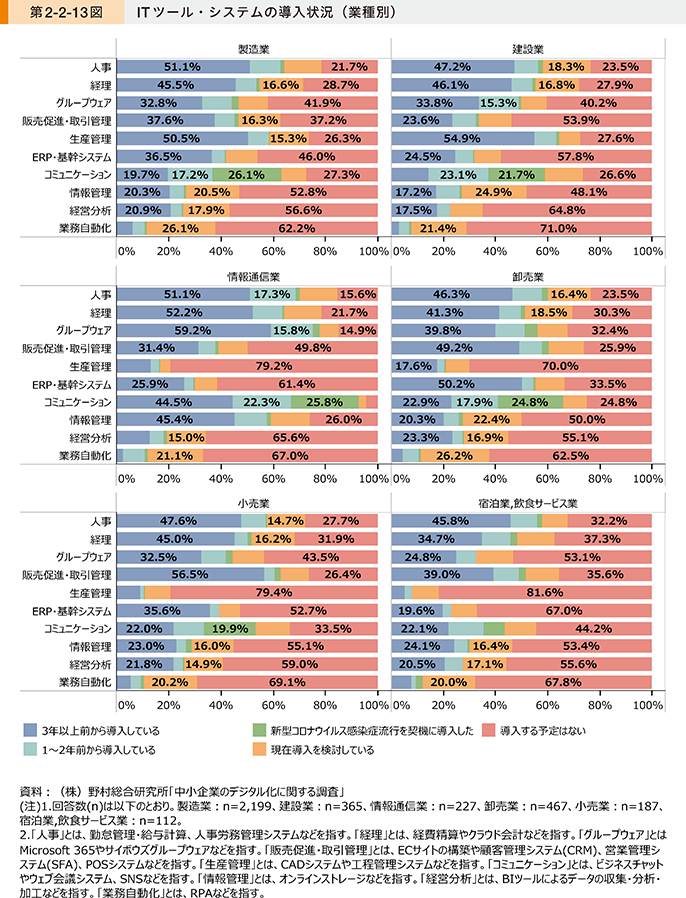

第2-2-13図は、業種別のITツール・システムの導入状況を示したものである。これを見ると、「製造業」や「建設業」では、「生産管理」関連の導入、「卸売業」や「小売業」では、「販売促進・取引管理」関連の導入が進んでいる。他方で、「宿泊業,飲食サービス業」では、他業種に比べ全体的にシステム導入が遅れていることが分かる。

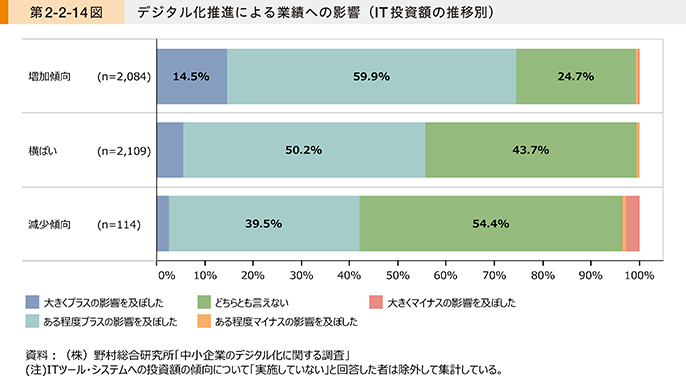

第2-2-14図は、IT投資額の推移別に、デジタル化推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、IT投資額が増加傾向にある企業は、デジタル化の推進が業績に好影響を与えている割合が70%を超えており、IT投資を増加させたことにより、業績にプラスの影響を及ぼしていることが分かる。

事例2-2-4では、業務効率化と営業力強化の観点から、RPA13の導入により定型業務の自動化を進め、社内のモチベーションアップにもつなげている企業の事例を紹介する。また、ITツールの導入にあたっては、コラム2-2-5のような支援サービスも活用し、自社のニーズに合ったITツールを選択していくことも重要と示唆される。

13 Robotic Process Automation:コンピューター上の定型作業を自動化する技術。

事例2-2-4:キミセ醤油株式会社

RPAの導入により定型業務を自動化し、従業員の残業時間短縮を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 岡山県岡山市

従業員数 70名

資本金 1,500万円

事業内容 調味料の製造・販売

▶売上げの約80%を「御用聞き」による一般消費者への直販で稼ぐ老舗

岡山県岡山市のキミセ醤油株式会社は、1866年創業の老舗で、しょう油やみそ、ポン酢などを独自の手法で製造する。売上げの約80%は中国・四国地方の顧客を35人ほどの営業担当者が月1回のペースで直接訪問する「御用聞き」で稼ぐ。同社の永原琢朗社長は1998年に入社後、当時出始めの電子手帳を活用し、詳細な顧客情報や購入履歴などのデータベース化に取り組んだ。2010年の社長就任後も、生産性の向上により従業員の残業時間を減らすよう業務改善を行ってきた。しかし、きめ細かな営業活動のためには、顧客情報の管理業務などに時間が掛かり、従業員の退社時刻が遅くなるのが課題だった。

▶RPAの導入で連絡を必要とする顧客の抽出、リスト作成を自動化

永原社長は、2019年1月に経営サポート事業を行う企業の勉強会でRPAの有効性を知る。勉強会の仲間が運営するビジネスホテルがRPAを導入していると聞き、すぐに視察した。そこで、5~6店舗から送られてくる営業日報の数字を、支配人が1クリックすると、僅か数分で自動集計が完了するのを目の当たりにした。支配人によれば、かつては毎日帰り間際に30分~1時間も要して集計していたという。永原社長は、その動作を実際に見て感銘を受け、視察に同行した導入チームのリーダー候補と相談して導入を決定。3か月ほどの準備期間の後、2019年秋にコールセンターで電話をかけるべき顧客を自動抽出する機能を実装。続いて毎日の営業訪問先リストの自動作成に着手した。永原社長は、RPA導入のリーダーにITリテラシーの高い若手を起用し、経験豊富なベテランの営業ノウハウを聞き出しながら、アポイントメントの頻度や優先順位を数値に置き換える取組を進めさせた。その数値を基に「御連絡必要度」という新指標を自動計算させ、それを顧客リストに組み込むことにより、訪問優先度の高い顧客を自動的にリスト化できるようになった。

▶業務の効率化が時短とモチベーションの向上につながる

RPA導入の際は、キーワードによる検索や抽出ができるように、顧客情報に入力する用語を社内で統一した。導入時にはIT導入補助金も活用した。導入前1年間と導入後の1年間を比較すると、従業員の残業時間が1人当たり月3時間6分減少した。コールセンターでは1件の電話アポイントを得る平均時間が2.6分短縮できた。感染症拡大の影響で2020年2月期の売上げは減少したが、RPAを導入していない百貨店ルートなどの卸売部門が前年同期比で約20%減だったのに対し、御用聞き部門は3.5%減にとどめた。RPAにより自動作成されたリストを用いて訪問先で購入履歴を一目で確認でき、携帯端末を開いて調べる時間が減少。顧客と親密に会話する時間が増えたことが売上げと仕事に対するモチベーション向上に貢献した。「SNSからネット通販への動線分析などは自分たちでプログラムを作っている。これで1日10分の時間短縮になった。今後も面倒な業務の自動化を、少しずつ積み重ねていきたい。」と永原社長は語る。

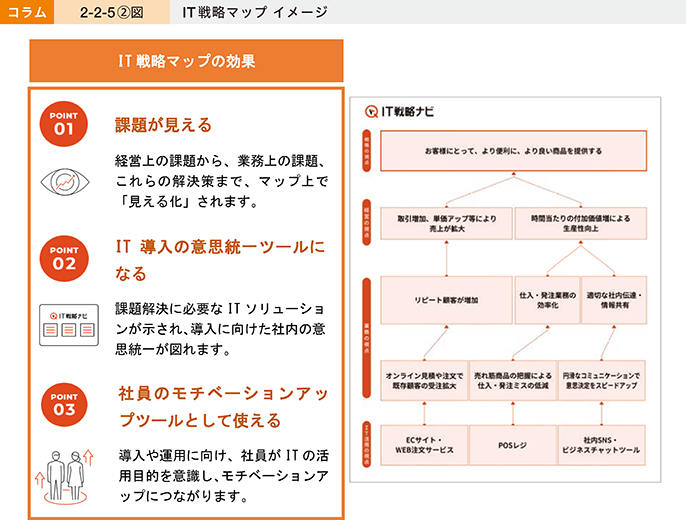

コラム2-2-5:IT戦略ナビ

(独)中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。)では、2020年12月、Web上で簡単に、自社の経営課題・業務課題を見える化し、ITツールを活用したストーリーを描く「IT戦略ナビ」を公開、運用を開始した。同サイトは、ITツールの活用による業務効率化や売上げ拡大などに取り組む中小企業・小規模事業者だけではなく、事業者のITツールの導入を支援する支援機関の活用を目指している。

サービス開発の背景

中小機構では、2020年4月より、専門家との3回の面談を通して、経営課題・業務課題を、全体最適の視点から整理・見える化し、ITツール活用の可能性を提案する「IT経営簡易診断」を開始した。

当事業の実施を通じて、「ITツール活用への気付き」を促すことは有効であることが分かり、診断の仕組みを「もっと簡単」にすることにより、中小企業に「もっと拡大」できないかという問いが、IT戦略ナビを開発するきっかけとなり、コンセプトとなった。中小企業の多くが悩んでいる課題や、それらの課題解決に向けた有効なITツールなど、IT経営簡易診断で蓄積されたノウハウ、実績を基に機能が設計されており、「何から始めればよいのか分からない」経営者が、ITツールの活用を考える最初の一歩として利用できる。

主なコンテンツと機能

IT戦略ナビでは、Web上で、〔1〕「経営課題」、〔2〕「業務課題」、〔3〕「課題に対する取組のポイント」の3ステップの質問に回答すると、ITツールの活用による自社ビジネスの成功へのストーリーが1枚の図にまとめられ、「IT戦略マップ」として出来上がる。

自社の課題が見える化され、課題解決に役立つITソリューションを知ることができるので、課題解決への思いについて社内での共有や、IT導入の必要性や効果を説明するケースでの活用など、デジタル化を推進する上での羅針盤のような使い方も可能となっている。

デジタル化の入り口として有効なIT戦略ナビだが、IT導入補助金のほか、中小機構が提供する他の支援施策と併せて使うことで、更に深い気付きを得ることや、ITツールの導入をスピーディーに実現していくことも可能である。例えば、ビジネス用アプリケーションを紹介するサイト「ここからアプリ」では、業種や活用目的に合わせて有効なアプリを検索でき、具体的な製品・サービスを確認できる。また、専門家とのリアルの対話を通じた「IT経営簡易診断」を組み合わせて活用することにより、デジタル化、それによる生産性向上へのより一層の近道となる。

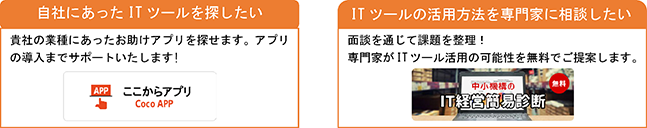

3.クラウドサービスの導入状況、今後の利用方針

第2-2-15図は、クラウドサービスの導入状況を示したものである。これを見ると、「グループウェア」におけるクラウドサービスの導入率が半数以上と最も高く、次いで「情報管理」、「コミュニケーション」関連のクラウドサービスの導入率が高くなっている。他方で、全体的に見ると、総じてクラウドサービスの利用は進んでいないことが分かる。

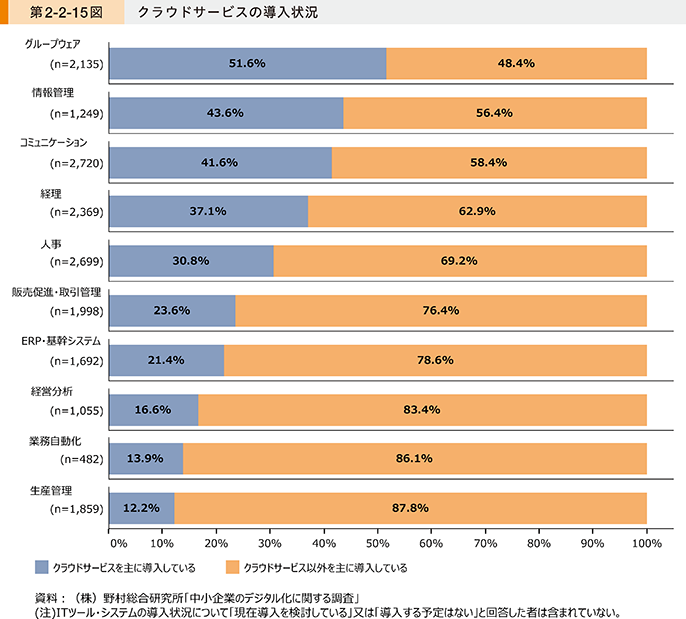

第2-2-16図は、従業員規模別に今後のクラウドサービスの利用方針を示したものである。これを見ると、全体では今後の利用拡大に積極的な企業が半数以下にとどまることが分かる。

クラウドサービスは自社でサーバーを保有する必要がなく、利用するデータ量や時間などに応じて費用を支払うことから、規模の大きくない企業でも低コストで導入可能なものの、従業員数が多い企業ほど、クラウドサービスの利用拡大に積極的な傾向にあることが確認される。

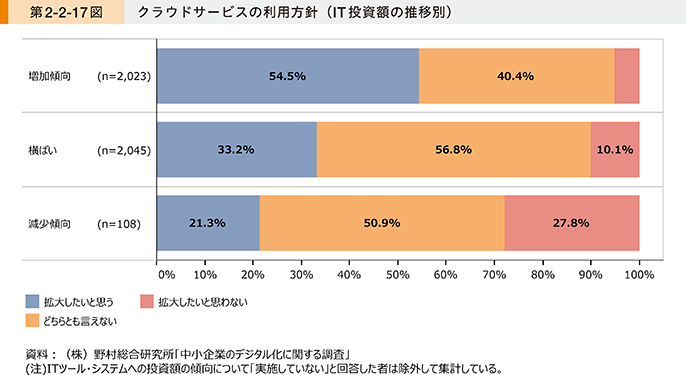

第2-2-17図は、IT投資額の推移別に今後のクラウドサービスの利用方針の関係を示したものである。これを見ると、IT投資額が増加傾向にある企業は、クラウドサービスの利用拡大にも積極的なことが分かる。

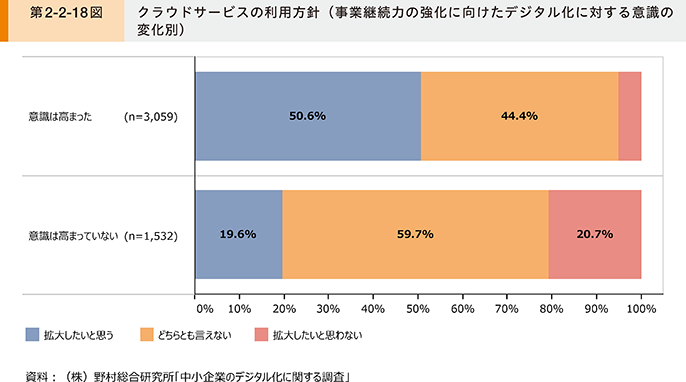

第2-2-18図は、感染症流行を踏まえて、事業継続力の強化に向けたデジタル化に対する意識の変化別に、今後のクラウドサービスの利用方針を示したものである。これを見ると、事業継続力の強化の観点から感染症流行をきっかけとしてデジタル化への意識が高まっている企業は、クラウドサービスの利用拡大にも積極的な考えにある傾向が分かる。

短期間で導入可能なクラウドサービスを導入することで、事業継続力の強化の観点からも環境変化に対して柔軟に対応を図ろうとしていることも考えられる。

以上、クラウドサービスの導入状況と今後の利用方針について確認してきた。事例2-2-5では、建設業において、工事の進捗管理や現場の安全確保に向けてクラウドサービスを効果的に活用する例を紹介している。また、事例2-2-6のように、クラウドサービスの活用により、子育て世代の女性の働きやすい職場環境づくりや情報共有の円滑化を図り、自社の清掃サービスの品質向上に取り組んでいる企業も存在する。

事例2-2-5:株式会社小田島組

各工事現場の進捗状況をクラウドサービスで一括管理し、業務配分の適正化により生産性の向上や働き方の多様性を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 岩手県北上市

従業員数 141名

資本金 2,300万円

事業内容 総合工事業

▶限られた人手で受注量を確保するため、工事のデジタル化を目指す

岩手県北上市の株式会社小田島組は、県内全域で公共土木工事を手掛ける企業である。同社の小田島直樹社長は2005年に「売上高5年で2倍」の経営計画を掲げ、受注量の確保に合わせて従業員数も積極的に増加させたものの、経験の浅い若手従業員の比率がベテラン従業員より高くなっていった。小田島社長は「建設業は経験産業。一人前になるのに5年以上は必要といわれているが、そんなには待っていられない。」と、若手従業員とベテラン従業員それぞれの生産性を向上させる方法を模索。限られた人手で受注量を最大化する方法として思い付いたのが、「公共工事のデジタル化」である。「セントラルキッチン方式」14を参考に、建設現場事務所の内勤作業を1か所に集約して管理すれば、一定の品質を保つことができると考えた。

14 飲食業において、1か所で全店分の調理をして各店に送り、各店では簡単な作業だけで客に料理を提供する方式。各店にベテラン調理人を必要とせず、料理の品質も保つことができる。

▶クラウドサービスを活用し、工事の進捗管理を効率化

小田島社長はまず、現場単位で管理していた工事の現場の様子や進捗状況に関する写真管理を本社で一括管理するように変更。公共工事では進捗状況や工事完了時に現場写真を撮るため、現場で撮影したデータの収集・管理を若手従業員に任せ、ベテラン従業員には写真管理に割いていた時間を使い、難しい工事の現場作業に注力させた。若手従業員は、多くの工事現場を撮影し、ベテランが現場作業に取り組む様子を知ることで早期戦力化にもつながっていった。仕事内容を細分化し、経験が不要な仕事を集約化したことで、若手とベテラン双方の生産性を高めることに成功した。また、データ管理などの仕事は時間も場所も選ばないため、子育て中の女性が家事や育児の合間に自宅で仕事をできるようになった。データ管理と並行して、書類の電子化やチャットツールの利用を社内で徹底。人やモノが移動する時間の無駄を取り除き、工事ごとの進捗管理や社内の連携促進にも取り組んだ。安全管理の品質に差が生じないよう、「こんな場所が危なかった」など危険な場所の写真データと現場作業者の気付いたコメントを共有することで、事故を未然に防ぐことや社内の安全意識の啓発にもつながっている。

▶デジタル技術をいかした業容拡大と働き方改革推進を見据える

クラウドサービス導入当初は現場の反発もあったが、次第に効果が現われ始めると、いつしか同社では欠かせないツールとなった。こうした取組により、小田島社長が経営計画を掲げた2005年には年間受注件数が5件程度であったが、2020年には年間受注は24件、売上高は約35億円にまで増加。今後に向けては、RPAによる入力業務の自動化や、現在受注している他社の写真管理サービス事業を拡大させていく構想もある。「経験不足の従業員に仕事を任せるための苦肉の策であったが、今では働き方の多様性の実現にもつながっているし、生産性が向上し収益が上がれば、従業員にも給与として還元できる。デジタル技術をフルに使いこなし、働き方の多様性を維持したまま給与水準の向上にも努めていきたい。」と、小田島社長は夢を語る。

事例2-2-6:株式会社お掃除でつくるやさしい未来

クラウドサービスの活用により、子育て世代の雇用創出と、遠隔地スタッフのモチベーションの向上を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 福岡県春日市

従業員数 71名

資本金 300万円

事業内容 建物サービス業

▶安心して子育てできる地域づくりが顧客の信頼を生む

福岡県春日市の株式会社お掃除でつくるやさしい未来は、主に集合住宅の共用部の清掃を行う企業である。契約物件は東北、関東、近畿、九州の7府県に点在。スタッフの9割以上を短時間雇用で契約する子育て世代の女性が占めているため、女性の働きやすさを優先し、清掃する時間帯を調整することが比較的可能な集合住宅の共用部の清掃に的を絞った。2010年代前半、本社から片道2時間ほどの場所で大口注文が入ったため、直行直帰できる現場付近在住の新規スタッフを採用することにしたが、直接コミュニケーションが取れないことで、本社スタッフと同じモチベーションで働いてもらえるか、清掃サービスの品質を維持できるかが懸念された。

▶クラウドサービスで遠隔地と本社のコミュニケーションを円滑に

同社の前田雅史社長は、クラウドツールに関する知識は乏しかったが、当時福岡県が立ち上げた「テレワーク導入支援事業」の活用がきっかけで、既製のクラウド型コミュニケーションツールを導入することにした。複雑に作り込んだものではなく、一般的なもので、用途に合わせて簡単にカスタマイズできるものを導入した。試行錯誤を重ねることで、スピード感をもって事業に合った形にすることを意識したためである。その結果、ツール内にあらかじめ用意された社内限定の電子掲示板やチャット、メールなどの機能を使って、遠隔地のスタッフが本社スタッフと円滑に意思疎通できる仕組みを構築し、遠隔地のスタッフにおいても本社と同レベルの清掃品質の確保とモチベーションの向上を図ることができた。次に、事業が拡大するにつれて、勤怠や経費など管理業務が増えた。そのため、第2ステップとして、クラウド型の業務改善グループウェアを追加導入した。導入効果が最も大きかったのが作業報告。アクセス権限など自在なカスタマイズが可能であり、社外の人もツールが利用できる。スタッフがスマートフォンで清掃完了の操作を行うと、顧客に完了のメッセージが届き、記載されたURLをタップするとグループウェアを通じて詳細な報告が確認できる仕組みとなっている。「不審物があったので管理人さんに預けました」と現場写真とともに報告があったので、顧客は「○○さん、いつも丁寧なお仕事ありがとう!」と返事のコメントを入れる、という具合に使える。クラウド上に蓄積される報告書は2021年1月末現在で12万件を超えており、スタッフは閲覧・検索して活用するなどノウハウの宝庫となっている。

▶名前を呼ばれて評価される喜びがスタッフのモチベーションに

クラウドサービス導入後5年間で、営業エリアの市区町村数は11倍、清掃契約棟数は7倍、雇用者数は3倍に伸びた。働きやすい環境づくりも奏功し定着率も向上。また、顧客からのコメントはスタッフのモチベーション向上にもつながっている。それまでの「掃除のおばちゃん」が、名前を呼んで仕事ぶりを褒めてもらえるようになり、その喜びがスタッフを大きく成長させているという。「子育て世代に仕事が創れたのが一番。仕事場に連れてくる子供たちが大きくなったとき、地元に仕事があるように今後も雇用を創出していきたい。」と前田社長は語る。

4.IT人材の確保と育成

次に、IT人材の確保と育成について見ていく。なお、本章におけるIT人材とは、ITツールの活用や情報システムの導入を企画、推進、運用する人材のことを総称している。

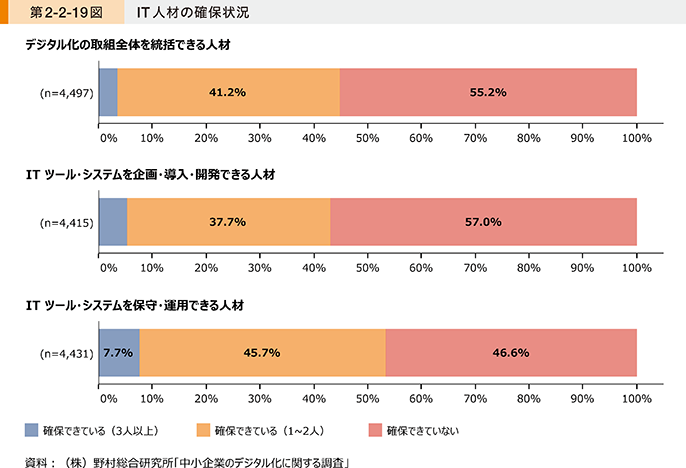

第2-2-19図は、IT人材の確保状況を示したものである。これを見ると、デジタル化の取組全体を統括できる人材及びITツール・システムを企画・導入・開発できる人材は、半数以上の企業が確保できていないことが分かる。

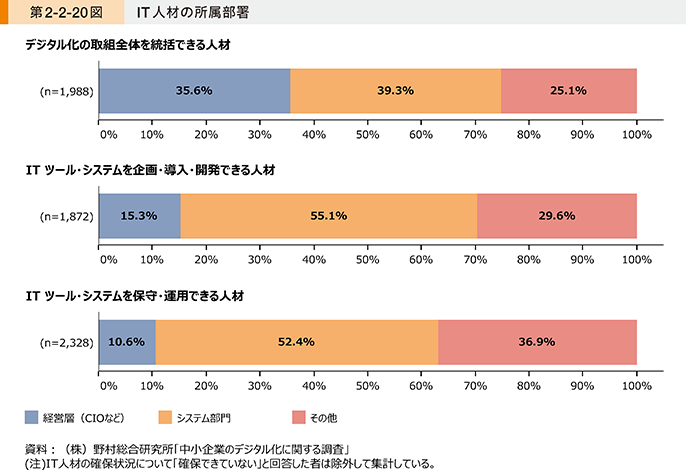

第2-2-20図は、IT人材の所属部署を示したものである。これを見ると、ITツール・システムを企画・導入・開発できる人材及びITツール・システムを保守・運用できる人材は、半数以上の企業において「システム部門」に配置されていることが分かる。

他方で、デジタル化の取組全体を統括できる人材は、「経営層(CIOなど)」に配置されている企業が一定数存在していることも確認される。

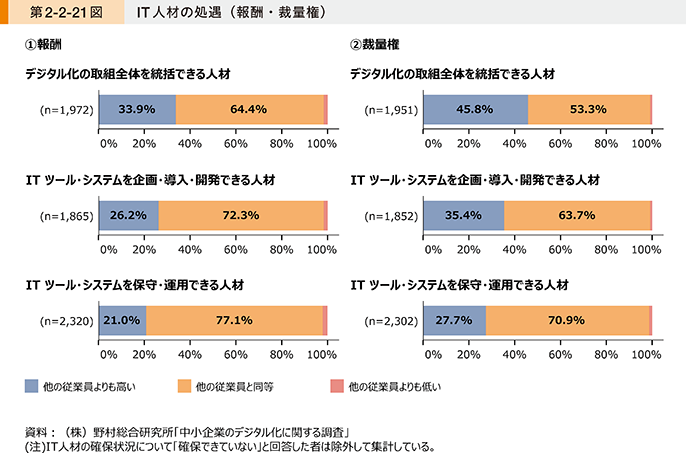

第2-2-21図は、IT人材の処遇を示したものである。これを見ると、大半の企業では、IT人材に対して他の従業員と同等、又はそれ以上の処遇を与えていることが分かる。しかしながら、ITツール・システムを企画・導入・開発できる人材及びITツール・システムを保守・運用できる人材は、7割以上の企業が他の従業員と同等水準の報酬にとどまっており、報酬面での課題が専門的なIT人材を確保できていないことにつながっている可能性も示唆される。

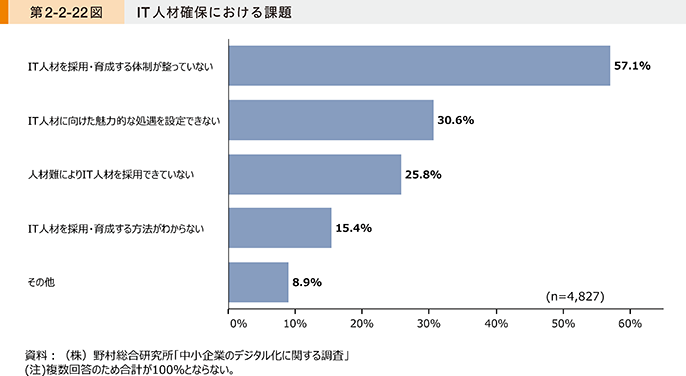

第2-2-22図は、IT人材の確保における課題を示したものである。これを見ると、「IT人材を採用・育成する体制が整っていない」と回答する企業の割合が半数以上を占めており、体制面での課題を抱えていることが分かる。

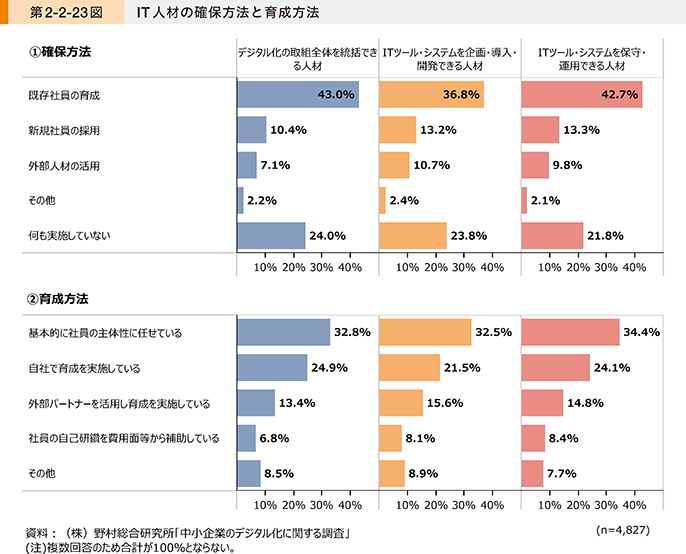

第2-2-23図は、IT人材の確保方法及び育成方法を示したものである。確保方法を見ると、「既存社員の育成」によりIT人材を確保する企業が最も多く、「何も実施していない」と回答する企業が2割を超えていることが分かる。

育成方法を見ると、社員の主体性に任せている割合が最も高く、体系的な育成制度が十分に整っていないことが示唆される。

以上、IT人材の確保と育成の状況について確認してきた。事例2-2-7では、IT人材を確保した後に、既存社員との連携を強めていった結果、IoT関連製品の開発事業立ち上げに一体感をもって取り組むことができた事例を紹介している。また、コラム2-2-6のように、社外のIT専門家を活用することで、ITツールの導入を円滑化することも有用な手段の一つと考えられる。

事例2-2-7:株式会社木幡計器製作所

大手出身のベテラン人材と既存メンバーの連携により、IoT事業の開発体制を構築し、新規事業への参入を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 大阪府大阪市

従業員数 17名

資本金 2,500万円

事業内容 業務用機械器具製造業

▶自社製品をユーザー側の視点から見つめ直し、工業計器のネットワーク化に着目

大阪府大阪市の株式会社木幡計器製作所は、1909年創業の圧力計専業メーカーである。主力の圧力計測器は造船業などで使われているが、汎用化による価格低下圧力が強く、市場は寡占化している。この閉塞感を打ち破ろうと、同社の木幡巌社長は顧客が求める本質的な価値を考え、「計測器の開発・製造にとどまらず、『安心・安全・信頼』を届ける会社になろう」と自社事業を再定義した。

自社製品をユーザー側の視点から見つめ直すため、木幡社長は、同社製品が設置されている工場の現場や建物の機械室に足を運んだ。すると、熟練メンテナンス技術者の不足から巡回点検による日常管理が不十分な計測器や、計測器の点検記録を紙ベースで管理する現場が散見され、管理コストを抑えつつ安全性の確保を実現したい企業側の潜在的なニーズを発見した。現場指示計として設置されている計器のガラス面に指針読み取りのセンサと通信モジュールを装着し、IoTシステムで管理することで、これまで独立していた工業計器のネットワーク化と遠隔での保全管理が可能になると木幡社長は考えた。しかし、IoT関連製品の開発を新規事業として立ち上げるには、新規事業の中核を担えるIT人材の確保が課題となった。

▶大手企業出身のベテラン社員とプロパー社員の連携により、IoT製品開発の組織風土を醸成

そこで同社は、2012年に大阪商工会議所のイベントがきっかけで、大手電機メーカーから早期退職した電子回路のベテラン設計者2名を採用。翌年には更に2名大手企業出身の専門人材も加わった。同時期に2名ずつ採用し、孤立しないよう配慮した。陣容は整ったが、大手企業と同社では企業文化が異なり、皆が一体感を持つまでに2年近く掛かった。一体感を高めるきっかけとなったのは朝礼後の清掃であった。従業員を4チームに分けて、事務所や工場、屋外などを清掃する中で、場所ごとに自然災害を想定した防災対策などテーマを設定し、意見交換する機会を作った。同じ目標に取り組むことで社内の結束力が高まっていった。また、IoT関連の展示会に出展する際に、中途採用メンバーとプロパー社員が一緒に準備を進めることで、プロパー社員の知識が増えていった。試作開発においてもプロパー社員が協力して製作し、従来製品の不具合には中途採用メンバーが問題解決に協力。また、中途採用メンバーがハンダ付けの社内講習会を開催するなど互いのノウハウを補完し協力し合うことで距離が縮まり、社内にIoT製品開発に向けた土壌が醸成されていった。

▶社内の専門性向上により、2021年11月期は売上高が前年度比20%増の見込み

2014年には「関西積乱雲プロジェクト」と呼ぶ優れた要素技術を持つ中小企業が集まるコンソーシアムにも参加。同社のデジタル化を後押しした。2017年には「後付けIoTセンサ・無線通信ユニット」を開発するに至った。IoT分野の製品やサービスは要素技術が多岐にわたる。大手企業でも全てを開発できる企業は少なく、こうした企業同士の実証実験など密な関係も大いに役立った。2020年11月期は感染症流行下で計画には届かなかったが、後付けIoTセンサは主力製品の一つにまで成長し、2021年11月期は売上高で前年度比20%増以上を見込む。「2025年の大阪万博では『健康』をテーマに別途取り組む、IoT技術応用の医工連携の取組をアピールしたい。」と木幡社長は語る。

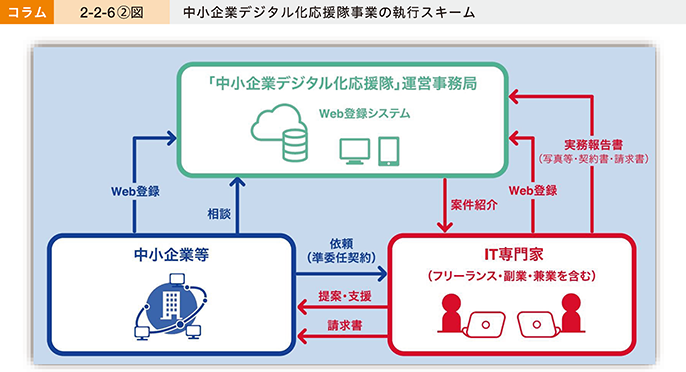

コラム2-2-6:中小企業デジタル化応援隊事業

本制度の背景・狙い

感染症流行への対策や働き方改革の必要性が高まる中、テレワークやeコマースなどのITツールに関心があってもノウハウがなく、導入・定着に至らない中小企業が多く存在していた。

それらの中小企業に対して、フリーランスや兼業・副業人材などを含むIT専門家を選定し、全国の中小企業のデジタル化・IT活用に向けた取組を支援する事業として、「中小企業デジタル化応援隊事業」が令和2年度第一次補正予算にて措置された。

当事業は、(独)中小企業基盤整備機構が事務局(アデコ(株)を公募により採択)を通じて実施している。

制度の概要

当事業では、「デジタル化の支援を求める中小企業」、「デジタル化の支援を行うIT専門家」のそれぞれが中小企業デジタル化応援隊事業事務局(以下、「事務局」という。)のWebサイトの登録フォームから登録する。事務局は、登録された中小企業のデジタル化ニーズ(支援を受けたい内容)について、IT専門家の経歴・支援実績や支援可能領域などの情報により、両者のマッチングを行う。IT専門家は、支援候補先企業の支援ニーズに基づいて「支援計画書」を作成し、中小企業に提示の上、両者で確認・合意して、支援開始となる。なお、支援計画書には事務局が内容を確認するプロセスも設けている。

活用のメリット

当事業のポイントの一つは、中小企業とIT専門家の合意の際に「準委任契約」を締結し、支援が開始されるところである。支援終了後、IT専門家が業務の報告書を作成して、事務局が確認後、支援に要した時間に応じて1時間当たり3,500円の謝金を支払う。支援を受けた中小企業は、全体費用から事務局がIT専門家に支払った謝金を差し引いた実費相当をIT専門家に支払うことになる。

前段にて、IT専門家と中小企業のマッチングを行うことについて説明したが、当事業では、IT専門家と中小企業があらかじめ支援業務を実施することに合意している場合での利用についても認めている。中小企業にとって、初めての専門家から支援を受けることに対して、不安感を抱くこともあると思われる。IT専門家が既に支援を行っている中小企業についても、当事業を活用してデジタル化支援を受けることが可能である。

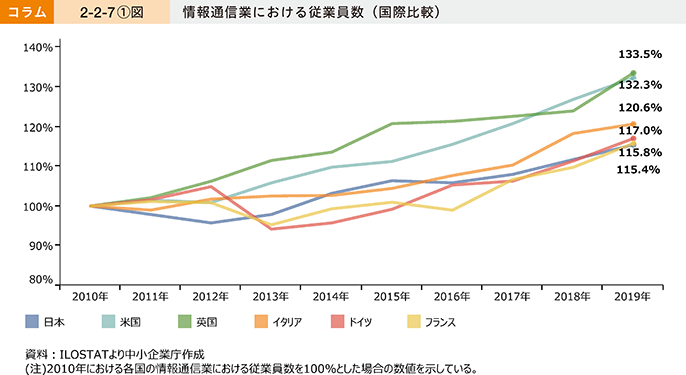

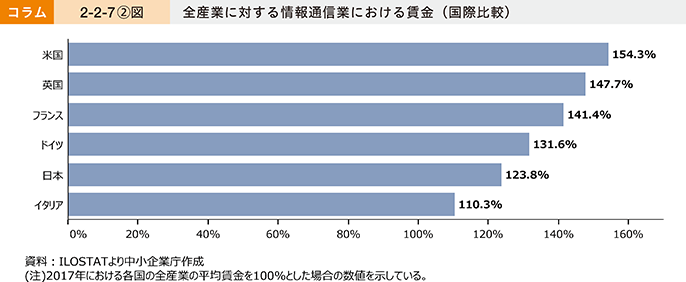

コラム2-2-7:IT人材に関する国際比較

本コラムでは、IT人材に関する国際比較を紹介する。

コラム2-2-7〔1〕図は、情報通信業における従業員数を経年で国際比較したものである。これを見ると、2010年代前半から従業員数が増加している米国や英国といった諸外国と比べ、我が国においては、従業員数の増加傾向が緩やかであることが分かる。

コラム2-2-7〔2〕図は、全産業に対する情報通信業における賃金を国別に比較したものである。これを見ると、我が国は諸外国と比較して、他業種との差分が比較的小さいことが分かる。

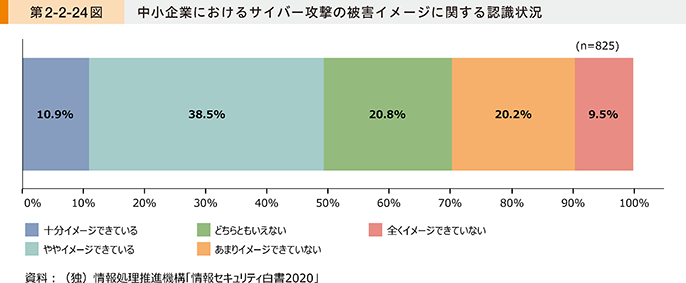

5.情報セキュリティ対策

本項では、情報セキュリティ対策について見ていく。

第2-2-24図は、中小企業におけるサイバー攻撃の被害イメージに関する認識状況を示したものである。情報セキュリティの問題は、自社の信用トラブルにも発展する恐れがある中、サイバー攻撃によって自社が被る被害についてイメージできている中小企業は、半数に満たないことが分かる。

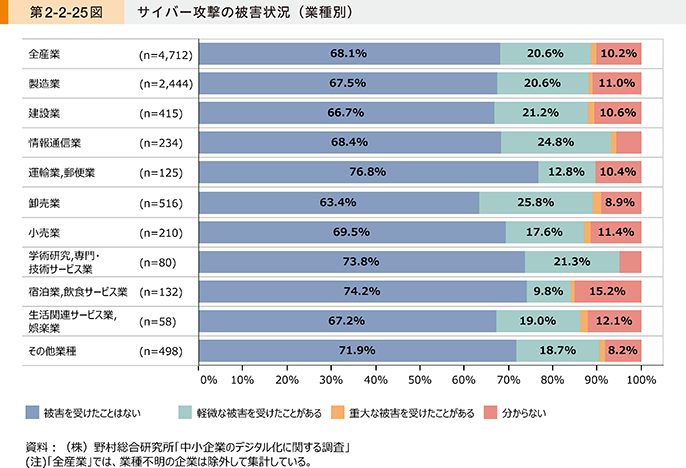

第2-2-25図は、業種別にサイバー攻撃の被害状況を示したものである。これを見ると、全体の2割以上の企業が何らかの被害を受けていることが分かる。被害状況について「分からない」と回答している企業も一定数存在しており、潜在的な被害も含めると、相当数の企業が被害を受けていることが示唆される。

「運輸業,郵便業」や「宿泊業,飲食サービス業」では、サイバー攻撃による被害を受けたと回答する割合が約1割と低いものの、「卸売業」や「情報通信業」では、4社に1社が被害を受けていることが確認される。

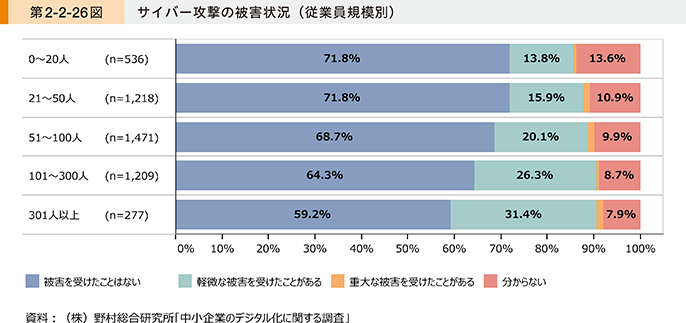

第2-2-26図は、従業員規模別にサイバー攻撃の被害状況を示したものである。これを見ると、従業員数が多い企業ほど、サイバー攻撃を受けている割合が高い傾向にあり、301人以上の企業では3割以上が被害を受けたことがあると分かる。

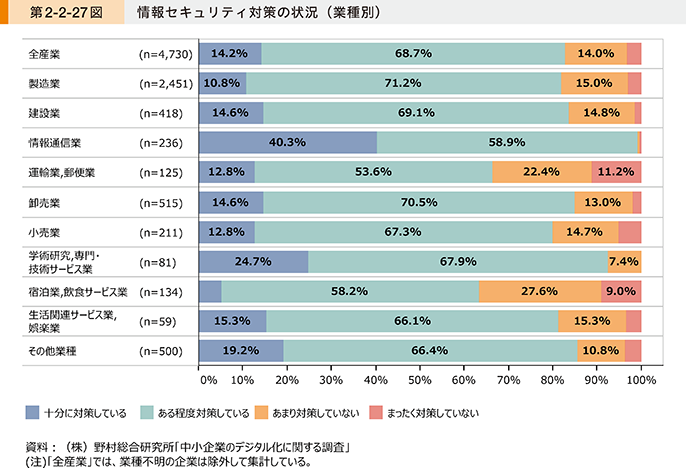

第2-2-27図は、業種別に情報セキュリティ対策の状況を示したものである。これを見ると、「十分に対策している」企業は、全体の14.2%にとどまることが分かる。

第2-2-25図と比較すると、「情報通信業」は、サイバー攻撃の被害を受けた割合が高かったものの、「十分に対策している」と回答する割合が40.3%と最も多くなっている。

被害を受けた割合が低かった「運輸業,郵便業」や「宿泊業,飲食サービス業」では、「あまり対策していない」若しくは「まったく対策していない」割合が3割を超えており、サイバー攻撃による被害が懸念される状況にあると考えられる。

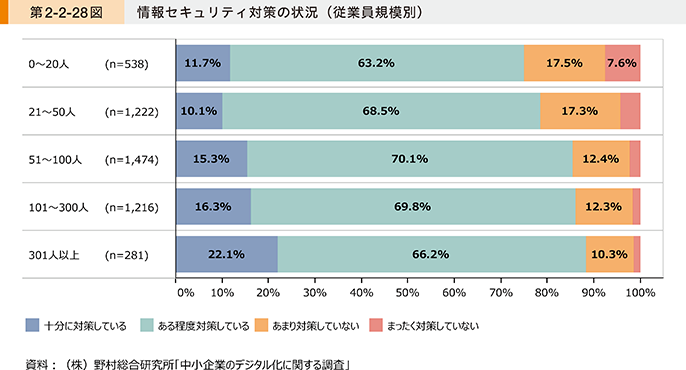

第2-2-28図は、従業員規模別に情報セキュリティ対策の状況を示したものである。これを見ると、従業員数が301人以上の企業は、従業員数300人以下の企業と比べて、情報セキュリティ対策に取り組んでいる割合が高い傾向にあることが分かる。

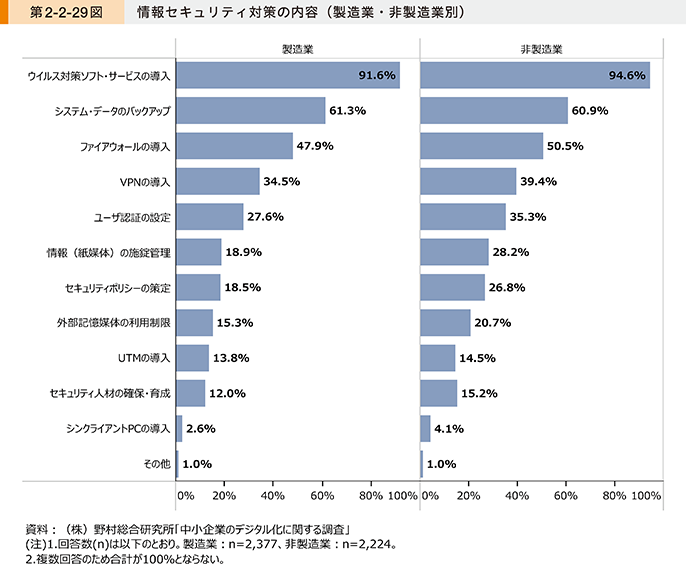

第2-2-29図は、情報セキュリティ対策の内容を示したものである。これを見ると、製造業・非製造業共に、「ウイルス対策ソフト・サービスの導入」に取り組んでいる割合が90%を超えており、次いで「システム・データのバックアップ」、「ファイアウォールの導入」に取り組んでいることが分かる。「セキュリティポリシーの策定」は、資金をかけずに取り組むことができるが、製造業・非製造業共に、2割程度にとどまっていることも確認される。

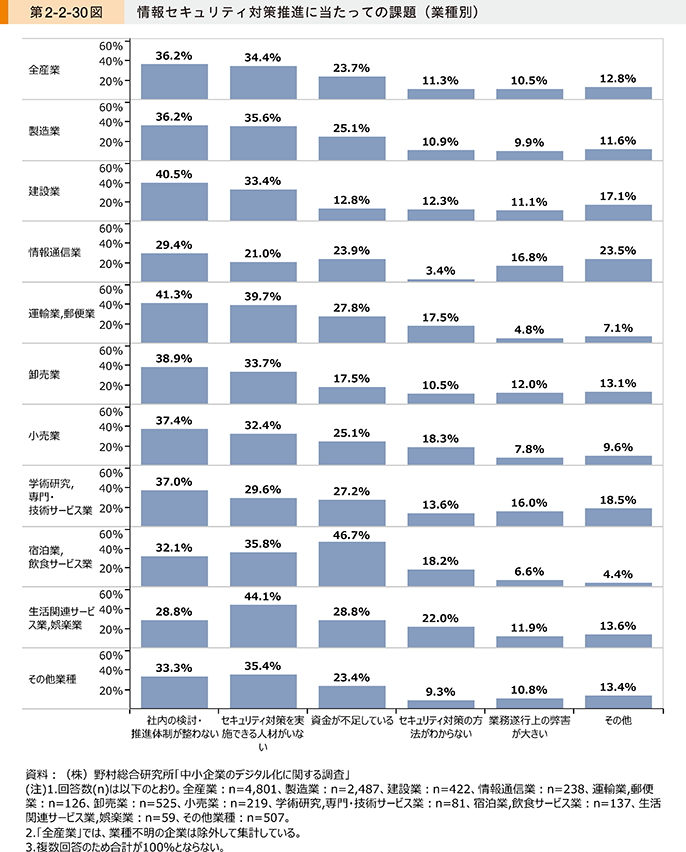

第2-2-30図は、業種別に情報セキュリティ対策推進に当たっての課題を示したものである。これを見ると、「資金が不足している」という回答が最も多かった「宿泊業,飲食サービス業」を除き、いずれの業種においても「社内の検討・推進体制が整わない」や「セキュリティ対策を実施できる人材がいない」という課題を挙げる割合が最も多く、情報セキュリティ対策の体制面が追いついていないことが示唆される。

以上、情報セキュリティ対策の現状について確認してきた。事例2-2-8では、自社だけでなく取引先に対しても情報セキュリティ対策の啓発に取り組むことで、社内外で連携し情報管理体制の強化を図っている事例を紹介している。また、情報セキュリティ対策の体制構築に向けては、コラム2-2-8のように、情報セキュリティ対策に資する支援策も有用な手段の一つと考えられる。

事例2-2-8:ハイスピードコーポレーション株式会社

「SECURITY ACTION」を参考に、独自のITレターを作成し、施工パートナー会社及び従業員に情報セキュリティの啓発を行った企業

IT・デジタル化

所在地 愛媛県松山市

従業員数 81名

資本金 3,000万円

事業内容 建設業

▶Webシステムで顧客情報や技術情報などを施工パートナー会社と共有

愛媛県松山市のハイスピードコーポレーション株式会社は、自社開発の砕石を使用した環境にやさしい「ハイスピード工法」と呼ぶ地盤改良を得意とする建設業者である。同社では、141社の施工パートナー会社との連絡や技術に関する情報を共有する際に、自社開発のWebシステムや施工管理用タブレット端末を使っており、顧客情報、施主情報や図面などの重要情報が保存されている。世間では情報漏えいによって企業が信用を落とす事件が多発したため、同社の堀田誠社長はこうしたことがないよう、当時総務部でWebシステム開発の発注窓口などを担当していた塩崎眞士氏を始め社内に周知徹底した。それを受け、塩崎氏は2017年より従業員向けの「ITレター」を発行し、IT系のニュースやPC使用時の注意などをメールで配信していた。

▶従業員及び全国の施工パートナー会社に情報セキュリティ対策の重要性を啓発

「専門的なIT人材が少ない中小企業として、どこまで対策を行えばよいのか。」塩崎氏が情報を集めていると、独立行政法人情報処理推進機構(以下、「IPA」という。)のWebサイトで、中小企業の情報セキュリティ対策に活用できる「情報セキュリティ5か条」を見付けた。堀田社長にも相談し、提唱されている情報セキュリティ5か条の取組を実践していくことにした。このうち、OSやソフトウェアを最新の状態にすることや、ウイルス対策ソフトの導入は以前から適切に行っていたが、パスワードの文字数増によるセキュリティ強化、ファイルの共有設定の厳格化、ウイルスの脅威や攻撃の手口の研究は不十分だったことを認識。ITレターには、「セキュリティ」のコーナーを加え、詐欺メールや他社におけるシステム障害事例、コンピューター犯罪など、実際のセキュリティに関する事件を紹介し、啓発活動を行った。更に全国の施工パートナー会社にもWebシステムを通じてITレターを配信。その際、スパムメールではなく迷惑メール、マルウェアではなく悪意のあるソフトウェアといったように、分かりやすい用語を使うよう心掛けた。塩崎氏は2020年に総務部から独立した情報システム部に移り、システムの管理を行いながらセキュリティにも気を配る。情報のデジタル化を進めるには、セキュリティ意識を高め、常に対策に取り組むことが重要だと痛感している。

▶施工パートナー会社の意識改革にもつながる

その後、パスワードの複雑化、サーバー内の共有フォルダ廃止、従業員用PCのUSB端子から許可なく情報を取り出せないようにする設定への変更などを実施。ウイルスの脅威や攻撃の手口の研究に向けて、塩崎氏はIPAのWebサイトで最新のセキュリティ情報を読み、重要なものはITレターに記載して従業員、施工パートナー会社と共有している。施工パートナー会社の担当者からは、ITレターを取引先にも公開してよいかという問合せが複数あり、塩崎氏はグループとして意識改革が進んでいるのを実感した。また、「情報セキュリティ5か条」の活用や、ITレターの配布などの取組が社外に伝わることで、全社でセキュリティ対策に取り組んでいるという信用につながることも分かった。「将来的にはセキュリティ上有利なサーバーのクラウド化を考えている。最後は人間がやること、特にIDとパスワードの管理が最も重要になる。次のステップとして、情報セキュリティ基本方針の策定と公開も考えたい。」と塩崎氏は語る。

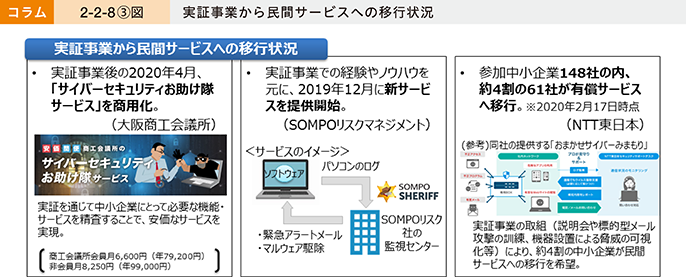

コラム2-2-8:サイバーセキュリティお助け隊実証事業

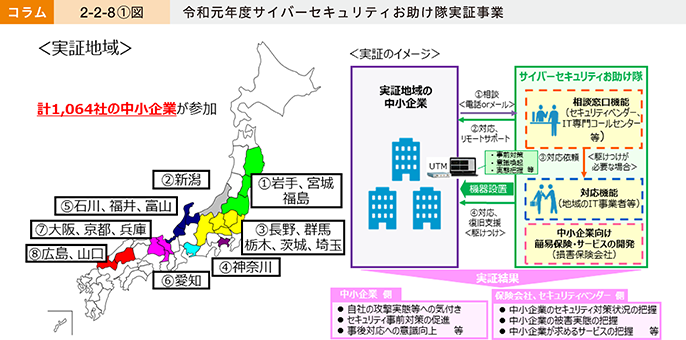

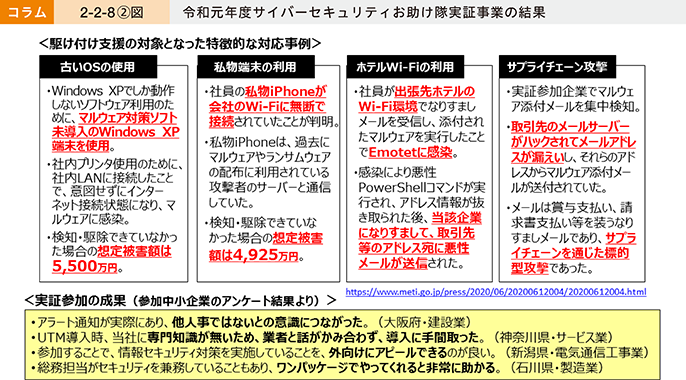

近年、サプライチェーンの中で相対的にセキュリティ対策の進んでいない中小企業などを対象とするサイバー攻撃や、それらを踏み台とした大企業などへの被害が顕在化している。大企業だけでなく、サプライチェーンに参加する中小企業についても、例外なくサイバー攻撃の脅威にさらされている実態が明らかになってきている。

こうした状況を踏まえ、経済産業省と(独)情報処理推進機構(以下、「IPA」という。)は令和元年度に全国8地域において、中小企業のセキュリティ対策の促進や意識喚起、攻撃実態や対策ニーズの把握を行うとともに、民間による中小企業向けのセキュリティサービスの開発を目指し、「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対策支援実証事業(以下、「サイバーセキュリティお助け隊実証事業」という。)」を実施した。

令和元年度サイバーセキュリティお助け隊実証事業では、1,064社の中小企業が参加し、これらの中小企業に対してUTM15などのセキュリティ機器の設置や駆けつけ支援・相談対応などによるサイバー攻撃の実態把握を実施した。この結果、全国8地域で計910件のアラートが発生。そのうち、重大なインシデントの可能性があると判断してリモートで、又は駆けつけて対応を行ったものは128件に上った。中には、対処を怠った場合の被害想定額が5,000万円近くになるようなインシデントも含まれる。中小企業においても業種や規模を問わず、例外なくサイバー攻撃を受けている実態とともに、中小企業向けのセキュリティサービスに求められる機能などが明らかになった。

15 UTM(Unified Threat Management):複合的なセキュリティ機器を導入して脅威から統合的に保護する手法

令和元年度の実証事業を踏まえ、一部の事業者では、実証事業に参加した中小企業に対する事業終了後の継続的なセキュリティサービスの提供や、中小企業向けのセキュリティサービスの商用化実現など、中小企業向けサービスの民間への移行が進みつつある。

また、経済産業省とIPAは、令和2年度も、令和元年度の実証事業で明らかになった中小企業の実態・ニーズを踏まえ、地域特性・産業特性などを考慮したマーケティング、機器・ソフトウェア・サービスの導入負荷の低減、説明会などを通じた普及啓発、支援内容のスリム化によるコスト低減などを目指した実証事業を全国で15件実施した。

今後、これらの結果を踏まえ、一定の基準を満たすサービスに「サイバーセキュリティお助け隊」の商標を付与するスキームを構築(ブランド化)するとともに、サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム16などの活動を通じ、中小企業のセキュリティ対策に対する意識啓発やお助け隊サービスの普及を推進していく。

16 2020年11月1日に、主要経済団体のリーダーシップの下、多様な産業分野の団体などが集まり、サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策の推進を行うことを目的に設立された。

https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201030011/20201030011.html![]()

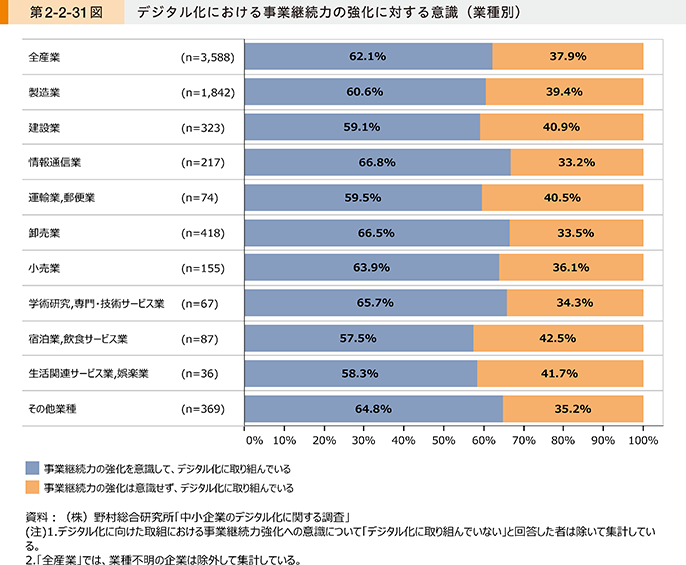

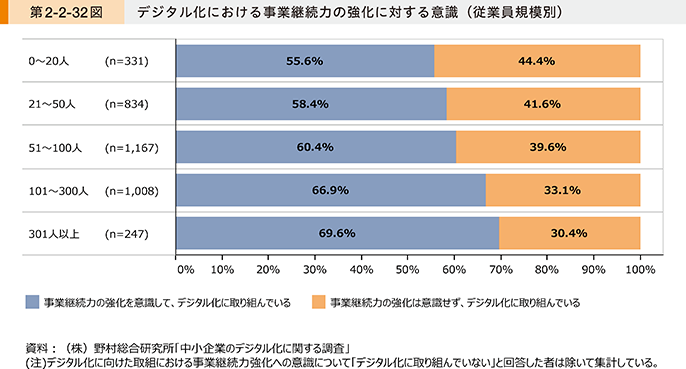

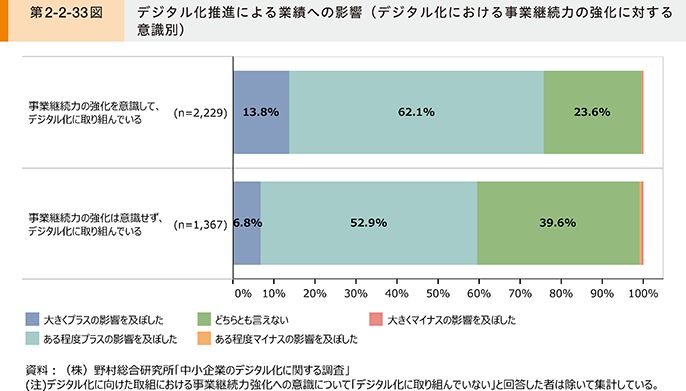

6.事業継続力の強化に向けたデジタル化の取組

本項では、事業継続力の強化に向けたデジタル化の意識や業績への影響について見ていく。

第2-2-31図は、業種別にデジタル化における事業継続力の強化に対する意識を示したものである。これを見ると、業種を問わず、事業継続力の強化を意識して、デジタル化に取り組んでいる割合が約6割を占めていることが分かる。

第2-2-32図は、従業員規模別にデジタル化における事業継続力の強化に対する意識を示したものである。これを見ると、従業員数が多い企業ほど、事業継続力の強化を意識して、デジタル化に取り組んでいる割合が高い傾向にあり、301人以上の企業では、約7割の企業が意識して取り組んでいることが分かる。

次に、第2-2-33図は、デジタル化における事業継続力の強化に対する意識別に、デジタル化の推進による業績への影響を示したものである。これを見ると、事業継続力の強化を意識して、デジタル化に取り組んでいる企業は、事業継続力の強化を意識せず、デジタル化に取り組んでいる企業と比較して、デジタル化の取組が業績にプラスの影響を及ぼした割合が高い傾向にあることが分かる。

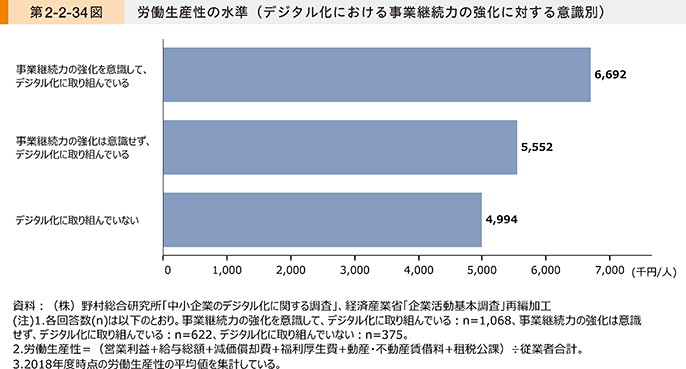

最後に、第2-2-34図は、デジタル化における事業継続力強化への意識と労働生産性との関係を示したものである。これを見ると、事業継続力の強化を意識して、デジタル化に取り組んでいる企業における労働生産性の平均値が6,692千円/人と最も高いことが分かる。事業継続力の強化を意識せずデジタル化に取り組んでいる企業の労働生産性の平均値は、事業継続力の強化を意識してデジタル化に取り組んでいる企業の83.0%の水準となっている。

以上、事業継続力の強化に向けたデジタル化の取組について確認した。事業継続力の強化を意識してデジタル化に取り組む企業が一定数存在しており、業績面や労働生産性の水準から、様々な事業環境の変化に対する適応力を高めることを意識して、デジタル化に取り組む重要性が示唆された。

事例2-2-9では、感染症流行下で安定的な医療器具の仕入・供給体制が懸念される中で、アジャイル型の設計開発力を強みに、医療現場の事業継続に貢献した企業を紹介する。

事例2-2-9:株式会社クロスエフェクト

世界最速のアジャイル型の設計開発力を強みに、感染症流行下での新製品の短期開発を実現した企業

IT・デジタル化

所在地 京都府京都市

従業員数 40名

資本金 1,000万円

事業内容 プラスチック製品製造業

▶世界最速の設計開発力に白羽の矢が立つ

京都府京都市の株式会社クロスエフェクトは、光造形や真空注型による工業製品の試作品等の設計・製造を手掛ける企業である。2012年には、3次元CADでデザインされたモデルと寸分違わない実物モデルを作成する技術によって、世界で初めてフルオーダーメイドの心臓手術用模型を開発した。同社は強みであるCADデータの処理技術をいかし、最短でデータを入手してから24時間以内に試作品を製作。現在、納期2日間を実現しており、「我が社のこだわりは世界最速であること。速く作れば作るほど顧客満足度は上がり、対価も競争力も高められる。」と同社の竹田正俊社長は話す。2020年4月に緊急事態宣言が発令された直後、同社は国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下、「国循」という。)から、高性能な医療用マスク開発の相談を受けた。医療現場に欠かせないN95マスクが不足し、安定供給が見通せない中、同社のスピーディーな開発力に期待が寄せられた。

▶1か月半で20回を超える試作開発に取り組み、独自の医療用マスクの設計に短期間で成功

同社は即座に企画・設計を開始し、日本人の標準的な顔面形状を基に、口元に密着可能で長時間の装着に適したフィルター交換式マスクを提案。素材が異なる部品の組合せが必要となる複雑なマスクだったが、3Dプリンタで直接造形したプラスチック部品と、真空注型法と呼ばれるシリコーン型を用いた工法で作ったゴム部品を組み合わせることで、1つの試作品を2日程度で完成させた。さらに、国循の紹介によりダイキン工業株式会社からN95以上の性能があるフィルター素材の提供を受け、複数の試作品を提出。臨床現場の医師たちと改善点に関する議論とフィードバックを幾度も重ね、迅速な設計変更に取り組んだ。1回のフィードバックから再提案までの所要時間は1週間程度。およそ10回の再提案を行い、設計変更は社内検討を含めると20回を超えた。5月中には完成モデルをほぼ作り上げた。同社が得意とする、短い開発期間単位を素早く繰り返すことで仕様変更が発生するリスクを最小化しながらトータルの開発期間を短縮するアジャイル型の設計開発力の強みが発揮された。

▶感染症流行下で発揮された設計開発力を更なる自信に、コロナ後を見据える

開発が完了したマスクは、量産化と販売を医療機器・医薬品製造・販売のニプロ株式会社が請け負うことになった。量産用金型の製作などを経て、医療機器レベルの製品開発としては、企画設計開始からフィールドテストまで異例の速さでこぎ着け、2021年2月から国循をはじめとする医療機関でフィールドテストがスタートした。輸入に頼ってきた医療用マスクが突如枯渇したように、感染症の流行は医療機器のサプライチェーンの潜在リスクも顕在化させた。それだけに、国内企業・医療機関が連携し、理想の形状を求めて短期間で試作を繰り返しながら量産用金型を作成、医療用消耗品の不足の早期解消に貢献できた意義は大きい。「これまで培ってきた『高速試作』の強みが、平時の他社との差別化だけでなく、感染症流行下での事業機会の獲得にも大いに役に立った。更に品質を磨くのはもちろん、培ってきたCADデータの処理技術をいかし、スピードを追求して世界で勝負したい。」と竹田社長は語る。