第3部 中小企業・小規模事業者と支援機関

第3章 中小企業支援機関の役割

第2節 支援機関同士の連携

第1節では、各支援機関における特徴を見る中で、それぞれの各経営課題分野に対する支援状況についても確認したが、本節ではこれらの支援機関の間における連携状況について確認していく。

1 連携状況・連携時の役割と連携分野

〔1〕連携時の役割と頻度

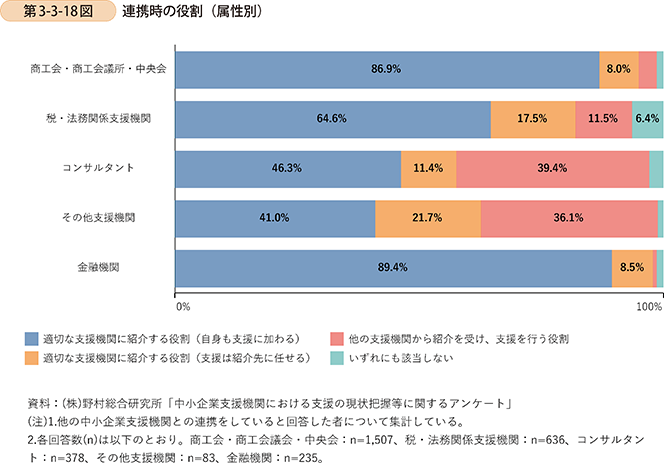

第3-3-18図は、支援機関の属性別に、他の支援機関との連携時の主な役割を示したものである。各支援機関ともに最も多いのは「適切な支援機関に紹介する役割(自身も支援に加わる)」となっている。他方、「コンサルタント」や「その他支援機関」では、「他の支援機関から紹介を受け、支援を行う役割」という、紹介を受ける側の役割が多いことも見て取れる。

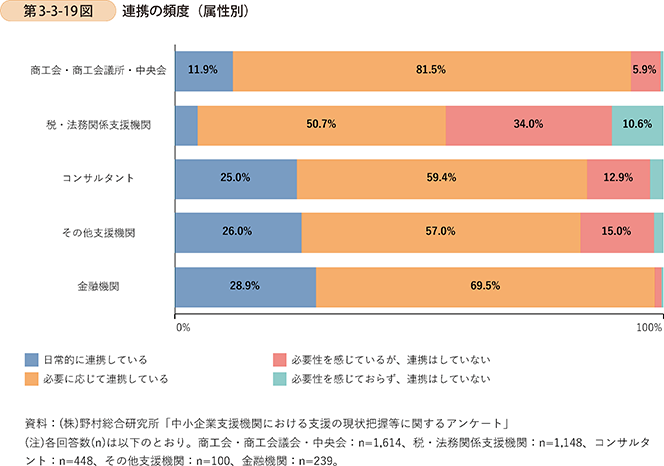

次に、第3-3-19図は、支援機関の属性別に見た連携の頻度である。いずれの属性においても、「日常的に連携している」と回答する者は3割未満であることが分かる。また、「税・法務関係支援機関」においては、「必要性を感じているが、連携はしていない」、「必要性を感じておらず、連携はしていない」と回答する者の割合が合計で4割以上であることも見て取れる。

〔2〕連携の分野

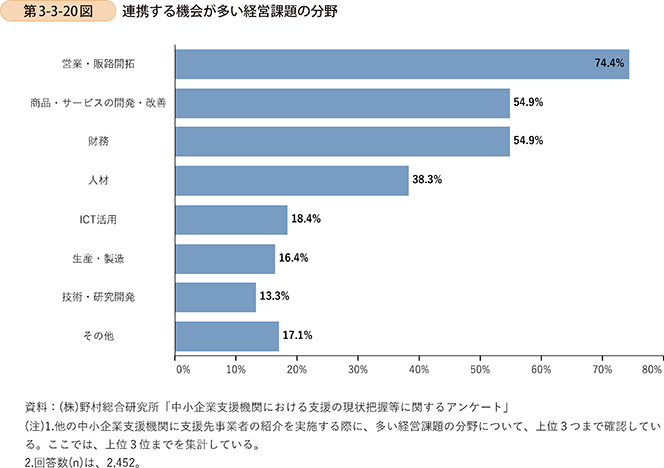

第3-3-20図は、連携する機会が多い経営課題の分野を示したものである。これを見ると、「営業・販路開拓」における連携機会が最も多く、次いで「商品・サービスの開発・改善」、「財務」が挙げられていることが分かる。また、「ICT活用」、「生産・製造」、「技術・研究開発」及び「その他」については、連携機会が相対的に少ないことが分かる。

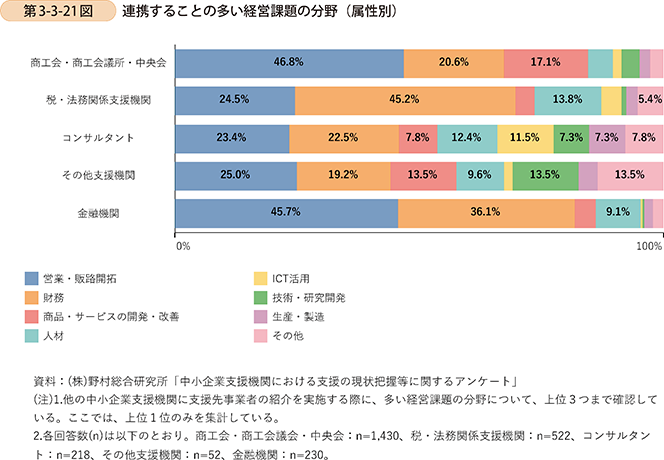

第3-3-21図は、支援機関の属性別に、連携することの多い経営課題の分野を示したものである。「営業・販路開拓」、「財務」の分野では、支援機関同士の連携が進んでいるが、「商品・サービスの開発・改善」や「ICT活用」、「技術・研究開発」、事業者側における上位課題である「人材」(前掲第3-2-23図)などについて、連携の機会があまり多くないことが分かる。

2 連携に際しての課題

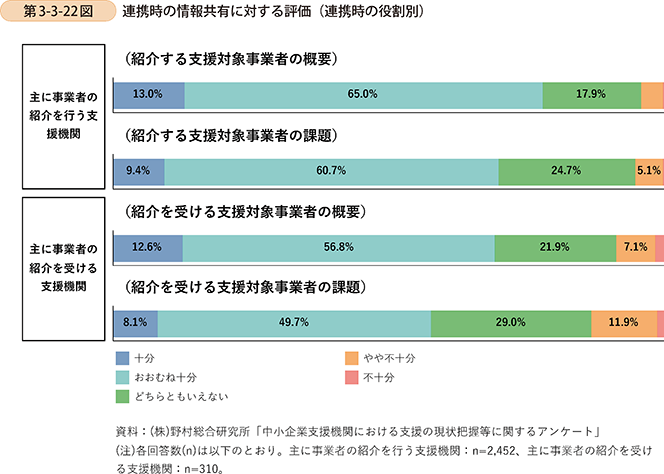

第3-3-22図は、連携時の支援対象事業者に関する情報共有の状況について、連携時の役割別に示したものである。

これを見ると、主に事業者の紹介を行う支援機関においては、7割以上の機関が、紹介先の機関に対し、支援対象事業者の概要や、その事業者が抱える課題について「十分」又は「おおむね十分」に情報を共有していると回答している。

他方、主に事業者の紹介を受ける支援機関においては、「十分」又は「おおむね十分」に情報が共有されていると回答する割合は相対的に低く、両者の認識にずれが生じている可能性が示唆される。

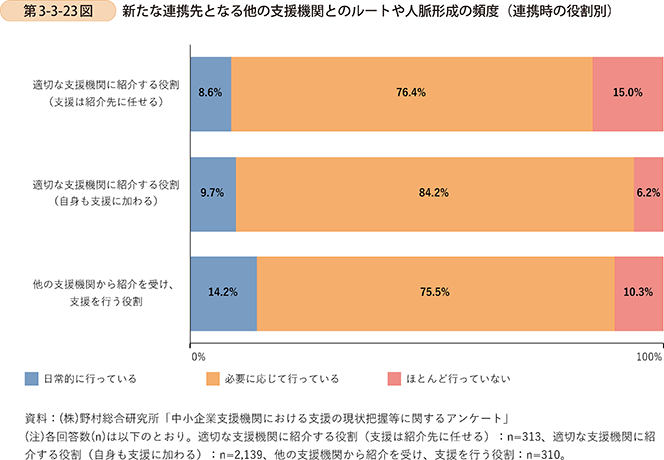

第3-3-23図は、新たな連携先となる他の支援機関とのルートや人脈形成の頻度を連携時の役割別に示したものである。これを見ると、いずれの役割においても「日常的に行っている」と回答する者が少数であることが分かる。

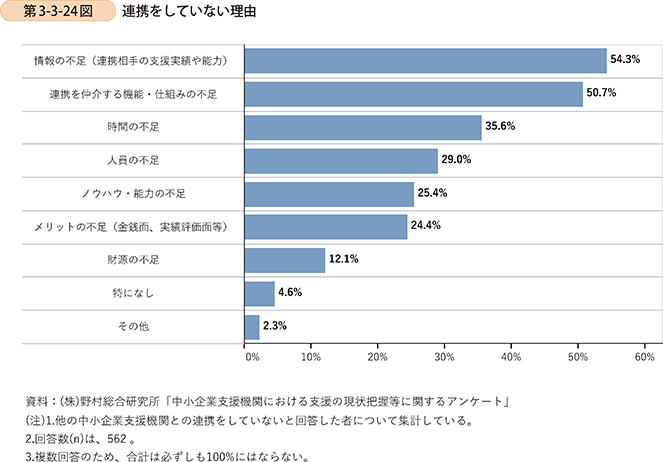

一方、第3-3-24図は、連携をしていない支援機関における、連携をしていない理由を見たものである。これを見ると、連携相手の支援実績や能力にかかる「情報の不足」という回答が最も多く、次いで「連携を仲介する機能・仕組みの不足」、「時間の不足」が多い。

支援機関においては、普段の支援業務の中で連携が必要となった際に、適切な連携先をその都度探し、紹介することは必ずしも容易ではない。事例3-3-8から事例3-3-10では、複数の機関が連携し、案件ごとに適切な支援を提供できる仕組みを構築する取組を紹介する。また、事例3-3-11及び事例3-3-12では、地場産業の活性化に向け、デザイナーなどの専門家と連携した支援を進める支援機関の取組を紹介する。

事例3-3-8:I-Port(新事業創出支援協議会)

「『飯田を拠点に、全国へ、世界へ挑戦する』経営者を支援する、行政と16の支援機関による組織の壁を越えた連携組織」

I-Port(アイ・ポート、新事業創出支援協議会(以下、「同協議会」という。))は、組織の壁を越えた連携支援の実現に取り組む、長野県飯田市と16の支援機関(2020年2月時点)によって構成される組織である。

同協議会は、同市金融政策課が主導する形で、2017年8月に発足。飯田商工会議所や地域金融機関のほか、ジェトロ長野や長野県中小企業診断協会、協力機関として関東経済産業局などが加盟しており、「起業の街・飯田」を盛り立てるべく、地域での継続的な新事業創出を目指している。

同協議会の特徴は、〔1〕それぞれ異なる強みを有する市内外の支援機関が一堂に会するため、相談者が飯田市に居ながら国や県の支援策を利活用できる点、〔2〕計画書の作成アドバイスなど、ビジネスの構想段階からの支援を行っている点、〔3〕案件ごとに適切な機関が参集し、相談者と支援機関が一つの円卓で議論を行う点にある。相談者にとっては、支援に関する必要な情報の収集に加え、有効な人的ネットワークの構築をワンストップで行える点が大きなメリットとなっている。

また、同協議会は、独自の支援策を用意している。その一つが「I-Port支援資金」という同市が信用保証料を全額負担する低利融資制度である。補助金ではなく融資としたのは、返済を伴う借入金の方が、より事業者側に責任感が生まれ、成果につながりやすいと考えたためという。その他、支援事業者の事業内容を発信するメディアである「ハジメマシテ、飯田」を通じた紹介や、企業パンフレットやホームページの制作といった情報発信支援にも注力している。

同市金融政策課の櫻井更課長は、「同協議会で取り上げた案件は、この2年間で12件と当初の想定を大きく上回り、創業や新事業展開の相談窓口として認知度も向上している。この事業をきっかけに、起業や新たな事業創出意欲を持つ人を増やし、ひいては飯田市全体の活性化につなげていきたい。」と意気込む。

また、同協議会の支援を受け、新たなブランド形成や海外展開に取り組む事業者の例としては、同市の革製品製造業者の株式会社革道楽(従業員2名、資本金300万円)がある。同社の木下英幸社長は、既存のオーダーメイドの革製品事業を営む傍ら、近年のジビエブームの裏で廃棄される皮革を有効活用できないかと考え、同協議会に相談。同協議会の支援を受け、有害鳥獣の皮革を用いた製品を製作する新ブランド「GAIJYU」を立ち上げ、2019年12月より受注を開始した。早速、複数の商社から販路開拓につながる連携の申し出を受けるなど、反響は大きい。また、将来的にジェトロを活用した海外展開も予定しているという。木下社長は、「この事業を通じて、地場の皮革産業の再興と雇用創出を目指したい。」と今後の展望を語る。

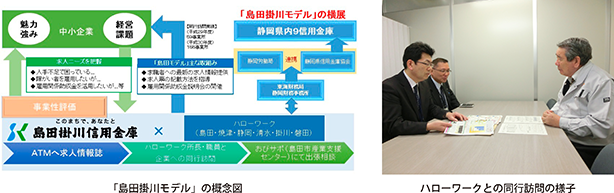

事例3-3-9:島田掛川信用金庫

「地域のハローワークと連携した、人材確保支援の取組『島田掛川モデル』で成果を上げる信用金庫」

島田掛川信用金庫(会員数57,979名、2019年9月末時点)は、1879年創業の国内最古の信用金庫である(2019年に掛川信用金庫と島田信用金庫が合併)。旧島田信用金庫では、2017年に地域サポート部(前身は2013年設置の経営サポート部)を設け、合併後も引き続き支援先の経営課題の解決を通じた地域貢献を目指している。

同金庫の調査によると、近年では「人材確保・育成」が課題となっている企業が増加傾向にある。実際の経営相談件数においても、人材研修や雇用に関する相談は515件(2013年~2017年の5年間、全体で延べ3,303件)にも上り、人材に関する支援の重要性を感じていたという。

このような中、支援先に対する地域の雇用情報の提供を模索していた同金庫と、既存の広告媒体ではアプローチできていなかった遠隔地に居住する求職者への情報提供を模索していたハローワーク島田は、それぞれが抱える課題の解決に資すると考え、連携を開始。2016年2月から、同金庫の半数の店舗のATMコーナーにハローワーク島田が発行する求人情報誌の設置を開始した(2018年4月には旧島田信金全32店舗に拡大)。また、同金庫で捕捉する人材確保ニーズの高い支援先に対しては、ハローワークの所長や職員との同行訪問を実施し、効果的な求人票の記載方法や各種雇用関係助成金の活用方法など、雇用に関する幅広い情報提供や相談対応を展開している。そのほかにも、同金庫と島田市などで開設した島田市産業支援センターでの出張相談や、企業向けに人材確保などに関する個別相談会を実施するなど、連携による活動の幅を徐々に拡大している。将来的には、障がい者雇用の促進などにも視野を広げ、継続的な活動として展開していく方針だ。

当該取組を通じて、2017年度は9事業所(18名)、2018年度は76事業所(242名)の雇用を実現。これらの実績が評価され、全国初の取組として「島田掛川モデル」と呼ばれ、2018年度の地方創生担当大臣表彰を受賞するに至っている。また、足元では、県内の信用金庫協会と労働局の連携協定締結を経て、県内12地域のハローワークと9の信用金庫へ、「島田掛川モデル」が横展開する形で取組が拡大している。

同金庫の担当者は、「当金庫では、“日本最古の信金から日本一新しい取組を発信します”というスローガンの下、これからも地域経済の活性化を図るため、日々新たな支援モデルの創出に励んでいきたい。」と語る。

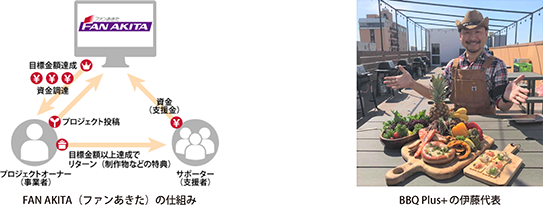

事例3-3-10:株式会社秋田銀行・株式会社秋田魁新報社

「各組織の強みをいかした地域密着型クラウドファンディングを提供する企業連携」

秋田県秋田市の株式会社秋田銀行と株式会社秋田魁新報社(以下、「同行」、「同社」という。)は、地域活性化を目的とした購入型クラウドファンディングサービス9「FAN AKITA(ファンあきた)」(以下、「同サービス」という。)を展開している。

9 クラウドファンディングとは、主にインターネット経由で、不特定多数の人から、組織や個人、プロジェクトなどに対して、資金を集める仕組みを指す。なお、購入型クラウドファンディングとは、民法上の売買契約に基づき、資金提供者が事業者に資金提供し、モノやサービスを受け取る形態。新たな資金調達手段だけでなく、マーケティングやファンづくりの手段としても活用可能。

持続可能な地域づくりという観点から、地域におけるソーシャルビジネスの育成が必要と考えてきた同行は、本格的なビジネスの前段階でまだ事業性の低いプロジェクトなど、銀行による支援が受けづらい事業者の資金調達を支援する方法として、クラウドファンディングの活用に目を付けた。

地域密着型のクラウドファンディングサービスの構築に向け、地元支援者を集める観点から県内トップシェアの地元新聞社である同社に相談を実施。また、クラウドファンディングサービスで実績を有するミュージックセキュリティーズ株式会社を含めた3者で連携の検討を進めた。検討開始から約1年、地方紙が有する「事業の魅力を分かりやすく、多くの人に伝える発信力」、地方銀行としての「コンサルティング機能」、そして、クラウドファンディング事業者の「ウェブシステムとサービス運営力」を融合した同サービスを、2015年8月に開始した。

同サービスは、地域活性化イベントや、同県出身の個人起業家、地元企業の新事業などの同県に根ざした小さなプロジェクトを対象としており、プロジェクトの支援者の半数以上を県内居住者が占める点が特徴である。また、金融機関目線からの計画のブラッシュアップや、新聞記事を通じた地元支援者への情報発信など、それぞれの強みをいかした支援が受けられる点も同サービスの強みである。これまでに目標金額の調達を達成したプロジェクトは90件(掲載104件、2020年2月末現在)、達成率は約9割と高い実績を残している。

ここでは同サービスの具体的な活用例として、BBQ Plus+(従業員2名、個人事業者)を紹介する。同者は、秋田市繁華街のビル屋上にて、地元食材を使用したバーベキュー店を営む飲食事業者である。同県出身の代表の伊藤智博氏は、地元でなじみ深い“なべっこ(小学校などで行われる屋外料理の課外授業)”の文化の継承と地域活性化を図るため、「秋田と言えばBBQ県」の普及を目指し起業。店舗の開設に当たって、本サービスを利用した。

同サービスサイトへの事業掲載に際しては、新聞社の視点から掲載文のストーリーや文章構成などの磨き上げに関する支援を受け、同行からは、創業計画の策定支援を始め、募集金額やリターン設定に関するアドバイスを受けた。その結果、目標を上回る約190万円(支援者約200名)の資金調達を実現した。なお、同者の店舗は、バーベキューだけではなく、ヨガ教室や婚活パーティーなど様々な用途に用いられており、地域の交流の場としての機能も果たしているという。

同行及び同社の担当者は、「地方紙と地銀の強みを生かすことで魅力あるプロジェクトの支援に結び付けたい。多様な人材によって多くの新規事業が創発される地域(エコシステム)を作っていきたい。」と語る。

事例3-3-11:土岐商工会議所

「“もうかる体質”の強化と“売れるモノづくり”の支援を通じて、地場産業の活性化を図る商工会議所」

岐阜県土岐市の土岐商工会議所(会員数1,829事業所、2019年12月時点)は、セミナーや巡回指導といった日常的な接点を通じ、“もうかる体質”になるために必要な経営計画などの策定とその運用に関する支援に加え、独自の専門家派遣制度などを駆使した“売れるモノづくり”に資する支援を重視している。

土岐市は、1300年超の歴史を持つ“美濃焼”の産地であり、陶磁器関連の事業者が管内全事業者の半数以上を占める。近年は、人口減少や高齢化による美濃焼の生産量低下に伴う、地場産業の衰退への対応が課題となっている。

このような中、同会議所では、事業者の実情を踏まえた実現可能性の高い経営計画の策定と、その運用支援の一環として、デザイナー派遣制度をはじめとする新商品開発支援に注力している。前者は、策定主体は事業者を基本としつつも、支援担当者が現場に出向き、事業者とマンツーマンで、数値目標の精緻化など計画の作り込み支援に取り組んでいる。また後者は、新商品開発の機会を通じたビジネスモデルの再構築や経営体質の転換を狙いとした取組の一つであり、事業者の評判を参考に、陶磁器商品の開発に適したデザイナーを独自に発掘・選定しているという。

同会議所の支援の下、新商品開発と経営体質の改善を実現した例として、明治創業の神仏具製造業者である有限会社角富製陶所(従業員4名、資本金300万円)がある。

同社は、安価な海外製品の流入や主要製品のコモディティ化により、近年では売上確保が難しくなっていた。社長の林雅弘氏は、経営方針の見直しの必要性を感じていたところ、同会議所の案内をきっかけに、経営計画の策定に関するセミナーに参加。従来あまり取り組んでこなかった現状把握や経営計画の策定作業を通じて、その難しさや重要性を感じる一方、事業継続のためには、売上重視の経営から利益重視への方針転換が必要という意識を持つようになったという。

上記の問題意識の下、同会議所に相談を依頼。議論の末、「スタイリッシュかつ消費者の新たなニーズに応える仏具」をテーマに、小規模事業者持続化補助金を活用した商品化に着手した。パンやコーヒーのお供えに適し、コンパクトさを特徴とする、同社のロングセラー商品となった「きらら」の商品化に成功した。当該商品の利益面での貢献度は高く、経営の体質改善の一助となったという。

また、この開発は業績改善にとどまらず、林社長の子息が製陶業に興味を持ち、同社を承継する意向を持つきっかけにもなったという。なお、現在同氏は、同会議所から派遣されたデザイナーと林社長の協力の下、新商品の開発を進めつつ、承継の準備を進めている。

同会議所中小企業相談所の山田所長は、「今後も日常的な接点を通じて、経営計画の策定とその運用の重要性を普及促進し、“もうかる体質”の事業者を一者でも増やし、地場産業の活性化を図りたい。」と語る。

事例3-3-12:高松市牟礼庵治商工会

「デザイナーとの連携を通じて、地域資源『庵治石』を活用した商品のブランド戦略やプロモーションに取り組む商工会」

香川県の高松市牟礼庵治(むれあじ)商工会(会員数540事業所、2017年3月時点)は、デザイナーなどと連携した支援を通じて、地域資源を活用した地場産業の振興を図っている。

牟礼・庵治地域は、香川県高松市東部に位置する人口約2万人の地域である。同地域で採れる庵治石は「花崗岩のダイヤモンド」と呼ばれており、庵治石に魅了された世界的な彫刻家イサム・ノグチが当地にアトリエと住居を構えていたことでも有名である。同地域では、古くから墓石や建築材を中心に高い加工技術を持つ石材加工業が盛んであったが、近年では、「お墓離れ」や安価な海外製品との競争により苦境に立たされていた。

このような中、同商工会では、2012年から現在に至るまで、庵治石をいかした新商品開発と販路開拓に石材職人やデザイナーと一体となり取り組む「AJI PROJECT」(以下、「同プロジェクト」という。)を展開している。

同プロジェクトの特徴は、各事業者の加工技術のPRといった側面よりも、まずは「庵治石」の認知度を向上させることで、この「庵治石」自体の需要拡大を企図している点である。具体的には、地域資源を活用した商品開発やブランディングを専門に手掛ける東京の「REALJAPANPROJECT」やデザイナー「MUTE」、愛知「暮らすひと暮らすところ」ら3名のノウハウを最大限に活用し、ブランド戦略とプロモーションを充実させつつ、墓石や建材以外の「庵治石」の新たな活用とイメージ訴求を図っている。

新商品開発では、デザイナーの提案により、生活雑貨での石材活用といったテーマに絞って、事業者自身による商品考案を実施。複数の作り手の違う商品に、ブランド全体としての統一感を持たせることで、展示会などでの効果的なプロモーションを実現している。また、生活雑貨のマーケットを意識したデザインや価格帯、原価に関する学びの場ともなったという。プロジェクト開始から8年目の現在では、ブランド全体の売上高は1,200万円に達し、受注累計800点を超える商品も生まれている。

同プロジェクトが生んだ効果は、新たな需要開拓のみならず、参画事業者の経営に対する意識改革にまで及んでいる。参画事業者の中心人物である株式会社二宮石材(従業員7名、資本金300万円)の二宮力社長は、「製造だけでなく、流通や販売のことまで意識した経営ができるようになった。今後も、新しいアイデアを取り入れ、庵治石や地場産業の活性化に寄与していきたい。」と自身の経験を語る。また、同プロジェクトを担当する同商工会の平田経営指導員は、「同プロジェクト発足当初は、補助金などの活用に積極的な方も少なかったが、二宮社長が自発的に香川県のファンド事業を活用した商品開発に挑戦するなど、参画事業者の意識も変わってきた。今後もこのプロジェクトの輪を広げ、柔軟な発想で新たな市場開拓を目指す事業者を増やし、地場産業の活性化を図りたい。」と語る。