第3部 中小企業・小規模事業者と支援機関

第3章 中小企業支援機関の役割

中小企業・小規模事業者の支援を担う支援機関は、幅広い経営相談に対応する者から専門的な分野の相談対応をする者まで様々である。

第2章でも確認したとおり、中小企業の経営課題は企業や経営者の特性に応じて多様であり、必要とする支援の内容も当然多様化しているものと推察される。このような中、一つの支援機関で地域の全ての中小企業を支援することは不可能であり、重点的に支援する対象や分野の絞り込みや支援機関同士の連携も、効率的かつ効果的な支援を実施する上では必要といえよう。

本章では、先述のとおり、2019年に(株)野村総合研究所が実施した中小企業支援機関向けアンケート調査の結果1を用い、支援機関における中小企業からの相談対応や連携の実態について確認していく。

1 本章の分析にあたり、支援機関を五つの属性に分類している(上記アンケートにおける属性に関する回答ベース)。各属性に含まれる者の詳細については、以下のとおり。

「商工会・商工会議所・中央会」:各中小企業団体の単会

「税・法務関係支援機関」:税理士及び税理士法人、公認会計士及び監査法人、弁護士及び弁護士法人

「コンサルタント」:中小企業診断士、個人コンサルタント、民間コンサルティング会社

「その他支援機関」:都道府県等の中小企業支援センター、財団法人等、その他士業、その他

「金融機関」:金融機関

※なお、商工会、商工会議所、中央会、都道府県等の中小企業支援センター以外は、経営革新等支援機関の認定を受けている者を対象としている。

第1節 支援機関ごとの特徴

まず、本節では支援機関ごとに、最も注力する支援対象事業者の特徴に加え、それぞれが考える個別の経営課題への対応に関する強み・弱みについて確認していく。

1 最も注力する支援対象事業者

〔1〕従業員規模

第3-3-1図は、最も注力する支援対象事業者の従業員規模の分布を示したものである。「商工会・商工会議所・中央会」では、「5人以下」と回答する割合が非常に高い。他方、「税・法務関係支援機関」や「コンサルタント」では「6~20人」、「その他支援機関」と「金融機関」については、「特になし・わからない」と回答する割合が高いことが見て取れる。

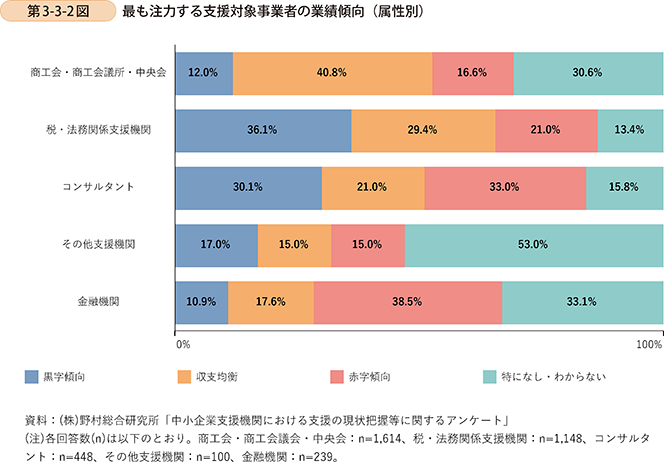

〔2〕業績傾向

次に、第3-3-2図は最も注力する支援対象事業者の業績傾向の分布を示したものである。これを見ると、「黒字傾向」と回答する割合が最も高いのは「税・法務関係支援機関」である。他方、「収支均衡」と回答する割合が高いのは「商工会・商工会議所・中央会」、そして「赤字傾向」と回答する割合が高いのは「金融機関」、「コンサルタント」となっている。

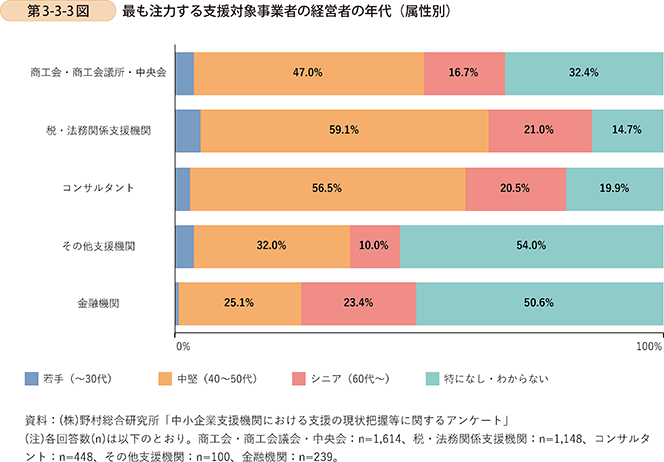

〔3〕経営者年代及びライフステージ

また、第3-3-3図は、最も注力する支援対象事業者の経営者の年代の分布を示したものである。全体として「中堅(40~50代)」の回答割合が高いことが分かる。他方、「税・法務関係支援機関」や「コンサルタント」、「金融機関」については、「シニア(60代~)」と回答する割合が約2割となっている。他方、「特になし・わからない」という回答も多く見られ、経営者の年代の観点から支援対象を絞りこんでいない支援機関も存在するものと推察される。

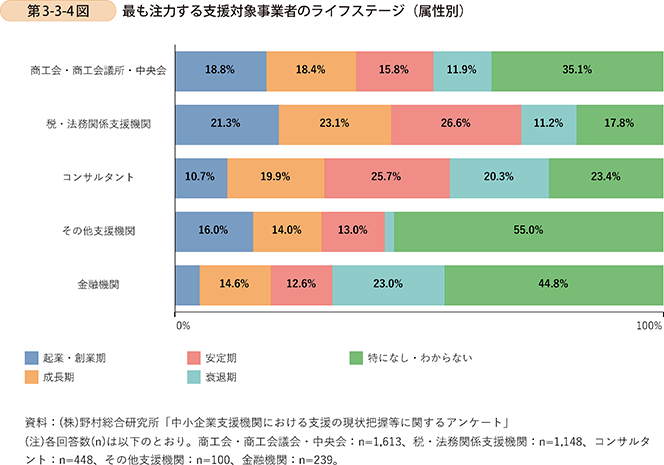

前図に関連して、第3-3-4図において、最も注力する支援対象事業者のライフステージ(創業年代)について確認する。これを見ると、「コンサルタント」と「金融機関」については、「衰退期」と回答する割合が2割以上となっており、他の支援機関に比べても高いことがわかる。

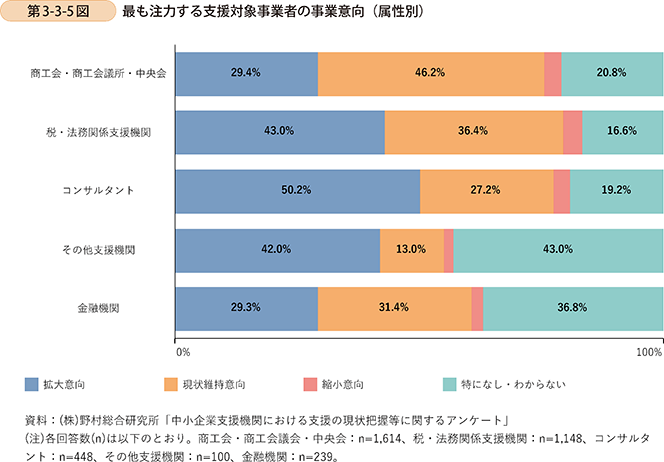

〔4〕支援対象事業者の事業意向

ここでは、最も注力する支援対象事業者の事業意向について確認する。第3-3-5図を見ると、「税・法務関係支援機関」、「コンサルタント」では、「拡大意向」と回答する割合が最も高い。他方、「商工会・商工会議所・中央会」は「現状維持意向」、「その他支援機関」と「金融機関」については「特になし・わからない」と回答する割合が最も多い結果となっている。

2 支援機関の強み・弱み

〔1〕一人当たりの支援者数

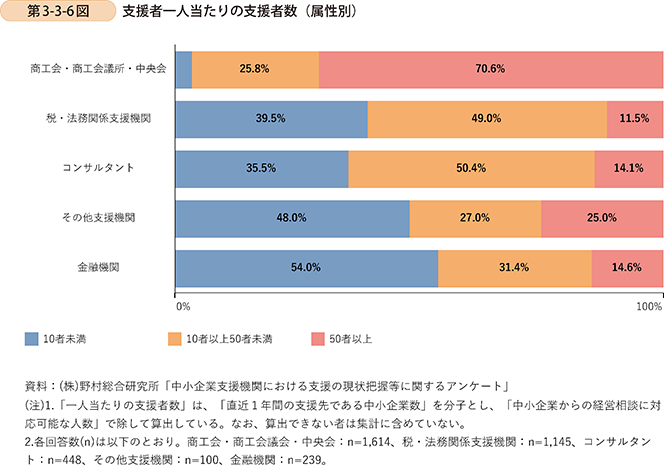

第3-3-6図は、支援機関別に、一人当たりの支援者数の分布を示したものである。「商工会・商工会議所・中央会」については、基本的に管内の事業者を広く支援対象としていることもあり、「50者以上」と回答する割合が他の支援機関に比べて著しく高いことが分かる。

〔2〕経営課題ごとの対応状況

まず、第3-3-7図において、最も強みを発揮できる経営課題の分野を支援機関の属性別に確認する。これを見ると、「税・法務関係支援機関」と「金融機関」においては「財務」と回答する割合が非常に高い。また、「コンサルタント」と「その他支援機関」は、他の属性と比べて、強みを発揮できる経営課題の分野が分散していることが分かる。

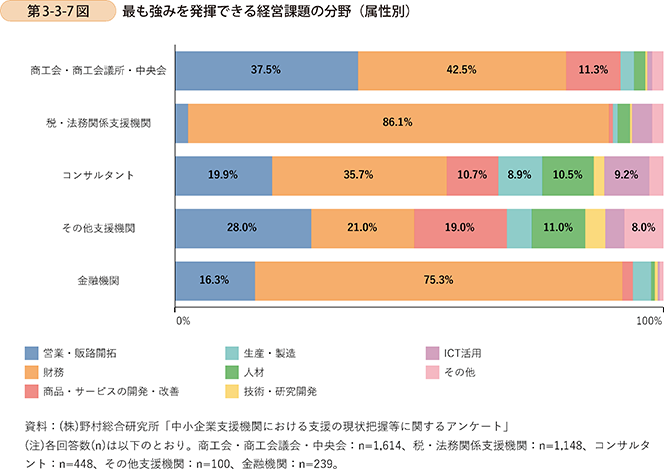

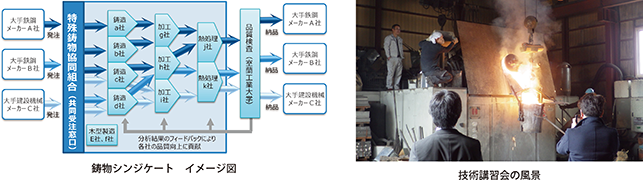

次に、支援機関における個別の経営課題ごとの支援状況についての自己評価を確認する。

第3-3-8図をみると、全体として「財務」に関しては、「十分に対応できている」又は「おおむね対応できている」と回答する割合が高いことが分かる。他方、「技術・研究開発」、「ICT活用」及び「その他(知的財産権の活用や企業間・産学連携等)」に関しては、支援機関ごとに多少の差異はあるものの、他の項目に比べて、「十分に対応できている」又は「おおむね対応できている」と回答する割合が低いことが見て取れる。

なお、事例3-3-1では、地域の中小企業による企業間連携をコーディネートし、製品開発から販路開拓までを一環支援する教育機関の取組を紹介する。

事例3-3-1:国立大学法人室蘭工業大学

「製品開発から販路開拓の一貫した支援を通じ、地域産業の発展に取り組む教育機関」

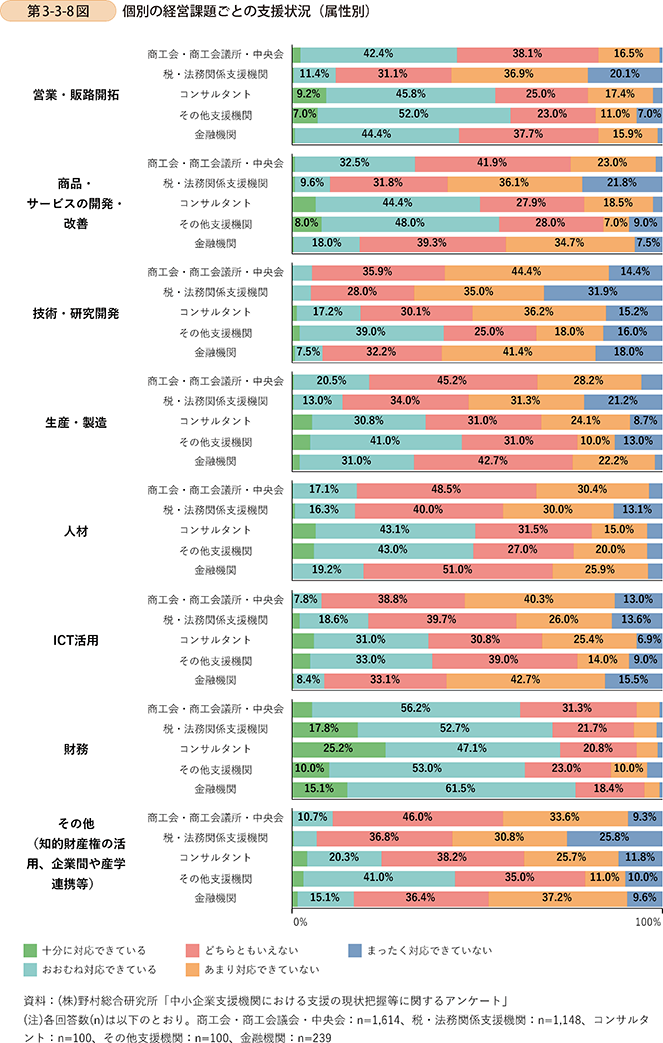

北海道室蘭市の国立大学法人室蘭工業大学は、自律的で持続的な地域社会の創生に寄与すること目的として、学生の人材育成だけでなく、働く場である地元企業の育成にも取り組んでいる。同大学が所在する室蘭市は、鉄の街として有名であり、大手鉄鋼メーカーの下、関連事業を営む中小企業が多く、地域産業の発展にはこうした中小企業の発展が重要となっている。そこで、同大学が有する技術やネットワーク、人材育成機能などを活用し、特殊鋳物分野に関連する中小企業におけるイノベーション支援を推進している。この取組の一つが、鋳物関連企業による全国規模の連携体である「特殊鋳物協同組合2(通称:鋳物シンジケート)」(以下、「本連携」という。)の構築・運営支援である。

2 2018年7月に設立された、鋳物製造に関する木型、鋳造、加工、熱処理という上流から下流工程に携わる、道内8社と道外15社の合計23社(2020年3月現在)で組成される組合。

国内の鋳物業界は、経営資源に制約のある規模の小さな企業が多く、投資負担の生じる技術開発や設備投資が進まず、生産能力の制約から大口受注に対応しづらいといった構造的な課題を抱えている。また、重量に応じて価格を決定する商慣習のため、製品の性能を向上させても、その分の価格転嫁が難しい上、海外製品を含めた厳しい価格競争にさらされている業界でもある。

このような中、本連携は同大学の清水一道教授をコーディネート役として、優れた技術を有しつつも経営資源が限られる中小鋳物業者が広域で連携することにより、発注量の大きな大手企業との取引を可能とする新たなビジネスモデルである。本連携のメリットは、大口受注機会の獲得に加え、大学からの指導を通じた技術力の向上や設備稼働率の向上(生産能力の補完機能)のほか、複数の工場を持つことが難しい中小企業におけるBCP対策としての効果も期待できる点である。

本連携を支える同大学の支援は、ユーザーニーズを踏まえた製品開発や製造にとどまらず、販路開拓や価格交渉、品質検査、知財戦略までをカバーする一気通貫したものといえ、この点が大きな特徴となっている。

北海道岩見沢市に所在する岩見沢鋳物株式会社(従業員15人、資本金1,200万円)は、同大学の呼びかけにより本連携に参画した中核企業の1社である。同大学の技術指導や各種補助金などを活用した研究開発により、従来製品の2倍以上の耐摩耗性を誇る特殊鋳鋼の開発に成功し、自社製品の高付加価値化を実現。国内大手製鉄メーカーの生産設備への実装に向け、現在実証評価を受けている。

清水教授は「企業間連携を大学が支援することで、中小企業でも付加価値の高い製品製造や大手企業との取引が実現した。他業種への横展開も期待できる。」と語る。

〔3〕支援を実施する際に重視している要素

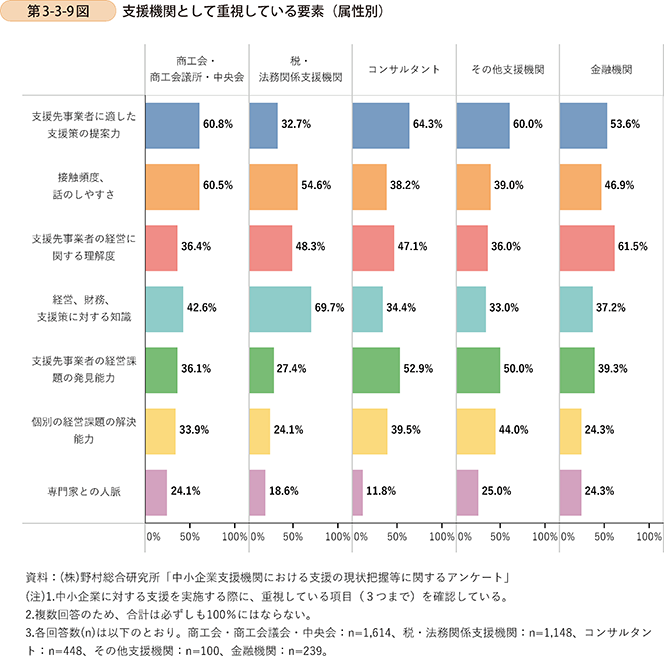

第3-3-9図は、支援機関として重視している要素を支援機関の属性別に示したものである。

これを見ると、「商工会・商工会議所・中央会」と「コンサルタント」、「その他支援機関」では、「支援先事業者に適した支援策の提案力」と回答する割合が最も高い。他方、「税・法務関係支援機関」は「経営、財務、支援策に対する知識」、「金融機関」は「支援先事業者の経営に関する理解度」を最も重視していることが分かる。

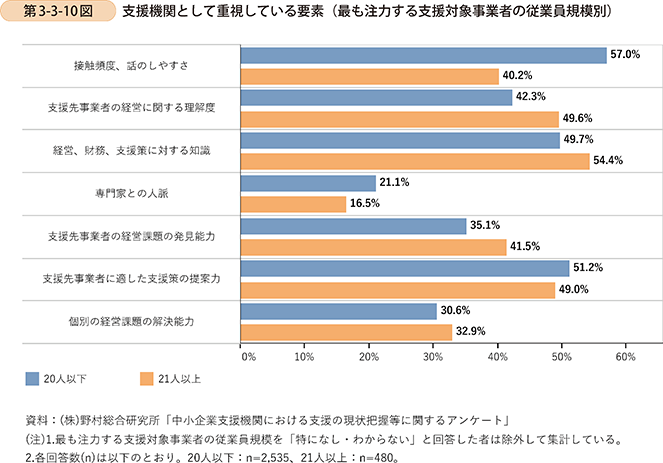

また、第3-3-10図は重視している要素を最も注力する支援対象事業者の従業員規模別に示したものである。これを見ると、従業員数20人以下の事業者を支援対象とする支援機関は、「接触頻度、話のしやすさ」と回答する割合が最も高いことが分かる。

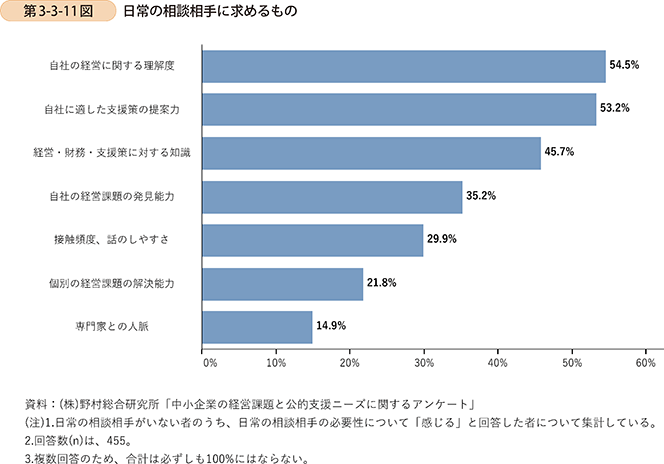

他方、第3-3-11図は、中小企業側が日常の相談相手に求めるものを示している。これを見ると、「自社の経営に関する理解度」と「自社に適した支援策の提案力」が多いことが分かる。あくまでも、日常的な相談相手に求めるものではあるが、中小企業にとって身近な存在の支援機関にとっても、これらのニーズは参考になるのではないだろうか。

〔4〕支援能力向上に向けた取組

(ⅰ)支援能力向上の取組

ここでは、支援機関における支援能力向上のための取組状況について確認する。

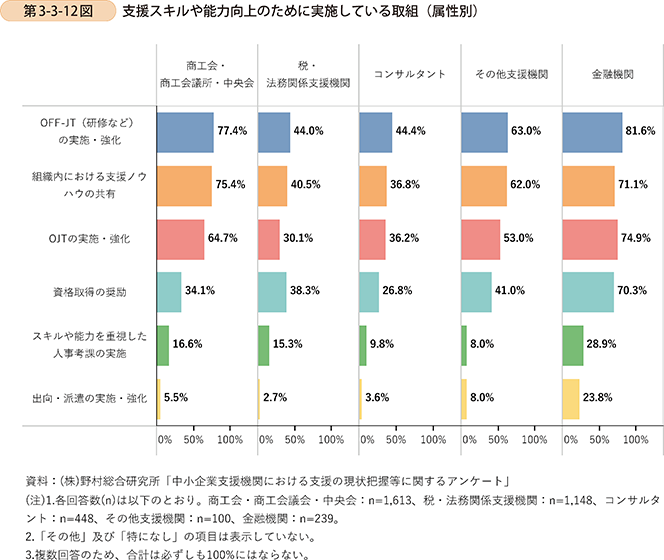

第3-3-12図は、支援機関の属性別に支援スキルや能力向上のために実施している取組を示したものである。いずれにおいても「OFF-JT(研修など)の実施・強化」と「組織内における支援ノウハウの共有」、「OJTの実施・強化」、が上位回答となっていることが分かる。また、「金融機関」については、「資格取得の奨励」と回答する割合が高いことが見て取れる。

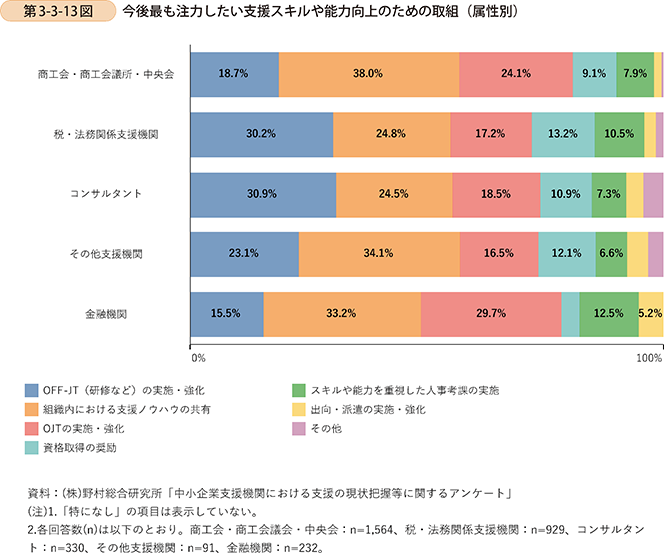

また、第3-3-13図は、支援スキルや能力向上のための取組のうち、今後最も注力したい取組を支援機関の属性別に示したものである。これを見ると、「商工会・商工会議所・中央会」と「金融機関」については、「組織内における支援ノウハウの共有」と「OJTの実施・強化」と回答する割合が高いことが分かる。他方、「税・法務関係支援機関」と「コンサルタント」については、「OFF-JT(研修など)の実施・強化」が最も多い。

以上、支援機関における支援能力向上の取組について確認してきた。事例3-3-2と事例3-3-3では、自らの支援能力向上にも力を入れる商工団体、事例3-3-4では、中小企業支援機関の支援能力向上を図る取組を実施する自治体、そして事例3-3-5では、経営者及び支援者の能力向上に寄与する教育機関の取組について紹介する。

事例3-3-2:春日市商工会

「経営革新計画の策定支援を通じて、職員の支援能力の底上げを図る商工会」

福岡県春日市の春日市商工会(会員数1,884事業所、2019年12月時点)は、事業計画の策定支援を通じて、会員事業者の持続的発展を促すとともに、同商工会の職員自身の支援能力の向上に取り組んでいる。

同商工会では、支援能力向上の観点から、経営支援における複数の柱を持つ「多柱運営」を推進。2011年度の「経営革新」を皮切りに、「管理会計」、「事業承継」、「税務相談改革」、そして「創業支援」と、支援を強化するテーマ及びその数値目標を年度ごとに設定し、この目標達成に向けた取組を通じて、経営支援の基盤強化を図っている。特に「経営革新」については、「経営革新計画の承認申請にかかる支援件数を3年間で100件」と定め、着実に達成。同計画の承認件数では、2010年度から2018年度まで9年連続で県下商工会内トップの実績を誇る。

同商工会では、事業計画の策定支援を、支援先事業者に対する理解を深めるきっかけとして捉えている。事業者の強み・弱みや経営課題を事業者と共に深く理解することは、その後の伴走型支援の精度向上に加え、職員自身の支援能力の底上げにもつながると考え、経営革新計画の策定支援に注力しているという。

同商工会による経営革新計画の策定を通じた支援の成功事例として、カジュアルフレンチを提供する飲食事業者であるGrappe(従業員1名、個人事業者)がある。代表の和田憲明氏は、隣町からの店舗移転を機に同商工会に入会し、地域における知名度向上に関する相談を行っていた。同商工会は、支援の導入として和田代表のこだわりや強みの深掘りを行う中で、強みを「旬な輸入食材を活用したフレンチ」と定め、新規顧客の獲得に向けた経営革新計画の策定を支援し、承認を得た。計画実行に際しては、同商工会のサポートの下、管理会計を導入し、日頃の売上高などの情報を計画の進捗管理・見直しに活用。この結果、移転に伴い席数が1/2となったのにも関わらず、売上高は移転前に比べ20%増を達成した。また、2019年には、テイクアウト市場の需要拡大を事業機会と捉え、新たにテイクアウトサービスの展開を計画し、二度目の経営革新計画の承認を得た。商圏分析などを踏まえて入念に策定した事業計画が決め手となり、小規模事業者持続化補助金の採択を受けることにも成功し、計画達成に向け着実に歩みを進めている。和田代表は、「丹念な現状分析に基づく計画策定支援とフォローアップのお陰で、新規顧客の獲得に成功し、新たに始めたテイクアウトサービスについても徐々にご利用いただく機会が増えてきた。一連の支援を受ける中で、具体的な数値に基づく経営の重要性に気付けた。」と支援の効果を実感する。

支援に当たった同商工会の大西亘氏は、「事業計画の策定支援をきっかけに、事業者の自立的な経営の後押しを進めていきたい。支援者としても多くの『気付き』を得ながら、今後も時代や地域の実情に即した支援の在り方を追究していく。」と力強く語る。

事例3-3-3:高知商工会議所

「独自の『レベル表』を活用し、効率的かつ効果的な支援に取り組む商工会議所」

高知県高知市の高知商工会議所(会員数約3,200事業所、2020年2月時点)は、支援事業者の状況や経営指導員の能力を独自のレベル表を用いて「見える化」し、支援の質の向上に取り組んでいる。

同会議所は、人口減少の負のスパイラルに立ち向かうために、「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「サービス業(他に分類されないもの)」の4業種を中心とした伴走型支援に注力しており、標準化された伴走型支援の継続的な実施を掲げ、二つの「見える化」を推進している。

一つ目は、支援事業者の「見える化」である。各経営指導員が担当する事業者を経営計画の策定具合に応じて、4段階のレベルに分類。レベルごとに必要な支援の内容がまとめられた「企業レベル表」に沿った支援を実施することにより、効率的かつ効果的な支援が可能になるという。

二つ目は、経営指導員の支援スキルの「見える化」である。若手指導員のスキル向上を図る観点から、目標となる支援レベル(例:○○ができる)を明確化した「指導レベル表」を策定。各指導員は、レベル表に基づき、自身の支援スキルを毎年自己評価し、継続的なスキル向上を図っている。こうした支援スキルの「見える化」の取組は、所内で案件を割り振る際にも役立っているという。

同会議所による伴走型支援を受け、新たな事業展開に成功した例としては、書籍販売事業者の株式会社コッコ・サン(従業員2人、資本金300万円)がある。同社は、販売先の学校に訪問した際に、おかしな鉛筆の持ち方をする生徒の多さに目を付け、楽しく正しい持ち方ができる「筆育もんちゃんのちゃんともてるさんかくえんぴつ」を開発した。しかし、対象市場や販売戦略が明確化できず、同会議所に相談。同会議所は、事業の方向性は明確だが、具体的な行動計画・財務計画の支援が必要である「レベル2」の企業であると判断。ターゲットの明確化や、大手企業の製品とは異なる独自の価値の訴求を意識した具体的な行動計画の策定を重点的に支援した。その結果、同社は、地域貢献に熱心な地元企業に対して、小学校などへの寄贈品として同社製品を提案する販売方法を見出した。同会議所からも、寄贈企業の紹介を受け、現在は県内の全小学校の新1年生に同製品が寄贈されるに至っている。また、大手学習塾が同製品に注目し、全国の教室での導入も実現した。現在は、更なる新製品として、正しい持ち方が分かる三角箸を開発し、県や同会議所の協力を得て、販路開拓に取り組んでいるという。

同会議所中小企業相談所の岡林所長は、「経営計画の策定件数が年間約10件から約120件に大幅に増加するなど、二つの見える化の取組に一定の成果が出ている。今後は、両レベル表の内容を改善しつつ、それぞれの内容の連携を強化することで、より効率的かつ効果的な支援を実現していきたい。」と語る。

事例3-3-4:静岡県

「県下の経営指導員を対象にした表彰制度や専門人材の派遣制度の導入により、中小企業支援機関の支援能力向上を図る自治体」

静岡県は、「地域企業の事業活動の活発化」を五つの成長戦略目標の一つに位置付けており、中小企業振興施策の一環として、経営革新計画の策定支援を県下の中小企業支援機関の目標として設定している。この目標を達成するため、経営革新計画の承認件数を評価対象とする表彰制度を導入し、経営指導員の支援能力やモチベーションの向上を図りつつ、中小企業に対する経営革新計画策定支援の充実化に取り組んでいる。

同県は、製造業の出荷額ベースで全国4位であるなど、製造業を中心に発展を遂げてきた地域であるが、県下の中小企業においては、労働生産性の向上が共通課題となっている。そこで同県では、経営革新計画の策定を通じた、中小企業の経営改革の推進が重要であると考えている。

このような背景の下、経営革新計画の承認件数を伸ばすため、2009年に、経営革新計画策定の支援を行う経営指導員の表彰制度を創設。経営革新計画の承認件数の多い指導員を「経営革新マイスター」として認定するなど、個人に着目した制度から始めた。2014年以降は、表彰対象が特定の個人に偏ることを防ぎ、支援機関による組織としての取組強化やモチベーション向上を図るため、「経営革新推進賞」に改め、団体に対する表彰を追加した。なお、2014年から2018年までの実績は、団体表彰は延べ71件、個人表彰は延べ17名を表彰している。さらに、2014年度の表彰制度の見直し時に、新たに企業表彰(「経営革新優秀賞」)も追加。企業表彰は、経営革新計画が終了した段階で、達成度合い及び成長度合い(知名度向上や本業とのシナジー効果など)を評価して表彰するものであり、支援機関からの推薦を基に県が審査し、毎年5社程度を優良な企業として表彰しているという。

また、経営革新計画策定の推進策の一つとして、2015年度より「ものづくり専門支援員」の制度を開始した。製造業OBを県内の商工会議所、商工会連合会、中央会に配置し、県内製造関連事業者に専門家を派遣。経営革新計画の策定支援やビジネスマッチングといった支援を行っている。さらに、2017年度からは、商工会職員と一体となってきめ細かな支援を行うため、県内の東部・中部・西部の3か所に「広域サポートセンター」を設置し、金融機関からの出向者や企業OBなど、特定業種に知見を有する人員を採用し、中小企業支援の充実化を図っている。これらの制度は、中小企業支援に厚みを持たせるとともに、支援機関の若手指導員らに不足する業界や専門的な知識の補完などにも役立つなど、支援者の支援能力向上にも寄与している。こうした取組が奏功し、経営革新計画の承認件数は現行の表彰制度開始時(2014年度)の年間375件から、2019年度には536件までに増加した。

同県の担当者は、「今後は承認件数の更なる拡大とともに、製造業以外の業種の事業者にも経営革新の普及促進をしていきたい。特に金融機関との連携を強化していきたい。今後も支援機関の能力向上を通じた中小企業支援の強化を図りたい。」と意気込む。

事例3-3-5:国立大学法人東北大学・花巻信用金庫

「経営人材と支援人材の共同学習・共同実践により、地域イノベーション人材育成に取り組む大学と信用金庫」

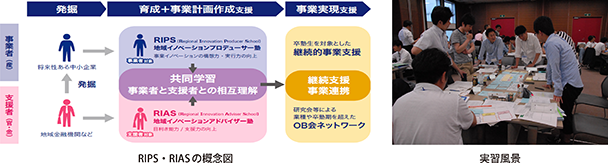

宮城県仙台市の国立大学法人東北大学は、中小企業経営者と中小企業支援者のイノベーション能力向上支援を通じて、地域の産業振興と経済発展に貢献している。同大学では、東北地域の中長期的な発展のため、同地域の中小企業経営者を対象に、イノベーションへの挑戦意欲を持つ経営人材を育成し、革新的な事業開発を目指すための「地域イノベーションプロデューサー塾(RIPS3)」を開講。また、金融機関や公的支援機関の職員を対象に、イノベーションに挑戦する地域企業を支援し、高度な目利き力を有する支援人材を育成するための「地域イノベーションアドバイザー塾(RIAS4)」も開講している。

3 RIPSは、「Regional Innovation Producer School」の略。

4 RIASは、「Regional Innovation Adviser School」の略。

両塾は、事業者と支援者がイノベーションの基礎知識の共同学習と新規事業開発の共同実習を行いながら、共に発想し、討論し、気付きを共有するという、従来にはない画期的な人材育成プログラムである。卒塾後のアンケートによれば、RIPS卒塾生の約7割が新事業に取り組み、経常利益を増大させている。また、RIAS卒塾生の大半は事業性評価・目利き力が大きく向上したと回答し、RIPS卒塾生への活発な協調融資など、リレーションシップ・バンキングが促進されていると実感しているという。

また、両塾を活用し、地域の人材育成に積極的に取り組むのが岩手県花巻市の花巻信用金庫(会員数11,125名、2019年9月末時点)である。同金庫は、2004年から地域の次世代経営者を対象とした「花巻 夢・企業家塾」を開講しているが、特にイノベーション創出意欲のある塾生と、熱意ある同金庫職員を、毎年RIPS・RIASに推薦している。推薦されたRIPS卒塾生の中には、同塾でベストイノベーション賞を受賞したアイデアの事業化に成功した者や、卒塾生同士で共同商品を創作する者がいるなど、地域でイノベーションが誘発されているという。また、他の卒塾生に感化され、経営改善や事業拡大を進めた結果、「はばたく中小企業・小規模事業者300選」や「地域未来牽引企業」に選出された企業もあるという。

こうしたRIPS卒塾生たちの活躍は、「花巻 夢・企業家塾」の塾生のモチベーション向上や相互研鑽につながっている。さらに企業経営の本質を理解したRIAS卒塾生である同金庫職員が、地域の企業に寄り添った支援を展開することで、花巻のビジネス環境は整備され、地域活性化にも大きく貢献しているという。

同信金の漆沢理事長は、「今後もRIPS・RIASへの推薦を継続し、地域活性化につながるよう取り組んでいきたい。」と語り、両塾を主導する東北大学の藤本雅彦教授は、「両塾の卒塾生は、確実に地域経済の発展に貢献している。全国でもこうした取組が広がってほしい。」と本取組の今後の展開に期待を込める。

(ⅱ)その他の取組

次に、支援先に対する認知度を高めるための情報発信の状況について確認する。

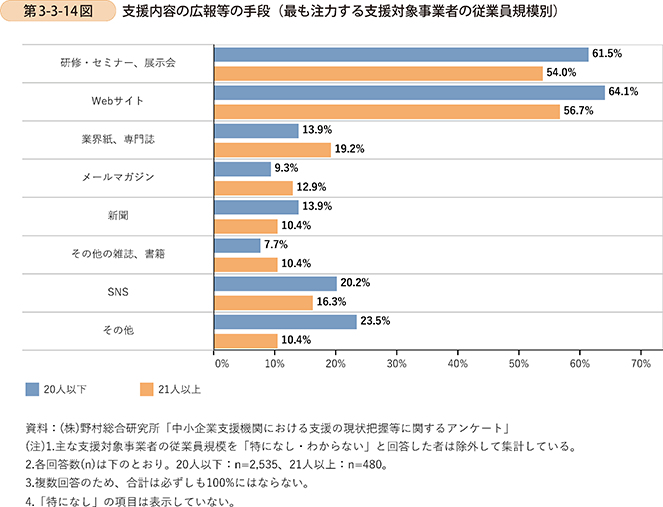

第3-3-14図は、支援内容の広報手法について、最も注力する支援対象事業者の従業員規模別に示したものである。これを見ると、いずれについても「研修・セミナー、展示会」と「Webサイト」の回答割合が非常に高いことが分かる。

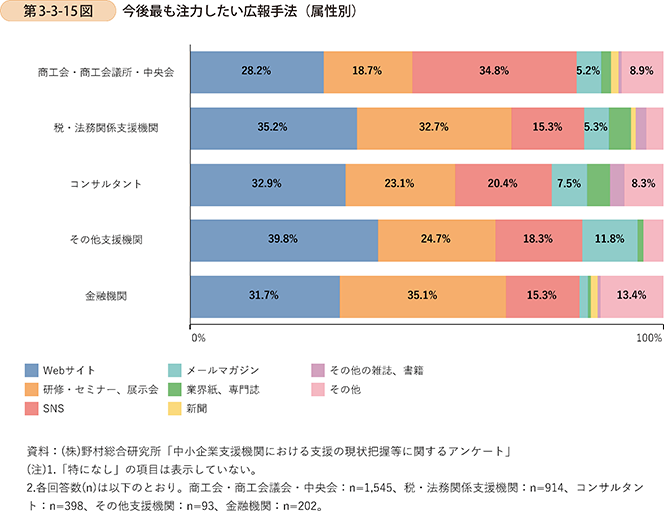

また、第3-3-15図は、今後最も注力したい広報手法について、支援機関の属性別に示したものである。これを見ると全体として、「Webサイト」、「研修・セミナー、展示会」、「SNS」が上位3位までの回答となっていることが分かる。なお、前掲の第3-2-37図及び第3-2-46図で確認したとおり、事業者側の支援メニューや支援機関の認知ルートとしては、「人づて」を除いた場合、「研修・セミナー、展示会」と「Webサイト」が上位回答であり、支援機関が注力したい広報手法とおおむね合致していることが分かる。

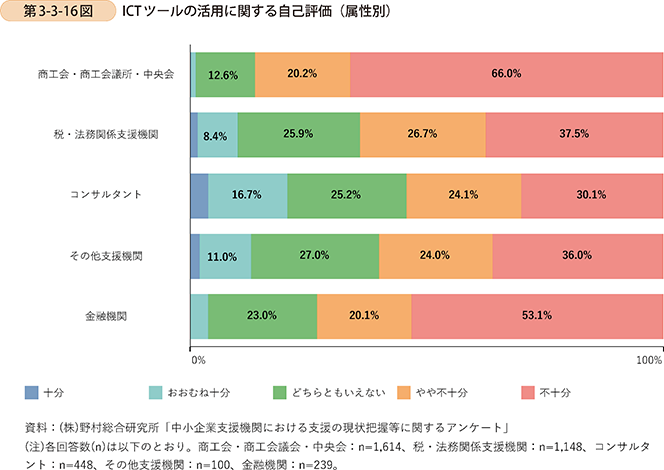

さて、ここでは支援先事業者の利便性向上や支援能力向上にもつながると考えられる、支援機関におけるICTツールの活用状況について確認する。第3-3-16図は、支援機関の属性別にICTツールの活用に関する自己評価を示したものである。これを見ると、いずれの支援機関も「不十分」と回答する割合が最も高いことが分かる。

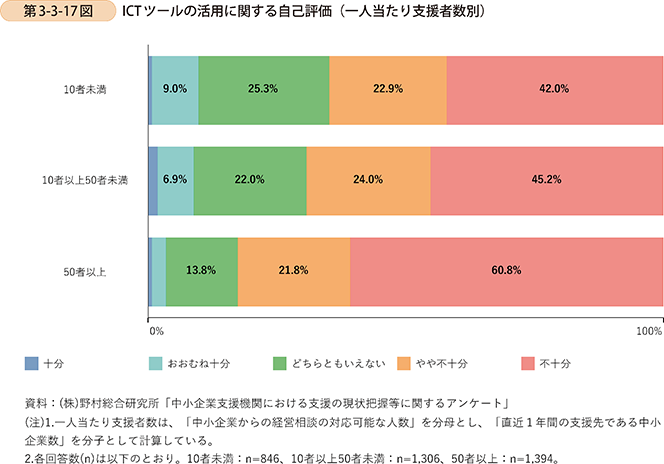

また、同じくICTツールの活用に関する自己評価を、一人当たりの支援者数別にも見てみる(第3-3-17図)。これを見ると、一人当たりの支援者数が多くなるほど、「不十分」と回答する割合が高くなることが分かる。

事例3-3-6と事例3-3-7では、組織内の業務効率化の観点から、積極的なICTの利活用を進め、さらに、その取組を内部のみならず、同業他社や支援先事業者にも広げている支援機関の事例を紹介する。

事例3-3-6:税理士法人あさひ会計

「RPAを活用した業務効率化により、経営支援の高付加価値化に取り組む会計事務所」

山形県山形市の税理士法人あさひ会計(顧問先約1,100件、2020年2月末時点、以下、「同所」という。)は、顧問先の黒字法人割合約7割、グループ総勢130名の会計事務所である。製造業やサービス業のほか、高い専門知識を必要とする医業や社会福祉法人、地方公共団体などの会計支援を手掛けるなど、高度なサポート体制を整備する傍ら、RPA5の活用による業務効率化と、その導入支援という新たな支援領域を開拓している。

5 Robotic Process Automationの略。RPAツールとは、バックオフィス業務などについて、人間と同じようにPC上の操作を行うことができるソフトウェアを指す。PC上のロボット、デジタルレイバーとも言われる。

同所におけるRPAの最初の活用は、IT担当者と会計業務担当者による単純作業をなくす取組からである。例えば、国税庁のWebサイト上での納税関係の通知確認やエクセル上でのデータ加工、その他、報告書の体裁の整形など、単純ながら時間を要する作業が多数存在していた。当時からRPAに関心を持っていた同IT担当者は、所内の作業効率化を図るため、興味本位で当該作業を担うロボット開発に独自に着手したという。

現在、同所において毎日稼働しているロボットは約30体。上記のほか、受領した会計データの自動分析ロボットや請求書の自動発行ロボットなどが挙げられる。それ以外にも、自動化可能な作業があれば随時開発を実施しており、2018年6月から現在までに130体超を開発している。なお、既に年間3,000時間以上の業務量の削減に成功しているという。また、職員からは、「単純業務や所内の事務業務が減り、経営に関する相談にあてる時間が増えた。」との声も出ている。

さらに、同業者での活用ニーズや取引先を含む中小企業・小規模事業者に向けた展開の可能性を感じ、「株式会社ASAHI Accounting Robot研究所」(以下、「同研究所」という。)を2019年1月に設立。同研究所は、「ヒトとロボット協働時代を推進する」というミッションを掲げ、RPA導入・運用支援を行う一方、同所と連携して、導入事業者の業務の棚卸しや見える化などのコンサルティング支援も手掛けている。

同所の統括代表社員であり、同研究所の代表取締役でもある田牧氏は、「RPAは正に生産性向上の救世主。人手不足の中小企業・小規模事業者こそ導入効果が高い。RPAによる自動化は、間接業務の削減、本業への資源集中が可能になる。また経営分析にまで手が回らないことも多いが、RPAの導入により、日々のデータ入力や分析が自動化できれば、経営判断を早くすることが可能である。同所においても、RPAの導入で生まれた時間を経営支援の強化に充てるとともに、今後は会計・税務のみならず、RPAで中小企業の生産性向上を支援していきたい。」と力強く語る。

事例3-3-7:岩田会計事務所

「ICT活用を通じた業務改革と経営支援の強化に取り組む会計事務所」

栃木県小山市の岩田会計事務所(顧問先約150社、2020年2月末時点)は、ICTの活用を通じた業務効率化を追求しつつ、自身の実践経験をいかしたICT導入支援など顧問先に対する経営支援の強化に取り組んでいる。

同事務所の顧問を務める岩田稔氏は、2009年に顧問として入所。当時は、税理士業界での価格競争の激化や会計ソフトの急速な普及などを背景に、同事務所における業務の見直しが急務となっていた。このような中、銀行や民間企業での経験を持つ岩田顧問は、「業務の見直しやコストダウンを図るためにはICTの活用が不可欠。ICT活用のノウ八ウ提供は、中小企業の経営改善にも結び付き、事務所としての経営支援サービスの差別化にもつながる。」と考え、まずは同事務所が積極的にICTを活用して業務改革を進め、生産性の向上を実践することを目指した。

まずは、2010年にスマートフォンとタブレット端末を全職員に無償で配布。週二回のICT研修会を実施し、職員のリテラシー向上を図るとともに、帳票類の電子化(ペーパレス化とクラウド化)を進めた。例えば、顧問先に小型スキャナを持参し、帳票類をその場で読み取り事務所のサーバに蓄積し、外出先でもタブレット端末などで閲覧を可能にするなど、徹底的な電子化を進め、従来の紙を媒介とした業務を見直した。また、職員間の支援ノウハウや顧客先に対する税務情報などの情報共有のために、FacebookやChatworkを積極的に活用しているという。さらに、今後は、BIツールの導入による経営分析の効率化や、顧問先におけるチャットツールの導入による巡回監査業務の効率化を目指すなど、新たな取組にも余念がない。

こうした一連の業務改革の取組により、大幅な業務効率化に成功。2009年の県内会計事務所との経営統合当初に15人で担当していた巡回監査などの日常業務を、業務品質を保ちつつ現在では9人でこなすなど、事務所の生産性は大きく向上した。浮いたコストは次のICT投資や、賃金へ還元している。

上記のようにICT活用が進んだ同事務所では、その成功体験を基に、顧問先へのICT導入支援を展開している。例えば、顧問先の精密板金加工業者に対しては、タブレット端末を活用した社内システムへのリモートアクセスサービスの導入を支援した。同社は、オーダーメイド製品を短納期で納められる点に強みを有する一方、営業現場において生産状況をリアルタイムに把握し、取引先に情報共有することができない点に課題を抱えていた。同事務所の支援の下、当該サービスを導入した結果、外出中も生産や納品の状況が把握できるようになり、取引先への迅速な情報共有や、円滑な新規受注の獲得につながったという。

この取組の旗振り役である岩田顧問は、「ICT活用による業務情報の“見える化”“共有化”“標準化”の推進により、事務所の効率化は実現した。新たなツールの導入も進め、更なる業務の高度化を目指す。ICTの導入支援をはじめとする会計・税務以外の経営支援も通じて、地域の中小企業とともに発展していきたい」と力強く語る。

コラム3-3-1

認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)

■本制度の背景と概要

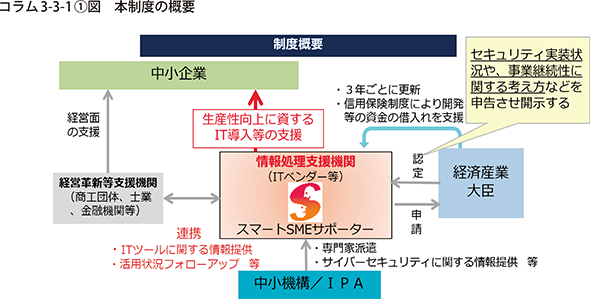

2018年7月に施行された中小企業等経営強化法により、中小企業の生産性向上に資するITツールを提供するITベンダー等を「情報処理支援機関(通称:スマートSMEサポーター)」として認定する制度が創設された(コラム3-3-1〔1〕図)。

平成28年度補正予算「IT導入補助金6」の実施の際に、中小企業に補助対象のITツールを選ばせることを目的として、事前にITツールと事業者の登録募集を行ったところ、ITツールは約20,000件、そして事業者は約4,500者登録されたことが、制度創設の背景になっている。

6 IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者が「生産性向上」に役立つITツールを購入する際に、その経費の一部を国が補助する制度。

中小企業にとっては、「ITツールの活用で、どのくらいの効果があるのか分からない。」、「安全に利用できるか分からない。」、「多くのITツールから自社に適したものを選べない。」といった声が挙がっていた。そこで、〔1〕IT及びITツールに関する専門的な知識・経験・実績を有し、IT利活用に係る指導及び助言を行えること、〔2〕長期間にわたり継続的に支援業務を実施するための実施体制を有することなどを要件とする、ITツールの導入支援に特化した支援機関を認定する本制度が創設される運びとなった。主な申請者は、ITベンダーであり、これまで625件を認定している(2020年2月28日時点)。

関連のアンケート調査7においても、社外におけるITに関する相談相手として「地元のITメーカ・販売会社」が最も多く選択されており、中小企業がITベンダーを適切に活用するために、本制度の利用が期待される。

7 中小企業白書(2018年版)p.216を参照。第2-4-13図「社外におけるITに関する事柄の日頃の相談相手」(「地元のITメーカ・販売会社(42.8%)」、「地元以外のITメーカ・販売会社(23.7%)」)

■スマートSMEサポーターの役割

スマートSMEサポーターには、中小企業に使いやすいITツールの開発・提供のほか、関連する情報発信、指導、助言などによる導入支援が求められている。

また、中小企業等経営強化法に基づく基本方針8では、支援を行った中小企業者等の状況把握、効果測定や支援機関との連携などに対する配慮も求められている。

8 中小企業等の経営強化に関する基本方針 第6「9情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項」。

■スマートSMEサポーターの活動事例

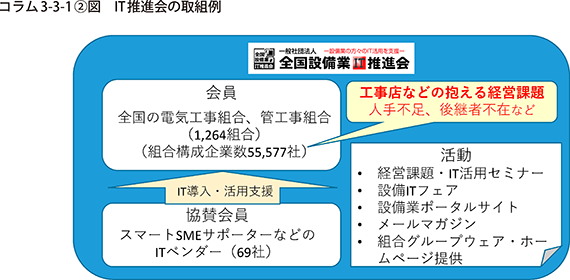

これに関する事例として、一般社団法人全国設備業IT推進会(以下、「同会」という。)を紹介する(コラム3-3-1〔2〕図)。同会は、全国の電気工事組合、管工事組合(1,264組合、55,577社)を会員とする法人組織会であり、組合会員のIT活用促進を目的として活動している。事務局を担う(株)システムズナカジマを始めとして、ITベンダーが協賛会員として活動を支えており、協賛会員の多くは、スマートSMEサポーターにも認定されている。

同会では、会員である工事組合との協力により、組合構成員である設備業の中小企業が直面する人手不足やM&Aなどの課題に関するセミナーを開催し、課題解決に資するIT活用方策を解説している(2019年度のセミナー等開催回数220回)。

このように、ITツールの選定・導入支援のみならず、導入検討に至っていない中小企業にも寄り添い、様々な経営課題の解決に向けた方策の一つとしてITツールの導入の有用性に気付いてもらう活動を展開している。

■スマートSMEサポーターの活用に際して

IT導入に悩んでいる中小企業においては、自社に適したITツールの導入支援を行ってくれるスマートSMEサポーターを検索可能な特設サイトが用意されている。当該サイト上の検索システムでは、自社の業種や導入したいサービスの分類、地域などの条件から、適切なスマートSMEサポーターを簡単に検索することができる。

なお、スマートSMEサポーター側は、新たなITツール等の開発資金調達に当たり、(株)日本政策金融公庫の特別貸付を利用することができる。

本制度の活用を通じて、中小企業・小規模事業者のIT導入が促進され、生産性の向上につながることを期待したい。

コラム3-3-2

IT導入支援ツール:ITプラットフォーム「ここからアプリ」

(独)中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)では、2019年3月に中小企業・小規模事業者向けにビジネス用アプリケーションを紹介するサイト「ここからアプリ」の試行運用を開始、また同年12月にはサイトをリニューアルし、現在公開している、ITプラットフォーム「ここからアプリ」を公開、運用を開始した。

同プラットフォームは、中小企業・小規模事業者におけるIT導入を通じた経営課題の解決と、生産性向上の促進を目的としており、IT導入による業務効率化に取り組む事業者や、事業者のIT導入支援に取り組む支援機関における活用を目指している。

■事業背景

中小機構が2018年8月中小企業経営者等に対して実施した「IT導入に関するアンケート調査」によると、いまだ半数以上がITによる生産性向上には取り組んでいない状況である。また、こうした企業に対して「ITを活用することで業務効率化・生産性向上ができると思いますか」と確認すると、「思う」と回答する者が半数以上(54.1%)おり、その有効性を理解している。なお、これらのIT活用に取り組めていない企業の約7割(74.8%)は「情報が得られたらIT導入を検討する」と回答しており、具体的には、「IT導入の効果」、「業務に活用できるアプリやソフトの情報」、「IT導入のコスト」などが明らかになればIT導入を検討すると回答している。

このような調査結果を踏まえ、適切な情報の提供が中小企業のIT導入にとって有効な手段であり、こうした情報提供の基盤を構築することが、中小企業・小規模事業者の生産性向上につながると考えたことが、サイト開設を行う一つのきっかけとなっている。

■主なコンテンツと機能

同プラットフォームでは、ビジネス用アプリケーション検索や、アプリケーション種別ごとの機能に関する解説動画、事業者のIT導入事例の記事・動画や、支援者に役立つコンテンツ等を発信している。また、IT導入に関する様々な機関の支援施策や、各地で開催するセミナーなどの情報を随時掲載、情報発信している。なお、同プラットフォーム上では、複数の方法でビジネス用アプリの検索が可能となっている(コラム3-3-2〔2〕図)。

(検索方法〔1〕:業種、目的から検索)

業種と活用する目的に合致したアプリの検索が可能となっている。また、業種ごとの業務フローからお勧めするアプリの種別を検索することも可能である。

(検索方法〔2〕:IT導入を実現した事業者の事例から検索)

自社と業種や規模が類似する事業者が、どのようなITツールを活用しているか、支援者がどのようなIT導入支援をしているのかを事例で紹介している。また、事例とアプリ検索機能を連動させて、実際の導入事例を参照しながら目的のアプリを検索することが可能となっている。

スマートフォンやタブレットが広く普及しており、これらの機器で簡単に操作できるビジネス用アプリケーションはより身近なものとなり、多くの事業者に活用され始めている。

中小企業・小規模事業者においては、同プラットフォームの活用を通じて、ITの導入が決して特別なものではなく、誰でも手軽に利用でき、かつ業務にとても役立つものであることを体感してもらうことを期待している。なお、自社に適した業務用アプリケーションの検討や実際の導入に際しては、最寄りの支援機関にも相談しつつ、自社のIT化を進めることがお勧めである。

また、IT導入の支援者においても、同プラットフォームの活用を通じた、事業者へのIT導入支援の推進が期待されるところである。