第3部 中小企業・小規模事業者と支援機関

第2章 中小企業・小規模事業者における経営課題への取組

第3節 中小企業支援策の活用

本節では、中小企業・小規模事業者における公的な支援メニューや支援機関の利用状況について明らかにする。

1 支援メニューの利用状況

〔1〕利用実績、理解度・認知度

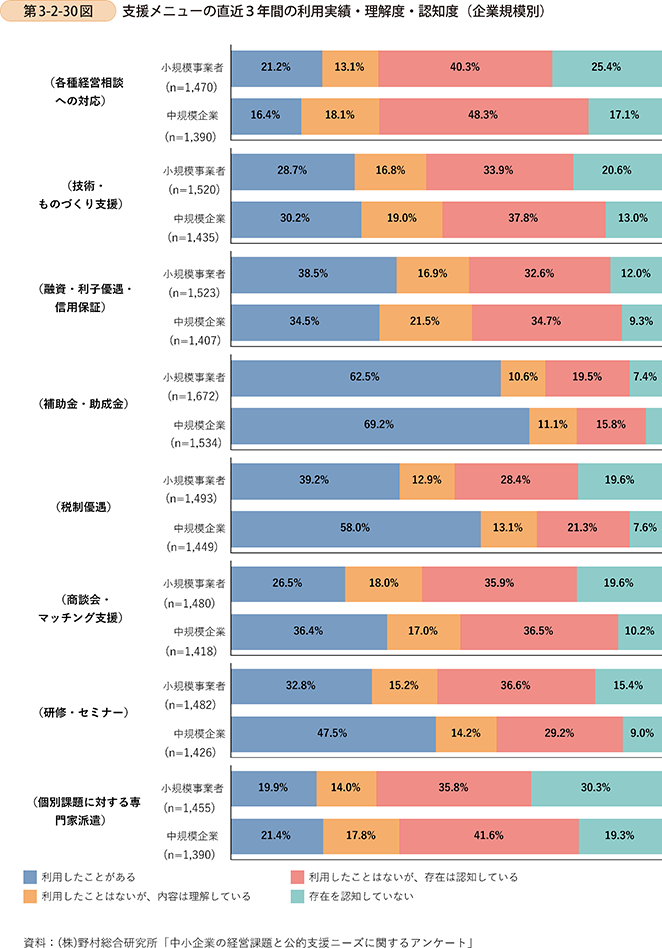

第3-2-30図は、代表的な公的支援メニューの直近3年間の利用実績及び理解度・認知度を企業規模別に示したものである。「各種経営相談への対応」、「融資・利子優遇・信用保証」では、小規模事業者の方が中規模企業に比べ、「利用したことがある」と回答した者の割合が高くなっている。他方、「存在を認知していない」と回答した者の割合は、すべてのメニューにおいて、小規模事業者が中規模企業を上回っていることが分かる。

〔2〕課題解決への貢献度

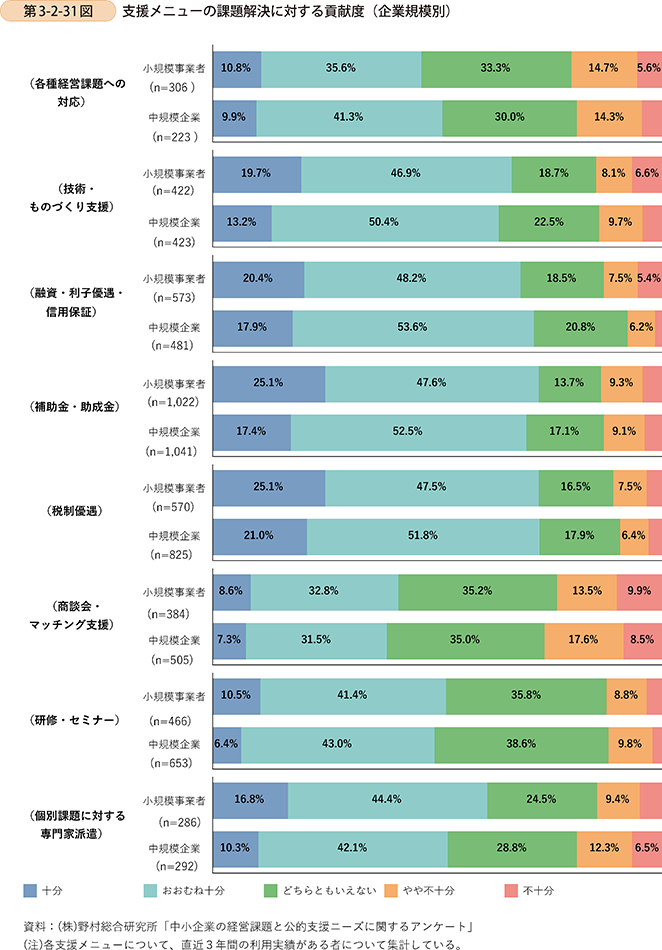

第3-2-31図は、直近3年間で利用したことがある支援メニューについて、それぞれの課題解決に対する貢献度を示したものである。「融資・利子優遇・信用保証」、「補助金・助成金」、「税制優遇」では、いずれの企業規模においても、「十分」又は「おおむね十分」と回答した者の割合が7割程度と高いことが分かる。

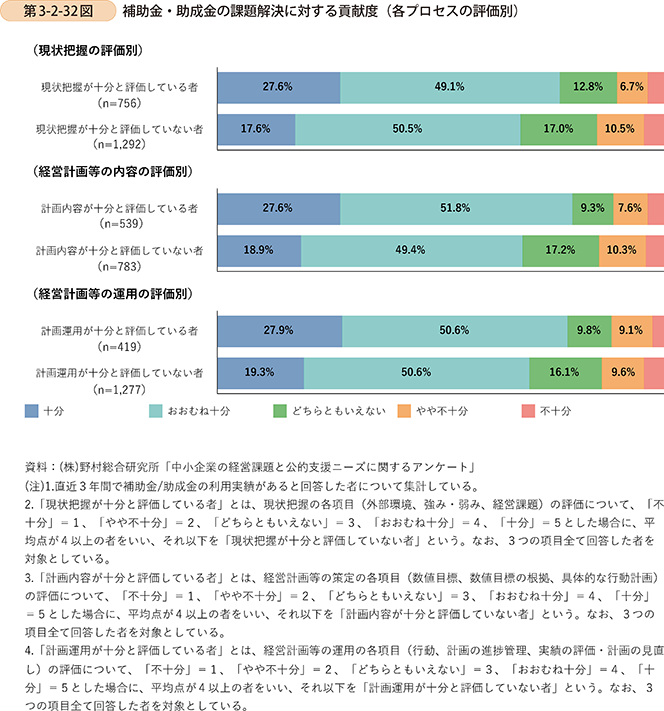

第3-2-32図は、利用実績の多い「補助金・助成金」における課題解決に対する貢献度について、課題解決プロセスの自己評価別に示したものである。各プロセスについて十分と評価している者の方が、「補助金・助成金」の課題解決への貢献度についても「十分」又は「おおむね十分」と回答する割合が高いことがわかる。

〔3〕支援メニュー利用企業の特徴

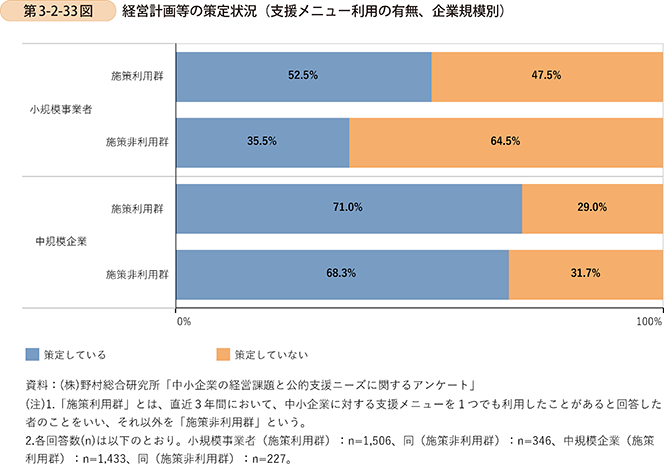

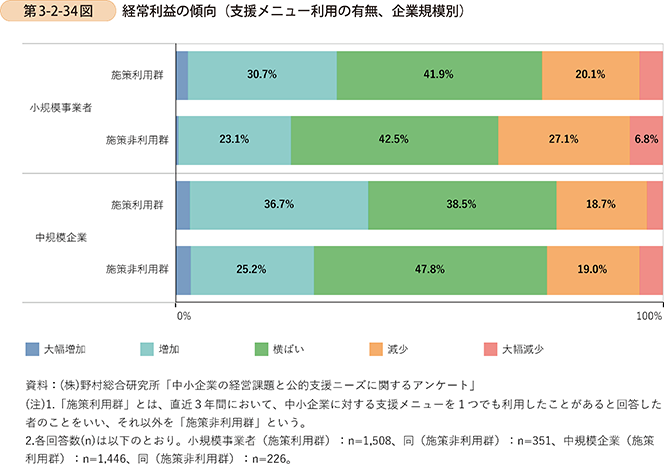

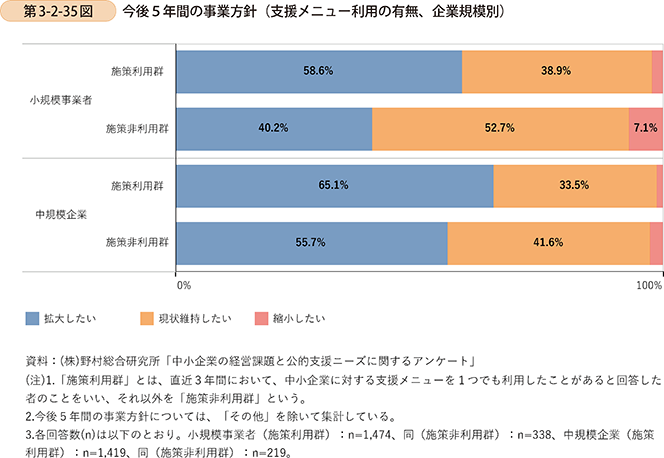

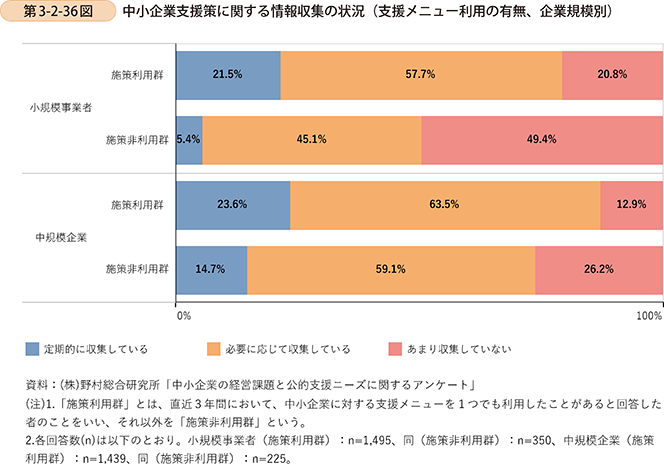

ここでは、直近3年間に支援メニューを利用したことのある企業(以下、「施策利用群」という。)とそれ以外の企業(以下、「施策非利用群」という。)の特徴を比較していく。

第3-2-33図は、支援メニュー利用の有無別に経営計画等の策定状況を示したものである。いずれの企業規模においても、施策利用群の方が、施策非利用群と比べると、経営計画等を策定している割合が高く、特に小規模事業者において、その差が大きいことが分かる。

第3-2-34図は、支援メニュー利用の有無別に、直近5年間における経常利益の傾向の分布を示したものである。規模を問わず、施策利用群の方が、経常利益の傾向として「大幅増加」又は「増加」と回答する者の割合が高い。

また、第3-2-35図は、支援メニュー利用の有無別に、今後5年間の事業方針の分布を示したものである。規模を問わず、施策利用群の方が、事業を「拡大したい」と回答する者の割合が高い。

第3-2-36図は、支援メニュー利用の有無別に、中小企業支援策に関する情報収集の頻度を見たものである。施策利用群の方が、中小企業支援策に関する情報収集の頻度が高く、特に小規模事業者においては、顕著な差が見て取れる。

また、施策非利用群のうち小規模事業者においては、中小企業支援策に関する情報を「あまり収集していない」と回答する者が約半数存在することが分かる。

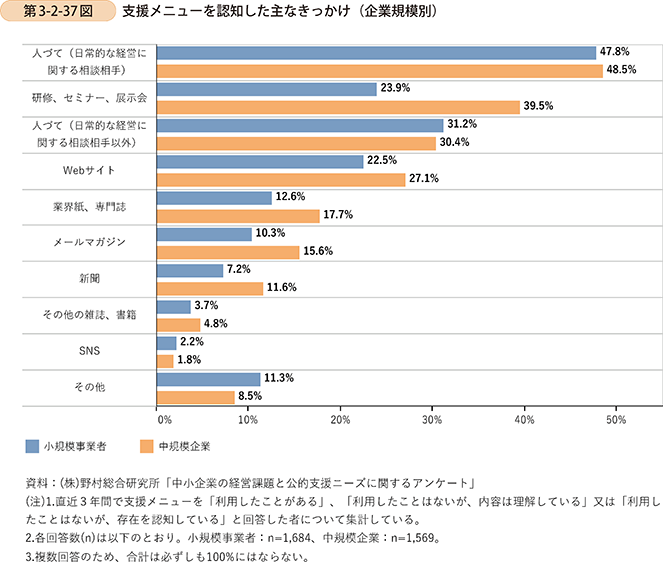

〔4〕支援メニューの認知ルート

ここでは、支援メニューの認知ルートについて確認する。第3-2-37図は、企業規模別に支援メニューを認知した主なきっかけ(ルート)を示したものである。これを見ると、企業規模を問わず、「人づて(日常的な経営に関する相談相手)7」が最も多いことが分かる。

7 「日常的な経営に関する相談相手」とは、「必要に応じてコミュニケーションを取ることができ、専門的な内容に限らず、ざっくばらんな企業経営や事業運営に関する話題を持ち掛けることができる者」を指すものとしている。

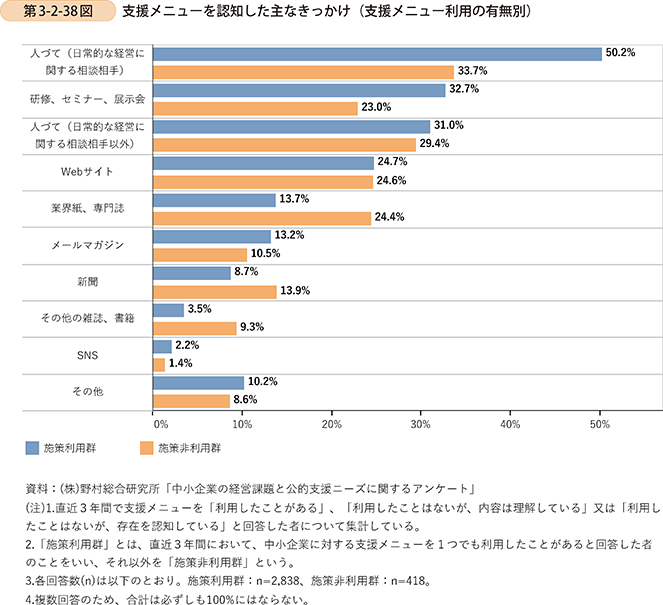

第3-2-38図は、支援メニュー利用の有無別に、支援メニューを認知した主なきっかけ(ルート)を示したものである。これを見ると、施策利用群は、施策非利用群に比べて「人づて(日常的な経営に関する相談相手)」と回答する割合が顕著に高いことが見て取れる。

2 支援機関の利用状況

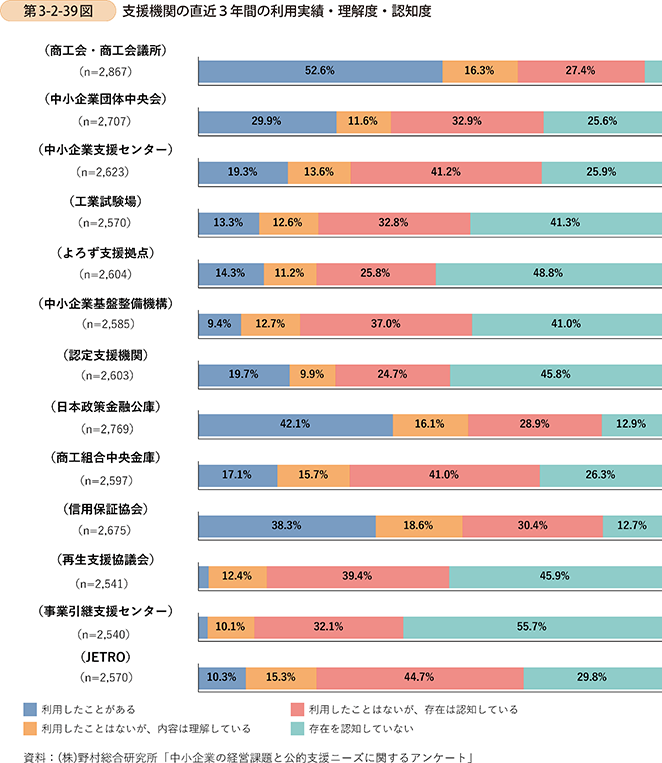

〔1〕利用実績、理解度・認知度

第3-2-39図は、代表的な中小企業支援機関の直近3年間の利用実績及び理解度・認知度を示したものである。利用実績を見ると、「商工会・商工会議所」で5割を超えており、「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」については、約4割の者が利用実績を有していることが分かる。

〔2〕課題解決への貢献度

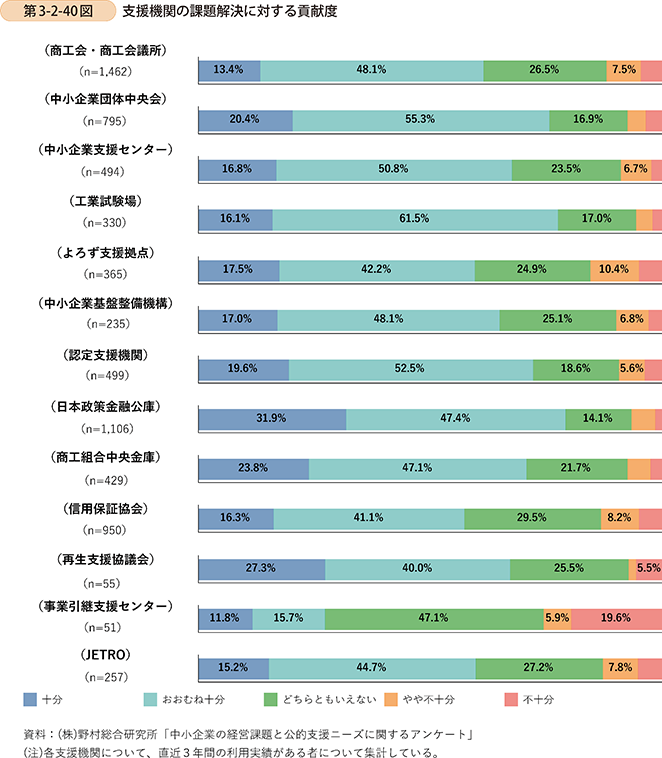

第3-2-40図は、直近3年間で利用したことがある支援機関について、課題解決に対する貢献度を聞いたものである。

一部を除き、「十分」又は「おおむね十分」と回答した者の割合が半数を超えていることが分かる。

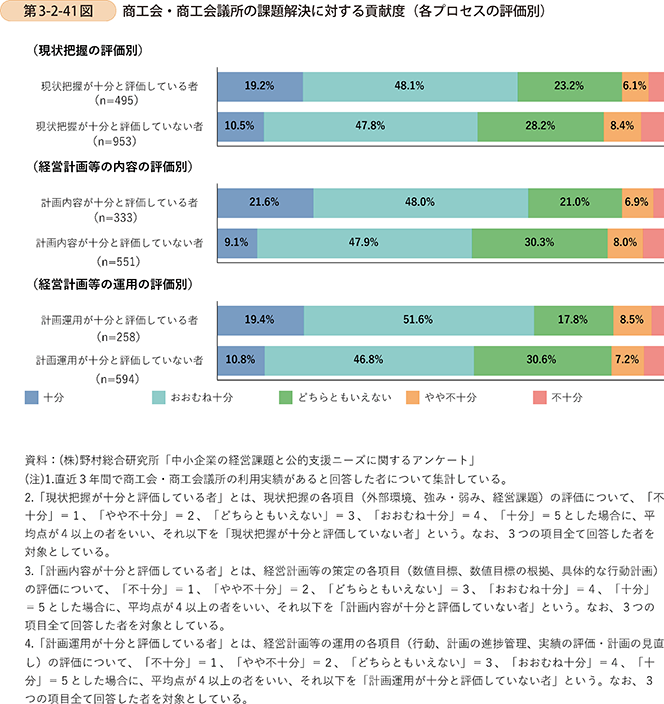

なお、第3-2-41図は、最も利用実績の多い「商工会・商工会議所」における課題解決に対する貢献度について、課題解決プロセスの自己評価別に示したものである。これを見ると、各プロセスが十分と評価する者の方が、「商工会・商工会議所」の課題解決への貢献度についても「十分」又は「おおむね十分」と回答する割合が高いことが分かる。

〔3〕支援機関利用企業の特徴

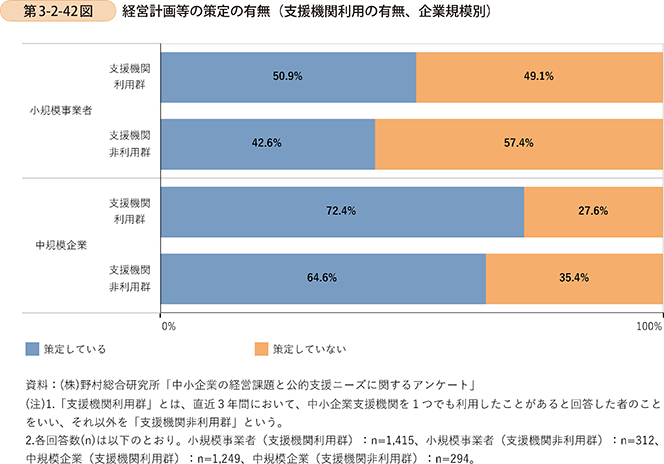

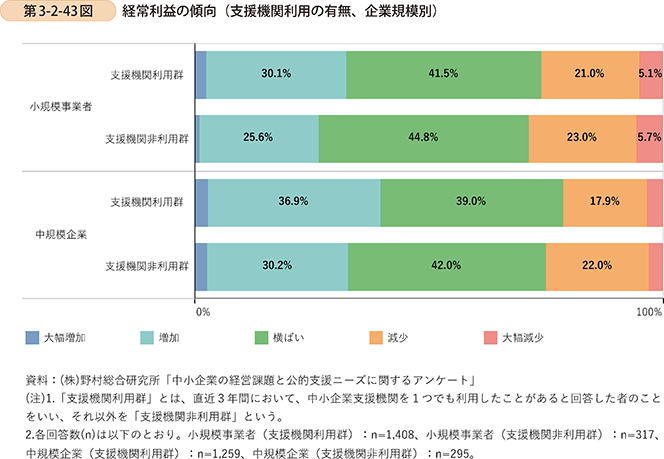

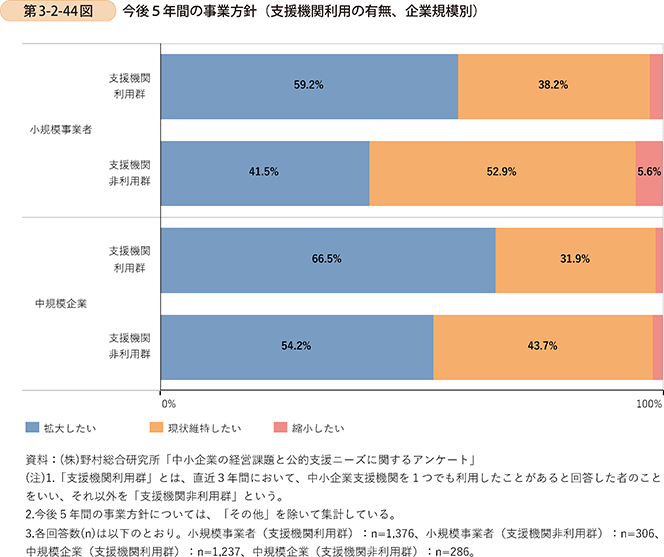

ここでは、直近3年間に支援機関を利用したことのある企業(以下、「支援機関利用群」という。)とそれ以外の企業(以下、「支援機関非利用群」という。)の特徴を比較していく。

第3-2-42図は、支援機関の利用の有無別に経営計画等の策定状況を示したものである。いずれの企業規模においても、支援機関利用群の方が、非利用群と比べると、経営計画等を策定している割合が高いことが分かる。

次に、第3-2-43図は、支援機関利用の有無別に、直近5年間における経常利益の傾向の分布を示したものである。これを見ると、規模を問わず、支援機関利用群の方が、経常利益の傾向として「大幅増加」又は「増加」と回答する者の割合が高いことが分かる。

第3-2-44図は、支援機関利用の有無別に、今後5年間の事業方針の分布を示したものである。規模を問わず、支援機関利用群の方が、事業を「拡大したい」と回答する者の割合が高い。また、小規模事業者の方が、支援機関利用群と非利用群における差が大きい。

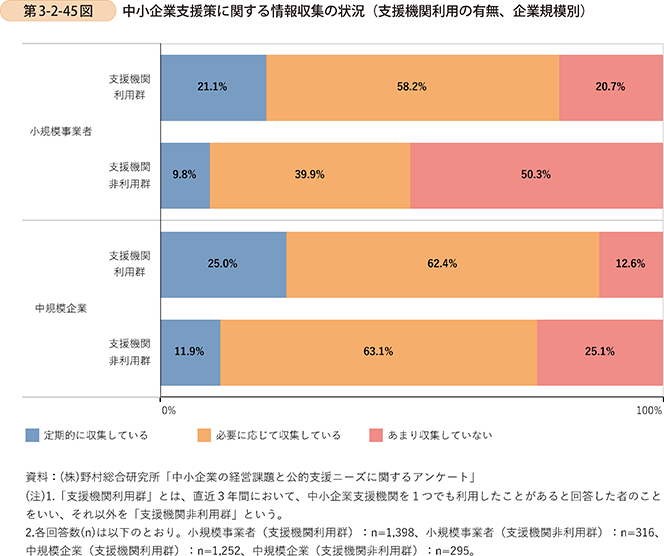

前掲の支援メニューの結果(第3-2-36図)と同様に、第3-2-45図を見ると、規模を問わず、支援機関利用群の方が、中小企業支援策に関する情報収集の頻度が高い。また、小規模事業者の支援機関非利用群においては、約半数が中小企業支援策に関する情報を「あまり収集していない」と回答していことが分かる。

〔4〕支援機関の認知ルート

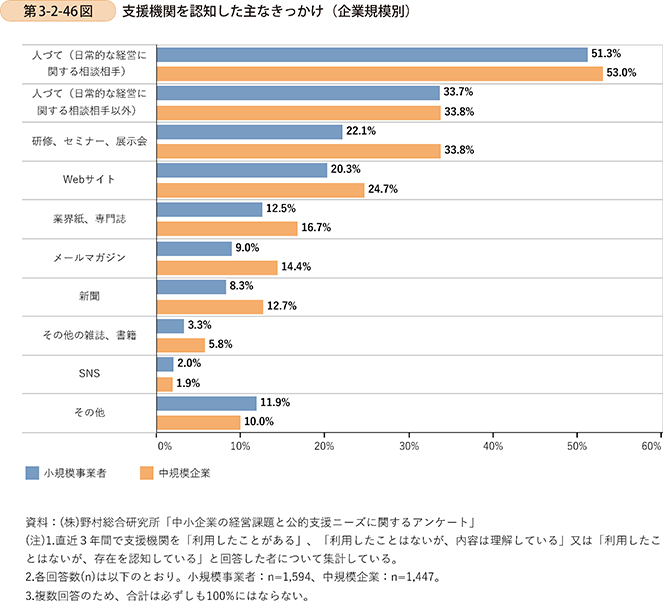

ここでは、支援機関の認知ルートの傾向について確認する。第3-2-46図は、支援機関を認知した主なきっかけ(ルート)を、企業規模別に示したものである。

これを見ると、規模を問わず、「人づて(日常的な経営に関する相談相手)」が最も多い。その他、「研修、セミナー、展示会」や「人づて(日常的な経営に関する相談相手以外)」といった回答が上位となっている。

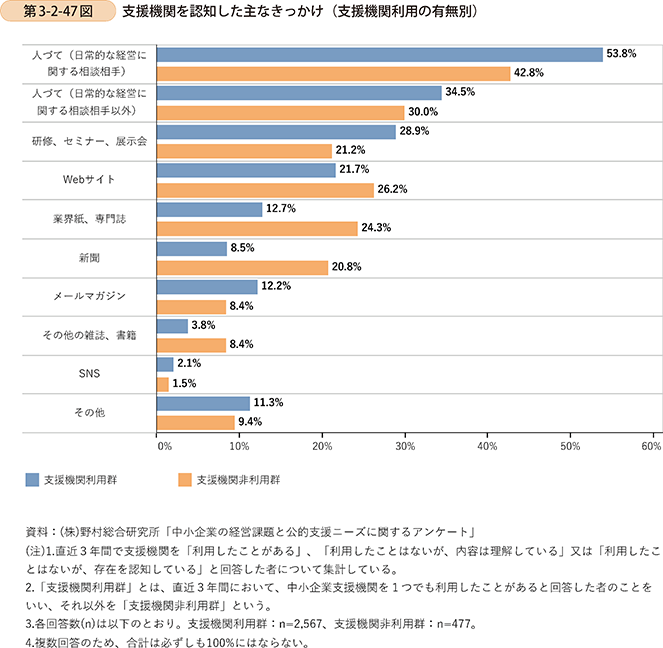

また、第3-2-47図は、支援機関を認知した主なきっかけ(ルート)を支援機関の利用実績の有無別に示したものである。先述の支援メニューの結果(第3-2-38図)と同様に、支援機関利用群の方が、支援機関非利用群に比べて、「人づて(日常的な経営に関する相談相手)」と回答する割合が高い。支援機関の利用の面においても、日常的な経営に関する相談相手が重要なルートとなっていることが見て取れる。

3 今後の利用意向

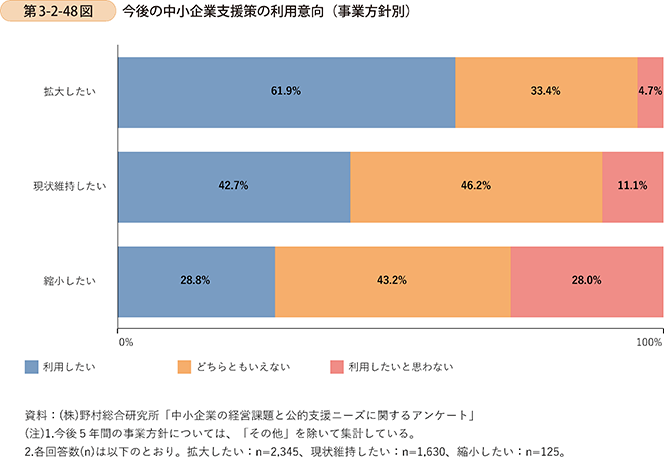

第3-2-48図は、今後5年間の事業方針別に、今後の中小企業支援策の利用意向を示したものである。事業方針について拡大意向を有する者の方が、「利用したい」と回答する割合が高いことが分かる。

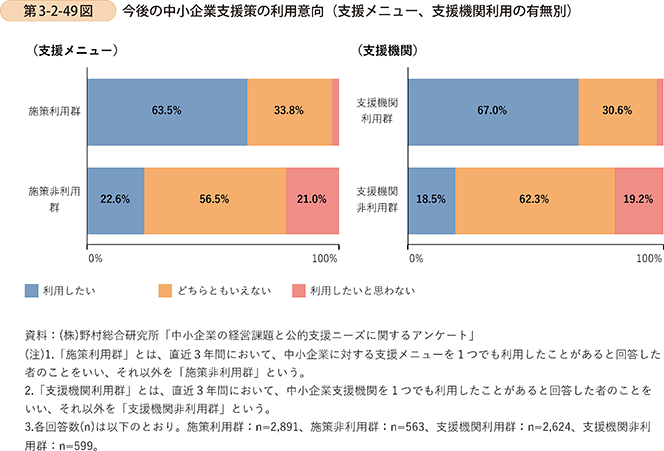

第3-2-49図は、今後の利用意向について、支援メニュー及び支援機関利用の有無別に示したものである。いずれについても、利用群の方が、今後も「利用したい」と回答する者の割合が顕著に高く、「利用したいと思わない」と回答する者は非常に少ないことも分かる。

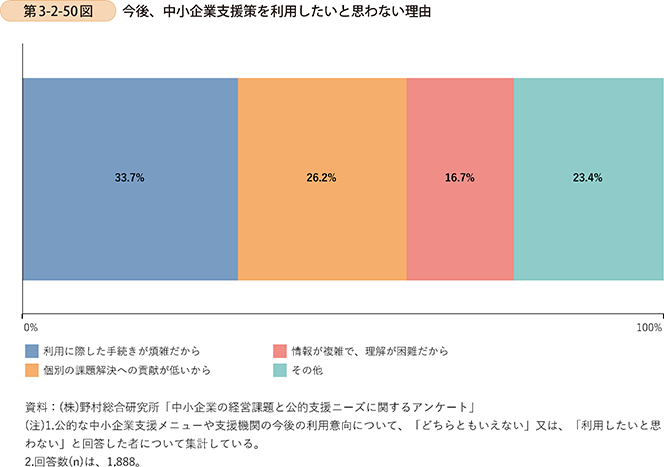

第3-2-50図は、中小企業支援策に関する今後の利用意向を「どちらともいえない」又は「利用したいと思わない」と回答した者について、その理由を示したものである。これを見ると、「利用に際した手続きが煩雑だから」という回答が最も多い。また、「情報が複雑で、理解が困難だから」という理由を挙げる者も一定程度いることが分かる。

支援策の利活用を促進する上で、申請手続きの簡素化や、利用者目線に立った分かりやすい情報発信に取り組むことが重要といえる。

こうした点を踏まえ、現在、コラム3-2-6で紹介する「中小企業支援プラットフォーム」の構築に向けた取組が進められている。

以上、本節では支援メニュー及び支援機関の利用実態について確認した。事例3-2-4では、中小企業における支援策の活用を促進するための工夫や仕組み作りを行う自治体を紹介する。

事例3-2-4:鳥取県

「事業者における効率的な支援策の活用に向けた取組により、地域経済の活性化を目指す自治体」

鳥取県は、中小企業の成長段階や経営戦略に応じた県独自の支援策を策定し、その普及促進を行っている。また、全国に先駆け、2016年9月に中小企業庁及び中国経済産業局と「鳥取県中小企業者等支援に関する連携協定」を締結し、中小企業振興に向け、国と県の支援施策の相互連携と一体的な支援の実施に取り組んでいる。

同県は、地域の経済・雇用面で大きく貢献していた大手企業の撤退などの市場環境、産業構造の大きな変化を受け、成長産業の創出が急務となっていた。そこで、中小企業の新たなチャレンジを広く支援するため、2012年に鳥取県版経営革新計画(以下、「同計画」という。)制度を創設した。

国の定める「経営革新計画8」制度では、計画の認定件数は年間10件程度であったが、同計画では、国の制度よりも取り組みやすい設計とし、関連する支援メニューも充実させた。その結果、制度創設から2018年度までの7年間での認定件数は1,871件にも上っている。

8 経営革新計画は、事業者が新事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書。承認された企業には、政府系金融機関による低利融資制度などの支援策が用意されている。

同計画の認定を受けた企業に対しては、成長段階に応じて、「小規模事業者挑戦ステージ」、「生産性向上挑戦ステージ」、「成長・挑戦ステージ」の三つのタイプの補助金制度を用意している(同計画は2019年度に「鳥取県産業成長応援事業」として制度拡充)。例えば「生産性向上挑戦ステージ」では、2016年より国で運用が開始された「経営力向上計画9」の認定を条件としているなど、国の支援策(経営力向上計画の認定による固定資産税の軽減措置など)との一体実施を実現している。

9 経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために策定する計画。認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができる。

ここでは、同県と国の支援策を有効活用するモルタルマジック株式会社(従業員13名、資本金100万円)を紹介する。同社は、地元鳥取砂丘の砂や阿蘇・桜島の火山灰などの粉体を、その風合いを残した状態で固める独自技術をいかしたフィギュア製品などの製造・販売業者であり、月面の砂を固める新技術確立に向けたJAXAとの共同研究にも参画している。同社では、経営力向上計画の承認とともに同計画の認定を受け、それぞれの支援策を有効活用している。両計画では、多品種少量生産体制の整備による生産性向上を図るため、ラインの増設や省力化設備の導入などに加え、熟練作業者の暗黙知の見える化や作業工程の見直しを目指すものとした。県及び国の支援策の活用を含め、上記計画に沿った取組を実施した結果、2018年度の売上高は2015年度比で19%増を実現。同社の池原正樹社長は、「一連の計画を実行していく中で、国と県の両方の支援策を有効に活用できたことが成長につながった。」と語る。

このような中小企業の声に対し、同県担当者は、「県内の商工団体などとも連携し、中小企業の意見を吸い上げ、制度の見直しに役立てている。今後も、中小企業がより積極的に施策を活用し、成長につなげていけるような仕組み作りを進めていきたい。」と語る。

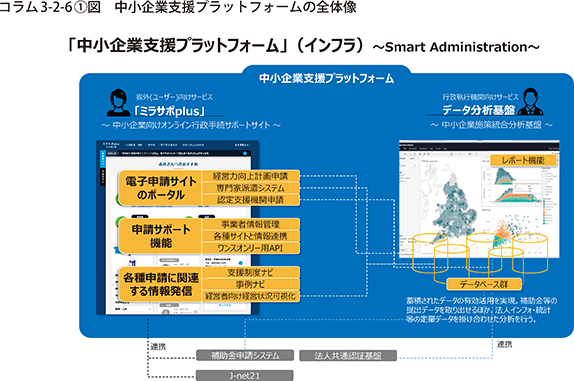

コラム3-2-6

行政サービスの抜本的な利便性向上を目指す中小企業支援プラットフォーム

中小企業庁ではこれまでに様々な中小企業向けの支援施策を立案、展開してきたが、ターゲットとする事業者からは「支援施策の情報が見付けにくい」、「どの支援施策が自社に適しているか分かりづらい」といった声もあり、支援施策が十分に行き渡っているとは言い難いという課題がある。

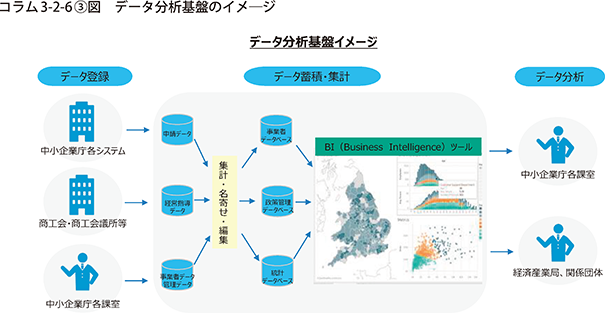

そこで、中小企業庁デジタル・トランスフォーメーション室では、デジタルの技術を活用して中小企業に対する行政サービスの抜本的な利便性向上を進めていくため、中小企業向けの情報発信サイト「ミラサポplus」と行政職員向けの「データ分析基盤」を柱とする「中小企業支援プラットフォーム」を構築し、2020年4月にリリースした(コラム3-2-6〔1〕図)。

「ミラサポplus」は、中小企業向けの支援施策や事例をより簡易に検索でき、申請手続までワンストップで誘導する情報発信サイトとして、既存サイトの「ミラサポ」をリニューアルするものである。電子申請システムのポータルとして、このサイトから補助金電子申請システム等、中小企業向け行政手続の電子申請システムに飛ぶことができる。

併せて電子申請を便利にする機能として、事業者の基礎情報や財務情報、経営に関する概況などの情報をミラサポplusのマイページ上に記録・保管することができる。e-Taxや既に電子申請した各種電子申請システムからの情報取得にも対応している。これらにより、以降に生じる電子申請時は、同様の情報の入力軽減を図ることができる。加えて、中小企業庁からのプッシュ型の情報発信の一環として、登録された事業者の個別の会員情報に応じて、支援施策をおすすめ表示する「リコメンデーション機能」を実装している。

中小企業向け行政手続の電子化を進めることで蓄積される申請データは、行政職員が施策立案に活用できるよう、「データ分析基盤」を構築している。この基盤は、これまで行政側の各組織、部署で個別に管理していたデータの集約化、申請状況のリアルタイムでの可視化、データ分析に基づいた施策立案と効果検証を目指すもので、BIツール10の導入や各種電子申請システムとの連携機能を実装する(コラム3-2-6〔3〕図)。

10 BI(Business Intelligence)ツールとは、膨大なデータを分析し、その分析結果を意思決定に活用するためのツールである。

中小企業庁は、「データ分析基盤」により各種データの見える化や行政のデータ利活用を促進し、事業者の実態やニーズに即した施策立案と行政サービスの更なる質の向上を目指す方針である。